本文来自格隆汇专栏:方正策略燕翔 作者:燕翔、许茹纯、朱成成

核心结论

“碳中和”既是中国经济发展的内在需要,亦是全球可持续发展的大势所趋。为了积极应对气候变化,2020年9月中国向世界宣布了2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标。“双碳”目标为我国能源体系发展带来了新的机遇和挑战。传统的能源供给体系加快向清洁化转型,能源消费端从底层技术进行变革,纯电动汽车成长空间巨大。输电侧不断完善能源消纳体系的构建,储能支撑新能源规模化发展。碳排放交易市场稳步推进为低碳经济的持续发展提供助力。在全球能源体系大变革下,“碳中和”指数具备持续的成长动力。

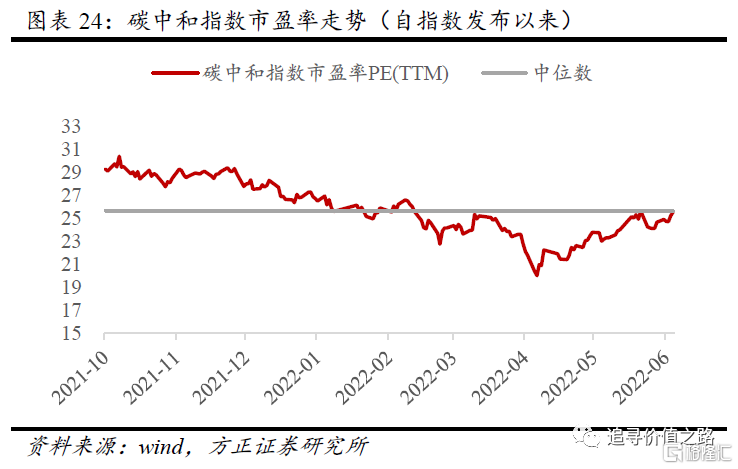

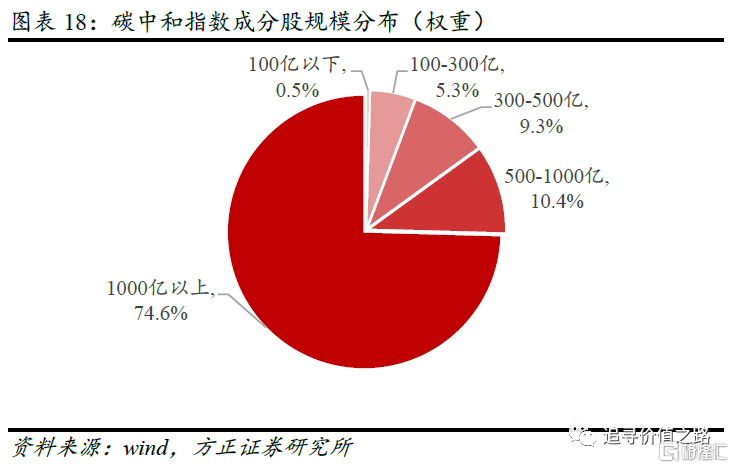

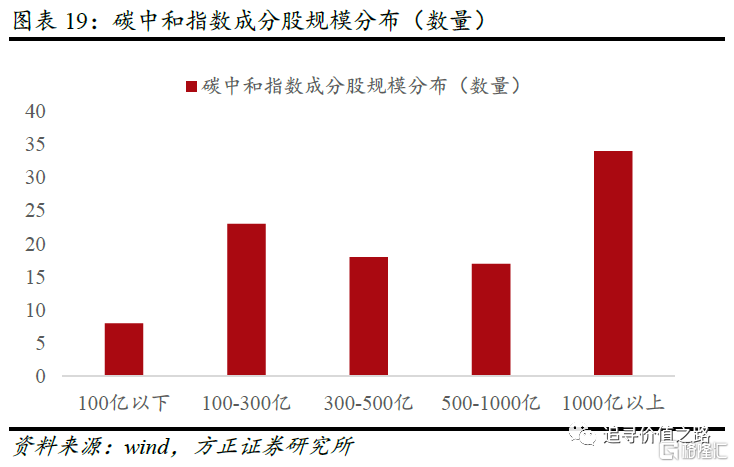

中证上海环交所碳中和指数:中证上海环交所碳中和指数基于我国能源结构与碳排放结构,选取深度低碳领域和高碳减排领域代表性公司,深度跟踪碳中和受益行业。从指数的历史回溯数据测算来看,2017年以来碳中和指数表现亮眼,较市场宽基指数取得明显超额收益。碳中和指数成分股市值权重分布聚焦于对碳中和贡献较大的龙头公司。碳中和指数目前估值处于历史中枢水平附近。

风险提示:

技术进步不及预期、原材料成本上涨、宏观经济不及预期、海外市场大幅波动等。

正文

1

推动能源结构转型,把握低碳时代机遇

1.1 “双碳”已成全球发展共识

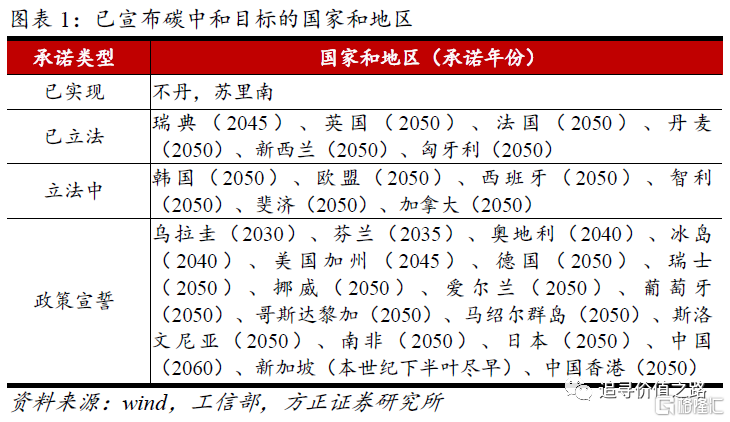

碳达峰、碳中和目标已逐渐成为全球发展共识。截至2021年底,全球共有136个国家、115个地区、235个主要城市和2000家顶尖企业中的682家制定了碳中和目标。碳中和目标已覆盖全球88%的温室气体排放、90%的世界经济体量和85%的世界人口。2019年6月英国修订《气候变化法案》,是第一个通过立法形式明确2050年实现温室气体净零排放的发达国家。美国总统拜登上任后随即签署行政令让美国重返《巴黎协定》,并计划2050年之前实现碳中和。

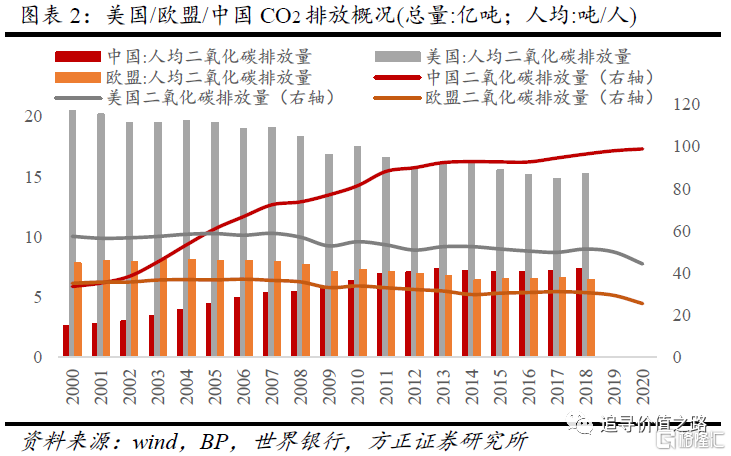

工业革命以来,人类活动导致地球气温异常地快速上升,成为主流科学界的共识。全球温室气体排放量逐年增加,美国人均碳排放量为全球第一,中国作为最大的发展中经济体,目前的年碳排放量位居第一。但从历史累计来看,自1751年以来,美国的碳排量约4000亿吨,占历史排放量的25%,欧盟28国贡献22%,中国排放量占比约为13%。由于GDP增速与能源用量增速息息相关,我国在碳放排量未饱和时便积极规划“双碳”目标,既主张了作为发展中国家的发展权力,也承担了作为全球大国应尽的社会责任。

“碳中和”既是中国经济发展的内在需要,亦是全球可持续发展的大势所趋。为了积极应对气候变化,2020年9月中国向世界宣布了2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标。“双碳”目标为我国能源体系发展带来了新的机遇和挑战。

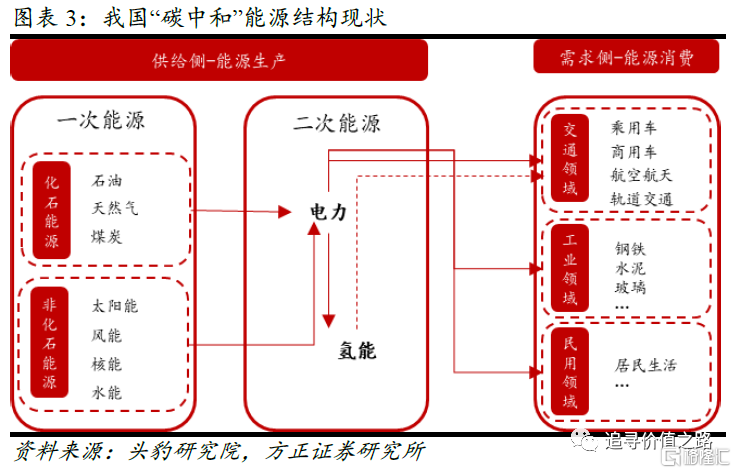

1.2 供需驱动能源结构转型

我国能源结构以贫油、少气、多煤为特点。供给端能源结构仍以含“碳”量较高的煤炭、石化能源为主,需要积极进行供给侧能源改革以及提高能源转换效率。需求端主要包括交通、工业以及民用等领域,依托技术改造的节能减排是核心减碳方向。“碳中和”目标的技术路径需要从供给端和需求端共同发力。

1.2.1 供给端:传统能源加快清洁化转型

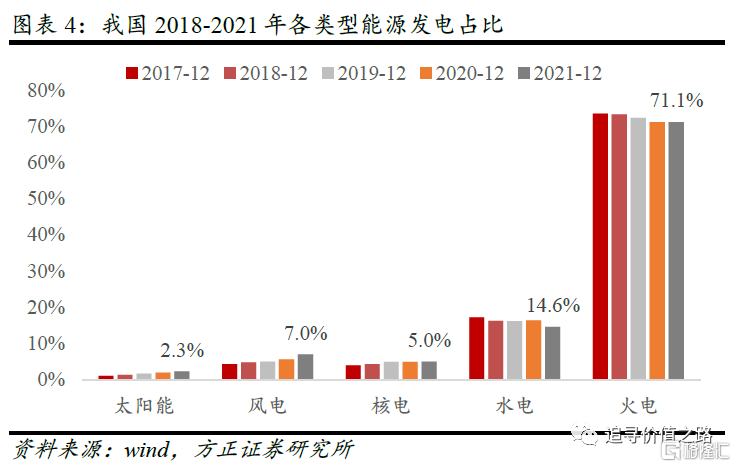

传统火电增速承压,清洁能源高速发展。在能耗双控和“双碳目标”的要求之下,我国火电占比已经连年下降。在2021年,由于疫情原因,出口需求提振导致中国用电量快速提升,火电承担起保障能源支撑兜底的作用,发电占比(71.1%)较2020年(71.2%)并未明显下降。但在经历俄乌地缘冲突导致全球能源紧张的局势后,我国2022年加大煤炭保供增产稳价工作,同时加大力度推进清洁能源发展。

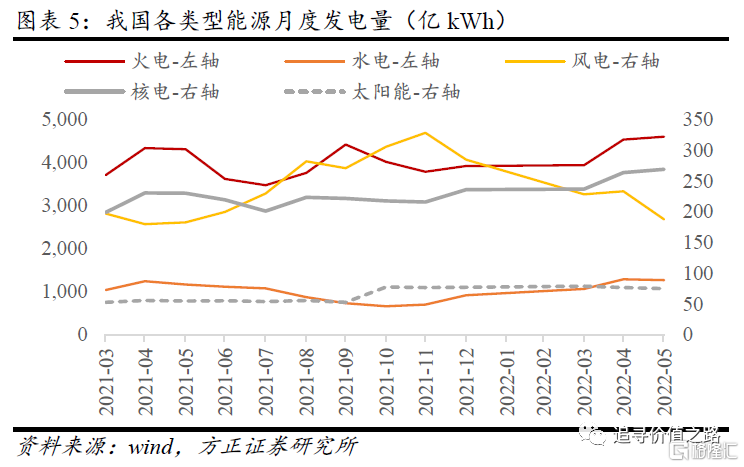

从2021年初到2022年5月的发电量来看,全社会用电的增速放缓,1-5月全社会发电量同比增长2.24%,分发电类型来看,1-5月水电、风电、太阳能、核电发电量分别实现同比增长17.9%、20.7%、27.7%、4.5%,而火电增速下滑3%。

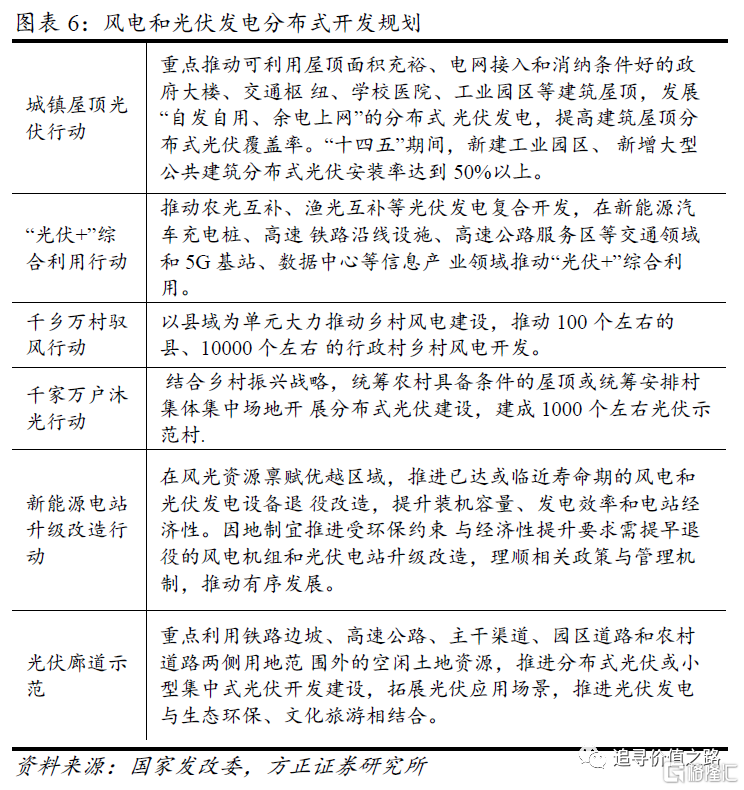

“风电下乡+光伏整县推进”带动新型电力系统加速转型。2022年6月1日,国家发改委、能源局发布《“十四五”可再生能源发展规划》提出,积极推进风电分布式就近开发,创新风电投资建设模式和土地利用机制,实施“千乡万村驭风行动”,以县域为单位大力推动乡村风电建设,推动100个左右的县、10000个左右的新行政村乡村风电开发。同时,大力推动光伏发电多场景融合开发,重点推进工业园区、经济开发区、公共建筑等屋顶光伏开发利用行动,在新建厂房和公共建筑积极推进光伏建筑一体化开发,实 施“千家万户沐光行动”,规范有序推进整县(区)屋顶分布式光伏开发,建设光伏新村。

风电项目已普遍具备经济可行性。根据中国能源报 2021年11月刊载的《风电下乡能否“转”出高效益》,以风速较低的河南省为例,据中国可再生能源学会风能专业委员会测算,安装2台5MW机组的工程总承包成本不到6000元/kW,保守计算年发电量超2500万kWh。根据当地0.3779元/kWh的上网电价计算,年均净利润超300万元。风电开发企业在保证合理收益水平前提下,拿出一部分利润与村集体分享,每年可为村集体提供15万元至20万元固定收入。

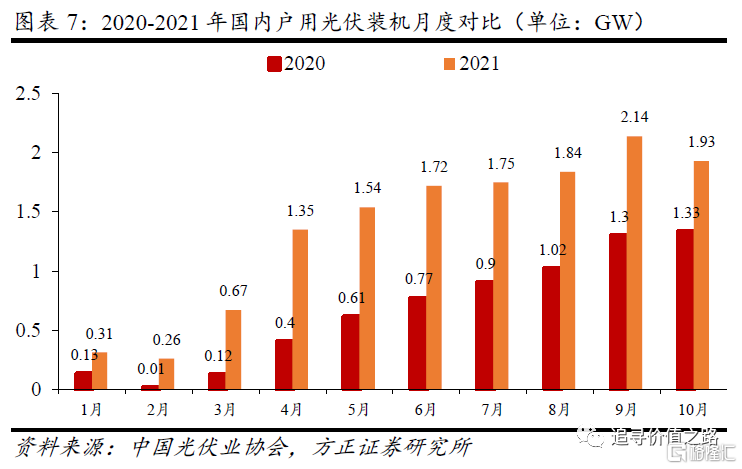

同样,分布式光伏市场空间仍然广阔。2021年1-10月,国内户用光伏新增装机从0.31GW上升至1.93GW,新增装机提升13.6GW,其中2021年10月户用装机占光伏总装机的51.5%,表明我国户用市场仍有较猛的增长势头。目前国内户用光伏装机量渗透率仍有较大提升空间。

1.2.2 消费端:新能源汽车成长空间巨大

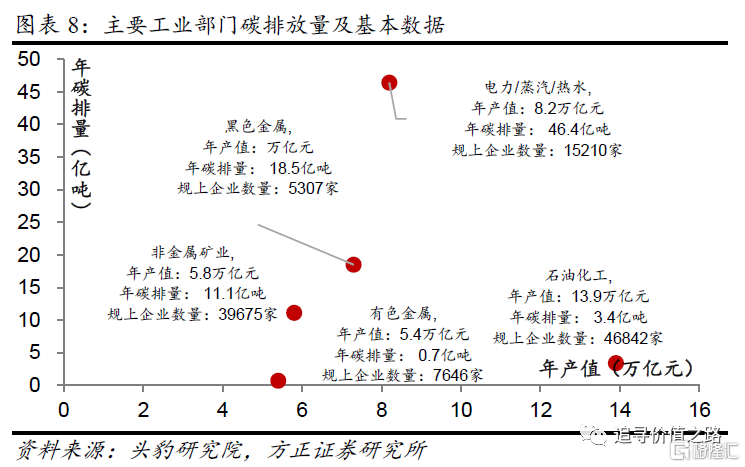

工业领域底层技术革新,赋能“碳中和”。

短期来看,碳捕获、利用与封存是实现碳中和关键技术之一,该技术将CO2从工业过程、能源利用或大气中分离出来,直接加以利用或注入地层以实现CO2永久减排的而过程。第一代碳捕集技术已经广泛应用于工业之中。

长期来看,各大领域需要对能源及产业设备完成底层革新,才能实现碳中和目标。随着技术成熟以及成本降低,碳减排存在巨大的发展空间。

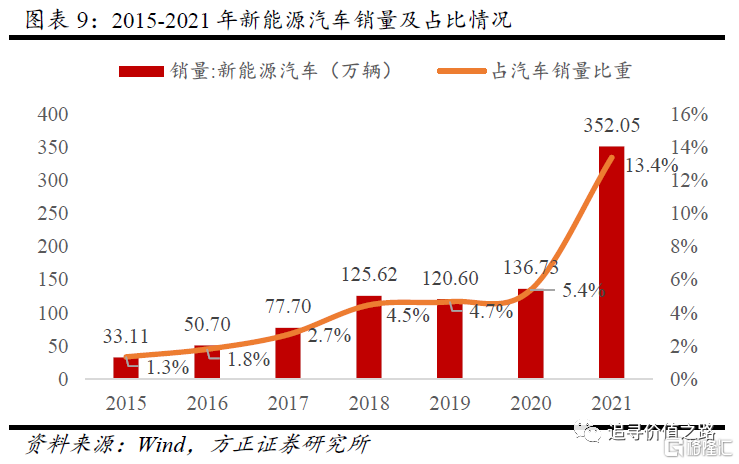

交通领域:纯电动汽车减碳潜力较大

得益于中国电动车领域“纯电驱动”产业路线的制定、政策补贴及汽车限购政策,中国在道路交通的电气化上进展迅速。自2015年开始,在政策推动下,中国新能源车高速发展,全球占比迅速提升。我国新能源车行业从一开始的受补贴影响“走量”路线;而2018年起新能源车补贴全面退坡,政策补贴的退坡将新能源汽车发展逐步交还给市场,同时新能源汽车行业全球化竞争加强,行业将逐步进入“成本+技术”时代。

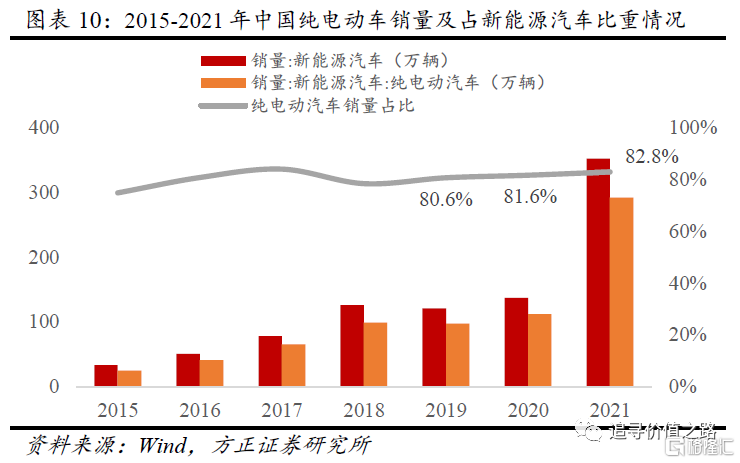

纯电动汽车是新能源汽车最重要的一个分支,其销量会随着新能源汽车销量的不断扩大而扩大。具体来看,2019-2021年间,纯电动车销量占比均超过新能源汽车销量的80%。2020年到2021年,新能源汽车整体销量增长超过150%,其中纯电动汽车的销量增长速度更强(161.5%),纯电动乘用车生命周期碳减排潜力较大,到2060年可实现减排至17%(以2020年为基准)。

1.2.3 传输端:储能支撑新能源规模化发展

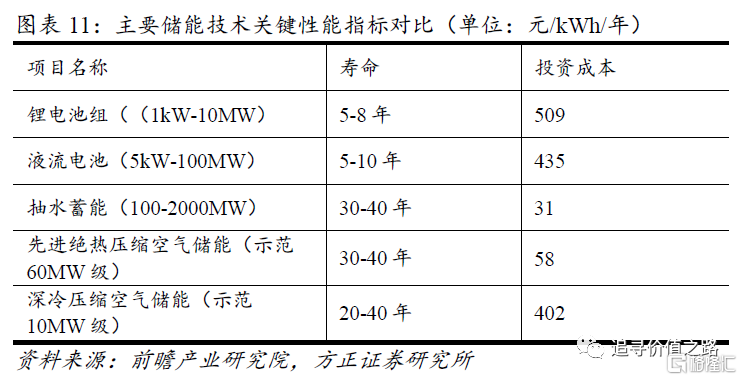

储能技术是支撑我国大规模发展新能源、保障能源安全的关键技术之一。目前,抽水储能技术是发展最成熟、建设规模最大的蓄能方式;以锂电池为代表的电化学储能技术已经初步进入商业化、规模化应用。

储能技术的应用成本因技术成熟度而有所差异,由于抽水蓄能技术是目前最成熟、建设最广的储能技术,其应用成本相对更低。而根据“十四五”国家“储能与国家电网技术”重点专项,应用在可再生能源、智慧电网领域的新型储能技术将成为研发、应用重点。

未来储能行业前景乐观。根据2021 年 4 月国家发改委联合能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》,该指导意见明确指出,到 2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,新型储能装机规模达 3000 万kW以上,即未来五年年均复合增速将达到50%-70%。到 2030 年,实现新型储能全面市场化发展。

同时从需求端,国家大力支持能源结构消费变革,推动从传统能源车向新能源车方向转变,而新能源车将推动储能市场的快速发展。根据Wind统计数据显示,2015年动力电池装机量从15.7 GWh上升至 2021年的 154.5GWh,未来,随着新能源车的电池技术成熟,将推动新能源车价格进一步下降,有望到2022年实现电池装机量突破200GWh,储能市场将会进一步被打开。

从发电侧角度,2021年6月20日,国家能源局综合司发布了《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,推动建筑一体化光伏分布式发电商业化推广,并且根据第三方预测,到2022年“光伏+储能”将迈入经济性试点,商业效益性进一步激发,未来供电侧储能发展空间巨大。

1.3 碳交易权市场强化低碳经济

碳排放交易市场,是指将碳排放的权利作为一种资产标的,来进行公开交易的市场。也就是说,碳交易的核心是将环境“成本化”,借助市场力量将环境转化为一种有偿使用的生产要素,将碳排放权这种有价值的资产作为商品在市场上交易。

从全球范围看,当前尚未形成全球统一的碳交易市场。欧盟碳市场是碳交易体系的领跑者,拥有全球最大的碳交易市场。根据路孚特对全球碳交易量和碳价格的评估,欧盟碳交易体系的碳交易额已达1690亿欧元左右,占全球碳市场份额的87%。在北美洲,多个区域性质的碳交易体系并存。在亚洲,韩国是首个启动全国统一碳交易市场的国家,已成为世界第二大国家级碳市场。在大洋洲,作为较早尝试碳交易市场的澳大利亚目前已基本退出碳交易舞台,仅剩新西兰,该国碳排放权交易体系目前稳步发展。

就我国而言,目前还处于碳排放交易的试点阶段,一旦全国性的碳交易体系启动,将步入碳排放交易的市场阶段。目前,全国共有8个地区在开展碳排放权交易试点,包括:北京、天津、上海、重庆、湖北、广东、深圳、福建。

全国统一碳市场有望带来千亿级市场规模。在碳排放交易量上,我国目前碳排放总量超过100亿吨/年,以2025年纳入碳交易市场比重30%-40%测算,未来中国碳排放配额交易市场规模将在30亿吨以上,与欧盟总排放量水平相当。

在碳排放交易额上,基于中国碳论坛及ICF国际咨询公司共同发布的《2020中国碳价调查》的研究结果,2025年全国碳排放交易体系内碳价预计将稳定上升至71元/吨,全国碳排放权配额交易市场市值总规模将达到2840亿元。按照目前设计规模预测,全国碳市场市值可能达到1500亿元左右,如若考虑到碳期货等衍生品交易额,规模可达6000亿元左右。

2

中证上海环交所碳中和指数编制简介

中证上海环交所碳中和指数(以下简称“碳中和指数”)由上海环境能源交易所与中证指数有限公司共同推出,基于我国能源结构与碳排放结构,深度跟踪碳中和相关行业。2021年初以来碳中和指数收益领先于市场主要宽基指数。碳中和指数成分股市值权重分布聚焦于对碳中和贡献较大的龙头公司。行业分布上主要涵盖新能源车、新能源发电、储能以及减碳固碳技术等深度低碳领域和钢铁、化工、有色金属以及火电等高碳减排领域,分布领域均衡全面。从个股来看,碳中和指数汇集了对碳中和贡献较大的龙头公司。碳中和指数目前估值处于历史中枢水平,在2060年碳中和目标以及世界能源结构变革的大环境下,碳中和指数具备持续的成长动力。

2.1 碳中和指数编制方式及简介

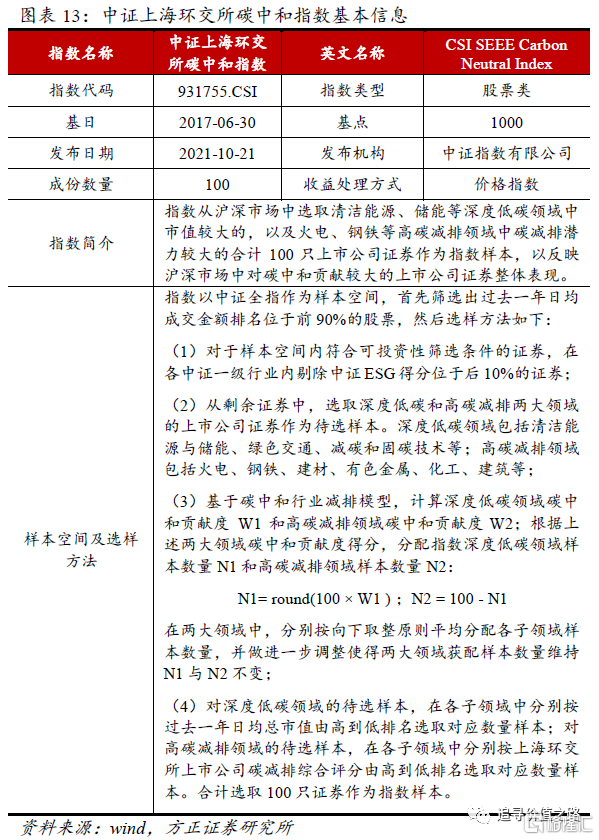

中证上海环交所碳中和指数以2017年6月30日为基期,基点1000点,于2021年10月21日首次公开发布。从调整频率来看,碳中和指数每半年调整一次,样本股调整实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。

2.2 碳中和指数:高收益、高波动

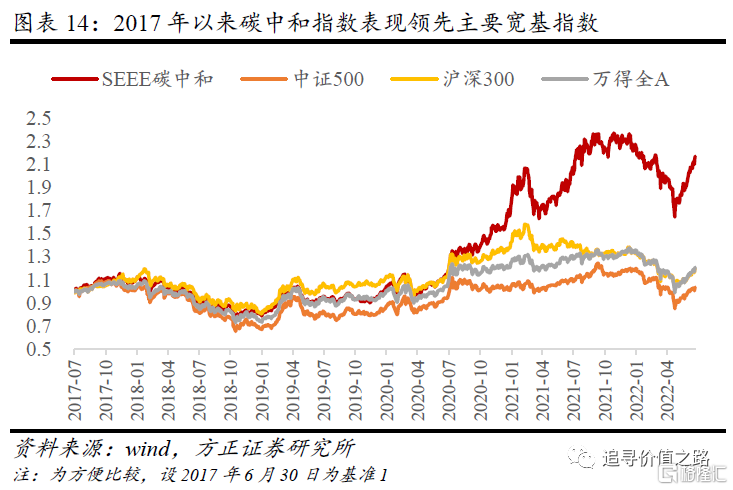

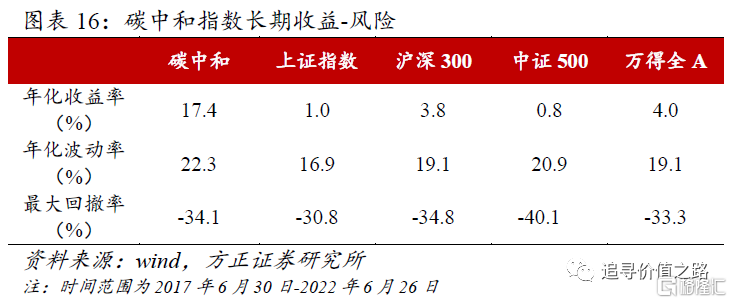

从历史回溯数据看,碳中和指数收益表现较为优秀,自指数基日以来较多数宽基指数取得超额收益。以2017年6月30日指数基日为起点,截至2022年6月26日,碳中和指数年化收益率为17.4%,明显领先于万得全A指数(4.0%),沪深300指数(3.8%),中证500指数(0.8%),上证指数(1.0%)等。

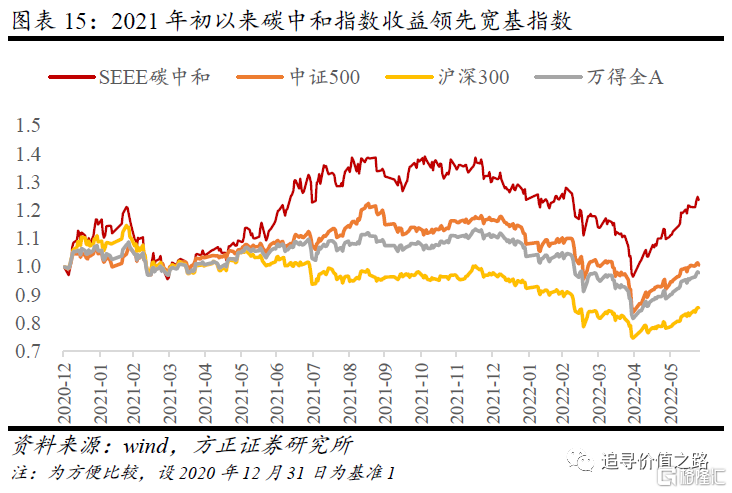

短期来看,以2021年1月1日为起点,截至2022年6月26日,碳中和指数年化收益率为17.3%,明显领先于中证500(0.01%)、万得全A(-2.0%)、上证指数(-2.5%)以及沪深300指数(-11.2%)等。

2.3 碳中和指数风格:聚焦碳中和龙头

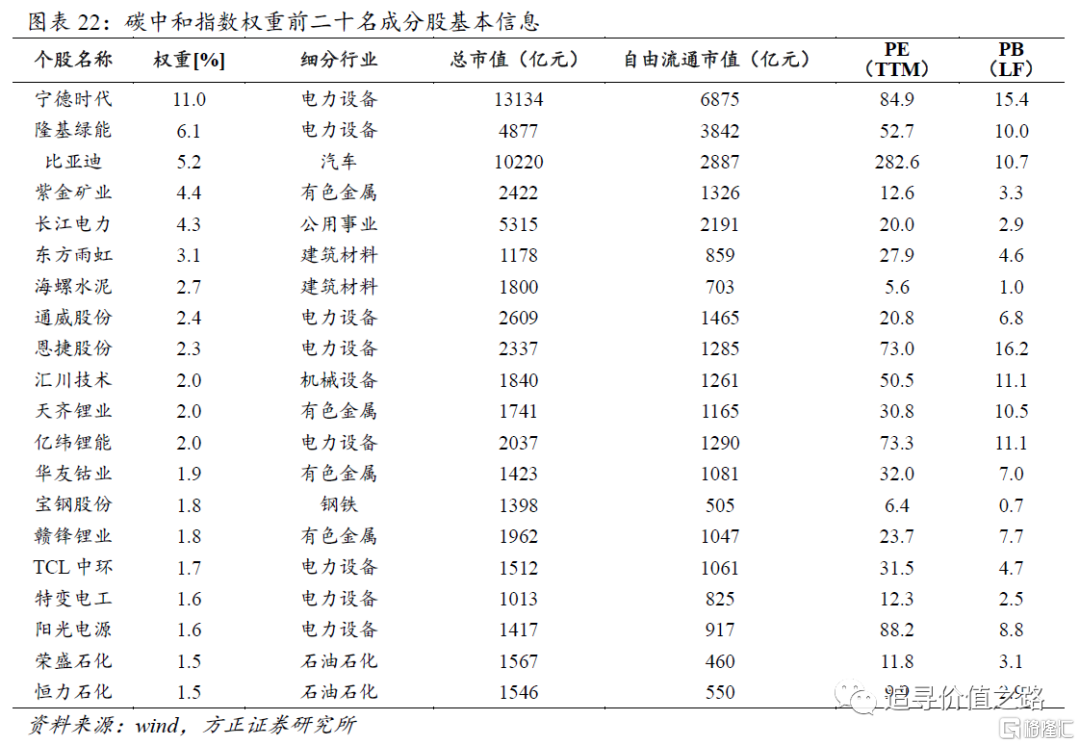

碳中和指数成分股市值权重分布聚焦碳中和主题行业龙头,前二十大重仓股合计权重为61%。截至2022年6月24日,碳中和指数总市值1000亿元以上的成分股共34只,权重占74.6%。其中宁德时代和比亚迪两家公司市值已超万亿元水平,分别是新能源电池以及新能源整车的行业标杆。总市值500亿元至1000亿元之间的成分股共17只,权重共计10.4%。总市值不足500亿元的成分股共计49只,权重共计15%。碳中和指数成分股在数量分布上,中小市值公司占比接近50%,但权重上主要聚焦碳中和领域龙头企业。

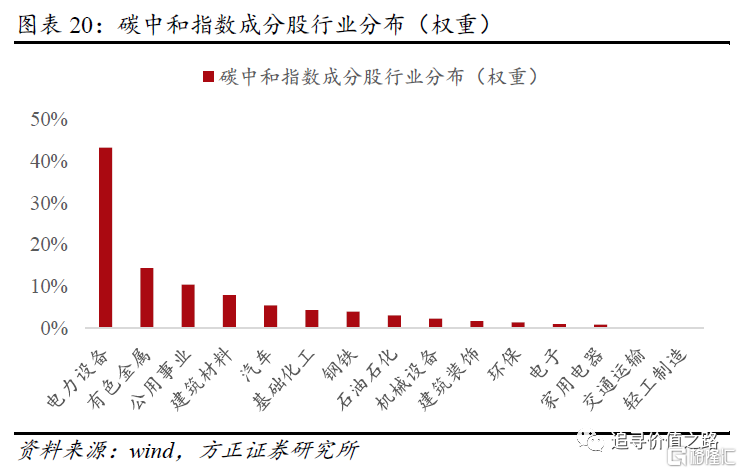

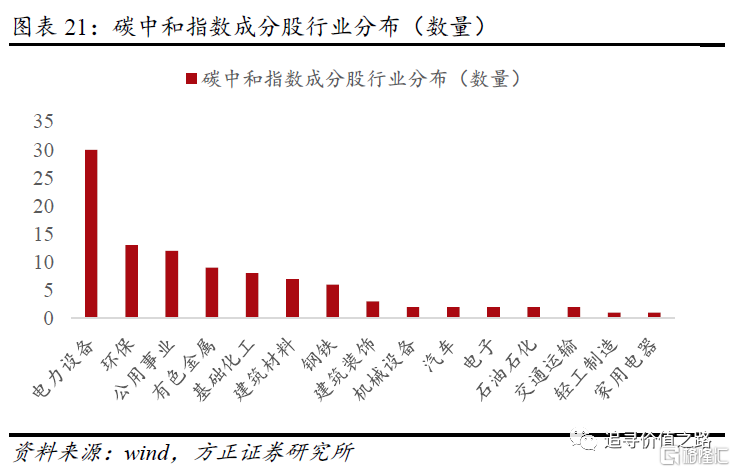

从行业的权重分布上看,碳中和指数成分股主要以清洁能源、储能等深度低碳领域中市值较大的,以及火电、钢铁等高碳减排领域中碳减排潜力较大的上市公司为主,涵盖碳中和领域全产业链,分布均衡且代表性强。具体来看,碳中和指数成分股主要分布于电力设备、有色金属、公用事业、建筑材料、汽车等行业。截至2022年6月24日,电力设备行业权重占比为43.3%,有色金属、公用事业、建筑材料以及汽车行业次之,占比分别为14.4%、10.5%、8.0%以及5.4%。

从行业的数量分布上看,碳中和指数成分股主要分布于电力设备、环保、公用事业、有色金属以及基础化工等行业。具体来看,截至2022年6月24日,电力设备行业涵盖公司30家,处于领先位置,环保、公用事业、有色金属三个行业成分股数量分别为13只、12只和9只,基础化工和建筑材料分别是8只和7只。

从个股情况来看,碳中和指数主要聚焦电力设备、汽车、建筑材料、石油石化、机械设备等行业。碳中和指数前二十大成分股主要为宁德时代、隆基绿能、比亚迪、紫金矿业、长江电力、东方雨虹、海螺水泥等电力设备、新能源汽车、建筑材料等行业中对碳中和影响较大的龙头公司。这些成分股在行业中具有较大的规模体量。

其中宁德时代、比亚迪公司总市值超过万亿水平,二者分别深耕于新能源汽车的电池及整车领域,从这个角度观看,碳中和指数实现了从电池到整车、从上游到下游的产业链全覆盖,一定程度上代表了我国新能源车全产业链自主创新的新时代。

2.4 碳中和指数估值:估值水平适中

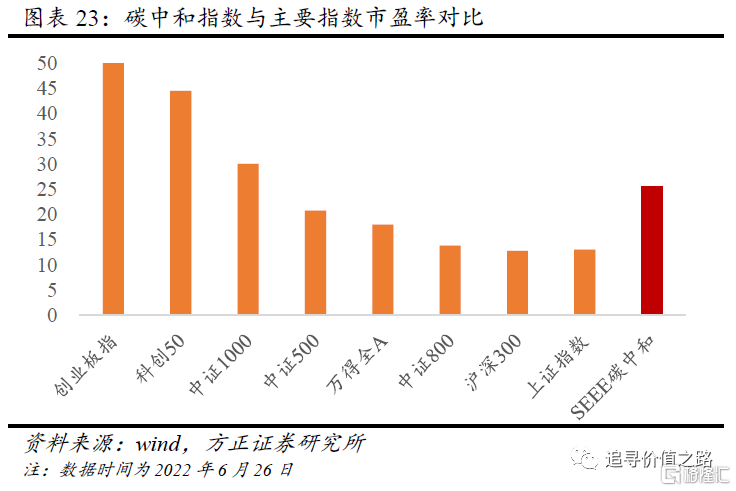

碳中和指数估值处于历史中枢水平,估值水平适中。从横向来看,截至2022年6月26日,碳中和指数市盈率为25.6倍,低于创业板指(56.1倍)、科创50(44.6倍)、中证1000(30.1倍),高于中证500(20.8倍)、万得全A(18.0倍)、沪深300(12.8倍)、上证指数(13.1倍)。

从纵向来看,从2021年10月21日碳中和指数发布至今,指数的市盈率整体呈下滑趋势,在2022年4月触及低位,随后上升到历史中枢水平。2022年6月26日为碳中和指数市盈率为25.57倍,接近于指数发布以来市盈率中位数25.68倍水平,处于历史45.8%分位数。随着“碳中和”以及世界能源结构变革的时代步伐,碳中和指数有较强的发展动力。