本文来自格隆汇专栏:华泰固收张继强,作者:张继强、陶冶、张健、何颖雯

市场主题:宏观逻辑边际改善

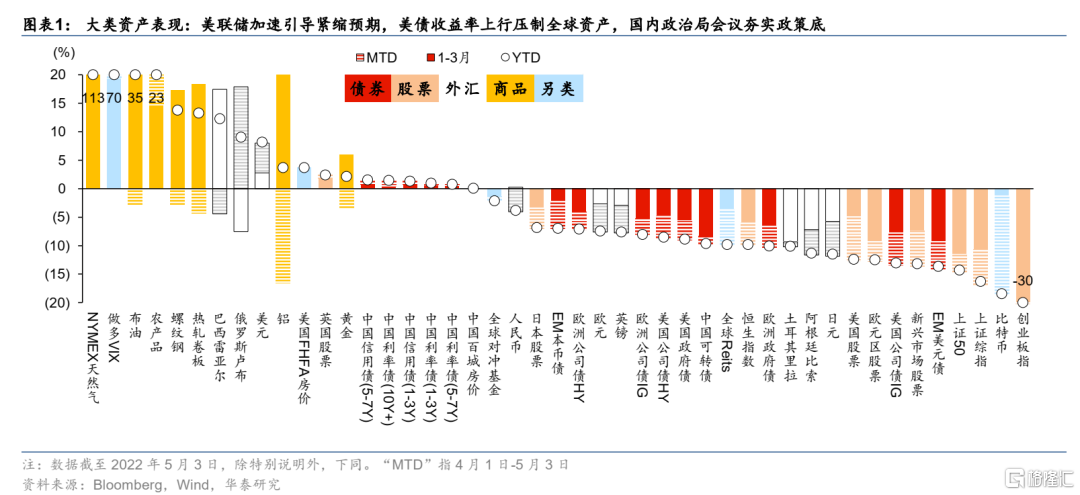

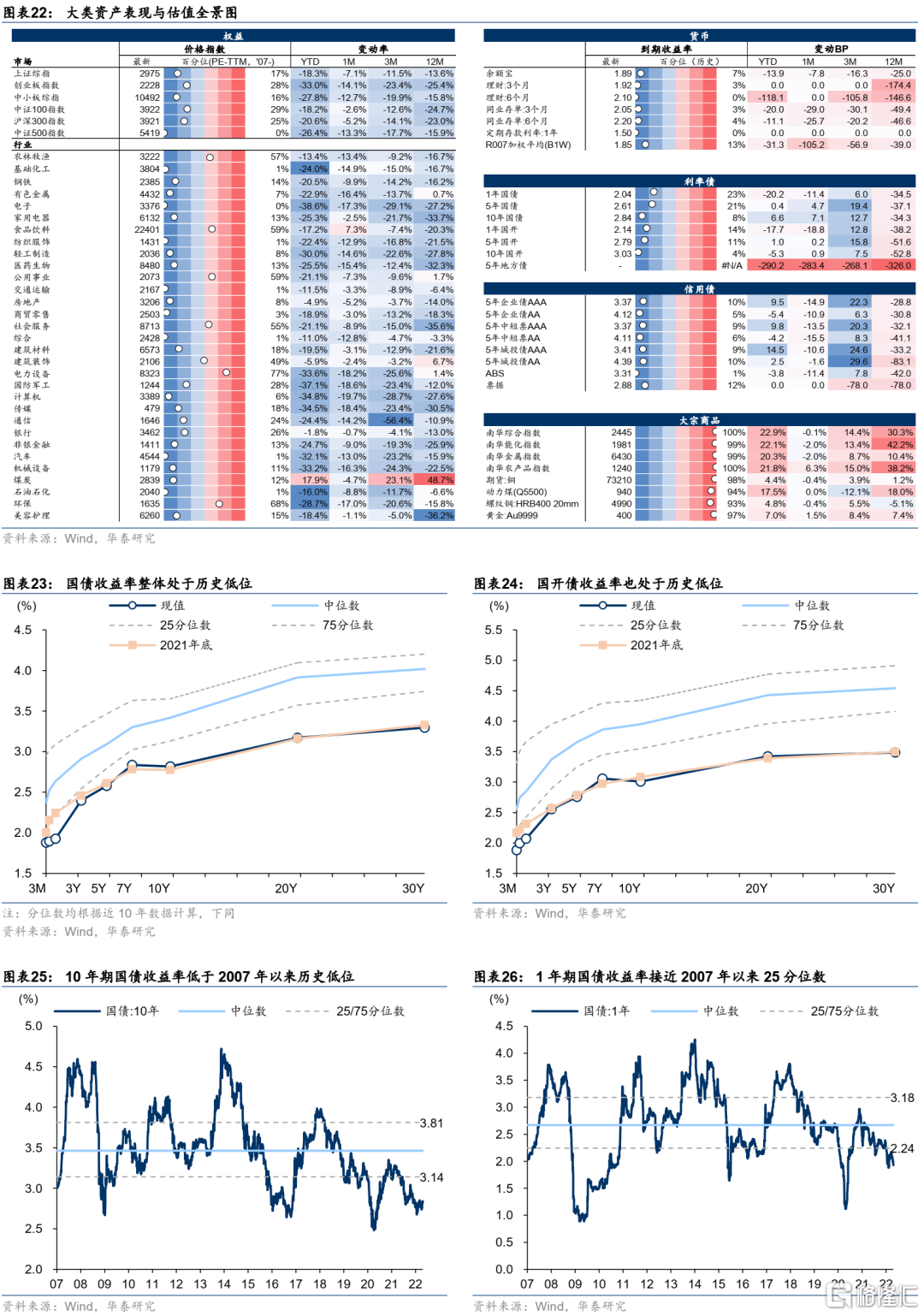

国内外各有烦恼,各类资产表现均不佳

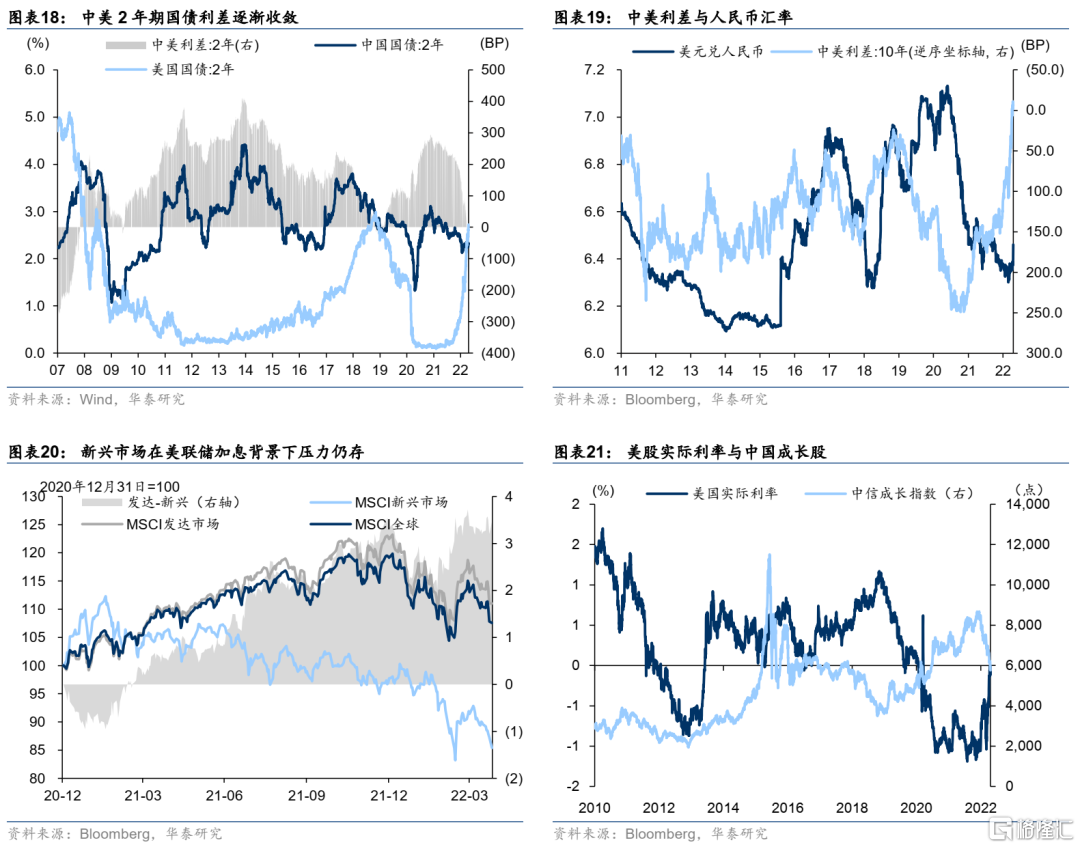

4月境外的主线是美联储加速引导加息缩表预期叠加俄乌冲突,美债收益率全月快速上行超60BP,一方面无风险利率的快速冲高压制风险资产的估值,特别是“久期”相对偏长的成长股受到制约更明显,类似风格也传导到国内市场;另一方面,中美利差倒挂和人民币汇率走弱也制约了国内货币政策的腾挪空间,月中降准落地但幅度只有0.25%,也限制了国内债市的进一步想象空间。国内主线仍是疫情防控与稳增长间的平衡,“五一”假期期间出行、票房等数据均相比去年同期下降,但4月末政治局会议定调“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”,重新凝聚共识夯实政策底,进一步博弈稳增长政策仍有空间。

市场主题:宏观逻辑边际改善

三大扰动依旧

美联储加息缩表+俄乌冲突+国内疫情仍是三大关键扰动因素:

第一,疫情冲击弱化增速、扭曲结构、打击信心,需要政策注入确定性。

奥密克戎病毒传染性强+隐蔽性高+致死率低等特征给动态清零策略带来了巨大挑战。各地需要更快、更早应对,容易引发产业链断裂、消费抑制等冲击,市场信心也受到较大的冲击。

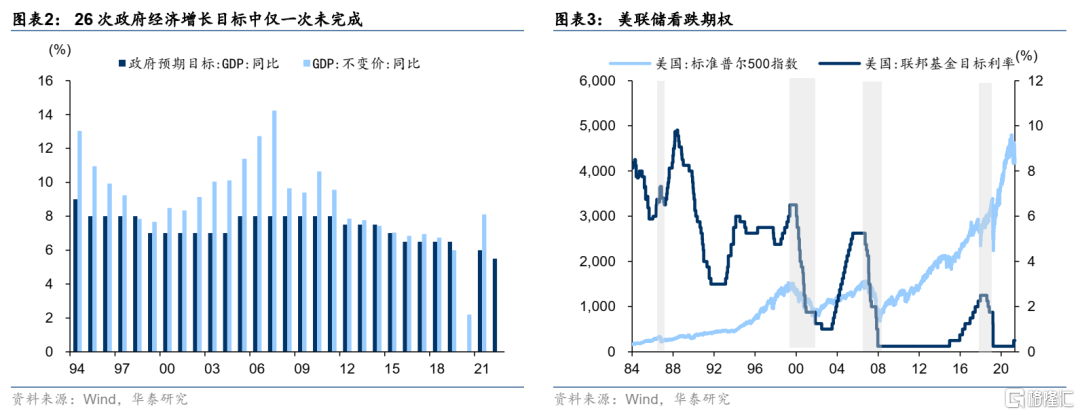

以去年底中央经济工作会议为标志,经济工作重心全面转向“稳增长”,两会提出5.5%的增长目标进一步彰显决心。历史上,政府全年增长目标几乎全部实现,唯一的例外是在1998年,大洪水冲击下全年实现GDP增长7.85%,和8.00%的目标差之毫厘。

我们认为实现5.5%的目标的条件已经出现变化,二季度才刚刚开始,目标不放弃,但也不会刻意强调。政治局会议提出要抓紧谋划增量政策工具,加大相机调控力度,把握好目标导向下政策的提前量和冗余度。美联储的看跌期权(Fed Put)举世闻名,主要是指美联储会在市场快速下跌时放松货币政策以对冲下行风险。而政治局会议为A股市场提供了一个类似“看跌期权”,故虽然3月局部地区出现疫情,但市场也有理由相信政策将会进行对冲。

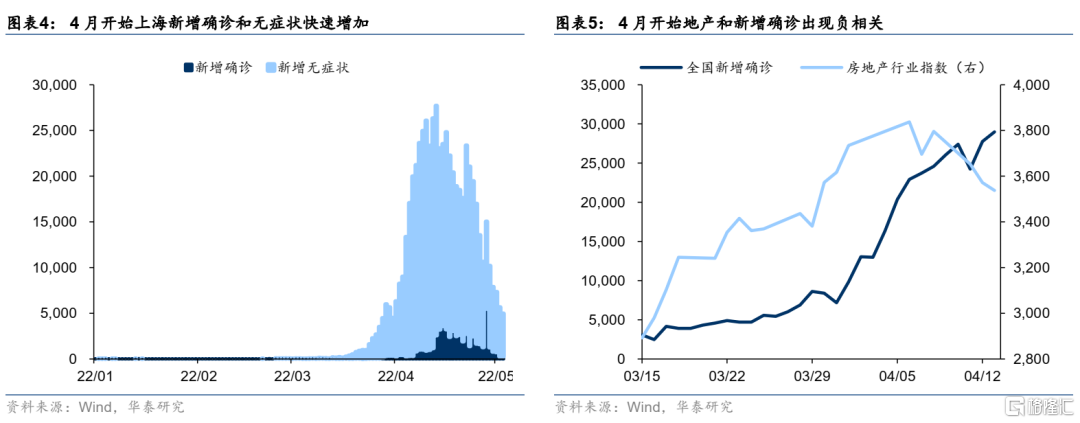

但在此前,“现实经济越弱、政策预期越强”的逻辑没能继续演绎,市场担心政策空间,且难以触及根本。4月上海新增确诊人数快速增加,多地出现扩散风险,实现全年增加目标难度陡增。而政策似乎并没有做出足够力度的应对,基建、地产的核心掣肘未见缓解,央行降准25BP的效能有限。经济增长的“锚”出现失位风险,市场信心出现明显动摇。以典型的稳增长板块——房地产为例,3月下旬和新增确诊人数呈正相关,体现“现实越弱、预期越强”的思路,但是4月后转为明显负相关,说明“政策期权”出现失效风险。

第二、俄乌冲击推升大宗商品价格,进而导致中游行业业绩担忧升温,成本端的压力传导和疫情引发的供应链冲击下,上市公司趁着年报、季报期进行业绩洗澡。多家行业龙头公司业绩“暴雷”,成为近期市场下跌的另一重要推手。业绩“暴雷”在客观上是受去年以来大宗商品价格上行导致的成本压力和疫情引发的供应冲击影响,但也有上市公司主观上趁机给业绩洗澡的因素。

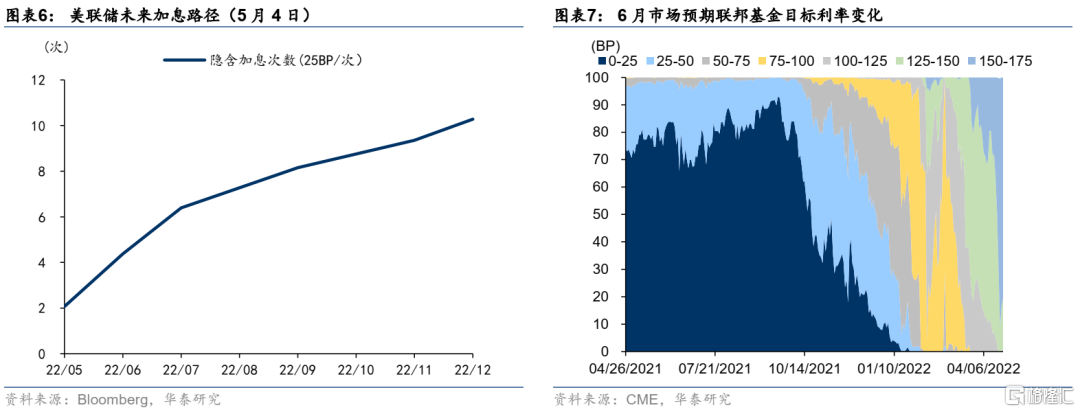

第三、美联储加息缩表声声紧,对全球流动性和资产估值带来冲击。4月下旬以来出现了典型的股债汇三杀行情,其中美联储政策紧缩是核心变量,除了5月加息50BP并启动缩表,市场甚至出现了6月加息75BP的预期(联邦基金目标利率达到150~175BP),对全年剩余加息次数的预期高达10次。同时疫情挫伤国内经济,制约出口,进一步增加了人民币贬值压力。

最悲观的阶段即将过去

第一、4月政治局会议夯实政策底,回应市场关切并提振信心,“政策期权”仍在。增长目标不放弃,但也不再强调5.5%的目标,兼顾强化信心和现实状况。动态清零策略维持不变,但强调高效统筹防疫和经济,更侧重对经济的呵护。加大宏观政策调节力度,一方面既定政策加快落实,另一方面增量工具抓紧谋划。延续财经委会议加强基建的思路,全面加强基础设施建设成为扩大国内需求的“排头兵”。房地产政策继续松动,对因城施策方针下各地地产的松绑行为表达了支持态度。平台经济监管转为常态化,政策担忧缓解。

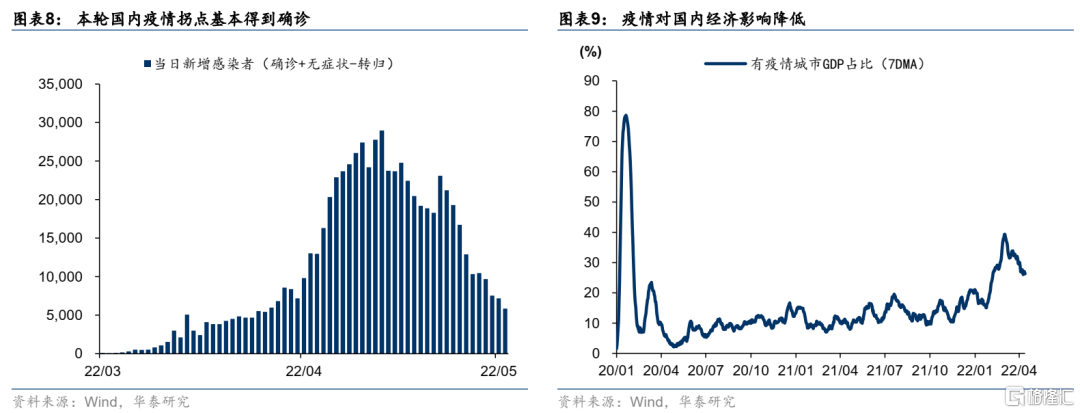

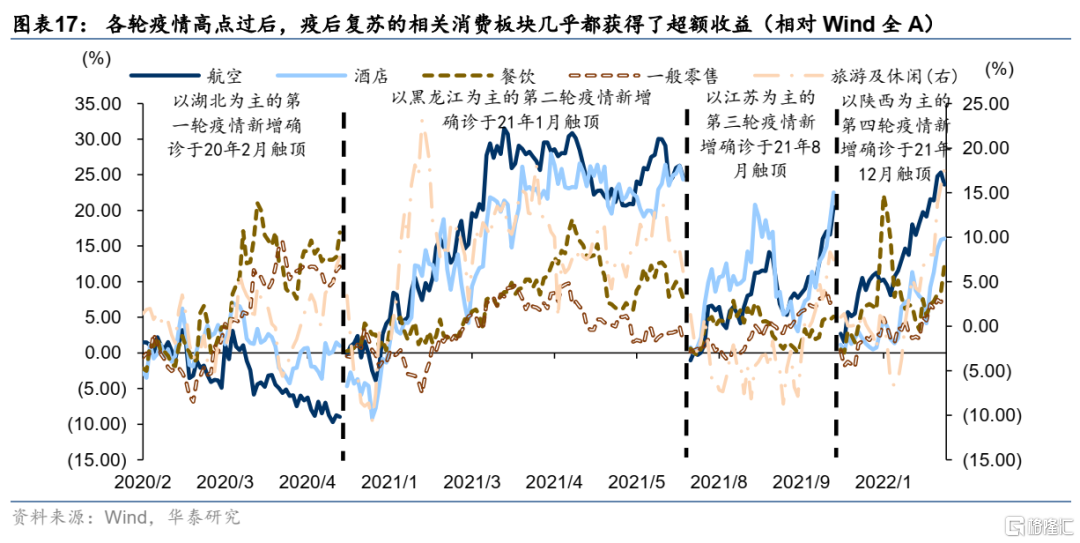

第二、本轮疫情拐点隐现,对经济的制约仍难以根本解除,但市场情绪有望得到提振。从4月中旬开始,国内疫情开始出现拐点迹象,4月29日开始新增确诊人数(确诊+无症状-转归)降至四位数。作为本轮疫情的焦点区域,上海于4月29日首次实现社会面清零,其他省市疫情也基本得到有效控制,其中北京疫情仍需要观察,由于防控升级阈值较低,对经济和生活的扰动仍会反复。从我们的统计来看,有疫情城市的GDP占比也已降至26.2%左右,交通运输和生产链开始有所恢复。

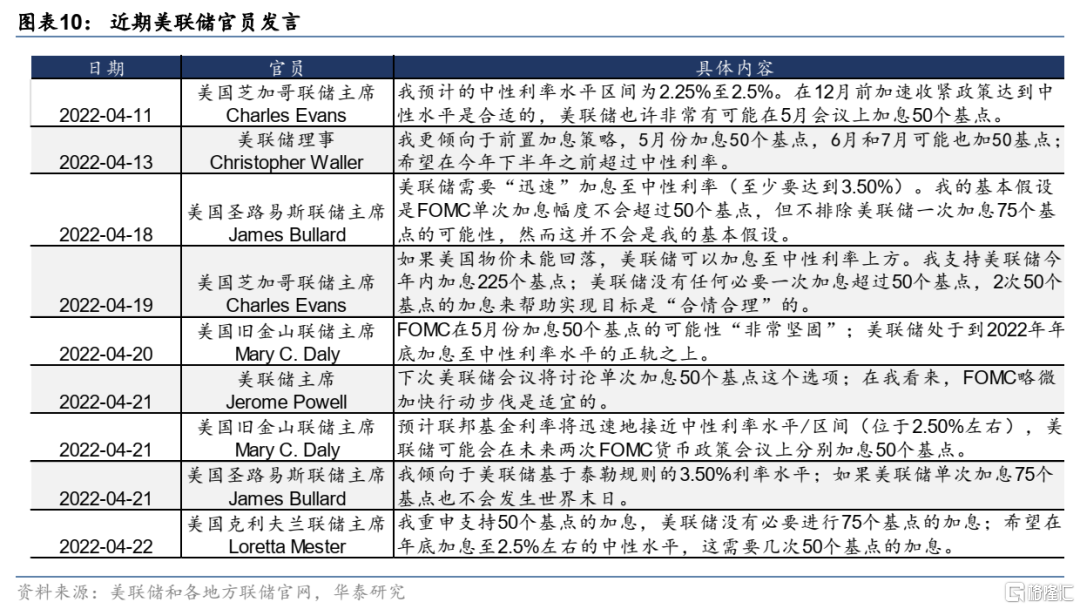

第三、5月美联储加息50BP并宣布6月开始缩表,收紧预期可能接近阶段性顶部,后续等待落地。联储宣布加息和缩表基本符合预期,淡化单次75BP加息的可能,有效缓和了市场对过快加息的担忧。从各联储官员发言来看,到年底加息至中性利率2.4%以上基本是一致预期。全年还有五次议息会议,而距离中性利率的加息空间预计在150BP以上,2次左右50BP配合数次25BP的加息可以实现。通胀逐渐见顶和增长动能下行的背景下,收紧预期可能出现一个阶段性顶部。

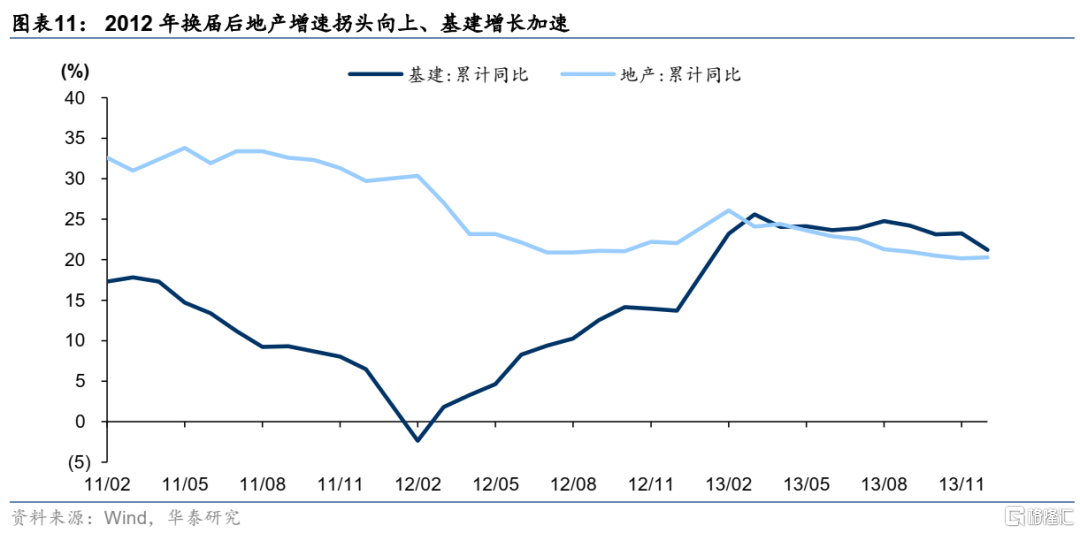

上述扰动难免反复,但4月份或许是本轮疫情冲击最严重时点,逐季改善的确定性较高。地方换届可能成为稳增长加速落地的契机,中期关注并期待二十大。本轮疫情的拐点大概率已经见到,不过上海恢复常态仍需要时间,后续也可能出现散点疫情,政策落地的节奏仍然存在不确定性。但是无论是国内疫情、政策亦或是海外联储,三季度的宏观环境对市场来说都会比二季度更有利。4~7月全国GDP占比50%以上的17个省份将进行换届,参考同样是经济下行期的2012年,对后续地产的拐点和基建的加速持乐观态度。此外,中期关注并期待二十大盛会,短期则要观察政策累积效应。

在惯性中等待共振机会

第一、欧美仍处于滞胀逻辑当中,后续会否过渡到衰退逻辑值得关注;而国内政策底-经济底-疫情底有望陆续出现,投资逻辑会否从衰退逻辑转化为复苏逻辑值得期待。

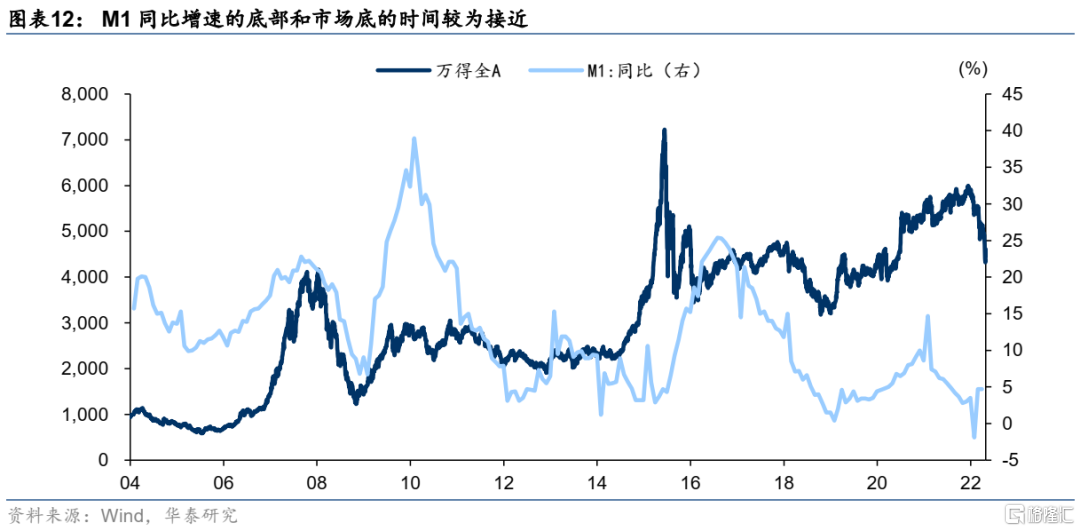

第二、国内经济底隐现,关注宽信用效果,但疫情仍将带来困扰。4月份PMI数据有可能是年内低点,意味着经济底出现。宽信用方面,关注M1同比增速的回升,本质上是宽信用、宽财政的效果落地以及对股市的溢出效应。复盘来看,M1同比增速的底部和市场底的时间较为接近,但前后顺序并不稳定,不过M1的明显回升往往意味着市场开始进入右侧的启动阶段。

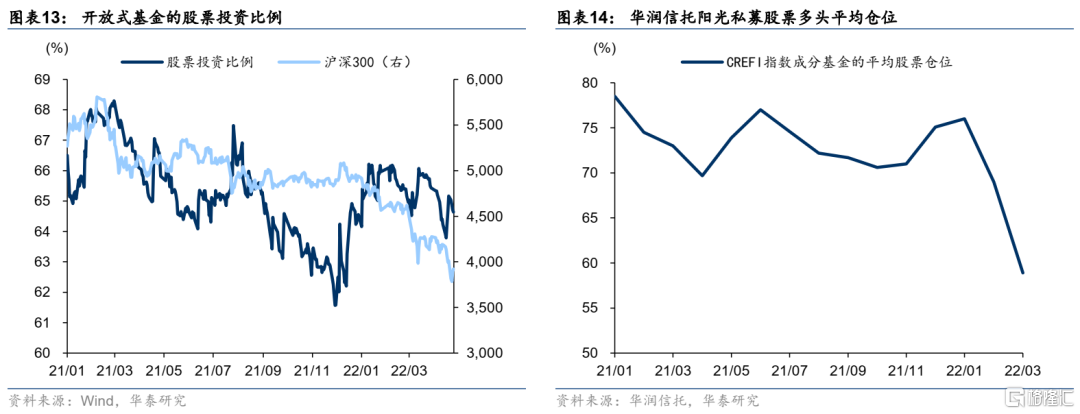

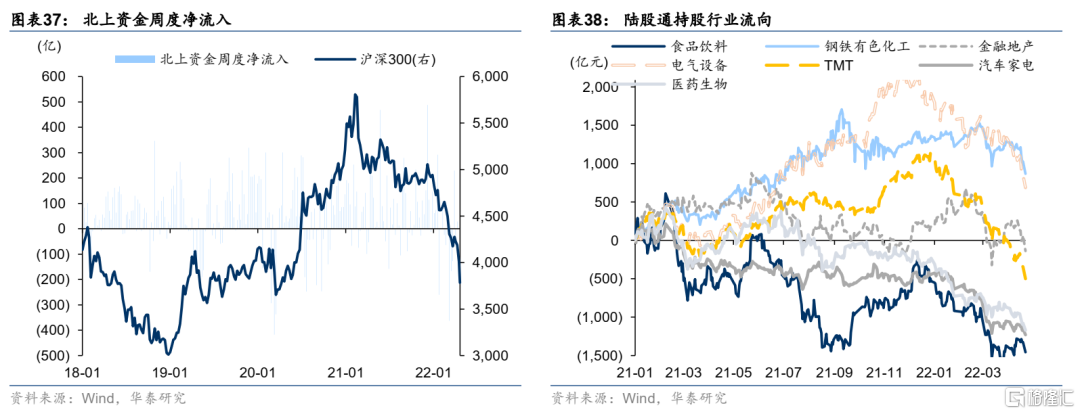

第三、从机构仓位等判断市场情绪已经足够悲观。机构仓位方面,微观看,知名私募等投资者股票仓位已经在历史低位,而公募还有较多制约、需要时间来化解。Wind估算4月末开放式基金的股票投资比例为64.6%,较2月高点下降约3.5个百分点。华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI指数)月报显示,截至3月末,CREFI指数成分基金的平均股票仓位为58.93%,较2月末下降10.18个百分点。

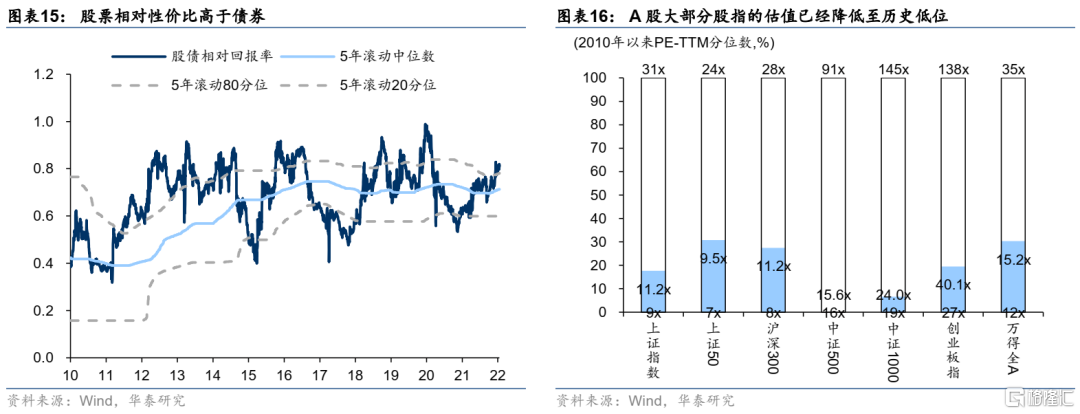

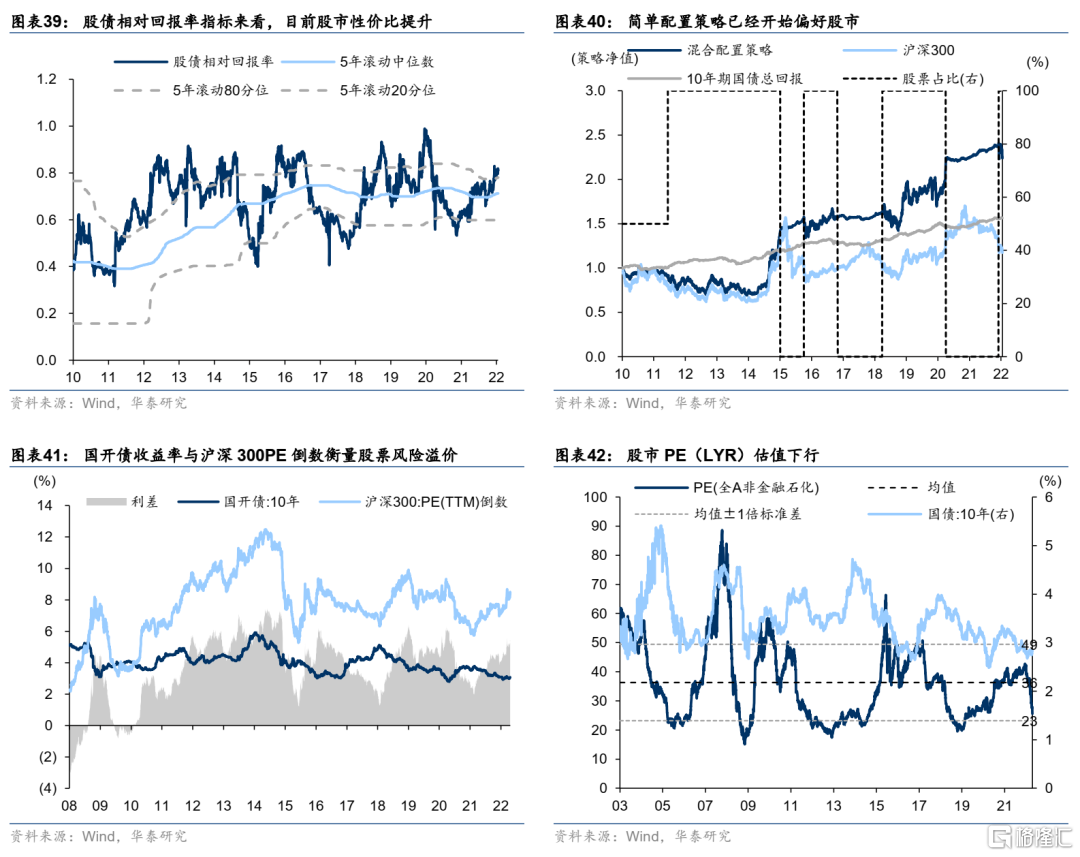

第四、估值方面,股债性价已经明显偏向股,股指估值整体处于历史低位,但除了中证500之外和底部仍有一定距离。沪深300股息率/10年期国债收益率指标目前高于5年滚动80分位数,股票相对性价比明显高于债券。A股大部分股指的估值已经降低至历史30%分位以下,不过除了中证500以外,和历史大底还有一定的距离。

不难看出,经济、政策、估值和情绪的共振还不够强烈,但其中的边际变化已经出现。

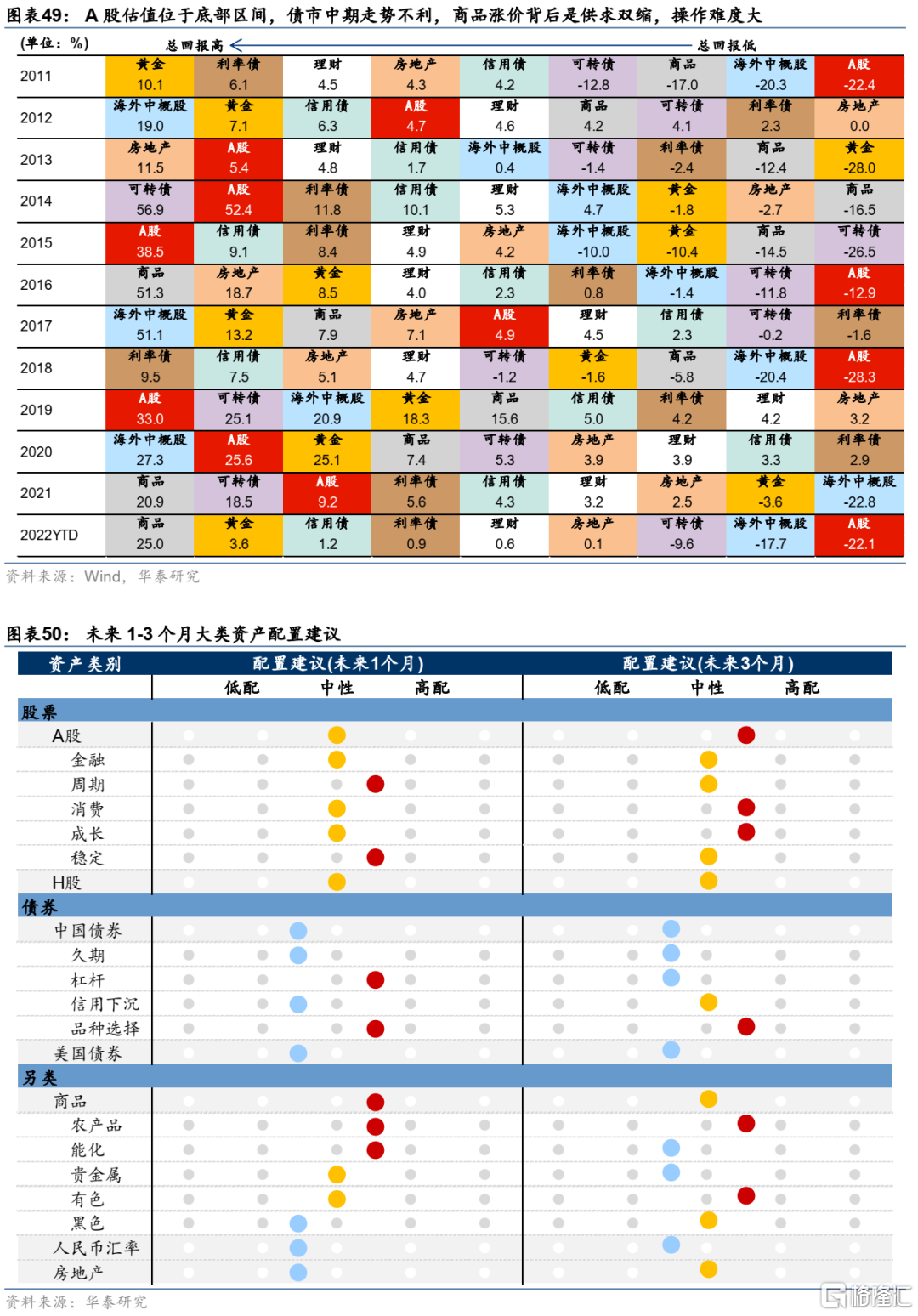

关注大类资产攻守易位可能

回顾今年的大类资产表现,商品>中债+黄金>美股+美债>A股>港股。背后的逻辑在于,中美经济周期和货币政策周期错位明显。商品的背后有周期的力量,也与俄乌冲突导致的供给冲击有关。美联储加息周期,尤其又是一次后周期+短平快的加息,美债首当其冲,美股也腹背受敌(盈利预期下行,估值下降)。中债受益于中国经济下行风险,A股面临盈利预期和风险偏好、估值等多重压力。港股流动性看美国,基本面看大陆,腹背受敌的问题最严重。

但是,大类资产尤其是股债攻守易位的可能性需要开始关注。宏观上最悲观时刻已经过去,但是还需等待市场底部信号的确认,二季度大概率继续磨底,三季度开始逐渐进入右侧交易区间。从年中到下半年,预计可以观察到一系列国内外因素共振改善,包括疫情影响半径明显缩小、基本面好转、三季度上市公司业绩拐点确认、美联储加息担忧被充分计价等。虽然当前股市胜率还不能高估(美联储加息、业绩和疫情扰动等问题仍存),但是赔率已可布局,定投或逢低配置都是不错的选择。债市面临的不确定性会越来越多。

估值与相对估值:股市性价比提升

海外流动性加速收紧,美债收益率上行,中美利差迅速缩窄乃至倒挂对高估值资产形成压制。美联储在3月首次加息,后续连续加息的预期强烈,缩表节奏和幅度也显著高于上一周期,3年期中美利差已经倒挂,对我国货币政策构成较大制约。俄乌冲突增加经济和政策前景的不确定性,商品价格剧烈波动,高通胀影响企业盈利,大类资产估值扩张的逻辑难现。与此同时,在市场宏观扰动因素较多的背景下,投资者对低估值仍有更高偏好。

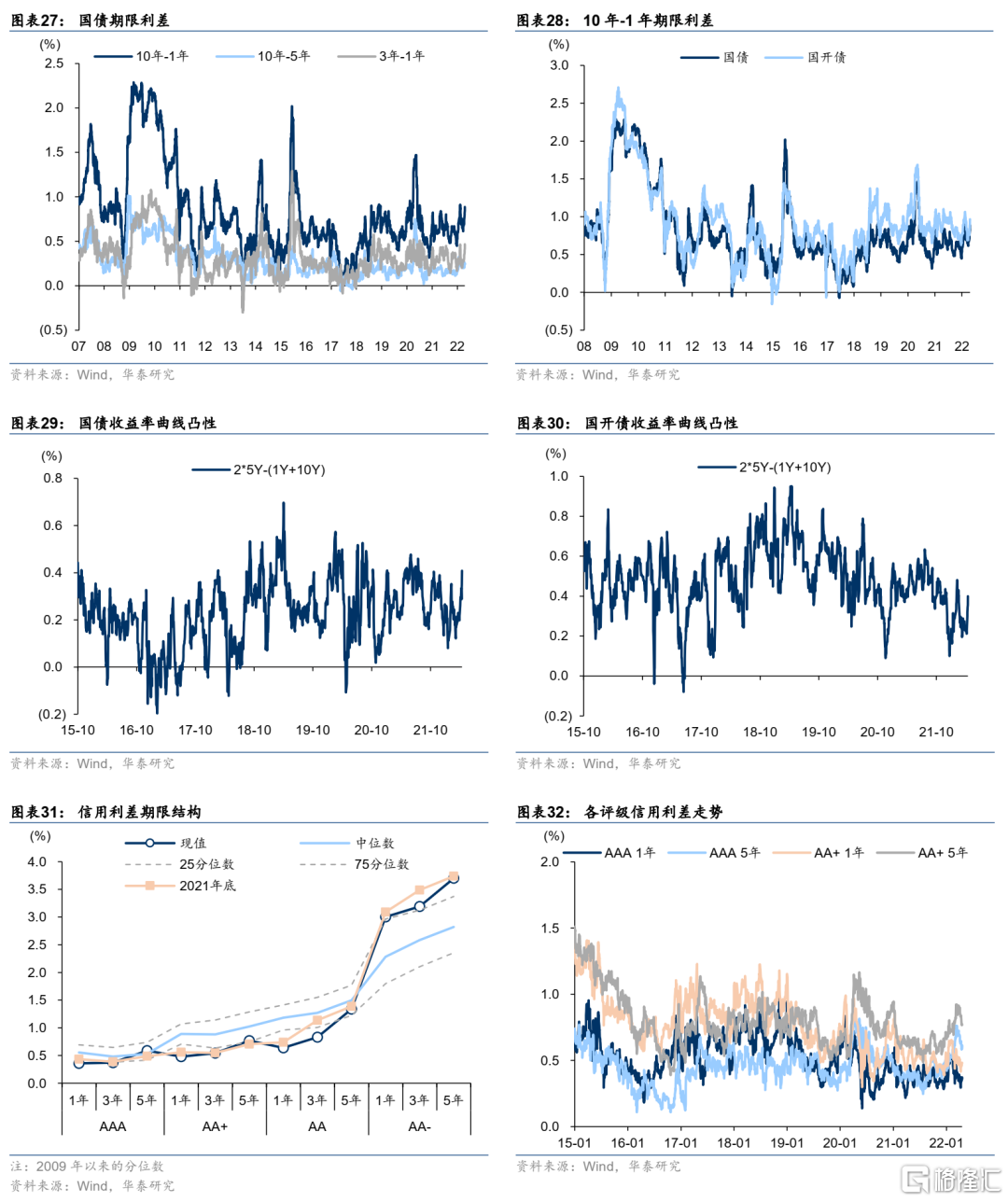

具体来看,股指进入历史底部区间,债券收益率仍处于全年区间中位,商品累计了较高涨幅。中长期视角看,理财净值化+房地产去金融化两大因素使得资本市场面临的机会成本明显降低,股、债估值中枢都理应出现系统性抬升。

1)A股市场整体估值进一步下降,沪深300估值水平位于2007年以来的底部25%区间,以中证500为代表的中小盘股处于历史低点。结构上看,4月电力设备、国防军工、计算机、传媒、电子调整幅度较大。电力设备、环保板块的PE-TTM仍处于历史偏高位置;而基础化工、电子、纺织服饰、汽车、石油石化等板块PE-TTM仍处于较低水平;

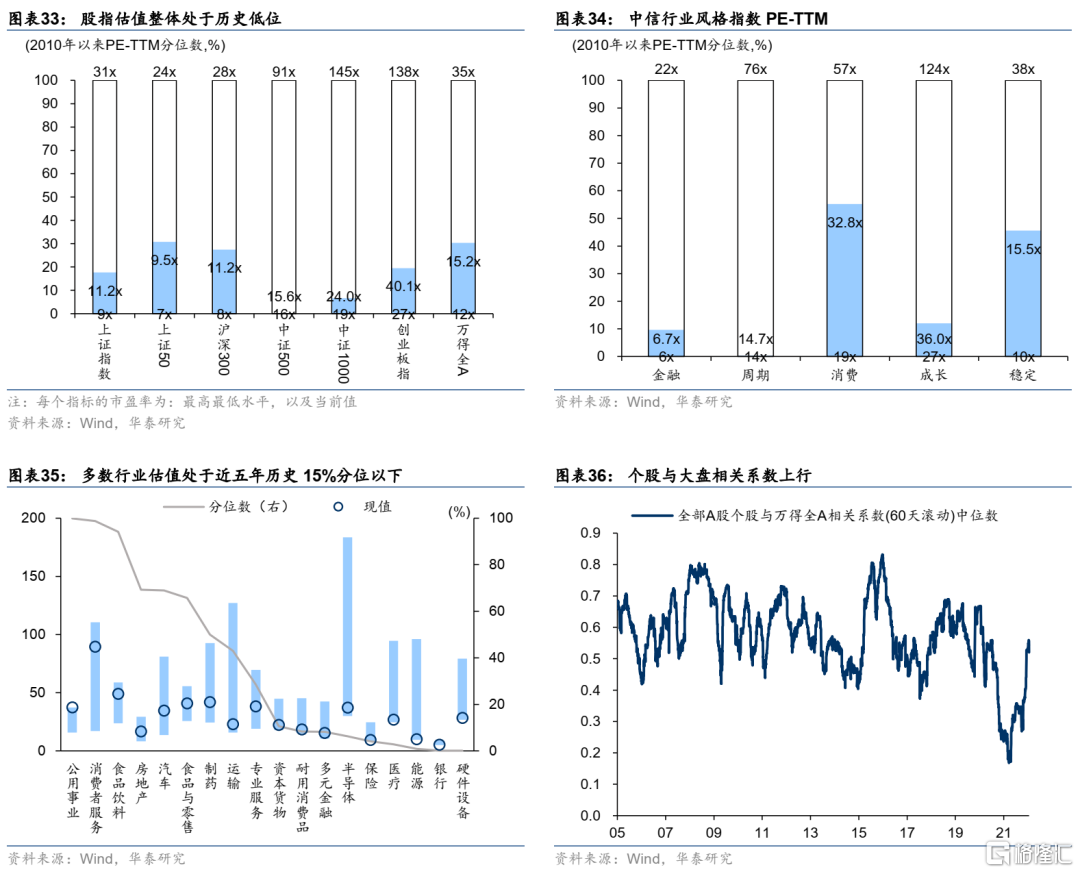

2)利率债各期限收益率整体处于2002年以来的历史较低位置,信用债收益率和信用利差也都处于历史低位。需要注意的是,我国处于经济转型期,增长中枢也处于下行阶段,收益率历史分位数不能简单参考;

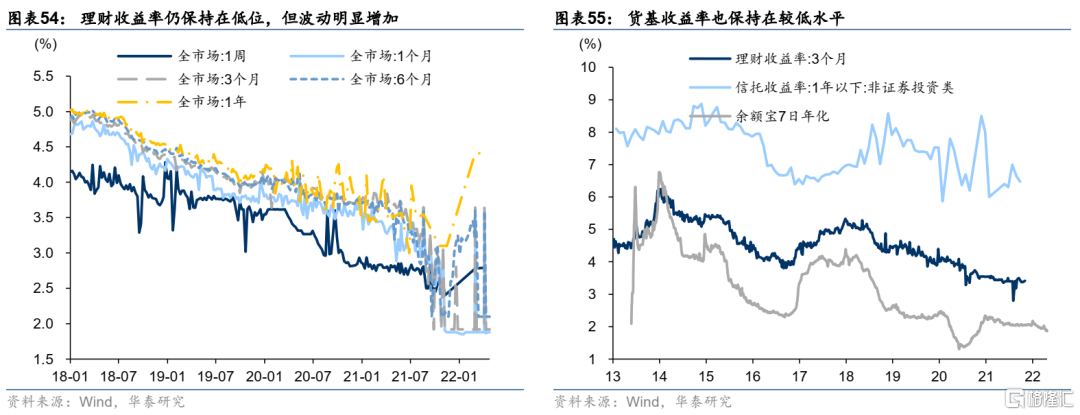

3)理财净值化持续推进背景下,净值波动率成为了理财的新考察维度,收益率逐步随着可投资资产收缩、债券收益率下行而下降。资管新规过渡期结束临近,银行理财产品的转型压力增加,理财吸引力总体下降趋势难改。货基收益率仍位于2004年以来低位附近;

股市受业绩信息、长假效应冲击加速探底,政治局会议回应市场关切,后续市场底的确认还需关注宏观逻辑的逆转和底部信号的出现。A股市场整体估值进一步下降,主要股指进入底部区域,多数行业处于近五年历史15%分位以下,个股与大盘相关系数上行。股票估值、盈利双杀反映已较为充分,市场演绎的是悲观情景。中期来看,市场对利好的敏感度可能会慢慢超过利空,业绩期、长假效应冲击过后估值可能进入低波动期。

资金流向层面,中美经济和政策周期分化,美债收益率上行,中美利差收窄,人民币贬值压力陡增,北向资金净流出压力持续,但已有所缓解。国内稳增长、海外抗通胀主线未变,美联储加息+缩表组合拳,中美利差已大幅收窄甚至出现倒挂,人民币计价资产吸引力下降。4月资金仍呈净流出状态,但规模有所收敛,4月北上资金净流出16亿,较3月的451亿净流出规模已大幅缩窄。陆股通钢铁有色、电气设备、金融地产、TMT减持幅度较大。后续仍需注意全球流动性收紧和行业政策对北上资金可能形成的扰动。

股债相对角度看,股票风险溢价上行,股债简单配置策略近期已转为偏好股市。A股风险溢价仍在上行阶段,用沪深300 PE-TTM的倒数和10年期国开债收益率的差值衡量股票风险溢价,目前风险溢价水平仍在上行区间,说明股票资产吸引力更强。股债相对性价比指标也能得出相同结论,沪深300股息率/10年期国债收益率指标目前高于5年滚动80分位数,债券相对性价比弱于股票,并且股债相对性价比指标进行回测验证构造的策略已经开始偏好股市。

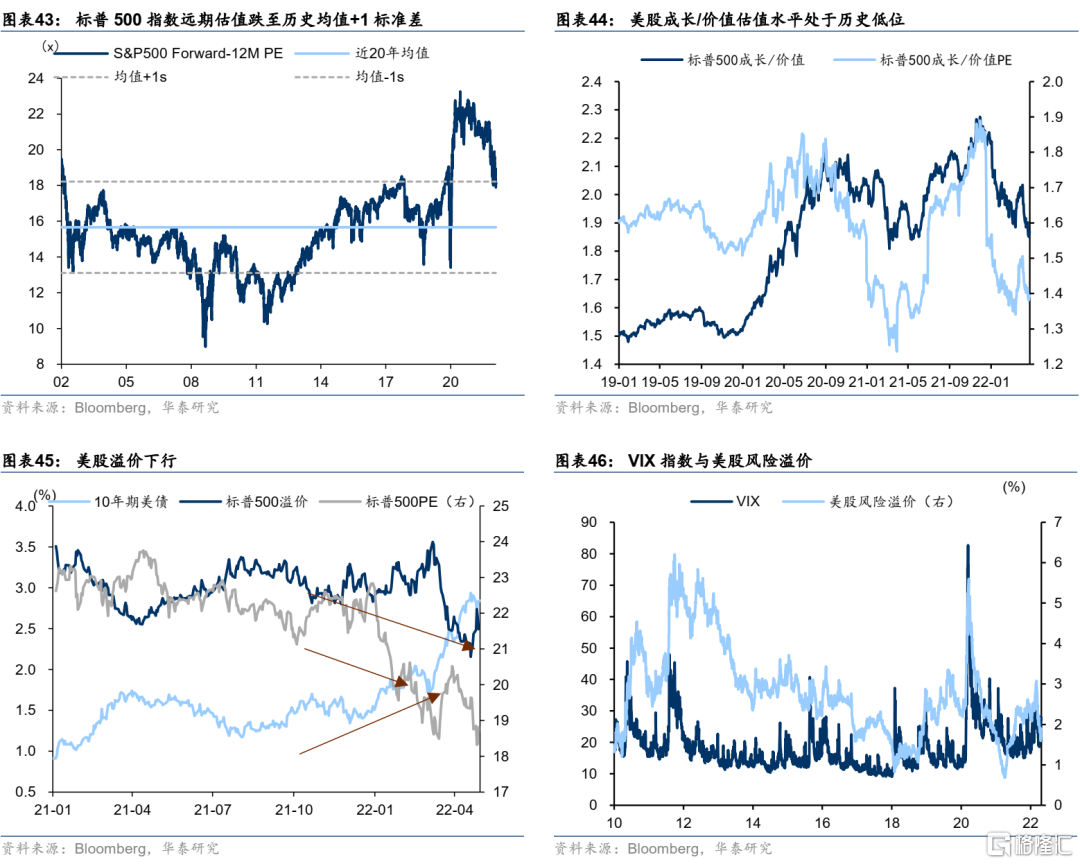

美联储收紧叠加美股业绩期担忧,风险资产估值承压,标普风险溢价下行,成长/价值估值水平处于历史低位,需要提防美联储持续收紧下,美股市场波动对全球风险资产的情绪传导。俄乌局势不明、部分地区疫情复发、美联储加息等压制风险偏好。此外,美股业绩对估值回落压力支撑不确定性仍存,成长板块不利因素更多,导致美股4月以来持续回调。近期标普500指数远期估值水平约17.9x,略低于近20年历史均值+1标准差,标普500成长相对于价值板块估值水平处于历史低位。

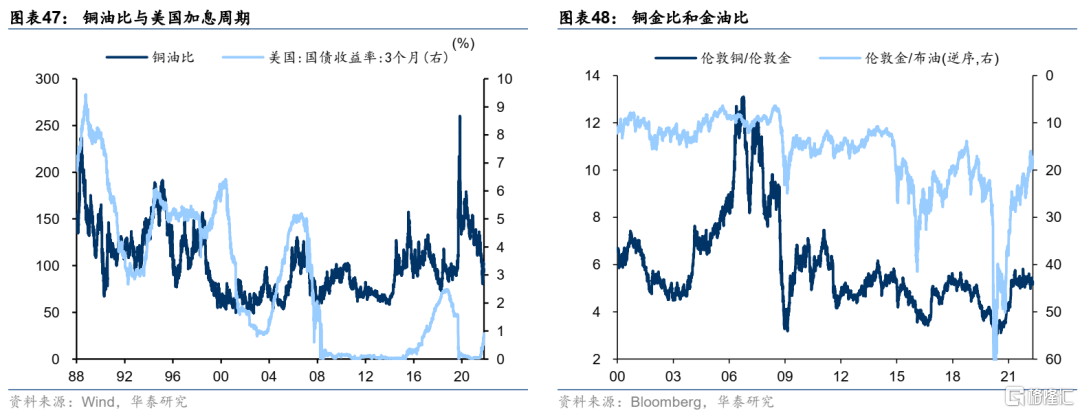

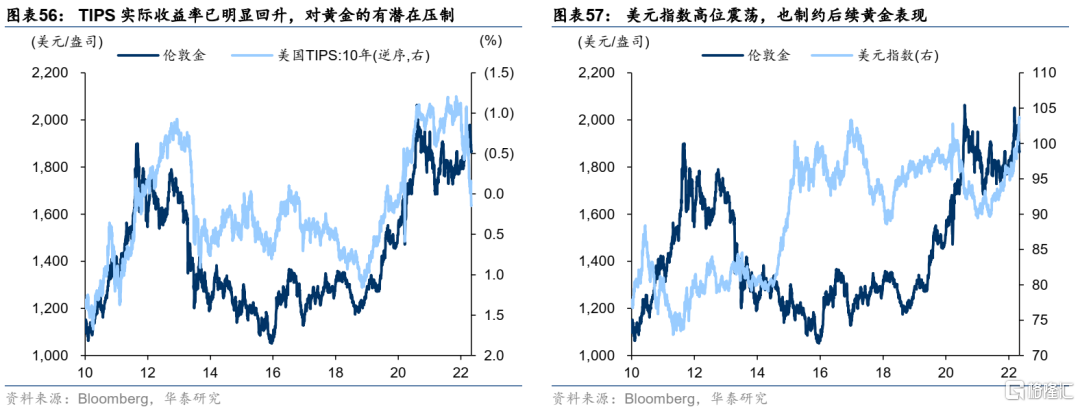

俄乌冲突等地缘政治冲击,叠加美联储加息和缩表周期,欧洲滞胀风险更大,全球大宗商品价格波动加大,铜油比继续向低位运行。能源等大宗商品的供需本身便处于紧平衡状态,俄乌冲突导致供给收缩,油价和粮食价格进一步上涨。商品相对表现来看,铜金比仍区间震荡。美联储加速收紧叠加欧央行可能转鹰,黄金上行趋势受阻,但中国疫情对油价有所拖累,金油比略有回升。

资产配置:大类资产艰难的强弱切换

海外美联储加息+俄乌冲突+国内疫情仍是三大扰动因素,欧美重胀、国内重滞未改。但是,国内政策底-经济底-疫情底隐现,债市正在度过最有利阶段,边际变化开始对股市形成利好,但盈利预期等共振强度还有限,过程预计将较为曲折。

股票:负反馈在消解,但短期共振强度还有限

从影响因子角度,我们对股市的观察如下:

1)盈利:年报与一季报披露完毕,整体盈利承压、上游对制造和消费的利润侵占较为明显,盈利分化加大。今年以来股市遭受盈利+估值双杀,外部美联储收紧和俄乌冲突,内部疫情反复,经济三重压力有增无减。一季报结果不理想、二季报仍受疫情冲击,三季度可能是上市公司业绩拐点出现的时点;

2)政策:政策面偏暖,稳增长基调也偏积极。4月13日国常会指出“适时运用降准等货币政策工具,进一步加大金融对实体经济特别是受疫情严重影响行业和中小微企业、个体工商户支持力度”,4月15日央行如期降准25个基点,4月底的政治局会议回应市场关切、提振信心,进一步夯实政策底;

3)流动性:国内经济承压,央行降准+上缴利润,今年流动性环境偏充裕,但股市缺少赚钱效应,固收+类资金、私募清仓、融资盘止损先后撤出。外资受人民币贬值影响流出,导致白马股、核心资产进一步杀估值;

4)风险偏好:中央财经委和政治局会议夯实政策底,风险偏好有所修复,股票交易过户费降低50%也有所提振,但疫情、俄乌等核心变量的尾部风险还未完全消除;

5)相对价值:A股相对全球主要市场估值仍有优势,相对历史和债市也开始具备一定能的吸引力。疫情有望在5月份缓解,政策底进一步夯实,股市相对性价比提升。但估值合理不是上涨的充分条件,沿安全、资源品、政策博弈、疫情收益等角度寻找机会。

我们对股市有如下判断:1)当下处于阶段性底部,政治局会议夯实政策底,而股市重回上行趋势还需要宏观逻辑的扭转,疫情、美联储加息、二十大、俄乌战争演化等是关键因素;2)今年股市受到负反馈的冲击,但在目前位置上反映已经比较充分,当下负反馈效应正逐渐消解,而积极的政策基调还在不断强化,考虑到指数点位和估值已接近历史低点,“市场底”基本可以确定;3)股市短期还难回归上行趋势,疫情、俄乌、加息风险下,市场难以形成强有力的合力,业绩期叠加五一长假效应冲击过后,投资者对业绩博弈大概率淡化,指数整体采取定投模式;4)板块方面,关注政策受益的基建、新基建,埋伏绿色、自主可控、安全等长线逻辑资产,适度博弈中游制造困境反转、疫后消费等板块。

债券:上半月平,下半月弱

本月从影响因子角度,我们对债市的观察如下:

1)经济基本面:经济仍在惯性下行,但疫情边际改善出现,政治局会议夯实政策底。4月PMI大幅走弱,疫情对消费和生产冲击明显,五一小长假出行人数等受冲击较大。预计5月份疫情改善,中期看经济大概率逐渐企稳;

2)政策:美联储加息等外部制约进一步加大,传统宽货币工具面临制约。4月在疫情+外部冲击下,货币政策再次进入密集发力期,以结构性工具为主。二季度难以看到降准降息窗口,反而要担心信贷政策、结构性工具带来的宽信用效应;

3)资金面:4月降准、央行利润上缴、银行理财大量资金淤积应对赎回、实体信贷需求一般等利好资金面。短期看维持宽松概率偏高,但中期资金利率答案概率回归中枢,需警惕美联储加息缩表→中美利差/汇率→货币政策/资金利率的风险;

4)风险偏好:俄乌冲突升级、疫情持续扰动等因素压制风险偏好。后续关注地缘政治、房地产政策、中美错位和美联储加息节奏等;

5)估值:与股市、海外债市相比性价比均不佳。股市风险溢价持续上行,债的相对性价比较股市有所弱化;中美利差大幅收窄甚至倒挂,对国内货币政策构成制约,也封杀了国内利率的下行空间;

6)供需:供给压力大,但配置力量也在。二季度是传统的利率债供给高峰期,尤其是今年地方债发行节奏进一步提前,考虑到4月供给进度较慢,5-6月专项债月均供给规模将达到6500亿,还需关注政治局会议的“增量政策工具”会否带来预期外供给。债市赔率略有改善,信贷需求不足和存款利率下调的背景下,银行和保险等配债意愿不弱。

我们对债市的判断是:1)债市短期最有利的因素还是资金面,基本面现实偏弱,但预期正在改善,从而约束短期利率的上行空间;2)中期来看,稳增长目标不动摇,地产继续放松,美联储加息周期刚刚开始,股市政策底已经夯实,随着时间推移,债市利空因素开始积累,这决定了仍要保持偏防守的姿态,还需关注是否存在收益率平坦化风险;3)预计短期内十年国债利率仍将在2.8-2.9%之间震荡,3.0%可能是中期相对确定的上行阻力位,操作更趋谨慎;4)节奏上,维持利率全年两头低、中间高的判断,考虑到资金面风险不大,持有短期,并保持一定杠杆仍是较优策略,短端信用利差预计也将维持低位,长端如果继续上行可以博弈金融数据等机会。5月份上半月存在资金面、疫情和金融数据支撑,下半月不确定性较大。

转债:从新券着手布局

本月从影响因子角度展开来看,我们对转债的观察如下:

1)正股:股市面临的内外宏观环境仍复杂,市场疲弱叠加供给冲击,政治局会议夯实政策底,短期弱反弹,中期等待共振机会;

2)供需:22Q1季报披露完毕,一季度转债基金遭遇明显赎回,主要“固收+”投资者降低转债仓位,4月后转债基金赎回现象明显改观,逐步企稳;

3)估值与绝对价位:节前转债估值随股市反弹略有提升,但整体性价比依旧不佳,绝对价格保护较前期更为坚实。转债正股业绩显示盈利复苏仍需等待,及时规避盈利预期下调且转债估值性价比不佳的个券;

4)条款博弈:股市估值偏低,条款博弈空间增加,但要规避存在信用风险或正股退市风险的品种;

5)机会成本:现阶段,转债债性好、股性差,性价比略不及正股但安全性可能更好。债市机会成本仍较低,利率波动空间有限、信用下沉性价比仍不高。

我们对转债的判断是:股市预期决定转债的操作方向,二季度大概率仍要在防守中寻找机会。股市趋势性向好尚未出现,转债估值仍不低,转债就继续保持中低仓位。但股市已经进入磨底阶段,短期不排除弱反弹,转债可以从新券着手布局。

理财与货基:理财收益率波动增加

货基收益率维持低位,仅有流动性管理工具意义,对股市等而言机会成本仍然不高。去年以来央行多次降准,今年初还启动了降息,银行间流动性总体充裕,存单利率接近2013年以来除疫情外的最低点,加之今年以来股市表现一般,货基规模逐渐扩大,其收益率仍然保持在较低绝对水平上,对机构或个人的吸引力仍较弱,仅作为流动性管理工具,一旦风险偏好、盈利预期等好转,资金仍有重新流入市场的动力。

理财净值化改造基本完成,波动率明显上升,股债联动加强,对市场的影响正在显现。在净值化发行完成后,净值波动上升的影响已经开始显现。年内部分存量理财净值破“1”,对市场风险偏好和资金流向的扰动增加,加之理财从配置行为上更接近固收+,对股债市场都有影响,国内资产联动性有所上升。后续关注市场波动下的理财赎回及新发接续情况,或成为资金流向的关键部分。

趋势判断:理财产品在经过净值化改造后,已经带有部分与公募基金相似的顺周期特征,或成为市场波动的放大器。考虑到近两年存量理财增配“固收+”,对股市的影响也有所增强。且经过近期调整后理财体会到净值下跌的反馈效应,对稳定性和收益率的需求将进一步平衡,或更偏好短久期、高评级债券,收益率中枢快速提升的过程暂告一段落,吸引力可能弱化。后续看可能仍和货基类似主要以资本市场的蓄水池形式存在。

汇率:美元高位运行,人民币小幅承压

核心逻辑:

1)经济与疫情:疫情影响正在消退,但地缘冲突无疑给全球复苏增加了不确定性,特别是俄乌两国贡献较多的大宗商品供给及海运水手等方面,俄罗斯要求以卢布结算能源交易也带来了新的变数。我国局部地区疫情防控阶段性转紧,但稳经济的意愿无需怀疑,人民币至少不具备大幅贬值的基础;

2)资金流动:资本项方面,我国无论股、债估值相比海外主要经济体仍有优势,但经常项上全球央行收紧货币政策制约海外需求+国内防疫扰动供给,或阶段性趋弱,但中期无忧;

3)中美关系:美国将部分中国商品纳入关税排除清单释放暖意,但竞争仍是后续中美关系的基调,噪音不断;

4)美元指数:美联储加息正式落地,5月正式公布加息+缩表计划,美元已在新的高中枢上维持震荡。人民币相应承压,但相比其他非美货币仍然偏强,往后看,我疫情防控有效、产业链门类齐全、通胀压力不高,中美实际利差仍处于较高水平,故人民币并不一定随美元指数走强而大幅转弱,维持一季度可能是中美货币政策错位相对突出时点、人民币年内先小幅走弱再转强的判断。

趋势判断:中美政策应对重心一“滞”一“胀”,货币政策一松一紧的情况没有明显变化,美联储加息落地、我国受到疫情冲击、稳增长政策待发力更强化了这一状况,人民币阶段承压。部分中国对美出口商品关税排除缓和外部压力,但后续贸易层面仍存在一定扰动。当然,总体看,我国的疫情防控优势、产业链完整、跨境贸易与资本市场双顺差、中美实际利差高位等,都是人民币的支撑因素,人民币汇率整体没有大幅贬值基础。

黄金:美元与实际利率均偏不利,保持平配或适当减持

核心逻辑:

1)绝对利率与实际利率:美国通胀“政治化”背景下,名义利率上行或通胀预期下行,无论哪条实现都会带高实际利率水平,这一逻辑近期已经开始逐渐兑现,美国实际利率已回升至正值区间,后续上行的可能性相对更高,做多黄金的胜率总体看吸引力不大;

2)美元:加息+缩表已经落地,在后续加息节奏上,美联储正与市场预期展开赛跑,虽然有欧、英等央行转紧,但推进速度与美国仍有差异,美元指数仍处于偏强势逻辑暂无法证伪的阶段,对黄金价格形成压制;

3)避险情绪:疫情带动全球风险偏好回落,俄乌冲突等地缘政治风险成为新的扰动因素,但快速发酵后黄金也迅速调整到位,在风险完全出清前,黄金或维持高位盘整的格局,但波动率明显上升,追高的性价比一般。

趋势判断:我们在上期月报中提出,黄金的中期利空如美国加息、地缘局势缓和已经开始出现,且黄金在阶段性冲高后波动率也明显提升,高仓位博弈的性价比一般,保持平配或者适度降低敞口相对更稳妥。目前看实际利率上升+美元维持高位是对黄金走势较不利的定价组合,仍以择机降低敞口为主。

大宗商品:“外部看供给、内部看需求”或有新变数

核心逻辑:总体看今年以来海外供给扰动逻辑主导的大宗商品(如能源、农产品等)表现更强,而境内由于受到疫情多轮反复+稳增长政策待出台的影响,商品需求逻辑阶段性受阻。目前看这两方面逻辑都存在新的变数:境外方面,美联储加息+缩表已经落地,而大宗商品价格上涨带来通胀压力,反而会引发美联储更激进地收紧,会自发形成负反馈效应,从总需求逻辑上制约大宗商品明显走强,考验供给支撑的强度。而俄乌冲突悬而未决、欧美制裁也存有变数,能化、农产品等的供需紧张状况仍在持续,或阶段性强于其他品种;而国内的需求可能随疫情受控而逐渐反弹,经过近期调整后,淡季前黑色系表现或更有韧性。发改委再提粗钢产量压减有利于保持行业近期供需紧平衡,成材或好于炉料。

趋势判断:今年以来总体是“外部看供给、内部看需求”,但美联储引领全球主要央行收紧货币政策导致境外总需求生变,考验供给支撑力度,能源+农产品受到俄乌冲突影响或相对更有韧性,特别是石油、天然气及玉米等。农产品中俄乌的玉米、小麦等供给大概率受到战争局势影响,供需紧平衡支撑表现。有色在供给上受到能源成本对冶炼的影响,铝、锌等用电较多品种受到冲击更明显,需求端此前由于疫情原因,境外强于境内,但在疫情受控后有望缓解,对有色金属价格形成一定支撑。黑色需求传统旺季受到国内疫情冲击,但后续有望恢复,加上粗钢产量压降维持供需紧平衡及行业利润等,成材价格或相对强于炉料,存在一定韧性,但长期“房住不炒”下,反弹高点不宜高看。

风险提示

1)疫情超预期冲击。疫情如果超预期反复,经济复苏难度将增大;

2)国内外通胀继续加剧。若通胀继续加剧,则可能引发主要发达国家货币政策进一步转紧,制约国内货币政策的腾挪空间;

3)俄乌局势持续紧张。俄乌冲突应归于“影响重大但难于预判”一类,战场局势与外交斡旋瞬息万变,只能做持续跟踪和预案,而不能跟随情绪做投资决策。