本文來自格隆匯專欄:國君宏觀董琦,作者:國君宏觀董琦團隊

走過兩年,疫情反彈再度成為當前經濟影響的核心因素之一,特別是在經歷了多輪反彈、變種之後,防疫策略對不同國家經濟的影響在不斷被放大,我們認為這可能會對長期經濟增長帶來實質影響。特別是眼前,走入到奧密克戎疫情階段,清零壓力快速加大,高人口基數問題、老齡化疫苗普及率、疫苗整體防護率等一系列問題面臨新的挑戰。眼前的疫情對國內經濟影響如何,對政策節奏會帶來什麼影響?海外不同的防疫模式下,經濟運行和資產價格運行有什麼規律可循?從長期來看,我們必然面臨着開放一環,中國適合選擇什麼樣的路徑?對於以上種種問題,我們希望通過疫情經濟系列做一些初步的探討。作為系列第一篇,我們先聚焦於眼前疫情的經濟衝擊。

1. 從交運視角看新一輪疫情來襲情況

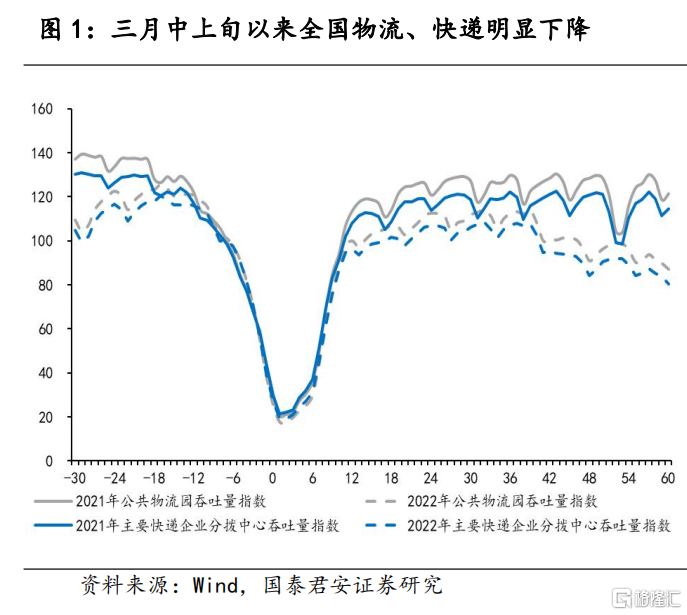

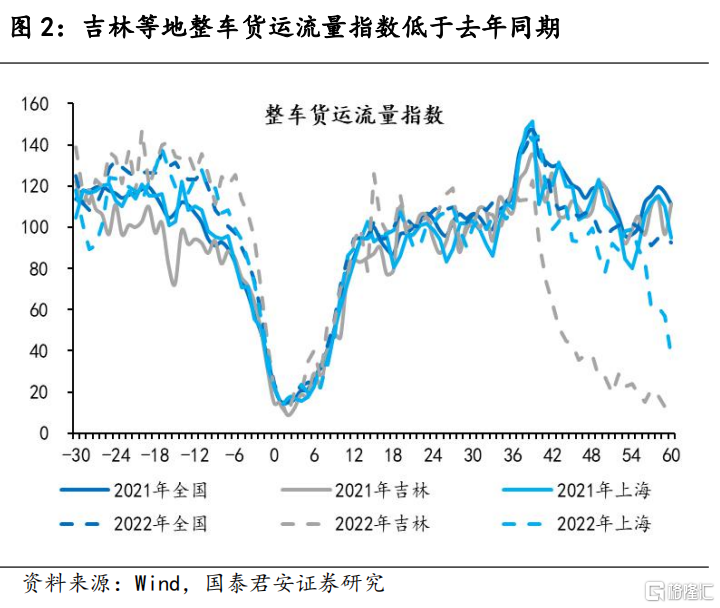

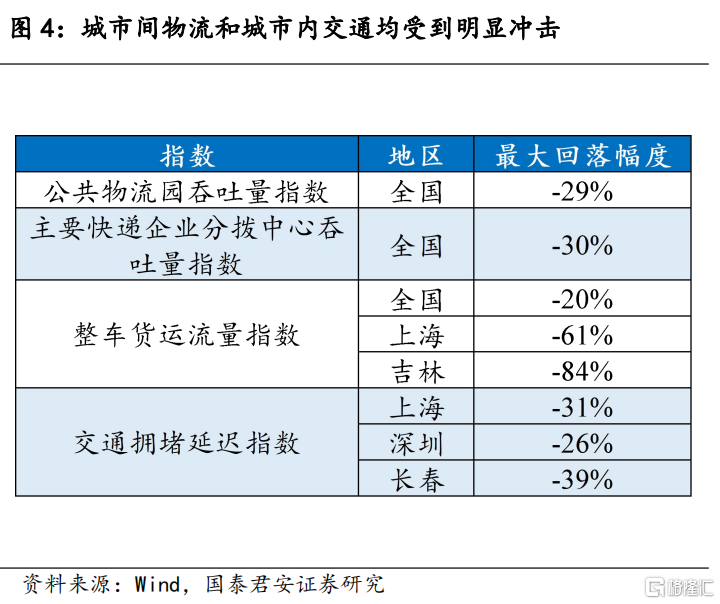

城市間物流:2022年春節後公共物流園吞吐量指數和主要快遞企業分撥中心吞吐量指數均低於2021年同期,同時3月中上旬以來,受國內疫情反彈影響,差距進一步拉大,最大回落幅度分別為-29%和-30%。整車貨運物流指數方面,春節後全國、上海、吉林等地走勢均與去年類似,但3月中下旬以來走勢明顯弱於2021年同期,吉林表現更明顯,全國、上海和吉林最大回落幅度分別約為-20%、-61%和-84%。

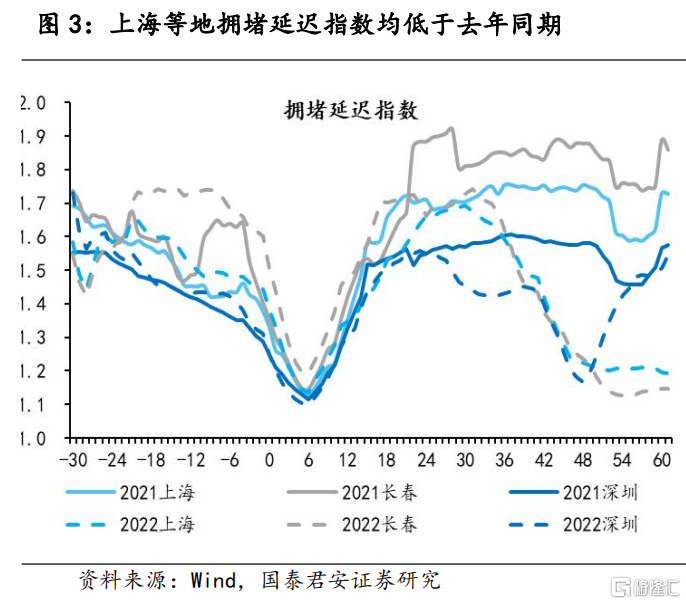

城市內交通:三月中下旬以來,上海、長春、深圳(更早一些)等城市擁堵延遲指數明顯下降,與春節期間相當,一方面反映疫情防控下,市內交通出行受阻,另一方面也可能反映了疫情反彈背景下,居民風險偏好下降,大幅減少出行活動。上海、深圳和長春最大回落幅度分別約為-31%、-26%和-39%。

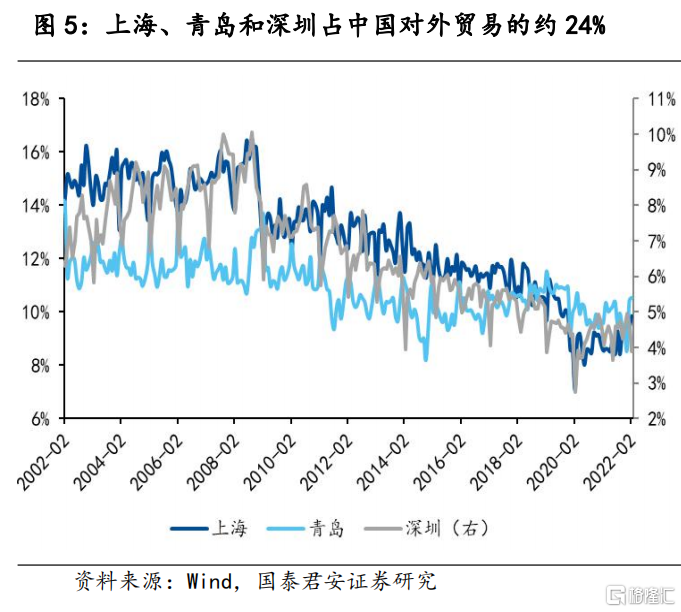

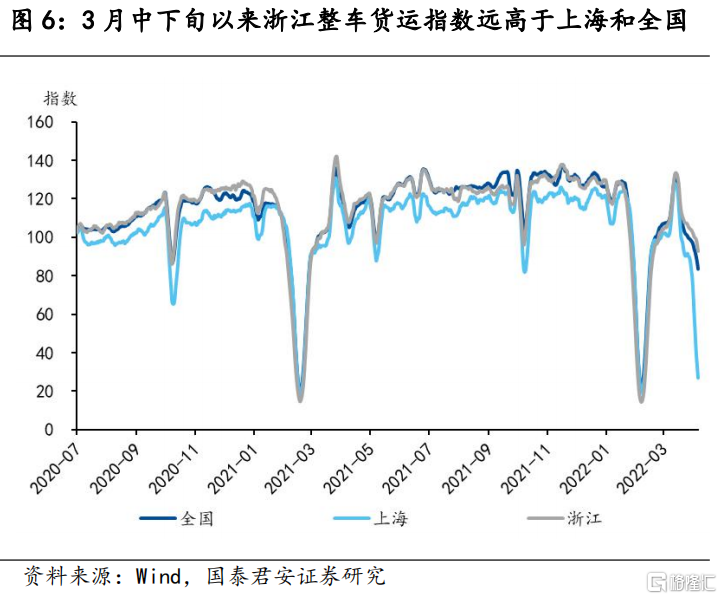

疫情短期內可能會對出口產生一定擾動,但總體影響可能比較有限。3月沿海港口城市中,深圳、青島和上海均出現不同程度的疫情反彈,其中深圳和青島社會面都已經基本清零,而上海疫情目前仍在持續發酵中。上述三個沿海港口城市佔中國外貿貨物吞吐量的約23%,其中上海佔比約9.8%。上述港口城市的疫情反彈及其對應的封控措施可能對外貿企業的生產、運輸和港口裝卸等方面產生衝擊,短期內對出口產生一定擾動,但總體影響可能較小。一方面上海港仍然正常運行,集裝箱船未見擁堵,據上港集團4月2日發佈的公吿稱,目前上港集團碼頭生產運營正常,集裝箱船未見擁堵,上港集團裝箱船平均等泊時間小於24小時,平均等泊船舶小於10艘次。另一方面,也有媒體報道稱,由於上海物流不便,部分外貿企業選擇從寧波-舟山港出口,3月中下旬以來浙江整車貨運指數遠高於上海和全國,進一步減輕了短期內疫情對出口的衝擊。

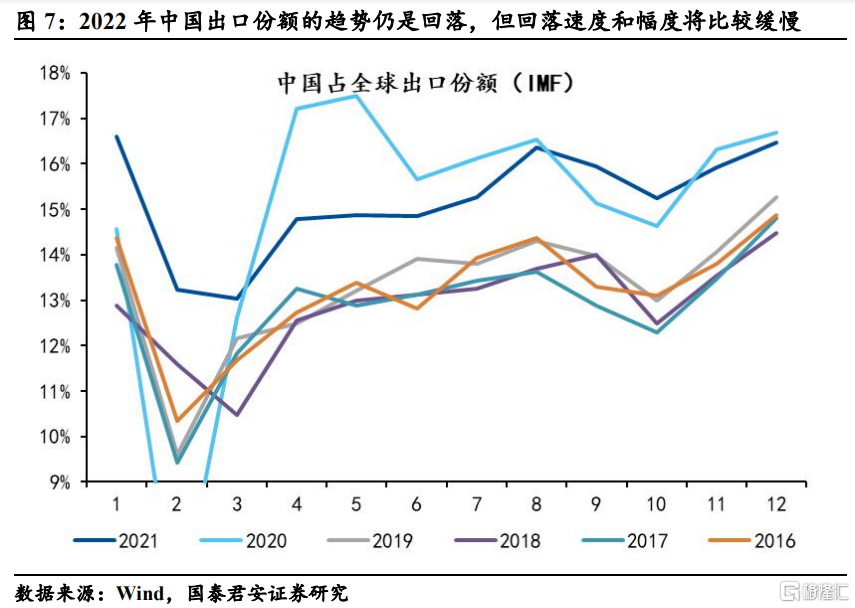

中長期來看,我們認為2022年中國出口份額的趨勢仍是回落,暫時的疫情衝擊可能會部分加速這一進程,但總體而言,回落速度和幅度將比較緩慢。得益於疫情防控和全產業鏈優勢,截止2021年12月份,中國出口份額約為15.2%,比疫情提高約1.9%,比2021年底提高約0.3%,但隨着海外疫情緩解和供應鏈恢復,中國出口份額的趨勢將是回落的,國內暫時的疫情衝擊可能會部分加速這一進程。但正如我們在年度展望中提到的,有兩點原因決定了份額回落的速度和幅度將比較緩慢,尤其是在上半年:

1)中國出口份額回落的底層邏輯已經發生改變,疫情期間中國出口份額的提升不僅來源於對其他經濟體存量訂單的搶佔(存量博弈,蛋糕大小不變,分配比例調整),更主要是來源於對全球新增出口訂單的搶佔(增量博弈,蛋糕變大,中國分得更多新增蛋糕),後者份額回落將非常有限。

2)分產品來看,設備類產品(電氣設備、機械設備、運輸設備等)是中國提高出口份額的主要支撐,而在2022年海外資本開支上行的背景下,設備類產品仍將是中國出口的重要支撐。

2. 農業視角——春播已經受到影響

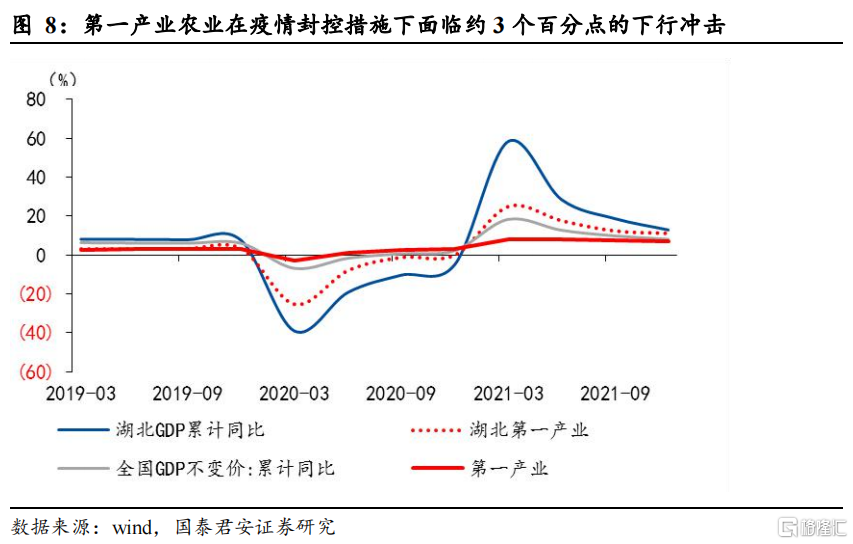

覆盤2020年,從第一產業的情況觀察。儘管疫情發生較早,在2020年3月底湖北地區疫情已經基本清零,但是對第一產業的影響顯著,湖北一季度第一產業下滑25%,截至年底恢復到0增長,較正常年份3%左右的增長低3個百分點。相比之下,全國的第一產業在年底實現了3.1%的增速,與2019年持平。湖北地區第一產業2020年的表現與全國相比、與歷史趨勢相比,均大致説明疫情的封控措施對第一產業產生了約3個百分點的下行衝擊。

從當前農業產區、疫情狀況及春播時間角度觀察。以湖北地區2020年的第一產業產出衝擊作為參考,將疫情和春播時間重合地區的衝擊假設為3%,疫情相對緩和地區為1%,春播較早地區當前仍然有疫情的衝擊假設為0.5%,通過對全國各省份地區的情況的彙總,對糧食生產的衝擊預期在0.8個百分點,對農作物的衝擊預期在0.7個百分點,對農業產值的影響約為0.6個百分點。

3. 消費視角——總量再受重創,結構分化加劇

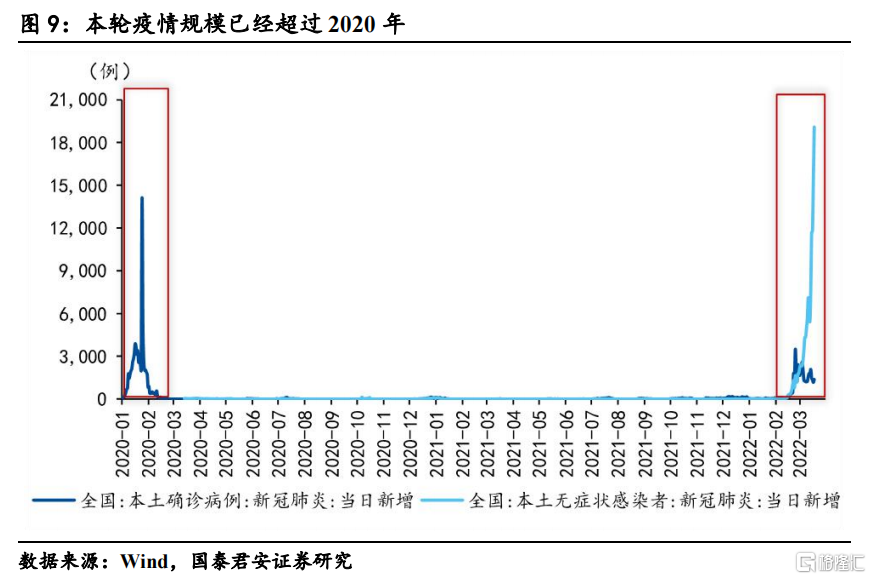

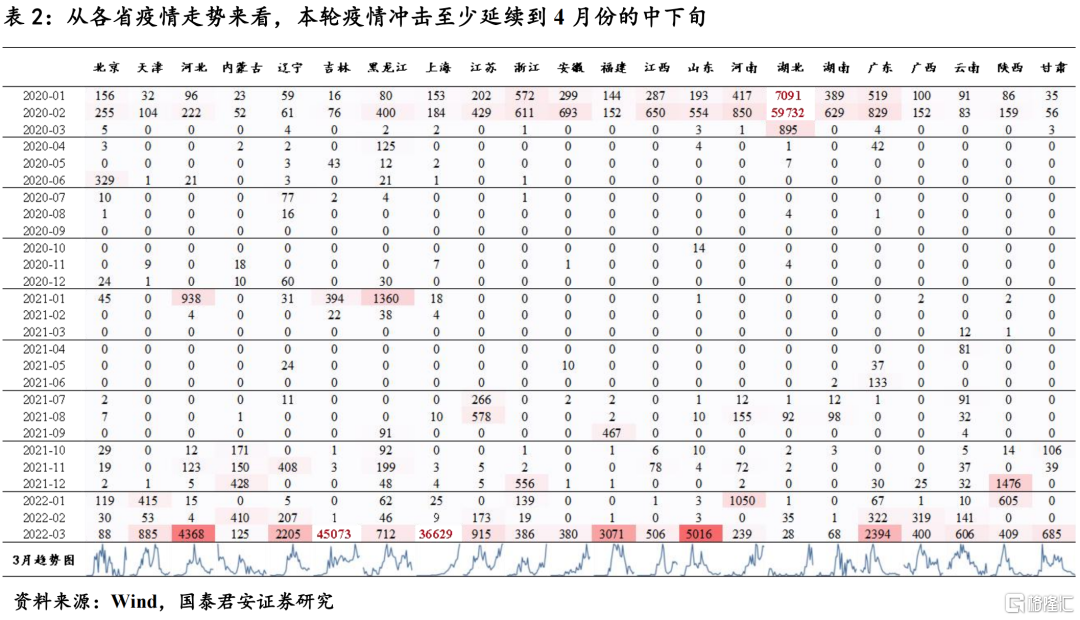

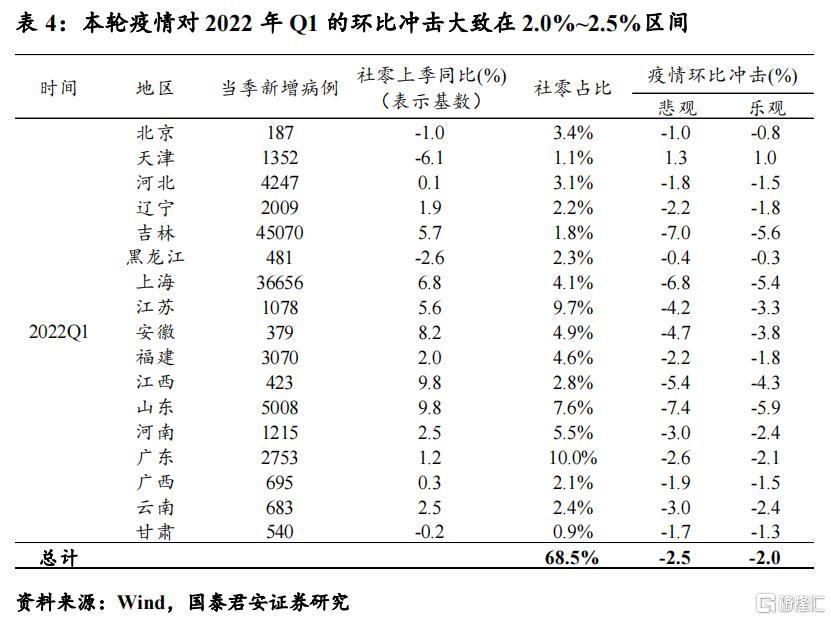

2022年4月6日我國“新增確診+無症狀”連續兩日超過20000例,累計陽性規模已經超越2020年。衝擊範圍來看,本輪疫情衝擊加劇的省份佔國內半數以上,其社零佔全國比重達到68.5%。持續時間來看,本輪疫情從2月份就在全國各地陸續爆發,從最初的江蘇、內蒙、廣東到現在依然未見拐點的吉林、上海。需要注意的是,很多地區雖然已經達到拐點,但是需要警惕疫情的二次上衝,目前有這一趨勢的省份包括:江蘇、浙江、黑龍江。總體來看,本輪疫情衝擊至少延續到4月份的中下旬,後續情況仍需跟蹤。我們認為,雖然本輪疫情規模已經達到了2020年初的水平,但是由於防控策略的科學化和精準化,對於消費的衝擊還在可控範圍。

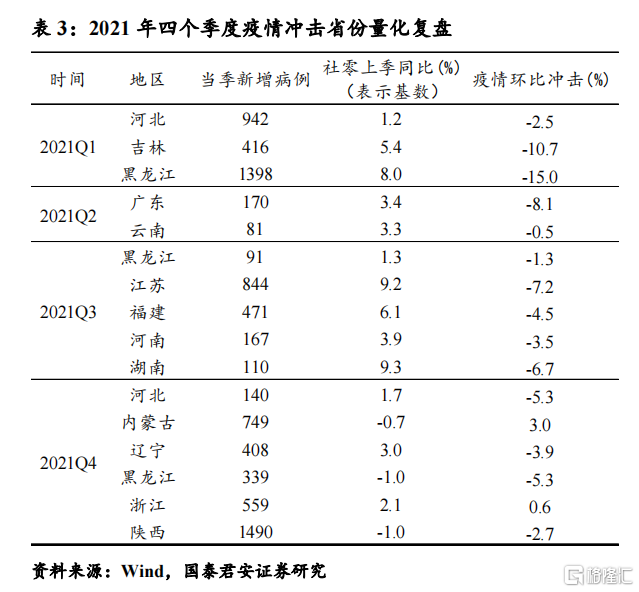

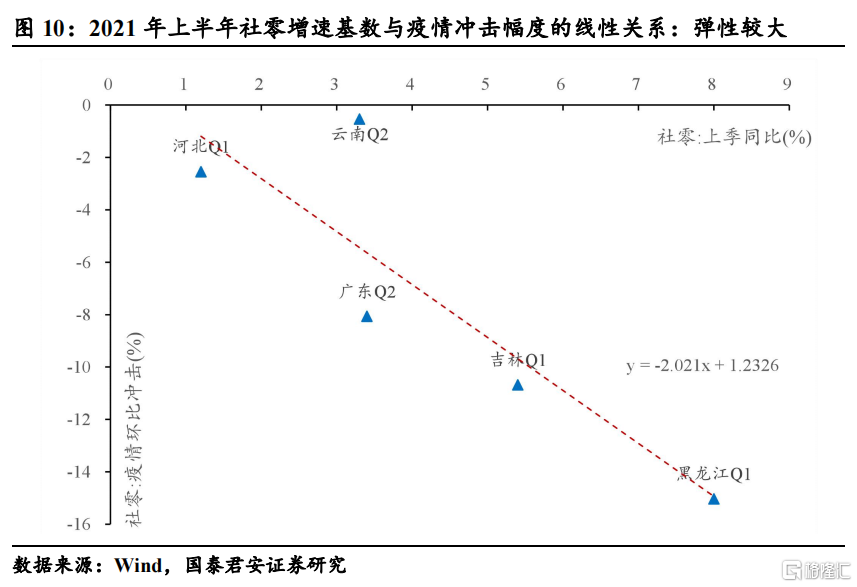

我們覆盤2021年的多次疫情反彈對於消費的衝擊,並從中尋找規律,為本輪疫情的衝擊幅度尋找一個可參照的錨點。具體測算思路如下:

1)測算疫情衝擊省份當季環比動能。考察2021年四個季度疫情衝擊的主要省份,計算相關省份的社零環比增速,減去其環比季節性,得到實際環比動能,環比變化反映了疫情衝擊和經濟走勢兩個因素;

2)剔除經濟走勢對於各省社零環比的擾動。由於各省社零環比動能也會受到宏觀經濟走勢的影響,如:3季度的雙控、雙減政策以及四季度的糾偏,因此我們採用全國社零的環比動能作為宏觀經濟走勢的代理變量,計算各省社零實際環比動能和同期全國社零環比動能的差值,即可近似理解為疫情的實際衝擊。

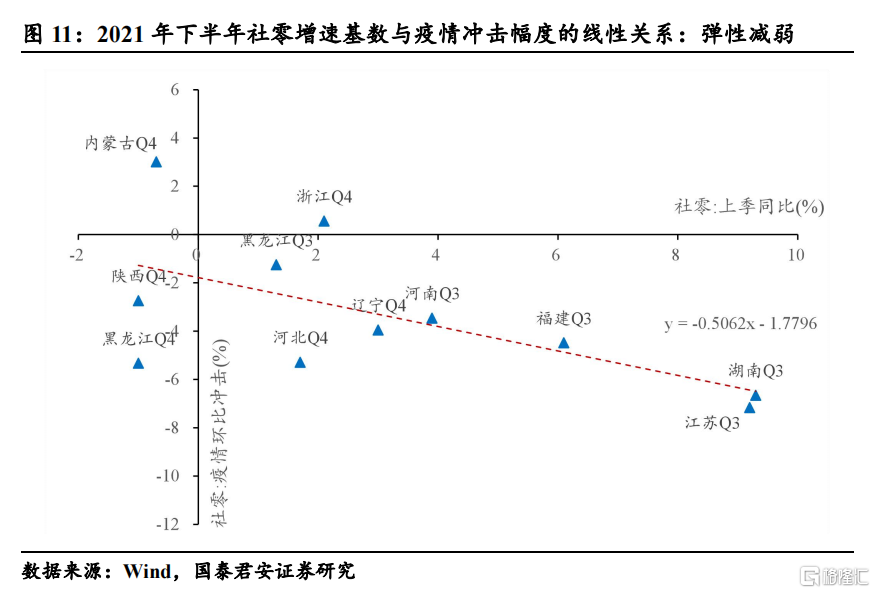

根據測算結果,我們發現:社零增速基數與疫情衝擊幅度有明顯的線性關係,但是隨着經濟下行,斜率有所放緩。此外,防控策略和疫情嚴重程度也在這個過程中起到一定的影響,例如:雲南明顯高於趨勢線,主因當時的疫情相對較弱;河北、陝西、江蘇低於趨勢線,主因石家莊、西安、揚州出現了封城式的大幅收緊防控策略。

基於上述規律,對本輪疫情的衝擊幅度進行測算。悲觀情形下,我們假定本輪疫情對於社零衝擊幅度與社零增速基數的關係符合2021下半年的函數;樂觀情形下,考慮到兩者的彈性隨經濟下行逐漸減弱,因此我們假定在悲觀情形的基礎上,彈性衰減20%,從而得到兩種情形下疫情環比衝擊的錨,然後根據各地區的疫情嚴重程度和防控策略適當給定一定的權重。最終,我們得到3月疫情對2022年Q1消費衝擊大致在1.1%~1.7%區間,對應的一季度社零同比增速大致在3.3%~3.9%區間。

往後看,我們認為短期內動態清零方針維持不變,高傳染性變異病毒導致疫情對於經濟的衝擊短期難以出現大幅緩解。我們假設兩種情形:1)樂觀:4月中下旬疫情開始緩解;2)悲觀:5月中旬開始緩解。考慮到“最低代價”的清零政策,以及服務消費的低基數,預計二季度消費同比在2.7%~3.8%之間。(其中疫情衝擊約1.3%~2.3%)

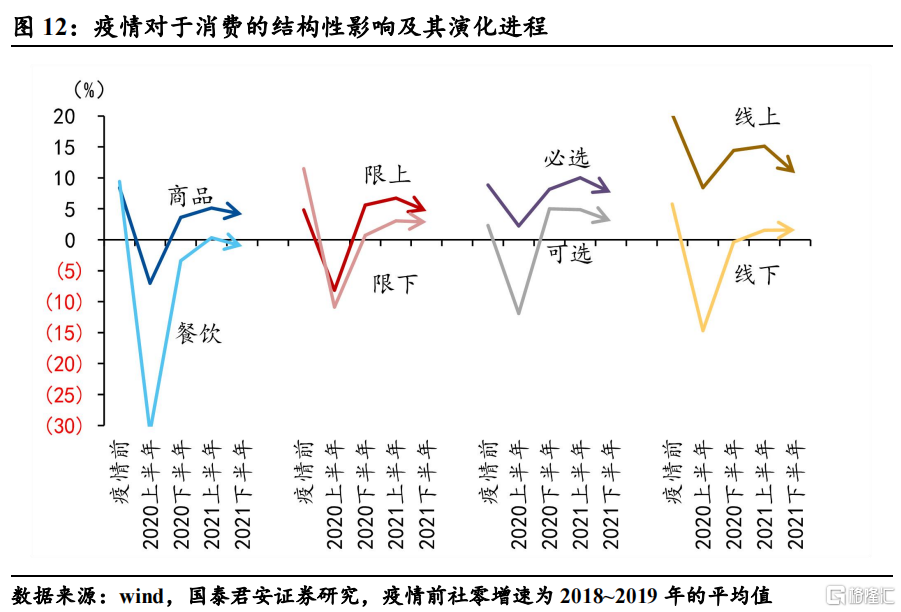

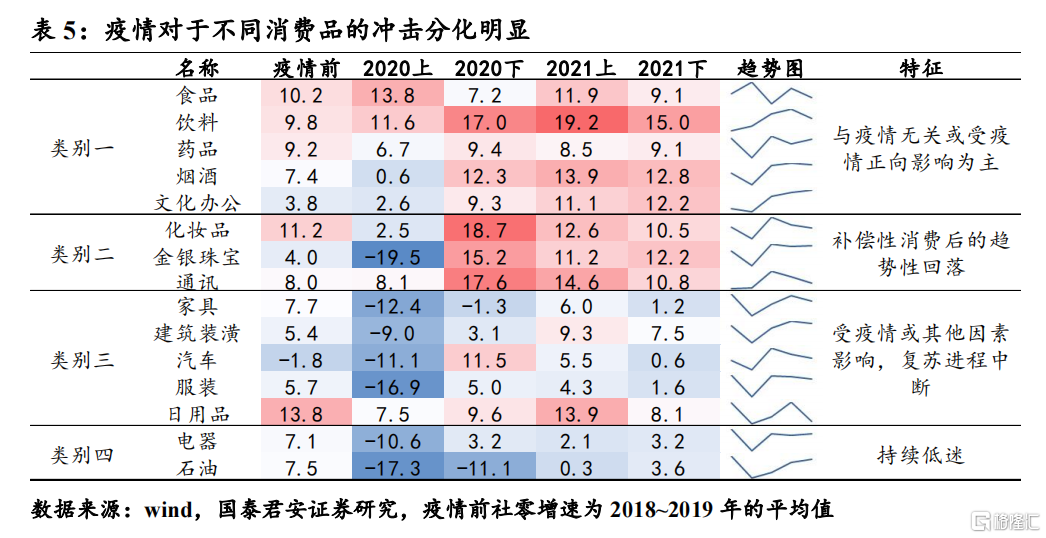

覆盤過去幾輪疫情對於消費衝擊的結構性特徵及其演化進程,我們發現幾點重要規律,並對本輪疫情的結構衝擊進行判斷:

1)防疫政策的常態化導致服務消費對於疫情反彈的敏感性逐步降低。2021年下半年的多次疫情反彈對於餐飲依然產生一定的負面衝擊,但是衝擊程度相對有限;此外,線下消費在疫情反彈階段依然維穩,進一步印證了這一特徵。本輪疫情目前對於餐飲消費的衝擊難以達到2020年初的程度,但後續需要持續觀察疫情波及範圍,可能與2020年相比新的特徵是衝擊斜率有限但衝擊時長更久;

2)外部供給約束擾動下,本輪疫情可能再度加劇限上、限下消費的分化。限下消費一直是制約消費復甦的關鍵因素,主要由於疫後復甦的K型分化導致中小企業成本端承壓,疫情進一步加劇其經營風險,而在2021下半年保供穩價背景下,即使疫情出現大規模反彈,限下消費依然維穩,反而限上消費受經濟基本面走弱的影響出現下行。但考慮到本輪疫情反彈疊加了外部供給約束,預計限上、限下消費的分化將再度加劇。

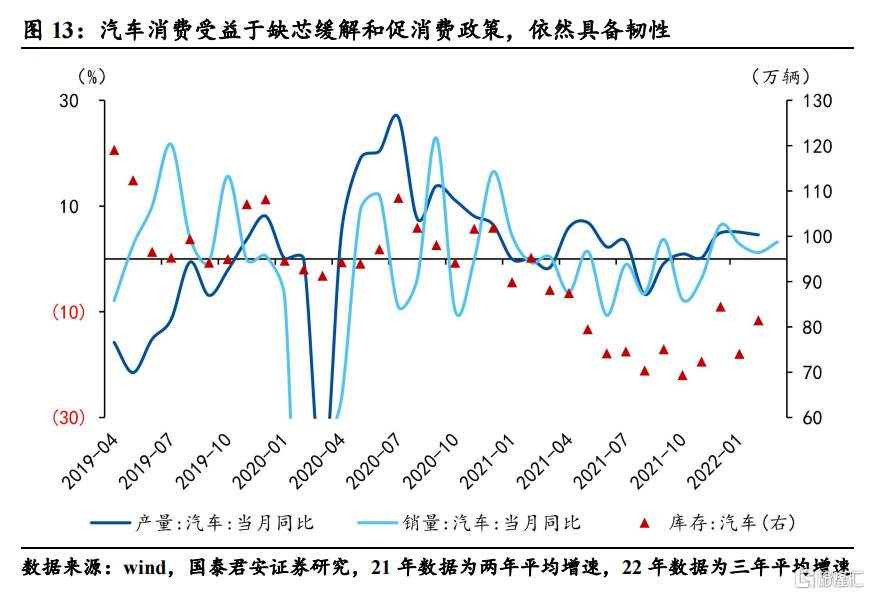

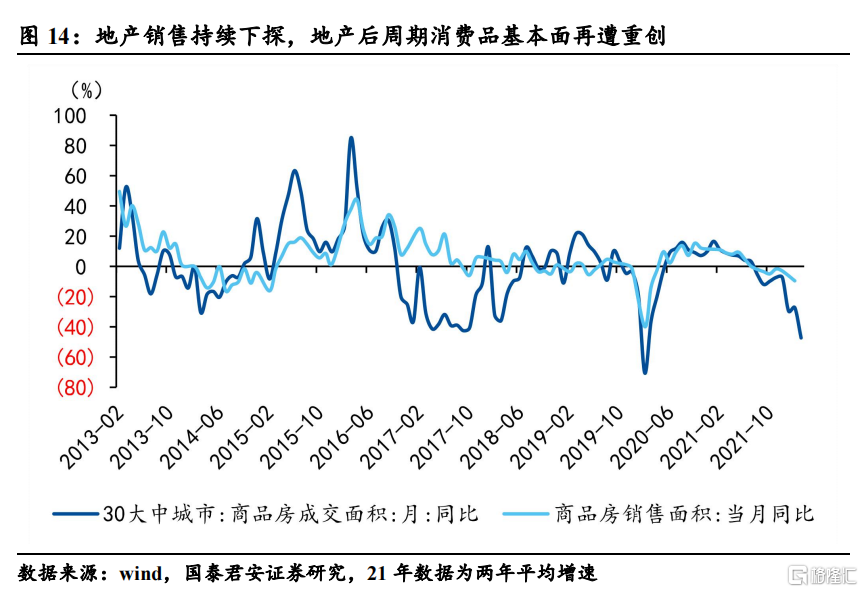

3)地產後週期可能是本輪疫情受損最大的品類,此外服裝、日用品、石油等場景約束類消費品也將大幅受挫,汽車依然具備韌性。覆盤過去幾輪疫情發現:不受場景約束的必選消費受疫情影響較小,如:食品、飲料、煙酒;受場景約束的可選消費受疫情衝擊顯著,如:地產後週期、石油;汽車消費與疫情走勢關聯不大,主要受缺芯邏輯主導。結合高頻數據來看,目前地產銷售依然在下行趨勢中,地產後週期消費的基本面數據可能需要更長的時間才能看到實質性好轉;而汽車受益於缺芯緩解和促消費政策,依然具備韌性。

4. 固定資產投資視角——“逆行者”的唯一可能

固定資產投資活動所要求的人員接觸較少,且地點多遠離城市中心,與消費相比,疫情主要通過沖擊供應鏈拖累固定資產投資,影響相對較小。從當前的形勢來看,尚未出現類似2020年一季度系統性供應鏈斷裂的情況,但若疫情在短期無法得到有效控制,不排除二季度固定資產投資的損失加深。

4.1 預計疫情拖累Q1固定資產投資0.1%-0.4%

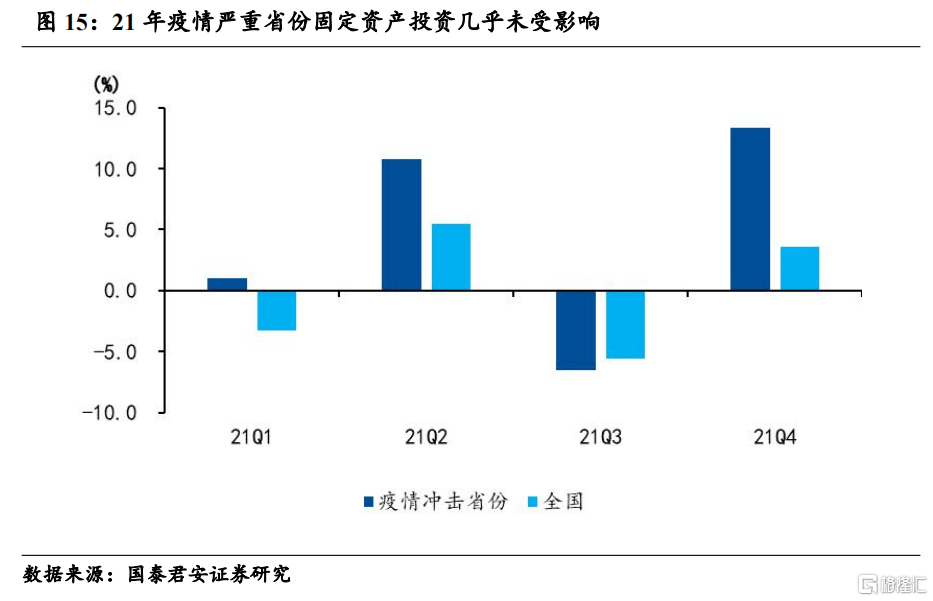

覆盤21年數輪疫情爆發過程,當地固定資產投資幾乎未受影響。自2020年6月北京新發地爆發疫情以來,我國防疫政策愈發靈活和精準,保生產、保供應鏈穩定一直作為與防疫同等重要的目標。我們覆盤2021年江蘇、廣東、陝西等13個省區市疫情爆發過程,發現其當季固定資產投資增速並未明顯低於全國平均。保生產和供應鏈穩定的特點在此輪疫情衝擊中表現也比較明顯例如唐山在本輪疫情下開通130條應急運輸“綠色通道”,保障疫苗、核酸檢測試劑、口罩等疫情防控物資以及煤、電、油、氣、糧食等重點生產生活物資的應急運輸。

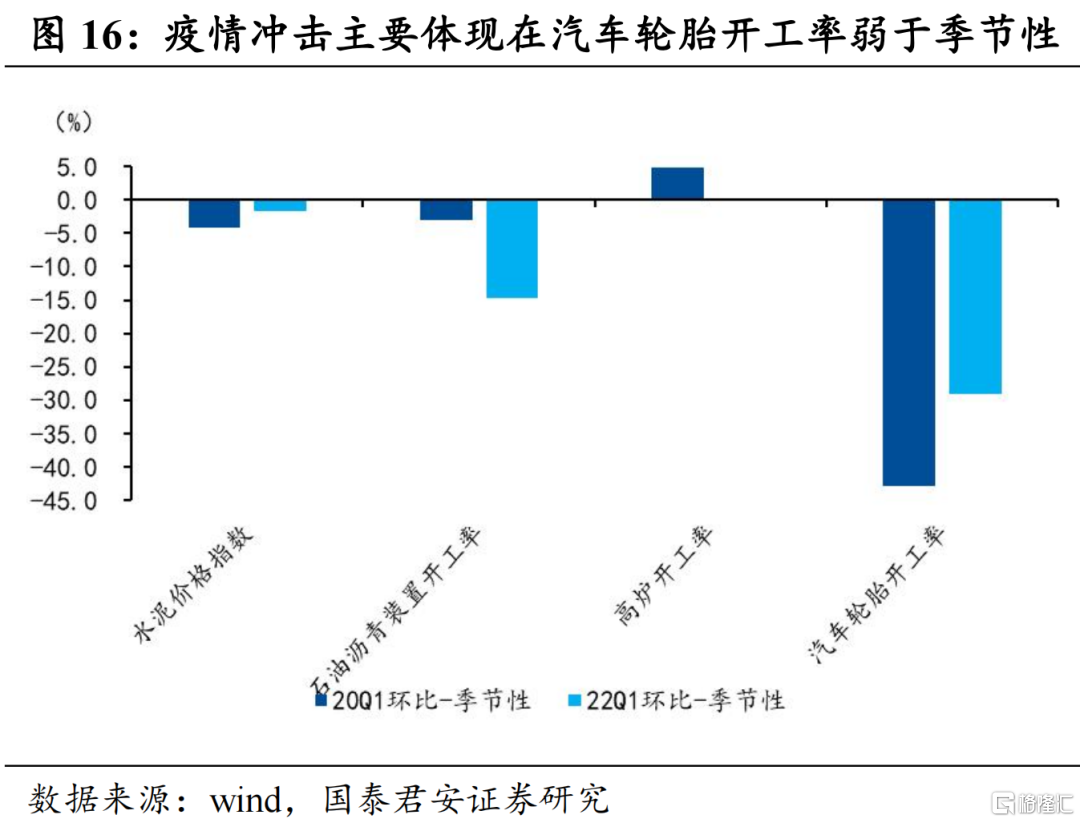

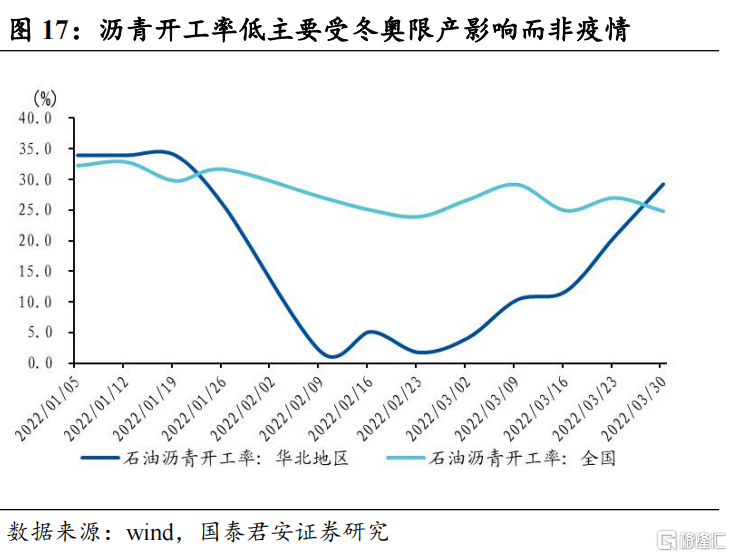

我們將當前部分高頻指標的環比季節性特徵與20年一季度做對比,發現汽車製造業可能是受疫情衝擊較大的行業。22年一季度高頻指標明顯弱於季節性的主要有石油瀝青裝置開工率、高爐開工率和汽車輪胎開工率。其中,石油瀝青裝置開工率和高爐開工率明顯弱於季節性主要受冬奧期間華北地區限產影響,一個證據是冬奧期間華北地區石油瀝青裝置接近停產;而汽車鏈受疫情衝擊加大,全鋼胎汽車輪胎開工率環比接近20年一季度水平。考慮到我國三大汽車生產基地有兩個(吉林、上海)處在此輪疫情風暴中心,我們認為疫情對22Q1汽車製造業的影響將堪比20Q1的程度。

預計疫情拖累Q1製造業投資0.3%-1.3%,拖累固定資產投資0.1%-0.4%。當前汽車輪胎開工率受衝擊程度與20Q1較為接近,我們將20Q1汽車製造業環比作為參照,測算疫情對22Q1製造業投資和固定資產投資的衝擊分別在0.3%-1.3%和0.1%-0.4%。

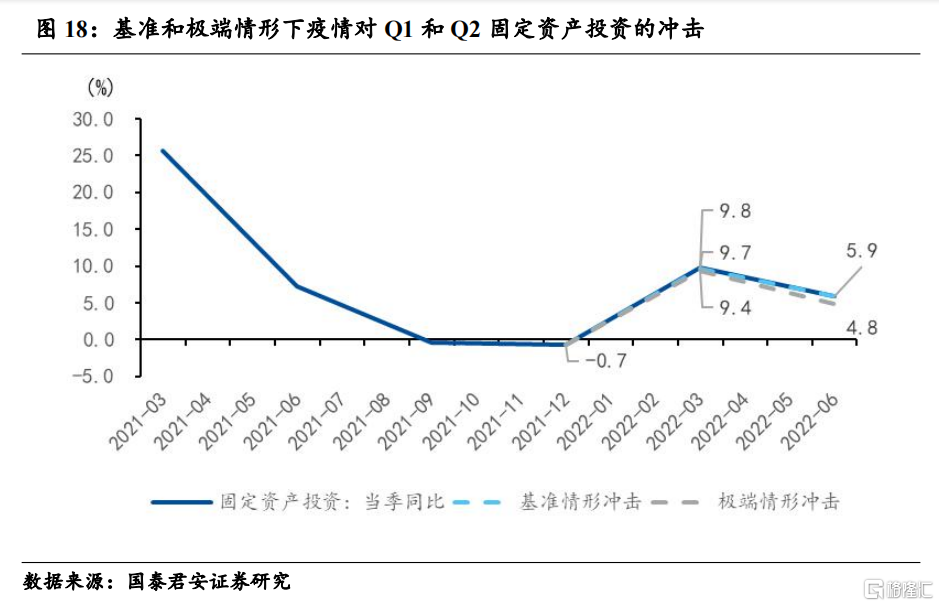

4.2 極端情形下疫情拖累Q2固定資產投資1.1%

若本輪疫情在4月中旬能夠得到控制,則Q2固定資產投資受到的影響相對較小;但目前疫情繼續擴散的風險依舊較高。儘管本輪確診病例主要來自於上海和吉林兩地,但外溢風險持續存在,不排除Q2出現新一輪疫情擴散和管控升級,因此局部供應鏈斷裂和停工停產風險依然較高。

極端情形下預計疫情可能拖累Q2固定資產投資1.1%。以20Q1為參照,綜合考慮“最小代價”、受衝擊省份投資佔比、疫情持續時間等因素,疫情將衝擊Q2固定資產投資1.1%,則預計疫情對Q2固定資產投資的拖累在0-1.1%之間。

5. 穩增長第二波發力升温在即

綜合消費和投資的情況,我們測算疫情對全年GDP衝擊幅度在0.2%~0.7%之間,投資端不僅要靠前發力,還要持續發力,極端情形下基建投資可能獨木難支,二季度穩增長組合拳料將加速落地,包括地產調控加大放鬆、加快留抵退税進度等。

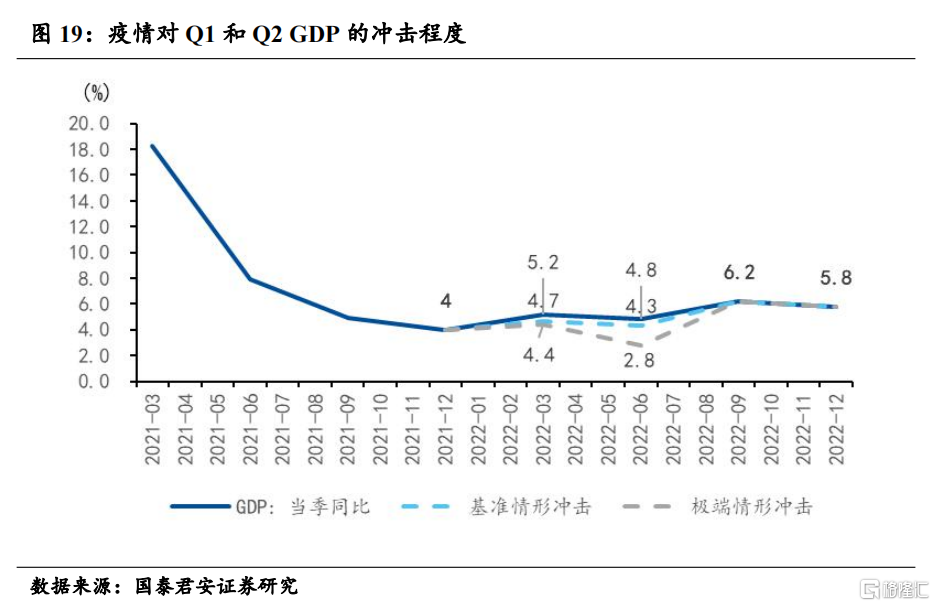

5.1 疫情對GDP的衝擊有多大?

我們從兩個角度評估疫情對GDP的衝擊,一是依據社零和固定資產投資向GDP的轉化係數,加總消費和投資對GDP的衝擊;二是直接對標20Q1GDP的下降幅度,並考慮本輪疫情的特殊性。

綜合消費和投資兩個分項來看,疫情對於一季度GDP影響約0.5~0.8%,二季度GDP影響約0.5~2.0%,拖累全年GDP中樞約0.2~0.7%。從消費來看,Q1衝擊1.1%~1.7%對應GDP的拖累在0.5%~0.7%,Q2衝擊1.3%~2.3對應GDP的拖累在0.5%~0.9%;從投資來看,Q1衝擊0.1%-0.4%對應GDP的拖累在0.1%以內,Q2衝擊0-1.1%對應GDP的拖累在0.3%以內,則疫情對Q1和Q2GDP增速的拖累分別在0.5%-0.8%和0.5%-1.5%,拖累全年GDP增速中樞0.2%-0.7%。

從另一個角度,我們直接對標20Q1疫情對各省GDP增速的衝擊程度,基於疫情在5月中旬結束的得到控制的假設,以及受疫情衝擊省份GDP佔比,測算得出本輪疫情對Q1和Q2GDP的衝擊分別在0.6%~0.8%和0.7%~1.0%,均落在第一種測算方法的區間中。

5.2 投資端發力確定性提升,彈性面臨上修,同時穩定消費基本盤的措施值得期待

疫情衝擊對穩增長政策提出更高要求,政策不僅要靠前發力,還要持續發力,投資端發力確定性再度上升且幅度面臨上修催化:

第一,消費端的損失需要額外全年1.0%~1.5%的固定資產投資來對沖。消費端損失拖累全年GDP增速0.2~0.4個百分點,從歷史經驗來看,即使疫情得到控制,管控放開也難以出現“報復性”消費,將成為永久性損失;從投資向GDP的轉化關係來看,全年需要固定資產投資額外1.0~1.5個百分點的對沖。在地產尚未見底的情況下,想實現投資端的提升並不容易。

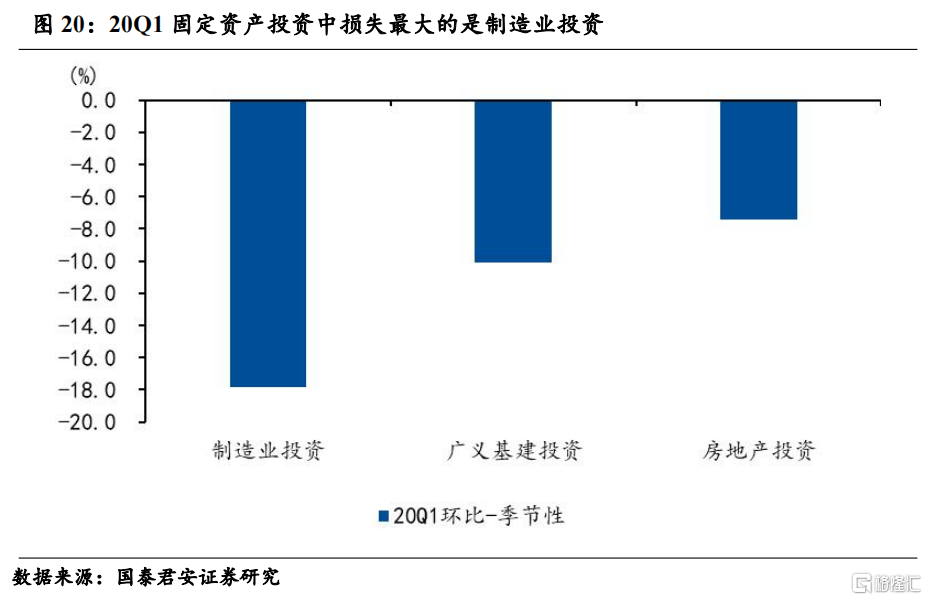

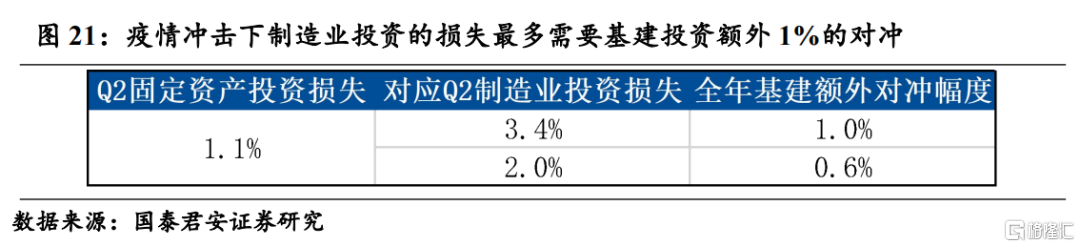

第二,疫情對製造業投資的衝擊需,在當前可能要額外0.6%~1.0%的基建投資來對沖。與房地產和基建投資相比,製造業對供應鏈穩定的要求更高,疫情對製造業的衝擊也將強於房地產和基建,20年一季度固定資產投資受疫情衝擊的損失有約50%來自於製造業。我們假設極端情形下疫情對Q2投資1.1%的衝擊有50%~100%來自於製造業投資,則意味着全年基建投資需要額外提高0.6~1.0個百分點。

若疫情持續衝擊二季度經濟,則基建投資可能會獨木難支,提振製造業和地產投資的政策組合拳需要加速落地。疫情衝擊下,基建投資不僅要對沖消費的損失,還要彌補製造業投資的損失缺口,同時自身也面臨項目停工的風險,在穩增長方面可能獨木難支。未來若疫情持續擴散,提振製造業和地產投資的政策組合拳需要加速落地,包括加快留抵退税進度刺激高技術製造業資本開支,以及地產端調控的加大放鬆。而對於經濟基本盤的消費,我們認為極端情況下,隨着疫情衝擊加大,穩消費的政策熱度會再度回到人們視野之中,消費修復的政策力度加大值得期待,但鑑於投資發力和消費發力速度來看,投資先行依然是首選。