最近看到一組數據:

A股股民年齡分佈,主要集中在30-60歲,佔比超過70%;三十歲以下,僅佔7.75%。

30而立,已經不小,即使是讀大學的都出社會8年了。

很多人到了這個年齡,見識和財富都有不少增長,正是尋找人生財富增長渠道的黃金時期。

然而,沒想到,他們來炒股的比例,竟然如此低。

顯然,這一代年輕人,沒有上一代人愛炒股了。

未來的韭菜,怕是越來越少了。

這跟茅台危機是一個道理。

這一輩青年人,對辣嗓子的白酒並不感興趣,這才有了茅台冰淇淋、醬香茅台各種花式聯名。

有人説,當青年人步入中年,他們會喜歡上白酒的。

説這話的人,自己信嗎?

喜歡就是喜歡,反感就是反感,不可能説過幾年我的品味就突然變了。

即便有那種事,也是極個別現象,代表不了市場趨勢。

一代人有一代人的行為習慣、消費習慣,乃至投資習慣。

01

再不割,沒得割了

這幾年,為什麼越來越少青年人願意炒股了?

無非兩個原因。

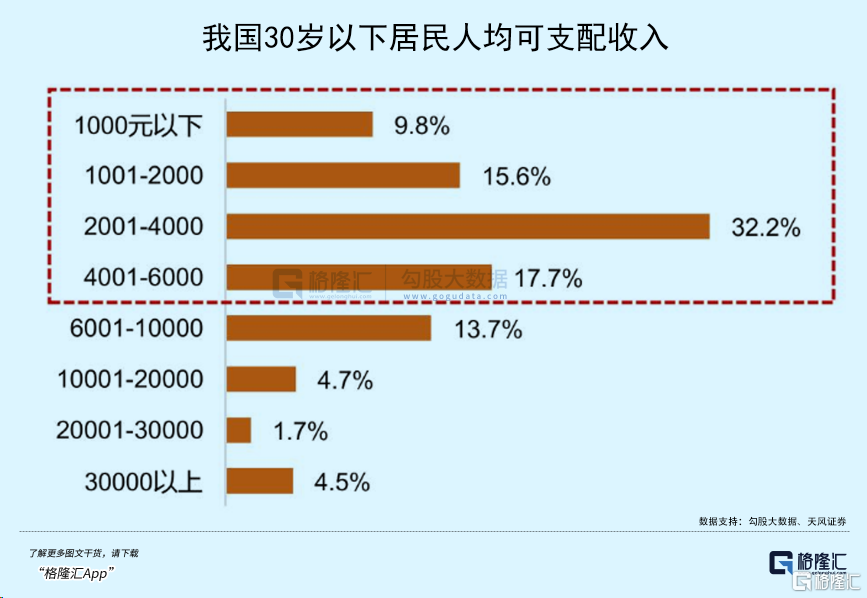

第一是沒有閒錢,或者説,社會上的錢不在年輕人手裏。

舉個例子。

一棵樹在成長過程中,會讓老的樹葉枯萎,不斷的生長出新的樹葉,才能保證正常生存。

如果老樹葉一直吸收營養,新樹葉得不到營養、無法長出,那這顆樹很快就會死亡。

現在的社會就像這棵樹,過早進入老齡化,中老年人得益於之前的時代紅利,已經掌握社會上絕大部分財富。但他們既不創新、也不消費,更傾向於把錢存入銀行,成為死錢。

比如先富起來的那一批人,他們通過房地產大發橫財,推高了後輩的生活成本。

而後成長起來的年輕人,看着遍地黃金,心中只有無奈。

大部分30歲以下的年輕人,想創新、想改變世界,可既沒有資本、也沒有機遇,為了温飽,只好去幹一些根本沒有多大意義的事,耗費生命。

尤其是最近幾年進入社會的,能有個過得去的工作已是不易,很難再奢求更多。

畢竟現在的情況,很多企業都在斷臂求生,沒有業務拓展、也就沒有新的管理崗位。老人們若不讓位,新人們基本沒有向上的機會。

有人將之歸結於新生代眼高手低、一代不如一代等原因。

這種看法十分無知且可笑,人永遠是一代比一代強,難道改開幾十年教育普及是白搞的?

此一時彼一時,這一代與大他們10歲、20歲的那批人,處境是不一樣的。

指望新人們像老人那樣充滿朝氣,目前是不現實的。

於是,躺平文化越來越大範圍流行。

不是大家不愛賺錢,只是給新人的機會越來越少。

據統計,90後人均負債近13萬元。部分人即便有些存款,也受制於房貸、婚育或教育等,其實根本沒有多少可挪作它用。

第二,是看不到炒股的賺錢效應。

有沒有發現,這兩年似乎沒什麼新的“股神”出現了。

因為牛市裏才出股神,而最近幾年都是熊市,市場裏想造神都很困難。

本來疫情前期,全球泡沫資產飆升,賺錢效應明顯,不少人都跟風進入投資市場。

基民人數達到6億,股票開户數突破2億。

那段時期,市場好不容易造了幾個明星基金經理。

結果這幾年全部被打回原形、慘不忍睹,虧光了基民幾百億,黯然落幕了。

這讓初入投資市場的一批年輕人,望而卻步。

動輒超過40%的虧損,很難讓人相信專業人士幹專業事這種鬼話了。

再加上老一輩各種危言聳聽的故事,讓他們對於投資A股的熱情徹底磨滅,更不願意自己親自下場做投資。

減少投資,不投資,有錢就存點,沒錢就拉倒的心態,正越來越多。

不是不愛賺錢了,而是普通人的賺錢方式,和炒股這件事,關聯度越來越小。

最近幾年的環境、前輩們的教誨,給新手們塑造了一種認知:炒股並不是一件能賺錢的事情。

現代人的理念是花錢買快樂,而不是花錢找罪受,股市不碰也罷。

按照這種趨勢下去,未來股民是要斷檔了。

更關鍵的是,年輕人不炒股倒也罷了,若散户主力軍的中年人也不奉陪了,那更加惡劣。

已經有這樣一種現象:老股民不願意增倉A股了。

反正我就虧這麼多錢,到此為止。

大家也不是傻子,美股、日股、印度股市包括大餅哪哪都升得飛起,何必留在家裏乾耗?

如果這個市場能讓我賺到錢,那我這些本金也夠了,反正滾雪球早晚也能賺到錢的。

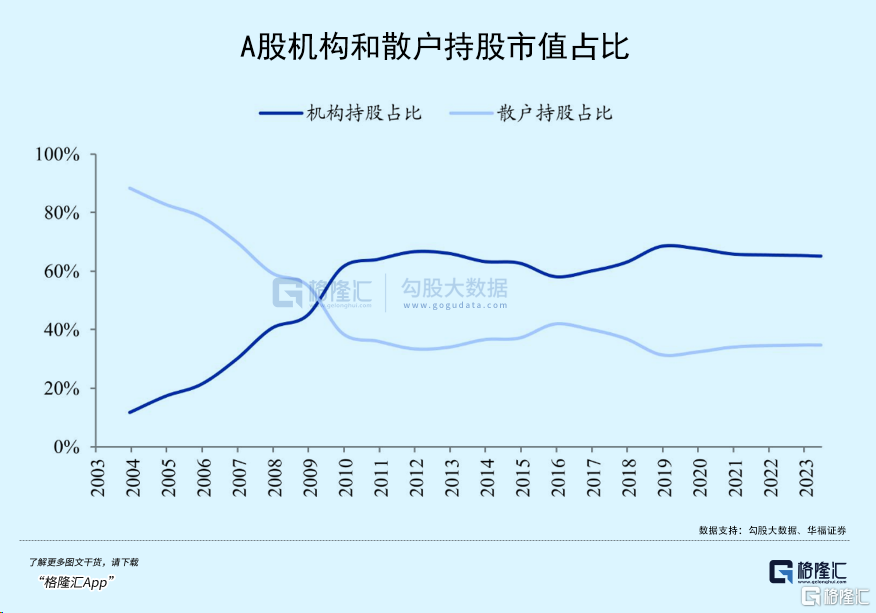

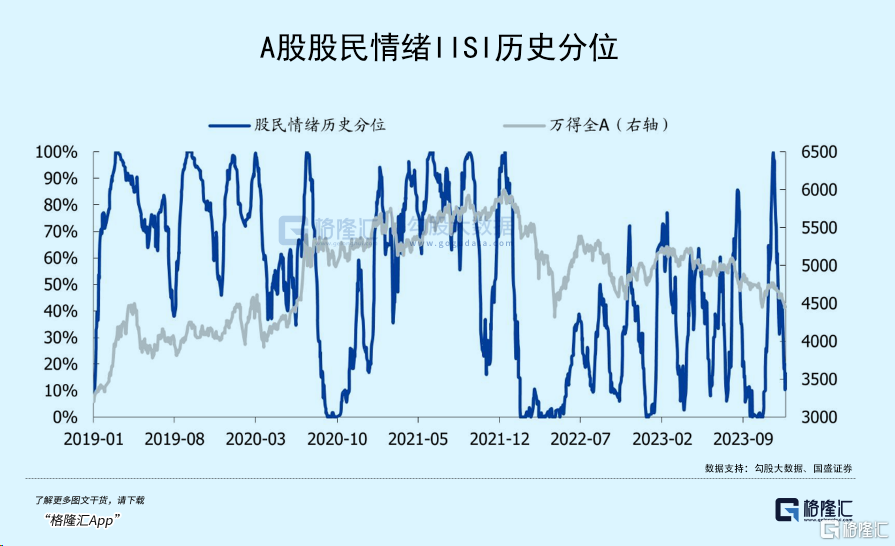

總而言之,這兩年:在市場不斷走熊的趨勢下,A股也正朝着去散户化的方向前進。

比較可笑的是,我們並非註冊制讓市場去散户化,而是市場的演變規律、人心背向,就是在去散户化。

不論是年輕人不炒股,還是老股民不加倉,都直接決定着未來市場裏,韭菜越來越少。

這是商業規律的必然。

只有少部分人,他們還想着怎麼讓韭菜入市,好填補這個市場抽血的天坑。

但這種想法已經不切合實際,就好像這年頭,沒有傻子會去接盤高價樓盤是一個道理。

這可能也能在一定程度上解釋:為什麼這兩年,市場收割韭菜的吃相越來越難看,完全拋棄邏輯和基本面了,越來越離譜。

因為,或許,韭菜越來越少,也越來越難長了。

02

韭菜的覺醒

A股的去散户化是一種必然,不僅僅是因為制度不夠保護散户。

更因為時代、市場以及普通人認知的發展,主要可以歸結於六條:

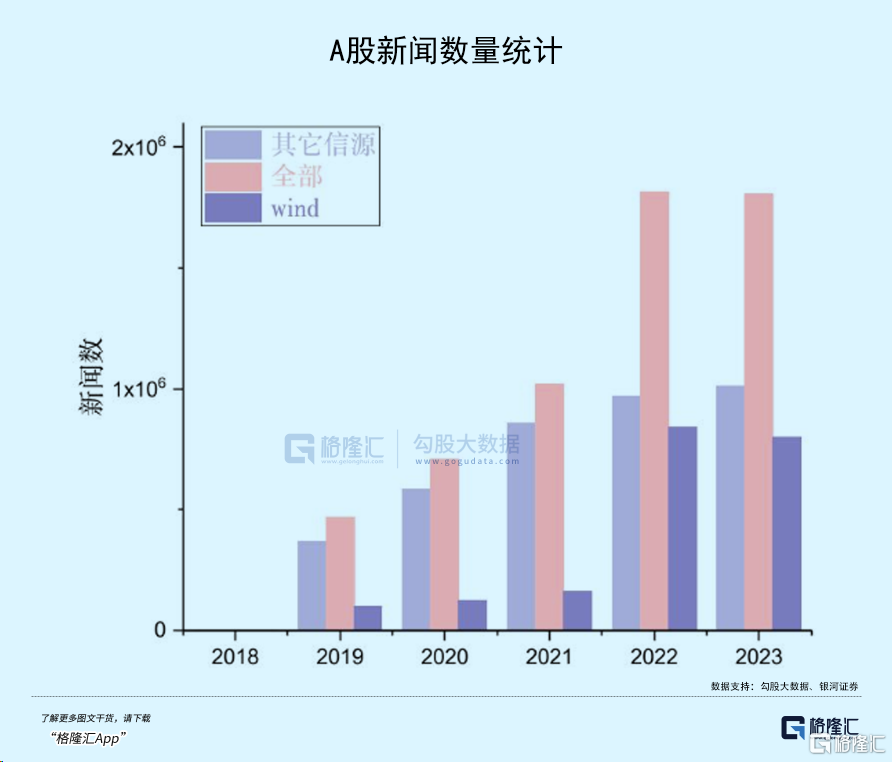

1、互聯網時代的信息透明度。

這裏説的不是內幕交易的信息透明度,而是信息透明度。

比如,有什麼機構惡意的融券賣出某些股票,很快整個市場就沸沸揚揚。

互聯網,讓本來被矇在鼓裏的散户,如今各個都成了偵探和專家。

信息的發酵速度之快,難以想象。

以前散户還守在電視機前看財經新聞,現如今都在直播間裏聽天下大事。

但另一方面,這種效應也加速了市場的韭菜收割速度,公開化信息反而成了割韭菜的利器。

原本暗搓搓的交易,早已變得明目張膽,情緒化收割反而更多了。

2、市場抽血的速度。

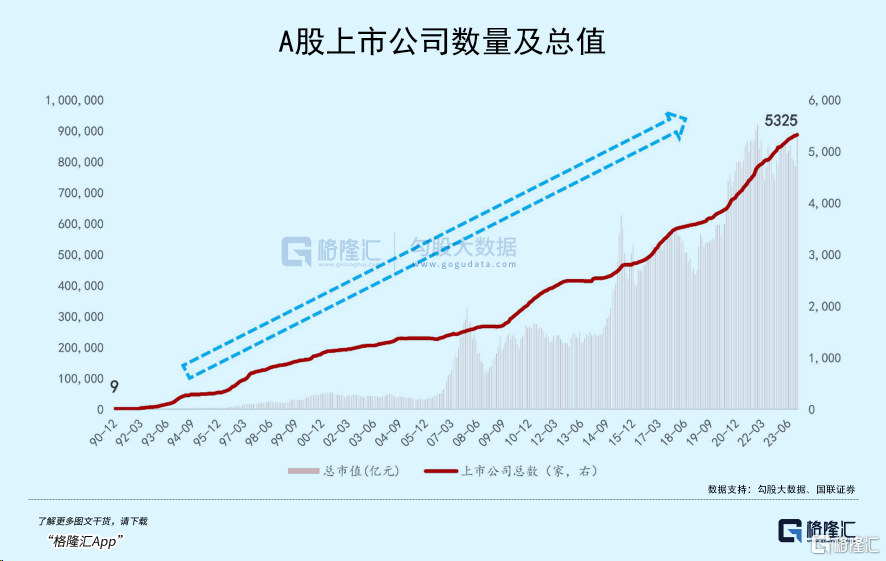

源源不斷的“上新”,一定是去散户化的元兇之一,這個毋庸置疑。

A股上市公司短短几年迅速擴容到5300多家,再加上資金的超募,這種讓市場快速失血的速度聞所未聞。

這等於是把一個又一個上市公司,直接賣給了散户,讓散户去接盤。

大家也不是傻子,上當次數一多總會學精的。

指望一直用着散户的錢去養這個市場,本就是滑天下之大稽。

這樣的市場,散户越來越少也註定是一種必然了。

什麼時候IPO的審核嚴格了,發行速度放緩了,定價合理了,超募情況沒有了,才是真正合理、適合散户生存的市場。

到時候,自然有人會迴歸。

3、專業資金入局後的收割速度。

專業資金這兩年割韭菜的速度,也是非同凡響。

自從量化資金開始大量入場之後,割韭菜的效率明顯比之前要快很多。

一套標準的高拋低吸動作,把原本就情緒化的散户,反反覆覆的收割一遍又一遍,都不帶停的。

當韭菜被割的趴在地上不動了以後,就更加殘忍了,變成單邊下行的市場,再把補倉的韭菜再收割了一遍。

這種速度,在以前的市場,即便是熔斷的時候,都沒有那麼高效和快速。

4、陽奉陰違的交易手法和體系。

不是不想堵漏洞,而是市場陽奉陰違的方式太多了。

退市的股票,可以換個業務,捲土重來再上市。

賣掉公司的老闆,可以換個創業團隊再開一家公司。

做多既然不賺錢,找到辦法做空賺錢。

不分紅不能減持,就想辦法搞員工持股計劃,讓員工持股變相減持。

各式各樣的手法層出不窮,還有引入做市場,尋找接盤俠減持的方式等等。

內幕交易是一回事,這種陽奉陰違的手法,又是另一回事,制度上的一些缺失,被這部分資金髮揮的淋漓盡致。

最終,還是散户買了單。

5、專業機構的非專業管理行為。

散户最相信的是誰?

是券商,是公募,是這些正規的投資機構。

但傷害散户最深的,依舊是這些“專業”的投資機構。

研報出的頭頭是道,邏輯數據詳實清楚,但管理的基金表現卻很難讓人信服,在大市向上還好,大市走雄的話,甚至可能比散户都不如。

時間一長,誰還敢相信他們?

當散户對於市場的主流機構失去信任的時候,自然也就不願意再投入股市了。

這就好像被渣男欺騙很多次之後,就不相信愛情了,是一個道理。

真以為散户這麼傻,被割了一茬又一茬後,還依舊會不斷長出來嗎?

照這樣看,其實最慘的並不是90後、00後,他們很多人畢竟還沒有入市,受傷不深。

中國目前最後一批集中入市的散户,是80後的中年人。

他們吃到了互聯網紅利的尾巴,親歷過自己這代人財富爆發,卻最終受困於階級固化、上有老下有小的壓力,投向股市。

現如今,最受傷的也是他們。

03

尾聲

去散户化是一種市場必然的行為,只不過以上6點因素,導致它提前發生了。

這或許也並非壞事。

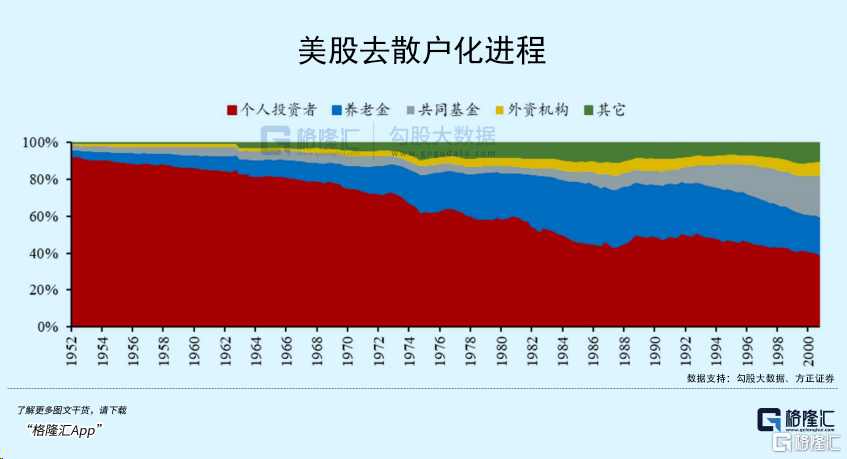

遍觀成熟市場的經驗,其實都是在去散户化後,才正式走向規範化,最終都走出了長牛。

也許真是這樣,只有當市場的投資模式,沒有大肆割韭菜的餘地之後,大資金只有抱團做價值投資,長牛也就成了必然。

當然,和散户沒關係的牛市,可能也沒有什麼值得期待的了。(全文完)