5月,人社部公佈了一份超額完成任務的職業技能提升行動成績單。3年內,人社部共使用資金1000多億元,開展補貼性職業技能培訓8300多萬人次、以工代訓3600多萬人。過去數年,國家對職業教育的重視空前。

而關於職業教育的政策利好仍在升級。

5月以來,新職業教育法落地,標誌着我國現代職業教育體系建設進入法治化階段;財政部、教育部發布的《關於下達2022年現代職業教育質量提升計劃資金預算的通知》......一系列密集政策紅利進一步向職業教育聚集,證明這將是長期的政策導向。

近日,中公教育(002607.SZ)正式上線了“中公優職”泛職業技能提升平台,為大學畢業生等就業創業人羣提供職業技能培訓、職業技能等級評價、求職需求對接等培訓服務。這是繼中公教育成立職教事業部、調整團隊架構後,對職業教育板塊佈局的又一次升級。

萬億市場,如何破局

當前的環境之下,高漲的職業培訓需求,疊加政策東風催化,萬億級的職業教育市場機遇正緩緩拉開序幕。

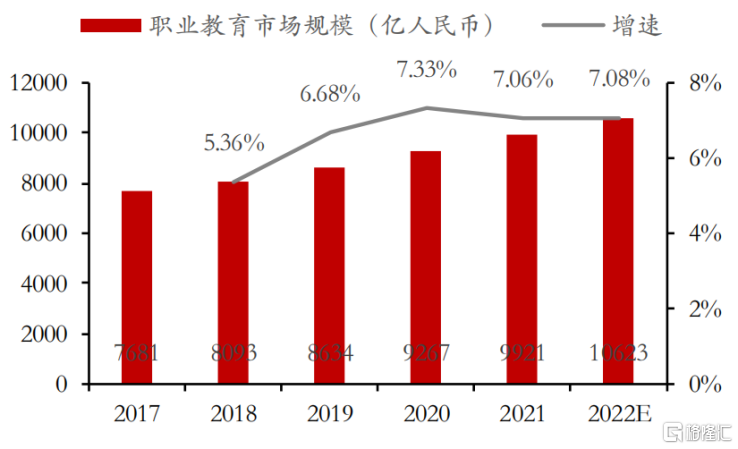

根據教育部及人社部統計,我國職業教育涉及人口高達3.3億,其中包括5000萬具備高中及以上學歷的在校生以及2.8億具備初中以上學歷的新型務工羣體。2022年職業教育市場規模有望首度突破萬億人民幣。

圖:職業教育市場規模及增速

資料來源:教育部,人社部

而好的賽道從來不乏競爭者。衝擊職業教育賽道的玩家已不止傳統的職業教育龍頭。職業教育成為大部分K12教育機構轉型的方向,包括高途、好未來、作業幫等玩家快速湧入。而“傳統”教育機構則以綜合性職業教育提供商中公教育和聚焦於IT培訓的傳智教育為代表。

有不少人認為,“線上”與“線下”之爭,已從K12領域轉移到了職業教育領域。

這並不盡然是事實——教育龍頭們基本都採用了OMO的線上+線下雙軌並行模式,純線上或純線下的模式並不再是主流。比如以面授班為特長的中公教育,2020年的線上培訓人次已接近300萬。

但這個觀點又有合理之處。看似相似的OMO模式只是表象,二者的思維模式和行為路徑完全不同,路徑不同導致克服行業痛點的能力不同。目前,職業教育面臨三個十分明顯的痛點:一、高度分散的市場,導致難以在全國範圍內高效獲客;二、職業教育多細分賽道,運營成本高企;三、職業教育過程往往脱離實踐性。

獲客幾乎是大部分商業模式的第一痛點,職業教育亦如此。非學歷各類教育服務細分賽道眾多,多數賽道集中度較低。而很多細分領域的頭部企業一旦跨賽道或跨區域,在新領域中的影響力會大不如前。

在應對全國範圍內獲客難題時,我們可以看到很多在線龍頭依然是通過付費流量的方式來獲客,也就是“互聯網+教育”,依然難以繞過“燒錢投放”的戰爭。

而以中公教育為代表的傳統職業教育龍頭不同。成功的全國市場戰略,使得中公教育在全國範圍內具有較強的品牌影響力;超過上百萬的培訓人次使其擁有龐大的流量池。它的獲客勢能可以順利地從成熟的公務員序列、事業單位序列以及教師序列三大序列,切換至職業教育領域。

關於第二個痛點,筆者認為教育是人力密集型產業,影響運營成本問題的本質是教學資源複用的效率。標準化教研體系、優秀的教師資源,才能打通各大考試門類教學,享受到巨大的規模效應。第三個問題,教育過程中普遍與實操性脱節。傳統的知識性培訓模式的效果並不理想,具備廣泛分佈的線下實訓網點成為關鍵。

很湊巧,這兩點都處於中公教育的“舒適區”。中公教育打造集羣化標準研發體系,擁有超2000人的規模化研發團隊以及全職師資團隊;另外中公教育以全國內最優秀的教育品質把控能力、垂直一體化管理能力而著稱——可以説這是市場共識。

從先天基因來説,中公教育擁有比較顯著的職業教育優勢。

但對於諸如“有人一生都到不了羅馬,而中公出生已在職業教育的羅馬”此類的觀點,筆者並不十分認同。

中公教育的優勢的確十分強勁。但值得注意的是,整個職業教育行業仍在發展的初級階段。未來,行業中是否有能夠匹敵中公教育的存在?中公教育發展路徑的成效如何?這些問題,仍有待觀望。

業務的升維與重構

據瞭解,“中公優職”平台提供職場素養、副業兼職、新職業技能、專業技術等五大類職業技能培訓服務,匹配學業、職業、個人與家庭成長等教學場景。

“中公優職”的推出並非是相關業務從零開始,其在綜合序列板塊中培育已久。隨着資源的持續投入和前期儲備人才的成熟,“中公優職”作為泛職業技能提升平台正式獨立出來。

此前,中公持續對新業務注入密集的資源,尤其是在醫療、IT等重點門類上進行前瞻性戰略投入,新業務所在的綜合序列板塊佔營收比重也在逐步提升。2021年綜合序列實現營收16.70億元,營收佔比從2020年同期的15.90%增長至24.16%——這説明職業教育業務的價值已經很難被忽視。

而剛獨立出來的“中公優職”,代表了最有潛力的業務之一。

首先,“中公優職”定位於泛職業技能提升平台,精準地服務於18歲-45歲的大學畢業生和各類職業專才等知識型就業人羣。18-45歲區間內人口基數眾多,且需求較為“剛性”,並具備一定的支付能力。當學員懷揣擁有入行資格的想法時,面對高昂的機會成本,他們常常會進行報班。

當前,很多教育平台的課程讓人眼花繚亂,上至興趣愛好培訓,下至母嬰課程都有,定位並不十分明確。“中公優職”則顯得非常“樸實”。其一切泛職業技能培訓都以成果為導向,指向於求職就業、能力培訓兩大目的。比如“中公優職”的寵物美容師、攝影、配音等多類體系化在線課程的定位與其他平台有所不同,而是以直接應用為導向,主要針對國家倡導“靈活就業”背景下的高素質職業技能人才培訓需求。

其次,據中公相關人士透露,“中公優職”選擇開設緊貼就業市場、且能夠獲得官方認定的課程。事實上,各個地區的人社部都會鼓勵培養社會、產業以及企業急需的技能人才。勞動者參加這些職業工種的相關培訓,取得證書後還可獲政府補貼。

筆者認為,在此基礎上,中公教育聚焦於戰略性新興產業,加快數字型技能人才培養,設置了大數據工程技術人員、電子商務師、雲計算工程技術等課程,為國家數字建設發展提供更多的人才。另外,針對我國經濟增長動能從初級製造業逐步切換到先進製造業的背景,中公教育開設了BIM工程師、智能製造等課程。

此外,中公教育還關注到,隨人口老齡化、慢性病發病率提升和居民醫療健康意識增強,服務產業的需求快速發展,人才供應上呈現較大缺口,因此“中公優職”平台推出中醫康復調理師、護士執業資格、母嬰保健技術服務人員技能等培訓課程。與社會需求共振,將使得業務具備良好循環,併成為中公教育在TO C端成功的基礎因素。

而毫無疑問地,“中公優職”平台在成功上線之後,有望快速加強在TO C的佈局,並帶來新的增長極。“中公優職”不但能提升整體收入增速、優化收入結構,還能提升造血能力和現金流——優職的課程不存在協議班的模式,完完全全是現金牛業務。

值得注意的是,中公教育不僅有望進入成長速度與盈利水平的增長新階段,更是迎來了關鍵的業務結構調整以及核心成長模式的重構。

職業教育是中公近年的重要發展方向之一。去年,中公教育成立職教事業部,整體服務於政府、企業、高校“三端”需求建設,着力從生態資源整合、智慧服務、產教融合、平台科研、教育服務“五位一體”的維度發力。

在此背景之下,中公教育新的組織架構以及產品架構應運而生。年初,中公教育成立了全資子公司中公鹿鳴,負責獨立運營職業教育相關培訓業務。近期,中公教育進一步在內部高效整合各職業教育的項目資源,上線泛職業提升平台“中公優職”與企業培訓平台“企易學堂”,通過線上及線下渠道服務於B端用户(學校、企業等)和C端用户(學生、求職人羣等)。

至此,TO B與TO C並重的戰略升級思路基本確定,有利於中公有選擇性地進行資源聚焦與投入。可以預見,未來中公教育在職業教育領域的實力將繼續得到深化。

疫情帶來中國經濟的加速轉型,職業教育承載了歷史性的使命,萬億級市場的序幕正在開啟。

如何緊緊抓住新階段的新機會?中公教育給出了自己的答案。