本文來自格隆匯專欄:廣發策略戴康,作者:曹柳龍 戴康

報吿摘要

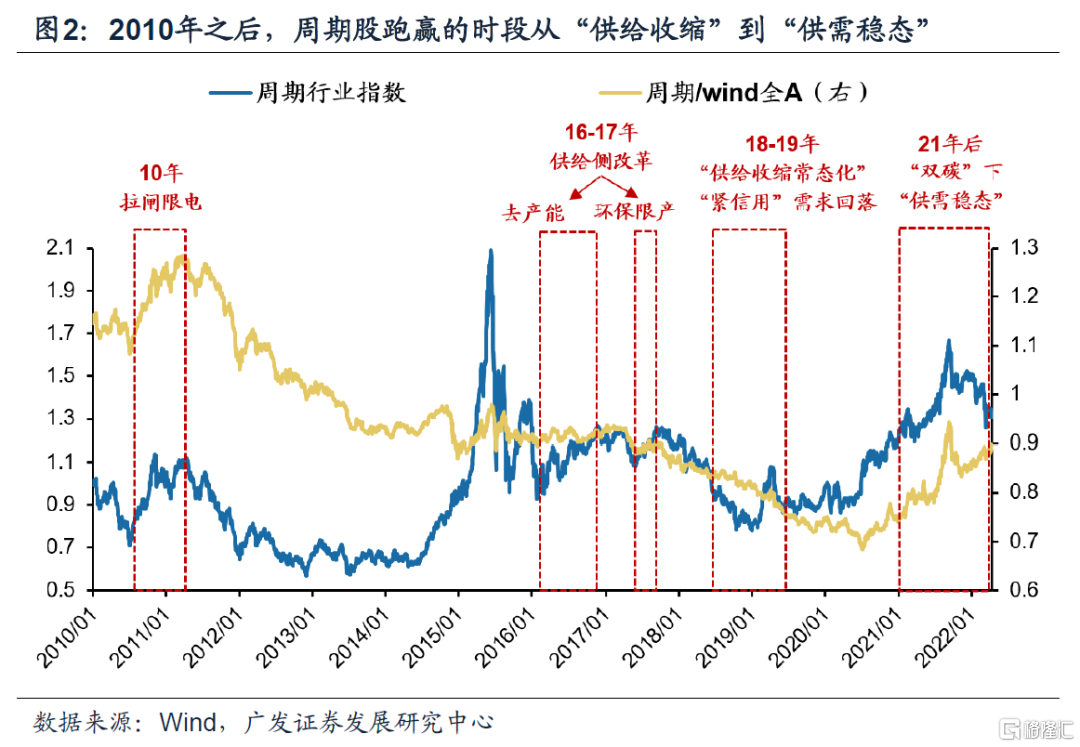

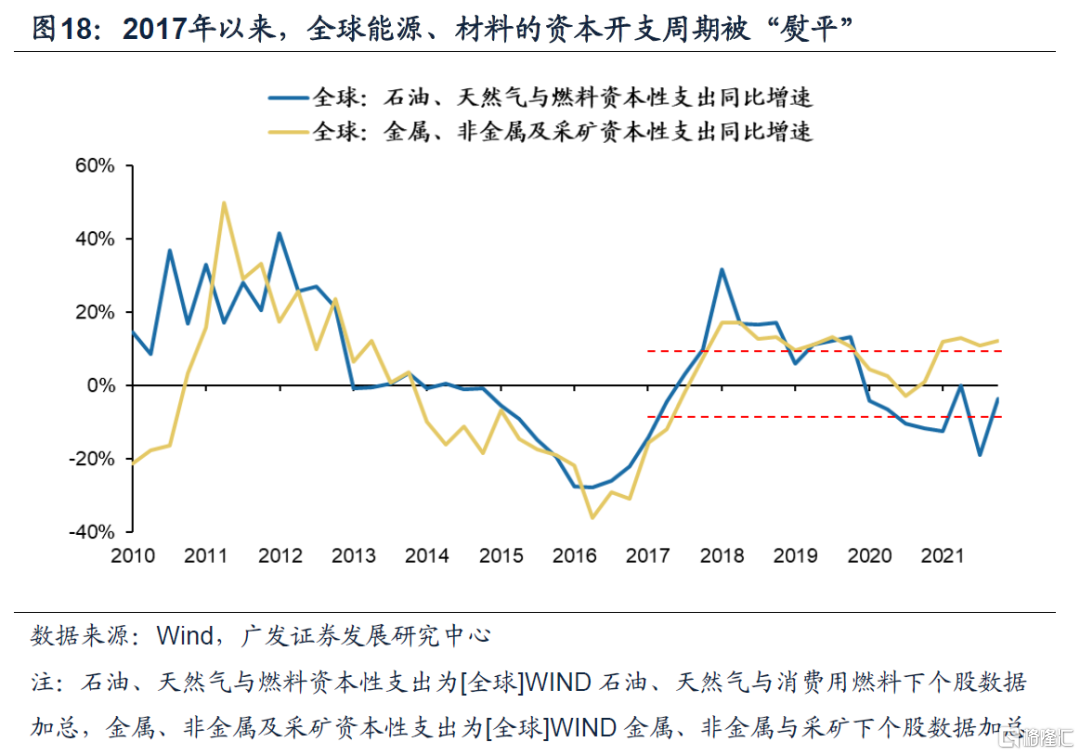

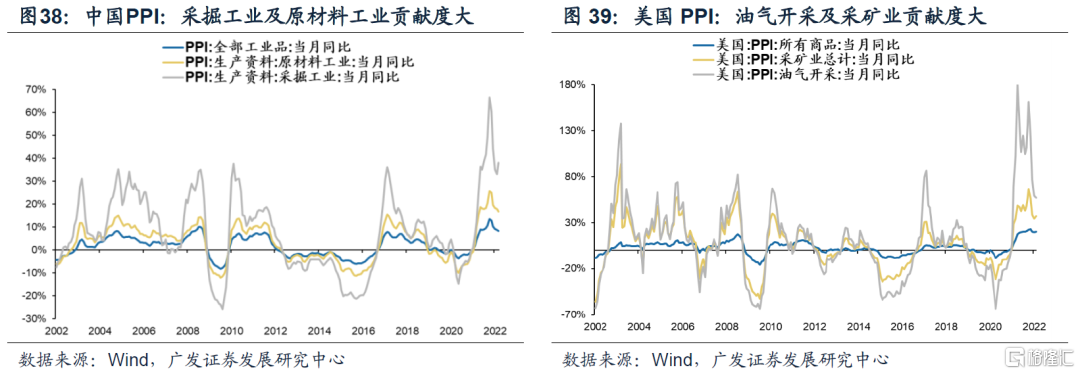

● 資源/材料行業:從“供給約束”到“供需穩態”。2010年以前週期股由“需求擴張”驅動,2010年以來週期股由“供給約束”驅動。21年以來的“雙碳”增加資源/材料需求(新能源鏈本身會消耗傳統能源/材料),並約束其供給(對傳統能源投資的“擠出效應”),資源/材料行業將迎來“供需穩態”。當前,部分投資者擔心大宗品需求邊際回落,但我們認為:海外經濟有韌勁,國內疫後修復和“穩增長”將支持大宗需求。

●需求擴張:新能源鏈將增加傳統能源/材料行業的需求。2021年以來的“雙碳”政策打開了中國新能源鏈的產業空間,中國新能源鏈的規模快速擴張,而新能源鏈的生產和使用都會消耗傳統能源/材料。我們測算:(1)22年新能源鏈的生產和使用將消耗超過7000萬噸煤炭;(2)中國GDP增速回落1pct將減少煤炭需求約2500萬噸。即便極端假設22年GPD增速下行約3pct,新能源鏈也能對煤炭的需求形成有效支撐。

● 供給約束:全球/中國資源/材料行業供給約束加劇。新能源鏈的投資已經對全球傳統能源/材料形成“擠出效應”,而中國18年以來的“供給約束常態化”政策進一步加劇供給約束:近幾年全球/中國的資源/材料行業的資本開支週期基本被“熨平”。“雙碳”政策也在約束資源/材料行業供給,能源/材料的產能利用率高位,“保供穩價”政策力有不逮。同時,資源/材料行業庫存持續低位,也加劇了供給壓力。

● 供需穩態:“逆全球化”加速資源/材料供需穩態。俄烏雙方都是全球能源/材料的重要出口國,俄烏衝突加速“逆全球化”並進一步加劇全球資源/材料的供給約束。“逆全球化”也將加速相關國家(尤其是中國)“能源安全”的戰略佈局,新能源鏈的投資加碼將提升傳統能源/材料需求。同時,“逆全球化”也會加劇滯脹壓力,帶來資源/材料的價格和盈利能力持續“高位穩態”。

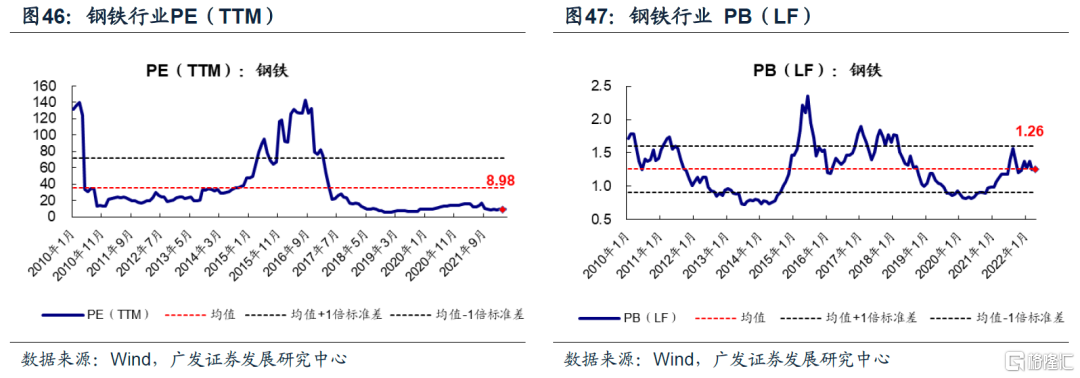

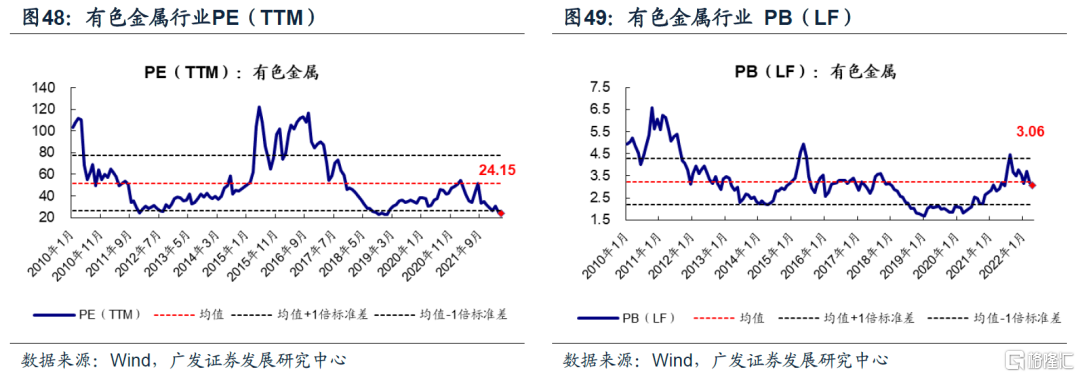

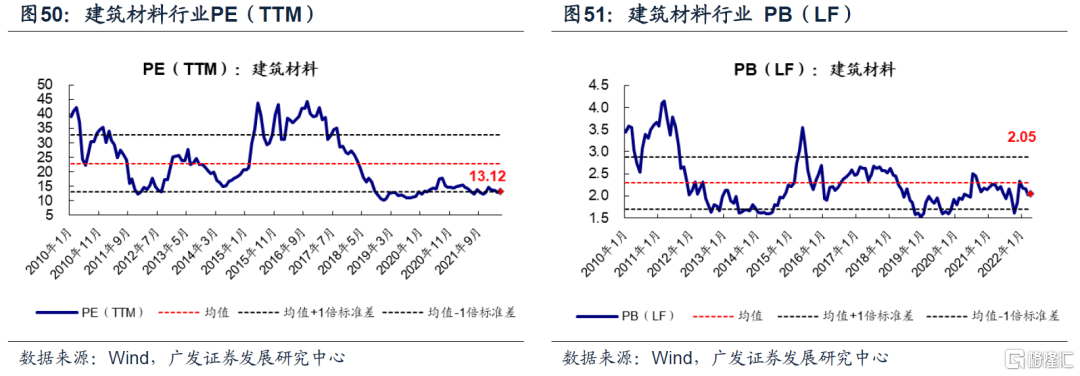

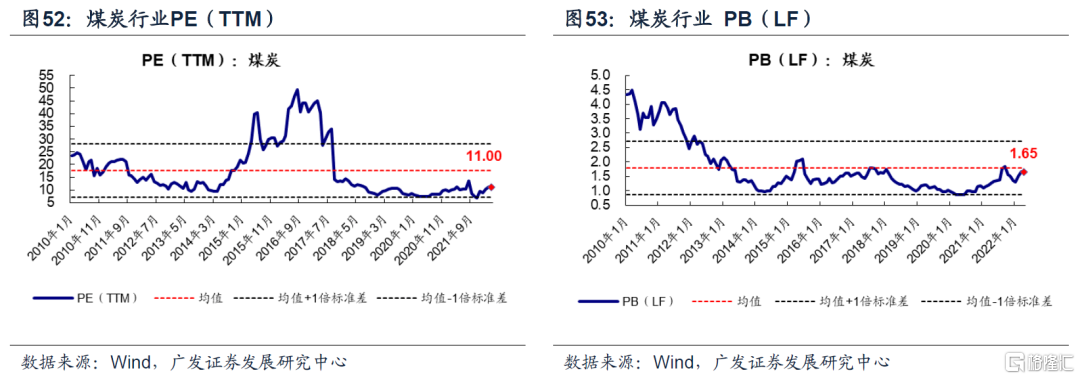

● 估值重塑:資源/材料行業從PB估值轉向PE估值,低PE將向上重塑。對標海外,中國資源/材料龍頭明顯低估,估值上修空間較大。2010年以來“供給收縮”驅動的資源/材料按照PB估值(均值附近),2021年“雙碳”供需穩態帶來盈利高位韌勁,資源/材料行業將切換向PE估值(均值-1倍標準差)。並且,資源/材料行業估值也將從“買在PE高點”(盈利大起大落)轉向“買在PE低點”(盈利高位韌勁)。

● 行業配置:“供需缺口”延續+“低碳轉型”方向。“雙碳”新能源鏈將強化資源/材料“供需穩態”,並實現“低PE估值”向上重塑—(1)短期聚焦:俄烏衝突加劇全球供給約束,“供需缺口”潛在延續擴張的煤炭/有色/化工。(2)中期關注:碳中和“後破”的國企傳統週期“低碳轉型”方向的綠色建築/煤化工/再生鋁。

●核心假設風險。疫情反覆,經濟不及預期,流動性收緊,中美關係不確定。

引言

繼續推薦“供需缺口”延續+“低碳轉型”方向

我們從2.27《如何看俄烏局勢對A股的影響?》以來持續強調:俄烏衝突約束全球供給,資源/材料行業“供需缺口”有望延續。同時,我們在3.20春季策略展望《“逆全球化”下的慎思篤行》中進一步明確:俄烏衝突約束資源/材料行業供給,而新能源鏈的投資和使用則結構性支撐資源/材料行業的需求。

近期市場對於經濟將更快進入衰退的悲觀預期導致大宗品價格顯著回調,但我們認為全球經濟需求在22年仍有韌勁。4月19日,IMF發佈最新經濟預測將2022年全球經濟增速預期從4.4%下調至3.6%,將2023年增速預期從3.8%降至3.6%,IMF下修經濟預期、疊加鮑威爾更加鷹派的發言、以及國內疫情形勢等因素引發市場對經濟更快陷入衰退的擔憂,導致大宗商品價格有所回調。但是,我們認為全球經濟需求在22年有韌勁,疫情後復甦的動能仍是支撐:1)美國庫存週期支撐22年全年美國經濟仍將具有韌勁,儘管經濟增速回落,但仍高於歷史均值水平;2)隨着國內疫情形勢好轉,穩增長政策基調下,經濟底部回暖可期。

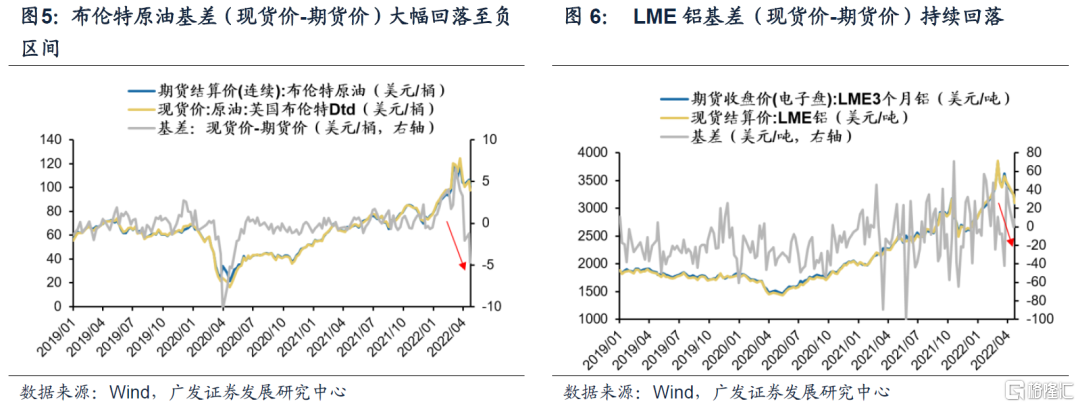

此外,近期主要大宗品的基差(現貨價-期貨價)明顯回落,市場對於遠期價格上漲信心十足。近期主要大宗品(原油/鋁)現貨與期貨價格同時回調,但基差(現貨價-期貨價)顯著下行,布倫特原油的基差已進入至負區間,顯示市場對於遠期價格上漲有較強的樂觀預期。22年經濟延續週期性韌勁,疊加“能源安全”/“雙碳”推進帶來的增量能源/材料需求,上游大宗品需求將進一步擴張,支撐價格中樞維持高位、資源/材料企業盈利持續高增。

繼續推薦“供需缺口”延續+“低碳轉型”方向。“雙碳”新能源鏈將強化資源/材料“供需穩態”,並實現“低PE估值”向上重塑—(1)短期聚焦:俄烏衝突加劇全球供給約束,“供需缺口”潛在延續擴張的煤炭/有色/化工。(2)中期關注:碳中和“後破”的國企傳統週期“低碳轉型”方向的綠色建築/煤化工/再生鋁。

1資源/材料行業:

從“供給約束”到“供需穩態”

1.1 上游週期行情的驅動力變遷:需求擴張 → 供給收縮 → 供需穩態

上游週期股行情在2010年之前主要由需求擴張驅動,2010年以後主要由供給收縮驅動。(1)2010年前,週期股的上漲/跑贏階段與“需求擴張”明顯相關——從03-04年“五朵金花”,到06-07年“煤飛色舞”,再到08-09年“四萬億”刺激經濟。(2)2010年後,週期股的跑贏階段與“供給收縮”更相關——10年拉閘限電約束供給,16-17年供給側改革下去產能和環保限產,供給收縮支撐週期股維持強勢;但18年後即便“供給收縮常態化”政策約束,也無法對抗“緊信用”下需求回落對週期股的壓制。

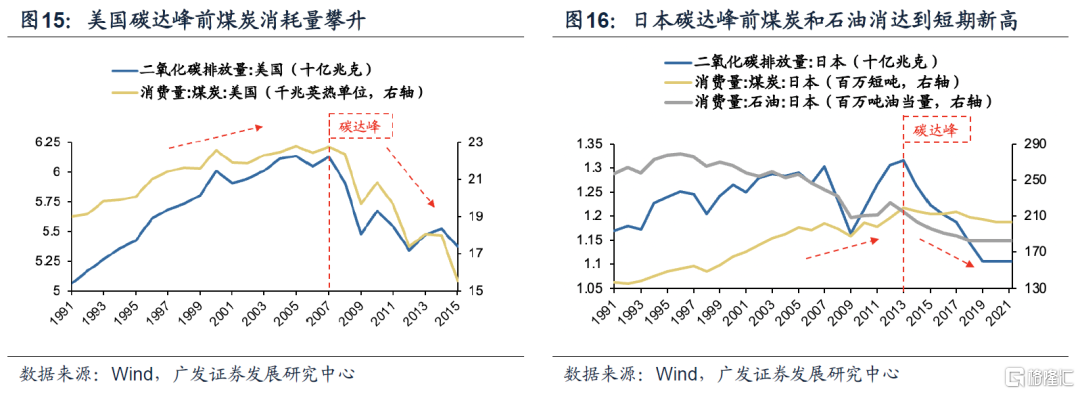

我們判斷:2021年“雙碳”政策之後,上游週期股將迎來“供需穩態”,即便宏觀經濟總需求回落,上游週期股的盈利能力也將中期維持高位韌勁——(1)從需求端來看,“雙碳”創造出對傳統資源/材料的龐大需求:美國和日本能源轉型的經驗顯示,在“碳達峯”之前,煤炭/石油等資源品的消耗量持續增加,因為新能源產業鏈的生產需要持續消耗傳統能源/材料。(2)從供給端來看:全球新能源轉型也對傳統能源投資形成了一定的“擠出效應”:當前全球傳統能源的資本開支週期基本被“熨平”;同時,“供給收縮常態化”政策約束下,中國的資源/材料行業的資本開支週期也被“熨平”。

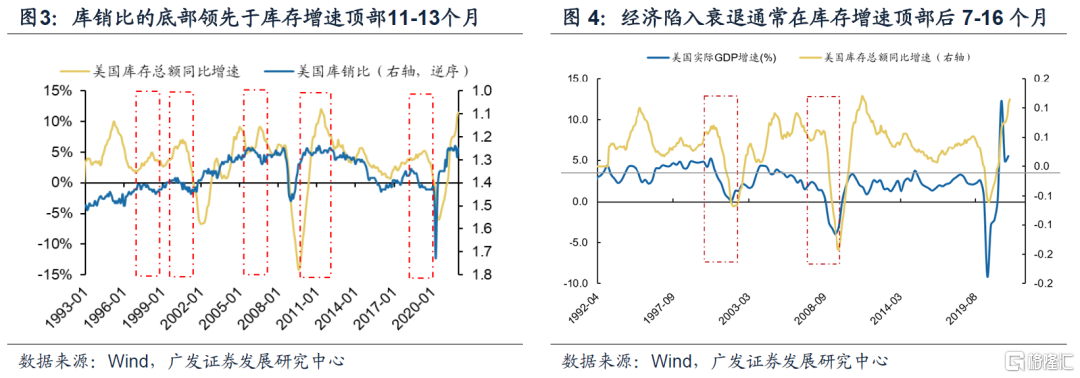

1.2 海外:22年海外經濟仍有韌勁,大宗品價格中樞有望維持高位

近期市場對於經濟將更快進入衰退的悲觀預期導致大宗品價格顯著回調,但我們認為海外經濟在23年前仍有韌勁。4月19日,IMF發佈最新經濟預測將2022年全球經濟增速預期從4.4%下調至3.6%,將2023年增速預期從3.8%降至3.6%,IMF下修經濟預期引發市場對經濟更快陷入衰退的擔憂,導致大宗商品價格有所回調。但是,我們認為海外經濟在23年前仍有韌勁,增速高於歷史均值,疫情後復甦的動能仍在。歷史上美國經濟陷入衰退通常出現在美國庫存增速達到頂部後的7-16個月,而美國庫銷比的底部通常領先於庫存增速頂部11-13個月。從本輪經濟週期來看,21年4月美國庫銷比已觸底,預示着此輪美國庫存增速的頂部或將於2022年中出現,也就預示着美國經濟最早有可能在23年陷入衰退,故22年全年美國經濟仍將具有韌勁。

我們判斷近期大宗品價格只是階段性回調,“需求擴張”+“供給約束”下的“供需穩態”將中長期支撐大宗品價格中樞維持高位。(1)部分投資者對於經濟的悲觀預期,僅導致大宗品價格短期承壓而趨勢調整。 4月以來,海外主要能源(原油)和資源品(鋁等)的價格下跌幅度較大,主要由於美聯儲加息縮表進程超預期,流動性的快速收緊疊加地緣衝突和疫情反覆,使得市場出現海外經濟或將提前進入衰退的擔憂,而對於大宗品的需求或將大幅減少。但我們認為,海外經濟具有周期性韌勁,最早於23年才進入衰退,悲觀預期下大宗品價格大概率是階段性調整。(2)主要大宗品的基差(現貨價-期貨價)明顯回落,市場對於遠期價格上漲信心十足。近期主要大宗品(原油/鋁)現貨與期貨價格同時回調,但基差(現貨價-期貨價)顯著下行,布倫特原油的基差已進入至負區間,顯示市場對於遠期價格上漲有較強的樂觀預期。22年海外經濟延續週期性韌勁,疊加“能源安全”/“雙碳”推進帶來的增量能源/材料需求,上游大宗品需求將進一步擴張,支撐價格中樞維持高位、資源/材料企業盈利持續高增。

1.3 國內:疫後修復預期/“穩增長”政策也將支撐上游週期行業的需求中期韌勁

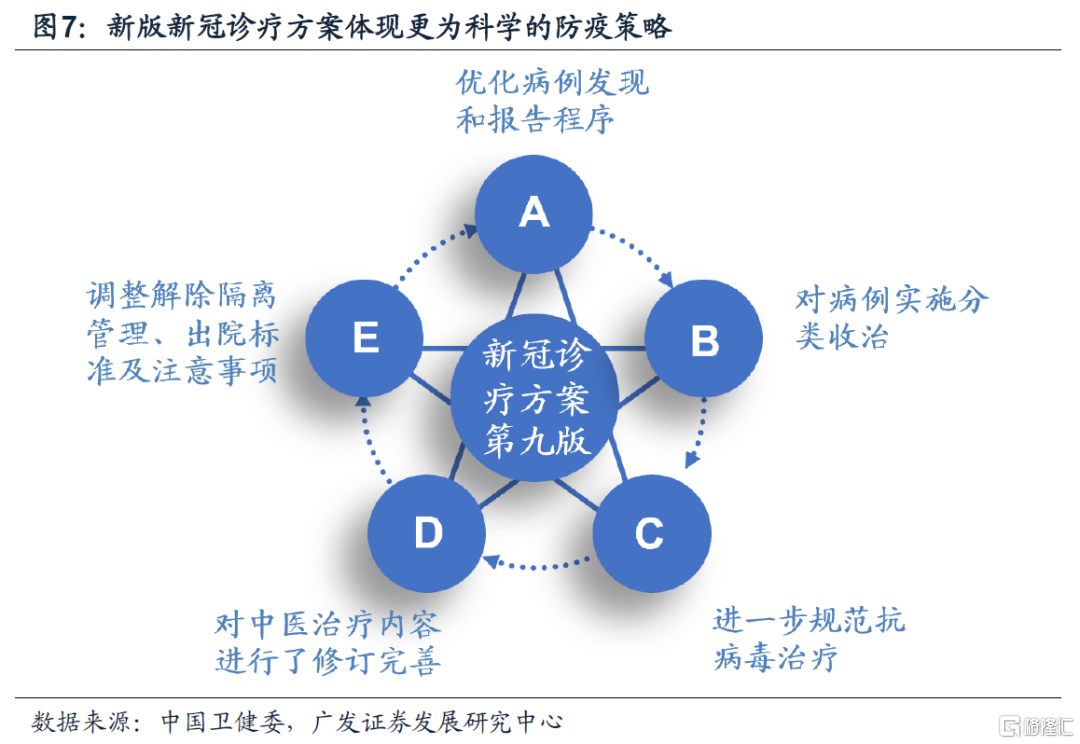

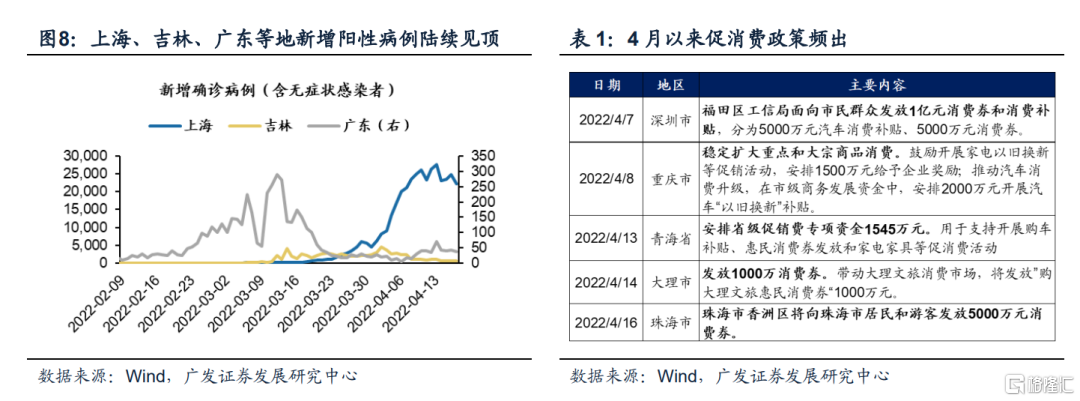

隨着防疫政策的科學化,未來防疫半徑有望逐步縮小,消費復甦的確定性進一步抬升。22年3月14日,國家衞健委發佈《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第九版)》,提出了更為科學的防疫策略,如優化病例發現和報吿程序、對病例實施分類收治、降低出院標準及後續隔離要求等。4月,上海提出了封控區、管控區、防範區“三區劃分”差異化防控的新措施。科學研判和因地制宜相結合,最大程度降低防控措施對居民生活的影響。在更科學的防疫指導下,“穩增長”與“動態清零”之間將更易找到相對均衡,消費預期將逐步回暖。

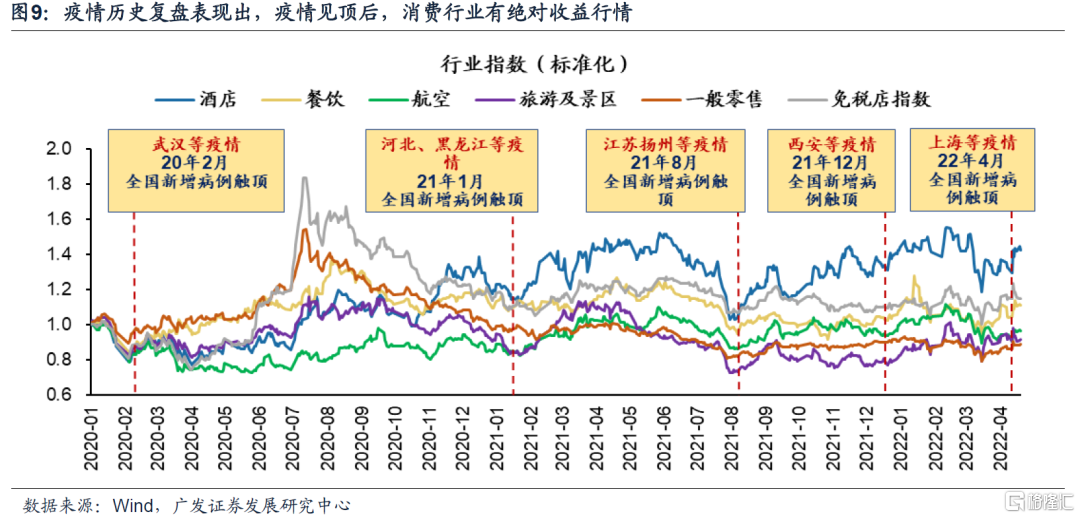

22年4月13日以來,全國、上海新增病例開始見頂回落,市場對消費復甦的預期有所抬升。(1)從市場表現來看,每輪疫情得到控制之後,服務業及消費類均會迎來“疫後修復”良機。通過對20年以來四輪疫情爆發進行進行復盤可以發現,在新增陽性病例達峯值後,隨着疫情的好轉,疫情受損鏈(酒店、餐飲、免税、旅遊及景區、航空、一般零售等)均會迎來階段性的行情。本輪上海、廣東等地目前已初現拐點,上海4月25日陽性感染者環比下降13%,“疫後修復”階段曙光已現。(2)全國各地陸續推出促消費政策,進一步拉動消費邊際改善。以深圳為例,福田區發佈《深圳市福田穩企惠民紓困“十條”政策》向市民羣眾發放1億元的消費券和消費補貼“大禮包”,包括5000萬元汽車消費補貼以及5000萬元消費券。雖然疫情反覆擾動政策落地效果,但疫後其拉動作用或將逐步凸顯。

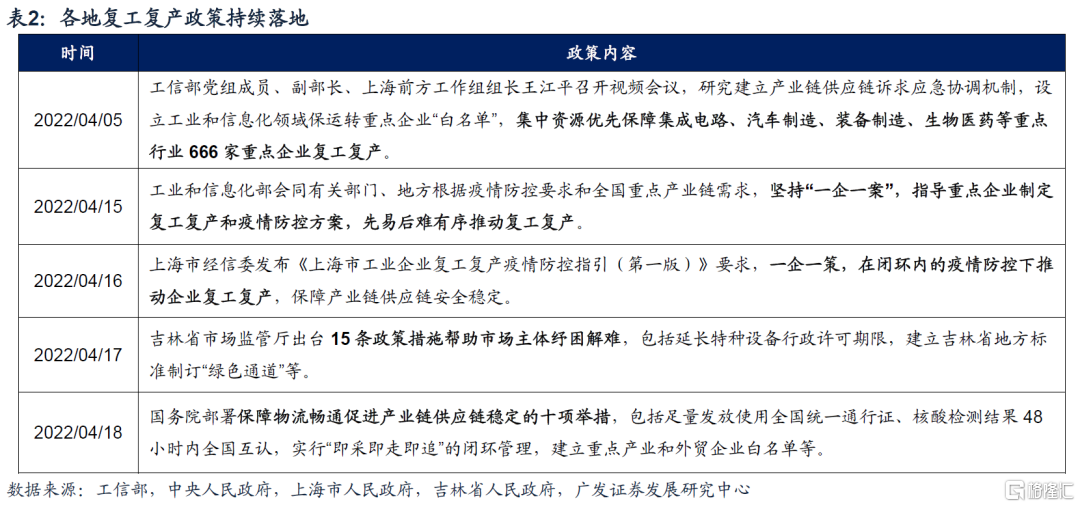

作為汽車等製造業的供應鏈重鎮,上海、吉林等地從靜默走向恢復,復工復產節奏加速供應鏈邊際修復。上海、吉林等為汽車整車、零部件等生產重鎮,21年汽車產量分別佔到全國的10.7%、9.1%。疫情防控下,大量工廠停工,物流受限導致零部件供應不足。根據中汽協的數據,3月汽車銷量同比下降11.65%。當前,復工復產的政策正逐步落地。4月16日,上海市經信委發佈《上海市工業企業復工復產疫情防控指引(第一版)》,逐步推動企業復工復產,保障產業鏈供應鏈安全穩定。一週來,已有70%實現了復工復產。4月17日,吉林省出台15條政策措施幫助市場主體紓困解難。截至19日,吉林省省級層面調度的500户重點企業中,已有496户實現復工復產。本輪疫後復甦疊加了復產復工的邏輯,供應鏈的恢復存在較強的邊際改善空間。

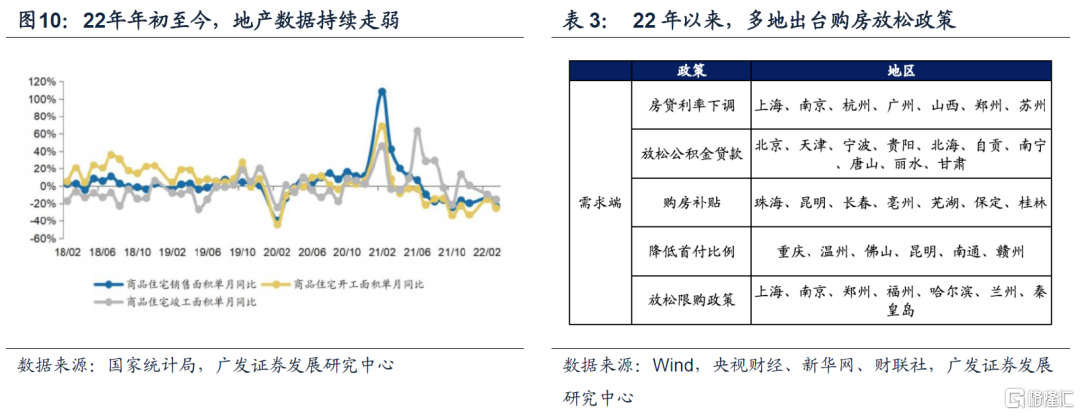

開年因疫情拖累整體經濟疲軟,地產作為“穩增長”抓手有望持續加碼。近期地產數據趨弱,開工、竣工、銷售均出現負增長,單月同比增速自年初不斷下行。在地產拉動作用乏力的影響下導致“穩增長”壓力較大,一季度GDP增長不及5.5%的全年預設目標。在“穩增長”目的下,地產作為主要抓手,各地“因城施政”,通過下調房貸利率、放鬆限購政策、提供購房補助等方式刺激地產需求端增長,率先改善地產銷售鏈條。隨着疫情過後復工復產節奏加快,疊加潛在的“穩增長”政策進一步加碼,國內經濟仍有韌性。

2

需求擴張:新能源鏈增加傳統能源/材料行業的需求

2.1 “雙碳”新能源鏈的製造和使用,都會加大傳統能源/材料的需求

全球主要國家針對“雙碳”均提出了具體目標。世界上的主要發達經濟體在已經實現“碳達峯”的目標後向“碳中和”進發,中國緊隨其後。歐盟、美國、日本分別在1990年、2007年和2013年之後二氧化碳排放量開始不斷回落,並一致計劃在2050年達成“碳中和”目標。中國作為大體量的發展中國家,計劃在2030年前達到“碳達峯”,在2060年實現“碳中和”。從傳統能源向綠色可再生能源轉型是實現“雙碳”目標的必由之路,採取綠色金融工具並建立碳交易市場將進一步加快“碳達峯”、“碳中和”進程。各國設定了具體的針對碳排放量、温室氣體排放量、能源效率、能源結構的可量化目標,彰顯了全球實現“雙碳”的決心。

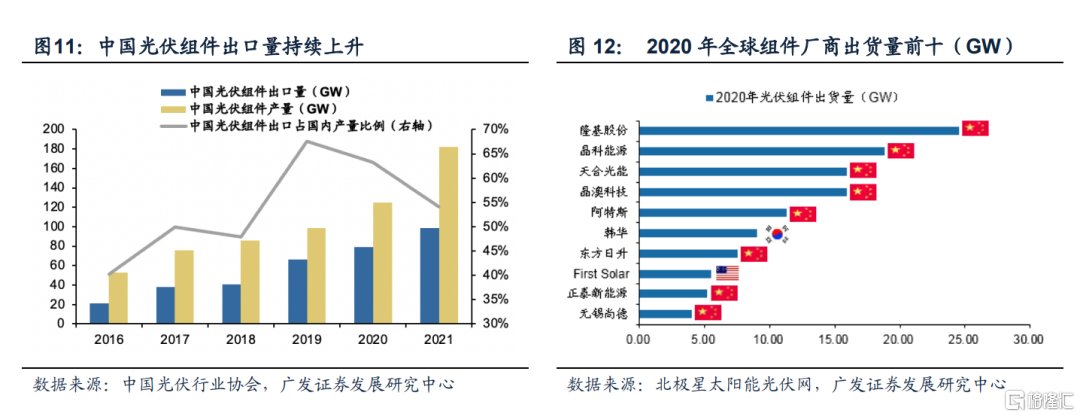

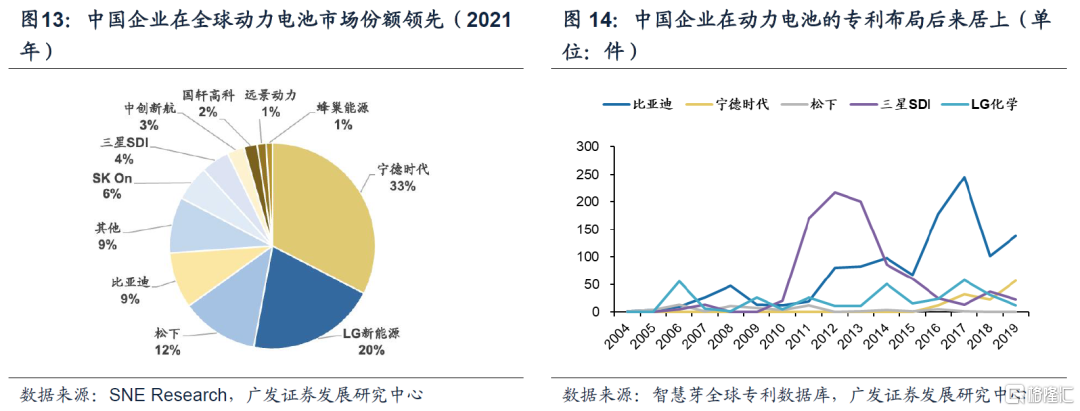

國內新能源產業鏈競爭優勢逐漸體現,全球向“雙碳”目標邁進為中國新能源產業增加需求空間。歐美等發達國家在繼續實現“碳中和”的過程中,能源結構調整將不斷增加對新能源產業產品的需求。近年來,中國光伏組件出口量不斷增長,佔國內產量比重呈現上升趨勢。2020年全球光伏組件出貨量前10名廠商中,中國企業佔據8席,而在動力電池方面,2021年中國廠商裝機量已經佔據全球份額的50%左右。中國企業在新能源產業中的競爭優勢不斷擴大,依靠規模效應疊加技術積累佔據領先地位。在國內外“雙碳”政策的鼓勵下,不斷擴張的市場需求刺激企業在核心技術上進行趕超,以比亞迪、寧德時代為代表的中國企業在動力電池技術專利佈局上已成為世界領先梯隊。

歷史經驗顯示“碳達峯”之前傳統能源消耗量將達到新高峯,短期內我國傳統能源需求將進一步放量。美國和日本分別於2007年和2013年實現“碳達峯”。在“碳達峯”時間點前,兩個國家的傳統能源如煤炭、石油的消耗量均出現了小幅攀升,而後回落。“雙碳”導致新能源產業增量不斷打開的情況下,促生電力缺口,傳統能源會成為短期內的剛性過渡支撐。長期來看,“雙碳”旨在實現能源結構革命,不僅意味着從傳統能源向綠色能源轉換,也意味着向安全可靠的能源轉換。我國的新能源產業目前處於成長期,下游需求放量提升了上游製造對能源的需求。在我國“富煤貧油少氣”的大背景下,我國短期內將主要依賴煤炭而非“卡脖子”的油氣能源。

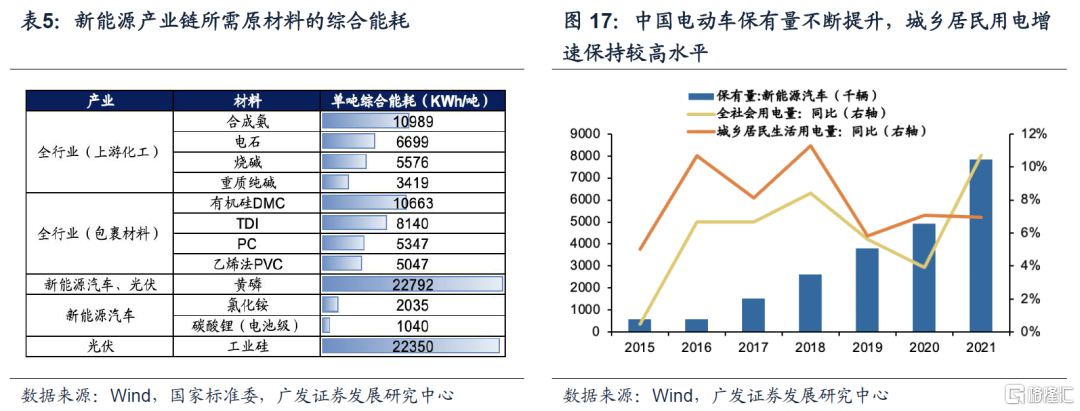

2.2 能源需求:新能源鏈的生產和使用,都需要消耗大量的傳統能源

新能源產業的全生命週期對傳統能源仍有依賴,製造和使用將打開能源需求。(1)生產:新能源相關產品的原材料均需要較高能耗。新能源車和光伏產業鏈所需的黃磷、工業硅等材料的生產製造屬於高能耗行業。隨着“雙碳”政策從“能耗雙控”轉向“控制碳排放總量”,新能源產業鏈原先因能耗管控受到的生產限制有所放鬆,擴大產能將打開對能源的需求。(2)投用:下游能源需求放量增加發電需求。新能源車在投用後儘管不再直接依賴石油、天然氣等傳統能源,但依然需要足夠的電力支持。新能源車充電作為終端電力消費計入居民生活用電中,而2015年以來,我國城鄉居民生活用電量增速長期高於全社會用電量增速。在目前的發電結構下,我國的能源結構依然以火電為主,因此隨着新能源汽車保有量不斷增長,對煤炭等傳統能源的需求將進一步提升。

2.3 材料需求:新能源鏈的製造也需要消耗大量的材料

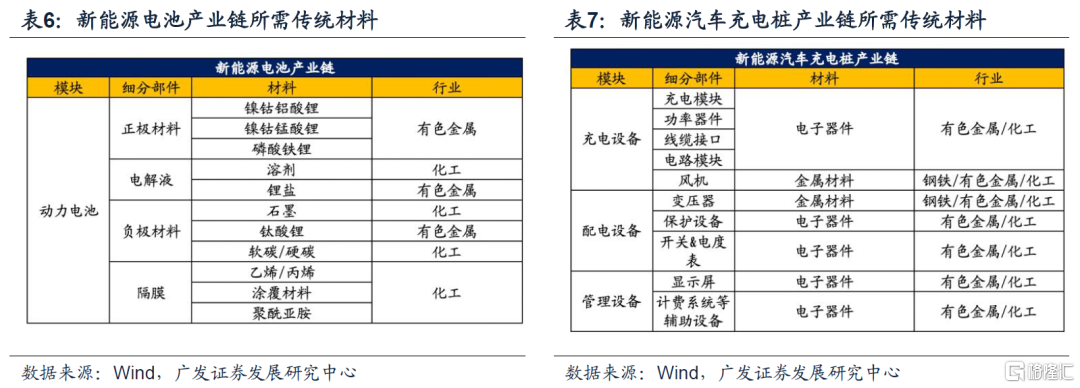

新能源行業的生產製造依然需要傳統行業的支持,尤其是化工/有色金屬行業。從產業鏈傳導的視角來看,“雙碳”目標將帶動產業鏈整體實現高增長,打開傳統材料行業的成長空間。縱觀綠色能源幾個主要產業鏈的產品模塊與部件構成,新能源車所涉及的電池、充電樁產業鏈以及風電和光伏產業鏈並未擺脱上游化工、有色金屬、鋼鐵等傳統行業。新能源產業所創造的下游需求放量將為傳統制造行業帶來新增長,上游材料“供需缺口”將持續。(1)光伏與風電:《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峯碳中和工作的意見》指出到2030年前,國內風電、太陽能發電總裝機容量達到12億千瓦以上。(2)新能源汽車:《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》提出到2025年新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。

2.4 量化測算:22年新能源鏈將消耗超過7000萬噸煤炭,約等於3%GDP增速的煤炭消耗量

在22年國內經濟增速回落的市場預期下,國內總需求疲軟帶動用電需求的下降預期將相應減少對傳統能源(煤炭為主)的需求。但經測算,22年新能源產業鏈在生產和投用過程中產生的對傳統能源的結構性新增需求可以有效對沖國內總需求下降導致的傳統能源需求量下降。

根據歷史數據我們測算得到:GDP增速每變化1%,將會帶動煤炭需求量同向變動2557.7萬噸。測算過程如下:

(1)由於我們希望測算年度GDP增速的變動對煤炭需求帶來的影響,為了數據的直觀性,我們假設GDP增速下降幅度為1%;

(2)通過使用年度GDP增速和年度全國用電量增速兩個變量進行迴歸分析,得到二者間係數為1.3,即全國用電量增速的數值是1.3倍的GDP增速值,迴歸結果顯著;

(3)在獲得年度GDP增速和年度全國用電量增速兩國變量的關係後,基於假設可以得到GDP增速下降1.0% 將導致全國用電量增速下行1.3%;

(4)根據中電聯數據,21年全國總用電量為83127.64億千瓦時,其1.3%為1080.7億千瓦時,因此得到GDP增速下降1%將導致全國用電量增量出現1080.7億千瓦時的下降;

(5)由於我國能源結構中火電(煤炭發電)佔比為71.0%,則預計22年火電發電量需求將下降約767.3億千瓦時;

(6)基於發改委標準,單位煤炭的發電量為3000千瓦時/噸,當火電發電量減少767.3億千瓦時時,對應煤炭需求將下降2557.7萬噸。

新能源產業鏈為打開傳統能源的需求空間提供有力抓手,通過測算,2022年預計新增生產和投用新能源鏈將產生至少3010.6億千瓦時的新增用電需求,按71%的火電發電比例計算,將提供共計7117.9萬噸的新增煤炭需求。總體測算思路為如下:(1)根據光伏、新能源車(生產端&使用端)、風電的年新增裝機量及使用量,以及生產和使用中所需能耗,可以大致推算出每年新能源產業鏈提供的能耗需求;(2)通過根據我國年發電量中火電佔比及單位煤炭發電量,可換算得到每年因新能源鏈而增加的煤炭需求。實際測算過程因不同產業鏈稍有區別。

光伏作為高耗能產業,其在生產過程中的能耗測算結構為“單位裝機量能耗(KWH/KW) x 總裝機量(GW)”。從中國光伏行業協會數據得到光伏(包括設備、組件輔材、電站輔材能耗)單位裝機生產能耗為1500KWH/KW。21年國家能源局數據顯示光伏新增裝機量為54.9GW,因此21年光伏產業鏈生產中所需電力能耗為823.2億千瓦時。根據中電聯《2021-2022年度全國電力供需形式分析預測報吿》預測,22年國內光伏新增裝機量約為90.0GW,因此光伏產業鏈在22年將提供大約1350.0億千瓦時的電力需求。

風電在生產過程中的能耗測算與光伏類似,但在能耗單位統計口徑上與光伏略有不同,其能耗測算結構為“單位排碳量產生電能(KWH/KG) x 單位裝機排碳量(KG/KW) x 新增裝機量(GW)”。《基於生命週期的風電場碳排放核算》這一學術報吿中提供了風電單位裝機排碳量為804.2 KG/KW,單位排碳量與電力的換算為每1KG二氧化碳釋放對應1.274KWH的電能。21年國家能源局數據顯示新增風電裝機量為47.6GW,由此可以得到21年風電產業鏈生產中所需電力能耗為487.3億千瓦時。中電聯預測22年國內風電新增裝機量為50.0GW,由此可得22年風電產業鏈生產將提供大約512.2億千瓦時的電力需求。

新能源車生產端:新能源車產業鏈在生產過程中所需能耗的測算過程與風電產業鏈大致相同,其能耗測算結構為“單位排碳量產生電能(KWH/KG) x 單車生產排碳量(KG/輛) x 年銷售量(輛)”。據中國工程院數據,新能源整車生產排碳量為14600 KG/輛,通過1:1.274的排碳量與電能換算,可以得到生產一輛新能源車大約需要18600.4 KWH 的電力能源。中汽協數據顯示,21年新能源汽車銷售量為299萬輛,由此得到21年新能源車在生產過程中需要消耗556.1億千瓦時的電能,同時中汽協預測22年新能源汽車銷售量將達到500萬輛,新能源汽車生產將在22年提供929.9億千瓦時的能源需求。

新能源車產業鏈能耗測算同時需要投用後車輛充電提供的能源需求,其能耗測算框架為“年裏程數總計(KM) x 百公里電耗(KWH/100KM)”。據新能源汽車國家大數據聯盟統計,21年新能源汽車總行駛里程數為1009.4億公里,據市面上主流新能源汽車百公里電耗信息保守估計,單輛電動車百公里電耗為15千瓦時,由此可得21年新能源汽車在投用後需要151.4億千瓦時的電力能源支持。通過使用公安部提供的新能源汽車保有量年度數據計算20年和21年的新能源汽車保有量增速,並取二者平均值44%作為22年保有量增速的預測值,同時以此數據作為新能源汽車總行駛里程數22年增速的預測值可以得到22年預測新能源汽車總行駛里程數為1456.0億公里。假設單輛電動車百公里電耗不變,22年預計新能源汽車在使用中總計需要218.4億千瓦時的電力能源。

因此,對新能源產業鏈全鏈條而言,21年新能源產業鏈共計提供2018.0億千瓦時的電力需求,而在22年能夠提供3010.6億千瓦時的電力需求。我國目前火電佔總發電量比例為71%,則新能源產業鏈在21年和22年分別提供1432.8億千瓦時和2137.5億千瓦時的火電需求。根據發改委現行標準,單位發電量所需煤炭為3.3萬噸/億千瓦時,通過折算,新能源產業鏈在21年和22年分別帶動4771.2萬噸和7117.9萬噸煤炭需求。

綜上:(1)GDP增速下降1%將帶來帶動煤炭需求量下降2557.7萬噸;(2)新能源產業鏈的生產和投用環節在21年和22年分別新增4771.2萬噸和7117.9萬噸煤炭需求。由此,我們得到以下結論:2022年因新增生產和投放新能源鏈而帶動的7117.9萬噸煤炭結構性新增需求將能夠對沖約2.7%的GDP增速下降而帶來的煤炭總需求回落。

3

供給約束:全球/中國資源/材料行業供給約束加劇

3.1 全球:新能源鏈的投資,對傳統能源投資形成“擠出效應”

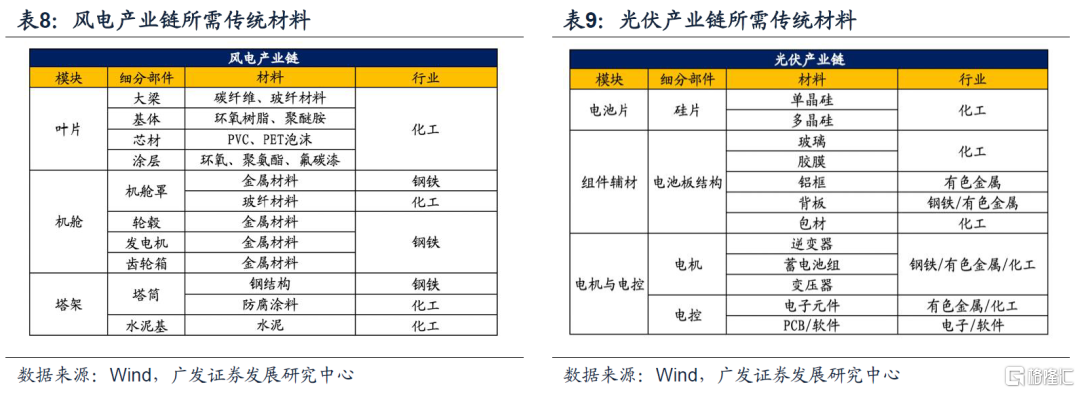

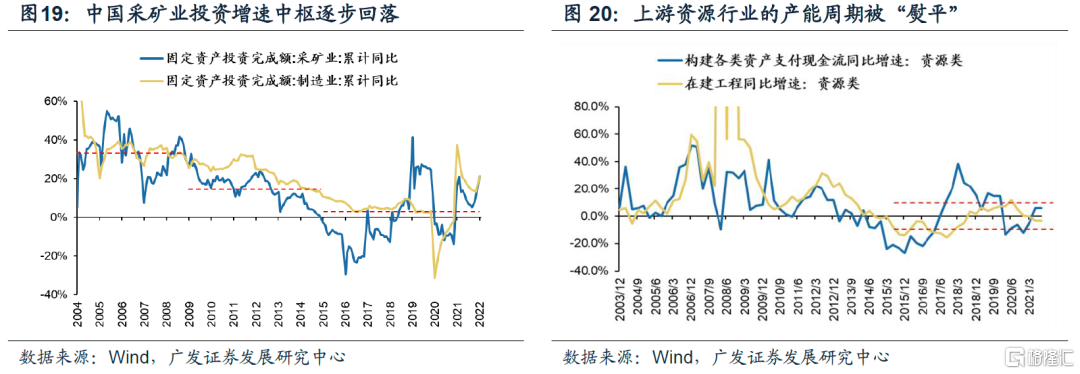

全球能源/材料資本開支週期被熨平,產能長期難擴張。從全球能源/材料行業資本性支出來看,10-12年資本開支增速持續高位,12年後全球推進雙碳目標,能源/材料行業資本開支增速回落至負增長區間,18年資本開支短暫回升後再度下滑,近年來能源/材料行業資本開支週期已被“熨平”,能源行業資本開支連續兩年負增長,材料行業資本開支同比增速處於歷史低位。當前傳統資源供給愈發緊張,但長期資本開支不足,供給約束難以改善。

3.2 中國:18年以來的“供給收縮常態化”政策,“熨平”傳統能源/材料的資本開支週期

中國資源供給收縮常態化,資源行業投資處於歷史低位,產能週期被“熨平”。(1)中國採礦業投資增速持續處於歷史低位。12年後採礦業投資增速進入下行通道,在18年底供給側改革後,採礦業投資增速維持低位震盪。近年來採礦業投資增速中樞下移至歷史低位,持續低於製造業投資增速。(2)資源行業的產能週期被“熨平”,未來產能難擴張。18年“供給收縮常態化”政策約束下,資源行業的企業產能持續低位收縮,產能週期擴張受限,近年來產能增速顯示出被“熨平”的態勢。長期投資不足使得產能難以擴張,未來供給收縮為常態化。

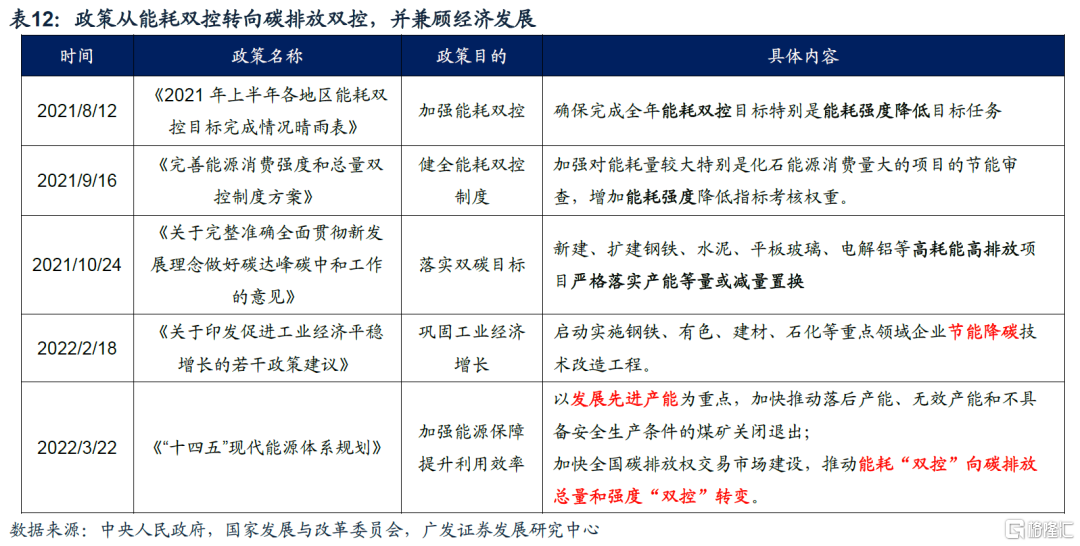

3.3 雙碳”政策約束供給,“保供穩價”或力有不逮

“雙碳”政策由“能耗雙控”轉向“碳排放雙控”,持續約束資源供給。(1)2021年初“能耗雙控”下限電限產,使得能源/材料行業供給大幅減少。21年8月能耗雙控晴雨表公佈後,多省進度不及預期,部分省份能耗不降反升。為完成雙控目標,多地限電限產,“一刀切”供給對經濟發展造成較大沖擊。(2)21年下半年至今,政策在完善降低能耗強度任務的同時,將重心轉向碳排放雙控。雙碳目標的頂層設計給出具體規劃,企業端加快節能降碳改造,市場端加快碳排放權交易建設,彰顯出中國實現碳中和的決心,傳統資源此後難以大規模擴產。(3)22年經濟增長面臨較大壓力,雙碳目標深入推進需兼顧經濟發展。未來資源需求仍處於高位,而資源供給端持續受到約束,供需緊平衡將長期持續。

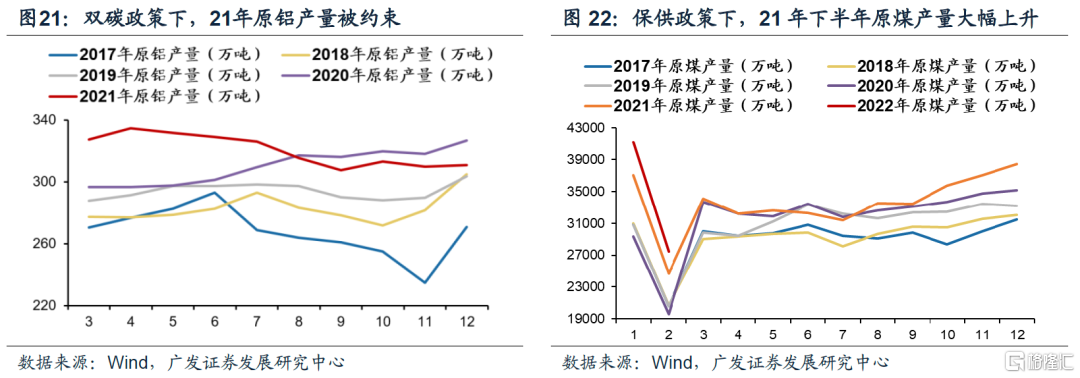

21年“能耗雙控”過度約束資源/材料供給,年末“保供穩價”緩和供給約束。(1)21年 “能耗雙控”下,有色金屬(鋁)相關企業經營活動受到較大約束。各地出台限電限產措施以求能耗雙控考核達標,電力短缺成為強約束,限制高耗能的原鋁(電解鋁)遭遇限產。電力市場化改革使得煤價向下傳導,提升行業總成本,進一步約束供給。(2)21年下半年力保資源供給,推動煤市迴歸正常軌道。旺季期間主產區受到環保管制、超能力檢查等政策的強力監管,市場供應受到約束。隨着國慶前後保供政策的逐步落地,原煤產量得以快速恢復。

不過,“保供穩價”政策效果較難持續:近年來,煤炭落後產能被大規模淘汰,未來煤炭資源保供力度尚未可知。(1)為完成“十三五”去產能目標,20年全年全國共關停334家煤礦,退出產能近8000萬噸,關閉煤礦主要分佈於雲貴晉地區;21年保供政策下,依然關停116家煤礦,退出產能近3000萬噸。落後產能的大規模淘汰,使得煤炭資源的供應在長期難以保障;(2)煤炭為不可再生資源,我國煤炭資源儲量有限,當前開採度已較高。未來在雙碳目標下,以發展先進產能為重點,而企業核增產能難以繼續擴張,保供壓力較大。

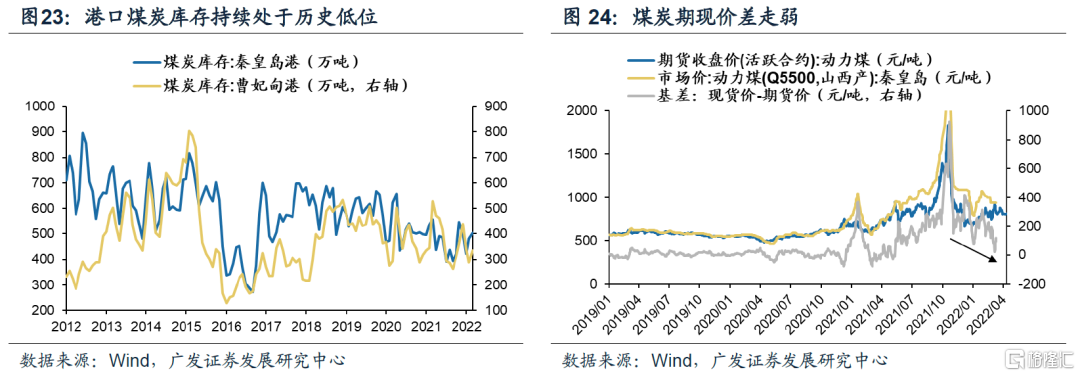

3.4 資源/材料的庫存持續低位,也進一步加劇供給約束

供需緊平衡下煤炭庫存逐步去化,庫存低位支撐價格上漲。“雙碳”目標約束下,能源困境以加速清潔能源發展速度、提升煤炭利用效率為破局點,國內煤炭行業難以大幅擴產能。而需求端,在新能源還未獨當一面前,煤炭仍為我國的主要能源。供需緊平衡下,國內主要港口的煤炭庫存持續去化,能源儲備安全墊下降。從煤炭的基差(現貨價-期貨價)來看,2021年以來,基差持續走弱,顯示煤炭期貨價格走勢強於現貨價格,説明市場對未來煤炭價格更為樂觀。

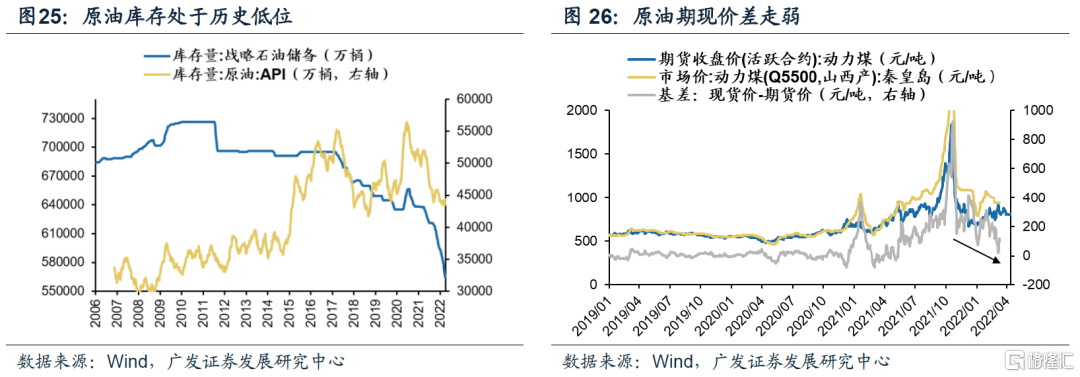

原油低庫存為油價託底,俄烏衝突以來基差持續走弱。2021年全球原油整體呈去庫態勢,美國石油協會原油庫存不斷下滑,本次石油拋儲規模史無前例,美國SPR庫存“見底”。拜登政府3月31日宣佈未來6個月共釋放1.8億桶石油,剩餘SPR僅為3.883億桶,逼近IEA所規定的最小SPR儲備量(3.15億桶)。原油期現價差走弱,進入反向市場,國際石油供需缺口仍然存在。疊加全球原油庫存低位,市場預期美國等後期仍將回補SPR需求,原油遠期價格或繼續上漲。

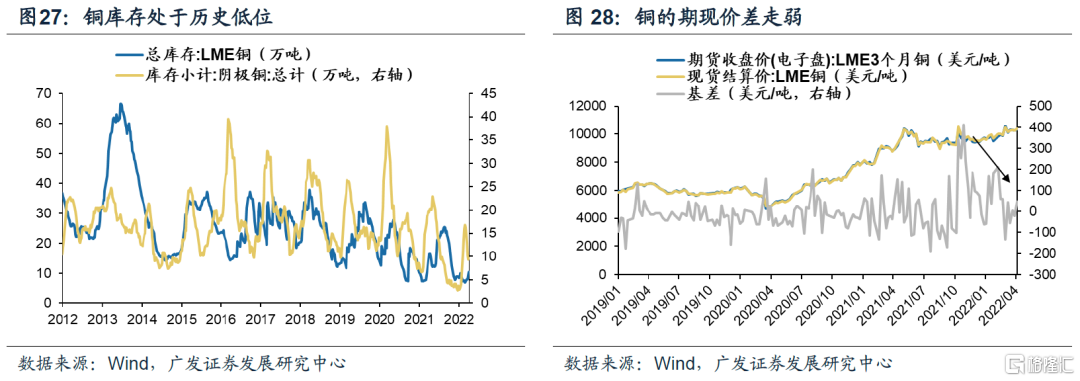

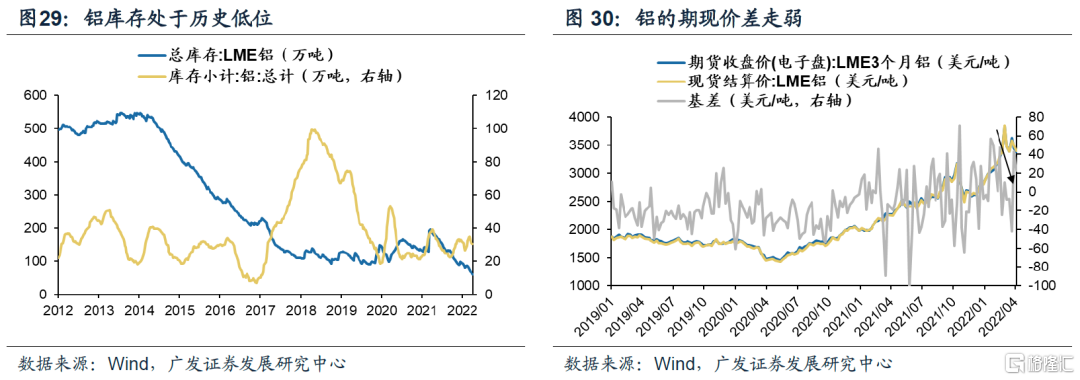

工業金屬(銅、鋁)庫存現處於歷史低位,同時銅和鋁的期現價差持續走弱。(1)國內外的銅、鋁庫存均處於歷史偏低水平,顯示供需長期緊平衡下,庫存持續去化,支撐當前較高的銅價和鋁價。(2)銅和鋁的期限價差持續走弱,顯示市場對於未來資源價格上漲的預期較強。

4

供需穩態:“逆全球化”加速資源/材料供需穩態

4.1 “逆全球化”加劇供給約束:俄烏衝突加劇國際能源/礦產供給約束

俄烏戰爭嚴重衝擊國際能源和礦產供給體系,進一步強化全球供給約束。俄烏衝突加劇“逆全球化”,導致全球商品供給趨緊預期不斷髮酵,而供給不足限制全球經濟發展。俄羅斯與烏克蘭是全球重要的能源、工業金屬和部分稀有金屬的出口國。此外,兩國還供應大量半導體重要材料,如重要金屬鈀及稀有氣體。

4.2 “逆全球化”進一步增加需求:能源安全日益重要,加速新能源結構轉型,提振煤炭/材料需求

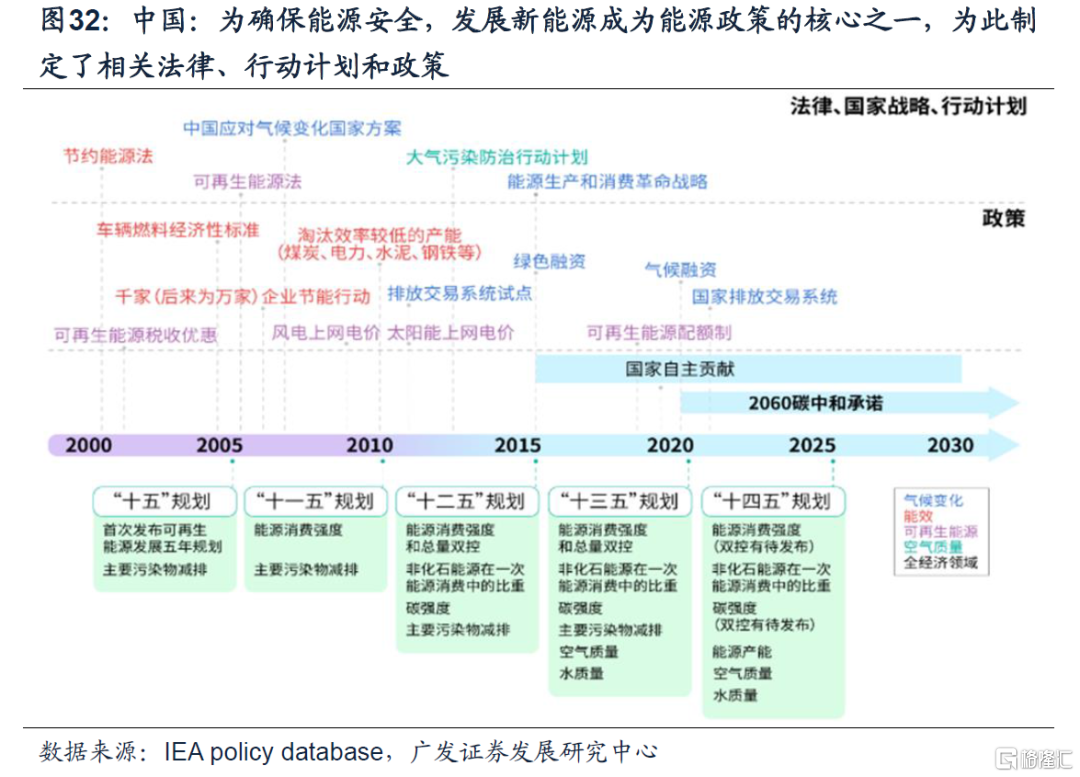

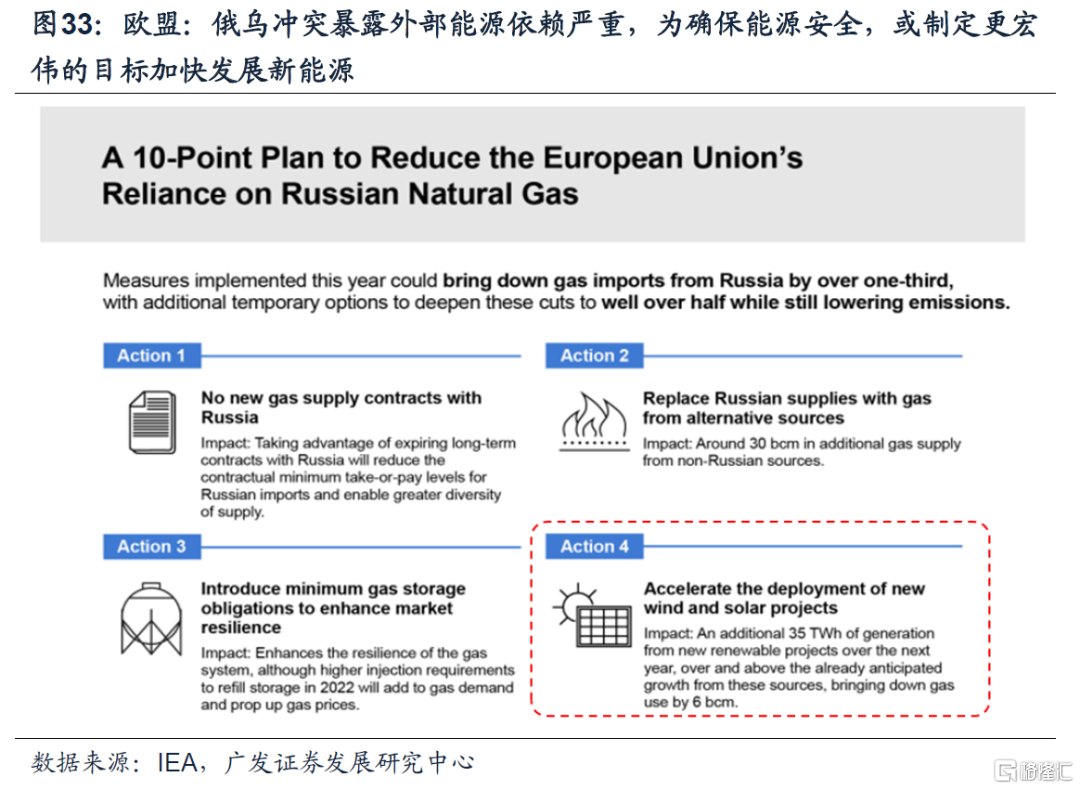

逆全球化背景下,能源安全重要性日益提升,以中國、歐盟為代表的主要經濟體大力發展新能源,以確保能源自主可控。2000年以後,中國為確保能源安全,發展新能源成為能源政策的核心之一,為此制定了配套的相關法律、行動計劃和政策。歐盟因俄烏衝突暴露了嚴重的外部能源依賴,為確保能源安全,或制定更宏偉的目標加快發展新能源。歐盟委員會將於5月提出一項名為“Repower EU”的計劃,歐盟氣候政策負責人表示:可能會為向可再生能源轉型設定更為宏偉的目標。

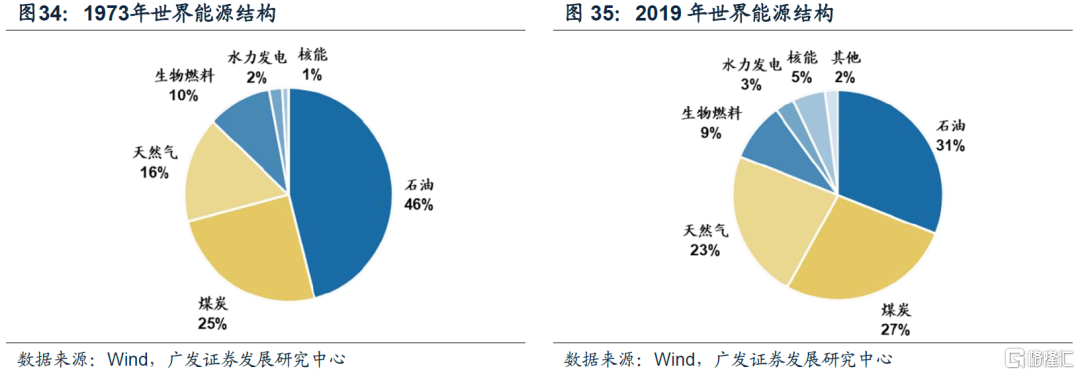

70年代爆發石油危機,世界各國為保障能源安全,持續調整能源結構佔比,以降低對石油的依賴性。自1973年到2019年,世界能源結構區域分散,石油佔比顯著下降,煤炭、天然氣、核能等能源佔比顯著上升,全球化石能源佔比呈逐漸下降趨勢,全球對石油的依賴性顯著降低。

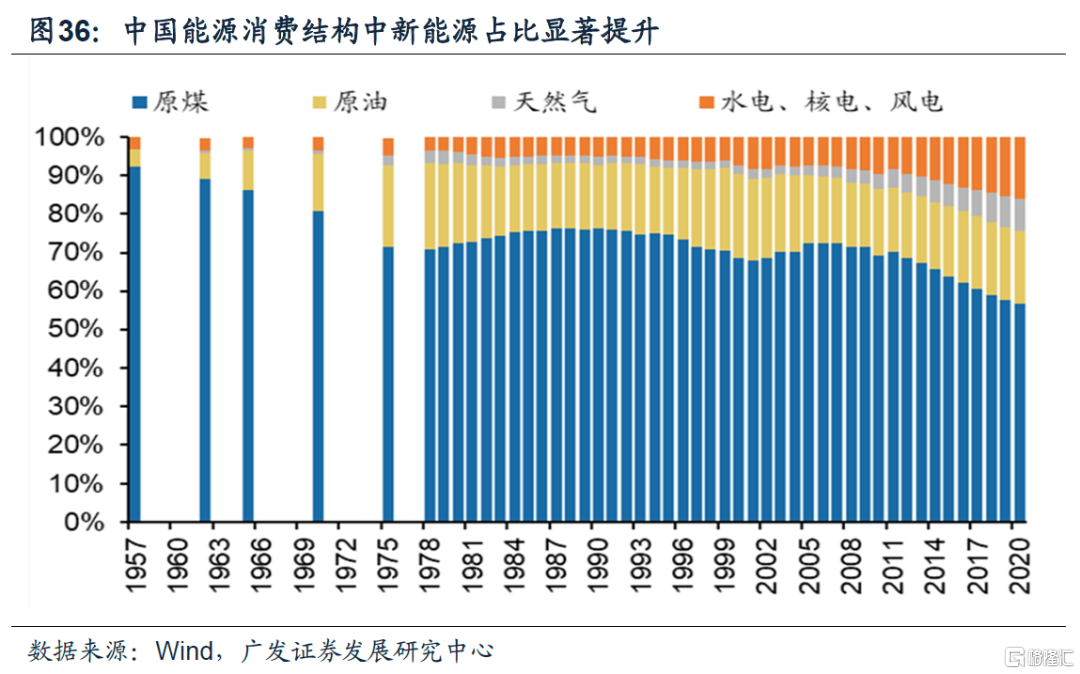

“逆全球化”背景下,能源安全重要性進一步凸顯,中國新能源預計將加速發展,這也會提升傳統能源/材料的消耗。從能耗結構佔比中看,自2000年以後新能源佔比逐年提升。近年來,中國光伏、風電產業快速發展,基本實現了新能源的技術突破、經濟性以及建設能力的自主可控。逆全球化背景下,能源安全重要性進一步凸顯,疊加雙碳政策的穩步推進,未來新能源在中國能源消費結構中的佔比將持續提升。

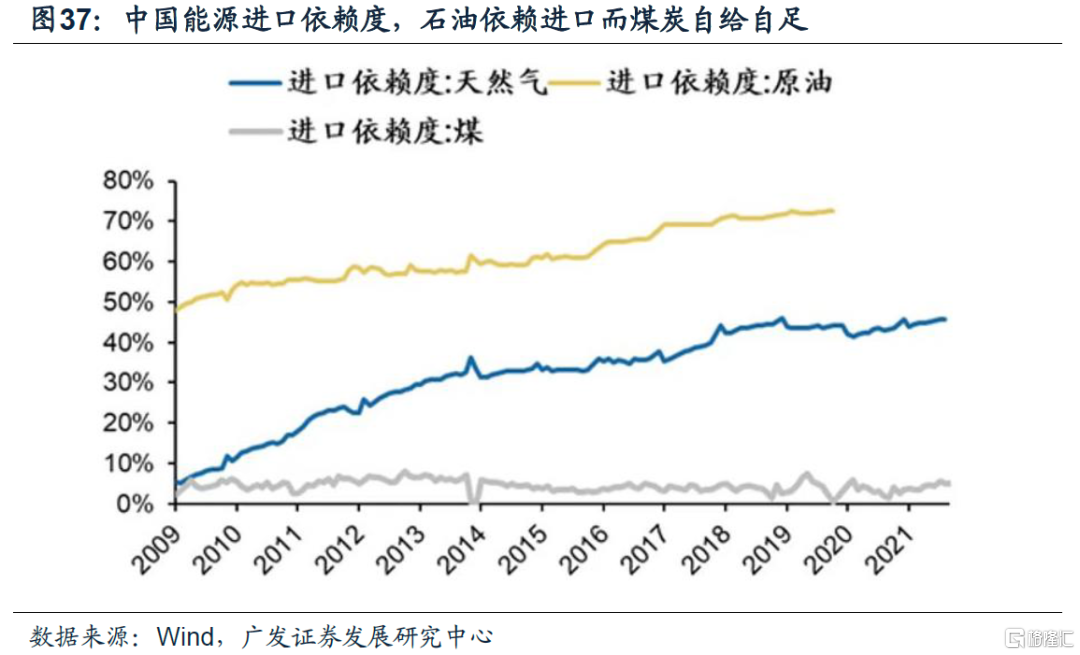

新能源轉型過程中,在製造和投用環節仍需使用大量傳統能源,而傳統能源中僅煤炭的進口依賴度較低,能源安全要求將增加對煤炭的需求。中國大量進口石油和天然氣,且進口依賴度逐年提升。而傳統能源中僅有煤炭進口率較低,中國煤資源較多,超過92%的煤炭能夠實現自給自足。發展新能源的過程中,仍需使用大量傳統能源,而煤炭作為僅有的自主可控的傳統能源,在能源安全的要求下需求將有望提升。

4.3 “逆全球化”加劇滯脹:資源/材料價格維持高位韌性

逆全球化背景下,將提升要素成本並且約束經濟發展新動能,導致滯脹的長期化,使能源/材料價格長期高位並保持韌性。回顧美國80年代走出滯脹的核心原因有兩個:擁抱全球化降低要素成本+消費/科技經濟增長新動能。當前逆全球化趨勢下,要素成本提升並且影響經濟政策、約束經濟新動能的發展,將導致滯脹的長期化,也使得能源/材料價格長期高位並保持韌勁。

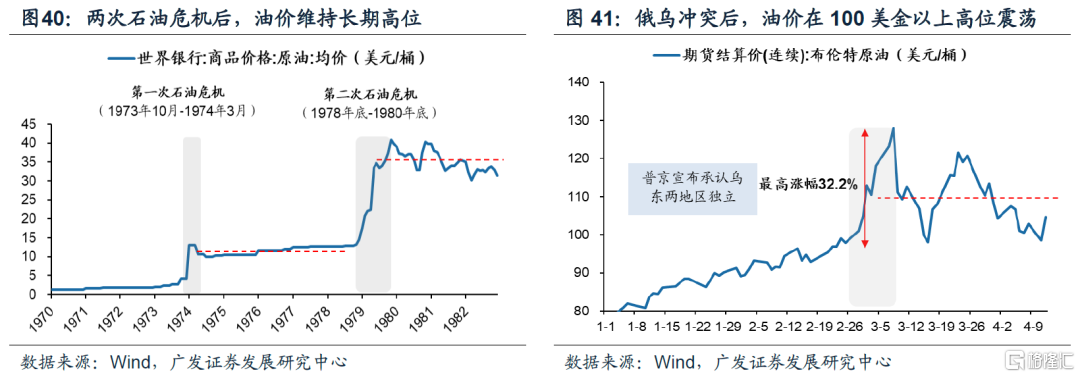

俄烏衝突對能源價格影響低於70年代兩次石油危機,但考慮到逆全球化加劇原油供給約束,且庫存處於歷史低位,油價或將在一定時間內維持高位震盪態勢。(1)從對能源價格的直接拉動上看,俄烏衝突影響低於70年代兩次能源危機。俄烏衝突爆發後,油價漲幅最高達32.2%,而兩次石油危機期間,油價均上漲超過3倍。(2)從事件發生後的油價運行情況看,俄烏衝突之後油價或持續高位震盪,與70年代兩次石油危機後情況相似。兩次石油危機期後,油價在相當長的一段時間內保持高位。俄烏衝突之後,隨着各國出台相關政策以及美國釋放原油儲備,油價經歷一定程度回落,但仍舊在100美金以上高位震盪。

5

估值重塑:資源/材料行業從PB估值轉向PE估值

低PE將向上重塑

5.1 “供需穩態”下,A股資源/材料的估值,仍有較大提升空間

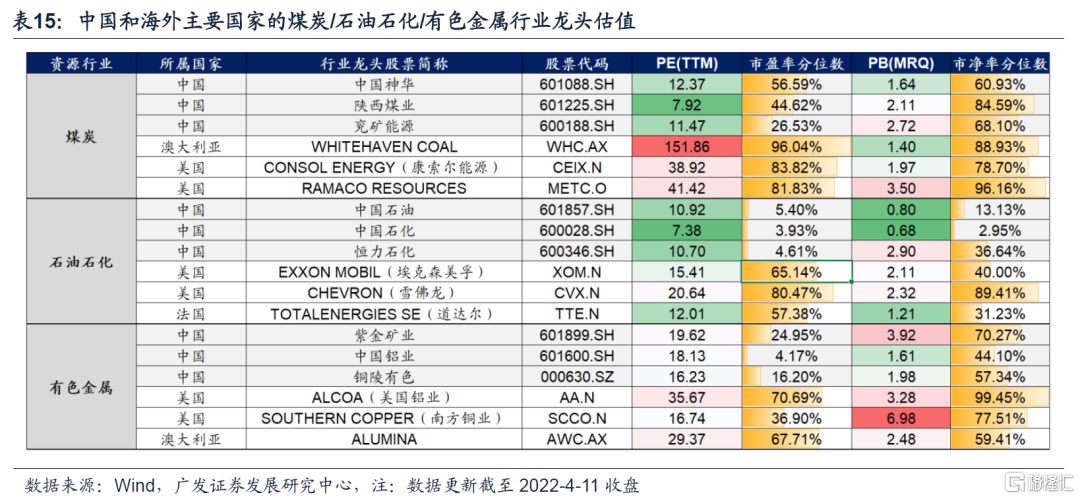

對標海外,中國資源/材料行業龍頭被明顯低估,22年供給約束+需求改善估值提升空間大。對比中國和海外主要國家的煤炭/石油石化/有色金屬行業龍頭的估值(PE/PB),我們發現:(1)中國資源/材料龍頭股的估值明顯低於海外龍頭股。中國資源/材料龍頭股被長期低估的原因在於:08年4萬億以後,中國的資源/材料供給過剩,約束估值;18-19年供給側改革下供給收縮,估值短期過度擴張;19-21年供給收縮常態化,但需求回落繼續約束估值。(2)當前資源/材料龍頭股的估值處於歷史較低水平,22年供給約束+需求改善有望重塑估值體系。碳中和推進下全球資源/材料供給收縮,近期俄烏衝突使全球資源/材料供需矛盾加劇,從資源/材料行業中國龍頭股和海外龍頭股的估值分位數來看,海外龍頭股的估值已接近歷史分位數高點,而中國龍頭估值處於歷史低位,22年“雙碳”目標深入推進疊加疫後經濟復甦,供給約束+需求結構性改善,中國龍頭股估值提升空間大。

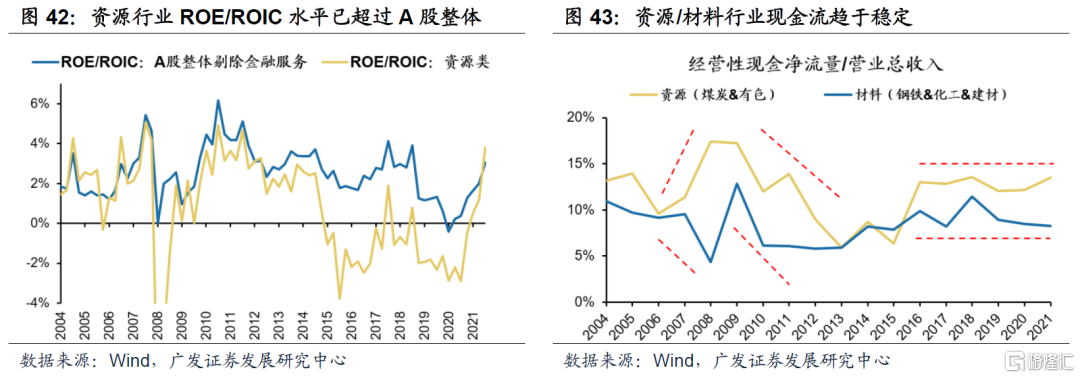

5.2 週期股從盈利增速大起大落,到盈利能力穩健提升

供給收縮+需求擴張下,資源/材料行業盈利能力穩健增長。(1)18年前,資源/材料行業盈利改善一定會帶來供給無序擴張,供給過剩後盈利則快速回落;(2)18年供給側改革後,供給收縮常態化,資源/材料企業盈利能力穩健提升;(3)21年以來雙碳目標落地後,資源/材料供給約束再加碼,資源/材料量減價升,22年“穩增長”推進下,資源/材料需求進一步擴張,且行業的傳統產能資本開支受限,槓桿率回落後,企業現金流不斷積累,盈利能力持續改善。

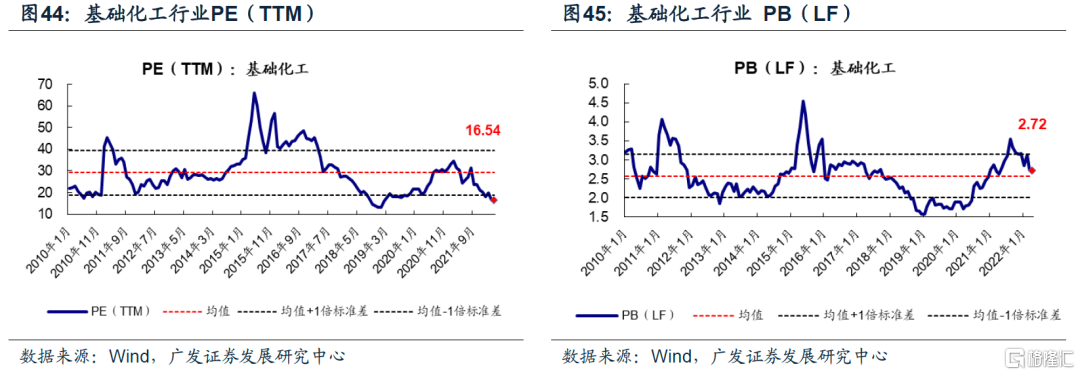

5.3 資源/材料價格韌勁,行業估值體系將由PB估值向PE估值切換

資源/材料行業的“供需穩態”帶來價格中樞維持高位,同時導致企業盈利高位韌勁,未來資源/材料行業估值模式將由PB估值切換至PE估值。(1)10年以來,傳統週期行業的定價主要由供給驅動,由於資源/材料行業企業供給主要取決於規模,因此估值更多體現在PB上。(2)當前“供需穩態”下,傳統週期行業的定價將由供給驅動轉向供給、需求共同驅動,而需求驅動了企業的盈利,因此估值模式也將由PB估值切換至PE估值。

“供需穩態”下,資源/材料行業的估值邏輯將由“賣低PE”向“買低PE”切換。當前,資源/材料行業的PE(TTM)均處於歷史低位,而PB(LF)則接近歷史均值水平。這主要是由於市場對於週期類行業的盈利能力相對看好,而並不看好週期類行業盈利的持續性。隨着“供需穩態”格局的逐步確立,資源/材料行業的盈利能力有望維持高位韌勁,其盈利持續性增強,“低PE”反而成為較好的購買時點。

6

行業配置:“供需缺口”延續+“低碳轉型”方向

6.1 短期聚焦“供需缺口”:“雙碳”加劇煤炭/有色/化工的“供需缺口”延續擴張

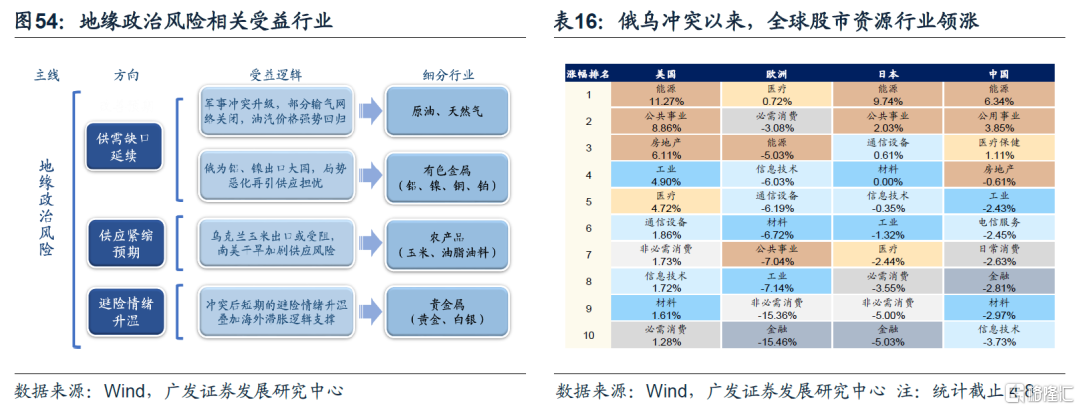

地緣風險約束全球供給,資源/材料“供需缺口”延續。俄烏地緣風險仍將強化全球資源/材料的供給約束,疊加氣候和疫情等不可抗因素,上游資源的“供需缺口”將進一步擴大。(1)資源品(石油/鋁/鉀肥):俄烏衝突影響俄羅斯能源與金屬資源出口,供給緊缺導致價格大幅抬升。(2)農產品(玉米、油脂油料):由於氣候乾旱和主產國減產,疊加俄烏衝突帶來的出口束縛造成全球農產品價格上行。(3)貴金屬(黃金、白銀):地緣政治激發市場避險情緒,避險資產受到青睞。俄烏衝突以來,全球主要經濟體股市中資源和部分材料行業的漲幅排名靠前,在一定程度上引導投資者更偏好國內資源/材料行業。

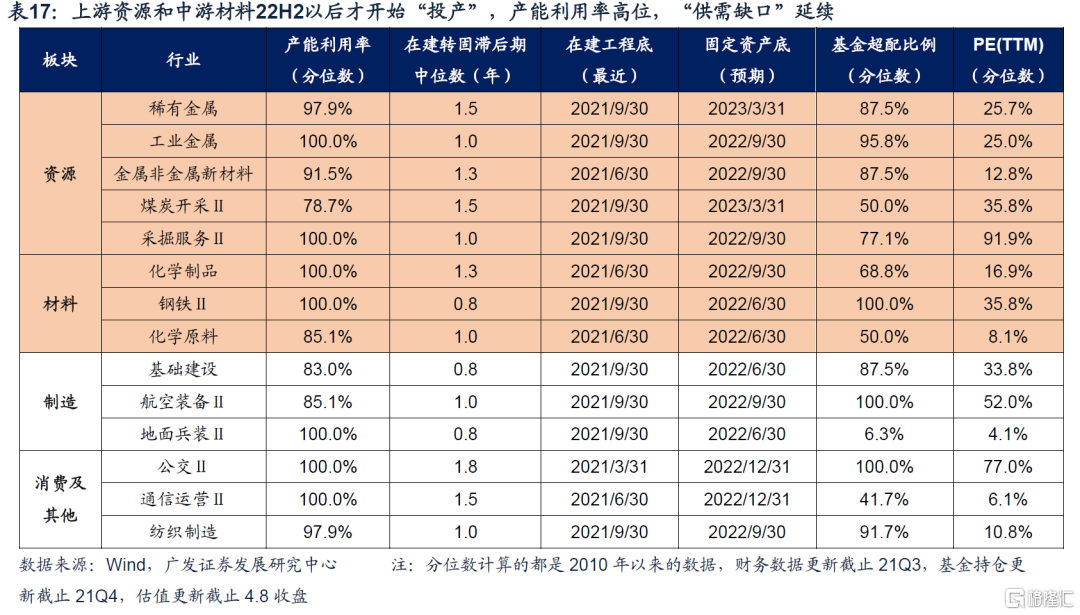

國內資源/材料在建產能暫未釋放,產能利用率歷史高位,“供需缺口”延續。金屬、能源、鋼鐵、化學制品等上游資源/材料行業產能維持緊張狀態,新增產能落地仍需1年左右。在二級細分行業中,通過篩選供給相對“剛性”的行業:預計產能22H2之後“投產”、產能利用率(2010年以來的分位數)高的細分行業,這些行業主要集中在資源和材料等領域。短期內資源/材料行業將維持的“供給不足+需求高增”的狀態。從供給端來看:部分能源主產國家減產,疊加地緣風險升級強化全球行業供給約束,A股部分資源/材料行業“供需缺口”將延續。從需求端來看:鋼鐵行業延後碳達峯提升煤炭需求、新能源車高景氣強化有色小金屬/化工製品需求。

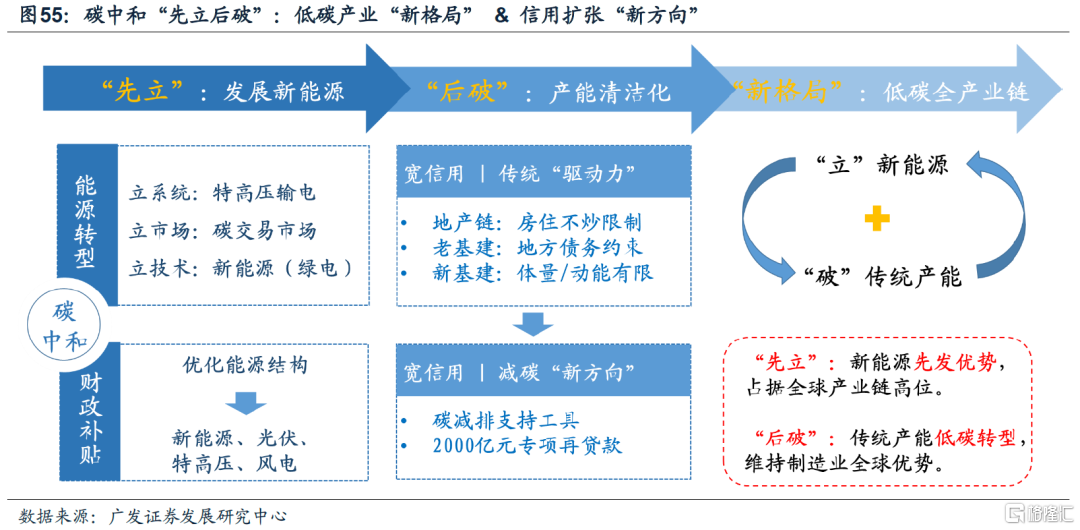

6.2 中期關注“低碳轉型”:碳中和“後破”傳統週期低碳轉型

“雙碳”目標將重塑國內能源產業結構,穩固並拓展中國在全球供應鏈中的優勢。財政補貼和頂層設計提供“先立”(發展新能源)+“後破”(產能清潔化)的新能源發展道路。綠色電力定向政策加速推進,綠電交易試點引導“綠電溢價”形成共識,綠色貸款提供優惠利率等都為企業提供充分的轉型動力和發展空間。“先立後破”將構建國內低碳全產業鏈“新格局”,強化並拓展中國在全球供應鏈中的優勢。一方面,中國已經搶佔了新能源產業鏈(鋰電/光伏/特高壓等)的先發優勢,有助於競爭全球新能源產業鏈高位;另一方面,傳統產能“低碳轉型”,也有助於在未來的“低碳時代”中繼續維持中國在全球供應鏈中的已有地位。

長期來看,“雙碳”驅動的能源結構轉型符合國家發展規劃並有助於把握能源安全戰略。“先立”新能源有助於減少對石化能源依賴,穩固能源安全戰略。國內“雙碳”相關技術已經較為成熟,光伏、風電等新能源經過多輪技術迭代,迎來平價上網時代。國內新能源車滲透率已經突破10%,行業邁入快速增長期。傳統產能“後破”是基於我國資源結構的“穩增長”保障。在我國“富煤貧油少氣”的資源結構背景下,儘快實現傳統產能的“低碳化/清潔化”轉型升級將有利於我國擺脱碳排放限制造成的經濟增長約束。

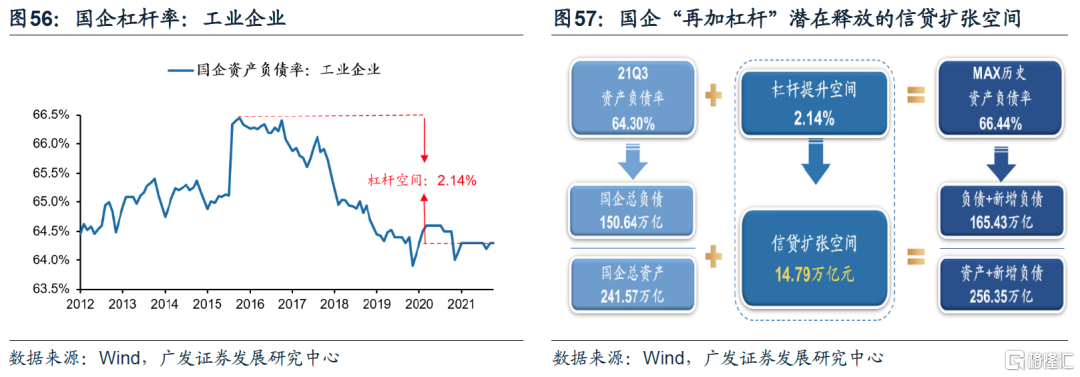

國企傳統產能通過“低碳轉型”再加槓桿,是“穩增長”的重要抓手。傳統產能國企在盈利改善、槓桿率回落、產能擴張受限下累積現金流,有能力通過“低碳轉型”獲取“低碳時代”新優勢。通過線性迴歸外推大致判斷:截至2021年9月,國有工業企業仍有2.14pct的加槓桿空間。如果國企傳統產能“低碳轉型”再加槓桿,能夠釋放總計約15萬億信貸擴張空間。“雙碳”目標提供的充分的槓桿空間成為“穩增長”目標下的“新抓手”。

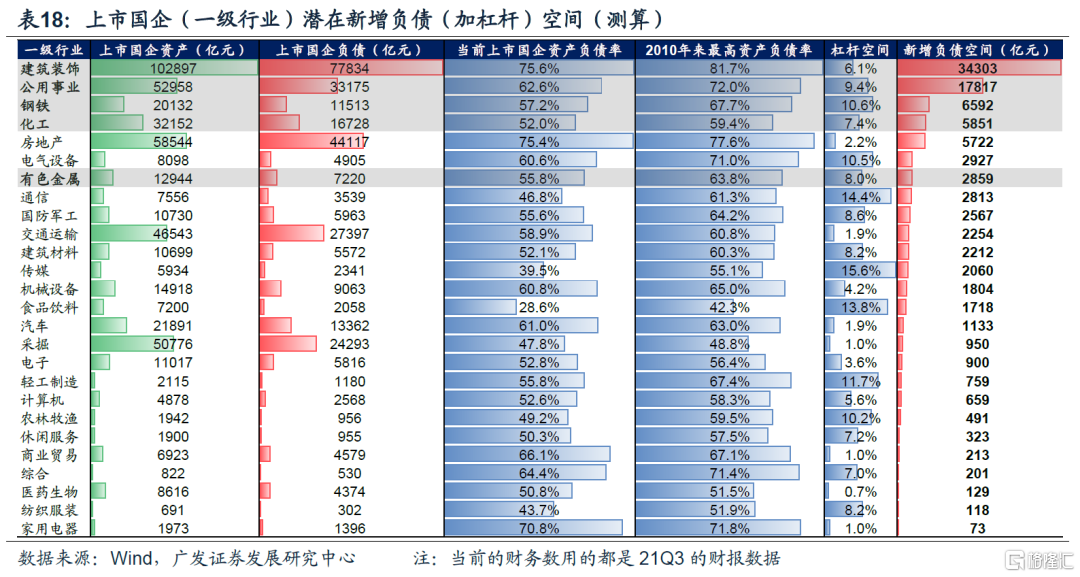

縱觀所有國企傳統週期“再加槓桿”的範疇中的上市公司,國企5大傳統行業(建築裝飾/公用事業/鋼鐵/化工/有色)的潛在信貸擴張空間較大。如果5大傳統行業的上市公司槓桿率加回到10年以來的相對高點,將釋放越6.74萬億信貸需求。基於一級行業口徑,通過測算國企各個行業2010年以來的最大槓桿率和當前槓桿率的差(測算潛在加槓桿空間),以及國企各個行業最新的總資產和總負債的規模(測算潛在信貸擴張空間),可以發現:在國企傳統週期行業中,建築裝飾、公用事業、鋼鐵、化工、地產、電氣設備以及有色金屬“再加槓桿”潛在釋放的信貸擴張空間最大,其中,建築裝飾、公用事業、鋼鐵、化工、有色分別可以提供3.43萬億、1.78萬億、0.66萬億、0.59萬億、0.29萬億的槓桿空間。

22年建議聚焦碳中和“後破”5大領域:建築(裝配式建築)、公用事業(綠電)、鋼鐵(特鋼)、化工(煤化工和新能源材料)以及有色(再生鋁和有色小金屬)。

風險提示

全球疫情仍存在反覆的風險,尤其是奧密克戎疫情帶來更大的不確定性;疫情變異/反覆可能導致全球經濟修復可能不及預期並影響中國出口韌性;全球/中國通脹高位流動性可能邊際收緊;中美貿易/金融領域的關係仍有較強的不確定性。