本文來自:能源雜誌,作者:武魏楠

氫氣具有較強的“倫理屬性”,相比有大量碳排放的灰氫和藍氫,綠氫無疑身份高貴。但價格同樣昂貴的綠氫如何適應市場?它的未來在哪裏?

儘管被無數的網友和媒體吐槽,但日本東京奧運會也有着很多開創性的第一次。採用氫燃料點燃的奧運聖火就是東京奧運會無數“氫元素”的開端。而火炬與聖火台所用的氫氣均來自於太陽能電解水制氫裝置生產的綠氫。

除了奧運聖火,氫燃料電池大巴和汽車、超級加氫站、氫能發電供暖的奧運會村都為東京奧運會增添了無數的“氫元素”。

元素週期表中氫被排在第一位元素,具有高熱值、零排放等多重優點。但作為能源,氫能難以獲取、成本較高,一直沒有能夠得到廣泛應用。除了航天領域之外,氫能在能源行業的應用多年來一直未有大的突破。

2020年9月,中國正式提出了“2030年碳達峯、2060年碳中和”的目標(以下簡稱“3060雙碳目標”)。與此同時在過去一兩年的時間裏,世界許多國家都開始提出“碳中和”目標。據不完全統計,超過100個國家已經承諾要實現“碳中和”,這些國家的排放佔全球總排放量的73%。其中,甚至有90%以上的國家將2050年設為“碳中和”節點。

“碳中和”大潮席捲全球為氫能發展帶來了巨大的機遇。縱觀能源的發展歷史,從最初使用固態的木柴、煤炭,到液態的石油,直至氣態的天然氣,其分子結構中的氫碳比例一直在不斷地提高:木柴的氫碳比在1:3~10之間,煤為1:1,石油為2:1,天然氣為4:1。從18世紀中葉至今,氫碳比上升超過6倍。每一次能源的“脱碳”都會推動人類社會的進步和文明程度的提高,可以預見未來隨着碳中和的進行,氫在能源中的佔比將會繼續提高。

然而需求的急速增長並不能為氫的製備立刻帶來顛覆性地進步。除了高成本問題依然存在,我們在“碳中和”時代還需要制氫過程的低碳甚至無碳化。

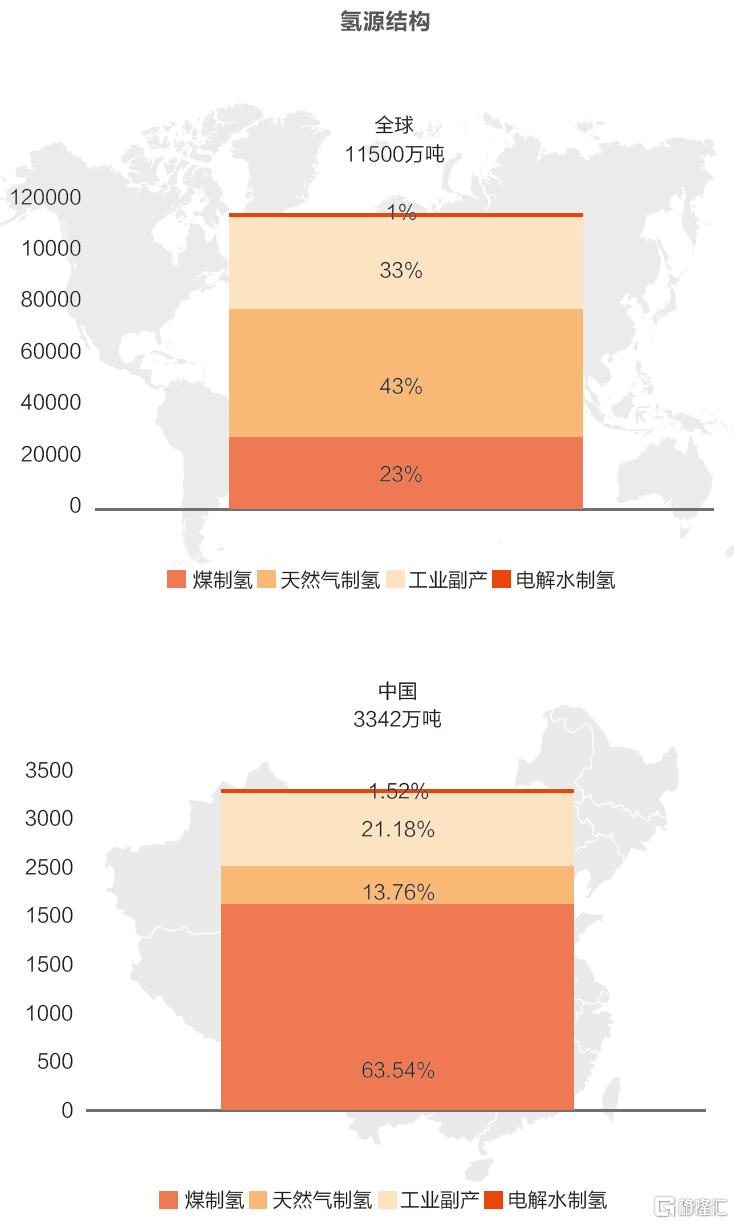

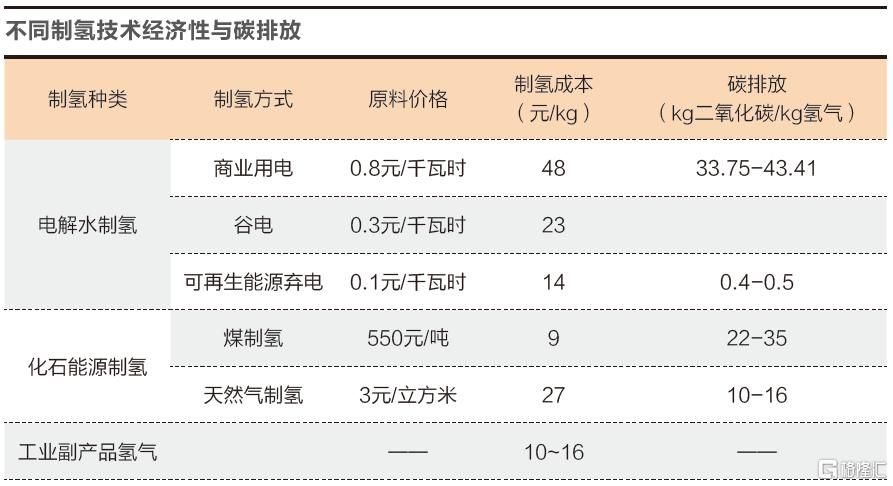

目前,全球氫能產量中,有13%是煤制氫,43%是天然氣制氫,33%是工業副產品制氫。這些大多屬於灰氫,部分屬於藍氫。而中國更是有超過60%的氫來自於完全屬於灰氫的煤制氫。

一般來説,我們把使用化石能源燃料製取,且不對釋放二氧化碳進行處理的氫氣,都叫做灰氫。如果對釋放出的二氧化碳進行捕集和封存,這種氫氣則被稱為藍氫。只有使用可再生能源發電電解或者光解制取的氫氣,才能被成為綠氫。所以即便是電解水制氫,考慮到目前電力系統的脱碳比例,我們依然無法統稱其為綠氫。而無論是中國的“3060雙碳目標”,還是世界各國或早或晚的碳中和目標,所需要的氫能都更多是綠氫。

進入2021年,中國的“3060雙碳目標”逐漸從熱議進入了各行業的實踐階段。能源行業是脱碳的主力軍,電力更是主力中的主力,很快就確立了以新能源為主體的新型電力系統建設。儘管困難重重,但已經有了明確的發展路徑和方向。

但是對於傳統工業、交通、建築等領域來説,脱碳受困於經濟和技術條件。因為能源的使用有時候不僅是提供動力,還有熱值、熱能、能量密度等多種因素的考慮。而無論是從人類能源發展還是化學性質考慮,氫能都是替代化石能源的最佳選擇。也因此有人喊出了“氫能是人類能源終極解決方案”的口號。

然而綠氫發展還是不可避免地面臨着經濟技術性條件的制約。甚至於在記者的採訪中,對於“2021年是否是綠氫元年”這一觀點,業內人士還沒有能夠形成統一的意見。

中國的綠氫發展正在呈現出怎樣的格局?面對經濟技術難題,綠氫應該如何破局?這些紛紛湧入綠氫產業的企業,又有着怎樣的發展計劃?

熱潮源起

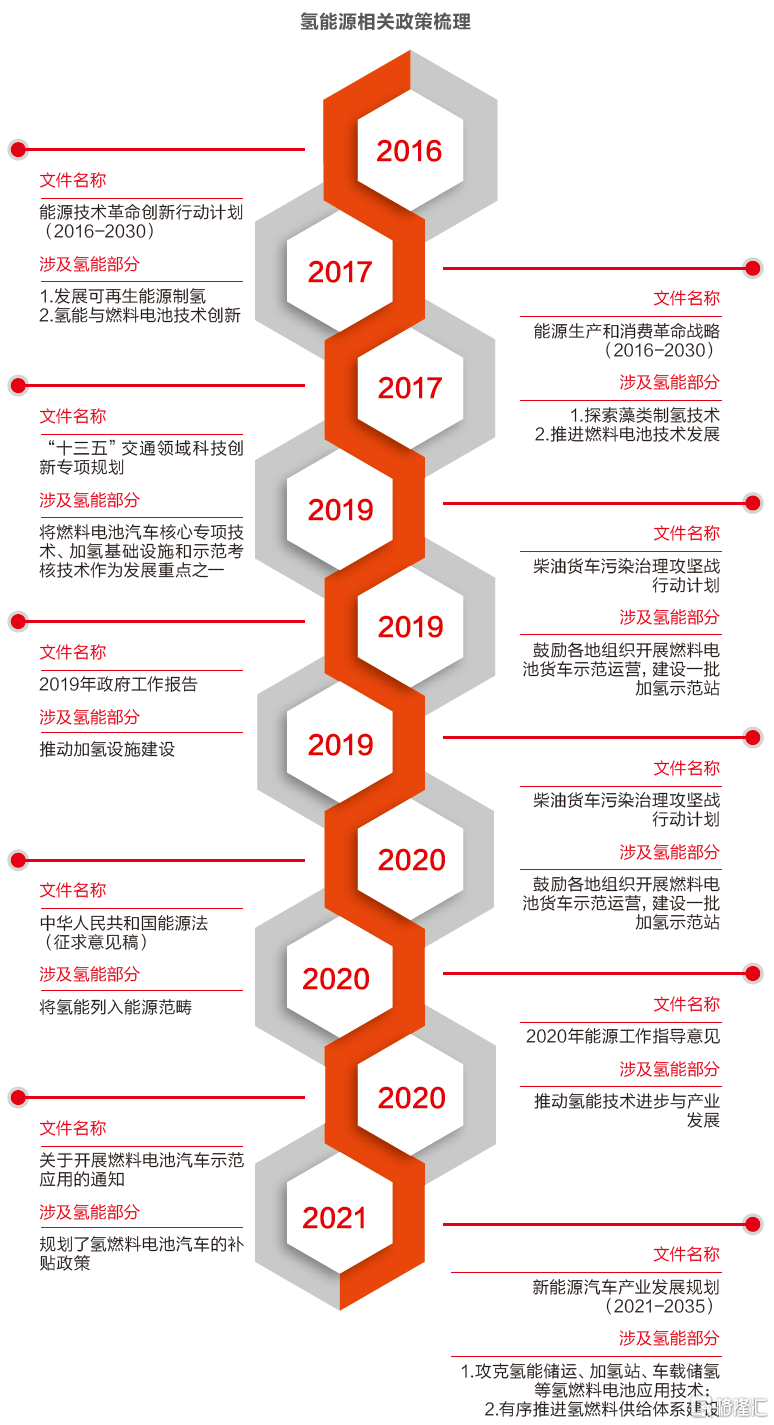

中國對於氫能的研究最早可以追溯到20世紀50年代,但是在“十三五”之前,對於氫能的研究侷限於航空應用和小範圍的燃料電池、電解技術發展等領域,商業化程度較低,而且國家層級的政策支持也較少。

從“十三五”時期開始,氫能在國內的發展開始逐漸有了商業化的突破。產業鏈開始初具雛形,這側面反映在國家政策對於氫能的支持力度開始增大。

“實際上氫能作為交通領域的清潔能源,在國內興起熱潮至少有了5年的時間。但是氫燃料汽車的覆蓋面還是比較小。”中科院一位氫能科研專家吿訴記者,“2021年或許是氫能發展的一個關鍵點,一方面是國家和地方政策越來越開始關注氫能,另一方面就是越來越多的行業外企業—比如光伏企業—開始進入氫能產業。”

2021年3月31日,西安隆基氫能科技有限公司(以下簡稱“隆基氫能”)正式註冊。隆基股份的創始人李振國親自擔任董事長、總經理。

6月陽光電源下屬氫能公司——合肥陽光氫能科技有限公司成立(下稱合肥陽光氫能)宣佈成立。7月,協鑫集團高調對外發布旗下協鑫新能源的氫能戰略,具體目標為:藍氫——首期建成年產230萬噸合成氨,逐步擴能至每年400萬噸生產規模,可供應國內70萬噸藍氫;綠氫——2025年建設100座綜合能源站,達到40萬噸年產能。

對於光伏企業開始大規模進入氫能產業,氫能業內人士認為這主要有內因和外因兩個方面的驅動。“外因方面是國家3060雙碳目標的設定,對於氫能產業有了直接的刺激。這必然會帶來更多地產業外資本進入氫能領域。”上述氫能專家説,“內因的話,更多來自於光伏企業自身發展進入了瓶頸期或者平台期,需要找到新的發展方向。”

2021年是中國光伏平價上網的元年,經過十幾年的發展中國光伏發電成功實現平價上網。在“3060雙碳目標”之下,電力系統減排會要求可再生能源裝機持續快速增長。但增長的同時,由於消納制度、電力市場建設的相對滯後,可再生能源的消納也面臨着一定的挑戰。這也是國內光伏企業在解決了平價上網問題之後的又一個挑戰。

記者在採訪中瞭解到,國內光伏企業進軍氫能也並非都是突然的心血來潮,而是都有着一定的積累。陽光電源氫能事業部營銷總監方偉吿訴記者,陽光電源早在2016年就在公司內部成立了氫能的研究小組。“陽光電源最終選擇氫能業務有兩個主要原因,一方面是因為氫能的發展逐漸被大家所關注,重要性在不斷增強。另一方面就是氫能與我們的主業——新能源——結合的非常緊密。”

隆基的氫能戰略也有着類似的考慮。據記者瞭解,隆基股份從2018年開始就對氫能的技術進行儲備。隆基氫能副總經理王英歌對雜誌記者説:“隆基拓展氫能業務有兩個方面的考慮,作為光伏企業,隆基擁有全套的光伏解決方案,我們希望利用光伏的技術優勢與電解水制氫結合。另外一點是中國在提出雙碳目標之後,除了電力領域需要深化清潔能源對化石能源的替代,還有很多領域是目前可再生能源難以實現脱碳的。”

的確,在“3060雙碳目標”涉及整個國家方方面面的前提下,電力系統脱碳實際上是相對容易的領域。但很多領域依然十分依賴化石能源。例如鋼鐵生產中的高爐就產生了大量的碳排放。當前,我國鍊鋼企業大多使用鐵礦石為鐵源、煉焦煤作為碳源的長流程高爐生產技術,通過焦炭燃燒提供還原反應所需要的熱量併產生還原劑一氧化碳(CO),在高温下利用一氧化碳將鐵礦石中的氧發生反應生成CO2,將鐵礦石還原得到鐵,這個過程帶來了大量的二氧化碳排放。除了提高能源利用率、發展CCS技術,電鍋爐是鋼鐵行業碳減排的主要手段。但如果想要做到更深層次、高效率的“零排放”,通過綠氫作為還原劑的直接還原技術(DRI)是最佳方案。

除此之外,工業與建築供熱也很難通過單一的電氣化改造來實現完全的脱碳。綠氫的應用已經超越了最初的燃料電池領域,擴展到整個經濟體系的應用,包括將氫轉化成其他能源載體和產品,例如氨、甲醇和合成液體燃料。

“可再生能源發電或者説綠電可以保證我們的電力系統實現100%的脱碳。但並不是全世界所有的工業門類以及生產生活的所有領域都可以實現電氣化。”西門子能源股份公司新能源業務全球首席戰略官兼新能源亞太區業務負責人趙作智博士對記者説,“飛機、工業用熱等等很多門類我們都無法實現電氣化。在無法實現電氣化的領域,實現脱碳的一個必經之路就是使用綠氫。”

看起來綠氫正是一片廣袤的藍海,光伏企業涉足其中不僅可以積極拓展自身主業的發展,還可以搶佔未來能源轉型的全新制高點。但綠氫發展的諸多障礙依然不能被我們所忽視。遲遲無法大規模商業化的綠氫依然還處於發展的最初階段。那麼這個被寄予厚望的未來能源,又正在走着怎樣的商業化之路呢?

技術路徑的選擇

如果説東京奧運會增加了氫能源在奧運會場景中的應用,那麼即將到來的北京冬奧會將使氫能的應用進一步拓寬。北京延慶是2022年冬奧會的三大賽區之一。2016年,國家電投與延慶區政府簽署戰略合作協議,以冬奧會為契機,共同推進綠色制氫、加氫項目落地,探索氫能創新技術,促進氫能裝備產業發展,並配合北京市交通委、冬奧組委開展氫能交通示範應用,共同推動綠色智慧園區和低碳示範村莊建設,着力打造新能源應用示範區。

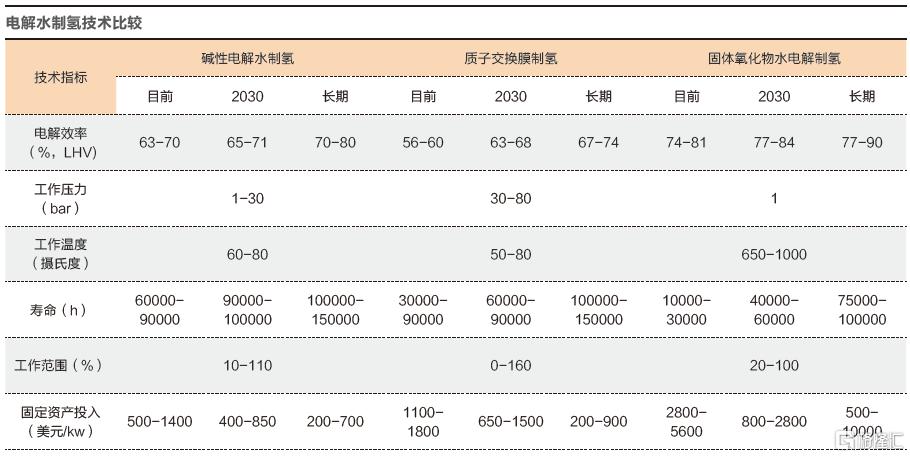

作為國家電投的綠氫合作伙伴,西門子能源將為國家電投位於延慶的中國電力氫能創新產業園提供一套橇裝式質子交換膜(PEM)純水電解制氫系統“Silyzer200”。而質子交換膜水電解技術正是能夠生產綠氫的制氫技術—電解水技術—的三大類技術路徑之一。除了質子交換膜水電解技術外,電解水制氫技術還有鹼性水電解、固體氧化物水電解兩種。“水電解制氫實際上並不是一個新鮮的技術,而是一個成熟了幾十年的技術。最早來源於航天領域,用於給宇航員製氧,產生了氫氣這樣的副產品。”上述氫能專家説,“目前的水電解技術路線中,鹼水電解和質子交換膜技術應用最多。其中鹼水電解更加成熟、成本更低。但是在安全和品質上還存在問題,產量、效率也有限。質子交換膜技術更簡單,理論上效率更高,但是成本也更高,部分關鍵設備還需要進口。”

看起來制氫技術的發展遭遇了和當年太陽能發電類似的境況:多種技術路線並存的情況下,是選擇當下低成本的技術通過大規模產業化降低成本,還是押注高成本而更具技術含量的技術?對於這個問題,西門子能源的思考結合了現實性和前瞻性。“質子交換膜制氫是我們研發的重點之一。”趙作智説,“質子交換膜水電解槽的啟停非常靈活,可以成為電網調節負荷的重要參與者。這一點已經在西門子能源位於法蘭克福的制氫項目中進行了實踐。這種特性也讓質子交換膜技術能夠很好地與可再生能源發電的波動性相耦合,從而降低用電成本。從氫能應用的角度來説,質子交換膜制氫也可以與下游的氫燃料電池應用實現技術上的互通,更具競爭力。”但他同時強調,西門子能源對於制氫技術路線的選擇不僅僅考慮製作綠氫本身,在不同的場景,結合不同的國情,需要不同的技術路線。

相比於西門子能源對未來技術進步和創新的期待,國內的光伏企業或許更加“謹慎”。王英歌吿訴記者,隆基選擇產業化的制氫路線依然是目前更加成熟的鹼水電解制氫。“從性價比的角度來説,鹼水電解制氫更符合大規模可再生能源制氫的應用。隆基會更加註重技術是否適應當前的產業化發展。”但同時王英歌也強調,隆基對於其他的電解水技術也在進行關注和研究。“在產業化的同時,保持對新技術研究與創新的領先,這是隆基的一貫作風。一旦新技術成熟,我們就會立刻將其產業化。”

陽光電源也表示正在同時推進鹼水電解制氫技術和質子交換膜制氫技術的發展。“但是兩者的定位完全不同,前者是立馬可以做到的,後者是基於未來3到5年需求的發展。”方偉説。

而將多種技術路線齊頭並進做到極致的,或許就是協鑫了。在2021年6月的SNEC大會上,協鑫集團與西門子中國、東芝中國、中船派瑞氫能科技、國家電投北京綠氫科技公司正式牽手,締結氫能源戰略合作伙伴關係。這其中西門子能源押注質子交換膜制氫技術,東芝在水電解的研究上正積極推進固體氧化物電解池的研發。中船派瑞氫能科技公司是中國船舶重工集團第718研究所(以下簡稱718所)的子公司,而718所正式國內主要研究水電解氫的機構,掌握着成熟的鹼水電解技術。

在採訪中記者發現,所有的企業對於綠氫製造技術未來發展的預判幾乎都借鑑了光伏成本下降的路徑:技術創新與大規模產業化讓成本得以快速下降。從宏觀的角度來看,這並沒有問題。但對於綠氫的製造成本,也必須有更為細緻的分析。

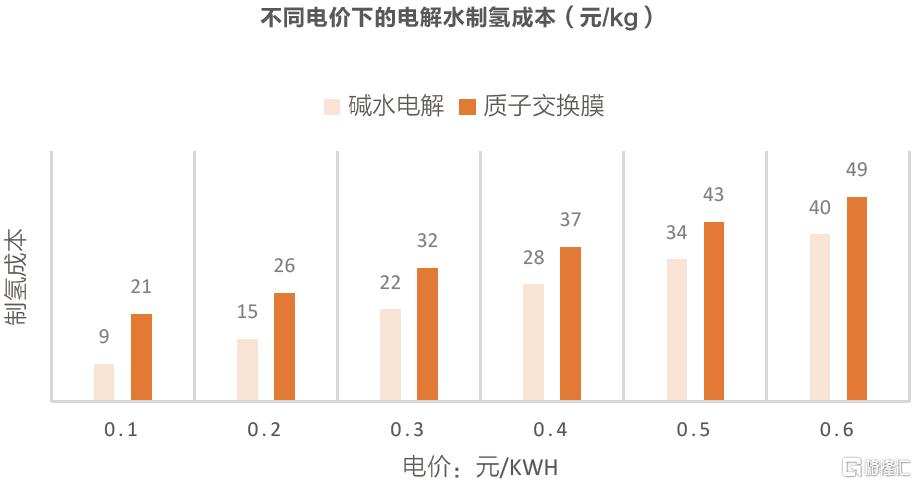

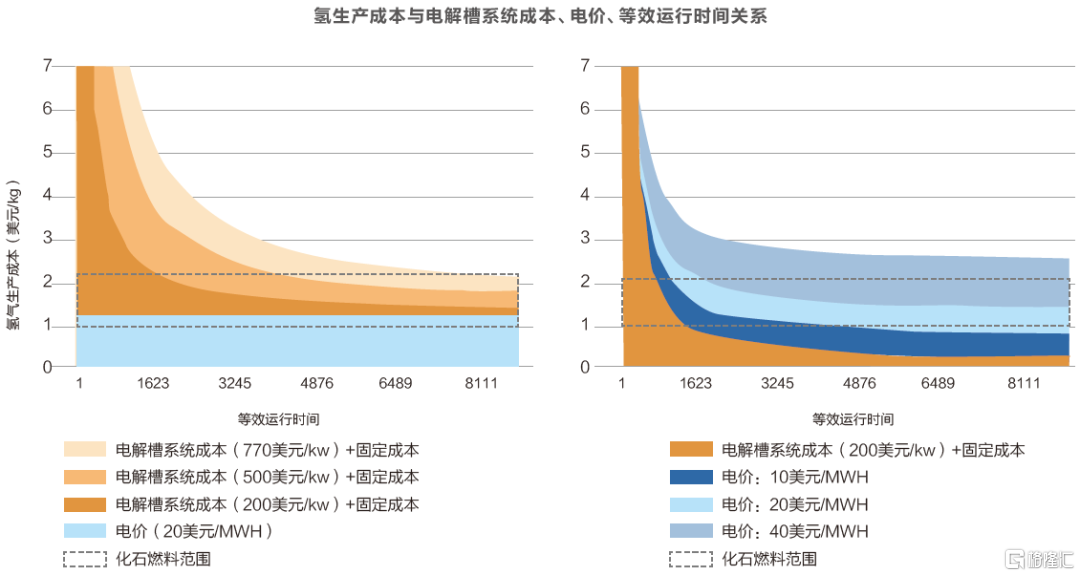

“目前綠氫項目的固定成本中,有三分之一屬於工程、項目管理、風險成本,這部分成本與選擇哪一種技術路線沒有關係。”趙作智吿訴記者説,“剩餘三分之二的硬件成本中,對於鹼水電解的技術路線,大約四分之一屬於電解槽的成本。也就是説整體固定成本中只有大約16%~17%由技術路線來決定。相對來説,目前質子交換膜的硬件成本則達40%到50%,但隨着技術研發與進步,未來有巨大的成本降幅空間。此外,電解水制氫還有大量的變動成本,也就是電價。”

所以實際上綠氫的製造成本必須要綜合考慮電解槽成本、電價和運行時間三個重要的因素。

這樣看起來,國內蜂擁而上的光伏企業制氫似乎存在了邏輯上的問題:雖然光伏發電的成本幾乎可以降到最低,但考慮到光伏發電只有1000多小時的利用小時數,似乎光伏制氫在成本上存在很大問題。再加上光資源豐富的西北地區水資源緊缺,似乎同時包含了海水資源、風電資源和東部發達地區條件的海上風電制氫更具潛力。

事實果真如此麼?綠氫的發展還存在着哪些我們沒有發現的隱形限制呢?

有限制的解決方案

從數據上看,中國可再生能源制氫的潛力無疑是巨大的。2020年全國棄風電量166.1億千瓦時,棄光電量52.6億千瓦時,主要河流棄水電量301億千瓦時。

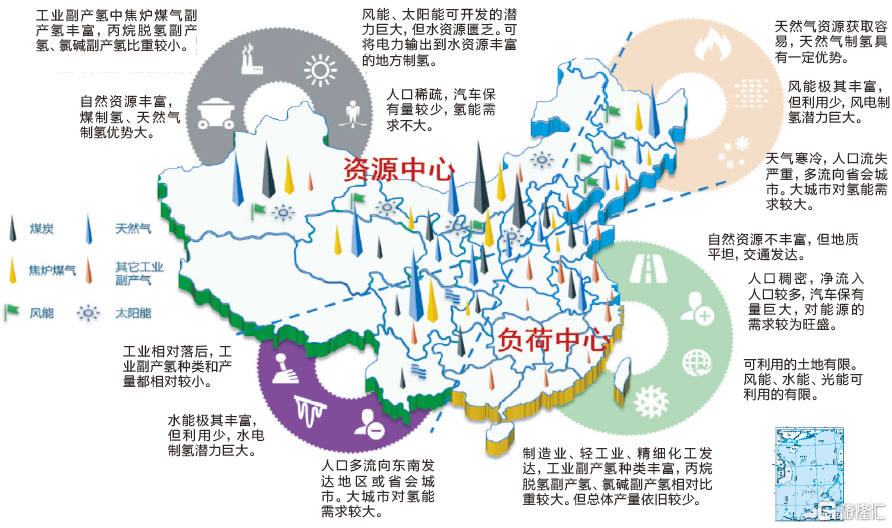

但是中國風資源、光資源和水電資源分佈都呈現出極強的地域特徵。西北地區風光資源豐富且開發潛力巨大,但水資源相對較少。西南地區水資源和水電資源都十分豐富,看起來適合發展電解水。但西南地區經濟發展程度較低,人口密度相對較少。缺乏廣泛的氫能應用市場。東南沿海地區海上風電資源、水源充足,並且工業門類齊全、城市密集,同時具備綠氫的製造和應用潛力。

“但是目前海上風電成本下降的幅度不僅低於陸上風電,更遠低於光伏。”上述業內人士説,“再加上氫氣或者電力的運輸成本、海水淡化成本,目前的海上風電制氫幾乎沒有經濟上的競爭力。”

西北地區雖然看起來風光利用小時數少、經濟欠發達、氫能需求不足,並不是完美的綠氫發展區域。但在綠氫的起步階段,西北地區依然吸引了大量的企業進入。

“寧夏的寧東、河北的張家口、內蒙的鄂爾多斯、陝西的榆林,這些都是西北地區氫能發展火熱的地方。”方偉説,“這其中有三個煤化工基地,具備絕佳的消納條件。”

在現代煤化工的生產工藝流程中,氫不僅僅是重要的產品,更是重要的化工原料。在“3060雙碳目標”的嚴苛要求之下,煤化工如何實現生產過程的低碳乃至脱碳,是西北煤化工基地必須要解決的問題。這也為西北地區綠氫的發展提供了市場潛力。

對於光伏發電小時數較低的問題,光伏企業則正在通過風光儲結合等方式來解決。“目前制氫還是要使用一部分網電。但使用網電制氫在電力系統脱碳之前沒有解決制氫的碳排放問題。”王英歌説,“目前來看風光儲結合的可再生能源制氫是主流的製造綠氫方向。”

而水資源的制約對於綠氫來説也是有限的。製造綠氫的水消耗主要分為綠氫的生產環節和綠電的生產環節。氫生產而言,電解水的最小消耗大約是9千克水/千克氫氣。考慮到水的脱礦過程,這一比例大約為18~24千克水/千克氫氣。而上游的綠電用水更少,光伏發電的用水量在2.4~19千克水/千克氫氣(50~400L/MWh)之間變化,風力發電的用水量在0.2~2.1千克水/千克氫氣(5~45L/MWh)之間。總體來講,利用光伏發電和風力發電產生氫氣的總耗水量平均為32kg千克水/千克氫氣和22千克水/千克氫氣。

“實際上從化學上來説,不管是煤制氫、天然氣制氫還是電解水制氫,都是將氫元素與氧元素進行結合。”上述制氫專家説,“反而是電解水的耗水是最少的。水對於綠氫製造的約束性沒有那麼強。”

對於涉足綠氫的企業來説,電價還是最大的限制性因素。“在所有影響成本的因素中,電價是第一位的。第二就是設備的運行小時數。”趙作智説。

儘管綠氫在水資源相對貧瘠的西北地區也可以發展,但這依然無法掩蓋綠氫發展過程中受到多種條件限制的現實。當下的光伏企業選擇西北地區也是看中龐大的煤化工作為消納市場。除了制氫,氫的儲運、加註成本也在全口徑成本中佔據了重要部分。

“目前氫氣通過管道運輸還存在技術上的難題。”國內一家氫氣運輸設備製造商負責人對記者説,“除非對現有天然氣管道進行大規模的改造,否則管輸氫氣很可能存在較大隱患。而用罐車運輸氫氣,較為經濟的輻射半徑大概在以氫氣製造為中心的500公里範圍內。”

顯然,對於當下有關氫氣成為未來“終極能源解決方案”的看法,更多隻是側面反應出當下氫能市場的火熱。對於真正踏足綠氫製造的企業來説,它們不約而同的選擇了將氫氣作為低碳電力在未來能源體系中的補充。“脱碳的電力系統始終是能源產業碳中和的首選和最主要目標,使用綠氫更多地是為了補全能源系統中無法進行電氣化的部分。讓整個能源產業的碳中和完整地實現。”

然而任何一項新技術從出現、興起到最終的產業化和規模化都要經歷一番艱難的波折。綠氫恐怕也難以逃脱這一循環。

未來的考驗

中國科學院大連化學物理研究所(以下簡稱大連化物所)在制氫與燃料電池技術技術方面在國內處於領先地位。近一兩年來,大連物化所可以説是門庭若市。“我們接待了很多很多的企業。”大連化物所的一位專家説,“到最後我都會提醒企業,綠氫是很好的技術方向,但是它要實現產業化還有很大的難度,很長的時間。”

每一個企業都想當先行者,但是沒有一家企業想做先烈。然而,一個產業從無到有、從默默無聞到長成參天大樹,總會有人犧牲。中國光伏產業過去十幾年的降本過程中,無數曾經顯赫一時的明星企業都是“眼見他高樓起,又眼見他樓塌了”。

“即便是企業沒有成為行業發展過程中的“先烈”,綠氫行業未來不可預期的大量投入—包括時間投入和資本投入—都需要企業有充足的的思想準備。”

據大連化物所專家介紹,現在的電解水成本正在進入成本劇烈下降的階段。“用於實驗的1兆瓦設備成本近期就下降了三分之一左右。如果是規模化生產,成本還能更低。”但面對灰氫和藍氫,綠氫依然缺乏經濟上的競爭力。

現階段綠氫最大的優勢是零碳排放,但碳排放偏偏對用户缺乏經濟性約束。“現在單純讓綠氫和煤制氫、天然氣制氫、工業副產品制氫相比,成本還是相對較高的。”王英歌説,“未來中國各地區會有更強的碳排放約束,以及逐漸完善的覆蓋全行業的碳市場。歐洲的碳價已經達到每噸50歐元,中國未來的碳價是可以預見會上漲。這些因素都會增加化石能源制氫的成本,有利於綠氫的發展。”

在光伏產業發展的過程中,國家補貼發揮了巨大作用。綠氫有可能會延續這一發展路徑麼?對於這一問題,光伏企業普遍表達了對於綠氫直接補貼的期待。不過它們同時也表示,補貼並不應該成為企業生存的基礎。“從光伏的經驗來看,如果依靠補貼解決企業生存問題也是不正確的。”方偉説,“國家補貼證明了產業發展的方向和趨勢沒有錯,表明了國家對這個行業的支持。最終還是要依靠企業自身的投入和創新才能實現行業的健康發展。”

對於補貼,有專家預測國家可能會更加傾向於支持氫能的用能端,而且不再過多地使用直接補貼。“例如部分城市出台對於氫燃料汽車的支持政策或者是其他使用綠氫工業項目可以得到其他政策。”上述大連化物所專家説,“從技術角度來看,我們已經應用到了元素週期表的第一個元素。在目前的人類認知下,可能幾乎無法找到更清潔的能源。從這個角度來説,把氫能稱為終極能源也不算過分。”

這個“終極能源”未來會又怎樣的發展空間呢?當記者問出對“十四五”綠氫產能規模預測這一問題的時候,所有的企業專家都表示很難預判。而最大的阻礙就是氫能“十四五”規劃的未知。也許只有當未來5年政策導向這隻“靴子”真正落地,我們才能夠更加看清楚綠氫未來的發展方向與路徑。