今日,鋰電池板塊全線拉昇,容百科技開盤即漲停,中偉股份一度漲超16%,午後大盤跳水帶動漲幅收窄為15%,多氟多、天際股份、恩捷股份等11只個股漲停、天賜材料一度封板,尾盤漲幅收窄為9.2%。龍頭寧德時代一度漲超10%,收漲6.6%,市值逼近萬億。

消息面上,天賜材料昨日晚間公吿,公司全資子公司寧德市凱欣電池材料有限公司與寧德時代新能源科技股份有限公司簽訂了《物料供貨框架協議》,自協議生效之日起至2022年6月30日,向寧德時代供應預計六氟磷酸鋰使用量為15000噸的對應數量電解液產品。寧德時代將預付產品貨款6.75億元。

此外,5月27日,美國參議院財政委員會提出推動電動汽車、清潔能源税收抵免的提案,其中關於電動汽車方面,力度大超預期: 1)取消了之前的車企累計銷量20萬輛後,需要在一年內退坡的限制。 2)直到電動車佔當年汽車總銷量的50%後,退税補貼才會逐步退坡。 3)單車補貼金額上限由7500美元上修至12500美元。

這兩大消息全面點燃今日的鋰電池板塊。一方面,目前全球六氟磷酸鋰總產能約為5.6萬噸左右,寧德時代預定了1.5萬噸六氟磷酸鋰,向市場傳遞出一個信號:鋰電池板塊在未來一年大有可為。另一方面,拜登政府持續出台對新能源汽車利好的提案,讓這個行業更具想象空間,產業鏈中上游的中國優質供應商有望繼續受益。

事實上,鋰電池板塊今年表現一直很強勢,指數從2月5日見底後,從820點一路攀升至1005點,漲幅超22%。背後的原因是什麼?

在全球流動性過剩的大背景下,隨着經濟的持續復甦,原材料價格從年初以來持續走高。以鋰電池的上游材料例,截至5月21日,國產氫氧化鋰報價為8.9萬元/噸,為連續22週上漲,今年以來累計漲幅達82%。

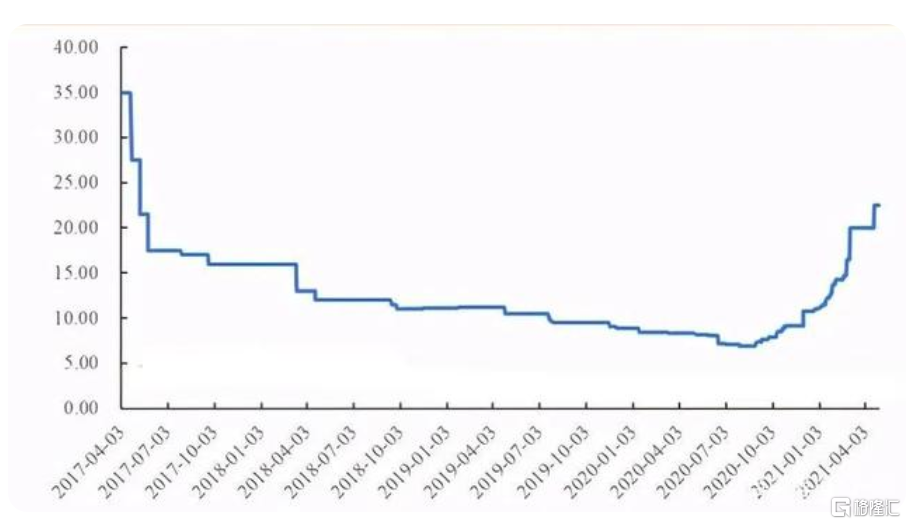

從去年8月份開始,六氟磷酸鋰的價格一路上漲,從不到7萬元/噸漲至目前的26萬元/噸,漲幅超270%。

六氟磷酸鋰價格,來源:網絡

相應的產業公司亦開始提價。4月18日,多氟多宣佈六氟磷酸鋰銷售價格對國內各類客户上調3萬元人民幣/噸,對國際各類客户上調4500美元/噸;4月20日,天際股份表示,近期公司六氟磷酸鋰產品價格在現有報價基礎上上調15%-20%。

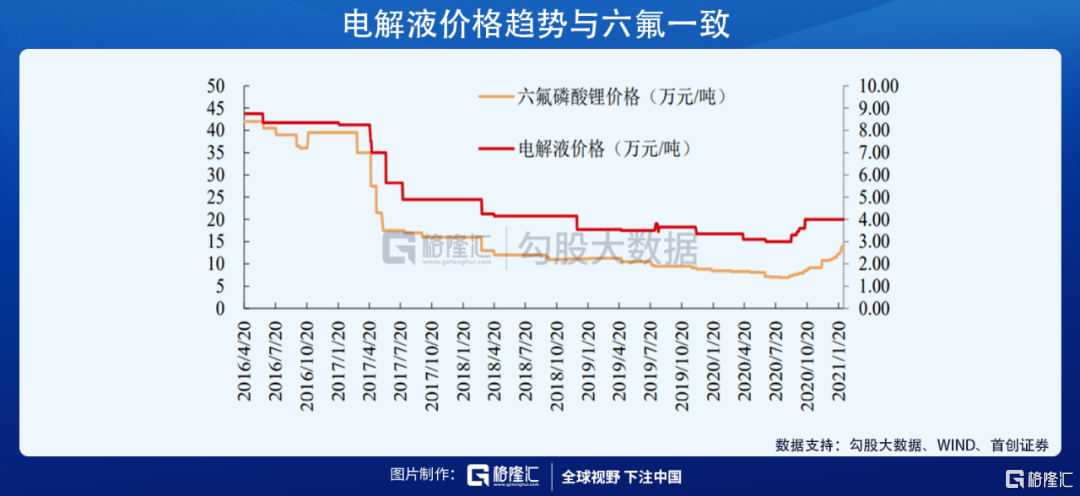

從鋰電池的成本構成來看,電解液佔比為 5%-10%,六氟磷酸鋰佔電解液原材料成本40%左右,是佔比最高的材料。高工鋰電調研顯示,2020年中國電解液市場出貨25萬噸,同比增長36.6%。

對比往年價格,電解液價格和六氟磷酸鋰的價格高度一致,所以六氟的價格走勢非常影響電解液的價格。

而六氟磷酸鋰價格持續走高的背後邏輯主要是供不應求。

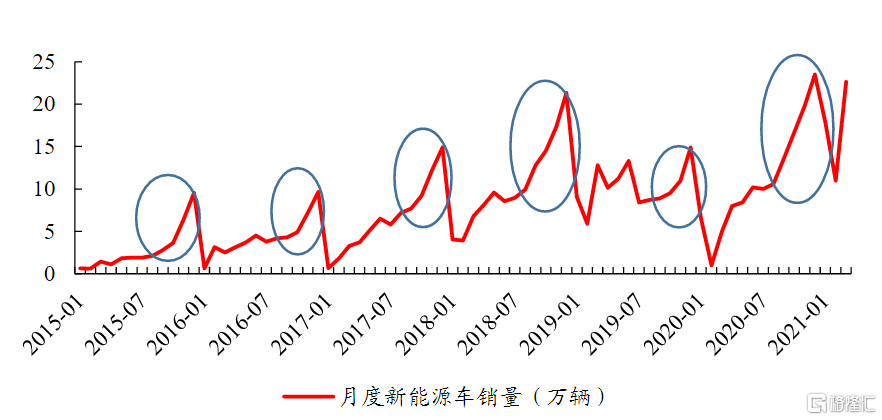

需求方面,歷年數據顯示,每年上半年一般為零售車的消費淡季,7月後新能源車需求將逐步攀升。今年淡季不淡,1-4月新能源汽車產銷雙雙超過70萬輛,分別達到75.0萬輛和73.2萬輛,同比增長2.6倍和2.5倍。可以預計下半年的新能車銷量會加速釋放。

下半年是新能源車消費旺季 數據來源:中汽協、開源證券研究所

開源證券預計2021年國內新能源車銷量將達到249.7萬輛,同比2020年增長93.97%;對應國內動力電池需求量為124.85GWh,同比增長90.1%。動力電池需求的攀升會相應擴大的電解液的需求量,帶動六氟需求持續旺盛。

國際方面,海外新能源市場勢頭保持良好,尤其是歐洲市場,導致海外電池企業對國內六氟磷酸鋰需求快速提升,這進一步加大六氟磷酸鋰市場供不應求局面。

但在供給方面,目前六氟磷酸鋰行業庫存處於近三年來同期最低水平,同時考慮企業擴產建設週期普遍在1.5年左右,短期內新增產能較少。疊加新能源汽車產銷數據依然良好,六氟磷酸鋰供需偏緊的格局或將延續,價格仍將繼續走高。

落腳到A股市場,據不完全統計,目前全球六氟磷酸鋰總產能約為5.6萬噸左右,其中天賜材料、多氟多、天際股份合計擁有超過3萬噸產能,產能佔比達到55%。

隨着六氟磷酸鋰價格的持續上漲,相關公司在積極擴產。天賜材料是動力電池行業中電解液龍頭公司,目前現有六氟磷酸鋰產能共1.2萬噸,新增液體六氟磷酸鋰項目今年四季度也將建設完成。

值得注意的一點是,天賜材料既生產六氟磷酸鐵鋰也生產電解液,自供率達到 90%以上。以現有產能1.2萬噸為例,天賜材料自身就需要1萬噸鋰鹽,與寧德時代最新簽下的協議在未來一年內要提供1.5萬噸六氟磷酸鐵鋰,意味着該公司的產能至少擴產1倍。

多氟多擁有產能1萬噸,公司力爭在2022年底達到3萬噸的產能,產能翻倍。

永太科技現有產能2000噸,公司5月14日在投資者互動平台表示,年產6000噸六氟磷酸鋰和1500噸雙氟磺酰亞胺鋰及配套氟化鋰項目正在建設中,產能翻3倍。

天際股份曾在互動平台表示,公司六氟磷酸鋰的年產能8160噸,包括2160噸和擴產6000噸,均已投產。

今年的一季度報已經顯示出六氟價格的上漲為公司帶來豐厚的利潤。天賜材料2021年度一季度實現淨利潤2.87億元,同比增長591.15%。多氟多公吿一季度實現淨利潤9326.49萬元,同比增長7448.21%。

可以預見,在六氟磷酸鋰持續漲價的大背景下,隨着企業產量的持續擴張,相關上市公司的業績有望大幅提升。