豬價又降了,豬企又跌了。

多家生豬養殖上市公司發佈4月銷售數據,大部分豬企仍然低迷,延續今年一季度盈利同比大幅回落的趨勢。昨晚,天邦股份公吿4月份銷售商品豬20.28萬頭,銷售收入4.61億元,銷售均價23.67元/公斤(商品肥豬均價為21.09元/公斤),環比變動分別為-39.05%、-46.02%、-18.50%。

今天一開盤,天邦一字跌停,毫無招架之力,整個豬肉板塊跟着掉溝裏去了。

但是,如果拉長時間看,這場始於2019年,並綿延至今的非洲豬瘟,在打擊整個豬肉行業,給老百姓吃豬肉“添堵”的同時,也為豬企帶來新的發展機遇。

更重要的是,這場豬瘟至今,過去的“豬王”温氏,股價跌了六成,市值剩下873億,而牧原則成功翻倍,市值高達3759億,是温氏的4倍多。

温氏股價走勢:

牧原股價走勢:

兩年時間,舊時代溘然而逝,新時代悄然來臨,新老“豬王”就這樣完成交替。

01養豬模式:温氏向左,牧原向右

過去很長一段時間裏,温氏都穩坐國內“豬王”的寶座。

2015年登陸創業板時,温氏一年銷售的商品豬1535.06萬頭,營業收入263.08億元,同期牧原的商品豬銷售只有171.05萬頭,加上種豬、仔豬,總共營業收入也不過30.03億元,温氏不管產能,還是營收規模,都足足甩開牧原的“9條街”,如果那個時候説牧原是温氏的對手,那真的是開玩笑。

温氏的發展壯大,源於創始人温北英老先生對養雞模式的一次探索。1983年,温氏創立時,温老先生面臨各種困難,總結起來就四個字:人少,錢少。

在困難面前,温老先生突發奇想,通過發動村民養雞,共擔風險、共享收益的模式,誤打誤撞闖出了“公司+農户”模式,這種模式其實就是加盟模式,温氏可以通過大規模農户的參與,用輕資產模式實現規模擴張,既不用承擔前期基礎設施的建設,節省資本開支,又能很好地調動農户的積極性,最終實現雙贏。

在當時的環境下,這種模式相當有吸引力,因為中國是農業大國,農村居民的佔比又很高,農民本身就深諳養殖,又存在增加收入、扔掉窮帽子的客觀需求,温氏能夠幫助農户解決許多養雞環節上的問題,所以兩者一拍即合。

這種模式,使得温氏很快成為廣東地區乃至全國最大的黃羽雞養殖公司,後來温氏進軍養豬行業,如法炮製了“公司+農户”模式,並取得成功,堪稱真正的踐行改革開放總設計師“先富帶動後富,最終實現共同富裕”的典範,在扶貧攻堅實業上,國家也得給温氏記上一功。

但是,到2020年,劇情反轉。

牧原商品豬銷售1152.4萬頭,實現總營業收入562.77億元,同比增長178.31%,實現淨利潤303.75億元,同比增長379.37%,而同期的温氏商品豬銷售954.55萬頭,同比下降48.45%,實現營業收入463.43億元,營業利潤141.74億元。

很明顯,牧原不管是規模、營收,還是利潤率,都實現了全面反超,形成新“豬王”。而這種反超,前後不過5年時間,一個當初只有温氏1/9的小豬企,一躍成為全國第一大豬企,現在,沒有人説牧原超越温氏是笑話。

看深一層,牧原的反超,又存在必然性。當中固然有天時地利人和,但最重要的,來自於秦英林對温氏模式的顛覆。

如果温北英是合縱連橫的互聯網模式,那秦英林就是“關起門來搞建設”的工業化模式。

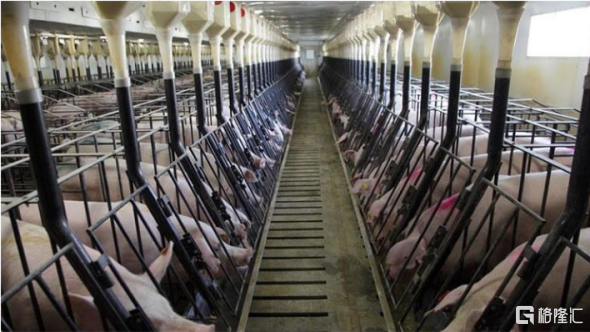

牧原模式的最大特點,就是全面自營,自己建設、自己管理,走養殖工業化的道路,這種模式前期的資本開支非常大,固定資產也很重,是百分百燒錢的活兒,但一旦度過較為艱難的投入期,經濟效益就會逐步顯現。牧原模式帶來的生產效率的提升、規模效應的顯現、養殖成本的下降、品控力度的提升、對瘟疫和大型社會事件的抗風險能力,都在不斷證明這種模式的優勢,尤其在這次非洲豬瘟中,自建模式可以統一標準,統一行動,對於瘟疫的管控更為有效。

反觀温氏,由於農户散落各地,各個農户的意識、能力都有差別,在對抗大型瘟疫的時候,管控起來較為困難,效率也相對低下。

在非洲豬瘟高峯期,大量養豬場被“血洗”,這場無形的戰爭,誰能夠最快控制住疫情,誰就能最快復工復產,贏得先機,兩種模式下,牧原顯然要更勝一籌。

02擴張模式:牧原以快打慢

養豬是週期性行業,中國的養豬集中度又比較低,每一次的週期波動,都會甩掉一批養豬户或者豬企,而有競爭力的養殖户或者豬企則可以更上一層樓。

什麼能力使得豬企可以逆週期而行?

其中一個重要能力是快速擴張能力。

温氏模式在輕資產運行的同時,侷限性也很明顯,因為養殖户是有地理半徑要求的,超過預設的地理半徑,飼料的運輸、豬的運輸,技術人員的下鄉,農户的出入,就會失去時間和成本優勢,進而喪失經濟效益。

但是,一定半徑範圍內農户的數量相對恆定,在技術沒有顛覆性變革之前,每個農户的養殖規模變化也很緩慢,尤其是養豬場落成的頭幾年,農户有強烈地回收投資的意願,即使你吿訴他應該升級豬舍,可以養更多豬,他都不一定願意,即使老農户,對於升級基礎設施的意願也不會很強烈,因為一説升級,就免不了花錢。

換言之,温氏能夠籠絡到的農户數量有天花板,農户本身能夠觸達的養殖規模也有天花板。

這種天花板在沒有出現之前,也就是温氏擴張的“0-1”階段,什麼事都沒有,增長曲線依然很漂亮,但是一旦觸及天花板,也就意味着這個地區的養殖規模到頭了,從1再到2,就困難多了,或者説,根本就沒有1到2。

所以,一個地區擼完了,温氏只能繼續到新的地方開拓,而這種開拓,時間效率就顯得緩慢,從屬地分公司的申請、審批、建設,到宣傳、一家一户地吸收新農户,再到指導每個農户建豬舍,圈養仔豬,一晃就好幾年過去,但豬出欄可能還毫無蹤影。

更重要的是,如今的年輕一代,都喜歡往城市裏跑,願意呆農村做個養豬户的人會越來越少,温氏模式也會面臨舊地區後繼有沒有人,新地區又有沒有足夠農户可以開拓的問題。

但牧原就不一樣,直接和當地政府談,圈下一大塊地,火急火燎地開工建設,大幹快上,落成後就是一個大型現代化養豬場,各種先進設施設備一應俱全,生產流程、管控流程、食品安全流程,全部標準化,一個養豬場可以做到幾十萬頭,而温氏的農户豬舍很難與之匹敵。

比起“漫天星星,不見月亮”的温氏模式,要高效得多,當然,投入也大得多。

同時,牧原模式也降低了對農户的依賴性和差異性,而在長期的反覆試練中,產業鏈上下游、供應商的磨合也逐漸定型,整個模式一旦走通,就具備很強的可複製性。只有錢夠、地拿得到,當地政府又支持,這種工業化模式就可以開足馬力,簡單地“複製粘貼”,至於工人,統一培訓上崗。

秦英林花了二十多年探索出來的牧原自營模式,最終使得牧原可以緊抓非洲豬瘟帶來的“利好”,在擴張路上一馬平川。

03結語

每一次大變革,都可能引發新舊力量、新舊模式的更替。

互聯網購物模式興起,傳統購物模式衰落;“物找人”的拼多多模式興起,“人找物”的淘寶模式遭遇最大挑戰。

這場由非洲豬瘟引發的養豬大戰,到現在勝負已經很明顯,牧原模式勝過了傳統的“公司+農户”模式。

商業競爭的本質,很多時候都離不開模式創新。而模式的創新,最終的依歸就是效率的提升、成本的下降。

有能力創造出新的提升效率、降低成本的商業模式,即使前期投入比較大,儘管等待效用發揮作用的時間比較長,但最終都被證明為好的商業模式,價值會遲到,但不會不到。

什麼公司值得投資?

有能力創造這種商業模式的公司,就值得投資。

如果能夠不斷順應時勢,不斷進化商業模式的公司,就更值得投資。

實事求是地説,温北英當年創造的“公司+農户”模式,就是順應了當年的時勢,而如果把秦英林放在温北英的年代,他或許無法推行自營模式,也會選擇和温北英一樣的道路,只不過,歷史沒有如果。

但現在,温氏也開始變革自己的養豬模式,衍生出“公司+基地”、“公司+現代化養殖小區”模式,甚至開始了自營模式,很顯然,看到牧原的成功,温氏的管理層也受到很大觸動,温氏也在自我進化,而模式這種東西,無所謂專利侵權,牧原能做,温氏同樣能做。

如果温氏也融會貫通了牧原模式,養豬大戰又會不會硝煙再起?未來的“豬王”,又將花落誰家?