“1:1:1”和“大自然的搬運工”無疑是中國電視廣告史上最成功的兩句廣告語。

一個月之前,“大自然的搬運工”把自己“搬運”到了港股,而今天,“1:1:1:”的金龍魚也越過IPO的“龍門”,正式登陸了創業板。同時,金龍魚還憑藉着138.7億元的募資金額,創下了創業板的最高IPO融資紀錄。

與農夫山泉上市首日表現不謀而合,金龍魚今日高開超過90%,而後下行,盤中一直在60%-70%漲幅區間震盪。

與農夫山泉不同的是,金龍魚在下午2點半左右突然急劇拉昇到140%以上,市值一度超過3370億元。然後又迅速回落,最終收漲117.9元,總市值3036.09億元,上市首日就一舉躋身了創業板市值TOP3。

“1:1:1”爭議

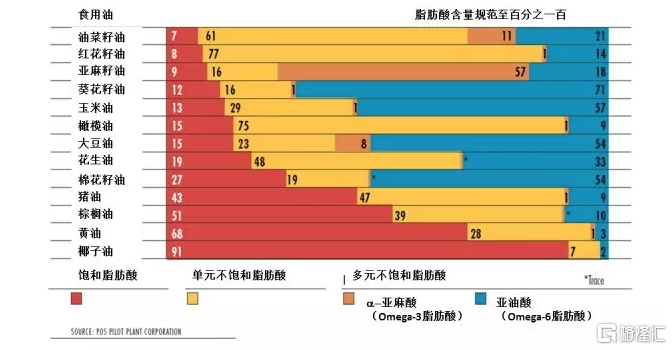

金龍魚廣告語中的“1:1:1”是金龍魚大力推廣的飽和脂肪酸、單不飽和脂肪酸、多不飽和脂肪酸的最佳比例。而任何單一原料食用油都很難達到這個比例,因此需要用多種原料“調和”來實現。

2002年,金龍魚推出了以這一比例為廣告語的第二代調和油,推出半個月後既熱銷到了全國的城鄉市場,造成了經銷商口中“10年不遇”的食用油熱銷場面。

而在“1:1:1”的衝擊下,其他食用油品牌也只能半自願的加入調和油大軍。不到半個月的時間裏,花生油巨頭魯花也推出了自己的第一代調和油。

但是“1:1:1”究竟好在哪,相信很多消費者並沒有真的追究過。

1:1:1是世界衞生組織、聯合國糧農組織以及美國心臟協會對人體膳食中上述三種脂肪酸的比例推薦值。而金龍魚在廣告中大舉“平衡營養更健康”的旗幟,為當時同質化非常嚴重的食用油市場引入了“健康”這一新方向。

不得不説,這個手法也和用“礦物質水”衝擊了“純淨水”市場的農夫山泉如出一轍。

但是,“1:1:1”概念在衝擊了食用油市場格局的同時,也對金龍魚品牌產生了反噬。

2002年8月開始,北京、成都、南京的工商開始接到投訴,稱金龍魚第二代調和油宣傳的健康比例與產品本身脂肪酸比例不符,廣告有誤導嫌疑。

2004年9月6日,中國糧油學會發表鄭重聲明,對“金龍魚”盜用該學會副會長名義和進行誤導消費者的宣傳進行譴責。

同年9月10日,北京市工商局發出通知,要求包括央視和北京電視台在內的京城有關媒體暫時停播“金龍魚1:1:1”的廣告。

3天以後,以魯花為代表的國內7家食用油企業聯名上書至北京市工商局,請求所有媒體停播“金龍魚1:1:1:”廣告。

這一切的原因,是金龍魚廣泛宣傳的“1:1:1”,其實並不是其產品真實的脂肪酸配比。金龍魚第二代調和中上述三種脂肪酸的比例大概是0.27:1:1,或者説是1:4:4。

對於虛假宣傳爭議,“金龍魚之父”李福官在陷入風暴一週後,面對媒體表達了金龍魚的立場:

“1:1:1是我們倡導的最佳比例,它其實來源於世界衞生組織(WHO)和世界糧農組織(FAO)的權威推薦值,0.27是金龍魚調和油提供的飽和脂肪酸。因為一個技術性的、學術性的文章演變為一場商戰其實是一件悲哀的事情。”

翻譯過來就是,我想要宣傳這麼做的是對的,雖然我並沒有這麼做。

而對於為什麼明知1:1:1好而不為,金龍魚給出的解釋似乎也很“委屈”:我國老百姓的日常飲食中,動物性食品佔比都比較高,而動物性食品含有較高的不飽和脂肪酸。

因此,金龍魚在調和油比例中把不飽和脂肪酸的比例控制在0.27,是為了與在其他食物中可以充分攝取的部分進行平衡。

因此,雖然遭到了各方,主要是同行,的質疑,金龍魚廣告最終也未被下架,只是在廣告中用小字標註了三種脂肪酸在產品中的實際比例,而1:1:1的口號也得以繼續的喊着。

被玩壞了的“調和油”

廣告宣傳一波未平,產品概念一波又起。

隨着金龍魚調和油的熱賣,各種各樣的“調和油”開始在市場上湧現。

什麼花生調和油、茶籽調和油、橄欖調和油,一時間,食用油市場上呈現了萬物皆可調和的“盛況”。而夾在其中的,有不少3.9升的大豆油加兩勺菜籽油或橄欖油“調和”而成的售價較低的“菜籽/橄欖調和油”。

而這背後的原因是,食用調和油的國家標準從05年開始制定,一直制定到2018年年底,才正式落地。

此前,調和油既沒有國家標準,也沒有強制標註成分比例的要求,甚至調和油配比屬於各企業的技術機密,概不外傳。而低質調和油的“商業祕密”,無非就是便宜的材料(多為大豆油)用的多,再把最貴的材料寫名字裏。

這直接導致了佔據食用油市場份額超過40%的調和油,長期處於魚龍混雜的情況。坊間關於“調和油都是邊角料生產的”流言四起。調和油短暫的失去了老百姓的信任。

好在2019年,食用調和油國家標準正式實施,標籤標識應註明各種食用植物調和油比例。不過值得注意的是,雖然要求標註,但新國標暫時還沒有涉及到檢測技術方面的規範,而植物油混合後檢測難度比較大,國家想要進一步規範調和油的市場秩序,還需要等待技術的進步。

3000億市值,值不值?

在金龍魚IPO消息釋出後,我們曾經討論過《金龍魚如何撐得起2000億市值?》。而上市後的金龍魚,需要撐起的市值已然超過了3000億。

回看金龍魚的招股書,2017-19年,金龍魚營收分別為1507.66億元、1670.74億元和1707.43億元。歸母淨利潤分別為50.01億元、51.28億元和54.08億元。

同時,2020年前三季度營收預計在1310億-1370億元之間,歸母淨利潤在40億-46億元,同比增長約15%至30%。

今年上半年,金龍魚作為小包裝食用油巨頭,盡享了居家隔離的“紅利” - 在不確定何時解封的情況下,相信每個家庭的第一件事都是囤點米、面、油。因此,金龍魚在上半年實現了10.53%的營收增長和88.35%的淨利潤增長。

基於金龍魚目前的龍頭性質,其基本面是比較穩健的。

2019年,金龍魚的營收甚至等於2個貴州茅台(854.3億元),歸母淨利潤與海天味業(53.53億元)、雙匯發展(54.38億元)相當。

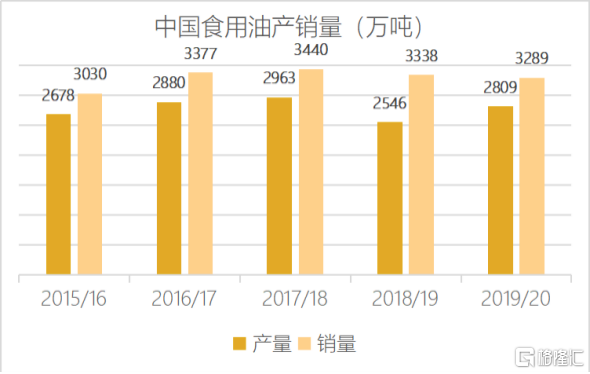

而金龍魚目前存在的增長痛點,主要來自於近幾年,“健康飲食”風嶄露頭角,低糖、低油逐漸成為人們飲食的偏好。國內市場上對基礎糧油產品的需求逐漸趨於穩定,接近飽和。

同時,金龍魚的價格在長期自然會隨着上游原材料的價格而波動,這也是食用油業務不如白酒和醬油穩健的主要原因。

不過,由於目前金龍魚在家庭端小包裝食用油市場市佔率近40%,而排在二、三位的福臨門和魯花,市佔率分別為12.5%和11.2%,金龍魚頭部標的地位短期還是難以動搖的。

同時疊加金龍魚業績增長的長期穩定性,讓其成為食品消費板塊中的絕不可忽視的龍頭,在A股“慢牛”的長期趨勢下,喜歡抱團消費行業的機構很難不把金龍魚“抱”進去,也就是説,金龍魚來自機構增量資金配置的今天才剛剛開始。

但另一方面,目前金龍魚56倍的市盈率已經高過了茅台(52倍),雖然比海天、農夫山泉等龍頭估值還低不少,但這個估值對於其相對更低的利潤水平來説,即使不算貴,但也真不算便宜了。