本文来自格隆汇专栏:国君宏观董琦;作者:董琦 韩朝辉

导读

当前“企业-居民”的循环体现为社会净储蓄的持续积累。资产负债表如此循环的症结在于利润率位于低位同时居民预期资产收益率偏低。我们认为,后续在政策不断加码下,一个以企业端为突破口,“先企业后居民”的正向循环将会得以建立。下半年有望看到盈利底、库存底的逐步兑现,随后才会来到企业净储蓄的全面释放。虽然企业净储蓄的释放仍需时日(2024Q1),但需要逐渐关注部分领域底部反转的机会。

摘要

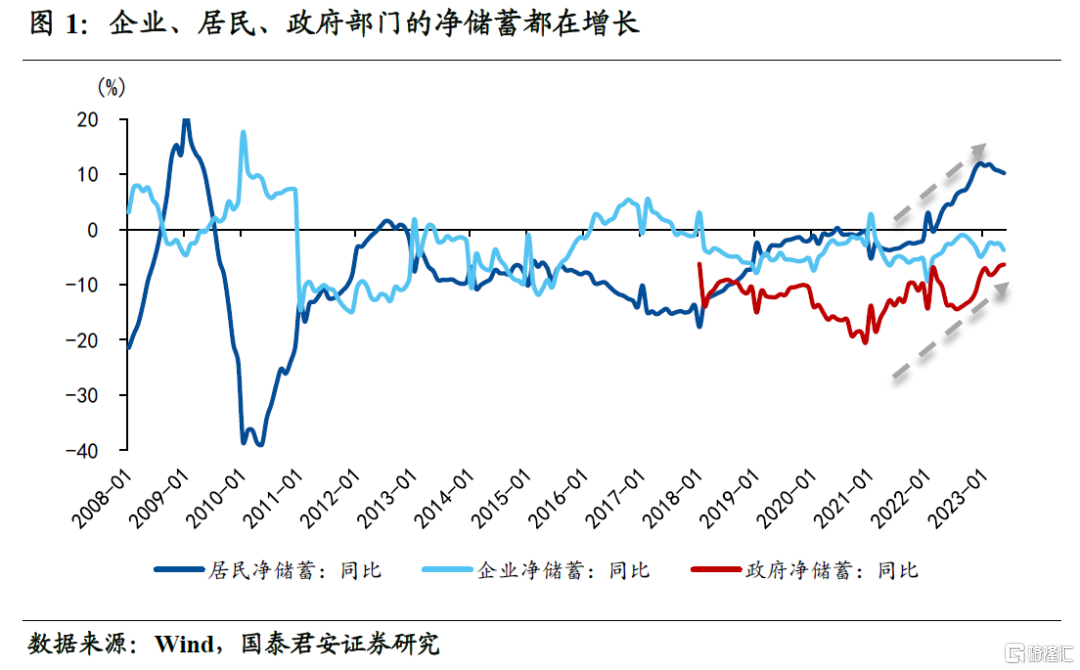

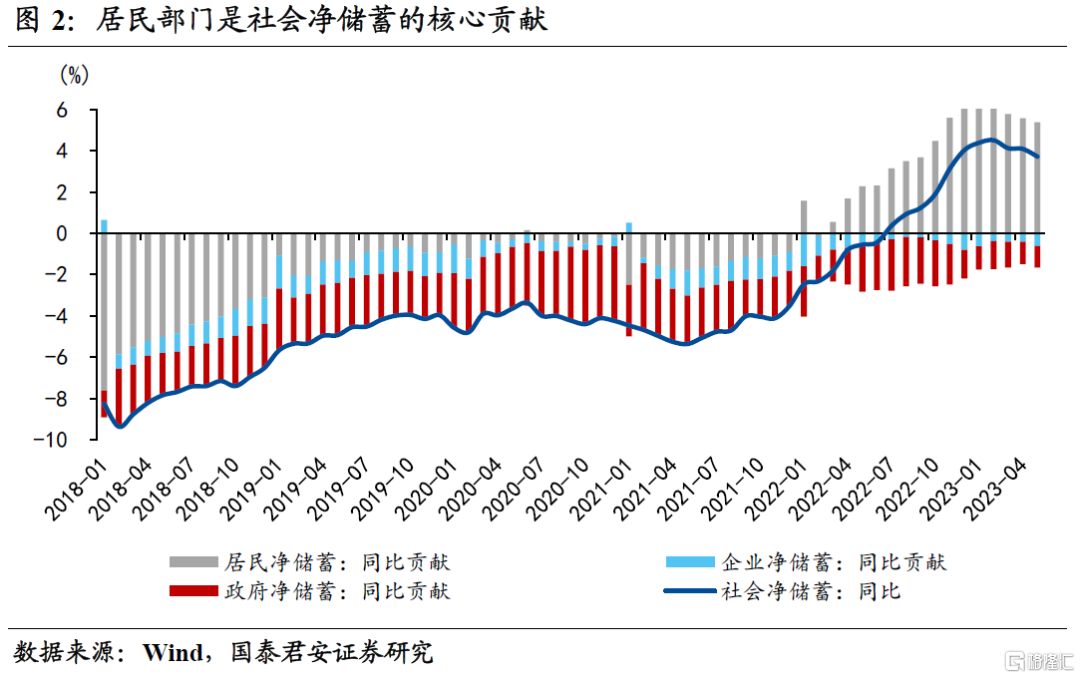

1、社会“净储蓄”概念的提出。资产负债表中的储蓄概念就是全部存款(包括定期和活期),它的来源可以有很多种,包括:1)贷款之后不消费、不投资的部分;2)其他资产转移进来的部分,如:卖掉股票转为定存;3)实体角度,居民获得收入,或者企业获得利润之后转为存款。我们在此基础上,进一步提出“净储蓄”的概念,即采用各部门的存款同比减去负债同比(“存贷剪刀差”),从增速差角度纳入负债因素观察潜在的需求支撑。我们发现当前社会存贷双高的背后,存款的力量在占据主导,企业、居民、政府三个部门无一例外。特别是企业外源融资收缩、居民定存倾向提高。目前来看,居民部门是社会净储蓄的核心贡献,企业和政府部门的净储蓄仍然在上升通道。

2、如何理解当前“居民-企业”净储蓄的循环?

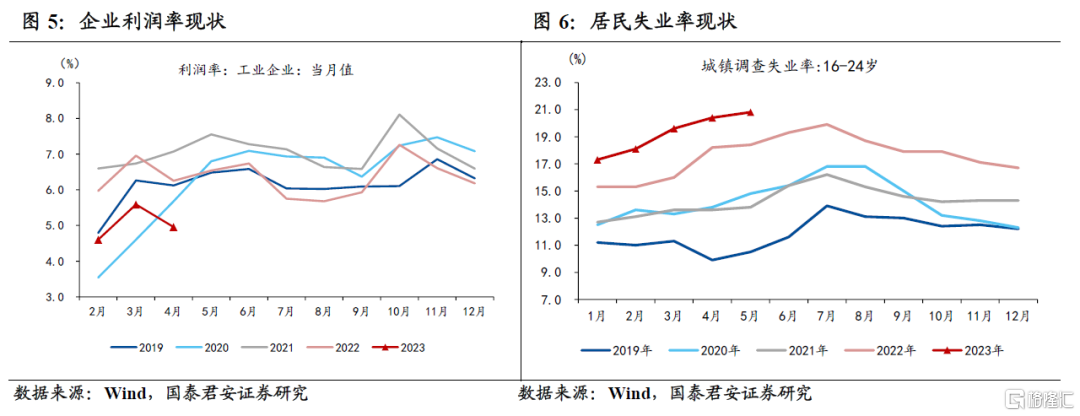

1)实体角度,企业盈利和居民就业偏弱。企业端在经营有压力的环境下,倾向于通过降本提效的方式来维持经营,上市公司应付职工薪酬增速有所下降。居民预期的不稳定进一步影响居民的购买力,又反向影响企业盈利。

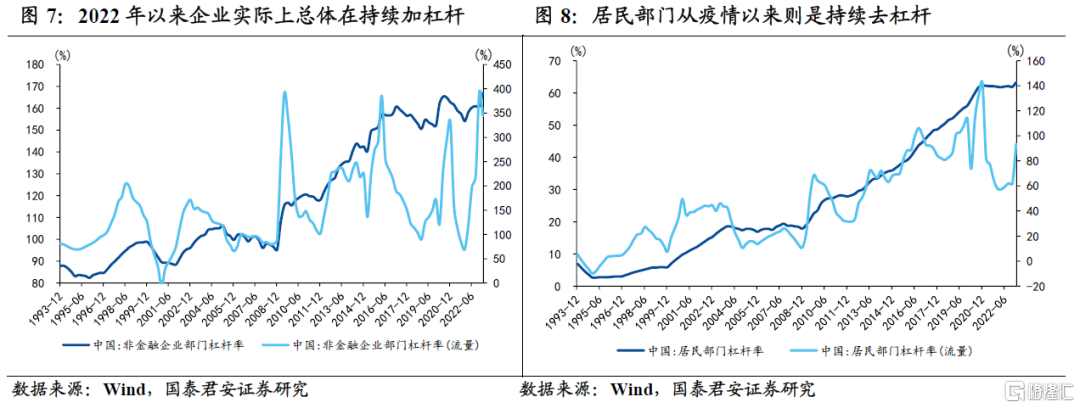

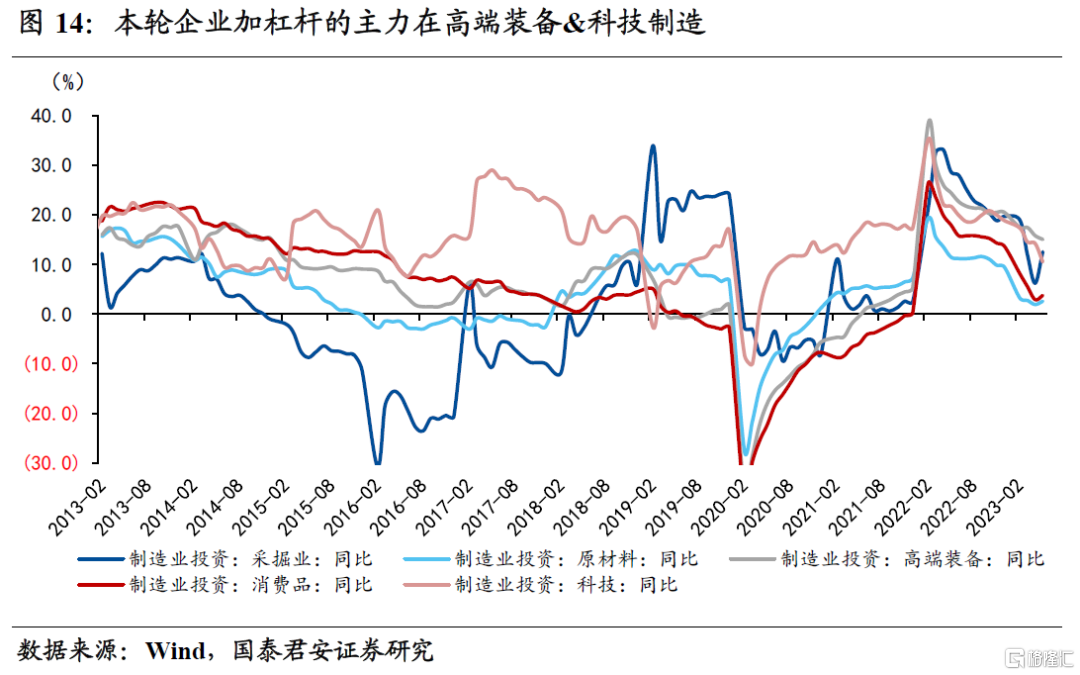

2)负债角度,企业加杠杆与居民去杠杆分化。这种分化并不多见,过去企业加杠杆的前提往往是居民加杠杆下的实际需求,而当前居民去杠杆的背景下,意味着企业扩张主要是政策引导高技术产业发展,并且集中在供给侧(产能扩张)。这种安全发展主导的产能扩张也是导致当前“企业-居民”资产负债表循环的因素之一。

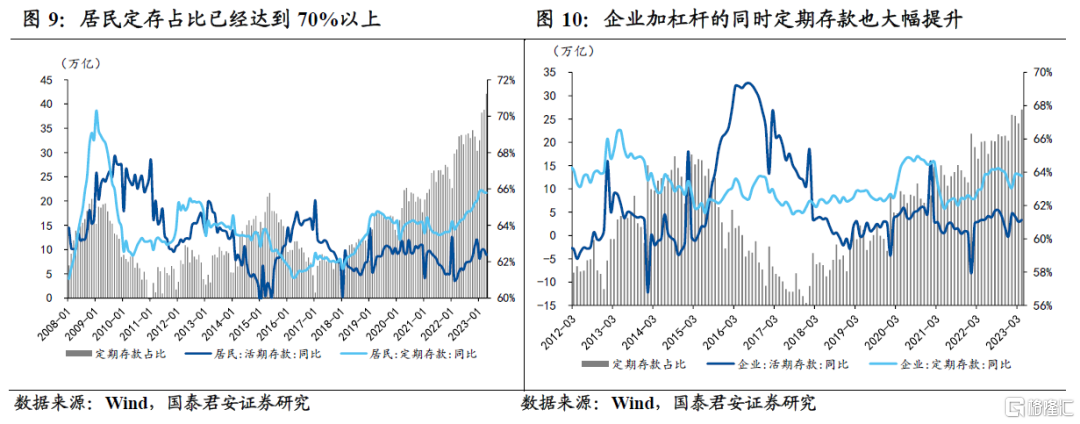

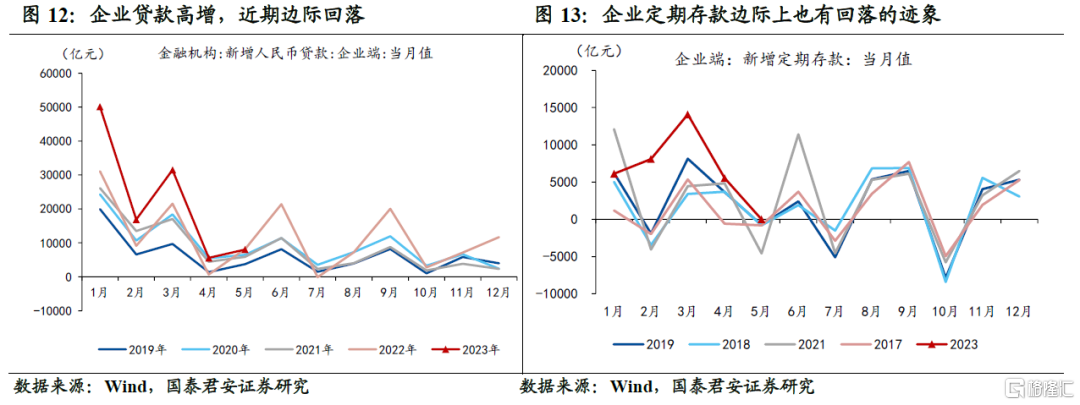

3)资产角度,私人部门存在存款定期化倾向。居民和企业都有存款定期化的现象,居民定存占比已经达到70%以上,高于历史平均水平的62%附近;此外,企业加杠杆的同时定期存款也大幅提升,背后是企业间的分化,央国企是加杠杆主力,但存款端的提升源于广大民营与中小企业。

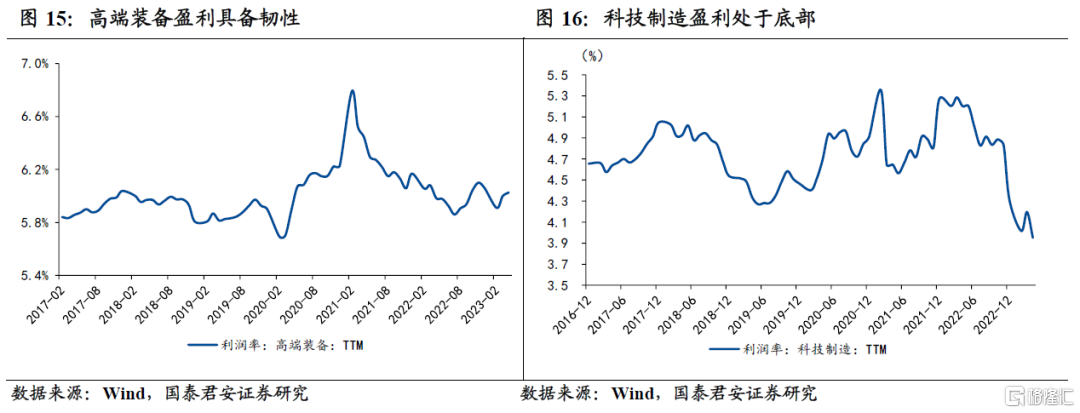

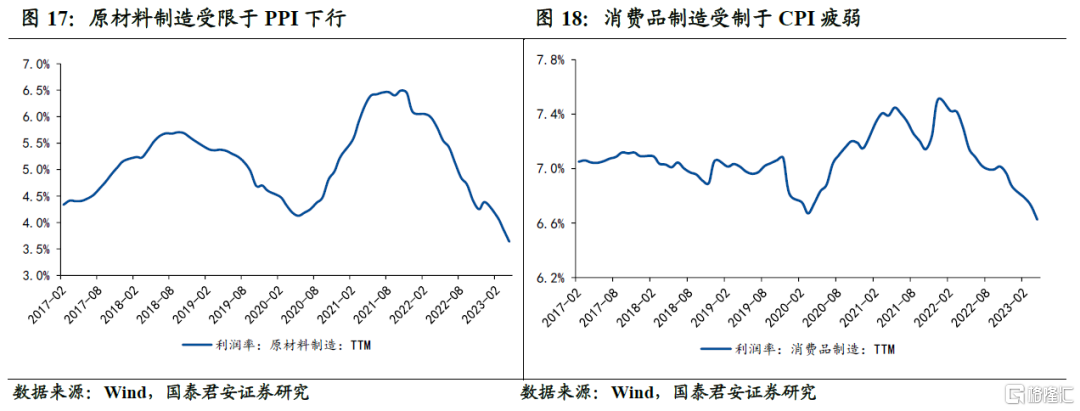

3、打破循环的关键在于两个因素,企业的利润率与居民的资产预期收益率。当前稳经济政策落地,企业端是突破口。企业净储蓄增速从2022年初开始就持续回升,2022年下半年在结构性贷款工具的支持下有所回落,目前维持震荡。结构角度,本轮企业加杠杆的主力在高端装备和科技制造领域,消费品和原材料则在去杠杆,结构分化相对突出。往后看,企业净储蓄的释放仍需时日,但需要开始关注部分领域底部反转的机会。从利润率角度来看,高端装备利润率具有韧性;科技制造由于政策支持,杠杆与利润率相对脱敏;而传统制造和消费品整体都处在利润率的底部,后续如果稳经济政策加码,扭转通胀预期,那么原材料和消费品将率先进入加杠杆的通道。

4、企业净储蓄全面释放的拐点最快何时到?

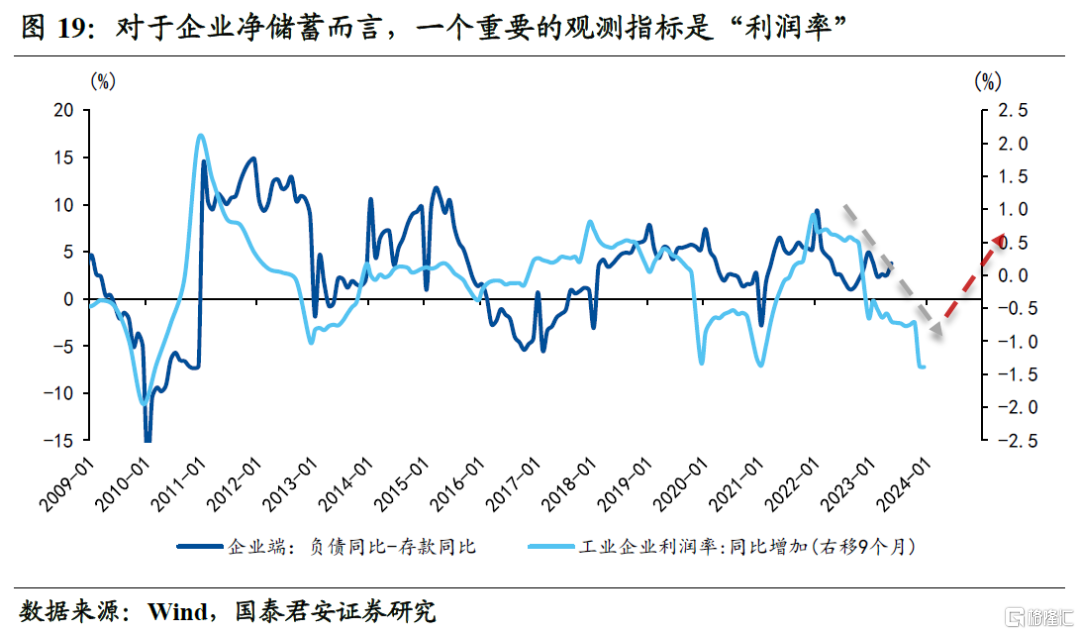

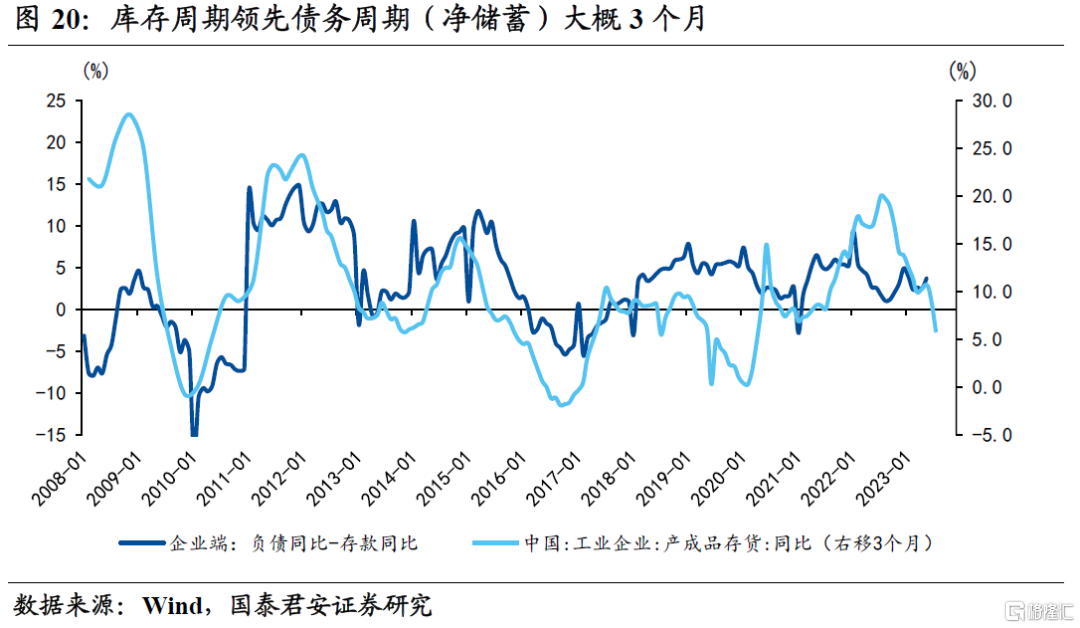

1)对于企业净储蓄而言,一个重要的观测指标是“利润率”。企业利润率触底回升后带动企业生产端的回暖,随后资本开支意愿提升,从而降低净储蓄,即:“盈利周期→库存周期→债务周期”。我们认为如果短期稳增长政策升温带来盈利在Q3触底企稳,那么年末企业有望进入补库区间,企业净储蓄的拐点最快在2024年1季度到来。

2)政策角度而言,除了营商环境等制度因素外,短期能够打通企业端循环的核心在于需求端发力(广义财政加码为主,地产微松配合),以此改善上游价格预期,带动企业加杠杆,扩大设备内需,对冲出口压力。此外,货币端的宽松加码也是必选项,政策利率调降没有结束,我们认为长端利率依然有下行空间。未来企业端的预期扭转能够缓解目前的就业情况,一个以企业端为突破口的正向循环将会得以建立。

正文

1. 社会“净储蓄”概念的提出

资产负债表中的储蓄概念就是全部存款(包括定期和活期),它的来源可以有很多种,包括:1)贷款之后不消费、不投资的部分;2)其他资产转移进来的部分,如:卖掉股票转为定存;3)实体角度,居民获得收入,或者企业获得利润之后转为存款。

我们在此基础上,进一步提出“净储蓄”的概念,具体而言:采用各部门的存款同比减去负债同比(即“存贷剪刀差”),从增速差角度纳入负债因素观察潜在的需求支撑。主要基于三点考量:

第一,企业之间的盈利预期分化——部分企业增加负债、部分企业增加储蓄,净储蓄能够反映哪股力量占据主导;

第二,由于较低的融资成本,很多企业贷款之后暂不参与投资,一定程度上垫高了企业储蓄,我们希望把这一部分剔除,旨在看到企业自发性的储蓄动能。

第三,过去几年居民的预防性储蓄有一半以上是来自资产端(房子、股票、基金),而非收入端,体现的是居民对于长久期经济的预期,因此实体角度的储蓄(收入-支出)大大低估了目前居民的实际储蓄情况。

通过我们构建的净储蓄指标,发现当前社会存贷双高的背后,实际上是存款的力量在占据主导,导致全社会净储蓄的增加,并且在企业、居民、政府三个部门无一例外。目前来看,居民部门是社会净储蓄的核心贡献,企业和政府部门的净储蓄仍然在上升通道。

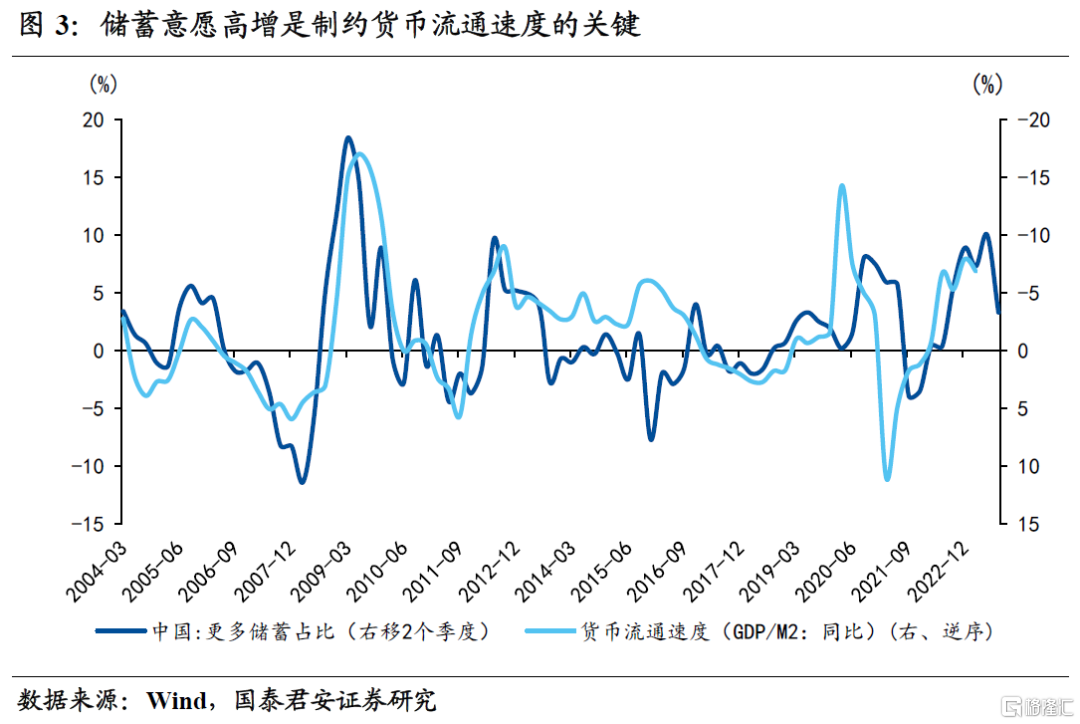

净储蓄的另外一个体现是货币流动速度。当前经济不缺流动性,M2增速已经达到12.4%的高位,但难以有效转换成经济增长,对于通胀拉动作用也有限。其核心原因是货币流动速度偏慢:企业拿到便宜的贷款,限于盈利压力,不急于扩大生产,而是留在手里,甚至转为定存;居民则限于收入和资产收益下滑的压力没有借贷的意愿。

2. 如何理解当前“居民-企业”的循环?

2.1 实体角度,企业盈利和居民就业偏弱

从实体经济的角度,我们看到企业盈利和居民就业偏弱。企业端在经营有压力的环境下,倾向于通过降本提效的方式来维持经营,上市公司应付职工薪酬增速有所下降。居民预期的不稳定进一步影响居民的购买力,又反向影响企业盈利。

2.2 负债角度,企业加杠杆与居民去杠杆分化

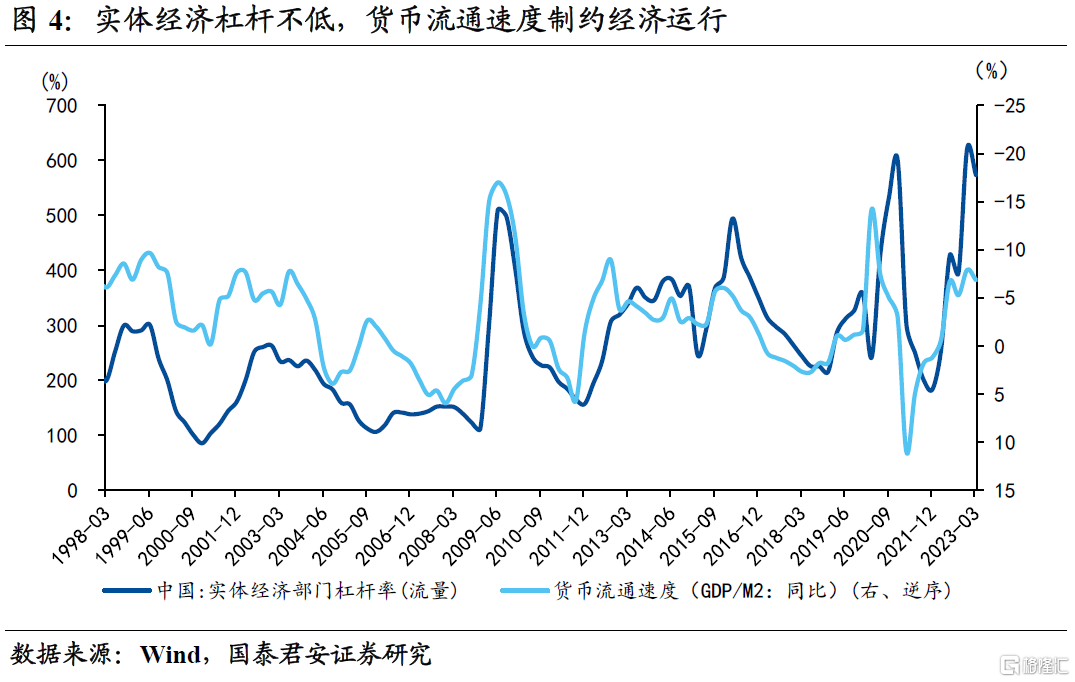

从负债端来看,2022年以来企业实际上总体在持续加杠杆,目前杠杆率也来到了历史高位167%,而居民部门从疫情以来是持续去杠杆,杠杆率目前维持在63%附近。

这种分化并不多见,过去企业加杠杆的前提往往是居民加杠杆下的实际需求,而当前居民去杠杆的背景下,意味着企业扩张主要是政策引导高技术产业发展,并且集中在供给侧(产能扩张)。

这种安全发展主导的产能扩张也是导致当前“企业-居民”资产负债表循环的因素之一。

2.3 资产角度,私人部门存在存款定期化倾向

当然,资产端的结构也有两点需要引起重视:

第一,居民和企业都有存款定期化的现象,居民定存占比已经达到70%以上,高于历史平均水平的62%附近;

第二,企业加杠杆的同时定期存款也大幅提升,背后是企业间的分化,央国企是加杠杆主力,但存款端的提升源于广大民营与中小企业。

3. 从企业端寻求突破口:扭转盈利预期

相较于居民端,政策在企业端的着力点较多,例如:结构性贷款工具(设备)、政策性开发性金融工具(基建),当然也包括地产政策。所以打破“居民-企业”循环的抓手核心还是在企业端发力。

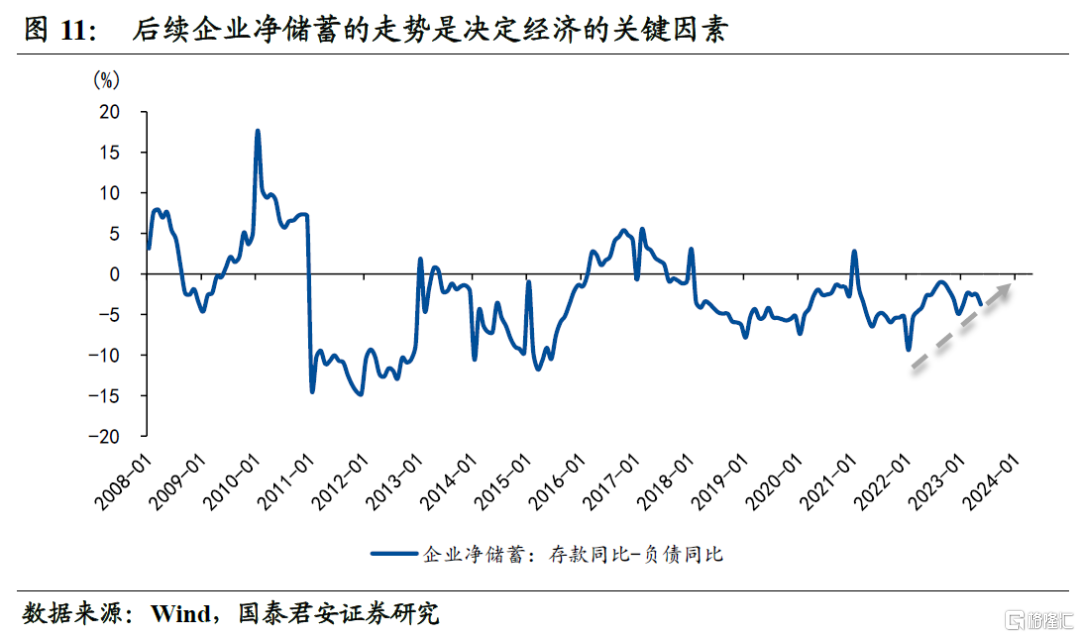

对企业而言,过去面临的是存贷双高的局面,但净储蓄增速从2022年初开始就持续回升,2022年下半年在结构性贷款工具的支持下有所回落,目前维持震荡。后续企业净储蓄的走势是决定经济的关键因素。

结构角度,当前投资端韧性较强的领域主要集中在高端装备和科技制造,5月累计同比达到15.0%和10.5%,而消费品制造和原材料制造相对承压,累计同比为2.5%和3.7%,处于偏低水位。

因此不难判断,本轮企业加杠杆的主力在高端装备和科技制造领域,消费品和原材料则在去杠杆,结构分化相对突出。

往后看,企业净储蓄的全面释放仍需时日,但需要开始关注部分领域底部反转的机会。

从利润率角度来看,高端装备利润率具有韧性;科技制造由于政策支持,杠杆与利润率相对脱敏。二者后续预计相对平稳。

传统制造和消费品整体都处在利润率的底部。后续取决于政策方向,如果稳经济政策加码,扭转通胀预期,那么原材料和消费品将率先进入加杠杆的通道。

4. 企业净储蓄的拐点最快何时到?

对于企业净储蓄而言,一个重要的观测指标是“利润率”。背后隐含的逻辑是:企业利润率的触底回升能够带动企业生产端的回暖,随后资本开支意愿提升,从而降低净储蓄(加杠杆、降储蓄)。对应的刚好是“盈利周期→库存周期→债务周期”。

历史经验表明,企业盈利周期领先库存周期大概3~6个月,库存周期领先债务周期(净储蓄)大概3个月,因此我们认为如果短期稳增长政策升温带来盈利在Q3触底企稳,那么年末企业有望进入补库区间,企业净储蓄的拐点最快在2024年1季度到来。

政策角度而言,除了营商环境等制度因素外,短期能够打通企业端循环的核心在于需求端发力(广义财政加码为主,地产微松配合),以此改善上游价格预期,带动企业加杠杆,扩大设备内需,对冲出口压力。此外,货币端的宽松加码也是必选项,政策利率调降没有结束,我们认为长端利率依然有下行空间。

未来企业端的预期扭转能够缓解目前的就业情况,一个以企业端为突破口的正向循环将会得以建立。

风险提示

稳增长政策效果不及预期

注:本文来自国泰君安发布的《【国君宏观】当前“企业-居民”资产负债表循环的本质——“净储蓄”视角看经济系列一》,报吿分析师:董琦、韩朝辉

本订阅号不是国泰君安证券研究报吿发布平台。本订阅号所载内容均来自于国泰君安证券研究所已正式发布的研究报吿,如需了解详细的证券研究信息,请具体参见国泰君安证券研究所发布的完整报吿。本订阅号推送的信息仅限完整报吿发布当日有效,发布日后推送的信息受限于相关因素的更新而不再准确或者失效的,本订阅号不承担更新推送信息或另行通知义务,后续更新信息以国泰君安证券研究所正式发布的研究报吿为准。

本订阅号所载内容仅面向国泰君安证券研究服务签约客户。因本资料暂时无法设置访问限制,根据《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,若您并非国泰君安证券研究服务签约客户,为控制投资风险,还请取消关注,请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。如有不便,敬请谅解。

市场有风险,投资需谨慎。在任何情况下,本订阅号中信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在决定投资前,如有需要,投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。国泰君安证券及本订阅号运营团队不对任何人因使用本订阅号所载任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本订阅号所载内容版权仅为国泰君安证券所有。任何机构和个人未经书面许可不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登、发表、篡改或者引用,如因侵权行为给国泰君安证券研究所造成任何直接或间接的损失,国泰君安证券研究所保留追究一切法律责任的权利。