本文来自格隆汇专栏:中金研究 作者: 裘孝锋 邓学等

联合研究

据工信部[1],工信部等八部委联合推进公共领域车辆全面电动化先行区试点,我们继续看好国内新能源车需求修复及其带来的产业投资机会。

摘要

化工:看好POE需求快速增长。考虑到TOPCon电池中POE渗透率提升,我们预计将带动2023年光伏用POE需求同比增加约18万吨,但考虑到2023年全球POE基本没有新增产能,我们预计2023年全球POE供需将继续紧张, POE价格有望继续上涨。

汽车:看好电车销售继续旺盛。乘用车方面,我们预测23年电车销量呈现前低后高趋势,一季度批发销量预计达到150万辆,全年达到900万辆,对应全年渗透率达39%。商用车方面,我们看好未来2-3年新能源重卡销量仍维持较高增速,预测2023-2025年录得3.5/4.5/5.5万辆的批发销量。

电新:看好全球电化学储能市场的高成长性。我们认为中、美、欧等主力区域的低碳电力转型正在加速,有力支撑表前大型储能的需求持续增加;除此之外,高电价驱动的海外家储市场以及工商业储能在分时电价及容量电费套利的经济性空间持续放大,有利于中小型储能企业加速产品出海。

机械:看好光伏设备总量和结构性增长。展望2023年,我们认为光伏行业需求侧将依然保持乐观,电池阶段性短缺和技术迭代深化仍是产业主旋律。大尺寸高效电池产能仍然不足,TOPCon/HJT/BC/钙钛矿等新型电池扩产带来设备增量;同时,电镀铜、钙钛矿等新技术也将释放新设备需求

有色:我们认为锂全年锂价将进入震荡下行阶段,一季度供需仍处于偏紧格局;2023年钴镍供给或将小幅过剩,建议关注自下而上的结构性机会;稀土供需偏紧驱动价格上行,积极布局稀土&磁材板块。

家电:制造与消费齐头并进。家电本身具备“消费+制造”双重产业属性。新能源汽零业务作为美的集团未来四大重点方向之一。我们认为家电第五次估值周期底部向上,家电消费需求逐季改善,看好家电消费复苏。

我们认为电车、储能、光伏等新能源赛道需求有望继续旺盛,建议关注相关公司技术与盈利进展。

风险

技术风险,下游需求不及预期风险。

正文

化工:看好POE产业链投资机遇

我们看好关注POE产业链投资机会,包括在茂金属催化剂、α-烯烃和溶液聚合工艺环节。

N型电池投产将推动POE需求快速增长。从下游应用看,POE主要用于直接改性、接枝改性、发泡改性及作为单独材料使用等。从下游终端领域看,目前汽车仍是POE最大的应用领域,而且汽车领域的客户对长期稳定供应和产品品质的一致性要求较高,目前POE粒子企业对汽车领域的需求更为重视。在光伏方面,由于POE在水汽阻隔、抗PID、耐低温、耐黄变等方面性能优异,含POE的胶膜(包括POE胶膜与POE共挤型胶膜)与TOPCon组件具有更高的匹配性,我们预计在N型电池中POE胶膜的渗透率将进一步提升,将驱动光伏用POE粒子需求快速增长。

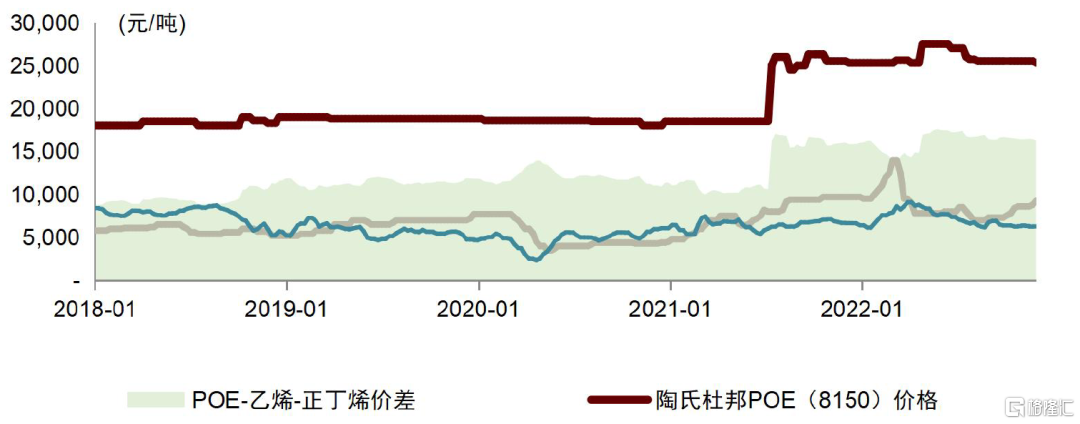

供需偏紧看好POE价格上涨。受益于光伏和汽车领域的需求增长,2022年全球POE供需偏紧,POE价格一直处于高位。根据中金电新组预测,2023年Topcon新增装机量有望达到80-100GW,考虑到TOPCon电池中POE渗透率提升,我们预计将带动2023年光伏用POE需求同比增加约18万吨,但考虑到2023年全球POE基本没有新增产能,我们预计2023年全球POE供需将继续紧张, POE价格有望继续上涨。

图表:POE价格与价差

资料来源:卓创资讯,中金公司研究部

粒子方面:POE依赖进口,万华化学等企业行业加速布局。国内POE全部依赖进口,2021年POE进口量约69.2万吨,同比增长8.1%。万华化学千吨级中试装置已经于2021年出产品并给下游客户送样测试,茂名石化1000吨/年中试装置和东方盛虹(斯尔邦)800吨/年中试装置也已经生产出产品。此外京博石化、中国石化茂名、惠生新材料、荣盛石化(浙江石化)、东方盛虹、衞星化学、诚志股份、鼎际得等企业也纷纷布局POE产能。

催化剂方面:根据国际产能和技术合作聚烯烃工作组,中石化北京化工研究院、中石油兰州化工研究中心、淄博新塑化工有限公司实现了茂金属催化剂的生产;另外中国石化、万华化学等也在研发自主专利的催化剂技术,同时南大光电(拥有高纯三甲基铝)、风光股份(规划三乙基铝)、鼎际得、安徽博泰(已有6吨/年三甲基铝产能,另有14吨三甲基铝完成建设正在验收,此外规划180吨三甲基铝及500吨甲基铝氧烷产能)等企业也在基于自己的产品研发布局POE用茂金属化合物或助剂MAO产品。

α-烯烃方面:己烯和辛烯主要依赖进口。乙烯和1-丁烯共聚也能生产光伏POE等产品,但乙烯和1-辛烯共聚的POE产能性能较好。目前国内1-丁烯产能约89万吨,主要采用混合C4分离技术生产。1-己烯企业主要包括燕山石化、独山子石化、大庆石化等,产能不足10万吨/年,1-辛烯仅大庆石化有少量产能,辛烯基本依赖进口满足需求。随着POE光伏领域的需求快速增长,国内企业不断布局POE产能并配套α-烯烃产能,国内企业如衞星化学(我们预计1000吨中试装置2022年底-2023年初投产)、万华化学、中国石化、东方盛虹、浙江石化等企业均规划了α-烯烃产能,主要用于配套POE或者聚α-烯烃生产。

图表:我国规划建设的POE产能

注:表中投产时间为各公司规划资料来源:公司公吿,Wind,亚化咨询,中金公司研究部

在投资建议方面:1)POE方面,我们预计随着TOPCon光伏电池装机量增加,2023年POE供需将继续紧张,看好国内POE产业化进展较快的标的。2)α-烯烃方面,由于辛烯作为共聚单体的POE性能较好,随着POE产能逐步投放,我们预计1-辛烯和1-己烯盈利有望提升。3)茂金属催化剂方面,国内POE和茂金属聚烯烃产能建设对茂金属催化剂需求提升,看好茂金属催化剂和相关原料的市场扩大。

汽车:怎么看今年电车销量?

乘用车:销量前低后高,预计23年电车销量900万辆

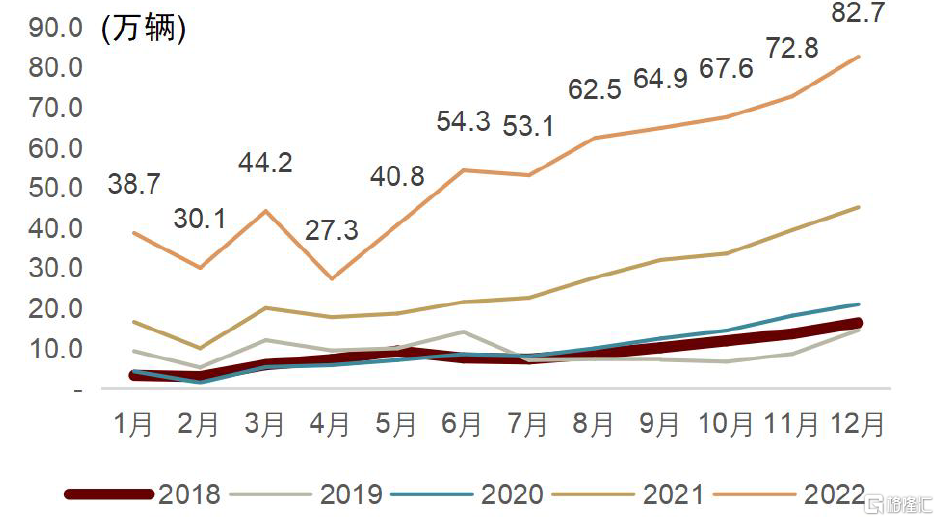

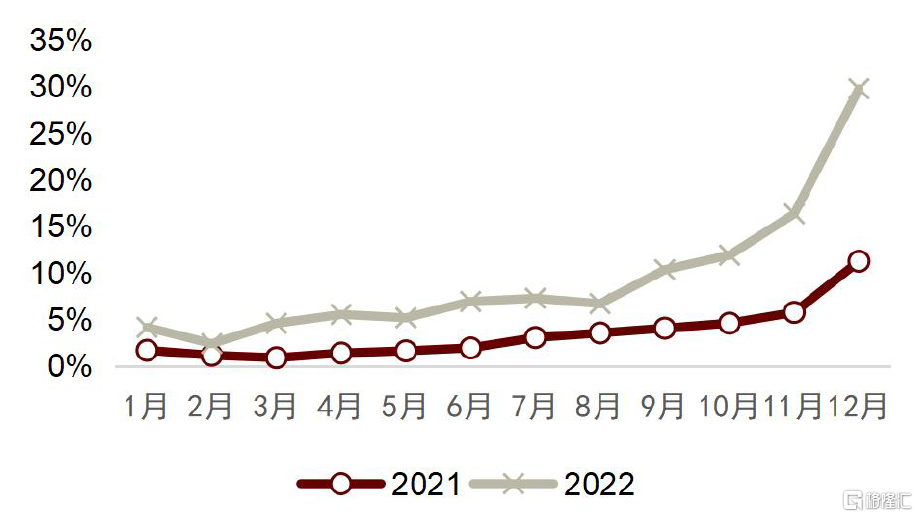

2022年全国新能源乘用车销量649.8万辆,同比+96.3%,渗透率达27.6%,同比+12.6pct,表现超出市场预期。主要原因包括:1)供给改善;2)油价历史高位而电价锁定,带动电动车订单表现持续较强;3)2022年底新能源国家补贴政策如期调整,推动部分新能源用户的提前购买行为。

图表:2018-2022年新能源批发销量月度数据

资料来源:乘联会,中金公司研究部

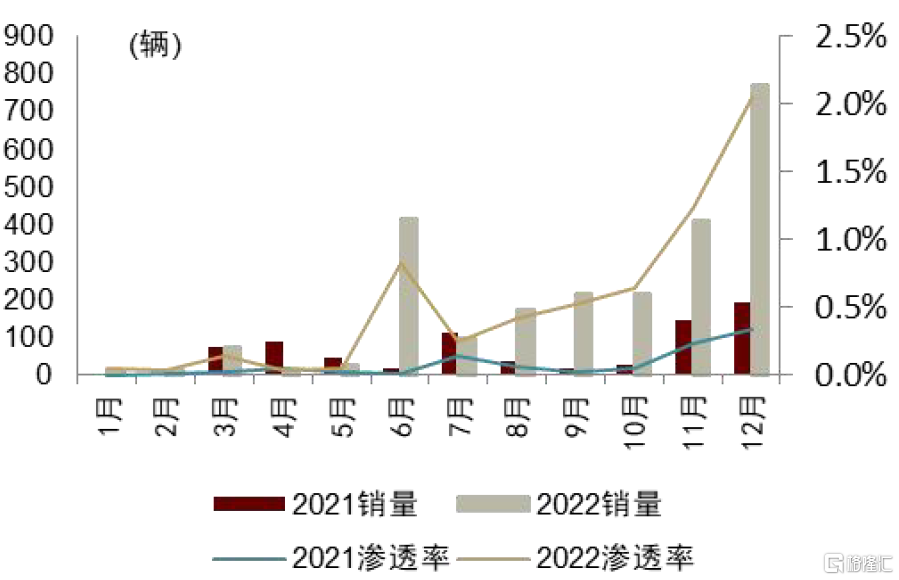

图表:2022年新能源乘用车渗透率

资料来源:乘联会,中金公司研究部

补贴推出部分需求被提前透支叠加春节产销减速,23年1月销量处于近期销量低点。根据乘联会预测,23年1月乘用车零售136万辆,新能源车零售/批发销量36/40万辆,销量环比大幅下降,但基本符合1季度批发销量150万辆的预期。主要原因系:1)在新能源车国家补贴退出,部分需求被提前透支;2)由于春节前销售时间仅有20天,加上随着近期碳酸锂降价趋势明显,部分厂商1月产销主动减速,实现春节前的顺势休整,导致产销环比下降。

我们预测23年电车销量呈现前低后高趋势,一季度批发销量预计达到150万辆,全年达到900万辆,对应全年渗透率达39%。我们认为,当前地方补贴频出,国内包括上海、浙江等地区开始推出新能源地方补贴以稳定消费需求,市场对于疫情反复的担忧持续改善,我们预计由特斯拉开始的终端降价也有望刺激需求加速释放,此外,2月开始新车型开始密集上市,我们期待后续超预期的需求恢复。我们预计1Q23新能源乘用车批发销量预计达到150万辆,全年占比约为15.7%,渗透率达30.2%;2Q/3Q/4Q23新能源乘用车销量全年占比预计达20.7/27.6/35.9%,渗透率预计达36.6/41.7/43.0%;23年全年新能源乘用车销量约为900万辆,对应全年渗透率达39%。

我们仍然认为新能源是乘用车方面增长确定性较强的细分赛道。成本端,新能源车成本下降速度快于燃油车,且新能源车相对于燃油车的低使用成本特征仍将保持,我们认为更多中国消费者仍会从燃油车转向新能源车;技术端,新能源车技术进步速度远快于燃油车,在电池技术、智能化方面电动车都具有技术快速提升的优势。

但从渗透率的角度看,国内市场新能源渗透率近30%,经过2020年及以前的导入期、2020-2022年的加速期之后,我们认为或进入慢速增长期,尤其针对渗透率较高的BEV市场,渗透率稳步提升或者波动中提升或称为新常态。考虑购车客群中换购增购比例提升,我们认为技术革新/成本下降/配套完善下电动车型产品竞争力强化,为带动渗透率继续向上突破的核心驱动。

图表:23年新能源批发销量及渗透率季度预测

资料来源:乘联会,中金公司研究部

加速新能源车补能设施建设,充换电并举打造综合服务网络

新能源车补能矛盾激化,充换电服务体系亟待完善。据我们测算,截至2022年底,中国充电桩保有量约420万,中国新能源汽车保有量约1360万辆,车桩比攀升至3.2。我们认为,随着新能源车销量持续上升,补能供需缺口或将持续扩大,充换电服务体系建设亟待完善。工信部本次试点工作要求建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系,新增公共充电桩(标准桩)与公共领域新能源汽车推广数量(标准车)比例力争达到1:1,高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%。我们认为,此举措有望推动各区域进一步重视充换电网络的建设,有效缓解新能源车补能矛盾。

图表:充电桩对应电动车保有量缺口持续扩大

资料来源:中国充电联盟,中汽协,乘联会,公安部,中金公司研究部

充电、换电并举,超快充、换电等技术和模式创新不断加速。充电方面,多家主机厂和能源供应商不断推进大功率超级快充的技术研发和商业化落地。以小鹏汽车为例,3Q22发布的S4超充桩,单桩最大功率480kW,在特定工况下可实现“充电5分钟,续航200公里”;截至2022年11月,小鹏汽车充电网络站点上线超1800+座。换电方面,2022年成为换电模式的商业化推广元年,宁德时代、广汽、上汽、国电投等多家新能源领域的头部企业,开始密集布局换电;以宁德时代为例,继1Q22发布“EVOGO”换电品牌之后,已经在吉林、福建、安徽、江苏等多个区域密集投运乘用车换电站。我们认为,面对日益激化的补能矛盾,充电、换电两种技术路径缺一不可,超快充技术进步和换电模式的推广是主要方向。

图表:小鹏汽车S4超充桩

资料来源:汽车之家,中金公司研究部

图表:宁德时代EVOGO换电站

资料来源:易车网,中金公司研究部

完善充换电基础设施,高速补能网络和综合能源站加速建设。我们认为,可以重点优化中心城区、公路沿线、郊区乡镇充换电基础设施建设和城际充换电网络的建设,并加强停车场站等特定场景下的专用充换电站建设;与此同时,通过利用现有场地设施,可以建设一批集充换电、加油等多位一体的综合能源服务站。以蔚来汽车为例,截至2023年2月4日,已经建成拥有1313座换电站、2320座充电站的换电网络,覆盖全国各大城市和主要高速路段。传统能源企业也加速入局,2022年7月,中国石油四川首座“油、气、重卡换电”综合能源站在宜宾机场路投运,该站位于353国道,与云贵川多条国省道相连,可满足客户多元化补能需求。

图表:中国石油四川宜宾综合能源站

资料来源:中国石油官网,中金公司研究部

支持换电等创新商业模式,探索智慧能源融合发展。通知要求,支持换电、融资租赁、“车电分离”等商业模式创新,建立形成网络完善、规范有序、循环高效的动力电池回收利用和处理体系。我们认为,换电模式具有“成本低、坪效高、电网友好、梯次利用”等系统性优势,通过车电物理分离,可以使得动力电池的自身性能被最大限度利用,实现规模化梯次利用,并从商业模式上有效解决目前动力电池回收处理难题。此外,随着超快充、储能、光伏等领域的快速发展,我们认为,融合发电、储能、用电的“光储充换检”一体站将加速应用。

图表:“光储充换综合站”示意图

资料来源:协鑫能科官网,中金公司研究部

图表:星云股份“光储充检智能超充站”落户宁德

资料来源:星云股份官网,中金公司研究部

商用车:积极拥抱新能源化,电动卡车或迎发展窗口期

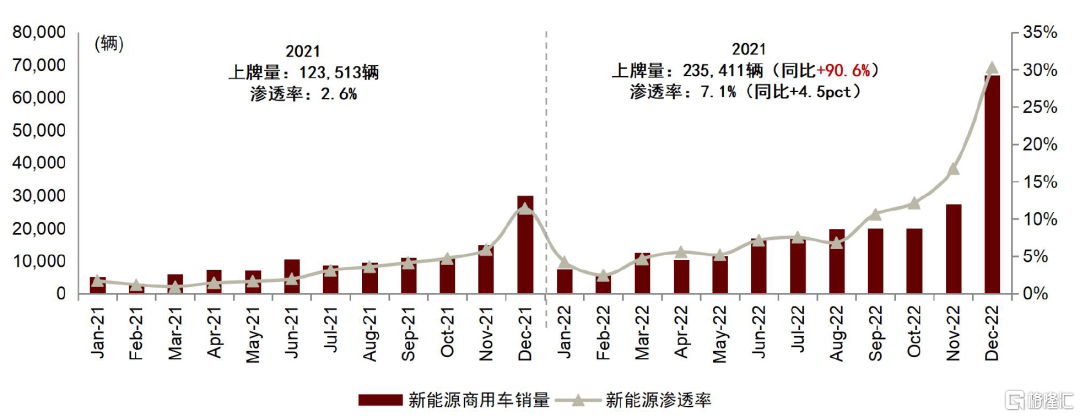

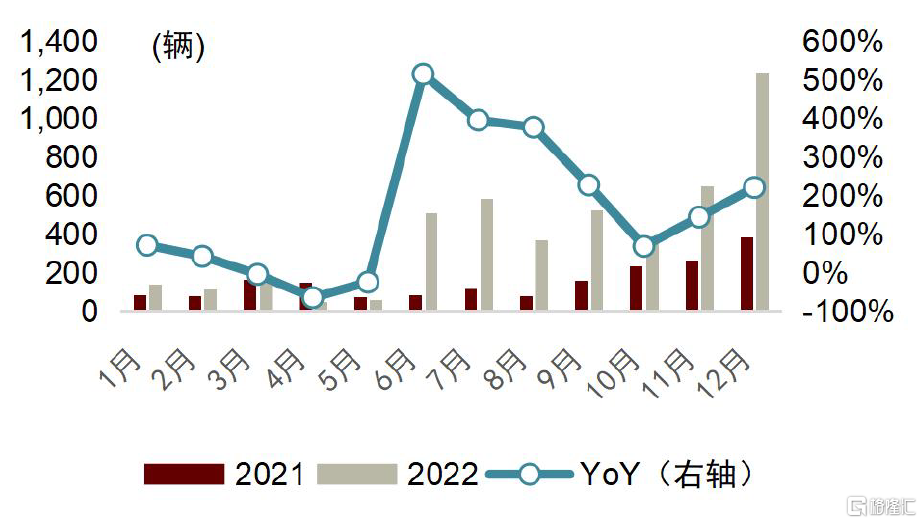

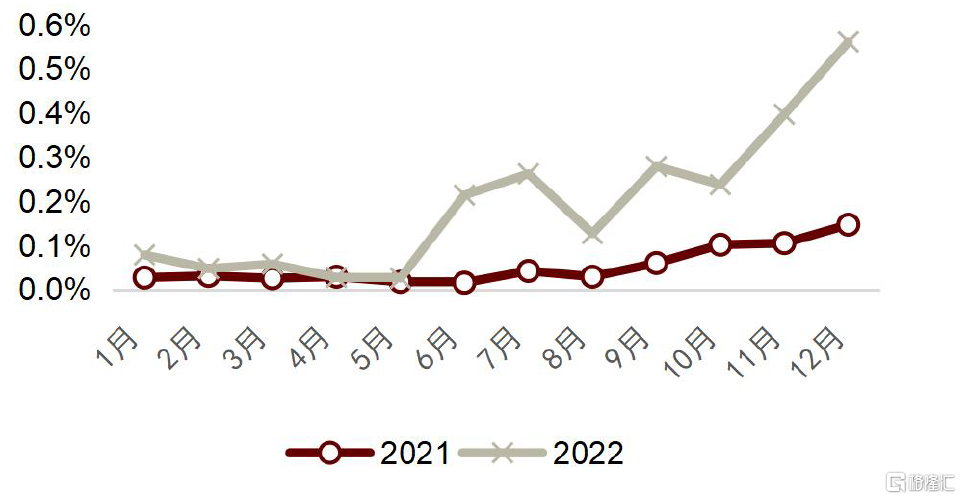

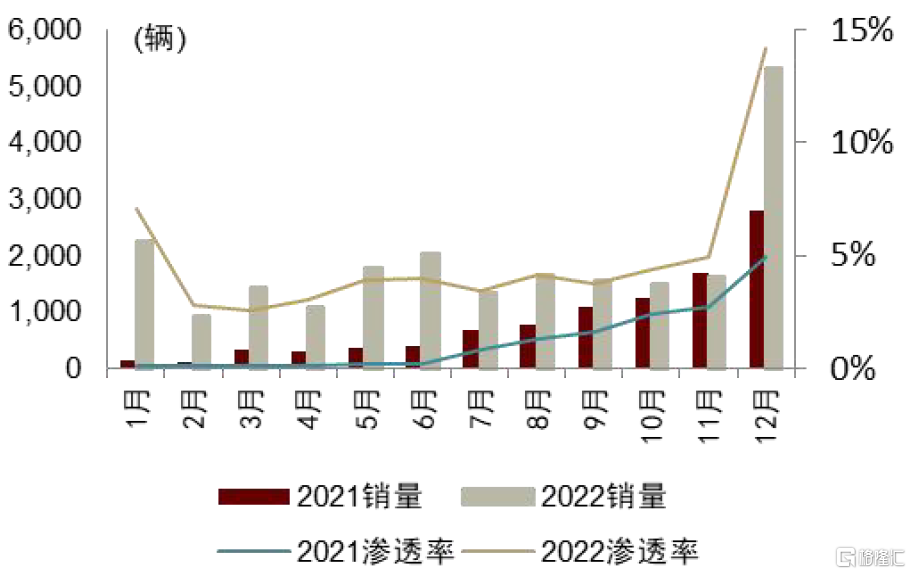

2022年新能源商用车渗透率达8.5%创历史新高,电动商用车渗透率快速提升。据交强险数据, 2022全年新能源商用车上牌量23.5万辆,同比+90.6%,渗透率同比提升4.5pct至7.1%,主要受益于国家双碳战略、排放标准升级等政策因素。分燃料类型来看,2022年电动商用车上牌量23.1万辆,同比+122%,占据新能源商用车的98%,渗透率已经达到8.9%,同比快速提升6.0pct;而2022年燃料电池商用车上牌量1237辆,同比+220%,渗透率提升0.5pct至0.6%,渗透率仍然处于较低水平。

图表:2021-2022年中国新能源商用车月度销量及渗透率

资料来源:中汽协,中金公司研究部

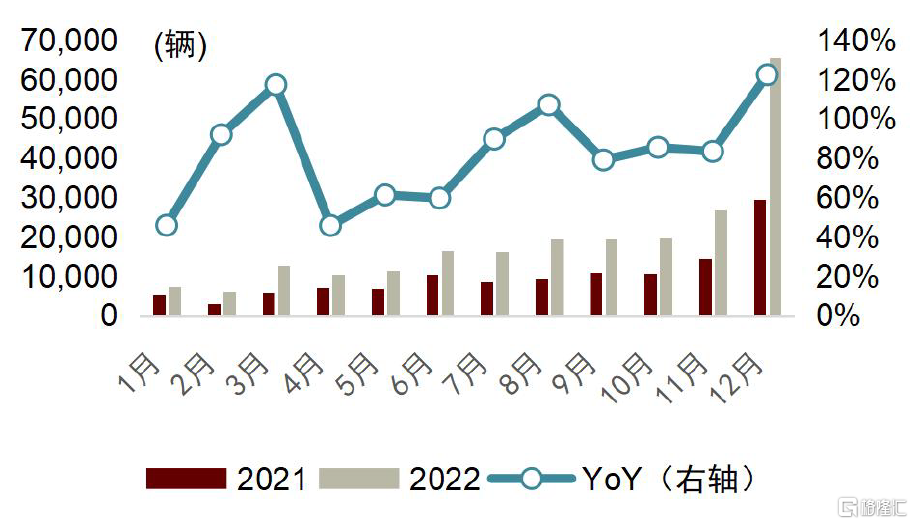

图表:2021-2022电动商用车上牌量及同比变动

资料来源:交强险,中金公司研究部

图表:2021-2022电动商用车渗透率

资料来源:交强险,中金公司研究部

图表:2021-2022电动商用车上牌量及同比变动

资料来源:交强险,中金公司研究部

图表:2021-2022电动商用车渗透率

资料来源:交强险,中金公司研究部

新能源货车成长潜力大,电动重卡或迎发展窗口期。2022年重卡上牌量同比+132%,新能源渗透率分别达到5.2%,渗透率同比+4.4 pct。我们认为,货车新能源渗透率整体处于5%左右的较低水平,2022年销量同比大幅增长驱动渗透率提升,是新能源商用车中长期成长空间较为广阔的赛道。

我们认为,国家双碳战略与排放标准升级驱动下重卡电动化进程提速,而换电模式能够大幅缩短电动重卡满电消耗时间、提高运营经济效益,随着换电设备技术发展、政策规划支持和商业模式逐渐成熟,换电技术有望推动电动重卡渗透率持续提升,电动重卡迎发展窗口期;氢能产业链国产化持续推进并取得较大进展,如一汽解放自研的国内首款重型商用车缸内直喷氢气发动机已经成功点火并稳定运行,后续氢能重卡亦有望加快商业化落地。我们看好未来2-3年新能源重卡销量仍然维持较高增速,预测2023-2025年录得3.5/4.5/5.5万辆的批发销量。

图表:2021-2022电动重卡上牌量及渗透率

资料来源:交强险,中金公司研究部

图表:2021-2022燃料电池重卡上牌量及渗透率

资料来源:交强险,中金公司研究部

电新:2023开局,淡季不淡,储能市场需求旺盛

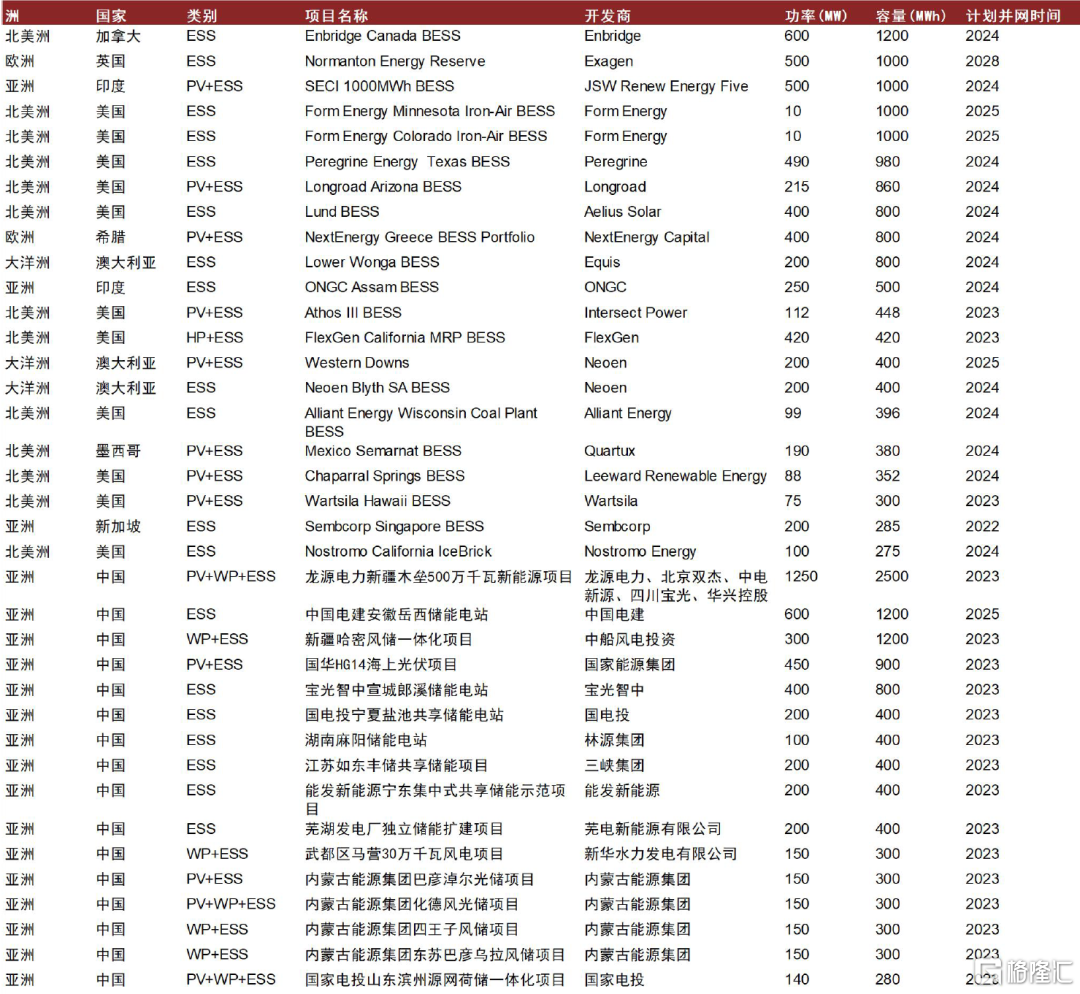

春节期间,全球储能项目招标不同于往年的淡季情形,招标需求多点开花,2023年1月全球储能项目共计新增13,788MW/32,022MWh,均为电化学储能;其中中国/美国分别新增约15,906/7,299MWh。

项目动态:1月中、美、欧等主要地区储能项目新增活跃。中国6项储能系统开标,投标周均价为1.36/1.42/ 1.43/1.56元/Wh;2项储能EPC开标,投标周均价为 1.64/1.77元/Wh。根据北极星电力网数据,龙源电力联合北京双杰、中电新源、四川宝光和华兴控股联合开发新疆木垒新能源项目配储2,500MWh,中国电建签约安徽岳西1,200MWh储能电站,新疆哈密1,200MWh风储一体化项目招标,国家能源集团规划海上光伏项目配储900MWh,宝光智中签约安徽郎溪800MWh共享储能电站,国电投宁夏盐池400MWh共享储能电站招标,林源集团签约湖南麻阳400MWh储能电站,江苏如东丰储400MWh共享项目招标,宁夏能发新能源宁东400MWh储能示范项目招标,安徽芜湖发电厂拟扩建400MWh独立储能电站。此外,Enbridge计划在加拿大安大略省建设三个BESS项目共1,200MWh,Exagen提交了英国1,000MWh BESS项目的申请,SECI在印度中标1,000MWh BESS,Form Energy计划在美国明尼苏达和科罗拉多州各开发一个1,000MWh的铁-空气BESS,Peregrine Energy计划在德克萨斯州开发两个BESS项目共计980MWh,Longroad计划在亚利桑那州开发860MWh BESS。

图表:全球部分储能项目动态

注:截至2023年1月29日 资料来源:Energy Storage News,北极星储能网,中金公司研究部

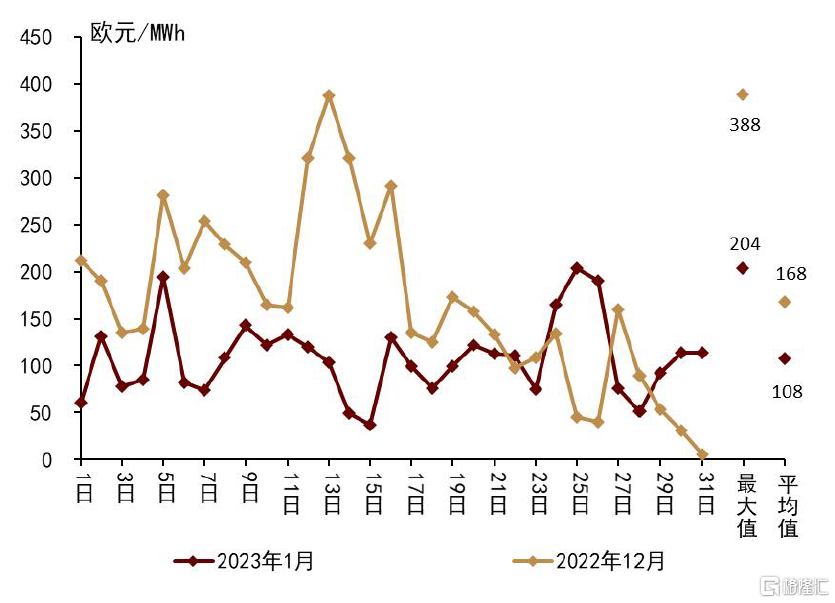

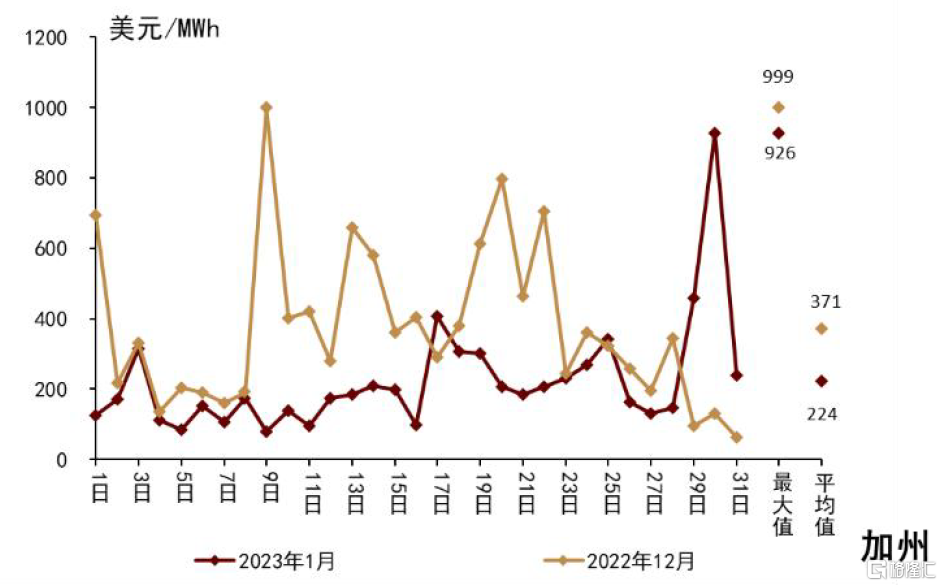

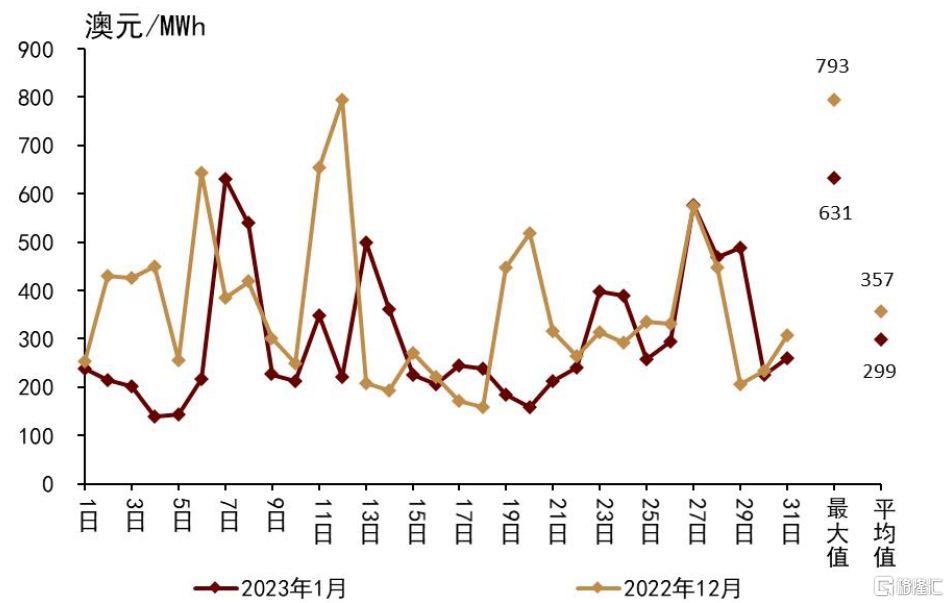

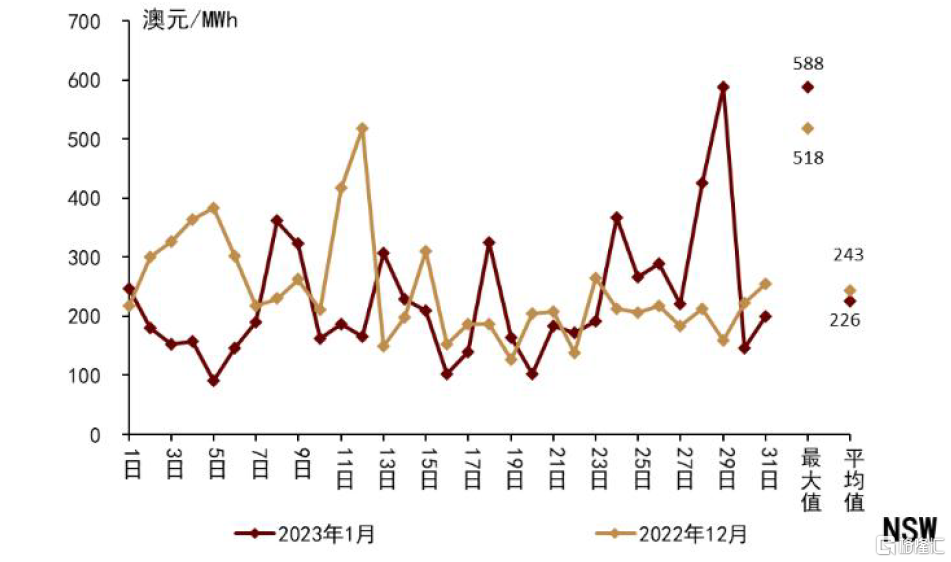

电价情况:从日内分时电价看,德国峰谷价差环比降低;美国加州、德州最大和平均峰谷价差均环比降低;澳洲NSW地区平均价差均环比下降,最大价差环比上升,SA/QLD地区峰谷价差均环比降低;NSW地区于1月13/29日出现极端电价,分别为1,255/922澳元/MWh,SA地区于1月2/7/19/27日出现极端电价,分别为4,027/1,101/-998/12,523澳元/MWh,QLD地区于1月13/26日出现极端电价情况,分别为1,350/15,550澳元/MWh,极端电价频率较上月持平。

► 德国:1月平均峰谷价差为108欧元/MWh,最大峰谷价差为204欧元/MWh,最大值、平均值均环比降低;单日内呈现双峰谷,电价高峰一般出现于早晚8点左右,低谷时段一般为低需求时(2:00,AM)与可再生能源高输出时段(1:00-2:00,PM);日内电价与VRE发电占比大致呈负相关关系。

► 美国:1月加州平均峰谷价差为224美元/MWh、最大值926美元/MWh,最大值和平均值均较上月均环比降低;日内价格波动呈现单峰谷形态,且在光照较强(即光伏发电出力功率较高)的时间段(11:00,AM ~ 4:00,PM)电价最低。德州休斯顿地区平均峰谷价差为53美元/MWh,最大值185美元/MWh,峰谷价差环比降低。

► 澳洲:1月NSW/SA/QLD地区平均峰谷电价差分别为226/299/285澳元/MWh,NSW地区最大价差上升,平均价差降低,SA/QLD地区最大和平均价差均环比降低;NSW地区于1月13/29日出现极端电价,分别为1,255/922澳元/MWh,SA地区于1月2/7/19/27日出现极端电价,分别为4,027/ 1,101/-998/12,523澳元/MWh,QLD地区于1月13/26日出现极端电价情况,分别为1,350/15,550澳元/MWh,极端电价频率较上月持平。

图表:德国峰谷价差(欧元/MWh)

资料来源:Fraunhofer ISE,中金公司研究部

图表:美国德州峰谷价差(美元/MWh)

资料来源:LCG,中金公司研究部

图表:美国加州峰谷价差(美元/MWh)

资料来源:LCG,中金公司研究部

图表:澳洲SA峰谷价差(澳元/MWh)

资料来源:AEMO,中金公司研究部

图表:澳洲NSW峰谷价差(澳元/MWh)

资料来源:AEMO,中金公司研究部

图表:澳洲QLD峰谷价差(澳元/MWh)

资料来源:AEMO,中金公司研究部

我们认为中、美、欧等主力区域的低碳电力转型正在加速,有力支撑表前大型储能的需求持续增加,有利于国内的头部大型储能供应商的业绩高增;除此之外,高电价驱动的海外家储市场以及工商业储能在分时电价及容量电费套利的经济性空间持续放大,有利于中小型储能企业加速产品出海进程。

因此,看好全球电化学储能市场的高成长性,以及核心环节的电池、逆变器及集成、热管理、消防设备以及EPC环节龙头公司业绩实现高增长。

机械:看好光伏设备总量和结构性增长

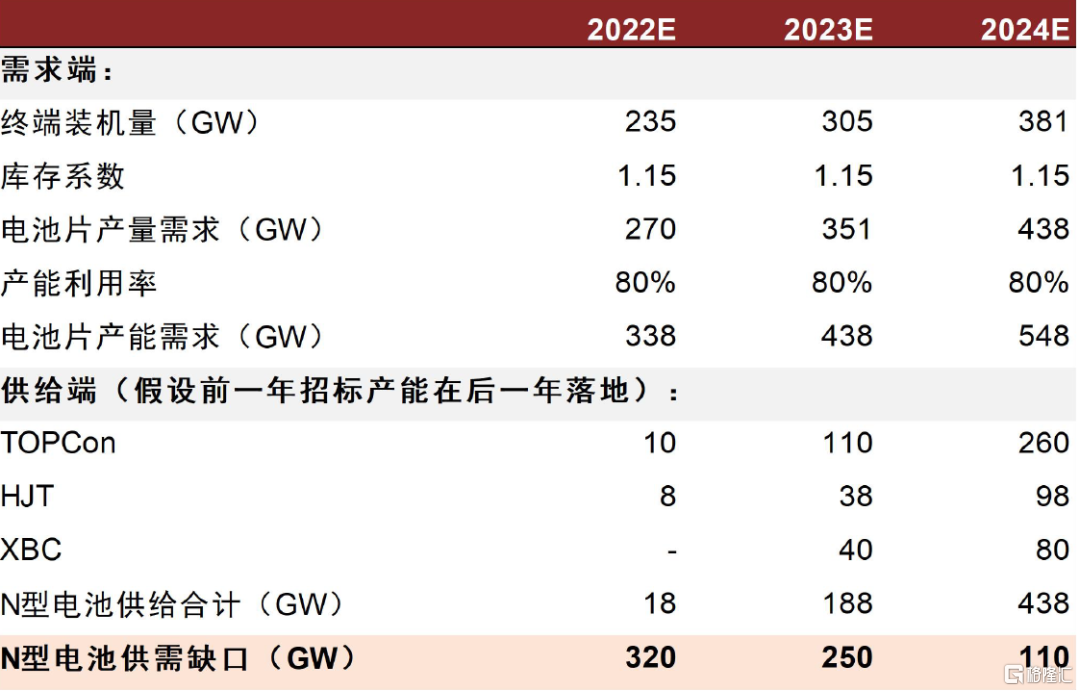

展望2023年,我们认为光伏行业需求侧将依然保持乐观,电池阶段性短缺和技术迭代深化仍是产业主旋律。大尺寸高效电池产能仍然不足,我们认为TOPCon/HJT/BC/钙钛矿等新型电池仍将持续扩产,带来设备增量;同时,电镀铜、钙钛矿等新技术从0到1向上突破也将释放新设备需求。

需求仍将乐观,新型电池扩产仍将延续,总量上我们判断大尺寸和N型电池产能不足现状将在2023年持续,设备需求继续高增。我们认为产业链价格下降有望进一步刺激下游需求,看好2023年全球光伏新增装机同增长30-50%至300-350GW。根据我们测算,大尺寸PERC现有产能仅304GW,根据中金电新组,2023年全年电池片产能至少需要338GW,因此现有大尺寸PERC仍无法满足下游装机需求。今年招标的N型电池产能方面,TOPCon电池除晶科35GW、钧达8GW在今年达产,我们预计天合8GW、通威8GW将在2023年上半年投产,其他大部分产能都将在2023年下半年之后达产;XBC我们预计隆基产能推进较快,可能在2023年上半年达产,爱旭产能将在2023年下半年达产;HJT30GW投产进度可能更慢。综上我们认为2023年电池片仍将处于较为紧缺的状态。我们判断2023年电池片扩产需求,TOPCon约150~200GW(同增50-100%),HJT约60GW(同增100%),BC约40GW(基本持平),PERC主要是海外部分需求可能有20GW。

图表:我们测算N型电池仍有较大供需缺口

资料来源:CPIA,PV infolink,中金公司研究部

结构上,我们判断多技术路线继续共存,电池企业更加呈现差异化竞争。我们认为TOPCon和HJT的组件成本有望在2023年低于PERC,在成本上成为具有显著优势的技术。我们测算2023年TOPCon一体化成本有望达到1.28元/W,PERC为1.40元/W,HJT为1.29元/W(假设硅料价格下跌至200元/kg)。总体来看,我们认为:1)TOPCon目前经济性较优,HJT当前状态不盈利。2)从极限角度考虑的话,目前比较难下决定,假设在效率一致的情况下,那么HJT如果能同时满足更薄硅片,0BB+银含量银包铜+银包铜国产化,那么是有更低成本理论极限,但产业实施进度需要等待,同时也要关注TOPCon是否有新变化。我们的态度是,HJT基于极限成本确实较低,我们对此期待和观察,但2023年我们还是认为产业化的角度TOPCon更占优。如果均引入电镀铜技术,且假设HJT和TOPCon电镀铜设备价值量相当,那么两种技术PK点主要在于硅片和效率。3)XBC有高溢价、差异化竞争,我们预计能占领一定份额。4)下一代钙钛矿叠层电池技术拥有更高的转换效率,HJT+钙钛矿叠层电池理论效率可达43%,高于晶硅电池的29.4%(截至2022年底)。

投资端,建议关注总量扩产和技术迭代。

有色组:怎么看今年能源金属供需节奏?

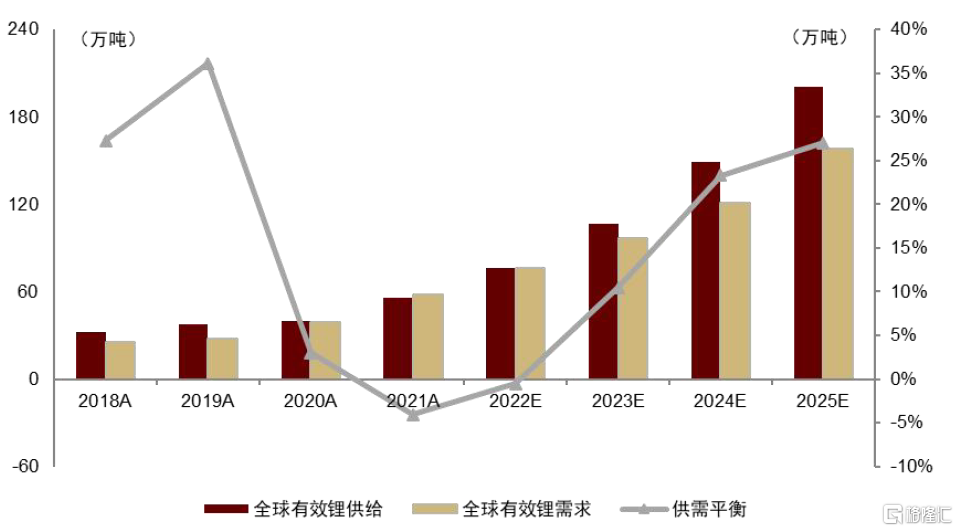

锂:全年锂价将进入震荡下行阶段,一季度供需仍处于偏紧格局

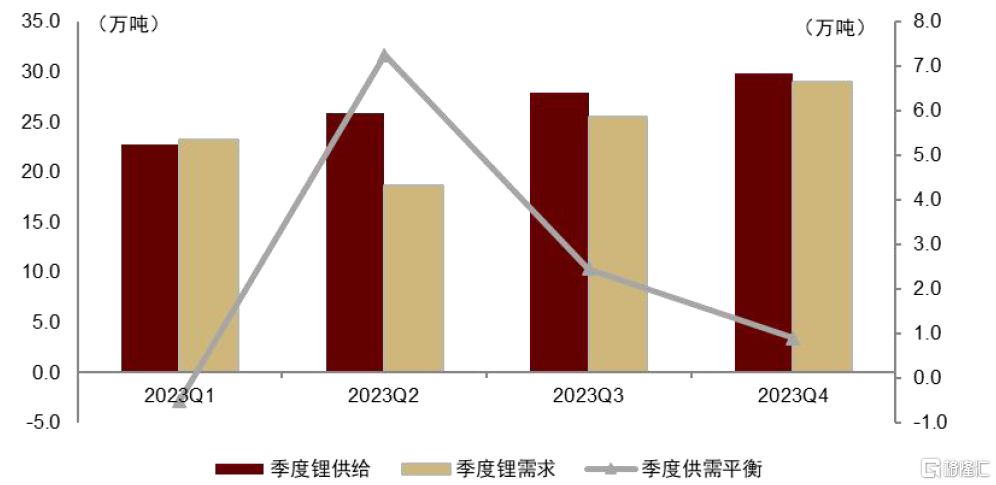

展望2023年,我们认为锂价将进入震荡下行的阶段,一季度供需仍处于偏紧格局。从全年的角度看,锂盐整体价格水平可能出现下行,基于供需平衡,我们预计2023年全球锂供需平衡为+7.1万吨LCE,对比2022年为-1.5万吨LCE,供需紧缺有望得到大幅缓解,对应锂盐价格中枢或有所下行。从分季度的角度看,根据我们测算,2023年一季度至四季度全球碳酸锂的供需平衡分别是-0.5万吨、+8.8万吨、+1.7万吨、+0.1万吨LCE,对应当季总需求的比例分别为-2%、+39%、+10%、3%。具体到全年锂供需的节奏,我们认为,一季度锂供需仍将处于偏紧格局,虽然一季度是全年锂资源产能投产的高峰期,但是考虑到爬坡周期和物流时间,主要供给增量或在二季度释放,另外叠加需求侧下游补库与供给侧的减产的季节性因素,锂价有望逐步企稳。我们认为二季度开始随着新增供给的释放和采购需求的降温,锂价或将延续下行趋势。三季度开始下游采购需求有望逐步释放,我们考虑到2023年底购置税补贴的退坡对年底新能源汽车销售的激励,或对锂需求形成支撑,我们预计锂价下行速度有望逐步放缓。

图表:2023年开始全球锂供需紧缺将逐步缓解

资料来源:中汽协,EV Sales,公司公吿,中金公司研究部

图表:2023年分季度的全球锂供需平衡

资料来源:中汽协,EV Sales,公司公吿,中金公司研究部

我们看好锂价趋稳带来行业整体的估值修复,关注高成长性标的的结构性机会。从中长期看,我们认为锂价仍将延续下行趋势,但是已经在估值中得到较为充分的反映。从短期看,随着下游采购需求释放,锂价的下行速度有望逐步趋缓,有利于锂行业整体的估值修复。在此背景下,我们认为应关注锂业公司的成长性和边际变化带来的结构性机会,一是高成长性的企业有望通过加速放量和自给率提升穿越周期,应该重视远期成长性逐步兑现带来的机会;二是锂行业仍是具备长期需求增长逻辑的赛道,其中边际变化较大的锂业标的有望提供结构性机会,实现“从无到有”、“从少到多”、“从冶炼到资源”的蜕变,分享锂行业的成长红利。

建议关注锂盐产能和资源自给率有望同步大幅提升的中矿资源、兼具确定性和成长性的龙头标的。

钴镍:2023年钴镍供给或将小幅过剩,建议关注自下而上的结构性机会

展望2023年,钴行业全年供需将处于相对宽松的状态。从全年的角度看,根据我们测算,2023年全球钴供给22.88万吨,需求19.42万吨,钴供需平衡过剩3.46万吨,若考虑库存周期,全球钴供需平衡最终结果过剩2.46万吨,钴行业逐渐从2022年的紧平衡转为小幅过剩。从全年具体供需节奏看,我们认为,一季度钴供给较为宽松,主要系4Q22由于疫情影响,国内钴原料到港堆积较多,疫情好转后进口量有望增加;二季度供需节奏可能边际抽紧,主要系需求有望回升,供给端刚果金大矿山投产,但考虑爬产和物流时间,进口量或稍有下降;三季度到下半年,供需有望回归小幅过剩,三季度起需求有望迎来传统旺季,但由于刚果金大型铜钴矿山,例如KFM、TFM的放量,我们判断钴供给增速将超需求,行业供需平衡或重回相对过剩。综上,从价格看,当前钴价已经处于历史底部水平,我们预计2023年钴价有望维持30-40万元/吨的平稳中枢,不易出现脉冲式上涨或下跌。

展望2023年,镍价与供需基本面在上半年或持续割裂,下半年有望逐渐弥合。从供需基本面看,我们预计2023年全球镍供给348.5万吨,需求340.9万吨,全球供需平衡过剩7.6万吨,镍行业处于小幅过剩状态。具体节奏来看,一季度镍供需可能处于双弱阶段,主要系不锈钢和新能源处在相对淡季,同时受菲律宾雨季影响镍矿供给偏紧;二季度供需或均开始回升,需求端逐渐进入旺季,供给端由于纯镍产能逐渐释放,一级镍供给压力有望缓解;三季度起,我们认为随着纯镍、镍钴中间品以及高冰镍产能集体释放,下半年镍整体供需将处于较为宽松的状态。从镍价看,由于交割品种错配的问题,我们预计上半年LME镍价或维持高位震荡,与基本面持续割裂,自年中纯镍产能逐渐释放以后,镍价中枢有望逐渐回归,与基本面弥合。

投资建议上,我们建议关注具备成长性+低成本+抗风险能力的龙头标的。

稀土:稀土供需偏紧驱动价格上行,积极布局稀土&磁材板块

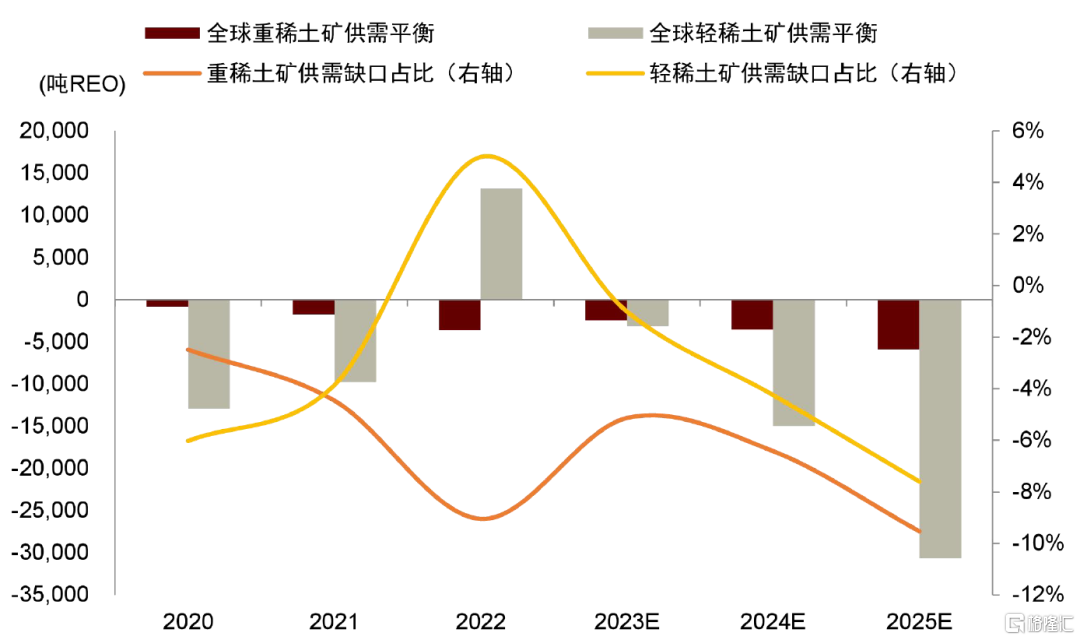

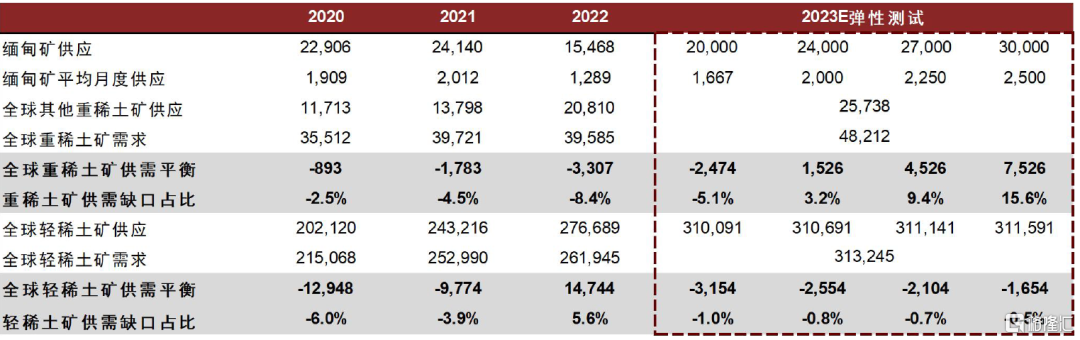

展望2023年,全球轻、重稀土矿供需均处于偏紧态势,有望驱动稀土价格持续上行。一是对于轻稀土矿来讲,2023年主要增量来源于国内指标,而工信部在去年9月2日公开发声维稳稀土价格后,我们判断该增速有望放缓;二是对于重稀土矿来讲,2023年主要增量来源于国内南方离子型稀土矿的复苏以及缅甸矿的疫后供应恢复,我们认为,国内重稀土矿的复苏有一定时间节奏,而缅甸矿的恢复也需要时间。整体来看,2023年全球轻、重稀土矿供需均有望呈现偏紧态势。

考虑到缅甸矿供应相对不可控,我们对其2023年供应量进行弹性测试,结果表明其供应变数对重稀土矿供需平衡影响较大,对轻稀土矿供需平衡几乎不产生影响。一是对于重稀土矿来说,我们推演依据为氧化铽的供需平衡,而2022年缅甸矿供应氧化铽占全球比例接近50%,因此当2023年缅甸矿供应超过2.25万吨REO后,全球重稀土矿供需将逐步走向过剩;二是对于轻稀土矿来说,我们推演依据为氧化镨钕的供需平衡,而2022年缅甸矿供应氧化镨钕占全球比例不到10%,因此即使当缅甸矿2023年供应达到3万吨REO,全球轻稀土矿供需仍偏紧。

图表:2023-2025年全球轻、重稀土矿供需持续抽紧

资料来源:亚洲金属网,国家统计局,中金公司研究部

图表:2023年缅甸矿供应弹性测算(吨REO)

资料来源:海关总署,亚洲金属网,国家统计局,中金公司研究部

节后国内2023年第一批稀土配额发布在即,增速放缓或成定局,在下游需求有望迎来全面复苏背景下,稀土行业量价齐升趋势已定。2022年9月2日工信部明确发声维稳稀土价格[2],中国作为稀土全球主要供应国,在2021年原矿供应、冶炼供应及磁材供应占全球比例分别达到60%、94%、93%的背景下,我们认为,在其态度与指标增速有所贯彻的原则下,2023年国内稀土指标增速或将放缓,而海外稀土主要在产区已接近满产,且新建矿山整体进度缓慢,整体来看,2023年稀土供应侧仍偏紧。需求侧,随着疫情对于经济的影响逐步缓解,我们认为国内经济将迎来复苏,下游需求有望迎来全面复苏,稀土行业量价齐升趋势已定。

建议布局稀土上游资源和深加工磁材板块。一是稀土上游有望率先受益于稀土行业的量价齐升;二是稀土永磁由于调价机制大体有1-2个季度的滞后,在稀土价格上涨的初期,磁材企业毛利率承压,但当磁材合同价格逐步重置,高端钕铁硼因其较强的成本转嫁能力,磁材企业毛利率重新走阔,从而迎来量价齐升。

稀土上游建议关注资源属性强,产量成长性好的龙头公司。下游磁材龙头有望显著受益于新能源及节能领域需求的持续增长,重估动能强劲。

家电:怎么看扫地机销量修复的节奏

清洁电器赛道有望迎来戴维斯双击

► 从基本面来说:

宏观层面上,扫地机器人作为现阶段相对偏可选的家电新兴品类,受宏观经济影响更大。当下国家稳增长、促消费政策立场明确,海外亚太市场景气度仍高,欧美虽然面临较大的衰退风险,但中国企业可以通过抢占份额跑赢大盘,且行业已经历了一年的低谷期,我们预期下行空间有限。

行业层面上,部分积极因素已经显现。1)我们认为,国内扫地机价格战趋于缓和,部分市场参与者2023年或将更加关注利润表现,均利好新的一年行业良性发展。国内洗地机线上市场2022年依旧实现了零售额45%的较高增长,我们对2023年消费复苏背景下的洗地机市场保持乐观,主要由量增拉动。2)2023年扫地机行业量增为主旋律,根据我们的测算,在乐观/中性/悲观的情景假设下,2023年扫地机销量的增速分别为48%/24%/16%;行业均价方面,我们则预计同比或将进入下行通道,回顾2022年行业均价大幅提升30%,主要来自具有自动洗抹布的自清洁产品定价比较高,而这种偏贵产品占比的快速提升拉动了行业均价的上行,目前自清洁产品的零售量渗透率已经在多个月维持在60-70%之间,我们认为这种结构性的替代已经进入了后期,而且行业目前并没有看到下一个颠覆式的产品创新的方向,自清洁产品将进入普及放量的阶段,因此我们判断2023年全年均价下行趋势是比较确定的,根据我们的测算,我们预计全年行业均价或有个位数下滑;综合来看,行业零售额在中性假设下2023年增速有望恢复至15%。3)利润角度,规模降本是行业努力的方向,而技术降本有望在放量初期缓解部分盈利压力。结合目前行业价格战趋缓,我们预计2023年行业盈利将有所改善。

► 从估值定价来说:

行业层面上,1)国内扫地机销量持续大幅下滑,渗透率提升出现反复,成为压制龙头公司估值水平的重要因素之一。我们认为2023年行业销量数据的改善有望成为股价表现的重要抓手。2)清洁电器龙头企业全球竞争,而海外经济下行风险引发市场担忧。2023年,虽然海外步入衰退风险较大,但我们认为欧美通胀放缓、美国加息速度放缓预期等海外宏观边际改善均有望提振估值中枢。

ChatGPT在家电中的投资机会

以ChatGPT为代表的生成式AI模型有望大幅提升智慧家居场景体验:1)当前的智能音箱、家庭陪护机器人的交互更类似于搜索引擎,仅能对相应问题及指令做出简单回应。而生成式AI模型提升了对用户意图的理解,反馈的丰富程度及准确性大幅提升,改善消费体验。2)我们认为生成式AI模型在家庭场景的落地应用仍需要解决算力、成本、数据安全等问题,但其已为智慧家居体验提升的进步点亮新的方向。随着未来生成式AI模型能大规模用于智能音箱等智能家电产品、并显著提升产品体验,我们预计相关单品(智能音箱、家庭陪护机器人等)有望重新进入高增长期。

全球暖通行业数据更新

暖通空调方面,1)产业在线数据显示,2022年家用空调销量1.5亿台,同比-1.7%,中央空调/空气源热泵销售额分别为1280亿元/182亿元,分别同比+3.9%/+15.8%。尤其是央空及空气源热泵出口表现优于国内,2022年出口额分别同比+20%/+49%,受益于欧洲热泵需求和全球工商业暖通需求旺盛。2)在欧洲能源紧缺及面临能源转型的背景下,我们看好以欧洲为代表的全球热泵市场的长期空间,同时工商业暖通需求的增长也有望带动中央空调市场成长,我们认为国内暖通企业在产业链布局、产品研发、生产制造上全球竞争力强,未来有望持续受益。

另外,我们认为过去长期的竞争环境造就了家电产业链在全球视角下突出的比较优势,未来具有深厚制造功力的家电企业将有望借势新能车崛起重塑细分汽零行业的竞争格局。