本文来自:宏观亮语,作者:解运亮、王誓贤

导读

上半年减税降费、新增专项债等存量政策加快落地,增量政策蓄势待发。我们依然认为超万亿的建设国债将是主要的增量工具,施行后或可有力拉动下半年GDP增长至6%,届时全年增速可达4.3%。

核心观点

以留抵退税为主的减税降费的执行进度已超60%,其他减负举措覆盖面广。5月23日国常会决定扩大预算草案安排的2.5万亿元减税降费至2.64万亿元,上半年留抵退税进度自二季度起明显加快。其他减税措施覆盖消费、出口、就业等各大基本面,后续还将灵活出台更多减负措施。

疫情冲击下财政收支依然保持平稳,虽然地方土地收入大幅下滑,但相关调节项可保障支出强度不受影响。公共财政方面,税收收入虽然回落,但非税收入具备相当韧性。政府性基金预算收入进度受土地收入下降的影响明显放缓,但专项债作为资金补充依然保障支出进度保持平稳。后续随着专项债加快落地和增量政策的施行,支出端的强度依然有保障。

专项债发行节奏“史无前例”,投向基建比例远高于去年。今年专项债发行显著前置,继一季度发行1.3万亿元及4月份蓄力后,5月发行量已创下今年单月的新高,但距离6月底还有约1.5万亿的额度未发完。由于政策要求6月底前基本发行完,8月底前使用到位,所以6月的发债压力空前巨大。截至5月25日,投向基建比例达到66.24%,显著高于去年,用做项目资本金的1612亿元主要投向了铁路公路。

下半年稳住经济,需要推出重磅增量政策:增发超万亿国债。结合4月份的消费、出口、就业和金融数据,二季度的经济可能为零增长。届时,上半年只能实现2.3%,即使三季度和四季度能分别实现5%和5.5%,全年增速也不及4%。这样巨大的压力下,超万亿的建设国债可能是最直接、最有效的增量工具,预计或可推动下半年经济实现约6%的增长,进而全年增速可达4.3%。

风险因素:疫情反复持续,增量政策尚不明朗

正文

一、财政政策执行情况回顾

1.1 减税降费落地较快

留抵退税进度超过60%,重点支持小微企业和制造业。留抵退税作为年初预算草案减税降费的重要措施,本质上是减轻企业的增值税负担,同时也是长期财政“减收” 的重要内容,今年安排规模1.64万亿元(预算草案安排1.5万亿元,5月23日国常会决定增加1400多亿元)。截至5月16号,已经有11029亿元的退税款退到了纳税人账户,退税进度达到了67.25%,其中1-3月、4月和5月前16天分别退税1233亿元、8015亿元和1781亿元。一季度政府部门主要是规划、部署留抵退税,进入二季度才开始加快落地。今年总体的特点被概括为“两聚焦、三加力”,即聚焦小微企业和制造业等重点行业;在扩大范围上加力、在提高比例上加力及在加快频次上加力。截至5月上旬,央行上缴的结转利润已达8000亿元,全年将超1.1万亿元,可为退税提供有力的资金支持。国新办举行的4月份新闻发布会指出获得增量和存量留抵税额的企业八九成都认为改善了现金流,且对政策表示满意。

其他减税降费措施形式多样。在2.64万亿的减税降费中,除1.64万亿留抵退税外,还有1万亿其他减税降费举措。结合政府部门各类会议的内容,其他举措包含缓缴保险费、租金、住房公积金,增加出口退税,减收企业所得税,减征车辆购置税等。覆盖的范围包括贸易、生产、就业、消费等。其中保险费的缓缴可以和今年预算草案中 “2022年起,实施企业职工基本养老保险全国统筹制度,通过建立养老保险基本要素中央统一管理机制、地方财政补充养老保险基金投入长效机制、工作考核机制等,实施全国统筹调剂,增强基本养老保险制度的可持续性”的内容匹配上,而其他举措和今年出口增速下滑、就业形势严峻及疫情冲击实体经济有关。预计后续减税降费的举措会更加灵活,并覆盖更多受疫情影响严重的行业领域。

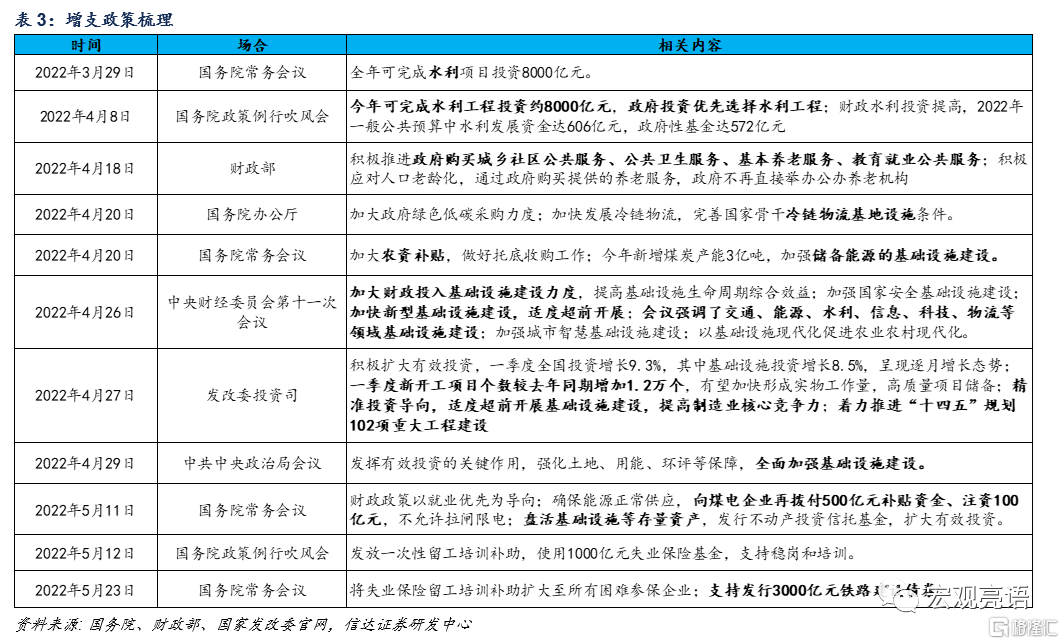

1.2 增支重在基建

基建作为今年财政支出和经济稳增长的主要抓手,发力点在水利、交通、能源、冷链物流和新基建。年初预算草案有三处提到加强基础设施建设,这就注定今年财政支出将以基建为重点投向领域。结合近期政府部门会议内容,在谈到财政支出、政府补贴、扩大投资内容时,基本都和基建有关。经梳理,投资领域以水利、交通、能源、冷链物流和新基建为重点。其中中央特别强调了水利对经济增长的拉动作用。上月初水利部在谈到水利拉动经济增长时指出“重大水利工程每投资1000亿元,可以带动GDP增长0.15个百分点,新增就业岗位49万”。今年计划投资水利8000亿元,可以带动GDP增长1.2个百分点。

具体项目的财政资金是有支撑的,首先今年专项债包含了来自去年四季度结转的1.2万亿,加上新增限额3.65万亿,乘以投向基建的约65%,可为基建提供3.15万亿的专项债资金。再加上一般公共预算支出有20%左右投向基建,在全年26.7125亿元的支出安排下,也可为基建提供超过5.3万亿元的公共财政资金。但二者资金使用存在不同,前者需要投向有投资收益的项目,后者则无此要求。除上述来源,还有其他财政债券,如近日国常会决定支持发行3000亿元铁路建设债券。水利工程的资金也有保障,主要来源于一般公共预算的水利发展资金606亿元;政府性基金安排572亿元和专项债支出,重点建设南水北调后续工程等重大引调水、骨干防洪减灾、病险水库除险加固、灌区建设和改造等工程。今年截至5月25日,新增专项债投向农林水利的数额已达1612亿元,其中包含水利项目资本金178.13亿元,可以“发挥政府债券‘四两拨千斤’的撬动作用”。

1.3 1-4月财政收支进度总体平稳

年初广义支出安排较去年扩大4万亿以上,全年财政支出力度显著增强。我国财政分为四本预算,即一般公共预算(也称公共财政预算)、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算,其中第一本预算也称狭义预算,和第二本预算一起构成广义预算。衡量每年财政支出力度时,通常选择前两本预算支出之和,也称广义财政支出。年初预算草案对今年第一本和第二本的预算支出安排都较去年扩大了2万亿以上,故广义支出规模比去年扩大了4万亿以上。与广义支出对应的是广义收入,第一本预算和第二本预算的收入分别以税收和国有土地使用权出让收入(以下简称土地收入)为主体,再分别加之非税收入和专项债收入等构成收入总量来对支出端提供财政的资金支持。此外,今年央行等特定国有金融机构和专营机构上缴的1.65万亿元利润也是广义收入的来源,并入中央政府性基金预算收入中。

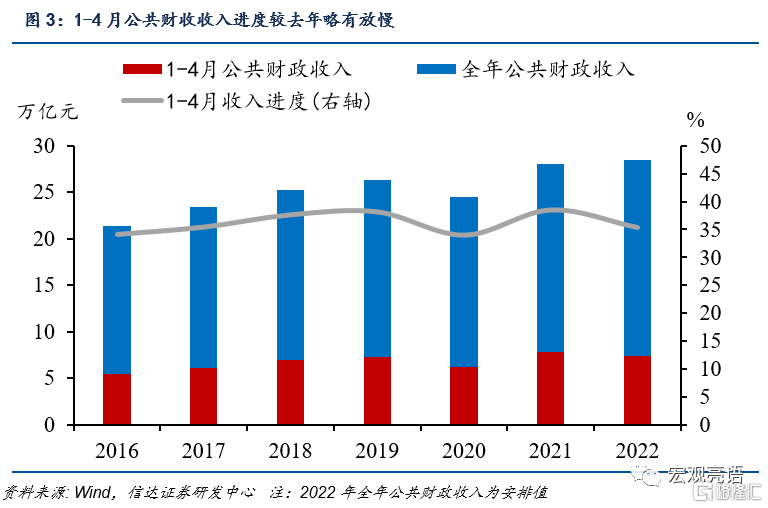

公共财政收支进度与往年相比变化不大,总体平稳。虽然4月份公共财政收入即一般公共预算收入同比下降41.34%,但单月边际的显著下滑并未对1-4月的总体收入进度产生明显拖累,1-4月累计同比下降4.8%,收入进度达到预算草案安排规模的35.35%,和过去6年相比这一进度并不算慢,虽不及去年的38.52%,但快于2016、2017和2020年。1-4月支出进度达到23.80%,仅慢于去年约0.03个百分点,两年几乎持平,略快于过去六年除2021年和2019年外的其他四年。在1-4月留抵退税款退还9248亿元叠加疫情冲击下,前4月税收收入虽同比下滑7.6%,但非税收入同比增加13.4%。因此看,公共财政能保持收支进度总体平稳还要得益于我国的非税收入具备相当韧性。

政府性基金收入进度大幅放缓,支出进度快于去年。前文提到第二本预算以土地收入为主要收入来源。受今年地产形势的影响,1-4月土地收入同比下降29.8%,进而全国政府性基金收入同比下降27.6%,收入进度不到18%,而去年同期接近25%,第二本预算收入压力较大。在收入下降的同时,和土地收入相关的支出也出现了下滑,但仅下滑5.6%。整体支出由于专项债可以有力地为第二本预算支出提供资金支持(1-4月新增专项债共发行14018.91亿元),所以进度依然保持平稳,达到22.65%。鉴于去年专项债发行后置(去年1-4月新增专项债仅发行2056.08亿元),所以去年的支出进度还不及今年,为20.49%。但可以预见的是,今年进入下半年,随着大部分专项债已于上半年发行完毕,若土地收入依然处于低位且无增量工具,那么广义财政收入可能会面临比较大的压力。

二、专项债发行回顾与展望

2.1 发行节奏史无前例

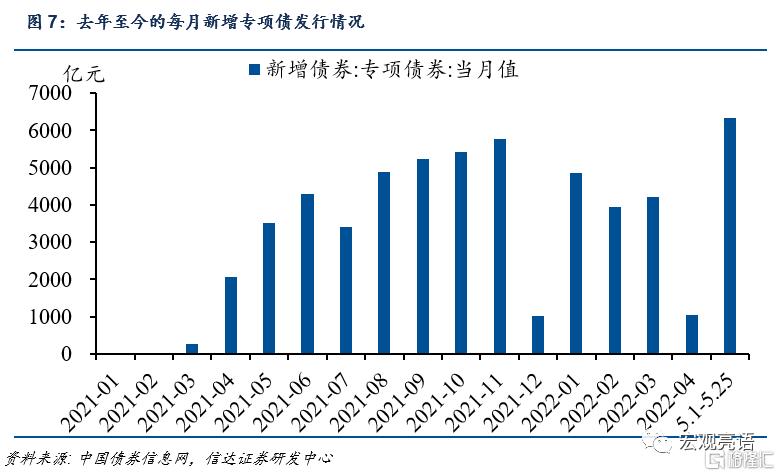

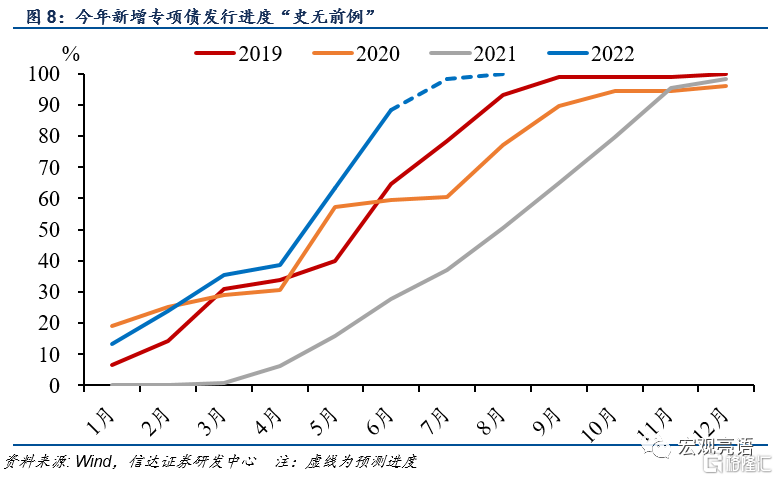

新增专项债发行显著前置,全年将集中在上半年基本发行完毕。今年截至5月25日,新增专项债发行达到20347.12亿元(5月1日-25日按债券信息披露日核算发行量,后文同,按实际发行日算,截至5月25日已发行17433.83亿元),其中5月1号至5月25号发行量达到了6328.21亿元之多(按实际发行日算,为3414.92亿元),这与5月初监管部门要求今年新增专项债须在6月底之前基本发行完毕的指示有关。根据3月和4月各省二季度的发债计划,原本并未安排5、6月发行大量专项债,但“计划赶不上变化”,在1-4月仅发行1.4万亿元的情况下,地方政府只能加快进度,在5、6月发行2万亿元左右才能接近全年3.65万亿元的预定目标,才算“基本”发行完毕。这也使得原本打算在下半年发行的专项债大大提前了。

往年的专项债一般在三季度末发行完毕,而今年却在上半年基本发完,这样的节奏称得上“史无前例”。今年一季度发行额接近1.3万亿元,4月份放缓,单月发行1038.3亿元。这就导致5、6月发债压力巨大。虽然本月截至25号已经铆足马力发行了6000多亿,但距离6月底还有约1.5万亿没有发。历史上,单月发行额最多的月份是2020年5月,但也才9980.18亿元,没有超过1万亿,6月的发行量可能突破这一规模,创下专项债出现以来单月发行量的新高。此外,若考虑到地方债的集中发行对金融市场的冲击,这样的发债节奏可能最终难以实现,但我们认为既然监管部门明确要求,势必会有应对举措对冲集中发债的冲击,比如后续可能会迎来多次大额逆回购操作。

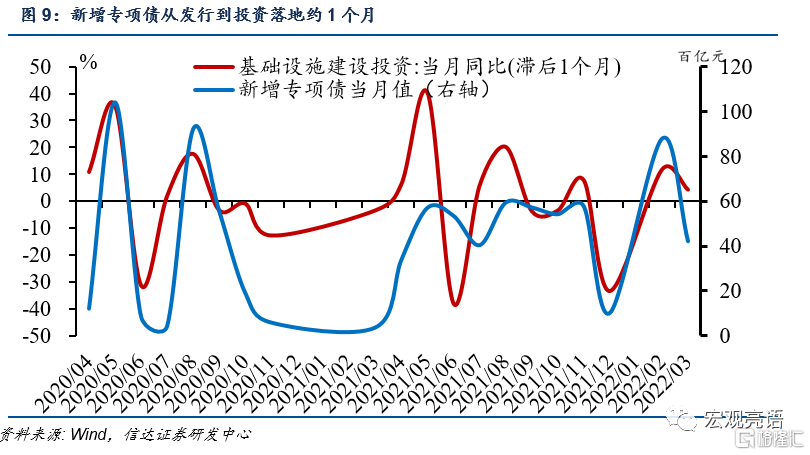

在上半年发行完毕的指示暗含了下半年可能会有强有力的增量财政工具。原因如下:首先,往年没有类似今年这样的要求,即使是2020年,当年全年限额3.75万亿元,上半年也才发行2.23万亿元;其次倘若上半年发行完,那么下半年尤其是四季度的相关项目资金将难以筹集,虽然发行完不意味着使用完,但若上半年发行完,按照近日国常会要求“今年专项债8月底前基本使用到位”结合从发行到投资落地的约1个月时滞,三季度将基本使用完,那么四季度将缺少专项债的资金支撑;最后,今年稳增长压力巨大,疫情持续蔓延,上海预计到6月下旬才可能全面恢复正常生产生活秩序,北京疫情到5月下旬还未出现拐点,二季度可能是零增长,上半年增速只有2.3%,下半年增长压力更大,若上半年发行完专项债,那么下半年实现更高的经济增速将更加困难。(后文会详述增量工具)

2.2 投向基建比例升高

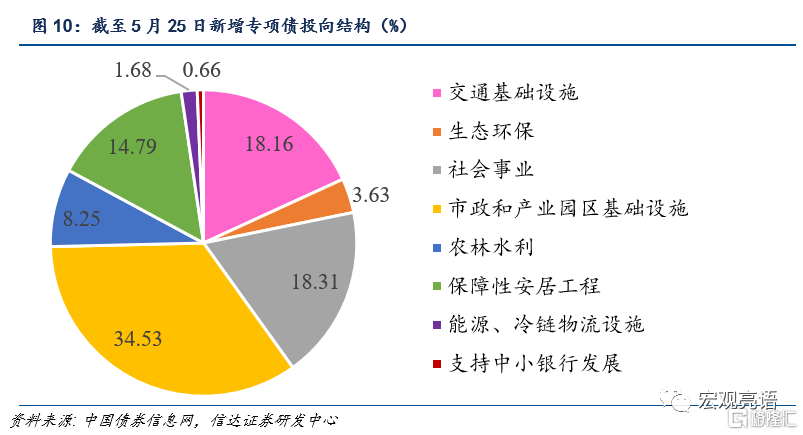

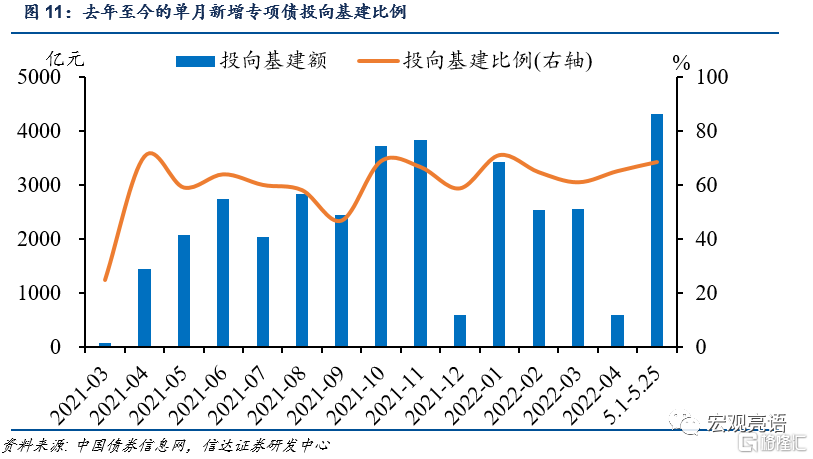

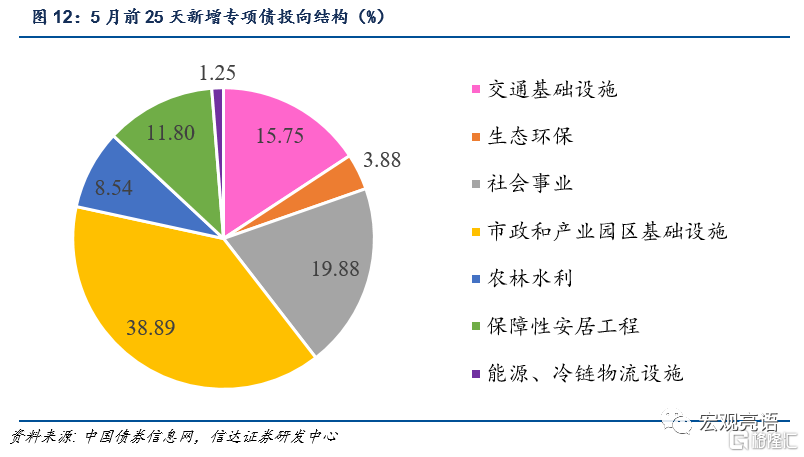

截至5月25日,有66.24%的新增专项债投向基建,比例远高于去年。在1月1日到5月25日2万余亿元的新增专项债中,有13478.62亿元投向了市政和产业园区基础设施、交通基础设施、农林水利等基建领域,规模巨大,占全部发行量的比例为66.24%,显著高于去年全年的60.73% 。其中上述三个领域对应的投资比例分别为34.53%、18.16%和8.25%,另有3.63%投向了环保,1.68%投向了能源和冷链物流基础设施。和去年相比,各领域的占比相差不大,总体高出约5个百分点,市政和产业园区基础设施贡献了4个,农林水利贡献了1个。除基建外,另有14.79%投向了保障性安居工程。从单月投向基建比例看,5月前25天投向基建比例为68.32%,环比高于4月的65%,仅次于1月份的70.9%。

此外,近日国常会提出将“支持范围扩大到新型基础设施等”,其实在此政策之前就已有一些省份将专项债投资到了新型基础设施(由于此前没有明确允许,我们把其归类到了市政和产业园区基础设施,后续我们将把新型基础设施单独归为一类)。从此前新型基础设施项目的信息披露模板看,新型基础设施就是指5G、轨道交通和数据中心等新基建的项目。至于4月13日国常会要求的“将消费相关基础设施建设纳入专项债支持范围”,我们在项目披露模板中暂未看到项目类型出现消费基础设施的字眼,但新疆、河北等地区已有一些滑雪场的项目,还有一些旅游景点类的项目,在分类中,我们选择将其归类到现有的社会事业领域(因为社会事业的子项包含文化旅游)。

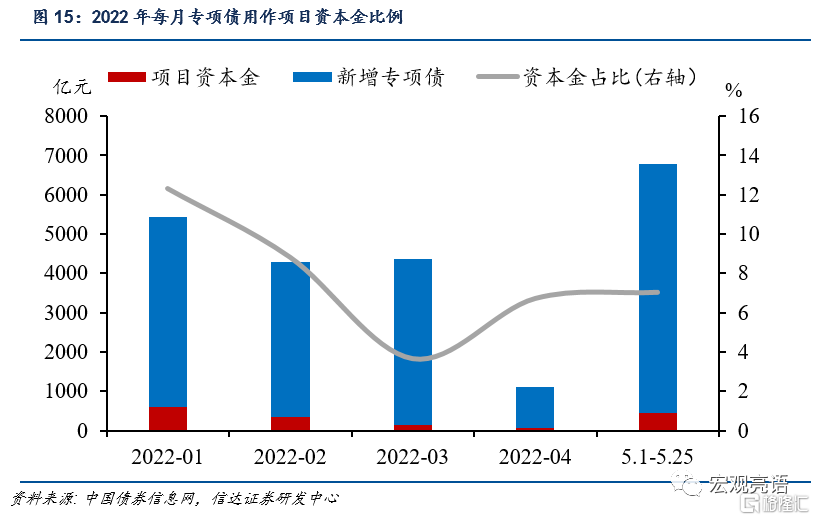

2.3 专项债资本金主要投向交通基础设施

截至5月25日,新增专项债作为项目资本金有84.6%投向了铁路、收费公路和干线机场。作为资本金的专项债可以投向10个领域,其中有三项是交通领域。截至5月25日,共有1612亿元的新增专项债用做了项目资本金,占发行总量的7.92%,这一比例高于去年全年的5.25%,但还远远不及25%的政策上限。单月来看,1月份的比例最高,达到了12.31%;3月份最低,仅为3.66%;5月前25天为7.03%,规模为445.15亿元。分省来看,广东省数额最多,达到了436.4亿元,其次是山东省,达到166.9亿元。项目资本金相较不作为资本金的项目配套资金,可以起到撬动更多社会投资的作用,但同时也意味着投资方要承担更多的风险。从投向领域看,大部分的资本金还是以铁路、收费公路和干线机场为主,占比分别为48.19%、23.75%和12.69%,故有84.6%的比例都投向了交通,对应规模为1364.1755亿元。其次是水利,占比为11.05%,其余分项占比微小,合计不到4.5%。由于政策鼓励资本金的使用,所以预计后续资本金的占比会有所提升,全年或能到10%左右。

三、下半年财政展望:超万亿建设国债

3.1 推出重磅增量政策的必要性

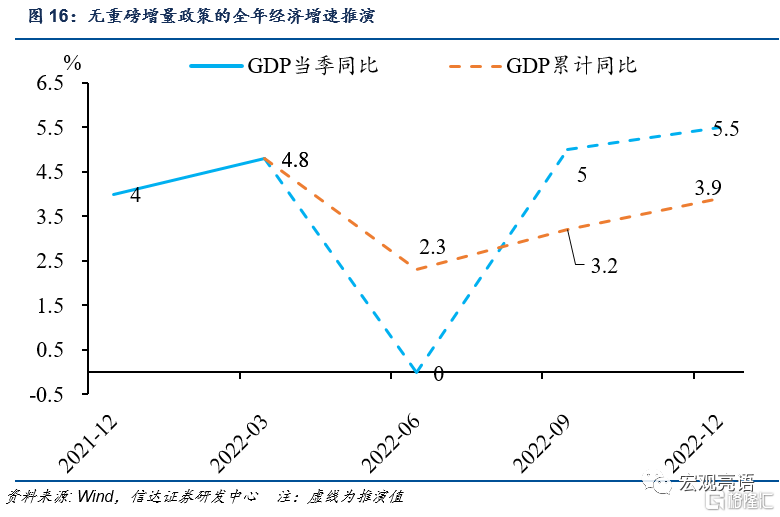

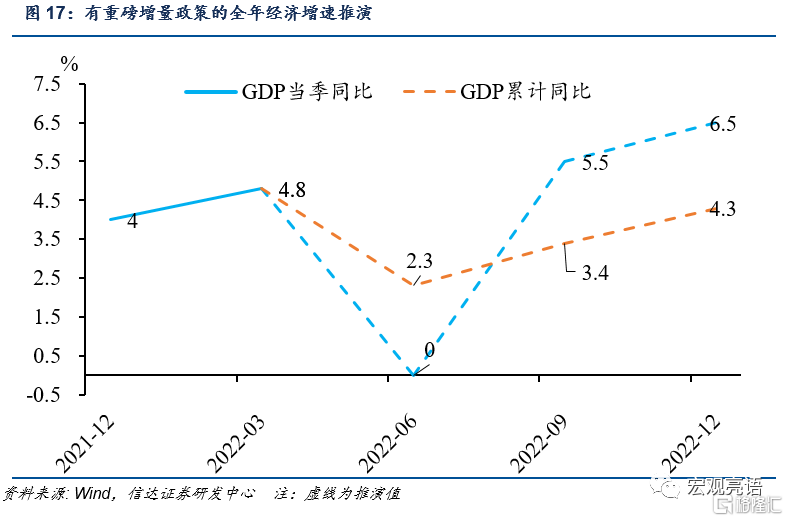

若没有重磅增量政策,即使四季度能实现5.5%的增速,全年增速也料将不及4%。首先看今年上半年,受3月中下旬以来的上海、北京等地区的疫情影响,二季度的经济增速大概率还会更低,结合4月份消费、出口、就业和金融数据,我们预计二季度GDP可能为零增长,结合一季度GDP同比增长4.8%,可得上半年GDP同比约为2.3%,比5.5%的全年预期目标低了3.2个百分点。若后续没有重磅增量政策,即使下半年疫情基本结束并能实现5.5%的增长,全年增速也不到4%。

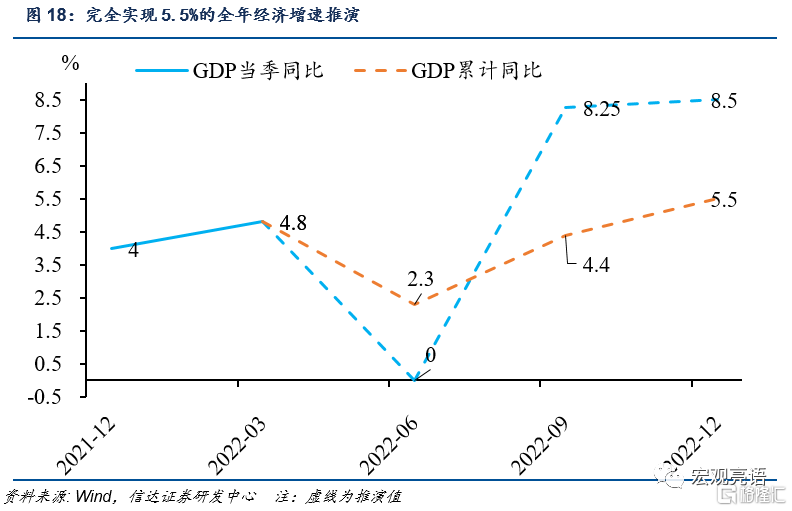

若推出重磅增量政策,使下半年经济增速达到6%左右,才能实现全年4%以上的增长。如果下半年中央能够推出重磅增量政策,使下半年经济增速达到6%左右,那么全年经济增速可以达到约4.3%。下半年的6%按季度可以拆分成三季度增速达到5.5%,四季度增速为6.5%,增量政策主要支撑四季度经济。前文已提到政策要求专项债要8月底前基本使用到位,这就意味着四季度项目建设缺少相应的专项债资金支撑,所以重磅增量政策的推行主要支持的是四季度。此外,对于全年5.5%的预期目标,我们的看法是只有下半年GDP同比超过8%的增长才能实现,这是10年之前的增速,显然即使推出了重磅增量政策,可能性也微乎其微。

3.2 2022年和1998年的相似性

两年虽相隔遥远,但在经济环境上至少有三大方面非常相似。这三个方面分别是:两年都面临着超出预料的负面冲击,致使上半年的经济增速都不及预期目标;负面冲击下,两年的出口和消费发生了明显回落;两年在上半年实行的财政货币政策内容类似。下面对这三个相似点做具体说明:

第一,在超出预料的负面冲击下,两年上半年经济增速远不及预期目标,下半年压力都很大。1998年和2022年的政府工作报吿中,分别定下了8%和5.5%的全年预期目标,但两年上半年分别遭遇了亚洲金融危机和俄乌冲突带来的外部冲击以及特大洪水灾害和奥密克戎疫情带来的内部冲击,其中外部冲击在政府工作报吿发布之前就已发生,但持续时间和影响深度都比年初预料的更为严重,而内部冲击发生在政府工作报吿发布之后,即汛期的长江和东北两江流域的特大洪灾以及3月中下旬以来的疫情,比起外部冲击,内部冲击更突然、影响程度更高,已经不仅造成经济上的严重损失,更对人民生命安全形成巨大威胁。在这样的背景下,1998年上半年实现7%的增速,远不及8%;今年上半年的情况前文已说明,和目标相距更大。

第二,两年上半年的出口和消费都出现大幅回落。朱镕基总理在1999年政府工作报吿中回顾前一年时提到“为了应对亚洲金融危机的影响,我们年初就采取了增加投资、扩大内需的对策。但是亚洲金融危机发展的广度、深度和对我国的影响程度,比预料的更为严重”。当年金融危机导致外需和内需都出现不足,出口和社零的累计同比增速分别从1997年年末的20.9%和10.2%下滑到1998年6月的7.6%和5.9%。今年内外需也出现了明显回落,出口和社零的累计同比增速分别从去年年末的29.9%和12.5%下滑到今年4月的12.5%和-0.2%,其中出口增速回落和其他制造业国家恢复生产,我国出口竞争力下降有关,消费低迷则主要来源于疫情的冲击。所以两年最终都需要靠固定资产投资拉动经济增长。

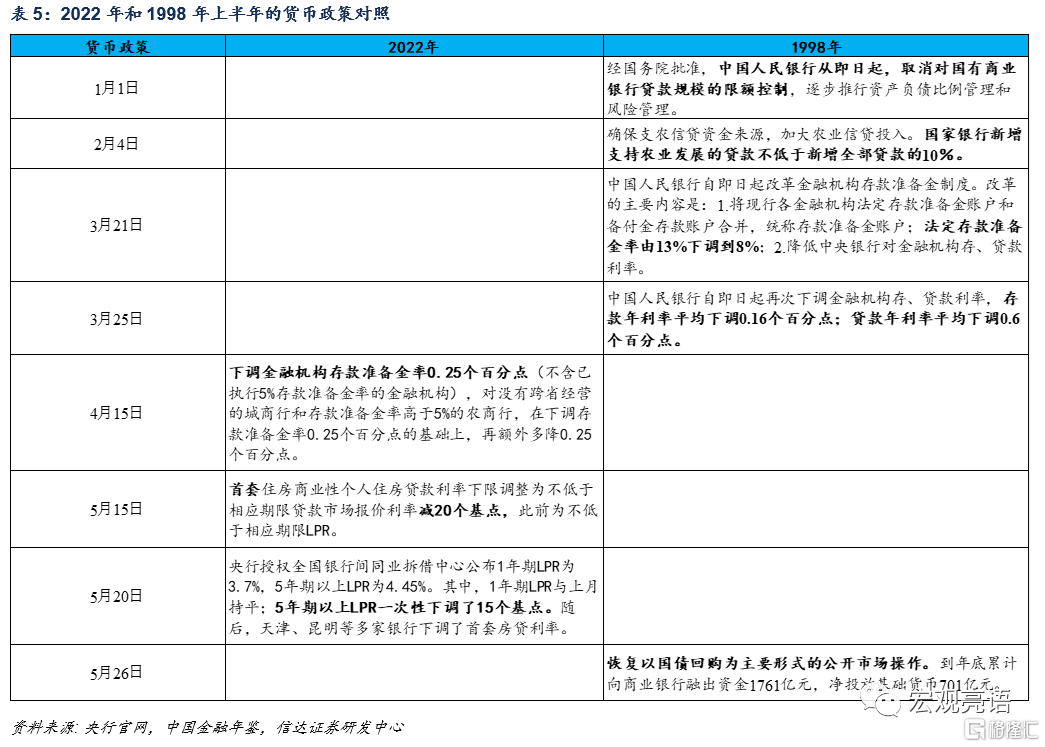

第三,两年上半年的财政货币政策比较相似。前文已经提到今年上半年的财政政策包含了出口退税,而1998年2月也有提升出口退税率的政策。比起财政政策,两年货币政策相似性更高。1998年上半年先后实行5次重大的货币政策调整,包括3月实行降准和降息和5月恢复公开市场操作(恢复后到当年年底净投放基础货币701亿元);而今年4月中旬也实行了降准,5月下调了房贷利率,并于4月、5月多次开展逆回购操作。因此,可以总结出两年在稳增长压力巨大的情况下,都优先选择宽松的货币政策作为增量政策来增强市场流动性,提振内需,进而支持经济增长。

1998年下半年财政政策成为拉动经济增长的主要抓手。在1998年上半年多次利用货币政策,但还是取得7%不及8%的增速后,朱镕基总理在当年8月说道 “单纯依靠货币政策支持经济增长越来越受到限制。采取更加积极有力的财政政策,扩大国债发行规模,进一步增加基础设施建设资金的投入,带动银行信贷的支持,具有易操作、见效快的特点”并指明“增发国债,加大基础设施建设力度,是扩大国内需求、实现经济增长目标的最有效措施”,这标志着当年在8月开始用积极的财政政策替代宽松的货币政策来拉动经济增长,同时代表着在货币政策的效果不明显或者政策空间有限的情况下,财政政策“当仁不让”地成为最佳、最有效的措施。

3.3 重磅增量政策展望——超万亿建设国债

借鉴1998年的经验,建设国债可以作为今年增量政策的主要工具。首先5月23日国常会提出的“支持航空业发行2000亿元债券”和“支持发行3000亿元铁路建设债券”并不属于国债,而是国企债券,但都可支持基建。前文提到,若要全年增速超过4%,下半年的增速要达到约6%。若要达到这样的增速,仅仅靠国企比如中铁集团发债是不够的,还要发行大额的建设国债。1998年8月国务院提交了增发1000亿国债的议案,8月底全国人大常委会批准后,财政部于9月4日分别与中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国建设银行四家国有商业银行签订了1000亿元10 年期附息国债的承销合同,四家银行分别承购本期国债500 亿元 、200亿元、100亿元 、200亿元,所筹资金全部投向了农林水利和交通环保等基建领域。以史为鉴,今年也可以选择增发类似的建设国债,结合下半年要实现的经济增速,我们认为发行规模至少在1万亿以上,并搭配等量数额的银行贷款,为基建提供2万多亿的资金支持。(具体内容详见《增量政策猜想——超万亿基建专项国债》)。

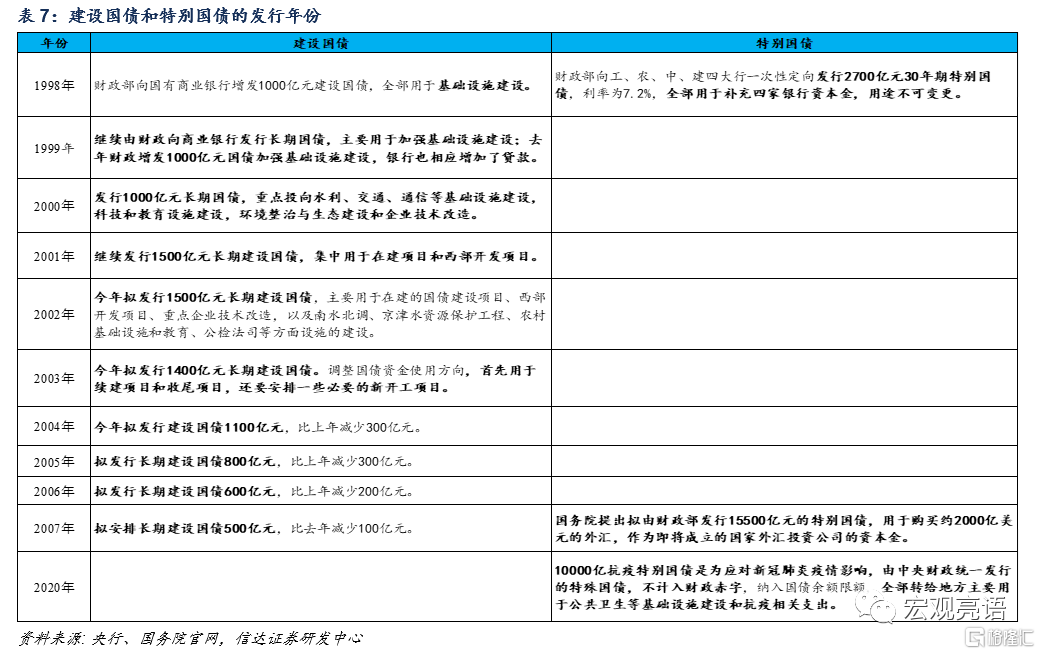

我们预计今年若发行国债,应是建设国债,而不是特别国债。建设国债和特别国债是两种类型的国债,彼此独立,没有包含和被包含的关系,比如1998年既发行了2700亿元特别国债,也发行了1000亿元建设国债。二者比较看,建设国债发行的次数更多,从1998年到2007年每年都发行建设国债,所以又称“长期建设国债”,10年间共发行了1.05万亿元。而特别国债一共只发行过三次,前两次分别用于补充四大行的银行资本金和购买外汇,最近一次即2020年的抗疫特别国债,部分用于基建,部分用于抗疫支出。今年发行建设国债而不是特别国债的好处是前者需要并入赤字,也就意味着并入第一本预算,也就可以投向没有投资回报的项目,毕竟主要目的是为了拉动经济增长而不是为了追求收益。而为避免赤字过高,今年也可以仿照1998年将一半规模并入今年赤字,另一半并入明年。

在下半年没有新增疫情的情况下,搭配超万亿建设国债和等额银行贷款,或可实现下半年增速达到6%。前文已提到1998年的1000亿元建设国债全部投向了基建,也提到了水利部表示重大水利工程每投资1000亿元,可以带动GDP增长0.15个百分点。若今年发行的建设国债全部投向基建并能达到水利工程的拉动力度,则1万多亿的发债规模和等额的银行贷款规模可以包含20个1000亿元,拉动GDP约3个百分点。但是这样的估计比较理想化,首先重大水利项目是有限的,3月底国常会提出今年计划投资8000亿水利工程,即使后续扩大水利投资,也不可能2万亿资金都投向水利。其他基建领域拉动经济的力度大小不一,从4月初国务院政策例行吹风会表示“将水利工程作为政府投资的优先方向”可以看出水利大概率比其他基建领域拉动GDP的效果要更好,因此可以得出2万多亿的资金在不都投向水利的情况下拉动GDP也将少于3个百分点。但就前文所提,只要能推动下半年GDP达到6%的增速就可以实现全年增速达到4.3%。基于此,我们认为在下半年疫情基本结束的前提下,搭配新增的2万多亿基建资金,全年经济4%以上的增长是完全能实现的。

四、投资建议

基于我们对增量工具和存量增支工具都主投基建的分析,老基建板块仍然值得重点关注。今年各类中央稳增长的经济会议,主要谈的就是三个方面,即促消费、保就业、投基建。各类财政支出政策聚焦于水利工程、交通、航空、能源和新基建等领域。其中传统老基建仍然占据着基建的主要比例,仍然是基建的大头。实践中,专项债作为财政端支持基建的主要抓手,今年投向基建的比例也显著高于去年。增量工具若投向传统基建也能有力带动经济增长。因此,老基建板块仍值得重点关注。前文还强调了今年政府资金将优先投资属于老基建的水利工程。此外,专项债作为资本金近一半投向了铁路,同时中央支持发行3000亿元铁路建设债券,所以水利水电建设板块和铁路运输板块也可优先关注。

新基建和数字经济作为十四五规划的重点部署领域,值得长期重点关注。5月23日国常会安排将新型基础设施纳入专项债投向领域,合法化后,后续投向新基建的专项债数额可能大幅增加,同时东数西算工程也在快速推进。新基建在未来很有可能取代房地产成为新的经济增长极。今年各省重点投资的项目也大都将新基建项目摆在了建设的优先位置,所以新基建板块和与之关系密切的数字经济板块长期内应重点关注。

风险因素:疫情反复持续,增量政策尚不明朗