本文来自格隆汇专栏:国君固收覃汉,作者:张继强 张大为 吴靖

摘 要

核心观点:

今年在疫情和俄乌冲突等挑战下,4月生产消费等多项经济指标同比负增长、5月爬坡缓慢,此时,推出增量政策、压实地方稳经济责任尤为紧迫。近日,国务院部署稳经济一揽子措施,5月25日,总理在全国稳住经济大盘电视电话会议上强调,发展是解决我国一切问题的基础和关键,着力保市场主体以保就业保民生,努力确保二季度经济实现合理增长和失业率尽快下降。市场而言,目前融资需求萎缩、货币政策保持充裕略高水平,债市短期面临的宏观环境仍有利,股市政策底在4月出现,目前处在修复性行情。

经济循环出现哪些问题?

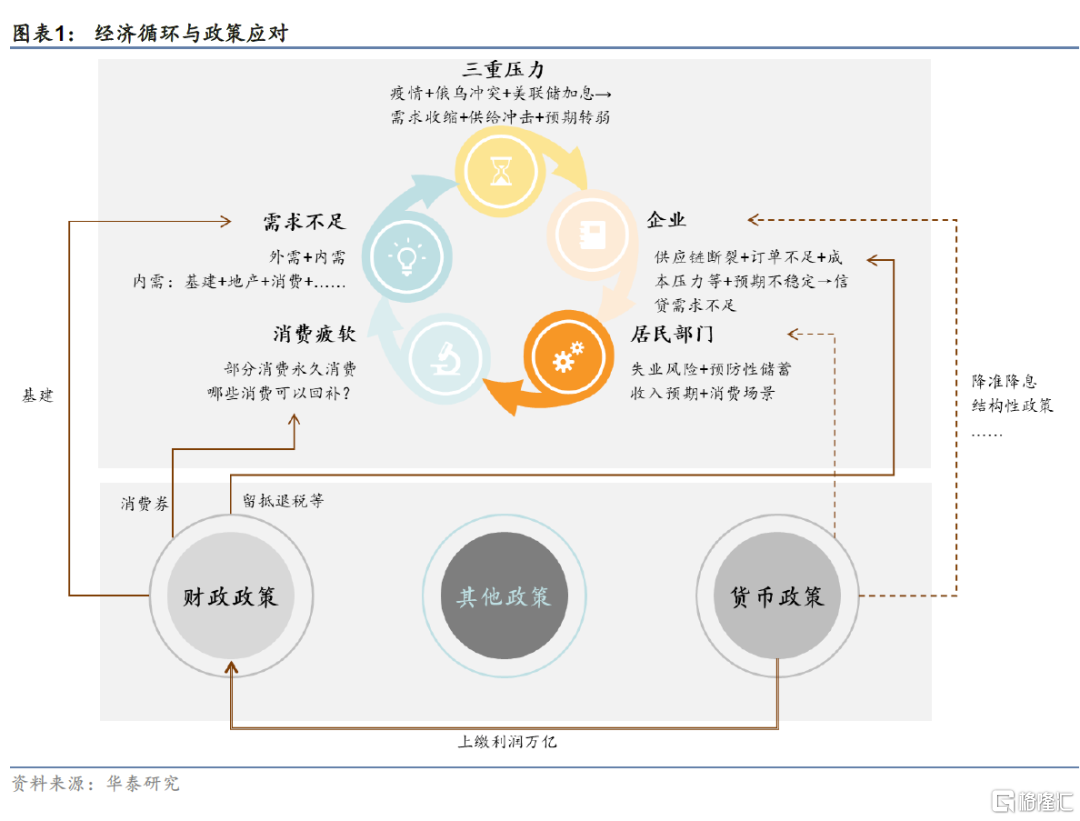

疫情长尾、防疫升级,供应链恢复迟缓。企业面临供应链断裂、成本高企、订单不足、信心不足等经营困难。进而,企业压力传导至居民端,失业率走高、居民增加预防性储蓄。因场景缺失+物流受阻+居民收入与意愿下降,消费低迷,同时,房地产尾部风险尚未消除、出口走弱压力已经出现。经济的活力取决于微观主体的活力,然而眼下经营困难有待解决,疫情反复+动态清零防疫,企业随时面临停产等问题,未来经营预期不确定性也增大,近年来部分行业加强监管、资本红绿灯规则尚未明确,企业家信心不足。实体经济在金融上面的映射就是近期融资需求出现较大萎缩。

稳经济有哪些政策迹象?

财政政策尚未看到特别国债等迹象,但疫情导致财政被动减收增支,我们评估今年财政歉收规模或达1.2~2.8万亿,而核酸检测还将增加一般预算支出负担,总之财力缺口是客观问题,下半年更多助企纾困的政策落实需要增量资金,增加赤字或发行特别国债仍存在可能性。货币政策加大支持,保持宽松但也要避免美国MMT-通胀的问题。因此,预计再贷款等结构性工具仍是主要手段,流动性保持充裕,信贷额度满足市场主体融资需求、并通过政策行加大重点领域信贷投放力度,会否重启PSL为政策行助力值得关注。

保市场主体以保就业保民生

过去倾向于通过扩内需稳增长,并以此来拉动就业,主要应对短期需求压力。而经历了近三年的疫情冲击,企业生存压力更大,政策思路转向保主体为先,通过助企纾困,保住市场主体来稳定就业,通过激发微观主体活力来拉动经济增长。稳经济一揽子措施中,财政将为企业减负超过3万亿(减退税2.64万亿、社保费缓缴3200亿等)、国家融资担保基金再担保合作业务新增1万亿元以上;货币金融政策包括普惠小微贷款支持工具额度和支持比例增加一倍、遇困企业和个体贷款延期还本付息、商品承兑期缩短至6个月等。

市场启示

利率根本的决定因素在于融资需求和企业利润。目前融资需求萎缩,一方面导致缺资产,同时货币政策保持充裕略高水平,债市短期面临的宏观环境仍有利。我们5月22日《债市大分化之后》中提出长端利率未充分反映经济状况,本次会议反映出经济状况仍弱,政策仍处于加码期,但特别国债等尚未出现,这为长端利率博弈留出了交易空间。中期关注疫情、信贷需求、房地产销量、美联储加息节奏、特别国债等因素。股市政策底在4月份就已经出现,目前是修复行情,但业绩、情绪、流动性共振还不强,关注政策受益,PPI-CPI剪刀差收窄下的中游制造,以及安全、绿色、自主可控等长期逻辑。

风险提示:疫情发展超预期,政策落地不及预期。

正 文

近日,国务院部署稳经济一揽子措施,5月25日召开全国稳住经济大盘电视电话会议,会议要求加快推动经济回归正常轨道,确保经济运行在合理区间。我们解读如下:

会议强调,发展是解决我国一切问题的基础和关键。做好疫情防控需要财力物力保障,保就业保民生防风险都需要发展作支撑。换言之,财政收入、就业稳定都离不开经济增长。会议要求把稳增长放在更加突出位置,着力保市场主体以保就业保民生,努力确保二季度经济实现合理增长和失业率尽快下降,保持经济运行在合理区间。

当前经济面临的问题是什么?去年下半年以来,国内经济面临供给冲击(缺煤缺电、缺运力、缺芯片)与需求收缩(房地产、基建、消费齐步下行),GDP增速放缓,市场主体预期开始转弱。去年底稳增长动员、政策靠前发力,但今年3月以来疫情与俄乌冲突带来新挑战,国内疫情扩散叠加地方防疫敏感度提高,隔离封控措施扰动经济活动、并影响沿着产业链供应链扩散,4月生产消费等指标同比负增长,5月经济爬坡仍缓慢,就业等压力浮现,房地产风险并未解除,在金融上的直接体现就是信贷数据大幅回落。

经济运行是个循环过程,目前出现哪些问题?

1、疫情长尾、防疫升级,供应链恢复迟缓。O型毒株高传染率+高隐蔽性,清零难度大,受防疫措施影响,供应链恢复缓慢,5月上旬全国货运物流量同比跌幅仍接近-20%;

2、企业面临供应链断裂、成本高企、订单不足、信心不足等经营困难;

3、居民失业率走高、增加预防性储蓄。企业生存压力传导至居民端,4月城镇调查失业率逆季节性走高至6.1%,青年失业率高达18.1%,就业不稳定抑制居民支出意愿;

4、场景缺失+物流受阻+居民收入与意愿下降,消费低迷,3-4月消费已连续两个月负增长;

5、房地产尾部风险尚未消除、出口走弱压力已经出现。欧美经济正向滞胀或衰退演绎,同时东南亚恢复生产竞争外贸订单,4月剔除价格因素出口量同比已转负;

经济的活力取决于微观主体的活力,为何企业缺乏活力?一是,上述经营困难有待解决;二是,疫情反复出现+动态清零防疫,企业可能随时面临停产等问题,未来经营预期不确定性也增大,影响资本开支意愿,疫情发生后新注册市场主体也在减缓;三是,近年来部分行业加强监管、资本红绿灯规则尚未明确,企业家信心不足。

除了短期因素外,我国正处于激励机制重建期,外部全球贸易链条重建环境下,微观主体活力也受到一定的压制。十九大以来,我国重视经济高质量发展、摒弃唯GDP论,生态文明、民生福祉、防范风险等要求更加综合多元,但地方政府在统筹“经济和债务”、“经济和减碳”、“经济和防疫”等两难问题方面容易厚此失彼,稳定经济仍需重建激励机制、压实地方责任,政绩观改变。近期会议多次强调要发挥中央和地方两个积极性,地方要守土尽责抓落实。不断解决两难多难问题,是对各级政府行政能力的考验。要在做好疫情防控的同时完成经济社会发展任务,全面把握,防止单打一、一刀切。同时,国务院5月26日向12个省派出督查组,将对政策落实和配套开展专项督查。

实体经济在金融上面的映射就是近期融资需求出现较大萎缩。疫情+地产+财政退税是主要原因。一是,疫情冲击下,居民消费受限、部分企业经营停摆,私人部门生产性、消费性融资需求减少;二是,房地产购买场景缺失,房贷需求不振,4月居民住房贷款同比少增约4000亿元,贡献当月近半的信贷同比降幅;三是,留抵退税等政策相当于给企业提供零息资金,暂时降低了企业流动性融资需求。据财政部,今年4月有8015亿元增值税留抵退税款退款到账。再加上年一季度金融机构靠前发力,充分挖掘信贷需求造成后续项目储备不足,根本原因是经济尚未好转。

针对眼下问题,我们要保持经济在合理区间,尤其是就业稳定,离不开一定的经济增速与保市场主体,保市场主体以保就业保民生。在本次会议的基调下,我们能看到哪些政策迹象?

财政政策尚未看到特别国债等迹象,但财力缺口需要弥补。疫情导致财政被动减收增支,4月一般预算收入(剔除留抵退税影响)同比-5.9%,大幅低于预期增长目标。同时,房地产景气低迷对土地财政造成更大拖累,1-4月政府性基金收入同比-27.6%。我们评估今年财政歉收规模或达1.2~2.8万亿,其中一般预算歉收预计1600~3600亿。

此外,部分地区开展常态化核酸检测还将增加一般预算支出负担(5月25日国家医保局发函要求不得用医保基金支出核酸检测费用)。根据现行核酸检测成本规定(大规模采检多人混检按照不高于每人份3.5元的标准计费),极端情况下,全国9.1亿城镇常住人口每48小时一次核酸的成本为每月480亿。若今年6-12月全国推行常态化检测,则财政负担或增加约3300亿。总之,财力缺口是客观问题,下半年更多助企纾困政策的落实可能需要增量资金,增加赤字或发行特别国债仍存在可能性。

货币政策加大支持力度,保持偏松,但也要避免美国MMT-通胀的问题。5月16日银保监会《持之以恒防范化解重大金融风险》中强调,防范化解金融风险要管好货币信贷总闸门,避免总量过度宽松,否则可能导致脱实向虚、欧美MMT带来的高通胀也要引以为患,货币政策要在精准扩大有效需求的同时要防止大水漫灌。因此,预计再贷款(面扩、量增)等结构性工具仍是主要手段,流动性保持充裕(至少到经济恢复至合理区间),信贷额度满足市场主体融资需求、并通过政策行加大重点领域信贷投放力度(会否重启PSL为政策行助力仍值得关注)。

稳增长、稳就业的政策逻辑正在发生变化。过去倾向于通过扩内需稳增长的方式,并以此来拉动就业,主要应对短期需求压力。而经历了近三年的疫情冲击,供应链间或断裂,企业成本居高不下,生存压力更大。眼下政策思路转向保主体为先,通过助企纾困,保住市场主体来稳定就业、进而拉动经济增长,背后逻辑是有就业就能创造收入,通过激发微观主体活力来拉动经济增长,留得青山赢得未来。在这一政策思路下看稳经济一揽子措施:

保主体方面:

财政政策,一是今年合计为企业减负或超过3万亿(全年减税1万亿/退税1.64万亿,其中此次新增退税1400多亿元;中小微企业个体工商户和特困行业缓缴养老等社保费3200亿元等);二是对小微企业、个体工商户水电气费、房租等提供支持;三是国家融资担保基金再担保合作业务新增1万亿元以上。

货币金融政策,一是普惠小微贷款支持工具额度和支持比例增加一倍;二是支持银行对中小微企业个体工商户贷款、遇困个人房贷消费贷年内延期还本付息;三是将商业汇票承兑期限由1年缩短至6个月;四是推进平台企业合法合规境内外上市。

保就业、保民生方面:一是将失业保险留工培训补助扩大至所有困难参保企业;二是对中小微企业吸纳高校毕业生的,加大扩岗补助等支持;三是失业保障、低保和困难群众救助等;四是视情启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制;五是加大以工代赈力度。

保供应链方面:一是优化复工达产政策、完善“白名单”企业服务;二是取消来自疫情低风险地区通行限制,取消不合理限高等规定和收费;三是客货运司机等异地核酸检测同等享受免费政策;四是有序增加国内国际客运航班,制定便利外企人员往来措施;五是支持银行对货车车贷年内延期还本付息,汽车央企发放的900亿元货车贷款,银企联动延期半年还本付息;六是,增加1500亿元民航应急贷款,支持航空业发行2000亿元债券。

保能源安全方面:一是落实地方煤炭产量责任,调整煤矿核增产能政策,加快办理保供煤矿手续;二是再开工一批水电煤电等能源项目。

扩大内需方面:

1)投资方面,一是今年3.45万亿建设类专项债(6月底前基本发完)8月底前基本使用到位,支持范围扩大到新基建、新能源;二是优化审批,新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目,引导银行提供规模性长期贷款;三是启动新一轮农村公路建设改造;四是支持发行3000亿元铁路建设债券。

2)消费方面,放宽汽车限购,阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。

3)地产方面,因城施策支持刚性和改善性住房需求。

市场方面,利率根本的决定因素取决于融资需求和企业利润。目前融资需求萎缩,一方面导致缺资产,同时货币政策保持充裕略高水平,债市短期面临的宏观环境仍有利。我们在5月22日《债市大分化之后》中提出长端利率没有充分反映经济状况,本次会议反映出经济状况仍弱,政策仍处于加码期,但特别国债等尚未出现,这为长端利率博弈留出了交易空间。中期关注疫情、信贷需求、房地产销量、美联储加息节奏、特别国债等因素。股市政策底在4月份就已经出现,目前是修复行情,但业绩、情绪、流动性共振还不强,关注政策受益,PPI-CPI剪刀差收窄下的中游制造,以及安全、绿色、自主可控等长期逻辑。

风险提示:

1、 疫情发展超预期:国内疫情尚未完全控制,后续仍不排除扩散风险,

2、 政策力度不及预期:财政会否增加赤字或发行特别国债存在不确定性。