本文来自格隆汇专栏:中金研究,作者:郭朝辉 孙扬

摘要

全球重要农产品低库存背景下,不利天气叠加地缘冲突加速推升国际粮价

自2020年新冠疫情爆发以来,国际农产品及化肥等农资价格不断走高。截至2022年2月,FAO全球食品价格指数已突破2011年高位,全球食品通胀严重。我们认为,造成海外农产品价格持续走高的主要原因:一是新冠疫情对全球农业生产已造成实质性影响,各国为控制疫情采取的边境封锁、物流限制等措施影响了农业生产及粮食供应链稳定性,导致全球多种农作物库存及产量持续下滑,供给担忧日益加剧;二是近年来全球极端气候频发,农作物增产预期迟迟不能兑现,库存修复十分艰难;三是地缘冲突造成全球贸易链阶段性受阻,进一步加剧地区间农产品供需失衡,推升价格不断走高。

当前,俄乌冲突局势尚不明朗,全球粮食供给正遭遇严峻挑战,国际形势继续发生深刻复杂变化,习总书记强调“粮食安全是‘国之大者’,吃饭问题绝对不能指望依靠国际市场来解决。我国既是粮食生产大国,也是重要的粮食进口国,面向未来,我国粮食安全的基础需要进一步巩固和增强,保证粮食安全的任务仍十分艰巨”。通过基本面分析,我们发现我国粮食安全保障能力较强,表现为:粮食总量充裕,口粮(稻谷和小麦)供给绝对安全,“压舱石”功能凸显;玉米虽然存在产不足需的状况,但通过进口补充及替代消费能够实现供需平衡,总体供应有保证;作为油料作物,大豆进口依存度较高,为强化调控能力,国家已在政策上有所倾斜,扩大大豆和油料生产[1]。

最后,我们认为我国农业仍体现出一定“大而不强”的特征,通过对农业政策文件的梳理,我们认为农业现代化将是引领行业发展的主线之一,这其中包括集约经营、耕地改革、科技赋能等多方面深化发展。向前看,我们认为农业现代化将持续推动行业提效,并因此增强行业竞争力,保障我国粮食安全。

我国粮食供给充足,“三道防线”保障安全

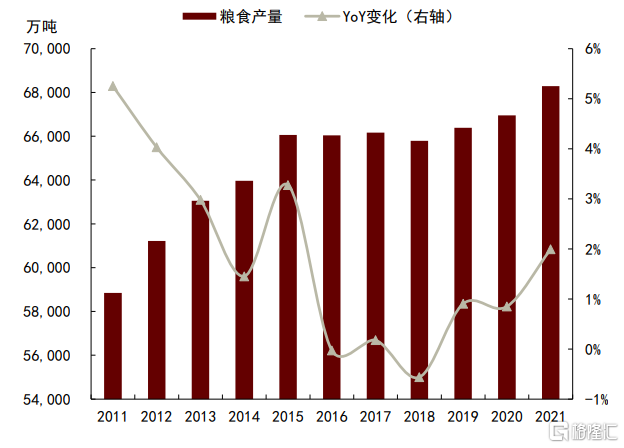

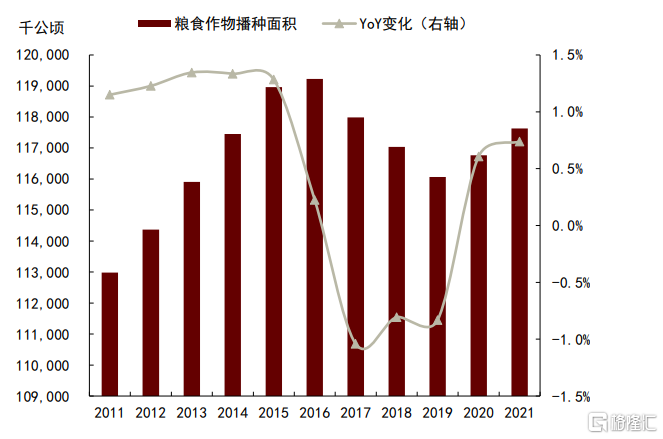

► 从我国粮食供给现状来看,2021年全年粮食产量为68285万吨,同比增长2%;粮食作物种植面积经历了2017-2019年缩减后,自2020年开始恢复,截至2021年,我国粮食播种面积为11763万公顷,同比上涨0.74%。我国粮食产量占全球粮食总产量的23.5%,供给较为充裕;从我国粮食消费情况来看,自2013年起,我国人均年度粮食消费量从148.71千克下降到了2020年的141.19千克,而人均粮食消费量的不断降低主要是因为随着经济发展、生活水平提高,居民膳食结构有所改变,食物品类更加丰富;

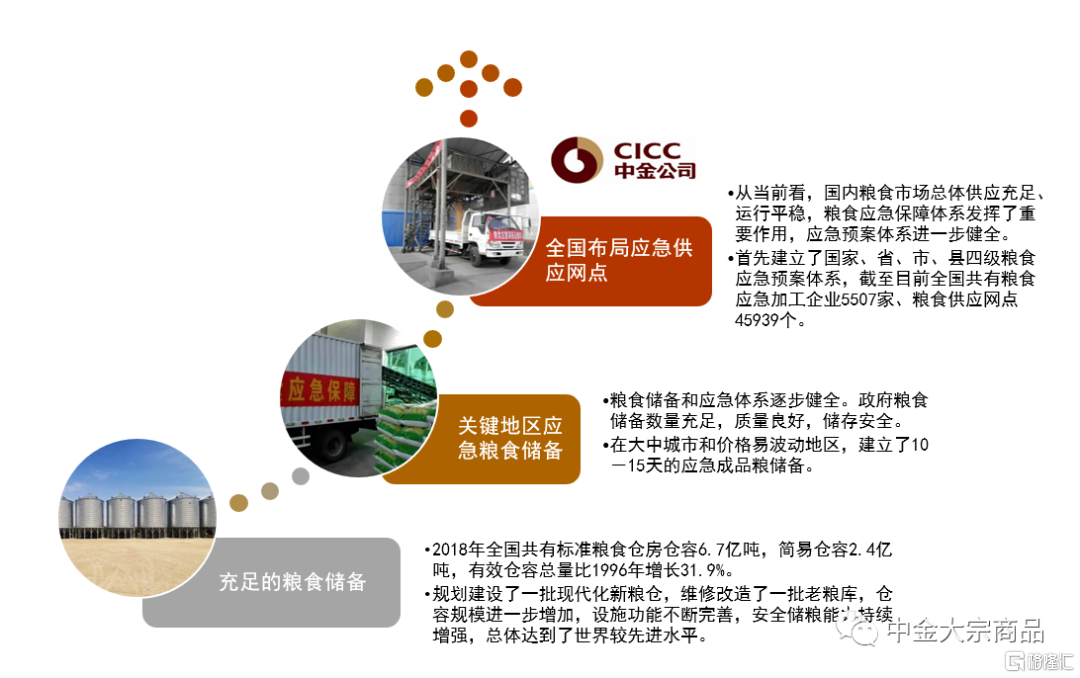

► 为应对国际、国内农产品风险,我国密集出台相关政策以保证粮食安全,在粮食应急保障体系上构建了“三道防线”,:一是充足的粮食储备(2018年全国标准粮食仓房仓容已达6.7亿吨);二是关键地区应急粮食储备体系逐步健全(在大中城市和价格易波动地区建立了10-15天应急储备);三是全国布局应急供应网点(截至2021年,全国共有粮食应急加工企业5507家,粮食供应网点45939个)。通过“藏粮于地、藏粮于技”这一战略途径,确保耕地、产能及技术增产,全方位保障国家粮食安全。

全力抓好粮食生产,强化重要农产品供给

► 稻谷:产量连获丰收,供应自给自足,“压舱石”功能凸显。2021年我国稻谷生产再获丰收,产量连续11年保持在2亿吨以上。我国稻谷市场连续多年产大于需,自给自足,对外依存较小(进口量仅占大米产量的2-3%,且主要来自东南亚国家)。在我国粮食结构调整的大背景下,我们认为,需要注意稻谷库存的去化速度,保证稻米作为口粮的“压舱石”功能。

► 小麦:多措并举保证夏粮再获丰收,生产成本高企或推升新麦开秤价格。今年冬小麦苗情长势复杂,促弱转壮任务艰巨。现阶段部分冬小麦冬前生长量偏少、长势偏弱,较近5年平均弱苗偏多。李克强总理批示,要因地因苗抓好春季田管,力争夏粮再获丰收[1]。同时,财政部再次发放一次性补贴200亿元,缓解农资价格上涨带来的种粮成本上涨影响,稳定农民收入,同时近期国家投放100万吨国家钾肥储备保障春耕。当前冬小麦上市前,市场余粮减少,价格不断走高,国家已经启动政策性小麦拍卖,有效补充市场供应。向前看,我们认为,随着麦价处于高位,其积累的市场风险不断加大,后期国家临储小麦投放力度以及粮源投放结构将成为影响国内麦价走势的关键。

► 玉米:饲用需求维持较高增速,供需总体紧平衡,价格中枢上移。自玉米临储库存出清后,我国玉米价格大幅上涨,种植效益明显提高,叠加国家政策倾斜,农民种植玉米意愿增强。消费端来看,饲料用粮需求仍保持较高增速,工业用粮需求维持高位。我们认为,今年我国生猪处于产能去化阶段,预计整体饲料需求或略有下降。但去年小麦饲用替代量较大,库存去化过快,因此今年我国小麦饲料替代量或明显下降,叠加进口玉米价格优势不在,玉米饲料消费或有结构性增长。价格方面,我们预计国内玉米期现货价格下方支撑较为坚实,全年价格大概率维持高位,价格运行区间或在2600-2950元/吨。

► 大豆:进口依存度较高,政策上支持扩大大豆和油料生产。2021年,由于农户对于玉米的种植积极性较高,叠加2020年玉米价格优势明显影响,我国大豆供给市场有所缩减,种植面积及其产量均下降。2022年,中央一号文件明确表示,支持扩大大豆和油料生产,完善玉米大豆生产者补贴政策。我们初步预计,2022年我国大豆种植面积增加2000万亩以上,如果生长期天气正常,总产量有望超过2020年水平,国产大豆市场供应有保障。价格方面,短期国产大豆价格偏强运行,中长期价格或高位回落,但消费端维持强劲叠加优质优价,价格底部支撑较强。

现代化为主线,农业产业变革助力粮食安全

► 集约经营:规模化与平台化,推动行业整体效率提升。历年农业政策持续重视行业集约经营,2022年一号文件同样在此有所落地。我们认为,集约经营相较散养,具备更强抗风险能力及效率优势。同时,集约经营与保障农民利益并不违背,中小散户既可以通过“公司+农户”等模式参与到集约经营,也可以通过提升效率进入适度规模经营的范畴。向前看,我们认为集约经营有望在规模化与平台化两方面深化,并持续带动效率提升。

► 耕地改革:制度建设为基,提质稳步推行。一方面,我国耕地面临“碎片化”的现状,据农业农村部数据, 当前全国耕地散户数量占比98%,其拥有的耕地面积则占70%,这对耕种集约经营形成制约;另一方面,可耕种土地增长压力大、耕地整体质量待提升,也是耕地面临的主要问题之一。基于此,我们认为,耕地改革将是近年来农业政策重点着力方向之一。

► 科技赋能:提升产业链科技属性,强化整体竞争力。中国是全球最大的粮食及肉类产区,但农业产业链仍体现出一定“大而不强”的特点,部分农产品单产低、种植成本高,同时在产业链科技能力上存在不足。我们认为,从中长期看,产业链多环节的科技赋能将是农业现代化的重要方向,以此补强短板,强化行业整体竞争力。

全球重要农产品低库存背景下

不利天气叠加地缘冲突快速推升国际粮价

自2020年新冠疫情爆发以来,国际农产品及化肥等农资价格不断走高。截至2022年2月,FAO全球食品价格指数已突破2011年高位,成为近30年来全球食品通胀最为严重的时期。我们认为,造成海外农产品价格持续走高的主要原因:一是新冠疫情对全球农业生产已造成实质性影响,重要农产品库存持续去化,供给担忧日益加剧;二是地缘冲突造成全球贸易链阶段性受阻,加剧农产品供需失衡;三是极端气候频发,农作物增产预期迟迟不能兑现,库存修复之路艰难。

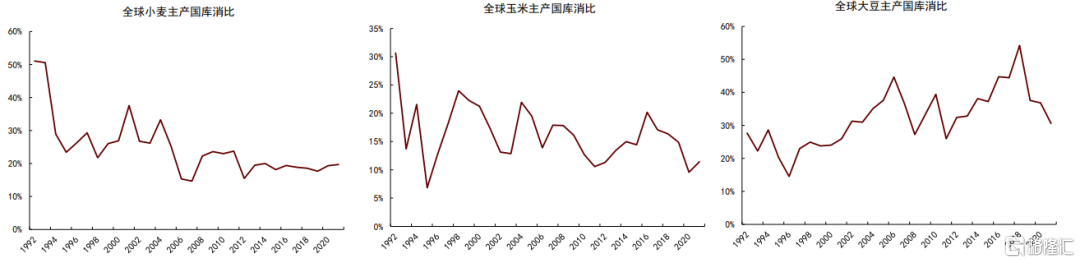

► 各国为控制疫情采取的边境封锁、物流限制等措施影响了农业生产及粮食供应链稳定性,导致全球多种农作物库存及产量持续下滑,引发全球范围的粮食供给担忧。据USDA3月数据,2021/22年度全球玉米、大豆、小麦等主要粮食作物期末库存量分别较疫情前下降6.26%,21.42%与0.66%,具体来看,虽然主产国玉米库存有所修复,但小麦库存仍保持低位,而大豆库存则有进一步去化趋势,整体来看供给端仍难言宽松,2021/22年度玉米、大豆、小麦主产国库消比分别为0.20,0.11与0.31,均处于历史低位区间。

图表:主产国农产品库消比

资料来源:USDA,中金公司研究部

► 新冠疫情影响余波未消,极端天气频发导致作物增产难以兑现,进一步加剧供给担忧。具体来看,在拉尼娜气候的影响下,全球各地区降水异常,南美旱情严重大概率造成大豆歉收;东南亚地区在棕榈油减产周期内洪水频发,对全球棕榈油供给产生扰动。主产国为抑制国内食品通胀,纷纷出台出口限制措施,如阿根廷政府暂停豆油和豆粕的出口登记、印尼政策频繁修改CPO出口政策等,均加剧了全球农产品供给紧张情绪。

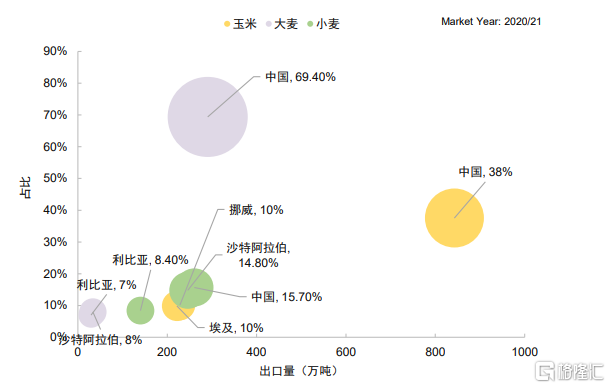

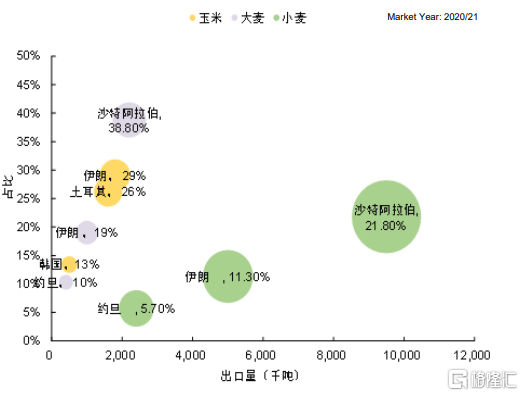

► 除基本面风险外,近期地缘政治冲突进一步推升国际粮价。俄乌冲突造成农产品出口船运受阻,尽管市场希望看到军事冲突终止和黑海贸易恢复,但目前看仍未获实质性进展。根据粮农组织数据,大约有50个国家和地区超过30%的小麦供应依赖于俄乌,在断供压力下,欧洲国家纷纷出台政策限制国内农产品出口,以保证本国粮食安全。中长期来看,如果冲突持续,俄乌春播进程受阻或导致新季玉米、春小麦产量明显下滑。

图表: 乌克兰粮食出口情况

资料来源:UN Comtrade,中金公司研究部

图表: 俄罗斯粮食出口情况

资料来源:UN Comtrade,中金公司研究部

我国粮食供给充足

“三道防线”保障安全

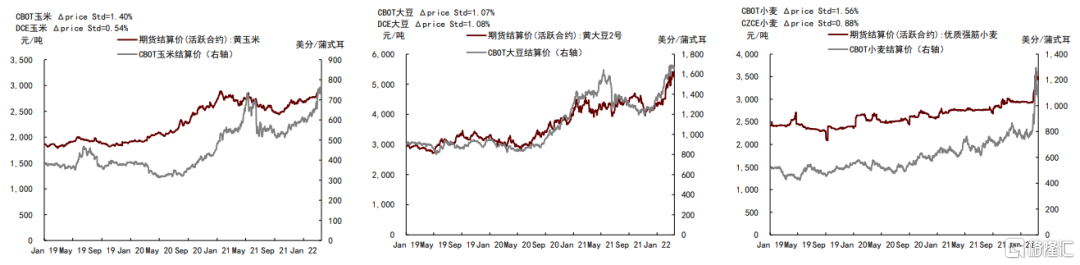

与海外作物价格相比,国内农产品价格相对平稳运行,虽然食用农产品价格在2021年初创下近10年历史高位,但在国家保供稳价政策之下,截止2022年3月11日,我国农产品价格指数回落至119.3,同比下降12.58%。分品种来看,除大豆价格与海外市场关联较为紧密以外,玉米及小麦价格波动均小于海外市场。

图表: 内外农产品价格波动率对比

资料来源:CBOT,DCE,CZCE,中金公司研究部

从我国粮食供给现状来看

2021年全年粮食产量为68285万吨,同比增长2%;粮食作物种植面积经历了2017-2019年缩减后,自2020年开始恢复,截至2021年,我国粮食播种面积为11763万公顷,同比上涨0.74%。我国产量占全球粮食产量的23.5%,供给较为充足。在播种面积未大幅提升的背景下,我国粮食产量的增长主要来源于单位面积粮食产量的提升,2001年我国单位面积粮食产量为4266.94公斤/公顷,到2021年我国单位面积粮食产量为5805公斤/公顷,累计大幅增加36.05%。具体来看,2021谷物、豆类和薯类单位面积产量分别为6316.4公斤/公顷、1942.1公斤/公顷,4150公斤/公顷,同比分别变化0.71%、0.89%与2.82%。

图表: 我国粮食产量及变化

资料来源:国家统计局,中金公司研究部

图表:我国粮食播种面积及变化

资料来源:国家统计局,中金公司研究部

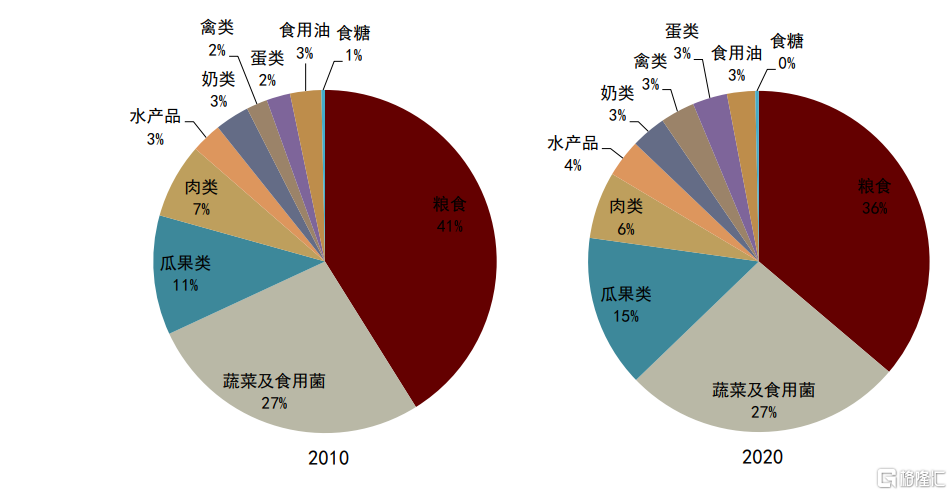

从我国粮食消费情况来看

自2013年起,我国人均年度粮食消费量从148.71千克下降到了2020年的141.19千克,而人均粮食消费量的不断降低主要是因为随着经济发展、生活水平提高,居民膳食结构有所改变,食物品类更加丰富。虽然海外粮食短缺担忧频发,但我国人均粮食产量和人均谷物产量都大大超出400公斤安全线,处于粮食绝对安全地位。然而,从具体品类来看,2021/22年度我国玉米、大豆、小麦对外依存度分别为6.95%,86.28%与6.44%,因此,海外风险对于我国农产品价格的影响不容小觑,国内食用农产品价格指数在2019/20,2020/21年度均处于近年历史高位,截至2021年上半年,已经连续6个季度持续上涨。

图表: 中国居民膳食结构变化

资料来源:国家统计局, 中金公司研究部

构建“三道防线”,保障粮食安全

为应对国际、国内农产品风险,我国密集出台相关政策以保证粮食安全,在粮食应急保障体系上构建了“三道防线”,一是充足的粮食储备(2018年全国标准粮食仓房仓容已达6.7亿吨);二是关键地区应急粮食储备体系逐步健全(在大中城市和价格易波动地区建立了10-15天应急储备);三是全国布局应急供应网点(截至2021年,全国共有粮食应急加工企业5507家,粮食供应网点45939个)[3]。我国通过“藏粮于地、藏粮于技”这一战略途径来确保耕地、产能及技术增产,在注重增加生产供给方面的同时还关注减少粮食损耗浪费,全方位保障国家中长期粮食安全。2022年2月22日,中央一号文件发布,提出今年“三农”工作的首要任务是“全力抓好粮食生产和重要农产品的供给”,重点做好稳产量、调结构、保耕地的工作,大力调整优化农业结构、确保18亿亩耕地实至名归,全面完成高标准农田建设阶段性任务。同时,还要大力推进种源等农业关键核心技术攻关,提升农机装备研发应用水平[4]。政策层面对于粮食安全的重视不仅有利于高效调节当前农产品市场,更为日后市场的长期平稳发展打下扎实的基础。

图表:粮食安全保障体系“三道防线”

资料来源:国家粮食和物资储备局, 中金公司研究部

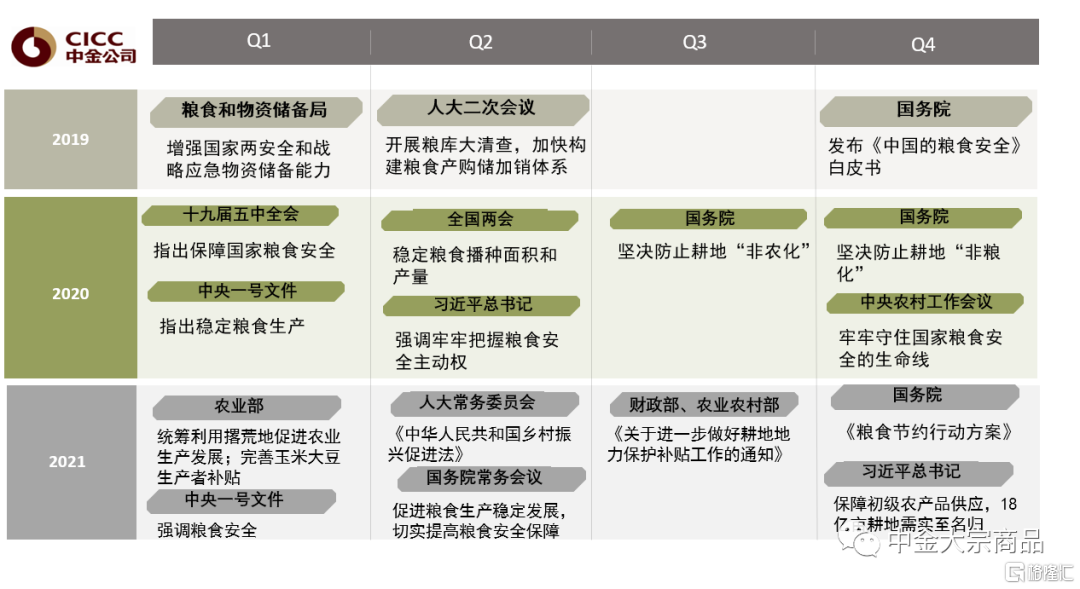

图表: 粮食安全相关政策梳理

资料来源:国务院,农业农村部,中金公司研究部

全力抓好粮食生产,强化重要农产品供给

近期,人民日报发表评论,“大国之大,也有大国之重。应当认识到,我国有14亿多人口,每天一张嘴,就要消耗70万吨粮、9.8万吨油。当前,国际政治经济形势复杂多变,国内改革发展稳定任务艰巨繁重,“三农”压舱石作用应进一步凸显。面向未来,我国粮食安全的基础需要进一步巩固增强,保障粮食安全的任务十分艰巨”[5]。我们认为,保障粮食安全是一个永恒的课题,今年中央一号文件对全力抓好粮食生产和重要农产品供给、守住保障国家粮食安全底线做出全面部署。

稻谷:产量连获丰收,供应自给自足,“压舱石”功能凸显

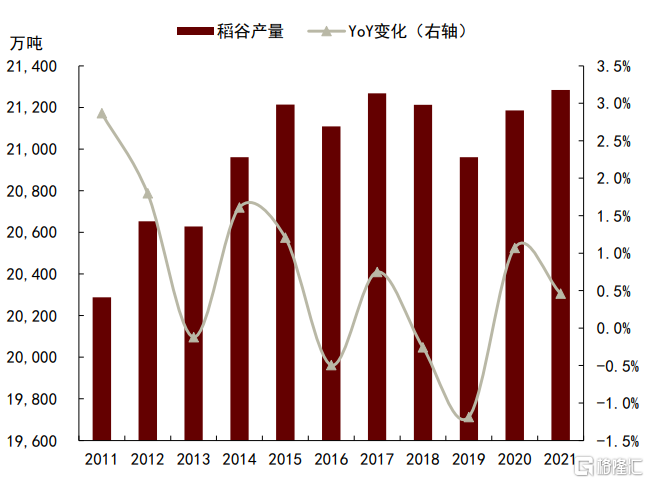

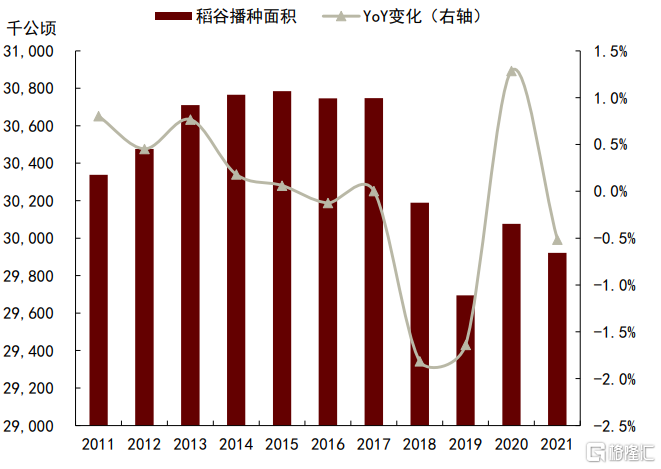

► 供给充裕有保障。据国家统计局数据,2021年我国稻谷生产再获丰收,产量连续11年保持在2亿吨以上。具体来看,全国稻谷总产量21284.3万吨(折合4257亿斤),较上年度增加100万吨(20亿斤),增幅为0.5%。其中,播种面积2992.12万公顷(折合4.49亿亩),较上年度略有下降,降幅0.5%(减少15.5万公顷,折合231 万亩)。单产7050公斤/公顷(折合474 公斤/亩),较上年增加63.4公斤/公顷(4.6 公斤/亩),增幅1.0%。

图表: 我国稻谷产量及变化

资料来源:国家统计局,中金公司研究部

图表: 我国稻谷播种面积及变化

资料来源:国家统计局,中金公司研究部

► 种植结构优化升级。我国稻谷市场连续多年产大于需,自给自足,对外依存较小(进口量仅占大米产量的2-3%,且主要来自东南亚国家)。当前,国际市场大米价格处于中低水平,因此俄乌局势对我国稻米市场以及国际大米贸易基本没有影响。在今年中央一号文件的政策导向下,我们预计2022年东北部分地区新季稻谷种植面积或将有所调减,这或将有助于缓解东北地区稻米市场持续产大于需的状况,也有利于优化我国稻谷品种结构。

► 在我国粮食结构调整的大背景下,我们认为,需要注意稻谷库存的去化速度,保证稻米作为口粮的“压舱石”功能。据国家发改革公布信息,2022年生产的早籼稻(三等,下同)、中晚籼稻和粳稻最低收购价分别较去年上调2元、1元、1元,为每50公斤124元、129元和131元,这将利于保护我国农户种稻收益和积极性。

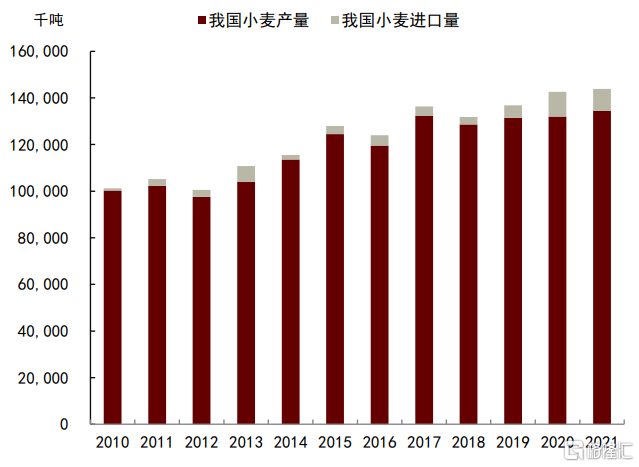

小麦:多措并举保证夏粮再获丰收,生产成本高企或推升新麦开秤价格

► 冬小麦苗情长势复杂,对夏粮丰收带来一定困难。我国冬小麦产量占比最大的是黄淮冬麦区,主产地在山西、河南、山东,河北、安徽的大部分地区。其中。河南、山东、河北三省硬冬白麦产量约占全国总产量的60%左右。2021年9月至10月上旬,西北地区东部、华北、黄淮北部多雨渍涝灾害突出,影响秋收腾茬整地,导致冬小麦播种明显推迟。因播种期推迟,陕西、山西、河北、山东、河南5省播种以来积温均比常年和上年同期偏少,部分冬小麦冬前生长量偏少、长势偏弱,较近5年平均弱苗偏多。但播种以来,北方冬小麦主产区大部气温较常年同期偏高,加之土壤墒情充足,一定程度上弥补了晚播造成的不利影响。

► 多措并举保证夏粮再获丰收。2月13日,全国春季农业生产暨加强冬小麦田间管理工作会议上,总理李克强作出重要批示,要因地因苗抓好春季田管,做好病虫害防控和极端天气应对防范,力争夏粮再获丰收。3月12日,财政部再次对种粮农民发放一次性补贴200亿元,缓解农资价格上涨带来的种粮成本上涨影响,稳定农民收入。其中,安排河北、山西、山东等5省晚播冬小麦促弱转壮稳产措施补助资金7.73亿元;安排江苏、安徽、河南等11个小麦主产省(区)应对防范极端天气促小麦稳产补助资金4.27亿元;安排河北、山西、江苏等15个省(区)重大农作物病虫害防治补助资金4亿元。重点支持相关省(区)做好小麦促壮稳产、防灾增产及重大农作物病虫害防治等工作,为促进夏粮稳产增产提供有力支撑,全力保障守牢国家粮食安全底线。3月21日,国家发展改革委部署投放100万吨国家钾肥储备保障今年春耕农业生产需要。

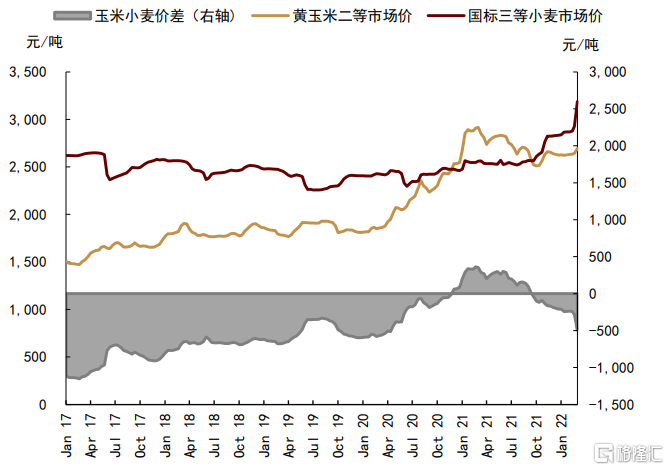

► 价格方面,冬小麦上市前,市场余粮减少,价格不断走高,国家已经启动政策性小麦拍卖,有效补充市场供应。对于2022年小麦价格走势,我们认为国内麦价重心或明显抬升。具体来看,一是受新季小麦苗青长势复杂影响,市场对于新麦产量存在一定担忧,看涨情绪较浓;二是今年农资化肥成本高企,或将在生产成本端或利好新麦上市价格;三是从进口量来看,我国大概率维持1000万吨以上量级,地缘政治因素或将加剧国际麦价波动,也将推高国内小麦价格市场预期。同时,2022 年国家继续在小麦主产区执行最低收购价政策。2022年生产的小麦(三等)最低收购价为115元/50公斤(2300元/吨),较2021年上调2元/50 公斤。另外,我们认为只有小麦价格高于玉米,饲用替代量才能逐步回落,同时麦价的适度提升有利于促进农民种植小麦的积极性,从而保障我国口粮供给安全。当然,随着麦价处于高位,其积累的市场风险不断加大,后期国家临储小麦投放力度以及粮源投放结构将成为影响国内麦价走势的关键。

图表:我国小麦产量及进口量占比

资料来源:国家统计局,USDA,中金公司研究部

图表: 玉米小麦价差

资料来源:国家统计局,中金公司研究部

玉米:饲用需求维持较高增速,供需总体紧平衡,价格中枢上移

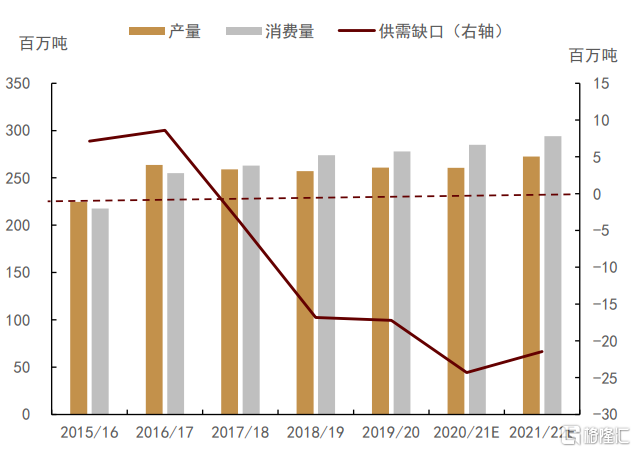

► 供需整体维持紧平衡。自玉米临储库存出清后,我国玉米价格大幅上涨,种植效益明显提高,叠加国家政策倾斜,农民种植玉米意愿增强。据国家统计局数据,2021/22年我国玉米播种面积达到6.50亿亩,较2020/21年增加3090万亩,涨幅达5.0%。可以看到,虽然去年河南省异常降雨天气引发洪涝灾害,秋收时期华北和黄淮海地区出现连续阴雨天气,对部分地区秋粮产生一定影响,但我国玉米主产区(吉林、黑龙江等地),总体气候条件良好。全国玉米单产419公斤/亩,每亩产量较上一年度略降0.4%。玉米总产量27255万吨,较2020/21年增加1189万吨,实现4.6%的增长。消费端来看,2021/22年度我国玉米总消费量28314万吨,同比增幅2.6%,饲料用粮需求仍保持较高增速,工业用粮需求维持高位。据国家粮油信息中心3月预测数据,2021/22 年度玉米饲料消费及损耗18600万吨,同比增加800万吨,增幅4.5%。我们认为,今年我国生猪仍处于产能去化阶段,预计整体饲料需求或略有下降。但去年小麦饲用替代量较大,库存去化过快,因此今年我国小麦饲料消费或明显下降,玉米饲料消费或有结构性增长。预计2021/22年度玉米工业消费维持在7700万吨,同比略降100万吨。2022年中央一号文件指出要严格控制以玉米为原料的燃料乙醇加工,我们认为,玉米燃料乙醇产量或维持低位,但淀粉、酒精等深加工下游产品需求依然维持刚性,同时氨基酸等饲用加工产品需求或大概率有所增加。从产需缺口来看,表观上仍有超过1000万吨的缺口,进口量仍维持在2000万吨以上水平,总体供需紧平衡,略有900万吨结余。

图表: 我国玉米供需情况

资料来源:USDA,中金公司研究部

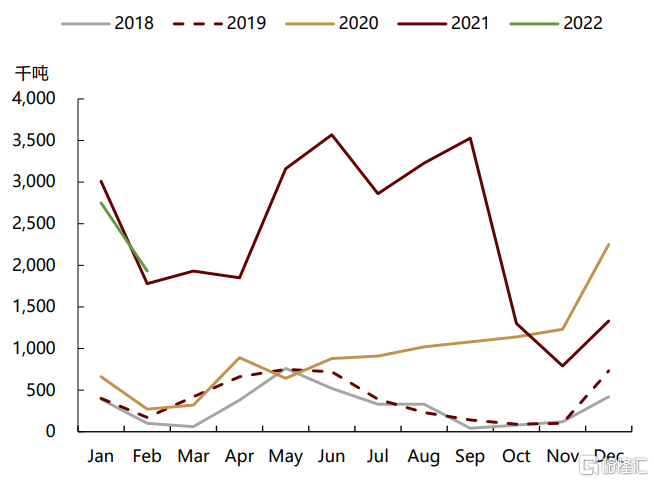

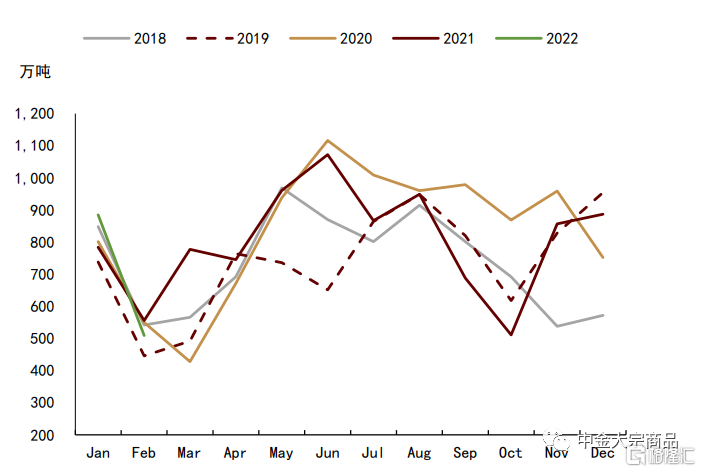

图表: 我国玉米进口量

资料来源:海关总署,中金公司研究部

► 价格方面,我们认为考虑到产需缺口预期、小麦-玉米价格、进口利润等因素,我们预计国内玉米期现货价格下方支撑较为坚实,全年价格大概率维持高位,价格运行区间在2600-2950元/吨。5月前贸易及加工企业提价收粮,现货价格仍有走高的可能。我们认为,东北农户手中“地趴粮”所剩不多,后续天气转暖,但近两年企业高价收粮积极性较高,“地趴粮”出售基本无压力。同时,由于今年华北小麦品质不宜饲用,确实存在东北玉米大量流入华北饲用企业的现象,这也是近期终端企业持续上调收购价的原因。按照销售习惯,五一前后售粮基本结束,玉米流入终端企业的现象可能要持续1-2个月时间,我们认为现货价格可能仍有走高的可能性。5月以后,基本上实现粮权的转移。一般来看,东北终端企业库存基本可以支撑到秋粮上市,南方地区进口谷物陆续到港,对产区玉米依赖度或逐步下降,价格大概率会有所回落。但是我们依然维持今年玉米价格偏强运行判断。主要原因:一方面华北加工企业可能会对东北玉米产生依赖,接过引导玉米价格的“接力棒”;另一方面,当前国际市场玉米价格不断走强,进口玉米比价优势不明显,对北方玉米价格形成支撑,港口贸易商在阶段性偏紧时,也存在囤货提价的可能性。

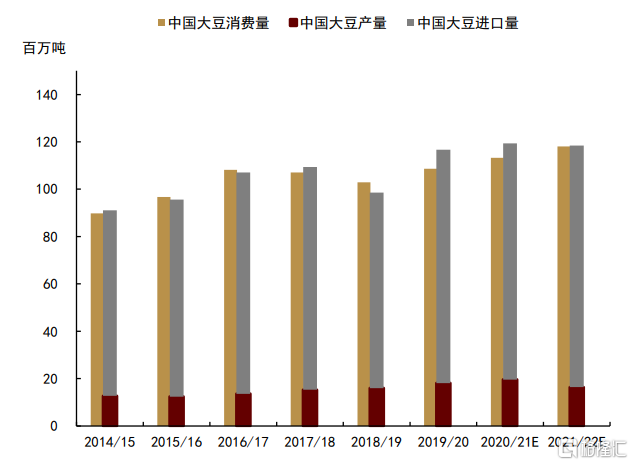

大豆:进口依存度较高,政策支持新季扩大大豆和油料生产

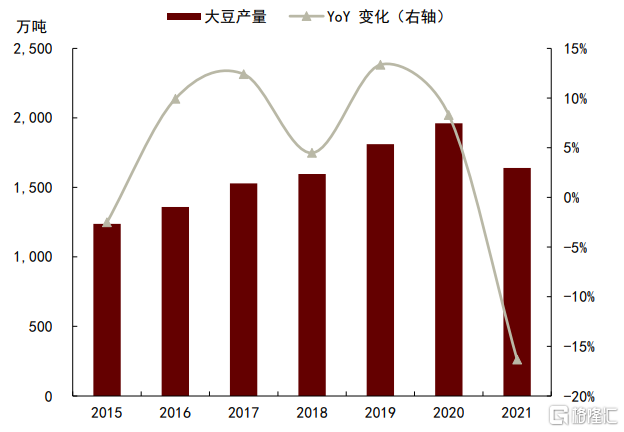

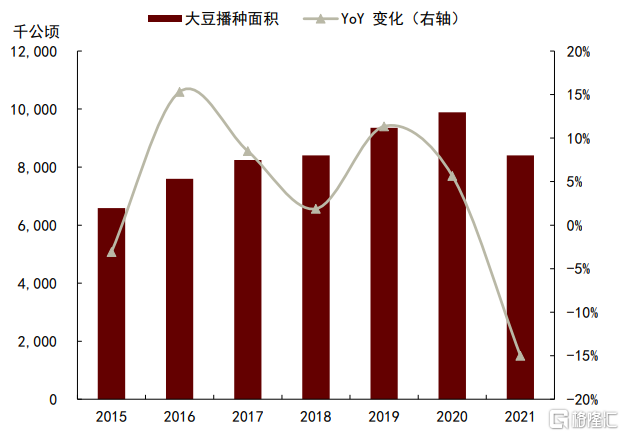

► 受种植结构调整影响,2021年我国大豆种植面积及产量均下降。数据显示,2021年大豆种植面积减少,为8400千公顷,比上年减少1483千公顷,同比下降15%。国产大豆产量为1640万吨,较2020年减少了320.2万吨,同比下降16.33%;单产为1950公斤/公顷,每公顷产量比2020年减少33.5公斤,同比下降1.6%。进口方面,大豆进口量维持在9600万吨高位,对外依存度约84%(消费量约1.14亿吨)。我们预计年度大豆榨油消费量9750万吨(100万吨国产大豆)。

图表:我国大豆供需对比

资料来源:农业农村部,中金公司研究部

图表:我国大豆进口量

资料来源:海关总署,中金公司研究部

► 新季国产大豆增产概率较大。2022年,中央一号文件明显表示,支持扩大大豆和油料生产,完善玉米大豆生产者补贴政策。主产省黑龙江表示大豆生产者补贴比玉米高达200元/吨以上。支持东北地区积极推行大豆玉米合理轮作,引导农民今年春播时倒茬口种大豆;积极推广大豆玉米带状复合种植,解决大豆玉米争地的问题,实现玉米基本不减产、能稳产,多收一季大豆。目前多个省份表示将增加大豆播种面积。其中黑龙江省计划增加大豆播种面积1000万亩,内蒙古计划扩种大豆430万亩,四川省计划扩种大豆310万亩。我们初步预计,2022年我国大豆种植面积增加2000万亩以上,如果生长期天气正常,总产量有望超过2020年水平,国产大豆市场供应有保障。

图表: 我国大豆产量

资料来源:国家统计局,中金公司研究部

图表:我国大豆播种面积

资料来源:国家统计局,中金公司研究部

► 价格方面,短期价格偏强运行,中长期价格或高位回落,但底部支撑较强。我们预计一季度进口大豆到港量或降至1900万吨,显著低于上年同期的2117万吨,国内大豆供应持续紧张,叠加春节后企业存在补库需求,目前豆油、豆粕价格持续走强,特别是棕榈油价格高于豆油,棕榈油食用需求大幅下滑,豆油价格存在优势,结合当前国内外市场形势,国家安排部分中央储备食用油轮出(2月28日中储粮竞价销售豆油126891吨,全部成交),并启动政策性大豆拍卖工作,以增加大豆及食用油市场供应。我们认为,5月之前南美天气扰动仍存,定产前产量能有下调空间,同时北美当前春播在即,干旱天气持续,或对播种季造成不利影响,因此短期进口成本或持续位于高位。5月后,南美大豆上市,北美播种面积大概率增加,市场紧张预期或有所修复,但全球大豆库存偏低背景下,国际大豆底部支撑较强,进口成本端将支撑豆粕、豆油价格中枢上移,我们预计CBOT大豆价格运行区间1350-1700美分/蒲氏耳。

现代化为主线

农业产业变革助力粮食安全

中国农业体现仍存在一定“大而不强”的问题,从过往农业政策脉络进行梳理,我们认为农业现代化将是引领行业发展的主线之一,这其中包括集约经营、耕地改革、科技赋能等多方面深化发展。向前看,我们认为农业现代化将持续推动行业提效,并因此增强行业竞争力,保障粮食安全。

集约经营:规模化与平台化,推动行业整体效率提升

历年农业政策持续重视行业集约经营,2022年一号文件同样在此有所落地。我们认为,集约经营相较散养,具备更强抗风险能力及效率优势。同时,集约经营与保障农民利益并不违背,中小散户既可以通过“公司+农户”等模式参与到集约经营,也可以通过提升效率进入适度规模经营的范畴。向前看,我们认为集约经营有望在规模化与平台化两方面深化,并持续带动效率提升:

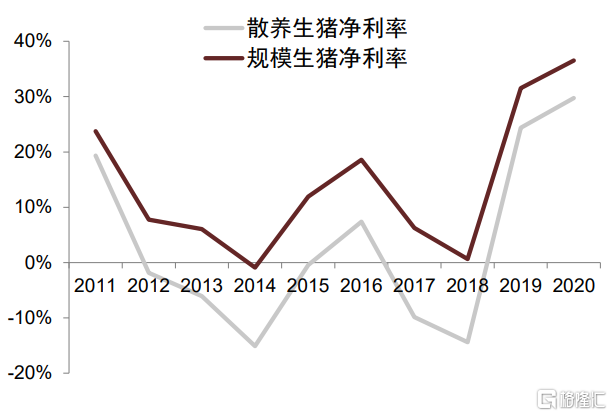

► 规模化趋势:我们认为农业行业的集约经营可体现强规模化优势,并形成更低的成本及更高的盈利水平。据2021年《全国农产品成本收益资料汇编》,中国生猪规模养殖的整体净利率普遍高于中小散户;同样,在种植领域,集约经营依然具有效率优势,东北垦区的生产效率水平、单产水平明显高于全国平均。整体看,集约经营通过形成规模优势,并最终落地为经济优势,这令农业的规模化趋势在中长期相对确定。

► 平台化趋势:农业企业的初级商业模式普遍为“产品+服务”,而随着集约经营深化,我们认为平台化趋势同样是一个主要方向,表现为企业通过平台化架构,多维度对接客户需求,有效增强客户粘性,同时提升自身的产品议价能力。当前我国很多农业公司都在这一方向开始探索,如生猪养殖较多采用“公司+农户”模式,海大等饲料公司实现“饲料、苗种、动保”等业务的协同,以及动物疫苗企业的产品组合及防控方案定制等。我们认为,从中长期看,行业的平台化趋势,可以有效增强产业链协同,并因此体现出效率的增进。

图表: 规模养殖与散养净利率差异

资料来源:2021年《全国农产品成本收益资料汇编》,中金公司研究部

图表: 海大的平台化商业模式

资料来源:海大集团官网,海大集团公众号,中金公司研究部

耕地改革:制度建设为基,提质稳步推行

一方面,我国耕地面临“碎片化”的现状,据农业农村部数据,当前全国耕地散户数量占比98%,其拥有的耕地面积则占70%,这对耕种集约经营形成制约;另一方面,可耕种土地增长压力大、耕地整体质量待提升,也是耕地面临的主要问题之一。基于此,耕地改革是近年来农业政策重点着力方向之一,政策着力点主要集中在制度建设及耕地质量两方面:

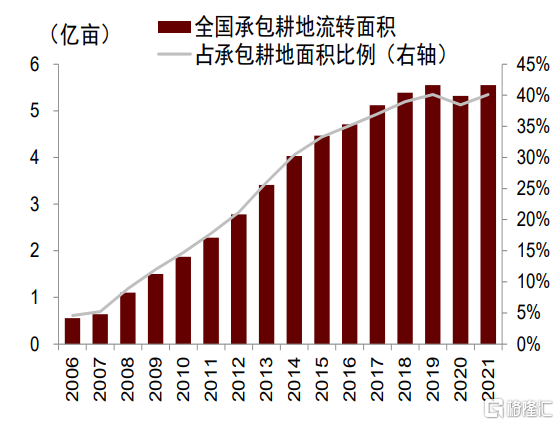

► 耕地制度建设:2014起我国开始深化对耕地制度的改革,推动土地所有权、当前耕地权、经营权“三权分置”,促进土地经营权流转,当前已经取得明显效果,承包地确权登记颁证已经基本完成,流转地占比稳步提升。据农业农村部经管司数据,当前耕地流转面积占全国承包耕地面积比例达40%,且承包耕地流转用于农户种植为主。在此基础上,政策方向着眼于稳定承包关系,巩固改革成果,2022年一号文件提及“开展第二轮土地承包到期后再延长30年整县试点”。我们认为,以土地流转为制度基础,我国有效盘活了耕地领域的活力,带动耕地价值上升,解放农村生产力,同时促进了产业链整体的规模化种植,相应对种植收益和生产效率提升均持续起到积极作用。

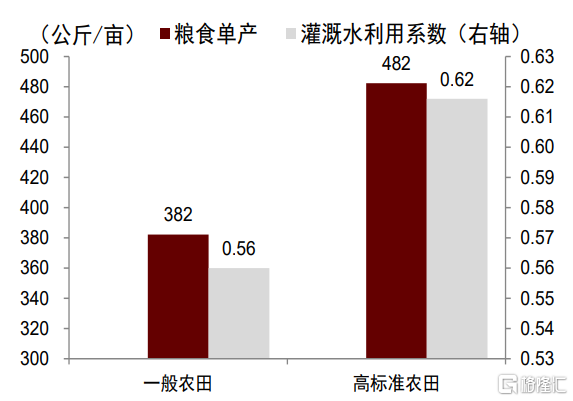

► 高标准农田建设:在流转耕地的基础上,近年来政策在高标准农田建设上加大推进力度,旨在通过耕地提质带动生产效率提升,且当前已完成阶段性建设任务,据农业农村部数据,当前高标准农田面积已占全国耕地面积超40%。从措施看,高标准农田的建设不仅在于土壤改良,也相应考虑灌排、整治等配套设施的完善;从效果看,据2021年印发的《全国高标准农田建设规划(2021-2030年)》,高标准农田的整体单产水平高于平均水平超20%,耕种效率得以有效提升。

图表:我国耕地流转面积比例提升

资料来源:农业农村部经管司,中金公司研究部

图表: 高标准农田具备效率优势

资料来源:2021年《全国高标准农田建设总体规划》,2021年《中国统计年鉴》,农业农村部,中金公司研究部

科技赋能:提升产业链科技属性,强化整体竞争力

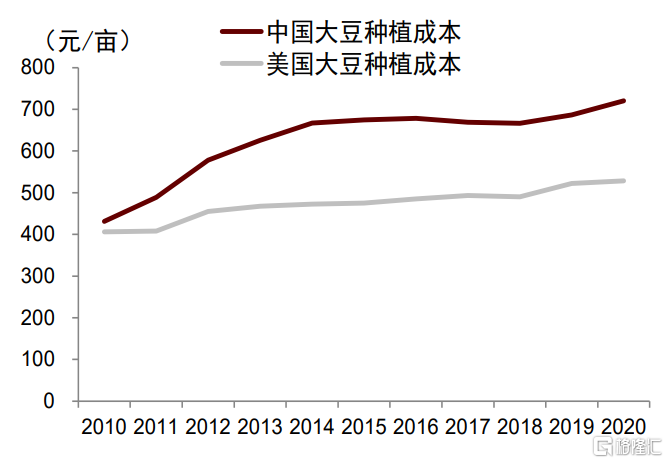

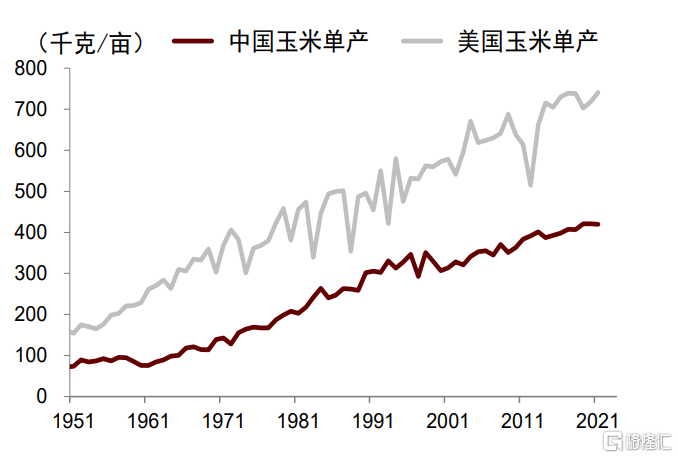

中国是全球最大的粮食及肉类产区,但农业产业链体现出“大而不强”的特点,部分农产品单产低、种植成本高,同时在产业链科技能力上存在不足。我们认为,从中长期看,产业链多环节的科技赋能将是农业现代化的重要方向,以此补强短板,强化行业整体竞争力:

► 制种行业产业变革:产前环节上,制种行业具有研发驱动、对单产边际影响高的特点,其产业变革有重要意义。我国制种行业竞争力不足、饲用粮的品种能力弱、产品的科技能力有较大提升空间。当前政策开始推行制种行业变革,我们判断其中科技创新将作为底层支撑,对变革起到明确推动效果。在措施上,当前在种源保护、创新保护、生物育种技术层面均有所涉及,在品种上,我们认为玉米、大豆等饲料用粮或将成为补强短板的突破点。特别来说,我国玉米与大豆的转基因制种商业化正有序推进,其商业化将为行业带来积极效应,这包括提升市场规模与品种能力,同时有望强化制种领域的研发溢价并改善竞争格局。

► 发展农机装备及设施农业:产中环节上,农机装备、设施农业等行业同样具备科技创新的空间,并持续受到政策支持。2022年一号文件强调农业发展需提升农机装备研发应用水平,在国家重点研发计划、购置补贴、性能评价机制、排放标准升级等方面做出要求。同时,一号文件在设施农业领域提及水肥一体化、饲喂自动化、环境控制智能化等技术的研发应用。我们认为,农机装备、设施农业的科技创新与技术升级,亦将带动行业整体效率提升,并夯实农业产业链整体竞争力。

图表: 中美大豆种植成本对比

资料来源:USDA,2021年《全国农产品成本收益资料汇编》,中金公司研究部

图表: 中美玉米单产对比

资料来源:USDA,,国家统计局,中金公司研究部