此時此刻,算力就是生產力,就是財富的象徵。

手握算力的英偉達,儼然成了超級怪獸,正在3萬億美元市值之上一路狂飆。

但大洋對岸的這場狂歡,似乎與我們沒啥關係。

這兩年,美國商務部一而再出台芯片禁令,限制包括英偉達、AMD和英特爾在內的CPU與GPU的出口,尤其是針對中國市場。

每當看到這些新聞,不少人就義憤填膺,怒罵不止,又卡我們脖子!

但客觀來説,東西是別人的。賣不賣、賣給誰,當然是別人説了算。

埋怨又能有啥用?

真正應該思考的是什麼?

為什麼別人不願意賣給我們?為什麼我們沒有這些技術。

重點是後者。

01

根源問題是什麼?

有一句話被我們奉為聖經:落後就要捱打。

這句話,是在百年國恥中,經由幾代中國人的憋屈油然而生的。

那麼,你想過沒有,究竟是什麼落後了,才會捱打?

1840年,大清的國門被西洋人用堅船利炮強行打開。朝廷覺得自己是輸在武器上,所以開展了浩浩蕩蕩的洋務運動。

洋務運動的宗旨,所有人都耳熟能詳:師夷長技以制夷。

很明顯,從那個時候開始,大家的一致想法,是“技”落後了、武器落後了,所以捱打了。

怎麼才能快速獲得“技”,最簡單的就是買。

買槍、買大炮、買軍艦……大清國雖然積弱,財力還是足夠的。

緊接着大家又開始思考:“技”是怎麼來的?

萬一別人不賣給我們了,怎麼才能讓威力巨大的熱武器,源源不斷的出現?

買工廠?漢陽兵工廠、輪船招商局(招商局集團前身)、江南造船廠等等廠子都辦起來了。

但道理不還是一樣麼?工廠又是怎麼來的?

1880年代,清廷給北洋軍裝備的那一批主力艦,確實是夠強,亞洲第一、世界第九。

但幾十年洋務運動搞下來,老百姓普遍還是騎着毛驢趕着牛,基本沒出什麼科技人才,不論是武器還是工廠裏的機器,壞了自己都沒法修。

怎麼才能擁有科研人才、技術人才、核心設備等等一系列東西,從而真正提高工業水平?

亞洲第一艦隊,北洋水師

亞洲第一艦隊,北洋水師

不搞清楚這些問題,技術永遠只能找外人買。

最後養成習慣,越學越跟不上。

可惜,對手不會再給你更多時間反省,外界科技的進步速度是很快的。

到1890年代,一度號稱無敵的北洋戰艦就基本落伍了。

所以甲午海戰匆匆爆發時,北洋水師的規模雖然遠超日本,但無論是總噸位、火炮、彈威力還是後勤保障各個方面,都已經全面落後對手。

再後來,大清亡了,革命的革命、起義的起義,中國陷入軍閥混戰,大家更加沒時間去思考這些問題。

……

甚至直到最近幾十年,在真正解決吃飽飯問題之前,我們依然沒有深入去改變這些問題。

最典型的就是教育。

為了快點把物質條件搞上去,舉國上下的眼睛,都盯在工科上——都不是理工科,只是理工科中的工科。

文科就更不必説了,這些年社會輿論從對文科生不重視,到現在甚至演變成了鄙視。

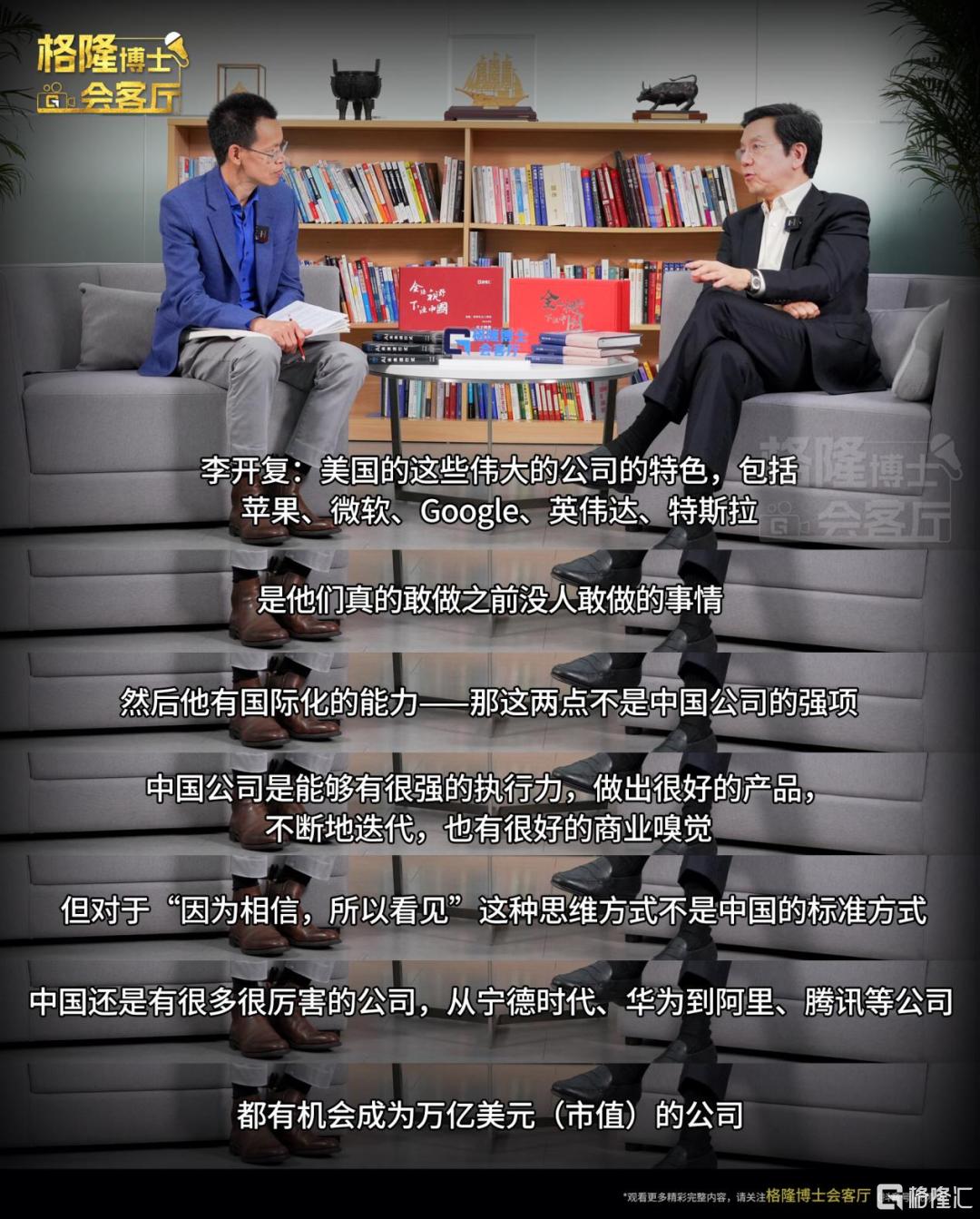

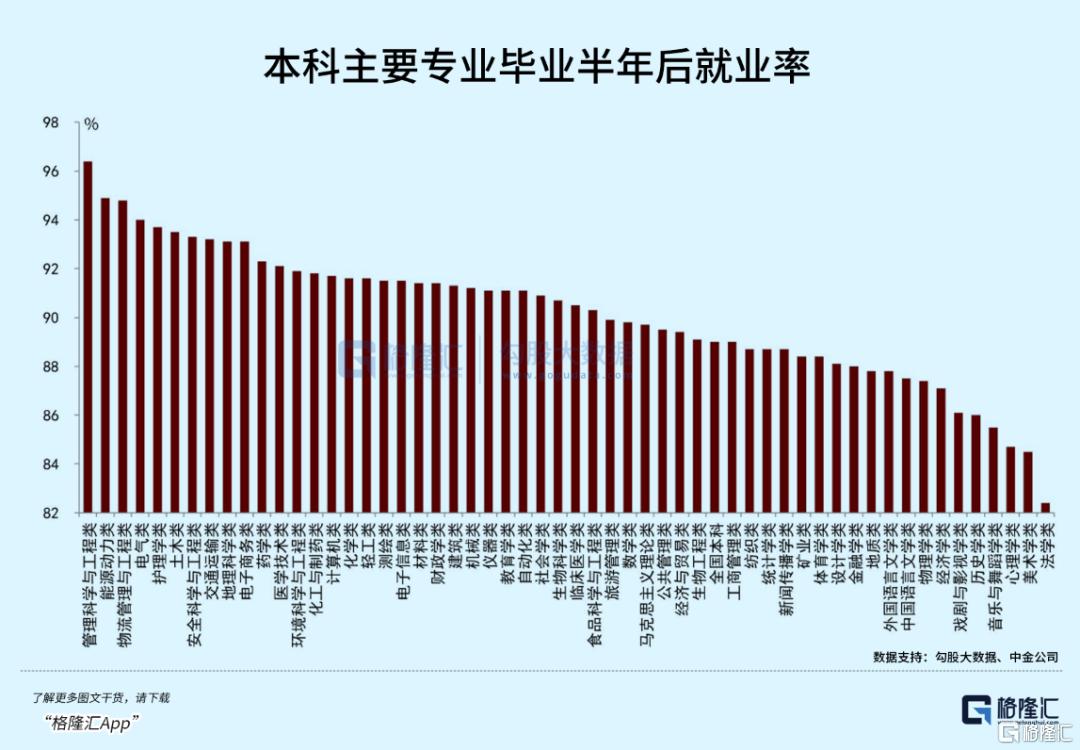

看下面這張圖,工科和文科應屆生的就業率,完全就是兩個極端。

為什麼會這樣?因為在我們的潛意識裏,認為沒有必要給文科生提供更多的崗位,收益太低了。

為什麼?工科才是最實際、可以直接投入生產的技術。

歸根結底,還是在師夷長技以制夷,還是全身心瞄準在“技”上面。

我們似乎永遠在這個圈子裏打轉。

實際上,宏觀來看,產生技術的前提是有自成體系的理論,而理論又必須在濃郁的人文思考氛圍中產生。

某種程度上而言,文科→理科→工科,就是爸爸、兒子、孫子的關係。

試問,你再牛逼,沒有你爸爸能有你嗎?沒有你爺爺能有你爸爸嗎?

只盯着孫子,固然能直接就使用最新的技術,幾十年就能頂別人幾百年的發展進程。

這不是廢話嗎,別人幾百年的成果你拿來直接用,效率當然不可同日而語。

短時間看沒什麼,“拿來主義”的確是性價比最高的方式,很爽。

但時間長了,部分清醒的人都回過味兒來了,似乎不對勁。

我們得改!

但現實並不會隨人的意志兒轉移,原因與當年北洋水師面臨的困境相似:

外界的進步速度是很快的。

那麼今時今日,在面對未來的問題上,我們會不會、能不能有所改變?

02

無盡的循環

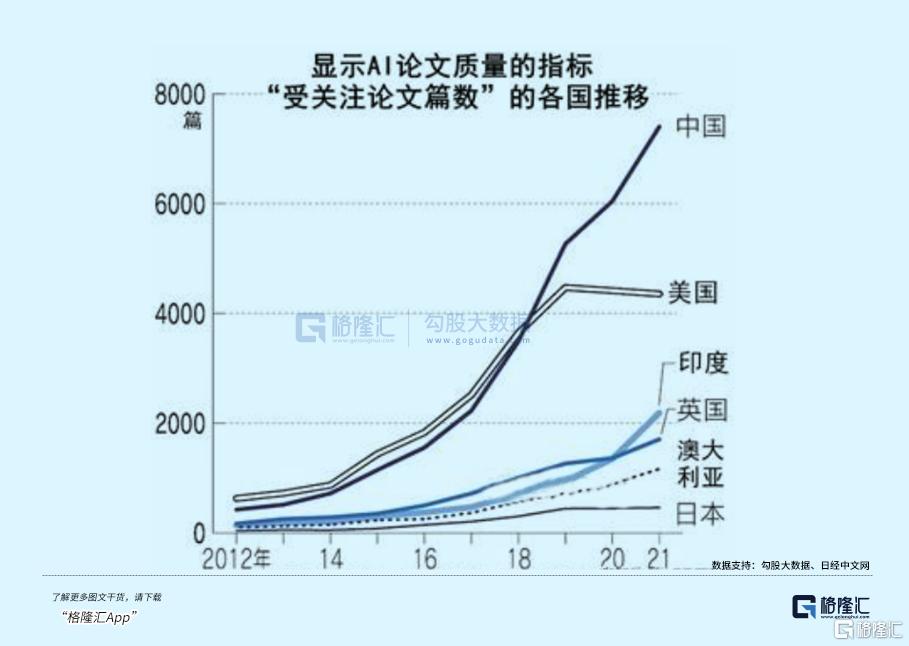

這兩年,大模型橫空出世,國內輿論直接就炸了。

在民族榮譽感極度爆棚的時候,我們突然感受到了什麼叫做代差。

很多人爭論的焦點,還是在芯片這回事上。

一張嘴就是,我們的AI之所以玩不轉,是因為在芯片上被卡脖子了,別人不賣給我們!

現在XXX中國企業突破了多少多少納米,國產替代指日可待!

……

如此種種,總給人一種錯覺:

就好像如果能買到最先進的芯片、卡脖子問題解決了,國內大廠有了足夠的算力,所有問題都能迎刃而解。

真的是這樣嗎?

真的不是這樣!

芯片是什麼?它依然是“技”,是理論的產物,是在有創新的人文氛圍中自然而然、必然會產生的一種產品。

為什麼,直到意識到被卡脖子了,才想着要去自研芯片?

這種感覺就像什麼呢?

不論是一百多年前、還是過去幾十年、甚至未來很長一段時間裏,我們總是隻想着抄答案,而不去關注產生答案的這個過程。

只要我們仍然困於這種邏輯錯誤中,就永遠會在關鍵技術上被卡脖子。

如果走不出去,説實在的,就算現在解決了被卡脖子的芯片技術,我們真的能跟上AI時代的浪潮嗎?

這不是滅自己志氣、長別人威風,客觀陳述下事實。

“有了足夠多的算力,就能訓練出最先進的AI,甚至還能實現反超。”

這種觀點的搞笑程度,就相當於我燒足夠多的柴,就能把飛船推上太空一樣。

就是這麼滑稽。

就算你燒柴的能源比火箭多一萬倍又怎麼樣?全部都是無效功。

在GPT真正成功之前,國內沒有任何一家團隊有過做大模型的想法。

而OpenAI是2015年成立的,你能説大家沒聽説過這種方向嗎?

肯定都是知道的,但如果不看到實際的利益,是沒人願意去做的。

於是你能看到,從無人無津倒突然爆火,在最基本的算力問題都沒有解決的時候,市場上突然出現了“百模大戰”的混沌場面。

要麼不搞,要麼扎堆去搞。

搞得好不好呢?

據不完全統計,截止2024年初,國內已有243家AI大模型。

其中,通用模型39個,行業類的金融模型25個,工業模型23個,科研17個,醫學13個,教育13個。

印象中,每當某個大模型出來,該公司必拿GPT3.5或者4對標,宣稱在某些方面“不落下風”,有的號稱在參數更少的情況下性能相當,有的甚至宣稱“全面領先”。

實際上體驗過的都清楚,差距真的很大,離3.5都還有很大差距。

什麼意思呢?

就是你永遠是一個模仿的角色,而且模仿得很死板。

為什麼會這樣?

訓練大模型,不僅需要算力、算法和數據這些能夠用價值衡量的東西,還有一個關鍵點很多人都忽視了:以什麼為指導。

AI大模型是模仿人腦的,可以把它看做是一個嬰兒。

在各種物質條件都充足的情況下,你要怎麼去教他,才能讓他往正確的方向成長?

AI是強大的工具而不是人,你以普世價值去引導訓練他,他才能健康而全面成長;若以XX主義、讓他受到各種各樣的限制,那你最後得到的,要麼是個怪物、要麼是個低能兒。

這可能是原因之一,只能説是可能。

最後會造成什麼結果?自己的大模型能用、但用得不爽,我們還是得花錢去用別人的大模型。

要是別人不給中國IP用户使用怎麼辦?又是卡脖子。

然後,我們很可能再經歷一次今天的輪迴。

所以無論是宏觀還是個人層面,在AI時代,在生產力大爆發的時代,在規模優勢越來越不吃香的年代,在人口紅利越來越稀薄的年代。

我們最需要突破的,是認知的問題。

只有認知的邏輯改進了,才有可能在未來更長的時間維度中,不再出現所謂的“卡脖子”問題。

03

尾聲

以上所説的,不帶有任何惡意。

我們討論的是為什麼會出現這種現象,而不是去評判對不對。

這是現實,我們需要正視差距。

當然,也沒必要盲目悲觀。

就像在移動互聯網時代,底層技術一樣是別人的,但中國市場依然湧現出微信、支付寶、抖音、TikTok等殺手級C端應用。

你可以質疑他們有抄襲之嫌,但沒人能否定它們的成功。

回到現在,如果説AI目前還處於發芽的階段,那麼國內公司真正的機會,至少要等到開花結果階段。

等國內大模型繼續爬坡,我們絕對有理由相信,國內還會再次蹦出一堆C端爆款,再像如今的Tik Tok那樣席捲全球。

AI的0-1要看America, 1-10則要看China。

西方市場更擅長創造工具,東方市場更擅長利用工具。

這不是諷刺,也不是吹誰貶誰。

只是比較難受的是,等再下一輪變革出現時:我們依然要等對方先0-1,然後再去嘗試1-10。

每個國家、每個市場都有不同的經歷和特長,我認為是可以客觀看待的。(全文完)