本文來自格隆匯專欄:一淩策略研究,作者:民生策略團隊

【報吿導讀】市場對長期通脹定價的忽視,讓基於短期的邊際交易仍將在未來一段時間反覆。在一個進入整體低收益+結構高波動的市場中,年末接受高波動會成為當下很多相對收益者的選擇。但也不要忘了,當市場認為的寬鬆如期而至時,全球真正的滯脹和實物資產的時代會真正開啟,這是資源+紅利投資者真正要通往的未來場景,真相之前,一切皆是序章。

摘要

1 海外“衰退式寬鬆交易”繼續,但忽略了通脹與債務問題

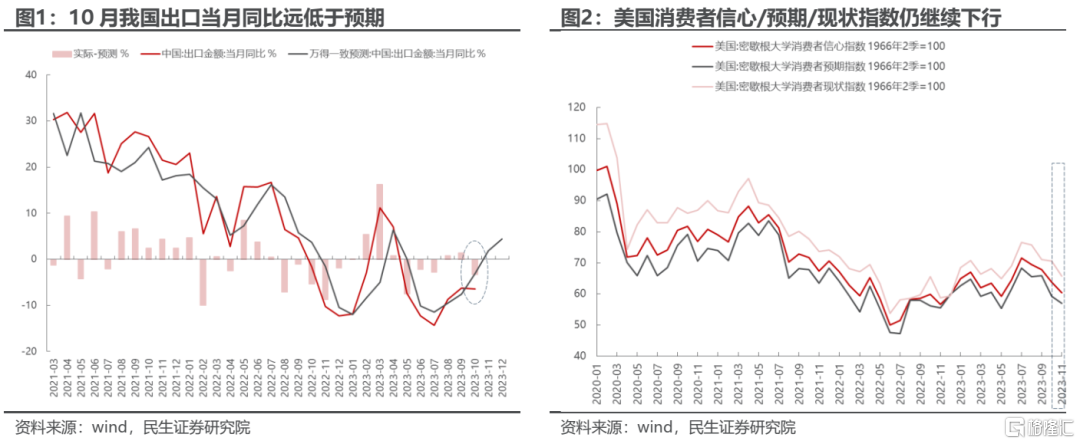

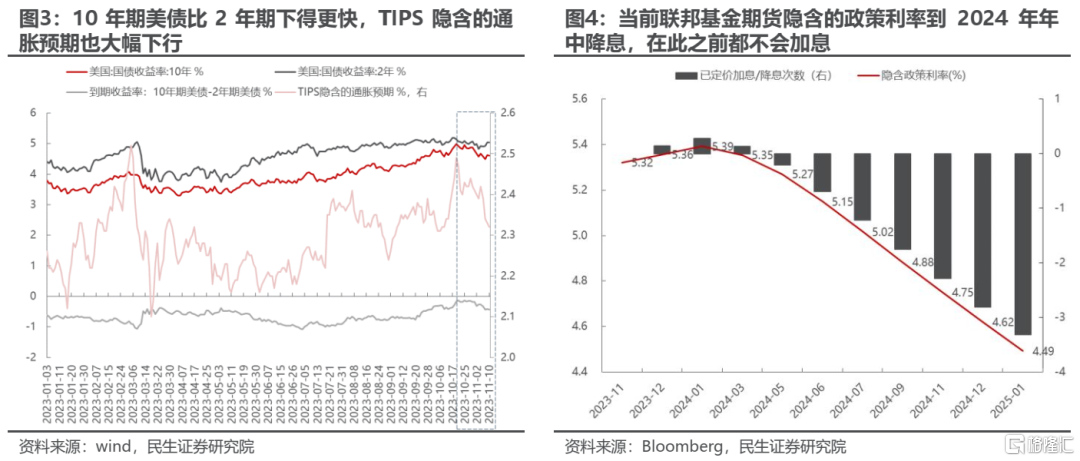

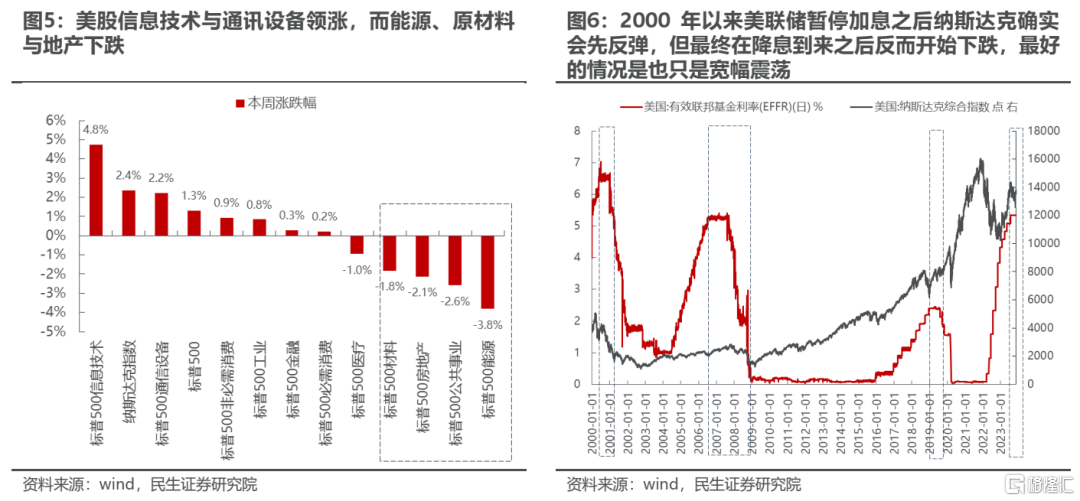

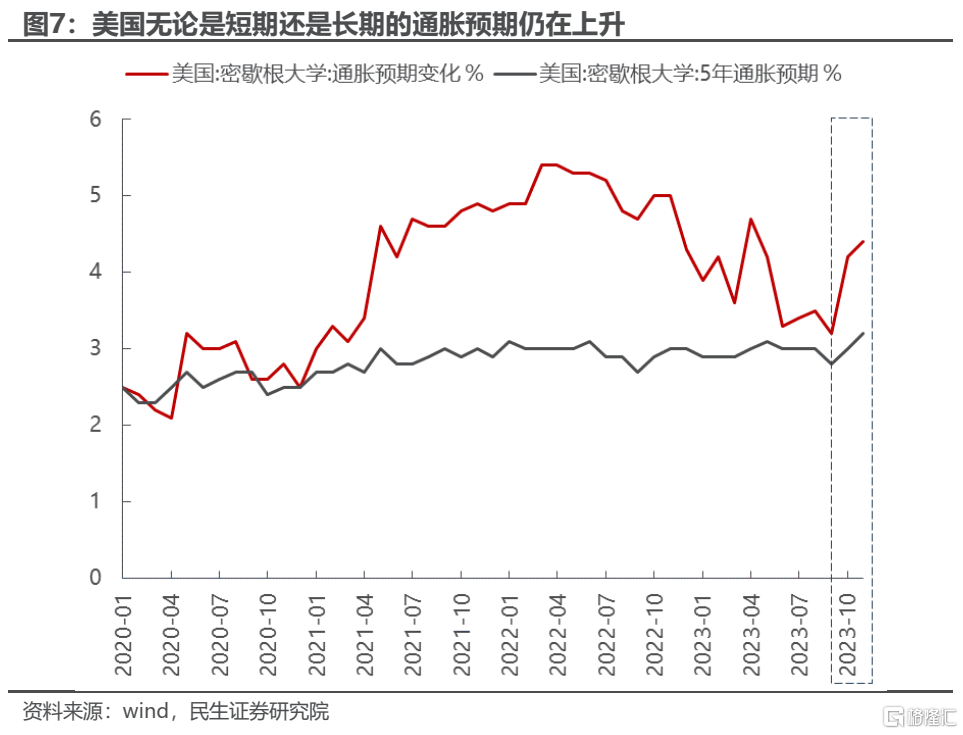

繼我們上週週報《美麗的誤會》提到海外“衰退式寬鬆交易”再起之後,本週無論是美國消費者信心繼續下行還是國內出口數據遠低於預期,似乎都在為海外衰退交易“添油加火”。投資者沉浸在利率對於成長的壓制解除之後的反彈中時,其實中長期的問題很容易被“淹沒”:密歇根統計的消費者通脹預期顯示,無論是短期還是長期的通脹預期都在上升;而美國債務問題也使得穆迪繼續下調美國的評級展望。投資者應該重視的是,歷史上當利率真正開始下降時,納斯達克指數往往結束反彈,開始下跌或震盪。這意味着市場對於短期邊際變化的交易是有一個邊界的,並非簡單的“衰退-降息-升成長”。對於通脹問題的忽視可能導致的結果是:如果衰退幅度足夠深能夠導致通脹大幅回落,那麼此時定會進入危機模式,成長反彈的窗口期定會縮短;由於淺衰退和政府債務問題導致寬鬆提前到來,那金融條件的寬鬆會很快帶來實物資產價格的全面反彈。

2 國內商品與股票的背離仍在繼續:投資者預期的鈍化與年底切換的博弈

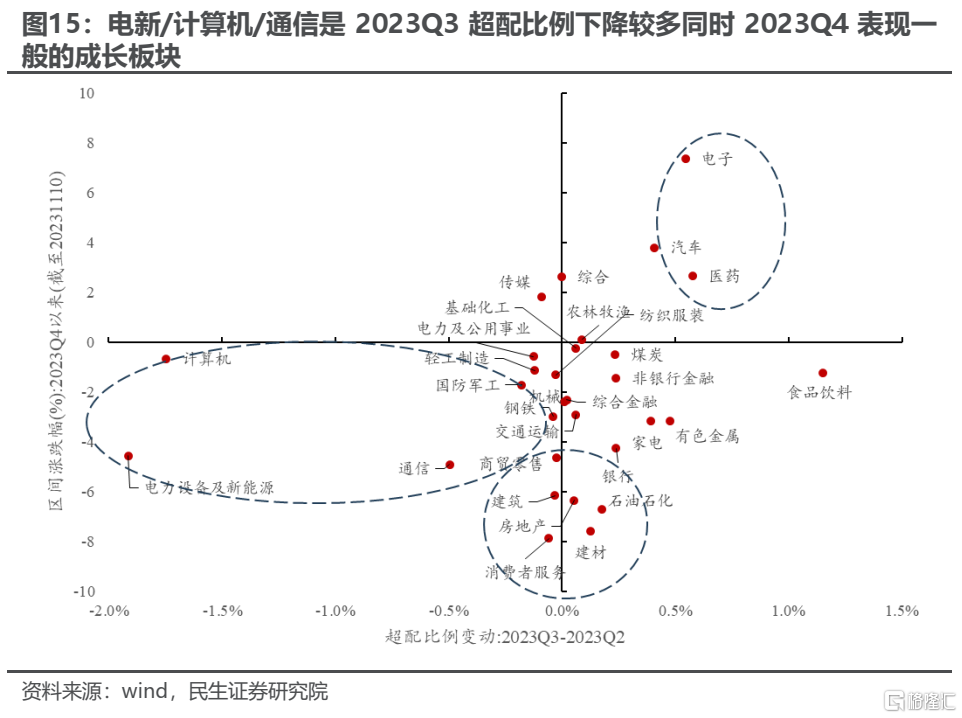

對於國內的投資者而言,似乎與海外投資者達成了共識:跳過對於需求的押注,專注於與需求相關性不大、分母端對於利率更敏感的資產。上述共識形成的基礎是,由於A股上市公司ROE成長性下降,導致A股呈現了低收益率、高波動率的特徵,但是以主動偏股基金為代表的機構投資者缺乏做多波動率的工具,同時難以接受低收益率的事實。最終市場剩下三類機會:做多波動率(遊資為主的主題風格),接受低收益率(以穩定收益訴求為主的紅利風格)和不甘心嘗試突圍的風格(公募基金內部參與老賽道博弈反轉的交易機會)。當下海外利率上行趨勢出現反轉,同時正值年末排名時刻,波動率(參與遊資博弈和賺同行的錢)大概率成為市場更熱衷的選擇。但國內商品市場的投資者對宏觀環境的反應大相徑庭又可以理解:從黑色系商品的基差來看,10月下旬以來除了線材以外,基本上都是期貨驅動為主,這指示整體宏觀實物需求平穩,但是預期的需求躁動已經開始。這其實也預示着海外場景向國內的傳導,如果海外利率下行,那麼為中國的實物需求進一步恢復創造了空間。如果投資者要參與年末波動率交易,那麼我們的建議是:電力設備及新能源、計算機和與機器人相關的主題投資:從超低配比例的變動和2023Q4以來表現來看,電新/計算機/通信是2023Q3超配比例下降較多同時2023Q4表現一般的成長板塊。

3 中美利差收斂:名義利率VS實際利率

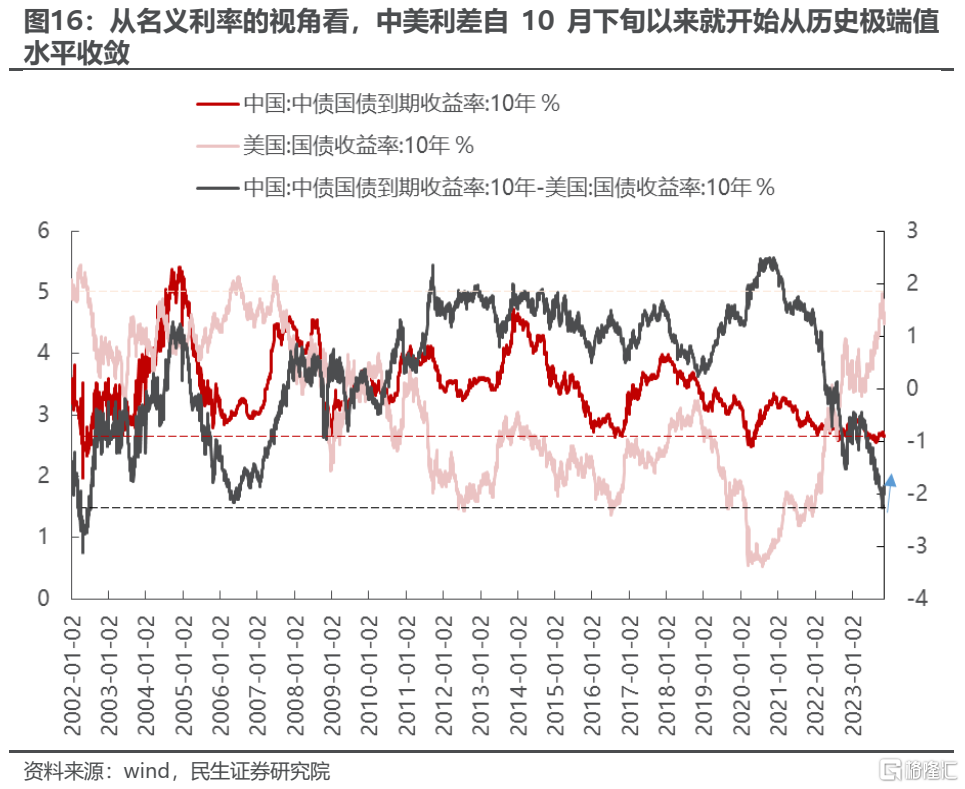

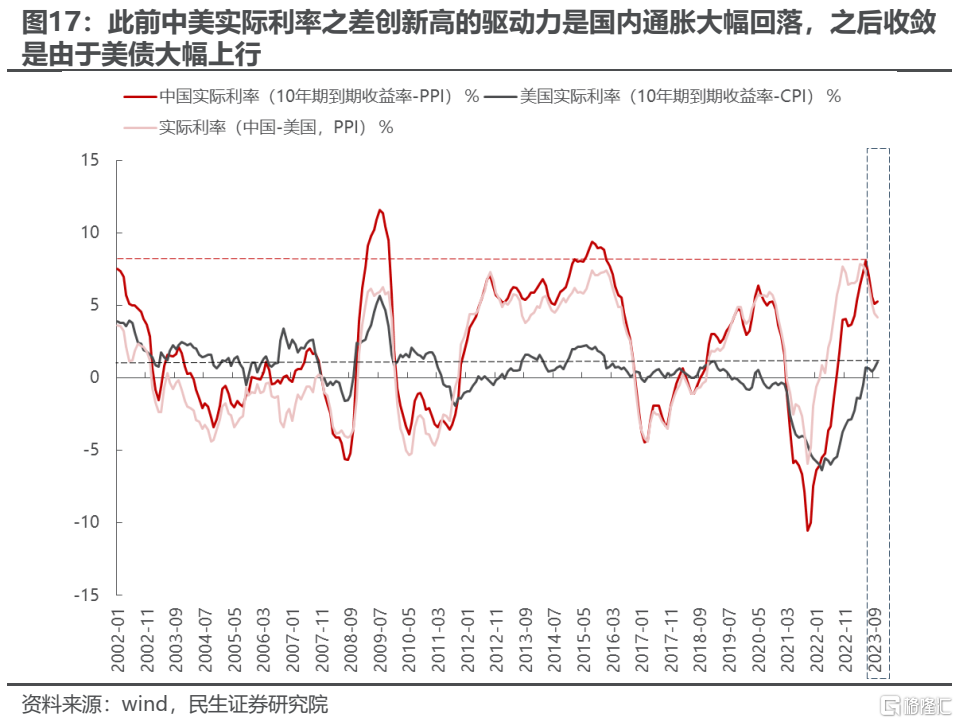

從名義利率的視角來看,自10月下旬中美利差觸及2002年以來的極端低位(已經低於2006年最低點)之後已經開始收斂;如果從中美實際利率之差來看(根據經濟特徵,用中債10年期到期收益率-PPI同比作為中國實際利率,美債10年期到期收益率-CPI同比作為美國實際利率),那麼其實在2023年年中中美實際利率之差又創下了2002年以來的新高,處於極端高位。通脹成為了這兩大極端結果分歧的最重要原因,如果考慮到名義利率和實際利率之差都有收斂的必要,那麼可能的路徑是:美國的名義利率短期無法上行,但是受實際利率過高壓制,中國名義利率無法快速上行,美國金融條件放鬆最終帶來全球大宗商品價格上升,驅動中國PPI向上,中美實際利率開始收斂。

4 一切為了通往聖堂的路

市場對長期通脹定價的忽視,讓基於短期的邊際交易仍將在未來一段時間反覆,在一個進入整體低收益+結構高波動的市場中,年末接受高波動會成為當下很多相對收益者的選擇。當市場認為的寬鬆如期而至時,全球真正的滯脹和實物資產的時代會真正開啟,這是資源+紅利投資者真正要通往的未來場景。但當下,市場對真相或許漠不關心,短期的擾動正是通往尋找真相的聖堂的必經之路。我們的推薦是:第一,在應對長期變化過程中,更受益於海外利率下行+國內經濟修復、供給瓶頸更大的大宗商品相關資產(銅、油、油運、煤炭、鋁、貴金屬、鋼鐵)仍是具有性價比的選擇。第二,如果投資者希望博弈年末的市場切換,根據前文分析可以選擇電新(鋰電、風電、光伏)、計算機與機器人產業鏈的主題投資機會進行交易。第三,紅利資產(公路、電力、四大行等)作為配置型資金的選擇,在未來交易主導的市場中回調有限,建議逆勢佈局。

風險提示:1)國內經濟不及預期;2)政策落地不及預期;3)美國經濟超預期下行。

1、海外“衰退交易”繼續

但忽略了通脹與債務

無論是我國10月出口數據遠低於預期還是美國消費者預期指數大幅下行,都在指示海外需求放緩的現實,海外的“衰退式寬鬆”交易也因此愈演愈烈。我們看到10年期美債持續下行,且下行幅度明顯比2年期更快,而TIPS隱含的通脹預期也大幅下行。與此同時儘管在週五美聯儲重要官員鷹派發言之後降息預期有所緩和,但程度並不大:當前聯邦基金期貨所隱含的預期依舊是在2024年年中之前都不會加息,而之後可能降息。

從股票與商品的背離也可以看到當下海外投資者仍沉浸於“寬鬆預期”之中:由於美股本身科技股權重就要大於週期股,所以即便美股中的週期板塊跟隨商品一起下跌,美股整體在科技股大幅上升的帶動下也出現明顯反彈,這也是為何看起來海外股票與商品背離的原因:投資者更願意在寬鬆+需求下滑之時去押注科技股能夠脱穎而出,因為其基本面對於宏觀經濟的回落不敏感的同時,估值對於利率的下行卻很敏感。但有意思的是,歷史上每當投資者開始押注時,短期往往是正確的,而一旦真正開啟降息之後,股票反而開始轉跌了,最終就連科技股也難以倖免。較好的情況是2019年,科技股在聯邦基金利率停止加息到轉降息期間,停止了上升而出現寬幅震盪。

同樣值得思考的是,在本週公佈的密歇根消費者通脹預期調查數據顯示,無論是短期還是長期的通脹預期似乎還在加強,這明顯與“衰退式寬鬆”的交易格格不入。

另一個值得關注的問題是美國政府債務問題,美國評級展望連續被下調,但市場投資者似乎認為這是很遙遠的事情。所以當下市場的預期其實已經出現了紊亂:一方面市場投資者寄希望於需求的下行能夠帶來利率下行,但另一方面投資者又不認為通脹預期或者美國政府債務會成為很大的問題。而我們此前也曾分析過,在下一個更具需求破壞性的事件(需求的真正破壞,需要通脹持續大幅上行或者美國政府債務問題凸顯導致資產負債表大幅收縮)出現之前,可能利率都不會出現明顯的下行。因此,短期內更受名義利率驅動的金融資產由於邊際上名義利率的回落而出現明顯反彈,但由於需求並未達到真正破壞的階段,名義利率下行空間有限可能也會導致反彈空間有限。當下市場交易的矛盾之處在於,沒有在需求變化的假設下對通脹進行合理的考量。長期來看,反而由於通脹預期的上行,實際利率其實下行空間更大,更受實際利率驅動的實物資產終將佔優,與之對應的股票也將在更長的時間、空間維度佔優。

2、國內商品與股票也背離:

平行世界的躁動預期

對於國內而言,黑色系商品的持續上升與股票內部成長風格的大幅反彈其實也形成了鮮明的對比。一方面,A股投資者對於需求恢復的預期可能已經鈍化,寧可踏空也不願意提前押注;另一方面,可能也有部分投資者由於年底的業績博弈,直接跳過對於需求的判斷而去買入波動率更高但與需求判斷無關的主題板塊、海外映射板塊以及前期超跌而近期出現反彈的板塊。具體來看:

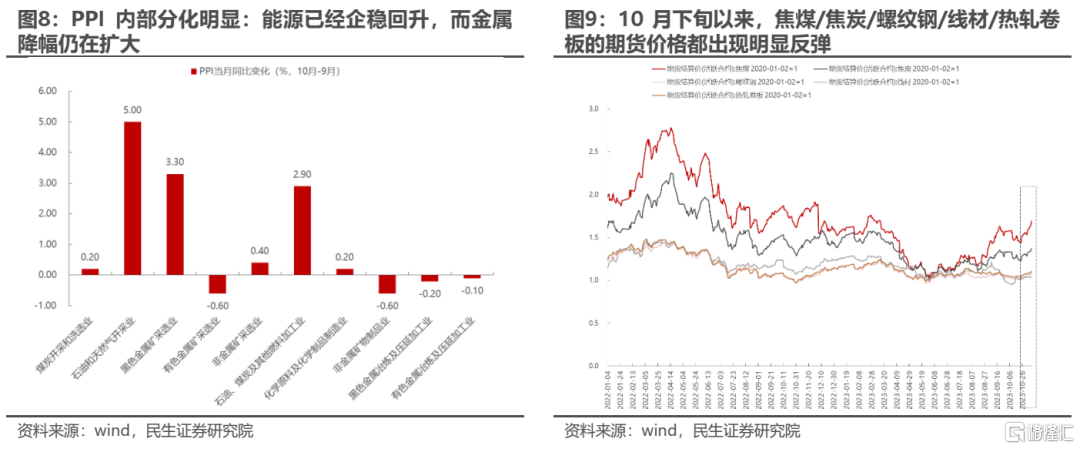

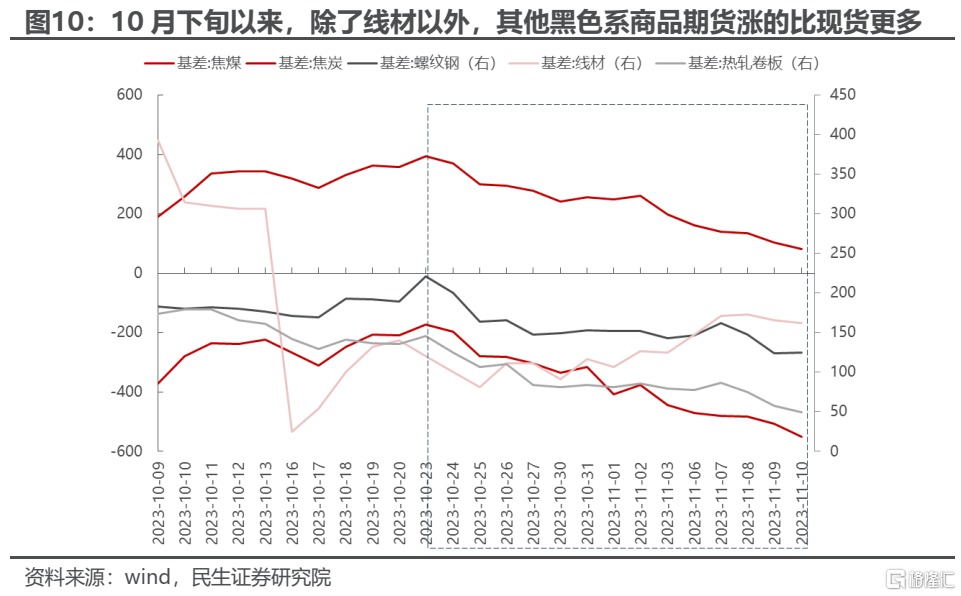

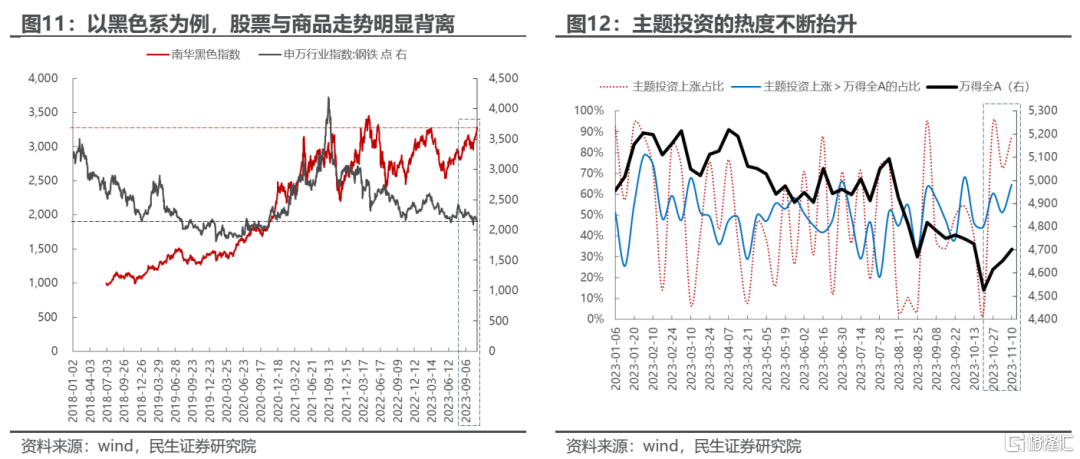

(1)在商品領域:儘管10月PPI繼續回落,但結構上是存在明顯分化的:越靠近上游的領域反而價格指數已經開始企穩甚至回升,雖然黑色金屬冶煉和壓延加工業的降幅仍在擴大,但其實自10月下旬以來,黑色系的大宗商品價格開始出現了持續反彈。而從基差來看,10月下旬以來除了線材以外,基本上都是期貨升得比現貨多,這背後可能體現了做商品的投資者對於未來需求偏樂觀的預期,現實需求相對平穩。

(2)在股票市場,與商品的走勢並不匹配,主題投資與海外映射依舊是市場活躍的領域,與總需求恢復相關的板塊明顯跑輸。股票投資者似乎並不會像商品投資者一樣,對於供需的變化那麼敏感,從而押注未來需求恢復持續性的不確定性,因此對於需求出現的邊際變化預期變得明顯鈍化,這與2016年年初較為類似,可能也會有部分投資者認為商品“升錯了”。

所以綜合來看,商品的投資者有比較平穩的供需環境,而股票市場的成長股投資者遇到了籌碼交換和風險偏好企穩的市場環境,不同市場的投資者都開始基於海外寬鬆的預期,進行了各自的主題交易,這是較為合理的一種解釋。這樣看並不存在誰對誰錯。

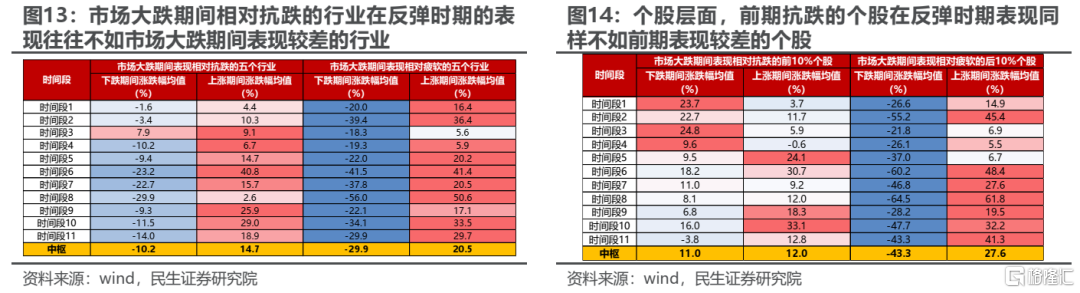

另一個值得關注的原因是我們在上週週報《美麗的誤會》中提到的年末切換:由於臨近年末,業績考核壓力之下為了基金淨值排名,不排除部分投資者會做多波動率,從而從過去較為保守、防禦型的配置中切換至主題熱門板塊,從而博弈收益率的彈性。從歷史經驗來看有一定的支撐:無論從行業還是個股來看,當市場出現超跌反彈之時,前期相對抗跌的在反彈時期的表現往往不如前期表現較差的。

所以當下投資者其實面對的是分裂的市場結構:一方面由於整體市場預期收益率不高,因此到了年末可能會給投資者造成一種排名焦慮;而另一方面雖然主題投資彈性大,但對於交易的要求較高,對於淨值造成的波動較大,存在貢獻負收益的風險。投資者的選擇就在於要麼選擇穩定的低收益,要麼去博彈性做多淨值的波動率。顯然市場大部分投資者已經做出了選擇:這就導致從中長期維度來看佔優的資產回撤較為明顯,但短期對邊際交易更為敏感的資產將處於階段性“順風”。如果投資者一定要參與年末切換,那麼我們的建議是可以去把握電力設備及新能源和與機器人相關的主題投資:從超低配比例的變動和2023Q4以來的表現來看,電新/計算機/通信是2023Q3超配比例下降較多同時2023Q4表現一般的成長板塊。

3、中美利差或收斂:

可能路徑的探討

從名義利率的視角來看,自10月下旬中美利差觸及2002年以來的極端值水平(已經低於2006年最低點)之後,隨着海外衰退預期再起,開始以美債下行為利差主要的收斂驅動力,而實際上國內的10年期國債自10月下旬以來也在下行,只不過美債下行幅度更大,使得二者收斂。部分投資者以中美利差極值反推必然路徑,可能還會忽視一重要因素:通脹。過去利率是通脹的原因,當下兩者之間的相互反饋可能會加強。討論名義利率的均值迴歸,可能需要更多視角。

如果從中美實際利率之差來看,考慮到經濟體差異:我們用中債10年期到期收益率-PPI同比作為中國實際利率的表徵,美債10年期到期收益率-CPI同比作為美國實際利率的表徵,那麼其實在2023年年中中美實際利率之差也創下了2002年以來的新高,背後的驅動力主要是國內PPI的大幅回落(差異是中國實際利率更高)。之後中美實際利率之差見頂回落,核心驅動力在於美債的大幅上行。而隨着海外交易衰退,美債大幅上行的驅動可能不再,與此同時根據前文分析,國內PPI雖然仍在繼續回落,但結構上已經出現了上游改善的跡象,所以未來中美實際利率之差若繼續收斂,驅動力大概率來自於國內PPI的見底回升,而名義利率的波動可能小於通脹。

結合來看,美國相對較高的名義利率和中國相對較高的實際利率都有迴歸的動力。如果市場預期美國利率有所回落,中國本身較高的實際利率就制約了名義利率的上行空間,而未來實際利率回落可能的傳導路徑是大宗商品價格反彈——中國PPI繼續回升——驅動中國實際利率下降。由此,中國的實物資產價格、上游資源價格是矛盾演繹的下一個方向,這也是未來最有可能的宏觀場景。

4、一切為了通往聖堂的路

在美國經濟數據繼續走弱的背景下,海外“衰退式寬鬆”交易愈演愈烈,美股在科技股上升的驅動下整體出現反彈,而週期板塊與國際大宗商品則承擔了需求下行帶來分子端下行的定價。對於A股而言類似的事情也在發生,因此短期來看最大的邊際變化在於市場投資者跳過對於需求的押注從而去參與成長的反彈,未來1~2個月這種邊際交易的環境可能仍在:海外衰退交易+政治事件上中美訪談可能會帶給市場中美關係緩和的預期可能會使得“美麗的誤會”有繼續的催化。我們從上週開始,也為市場的反覆作好了充分準備。短期看,成長的反彈還會繼續輪動,資源+紅利的投資者絕對收益層面的困擾已經不大,耐住短期的寂寞,才能守住為最終場景(中國實物資產價格回升驅動中美利差收斂)佈局的最優資產。一切的波折都是為了最終通往聖堂之路。未來,PPI的上行和中國的商品價格上行可能成為中美名義利率和實際利率收斂過程中的一個交匯點。我們推薦:

第一,中美名義利率和實際利率的矛盾最終指向中國PPI的回升,實物資產價格上升,國內利潤分配的格局更有利於供給端存在瓶頸的上游資源,因此大宗商品相關資產(銅、油、油運、煤炭、鋁、貴金屬、鋼鐵)仍是最重要的戰略方向。

第二,如果投資者希望博弈年末的市場切換,根據前文分析,可以選擇兩種風格進行佈局:電新(鋰電、風電、光伏)、計算機等2023年以來成長板塊中回撤較大、被減配較多的行業可能會有更好的表現;主題上,機器人產業鏈的主題投資機會仍是我們的關注。

第三,紅利資產(公路、電力、四大行等)作為配置型資金的選擇,在未來交易主導的市場中回調有限,建議逆勢佈局。

風險提示

1)國內經濟不及預期。如果後續國內經濟數據繼續不及預期,那麼文中關於國內需求恢復的基準假設便失效。

2)政策落地不及預期。如果文中有關需求的刺激政策落地不及預期,那麼對於經濟的拉動可能就不及預期,影響文中的邏輯判斷前提。

3)美國經濟超預期下行。如果美國經濟超預期下行,那麼衰退預期之下美聯儲可能提前降息,這與文中的基準假設不符。

注:本文來自民生證券發佈的證券研究報吿:A股策略週報20231112:聖堂之路,報吿撰寫:牟一凌 SAC編號S0100521120002 | 方智勇 SAC編號S0100522040003