全球人口格局,已然生變。

本月的某一天,印度某個角落,伴隨着一聲嬰兒的啼哭聲,印度將超越中國,正式成為全球第一人口大國。

聯合國將於本月中旬正式宣佈,印度成為全球人口最多的國家,“第一大國”稱號正式易主。

同時,據《世界人口展望2022》,至少到2050年,印度將長期持有世界第一人口大國的頭銜。

其實對這個結果,我們並不意外。

作為投資者,更關注的是,號稱下一個“世界工廠”的印度,能否憑藉龐大的“人口紅利”,複製中國過去三十年的奇跡。

01

千年變局

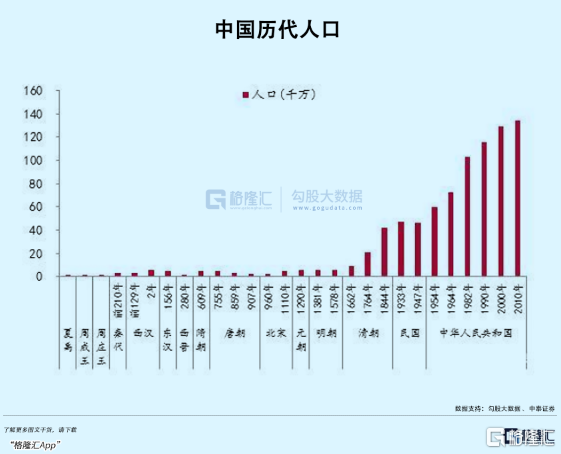

作為兩大文明古國,在數千年的歷史長河裏,印度與中國人口的世界佔有率一直分別保持在18%-35%左右。

時過境遷,世界格局歷經多次洗牌,只有印度和中國文明能延續至今,一切都與龐大的人口基數密不可分。

歷史的輪迴有必然性,似乎沒有人可以改變。

據《世界經濟千年史》,印度曾有3次人口超過中國:

第一次,秦朝驟亡,楚漢相爭,人口從3000萬下降到2000萬,印度則上升至3000萬。大約在西漢中期,實現反超。

第二次,五胡亂華時期,260多年的大分裂戰亂,傷及了人口底藴,即便隋唐盛世也沒完全恢復,直到北宋中期才重新趕上印度。

第三次,是蒙古入侵,多次屠城後華夏人口再次元氣大傷,到明朝中葉才拿回世界第一。直到今天。

此時此刻,這把寶座將第四次易主。

眾所周知,中國有960萬平方公里的土地,才得以養活14億人。而面積僅298萬平方公里的印度,能負擔更多人口嗎?

看到這裏,許多人不禁為印度捏了一把汗。

這也是許多人不看好印度的重要理由,因為他們看起來好像無法克服人口不斷擴張帶來的矛盾和壓力。

但實際上,這是瞎操心。

説出來可能不信,印度雖然看起來地少人多,卻是全球最大的糧食淨出口國之一。

印度背靠喜馬拉雅山脈,吹着來自印度洋的暖流,享受着恒河的滋養,80%地區都在海拔500米以下,大半國土都是耕地,耕地面積佔全球10%。

同時,由於氣候濕潤温暖,即便用最原始的耕種方式,大米也能一年三熟。

單純從地理條件上看,印度簡直是天賜之地。

解決了基本的温飽,我們才能探討下一個問題:

印度成為第一人口大國,這是紅利還是陷阱?

當然是紅利。

回顧過去三十年,全球沒有幾個國家能保持經濟持續增長,中國算一個、印度算一個,憑藉的就是體量優勢。

盤子太大了,資本大鱷收割不了多少,所以向前發展的勢頭鋭不可當。

長遠來看,印度必然會成為全球前三大經濟體,超過老牌發達國家只是早晚的事。

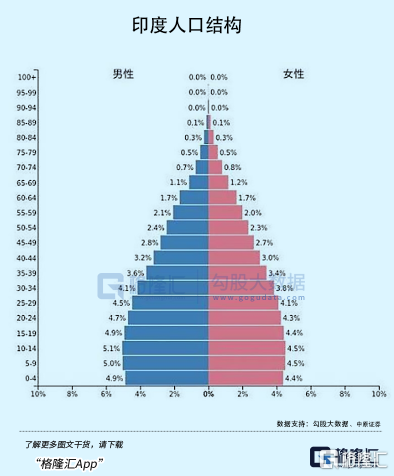

同時,和很多人的認知完全相反,印度並不存在人口爆炸,而是以健康的曲線上升的。

自1964年至今的半個多月世紀裏,印度每年的出生人口都在2400萬左右,三代人的數量規模相差並不大。

這就導致,印度的人口結構非常健康,年輕人數量超過50%,同時也意味着龐大的內部市場。

當然,單純人多並不能代表紅利,印度年輕人的素質如何呢?

一個令人驚訝的事實:

Adobe CEO山塔努·納拉延,在印度奧斯曼尼亞大學獲得電子工程學學士學位後,前往美國留學;

百事CEO因德拉·努伊,獲得印度管理學院MBA學位後,前往美國留學;

微軟CEO薩提亞·納德拉,在印度的班加羅爾大學獲得了電子和通信的工程學士學位後,來到美國留學;

谷歌CEO桑達爾·皮猜,在印度讀完印度理工學院後,留學美國……

沒錯,這些印度裔大佬,雖然都在美國發家,卻並非受益於美國教育,全是在本土唸完本科甚至讀完研才去美國。

難道印度的教育水平很牛逼?

其實從數據上看,並非如此。印度有2.87億文盲,佔全球文盲總人數的37%。

但這部分人,絕大多數都是老人。

就像在90年代,我國文盲率也曾高達15.9%,他們大多是出生於建國前的老人,因為客觀條件,受到的教育才比較少。

印度也是一樣,自從印度政府喊出“免費”教育的口號後,印度大學數量一路飆升,目前已經達到8410所,是我國的2.8倍,甚至比美國還多2000多所。

儘管就目前來看,印度大學培養出的最尖端人才,大多都潤到歐美去了——這其實是一個國家工業化進程的必然階段。

但隨着時間推移,印度的基礎人才數量,已經達到一個恐怖的數字。

綜合以上,從客觀條件來看,印度作為新一輪工業轉移的承接地,是完全夠格的。

這塊看上去蠻荒已久的土地,已經是一片蓄勢待發的財富之地。

02

夢想之地

有人説:日本人能把屎做成飯,印度人能把飯做成屎。

提起印度,國人的第一印象,基本就是“乾淨又衞生”。

隨便去抖音、視頻號一搜印度,撲面而來全是土味街道,一幅村裏沒通網的樣子。

唯一感覺能跟互聯網文化搭上邊的,可能還是幾年前雷軍在印度發佈會上那句帶着仙桃味的“Are you ok?”

普通民眾總是下意識嘲笑別人的短處,從而忽視本質。但對我們做投資的人而言,衞不衞生不重要,英語標不標準也不重要,看清未來的金礦在哪,才是關鍵。

當外人不遺餘力挖掘印度笑話時,這裏的人們正大步向網絡時代進化。

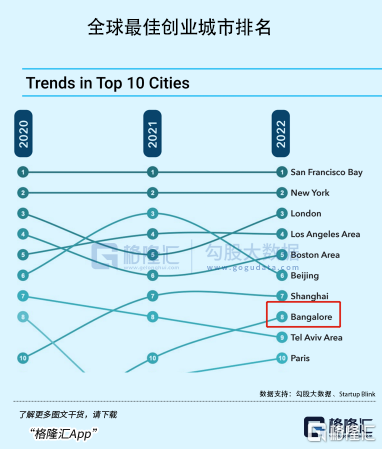

首當其衝的是班加羅爾,它是印度IT產業和經濟高歌猛進的一個精華鏡像,大概相當於中國的深圳。

上個世紀,因為關税太高,當地軟件商只好採取Body Shopping的模式,把實惠的印度程序員出口到美國公司幹活。

這就是為什麼,硅谷有那麼多印度程序員 。

開放市場後,印度不僅降低税率,還在水電供應都成問題的時候,建了個能24小時供應水電的軟件園,吸引外資過來建廠。

此後,類似惠普、IBM、摩托羅拉、德州儀器等跨國企業,開始以每個月5家的速度,入駐產業園。

據Startup Blink提供的2022年全球最佳創業城市的數據:班加羅爾的活力排名亞洲第一、全球第十一,不但成為帶着印度老哥衝向現代化的領頭羊,還化身為最被資本期待的Asia遊樂場。

而在印度城市進化的背後,他們的公司也在狂飆突進。比如,過去的外包公司,開始從低附加值的代工廠,轉變為高附加的IT諮詢公司。

同時,為了加速進化,印度政府還是以“印度創業 - Start up”計劃,給予創業公司各項優惠,降低成本。

於是,看見商機的程序員紛紛下海創業,像點過年點炮仗一樣遍地開花:至今,整個印度共計有90000多家創業公司。

按安全機器人公司Hacklab.in的CEO Vikram Rastogi的説法:

現在的印度,只要你有想法、有點子就能成功,因為這就是一塊財富處女地。

這一點,我們可能從很多社會新聞看出端倪。

不論是老牌吃香的程序員,還是各類新興的行業,越來越多印度底層人,正依靠社會變遷的洪流,一點點瓦解根深蒂固的社會泥潭。

比如,種姓制度。

隨着時間推移,低種姓的人也能憑藉才能,獲得財富。

大一點的,首相莫迪、首富阿達尼,都是“賤民”出生;小一點的,在新興行業功成名就的小夥子,也能和高種姓女神組成家庭。

曾經低種姓的程序員也能娶到高種姓的妻子

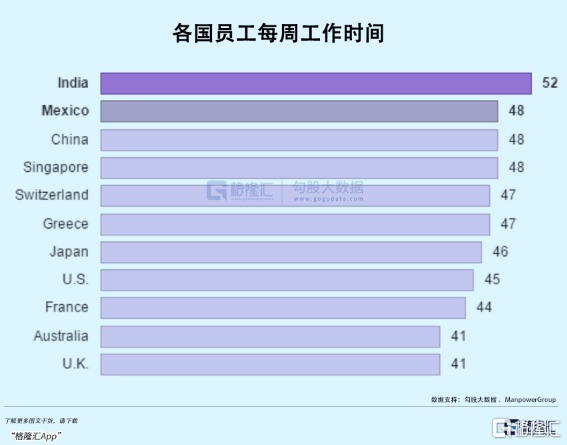

可能是確實感受到階層躍遷,印度的打工人,是全世界最勤勞的。

根據ManpowerGroup最新數據:印度新一代年輕員工平均每天工作11-12小時,是世界之最。

整個印度都在洋溢着一股朝氣,就像奧運會上蓄勢待發的馬拉松選手,充滿力量感的能量,襲面而來。

同時,另一方面,截至2022年底,印度互聯網用户數量為7.6億。這意味着,還有很大的市場等待開發,還有很大的想象空間。

互聯網蓬勃而出的趨勢就像寶藏,讓恒河沃土變為財富之地。

但與此同時,南方發達的大城市,也正與北方鄉村產生巨大的文明差距。後者,種姓制度依然是主宰,無數“賤民”還在延續數千年不變的地獄生活。

這也是許多人詬病印度的地方,其實是以偏概全了。

高種姓人坐着,而低種姓的人只能蹲着

回想三十年前,歐美、日韓的鹹魚土鼈民眾,也是這麼吐槽中國的,可能比現在我們嘲諷印度還要過分。

當年,歐美日港台遊客來了中國就不想再來了,因為公共廁所味兒太大,他們很多人直到今天對中國還是抱着當年的成見,認為中國太髒太亂不文明。

這都是曾經的事實,但是之後我們改變了。

用一般人的辦法看大街是看不出發展趨勢的。

未開發就意味着可開發,可開發就是無限的商機。

如果,這個市場什麼都準備好了,

錢難掙、屎難吃,富貴險中求。印度從來不是做短線的市場,它是專屬於有耐心獵手的幽暗從來。

如果忽視少許瑕疵,僅從大的宏觀視角來看:現在的印度,就是一塊金錢與夢想之地。

03

尾聲

1818年,拿破崙曾把中國形容為一隻沉睡的獅子:“一旦被驚醒,世界會為之震動。”

這話説完中國不僅沒醒,反倒睡得更熟了,幾乎到了隨便誰都能欺負的地步。拿破崙的這番話,也被當成了一個失敗者在囚牢中的夢囈。200年後的今天,沉睡的獅子終於才徹底清醒了。

而印度這頭沉睡的大象,什麼時候才會開始覺醒,誰也不知道,也許是明天,也許是200年後——沒有人認為它會一直睡下去。

早在2017年,巴菲特就曾説過一句相當有證明力的決斷:

“印度的潛力令我興奮,只要你吿訴我印度有一個足夠大的好項目,我現在就跳上飛機過去投資。”

事實上,除了巴菲特以外,很多你叫的出名的大企業、大財團,早就開始佈局這塊新大陸了:中國的阿里巴巴、騰訊,美國的谷歌、亞馬遜和印度本土的Flipkart都在花大價錢努力建立起自己的生態系統,以期藉此征服這個新興市場。

無論怎麼吐槽,這裏正成為下個時代的必爭之地。