本文來自格隆匯專欄:天風宏觀宋雪濤,作者:宋雪濤 孫永樂

2022年全年,中國居民部門積攢了約6萬億“超額儲蓄”,但其中大部分是由投資支出減少帶來的“定期存款”。超額儲蓄的釋放與超額儲蓄的來源和分佈密切相關,國內超額儲蓄主要來源於2020年的節約消費和2022年的投資性支出減少,且主要集中於高收入居民手中,這意味着明年超額儲蓄的釋放或明顯偏低。

在疫情政策轉變後,疫情帶來的中長期不確定性快速過去,被疫情壓制了接近3年的消費在後疫情時代能否順利修復也決定明年的經濟成色。而這三年間,消費意願被壓制帶來的儲蓄高增能否轉化為消費高增,對明年消費修復的判斷至關重要。

(一)超額儲蓄的規模和來源

2022年,中國居民部門積攢了約6萬億超額儲蓄。

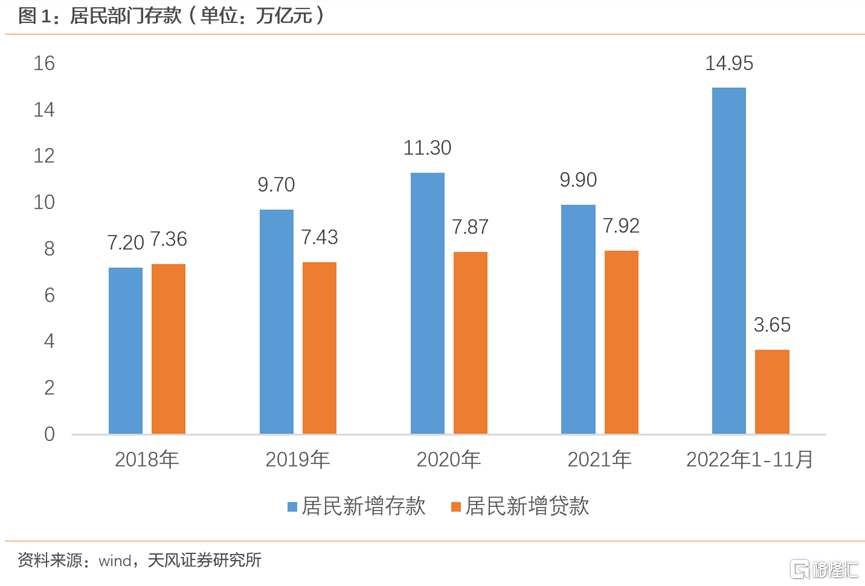

數據顯示,2022年1-11月,居民部門新增存款14.9萬億,算上過去5年12月居民新增存款均值1.4萬億,2022年全年居民部門新增存款或超過16萬億,大幅高於往年水平(2019、2020、2021年分別為9.7萬億、11.3萬億和9.9萬億)。從居民部門的存款數據來看,2022年居民部門的超額儲蓄規模或在6萬億左右。

疫情期間的“超額儲蓄”能否轉化成疫後的“超額消費”?在回答這個問題之前,我們需要先搞清楚約6萬億的超額儲蓄是怎麼來的,只有搞清楚了超額儲蓄的來源,才能知道它的去處。

邏輯上講,儲蓄只是一個結果,是居民可支配收入減去消費性支出和投資性支出後的剩餘用公式表達,儲蓄=可支配收入-消費性支出-投資性支出。而消費支出和投資支出又均受收入預期、收入結構等因素的影響。所以究其緣由,超額儲蓄的核心來源都在收入端,可支配收入增加、收入預期下滑、收入結構惡化——這三種原因,都可能造成儲蓄上升。

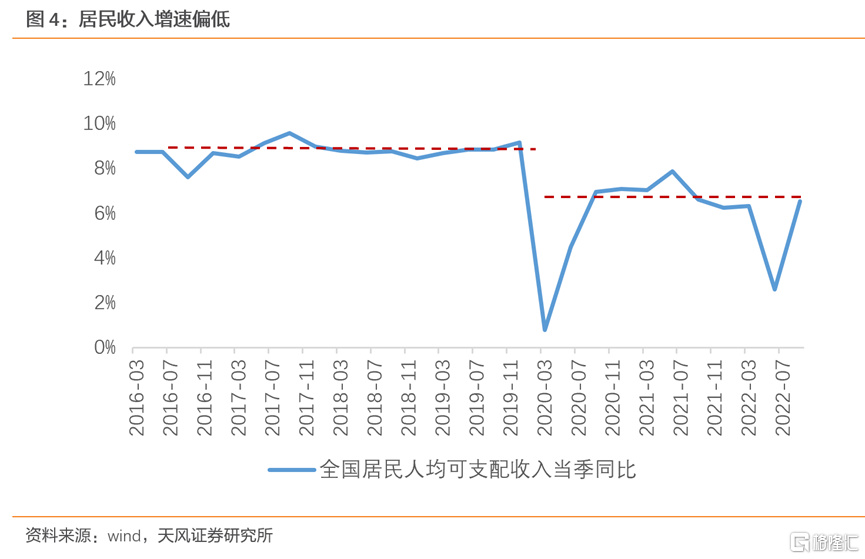

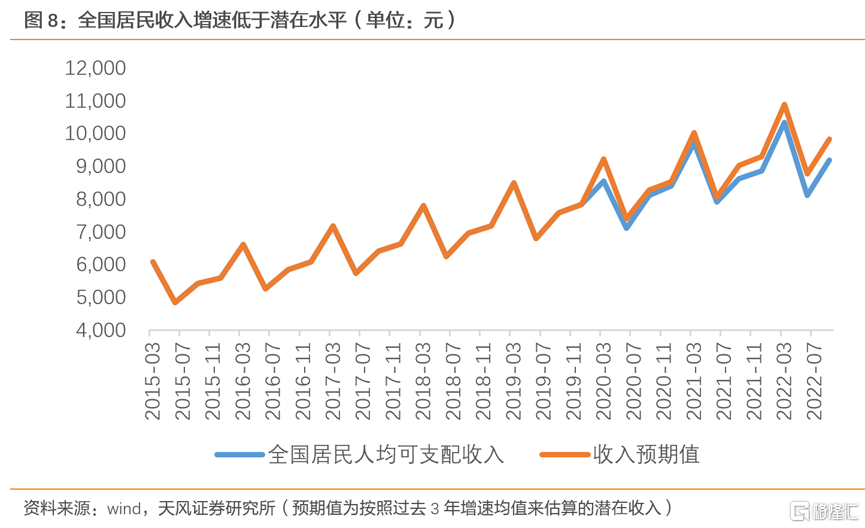

現實情況是2020年以來,居民部門收入增速一直低於疫情前水平。2020、2021和2022年居民可支配收入名義同比增速分別為4.7%、6.9%(兩年同比)和5.3%,顯著低於2019年疫情前水平8.9%的增速。

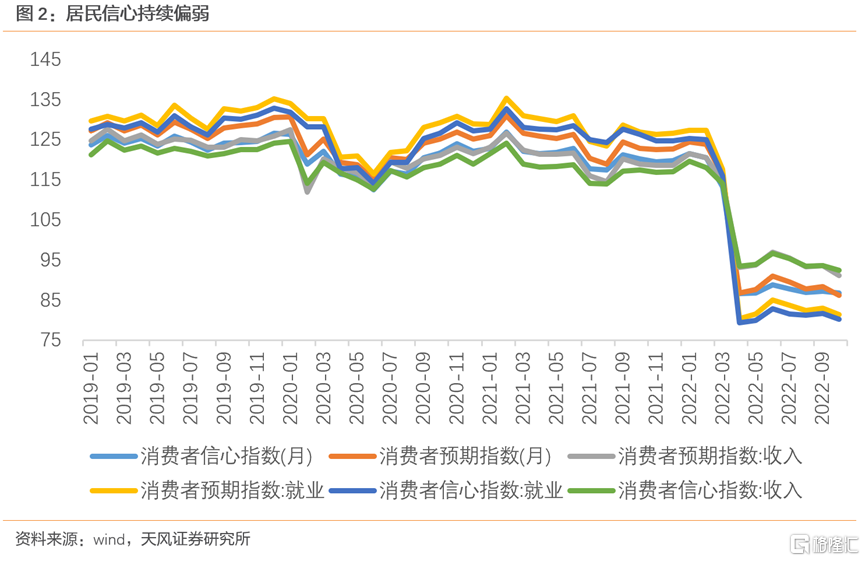

連續三年疫情也壓制了居民的收入預期。2022年以來,受國內疫情影響,消費者信心指數、預期指數(均包括收入和就業兩類)分別從1月的121.5和124.5下滑至4月的86.7和86.8。且4月之後,消費者信心指數和預期指數遲遲未重回疫情前水平,居民收入預期持續偏弱。

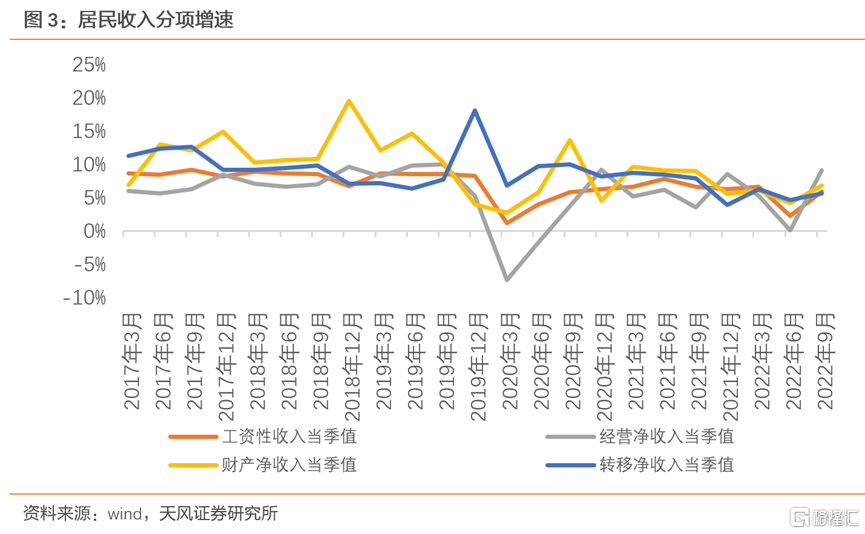

居民的收入來源結構也發生了變化。從收入來源看,疫情對居民經營性收入的影響最大,對工資性收入的影響次之。比如2022年2季度經營性淨收入當季同比為0.1%,1季度為5.4%;工資性收入當季同比為2.3%,1季度為6.7%;財產淨收入和轉移淨收入當季同比為4.2%和4.7%,高於工資性收入和經營性淨收入。

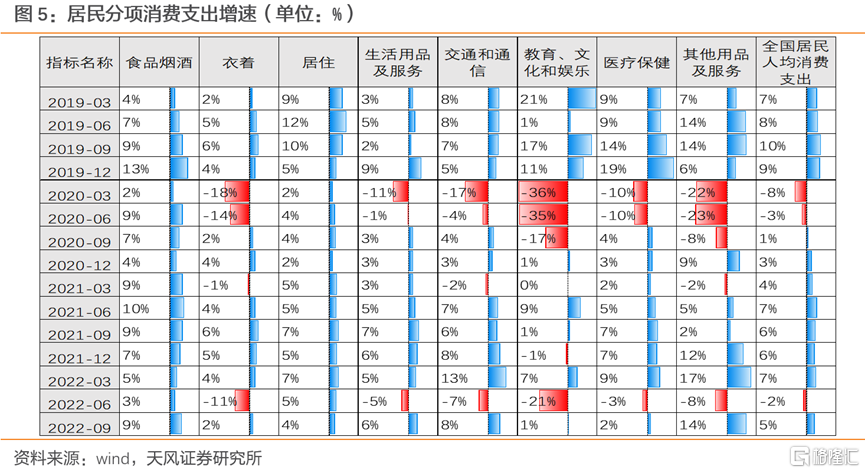

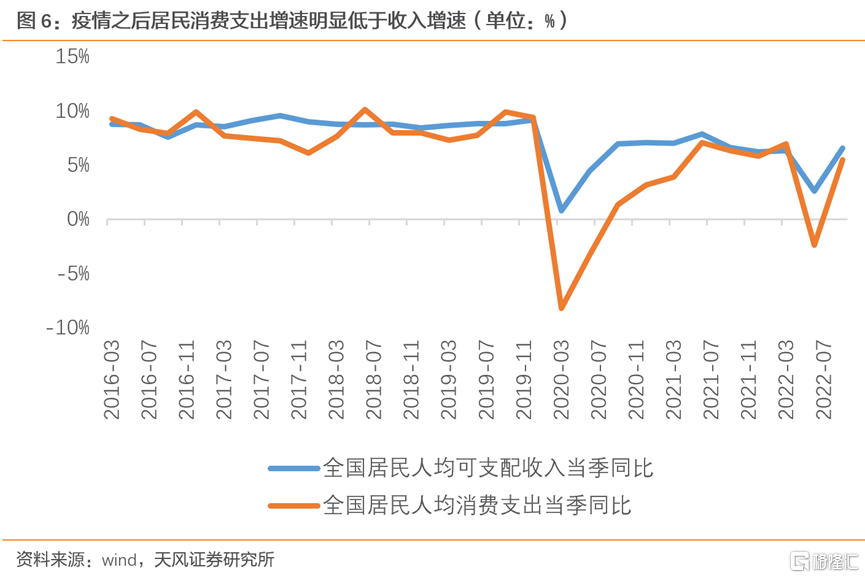

一方面,受收入預期轉弱的影響,居民消費支出增速明顯下滑,且同比降幅大於收入。在受疫情影響明顯的2020年上半年和2022年上半年,居民人均消費支出累計同比僅-5.9%和2.5%,大幅低於疫情前8%左右的同比增速。分項結構中,食品煙酒、居住等必需品消費維持韌性,而教育、文化和娛樂、衣着等與線下消費密切相關的消費則偏弱。

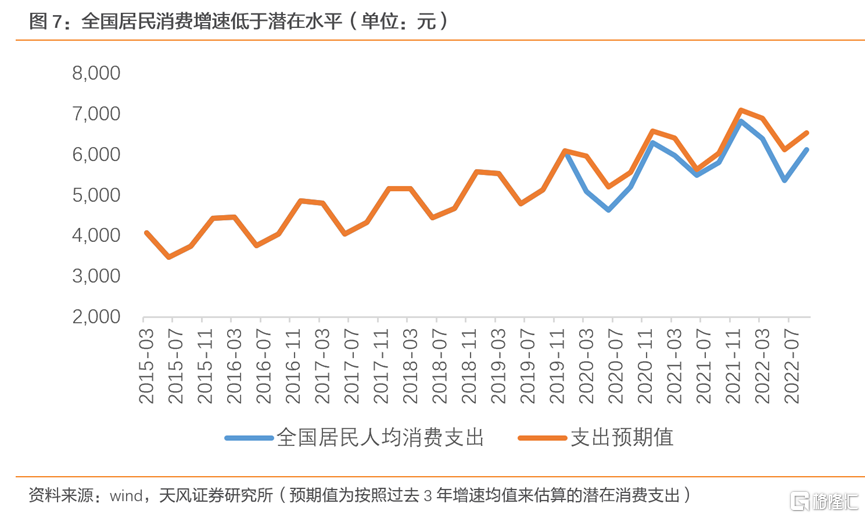

根據2017-2019年3年增速均值或2019年增速估算,疫情以來居民部門通過減少消費支出累積的超額儲蓄規模在5000-13000億元左右,但這部分超額儲蓄主要來自於2020年。而2022年由於居民部門收入下滑幅度大於支出,反而消耗了超額儲蓄。

按往年均值估算,2022年前三季度居民可支配收入累計低於潛在趨勢約1872元/1804元,消費支出低於潛在趨勢約1648元/1756元,對應人均-224/-48元的額外儲蓄,即今年前三季度消費減少或並未給居民部門帶來超額儲蓄。

另一方面,房企爆雷和理財投資收益下行也造成居民部門減少了購房和理財等投資性支出,而這部分才是2022年超額儲蓄的主要來源。

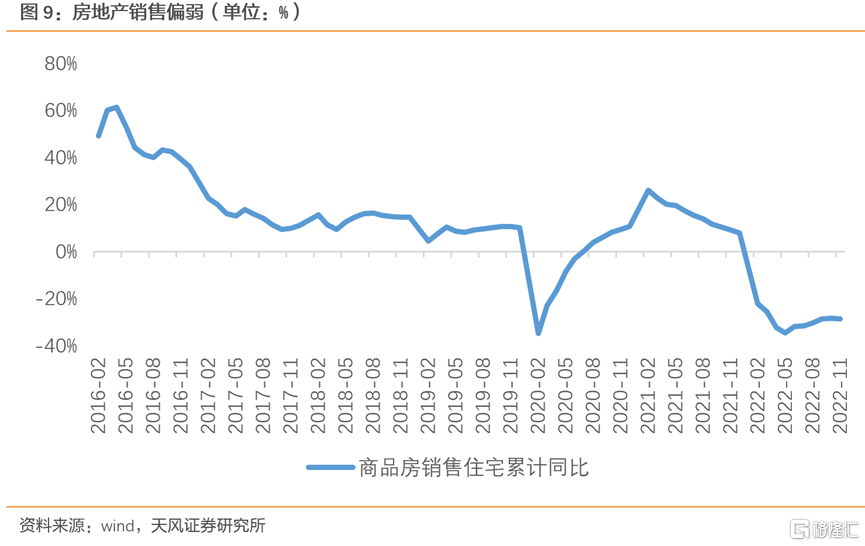

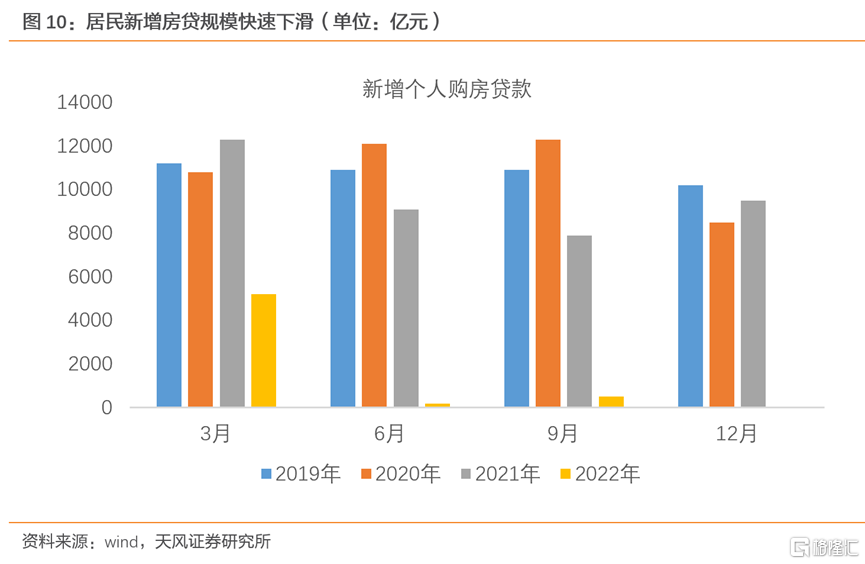

對比2020年疫情之後的房地產市場,彼時地產政策的邊際放鬆推動銷售快速上行,2020年商品房住宅銷售額15.5萬億,同比上漲10.8%。而2022年受期房存在交付風險等因素影響,房地產銷售快速下行,同時,前11個月商品房住宅銷售額僅10.4萬億,同比下降28.4%。按照過去三年住宅銷售額同比均值計算,2022年住宅銷售額低於往年規模約5.6萬億左右,除去約佔1/3的個人按揭貸款,居民購房類支出減少也帶來了約3.7萬億的超額儲蓄,這是今年6萬億超額儲蓄的主要構成。

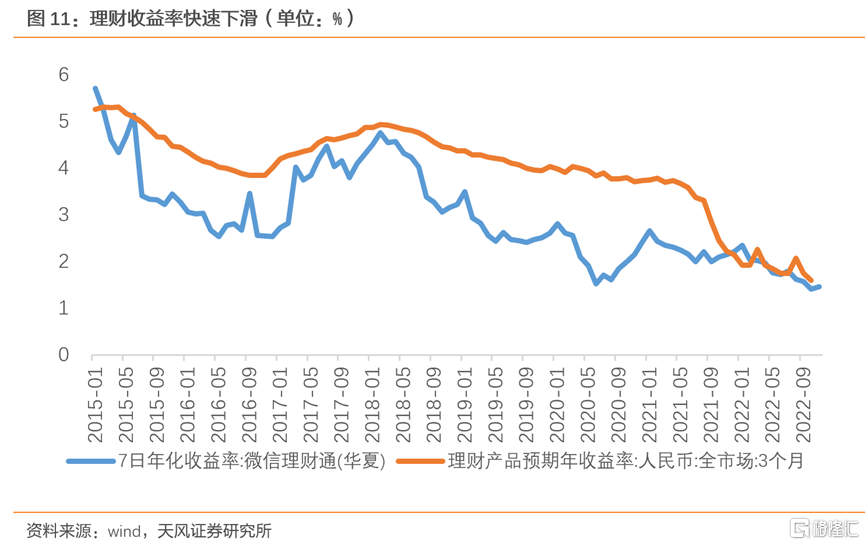

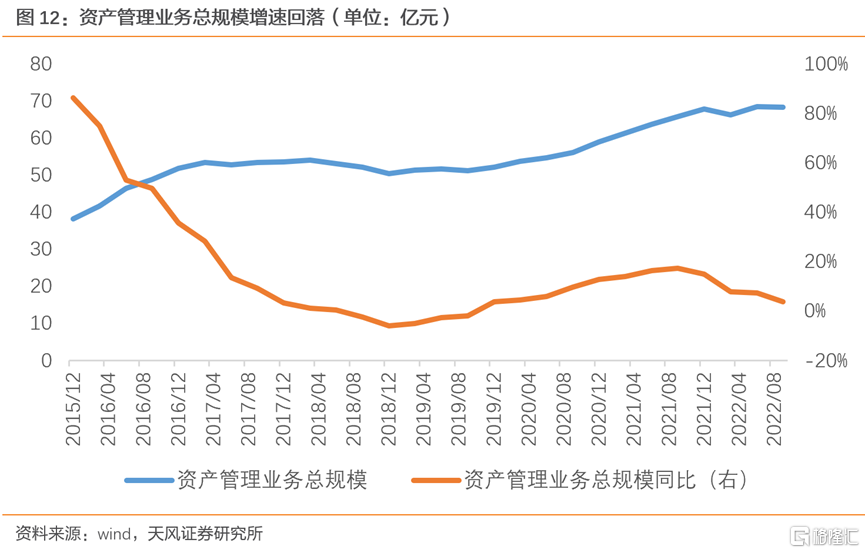

除房地產銷售市場外,理財資金迴流存款則補上了超額儲蓄的另一塊拼圖。2022年資本市場波動加大,理財收益回落推動居民部門減持理財產品,資金迴流存款,今年偏弱的資本市場收益也降低了居民部門購買基金等的意願,基金規模增速在2022年明顯回落。2019-2021年前三季度國內資產管理業務新增總規模分別0.8、3.9和6.9萬億,但是2022年前三季度資管業務僅新增0.5萬億,大幅低於過去三年均值水平。

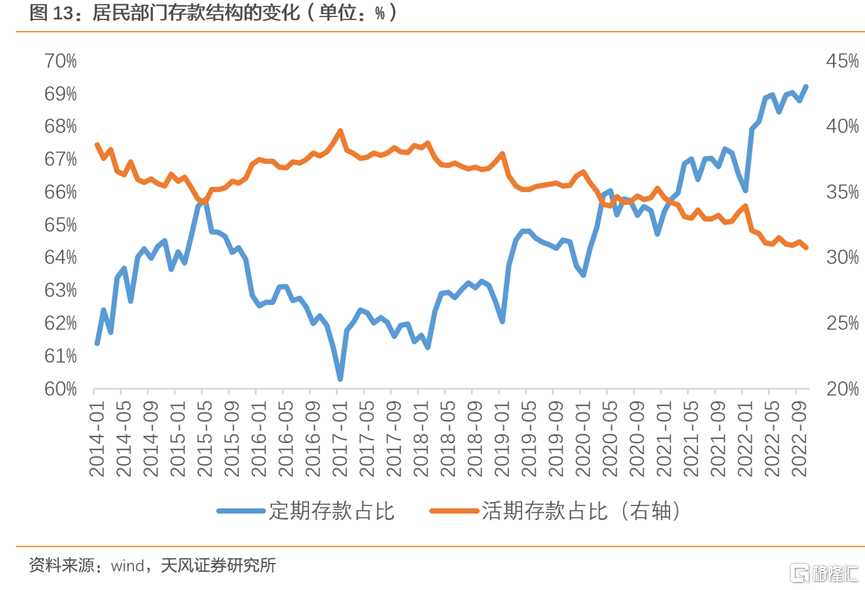

這部分超額儲蓄對應了今年居民存款的定期化趨勢。從存款結構上看,2022年1-10月新增人民幣活期存款1.2萬億(過去三年均值為1萬億),與過去均值水平接近。新增定期存款11.5萬億(過去三年均值為7萬億),超額增幅接近4.5萬億。這也推動居民定期存款佔比持續上行,2022年10月金融機構人民幣存款中,住户部門定期存款佔比達到了69%,創近年來新高。

(二)來源不同,結果就不同

對比2020年之後美國居民的收入情況和超額儲蓄情況,可以看到,疫情以來中美兩國居民的超額儲蓄來源存在明顯差異。

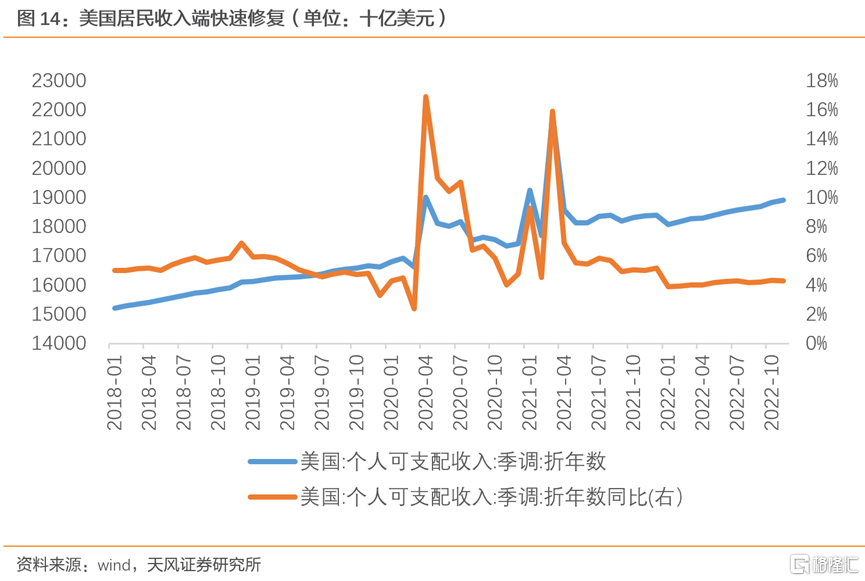

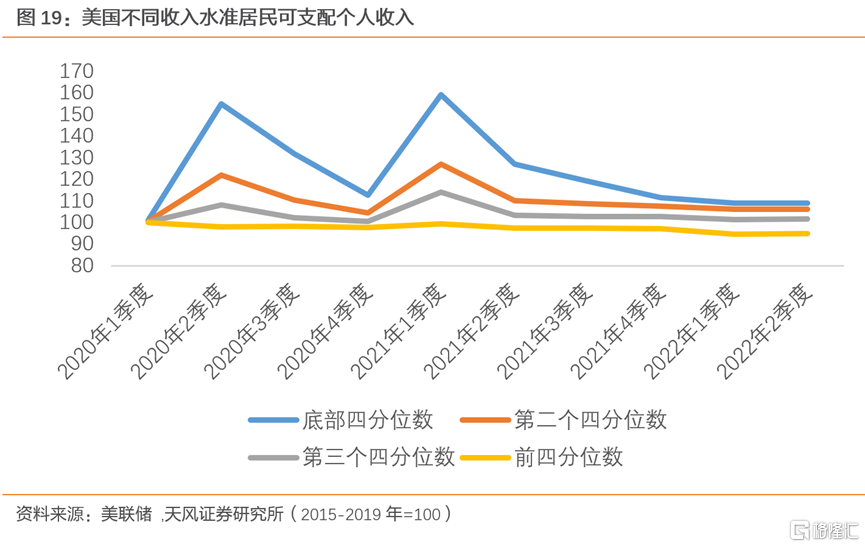

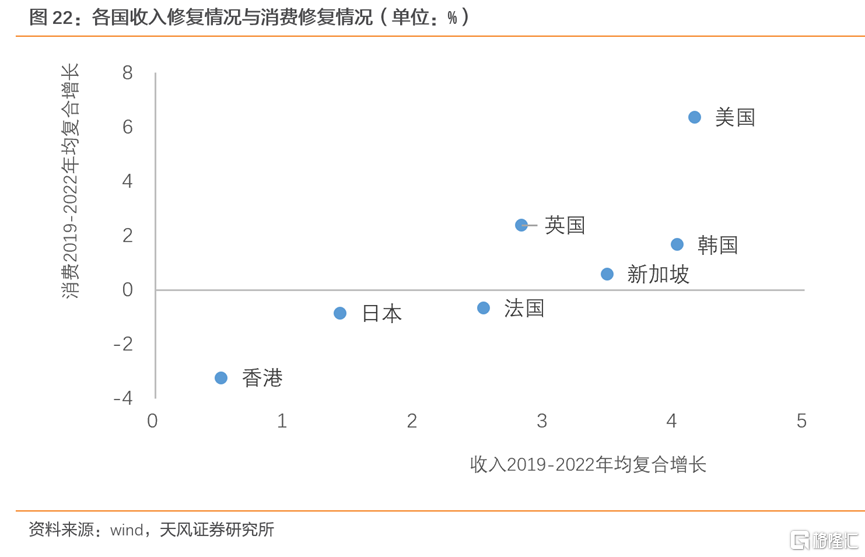

受益於大規模的財政轉移支付,疫情以來美國居民實際收入快速增長,2020年和2021年全年美國個人可支配收入同比分別上漲7.4%和5.9%,高於2017-2019年5%的均值水平。

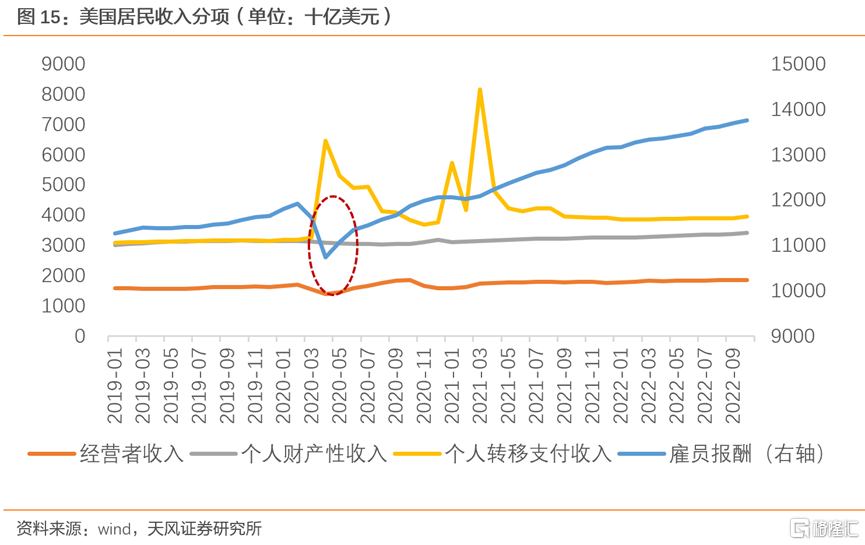

收入結構上,美國居民收入高增主要有兩個來源。

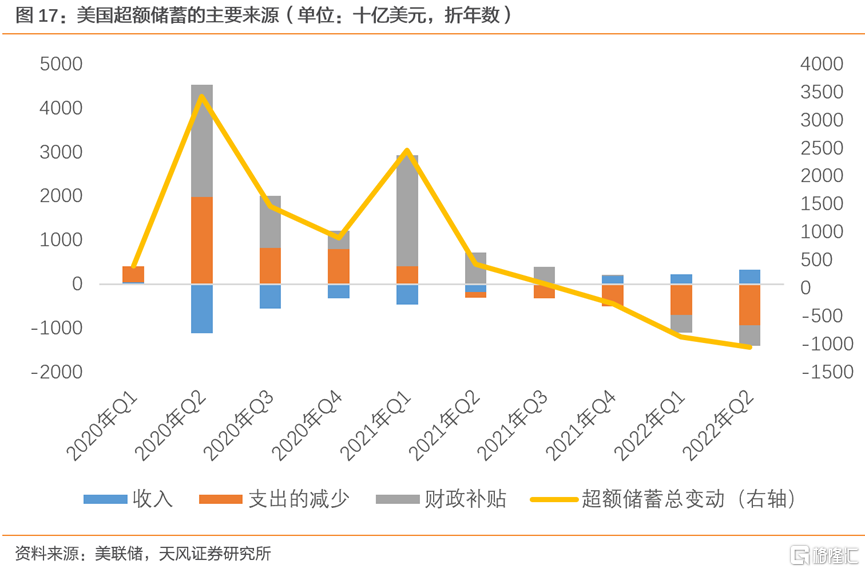

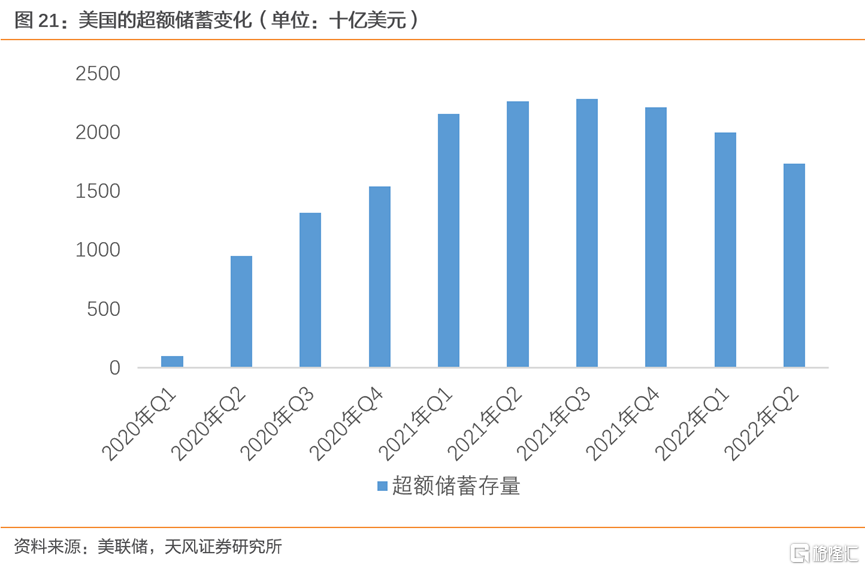

一是美國政府向居民部門進行了多輪大規模財政轉移支付,2020年至2021年2季度期間,美國居民積累的2.3萬億美元超額儲蓄,其中財政補貼貢獻了約1.8萬億美元。

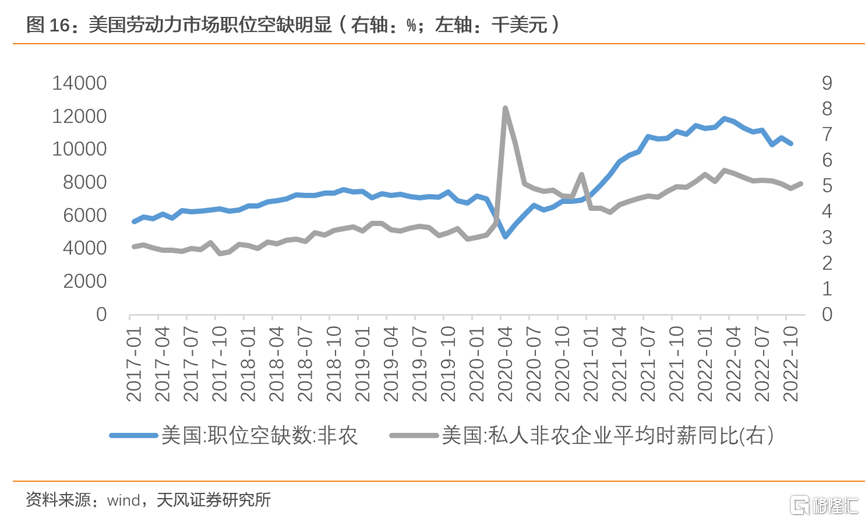

二是薪資增速快速修復。疫情後美國勞動力參與率從2019年12月63.3%快速下滑至2020年4月的60.2%,一直到2022年11月(62.1%)也未修復至疫情前水平。同時美國職位空缺數從2019年末的674萬人最高上行至2022年3月的1186萬人。勞動力供不應求推動美國居民工資快速上行,2020-2022年12月時薪同比月均值為4.89%,高於2017-2019年同比月均值1.9個百分點。這在財政補貼結束後,支撐了美國居民收入端修復。

對應於疫情以來美國居民的超額儲蓄來源也可以分為兩部分。

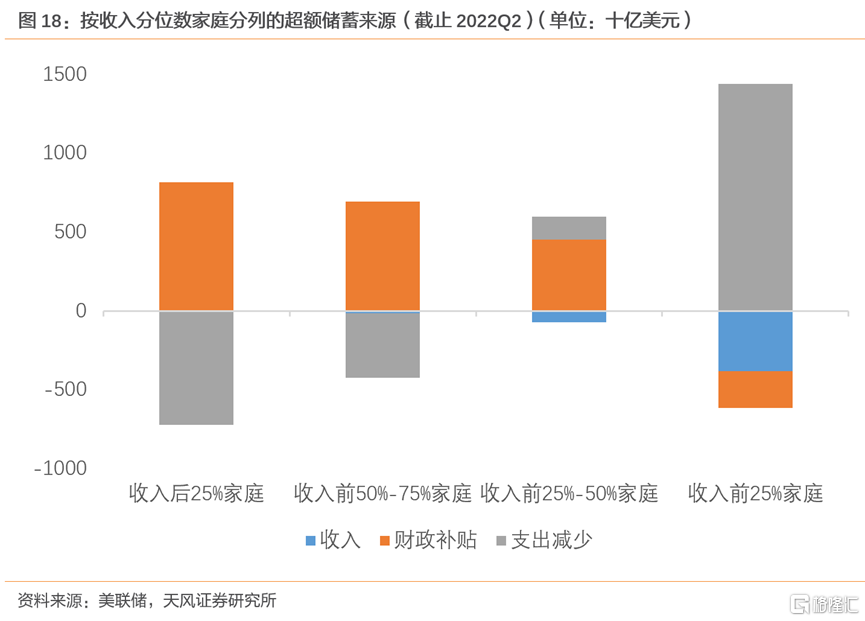

一部分超額儲蓄來源於政府財政轉移支付帶來的收入增加,這部分超額儲蓄主要集中於美國低收入羣體。截止2022年2季度,收入後50%分位家庭的超額儲蓄主要來自於接近1.5萬億美元的財政轉移支付。

另一部分超額儲蓄來源於居民收入預期下降帶來的消費減少,這部分超額儲蓄主要集中於美國高收入羣體。高收入家庭在疫情後的消費連續七個季度低於2015-2019年的趨勢水平,截止2022年2季度,收入前25%分位家庭通過減少支出積累了約1.4萬億美元的超額儲蓄。

不同來源的超額儲蓄對於居民消費的影響不同。

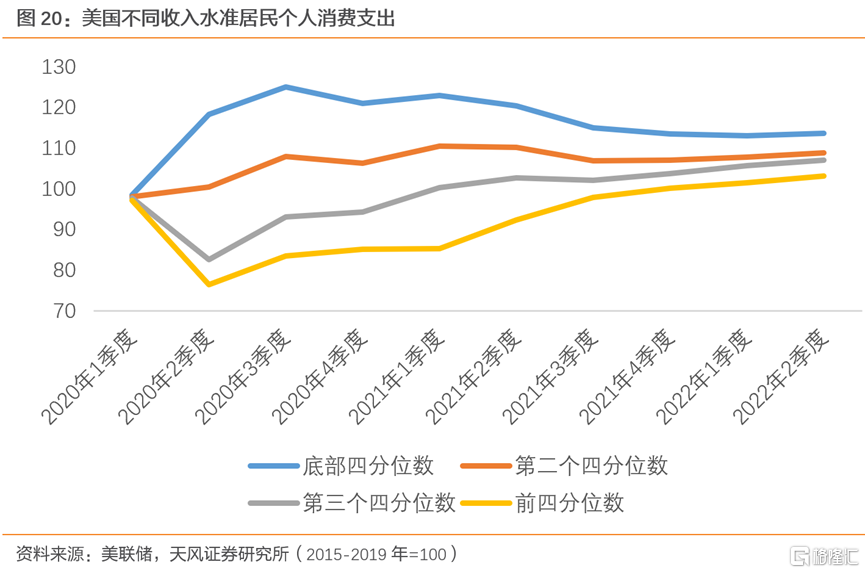

從美國家庭收入和支出數據上看,受益於財政轉移支付的低收入羣體(收入後25%分位家庭),可支配收入明顯上漲,消費較快修復。2020年2季度美國低收入居民消費支出從1季度的98.5跳漲到118.3(指數化後的指標,2015-2019=100),並在2021年1季度達到了123.1,此後隨着財政轉移收入下滑,消費隨之回落。

但美國高收入羣體(收入前25%分位家庭)不是財政補貼的主要目標人羣,收入承壓,消費修復緩慢,高收入羣體消費支出到2021年四季度才修復至疫情前水平(指數達到100),且後續修復高度較低,到2022年2季度也僅有103。

從這個角度看,轉移性收入能夠有效地刺激居民消費修復,而由收入預期下行帶來的超額儲蓄對消費的支持力度明顯偏低,因為這部分存款本身就是依靠減少消費而來的。因此,消費的修復往往以收入的修復為前提,除非直接發錢,否則只有等到居民收入預期好轉時,超額儲蓄才有可能轉化為超額消費。

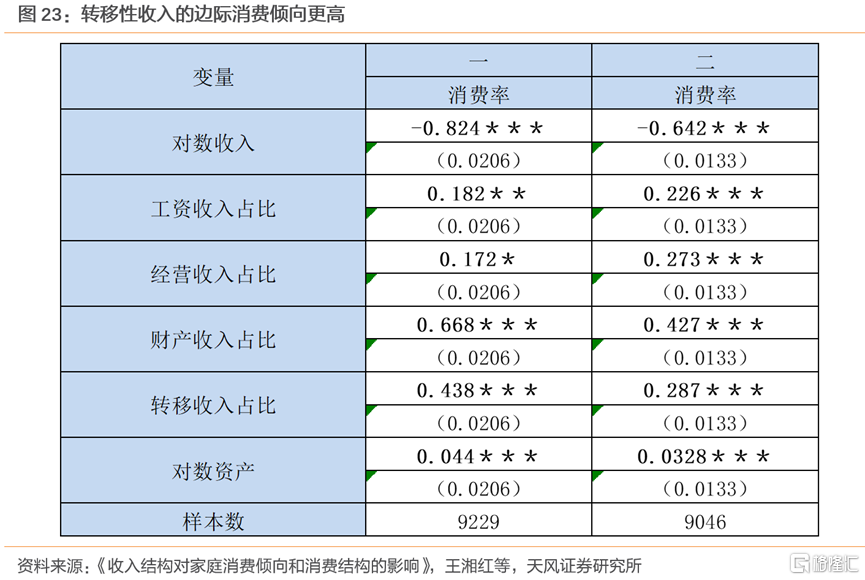

國內研究經驗也證實了不同收入來源對消費的影響存在差異——轉移性收入和財產性收入的邊際消費傾向顯著高於工資性收入和經營性收入,且工資性收入和經營性收入更多用於居住等生活必需支出,財產性收入和轉移性收入則用於提高眾多子類消費。

這點從收入來源上容易理解,轉移性收入和財產性收入類似於“意外之財”,居民在使用時往往更加大方,且在用途上則更偏向於改善性、臨時性支出;而經營性收入和工資性收入是勞動所得,收入來源穩定,主要被用於日常性開支。

(三)有多少儲蓄可以變成消費

相比於美國家庭的超額儲蓄主要來源於——低收入家庭的財政轉移收入和高收入家庭的節約消費,中國家庭的超額儲蓄主要來源於——2020年的消費大幅下滑和2022年的投資性支出下滑。

投資性支出減少帶來的超額儲蓄,基本對應了2022年大幅上升的“定期存款”,這部分資金的規模約4.5萬億,後續也主要用於購房、理財等投資性支出,如2022年房地產銷售市場受期房交付風險的影響居民購房支出大幅減少,一部分被壓制的購房需求可能後置到2023。

由減少消費支出而帶來的儲蓄,也可以稱為“預防性儲蓄”,按照上文的估算,這部分資金的規模約5000-13000億左右,未來能轉變為消費的儲蓄也主要是這部分,至於有多少能變成消費,取決於儲蓄的分佈情況以及居民未來的收入預期。

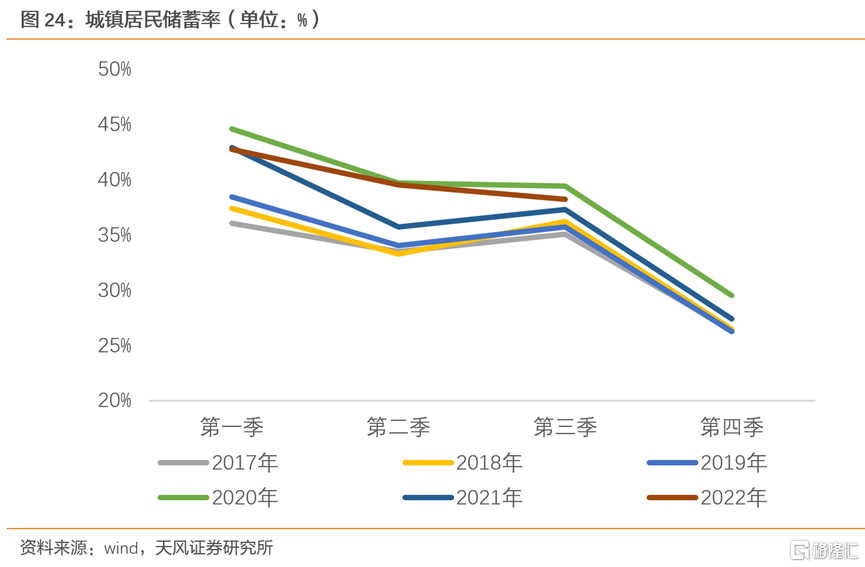

從儲蓄率的分佈來看,國內居民部門的超額儲蓄主要集中在城鎮人羣/高收入人羣手中。

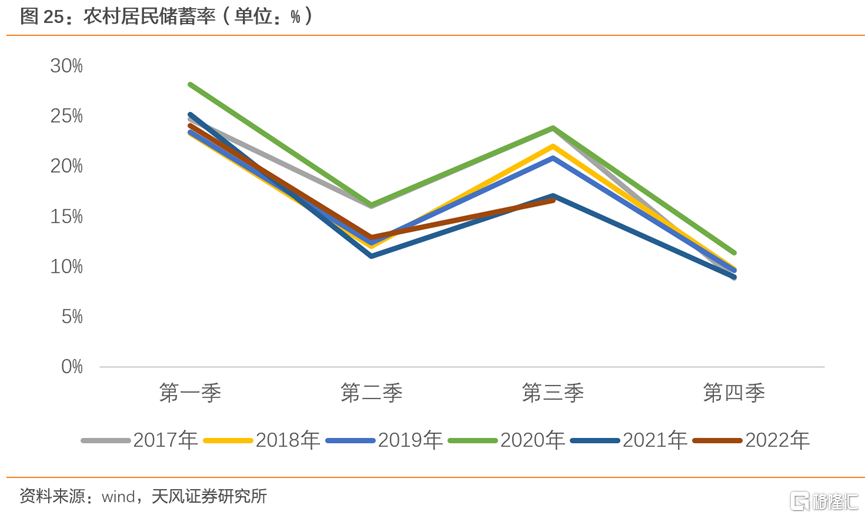

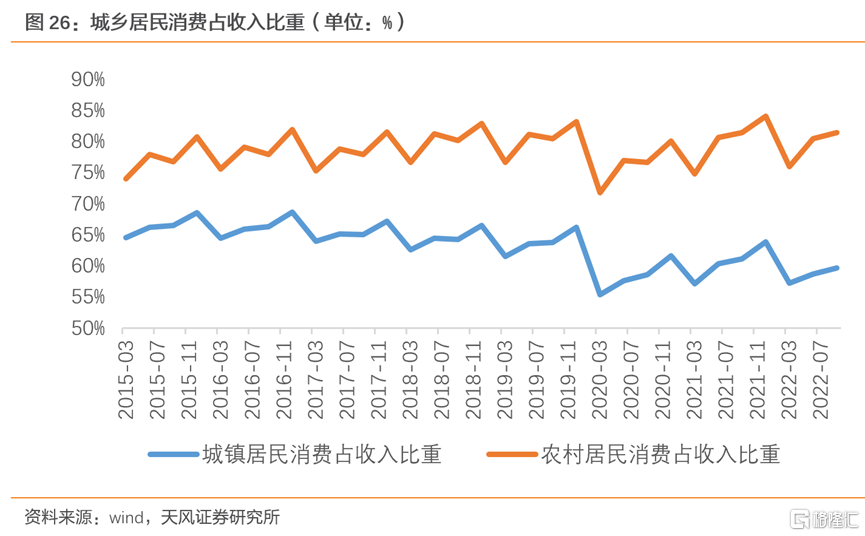

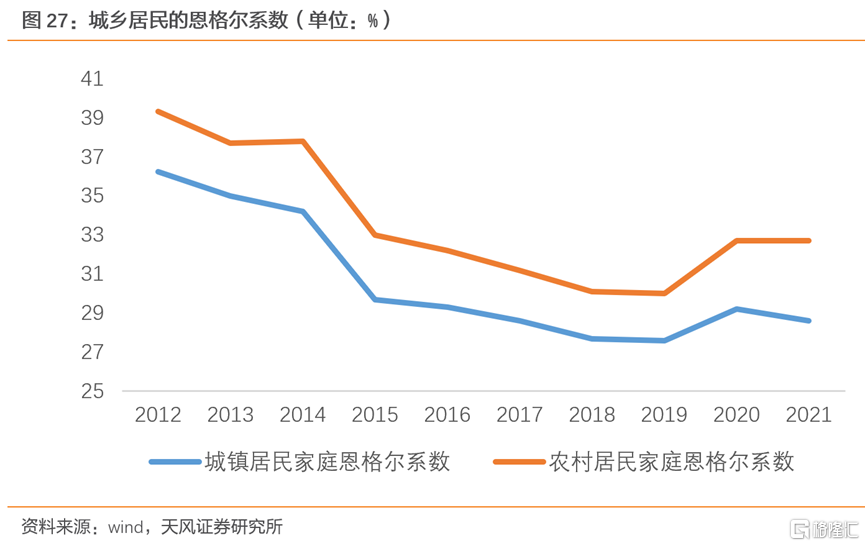

數據顯示,2022年城鎮居民疫情期間儲蓄率明顯高於疫情前,但是農村居民儲蓄率略低於疫情前水平。這與農村居民支出剛性有關,2022年前三季度,城鎮居民人均消費支出佔可支配收入的比重為59.7%,農村為81.5%。2021年城鎮居民的恩格爾係數為28.6%,農村居民為32.7%。在收入下滑時,農村居民消費剛性,只能減少儲蓄。而城鎮居民因可選類消費佔比高,收入下滑時可以降低可選消費支出,儲蓄率不降反升。

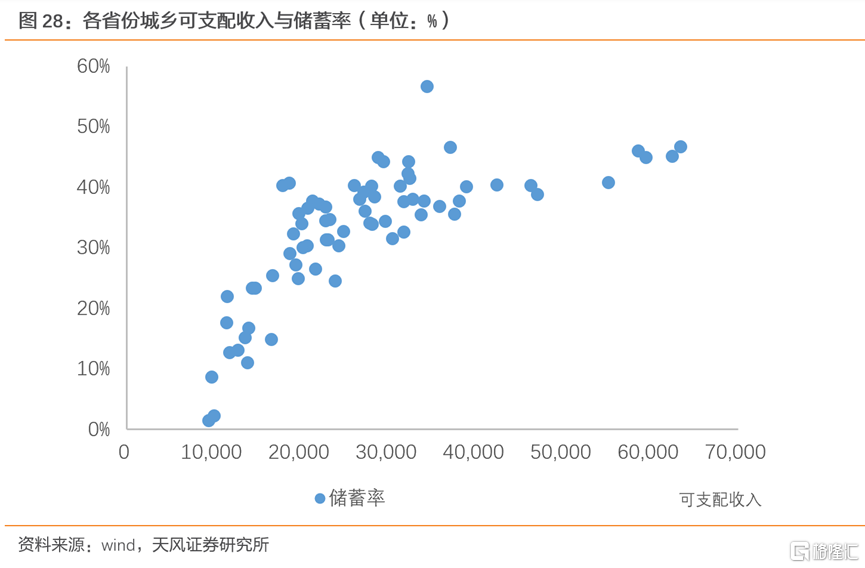

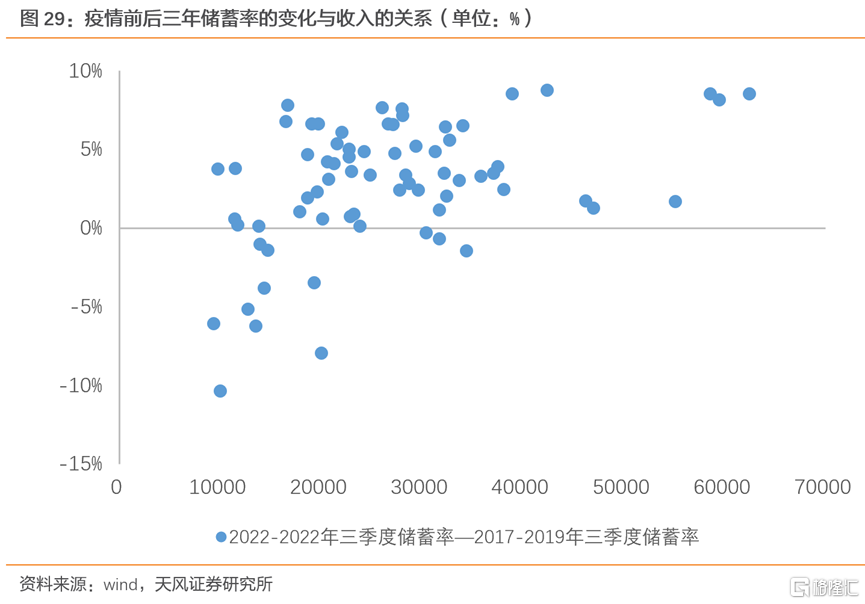

和城鄉差異表現一致,中國高收入羣體的儲蓄率也高於疫情前。數據顯示,疫情前後儲蓄率的變化與居民可支配收入正相關,中國高收入羣體疫情以來的儲蓄率均值高於疫情之前,而中國低收入羣體疫情以來的儲蓄率低於疫情前。

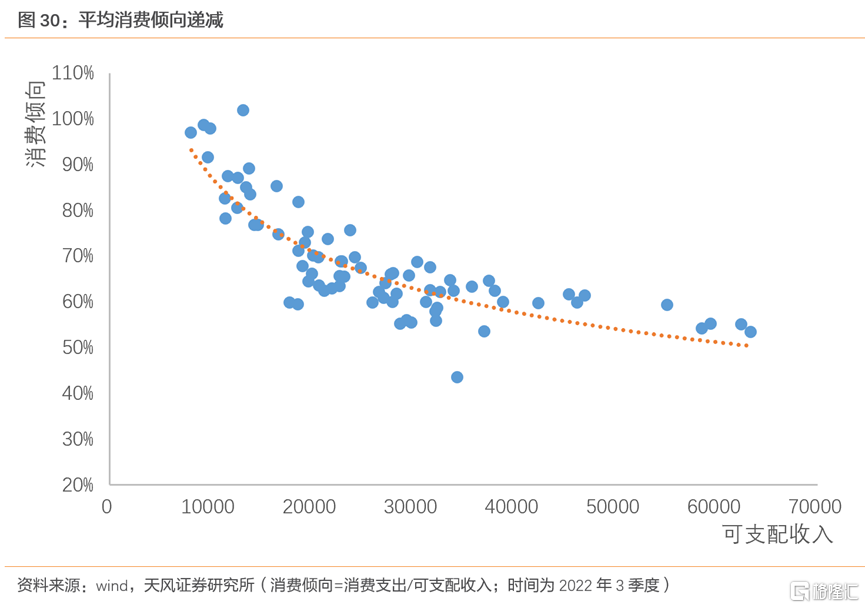

數據還顯示,隨着居民可支配收入水平持續上行,居民平均消費傾向會從接近100%(如2021年甘肅農村居民人均可支配收入1.14萬元,人均消費支出1.12萬元)逐漸下滑至50%左右。對於居民部門而言,高收入羣體的邊際消費傾向低,但持有超額儲蓄規模大,對消費的支持力度弱;低收入羣體的邊際消費傾向高,但持有超額儲蓄規模小,且部分低收入居民的儲蓄率低於疫情前水平。這種結構上的分化會降低超額儲蓄對消費的支持力度。

從預期數據上看,目前居民部門的收入預期依舊偏弱,四季度央行調查問卷數據顯示,2022年4季度居民部門收入感受指數和就業感受指數相比於三季度分別下滑3.2個和2.3個百分點,收入信心指數和就業預期指數分別下滑2.1個和2.3個百分點,僅有44.4%和43%。考慮到明年1季度國內尚處於本輪疫情的尾聲、海外需求下滑拖累出口等,居民收入和信心的修復或需要更長的時間,這也會對超額儲蓄釋放形成制約。

(四)幾個結論

基於以上分析,我們可以得出如下結論:

第一,消費的領先指標從疫情變為收入,收入修復是明年消費修復的前置條件,收入預期和收入來源都會影響消費修復。“勞動所得”(工資性收入、經營性收入)的修復利好必需消費,“無償所得”(轉移性收入、財產性收入)能夠更有效的刺激居民增加可選消費。

如果明年居民收入修復主要靠工資性收入和經營性收入,而消費券只是錦上添花,則必需消費的修復更樂觀,可選消費修復或較緩慢;如果明年財政加大對居民的直接轉移支付,或者資本市場的賺錢效應能帶動居民財產性收入提高,則可選消費將有更好表現。

第二,超額儲蓄能否變為超額消費,與儲蓄的來源有關。中國居民部門的超額儲蓄主要來源於2020年減少消費支出而增加的“預防性儲蓄”和2022年減少投資支出而增加的“定期存款”。未來能轉化為超額消費的主要是“預防性儲蓄”,這部分估算規模在5000-13000億左右,對應社零1.1-2.9個百分點。至於能多大程度轉化為消費,與居民的收入預期和儲蓄的分佈結構有關。

第三,目前國內超額儲蓄或主要集中於高收入羣體,而低收入羣體的收入端明顯承壓且缺乏財政轉移收入來源,2022年儲蓄率不升反降。明年高收入羣體的收入預期改善,儲蓄率回落,高端可選消費如奢侈品消費有望率先改善,但是高收入羣體的邊際消費傾向低,對整體消費反彈的支持力度有限。明年低收入羣體的實際收入修復,儲蓄率可能先回升,初期部分收入可能用於回補近年來低收入羣體的儲蓄下降,這意味着低收入羣體的初期消費力度偏弱,但如果收入能有持續改善,未來必需消費或將得到持續支撐。

風險提示

國內疫情演變超預期,居民消費意願修復速度偏慢,超額儲蓄估算依據往年均值增速具有一定主觀性。

報吿來源:天風證券股份有限公司

報吿發布時間:2022年12月31日

本資料為格隆匯經天風證券股份有限公司授權發佈,未經天風證券股份有限公司事先書面許可,任何人不得以任何方式或方法修改、翻版、分發、轉載、複製、發表、許可或仿製本資料內容。

免責聲明:市場有風險,投資需謹慎。本資料內容和意見僅供參考,不構成對任何人的投資建議(專家、嘉賓或其他天風證券股份有限公司以外的人士的演講、交流或會議紀要等僅代表其本人或其所在機構之觀點),亦不構成任何保證,接收人不應單純依靠本資料的信息而取代自身的獨立判斷,應自主做出投資決策並自行承擔風險。根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》,若您並非專業投資者,為保證服務質量、控制投資風險,請勿訂閲本資料中的信息,本資料難以設置訪問權限,若給您造成不便,還請見諒。在任何情況下,作者及作者所在團隊、天風證券股份有限公司不對任何人因使用本資料中的任何內容所引致的任何損失負任何責任。本資料授權發佈旨在溝通研究信息,交流研究經驗,本平台不是天風證券股份有限公司研究報吿的發佈平台,所發佈觀點不代表天風證券股份有限公司觀點。任何完整的研究觀點應以天風證券股份有限公司正式發佈的報吿為準。本資料內容僅反映作者於發出完整報吿當日或發佈本資料內容當日的判斷,可隨時更改且不予通吿。本資料內容不構成對具體證券在具體價位、具體時點、具體市場表現的判斷或投資建議,不能夠等同於指導具體投資的操作性意見。