摘要:

張珊珊到底是誰,或許並不重要。

她可以叫張三,也可以叫李四。

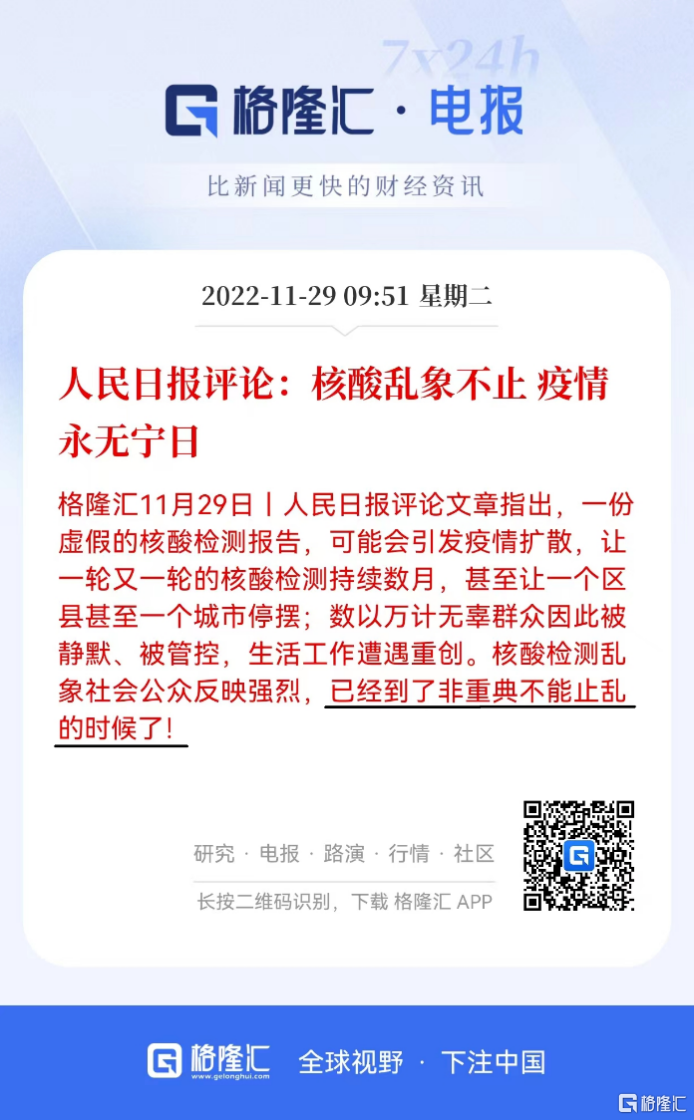

重要的是,如果核酸變成一門生意,疫情將永遠不會結束。

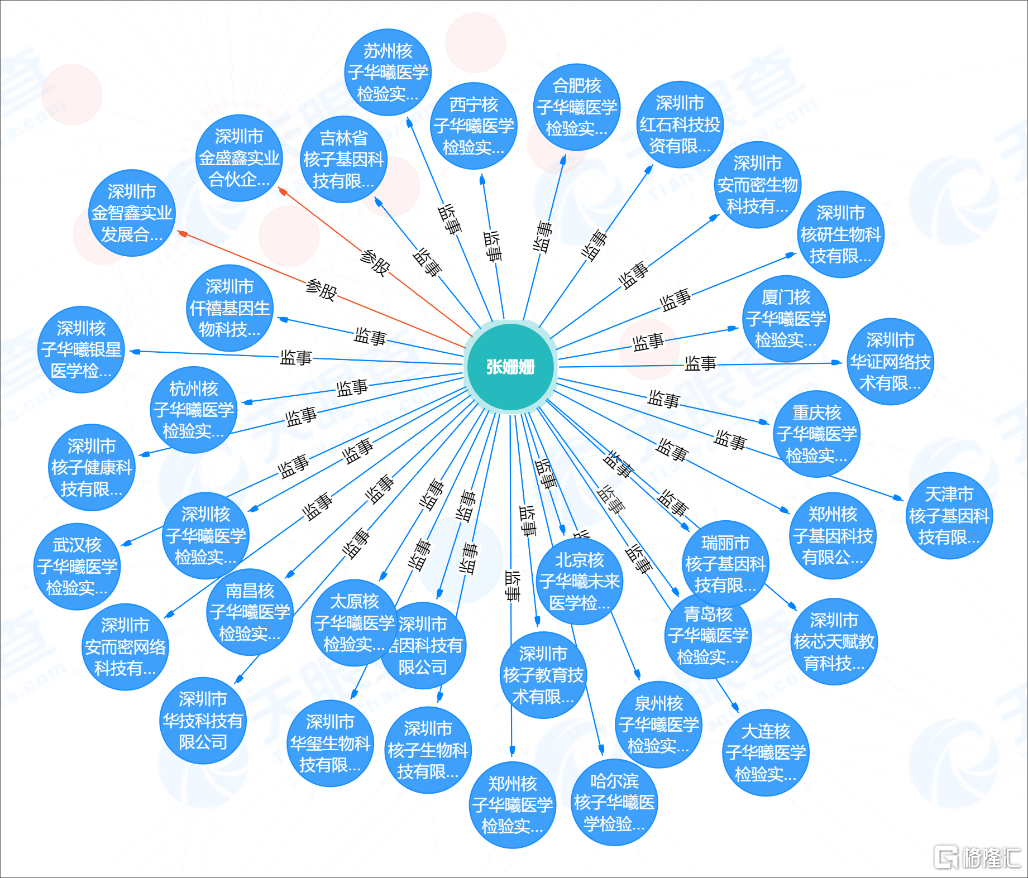

“張姍姍”究竟是誰?

圍繞核酸檢測產業,這個名字,及其背後的核子華曦公司,凝結成一個巨大的問號,伴隨公眾對“利益輸送”的聯想,點燃了整個互聯網。

這個神祕人物,同時在全國35家核酸檢測機構任高管,能力不是一般的“強”。

更詭異的是,報道稱,哪裏有她的公司,哪裏就疫情暴發。

9月,合肥核子華曦成立,10月合肥出現疫情;10月,太原核子華曦成立,11月,太原淪陷;11月12日,西寧核子華曦成立,西寧疫情確診數據迅速增長……

難道此女,就是中國版柯南?

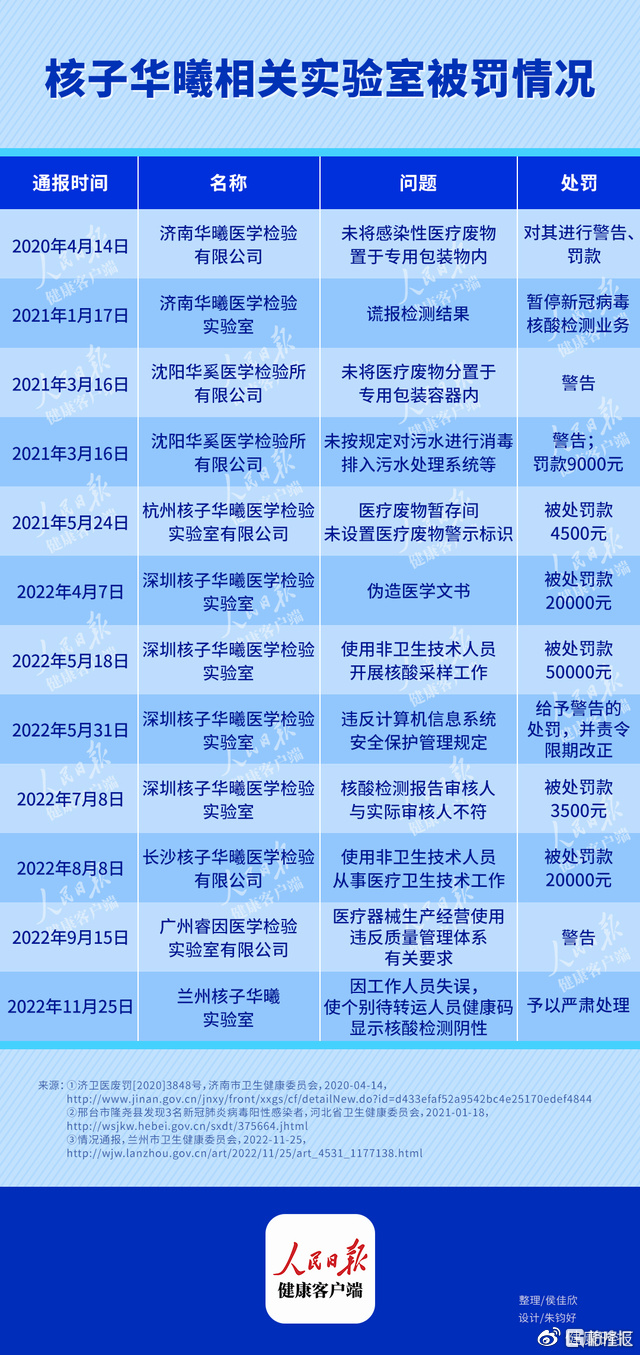

據《健康時報》,2020年至今,核子華曦違規至少10次,情況如下:

三年來,民眾忍受着巨大的生活壓力,國家耗費大量人力物力財力搞防疫,萬眾一心只為疫情早日清零。

結果部分核酸檢測機構,為了自身利益,各種破壞規則、秩序,拿老百姓的健康開玩笑,赤裸裸地發國難財。

以“醫學檢測”為關鍵詞,在“天眼查”上檢索,我們會發現一個事實:1年內成立的相關企業有10476家,成立1~2年的有8900家,2~3年的有5300家。

不難猜測,這三年,究竟有多少人奔着“紅利”,倉促上馬。

01

三年不開張,開張吃三十年

毋庸置疑,核酸檢測是一門大生意。

但新冠疫情出現之前,在號稱千億藍海的體外診斷市場中,無論怎麼看,核酸檢測所在的病原體核酸檢測項目,都不像是有前景的小眾賽道。

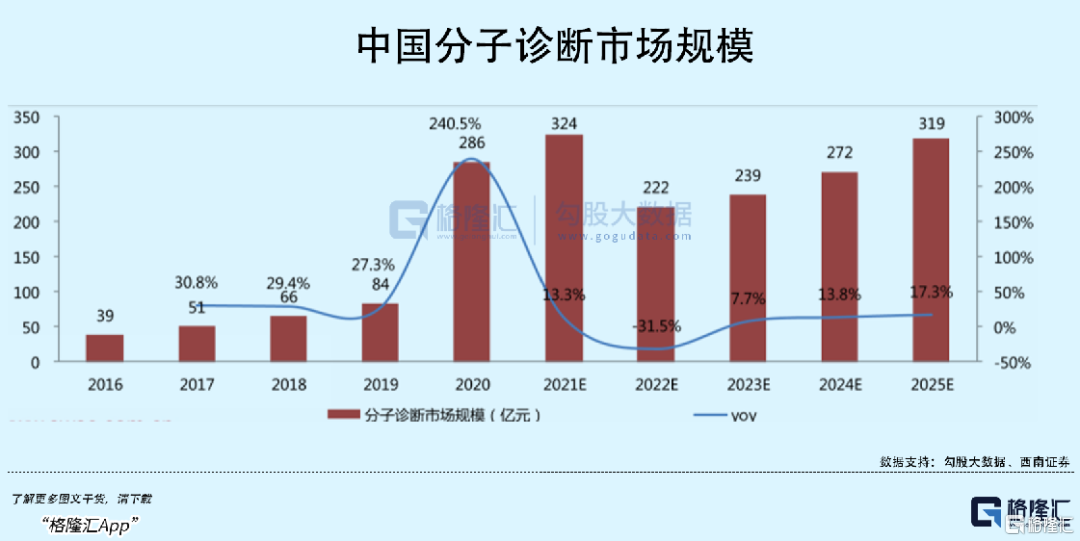

彼時,類似核酸檢測這種利用分子生物學原理,對外來病原體的核酸物質進行檢測的分子診斷技術,並不是主流。在實際應用中,血檢、免疫診斷才是大頭。

所以,在疫情之前,與病原體相關的核酸診斷項目,幾乎沒有形成規模的可能。

2018年,達安基因、艾迪康、金域檢測、迪安診斷四家龍頭,佔據整個市場70%份額,大量小型檢驗機構瀕臨淘汰。

2019年,國內分子診斷市場的整體規模為66億。其中,與病原體相關的核酸診斷市場,包括儀器在內,規模不超過10億。

原因很簡單。

因為把重心都放在搶佔市場上,行業龍頭本身的體量也不大,對技術研發並不重視,上游的儀器和設備都面臨着國產化難題。

不過,這種種瑕疵,在突如其來的新冠檢測洪流中,被稀釋了。

早在疫情爆發初期,華大基因、達安基因、伯傑醫療、傑諾生物、聖湘生物、之江生物,這6家企業就先後獲得了新冠檢測產品上市的資格。

這是屬於它們的高光之年。

其中,聖湘生物於2020年8月28日上市,當年淨利潤為26.17億元,比上一年增長65倍;之江生物於2021年1月18日上市,2020年淨利潤為9.27億元,同比增長1993%。

財報顯示,高通量、全自動化特點的全自動核酸提取儀銷量增長,是業績提升的主要原因。

此外,還有東方生物、明德生物、金域醫學等等,無論是下游的檢測服務商,還是上游的檢測設備和試劑生產商,都迎來了業績爆發,利潤數十倍增長。

換言之,短短兩年,這些企業掙到了過去10年、20年都賺不到的錢。

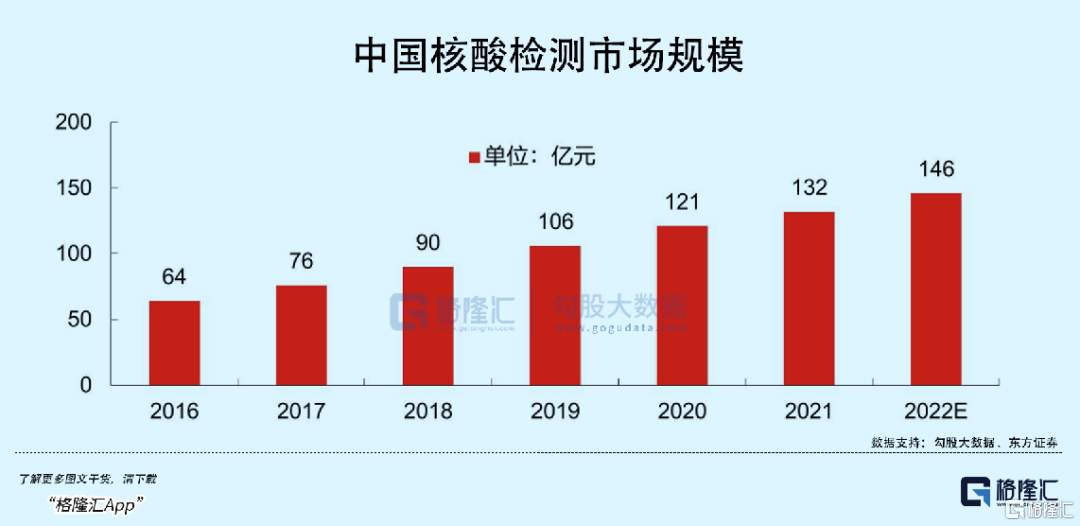

2020年,中國的核酸檢測市場規模已經達到121億元,且最近兩年仍在以18%左右的速度增長,預計今年將達到146億元。

但另一方面,2022年上半年,據聰明投資家統計,國內104家新冠檢測相關上市公司,營收約2500億元,同比大增37%;淨利利潤更是高達648億元,同比暴增76.6%。

單單是淨利潤就數倍於上面説的核檢市場規模,其中有多少是來自純核酸檢測業務,統計不到,但相信一定可觀。

要知道,過去兩年疫情,國家累計花了14.7萬億元衞生費用,幾乎是2016年至2018年三年的總額。

據不完全統計,這兩年國內第三方醫學企業增加了200多家,融資事件更是屢見不鮮。

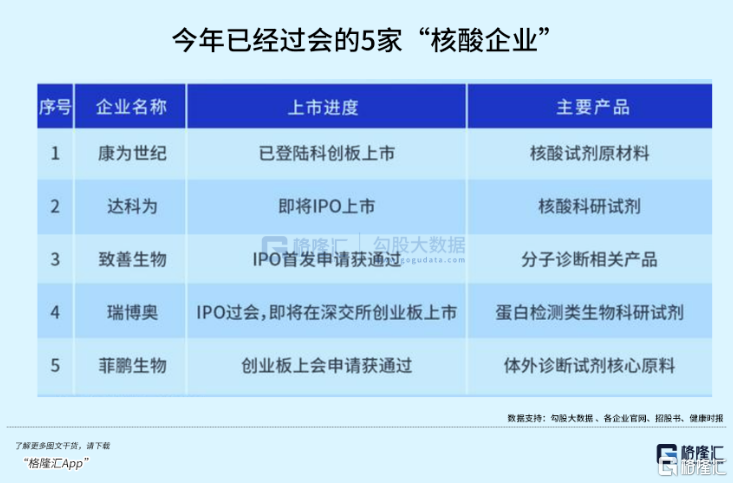

截止今年11月,已有5家核酸企業擬IPO過會。

比如,10月14日一家名叫達科為的公司提交了上市註冊申請,即將IPO上市。

這家公司經營的業務極為單一,只賣核酸採樣管一種產品,上半年賣出去2145.86萬支,單個售價1.95元。

更讓人稱奇的是,公司第一大股東只有27歲,第五大股東出生於2005年,還是個未成年人。

其實,早在4月16日,國家衞生健康委就稱,中國已完成115億人次核酸檢測。算下來,平均每個中國人都做過8次核酸檢測。

而在百億次檢測背後,國內的檢測能力,也從2020年3月的126萬管/天,增至最近的5700萬管/天。

相對應的,早期完成投入的頭部公司,基本進入躺賺模式,機器越轉越快,人員越用越少,邊際成本越來越低。

但事情也出現了一些變化。

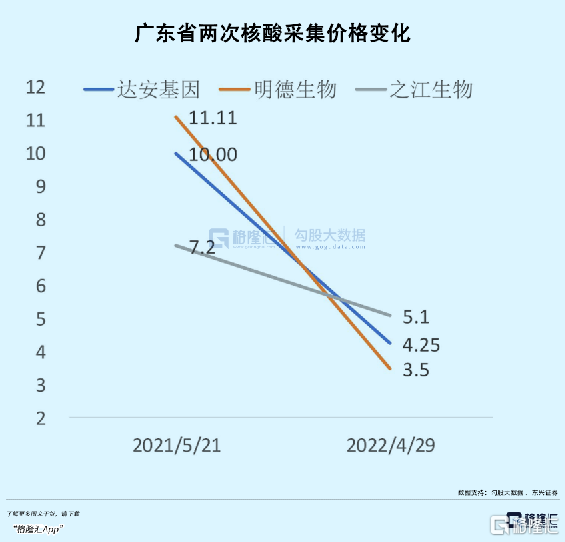

5月25日,國家醫保局發佈《關於進一步降低新冠病毒核酸檢測和抗原檢測價格的通知》:要求各省份要將單人單檢降至不高於每人份16元;多人混檢統一降至不高於每人份5元,多人混檢按照不高於每人份3.5元。

所以從6月起,全國各地密集下調核酸檢測價格。

於是,在一片調價和採集的壓價聲中,整個核酸檢測產業出現了利潤率變薄的現象。

對一些賺紅了眼的商人而言,這是無法忍受的。

02

歇斯底里

客觀地説,核酸檢測為迅速阻斷病毒傳播,有效遏制疫情擴散,儘早實現早發現、早報吿、早隔離、早治療的防控目標,至今仍發揮着功不可沒的重要作用。

這點不可否認。

短短三年,核酸檢測這個小賽道,迅速走完了其他行業需要10年才能完成的週期,先入的、後來的都衝進來掙了一波熱錢。

但是,核酸檢測服務的供應商們,本就屬於醫學檢測產業鏈中門檻最低的下游,想要賺錢,只能依仗“薄利多銷”的模式。

而隨着時間推移,從最開始做一次自費核酸200元的價格,到如今10混1最高收費不超過2.6元/人次,政府集採後核酸採樣價格的大跳水,直接衝擊了整個產業鏈。

面對幾乎探底的定價,這門快起快落的生意,實際上已經成為強弩之末。

同時,在外界看來賺得盆滿缽滿的核酸檢測服務商們,也是騎虎難下。

截至3季度,多家核酸檢測上市公司應收賬款顯著提升。不少企業的賬期拖了半年甚至一年,現金流壓力急劇增加。

所以有些人或許急了,甚至不惜利用各種手段,比如數據造假,迫使民眾多做核酸——只為給“紅利期”續命。

粗略梳理官宣通報,被做實查處的核酸造假案件至少涉及數十起,一些案例,觸目驚心。

甚至,一些公司屢教不改,罰得輕了,他們便換個馬甲,繼續“搞錢”。

而一個造假,帶來的是無數抗疫一線戰士付之東流,也給社會帶來了巨大負擔。

資本的屬性是利潤最大化,商業的本質是價值互換。

這本無可厚非。

但是,資本也好,商業也好,都是建立在社會這個基石之上的。

基石若受到影響,又怎麼會放任無序的資本肆無忌憚?

疫情肆虐,人心尚需安撫;惡意違法,終是天網恢恢。

11月21日,滬深交易所分別表態,“高度關注企業的可持續經營能力”、“對涉核酸檢測企業的上市申請堅持從嚴審核”, 並立即取消了翌聖生物的上市申請。

殺瘋了的核酸檢測,是時候該冷靜一下了。

03

尾聲

此世間有兩種東西最令人珍惜:

一是手機裏稍縱即逝的綠碼,二是來之不易的陰性證明。

最開始是出入火車站、機場,在不同的城市穿梭,然後是乘坐地鐵公交,再後來是進出小區、上下班……

有些事情,做着做着就習慣了,我們習慣了戴口罩、做核酸、出示健康碼,就像空氣、水與陽光一樣自然。

大疫三年,一個又一個“核酸採樣亭”如雨後春筍般冒出,社會被切割成一個個角落,“24小時陰性證明”成為每個人努力維繫正常生活的憑證。

象徵着我們被重塑的生活方式。

而有些人,卻憑此賺得盆滿缽滿,極具諷刺意味。

中國有句老話:如果龍王賣雨傘,這雨停不了。

人類是有強烈慾望的生物,即便最有剋制力的正人君子,在特定場景下也會放縱慾望,失去自制力。

這是人的本性。

譬如《天龍八部》中的虛竹,在童姥種種誘惑威逼下,寧死不從,絕對不肯破戒。但是,只需在黑暗中,將一個赤裸少女放入虛竹懷中時,他一瞬間就失控。

道理就是這樣。

任何人、任何事、任何行業,都需要約束。