作者 | 萬連山

編輯/校對 | 墨眠、顧樹

數據支持 | 勾股大數據

本文共計4267字,預計閲讀時間11分鐘。

中國人對豬肉情有獨鍾。

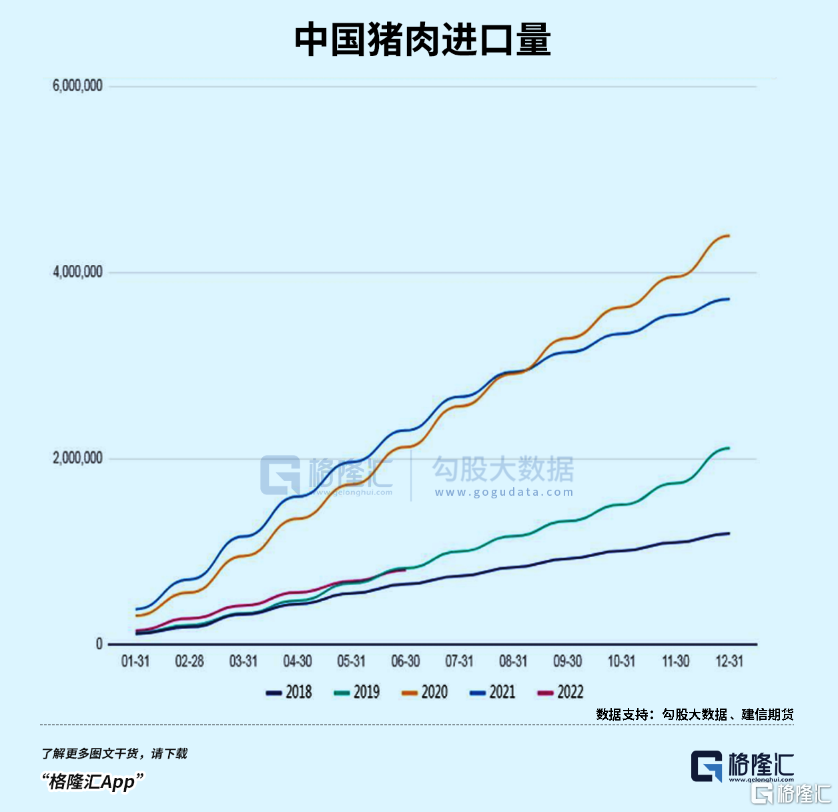

第一是能吃。去年,全國豬肉產量為5296萬噸,佔全球產量近一半,但消費量卻為5662萬噸,還得進口三百多萬噸。

第二是會吃。不論是紅燒肉裏的甜膩少女,還是獅子頭裏無形的細語美人,即便是驚鴻一瞥甘為配角的肉沫肉絲。眾多菜餚中如果少了豬肉,就算手藝再好,美味程度也得從無與倫比變為勉強湊合。

所以,相比於豬價和飼料行情,中國吃貨其實更在意兩件事:1.夠不夠吃;2.好不好吃。

前者簡單,看數據,每年的進口量都比前一年高,肯定是不夠吃的。

後者,有年紀的長者最有發言權:現在的豬肉,既不香又沒嚼頭,除了便宜一無是處。

遠沒有小時候那個味兒。

而不論豬種改良也好,飼養方法改進也好,都無法獨自成為“豬肉不香”的背鍋俠。

究其緣由,此豬早非彼豬。

01

坎坷的餐桌之王

家豬能有今日這般超然的地位,得感謝老祖宗野豬。

東北民間有句老話,“一豬二熊三老虎”,表示獵人最忌憚的三種動物排名。

大約9000年前,野豬呼嘯山林,作為機會主義者,它們瞧上了人類部落的殘羹剩飯,經常踐踏、搶掠莊稼。

好不容易吿別逐水草而居,剛剛過上原始農耕生活的古人,怒而追殺之,是為“逐”。

同時,因為定居使得捕獵範圍變窄,肉食變得缺乏,反覆橫跳的野豬就好像一塊塊烤肉般誘人。享用完豬肉,有膽大的先民還把它們的孩子帶回家拘禁起來馴養,可能想當做“儲糧”。

事到如今,第一個去撿豬崽的古人究竟抱着怎樣的企圖與心情,已不得而知,但他無疑撿到了寶。

野豬幼崽

被馴化後的野豬,好胃口絲毫不減。

在往後的歲月裏,經過生活空間、飲食作息規律限制,再加上一代又一代養殖人的刻意選擇,被馴養的豬在體型結構和生活習性等方便發生巨大變化,主要有這樣幾點:

1.環境穩定,繁殖季節規律性消失,窩產崽數量提高,妊娠期變短;

2.無需覓食,四肢變得細而短,鼻嘴占身軀比例大幅減少;

3.與人類長期相處,性情變得温順,警覺性越來越遲鈍。

年復一年,漸漸成為我們如今熟悉的家豬。生得多、長肉快、好養活,堪稱穩賺買賣。

先秦時期,豬肉佔中原居民肉食比例一度高達90%,是當之無愧的餐桌之王,但好日子沒持續多久。

秦漢之際,戰車落幕,騎兵成為主流,馬的地位大幅提升。同時,牛耕技術成熟,大量農田被開墾出來,既不能耕地也不能打仗的悠閒豬豬,只得承擔起一個髒活:制肥。

農户們普遍把豬圈與廁所連通,把廚餘、穀殼、稻草撒進其中,利用豬的踩踏,把排泄物混合成優質肥料。這是歷史上最科學的廁所,經過中國傳播到世界的各個國家,即便是現代,在一些偏僻山村也能看到。

《三國志·呂布傳》有記載:“布不知反者為誰,直牽婦,科頭袒衣,相將從溷上排壁出。”可見,這種廁所,上至普通貴族,下至平民,十分常見。

在沒有化肥的年代,這正是中國農田保持肥力不竭的重要養分。

家豬的生存環境則一落千丈,從放養變為圈養,豬肉也因此淪為“賤肉”。

尤其在五胡亂華後,遊牧民族入主中原,馴化的牛羊大量傳入,中原人的飲食習慣鉅變,羊肉成為主流,豬豬的最後一點尊嚴也被剝奪。

農學鉅著《齊民要術》曾有記載,彼時的畜牧業,羊與馬各佔25%、45%,養豬連4%都不到。

直到宋時,吃貨蘇軾被貶黃州,豬肉才開始“產業革命”。

“早晨起來打兩碗,飽得自家君莫管”。

選取半肥半瘦的豬肉切成方塊,小火慢煨,煨得紅紅酥酥,湯質稠濃,味道醇厚。酥爛紅亮,香糯而不膩口。

一個吃貨吃飽了,一羣吃貨聞風而至,東坡肉聞名天下後,豬肉的吸引力大幅上升,重新出現在國人的餐桌上,不過仍未普及。

明清時期,中國人口破億,接連創新高,“別無餘地可滋生”。需要牧場的牛、羊養殖,在長江、黃河流域漸不合時宜,圈養的家豬優勢凸顯。

尤其在清代,女真人喜食豬肉,連帶全國食豬之風越來越普遍。豬肉也一舉擊敗羊肉,佔國人肉食比例達到50%以上,重奪餐桌之王的稱號。

有清一代,幾乎家家户户養豬,對家豬的品種改良開始初步探索,出現了多種優質肉豬,飼料選配也更加科學,民間逐漸出現“殺年豬”的年俗。

古代養豬是達到最高峯:“豬,天下畜之”。

02

驟亡

新中國成立後,華夏人口進入高速增長期。大量農田急需施肥,數億人民嗷嗷待哺。

豬作為國民主要肉食和肥料製造機,被前所未有地重視起來。

1955年,偉大領袖在《這裏養了一大批毛豬》中寫道,“養豬是關係肥料、肉食和出口換外匯的大問題,一切合作社都要將養豬一事放在自己的計劃內”。

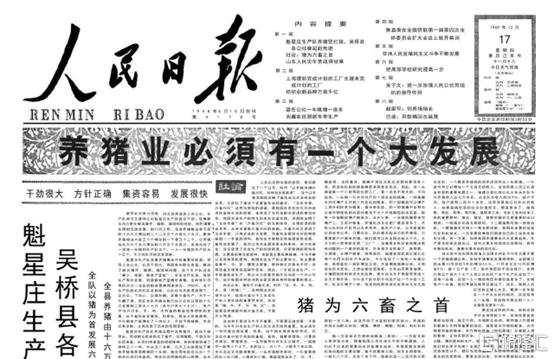

1959年12月,《人民日報》更在頭版頭條發表社論《豬為六畜之首》,全國人民的養豬熱情被迅速調動起來,一度還出現了千斤肥豬的浮誇風。

然而,中國土豬有些天生的BUG:吃得多,長肉卻不太容易,而且肥肉多、瘦肉少。

於是,轟轟烈烈的生豬“雜交改良”運動再一次興起,各地方豬的血緣系譜變得種類繁多,不過基本仍保留了本土豬肉質的特色。

那年頭,豬在中國還算不上一種商品,對農户而言,養豬更多是對過年的盼頭,也是一種對生活的獎勵

80年代後,難以預料的變化出現了。

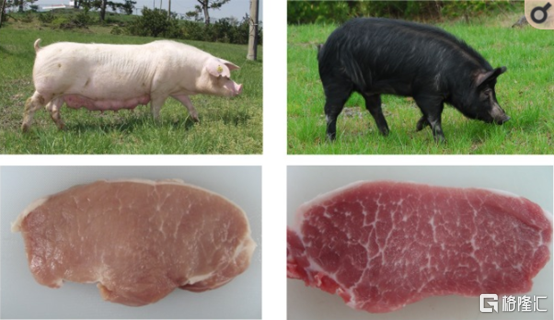

國民收入急速增長,緩慢的品種改良跟不上中國人對肉的渴望,市場留給養殖户的盈利週期不足,慢悠悠地養“香”豬無法滿足市場需求,只得引進“不香”的西洋商品豬,它們瘦肉多、長得快、吃得少,迅速俘獲養殖户的心。

1994年以前,土豬還佔中國豬肉市場90%市場份額,但到2007年,這個數字就驟降至2%以下。除了少數執着“原滋原味”的吃貨,白豬肉成了絕大多數人的選擇。

洋豬的大量進入,除了改變食肉結構,還重塑了中國人對於豬的審美。

1962年,《孫悟空三打白骨精》中,二師兄還是一頭太湖黑豬,很接地氣。到86版《西遊記》,他卻成了個白白胖胖的夯貨。

尤其2010年的一場豬瘟,導致國內生豬存欄量急劇下降,肉價倍增至高點,便宜的西養豬再一次嗅到中國市場的縫隙,紛紛組團來華開展“豬肉貿易”。

同時,商務部要求五年內淘汰50%落後生豬屠宰產能,金鑼、雨潤、雙匯等大型加工廠,行業高度集中,小散利潤變低,願意養土豬的就更少了。

隨着式微的土豬迅速減少,部分品種甚至已經找不到能配種的公豬。在中華大地生活了9000多年,只用了二十幾年就面目全非。

老一輩人,有多久沒吃過正宗的回鍋肉、東坡肉了?

據官方統計,最適合做回鍋肉的成華豬僅剩100頭,最適合做東坡肉的金華豬,則早就是瀕危動物。

中國特有的88種土豬,只有13種屬於正常狀態,有8種已經滅絕,25種瀕臨滅絕。

一不小心,往日的美味佳餚,轉眼就成了奢侈品。

03

再相逢

中國人對肉的感觀,大概分四個階段。

在一窮二白的時候,吃肉是為了補充脂肪,有得吃就不錯了;生活品質稍有改善,吃肉是對對蛋白質的追求,咱要吃瘦肉,油膩又貴的土豬走開;等好日子過慣了,對味蕾的滿足成為優先項,既有嚼頭又香的土豬肉,再次成為優先項。

比如日本和牛,肉香撲鼻、汁水飽滿、口感細膩,即便2000塊一斤的天價,也擋不住食客們的熱情。

中國作為吃豬大國,老百姓頓頓離不開蒜苗回鍋肉、紅燒排骨、魚香肉絲、肉末茄子,又怎麼可以沒有高端豬肉?

在中產崛起、消費升級的當下,“品質肉”的發展潛力巨大。據申萬宏源測算,國內高端豬肉市場空間已高達1500億元,願意花更高價錢買好肉的人越來越多。

最讓人難忘的例子,當屬2016年網易第一頭黑豬“味央豬”面世,被拍出10萬元天價。次日,吳國平花16萬買下第二頭。第三頭黑豬,則被網友以27萬元敲定。

可見,中國人對吃這方面,是毫不吝嗇的。只要夠味,再貴也有市場。

當然,“未央豬”這種天價豬,畢竟不是人人都能吃得起。想走商業化路子,得往“中端”靠。

未央豬,來源:網易官網

在瘦肉精事件鬧得兇那幾年,除了廣為人知的壹號土豬,柳州土炮土豬、湛江土豬、山黑牌有機豬、黑加寶黑土豬、穗香豬、安康走地豬、東昇牌土豬等一眾品牌相繼走紅,搶佔各大商超冰櫃。

諸如“出欄時間超過13個月”、“山上放養”、“喂雜糧不喂飼料”、“肉質鮮美”等廣吿詞,成為土豬肉的代表名詞。

不論在養殖模式、餵養方式、還是品種上,處處與洋豬針鋒相對,價格比普通豬肉貴30%-100%不等。

更關鍵的是,消費者還很吃這一套。各種土豬肉鋪門口,每天都不缺人排隊購肉者,幾乎已是常態。

説完趨勢,再來看利益。

去年,豬瘟肆虐,生豬價格大幅下跌,眾多豬企陷入泥沼期,股價腰斬者比比皆是。

而在此期間,黑豬肉的價格卻很堅挺,基本都在40元/斤以上。即便在平穩的豬價走勢和生豬市場中,利潤空間比普通豬肉的價格高出很多。

簡單而言,土豬在一定程度上可以逃離現有豬肉市場的虧損週期。

之所以會這樣,主要因為這些進口的三元雜交豬抗病能力很差。很多人都沒注意,雖然全球近一半的豬肉產能在中國,但我國的養殖技術並不算髮達。尤其是種豬這一核心環節,嚴重依賴進口。

其中,最主要的為丹麥長白豬、美國杜洛克、法國大白豬,簡稱“杜長大”,幾乎壟斷了中國種豬市場。

更無奈的是,為了持續壟斷中國種豬產業,外資一向奉行技術封鎖,出口給中國的種豬大多是二流品種。

這種豬,往往在第四代就會出現各種疾病,豬企們只得再度進口新一批種豬,陷入引進→退化→再引進→再退化的惡性循環。

為了擺脱對外來豬種的依賴,必須重新重視中華土豬的價值。

早從1996年起,國家針對土豬出台了諸多保護政策,共建設37個地方保護區、3個基因庫、79個土豬保守場。

當然,光保護起來肯定不夠,只有將土豬商業化,才能贏得這場保衞戰。

2018年,成都市場成功培育出8個月就能出欄的改良版成華豬,並保留了肉質纖維多的特點,即傳説中的雪花肉,征服了無數挑剔的味蕾。

在一二線城市,土豬佔整個豬肉市場的比例,很快從最低谷的1%反彈至10%。

成華豬肉脂肪含量更高、肉質更鮮紅

當然,最要緊的,是得培育出自己的種豬。目前,國內已有多家企業取得成效。天邦股份,培育出了全球最優質的皮特蘭豬,牧原股份也已在一定程度上實現了種豬獨立。

其實,根據最新研究結果,現代家豬的遺傳基因,70%本就來自中國豬。從古至今,養豬都是我國最主要的養殖產業之一。幾千年下來,自然繁育出數不勝數的品種。

過去,老百姓把豬苗買回家,到來年春節啖其血、取其肉、留其骨,老幼男女分而食之,謂之“年豬”。所以,在我們的傳統裏,不經歷四季的豬不能稱為年豬,也就不登大雅之堂。

我們一直強調民族復興、文化自信,而第一步,必然得先從飲食文化自信開始。

如今既然回過神來,自然不會再授人以柄。

04

尾聲

從餐桌之王到瀕危動物,再到如今廣受追捧成為高端肉食,我們不僅看到土豬身家的變化,更見證了中國養豬產業從盲目迴歸理性的轉折,甚至也能側面印證國人在市場經濟中心態健康的變化歷程。

無論怎樣,土豬重新得到市場認可,有了新的市場需求。

唯一值得擔心的,是某些急於求成的企業,會不會如從前那般搞出個“肥肉精”,以次充好糊弄市場。

但願不會。

健康養殖、健康的市場心態,才是未來正確的路。無論洋豬、土豬,各有所需,養豬業久在樊籠裏,終歸要復得返自然。

至於土豬到底土不土,這個見仁見智。

全文完,感謝閲讀。

參考資料

REFERENCE MATERIAL

[1] 讓土豬“飛上天”——“西部土豬王”林其鑫的奮鬥人生,龍宣辰,當代黨員2022(04)

[2] “土豬”的逆襲,劉棟,豬業觀察2015(02)

[3] 廣東“土豬”6店同開 “搶灘”大連市場,中國豬業2017(09)

[4] 八成生豬是“洋種”,廣東如何破局?,王彪,南方日報2021(09)

[5] 壹號土豬:北大豬肉大王的生意經,朱沆,清華管理評論2020(04)

[6] “快樂土豬”俏銷的啟示,趙松娥,農家致富2009(02)

[7] 豬價下跌,土豬緣何堅挺,張文卉,農家之友2018(07)

[8] 土豬這塊“肉”,侯國飛,今日養豬業2015(04)

[9] 論土豬的規模養殖發展可行性,閆桂芹,畜牧獸醫科技信息2017(03)

[10] 土豬為何能做出高附加值,王鐵軍,農經2015(09)