本文來自格隆匯專欄:半導體行業觀察 作者: techspot

蘋果新的 Apple M2 芯片被吹捧為比其競爭對手更快的 SoC,但 Apple(與大多數科技公司一樣)在內部基準測試方面並不完全可靠,所以我們必須自己看看。就像我們之前對M1 Pro的評測一樣,我們對 Apple M2 在一系列跨平台應用程序中的表現感興趣,因此我們可以將其與 Windows 世界中最好的產品進行比較——這意味着配備 AMD Ryzen 7 6800U和Intel Core i7-1260P的機器。

Apple的新M2 SoC已首先集成到更新的MacBook Pro 13 中。由於這不是筆記本電腦評測,我們不打算評估 MacBook Pro 13 作為筆記本電腦的憑據——我們已經看到 Apple 如何應對一些批評其過時的設計,但我們對此評論並不擔心。

與所有 Apple Silicon 產品一樣,M2 使用 Arm 架構,而不是我們看到為絕大多數 Windows 系統部署的 x86。CPU 部分包括 8 個核心,分為 4+4 佈局:四個高性能 Avalanche 核心和四個高效Blizzard核心。

這是與 M1 相同的 4+4 配置,但更新了內核,這與使用更多性能內核但更少高效內核的 M1 Pro 和 M1 Max 形成鮮明對比。這是因為這些芯片專為高性能生產力系統而設計,而 M2 則專為超便攜機器而設計。性能內核的時鐘頻率高達 3.5 GHz,略高於其前一代。

集成 GPU 有兩種配置:一種具有 8 個 GPU“內核”,另一種具有 10 個 GPU 內核。我們正在測試 10 核變體。在內存子系統上,它是 128 位總線上的 LPDDR5-6400,提供剛剛超過 100 GB/s 的帶寬;對比使用 LPDDR4X 的 M1來説,這是一個升級,但沒有 M1 Pro 及更高版本芯片那麼多的 LPDDR5 帶寬。M2 還配備了 Apple 強大的媒體引擎和神經引擎。

正如我們喜歡提到的,當我們看到其他科技產品發生這種情況時,我們發現 Apple 為兩個明顯不同的 CPU 使用相同的 M2 名稱有點愚蠢,這些 CPU 的 GPU 配置各不相同。雖然 Apple 沒有隱藏這些規格,但我們認為如果每個芯片的命名不同,對消費者來説會更容易。

為了進行測試,我們購買了配備完整 M2 配置的 13 英寸 MacBook Pro。我們還選擇了 16GB 內存來匹配我們測試過的其他系統,並選擇了 512GB SSD,因為只有 256GB SSD 的基本配置在 2022 年顯得有點荒謬。

必須吐槽以下,像大多數 Apple 產品一樣,蘋果在MacBook上升級到更高的內存和存儲配置的費用支出令人作嘔,而且沒有用户可升級性可言。

今天,我們將 M2 與我們現有的 AMD 和 Intel CPU 數據進行比較,這些數據都已根據這些芯片的默認 TDP 進行了標準化處理。測試中當然存在一些挑戰,即並非我們基準測試的所有應用程序都可以在 macOS 上使用。我們只包含 macOS 版本的跨平台基準測試,無論是原生 Arm 版本還是通過 Rosetta 2 在 Apple Silicon 上模擬的 x86 版本。

在這次測試中,我們的大多數測試應用程序都有原生 Apple Silicon 版本。但這立即引入了一個變量,即 Windows 和 macOS 版本的應用程序的工作方式會略有不同,但鑑於這種情況,它是可用的最佳替代方案。

功率與性能

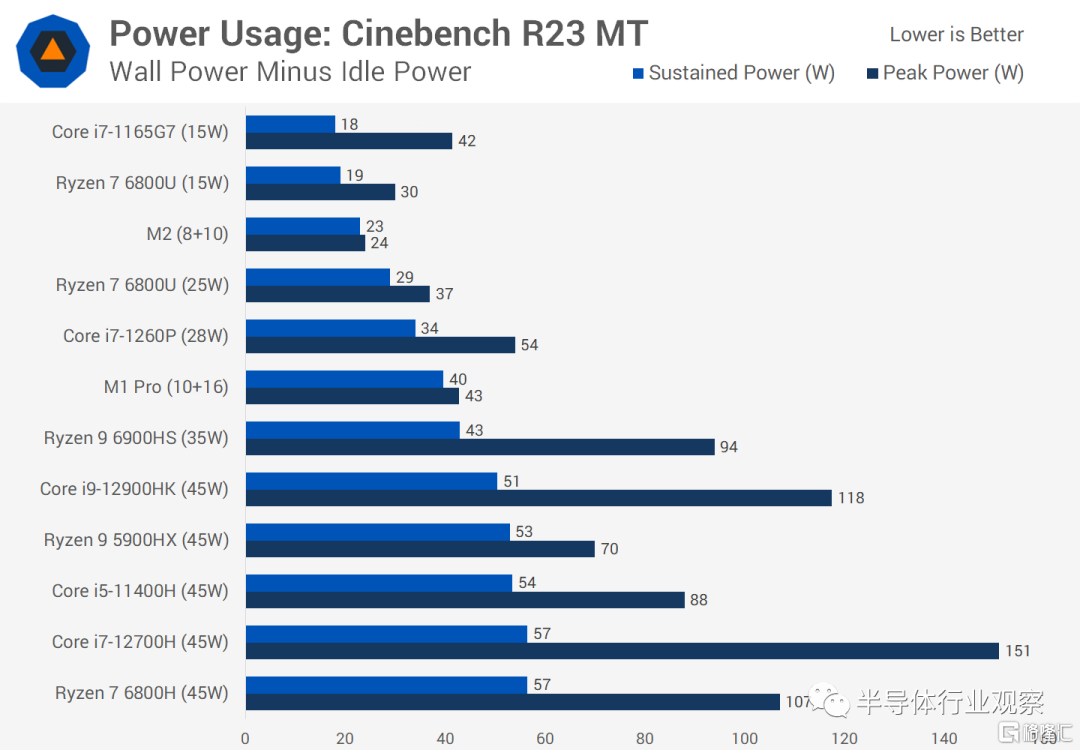

我們將首先從功率數字開始,因為這將為我們即將提出的性能基準設定期望。

在Cinebench R23多線程中,減去系統的空閒功耗後,我們記錄了 23 瓦的牆上功耗(we recorded 23 watts of power draw from the wall after subtracting the idle power usage of the system)。而我們測試過的 Ryzen 7 6800U 的兩種配置之間的一般 CPU 封裝功率為 15W 和 25W。這給我們的啟示是,在 CPU 使用率很高的情況下,M2 最相當於 20W 的配置,這是 13 英寸超便攜筆記本的典型數字。

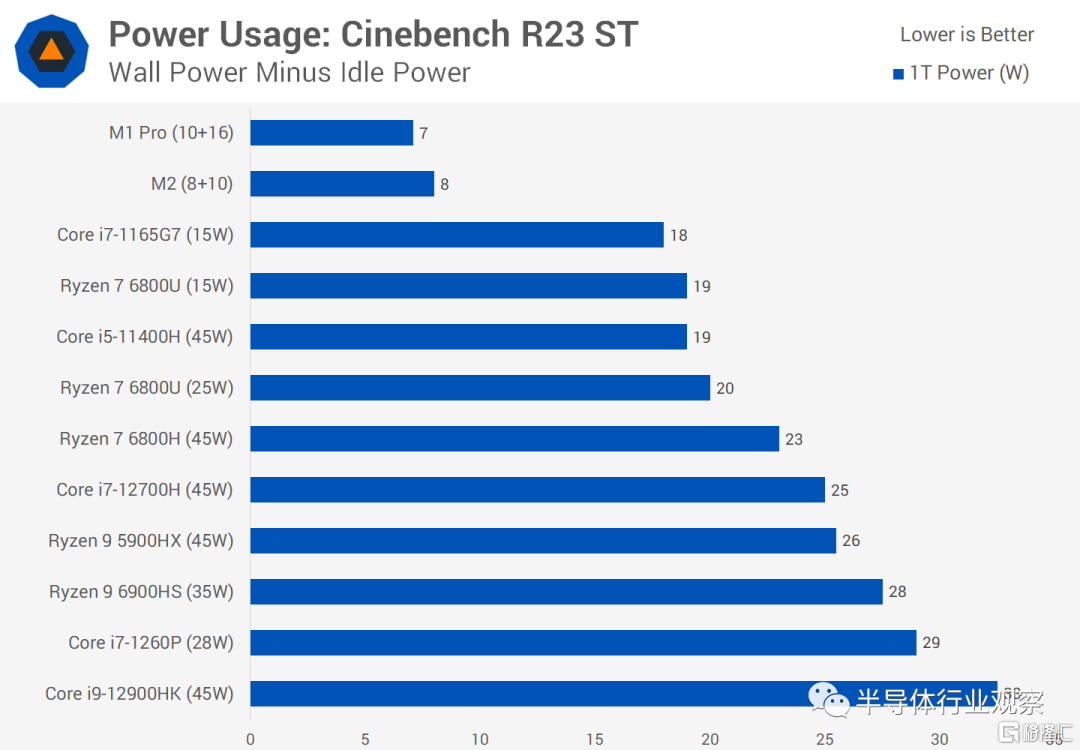

M2 非常令人印象深刻,因為它在單線程應用程序中使用的電量很少,就像M1 Pro一樣。雖然由於頻率小幅增加,M2 比以前更耗電,但它的功耗仍遠低於次佳配置。

與其他芯片對比,我們看到的M2的系統功率不到 6800U 的一半,與Core i7-1260P的差距更大。該 Arm 芯片的時鐘頻率僅高達 3.5 GHz,而 AMD 和 Intel 芯片的時鐘頻率為 4.7 GHz,這對效率有很大影響,因為大多數工藝節點針對 3 GHz 中頻率進行了優化,而不是 4.5 GHz 以上的頻率。

在玩《古墓麗影》的遊戲並同時使用 CPU 和 GPU 時,M2 消耗的電量比我們僅僅大量使用 CPU 時要多一些。

M2 現在非常接近以最高 25W 功率配置運行的 Ryzen 7 6800U,儘管 M2 在 28W 時使用的功率仍然低於英特爾的 Core i7-1260P,而且這種功率水平通常沒有問題。現代筆記本電腦設計能夠在 20W 中檔運行,而 MacBook Pro 13 的冷卻性能足夠好,風扇很少需要啟動——儘管有時我們確實注意到風扇以高轉速運行,但這通常是在最繁重的工作負載期間.

性能基準

讓我們開始使用 Cinebench R23 多線程進行性能測試。在這個工作負載中,M2 的表現很合理,與 Core i7-1260P 相匹配,但運行在低得多的功率水平上。與 AMD 處理器相比,M2 在性能和效率上都與當前的部件相似。功耗水平介於鋭龍7 6800U的15W和25W配置之間,最終性能也是如此。我們看到的是,Apple 可以跟上當今最好的移動處理器,但並沒有超過它們。

在單線程測試中,M2非常稱職。1580分的成績超過了M1 Pro,也比Ryzen 7 6800U高出9%,性能更接近Ryzen 9 6900HS。然而,儘管升級了核心架構,但 M2 仍然被英特爾的 Alder Lake 產品線擊敗,包括在此工作負載中快 8% 的 Core i7-1260P。

英特爾能夠實現這一點的方法是使用更高的時鐘速度,這會增加功耗。提醒一下,我們剛剛看到 1260P 的單線程功耗比 M2 高出 3 倍以上,而 AMD 也好不到哪裏去,使用了兩倍以上的功耗來降低性能。

M2 在Handbrake中不擅長基於 CPU 的視頻編碼。這是一項繁重的多線程任務,它在 x86 處理器上使用 AVX 指令,這似乎使它們比 Apple 的 Arm 更具優勢。15W 配置的 Ryzen 7 6800U 儘管功耗更低,但速度提高了 17%,其他幾個部件也更出色,包括英特爾的 1260P。

提醒一下,這個基準測試特別不使用硬件加速編碼,這不是這個測試的重點,因為我們不會測試 CPU 性能,並且由於每個硬件編碼器的質量差異,每個產品的最終輸出會有所不同。

一些評論 M1 Pro 評論的人似乎對此感到有些困惑,但如果你想要一個公平的比較,基本上正確地測試硬件編碼是非常困難的,因為最快的編碼設置通常在輸出質量上存在很大差異。無論如何,如果您想執行硬件加速轉碼,您不應該使用 Handbrake,我們推薦DaVinci Resolve,在我們的測試中它始終更快。使用DaVinci,我們可以説的最好的就是每個 CPU 之間的硬件編碼性能相似,但取決於您選擇的質量設置。

在Blender中,我們已經轉向使用version 3、最新版本以及與之配套的新開放數據基準。這意味着到目前為止我們只測試了一小部分處理器樣本,但我們仍然可以從基準測試的 CPU 編碼變體中學到一些東西。

M2 顯示的結果與我們在 Cinebench 中看到的結果相似,且兩者現在都是原生 Apple Silicon 應用程序。相比25W 版本的 6800U ,M2 更接近其15W 版本,但仍優於 1260P。

GPU 編碼是另一回事。在這個生產力測試中,M2 比 6800U 快了不少,領先 41%。AMD 的顯卡在許多基於生產力的工作中一直很弱,但無論是原始性能還是優化,M2 在超便攜類中都有很大的優勢。

在Matlab中,使用內置基準測試,M2 的性能與 M1 Pro 相似。這是最後剩下的沒有原生 Apple Silicon 版本的應用程序之一,因此需要仿真並且會損害性能。Core i7-1260P 的速度提高了 12%,這對於仿真來説一點也不可怕,但我們認為如果這個應用程序是原生的,它可能會更好。

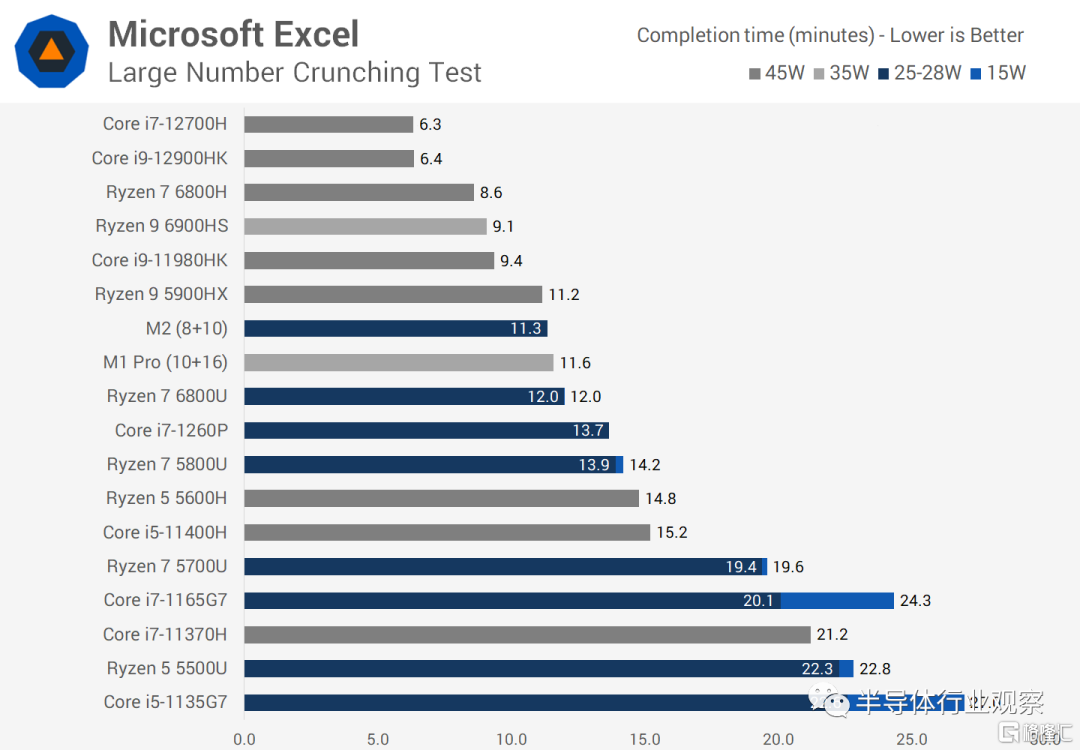

在我們的 Microsoft Excel 基準測試中,M2 速度很快,在對 CPU 緩存容量和性能的良好測試中略優於 M1 Pro。M2 比鋭龍 7 6800U 快 6%,比酷睿 i7-1260P 快 21%,這在我們測試過的超便攜級處理器中處於領先地位。

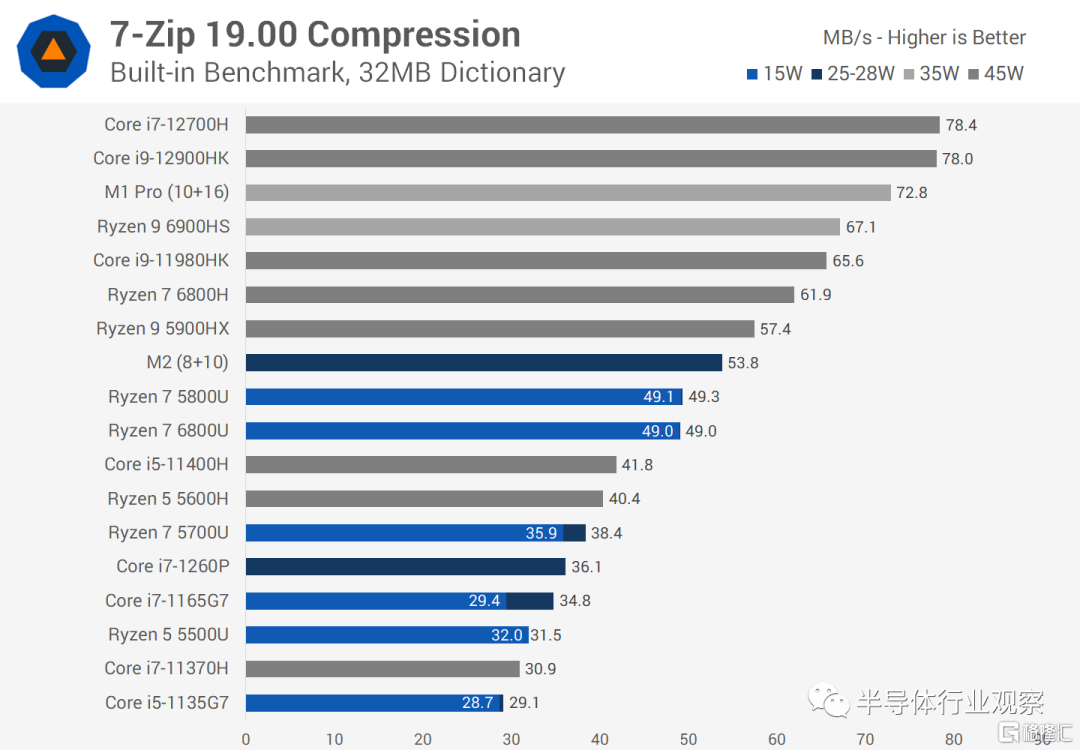

7-Zip壓縮顯示了 M2 的另一個強勁結果。雖然它的 8 個性能核心並不接近 M1 Pro,但 M2 仍然能夠以 10% 的優勢擊敗 Ryzen 7 5800U 和 6800U。酷睿 i7-1260P 則遠遠落後。

然而,對於解壓來説,故事是顛倒的,這是這代M2最不令人印象深刻的部分。6800U 在這種工作負載中是真正的野獸,在其 25W 配置中提供了 53% 的性能。1260P 的速度也提高了 19%,儘管考慮到 1260P 比 M2 使用更多的功率,這看起來不那麼令人印象深刻。AMD CPU 也可以,但至少你在那裏的性能有了很大的提高。

自從我們上次測試 Acrobat PDF 導出以來,Adobe 已經更新了該應用程序,支持原生 Apple Silicon,並在所有平台上改進了性能。這使得相同的 PDF 到 PNG 的導出現在運行得更快,這需要重新測試。在這種工作負載中,M2 在仍然是輕線程任務中非常接近其他競爭 CPU。然而,1260P 快 7% 並處於領先地位,而 6800U 快 4%。不是像我説的那樣驚天動地的邊緣,在這些部分之間很接近。

在 FL Studio 中,它在 M2 和其他移動處理器之間相對接近,儘管 M2 是我們測試過的最新一代 CPU 中最慢的部分。當配置為 25W 時,Ryzen 7 6800U 在此工作負載中快 16%,在 15W 時快 12%,而 1260P 則領先 6%。

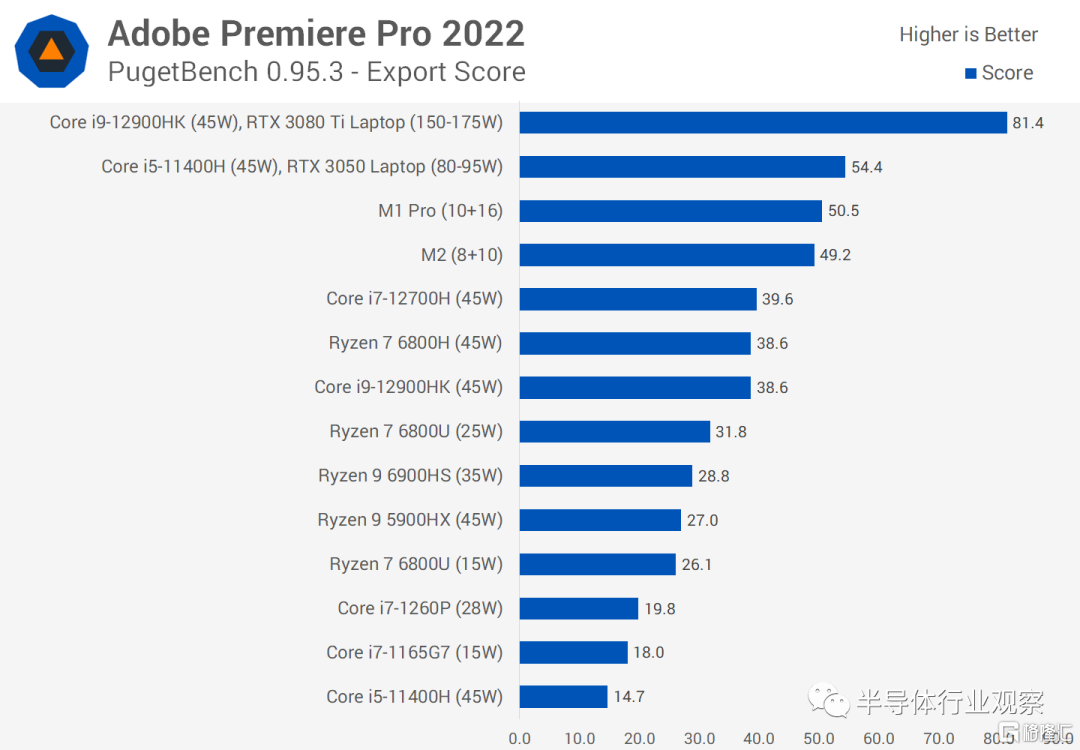

在集成圖形解決方案中,M2 是 Adobe Premiere 的野獸,而這正是 Apple 使用的加速器顯示其實力的地方。在總體得分上,M2 擊敗了鋭龍 7 6800U 和酷睿 i7-1260P 等低功耗機型,甚至超過了酷睿 i9-12900HK 等 45W CPU。

這很大程度上歸功於極強的現場播放性能,這要歸功於 ProRes 等流行編輯編解碼器的硬件加速。但即使是輸出,M2 也是一個絕佳的選擇,它以 20-25W 的功率提供集成 GPU 45W 解決方案的性能。首映性能——以及其他視頻編輯應用程序——這是 Apple Silicon 設備的一大賣點。

從圖表中可以看出, M2 在千兆像素 AI圖像升級方面也表現出色,但不如 M1 Pro 或使用獨立 Nvidia 顯卡的筆記本電腦。就集成 GPU 解決方案而言,M2 以微弱優勢超過 1260P,兩個 CPU 都包括硬件加速 AI 處理。25W 的 6800U(不包括 AI 加速)以 8% 的速度落後,這並不是一個糟糕的結果,因為 GPU 仍然是一個很好的後備。

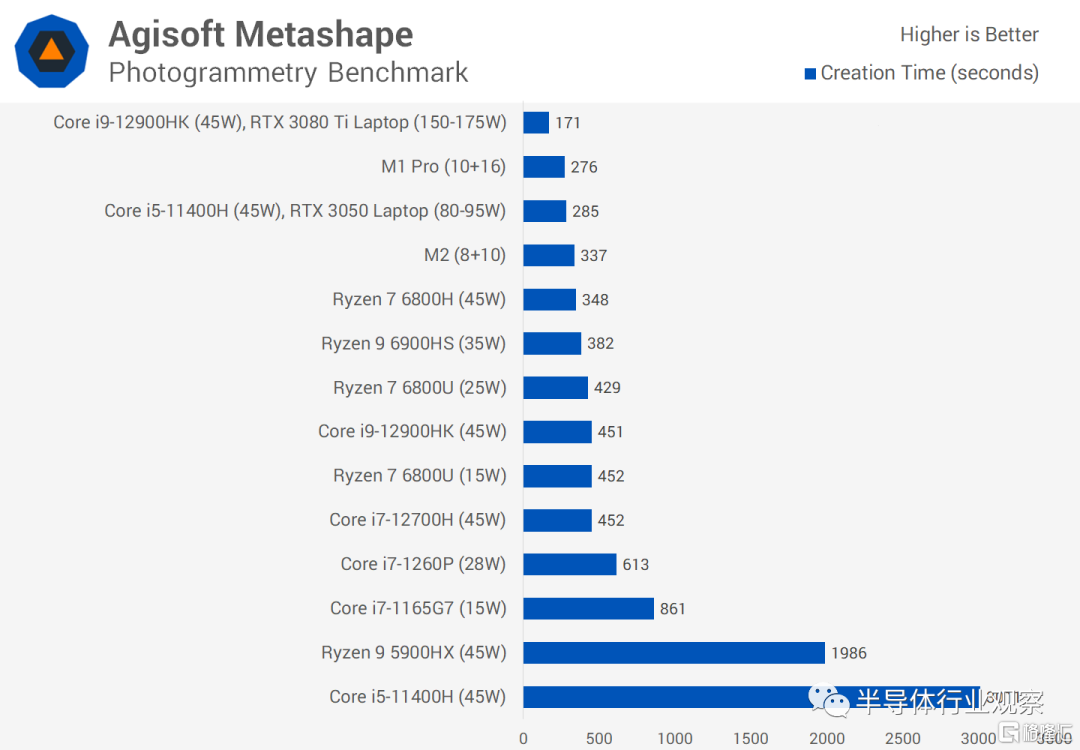

我們最終的生產力工作負載是 Agisoft Metashape,這是一個主要在 GPU 上運行的攝影測量基準。在這裏,M2 再次秀出了它的肌肉,完成任務的速度比 25W 的 Ryzen 7 6800U 快 27%。這並不像 Blender GPU 加速基準測試那樣有很大的差距,但考慮到這兩種產品在 GPU 加速任務中的功耗水平大致相同,仍然存在很大差異。

一項遊戲測試

來到遊戲,您可能不應該選擇 Mac 來玩遊戲,因為 macOS 不支持大多數遊戲,而且許多遊戲甚至無法通過仿真運行。但是可以運行的一款遊戲是《古墓麗影》,它可以讓我們獲得一些基本的遊戲性能數據。

使用相同的質量設置,M2 玩這款遊戲的速度比 Ryzen 7 6800U 稍快,而兩者都以相似的功耗水平運行。從平均幀速率來看,M2 的速度提高了 8% 到 10%,考慮到 6800U 內部的 RDNA2 圖形功能強大,這非常令人印象深刻。

電池壽命

電池壽命是 MacBook Pro 13 性能最令人印象深刻的方面之一。在 Google Chrome 中的 YouTube 4K 播放測試中,M2 供電的系統每瓦特/小時的持續時間比使用 Ryzen 6800U 的次佳系統長 40% 以上。我們在這裏使用每瓦特/小時指標來標準化電池容量,因此較大的電池不會顯著影響結果。

這確實使 Mac 在此測試和大多數一般應用程序的電池壽命方面取得了明確的領先優勢。很難否認這款筆記本電腦的電池壽命非常長。它還受益於不降低電池性能,通常當您使用 AMD 或 Intel 供電的系統時,您會看到電池運行時性能較低,但 MacBook 並非如此,它再次非常強大結果並指出其在電池運行時的強大效率。

蘋果M2與AMD和英特爾

Apple M2 是一款非常有趣的處理器,與 AMD 和 Intel 的普通 PC 部件相比,它提供了不同於標準的東西。毫無疑問,它在許多領域都表現出色,但它並不總是具有您所期望的優勢,尤其是在您傾向於大肆宣傳的情況下。

由 4 個性能和 4 個高效核心組成的 CPU 非常強大,但相對於當前的 x86 筆記本電腦部件,它可能是 M2 封裝中最薄弱的部分。在我們運行的十幾個生產力基準測試中,多線程性能通常接近AMD 的 Ryzen 7 6800U ,而單線程表現介乎 6800U 和英特爾的 Core i7-1260P 之間。

M2 在多線程和單線程速度之間取得了很好的平衡,但在任何一個類別中都沒有提供絕對最佳的性能。考慮到蘋果的節點優勢,這有點令人驚訝,因為這款芯片是基於台積電 5nm 製造的,比 AMD 和英特爾目前使用的芯片領先一代;我們希望這將帶來一流的 CPU 性能。

但是,芯片內置的其他領域非常強大。GPU 性能令人印象深刻,擊敗了 Ryzen 7 6800U 的集成 RDNA2 顯卡,並提供更符合低功耗獨立 GPU 的功能,尤其適用於生產力任務。雖然由於缺乏兼容性,我們認為 M2 不是一個出色的遊戲平台,但這款 10 核變體的 SoC 在 GPU 加速的 Blender 或 Agisoft Metashape 等工作負載中非常令人印象深刻。需要注意的是,為了實現這一性能,Apple 使用了相當多的晶體管——M2 使用了 200 億個,而 6800U 使用了 131 億個——所以我們認為這個結果在某種程度上應該是可以預期的。

M2 擅長的地方,以及不擅長的地方

毫無疑問,當所有 Apple 的加速器都可以串聯使用時,性能的最佳領域就出現了,而這通常是在 M2 處於最佳狀態的視頻製作中的情況。對於視頻創作者,我們認為這很難被擊敗,這要歸功於 ProRes 硬件加速、快速 GPU 和相對較低的功耗等功能,他們允許在編輯時以近乎無聲的狀態使用。macOS還擁有良好的視頻編輯應用生態系統,因此這絕對是我們能想到的 M2 驅動的筆記本電腦最強大的用例。

將所有東西放在一起非常有助於提高效率。單線程每瓦性能驚人地好,這摧毀了競爭對手,而多線程 CPU 效率在 AMD 的 Zen 3 部件的標記附近,GPU 效率很強。

有了這些結果,MacBook Pro 13 可以放心地不降低電池性能,而大多數英特爾和 AMD 系統會降低可用電量以節省電量。這導致遠離充電器的出色性能和出色的電池壽命。x86 CPU 可以通過公平的方式來匹配這些功能。

那麼,有什麼缺點呢?要獲得這種級別的性能和效率,您將不得不花很多錢。雖然 MacBook Pro 13 的起價為9999元,但這是針對內存和 SSD 空間太少的配置。要獲得我們使用 16GB RAM 和 512GB SSD 測試的模型,這對應於如此強大的部分,您需要多花費三千元,這是一筆不小的數目。即將面世的 MacBook Air 也不例外。

另一個潛在的缺點是 macOS 和一般的 Apple 生態系統。當然,你可能會有不同的想法。一年前,當我們對主要的 Windows 受眾進行調查時,您是否會考慮改用 Mac,在 271,000 份回覆中,近一半表示他們永遠不會考慮改用 Mac,另有 36% 的人表示他們需要更好地考慮.

這給 Apple 帶來了關注 Apple Silicon 與 x86 性能的發燒友 PC 用户的障礙。

我們很想看到未來 x86 芯片巨頭將如何應對。我們預計將在大約六個月或 2023 年初左右看到兩家公司的新處理器——至少對於 AMD 而言,這將在使用台積電的 5nm 節點方面邁出重要的一步,這與蘋果目前使用的相同。與沒有節點優勢的下一代芯片相比,Apple M2 的表現如何肯定值得關注。