本文來自格隆匯專欄:錦緞,作者:愚老頭

01

前言

有這麼一個故事。

某天的清晨,孔子的弟子子貢正在打掃院子。來了一位身穿綠衣,容貌清貴的老者,跟子貢請教問題:“年之季其幾也?”,小夥子,一年有幾個季節啊。子貢想當然的回覆他,“四季也”,這位老者當即反駁,“明明是三季”,雙方隨後爭得不可開交。

這激烈的爭吵引來了孔子。孔子仔細打量了老者的衣着相貌之後説:“三季”。

老者走後,子貢甚是不解。

孔子説,剛才那人一身綠衣,分明就是田間的蚱蜢,春生秋死,一生只經歷過三個季節,他根本不知道冬季的存在,你就是跟他爭辯七天七夜,也不會有結果的。

《莊子·秋水》中寫道:“井蛙不可以語於海,夏蟲不可以語於冰”。

我們當然可以笑話井蛙和夏蟲的膚淺,但冥冥之中也總有比我們高一階的生物同樣會嘲笑我們的見識淺薄,畢竟我們只不過是平均壽命七八十年的兩腳獸而已。

著名的英劇《神祕博士》裏有二維生物入侵三維的人類世界的橋段,二維的流體蟲子將三維的人吞噬成牆上二維的人體神經網絡系統圖像。

想象力很豐富,但從邏輯上説,只有降維打擊,升維之後只能被虐菜,大殺四方就不要想了。

三維的我們同樣想象不出四維的樣子。

愛因斯坦提出了“四維時空”的概念,他説宇宙是一個三維空間和一維時間組成的“四維時空”。

我們今天討論的週期,就是對這第四維時間的一種探索。

我們形容一件事情不靠譜,會説跟算命似得。研究週期經常也被冠以天命的名義,被放在玄學這一類上,通俗説就是算命。

週期可能不是科學,但卻是一個真實存在,你不得不正視的一個東西。

02

隨處可見的基欽週期

最近翻到國金證券的一篇報吿《弱勢格局下尋找確定性》,突然眼前一亮,這43個月就演繹一次的頻率,不就是傳説中的基欽週期麼?

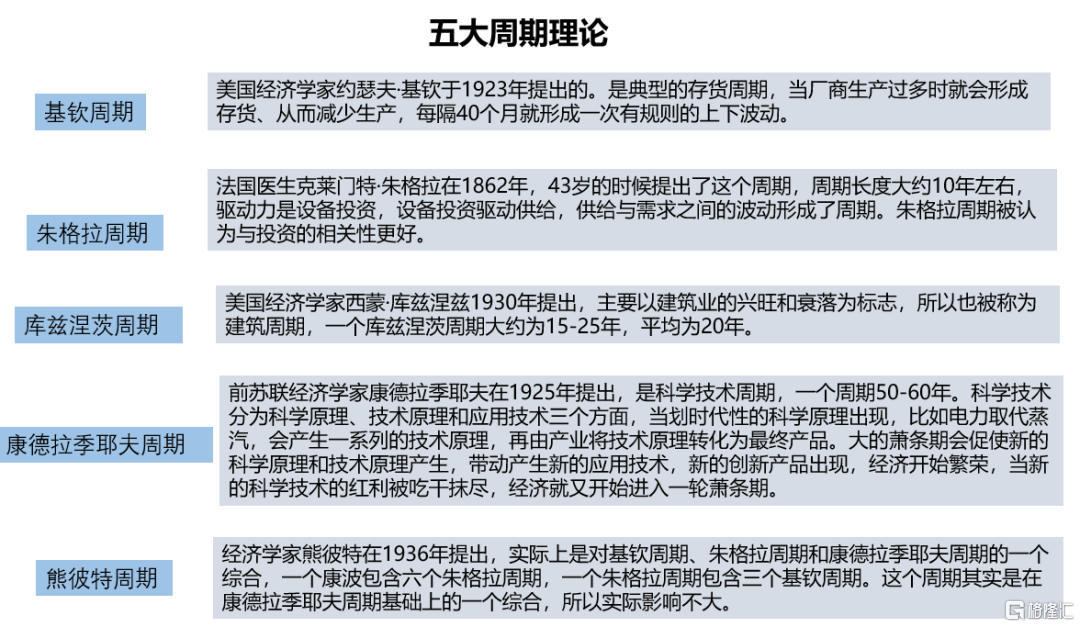

上圖是我們整理的學術界公認的五大週期理論,其中基欽週期大概的時間長度,就是40個月,這與43個月基本接近。

這個週期在很大程度上解決了我的一個困擾,那就是關於中國重卡銷量的謎題。

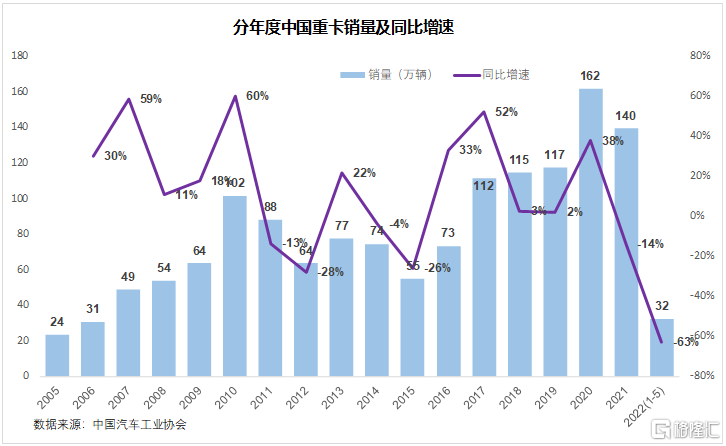

從上圖我們可以看到,重卡自2010年銷量超過100萬輛之後一路向下,2015年觸底,2016年開始復甦,2020年疫情壓頂,可代表基建物流等固定資產投資活躍度的重卡銷量,卻在2020年又創了新高,超過了160萬輛。

重卡作為典型的資本品,一直都是跟投資連在一起的。全社會固定資產投資同比增速確實在2009年到了一個高點,這部分能解釋重卡在2010年銷量達到高峯。但從2009年開始,這個同比增速就一直在下降,無論如何都解釋不了重卡自2016年以來的這一波上行。我們也知道,重卡有很大一部分用於物流,公路貨運週轉量在2016年以來確實是小幅上行的,但卻無法解釋2020年週轉量大幅下行的情況下,重卡銷量的暴漲。

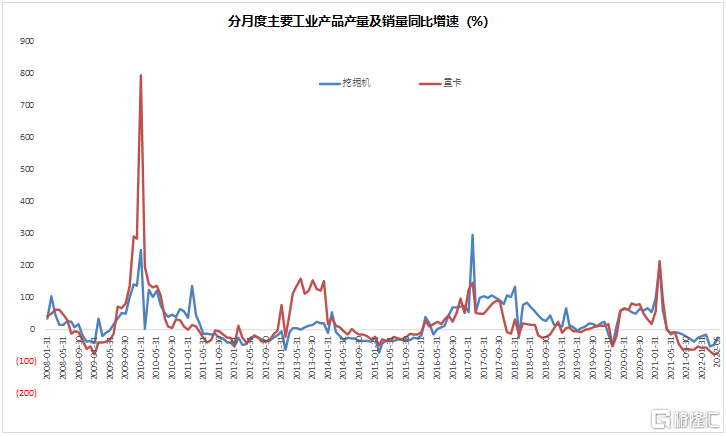

我們仿照國金證券的方法,把重卡和挖掘機的同比數據也做成了一張圖。

我們發現,從同比增速的角度看,重卡和挖掘機的走勢基本一致,都表現出了週期性,而且一個週期大概40個月左右。

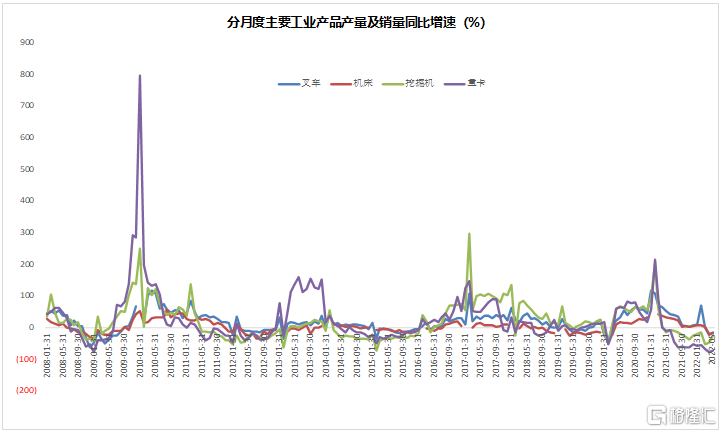

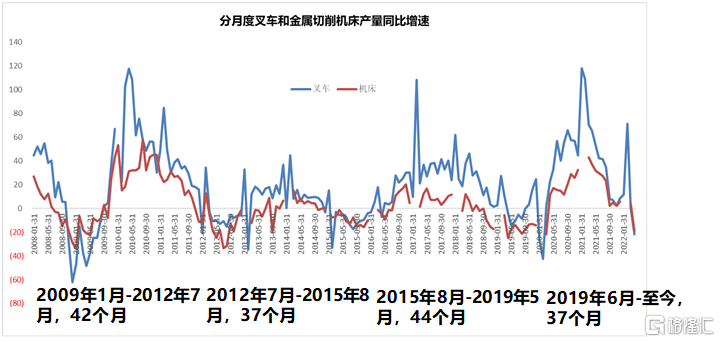

如果我們再疊加叉車和金屬切削機牀月度產量或者銷量的同比增速之後,如上圖,我們發現,這四類工業品的月度同比走勢基本是一致的。

我們再仔細點觀察,就會發現,2020年正好處於最後一波週期的上行階段,這解釋了為什麼2020年重卡銷量會在高位上仍有38%的增速。

我們還會發現,從現在往前推三個小週期,從2012年開始到現在基本是10年,這又是一個典型的朱格拉週期的時間長度。

我們也嘗試將2009年以來的製造業拆成了四個基欽週期。離我們最近的這一波基欽週期從2019年6月開始啟動,到現在已經持續了37個月,理論上進入了最後的下降階段。

參照過去三輪週期持續了37-44月的經驗,這個週期最晚會在2022年11月或者2023年初結束,然後開啟下一個主升浪。最極端的情況是,現在就是下一波製造業主升浪的起點。

做投資的時候市場一直在教育我們,不要去做預測,你只需要應對。

為什麼不要去做預測呢?因為大量的事實證明,你預測的成功率不高。

為什麼呢?

因為一個稍微複雜點的有機體,你都無法在第四維時間上預測它的未來。蝴蝶效應吿訴我們,初始條件的變化能帶動系統的長期的巨大的連鎖反應。

我相信股市最終是可以預測的,蝴蝶效應也是可以被推翻的。但是,這不屬於人類這種三維生物能夠解決的問題。因為人類這種三維生物並不具備四維時間的掌控力。能夠做到這些的,對於三維人類來説,就是神。

從這個角度上説,無論你是看手相,算生辰八字,還是預測宏觀,判斷股價漲跌,大家的出發點都是一樣的,那就是藉助神靈的力量讓自己掌控時間。

在一個經濟體中,判斷週期還會碰到演繹法之牆。通過過去幾年的數據我們用歸納法得出了一個規律,但是根據邏輯學,我們要找到原因,就像理工科那樣做演繹。比如2009年以來我們畫出的四個基欽週期,我們也不知道背後的根本原因是什麼,正常我們在這應該給大家找出什麼存貨啊投資啊之類的原因自圓其説。但客觀的説,這個原因我們大概率上是永遠找不到的。

實際上,發現基欽週期的約瑟夫·基欽,是一名統計學家而不是經濟學家。

最好的方法是像股市教育我們的那樣,我們不做預測,我們只針對大概率的方向做應對。

基欽週期目前一直在研究第一線的是國信證券的王學恆,經濟週期隨筆已經寫到第十二篇。

03

“國運線”之二十年線

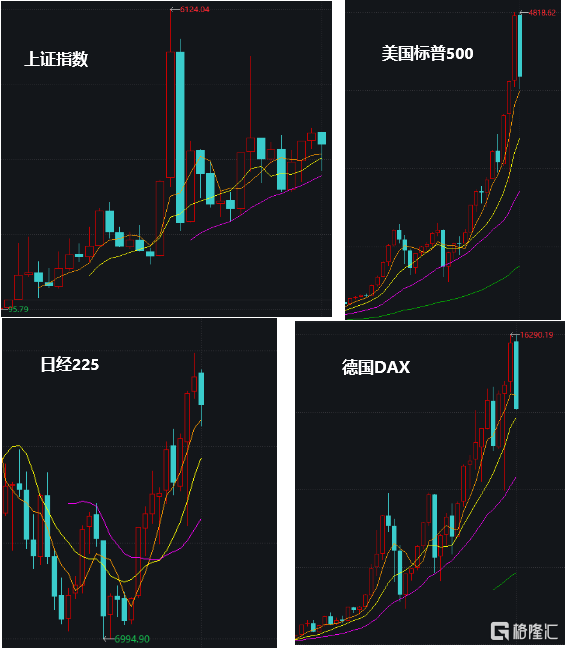

今年的4月份,股市大跌,市場上就有很多人在講,股市不會跌破“國運線”,這個國運線就是年線的二十年線。事實也是證明上證指數的下影線還沒有觸及這根線就反彈了。

我沒有找到為什麼年線的二十年線是國運線的原因,但我把上證指數以及其他的三個重要的世界股市指數美國標普500、日經225和德國DAX指數的年線都找了出來,所有圖上的紫色線都是二十年線。

從圖上可以發現,最近幾年他們的指數都沒有破這根線,而且都沿着這根國運線陡然向上,斜率還是抬升的。反而我們的上證指數一直是踩着這根線緩慢向上,斜率非常穩定。

我相信,就現在這個狀況,除了那些專業做移民生意的屁股決定腦袋,沒人覺得這三個國家國運是加速向上的吧。

總體來説,我們國運向上,這個大判斷還是沒問題的。

中國古代史公認的高峯就是漢唐。東漢末年哪怕四分五裂,對四夷依然是妥妥的吊打,漢朝也刷出了武將功績的巔峯—封狼居胥、燕然勒石。東漢亡於公元220年,從220年到隋朝建立的公元581年,中間夾着這360年,是歷史學家最愛,可以水論文的魏晉南北朝時期,也是我們一般人是印象裏的小透明年代。唐朝起於公元618年,此時的唐朝達到了中國封建王朝的頂峯,但這個時候對四夷就不得不繼承隋朝長孫晟採取胡蘿蔔加大棒的分化瓦解政策了。

755年的安史之亂,是中國國運向下的起點,之後所有的反彈都是誘多。中原王朝的技術文化制度向外擴散,但自身的發展放緩,雙方不再有代差,開始了拉鋸,這就是唐之後中國歷史的時代主線。

960年開始的北宋,眼看要來個大一統,隨後二代目在高粱河玩了一場驢車漂移,接着逗比的三代目又整出一個澶淵之盟,中原王朝的脊樑被徹底打斷,大宋也喜提“大送”、"大慫"兩個稱號。

過去曾有一段時間,對宋朝有着極高的評價,“華夏民族之文化,歷數千載之演進,造極於趙宋之世”,“宋朝是知識分子的黃金時代”,“如果你能穿越,最喜歡回到哪個朝代?——宋朝”。我真的抑制不住想打開這些人的腦殼,看看他們腦子裏到底是裝了個啥。

在宋的基礎上建立的元朝,被西方歷史稱之為上帝之鞭一直向西推到多瑙河。明朝眼看着又要起來了,然後土木堡一戰毀所有,證明了熊市所有的反彈都是為了更好的下跌。清朝,算是帶着嫁粧,譭譽參半吧。

再之後,就是我們都知道的,那場自秦朝之後打得最漂亮的立國之戰。一口氣打出了千年前的氣勢,也確定了向上趨勢的底部,大反轉已經開始,而且我們的上限還要遠超漢唐。

知道這些,你一定讀出了1954年那首浪淘沙所表現出的磅礴氣韻:“大雨落幽燕,白浪滔天”,“往事越千年”,“蕭瑟西風今又是,換了人間”。

如果我們真的要算的話,白登之圍發生於公元前200年,漢武帝元狩四年封狼居胥,也就是公元前119年,花了80年,我們從建國到2030年GDP世界第一,大約也是80年,按照拐點安史之亂755年,這個向上週期會非常的長。

04

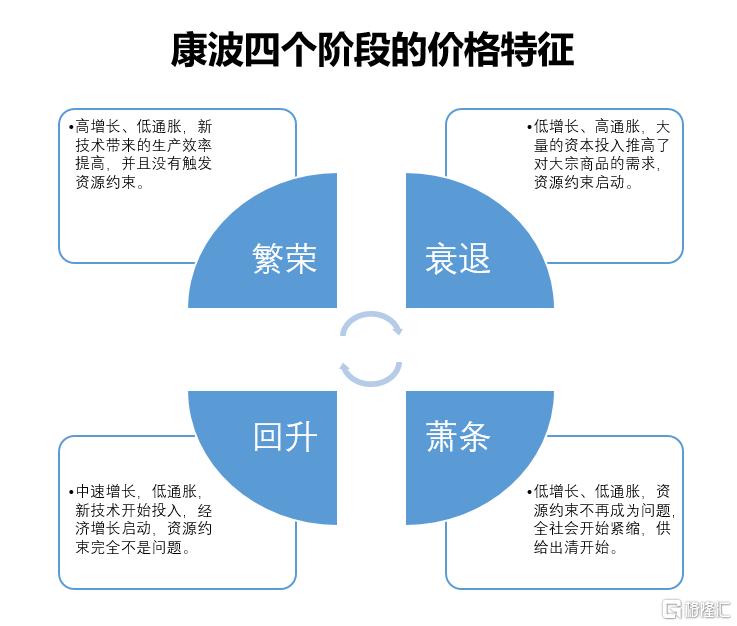

我們這次康波週期

讓我們回到最重要的康波週期。

資本市場解釋康德拉季耶夫週期也就是康波週期的旗手是周金濤,沒有其他。那一句著名的“人生髮財靠康波”也是出自周金濤。

康德拉季耶夫,生於1892年,前蘇聯經濟學家,曾參與前蘇聯第一個五年計劃的制定,1925年出版了《經濟生活中的長期波動》,提出了一個平均長度為53.3年的週期。

康德拉季耶夫是科學技術週期,一個週期50-60年,帶有濃厚的生產力哲學烙印。大的蕭條期孕育了新的科學和技術原理,進而帶動產生新的應用技術,隨後創新產品如雨後春筍般出現,經濟開始繁榮,當新的科學技術的紅利吃幹抹盡,經濟就又開始進入一輪蕭條期,週而復始。

判斷康波週期其實並不複雜,需要的儲備最高不超過小學數學的範疇,就是看圖説話,看線猜走勢。而且由於這種週期的決定基礎是相對客觀的生產力方面的規律,正確的概率甚至比股市技術分析還要大。

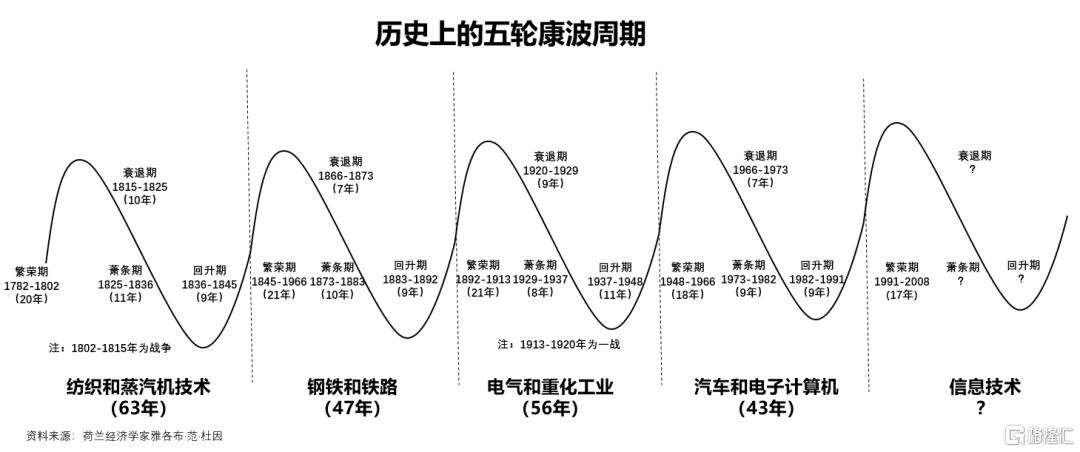

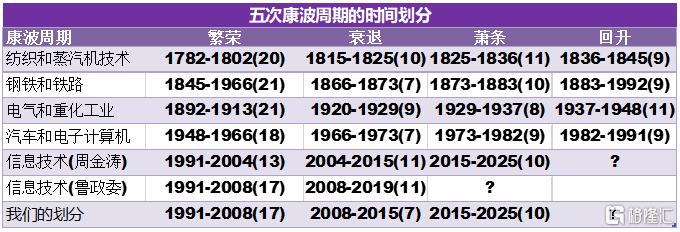

綜合荷蘭經濟學家杜因和周金濤的劃分方法,從1782年至今,總共出現了五次康波週期,從最早的紡織和蒸汽機技術週期到最近的信息技術週期。

這個週期是典型牛長熊短,向上週期持續的時間要長於向下週期。具體時間上有這麼兩個規律,第一,上一個週期的回升期與下一個週期的繁榮期,也就是在整個上升段,疊加起來大概30年;第二是衰退和蕭條期加起來,大約在17年左右。

前四次週期爭議不大,我們所處的第五次康波週期因為還沒結束,大家還沒有達成共識。第五次康波週期劃分影響比較大的有兩位,一位是天王周金濤,另一位是興業銀行的首席經濟學家魯政委。

爭議主要有兩個,第一個來自於繁榮期的判斷,新週期也就是第五次康波大家公認從1991年開始。從1991年開始的這頭十年,美股是個大牛市,結束的標誌是2000年的互聯網泡沫見頂破滅。後續進入二十世紀之後的這頭十年,是美國股市第二次世界大戰之後表現最差的十年。這就讓很多人將這次繁榮期的終點劃在了2002年左右。周天王應該也是這種思路,他將這次繁榮期的終點定格在2004年。

這麼劃分似乎問題不大,但從歷史規律看,時長不夠。因為過去四次康波週期的繁榮期都在20年左右,從1991年開始到2004年只有13年,這個時長不夠。實際上如果我們跳出美國,這次繁榮期的終點可以劃到2008年,2001年中國加入WTO,經濟迎來了快速增長,同時也帶動了原油的大宗商品的巨大需求。按照中國的週期看,至少2000年開始的這十年,是一個繁榮的十年。

中國重卡的銷量於2010年見頂,挖掘機和金屬切削機牀的頂點出現在2011年,也就是説,這波繁榮期的最早可以參照美國將繁榮期結束劃到2008年美國金融危機,最晚按照中國資本品銷量頂點劃到2011也可以。綜合美國和中國的情況,劃到2008年相對比較合理,因為上次康波的繁榮期持續了18年,這次週期持續了17年,還算在正常的誤差範圍內,這也是魯政委的劃分方法。

第二個爭議來自於衰退期的判斷。

從2008年開始,經濟就正式進入了衰退期。中國的重卡和挖掘機,年度銷量的低谷都出現在了2015年。這個衰退期,正常應該結束在2015年,持續7年。按照整個下行週期持續時間大約17年的規律,蕭條期大概率會結束在2025年。

周金濤將衰退期的終點確定為2015年,並且將2015-2025年這十年劃為蕭條期。這個與我們的劃分方法一致。

魯政委的衰退期的終點劃在了2019年,蕭條期則從2019年開始,問題也不大,這相當於在2015年基礎上再加一個基欽週期。但正常來説,衰退期要比蕭條期短,因此蕭條期從2015年開始更合適。

周金濤和魯政委的劃分方法,都指向了蕭條期的終點是2025年,我們也將2025年作為蕭條期的最後一年。

也就是説,這次信息技術週期繁榮期從1991年開始,蕭條期大概率結束於2025年,剩下的可能就是30年的上升週期。

那麼,從現在開始到2025年,未來的三年,整體世界經濟仍處在蕭條期,但這也是蕭條期的最後三年。

05

康波週期的主體國家和核心推動力

每一輪康波週期都有一個主體國家,或者説主導國家,成為康波週期的代表。

第一次康波週期眾所周知發源於英國,以紡織和蒸汽機技術為代表,直接促成了日不落帝國的崛起。

第二次康波週期以鋼鐵和鐵路為代表,這個週期實際上世界工業的中心就已經從英國以及歐洲大陸轉移到了美國,當時世界一半的鐵路在美國。

第三四次康波週期的代表國家都是美國。1896年美國的工業總產值超過了包括殖民地在內的大英帝國,18年之後的1914年GDP也超越了英國。美國引領了這兩次康波週期。

第五次康波週期的引領國家同樣是美國,但這次工業中心又發生了轉移。2010年中國工業總產值超過美國,結束了美國1896年以來保持了114年的第一位置。工業中心的轉變也讓週期四階段的劃分產生了困擾,我們更傾向於康波週期的劃分要以工業中心為主,也就是2010年之前的劃分以美國為主,2010年以後要看中國的經濟週期。工業總產值的超越和GDP的超越並不是在同一時期,因為先發國家通常會有一些軟實力通過服務業包含在GDP中,按照美國超越英國的規律,中國GDP超過美國大約是在工業總產值超越的18年後,也就是2028年。

按照我們的週期劃分,這次康波週期,從2008年之後就進入下行的衰退和蕭條期,但我們總體感覺並不明顯。實際上這段時間世界經濟確實不怎麼好,好的只有中國和美國。

2008年全球GDP為63.72萬億美元,2020年為84.68萬億美元,增長了20.96萬億美元。同期中國GDP從4.59萬億美元增長到14.73萬億美元,增加了10.14萬億美元。即2008年以來,中國經濟增長佔全球GDP增長的48.38%,將近一半。同期美國GDP增長了6.24萬億美元,中美兩個國家佔到了世界GDP增長的78%,這代表剩下一百九十多個國家,在這12年裏,幾乎是沒有增長的。

進一步的説,從中美比較的角度,中國確實是生產力水平提升了,但美國到底是因為競爭力提升,還是純粹因為美元的鑄幣税,這就説不清楚了。

這麼比較下來,這12年裏,除了中國,世界經濟可能是停滯不前的。

為什麼世界經濟陷入了停滯呢?

讓我們看這條曲線。

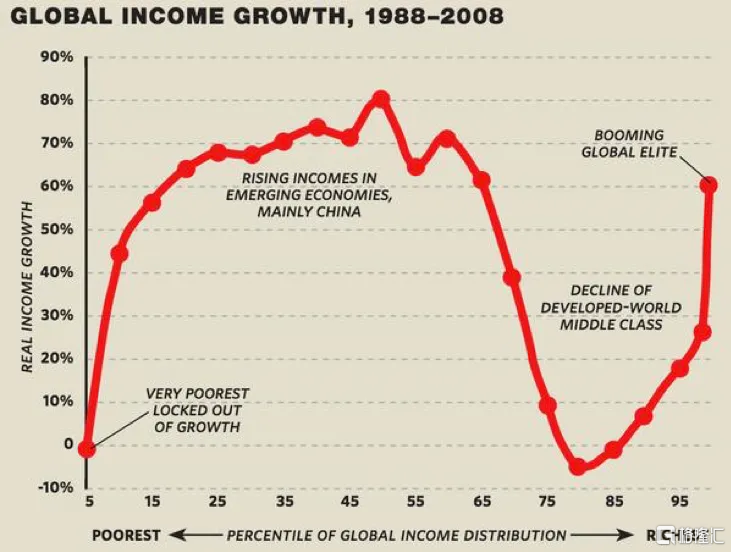

這就是那條著名的“大象曲線”,反映了全球收入的不平等狀況。從1988年到2008這20年間,收入增長最快的有兩部分人,一部分是發達國家那1%的全球化精英,另一部分是發展中國家的中產階級,尤其是中國。有贏就有輸,相對的輸家就是發達國家的中產階級和中下層階級。

這條曲線擺在這,仁者見仁智者見智,得出什麼樣的結論取決於你的屁股坐在哪裏。

如果我們從公平、全球化這些宏大敍事中跳出來,站在康波週期的角度,我們會有新的發現。

大象曲線是技術進步走到末期,從發達國家向發展中國家擴散的必然結果。

如果説前四次週期技術進步還算明顯的話,第五次週期並沒有帶來生產力的大的進步。從第五次康波的1991年到現在,我們能看到的進步無非就是新出現了幾個互聯網巨頭,軟的的確夠軟,但在硬科技上確實沒有多少進步。這種技術進步本身能帶來的財富或者生產力進步有限,就是在發達國家也只能養活少數的一羣人,並不能惠及全部國民。技術停滯必然帶來先發優勢弱化,技術向發展中國家擴散,客觀上造成了發展中國家中產階級收入的增加。這種變化體現在收入增長就是我們看到的大象曲線。

衡量康波週期所帶來的生產力進步,根本標準是能源的邊際成本。

往大了説,人類文明最大的約束,是能源。而利用能源的能力,也決定了文明等級的高低。從經濟學的角度説,利用能源的能力取決於能源的邊際成本。

第一二次康波週期的核心推動力是煤的大量使用。在煤沒有被大量開採運輸之前,人類的燃料主要是木材,這種自然材料顯然數量有限,生長速度也有限。煤炭的發掘,讓人類首次突破了自然的桎梏進入工業化。

第三四次康波週期的核心推動力是石油的普及。煤炭作為一種固態化石能源,運輸使用不便,液態石油的廣泛應用,使得內燃機取代蒸汽機成為主要的做功機械。

前四次康波週期的推動力都是老的化石能源的發掘利用。前兩次是煤炭,後兩次是石油。既然是化石能源,就有繞不過去的資源約束,化石能源不可再生,利用的邊際成本很高,這個邊際成本鎖死了生產力的上限。美國費了好大勁研發了頁巖氣,可架不住中東國家們沙漠裏直接插根管子石油就向外噴。化石能源本質上還是受制於自然稟賦,地裏沒有就沒有,而開發就需要成本,需要的量越大,邊際成本就越高,因為邊際成本低的會優先開發,後期的開發條件會越來越惡劣,成本也越來越高。

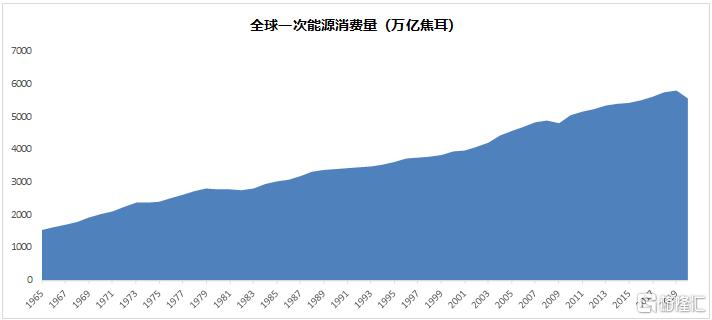

全球一次能源使用量的龜速增長,也證明了依靠化石能源所帶來的生產力約束。所謂一次能源,就是全社會能源需求的最基礎來源。與一次能源相對的是二次能源,二次能源是在一次能源基礎上加工形成的另外一種形態的能源,這個過程必然伴隨着一定程度的損耗。比如説光伏也就是太陽能發電,太陽能就是一次能源,而產生的電力就屬於二次能源,目前主流光伏電站的轉化效率大約在24%左右。

一次能源的總量決定了一個社會財富資源的上限。巧婦難為無米之炊,一隻鴨子,高明的廚師可以將鴨舌、鴨架、鴨腿等等全部做成菜,一點都不浪費,這叫集約化,但廚師效率再高,食材就只是一隻鴨子。無論如何都比不上大力出奇跡,直接給一頭牛。在這裏,食材就相當於一次能源,最後出的菜品就相當於二次能源。

按照BP的數據,1965年全球一次能源消費量為1552萬億焦耳,到2020年增長到5566萬億焦耳,55年增長了2.6倍,看上去似乎還行,但1965年全球人口32億,2020年全球人口78億,增長了1.4倍。平均一下過去55年人均一次能源消費量只增長了47%。

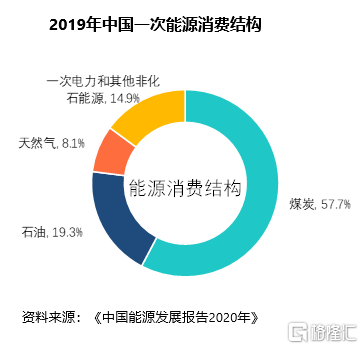

化石能源作為一次能源的主力來源極大的約束了整個社會創造財富的能力。哪怕是新能源發展迅速的中國,2019年非化石能源在全部一次能源中也佔不到15%。

美國前總統奧巴馬曾經説過,“如果14億中國人過上和美國人一樣的生活,那將是全世界的災難”,這句話一直被解讀成美國不希望中國人過上富裕的生活。可如果我們從世界一次能源的來源來看,這句話又非常有道理。化石能源開採的邊際成本很高,從供給方的角度可以近似認為一段時間內化石能源的總量是不變的,那需求方就會出現零和博弈,14億中國人過上和美國人一樣的生活,那一定會有其他人被從原來的生活方式上擠下來。

1960-1970年代,被稱為美國工人階級的黃金時代。那個時候一個高中文化的美國工人,可以供三個孩子讀完大學,妻子全職在家,有大House,兩輛車,每年定期去度假,而這一切只不過需要一位藍領崗位的工資。

美國工人境況後來就是每況愈下。社會學者要麼將這些歸結於蘇聯衰亡,要麼就是指責跨國公司將工作崗位從美國向亞非拉國家轉移。

這些其實都是表層原因。深層次原因就是一次能源受制於化石能源的特性,當技術擴散後先進國家往往很難保住自己的優勢,行業被追平之後失去競爭優勢就是一個非常合理的結果。也就是説哪怕美國公司都是一羣聖人,製造業也保不住,美國工人的生活水平在70年代以後一年不如一年是一個不可逆轉的趨勢。

06

面對康波,我們怎麼辦?

面對康波,我們也有一個壞消息和一個好消息。

壞消息是,根據我們上面的分析,我們所處的這第五次康波週期大概率會在2025年結束,現在是2022年,也就是説在我們面前還有三年不那麼好過的蕭條生活。

好消息是,從2025年開始的這一次也就是第六次大康波週期,其能夠創造的財富,可能是過去五次康波週期的總和。而且,這次不管是現在的發達國家,發展中國家還有中國,大家都有光明的未來。

因為這次康波的週期背後的驅動力將是一次能源結構從化石能源為主,轉向以光伏為核心的可再生能源。其要點是能源邊際成本從化石能源的遞增變成光伏的遞減,全社會資源投入可以指數性的增加。表觀的特徵就是全面的徹底的電氣化。

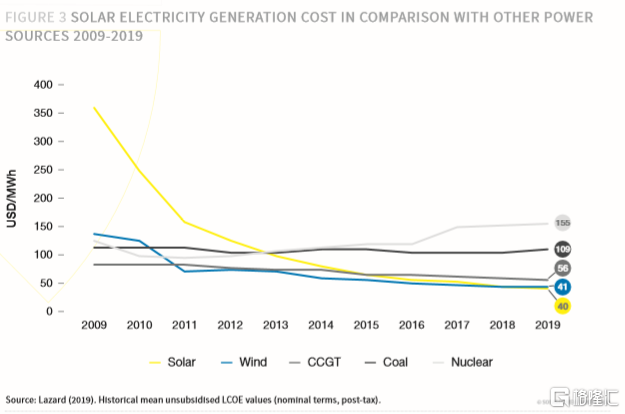

上圖是歐洲光伏產業協會的不同能源度電成本數據。從2009年以來,光伏發電的成本下降很快,從35美分每度電,一直到2019年的4美分每度電,而傳統的核電和煤電,度電成本變化不大。目前光伏已經是成本最低的發電方式,2020年已經實現了平價上網,下一步將是努力擺脱併網約束,成為主導能源。

光伏本質上是一個半導體行業,遵循着自己的摩爾定律,那就是發電容量每增加一倍,新增裝機的電價減少16%,從2009年到2019年,光伏行業完美的遵循了這個定律,甚至還超額完成了指標。我們有理由相信,從2020到2030的這10年,在中國光伏企業的內捲過程中,光伏行業的降本將執行的嚴謹而堅決,很有可能複製2009年到2019年的降本幅度,綜合算起來就是度電成本會將到1美分以下。

假如第六次康波週期起於2025年,按照回升+繁榮期共30年的持續時間,到2055年,光伏的發電成本可能會接近於0,這就使得光伏作為一次能源所帶來能源供給增速會遠遠超過化石能源的增速,需求也會在絕對的低成本下呈現爆發性增長。因此從邏輯上講,這次康波大週期的回升和繁榮期,其力度和廣度可能會超過前面五次週期的總和。

2000年左右出生的人,可能是有史以來最幸福的一代人了,因為他們在25歲左右進入就業市場之後,就會碰上一次持續三十年的超級大繁榮,一直持續到他們職業生涯的末期。

這一代人會免於任何形式的飢餓和絕對貧窮,真正的天選之子。

好消息可以用來養神,壞消息卻是用來過日子的。道路是光明的,可路卻是一步步走的。

我們還要是面對一個持續三年的蕭條期。我們要解決的問題,就是康波的蕭條期,我們該如何投資。

我們日常能夠接觸到的大類資產,無非就是大宗商品、房地產、股票和藝術品。

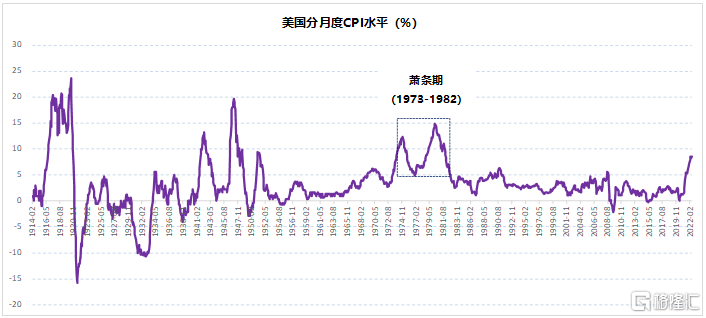

康波週期蕭條期的特徵是低增長、低通脹。周金濤對蕭條期的描述是“以一次滯漲展開,滯漲之後就是消滅通脹的過程。”

這是理論上的情況,在上一波康波週期的蕭條期,也就是1973-1982年,典型的特徵是兩次石油危機所帶來的大通脹。實際上,如果我們總結下,蕭條期最大的特徵是危機。

首先看大宗商品。

蕭條期的本質是前期的創新或者技術進步被吃幹抹淨,經濟進入零和博弈階段,平衡非常脆弱,只要稍微有點風吹草動,市場就會劇烈波動。所以蕭條期是大宗商品特別容易出現暴利的時期,而且大宗商品既可以做多,又可以反手做空,賺兩遍錢。

周金濤也提到,即使大宗商品是熊市,在2016年之後也不能做空,就是這個道理。蕭條期整體利空大宗,但是供給出清也特別容易走極端,反而會將大宗商品的價格推到想象不到的高位。

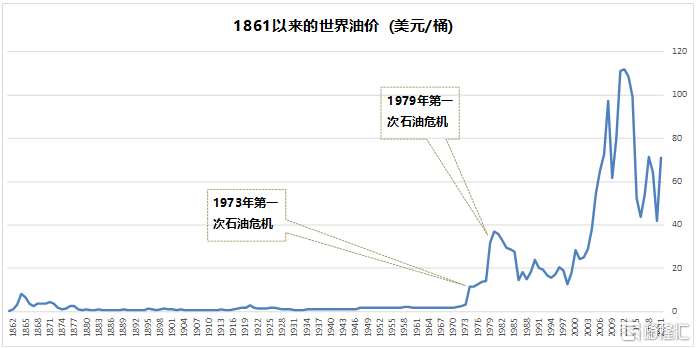

在上個蕭條期的1973-1982年,最鮮明的特徵就是兩次石油危機,簡單説就是世界不太平,按下葫蘆浮起瓢。

1971年佈雷頓森林體系瓦解,美元與黃金脱鈎,徹底成為一種信用貨幣,以美元計價的大宗商品的波動率陡然放大。在1961-1970年這十年中,原油一直都是1.80美元每桶,1971年為2.24美元每桶,1973年漲到3.29美元每桶,第一次石油危機後的第二年也就是1974年飆升到11.58美元每桶,1979年第二次石油危機,這個數字又飆升到31.61美元每桶。通脹之母原油價格的暴漲,也帶來了那段時間美國爆表的通脹。

上次蕭條期大宗商品另一個特徵是黃金的大牛市,而且是堪稱瘋狂的牛市。

1944年7月,44個國家在美國佈雷頓森林體系簽訂了“全球金融協議”,確定了美元的結算貨幣地位,將美元與黃金的對價限定為35美元每盎司。在這之後的20多年了,黃金與美元的比價一直很穩定,直到1971年8月15日,美國放棄金本位制,限制了多年的黃金如鳥如森林,魚歸大海,一發不可收拾,所謂盛世古董亂世黃金,局勢越亂黃金價格越高。1971年還能將黃金價格維持在40美元每盎司的價格上,到1980年初這個價格最高衝到了850美元每盎司。這個價格離譜到28年後的2008年初,黃金才又一次突破這個價格。

如果我們覆盤從2015年以來的情況,我們也可以發現,最近這一段時間確實也不太平,疫情,俄烏危機,各種幺蛾子層出不窮,原油和黃金也是又一次不知不覺的到了高位。

我們的觀點也是,這段時間,不要輕易看空原油黃金等大宗商品,原油真的有可能像摩根大通説的會衝到380美元每桶。跟以往大為不同的是,從資本開支的角度,在世界向新能源轉型方向已經明晰的大背景下,哪怕價格再高,產油國也不會加大設施投入了,這種供給需求之間的錯位持續的時間會足夠長,長到足以讓任何堅定的期貨空方爆倉。

從1944年佈雷頓森林體系以來,美元一直就是國際主導貨幣,美聯儲就是全世界的央行。這些年最大的衝擊來自於1999年歐元的誕生,但歐盟現在的情況大家也看到了。大宗商品是用美元計價的,一旦美元的價值有所波動,錨變了,大宗商品的價格必然會上躥下跳。第四次康波蕭條期原油和黃金的牛市,除了給危機定價,也是美元風雨飄搖的標誌。好在最後美元穩住了,如果美元最後變成津巴布韋幣一樣的貨幣,那原油和黃金哪怕漲太多,最後也是竹籃打水一場空。

“始皇既沒,餘威震於殊俗”,何況已經強勢了將近一個世紀的美元。這四五代人的信仰,足以將一個人的腦袋洗成花崗巖。花旗銀行都失勢好多年了,現在還有人拿上個世紀初花旗銀行的存單來收智商税。一旦美元作為價值錨的地位正式落幕,再多的紙面收益都會歸零。

大概率上,我們會看到這一天的。對於這批海外避險資金,港股就是最好的避風港。

其次是房地產。

大家談到房地產,想的是房價。

客觀的説,我對房價只有敬畏。畢竟對於很大一部分人,房子可能是這輩子佔比最高的資產。

公眾號咩咩説認為,房地產是逆國運的。我認可他的立場,但我確實不清楚他的邏輯。

我只能説,需要就買,不要去擇時。

第三個是股票。

第三次康波的蕭條期發生在1929-1937年,我們知道1929年發生了著名的美國股災。第四次康波的蕭條期(1973-1982)股市並沒有出現大股災,但基本上是橫盤震盪。這段期間,股市最典型的特徵是短暫的漂亮50之後美國曆史上最長的一段的小票行情。

如果我們不考慮通脹所帶來的能源股的大牛市,在蕭條期之前的1970-1973年,美股出現了短暫的漂亮50行情,非常類似於我們前幾年的藍籌行情。其邏輯源於衰退期與蕭條期的到來所帶來的投資機會減少,行業集中度不斷提升,利好盈利水平尤其是ROE水平相對較高的行業龍頭。

蕭條期對股票最大的指導意義在於,大量的創新都是發生在康波蕭條期,然後在回升期和繁榮期得到推廣的。這也是為什麼上一次康波蕭條期產生了美國曆史上最長的一段小票行情。

對第五次康波影響最大的那一批信息技術公司基本上成立於第四次康波的蕭條期左右。比如英特爾(1968)、微軟公司(1975)、蘋果公司(1976)、甲骨文公司(1977)。

在當下註冊制的推動下,上市公司的殼價值已經被極大的壓縮,純粹炒小已經失去意義。

毋庸置疑,下一波康波確定性最強的行業就是建立在光伏低邊際能源成本基礎上的徹底的電氣化。

在光伏和電氣化賽道上的股票,是有可能成長為貫穿下一個康波大週期的超級大牛股。

光伏賽道的範圍相對明晰,從上游的硅料、硅片到下游的組件,後期氫能可能加入進來。

電氣化目前看主要是新能源汽車。第四次康波蕭條期的高油價,是日本汽車崛起的客觀環境,這個紅利日本一直吃到今天。

在這一次的新能源汽車賽道上中國全方位領先,出現超級牛股的概率幾乎是100%的。也就是説,現在的萬億寧王僅僅是個開始,在這個過程中,你會見到許許多多個寧王。

最後是藝術品。

藝術品也是一項非常重要的資產。

很多人將藝術品這些年的不景氣歸結為大環境。客觀上説,經濟處於衰退或者蕭條期時,社會整體都處於收縮階段,藝術品這一類在經濟高度繁榮,流動性外溢時才可能有表現的行業,本身景氣的概率不是特別大。

目前整體處於蕭條期的末段,因此對於藝術品已經沒有必要繼續悲觀了。

總之,人生髮財靠康波,回顧歷史,週期天王的話確實是那麼的睿智。

蕭條期就像冬天,萬物沉寂,打工人在個人的職業規劃上要保守,但在資產配置要積極主動做長期投入的打算,畢竟,熊市才是讓大家賺大錢的起點。

天王也説,“人生的財富不是靠工資,而是靠你對於資產價格的投資。”,所以工作要穩,投資的態度要積極。