本文來自:中國外匯 ,作者:鍾正生、範城愷

核心觀點

2021年,隨着美歐等主要發達經濟體物價水平急劇攀升、全球大宗商品價格暴漲,通脹成爲後疫情時代全球經濟最鮮明的特徵之一。本文梳理2021年以來影響全球通脹的主要因素,並展望2022年多方因素的發展方向,最後就後疫情時代的通脹問題進行簡要討論。

一、2021年全球通脹形勢回顧。2021年全球通脹的影響因子:1)經濟復甦,“通貨再膨脹”是經濟復甦的正常現象。不過,2021年美歐通脹走勢顯然高於基數效應,需求復甦之快與供給修復之慢均超預期。2)貨幣刺激、財政刺激、疫苗接種等,加快需求恢復。3)疫情反覆、能源轉型、供應鏈瓶頸、貿易保護等,形成供給約束。

二、2022年全球通脹走勢展望。2022年影響全球通脹的主要因子的變化:1)經濟復甦:全球經濟復甦斜率放緩,全球商品供需更趨平衡。2)政策刺激:全球貨幣與財政刺激退坡,政策餘量空間有限。3)新冠疫情:全球新冠疫情發展仍存變數,但對供給端的壓制有望減弱。4)就業:全球就業市場繼續修復,在提升供給的同時,也使貨幣政策轉向更加堅決。5)中長期問題:能源轉型、部分供應鏈瓶頸以及貿易保護等,仍將持續爲通脹加溫。綜上,預計2022年全球通脹率大概率在基數效應下回落,但可能仍高於新冠疫情前水平。

三、對後疫情時代通脹的思考。1)通脹與經濟增長。適度通脹有益於經濟增長,但通脹過高將抑制經濟增長。2021年美國“脹”成爲“滯”的催化劑。2)通脹與貨幣政策。通脹壓力決定貨幣政策空間。美歐等國通脹牽動貨幣政策緊縮加快,而新興市場傾向於防禦性加息,通脹對於全球貨幣政策而言或是一個持續存在的挑戰。3)全球通脹格局或面臨重置。全球金融危機以來,有效需求不足、科技進步、國際貿易等多因素造就了全球低通脹格局。新冠疫情後,一些長期抑制通脹的因素或會生變,如綠色經濟拉動投資與增長、能源轉型短期內或抑制生產率、貿易保護繼續升級等。

風險提示:變異病毒影響超預期,全球通脹演繹超預期,美聯儲等央行政策力度超預期等。

2021年,隨着美歐等主要發達經濟體物價水平急劇攀升、全球大宗商品價格暴漲,通脹成爲疫情爆發以來全球經濟最鮮明的特徵之一。自上世紀80年代以來,全球通脹水平呈下降趨勢;2008年國際金融危機後,主要發達經濟體通脹水平更長期低於2%。因此,2021年全球通脹壓力令人始料未及,而2022年全球通脹如何演繹仍存爭議。本文梳理2021年以來影響全球通脹的主要因素,並展望2022年多方因素的發展方向,最後就後疫情時代的通脹問題進行簡要討論。

2021年全球通脹形勢回顧

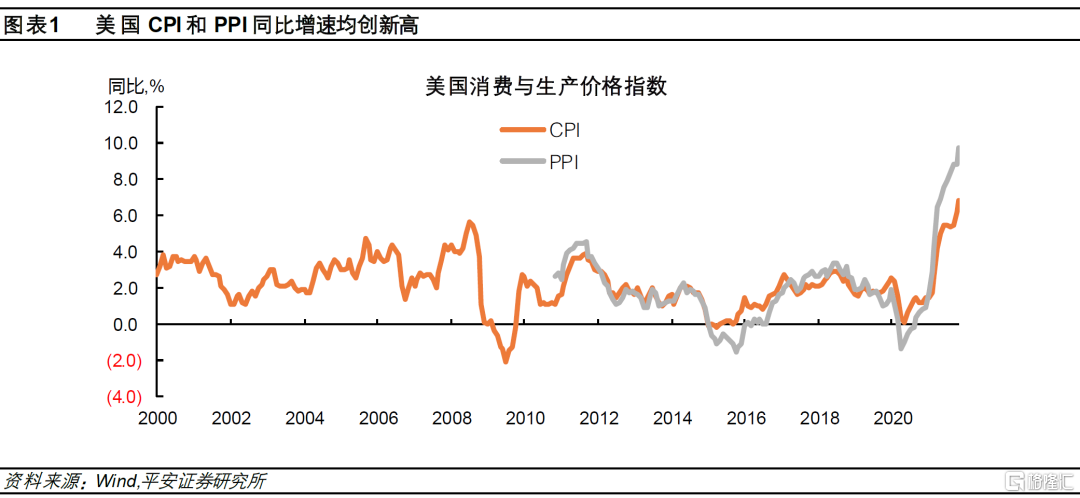

據IMF最新預測(2021年10月),2021年全球CPI同比增速將由2020年的3.2%上升至4.35%。美歐等主要發達經濟體消費者物價水平更加急劇地攀升:2021年11月,美國CPI同比高達6.9%,創近四十年以來新高;歐元區HICP同比達4.9%,創1997年有統計以來最高;英國CPI同比達5.1%,創近十年以來新高。除終端消費品外,全球大宗商品與生產材料價格也經歷暴漲。2021年1-11月,IMF初級產品價格指數漲幅達50%,其中能源品價格指數漲幅更達100%。2021年11月,美國PPI同比達9.6%,創2010年統計以來最高(圖表1);2021年10月,中國PPI同比曾高達13.5%,創1996年統計以來最高。

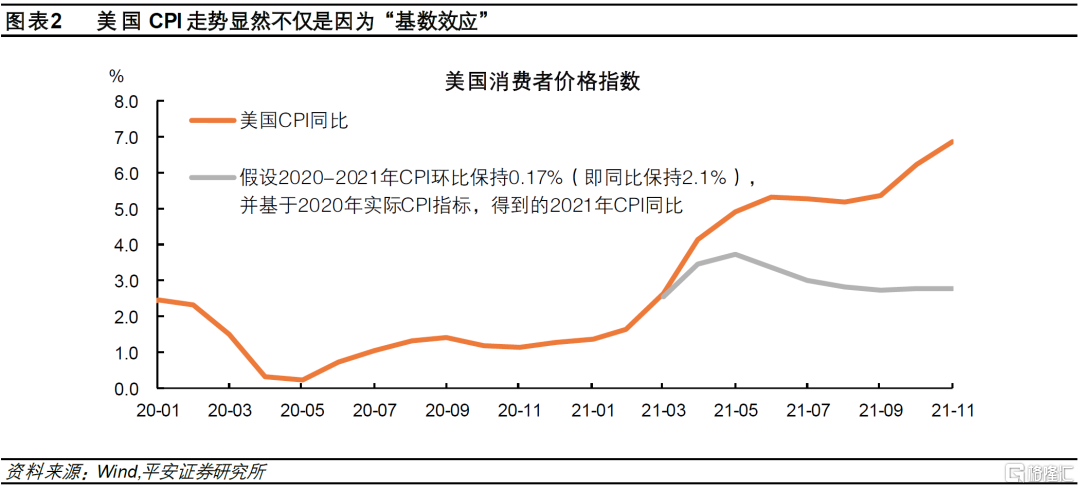

2021年,全球經濟在危機後復甦,“通貨再膨脹”本是經濟復甦的正常現象。從歷史經驗看,各國經濟由通縮走向通脹的過程,通脹率往往需要一定程度上超過危機前水平,以彌補危機時期物價水平的短暫失速。以美國爲例,2008年次貸危機爆發使美國經濟陷入通縮,美國CPI同比在2009年7月曾跌至-2%;隨着經濟復甦,美國物價水平企穩回升,2010年上半年CPI同比基本回到2%以上;此後在美聯儲第二輪量化寬鬆(QE)的助推下,2011年8-9月美國CPI同比曾升至3.8%。2020年,新冠疫情重創全球經濟,2020年美國CPI同比在5月僅爲0.2%,全年同比僅1.3%。我們測算,假設2020年3月以來美國CPI環比維持0.17%(同比維持2.1%)增長,那麼僅由於2020年新冠疫情衝擊後的通縮,2021年CPI當月同比讀數將“自然地”達到2.6-3.7%(圖表2)。不過,2021年美歐通脹率走勢顯然高於基數效應,需求復甦之快與供給修復之慢均超預期。

2021年,新冠疫苗推廣爲需求復甦奠定基礎,而貨幣與財政刺激力度空前令需求復甦顯著加快。截至2021年12月中旬,全球至少接種一劑新冠疫苗人數超過44.5億人,佔比超過56%;其中,中國、美國、歐盟、日本等主要發達經濟體完全接種比例均超過60%。儘管嚴格意義上的“羣體免疫”尚未實現,但疫苗的保護顯著降低了死亡率與重症率,繼而病毒對居民健康與經濟活動的衝擊大幅減弱。

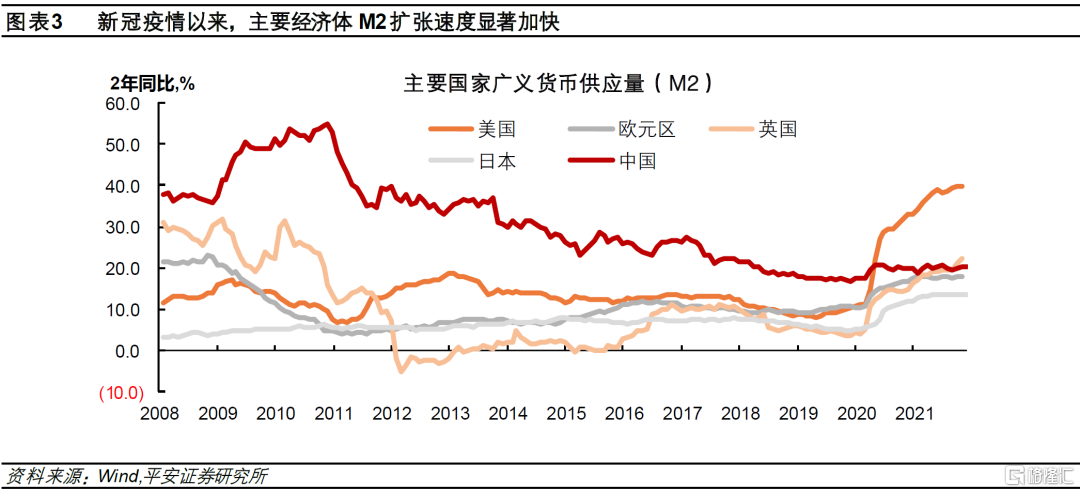

貨幣政策方面,主要發達經濟體央行一步到位地降息至歷史最低水平,包括美國、歐元區、英國、澳大利亞和加拿大在內的衆多經濟體央行進一步實施量化寬鬆。2020年新冠疫情後,全球主要經濟體(尤其發達經濟體)貨幣供應量激增並持續至今;2021年1-10月,美國、歐元區、英國、日本和中國的廣義貨幣供應量(M2)分別擴張了38.2%、17.5%、21.0%、12.7%和17.6%,而2019年同期其M2擴幅分別僅爲5.4%、5.3%、0.3%、1.9%和6.5%(圖表3)。

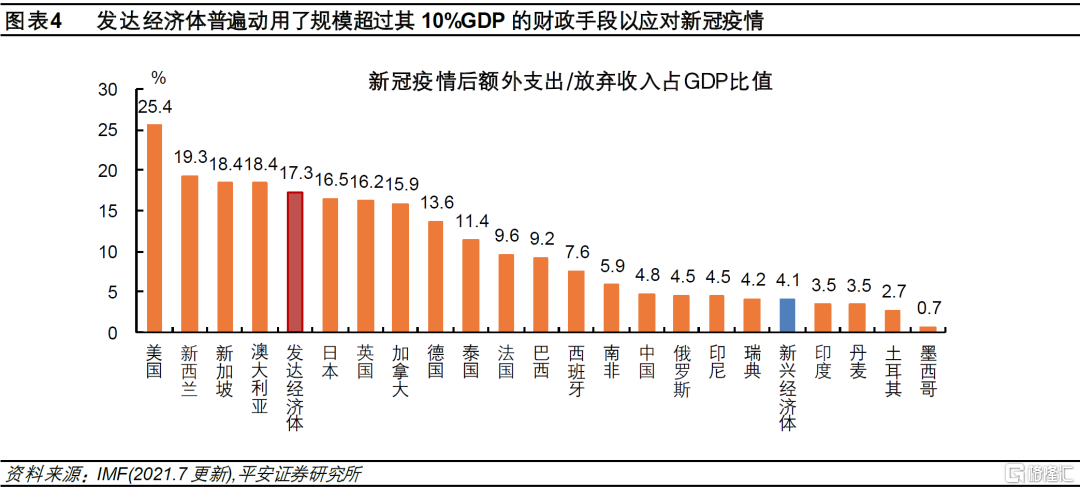

財政政策方面,據IMF統計,截至2021年7月,主要發達經濟體已經動用了規模達其全年GDP的17.3%的財政資金(包括額外財政支出及放棄的財政收入)以應對新冠疫情(圖表4)。其中,美國動用的財政刺激金額超過GDP的25%。2021年,美國拜登政府推出1.9萬億“美國救援計劃”,其中有近1萬億直接或間接補貼居民,使美國居民整體收入超過新冠疫情前水平,造就了終端消費的強勁。此外,美國還推出初始價值爲高達4萬億的中長期財政計劃,雖然法案尚未實施,但在預期層面提升了消費和投資需求。值得一提的是,在事實上踐行現代貨幣理論(MMT)之下,發達經濟體實現了貨幣政策與財政政策的配合,財政融資成本的下降以及財政紀律的弱化,化作一劑“興奮劑”,更加明顯地刺激着需求的增長。

2021年,新冠疫情反覆、能源轉型、供應鏈瓶頸與貿易保護等共同形成供給約束。理論上,物價水平是需求與供給的平衡器,當需求增長較快時,物價的上升將鼓勵企業擴大生產,加快供給端修復,直到供需達到新的平衡。但是,2021年全球供給修復遇到了一系列特殊的瓶頸,供給約束成爲全球通脹走高的關鍵推手。

首先,2021年新冠疫情對“供給國”形成較大沖擊。2021年新冠疫情因變異病毒的出現而持續蔓延,由於全球疫苗普及程度分化,病毒對於以美歐爲代表的“需求國”衝擊較小,但對於以東南亞爲代表的“供給國”仍形成明顯衝擊。尤其2021年下半年以來,Delta病毒的出現使東南亞製造業PMI重新驟降至緊縮區間。因此,疫情衝擊對全球商品供給端的抑制超過對於需求端的抑制,進一步加大了供需缺口。

其次,全球能源轉型加速暫時引發能源緊缺。2021年以來,國際油價漲幅超過60%,英國天然氣價格暴漲300%以上,能源品價格的急漲凸顯供給的緊缺。美國能源信息署(EIA)數據顯示,全球石油產品需求已基本回歸疫情前水平、但並未超過,而供給恢復過慢是能源緊缺的核心因素。此外,全球能源品供給又受能源轉型浪潮的影響。2021年以來,全球綠色經濟與能源轉型目標更加明確:例如,中國不斷明確“碳達峯、碳中和”目標,美國拜登政府推出的中長期財政計劃恰以“氣候變化與基建”爲主題,歐盟的1.8萬億歐元財政計劃的重點恰是投資構建氣候友好型經濟等。全球能源轉型加速的另一面,是傳統能源資本開支動力不足,例如美國石油企業的鑽井平臺投資明顯落後於需求和油價的增長。

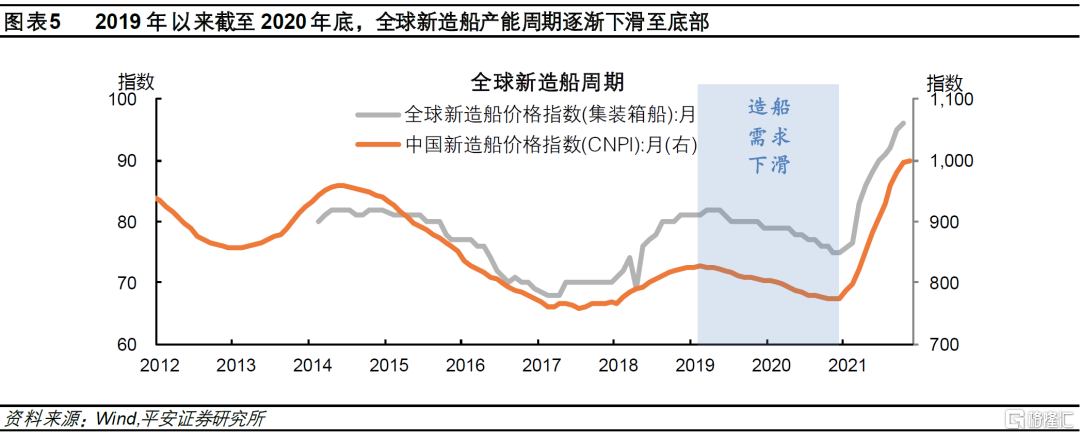

再次,供應鏈瓶頸與貿易保護主義進一步阻礙商品供給。2021年以來,全球貿易與物流成本急劇上升,波羅的海乾散貨指數(BDI)和衡量集裝箱運價的貨運指數(FBX)已分別上漲120%和230%以上。本輪供應鏈問題背後有多個“瓶頸”:一是,新冠疫情對交運物流行業的就業修復產生持續壓制,限制了相關服務供給。二是,以運輸業爲代表的物流能力遇到週期性瓶頸。例如,2019年以來截至2020年底,全球新造船產能週期逐漸下滑至底部(圖表5),使本輪海運運力瓶頸更快到來;三是,近年來貿易保護、產業保護思想持續發酵,原本暢通的國際經貿網絡已經出現堵點和斷點,而各國自身的產業鏈建設很難及時跟上,使供應鏈的脆弱性進一步凸顯。

2022年全球通脹走勢展望

2022年,全球通脹率大概率在基數效應下回落,但可能仍高於新冠疫情前水平。據IMF最新預測(2021年10月),全球CPI同比增速將由2021年的4.3%回落至2022年的3.8%,但仍高於2019年的3.5%。其中,發達經濟體通脹率將由2.8%回落至2.3%,新興和發展中經濟體的通脹率將由5.5%回落至4.9%。與此同時,新冠疫情以來,防疫政策與復工復產的差異,加上各國消費品產能週期本身有別,使部分國家與全球的通脹週期錯位,例如未來中國、日本等通脹率將由底部上升,意味着不同經濟體通脹走勢或趨於收斂。具體來看,2022年影響全球通脹的多個因子料將變化。

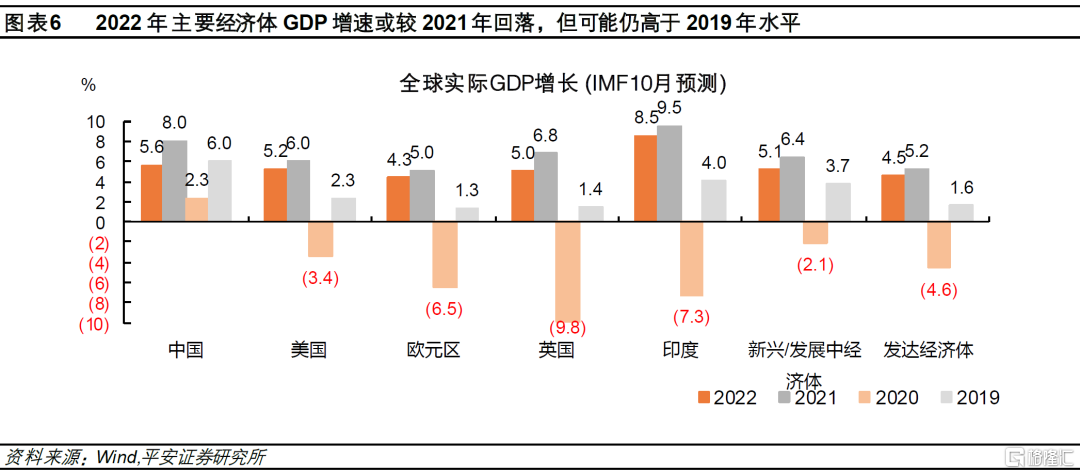

第一,2022年全球經濟復甦斜率放緩,全球商品供需更趨平衡。據IMF最新預測,2021年全球發達經濟體和新興/發展中經濟體實際GDP增速分別爲5.2%和6.4%,2022年將分別回落至4.5%和5.1%,但仍然高於2019年的1.6%和3.7%(圖表6)。除了全球經濟增速的回落,2022年全球經濟的結構性變化也可能進一步緩解通脹壓力:美歐等國的需求增長重心將由商品轉向服務,這意味着美歐消費需求的外溢效應將大幅弱化,全球商品總需求的增量將大幅受限。而美歐服務消費的外溢性本身不強,且美國服務貿易出口主要成分爲旅遊業,考慮到大部分新興經濟體對於邊境開放更加謹慎,該部分外溢效應更爲有限。

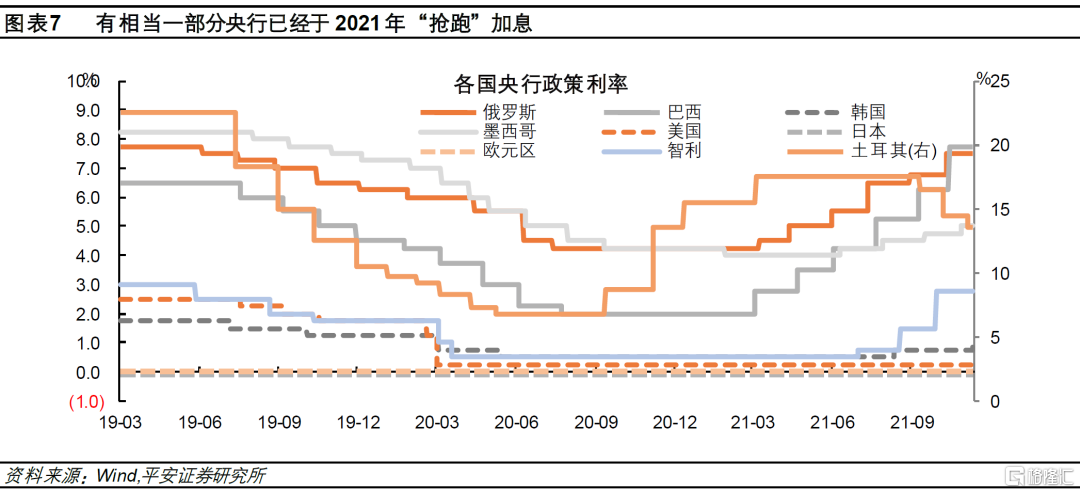

第二,全球貨幣與財政刺激轉向或退坡,政策餘量空間有限。貨幣政策方面,隨着經濟復甦更加充分、通脹壓力持續攀升,2022年全球大部分央行均可能邁向緊縮,全球流動性收緊是必然趨勢。美聯儲已經於2021年12月宣佈加快削減資產購買節奏,預計將於2022年3月結束QE,最新點陣圖預測2022年或加息3次。其他發達經濟體央行方面,英國央行在2021年12月已經首次加息,加拿大央行已於2021年10月結束QE,而澳洲央行的“鴿派”引導在市場失效。上述市場的短端國債利率自2020年10月以來已經陡然上行,金融環境已開始趨緊。新興市場方面,有相當一部分央行已經於2021年“搶跑”加息,如俄羅斯、巴西、土耳其、墨西哥、智利等(圖表7)。

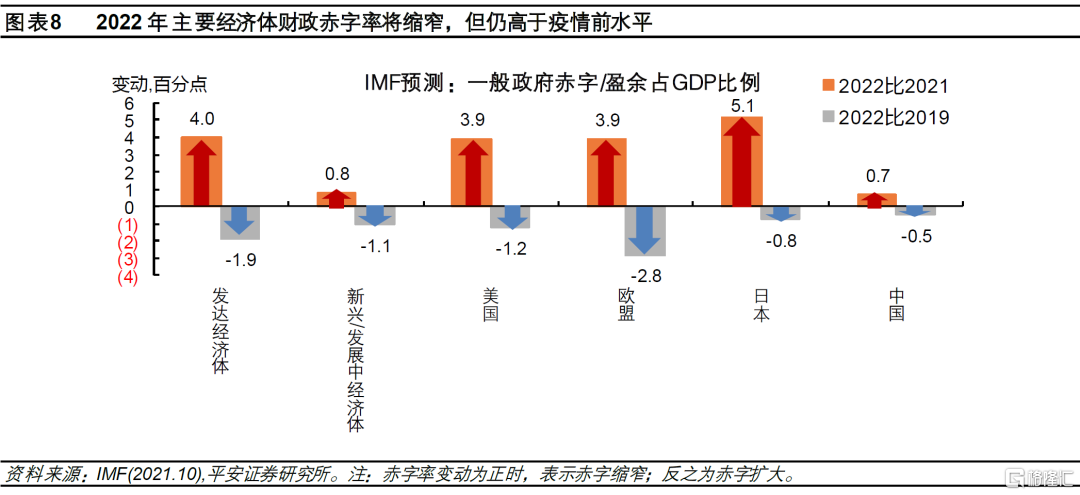

財政政策方面,2022年大部分經濟體或開始縮減赤字,試圖向“穩健財政”的基調回擺。據IMF最新預測,2022年發達經濟體一般政府赤字率將縮窄4個百分點左右,新興和發展中經濟體將縮窄0.8個百分點(圖表8)。雖然前期財政對居民的補貼可能仍有餘量,但以美國爲例,隨着居民可支配收入不斷消耗,截至2021年四季度,美國居民儲蓄率已經基本降至新冠疫情前水平。因此,2022年財政刺激餘量對居民收入和消費能力的提升料將有限。

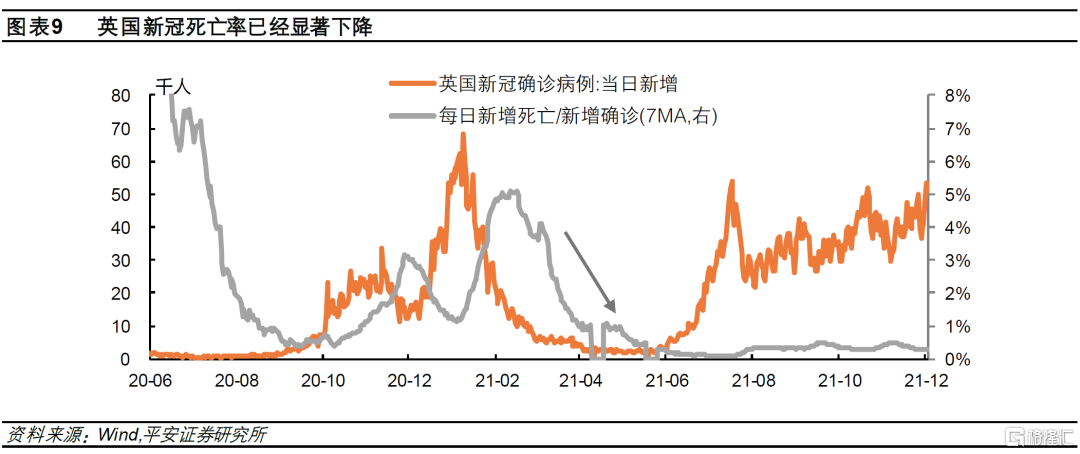

第三,全球新冠疫情發展仍存變數,但對供給端的壓制有望減弱。自2021年11月底,Omicron變異病毒的出現爲全球新冠疫情發展平添了不確定性。不過,全球在抗擊新冠疫情方面已經實現的進步也是不爭的事實。如果不考慮Omicron病毒的未知性,在新冠疫苗保護和醫療經驗積累下,主要經濟體的新冠重症率和死亡率已經顯著減輕(圖表9)。未來,隨着疫苗針對新病毒不斷改進、“加強針”推廣、“特效藥”上市等,新冠對居民健康的威脅或更加可控。在此背景下,全球或逐步與新冠病毒更加“和平”地相處,例如各國政府將逐步開放線下經濟活動與邊境管控,居民將更加積極地重回工作崗位等,因疫情造成的供給約束有望緩解。

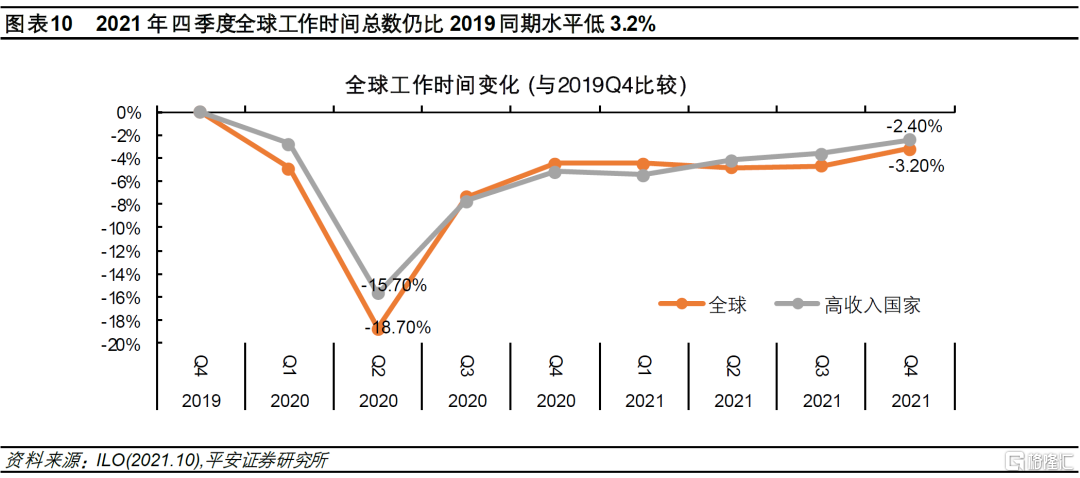

第四,全球就業市場繼續修復,在提升供給的同時,也使貨幣政策轉向更加堅決。就業市場是後疫情時代的經濟復甦難點。據國際勞工組織(ILO)測算,2021年四季度全球工作時間總數仍比2019同期水平低3.2%,對應9640萬全職崗位缺失(圖表10)。以美國爲例,2021年以來美國進行大規模失業補貼,一定程度上抑制了居民重返就業的積極性,疊加新冠疫情擾動不斷,美國就業市場恢復不及預期。截至2021年11月,美國非農就業人數缺口仍有近400萬人,同時因勞動參與意願不高勞動力缺口仍高達240萬人。2022年,隨着失業補貼退坡,以及新冠疫情風險更加可控,全球就業市場復甦有望更加充分。一方面,就業復甦有助於提升商品和服務供給,直接緩解通脹;另一方面,在更加積極的就業數據支撐下,各國央行貨幣政策緊縮或有加快的空間,間接提升貨幣政策對通脹的抑制。

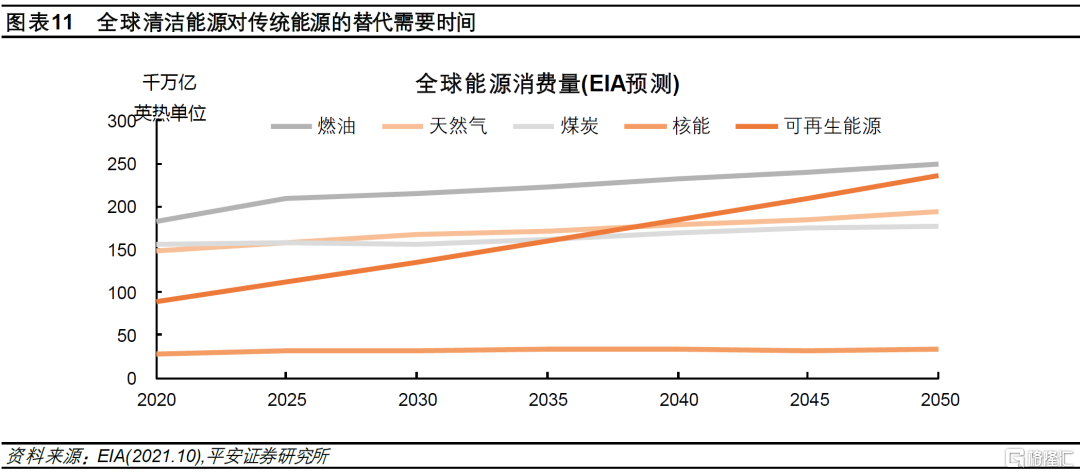

第五,能源轉型、部分供應鏈瓶頸以及貿易保護主義等屬中長期問題,仍將持續爲通脹加溫。首先,中國、美國及歐盟等主要經濟體均已明確了中長期減碳路徑,各國能源轉型並無退路。且未來五年,清潔能源對傳統能源的充分替代尚需時日,全球能源轉型或處於供需錯位的“尷尬期”。據EIA預測,到2050年,全球可再生能源消費將直線上升,而傳統燃料消費需求在2025年以前仍會快速上升,之後纔會放緩(圖表11)。因此,2022年,傳統能源投資或繼續受抑制,繼而全球能源品價格或維持相對高位。其次,在國際供應鏈瓶頸方面,貿易需求的降溫、勞動力的逐漸修復等或幫助部分環節修復,但船舶等運輸設備的供應需時更久,美歐等發達國家相關基建基礎薄弱的現狀短期也很難改變。最後,“全球化”退潮趨勢或將延續。尤其在2022年,當經濟復甦較爲充分、新冠疫情影響趨弱後,部分國家或將更投入於自身供應鏈和產業鏈的建設,一旦國際分工合作減少,全球商品生產成本與價格或被迫上升。

對後疫情時代通脹的思考

2021年全球通脹的上升,尤其美歐等發達經濟體通脹形勢大超預期,對貨幣政策帶來新的挑戰,也引發了我們對於下述三大問題的思考。

問題一:通脹如何影響經濟增長?

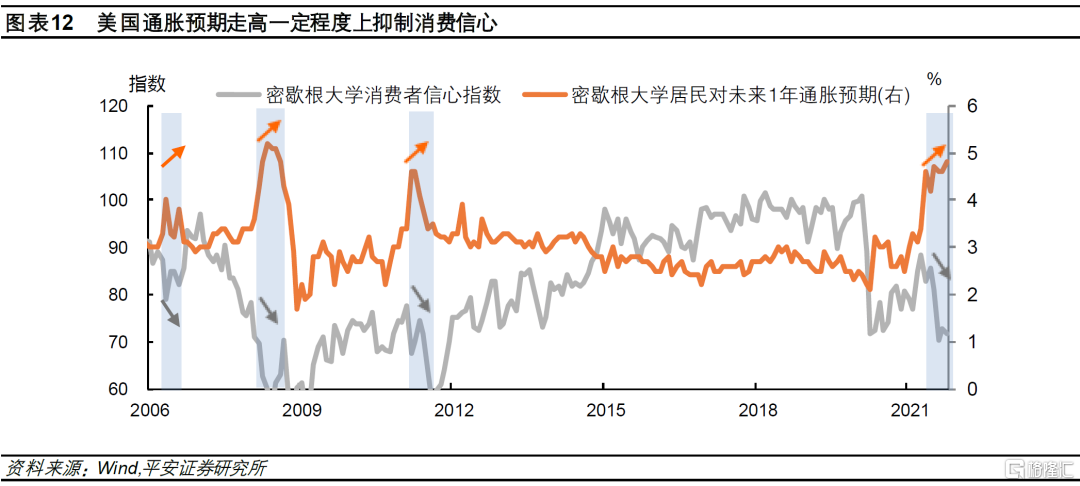

雖然適度通脹有益於經濟復甦,但2021年美歐等經濟體通脹顯然過高,而經濟增長與就業恢復遲緩,形成“類滯脹”局面。當通脹壓力達到一定程度時,“脹”很可能成爲“滯”的催化劑。以美國爲例,美國通脹對經濟的負面影響,至少體現在四個方面:一是,物價上漲與通脹預期走高抑制消費信心(圖表12)。2021年,美國密歇根大學調查的居民對未來1年通脹預期升破4%以後,居民消費信心也見頂回落,11月這一消費信心指數創2011年以來最低。二是,通脹壓力抑制製造業產出。2021年,美國ISM製造業PMI中的物價分項顯著攀升,而製造業PMI產出指數以及非製造業PMI商業活動指數自3月以後並未繼續上升,一個可能原因就是原材料價格急速攀升帶來抑制。三是,工資上漲“跑輸”物價,進一步抑制就業復甦。2021年4月以來,美國非農時薪同比和環比增速均未能“跑贏”CPI增速,居民就業意願很難被調動,正如四季度美國非農就業數據疲弱所示。四是,美國國內物價壓力抑制出口、擴大貿易逆差。美國國內物價壓力,一方面將增加對低價商品的進口需求,另一方面也可能抑制其出口表現。2021年下半年以來,美國貨物貿易逆差屢創歷史新高,對美國經濟形成拖累。

問題二:通脹如何影響貨幣政策?

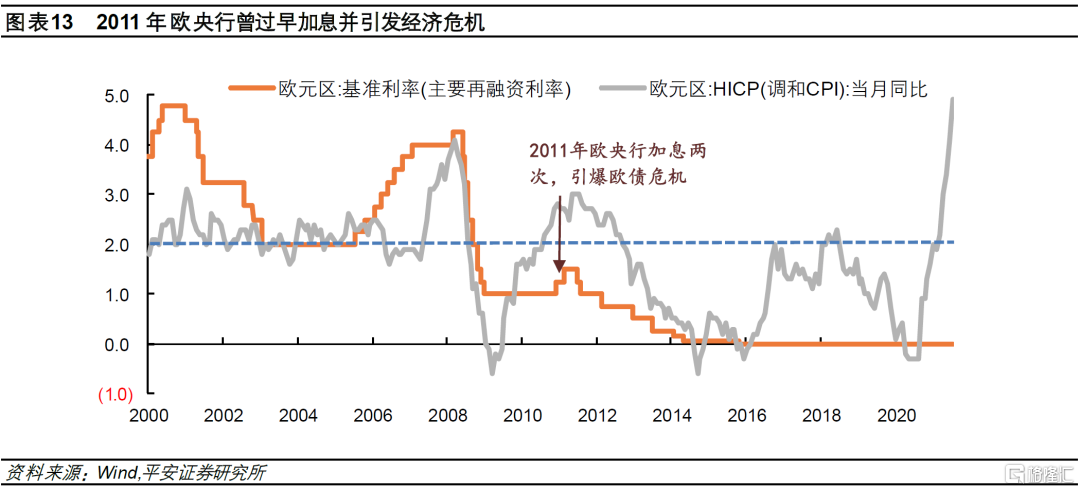

對於新冠疫情以來的貨幣政策,發達經濟體央行似乎達成了一定共識,在貨幣政策天平中更加重視“滯”,而不是“脹”。其背後的邏輯,或許有過去近十年通脹一直低於目標的坦然,也有歷史上過早加息引發經濟衰退的教訓(圖表13)。但是,面對後疫情時代下需求的快速復甦和供給的滯後響應,貨幣政策的猶豫不決正在引發通脹加速的風險,央行預期引導也將更加艱難。與此同時,與發達市場的“記憶”不同,大部分新興市場並沒有體驗過貨幣政策過早收緊之痛,更多經歷的是資本外流之傷,因此更有動機去選擇防禦性加息。然而,本輪新興市場的復甦節奏整體上落後於發達市場,提前加息勢必抑制其經濟復甦。往後看,通脹對於全球貨幣政策而言或是一個持續存在的挑戰。

問題三:全球通脹格局會否長期性改變?

2008年國際金融危機以來,發達經濟體長期陷入“低通脹、低增長、低利率”格局。其背後可能包括三個原因:一是有效需求的不足(如長期停滯理論所預言的),二是科技進步後的生產效率提升,三是國際貿易帶來的消費成本下降。目前來看,這些長期抑制通脹的因素可能正在變化:首先,美歐等經濟體以綠色經濟轉型爲契機,在貨幣寬鬆窗口期加大中長期財政投入,是否可以系統擡升有效需求及潛在增長率值得關注;其次,經濟轉型長期可能降低成本,但在新舊能源換擋的階段,能源行業的有效生產率或暫時下降、生產成本暫時上升;最後,2021年全球通脹危機後,各國或更加重視內部產業鏈穩定,如美國加強基建、重振“美國製造”等,全球經貿關係可能繼續內向收斂。綜上,後疫情時代的全球通脹格局有可能面臨重置。2022年以後,全球通脹中樞是否邁上新臺階,發達經濟體“三低”(低通脹、低增長、低利率)格局會否聯動扭轉,我們有了更多理由去關注和期待。