本文來自格隆匯專欄作家:華泰固收張繼強

摘 要

報告核心觀點

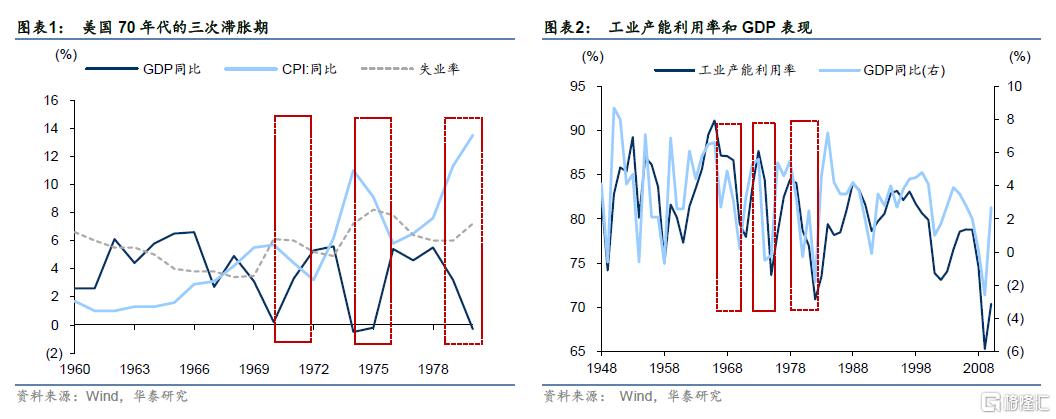

缺煤限電、房地產下行、疫情對消費衝擊等多重外力衝擊下,三季度中國經濟數據下行壓力明顯增大,而以PPI爲代表的通脹壓力持續上升,供需紊亂下類滯脹特徵明顯。歷史上滯脹的經典案例發生在20世紀70年代的美國,在經歷了低通脹、高增長的黃金時代後,缺少新的技術革命,國家競爭力和企業活力下降,凱恩斯主義政策逐步失效,而石油危機引爆大滯脹。裏根上臺後推行結構改革,沃克爾通過緊縮貨幣控制通脹,以及後來的信息革命興起,美國才逐步走出滯脹陰影。美國大滯脹的歷史對我們判斷當下的經濟、政策取向和市場表現都有借鑑意義。

美國大滯脹的是滯脹“基因”疊加石油危機的產物

美國大滯脹是滯脹“基因”疊加石油危機等事件衝擊的產物。在經歷了低通脹、高增長的黃金時代後,美國經濟逐漸缺乏內生動力和國際競爭力,而凱恩斯主義的過度使用下貨幣政策持續擴張,石油危機更是直接引爆大滯脹。在實際工資剛性和高漲的通脹預期下,工資和物價呈現螺旋式上升。

美國是如何走出大滯脹的?

至少有三個因素幫助美國走出大滯脹:1、裏根總統上臺後推動結構性改革,包括縮減政府規模、相信企業家力量、放鬆行業管制等措施;2、沃爾克出任美聯儲主席選擇先控制“脹”,採取緊縮性貨幣政策,併爲美聯儲贏得信譽。此外,美國通過與沙特阿拉伯的雙邊協議,影響了其他OPEC成員國,成功打造美元石油體系;3、信息產業的興起以及經濟全球化最終帶領美國經濟走出大滯脹的陰影。

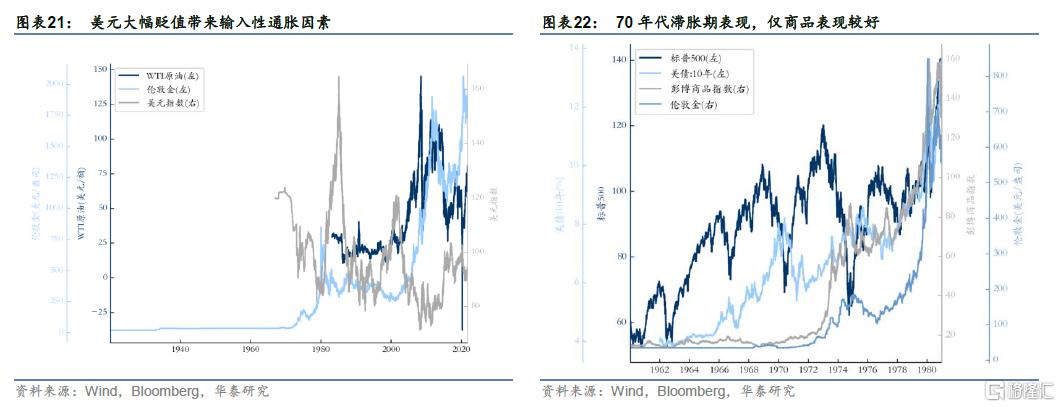

滯脹時期的大類資產表現:回報有限,結構性機會仍存

回顧美國大滯脹和我國近年來類滯脹時期,不難發現一些資產表現的共性:類滯脹環境下各類資產回報表現都可能有限,需放低期待尋找結構性機會。在大滯脹時期,美股迎來失落的十年,行業分化嚴重,定價能力強、勞動力成本佔比低的行業表現更好。供需缺口推升的高通脹和寬貨幣影響下,美債利率也隨之多次創新高。商品尤其是能源、黃金能夠滿足對衝通脹和避險的需求,表現相對較好。但每段時期滯脹的成因不同,政策應對的方式也存在區別,需要生搬硬套。

滯脹歷史的啓示與反思

碳減排+逆全球化+MMT可能導致全球經濟帶有了滯脹的“基因”。我國今年四季度也表現出滯脹的數據特徵,缺煤限電、地產下行、疫情衝擊等多重因素導致經濟下行同時PPI走高。貨幣政策面對“滯”和“脹”同時存在,過鬆或過緊都不合適,更多的將採取結構性貨幣政策。市場表現上,股市面臨的業績預期、估值和情緒因素難以形成有效共振。上遊週期板塊從炒價格到關注業績兌現,尋找景氣產業鏈細分上遊,中遊製造等待PPI-CPI剪刀差回落。債市預計仍以區間震盪爲主。不同於上世紀美國大滯脹,當下美聯儲縮減QE蓄勢待發、美元偏強下黃金需等待時機,油價等表現可能偏強。

風險提示:油價上漲超預期、疫情再次擴散、政策超預期收緊。

20世紀70年代美國大滯脹回顧

缺煤限電、房地產下行、疫情對消費衝擊等多重外力衝擊下,三季度經濟數據下行壓力明顯增大,而以PPI爲代表的通脹壓力持續上升,造成PPI-CPI剪刀差不斷擴大,供需紊亂下類滯脹特徵明顯。傳統定義中,所謂滯脹是指宏觀經濟通貨膨脹與經濟低速增長交織並存的狀態。歷史上的經典案例是美國20世紀70年代的滯漲,本文對美國大滯脹的成因、傳導機制,以及滯脹時期的資產表現進行剖析,並於當前市場情況進行對比參考,以期對當下有所啓發。

上世紀70年代的美國在經歷了低通脹、高增長的黃金時代後,國家競爭力和企業活力下降,而石油危機助推美國通脹水平攀升,導致除商品外的大類資產均表現較弱。繼60年代低通脹、高增長的黃金時代後,凱恩斯主義大興其道,菲利普斯曲線是政策祕方,美國經濟似乎找到了永久繁榮的要訣,但大滯脹時代悄然到來。70年代前後美國經歷了經濟增長緩慢、通脹與失業率雙高的滯脹階段,具體可以分爲1968年中至1970年中、1973 年初至1975年初、1979年底至1980 年底的三次滯脹期。

內因:經濟缺乏內生動力+凱恩斯主義的過度使用

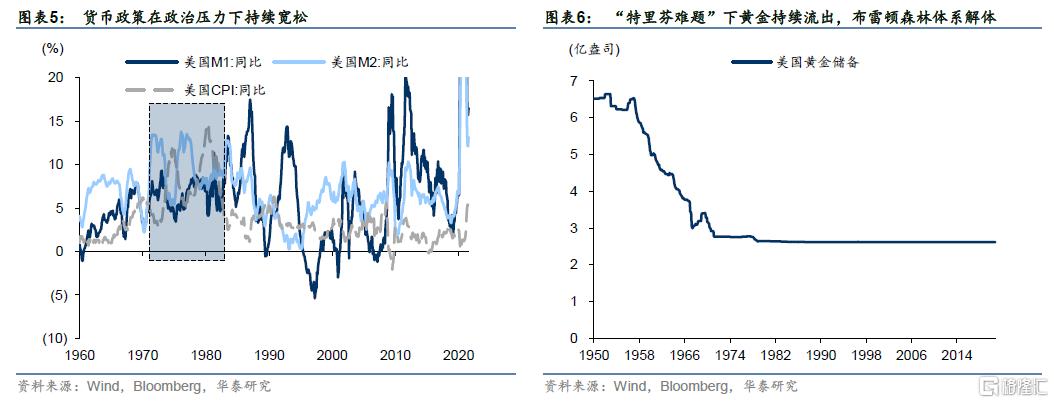

二戰之後百廢待興,內外需疊加帶動美國進入了二十多年的黃金期。得益於歐洲和日本的重建需求帶動外需、美國降低關稅重建自由貿易、第三次科技革命成果推動下,美國經濟快速增長,標準化生產的推廣提升了美國企業的效率和競爭力。此外,美國是二戰後全球最大的人才受益國,吸納各國人才的戰略戰術並積極實施,歐洲逃難到美國的一批優秀科學家以及技術“軍轉民”推動了美國的科技進步;國內複員軍人就業娶妻生子帶來勞動力和人口紅利推動了第一代嬰兒潮。

凱恩斯主義大興其道,菲利普斯曲線是政策祕方,美國經濟似乎找到了永久繁榮的要訣,但大滯脹時代悄然到來。隨着戰後重建工作基本完成,新技術距離大規模應用仍需時間,亞洲四小龍崛起開始與美國製造業展開競爭,美國經常項目陷入逆差,增長內生動力放緩。60年代初,肯尼迪-約翰遜政府採取了包括減稅和增加政府開支等方式帶動就業和經濟增長,同時越南戰爭和朝鮮戰爭也令美國軍事開支大大增加,帶動60年代中期美國出現了暫時繁榮。爲了協調擴張性財政帶來的政府赤字,美聯儲實施了低利率政策,推動通脹率擡升。到60年代末,美國面臨內生動力不足、財政政策退出、貨幣政策由鬆轉緊的三重困境。

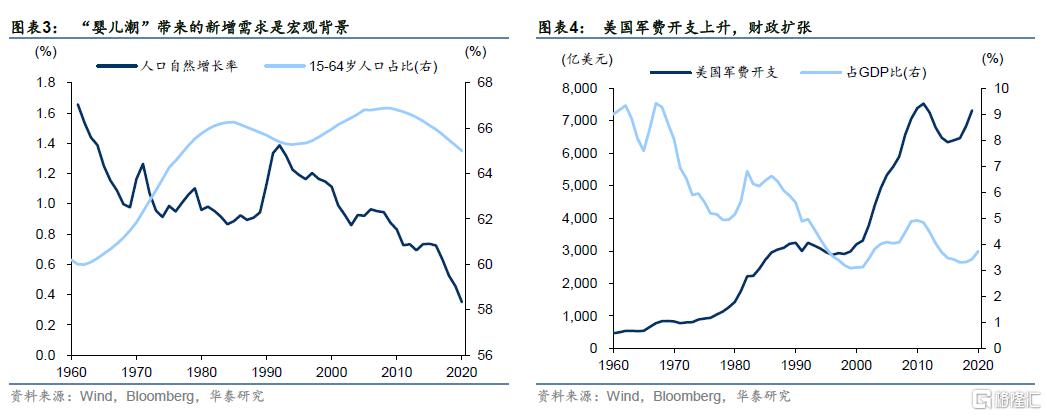

學界對美國70年代大滯脹的成因存在諸多分歧,我們認爲核心其實是美國競爭力和企業活力下降,原油供給衝擊是引爆滯脹的導火索。經過二十多年的繁榮之後,加上冷戰背景,美國工會聯盟力量強大,約翰遜總統大力推行“偉大社會”計劃提高社會福利和最低工資,加上缺少明顯的科技革命,其實已經在降低美國企業的競爭力。歐洲和日本經濟在此時已經得到明顯恢復,而油價飆升之後,日德汽車由於耗油量低,競爭力大增。在這種背景下,美國貿易順差開始轉爲逆差。

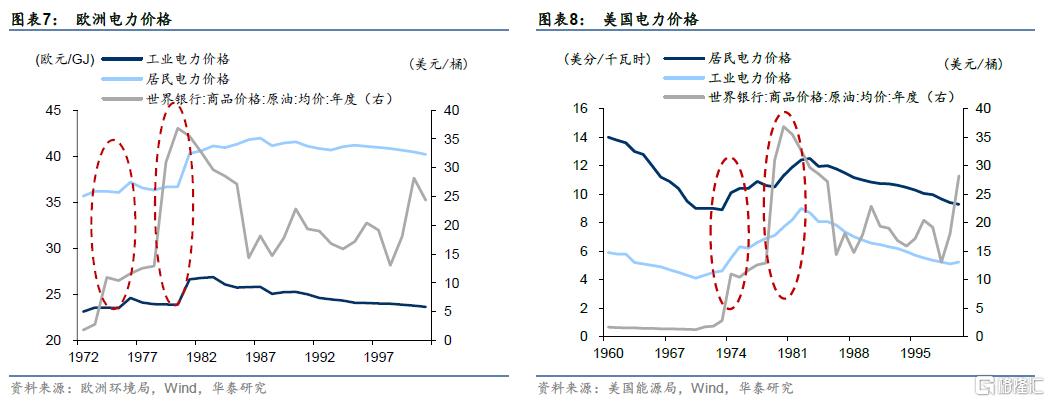

但凱恩斯主義政策取向下,面對經濟下行和就業壓力下,美國採取了財政和貨幣寬鬆方式加以應對。美國政府“偉大社會”計劃實施過程中,同時進行減稅,增加社會福利,同時進行對越戰爭,財政赤字迅速增加,通脹壓力就已經出現。尤其是伯恩斯擔任美聯儲主席之後,希望通過寬鬆的貨幣政策提振。美國貿易逆差出現,產品競爭力下降,加上越戰對財政的消耗,國際收支平衡惡化,美元危機反覆爆發。直到1971-73年佈雷頓森林體系瓦解,貨幣政策失去了錨,控制利率的結果是貨幣供應量大增,美元出現明顯貶值。而海外美元大量回流,進一步推升了美國的通脹率。

傳導:石油危機引爆大滯脹

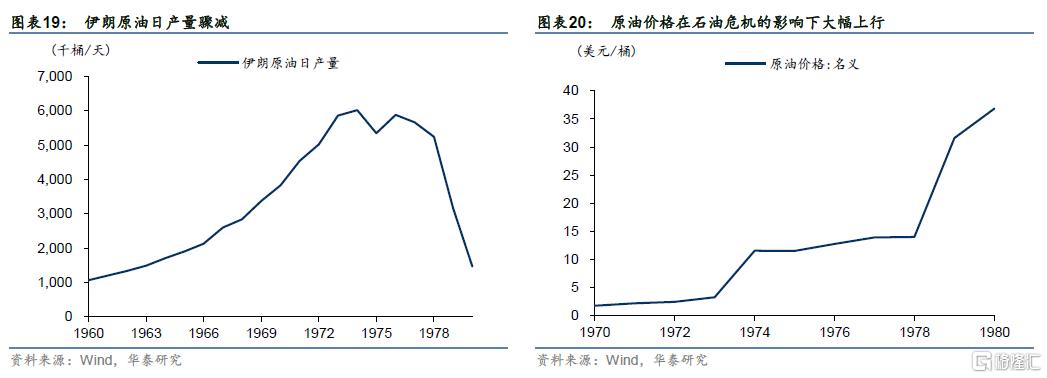

石油危機間接推動了70年代美國通脹的上行,美國消費導向經濟結構使得原油價格上漲迅速擴散至原材料等上遊企業,緊接着蔓延到全行業,擡升投資要求回報率。

工業生產方面,由於石油供應不足,汽車、航空等直接石油需求行業首先受到衝擊。在汽車業,美國政府頒佈的《燃油經濟法案》要求車企放棄危機前流行的全尺寸後驅車轉向小排量小尺寸的橫直前驅車,相較於大排量豪華車,美國車企對小型車完全沒有經驗,一方面生產線需要改裝,汽車主要部件需要重新設計,產量大跌,另一方面汽車性能(馬力減小等)和質量下降(Ford Pinto油箱爆炸案)也令汽車銷量大跌,而趁機進入美國市場的日本省油車更令美國汽車產業雪上加霜。在航空業,由於燃料短缺,平均每天有300多個航班被取消,航空公司紛紛取消了新飛機訂單。

燃料短缺導致的電價上漲推動了更大範圍的成本上升。電力不足問題最早出現在60年代末,例如在弗吉尼亞地區,60年代末由於人口激增和工業需求,用電需求年平均增長14%(一般爲7-8%),在1967-1969年熱浪期間,公用事業公司不得不降低電壓並要求客戶減少用電。70年代初,由於《清新空氣法案》,發電公司越來越多依賴原油而不是傳統的煤炭來發電。而核電等新能源由於排放熱水會對環境造成熱污染而不斷受到環保法壓力,同時建設成本相當於傳統發電站的5倍,因而沒有發展起來。石油危機期間,油價上升引致包括煤炭在內的其他發電能源價格飆升,但是州政府有責任確保居民電價不得大幅上漲,因此電價上漲的壓力主要落在了工業企業身上。根據美國能源局數據,1982年居民電價12美分/千瓦時,較1971年上漲了33%,而工業電價則從1971年的4美分/千瓦時飆漲125%到1982年的9美分/千瓦時。

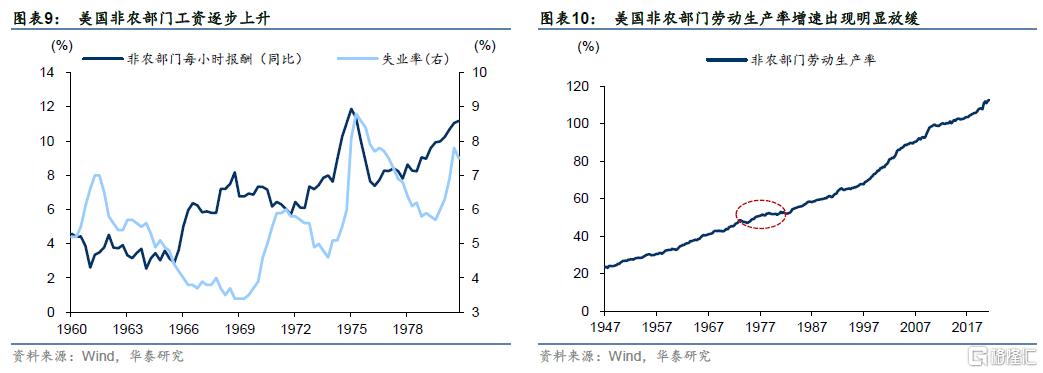

最致命的問題是實際工資剛性和高漲的通脹預期下,工資和物價呈現螺旋式上升,形成生活成本提升-工人要求提高工資-物價繼續上升-強化通脹預期的傳導鏈條。實際工資剛性和通脹率上升共同擡高了名義工資,增加企業成本。一方面,70年代勞動生產率下降,但在美國工會實際工資並未相應調整,即實際工資剛性;另一方面,美聯儲在應對通脹時並未保持政策穩定性,向市場釋放出無法管理通脹的信號,通脹預期提升。而由於美國工會力量強大,企業無法通過降低工資調整成本,只能提高產品價格,將通脹負擔通過產業鏈傳導至消費者,企業又不得不進一步提高工資或者裁員,導致工資和物價呈螺旋式上升。

尼克鬆時代爲了抑制通貨膨脹,美國政府實行價格管制,短期獲得收效,但很快通脹再次出現。由於美國工會力量的存在,工資存在黏性,企業只能少僱傭工人,疊加經濟下行,惡化了就業狀況。與此同時,美國勞動生產率增速出現了明顯的放緩,工資增長率也隨之下降。

結果:結構性改革+緊縮的貨幣政策

美國大滯脹是如何結束的?後續美國政府採取了一系列應對措施,疊加了美聯儲主席沃克爾重塑央行和美元信譽,加上新的經濟力量出現,最終帶領美國走出大滯脹的陰影。

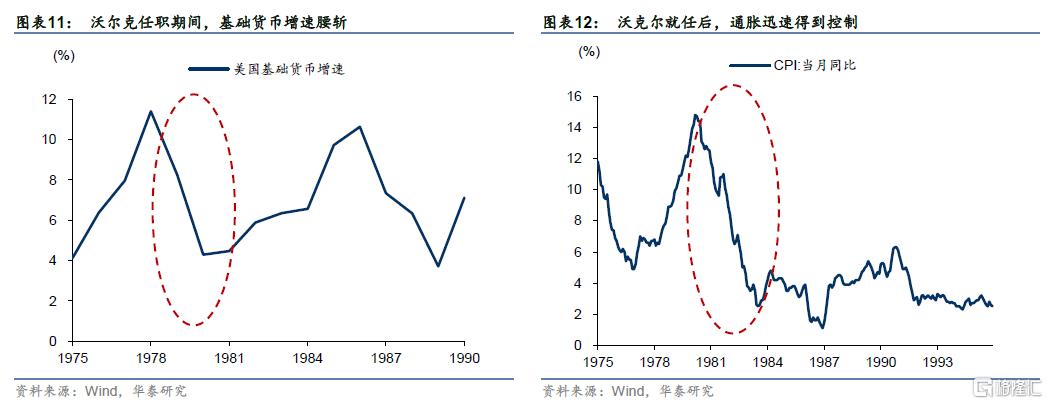

堅決抗擊通脹的沃爾克當任美聯儲主席,腰斬貨幣供給,通過建立美聯儲信譽控制通脹預期。沃爾克主要採取了三個措施:首先,調低非借入準備金目標水平,降低貨幣乘數;其次,將目標從聯邦基金利率轉向接入準備金目標,解決加息爭論;最後,啓動“特別信貸限制計劃“。此前,美聯儲奉行“擴張-緊縮“的相機抉擇政策規則,貨幣政策隨經濟增長狀況頻繁變化且滯後於經濟變化。沃爾克則採取“逆風而行”規則,在產出缺口轉正時就開始縮緊貨幣,建立起美聯儲信譽,控制了通脹預期。沃克爾當任後,美國基礎貨幣增速從12.4%下降至4.29%,CPI也從14.5%的歷史高點下降至3%左右的水平。

在佈雷頓森林體系瓦解之後,美元危機持續蔓延,直到美國成功打造了石油美元體系。佈雷頓森林體系瓦解,金本位制終結,美元遭遇了信任危機,持續貶值。石油危機的爆發導致美國通貨膨脹率飆升,經濟疲軟,股市低迷。但美國總統尼克鬆指派時任財政部長說服沙特,美國同意向沙特提供軍火和設備,條件是將美元作爲石油交易的唯一貨幣,並逐步推廣到其他OPEC成員國。同時,沙特將石油收入用於購買美國國債。此舉不但使得美元石油霸權出現,解決了美國財政壓力,同時阻擊了蘇聯對阿拉伯勢力的滲透。

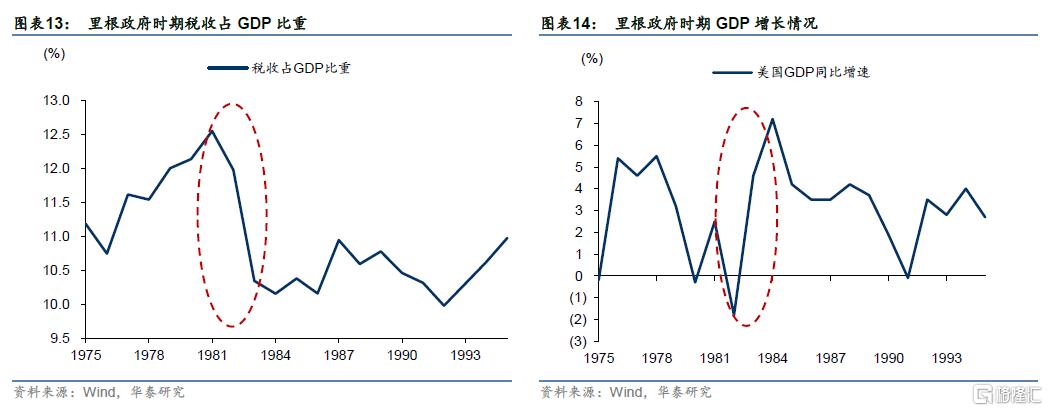

裏根政府以積極的財政政策和結構改革引導低迷的經濟重回正軌。措施包括減稅和擴張支出的財政政策,以及縮減政府規模、放鬆行業管制、弱化美國工會力量的結構改革。沃爾克腰斬貨幣供給雖然控制住了高企的通脹,但是經濟增速也付出巨大的代價。裏根政府分別通過通過《經濟復甦法案》和《稅制改革法案》,減少財政赤字並改革稅制結構,成效顯著,稅收收入佔GDP的比重由1981年的12.55%降低至1983年的10.35% 。此外,裏根政府還放鬆反託拉斯法的實施鼓勵企業合理的競爭,並通過解僱了大約1.1萬名無視其復工命令的航空交通管制人員從而削弱美國工會的力量。裏根政府時期,美國經濟從1980年的負增長中走出,1985年至1989年GDP增長率穩定在4%左右。

最終,信息產業的興起以及經濟全球化真正將美國經濟從滯脹的泥潭中拉出。在裏根政府企業激勵政策以及信息技術的發展推動下,一大批覈心公司如通用電氣、英特爾冉冉升起,信息革命已經在醞釀過程中。到克林頓時代積極創造全球化佈局的引導下,互聯網技術逐漸轉化成生產率,企業通過產業鏈佈局獲取低廉的原材料和零部件,高溢價的科技產品擁有廣闊的市場,促成了大型科技公司的快速發展,帶動美國經濟真正走出了大滯脹陰影。

滯脹時期的大類資產表現

70年代美國大滯脹中的資產表現

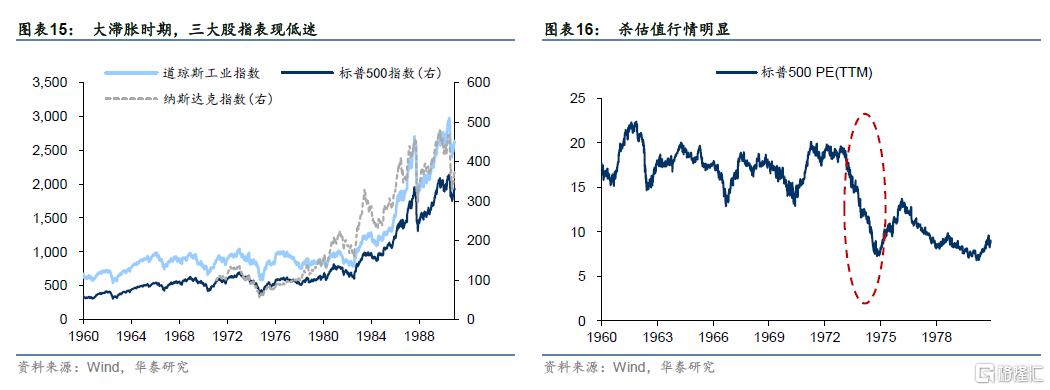

當經濟進入滯脹期時,各類資產的回報都很有限。在大滯脹時期,美國股市迎來失落的十年,行業分化嚴重,其中製造業表現較差,景氣度高的國防、金融、服務業表現較好,定價能力強、勞動力成本佔比低的行業表現更好。滯脹環境下利率擡升迫使估值壓縮,標普500指數市盈率從60年代17左右下跌至1980年的6.91。此外經濟停滯又抑制了企業的盈利增長,整個1970年代,標普500指數僅實現了4.0%的年化回報,遠不及二戰以後7.6%的平均水平,扣除7.7%左右的平均通脹更是直接爲負。行業角度看,由於上遊成本擡升,下遊需求不足,製造業遭受重創;國防、金融、服務業等盈利質量較高的板塊表現較好,定價能力強,勞動成本佔比低的企業盈利能力受衝擊小,能夠將通脹成本轉移。

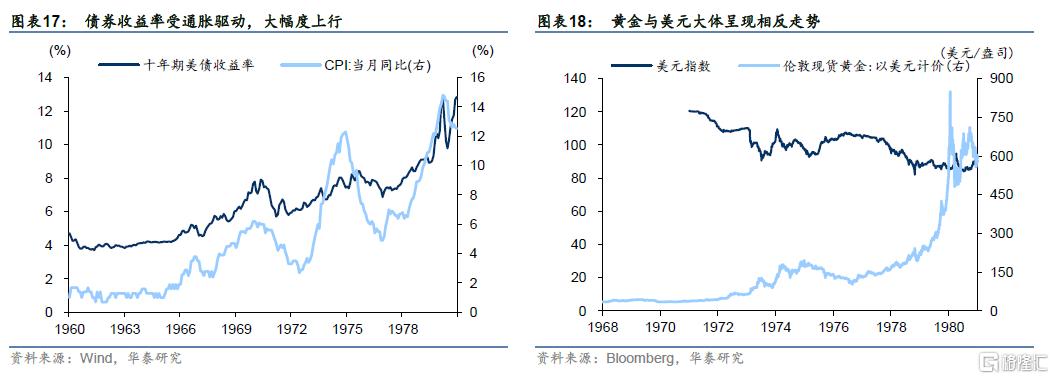

美國的滯脹並非一蹴而就,在供需缺口推升的高通脹和寬貨幣影響下,美債利率也隨之多次進入上行的通道並創新高。1968年肯尼迪-約翰遜政府時期通脹上行,雖有緊縮的嘗試,但經濟下滑壓力迫使貨幣政策重回寬鬆基調,油價走高和通脹上行推升美債收益率。1972年至1975年,1977年至1980年的兩個階段,美聯儲寬鬆貨幣政策推高通脹,美債利率隨之走高。

經濟滯脹期,商品尤其是能源、黃金錶現最佳。60年代後美國黃金儲備降低,隨後1971年8月美國不得不宣佈停止以美元兌換黃金,佈雷頓森林體系解體導致以美元計價的黃金價格大漲。與此同時,隨着通脹和美債收益率上行,尤其是美元危機的出現,避險和對衝通脹的需求導致黃金價格在1979年陡然上升,並達到835美元/盎司的歷史新高。油價則主要是受到供給端衝擊,在1973年和1979年兩次石油危機影響下出現較大幅度上漲。連續兩場戰爭不僅導致這一地區石油開採和出口中斷,更對兩國的石油開採、運輸和煉化設施造成了毀滅性破壞,引發了供給永久性喪失的擔憂。

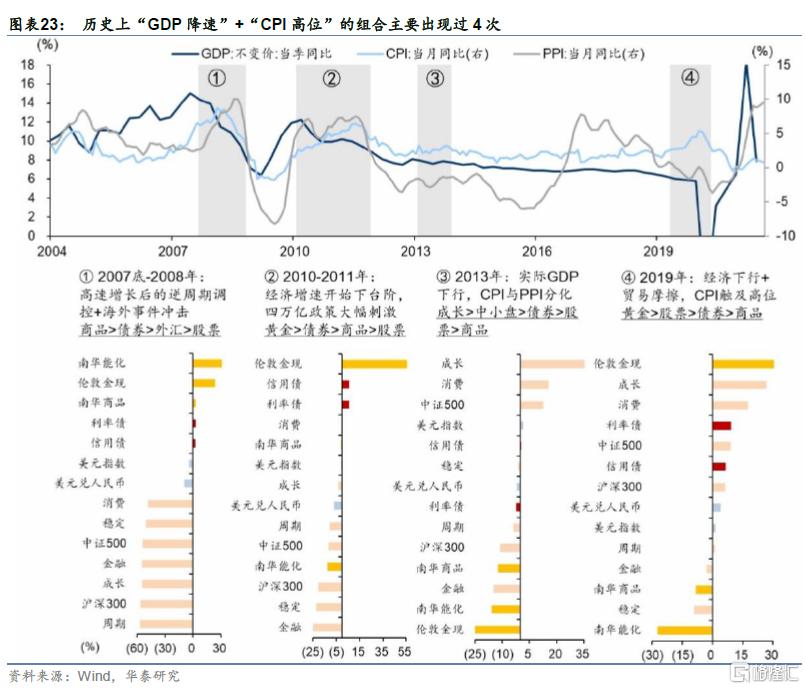

我國“類滯脹”階段的資產表現

我們按“GDP降速”+“CPI高位”作爲判斷標準,可粗篩出4個可比時期。嚴格來說,“滯脹”這一概念中“滯”的部分在發達國家被定義爲“經濟出現負增長”。而我國經濟基本上維持中高速增長,以“降速”作爲判斷標準更合適。如果我們按“當季GDP同比<3年前水平”和“當月CPI同比>2.5%”作爲判斷標準劃定“類滯脹”,自2000年以來共有4個時期出現了類似現象:2007.9-2008.10、2010.2-2011.11、2013.2-11及2019.5-2020.4。

2007底-2008年,高速增長後的逆週期調控+海外事件衝擊造就“類滯脹”表現。資產表現債券>現金類>商品>股票。2007年中國股市開啓有史以來最大規模的一次牛市,10月15日滬指站上了6000點的高位,此後A股受到全球金融危機拖累我國經濟增速的影響,開啓了一輪迴調週期。受到經濟基本面因素,特別是通脹高企的影響,疊加隨後的加息週期和特別國債發行事件,2007年長端利率整體呈現明顯上行的格局。

2010-2011年經濟增速開始下臺階,四萬億政策大幅刺激後資產、消費品、工業品價格普升形成“類滯脹”。資產表現黃金>理財>債券>現金>其他商品>股市。股市週期性較強的行業表現較弱,有較好回報的行業不多,食品飲料、醫藥等偏防禦性的行業表現較好。債市方面則是“滯”和“脹”交替主導市場,在通脹大幅走高時對債市的制約較爲明顯,呈現出“斜率敏感”特徵,品種方面利率>信用,長端>短端。就資產表現來看,仍是避險資產好於風險資產,黃金以47%的回報完美體現了抗滯脹的特性。

2013年實際GDP繼續下行,同時CPI回升短暫破3%呈現“類滯脹”,CPI與PPI分化區別於其他兩個時期。資產表現總體現金類>債券>股票>商品。股市中小盤與大盤明顯分化,債市走勢相對平穩,主要受到打擊影子銀行等監管政策影響,通脹“斜率”不高,對債市造成的影響相對有限,打擊非標過程中的流動性衝擊影響更大。

2019年,中美貿易摩擦下的政策相機抉擇,負利率蔓延引發全球資產價值重估,國內金融供給側改革、房地產融資約束等引發的“缺資產”等是市場的核心主題。增長下行,而央行貨幣政策受到通脹掣肘難於放鬆,市場流動性總體偏緊,各類資產表現都相對較弱。從代表性指數價格表現來看,股>商品>債,其中債市調整相對明顯。

在“類滯脹”的大環境下,資產表現會有相似之處,主要表現爲:

(1)增長下行,而央行貨幣政策受到通脹掣肘難於放鬆,市場流動性總體偏緊,各類資產表現都相對較弱;

(2)雖然通脹調整後的資產回報都較爲有限,但總體而言避險資產略好於風險資產,同時把握資產間強弱切換的重要性明顯;

(3)各類資產總體機會難尋,但結構性機會不斷,如2010-2011的黃金、食品飲料行業、2013年的中小盤股(TMT)、貨基等;

(4)債市方面受通脹的影響有“斜率敏感”特徵。

滯脹歷史的啓示與反思

通過回顧上世紀70年代的美國大滯脹,不難發現其背後複雜的成因,不同學派的經濟學家對滯脹的理解不同,但普遍認爲這是總需求管理失靈的一種表現。凱恩斯主義學派認爲滯脹主要源於供給衝擊,比如能源和糧食等價格飆升是根本原因。但是,“滯脹”這個詞其實最早出現在上世紀60年代的英國,當時並沒有石油危機,也沒有明顯的供給衝擊。

供給學派認爲滯脹表現爲勞動力和資本等生產要素無法得到充分供給和有效利用,根源則在於過度的稅收或監管政策導致企業獲利下降、養懶人的福利制度等。我們稱其爲食利或寄生階層過度膨脹,導致生活成本增加,但實際所得卻在下降。比如上世紀70年代美國工會聯盟的膨脹、發動越南戰爭,都導致了生產者寡、食利者衆。無論是裏根還是撒切爾夫人,最後都選擇削弱美國工會力量,改革工資制度,降低福利標準。若中國沒有選擇房住不炒的道路,房地產企業近似於巨大的“食利集團”,在這種環境下繼續擴大貨幣政策寬鬆無益於刺激總需求,反而加劇資產回報和勞動回報的差異,導致有效供給不足,更可能陷入滯脹的泥沼。

我們如何將上述因素放到統一的框架內?滯脹就是總供給曲線的左移(能源價格等成本衝擊)或者價格彈性降低(美國工會力量、價格管制、限產等等),導致供給下降快於需求。造成總供給曲線左移的因素可以分成長期、短期因素或者內生和外生變量。其中,石油等供給衝擊過程中,供給曲線左移,高油價限制生產活動、推高通脹並反噬需求;同時,供給曲線的彈性降低意味着財政貨幣政策刺激只會進一步推高通脹而對擴大產出的作用有限,導致滯脹現象。上世紀70年代美國的大滯脹,中東戰爭-石油危機-供給衝擊推動滯脹達到高潮。而上述食利或寄生階層的過度膨脹,比如過於強大的美國工會力量、超高的社會福利、對外戰爭等,導致了勞動力供給不足、微觀主體活力下降,從而表現出滯脹特徵。後者可以看作是滯脹的“基因”,而前者供給衝擊往往是引爆滯脹的導火索。

我們今天看到的類滯脹特徵的根源是什麼?碳減排+逆全球化+MMT可能令全球經濟帶有了滯脹的“基因”。其中,美國經濟還談不上滯脹,經濟增速在今明兩年不低,在向潛在增速回歸,失業率整體降低,通脹隨着時間推移供給因素緩解而下降,但無疑有了一些滯脹的苗頭。第一,總需求刺激的邊際作用明顯在減弱,貧富差距拉大導致的消費傾向不足問題突出,也缺少明顯的科技革命;第二,MMT+疫情衝擊,導致勞動參與率降低,港口堵塞的背後是移民政策收緊和補貼導致勞動力減少、同時工資上漲,美國工會力量蠢蠢欲動,企業活力則由於加稅和工資上漲而下降;第三,中國的PPI與美國CPI高度相關,加上貿易關稅、運價提升,美國雖然能源可以自給,但仍面臨商品價格上漲壓力。

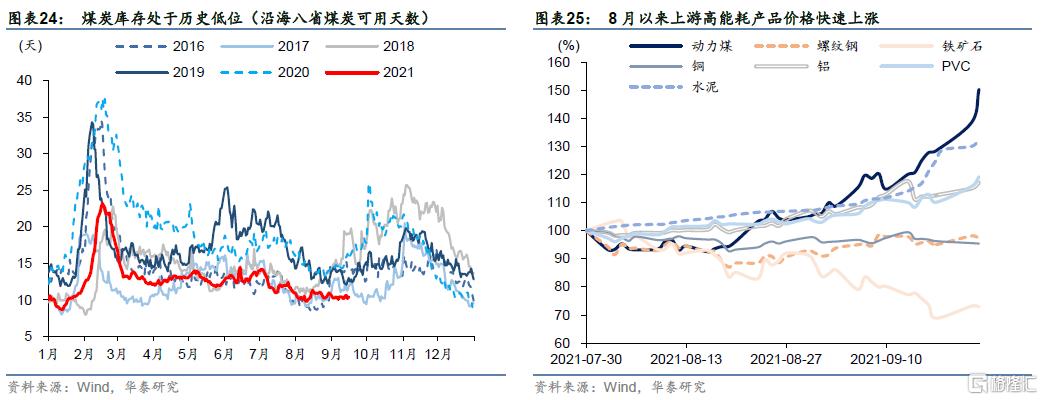

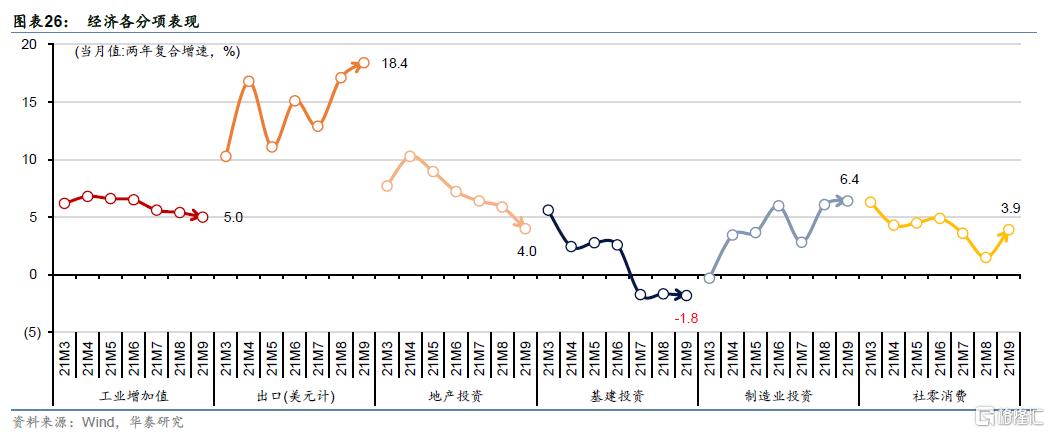

中國在今年四季度也表現出滯脹的數據特徵。低庫存水平下的煤價瘋漲,而能耗雙控與限電等政策則加劇了短期的緊張狀況,觸發了本就不樂觀的增長和通脹預期,在供給衝擊下價格上漲。今年8月下旬以來,國內化工品/鋁/水泥等高能耗產品價格快速上漲,缺煤限電和能耗雙控下的減產是主因,本質上是供給約束而非需求推動。一方面,電廠煤炭庫存處於歷史低位,近期動力煤價大漲、電廠虧損電力供應不足,限電造成工業停產;另一方面,發改委8月17日印發《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》對9省區亮紅燈,此後多地出臺嚴厲限電與停產政策,化工、電解鋁和水泥等高能耗行業價格應聲上漲。

同時,房地產下行、疫情擾動下消費不暢、教培行業整頓等加大經濟下行和就業壓力。本輪房地產下行是體系化調控政策疊加的結果,此外房企信用事件也進一步推波助瀾,地產壓力有待發酵。短期經濟下行壓力以及教培地產等行業衝擊或約束消費修復彈性,後續居民預防性儲蓄高企、有望成爲政策撬動內需的着力點推動消費修復。

從9月經濟數據上看,呈現四大特徵:一是,三季度經濟持續承受外生衝擊、且壓力從需求端轉向供給端,造成PPI-CPI剪刀差不斷擴大,供需紊亂下類滯脹特徵明顯;二是,內外力量依舊懸殊、地產與基建仍受政策制約、消費遭遇外生衝擊;三是,PPI繼續反彈且創歷史新高,PPI-CPI剪刀差繼續擴大,煤炭與高耗能行業產品漲幅較大,供給衝擊是主因;四是,社融增速繼續下行,期限結構不佳,政府債、居民與企業中長期貸款、非標對社融拖累較大,房地產相關融資收縮或是主要因素。

滯脹之後一定是衰退嗎?不一定,但概率偏高。美國在大滯脹後期,由於貨幣政策緊縮,也出現了衰退陣痛。2004-2005年前後美國經濟面臨外部戰爭、內部減稅、美元貶值、油價和房價上漲壓力下也出現過滯脹擔憂,美聯儲選擇鷹派應對,但經濟在其後整體表現強勁。中國經濟也是如此,如果保供能起到一定成效,加上內需壓力較大,PPI向CPI傳導的難度較大,滯脹特徵持續時間不會太長。當然,中國疊加了房地產等下行壓力,即便有財政政策等溫和託底,經濟在明年上半年弱衰退的概率較高。長期滯脹風險反而由於房地產問題的化解而降低。而美國上世紀70年代滯脹持續了長達十多年,伴隨了石油衝擊的不斷惡化。供給衝擊能不能很快緩解很重要,長期持續無疑會反噬需求,最終量價齊跌導致通縮。反之,碳減排等推進力度過快,超出了經濟效率提升的速度,有可能導致經濟陷入滯脹螺旋。

“滯”和“脹”先應對哪一個?好比一個人身體虛胖,往往是整個身體狀況出了問題,不能簡單切分。美國大滯脹時期,沃克爾相當於選擇了先控制“脹”。中國經濟本身滯脹的“基因”並不強大,貨幣政策仍處於正常貨幣政策區間,目前面臨的類滯脹格局是多重因素共同作用的結果。其中,保供政策是核心,保供政策做的好,“滯”和“脹”的問題可以同時解決。考慮到拉閘限電的關鍵癥結在於缺煤,雖然面臨長期碳達峯約束,但主要還是可以解決的內部問題。在此基礎上,財政溫和託底對衝房地產下行,貨幣政策更多採取結構性政策加以應對。

政策如何應對?大滯脹時代的經驗是,通過貨幣等總需求政策應對供給衝擊事倍功半、甚至火上澆油。目前各國貨幣政策都存在通脹目標,過度放鬆的概率已經不高。本輪類滯脹表現也不同於美林時鐘的滯脹階段,該階段是貨幣政策收縮的結果,而目前貨幣政策無論中美都不緊,未來也談不上明顯的放鬆。大滯脹的經驗來看,貨幣政策過度寬鬆是火上澆油,過度緊縮又會導致經濟衰退壓力。中國貨幣政策穩字當頭,面對供給約束,寬貨幣難以傳導且可能產生槓桿和資產泡沫問題,更多採取了“先貸後借”的直達實體工具,應該是較爲理性的選擇。裏根在菲利普斯曲線失敗後選擇了拉弗曲線,相當於效率優先、放水養魚的思路,結合弱化美國工會等政策,帶來了病樹前頭萬木春的效果。但今非昔比,裏根和撒切爾夫人採取的措施都是在激活微觀主體活力,當時效果顯著。而目前全球都面臨貧富差距下消費傾向不足問題,效率和公平需要兼顧,財政政策比貨幣政策可能更有效。當然,想要真正迎來複蘇,還是需要新一輪的技術革命或培養新的經濟增長點,這正是中國過去幾年進行痛苦的結構性改革的用意。

資產表現方面,今非昔比,大滯脹時期的資產表現不具有可參考性,不宜簡單對比。不過,當經濟進入滯脹期,各類資產的回報可能都很有限。其中,股指表現平淡,盈利預期下降,而估值又受益於貨幣政策取向,結構市的特徵較爲明顯。債市也面臨增長下行和通脹上行兩股力量的角力,貨幣政策過度寬鬆、過度緊縮看似都不合適,當前國內貨幣政策穩字當頭,利率區間波動的概率大,直到宏觀經濟進入新的象限比如弱衰退。黃金在當年表現好,主要是因爲負利率和佈雷頓森林體系瓦解引發的美元信任危機,目前考慮到美債利率上行和美元偏強,以及通脹的程度,還需要等待時機。部分能源等商品在歷次滯脹環境中都表現不俗,被認爲是對抗滯脹爲數不多的選擇,但這種想法也可能是循環論證。目前原油麪臨供給恢復(頁巖油+OPEC增產)、需求增加的組合,機會偏大。

風險提示

1、 油價上漲超預期。全球能源危機,油氣價有上漲壓力,或將推動國內通脹;

2、 疫情再次擴散。近期各地又有零星病例散發,可能影響消費等內需恢復;

3、 政策超預期收緊。如果大宗商品價格、美聯儲收緊、跨週期防風險等影響因素重新出現,則政策超預期收緊,則又會給市場帶來新的擾動。