作者:張啟堯、胡思雨

來源:堯望後勢

前言:史無前例的新冠疫情衝擊下,我們經歷了波瀾壯闊的2020年。當前,疫苗推廣在即,全球經濟逐步復甦,主要市場也已逐漸反彈甚至創下新高。基於對宏觀經濟及資本市場的判斷,我們在此做出2021年度十大重磅預測,希望在新的一年裏,繼續幫您釐清邏輯、指引方向。

十大預測

一、全球共振復甦,新興市場跑贏發達市場

二、恆指跑贏上證,南下資金繼續搶奪定價權

三、經濟不會過熱,動能由生產轉向消費

四、貨幣政策維持中性,不會系統性收緊

五、公募發行再超萬億,收益率中位數有望達到20%

六、外資流入超過今年,流入規模超3000億

七、銀行理財將成市場重要增量

八、A股機構牛、結構牛繼續演繹

九、核心資產不會崩盤,轉向eps驅動

十、調高創業板目標點位至3300

預測詳解

一、全球共振復甦,新興市場跑贏發達市場

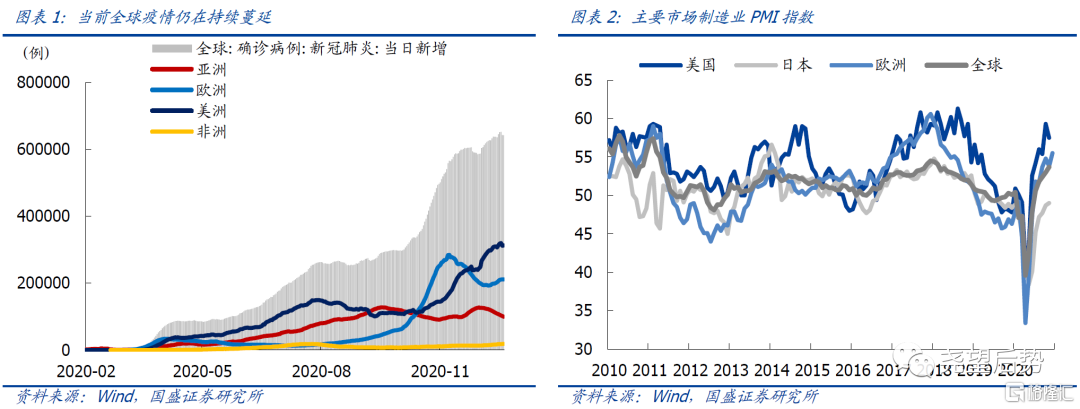

疫情是導致本輪全球經濟同步、嚴重受創的核心原因,也是拖累經濟復甦的最大制約因素。當前全球疫情仍在蔓延,尤其是以美歐為代表的發達經濟體,由於疫情應對上的疏忽,再度成為全球疫情的震中,延緩了經濟復甦的腳步。

但當前,新冠疫苗研發順利並已開始啟動注射,後續全球疫情有望邊際改善。根據杜克大學全球衞生創新中心的數據,截至12月14日,全球已被確認的疫苗預購數量達到了72.5億劑。其中主要市場均大多已確保了對本國人口的大面積覆蓋。2021年,隨着疫苗的大規模鋪開,肆虐全球的新冠疫情有望邊際改善。

與此同時,全球經濟已在逐步回暖。4月以來,美國、日本、歐洲等主要經濟體PMI指數均持續走高。與此同時,IMF也於10月將2020年全球經濟增長預期由-5.2%上調至-4.4%,其中美國預期增速由-8%上調至-4.3%,歐洲由-10.2%上調至-8.3%,日本由-5.8%上調至-5.3%。

2021年,需求增長將支撐全球經濟修復,進一步的財政刺激也有望加速經濟的復甦。當前美、日、歐全社會庫存已來到歷史極低水位,後續隨着疫情影響逐步消退,有望開啟補庫存進程。尤其是美國,地產上行週期將顯著帶動需求擴張。當地時間12月20日,美國國會終於就9000億美元的刺激計劃達成協議。並且美國眾議院議長佩洛西表示,該方案是“第一步”,明年還會有更多援助計劃。而此前當地時間12月10日,歐盟國家領導人也批准了總額約1.8萬億歐元的預算與刺激計劃,該計劃將在1月1日開始生效。

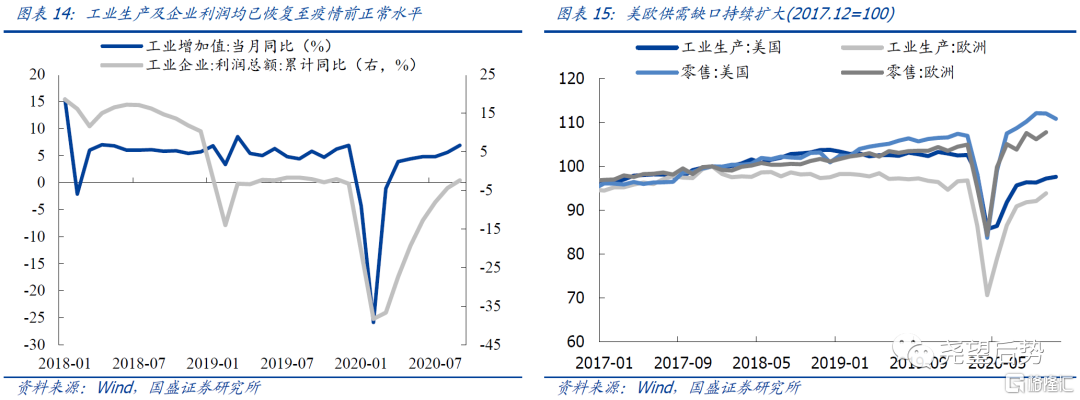

此外,本輪全球經濟復甦的特殊性,在於以美歐需求增長為驅動,疊加其供給不足,將產生顯著的外部效應,從而強化全球經濟的共振。我們一直強調,本輪全球經濟共振復甦的特殊性,不僅在於是由於疫情的影響從而導致時間上的同步,還在於美歐當前仍面臨產能不足、供給短缺,在需求端帶動經濟復甦的情況下,也意味着不斷擴大的供需缺口將由進口來補足,從而帶來顯著的外部效應,強化全球經濟共振復甦。

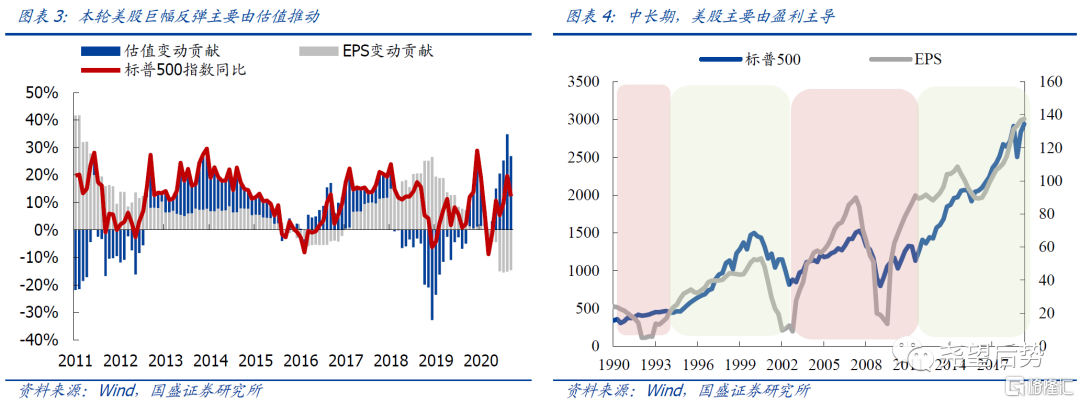

本輪疫情衝擊下,中美兩國市場成為全球資金的“避風港”。而相對於中國市場以穩固的基本面取勝,3月以來以美股為代表的發達市場主要賺的是估值、流動性的錢,超常規的流動性投放是本輪海外股市巨幅反彈的核心驅動力。

中長期,估值驅動將逐漸弱化,以美股為代表的發達市場迴歸基本面,需要以時間消化估值,表現偏弱。當前美股估值已重回歷史高位,意味着在沒有更大規模的貨幣寬鬆支持的情況下,即便市場流動性仍維持極度充裕的狀態,在經濟緩慢復甦盈利增長放緩的情況下,美股仍需要以更長的時間去消化當前的估值。這也代表着從中長期來看,後續美股的相對錶現將是偏弱的。

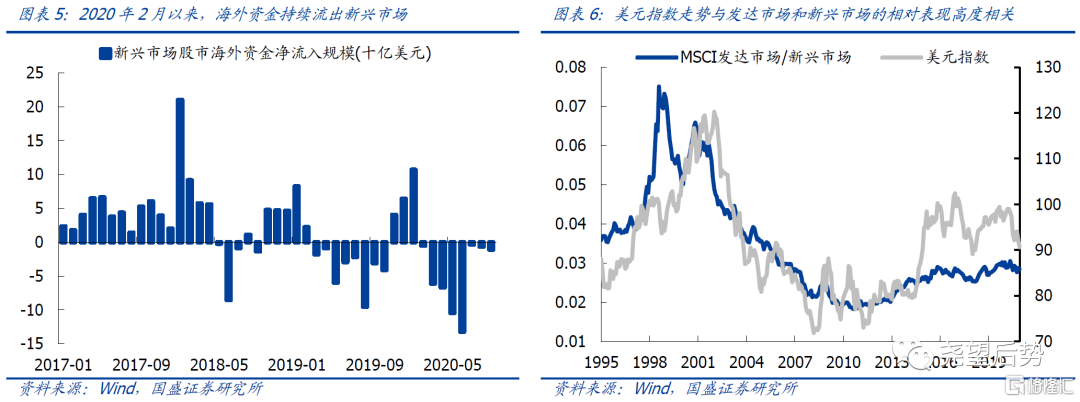

同時,不確定性漸退,全球迎來風險偏好修復的窗口,新興市場更為受益。2020年,新冠疫情、美國總統大選、英國脱歐協議等不確定性持續擾動,全球風險偏好顯著回落。尤其是新興市場受創更重,2月以來海外資金持續流出。但2021年,這些不確定性均將逐漸落地、消退,全球市場風險偏好將迎來修復。

此外,美國經濟仍處弱復甦,美元短期難回升值通道,新興將跑贏發達。2021年,一方面為推動美國經濟復甦,另一方面也為了支撐龐大的財政刺激的貨幣化,美國貨幣政策很難出現收緊,美元短期難回升值通道。參考歷史經驗,在美元升值時發達市場通常跑贏新興市場,而在美元貶值時新興市場則通常跑贏發達市場。

二、恆指跑贏上證,南下資金進一步搶奪優質資產話語權

2021年,隨着全球共振復甦、風險偏好提升、南下和海外資金共同流入等多重因素推動下,港股市場將迎來一輪明明白白的牛市,AH溢價收斂,恆指有望跑贏上證。

首先在外圍環境上,全球經濟共振復甦,風險偏好修復。如前所述,2021年全球有望迎來共振式復甦。而新冠疫情、美國總統大選、英國脱歐協議等在2020年持續擾動的不確定性均將逐漸落地、消退,全球市場風險偏好將迎來修復。

而港股牛市的邏輯也非常清晰,有背靠中國、估值窪地、人民幣升值、指數改革、南下資金加速搶奪定價權五大支撐。

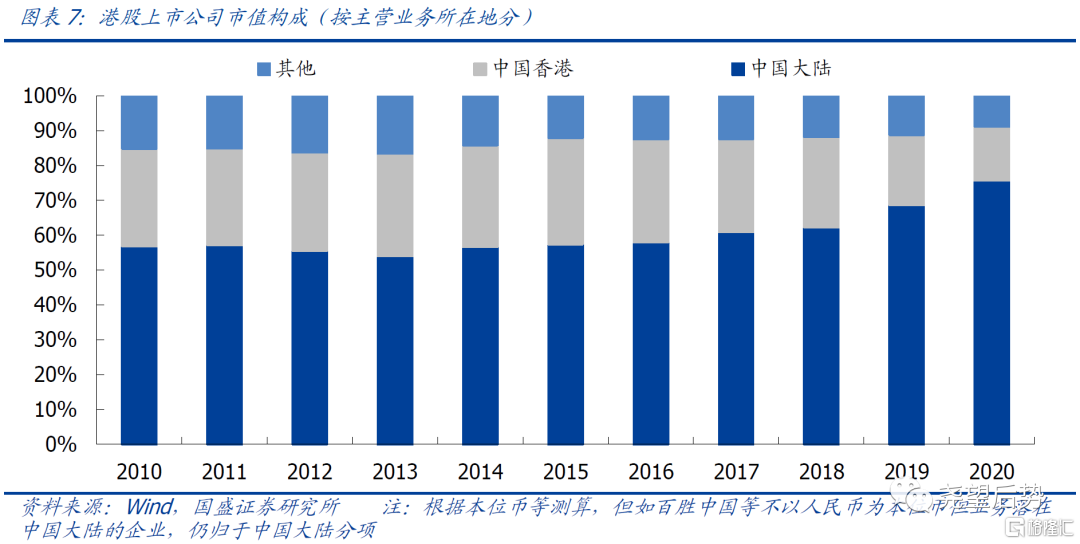

第一,港股背靠中國經濟,基本面領跑全球。當前港股基本面根植中國經濟的上市公司,市值已佔近8成。在疫情影響很難迅速消除、全球經濟復甦動力較弱的情況下,港股市場依託中國經濟,基本面將領跑全球。

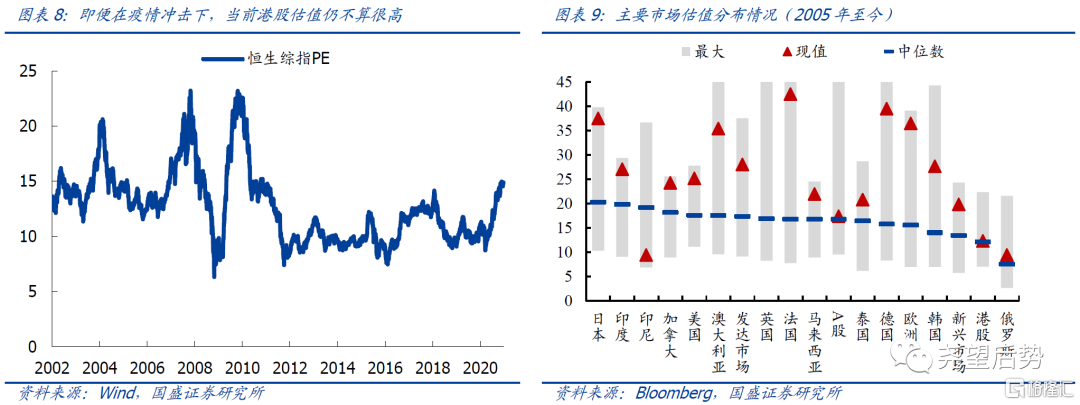

第二,港股估值處全球窪地,性價比凸顯。縱向對比來看,即便在疫情衝擊下盈利顯著惡化估值抬升,當前恆生綜指14.9倍的PE估值,仍不算很高。橫向對比來看,當前港股估值也處在主要市場靠後水平。

第二,港股估值處全球窪地,性價比凸顯。縱向對比來看,即便在疫情衝擊下盈利顯著惡化估值抬升,當前恆生綜指14.9倍的PE估值,仍不算很高。橫向對比來看,當前港股估值也處在主要市場靠後水平。

第三,美元貶值人民幣升值趨勢延續,增厚全球流動性投資港股的安全墊。隨着中國領先全球復甦,中美貨幣政策之間的分歧加大,美元貶值人民幣升值趨勢仍將延續,有望增厚港股投資的安全墊,帶動全球美元流動性配置港股。

第四,擁抱新經濟,港股指數層面也在適應變革。近年來港股市場行業結構已發生了深刻的變化,舊的恆生指數體系難以反映港股市場的實際表現。當前,港股指數改革已在推進,有望提振以恆生指數為代表的港股指數未來表現。

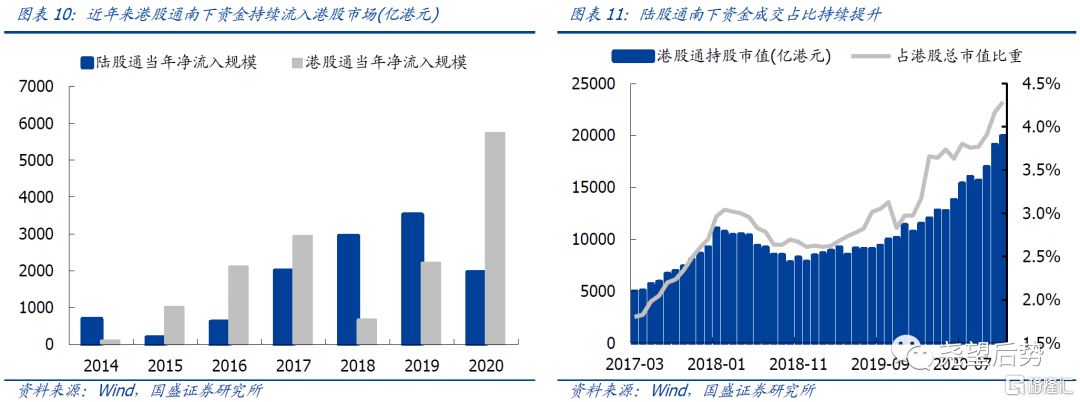

第五,南下已超北上,進一步搶奪優質資產話語權。估值偏低是港股市場多年以來一直為市場所詬病的地方。而這在一定程度上是由於港股市場長期由以英國、美國等為首的外來資金所主導,缺乏自身活越的沉澱性資金和市場定價權所致。但近年來國內資金持續南下流入港股,有望重複過去數年北上資金影響A股的歷程,搶奪港股定價權。而港股市場也將同步經歷估值體系向A股靠攏、估值系統性提升的過程。

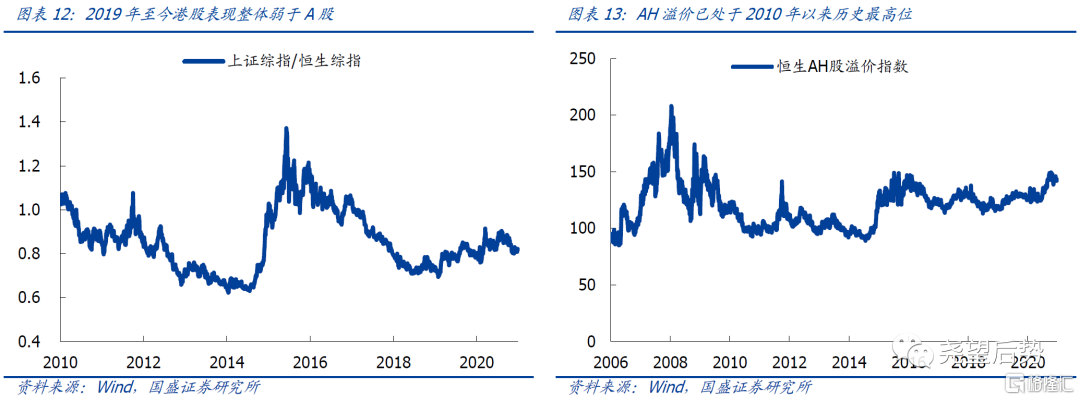

便宜就是硬道理,港股性價比凸顯,港股估值修復推升指數表現。2019年至今,港股表現整體落後於A股。當前,AH溢價已處於2010年以來歷史最高位。縱觀過去歷次AH溢價走闊的歷程,大多是由於A股相對港股的超漲。然而本輪有所不同,本輪AH溢價走闊在很大程度上是由於港股市場的弱勢乃至超跌。後續,隨着港股市場新一輪牛市開啟,港股估值也將加速修復,恆指有望跑贏上證。

三、經濟不會過熱,動能從生產轉向消費

儘管我們對明年基本面趨勢的判斷相對樂觀,但必須也要認識到本輪經濟復甦的非典型性:首先,本輪國內經濟得以快速復甦,主要依託於生產活動的迅速修復。而這一方面依託於國內快速有效的疫情治理,另一方面也得益於內外疫情形勢錯位之下,海外階段供給不足帶來的需求外溢。但行至當前,國內生產端已基本修復,後續經濟的復甦動力將逐步由生產-投資向終端消費的過渡;其次,在基本面整體恢復的趨勢之下,還需要注意產業內部的結構分化。

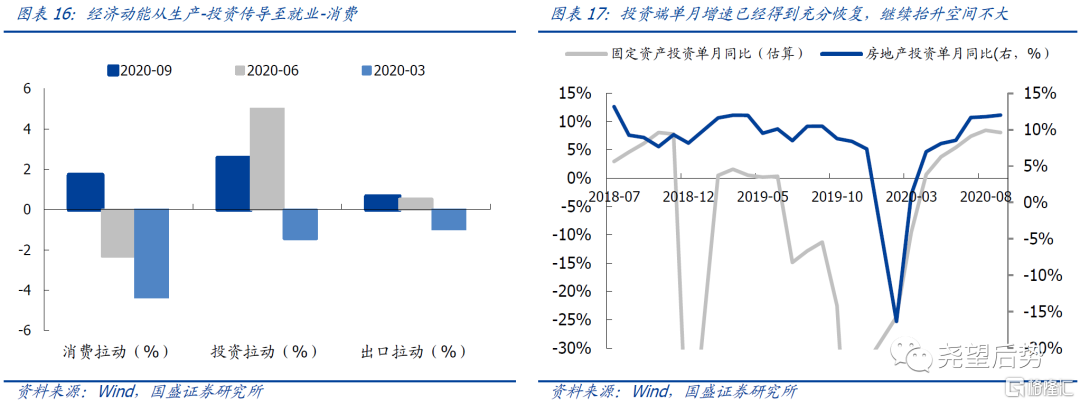

隨着復甦動能從生產-投資傳導至終端消費,後續經濟恢復斜率大概率放緩。從前三季度GDP各分項拉動來看,疫情剛控制後的二季度,經濟的恢復主要依靠投資拉動;而進入三季度後,投資貢獻環比有所回落,需求引擎開始轉向消費。從投資端的數據來看,地產投資單月增速已經升至10%以上,固定資產投資單月增速也回升至8%左右的高位,往後繼續修復的空間有限;未來的經濟修復將更依賴終端消費的回暖,而這將取決於居民收入的改善以及消費習慣的迴歸情況,相對於前期依靠投資拉動的復甦,後續經濟恢復的斜率大概率放緩。

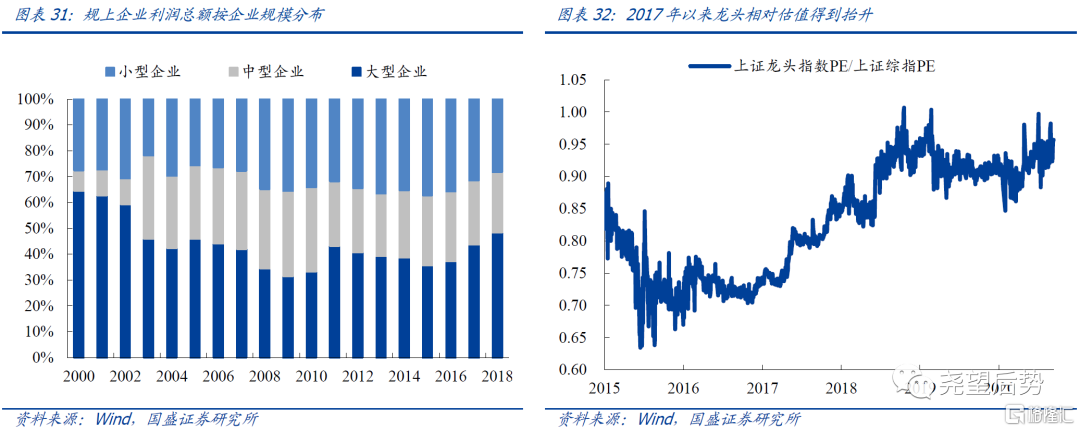

在基本面整體恢復趨勢下,還需要注意疫情帶來的結構分化。首先,觀察28個申萬行業在Q2-Q3的業績,絕大多數行業均出現顯著環比改善,但從絕對業績分佈上,依然有很多行業未能迅速走出疫情陰影,體現了疫情對於社會居民消費習慣帶來的深遠影響。第二,對比各行業龍頭公司與非龍頭公司業績,疫情以來龍頭公司基本面恢復普遍好於行業平均水平,尤其在基本面改善行業中最為明顯;第三,通過對比不同市值上市公司業績,我們同樣看到大中型公司不僅在疫情高峯期最為穩健,且在隨後的恢復階段也更為領先(超大市值受銀行影響除外),可能的原因在於疫情的到來加速了行業集中度的提升。

12月的中央經濟工作會議為經濟定調,也與我們的判斷相符合。會議指出“疫情變化和外部環境存在諸多不確定性,我國經濟恢復基礎尚不牢固”,“明年世界經濟形勢仍然複雜嚴峻,復甦不穩定不平衡,疫情衝擊導致的各類衍生風險不容忽視”。會議在肯定復甦進程的同時,重申明年經濟復甦前景的不確定性,預計本輪經濟復甦方向不變,但高度和斜率可能受限、且很難演化成過熱。

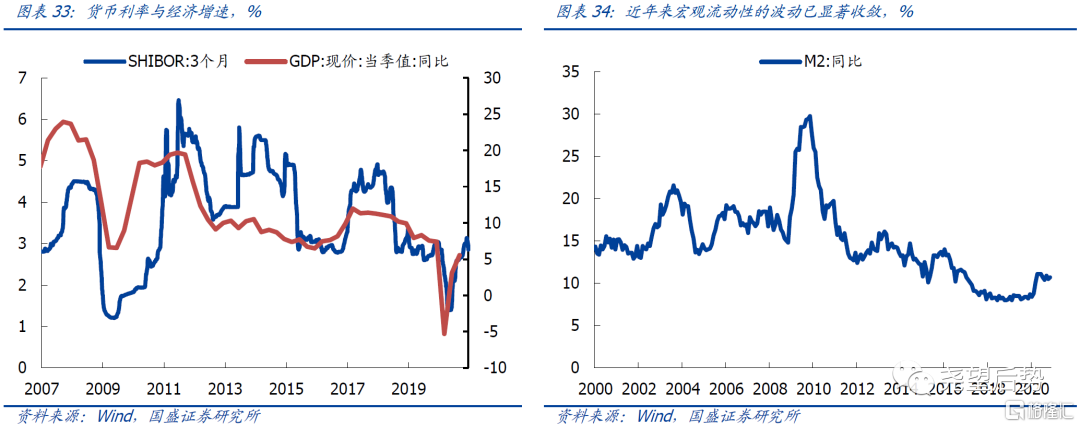

四、貨幣政策維持中性,不會系統性收緊

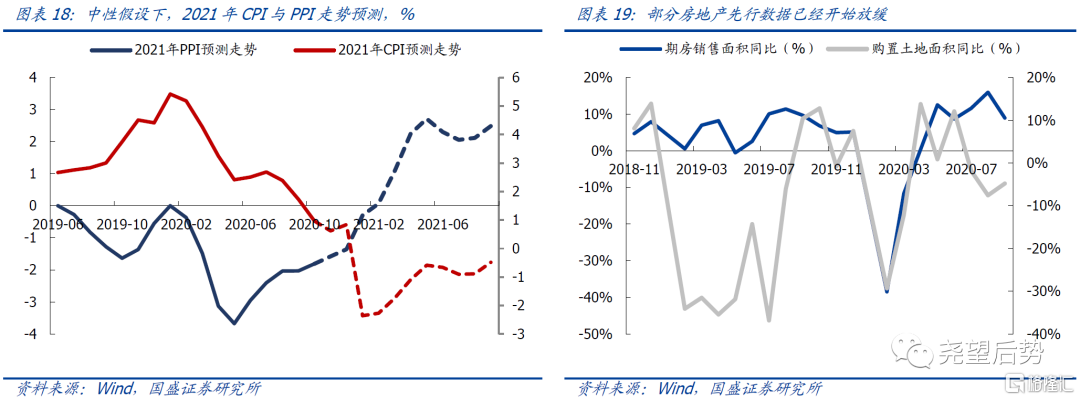

經濟的非典型性復甦下,很難出現基本面過熱組合。因此,宏觀政策也不會系統性收緊。儘管我們對明年基本面趨勢的判斷相對樂觀,但同時也要認識到本輪經濟復甦的非典型性,包括復甦動能的切換、出口景氣的迴歸以及產業內部結構分化,都指向未來基本面復甦斜率的放緩。通脹方面,由於基數原因,明年CPI中性假設下大概率位於負值區間,PPI則延續温和抬升,不會對貨幣政策構成擾動。此外,三季度以來隨着房企座談會、“三道紅線”的發佈,房企拿地和銷售等數據已經開始放緩。總體來看,經濟的非典型性復甦不會演化成過熱,政策料也不會系統性收緊。

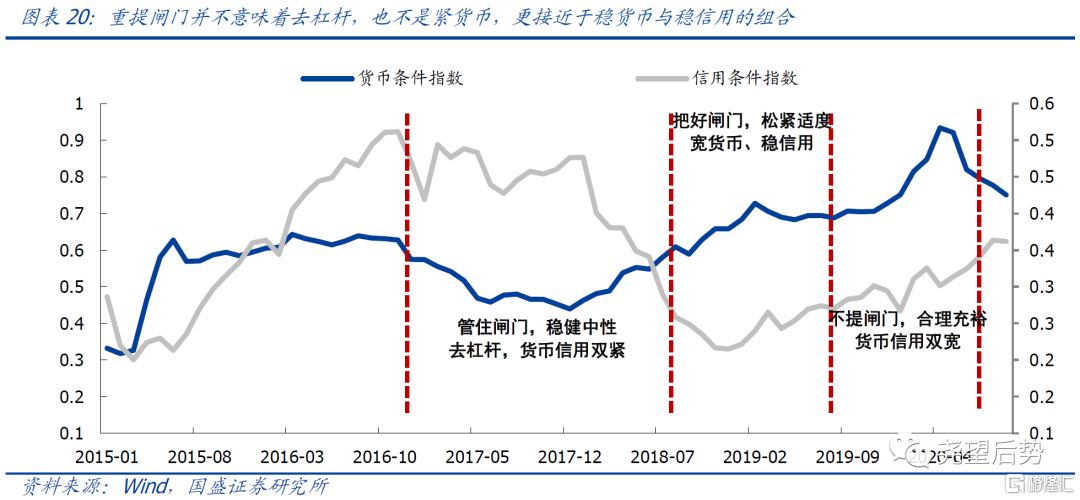

重提“總閘門”不等於收貨幣,更不等於去槓桿,而更接近於穩信用。在10月金融街論壇會上,央行時隔1年重提“把好貨幣總閘門”,再次引發了關於緊貨幣的擔憂。事實上,通過梳理歷史上央行的表述,我們發現“總閘門”的提出並必然不等於收貨幣,也不等同於去槓桿。概括過去5年來的歷程,2016-2018年H1的“管住閘門”+“穩健中性”,對應貨幣信用雙緊的去槓桿階段;2018年H2-2019年H1的“把好閘門”+“鬆緊適度”,對應寬貨幣、穩信用階段;2019年Q3-2020年H1的不提“閘門”+“合理充裕”,對應貨幣、信用雙寬階段。而此次重提把好總閘門,但並未改變流動性合理充裕表述,政策意圖應更接近於中性貨幣條件下的穩信用。

中央經濟工作會議為政策定調:不急轉彎,保持連續性、穩定性、可持續性。此前市場一度擔憂伴隨經濟復甦,明年宏觀政策可能會發生系統性收緊。但本次會議為市場吃下定心丸,延續此前“積極的財政政策和穩健的貨幣政策”基調,新提“不急轉彎,把握好政策時度效”。這也符合我們一直以來的判斷:明年政策相比今年將邊際收緊、但系統性收緊很難出現,在經濟前高後低的復甦斜率變化下,政策的相機抉擇也將更加靈活。

五、公募發行再超萬億,收益率中位數有望達20%

2021年全年偏股基金髮行有望繼續超過萬億,淨增量預計6000~8000億,有望繼續成為A股市場的最重要增量資金。我們認為明年基金髮行仍有可能維持高位,主要有三點理由:

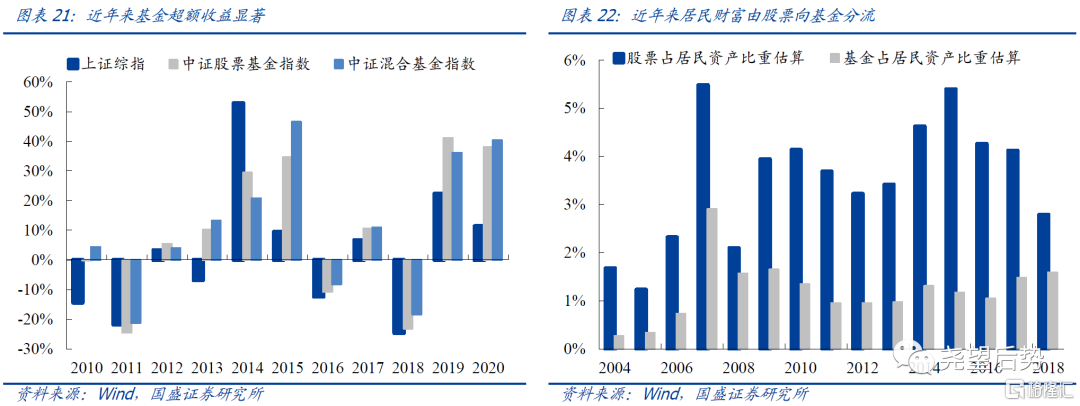

首先,居民財富從直接持股向間接持股是大勢所趨。“房住不炒”下房地產的投資屬性逐漸受到壓制,資管新規打破剛兑、理財收益率下行,投資者亟需優質的高收益資產。並且近些年來,槓桿資金與場外配資始終被監管層嚴格把控,監管層鼓勵銀行設立基金公司、提高機構配股比例等方式,引導長線資金入市,推動居民資金由直接持股向間接持股轉變。對比美國直接持股佔比14.1%、而間接持股高達18.5%,未來公募基金、銀行理財以及養老金等間接途徑則將成為我國居民加配權益資產的主要途徑。

其次,機構化、國際化推動價值化,以公募為代表的機構投資者投研實力更強,有望取得相對更高的收益率。近些年來,機構投資者佔比逐年提升,尤其是外資的加入,重塑了A股價值投資理念,投資更加註重基本面,提升了市場對優質股票的價值發現能力。未來機構化、國際化將繼續深入,投研實力更強的機構有望取得更高的收益,進一步吸引居民通過基金入市。

另外,銀行理財穩步推進,為公募提供源源不斷的增量資金。隨着銀行理財子成立並穩步推進,已有較多銀行理財子公司通過FOF 或MOM模式試水權益等風險資產配置,有望為公募增加更多的增量資金。

2021年公募基金有望再次跑贏指數,收益率中位數有望達20%。近年來基金超額收益顯著,中證股票基金指數在19年與20年相對上證綜指分別取得了18.8%與26.7%的超額收益。我們認為在2021年,機構牛、結構牛將繼續演繹,而隨着A股價值投資理念的重塑,機構化、國際化繼續深入,投研實力更強的機構有望再次跑贏指數。

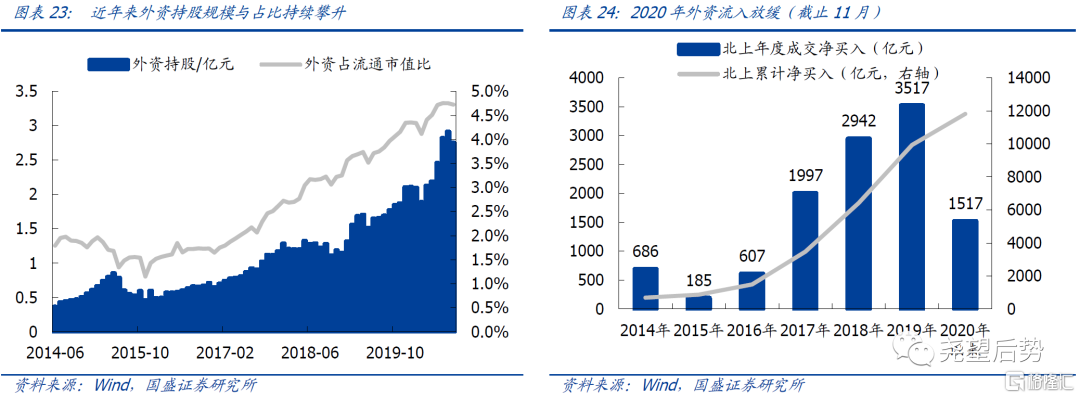

六、外資流入超過今年,流入規模超3000億

預計2021年外資流入超過今年,淨流入規模超過3000億。

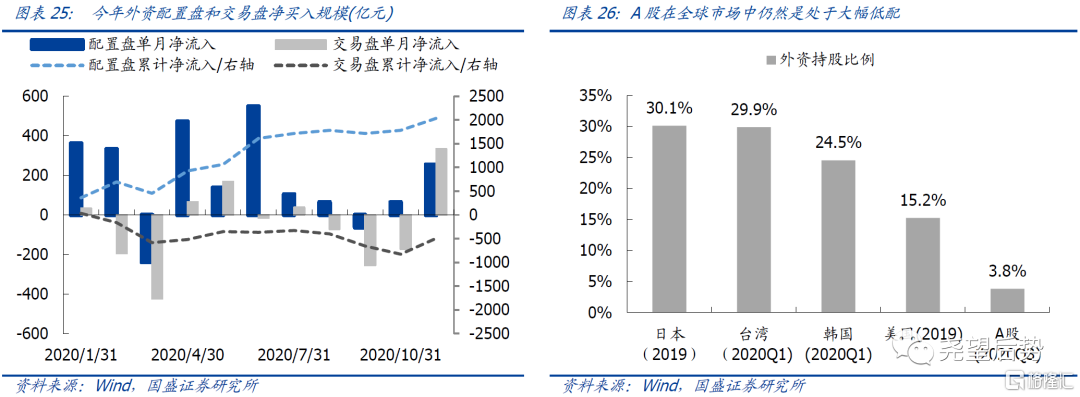

首先,儘管今年外資大進大出,但配置型外資穩定流入。前11月北上資金流入1517億元,其中配置盤淨流入2035億元左右,交易盤淨流出493億元左右。儘管受到疫情衝擊及外圍波動,整體來看外資大進大出、淨流入規模僅有千億規模。但這主要歸於交易型外資大幅外流,配置型外資仍在持續加倉,即使在下半年美國大選、中美摩擦等外部擾動下,配置型資金仍保持平穩流入,未來有望持續流入。

同時,海外不確定性相繼落地,且人民幣匯率仍處升值通道,未來交易型外資也有望大幅迴流。參考近幾年北上年度淨流入規模,隨着不確定性逐步落地,預計交易型資金有望迴流國內。而人民幣匯率仍處升值通道,提升了人民幣資產的吸引力,有望引入更多海外資金。相比今年交易型資金大幅外流導致的外資大進大出,明年有望迎來配置型與交易型資金的同步流入,推升淨流入規模超過今年。

最後,國際指數間歇期並不影響外資持續流入,“水往低處流”,外資加倉中國仍是大勢所趨。儘管預計國際指數明年可能還將暫緩擴容,但結合台韓經驗,國際指數間歇期並不影響外資持續流入。而且目前我國外資佔比仍明顯低於海外成熟市場,截止今年三季度,A股外資佔比為3.8%,較海外仍有較大提升空間,“水往低處流”的邏輯依舊成立,外資長期流入趨勢有望延續。

七、銀行理財將成為市場重要增量

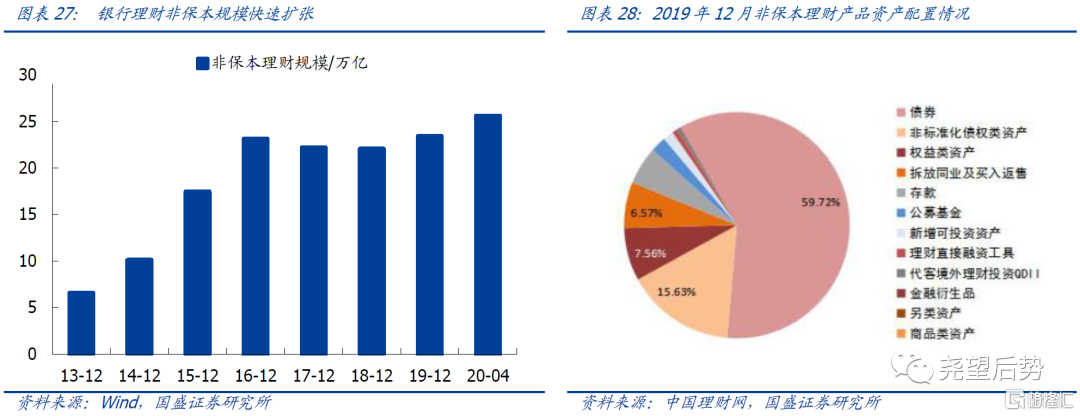

預計2021年銀行理財增量有望達到2000億,成為市場重要增量。

首先,銀行非保本理財規模穩步擴張。截至2020年4月末,非保本理財25.9萬億元,年化增速30%,上半年上市銀行非保本理財規模同比增長18%。考慮到後續銀行理財產品結構優化,預計未來銀行理財有望迎來穩步增長,假設未來按照15%增速,2020年底有望達到27.2萬億,2021年底有望達到32.3萬億。

其次,銀行理財權益類佔比提升將是最大亮點。2019年底銀行理財權益類資產佔比僅有7.56%,權益類理財產品數量佔比僅為0.34%,權益類佔比仍有非常大的提升空間。今年以來銀行理財子加碼權益投資,2019年10月以來,已有7家理財子公司佈局權益市場,共計發售了42款權益類理財產品。監管層多次表明要加大權益類資管產品發行力度,支持理財子公司提高權益類產品比重,將銀行理財直接持股比例提升至2%~5%。假設2020年直接持股比例為1.5%,2021年提升至2%,有望帶來2248億增量資金。

而2021年資管新規最後一年,也將會是理財淨值化改造大年,銀行理財將加大權益類資產配置。隨着監管政策的引導以及理財產品完成淨值化轉型,以固收類資產配置為主的“保底保收益”運營模式將逐漸向更為市場化的模式轉變,倒逼理財資金在資產配置上更加均衡,推動權益類資產配置規模進一步提升。

八、A股機構牛、結構牛繼續演繹

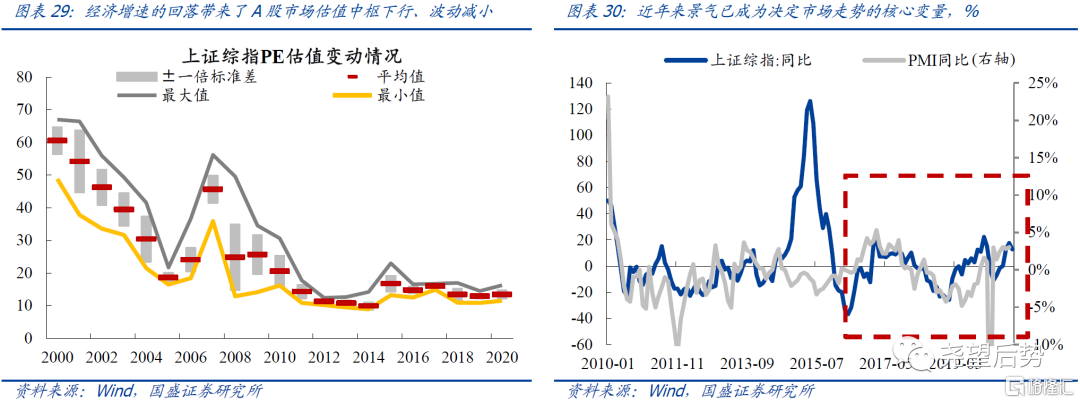

近年來,隨着經濟持續L形探底、波動收斂,宏觀政策維持穩健,傳統宏觀經濟vs政策博弈在策略中的地位下降。主導市場的核心矛盾進一步由宏觀層面向微觀層面下沉。而這具體表現為兩種形式:基本面上,由博弈宏觀經濟波動,向更微觀的行業、個股景氣度聚焦;流動性上,貨幣信用政策不會大起大落,股市流動性更重要。而隨着基本面與流動性進一步向微觀下沉,A股機構牛、結構牛將繼續演繹。

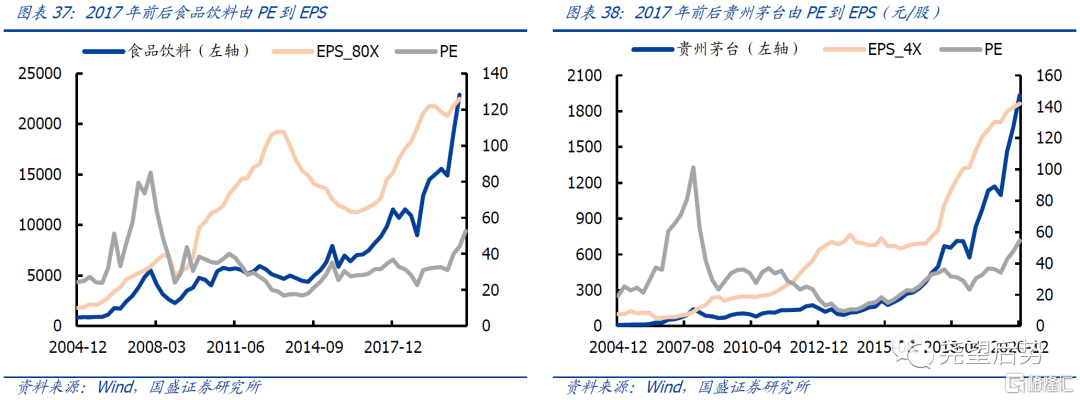

近年來經濟增速的回落,削弱了估值在定價中的影響力,景氣比估值更重要。隨着估值波動收斂,基本面、景氣度越來越成為決定市場走勢的核心變量。類似美股,隨着未來A股市場定價體系進一步由PE向EPS遷移,未來景氣將比估值更重要。短期的高估值不代表跌,可以通過盈利增長消化;低估值不代表漲,還是要看景氣的趨勢。

而在這種經濟增速回落,市場從增量擴張轉向存量爭奪的過程中,龍頭優勢凸顯並得以維持較高的景氣度。隨着經濟增速的回落,市場由此前的“做蛋糕”進入到“分蛋糕”的階段。對於各行業,特別是傳統行業內部,相應的也逐漸從增量擴張轉向存量爭奪。而在這樣的過程中,行業龍頭的優勢持續顯現。對應到A股,就是龍頭持續走強、“好東西”越來越貴的過程。

經濟波動收斂,也導致貨幣政策波動收斂。隨着經濟增速L形探底、經濟波動收斂,相機決策之下,相對應的宏觀政策也基本保持在維穩託底、沒有強刺激的狀態。

在我們的策略框架中,流動性分為宏觀流動性和更微觀的股市流動性兩個維度。在經濟波動收斂、政策對沖基調穩固、宏觀流動性既不會大幅放鬆也不會大幅收緊的情況下,股市流動性才是影響市場走勢的核心變量。

未來,股市流動性將整體保持在較為充裕的狀態,核心在於我國居民加配股票資產大勢所趨,將為市場帶來源源不斷的增量資金,相較於美國居民資產中權益類資產佔比4成以上。中國居民資產中房地產佔到6成左右,權益投資的比例較低。隨着國內房地產的投資屬性持續受到抑制,同時股票市場長牛開啟,居民資產有望加速向權益市場轉移。

2021年,隨着疫情衝擊平復,無論是經濟基本面、還是市場流動性均將回歸到宏觀向微觀下沉的趨勢。機構優勢持續凸顯,互相成就、強化機構牛、結構牛。隨着中長期經濟、政策波動再次收斂,市場將繼續呈現:1、行業、個股分化加劇,景氣更重於估值,選股更重於擇時,β更重於α;2、宏觀流動性不會大放大收,以機構資金為主導的增量資金持續、穩定流入,股市流動性長期維持充裕,過去的大漲大跌很難再現。而在這樣的過程中,機構憑藉對行業、個股的深度研究,以及市場增量資金上的主導地位,將有望持續保持超額收益。

九、核心資產不會崩盤,轉向EPS驅動

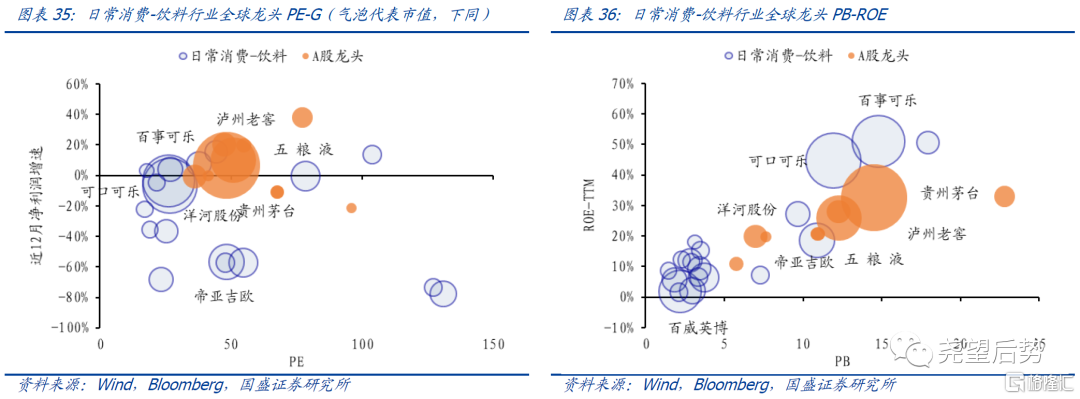

我們一直強調一個觀點,A股縱向(歷史)的估值比較正越來越無效,而橫向(全球)估值比較越來越有參考意義。近期,市場仍然有聲音認為以行業龍頭為代表的核心資產估值已經泡沫化後續將經歷慘痛的擠泡沫過程,其主要邏輯是從縱向估值比較看,當前核心資產估值多已處於歷史高位。然而,這種比較方式忽視了其不斷突破上限的可能性,當前,在機構化、國際化大趨勢下,A股正經歷的不是簡單輪迴,而是歷史性變革,這是核心資產估值不斷突破上限可能性背後的原因。在這個過程中,A股的估值體系將逐步與國際接軌、與歷史脱軌。因此,需要打破歷史估值框架的束縛,橫向(國際)估值比較將比縱向(歷史)比較更有意義。業績穩定、高ROE行業龍頭將持續享受估值溢價。

參考美股,A股核心資產估值並未泡沫化。從PE-G和PB-ROE兩個角度,對比中美核心資產的估值。從細分行業來看,A股龍頭估值不算貴,且業績有優勢。(此處以飲料行業為例,其餘行業龍頭估值對比見報吿《16大消費行業:全球龍頭估值比較》與《30大週期行業:全球龍頭估值比較》。)

核心資產股價驅動力正從PE轉向EPS。參考美日台韓經驗,伴隨機構化、國際化,股市定價體系均從PE主導轉變為EPS主導。而當前A股以行業龍頭為代表的核心資產“定價體系”正在與國際接軌、正在經歷從PE到EPS的轉變,其股價上漲主要是由盈利驅動,而非估值驅動,因此不能簡單地將其上漲定義為“泡沫”。未來將有更多的行業、龍頭完成定價體系的轉變。伴隨估值波動收斂,EPS將成為未來核心資產走勢的核心驅動力。

十、上調創業板目標點位至3300

2020年我們在半年度策略中率先看好創業板3000點,明確指出當前與13-14年的創業板行情非常類似,三大週期合力驅動下,創業板正處於新一輪繁華週期之中。當前我們再次重申“三大週期再臨”邏輯不變,並將2021年創業板目標點位上調至3300點。

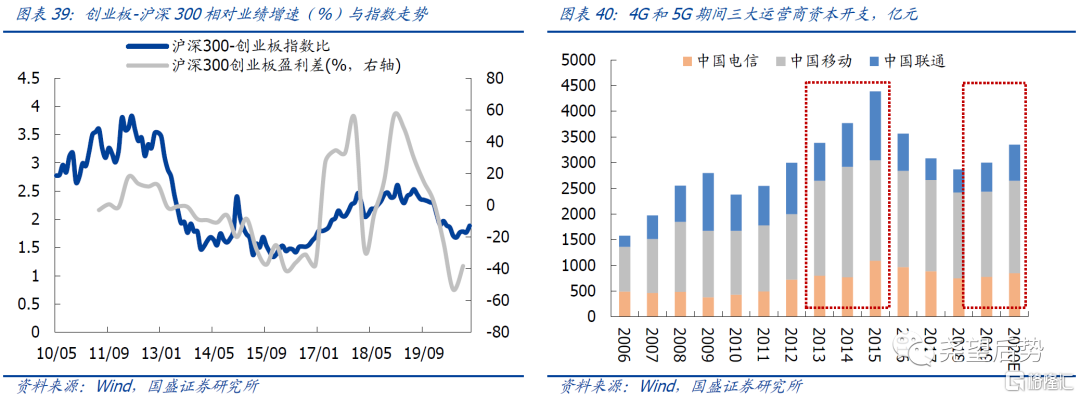

首先,新一輪科技週期開啟,創業板進入盈利上行週期。歷史來看,業績優勢是創業板超額收益的支撐,創業板相對滬深300盈利增速與相對滬深300走勢高度相關。

當前,5G為代表的新一輪科技週期正在開啟,自2018年底創業板相對業績增速開始提升,盈利重回上行週期。疫情對創業板的盈利衝擊小於大盤,2020年創業板相對業績增速延續上行趨勢。因此,盈利上行是創業板行情的必要條件和底層驅動。

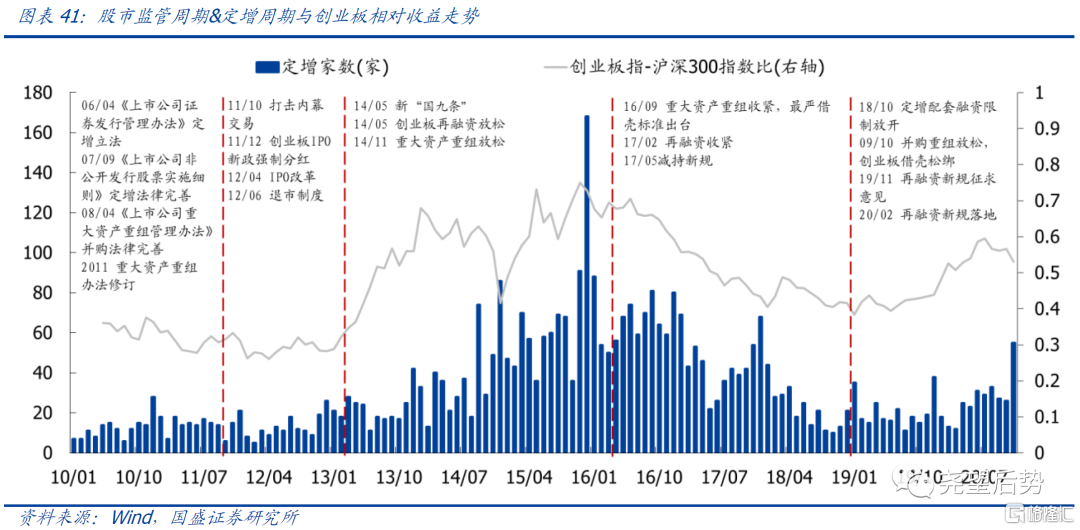

同時,新一輪監管放鬆週期全面鋪開,科技成長最為受益。監管週期與定增週期呈現一致性。定增作為重要的股權融資工具,可以用來近似量化資本市場監管週期。實際上,監管放鬆往往伴隨着IPO、定增、併購重組、多層次資本市場等全方位放鬆。自2011年以來,資本市場監管呈現明顯的“緊-松-緊-松”週期性變動。

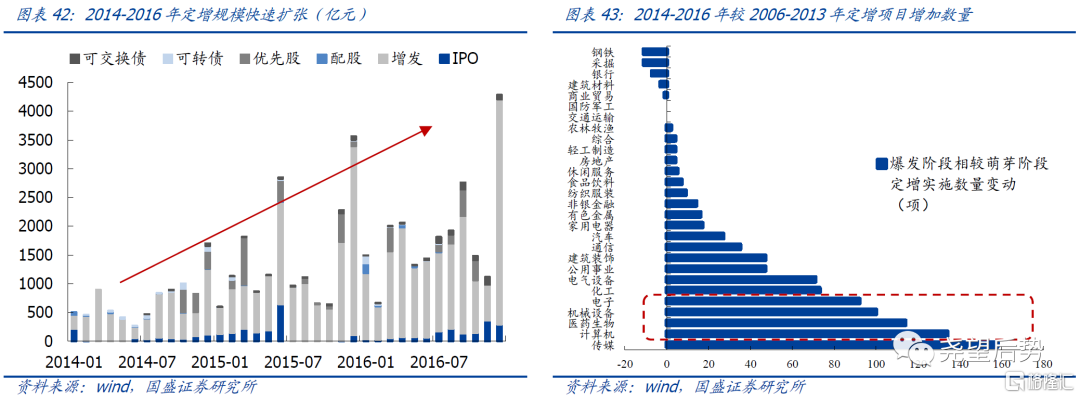

監管放鬆週期是2013~15年創業板牛市的重要驅動。監管放鬆週期之下,2013年開始A股定增市場迎來黃金年代。與此同時,定增募集金額在該階段突飛猛進,成為股權融資領域當之無愧的“領頭羊”。

當前,新一輪監管放鬆週期已經開啟,科技成長是最受益的方向。2月13日再融資新規正式發佈,新一輪監管放鬆週期已經開啟。定增門檻進一步降低,創業板放鬆力度最大,定增需求有望再次爆發。而從行業層面來看,電子、機械設備、醫藥生物、計算機等科技成長行業是最為受益的方向。

最後,資本市場再度進入擴容週期,開啟股權融資大時代。

2013~2015年以鼓勵創新、併購整合、雙向擴容為主的政策導向,根源於當時的宏觀經濟形勢:1)經濟增速持續放緩,企業盈利惡化。因此一方面需要創新尋求新的增長點,另一方面加速資源整合提高效率。2)槓桿水平達到歷史高位,債務融資難以為繼。

而2018年以來,去槓桿下的企業融資困境,疊加中美摩擦下打贏科技戰的迫切需求,再次成為引發資本市場加速改革、再融資加速放鬆、科創板、創業板註冊制快速推出的重要驅動。資本市場再度承擔重任。

2018年底以來,新《證券法》落地,科創板及註冊制、創業板註冊制、新三板精選層改革等多層次資本市場制度極大完善,疊加再融資放鬆、併購重組放開、分拆上市、紅籌迴歸等,供給側加速擴容。而三大指數相繼擴容,銀行理財子公司、保險、養老社保、ETF等長線資金入市,為股市提供源源不斷增量。

風險提示

1、疫情發展超預期,或遲滯各國復工復產、消費修復的節奏,從而對全球經濟共振復甦的趨勢形成強烈擾動,動搖企業盈利改善的基礎;

2、宏觀經濟超預期波動,一方面將對企業基本面形成衝擊,另一方面將對當前政策中性的市場預期形成擾動。進而導致股票市場波動加劇;

3、貨幣、金融監管等政策超預期收緊,將導致市場流動性大幅收縮,拖累市場表現。