雙11終於塵埃落定。

除了逼近5000億的總成交額令人咋舌,今年更是有多達474個品牌在雙11加入了“億元俱樂部”。

一個有趣的現象是,在“懶人經濟”的滋養下,各種“不動手”產品都交出了漂亮的成績單。

在天貓雙11生活電器行業銷售TOP10中,科沃斯、添可(科沃斯旗下高端線)、雲鯨,3個品牌都是賣吸塵器的。如果把吹風機銷售佔比第一,吸塵器次之的戴森加上,前10裏就有4個吸塵器品牌了。

雖然這4個品牌主打的產品各不相同,有推杆式吸塵器(戴森)、掃地機器人(科沃斯、雲鯨)和推杆式掃拖一體機(添可),但瞄準的,都是國內200億的清潔家電市場。

2016-2018年,國內清潔家電市場以每年30%以上的增速從100億增長到了194億。但到了2019年,增速在大起之後迎來了大落,一落就落到了5%以下。

或許是因為吸塵器市場逐漸趨於飽和,吸塵器和智能家居的“混血兒” - 掃地機器人,開始成為各大廠商發力的目標。

由於入局最早,科沃斯在國內掃地機器人市場的市佔率接近50%,其次是米家和石頭,各佔12%左右。從銷售額上看,科沃斯也已經連續幾年進入了生活電器TOP3,對戴森的位置虎視眈眈。

但是從某種意義上來説,科沃斯在清潔家電領域已經超過了戴森,因為對戴森銷售額貢獻最大的是吹風機,而科沃斯的銷售額絕大部分都來自吸塵器/掃地機器人。

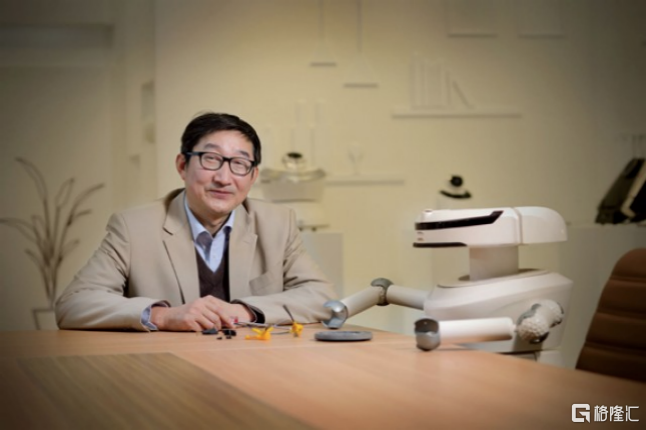

或許是因為這一點,讓科沃斯的董事長錢東奇看到了在清潔家電市場制霸的希望,他也在今年立下了一個“3年打敗戴森”的flag。

掃地機器人的“龜兔賽跑”

科沃斯是跟吸塵器打了半輩子交道的錢東奇的第三次創業。

錢東奇的第一次創業,是辭掉了汕頭大學老師的工作,去海南做起了外貿。中國出口的第一台吸塵器,就是經由他手。

外貿業務做得火熱,使錢東奇產生了“與其幫別人賣,何不自己生產來賣”的想法。於是錢東奇拿出積蓄,跟別人合夥開了一個工廠,做起了吸塵器代工生產。

沒過多久,正好趕上當時世界上最大的吸塵器品牌,英國的Hoover,準備把英國的工廠關了,完全來中國生產。錢東奇抓住了這個機會,拿到了Hoover的代工。

俗話説,好的開始是成功的一半,拿下Hoover之後沒幾年,世界上知名的吸塵器品牌,幾乎都是由他的工廠生產。

2000年,不滿足於為他人“做嫁衣”的錢東奇開始籌備研發機構,準備向針對國內市場的自主品牌轉型。

錢東奇説,早期過於看重技術的力量,認為有技術就一定可以把事情幹成。走了許多彎路以後才學到,做品牌和做創新完全是兩碼事。

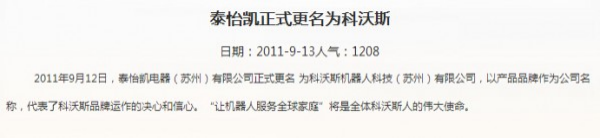

當時錢東奇的品牌還叫泰怡凱(TEK),曾推出過“鼻祖”掃地機器人小Q。

而在加深了對品牌運作的理解以後,錢東奇把新思路用在了原本是泰怡凱旗下品牌的科沃斯身上,併成功實現了品牌化。

2011年,科沃斯品牌單飛,成立了科沃斯集團公司,再把泰怡凱併入為了子公司。

而在科沃斯“找自己”的這十幾年裏,戴森也帶着“黑科技”旋風,開啟了入華之旅。

2005年,在國際上大獲成功的戴森嘗試進入中國。當時國內的吸塵器市場還是海爾一家獨大。

不過,當時國內的小家電市場也才剛剛萌芽,中國家用吸塵器的年均出口量在1900萬台以上,但國內銷量僅在200萬台左右。

主要的原因當然是價格,即便是國產家用吸塵器,在當時也要千元以上,價格遠遠沒有達到“飛入尋常百姓家”的程度。

因此,放到現在價格都是硬傷的戴森,首次入華全面潰敗。

直到2012年,發現中國大陸消費者去香港購買戴森吸塵器的情況越來越常見,戴森終於決定捲土重來。

也就是在戴森二次進入中國市場並且實現銷量爆發的2015年左右,風光無限的戴森讓科沃斯看到了自己在國內的發展方向-中高端家電市場。

可惜,科沃斯在舉着“白科技”的大旗嘗試了戴森的推杆式吸塵器之後發現,想在戴森的領域打敗戴森,太難了。

科沃斯的推杆式吸塵器不僅在功率和續航能力上一直比戴森差那麼一點點,還一直存在着扯不清楚的“外觀侵權”。

於是科沃斯知難而退,開始集中火力攻佔掃地機器人領域。

中國掃地機器人市場的增長開始於2013年,2014年掃地機器人銷量同比增長了80%以上,2015年又同比增長了97%。雖然2016以後增速放緩,但這個放緩後的增速也在每年40%以上。

“推杆式+機器人”的雙軌路徑在吸塵器行業逐漸清晰起來。

而要説到98年就開始研究掃地機器人的戴森,怎麼拱手相讓了這麼大的市場,也是一個典型的“龜兔賽跑”故事 - 可能是沒有料想到掃地機器人需求放量來的這麼早,也可能就是戴森自稱的精益求精,希望它的掃地機器人能平衡全球不同市場的偏好差異,但不管是主動還是被動,結果就是產品上市反覆跳票。

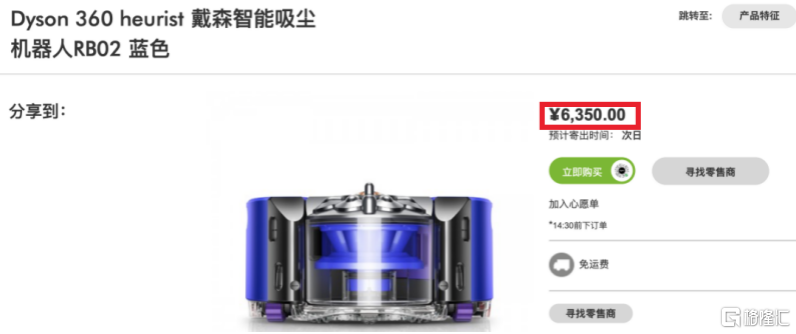

戴森掃地機器人14年發佈,15年在日本發售,17年5月才來到了中國市場。隨之而來的還有超過6000元的掃地機器人天花板價格。

同時,閉門造車20年的戴森掃地機器人,雖然延續了“黑科技”的優良傳統-吸力最強,也就是説在無障礙的情況下能掃的最乾淨,但是在路線規劃、障礙物規避等“智能”方面,並沒有比國產品牌強多少。

因此,戴森目前在國內掃地機器人市場,基本還是個“門外漢”。

吸塵器能贏,但科沃斯很難

那麼,如果從此在產品上分道揚鑣,各自美麗,科沃斯掃地機器人把戴森吸塵器打敗嗎?

我覺得可以。

戴森吸塵器增長的疲態到V11系列的推出已經昭然若揭,“黑科技”-數碼馬達帶來的邊際吸力提升正在變小,到了V11甚至已經有所溢出。

事實上,戴森V8的吸力已經足以滿足絕大部分家庭應用場景,而到V10、V11,產品的升級已經開始往續航時間、甚至液晶顯示屏這些並不是戴森強項的附加功能上轉移了。

戴森吸塵器的迭代似乎已經無路可走了。

反觀科沃斯的掃地機器人,除了性能上還有進步的空間,由於科沃斯旗下的添可已經把推杆式的掃拖一體機做的很成熟了,繼續精進掃拖一體的機器人,也有很大的空間和潛力。

另一方面,在歐美市場增長趨於穩定的戴森,2017年作出“亞洲將成為未來最大市場”的判斷後,生產和經營重心完全轉移到了亞洲。而目前戴森在中、日、韓、澳市場的爆發增長也已經過去,增長率開始擠牙膏。

但比起已經“脱歐入華”的戴森,添可2018年5月份才開始走出去,而且目前只進入了美國市場。入場後表現也不錯,目前在手持吸塵器市場已經獲得了12.9%的市佔率。

那麼,憑藉掃地機器人,科沃斯可以打敗戴森嗎?

我覺得不行。

戴森對研發的痴迷幾乎無人能敵。2014/15年,戴森的研發投入佔營收的比值基本在12%,而後提升到了15%-18%,這個比例已經超過了美國藥企研發投入的均值。

而科沃斯在19年研發投入比去年同期增長了35%的情況下,也只佔營收的5%。

回想錢東奇把泰怡凱的失敗總結為“過於看重技術的力量,認為有技術就一定可以把事情幹成”,對在實驗室裏燒錢這件事的態度,可能是科沃斯或者其他國產品牌裏還跑不出一個“戴森”的原因。

另外,戴森從幹手機、吹風機再到吸塵器、空氣淨化器和照明產品,都共用一個戴森的“心臟”-數碼馬達。“黑科技”的研發成本也因此可以得到有效的分攤。

戴森的產品線完全符合“範圍經濟”的特徵 - 產品的平均單位成品隨着品類的擴寬而降低。

而數碼馬達的應用場景非常廣闊,遠超過現在已經在台面上的清潔家電和美容美髮。雖然戴森的電動汽車項目是否還在進行是一個迷,但這個項目至少證明了戴森可以嘗試的領域不是隨便一個吸塵器廠家都可以去嘗試的。

在這方面,科沃斯的劣勢非常明顯,因為它目前可以發展的方向還侷限在掃地、拖地、擦窗户。而科沃斯對“走出家門”以後的發展規劃是進軍商用清潔領域,依舊是掃地、擦窗。

更殘酷的是,即便是在掃地機器人的領域,科沃斯老大的位子也並不如戴森在吸塵器領域坐的穩。別説國際上還有松下、iRobot等強手,國產品牌中美的等傳統家電大佬大力押注,小米等互聯網新勢力也大舉入侵。

掃地機器人還沒有發展成剛需,但市場已經非常擁擠。

而目前國內市場上的掃地機器人,同質化嚴重。最會“掃地”的戴森,性價比極低,而其他機器人目前都還是在靠“掃地”以外的性能圈地。

因此,比起緊盯着戴森,想把品牌化做到極致,現在反而到了科沃斯應該回去實驗室裏燒錢的時候。

別等到3年以後,戴森沒追上,反而被其他同僚超了車。