在長達8天的國慶假期開始前,小程也曾滿懷期待。

他看着微博上,“噹噹員工最近陷入了恐慌,什麼?國慶又來了?”的段子,哈哈大笑。

剛刷完這條微博,還沉浸在諧音梗的餘韻中,小程的手機彈出了一條前女友發來的微信:我要結婚了,你能來嗎?

小程頓時熱淚盈眶,而後兩眼一黑。

金秋10月,秋高氣爽,小程又要成為結婚潮裏的一份子了,份子錢那種份子。

國慶節的第一天,有的人困在高速,有的人囿於酒席。

貴州的雷先生因為8天要參加23場喜酒,喜提了兩個熱搜。

雖然當地民風算是“淳樸”,份子錢的市場價是200元。但是總共4800元的份子錢,還是超過了雷先生一個月的工資。

更有人曬出,雖然自己參加的酒席不多,但是“單價”高達1000塊,黃金週裏什麼也不幹都要花出去7000元。

敢情上半年宅家省下的錢,都是給黃金週要結婚的親朋好友省的。

但花錢只是一方面,如果我在10月1號當天要跑8個酒席,我一定覺得自己像一個走穴的散財童子。

1. 供不應求求求求求

雖然是收款方,在這個國慶結婚的新人也未必就那麼的爽。

選擇在今年的國慶結婚,可能會是前無古人後無來者的貴,以及累。

首先,結婚這個東西,跟電影一樣,講究個檔期。

今年的五一檔,許多打算、甚至已經安排好要結婚的家庭,紛紛被迫撤檔。

於是和電影院開門後的報復性觀影一樣,今年的國慶檔,自然迎來了一波報復性結婚。

一般來説,婚慶用品的採購、婚紗服飾的採購、婚禮服務的預訂,基本都要提前三個月以上開始籌劃。

這麼算下來,今年10月舉辦的婚禮,很可能是從去年10年就開始積壓的大爆發。

還有部分本打算辦海外婚禮的新人,眼看着海外疫情的嚴峻,也改變想法,在國內結了算了。要知道,近幾年海外婚禮增長迅猛,已經可以佔到國內婚禮的15%-20%。

同時,今年又是國慶與中秋重合的罕見的“良辰吉日”。

需求的大爆發導致婚慶的每個環節都在漲價。

比如婚禮必備的三金,賣的有多好,從股票市場都能略窺一二:周大福從6月開始瘋狂拉昇,到今天已經漲了88%,託各位新人的福,漲出了6年來的新高。

今年1月,1克黃金還是440多塊錢,到9月已經漲到550多了。雖然金價也不是由中國婚禮的需求驅動的,但婚禮對金貨的需求幾乎沒有彈性。

在深圳的華強北,有的店在國慶的前三天,全店金飾銷售增長了80%多。

除了一些未雨綢繆、深謀遠慮,俗稱“預言家”的人,很少有人10月結婚,1月就把金飾買好了。因此大部分選擇這個國慶結婚的新人,在買金飾上就要多花成千,甚至上萬。

除了三金,另外一個大型撐場面婚慶道具 - 婚車,租金大概一輛要漲100元,豪車甚至租金翻倍。

但即便是漲了價,採購婚慶用品還是需要搶,租賃的服裝、飾品等等,都得排隊。

尤其是新娘的婚紗、頭飾,恨不得是剛從上一個新娘身上卸下來,就得馬不停蹄的送到第二個新娘的手上。

有的新娘,在婚禮的前一天還沒有等到把婚紗送過來的快遞。

在你為你的200元惋惜的時候,新人可能正在為婚禮的籌辦着急上火,喝着王老吉,吃着牛黃解毒片。

漲價、要搶也就算了,很多服務真的到了有價無市的程度。

比如酒店場地和婚禮“四大金剛” - 主持、化粧、攝影、攝像。

一天能同時舉辦6-8場的酒店,大概在7月初,也訂出去了國慶期間的最後一場婚禮。下手慢的新人,甚至會遇到想結婚到沒有地方結婚的窘境。

而口碑好、水平高的“四大金剛”每年的國慶檔都得比個先到先得,提前半年全部訂光是很普遍的事情,今年更甚,別説知名的,想找個水平差不多就可以了的,不提前上2個月可能都訂不到。

那婚慶業和服務業總得是國慶結婚潮的最大贏家了吧?

也未必。

雖然諸如“北京一位資深化粧師7 天接了 14 場婚禮,收入超過 12 萬元”,以及“成都金牌司儀7天進賬3萬元”的報道,但半年不開張的婚慶服務,靠這8天,也吃不了半年。

10月一過,婚慶市場又將進入漫長的淡季。今年對於婚慶產業鏈上的各行各業來説,拼了老命,也就是混個温飽。

更別提國慶8天滿負荷運行的婚慶和酒店的從業人員,都上演着精力和體力上的“極限挑戰”。

2. 結婚嗎?不辦婚禮那種

奇怪的是,就在黃金週婚慶市場大火爆刷屏之前,當代年輕人不愛辦婚禮這個話題才引發了一波廣泛的討論。

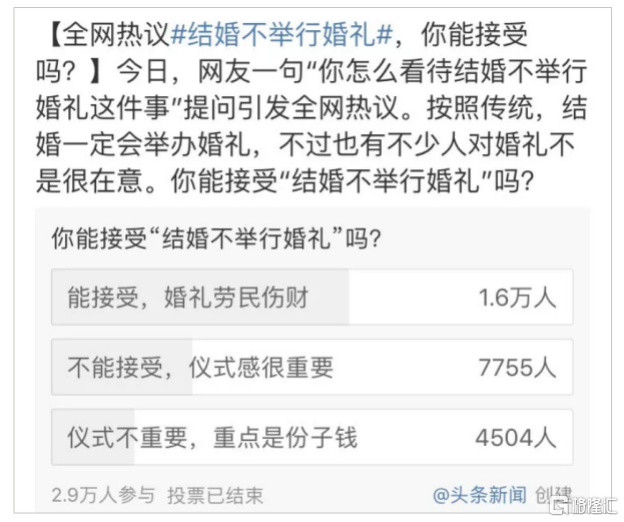

在參與投票的2.9萬網友中,超過一半人表示可以接受結婚不舉行婚禮。

那到底都是誰在辦婚禮?調查裏那45%不接受的人?還是沒有接受到調查的所有人?

其實,大家都在辦婚禮,包括調查中那1.6萬接受不辦婚禮的人中的大部分。

不辦婚禮的意識出現了,但行為還沒有跟上。

因為雖然在邏輯上講不通,但在道理上:“結婚不是兩個人的事”。就算這一代100%的人不想辦婚禮,上一代90%是不可能同意的。

很多年輕人工作忙、社交圈小,或者根本就是“宅男/女”或者“社恐”。來參加婚禮的所謂“親朋好友”,80%以上可以歸類為陌生人,這會讓他/她們非常的尷尬。

但是上一代大都在他們所在的地方過了大半輩子,有着穩定的社交圈,來參加婚禮的人,幾乎每個都能寒暄上兩句。

從情感方面説,他們需要用婚禮這種高效的形式,向所有人昭告這件喜事;從現實方面説,他們需要證明自己的孩子過得好,或者説比別人家的孩子過得好。

雖然可以回收份子錢是一個好處,但絕不是上一代一定要辦婚禮原因。作為大型攀比現場,辦婚禮不虧錢的人太少了。

另一方面,對待辦婚禮的態度,其實是兩種觀念的碰撞。而這兩種觀念,並不以年代為分水嶺。

一些人的幸福感就來自於遵循了“社會時鐘”,而一些人的幸福感與“社會”無關。

社會時鐘由社會文化背景決定,反映了我們生活的社會對我們的期望。

這個時鐘可大可小,小到可能當你身邊最親近的3、5好友都結婚了以後,你就會開始焦慮;大到有的地方整個國家都沒人去想“我該幾歲結婚”的問題。

辦婚禮,在中國社會的時鐘裏,是緊跟在“結婚”之後的。

因此我們不能武斷的説,這一代年輕人辦婚禮,都是被上一代逼的。因為不再能從遵循社會時鐘中獲得幸福感的人,僅僅是比上一代多了一些而已。

而要説為什麼絕大部分的年輕人在想辦婚禮的同時又苦辦婚禮久矣,甚至想到要辦婚禮,恨不得把結婚的計劃一拖再拖。

當然是因為當前主流婚禮的形式。《奇葩説》的辯手飛飛,把這種婚禮的形式總結成了“一場大型、尷尬、荒謬、自相矛盾且自嗨的,私人舉辦的廟會”。

雖然這段話運用了非常高級的辯論技巧 - 一棒子打死,但是在層出不窮的“婚俗、婚鬧”新聞中,我們知道這樣的婚禮在某些地方確實是存在並且是主流的。

説到底,對於儀式感的追求,每個人都是有的,只是對於“帶感”的儀式,每個人的定義也是不同的。

比起年輕人不願意辦婚禮,更準確的説法大概是,在草坪上、星空下,或者就在一個小小的餐廳中,與近親、好友一起分享結婚的喜悦,比“酒席”,更接近年輕人追求儀式感。