昨日,台積電發佈二季度業績説明會,上半年,台積電累計營收約6212.96億元新台幣,同比增長35.2%,增速遠超預期。

除了財報數據外,台積電還官宣了將在9月15日起正式對華為斷供芯片。

對於台積電對華為斷供的結果,業內早就有所料,並非台積電不想供貨,而是美國對華為禁令的影響。

該來的總會來,只是這樣的結果,還是讓很多人心裏一緊,那是一種預料結局已定卻還希望的僥倖心被打破後的無力感。

1

台積電二季度業績遠超預期

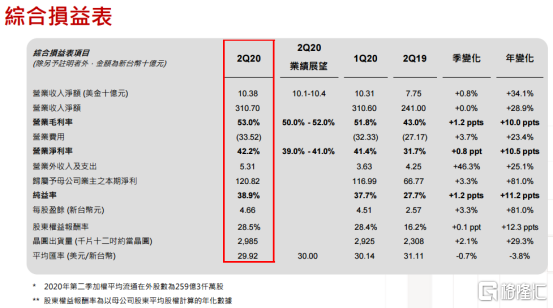

上半年,台積電累計營收約6212.96億元新台幣,同比增長35.2%。其中第二季度,台積電合併營收3107億元新台幣(約合105.4億美元),同比增長28.9%;淨利潤1208億元新台幣(約合40.99億美元),同比飆增81.1%,比分析師平均預期的高出了將近100億新台幣。

與此同時,該公司毛利率升至53%,同比增長10%,為單季紀錄新高,也超過了先前的505-52%的預期。

更厲害的是,台積電還把2020年的整體收入預期,從之前的10%~15%上調至20%,意味着下半年的收入依然能維持高增速,即使是在給華為斷供的情況下。

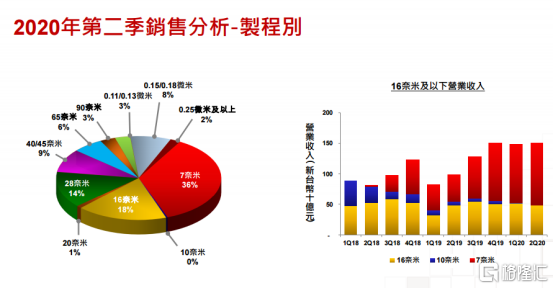

在台積電的二季度收入結構顯示,7nm的芯片收入佔比高達36%,意味着這個等級的工藝已經極其成熟。

這也是台積電在説明上很自信地宣佈簡要規模化量產5nm工藝芯片,並2020年5nm製程收入將貢獻營收的8%。

傳聞目前單月總投片量已達6萬片,強化預定版的在今年第四季度規劃每月2萬片的產能也已到位。

而更先進的3nm的台積電的計劃是在明年上半年試產,2022年上半年實現量產。

此外,近日有消息稱台積電在2nm的製程研究方面已成功找到路徑,將切入環繞式柵極技術(簡稱GAA)技術,開始攻堅更先進的領域。

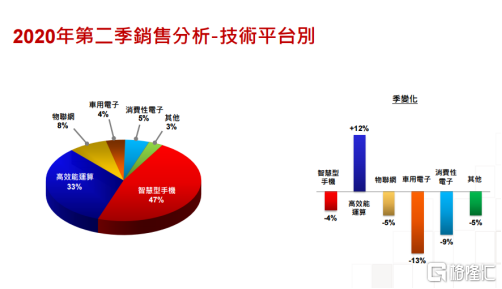

從業務平台看,佔比最高的依然是智能手機,達47%,但相比上期下滑了4%。高性能計算業務佔33%,環比增加12%;物聯網、汽車和消費電子分別佔8%、4%和5%。

這個“高效能運算”平台,也即我們內地説的大數據中心,其在上半年增長如此迅速,説明了在全球用户疫情期間的生活工作活動加快轉移至線上,導致台積電的數據支撐業務大幅增長。未來這個趨勢很可能還會延續下去。

2

斷供華為對台積電影響如何

在台積電這一份超預期業績中,華為的貢獻功不可沒。

因為今年5月15日美國發出對華為制裁禁令並給出120天緩衝期,華為為了在這段時間內緊急備貨,向台積電追加了7億美元的大單,相當於台積電二季度額外獲取了7%的營收增量。

同時,華為是台積電的最重要客户之一,每年為台積電貢獻14%的營收佔比,僅次於第一大客户蘋果的23%,並且在近年中,給台積電的訂單增速持續提升。

如果真的斷供華為,雖然憑着台積電在芯片製造領域的絕對地位,很可能會有其他客户填補空缺,但對這種影響絕非簡單的數據加減那麼簡單。

且不論這個空缺何時能補上,單單是會不會引發其他客户在將來對產品供應穩定性的擔憂,尤其是來自國內小米、oppo等訂單日益加大的客户的流失,都是一個讓台積電頭疼的問題。

“雖然這項規定剛剛結束公眾評議期,國際清算銀行目前還沒有做最終裁決的修改。其實現在確認還為時過早。但在目前情況下來看,9月14日後我們不打算髮貨。因此,其他客户的訂單如何進行動態調整對台積電將是一個挑戰,我們正在與客户密切合作,確認誰是現在進入(流程)的最佳時機。”——台積電總裁魏

但台積電除了遵守美國的規定,貌似也沒有可選擇的餘地。

台積電在自身發展過程中,一直都離不開美國的技術(軟硬件),斷供華為只是損失了一個重要客户,動不了根基。而如果違背美國的規定,同樣要遭受嚴重的制裁,到時候,損失更大。

畢竟美國不管是半導體設備和材料技術,還是對台灣的政治影響,以及軍事能力,都有絕對的優勢。而另一方面,作為全球芯片製造領域的霸主,它的產能從來都是滿負荷的,訂單多到排不過來,華為的訂單空缺在將來可以很快被其他廠家填補。

不僅不敢抗逆,台積電在5月還宣佈將在美國亞利桑那州投資120億美元建5納米晶圓廠,計劃2021年開工,2024年投產,預計將會提供1600個工作崗位,從而滿足美國當局希望製造業迴流的期望。

這個誠意極大的投誠,同時也暗示了聽令美國的堅定。

不過,如果有可能,台積電是必然會向美國提出申請,爭取能繼續向華為供貨的。

當然,雖然短期業績無憂,但台積電也有自己的長期擔憂。

一方面,台積電的停供華為的站隊,在將來可能會被大陸的客户視為不可靠供應來源而轉移訂單至國內中芯國際和華虹,導致自身業務空間壓縮。

要知道在近年來,中國的電子產業增速一直是走在世界最前,除了華為之外,其他全球芯片採購大户還有聯想、步步高、小米、oppo等品牌上,這些都是潛在訂單量非常大的種子客户。

另一方面,中國現在也在非常強烈意識到芯片自主的重要性,在這些年一直在最大力度推進芯片全產業鏈的投資和發展,甚至以“舉國之力”來形容都不為過。

目前,華為、阿里、騰訊、中芯等巨頭也已計劃燒數以百億、千億巨資金力圖在芯片產業上突破,還有其餘天量配套資金隨時準備着。

資金和市場需求方面,中國絕對不缺,缺的是技術人才和時間。

如今台積電的斷供,更加激化這些競爭對手的快速進化,算是無形之中對自己的未來之路給走窄了。

3

華為真是太難了

在近期,英國官宣封禁華為、美國對華為的限制咄咄逼人、如今台積電也將有被迫停止對華為斷供,對於華為來説,真是太難了。

據報道,華為在此前已經儲備了大量芯片,但只夠未來兩年內的用度。這些芯片中,除了手機芯片,還有包括用在服務器的中央處理器和賽靈思公司的可編程芯片,這兩類芯片與華為的基站業務和新興雲業務息息相關。

而7億美元的緊急訂單,也只是能讓華為緩多一陣時日。

手機處理器的價格一般在幾十美元,按照每個50美元計算,即使7億美元全部用購買手機芯片,那麼就大約是1400萬個芯片,即使是台積電給個良心價和優先滿排期,頂多也只有2000萬個芯片。

而華為去年每個季度能夠賣6000萬台手機,用於7nm這樣高端芯片就算按1/3算,這7個月也就只能維持1個月。

據説,今年下半年華為將發佈頂級旗艦華為Mate40系列、華為Nova8系列、榮耀V40系列和Magic3系列。Mate40 Pro作為華為的年度旗艦,芯片肯定是最頂級的,聽説這種定製芯片命名為麒麟1020(暫定)。

但據分析,華為Mate40系列首季度供貨量只有800萬台,原因很簡單,麒麟1020芯片就這麼多。

如果台積電真的在9月15日之後停止對華為的供貨,在2021的第一個和第二個季度,華為手機芯片存貨就要告急了。

這還僅僅是華為手機業務方面的影響。

華為的通信基站的芯片同樣也會受到影響,雖然目前華為的5G基站還用不到7nm以下的高端芯片,但在斷供和中國5G基站快速增量的背景下,基站芯片庫存問題同樣嚴重。

手機業務和5G通信業務,核心戰略價值都同樣重要。

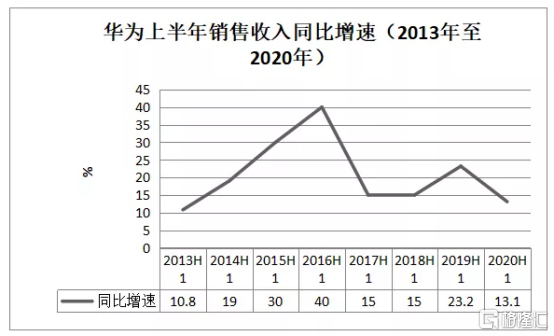

在前幾日,華為發佈上半年業績數據,銷售收入為4540 億元,同比增長13.1%,雖然總收入規模依然很驚人,但收入增速卻比上年度已下滑近半,即使是排除掉上半年的疫情衝擊影響,這個降幅依然讓人擔憂。

由於美國咄咄逼人的制裁,華為自去年開始海外擴張步伐便接近戛然而止,據Canalys統計顯示,第一季華為全球出貨量大跌17%。若不計國內出貨量的話,海外市場出貨量更是暴跌35%。

如今華為的業務只有國內市場這個基本盤在大幅增長。

尤其是前幾日,英國官宣封禁華為的事情全球轟動,這會不會引發其他對美國示弱的國家跟進,還不好判斷,但對華為來説無疑是雪上加霜。

以全球最強的一個超級國家去竭力對付一家企業,這種力量上的對抗,真的很難想象華為的壓力有多大。

要是其他一般的企業,恐怕早就灰飛煙滅了。。。

在今年3月底的財報會議上,華為輪值CEO徐直軍公開表示,在替代品方面,華為仍可以從三星、聯發科和紫光展鋭購買芯片。但這種替代品,除了三星外,其餘兩家的產品對於華為的高端機來説,那是不堪使用,產品體驗和競爭力可能會打折扣。

但這似乎已經是沒辦法的事了,總得活下去。

4

中芯國際等頂得上嗎?

就目前而言,華為的芯片還能使用2年左右,緊湊點安排,或者收縮一部分產品線,還能再爭取1年左右。

也就是説,在高端手機產品和5G通信基站供應方面,華為可以撐到2023年。

到時候,如果美國對華為的制裁依然沒有轉機,那麼華為將芯片非常告急,急需要替代供應商頂上。

但現在真心是青黃不接的時候。

目前我國在半導體生產設備領域,即使是那些國產化率非常低的產品,都有國產廠家在做,並且大多都已經在產線開始應用了。

但最核心的芯片方面,還不能指望7nm以下的工藝了,現在很多都還處於28-90nm的層次摸索着。

這跟台積電、三星這種頂端的霸主差了可能不止10年。

目前最牛的中芯國際也只是能做到在14nm的基礎上做優化,其最新推出的“N+1”、“N+2”工藝製程一定程度上相當於7nm工藝,但實際離真正的7nm還有不小差距。

並且14nm的在去年底才剛剛量產,現在還在產能爬坡階段,真正開始放量要到今年年底。

在12英寸和8英寸晶圓產能上,中芯國際為國內第一,全球第四大純晶圓代工廠,就代工華為芯片而言,國內或許再無其二。

但中芯國際也已經被美國製裁,其在2018年就向ASML定製的EUA光刻機因為被美國封鎖,到現在還不能收到貨,導致其技術上限被封鎖,預計2-3年內到達技術上限了。

如果搞不到更高端的EUV光刻機,中芯國際很可能就要長期停留在7nm的天花板了。

另一方面,無論是EUA光刻機的國產化,還是7nm及以下的芯片研發,對於目前中國的研發水平來説,短期內都是可望不可即的難點,這並不是錢能燒得出來的。

根據中國製造2025規劃,攻克EUV光刻機的時間至少要在2030年以後,那麼這對於中芯國際來説,將是非常尷尬的局面。

5

結語

台積電在9月對華為的芯片斷供,已經不用再質疑了,更加不用去僥倖。

時間對於華為來説,已是生死攸關。

昨日,中芯國際首日登錄A股科創板轟動全場,開市競價飆漲300%,市值突破6500億,雖然同日A股上演驚天暴跌,但它依然耀眼萬分。

中芯國際回A募集資金總額高達532.3億元,是A股10年以來最大規模的IPO。

作為萬眾矚目、代表着中國芯片產業最尖端領導者、承載着無數股民們對“中國芯”期盼的大明星,中芯現在肩負着無比重要的任務。

現在市場以及給予它足夠高的估值和信任,真心希望它到時候能在關鍵時刻,不負所托!