作者:張雪

來源: 上海證券報

2019年4月1日,“4+7”帶量採購試點全面啟動,醫藥市場劇烈震盪。

2020年4月1日,週年成績單揭曉。以量換價和仿製藥替代原研的初衷實現了嗎?將價格降到地板上的那些藥企如今還好嗎?

2021年4月1日,又會怎樣呢?

以量換價、原研替代初步實現

3月30日,國家醫保局發佈《2019年醫療保障事業發展統計快報》(以下簡稱《快報》),就醫保基金收支、藥品採購、醫保支付方式改革等情況進行公佈。

《快報》數據顯示,截至2019年底,“4+7”藥品集中帶量採購試點地區25箇中選藥品平均完成約定採購量的183%,中選藥品採購量佔同通用名藥品採購量的78%。試點全國擴圍後,25個通用名品種全部擴圍採購成功,擴圍價格平均降低 59%,在“4+7”試點基礎上又降低了25%。

價格的下降換來了市場份額的上升。據米內網重點省市公立醫院終端競爭格局顯示,25個“4+7”中標產品中有20個在2019年前三季的市場份額出現提升,增幅超過10%的產品有5個。

本土企業幾家歡樂幾家愁

華海藥業憑藉着原料藥製劑一體化的優勢,“4+7”中標6個產品,是當年集採當之無愧的領頭羊。在帶量採購中降價的不遺餘力,完全不影響其在2019年業績表現上的一騎絕塵。

據華海藥業最新發布的2019年年度業績預增公告,因部分產品售價提升、技術服務收入增加、集採中標等因素,2019年度實現的歸母淨利潤預計增加4.05億至5億元,同比增長約376%到465%。

京新藥業也有不俗表現。

業績快報顯示,2019年公司實現歸母淨利潤5.19億元,同比增長40.27%。公告稱,2019年度京新藥業繼續圍繞“做強藥品主業,發展醫療器械”的經營方針,通過體制和機制改革、研發創新、人才隊伍建設,積極提升藥品營銷力、重點產品競爭力,主營業務持續快速增長。其中,成品藥營收21.92億元,同比增長30.59%;原料藥營收9.38億元,同比增長10.61%。

但也有不少企業的業績不同程度受到了帶量採購的影響,同比有所下降。

中國生物製藥在2019年全年財報中稱,2019年公司盈利27.07億人民幣,同比減少70.08%。公司表示,年度內,集團先後有5個原優勢品種在兩輪集中帶量採購中中標,受降價幅度影響,銷售業績和利潤未達預期。

科倫藥業在2019年度業績快報中提到,公司實現歸母淨利潤比上年同期下降22.89%,產品價格由於市場競爭加劇而大幅下降,造成利潤下降,以及研發費用大幅增加等。

信立泰2019年淨利潤為7.09億元,同比下降51.38%。公司在2019年度業績快報中提到,“4+7城市藥品集中採購”政策正式實施,主要產品泰嘉通過以量換價,加速替代進口,市佔率增長,收入略有下降。第四季度受聯盟地區藥品集中採購於2020年開始執行的影響,醫院終端備貨、庫存調整,營收、利潤有一定的下降。

德展健康2019年預計實現淨利潤2.7億-4.05億元,同比下降56.48%-70.98%。公司提到,受藥品集中採購政策影響,公司主營產品阿樂銷售均價出現大幅度下降,導致公司營業收入及淨利潤隨之出現大幅下降。

第二批帶量採購4月落地

醫療用品集中採購(Group purchasing organizations,GPO),是指醫院等醫療機構通過採購組織,集中採購藥品、耗材以及醫療器械等物資,實現採購成本的優化。

GPO在20世紀初期已在美國私立醫院的採購活動中出現,鼎盛時期美國GPO組織多達600餘家,後經過行業整合和併購,仍然有數十家GPO組織可供醫院選擇。目前,超過95%以上的美國醫院使用GPO協助其降低採購成本,而一家醫院至少是2家以上GPO組織的成員單位。

GPO模式在國外被證明能夠有效節省醫院採購成本,但這一模式來到中國一度“水土不服”、舉步維艱,還有多家藥企聯合向當時的衞計委質疑GPO採購,反對、質疑、抗拒聲不絕於耳。

轉眼,一年期限完美落幕,各中標企業的得失也已明瞭。“4+7”試點城市中,大多已經公佈續約新規,在所有新規中,降價依然是主旋律。

對於國家醫保局組織的第二次集採,已經有很多企業在仔細學習認真研究。他們吃透國家政策和招標規則,深入研究競爭對手的可能策略,不斷進行模擬演練。

3月18日,國家醫保局發佈《關於積極穩妥推進第二批國家組織藥品集中採購結果落地的函》,要求做好“4+7”試點與全國擴圍的銜接。

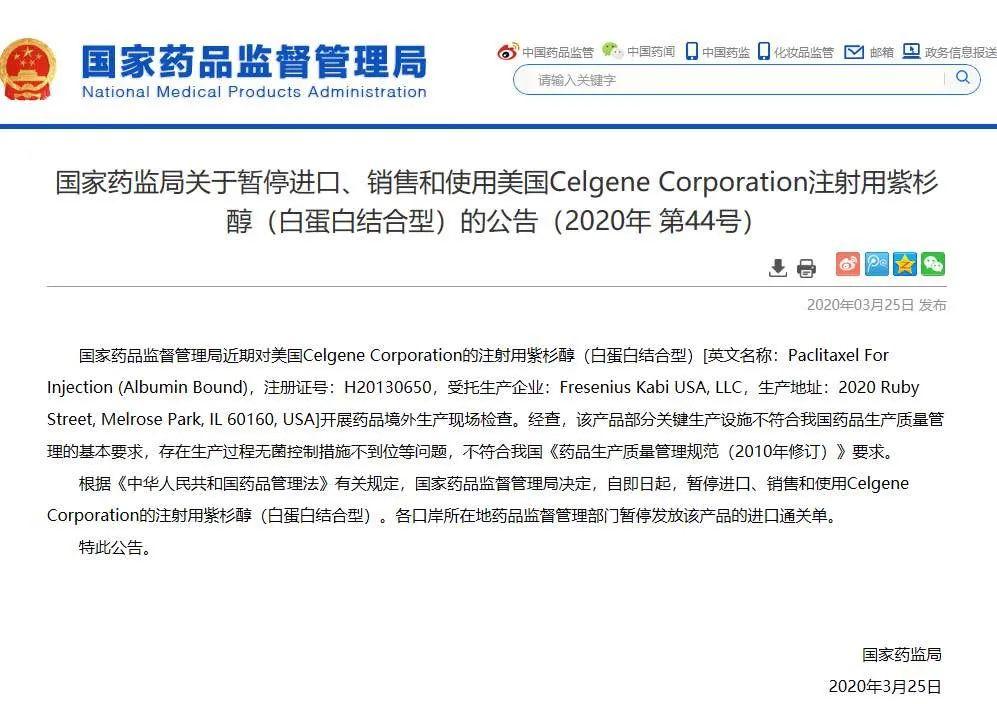

日前,國家藥監局因美國新基公司(Celgene)的注射用紫杉醇(白蛋白結合型)部分關鍵生產設施不符合我國藥品生產質量管理的基本要求,存在生產過程無菌控制措施不到位等問題,自即日起暫停進口、銷售和使用。後續聯採辦發文取消該品種第二批國家組織藥品集中採購中選資格。

這是集中採購品種首次因為出現質量問題而被禁售,並且發生在原研企業身上。這一插曲再次提示業界,中選品種穩定的質量和供應能力,在一個品種由不多的藥企供應市場時,變得分外重要。

第二批集採將於4月落地,一共有97家企業參加第二次國家集採競標,中標的產品涉及多個上市藥企,其中東陽光藥、復星醫藥、恆瑞醫藥、華潤醫藥、科倫藥業、石藥集團、中國生物製藥等均有3個以上的產品中標。

行業人士認為,試點城市中不少中標企業本身市場佔有率小,但在擴圍中,基本都是龍頭企業中標,其中齊魯製藥、華海藥業等都有五六個品種中選。在效率和產能優勢的碾壓下,大企業無疑將對試點中選企業形成強大攻勢。

第一年的“4+7”試點,對官方、企業以及醫療機構都是寶貴的經歷和經驗。不管是第二批帶量採購中選的品種數量和質量,還是過評品種的數量,大型製藥企業都佔有更大優勢,帶量採購正在促使仿製藥行業向頭部集中,強者恆強的格局將進一步強化,而這正是國家政策所導向的。