作者:貓哥

來源:大貓財經

01

潘石屹又要賣樓了?

10月30日,港媒報道,SOHO中國(410.HK)正在考慮以80億美元的價格出售位於中國內地的部分辦公樓的權益。

還有消息稱,黑石集團和新加坡的GIC公司要聯合收購SOHO中國的光華路SOHO、望京SOHO塔3和上海SOHO復興廣場,而未來仍有5個物業會被打包出售。

而傳聞的終極版本是,SOHO中國的交易目前已經開始了,而且潘石屹和張欣夫婦最終是要把SOHO中國的“八大金剛”全部賣掉。

一直波瀾不驚的SOHO中國的股價先飆了起來。10月30日,SOHO中國2.31港元開盤,盤中最高2.91港元,最終收盤價為2.7港元,漲幅17.9%。

在市場傳聞和股市異動的情形下,SOHO中國發了一則公告,“澄清一下傳聞”,目前還沒有什麼需要公佈的資料和內容,但是“本集團會不時探討集團所處主要市場的商業地產市場環境及潛在的交易機會”。

翻譯一下就是:我們不排除會賣,但是現在還沒確定賣誰以及賣給誰。

這幾年的房地產市場起起伏伏,而潘石屹也在賣樓和出租之間搖擺。2012年開始,SOHO中國從銷售物業轉做出租業務,潘石屹轉型“包租公”。然而在2014-2017年之間,仍有SOHO的物業被陸續賣出,套現300多億。

賣完一波之後,“未來不再出售資產”,畢竟剩下的項目比如“八大金剛”——北京的望京SOHO、光華路SOHO2期、前門大街、麗澤SOHO,以及上海的外灘SOHO、SOHO復興廣場、古北SOHO和SOHO天山廣場——都是SOHO的核心資產。

言猶在耳,6月底,潘石屹還搞過一次推介會,向市場推介即將出售的幾個物業項目。不是不賣,只是要慢慢賣。

據説這回賣出的資產,價格都是比較美麗的。而被潘石屹押寶的共享辦公品牌SOHO3Q也被傳出賣身話題,潘石屹沒什麼迴應,但是買方倒是大大方方承認了。

未來潘石屹是要專注攝影和木工了麼?

倒也不是,“SOHO中國下一步打算集中在一線城市最繁華的地段拿地,部分資金還將用來還債。”

02

轉型,説得容易,轉起來可不簡單,SOHO中國在全國百強房企的排名慢慢下滑,到徹底跌出百強,也就是在SOHO中國轉型這幾年的事情。

從包租公再轉回開發商,眼下可不算是什麼好機會,SOHO出售物業,也想着“還債”,而對於市場上更多的中小房企來講,“一分錢難倒英雄漢”,説破產也就破產了。

有媒體從法院公告網以“房地產”為關鍵詞查詢了今年破產的房企,得到了408家的數字。

這個數字不大精確,但絕對是被低估的,畢竟不是所有的開發商都會在公司名稱上叫“房地產”,“置業”、“置地”以及一些名稱體現不了主業的公司,數字只多不少。

市場的行情不太盡如人意,這是大家都知道的,市場就那麼大,誰都想要搶一塊。

比如張家口的下花園區,京張高鐵邊上再加上了冬奧會的概念,一個户籍人口不到7萬的小城,吸引來了萬科、碧桂園、華潤、榮盛、藍城、陽光城、魯能、奧園等這樣的百強房企扎堆,在售新盤13個,哪個都不是省油的燈,那麼能在下花園勝出,拼的也許就是誰更能降價吧。

三季度過去了,上市房企們的銷售成績也都出來了,頭部房企的銷售能力還是比較驚人的,成績單拿出來也都不錯,距離全年的任務又近了一步,可以向投資者們交待了。

而中小房企呢?中小房企的成績又有誰關心呢,如果不説這“408家”,可能不少人仍然覺得這些開發商現在滋潤得很。

03

“房住不炒”和“不將房地產作為短期刺激經濟的手段”後,再對房企尤其是中小房企談到“錢”,就只剩下“我太難了”。

向銀行要,不行;向信託要,不行;發境內債,發不了;發境外債,發不起。

敢偷偷搞的銀行,已經被監管部門開了罰單,雖然對於銀行來講,罰單的體量不算什麼,但是殺雞儆猴,向地產開口的氣焰也不再那麼明目張膽了。

所以很多房企把目光轉向了內部員工。

為了銷售、為了融資、為了“活下去”,開發商什麼的招數都能想得出來了,貓哥也算是再次開了眼界了。

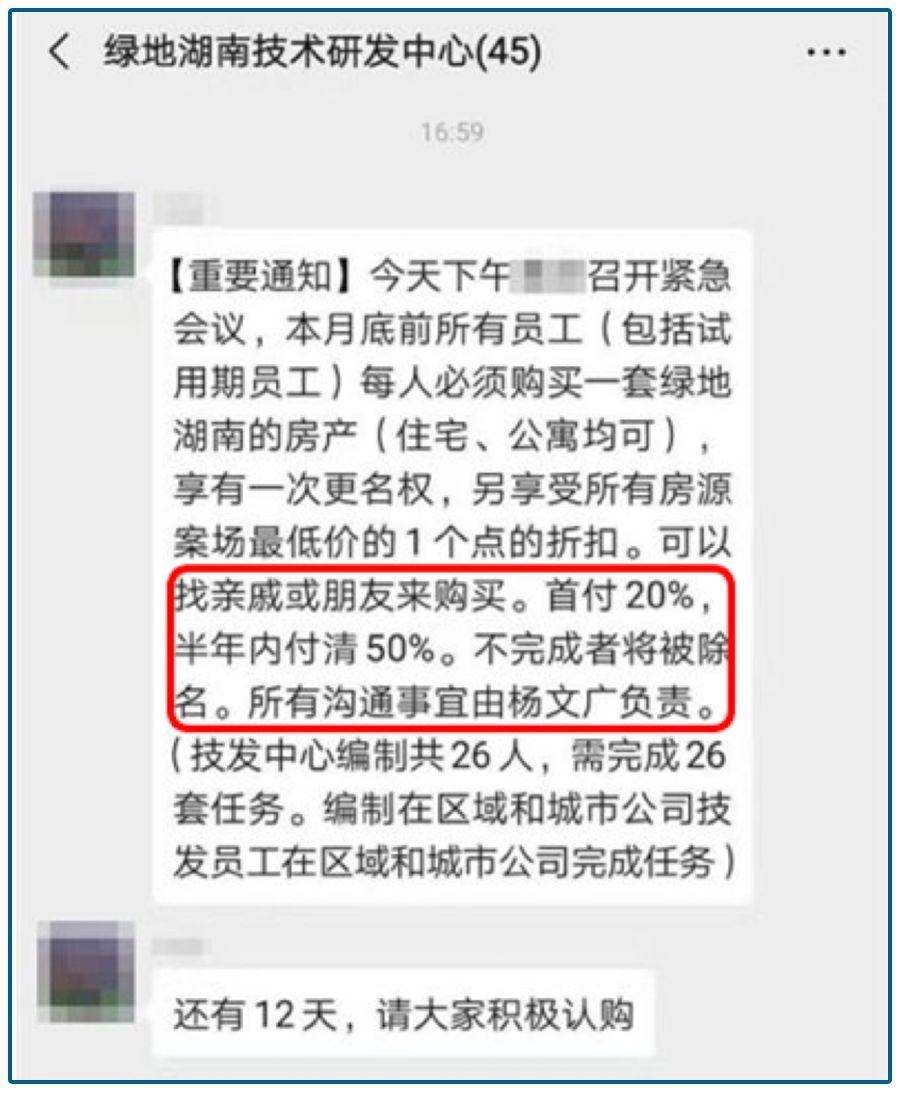

全員營銷已經成為市場促銷的標配手段了,還有讓員工全員買房子的。10月下旬,就屢有傳出綠地湖南事業部要求員工購房,管理層帶頭,“不完成者將被除名”。

“全員買房”比“全員賣房”的殺傷力要大得多,畢竟員工需要掏出真金白銀來,原來是來上個班,沒想到被公司盯住了錢袋子。綠地雖然闢謠稱,不是強制的,只是優惠項目被傳達錯了,但是壓力可見一斑。

盯住員工錢袋子的不止綠地,還有剛剛進入百強房企榜的三盛宏業,它沒有讓員工買房,但是需要員工掏錢買理財,給出了年化14%的收益率,當然我們現在看到這樣的收益率就知道不靠譜啦,但是作為員工又不能不買。

然而三盛宏業的員工等來的是“暴雷”,合計規模8億的理財違約了。本來資金鍊就緊繃,資金的籌集成本又這麼高,資金鍊斷裂也是很自然的事情了。

理財違約,員工上門討債,而在民間借貸的渠道籌集來的資金,也還不上,又是一筆資金窟窿,只能是債務糾紛,9月份,三盛宏業就被列為了“失信被執行人”,也就是傳説中的老賴,股權也被多地法院輪候凍結了。

還有一些地方的小房企做出了“要和員工共存亡”的架勢,公司進行“股份制改革”,拿出一部分股份,讓員工們出錢分一分,“人人做老闆”。

沒錢?“可以去貸款啊”。

不入?要麼變成“公司的主人”,要麼滾蛋。

04

當然也有別出心裁的,員工沒有那麼“壕”,那麼就在項目上做文章。

10月28日,貴陽的美的置業廣場施工工地發生垮塌事故,10人被困,在救援後,8人遇難,2人受傷送醫,事後,美的置業稱,涉事樓盤已經全面停工,“公司將全面開展內部自我檢查,加強工程和工地管理”。

不過,美的的檢查還沒有結果,人們就在樓盤的“平面圖”中,嗅到了貓膩。

這塊地是2010年的時候永貴能源拿下的地塊,2017年,永貴能源與貴陽美的簽了協議,貴陽美的拿到了90%的股權,地塊就變成了了美的置業廣場。

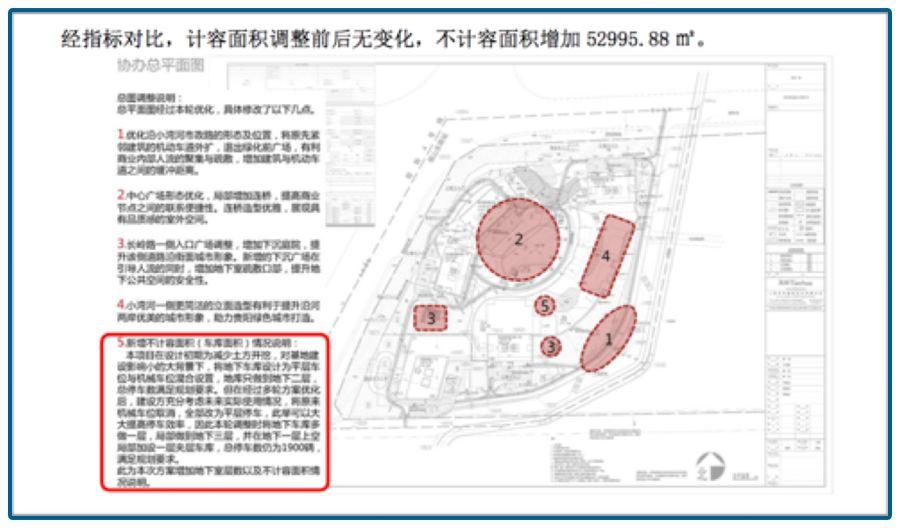

2018年,美的廣場的地塊在規劃上進行了調整,在地塊面積和容積率不變的情況下,在綠地率、建築密度和限高上做了調整,而最重要的是增加了5.3萬㎡的不計容面積。

面積從哪來?就是地下。

根據規劃的調整,原來地下車庫做到了2層,但是考慮到未來使用實際情況,將原來的平層車位和機械車位混合,改為全部平層車位,那麼地下車庫就多做一層,但是總車位數1900在調整中沒有變化。

地下兩層變三層,自然對開發商的收益來講,是非常有利的,但是對於施工來講,難度也會相應增加。美的向項目要效益,而項目卻要了人命,實在是讓人扼腕歎息。

都是錢鬧的,但沒錢也真不行。

潘石屹準備把“已經走到頭”的拿地建房模式再拾起來。

賣樓還債,還有錢拿地麼?