作者:任小酒

來源:飯統戴老闆

2019年,老牌資本主義國家英國的“國民銀行”匯豐,忙着幹一件事:撇清把華為和孟晚舟出賣給美國。

這家銀行雖然總部位於倫敦,但卻誕生在香港,跟中國有着悠久的合作歷史和密切的業務聯繫,甚至其75%的利潤來都源於整個大中華區(2017年)。而眾多大陸企業出海,也喜歡將這家名字裏帶有“上海”的全球頂級銀行作為首選合作伙伴,這其中就包括華為。

但華為CFO孟晚舟怎麼也不會想到,美國向加拿大提起拘捕她的訴求信息裏,竟然會有匯豐的報告[5]。2016年底,匯豐做了一份調查,對華為和Skycom公司進行質疑,這份報告被主動提供給美國司法部。於是在2018年12月,加拿大拘捕了孟晚舟,拉開了一場戰爭的序幕。

本來應該算濃眉大眼的老朋友,怎麼搖身當起帝國主義的帶路黨了呢?這一切要從2002年開始説起。

2002年,匯豐銀行墨西哥分行藝高人膽大,默許墨西哥和哥倫比亞的販毒集團前來洗錢,暗中賺取高額利潤。這種非法業務越做越大,甚至出現頗有美劇感的場景:由於用麻袋裝錢不方便,毒梟們按照匯豐的出納窗口大小,量身定製了一套裝錢箱子,效率顯著提高。

這些黑錢在流入匯豐美國後,一直沒被發現。直到十年後,美國司法部才根據舉報盯上匯豐。按照美國法律,匯豐相關高管足以像孟晚舟那樣被“跨國抓捕”。然而畢竟英美一家親,何況美國自己的銀行也常幹這種事兒,所以美國司法部打算大事化小,罰酒三杯就算了。

最終在2012年,匯豐向美國司法部支付19.2億美金,簽訂五年延期起訴協議收場。之後五年裏,美國司法部與匯豐進行了100多次訪談,審查超過292000封電子郵件。然後在2017年12月,匯豐向美國司法部提交華為報告之後,司法部撤回了對匯豐銀行的指控,你説巧不巧。

事情發生後,其首席執行官約翰·弗林特(John Flint)通過各種渠道告訴大陸,“在美國司法部於2017年要求提供與華為關係的信息後,匯豐除了調查合作外別無選擇。”但這種解釋顯然無法令人信服,匯豐也很快跟聯邦快遞、偉創力等公司一起被貼上了微妙的標籤。

自150多年前在香港創立以來,匯豐一直都是中國和西方之間最大的套利者。這張謄寫了150年的答卷,到了要做必選題的時間了。

01. 生於中國

1863年,29歲的英國人托馬斯·蘇石蘭(Thomas Sutherland)乘船從香港前往汕頭出差。在航行途中,他在一本《布萊克伍德雜誌》(Blackwoods Magazine)雜誌上翻了一篇介紹英國的銀行業務體系的文章,一個大膽的想法在蘇石蘭心中萌發——在中國開一家銀行。

托馬斯·蘇石蘭出生於蘇格蘭阿伯丁郡,18歲就開始在大英輪船公司當水手。精明能幹,又恰逢東亞地區業務又缺人手,他被總部派往香港,從小船員一路做到駐港監事。1863年香港黃埔船塢公司成立的時候,蘇石蘭被任命為第一屆主席。這一年,他才剛過29歲生日。

雖然沒從事過金融,但蘇石蘭對生意有種天然的嗅覺。鴉片戰爭後,中國外債猛增,亟需一套完善的銀行體系。但長期閉關的中國只知錢莊,不懂銀行,而外資銀行總部多設在英國或印度。這種金融體系,不管誰開一家總部座標在中國的銀行,都能從清政府身上揩油。

這個主意在蘇石蘭的心中醖釀了三四個月,並沒有馬上付諸實施,直到他聽説幾個孟買人準備來香港開辦“中國皇家銀行”,才馬上行動起來,跟律師一起準備商業計劃書。憑藉香港船塢主席的身份,蘇石蘭很快聯合15家洋行成立臨時委員會,募集到五百萬港幣註冊資本。

1865年3月3日這一天,美國總統林肯簽署了憲法修正案,並在準備第二天的總統就職演説;恩格斯正寫信給馬克思,探討社會主義哲學以及波爾多葡萄酒;而蘇石蘭的銀行也正式在港島皇后大道中1號開始營業。一個月後,他又在上海和平飯店底層租了一層辦公室,開設上海分行。

那時,銀行只有英文名Hong Kong and Shanghai Banking Coparation Ltd,直譯過來就是“香港上海銀行”,簡稱HSBC。由於當時銀行中文名中多有“匯理”二字,蘇石蘭索性入鄉隨俗將中文名定為“匯理銀行”,屬於去派出所排隊上户口時候,臨時想出來的名字。

這個隨意的名字用了十六年,直到1881年匯理銀行邀請曾國藩長子、時任清朝外交官的曾紀澤為鈔票題詞的時候,曾紀澤取匯款豐裕之意,賜名“匯豐銀行”。據説,“匯豐”二字是由華人風水大師古應春,在測算過筆畫兇吉之後提議。因此匯豐的中英文名稱顯得並不對應。

匯豐成立後第一步棋,便是綁定港英政府。匯豐成立的第二年,恰逢經濟危機,港英政府陷入財務泥潭,匯豐雖也面臨困難,但仍然咬緊牙表現一把:為港府提供了10萬港幣的緊急貸款。港府知恩圖報,馬上授權了匯豐處理香港政府的對外支付,還賜予了特殊待遇:發行港幣。

第一步棋可謂相當完美。印鈔票在當時的香港是小部分英資銀行的特許“營業”項目。蘇石蘭通過籠絡香港殖民政府,享受了優待和庇護,進一步擴大發鈔權,在成立短短十年,匯豐鈔票發行量佔到四大英資發鈔行的51%,超過擁有30年發鈔歷史的麗如銀行四倍。

不過雖然掌握鉅額存款和發鈔權,匯豐仍然還沒到日進斗金的地步,好在匯豐沒有忘記創業時的思路,他們很快就把目標盯上了那會兒世界上最容易賺錢的對象:清政府。

02. 寄生時代

1874年,為了防禦日本對台灣的騷擾,清政府打算重新修葺防禦工事,但兩次鴉片戰爭讓清政府財政入不敷出,只能派李鴻章四處向外資銀行借錢來搞國防。由於不想得罪日本政府,各大銀行都拒絕了清廷的借款請求,無奈之下,李鴻章找到了成立僅八年的匯豐。

雪中賣碳的價格,自然不會便宜。匯豐要求年息15%,而市場公開發行的債券平均年息只有8%,這中間足足有7個點的鉅額利潤。連在清政府擔任税務司的英國人赫德都評價:匯豐銀行貸款的“油水太大”[1]。這筆錢為當年利潤微薄的匯豐,奠定了發展的基石。

台防借款讓匯豐嚐到了甜頭。為了進一步參與到清政府各類利潤豐厚的融資項目,深諳“近水樓台先得月”的蘇石蘭專門在李鴻章的洋務運動大本營天津開設了分行,並派李鴻章的安徽老鄉吳懋鼎出任天津第一任買辦,負責拿下由前者主導的鐵路與工廠建設項目。

吳懋鼎是匯豐精挑細選的人物,17歲就成為匯豐僱員,説一口流利的英文,又擅長結交權勢人物。李鴻章對這個擅長和洋人談笑風生的小老鄉頗為賞識,甚至把個人存款都交由匯豐保管。李鴻章於1901年去世後,吳懋鼎從匯豐銀行取出共150萬兩白銀,交還李的家人。

只有一個吳懋鼎換取不來匯豐想要的巨大利益,真正讓匯豐獲得信任的,是幫助李鴻章扳倒了左宗棠的錢袋子胡雪巖。

1883年,中法戰爭陰雲密佈,主和的李鴻章與主戰的左宗棠矛盾公開化,李鴻章暗中發動“倒左”運動,矛頭直指左宗棠的錢袋子胡雪巖。當時,胡雪巖向匯豐借的一筆貸款即將到期,在李鴻章的暗中鼓動下,匯豐不留情面地催款,拒絕了胡雪巖後拖二十天的請求。

恰逢胡雪巖資金鍊緊張,又趕上時局動盪,擠兑風潮最終拖垮了胡雪巖。李鴻章趁勢不顧左宗棠在西南邊陲的節節勝利,簽訂了一個有利於法國的《中法新約》。兩年後左宗棠病故,李鴻章再度舉報胡雪巖吃朝廷回扣,導致後者被革職抄家,自己則正式躋身權力中心。

扳倒政敵後,李鴻章自然投桃報李:修建天津唐山鐵路,李鴻章指定匯豐為收款銀行;戰爭借款甚至政府的税收存管,也交由匯豐操辦,匯豐已然成了中國央行。至此,清政府交出了自己金融的一切籌碼,貨幣發行職能,關税,鹽税三項都掌握在外國商業銀行的手中。

甚至等到清廷倒台,朝廷大員留下了大筆匿名存款,也被匯豐悉數笑納。晚清許多貪官在匯豐匿名賬户由於戰亂死亡,鉅額錢款就成為匯豐銀行另一筆意外之喜。而澳門現任賭王何鴻燊的爺爺何世榮,曾經就是依靠成為匯豐買辦的身份,坐穩了財閥家族的地位。

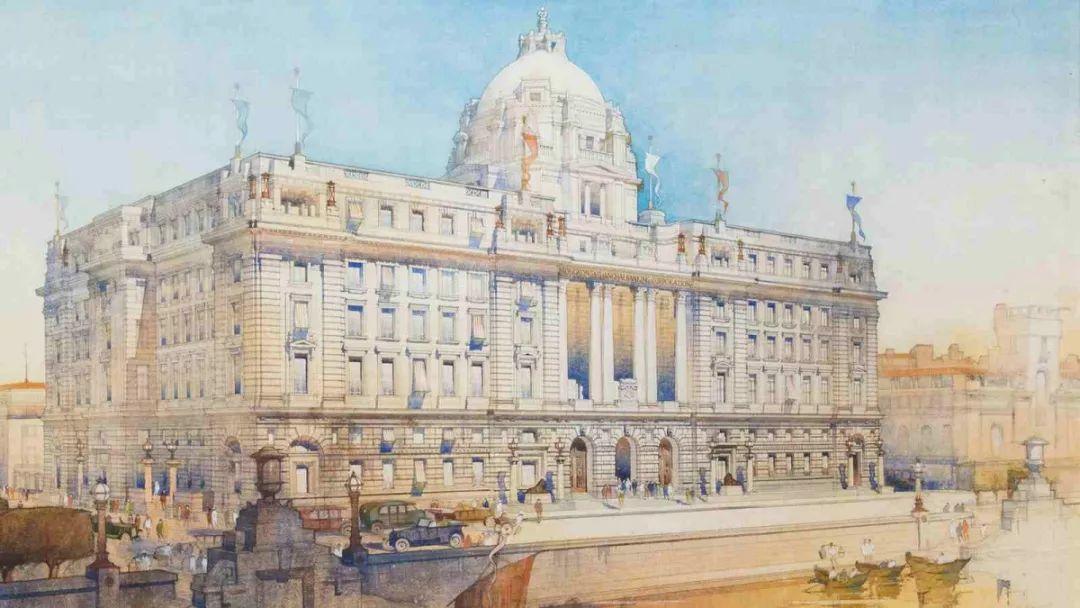

清政府的羸弱和民族的不幸,讓匯豐賺到手軟。1921年,老匯豐辦公地已經不能滿足日益膨脹的匯豐需求,不管是場所大小,還是氣派程度,都需要一棟全新的建築示人。1921年,匯豐銀行決定斥資1000萬兩白銀在外灘重新興建大樓,這相當於匯豐兩年的利潤總和。

匯豐總部大樓,上海外灘

大樓面朝黃浦江,外形參考希臘神廟,被稱作“東方最巨大宏偉的”的商業建築。大樓有兩個營業廳,一個是為外國人服務的主廳,面積2107㎡,而另一個為華人服務的廳僅470㎡,且偏居西南角。後來有人評價匯豐大樓內部凸顯出尊崇白人、歧視華人的空間佈局[2]。

大樓主入口台階兩側各立有兩尊銅獅,以當時總經理名字來命名:香港分行的史提芬(Alexander G Stephen),和上海分行總經理施迪(Gordon H Stitt)。兩尊銅獅共同守護匯豐,也説明香港上海不分上下的地位。這棟建築在新中國成立之後,曾作為上海市政府辦公大樓。

日軍侵華期間,香港的兩尊銅獅一度被日軍帶到大阪,最終在麥克阿瑟的干預下才送回香港。上海的銅獅雖然未被拆走,但匯豐大廈已然成了“帝國主義搜刮人民的魔窟”,被改造為上海市政府辦公大樓,就連壁畫也成為“帝國主義塗飾的彩色圖畫”,被塗料覆蓋。

1949年之後,匯豐撤出大陸,但他們的影響力在大中華區遠未結束,甚至可以説:匯豐對於華人商業勢力的塑造,才剛剛開始。

03. 重塑香港

香港有句俗話叫“誰認識匯豐大班,就高攀了財神爺。”

匯豐銀行大班(即總經理),在香港地位可以與港督相提並論。港府掌握了政治大權,而匯豐則控制香港經濟命脈,匯豐大班的地位自然舉足輕重。在匯豐幾十位大班的更新換代中,有一位對匯豐,乃至香港整個商業體系產生至深影響。他就是數位華人頂級富豪的恩人:沈弼。

沈弼(Michael Saindberg)1927年出生在英國,他18歲畢業後去印度當兵,而後又輾轉到北非利比亞,養成了喜歡冒險的性格,時常單人匹馬在烈日下橫穿大沙漠。當1948年沈弼退役回英國時,加入了匯豐倫敦分行,經過六個月培訓後,便登上了前往香港的輪船。

靠着扶植工業貿易,沈弼業績彪悍,平步青雲,在1971年,44歲的沈弼升任匯豐大班。此時的香港商界,正是華人企業家相繼崛起的年代。相較於喜歡安穩日子的英資,匯豐顯然更喜歡賺錢能力強的華資公司,因此在“華洋爭霸戰”中,匯豐扶持了大批華人企業家。

包玉剛就是受匯豐扶持,成為一代船王。到了70年代後期,趕上船運業大蕭條,一手把包玉剛推上船王之位的沈弼建議其放棄航運、投身房地產,並輔佐包玉剛拿下了九龍倉爭奪戰。但沈弼真正青睞並傾力扶持的人,卻並非包玉剛,而是日後在香港隻手遮天的李嘉誠。

李嘉誠是在包玉剛的牽線下認識了沈弼,李的英語不高,太太莊月明就經常充當起翻譯,給沈弼留下了良好的印象。1976年,匯豐銀行決定將港島華人行大廈推倒重建,此時還是“地產新人”的李嘉誠對這塊肥差覬覦已久,主動接洽了已經當上匯豐董事副主席的沈弼。

兩個人具體談了什麼,沒有人知道,據説沈弼只是研究了李嘉誠旗下長實的合作意向材料,就立即拍板定下把華人行的項目直接交給長實。沒有競標,沒有談判,沒有公開信息。面對天上掉下來的餡餅,李嘉誠自然不敢怠慢,24萬方的大樓用了兩年時間便修建完成。

兩年的開發週期,跟後來在大陸動輒二十年的開(tun)發(di)速度相比,令人感到諷刺。

沈弼對華人行的重建工程非常滿意,剪綵典禮三個月後,意氣風發的李嘉誠再次出手意欲收購九龍倉,嚇壞了大股東怡和洋行。怡和洋行隨後向沈弼求助,沈弼表面勸李嘉誠收手,暗地裏卻借錢給包玉剛,促成了包李二人的暗度陳倉,最終讓包玉剛順利拿下九龍倉。

而恰巧這年,一百多年曆史的和黃集團經營不善,陷入困境。匯豐是和黃集團的大股東,沈弼痛下決心決定“換帥”,將匯豐22.4%的控股權,半價售予李嘉誠,且延期兩年付款,並由匯豐提供貸款。此舉相當於李嘉誠僅需拿2400萬美元做定金,直接收購價值10多億美金的資產。

沈弼導演的這場戲,被英國《每日電訊報》評價為:“以‘偷取來定義這宗世紀交易,毫不過分。”

沈弼離任之前,決定香港留下一個看得見的印記,作為自己翻雲覆雨的見證——1981年,匯豐推倒了皇后大道中1號的總部大樓,請來英國頂尖的建築師諾曼·福斯特全部重新設計。

香港匯豐大廈,香港中環

大樓總共建了五年時間,花費52億港幣,成為“全球最昂貴的獨立建築物”。這幢銀灰色的新大樓造型類似石油鑽井台式,設計別出心裁。新樓全部採用鋼結構,澆鑄好了後運到香港拼接而成。而“拼接”的目的在於,倘若香港出現任何變動,大廈可以“隨時”搬走。

1986年,匯豐大樓正式啟用,沈弼也光榮退休,李嘉誠特意令匠人按匯豐大樓的造型鑄了一個1米高的黃金原型,在告別晚宴上親自送出。

在沈弼時代,港資逐漸控制了香港的經濟,沈弼無疑是香港華人經濟的幕後重要推手,也成就了香港人對匯豐的情結。很多人都將匯豐股票視作情懷,買股票送人成為上等禮物,並像傳家寶一樣傳給下一代,當匯豐股價下跌時,一些鐵粉散户自發地在低價接盤、護盤。

可惜這只是香港人的單相思,匯豐的初衷從來不是為香港做貢獻。沈弼自己教育下屬:“兩條船,一條是同胞的,一條是外族人的。無論是誰的,我們肯定在那條更安全的船繼續行駛。”對於匯豐而言,為了金錢和安全,可以隨時做好準備拋棄一切,包括香港。

而沈弼在退休之前,就一直在密謀拋棄香港,把總部遷到倫敦。

04. 乾坤挪移

如果80年代就有自媒體,那麼香港當年刷屏文章中必然有這麼一個標題:別讓匯豐跑了!

壓力並非來源於外部。1985年中英聯合聲明簽署,在3月的某次晨會上,有領導指出:“人民銀行有意讓匯豐擴大在中國內地的業務,以此作為促進中國的銀行提高效率和加強競爭的手段。”無論是匯豐還是“帝國主義金融大本營”的香港,新主人都表達了歡迎態度。

聯合聲明簽署的第二年,匯豐在深圳的分行便開張迎客,沈弼在開業儀式上表示:“我們決心向深圳提供高質量的服務。”但在香港,沈弼卻在匯豐高層會議上表達了擔憂,他告訴董事會:香港將在1997年迴歸中國,如果什麼都不做,那肯定會變成一家中國的銀行[3]。

但緊接着,沈弼風風光光的退休,去留問題丟給了下一任大班浦偉士(William Purves)。

從香港搬遷,不能從明面上直接進行,浦偉士接過沈弼的接力棒,設計好一場世紀交易案。1987年11月,匯豐正式宣佈收購英國米蘭特銀行14.9%的股份。英國和香港金融媒體界都炸開鍋,業界認為這是匯豐實行全面收購的第一步,更是規劃好出逃英國的道路。

記者追問浦偉士是否要遷移總部到倫敦時,浦偉士言辭誠懇,堅定地回答:“匯豐銀行將永遠把總部設在香港。我們在這裏經營得非常好,為什麼要離開呢?”[3]這讓人不得不沈思:想要做到匯豐大班這個位置,不能光靠精明的商業和金融頭腦,還得有出色的演技。

對於匯豐能否順利遷到倫敦,浦偉士心裏也沒有把握。1990年,浦偉士想辦法見到了英國首相撒切爾夫人,試探性的詢問鐵娘子的口風。撒切爾説了一句話,讓浦偉士懸着的心落了下來:“浦偉士先生,現在你可以繼續去做你認為最有利於你們銀行的事情了。”

從收購英國米蘭特銀行開始,到合併遷冊倫敦總共花費了兩年的時間。終於在三年後,當匯豐宣佈將註冊地遷移至倫敦的時候,浦偉士在發佈會上面不改色地指出:“我們不是拋棄香港,我們只是開展一些重組合作。”香港媒體沒那麼客氣,《遠東經濟評論》赫然將標題定為:

“匯豐悄悄開溜了。”

1993年,浦偉士終於完成了沈弼交給他的這項艱鉅遷都之戰。然而在香港中環的標誌性大樓裏,匯豐人有着掌控整個香港感覺。然而當這羣精英搬到倫敦泰晤士街上一棟無名小樓後,頓時有一種河魚入海的感覺,甚至來訪的客人都會詫異:“你們不能找個更好店的辦公室嗎?”

倫敦匯豐大廈

這一年,浦偉士前往北京拜訪了朱總理,並介紹了匯豐最新的接替人龐約翰。朱總理給了兩人一個重要的信號:上海浦東地區將試驗外資銀行經營人民幣業務。時任中國人民銀行行長戴相龍點破了最後的窗户紙,希望匯豐把中國業務搬遷到大陸。言外之意,便是讓匯豐放棄香港。

約翰立馬回答:“我們已經在謀劃搬遷的準備工作,要在上海尋找合適的辦公大樓。”[3]匯豐清楚的知道,上海是一顆冉冉升起的新星。龐約翰看着拔地而起的上海浦東,驚歎不已。而更關鍵的背景,則是中國即將加入世界貿易組織,外資銀行的前景不可估量。

最後,匯豐斥資3300萬美元,買下了浦東江邊4.8萬平方米的“森茂國際大廈”,並改名為“匯豐銀行大廈”。當有媒體採訪龐約翰中國業務總部為何放棄香港,遷至北京?龐約翰回答跟他的前任們一樣優秀:“匯豐135年前的中國業務總部,就曾經就坐落在上海。”

雖説在商言商,但看看沈弼、浦偉士、龐約翰等人的言行,當約翰·弗林特辯解匯豐沒有出賣華為時,你還敢信嗎?

05. 尾聲

從上海到香港,從香港到倫敦,匯豐就像維多利亞時代的那些英國海盜一樣,從來沒有歸屬感。

匯豐對倫敦的愛,也從未因為它本身的英國血統而專一。2011年,總部遷回倫敦不滿20年的匯豐,宣佈要將總部搬離倫敦。然而這成為匯豐給英國政府的虛晃一槍,五年後匯豐宣佈不走了,還是英國好。然而匯豐萬萬沒算到,幾個月後,英國公投結果要脱歐。

當英國前首相特蕾莎·梅,在2017年1月17日宣佈英脱歐計劃的第二天,匯豐銀行全球總裁就宣佈從倫敦撤出1000名員工至巴黎。然而僅僅在半年前,匯豐董事長信誓旦旦對公眾保證:“我們充分評估了英國脱離歐盟的可能因素,面對現在這樣的公投結果,我們不會重新考慮離開倫敦。”

換總部這種事兒,畢竟還是由着自己折騰。在受地緣政治影響的其他領域,匯豐的日子就沒那麼好過了。今年夏天,匯豐向美國提供有關華為的材料後,那個向中國辯解無辜的匯豐CEO約翰·弗林特,上任僅18個月的CEO突然辭職,大中華區行政總裁黃碧娟跟着走人。

150年過去,匯豐不再是那個匯豐,中國也不再是那個中國。更重要的是,那個“東西逢源”就能掙大錢的時代,恐怕已經徹底過去了。

參考資料:

[1]. 匯豐HSBC涉嫌為墨西哥毒販洗錢遭指控,人民網,2012

[2]. 獨家:匯豐控股的內部調查幫助美國司法部指控華為CFO孟晚舟,路透社,2019

[3]. 匯豐銀行遭遇天價處罰 94歲老人被忽悠投資理財,人民網,2011

[4]. 匯豐帝國,劉詩平,2010

[5]. 《獅子銀行:百年匯豐傳記》,戴維·凱納斯頓,2015