作者 | 小风吕敷

数据支持 | 勾股大数据

1

最近有一部很火的电视剧,《亲爱的,热爱的》,由李现和杨紫主演。

当然,我不是打算来谈这部电视剧的,只是看到里面主角的专业,突然发出了感慨。

女主角,也就是《家有儿女》中长大了的杨紫同学,大学的专业选择了计算机专业,里面男二主的职业也是计算机。尤其是,电视剧里提到的各种AI、大数据、网络安全等现在最流行的词汇,电视剧里也说到,以后这个专业可以赚好多好多钱。

我顿时感觉时代真的在变化。

曾几何时,电视剧主角都会按一个高大上的金融,财会方面的专业,而且很多还是外企的,然后在各种甲级写字楼里面上演各种商斗,职场斗,同事斗,顺便再谈谈恋爱。

于是乎和同事慢慢总结了以前的一些大火的都市言情剧,发现了一个小规律,就是现在什么行业火爆,赚钱多,那些都市言情剧里面主角就大概率会出现什么职业。可能是因为有一定的经济基础才方便谈恋爱吧,才能让主角穿各种好看又不重样的衣服啊。

移动互联网还没有出现,互联网还正在普及的路上,当时媒体是个好行业,所以就看到了很多什么杂志社的编辑啊,主编啊,记者啊这种高大上的职业。当然,后来移动互联网出现了,媒体从业者的光环就已经不在。

再后来,都市言情剧中就频频出现金融相关的专业。比如几年前火的《欢乐颂》,里面的安迪(刘涛饰)就是一个华尔街回来的外汇操盘手,后来是投资公司高管,CFO等职位,出场都是各种职业装,开的保时捷911。关雎尔(乔欣饰),也是500强金融行业的实习生。

果然三十年河东,三十年河西。不知道是不是因为最近金融行业不景气,加上HAT等互联网科技公司崛起,都市言情剧主角也都慢慢换成了计算机等专业的。

2

于是我无聊之下扒了一些企业的年报,看下人均待遇的情况。

腾讯2018年年报上,雇员福利开支421亿,雇员54309名,平均人均待遇加福利为77万元,即使只考虑工资薪金及花红部分,人均收入也有52万之多。

这个待遇谈个恋爱绰绰有余,而且实话实说,HAT员工在相亲市场是很受欢迎的,除了收入,另外可能和金融男普遍比较渣有关。

又顺手扒了下中信证券的,中信证券18年员工开纸105亿,员工数15842人,人均66万,和腾讯的77万差了11万。

中国金融行业从业者约为800万,证券加基金行业不过吸纳了50万人左右,最多的是银行和保险。

下面看下招商银行,员工费用460亿,员工74590人,人均待遇61万,还不及券商。当然,以上这些数字都包含了各种公司所缴纳的五险一金等各种包含在员工身上的福利费用。

下面是中华薪酬网给出的2019各行业的本科生薪酬待遇,可以看到毕业两年的软件工程的平均月薪在9000元,毕业6年的在1万3000元左右。榜上再也没看到金融行业的身影。

尽管中信证券和招商银行年报计算来的金融行业待遇仍然不错,但难掩的是时下金融行业的人多数日子不好过。尤其是这这两年毕业的金融专业生来,哪怕名校,都要面临金融供给侧改革的艰难了。

像我有个朋友,今年就劝退了五个亲戚的孩子不要学经济金融。

3

那么我们当年又是怎么走上金融这条不归路的呢?

其实我大一学的是环境科学,这个专业是我父母帮我挑的。因为以前上学是化学课代表,化学,生物都非常好,环境科学好像和这些都沾点边,所以我也没什么意见。

当然,大一那年是2007年,股票是那样涨的。所以父母亲戚,身边的同学等都在讨论股票,而且都是买什么涨什么。我去蹭了一些金融相关的课程,老师也是在讲台上教大家怎么炒股票等等,而且感觉都是股神。

我瞬间感觉炒股票才是发家致富的捷径啊。

所以没入学多久就向学校申请了转系,而且在系主任多次劝说无效之后,在走了N多流程之后,终于换到了梦寐以求中的金融系。没错,我就是奔着铜臭味去的。

但是搞笑的是,08年开学之后,上课进行讨论就都变成了金融危机的原理,教训等等。但无论如何,我就这样走上了这条路。

我还有几个朋友,他们当年选择金融专业,都是被几本书坑进来的。

排在第一的就是《货币战争》,这本书我看得比较晚,大一的时候也读过(估计我要看得早,可能直接填了金融,而不是环境科学了),当时惊为天书。

现在我不评价这本书如何,但说实话,对于金融完全没概念的高中生来说,里面带有阴谋论的故事的确很吸引人。

我曾经在大学的一次学校讲座中,后座的一个学弟,给边上估计是他想追的学妹,讲了一个小时,罗斯柴尔德家族是如何控制了全世界的,而且语气中带着显摆自己知识渊博的傲娇的口气。

还有一本让人惊讶居然有好几位朋友都看过,曾子墨的《墨迹》。这本书讲述了一个学霸到美国求学,毕业后进入摩根史丹利做IPO和MA业务,到最后进入凤凰卫视做财经主持人的个人传记。

非常巧的是,这本书居然我也看过,书中处处透露了投行工作的高大上,再加上职业女性的那种魅力,一个朋友说曾一度以她为个人专业选择标杆,大一第一门选修课就选了曾子墨曾经从事的MA课程。

看来书籍和电视剧,的确会影响年轻人的专业选择。仔细想想,高中生对于社会上的职业能有多大的认知,很多是来自父母的职业,身边人的职业,还有就是电视剧书籍中的职业。但这些都是被美化过的,现实往往比较残酷。

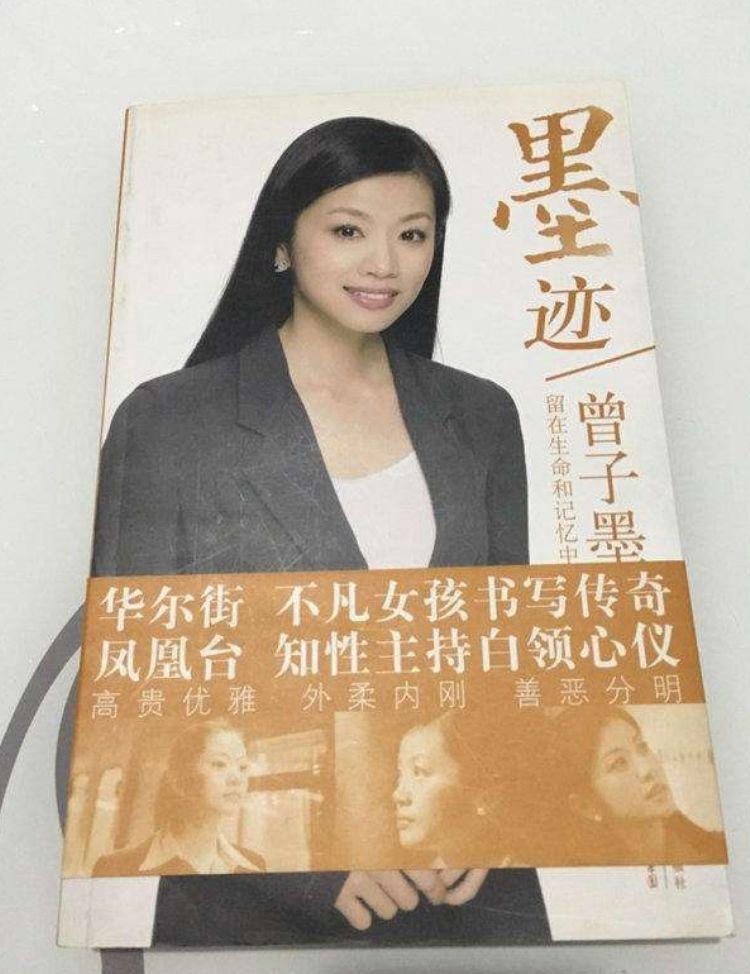

曾经我们以为的金融从业者:

实际上毕业后开始干的事:

要我总结,改革开放之后,需求远远大于供给,谁能弄到钱上产能,就能赚到钱,过去二十年,尤其是从07年多四万亿开始,中国就是一个货币泛滥的时代,金融行业离钱近,谁能弄到钱,就能玩好投机倒把的生意,因为技术靠进口就行。

但是现在,供给大于需求,技术水平已经和发达国家非常接近,没有巨人的肩膀可以站了,那么就需要科技创新来制造新的需求点,这很多是要依靠大量工程师来实现的,所以现在是投机倒把不如脚踏实地的年代。

当然,这并非是说金融就无用武之地了,长江后浪推前浪,前浪死在沙滩上,无论多少行业的浪潮来来去去,都少不了金融行业的支持,金融是永不眠的。只是时下,我们要接受供给侧改革。

4

结语

与朋友调侃了一番,大家对进入金融行业倒没有太多后悔,只是有些遗憾。

我也有一位朋友,与我们多数人不同。

他从高中的时候就知道自己要做什么,那就是投资。所以他选的专业是会计,他学会计不是为了做会计师,而是为了帮助自己的投资决策。过去七年他的年化收益率50%以上,2018年这样的悲催行情下,他依然有40多个点的收益率。今年预计他的收益率继续是爆炸的,因为在1月4日,他ALL IN了。

今年,连高校的录取分数线都表明风向变了。(图中西南交大应为本安交大)

只是,我们真的知道自己要的是什么吗?我想,我们的教育有一个很大的浪费就是,花了N年时间拼分数,到头来,多数人并不知道自己想干啥。

你呢?是如何进到金融这个专业的?