北半球如今最“热”的新闻,莫过于“热”本身了。从中国到美国,从北欧到南亚,“炎值爆表”消息频传。

据美国国家海洋和大气管理局(NOAA)的数据显示,2019年6月是近140年来(从1880年NOAA开始记录温度算起)最热的6月,南极海冰面积也在该月再创新低。并且,10个最热的6月中有9个都是出现在2010年后。

一方面,本来热的地方更热了,例如印度多地的最高气温比正常水平高出5℃以上,6月中旬局部地区最高气温直接突破50℃大关。

另一方面,本来不该热的地方也热了。在热浪的炙烤下,今年的欧洲至少已有12个国家破了以往的高温纪录。上周四,巴黎的温度高达42℃,而比利时也在上周三达到破纪录的39.9℃。对于习惯了凉爽夏天的欧洲人来说,这样的温度简直是“火焰山”般的人间炼狱。就连国土深入北极圈的芬兰,都在为可能发生的40℃持续高温天气制定应急措施。

有消息指出,今年席卷英国的创纪录热浪已导致数百名英国人丧生,专家担心死亡人数可能会飙升至2,000多人。英国气象局研究报告更指出,至2050年,破纪录热浪预计每隔一年就会出现一次。

极端高温无疑影响着人们的健康和社会生活,也促使全球对大自然发出的警示作出更深远的思考。2004年,一部美国灾难电影《后天》就以科幻的手法描绘了地球一天之内突然急剧降温,进入冰川期的撼人场景。故事描述了气象学家杰史·霍尔在一次科学研讨会上向各国政要指出,温室效应带来的全球变暖将会引发地球空前灾难。北冰洋冰雪消融速度加快是现实,一方面人类需要面对海平面的升高对沿海城市的影响,另一方面是无法估量的是对洋流、动植物的生态系统的影响。

类似的还有后面更为人熟知的由罗兰·艾默里奇指导的《2012》。该片直指自然环境和资源长期被人类掠夺性破坏,地球自身的平衡系统面临奔溃,最后只有少部分人类在诺亚方舟中逃过了世界末日获得文明的繁衍希望。

如果没有温室效应和气候变化,致命的热浪是不可能发生的。各国政府如果再无作为,电影中看似浮夸的情节随时都有可能真实地上演。高压之下,世界各个角落都在加速升级环保计划。

一.碳税机制全球蔓延,税费将持续上升

碳税(carbon tax)是指针对二氧化碳排放所征收的税。它通过对燃煤、铁矿石焦煤炼钢、铜矿炼铜、石油天然气等化石燃料和高耗能产业,按其消耗的碳含量的比例征税,通过经济手段达到实现减少化石燃料消耗和二氧化碳排放,减缓全球变暖趋势。

据说芬兰在这方面是先锋,其于1990年就拥有了二氧化碳附加税,之后瑞典、爱尔兰、丹麦、挪威、瑞士等欧洲国家也陆续加入“战斗”。

政府部门会先为每吨碳排放量确定一个价格,然后通过这个价格换算出对电力、天然气或石油的税费。因为征税使得污染性燃料的使用成本变高,促使公共事业机构、商业组织及个人减少燃料消耗并提高能源使用效率。同时,碳税能提高替代能源的成本竞争力,使它们能与价格低廉的污染燃料竞争(eg. 煤、天然气和石油)。

与碳税机制相应的还有碳交易,基本原理是合同的一方通过支付另一方获得温室气体减排额,买方可以将购得的减排额用于减缓温室效应从而实现其减排的目标。

2018年诺贝尔经济学奖的获奖者---美国经济学家威廉·诺德豪斯在碳减排领域的核心观点之一,正是建立以碳税为代表的价格机制,可见高质环保举措在全球范围内的日益举足轻重。今年7月份刚刚当选的欧盟区主席Ursula von der Leyen更是明确将环保当作头等任务,并承诺在2030年前将欧盟区温室气体排放降低50%(对比1990年标准),并计划在2050年要求欧盟区达到碳排放中立。在2019年,为了保卫人类赖以生存的地球家园,陆续有欧洲以外的国家宣布要加入抵制二氧化碳的行列:

1)从今年1月1日起,加拿大将开始施行收入中性的碳税,再也不允许“免费污染”的存在。根据《温室气体污染定价法》,加拿大联邦碳污染价格将从每吨20美元的低价开始,直到2022年达到每吨50美元为止,每年以每吨10美元的价格上涨。

2)今年开始,新加坡计划开始征收碳税,这项消息早在《2017年财政预算案》中宣布,新加坡由此成为亚洲第一个拥有碳税的国家。根据方案,所有碳排放大户每排放一公吨的温室气体需缴交5元碳税,计划到2030年前将每公吨碳税上调到10元到15元。

3)今年6月1日起,南非的《碳税法案》也正式生效,南非由此成为首个实施碳税的非洲国家。税率将从每吨二氧化碳120兰特(8美元)开始,有望在每年有所提高,以高于通货膨胀的2%的速率调整。

根据世界银行最新发布的数据,截至目前,包括以上全球已经有46个国家和28个国内地方(如州、省等)确定实行碳交易市场或碳税等碳价机制。可以看到的是,除了国家数量的不断上升外,各国计划的碳税价格也将会是持续增长的。环保减排,是全人类都面临的永久且严峻的课题。

对于中国来说,其还尚未实行碳税制度,但碳税在我国也已经不是什么新鲜事物,围绕碳税的争议已经持续10年之久,未来或也有望实施。但虽然碳税没有来,今年中国却迎来了另一项重磅---史上最严的垃圾分类方案,从资源循环再生的角度加码对生态环境的监管,引起了不小的热议。

二.中国迎“史上最严垃圾分类”,促进资源再循环

最近这一个多月,上海毫无疑问成为了中国的网红城市,原因只在于上海推出的生活垃圾管理条例。

7月1日起,上海将实施《上海市生活垃圾管理条例》,逐步推行垃圾分类定时定点投放。个人混合投放垃圾,今后最高可罚200元;单位混装混运,最高则可罚5万元。一时间,上海全城男女老少学起垃圾分类知识,试着分出湿垃圾、干垃圾、有害垃圾、可回收垃圾,引来全国13亿人围观。值得注意的是,史上最严格的垃圾分类是针对全国而言的,只不过先在上海地区试行。

媒体报道称,上海大部分市民均支持垃圾分类,但对垃圾是“愿分却不太会分”,感到有点焦虑。在上海市绿化和市容局编制的《上海市生活垃圾分类投放指南》中,共列举了104种物品,除了常见的垃圾外,还包括螺丝刀、染发剂壳等并不太常见的物品。

繁多的分类品种,也让网友的段子层出不穷。例如,一杯珍珠奶茶要是喝不完,要先把珍珠倒到“湿垃圾”,把杯子倒到“干垃圾”,再把杯盖倒到“可回收”,那不如就不喝了吧...

目前,我国城市生活垃圾主流的两种处理方式为填埋和焚烧,像上海这样的大城市该两种垃圾处理方式的比重在八、九成左右,但这两种方式处理不好很可能会造成二次污染。细化垃圾分类的终极目标就是要实现垃圾减量化、资源化、无害化,让垃圾“变废为宝”,打造资源的闭合循环链条,契合时下全球不断加码的环保政策。

三.中国铜矿进口大幅增加,冶炼后的炉渣又将何去何从?

一方面,针对国内的垃圾,中国正式推行史上最严格的分类政策,促进资源的循环再利用;另一方面,针对海外,中国则从2019年开始明确不再进口固体废物,避免增加国内处理这些洋垃圾的负担。

2018年,生态环境部发布公告,将废五金电器、以回收铜为主的废电机(统称“废七类”)等从《限制进口类可用作原料的固体废物目录》调入《禁止进口固体废物目录》,并在2018年12月31日起执行。

一直以来,中国的铜消费量都巨大,仅靠本国生产无法满足需求,中国过去都从海外进口用于汽车、家电和智能手机零部件的铜产品,从日本或欧美进口铜废料进行再利用。不过这样的进口局面,却从今年开始扭转。

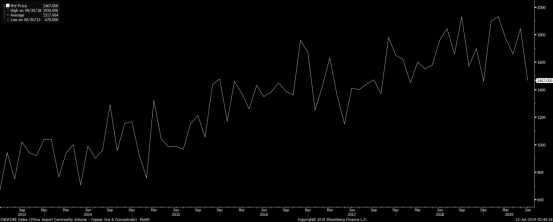

据中国海关总署统计,中国1至4月铜材的累计进口量约15万吨,同比减少11.2%。与之相反,中国对原料铜矿石的进口量却正稳步增加(如上图)。进口铜材的下降,主要是因为中国禁止进口混入大量废料、铜分含量较低的低级废电线。在铜需求保持稳定的基础上,中国只能进口更多的铜矿石来弥补缺口。

但这样就会产生新的问题。全世界生产电解铜的冶炼方法分为两大类:火法冶炼和湿法冶炼。目前精炼铜产量的80%以上都是用火法冶炼生产出来的。火法炼铜适用于硫化铜矿石,这是主要的铜矿石种类,但缺点是会产生相当比例的残渣废料。一般的进口铜精粉从重量来说,含铜比例约20%,剩余80%大部分在练完铜之后就成为炉渣,需要填埋处理。这些炉渣另外有个问题,就是含砷超标。

不管是铁矿石、铜矿、铝土矿等矿石,由于这些矿石所含的金属是处于矿物质状态,要将其转化成金属状态必然要经过还原这一个环节,而还原过程则需要大量的能量,无可避免就有碳排放、硫排放等问题。其中,像原铝本身的生产成本超过60%是能源。但是以废钢、废铜、废铝进行金属回收,由于这些材料已经是处于金属状态,所需要的能量是将其熔化转型,并不存在矿物质转化成金属的还原过程,所需能量大幅度减少,碳排放也相应减少许多。

其实,废旧金属本身是可再生资源,如果不加以利用而是丢弃,明显并不符合中国坚持“变废为宝”的环保趋势。但如果不丢弃的话,这些废料要如何回收形成资源循环的有效通道,就又值得好好推敲了。

四.循环经济时代来临,环保行业有无潜藏机会?

据专业人士了解,目前从事废金属回收的主要是小作坊。由于对小作坊的监管缺失,无可避免的存在散乱差的问题。而且金属回收是一种工业活动,毕竟需要能源和工业处理,必然会造成污染。在正规企业下,这样的污染可以有效控制在合理范围内,这在许多发达国家都已经有了实践。但是不规范的小作坊在对废金属进行处理的时候由于成本考虑,对环保处理不够重视,甚至会造成二次污染的问题。国内的再生资源行业缺少龙头整合。

相较于中国,欧美废料处理服务的模式可以说已经深耕多年,是一个很好的借鉴。但其实在发展的初期,欧美市场的状况也大抵是散乱的,只是经过了几十年的产业整合后,它们的法律、技术、管理已经逐渐成熟,规模才逐渐壮大。对于现阶段的中国而言,急需技术能力领头的企业来加速推进废料循环体系的规范化。

2016年,中国企业齐合环保(0976.HK)就抢先地发现了这个商机缺口,果断进行了业务调整,收购了德国的行业巨头---Scholz(顺尔茨)集团。当时,齐合环保的主营业务还仅仅是废旧电机的拆解。

被齐合环保收购的Scholz集团来头并不小,其成立于1872年的德国,是全球规模最大的回收金属再生集团之一,业务包括有色金属、黑色金属、稀贵金属、报废汽车、报废家电、废电子、废塑料、废纸等方面,在该领域已拥有超过百年的运营历史,且在废旧汽车拆解的技术全球领先。

以德国总部为基地,Scholz集团在全欧洲已经布局了200多个回收料场和处理基地。同时,Scholz旗下还有一家处于北美行业领先地位的有色金属及黑色金属加工商和贸易商---“Liberty”,后者在北美洲又拥有了10余个料场。

在德国,Scholz是宝马、大众、奔驰等知名汽车公司长年的合作伙伴。车企制造汽车余下的废料、废钢等,Scholz会进行回收、处理,然后卖给下游客户,最终达到废料再利用的目的。除了工业,Scholz也从市政回收废旧资源进行处理,实现再生资源的转化。这跟国内目前在推展的垃圾分类实际上是不谋而合的。

凭借Scholz,齐合环保在在欧美地区已经积累了丰富的废料处理经验,回收渠道的布局上也有着成熟的成功范例。所以,如果公司要将欧美的废料处理服务模式直接复制到中国地区,难度明显要比行业其它竞争对手来的小很多。

齐合环保过往的财报中,公司也一直强调前进的终极目标是成为一个“废料解决方案服务提供者”。在中国循环经济的势在必行下,握有Scholz这个全球行业“王牌”的齐合环保,接下来拓展国内废料再生市场的突破应该是大概率的战略导向。

公司在2018年年报中宣称当年销售约510万吨各类废金属,共节约约400万吨碳排放。这也是中国企业对全球温室气体排放治理的一项贡献。

截至7月30日收盘,齐合环保股价对应的动态PE还仅有3.8倍,PB为0.29倍,明显还尚未体现其作为全球废料再生龙头的潜在可能性,低空飞行的价值水平在中国趋严的环保意识下或将迎来反转。而且公司目前市值较低,可容易被其他有计划进军国内这个环保蓝海市场的企业作为收购对象。

尾声

现阶段而言,世界各国政府均已意识到了全球气候变暖和环境保护的问题,欧美地区的能源成本都在上升,碳排放税也在显著增加,资源循环的市场需求不分国界。齐合环保凭借着全球领先的技术抢占国内资源再生业务指日可待。