伴隨政策春風拂面,A股新能源汽車板塊已有明顯反彈,但新能源車“生死競速賽”仍在進行中,車企分化加劇,尤其是今年以來,被淘汰出局者甚眾,其中不乏老派勢力和“創二代”們,這讓與生俱來的光環似乎變成了“枷鎖”。

事實上,出身顯赫但中間一度遭受質疑的車企,仍有脱穎而出者,不僅在今年頂住了巨大壓力,更難得的是,還在這場逆風局中開始悄然翻盤,並藉此開始重獲市場的信心。

01

銷量再上新台階,北汽極狐逆風翻盤

北汽極狐——這個貴為北汽“嫡子”的純電新能源車品牌,就正在上演這樣的“反轉”劇情。

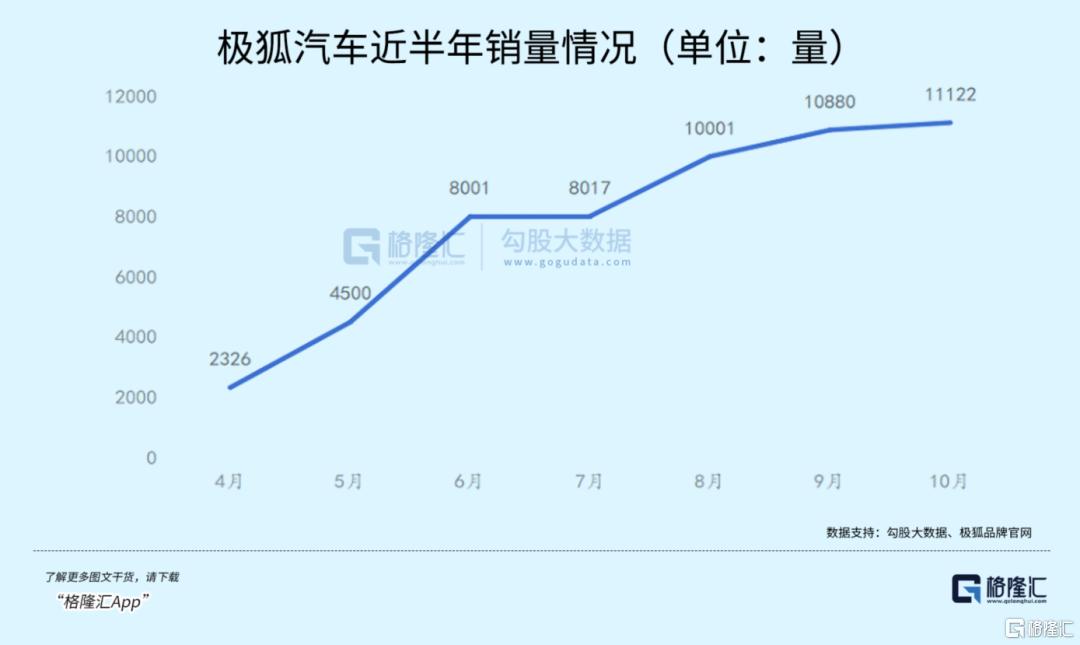

根據極狐日前披露的10月銷量數據顯示,當月極狐汽車交付量達11,122輛,同比飆升約358%,連續三個月破萬;1-10月累計交付量達57,863輛,同比增長約219%。

眾所周知,大廠背景加上母公司北汽藍谷過往的驕人戰績,使得北汽極狐自打出生起就受到市場關注和期待,在業界也一直小有名氣,但也曾被質疑過,唱衰聲音不斷,但今年卻明顯硬氣了起來。

自今年4月起,極狐就突然開啟了“旱地拔葱”的起量模式,月銷從2000量級翻番到4000量級,6、7月進一步突破8000輛台階後,8月一舉突破萬輛關口,9月再創新高,實現二次變軌,並一路趕超阿維塔、嵐圖、智己等月銷量。月銷萬輛放現在來看不算稀奇,但相比極狐半年前的規模無疑是“脱胎換骨”之變。

北汽極狐走出這樣一波“小陽春”且升勢不減,反映該品牌在消費者市場中的接受度正持續提升。有第三方權威機構的數據為證,極狐的用户售後滿意度高達4.99分。用户滿意度和口碑可見一斑。

伴隨極狐銷量一路高歌猛進,母公司北汽藍谷也一改頹勢,股價從今年2月隨整體市場見底後,一路上揚,最高突破了10元/股這個近兩年來的高點,累積升幅接近200%,遠超同期的A股新能源車和乘用車板塊,走出了一條相對陡峭的“深V”曲線。

極狐今年為何突然起量?勢頭能否延續?北汽藍谷要迎來價值重估?

02

極狐新品多點開花,北汽藍谷全面發力

首先,極狐上量,離不開產品持續“上新”。近一年內先後上市的極狐阿爾法T5、阿爾法S5和考拉S相繼為極狐銷量助力,是目前增量貢獻最大的三款車。

當然,價格策略也發揮了作用,通過“以價換量”的策略比如極狐阿爾法T5的限時售價僅13萬元起,吸引了更多消費者。但在目前車價普遍下探的趨勢下,其實也説明極狐的車是有足夠競爭力和吸引力的。

目前,極狐才上市不久的這幾款新車,開局表現有目共睹,後勁仍比較足,守住萬輛這條“准入線”,應該不算難事。另外,極狐計劃在未來兩年內再推出7款新品,實現從競品對標到場景化應用的轉型,後續新產品續力想來應無憂。

樂觀來看,若能維持住價格優勢,再加上本身的產品競爭力,極狐應該在新能源車市場站穩腳跟。

如果説今年極狐的迅速上量,短期來看更像是一場上量攻堅戰,那麼長期來看只不過是北汽藍谷重整後的一次厚積薄發。

自打誕生起,極狐就天然肩負着助推北汽藍谷乃至北汽集團戰略轉型的使命,尤其是在新能源車高端局中,更是一枚至關重要的棋子。正是由於極狐這樣特殊的佔位,天然註定其能獲得更大力量的“託舉”。

其中,北汽在中國造車產業中本就根基不淺,北汽藍谷在新能源領域也曾一度是全國“領頭羊”的角色,曾連續七年蟬聯國內純電動汽車銷量冠軍。這對於極狐而言,屬於不可多得的“old money”。

而極狐今年之所以能脱穎而出,除了有多款新車接力之外,也離不開北汽藍谷在技術、品牌、渠道等領域的全面投入。

例如,在渠道和服務體系建設方面,極狐一手抓規模,一手抓服務能力。

數據顯示,極狐的經銷商網絡已從年初的不到200家快速擴張至300多家,預計年底將突破350家。數據顯示,極狐經銷商的單店平均月銷量已從年初的6.7台提升至近50台,在新能源汽車行業處於第一梯隊,甚至目前已有一批經銷商實現月銷破百台,頭部經銷商月銷更是穩定在300台左右。而線下網絡的拓展和服務能力的提升,有利於極狐進一步擴大市場佔有率,提高品牌知名度。

此外,在服務中心和補能網絡建設方面,極狐全國服務中心已經增加到165家,並已建成運營充電站達到141座,極狐APP充電地圖接入超85萬根公共充電樁,形成了“服務網+充電網”雙網齊下的格局,實現對形成全國重點城市的全面覆蓋。功能齊全的服務中心加上便捷的補能網絡,有望成為極狐上量的全新驅動力。

當然,極狐猛然“站起來”,還少不了北汽集團的支持。

無論是北汽集團董事長張建勇為極狐親自站台,還是投入千億元的研發資金,都深刻證明了北汽集團對極狐汽車寄予的厚望與堅定決心。據瞭解,集團內部更有着“合資看平治、自主看極狐”的極高定位。

而從另一個角度來看,這其實也意味着,極狐將能更有效地整合北汽集團最優的資源,包括先進的技術、優秀的人才以及充足的資金;在技術研發方面,為極狐注入強大的創新動力,使其在性能和功能上不斷突破,滿足消費者日益增長的需求;在人力資源方面,集結最強的人力,為極狐的發展提供堅實的智力支持;資金投入上自然也會不遺餘力,確保極狐在市場競爭中有足夠的資源進行產品推廣和品牌建設。

03

極狐出海+享界落地,未來市場增量可期

當然,北汽藍谷也深知“不要把雞蛋放同一個籃子裏”的道理,尤其是在眼下內卷加劇的國內市場環境下。所以,北汽藍谷一面在推動極狐積極出海,以謀求新的增量;另一面也在繼續押寶華為,確保在下半場的高端局有更多的牌可打。

先來看極狐海外業務,其自今年初開始搭建組織和業務體系,如今來看開局還算有利。據瞭解,截止9月底,極狐已完成中美市場開發和首批訂單交付、中亞地區訂單合同簽訂、中東地區確認合作意向,推進了海外產品單項證書認證和商改立項,搭建完成了3大海外社媒傳播渠道,提振極狐海外品牌聲量。此外,極狐推進入駐阿里巴巴國際站渠道,為後續流量向訂單轉化鋪設通路。

另外,北汽藍谷與華為通過智選車模式(鴻蒙智行)推出的享界品牌,時隔一年,終於在今年實現落地---以首款車享界S9的上市為標誌。

由於華為鴻蒙智行模式已得到過市場驗證,再加上有麥格納這家造豪車的全球“專業户”在交付端的保障,外界對於享界後市的表現不免會有更多期待,從而激發市場對於北汽藍谷的想象空間,這也屬情理之中。

04

第三季度收入重拾增長,好戲或在後頭

北汽藍谷最新出爐的三季報顯示出,公司業績已重拾增長。數據顯示,公司在第三季度取得營收約61億元,同比大幅增加約72%。

今年是公司的產品大年,產品力已初步得到市場認可和驗證,資金也開始看好。雖盈利尚未見改善,但值得再多一些耐心等待。值得一提的是,近期公司開始受到專業機構的密集關注,看來好戲應該還在後頭。

一段時間以來,對於國資下場造新能源汽車,外界一直存在諸多質疑與觀望。尤其是步入下半場,競爭節奏進一步加快,更考驗着車企的應變能力與戰略定力。極狐此次進入主流品牌的“准入線”,不僅破除了市場質疑,提振了市場信心,也鼓舞了士氣。

事實證明,造車絕非只是速度與噱頭的較量,真正比拼的是綜合實力與長遠戰略眼光。當市場的喧囂逐漸歸於平靜,當熱潮退去後理性迴歸,同樣不難發現,國資車企在新能源車領域的“勢”也正在逐步釋放。

對於極狐和背後的北汽藍谷而言,既是一次跨越,也是一次厚積薄發的見證,所以也更值得期待。(全文完)