這是智慧的時代,也是愚蠢的時代。

十多年前,當聊喬布斯和iPhone還是少數人的酷炫話題時,包括聊得最嗨的那批人,都沒有意識到,“移動互聯網”這個東西,將如何迅猛地再造這個世界。

此時此刻,同樣的故事又在重演……

開年至今,ChatGPT的熱度絲毫沒有下降的意思,從市場釋放的愛意就能看出來:能攀親帶故最好,非親非故的創造條件也得上。

一方面,因為它確實牛。寫詩歌、編代碼、幫考試、繪畫、吹牛無一不通,相比“人工智障”的前輩們,對人類語言的理解和處理遊刃有餘,且表現欲十足。

短短兩個月,用户量就突破1億,創造歷史。

人們憧憬着,AI時代的大門,是不是就要打開了。

另一方面,則是恐懼。

令人驚歎的ChatGPT,只不過是AI初生兒,就近乎無所不能。等它進一步成長,必然會對勞動力市場造成天翻地覆的變化。

屆時,絕大部分人,會不會成為沒有任何經濟價值的“無用階層”?

這是個看似無解的命題。

01

進步的代價

自珍妮紡織機發明後,人類與機器的衝突,始終是一個廣受青睞的主題。

1811年3月,英國本土。

隨着自動化紡織機的普及,工廠主們不再需要技術嫻熟的工人,更傾向於僱傭廉價的無技術勞動力操作機器,節省成本。

大量手工人因此失業,貧富差距進一步擴大。

在倫敦、曼徹斯特等率先工業化的城市,窮人生活急劇惡化,平均預期壽命縮短了10年,僅有40歲。

為了生存,他們憤怒地集結在一起,砸毀機器和作坊。這股騷亂,短短兩年便蔓延至英格蘭全境。

史稱“盧德運動”。

在與政府對抗的過程中,盧德黨人大批入獄,或被流放到澳大利亞。

盧德主義者砸毀織布機

盧德主義者砸毀織布機

1907年,紐約市共有600名點燈人。他們的職責,是在每天黃昏時分,爬上路燈柱,點燃瓦斯路燈,避免城市陷入黑暗。

然而,1880年誕生的電燈,僅僅發展了20餘年,就要取代這些人的工作。

當年4月,一場點燈人的示威遊行,爆發了。

他們的結局顯而易見。

歷史上,類似的故事實在太多。

每次科技進步都會迅速淘汰一批人——而它對人類社會產生的收益,往往要在一代人以後,才能顯現。

當然,至少以後來者的視角,科技進步的結果,總是好的。

以第二次工業革命後的美國為例。

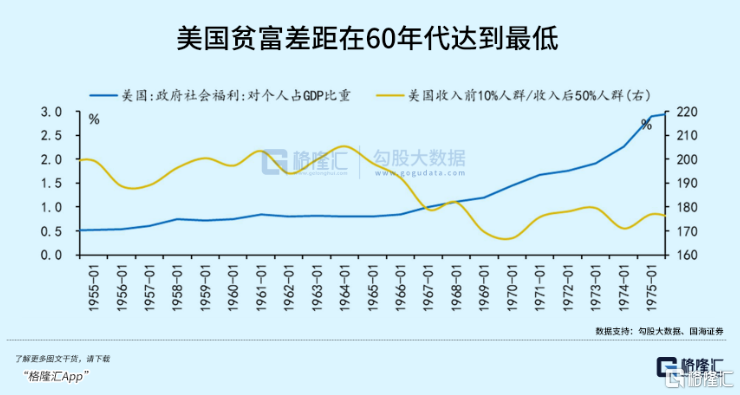

1909-1949年,得益於兩次世界大戰的收穫,美國成為電氣時代的主導者,重大發明接連誕生,刺激汽車、飛機、電話、家電等行業蓬勃發展,創造了大量職缺,美國貧富差距開始縮小。

這個時期,藍領階級的話語權越來越大,收入足以讓一家人過上體面生活,並將後代送入大學接受教育。

在全民步入中產階級的背景下,60年代的美國,貧富差距達到歷史最低值,黑人平權、嬉皮士等社會運動風起雲湧。

也正因如此,美國人至今都在懷念那個時期,這一點我們在許多影視作品中都能看到。

但歷史總是在不斷前進的。

1946年出現的計算機,經過二十年的發酵,終於開始對人類社會產生實質性影響。

冷戰秩序中,蘇美兩國通過電子和原子能技術,開闢出電子信息時代,將人類社會拖入第三次工業革命中。

彼時,美國報紙每日的熱點新聞,幾乎都是“自動化技術會不會導致失業”。

被逼無奈之下,肯尼迪不得不出面迴應,稱:未來10年,每週將提供2.5萬個職業,給那些因為科技進步而失業的人。

從結果來看,雖然控制住了失業率,卻無法保住註定成為“代價”的那批人。

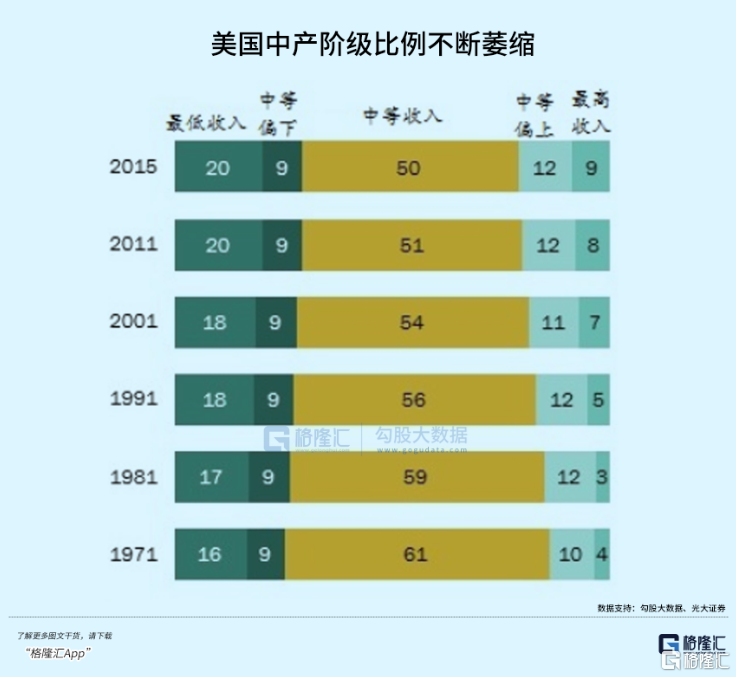

隨着各種機器的自動化程度邁入了新台階,作為美國社會中流砥柱的大批藍領(大部分是機器操作員),重要性越來越低。

反之,受過大學教育的白領階層,更受就業市場青睞;同時,美國的教育系統,並沒有將更多人培養成適應新時代的高技術員工。

造成的結果,是低收入、高收入羣體越來越大,只有中產階級越發弱小,加速了階層分化,從而導致美國今天的民主危機。

當然,科技革命並非唯一原因,同時還有冷戰結束、超全球化等因素影響。

回顧前三次工業革命進程,我們應該能發現,它們有本質上的不同。

工業1.0,主要標誌是水力和蒸汽機,實現了機械化,是“替代型”的科技變革。手工業遭到毀滅性打擊,所以會導致大量人失業。

工業2.0,則是“賦能型”,主要標誌是電力和電動機,實現了電氣化。雖然在前期也導致了部分人失業,但期間誕生的無數發明,反而增加了更多就業機會。

工業3.0,也是“替代型”科技變革,要標誌是電子和計算機,實現了自動化,大批技術人員只能被迫轉入服務行業,階級分化加速。

那麼,即將開始,或者説已經開始的工業4.0——智能化變革,是哪種類型?

很遺憾,大部分AI技術,都是“勞動替代型”。

02

失去的地位

在人類忙着捲來捲去的時候,AI已經完成了一次重要進化。

儘管ChatGPT的“無所不能”,只表現在部分領域,但鑑於其學習、進化的速度,我們可以客觀和確定地説:

人工智能,已經並將深遠的改變我們的生活。

就目前而言,AI對各行各業的改變,可以概括為兩方面:定製化和自動化。

先説定製化。

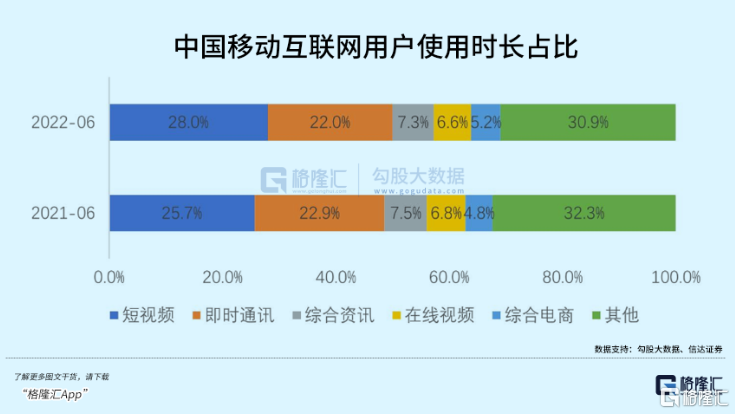

現在各種網購和短視頻平台,基本都做到了精準推送,這是大數據根據我們跟系統的互動模式,來學習我們的喜好。

其優勢在於,低成本地為每個人提供了“私人定製”。在沒有AI的時代,這是不可想象的。

被大數據“監視”的感覺,我們已經體驗了好些年了。

未來,隨着人工智能、物聯網進一步發展,所有人的業餘生活將更加豐富,看到的、聽到的也更加複合自己的心意。

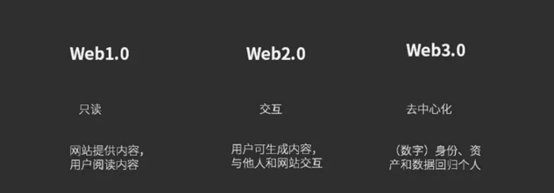

帶來的結果,必然是大型媒體越來越難做,互聯網內容更加碎片化、去中心化,從而進入Web3.0時代,我們可以簡單將之看作進化版抖音。

對個人而言,這種趨勢是好的,能吃到更多數字時代的紅利。

關於Web3.0的詳細解讀,請閲讀《Web3.0,數字資產革命進行時》

再説自動化。

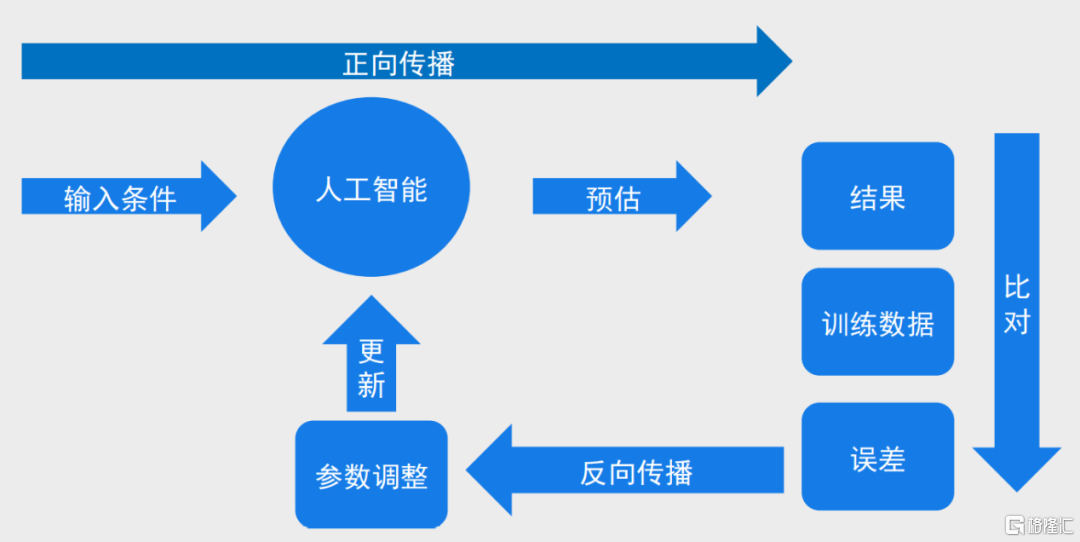

前三次工業革命,已經讓絕大部分手工生產實現了流水化生產。而AI帶來的,是決策自動化。

比如,工廠中對管道進行檢修的前置作業是關停閥門,調度員每天都需要根據具體情況進行調整,產生新的工作順序並安排給工人去實施。

這樣的日常流程中,調度員們雖然會盡力按照規程制定每天的任務,但不可避免會犯錯且效率非常有限。

而這種“重複的、藴藏可挖掘”的模式,如果交給AI,就能通過歷史數據高效自動化流程,使得準確率大幅提升,調度員的工作內容,也從制定任務變為審核任務,負擔大幅降低。

這種模式,大概率是未來大部分工業的發展方向。

而且還能再度進化。

AI雖然能作出決策,但數據來源還是依賴人工寫Python代碼和部署模型,這就造成了後續維護成本高的問題。

比如數據格式的變化,或者自動化需求的變化都會導致前期的部署完全白費。

所以現在,許多企業都開始轉入巨頭們提供的一體化平台,比如英特爾的大數據分析和Analytics Zoo。

這類的平台的作用,就是把我們人工在製造和部署人工智能模型的過程進一步流程化,解決“從前100米到最後100米”的問題,從特徵工程到模型部署和更新的問題。

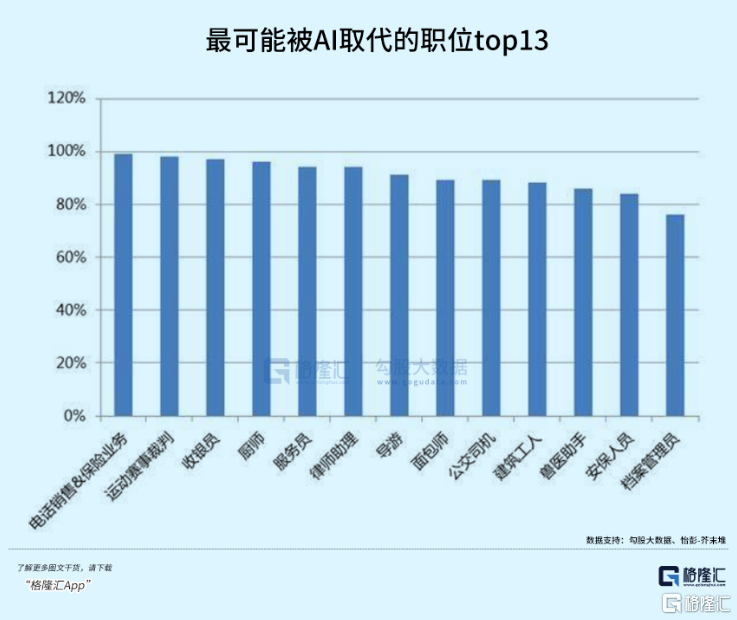

根據以上的例子,我們發散一下,哪些職業和崗位,比較容易被AI取代?

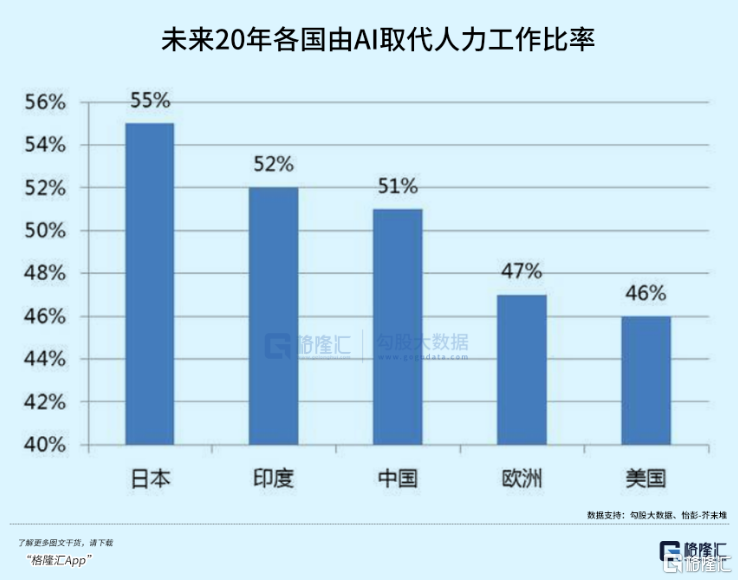

據牛津大學研究:替代概率大於50%的工作與產業為,辦公室文員、搬運工、店員、銷售、林業、漁業、農業、建造業;替代概率30%-50%為業務運營和個人護理;比較不容易替代的為教育、管理、數學、服務機構、文娛、工程師、法律、醫療等行業。

總體估算,現代社會將有47%的職業被自動化機器取代,主要是低收入、低技術職業。

和前幾次工業革命一樣。

比如在英國,過去50年裏,沒有大學學歷的勞工實際收入並無增長。而最富有的1%人口,收入翻了3倍。

在即將到來的人工智能時代中,這種兩極分化的趨勢,很可能繼續維持。

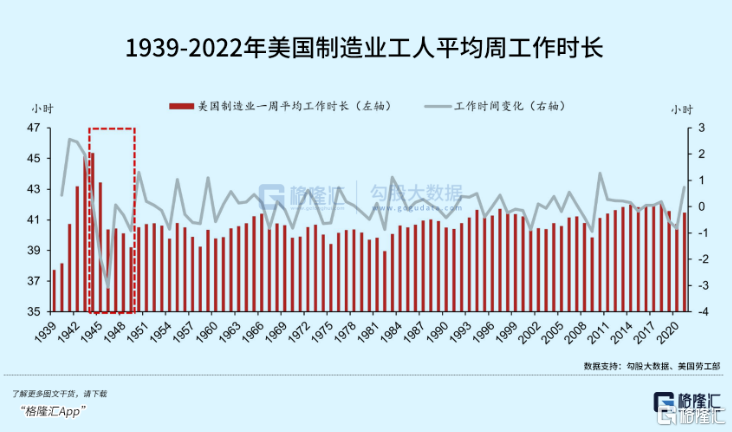

一批理想派,天真地認為,當AI普及後,人類的工作時間將大幅縮短,從而有更多的時間享受生活。

60年代,未來主義者曾抱有同樣的看法:他們認為,到2000年,美國工人的周工作時長將減少到14小時。

但事實吿訴我們,時至今日,美國人的平均工作時長依然超過40小時。相比60年代,並無變化。

套用哈佛經濟學教授勞倫斯·卡茨的觀點:

只有教育水平超過科技進步對職業的需求,將更多人訓練成高技術人才,他們才有工作可做,從而使勞工階層變得富裕。

這是我國如今大力發展職業教育的終極目的,但真正實施起來,真的很難。

就像80年代的美國一樣。

毫無疑問,科技的進步,必然有利於人類社會的整體發展。只是在這個過程中,必須要有一部分上個時代的殘留品,為之犧牲。

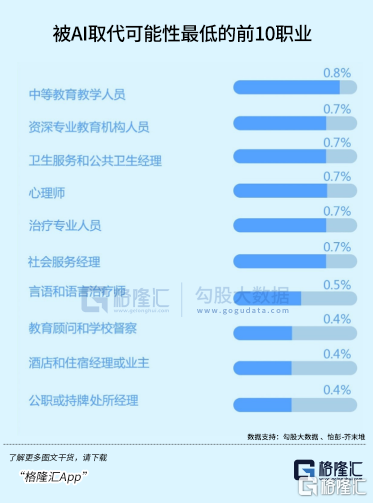

話雖如此,肯定沒人想被犧牲的。那麼,在人工智能高度發展的未來,那些不容易被取代的職業,又有哪些特徵?

或者説,人類繼續存在的意義在哪裏?

03

存續的意義

現代人很容易沉迷於簡單的快感。

刷短視頻是最典型的例子:劃劃手指,永遠都有新鮮的刺激滿足我們最直接的需求,一秒鐘的都用等。

餓了怎麼辦?切換到外賣app。看到好東西?直接點擊下單……

這些過程中,我們所有的煩惱都被產品經理解決了,只剩下快感,一天到晚樂此不疲。等反應過來,天已經黑了。

你絕對有過這樣的經歷。

但你會感覺特別空虛,突然覺得人生沒什麼意義。

即便AI再進化幾個時代,它所能帶給我們的,也只會是更多的快感和便利,而不是真正的“意義”。

各位,這就是AI時代,我們面臨的最大危機,同時也是你我的機會。

此處的“意義”,特指只有人類才能創造的東西。

比如,我們看一部電影,可能會淚流滿面,也可能覺得浪費時間。花費同樣的時間、同樣的票價,我們從不同的故事中得到的感受完全不同。

這一點,AI是無法判斷的。

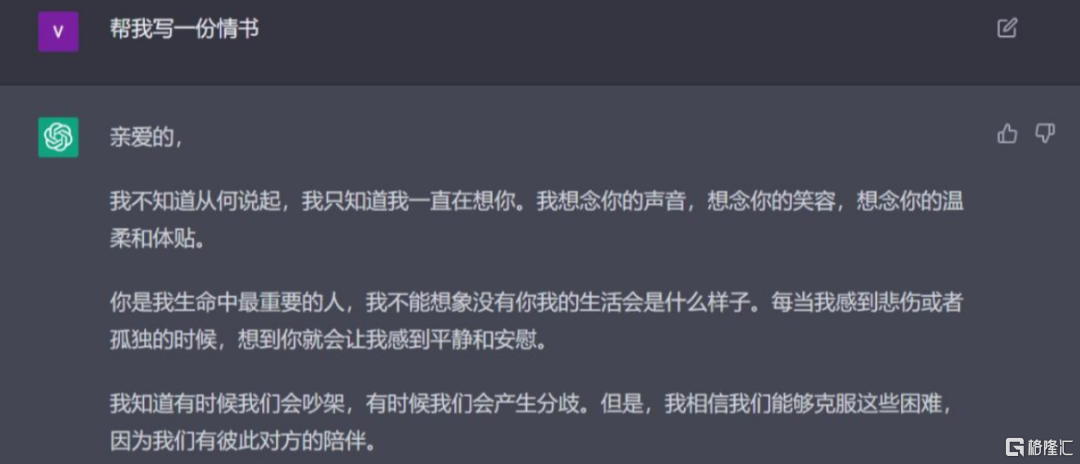

儘管ChatGPT也可以寫小説、寫劇本、拍電影,甚至還能通過大數據計算,哪種表現手法點擊率會比較高,工作效率千百倍於常人。

但是,它無法理解,故事到底激發了人哪種情感。

最簡單的例子。

大多數人寫給初戀的第一份情書,是在十幾歲的年紀,基本還是初中生,不論文筆還是邏輯性,可謂一塌糊塗。

比如他説,電影院街邊的樹又落葉了,你還記得那條街嗎?我們第一次見面的地方……

(可能不是這樣,青春期孩子的語氣有點難模仿)

這些特有的構建的場景,只有相互交流的人才懂,旁人也能想象出畫面。

只有AI不知道什麼意思,甚至覺得狗屁不通。

這裏有兩個關鍵詞,“交流”和“構建”,這兩者源自每個人獨特的“靈魂”,是AI不具備的天賦。

ChatGPT可以學習生成情書,寫最上等,最華麗的語句,一秒鐘寫一百萬字,但那沒有任何意義。

當共性被最大限度地滿足之後,它的價值會越來越低,或者説,它不能滿足人類更深一層的需要。

簡而言之,未來最稀缺的東西,是意義,不是效率。

這份意義感,是人區別於機器,作為個體存在最後的證明。珍惜你的獨特性,它將是你在未來閃耀的最強武器。

假如你創造出的東西能夠讓一部分人感覺到,它是不可替代的,這段時間沒有白白浪費。

那你就是人生贏家。

具體而言,是哪些工作?

最確定的是心理醫生、護士、教師這類,本質上是溝通,且溝通的對象多樣化,需要做到“看菜下碟”的職業。

以及類似上文寫情書那種,創造出獨特“意義”的工作。比如電影、文學,AI雖然能編出一模一樣的情節,但不會有真情實感,很難讓觀眾產生共性。

乃至科學、藝術、生活中所有關於“創造”的事物,仔細想想,其實有很多。

當然,萬事萬物都是與時俱進的。

無論如何,AI會滲透到所有人的工作中,未來的世界,一定是人機共生的。

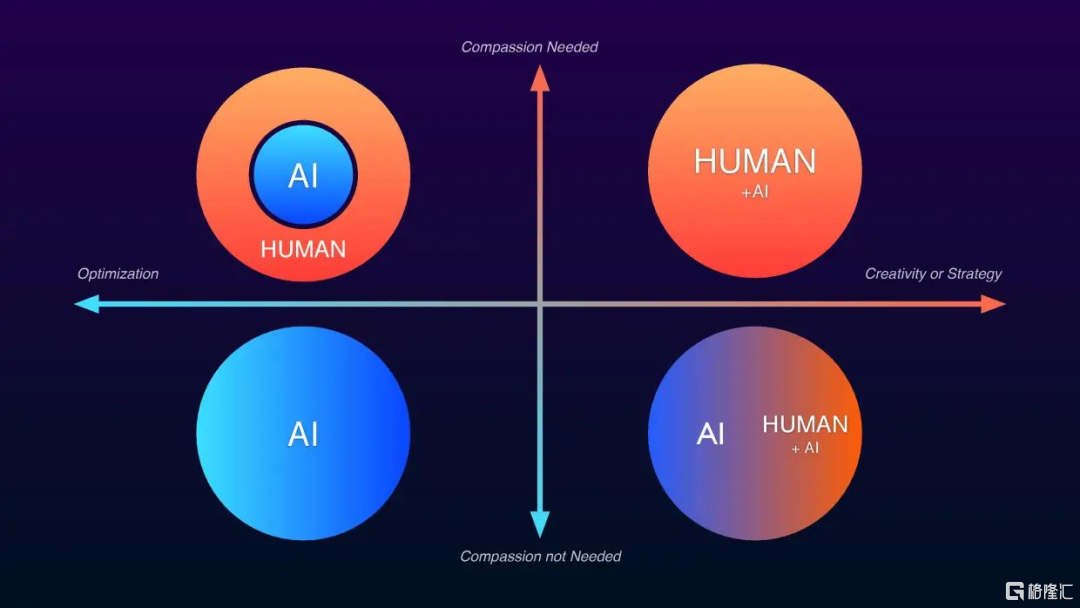

下圖取自李開復的《AI Super Powers》一書,安全區的,是人機共生,人類主導,AI輔助;危險區的,是AI獨自完成;Human Veneer區,AI是核心,人是表面的執行者;在滑坡區,AI正在緩慢取代人類。

顯然,除了最危險的情況,其他三種,人類都是不可或缺的角色。而隨着人與AI的合作逐漸加深,必然會催生出越來越多新的職業。

如同前幾次工業革命一樣。

歸根結底,從商業的角度而言,ChatGPT是巨大的機遇;但從生產的角度而言,AI始終是是工具的一種。

工具,要為人服務。

至少在目前,相比起敵視AI,不如搶先學會怎麼利用它。

在AI卷死人類之前,那些擅長工具的人,就會利用工具帶來的效率,把不肯用工具的人先卷出局。

不要做最先出局的那批人。

04

摺疊的世界

科幻小説《北京摺疊》裏,存在着一個特別的城市。

這個城市被劃分為三塊空間,每天有48個小時。

第一空間是上流社會,有500萬人,可以享用48小時裏24小時的支配權;第二空間代表中產階級,有2500萬人,每天擁有16小時生活。

第三空間是社會底層,有5000萬人,一天只有6個小時生活。其中2500萬是清潔工人,負責處理整個城市的垃圾。

某天,第一空間的領袖收到一份“自動化處理垃圾”的項目:自動化設備、大規模提取、溶液消毒,成本低且清潔。

這個項目一旦得到實施,就能將2500萬人的勞動力解放出來,去做其他事情。

解放2500萬人,聽起來很美好,但它本身就是最大的問題:“解放”=失業,這麼多人該如何安置?

所以這個聰明但“反社會”的項目,最終被擱置了。

看到這裏,我們應該明白了。

當某種科技創新足夠解放大批勞動力,但這些勞動力還沒有得到合理安置的情況下,就草率投入應用,需要付出的代價,或許遠遠不是些許經濟數據,就能衡量的。

再重複一次。

每次科技進步都會迅速淘汰一批人——而它對人類社會產生的收益,往往要在一代人以後,才能顯現。

這不是杞人憂天,不是將來時,而是進行時。我們這代人已經身處其中。

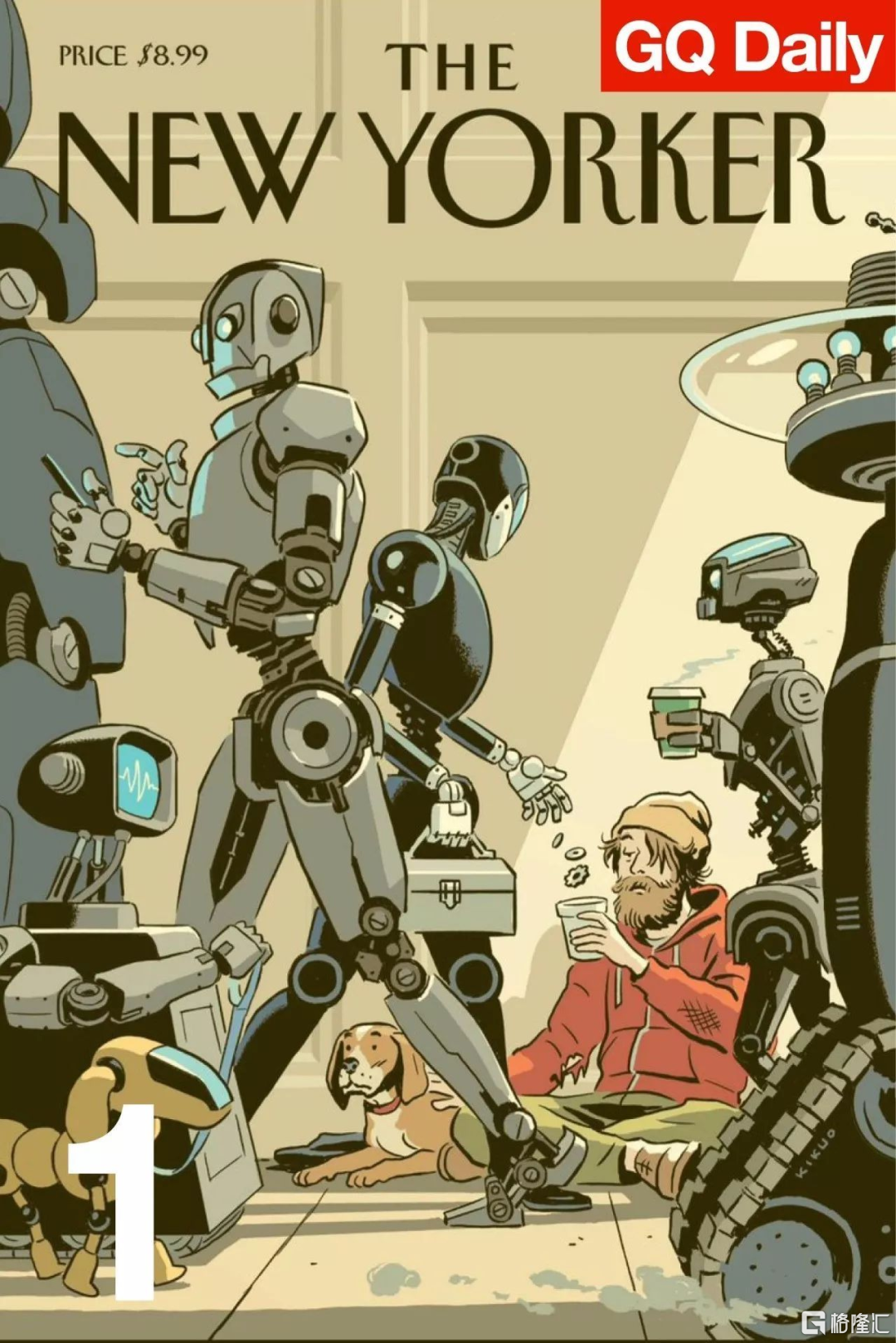

2017年10月23日的《紐約客》的封面上,一位人類乞丐和他的狗坐在路邊乞討,施捨他的則是匆匆走過的機器人,它們甚至拿着咖啡,牽着機械狗。

這幅插畫對應的是文章《Dark Factory: Welcoming Our Robot Overloads》,以密歇根大急流城的一座工程為例,講述機器人是如何取代人類工人的地位。

繪畫的渲染或許有些過度,卻直戳人的內心。

等到技術真正成熟,人類能完全享受技術帶來的便利時,或許是下一代的事情了。

如果忽視陣痛,這種未來已經足夠美好。(全文完)