2023年第一個交易周,港A股均實現“開門紅”。滬指周漲2.21%,深證成指周漲3.19%,創業板指周漲3.21%。

本週ETF漲幅榜中,中概互聯網ETF以8.68%的累計漲幅位列第一。

(本文內容均為客觀數據和信息羅列,不構成任何投資建議)

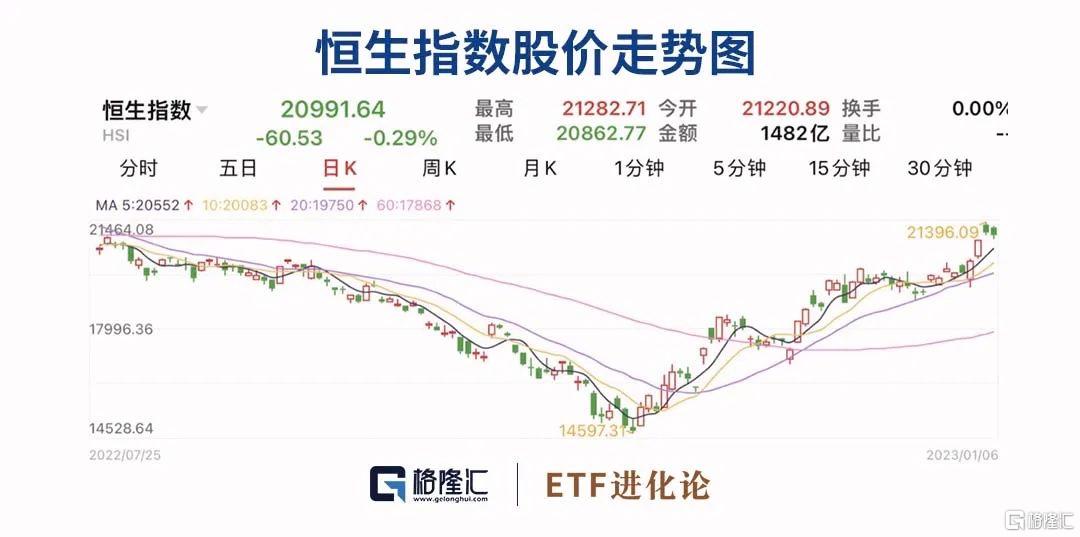

1、瑞信:恆生指數還存在20%上漲空間

恆生指數從10月底的14597點上漲至最近高點21396點,累計漲幅已經達到了46.58%。國企指數從4919點上漲至7286點,累計漲幅達到了48.11%。顯然,前兩年跌幅明顯的港股市場,成為了這一輪反彈行情的急先鋒。

本輪反彈中,南向資金扮演了不小的角色。

2022年以來,外資持續從港股“撤退”,但南向資金卻逆勢而為,越跌越買,大有南下奪取香江定價權的陣勢。2022年每個月南向資金都是淨流入港股的狀態,全年淨買入達到3364億元。

此外,10月份港股加速殺跌,恆指不斷創新低,南向資金卻逆勢大買超680億元,達到全年淨買入的高點。之後的11月份港股就迎來了大反攻行情,南向資金也是繼續加倉。

目前,南向資金交易額已經佔到港股市場平均日交易額的25%左右,成為影響港股市場的重要力量。

本輪港股的急速上漲讓許多投資者都措手不及,兩個月的時間,恆生科技指數累計漲幅高達69.15%,許多人都在擔心此番港股技術性牛市的持續性。

一方面,即使近期港股市場主要指數出現了不同程度的上漲幅度,但距離2021年初高點還有不少的差距。以恆生科技指數為例,截至1月5日的市場收盤點位是4494.22點,但距離2021年高位還有一倍以上的空間,可見近兩個月的大幅反彈並未讓大多數投資者解套。

另一方面,一眾機構和外資依舊積極唱多中國股市。在瑞信2023年度策略報吿中,瑞信中國證券研究主管黃翔(Edmond Huang)認為,目前A股正處於多年以來的底部,預計MSCI中國指數、恆生指數、滬深300指數2023年均存在20%以上的上漲空間。

2、崔宸龍又殺回來了

本週公募主動型權益基金中,漲幅前十的基金清一色都有着新能源的身影。

其中,2021年公募基金冠軍崔宸龍旗下兩隻基金,前海開源滬港深非週期股票A和前海開源公用事業股票,均位列其中。

在2021年,前海開源公用事業以119.42%奪得當年基金業績TOP1,然而在2022年,該產品卻虧損26.02%。光伏和鋰電池是前海開源公用事業的投資主線,但從2021年四季度以來,光伏、鋰電池相關股票已經顯現疲態。

2022年新能源表現不盡人意,但崔宸龍一直堅持自己的看法。2022年三季度報吿中,崔宸龍表示,三季度行業整體波動放大,但從長期投資的角度將會繼續堅持上述的投資主線,在市場波動中堅持長期投資理念,陪伴行業與優秀企業共同成長。

好在,2023年第一個交易周,新能源板塊否極泰來,光伏、鋰電賽道均實現了可觀的漲幅。

本週北向資金大幅掃貨,新能源所處的電氣設備行業獲得近23億元淨買入。在去年底短暫減持後,今年北上資金再度加倉寧德時代,淨買入逾19億元,增持495萬股,持股市值重上700億元。

隨着新能源汽車的高速增長後,如今行業滲透率已十分逼近30%,此前市場便已經擔心新能源車超高速增長還能否繼續。與此同時,新能源汽車國家政策補貼停止,意味着整個行業的銷售會從此前的“政策導向”過渡到“市場導向”,賽道上玩家們的競爭和廝殺必然會加劇,新能源汽車戰場的戰火會更旺。

如今,不論機構還是外資,對於鋰電行業形成了分歧。

北向資金在大買寧德時代的同時,北上資金首周大幅減持先導智能、天賜材料、億緯鋰能等鋰電相關個股,佔居淨賣出前三位。

有機構表示表示,下游新能源汽車補貼政策截至元旦結束,現階段市場不確定性較多,電池廠及車企備貨謹慎。2023年一季度新建石墨化產能再次集中投產,石墨化產能供應將出現明顯過剩的現象,價格或將再次走低,間接影響負極材料成本,加之下游電池企業議價能力較強,因此預計短期內負極材料市場價格有下行趨勢,幅度在1000元/噸—3000元/噸。

華福證券則認為,隔膜為鋰電產業鏈供需格局最優環節,據測算,2023年全球隔膜需供比仍保持87%的高位,優質產能供不應求,為鋰電材料環節售價最為堅挺環節,頭部隔膜企業盈利提升仍有空間。

3、資金持續撤離醫藥

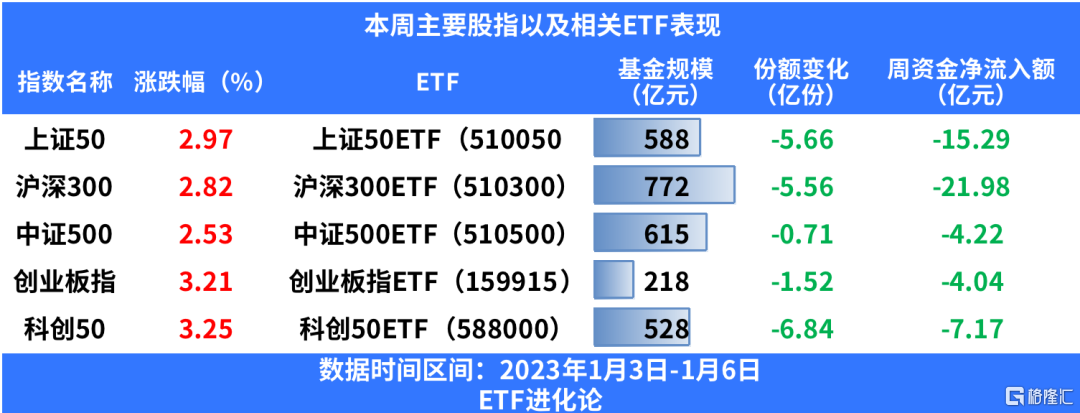

本週市場各大指數出現上漲,場外資金卻在逢高離場,市場上規模最大的5只指數ETF本週合計淨流出約52億元,其中滬深300ETF、上證50ETF分別淨流出22億元和15億元。

在行業主題ETF方面,本週份額增長超過1億份的有16只基金,其中芯片ETF、酒ETF和軍工龍頭份額分別增加了10.95億份、9.69億份和6.83億份,分別淨流入資金7.48億元、8.45億元和5.12億元。

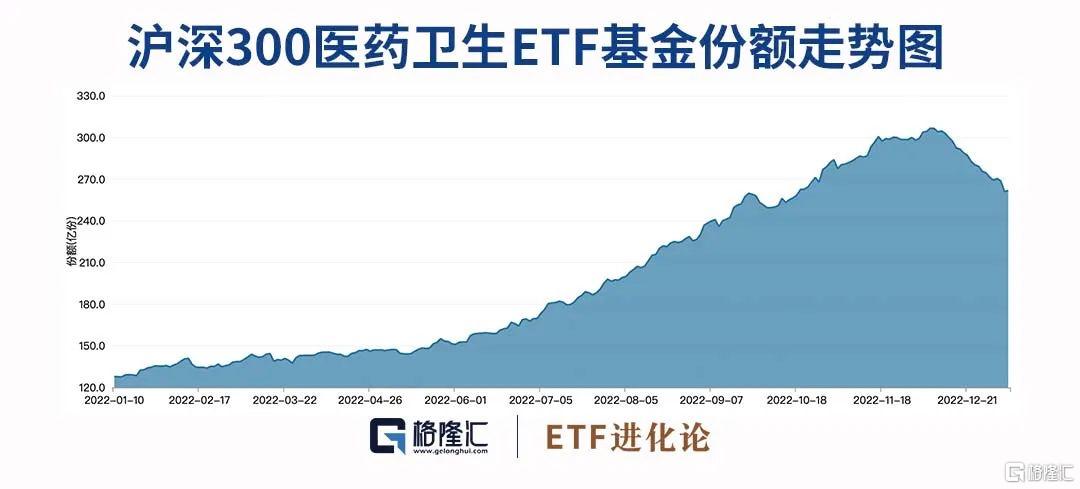

在資金流出方面,本週有6只行業主題ETF份額減少超過了1億份,醫藥ETF、醫療ETF和生物藥30份額分別減少了7.51億份、7.37億份和1.48億份,分別淨流出資金3.69億元、3.82億元和1.14億元。

值得注意的是,醫藥ETF近期持續被資金拋售,份額下降十分明顯。截止至1月6日,自12月7日起,醫藥ETF基金份額累計減少44.82億份。

然而從醫藥ETF的股價走勢圖看,醫藥ETF已連續兩週上漲。顯然,前期在醫藥行業下跌時一路抄底的ETF投資者,已然加速兑現離場。

金信基金趙浩然表示:2022年醫藥板塊一直處於痛苦的去泡沫化過程,直到9月底才在醫療貼息貸款、集採預期緩和等因素的影響下,才有相對較好的表現。展望2023年,我個人認為,醫藥板塊最悲觀的時間已經過去,長期來看,行業將會更為聚焦臨牀需求變化(人口因素、臨牀疾病譜等),重點佈局科技創新、製造升級、消費升級等方向,短期依舊要重視防控政策變化帶來市場需求改變。