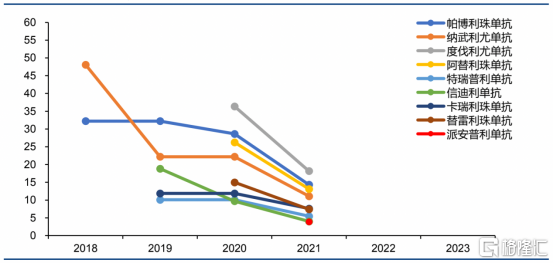

在產業繼續快速發展的大背景下,國產創新藥也像許多行業一樣,開始內卷化,部分靶點、領域扎堆較為嚴重。最典型的就是PD-1單抗,預計到2022年,國內市場可能出現15款左右的PD-1/L1單抗在售。隨着競爭壓力增大,PD-1/L1單抗的年化費用在持續降低。2021年8月剛上市的派安普利單抗每支價格為4875元/100mg,年化費用不超過3.9萬元。

PD-1/L1單抗年化費用(萬元,贈藥後)

資料來源:各公司官網,華創證券

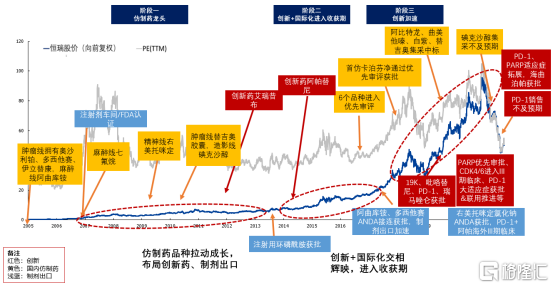

恆瑞醫藥作為國內仿製藥快速向創新藥研發轉型的代表,今年來股價和業績一起變臉,2021前三季實現營業收入202億元,同比增長4.1%;實現歸母淨利潤42.1億元,同比下滑1.2%。

具體來看,導致恆瑞業績惡化最重要的原因是仿製藥集採和PD-1降價。創新藥方面(三季度營收佔比40%),公司主要產品卡瑞利珠單抗自2021年3月1日起開始執行醫保談判價格,降幅達85%,導致收入增長承壓;此外,其他新獲批的創新藥品種如氟唑帕利、海曲泊帕剛剛上市,正處於爬坡期,短期對收入的貢獻有限。仿製藥方面,第三批、第四批集採涉及的品種已經執行集採價,預計公司第五批集採涉及的大品種(40-50億)也陸續開始執行集採價,為仿製藥收入帶來較大壓力。

恆瑞股價變化(紅色為創新藥,黃色為國內仿製藥,淺藍為製劑出口)

資料來源:Wind,國盛證券研究所

恆瑞的創新升級之路本來就不易,此時又疊加了集採的陣痛,面對慘淡的業績,恆瑞不得不變。打破不可能三角(業績、研發、國際化)

01

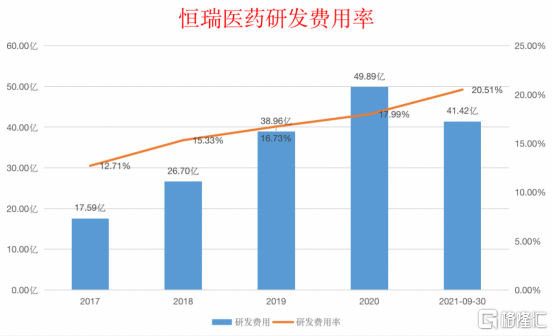

研發費用資本化

恆瑞醫藥11月19日晚間發佈公吿稱,決定對研發支出資本化時點估計進行變更,這意味着一直以來將研發支出費用化的恆瑞,研發支出開始資本化。2015—2010年,恆瑞的研發支出全部費用化,恆瑞的研發投入常年居高不下,近年來研發投入佔營業收入比例達到17%左右,2021年前三季度累計投入研發資金41.42億元,佔營業收入的比重達到20.5%,創下歷史新高。

詳細來看,本次會計估計變更後,公司按照以下標準劃分內部研發項目的研究階段支出和開發階段支出:(需要臨牀試驗的藥品研發項目)研究階段支出是指藥品研發進入Ⅲ期臨牀試驗(或關鍵性臨牀試驗)階段前的所有研發支出;開發階段支出是指藥品研發進入Ⅲ期臨牀試驗(或關鍵性臨牀試驗)階段後的研發支出。

公司根據研發項目的進展召開專家評估會,開發階段支出經評估滿足資本化條件時,計入開發支出,並在研究開發項目達到預定用途時,結轉確認為無形資產。不滿足資本化條件的開發階段支出,則計入當期損益。研究階段的支出,在發生時計入當期損益。此次會計政策調整之後,按照近50億的研發投入來計算,保守估計,每年的財務報表可以多出10億~20億的淨利潤。

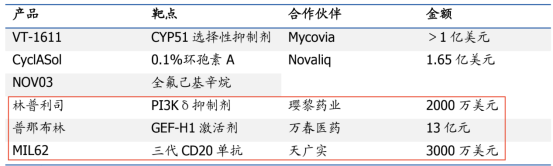

除此之外恆瑞在重視自研同時,開始加大市場合作力度,積極引進項目。

02

BD持續發力

今年以來陸續與國內biotech公司瓔黎藥業、萬春醫藥和天廣實開展合作,引進林普利司、普那布林和MIL62三款研發進度領先且商業化潛力巨大的產品,進一步提升研發管線的競爭力。

恆瑞醫藥 license-in 項目

就在昨日,恆瑞醫藥又發佈《關於引進基石藥業抗 CTLA-4單克隆抗體CS1002的公吿》。根據協議,恆瑞將支付5200萬元首付款,每個註冊臨牀成功研究達到終點支付里程碑金額1000萬元,每個適應症在許可地域獲批上市支付里程碑金額1500萬元,商業化里程碑金額不超過11.85億元,年淨銷售額提成比例區間為10%-16%,隨年淨銷售額的增加而梯度性增加。通過本次交易,恆瑞醫藥將獲得CS1002在大中華地區研發、註冊、生產和商業化的獨佔權利。

簡單介紹一下,CS1002是基石藥業自主研發的全人源抗CTLA-4單克隆抗體,目前處於臨牀開發階段。

基石藥業在早期開發中測試了CS1002在不同劑量下的給藥方案。正在中國和澳大利亞進行的Ia/Ib期研究結果表明,其聯合CS1003(抗PD-1單抗)治療的多種差異性給藥方案都顯示出良好的耐受性。並且在經抗PD-1/PD-L1治療失敗的黑色素瘤患者、經抗PD-1/PD-L1治療失敗的肝細胞癌患者和未接受過抗PD-1/PD-L1治療的微衞星高度不穩定(MSI-H)/錯配修復缺陷(dMMR)實體瘤患者中,均展示出了良好的抗腫瘤活性,為CS1002作為腫瘤免疫聯合療法的重要地位提供了概念性驗證。

當下,恆瑞醫藥擁有豐富的抗腫瘤產品,CS1002則是管線佈局的一個重要補充,具有較大的聯合用藥潛力,將進一步豐富恆瑞醫藥的產品組合, 強化服務患者能力。

03

尾聲

此前恆瑞的孫飄揚總明確表態:“企業經營不能天天盯着股價,創新和國際化戰略不會變”,但最終還是敵不過現實,此次會計政策改變之後,利潤端應該會比以往好看些,收入端2023年應該會恢復增長(根據此前西南證券的測算,恆瑞2021年營收293億,同比+5.91%,22年營收303億,同比+3.16%,23年367億,同比+21.44%),同時不仿期待一下,在恆瑞引進的多款產品上市後,疊加自研管線,多藥聯用的組合或許能在很多未滿足臨牀需求的大適應症上擦出火花。

最後心理按摩一下,恆瑞研發總裁張連山博士認為,國內生物醫藥創新拐點出現在第六批集採,從降價的幅度和入圍的品種而言,已看到醫保對創新藥的支持。(醫保談判結果應該月底出,有可能會成為股價催化劑)