本文來自:海通國際研究部,作者:孫婷

1.券商股與市場指數相關性趨弱

1.1 券商BETA屬性複查

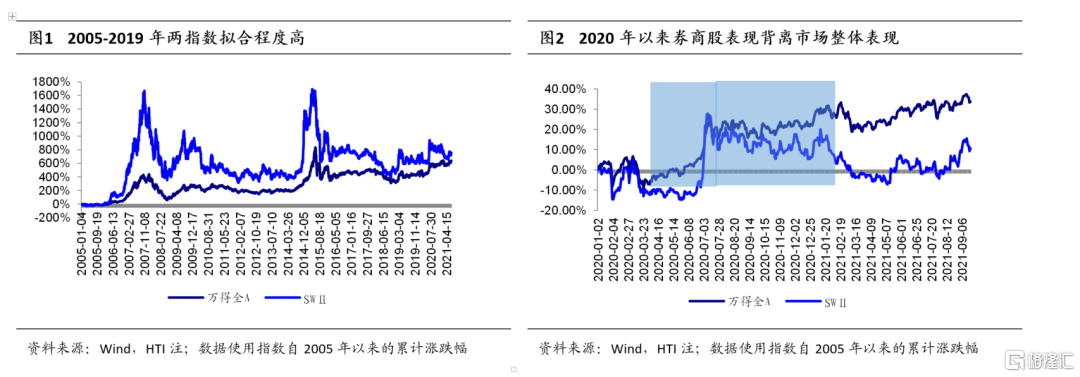

券商作為資本市場最重要的中介機構之一,經營業績與市場表現具有極大的相關性。但隨着券商業務的穩健轉型,2020年以來,券商股收益與市場收益相關性減弱。我們選取了指數累計漲跌幅作為數據參考,研究券商股與市場指數之間的關係。

2005-2019年,萬得全A指數與SWⅡ指數走勢的擬合程度較好。以券商股3輪較大的絕對收益行情為例,2007年1-11月萬德全A指數上漲132%,SWⅡ指數趨勢性上漲190%;2009年上半年,萬德全A指數上漲75%,SWⅡ指數上漲80%;2014年7月至12月,萬德全A上漲52%,SWⅡ指數上漲190%。

但2020年以來,SWⅡ指數走勢開始背離萬得全A指數,行業指數跑輸大盤。2020年3月-6月期間,萬德全A指數上漲7.3%,SWⅡ指數上漲0.5%;2021年上半年,萬德全A指數上漲5.5%,SWⅡ指數下跌8.7%。

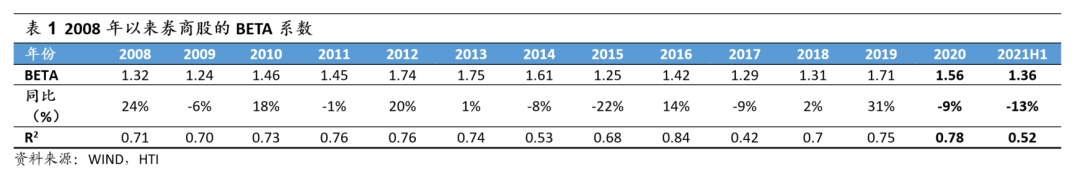

BETA係數波動縮小。我們測算了2008年以來券商股漲跌幅相對上證綜指漲跌幅的BETA係數,BETA係數於2019年達到峯值1.71後開始回落,並在2021年上半年回落至1.36,低於2012年以前的水平。由此可見,儘管券商股相對市場仍具有相對較高的風險性和收益性,但BETA屬性卻在削弱。此外,在2021年上半年期間,券商股與上證綜指的關聯性進一步減低(R2<0.55),跑出了相對獨立的行情。

1.2 券商板塊過去15年行情覆盤

我們對券商過去15年的行情進行復盤,來分析券商板塊每次上漲背後可能的推動因素。

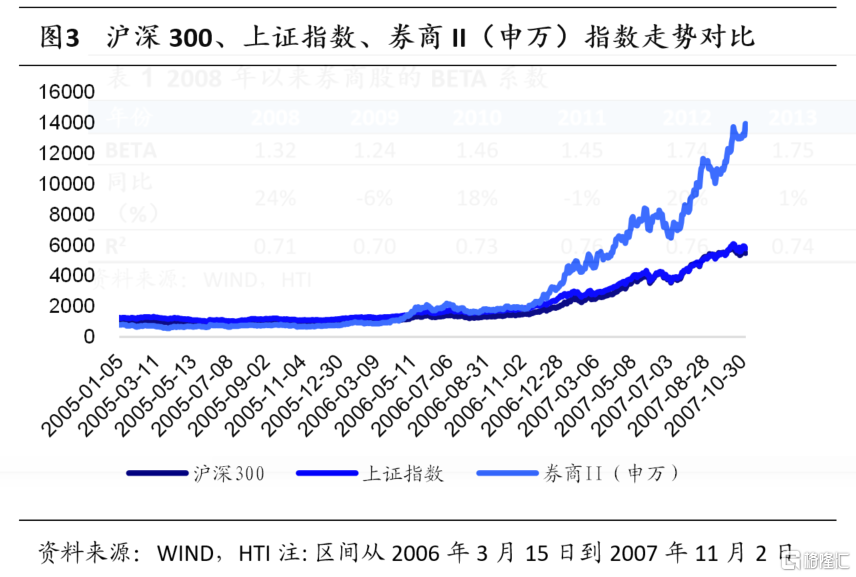

(1)2006年3月15日-2007年11月2日

2006年3月至2007年11月,在宏觀經濟持續向好,央行匯改帶動人民幣升值預期、外資持續流入,股權分置改革落地的大背景下,A股迎來了全面牛市。在此期間滬深300及上證指數累計最大漲幅分別達到531%和421%,券商II(申萬)指數累計最大漲幅高達1733%。在已上市的5家券商中,中信證券累計最大漲幅為2156%,東北、國金、國元、西南證券累計最大漲幅分別為856%、800%、331%、141%。

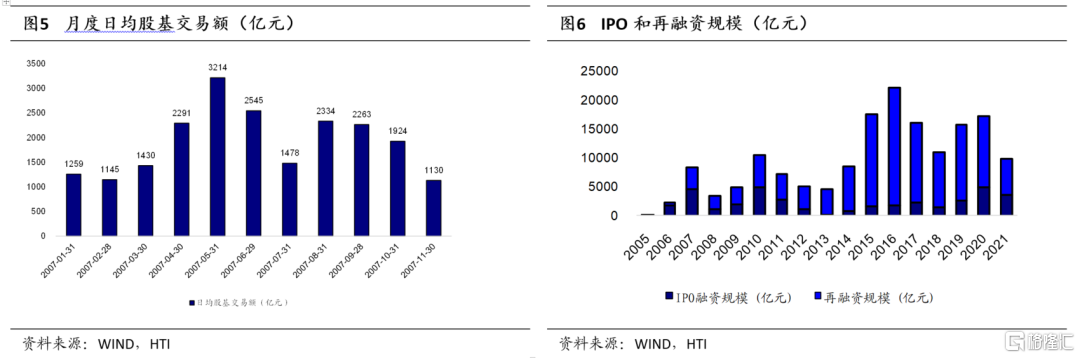

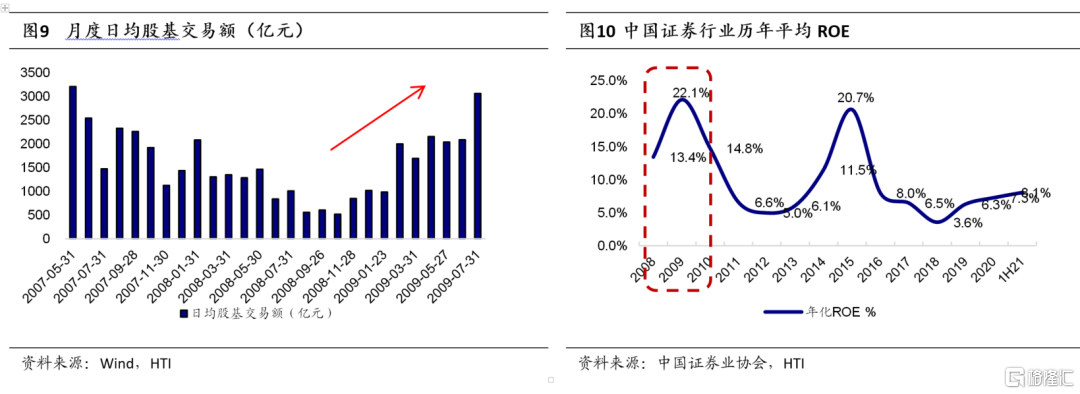

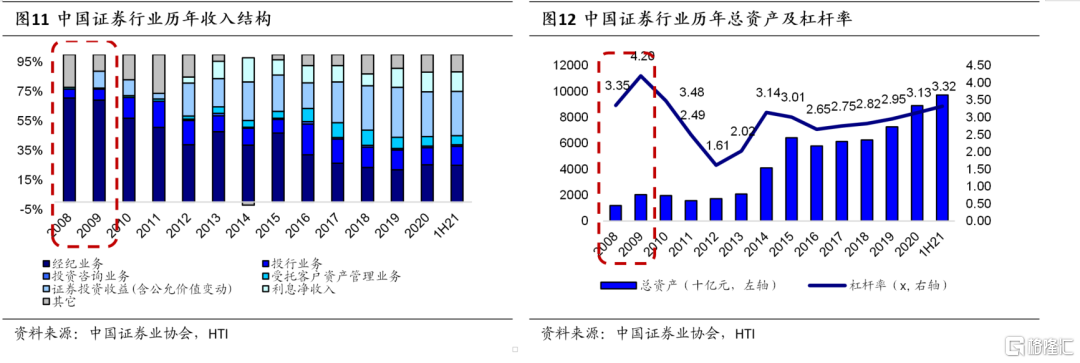

券商板塊強勢表現的原因在於其輕資產的業務模式和行業景氣度的上升,以及監管的扶持。1)此時,券商業務模式以輕資產的經紀業務為主、投行業務為輔(兩者合計佔比高達75%以上),具備更高的ROE水平以及業績彈性。2)股基單月日均成交額達到3000億元以上,經紀佣金率處於高位,在千分之二左右;IPO、再融資規模也處於歷史高位,2007年IPO/再融資規模分別為4467億元/3711億元,同比增長173%/577%。3)行業進入規範發展時期:2004-2007年證券行業開展了為期三年的行業綜合治理,處置和關閉了30多家高風險券商,鼓勵和扶持行業內規範穩健的優質券商做強做大、積極創新。同時完成股權分置改革並建立多層次資本市場。4)在此背景下,券商業績得到大幅提升,中信證券2007年ROE達到39%,同比+12個百分點。

(2)2008年11月4日-2009年8月3日

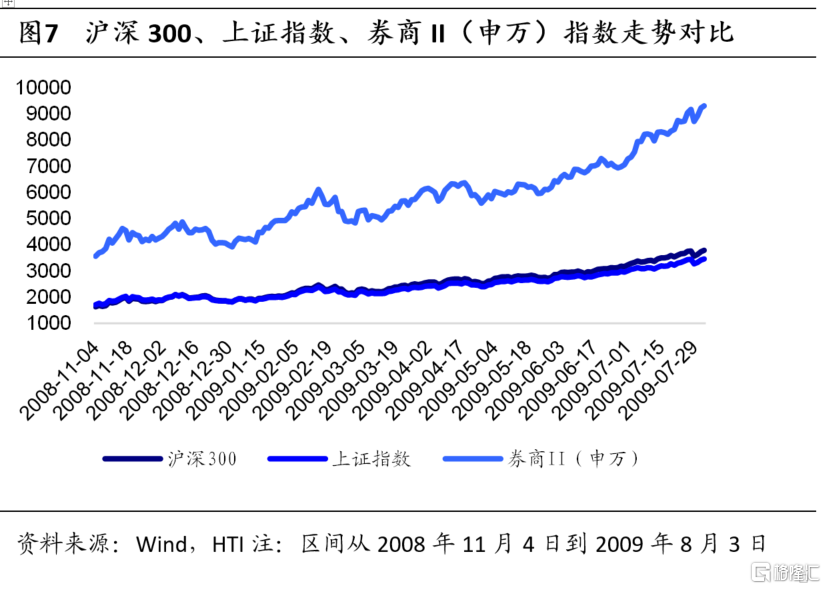

2007年美國次貸危機爆發,中國宏觀政策開始放鬆,轉向積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策,央行實施了4次降準和4次降息,社融和M2增速在2008年9月貨幣政策逐步寬鬆開始持續向好,市場流動性寬鬆,為股市持續上漲提供了催化劑。在此期間滬深300及上證指數累計最大漲幅分別達到128%和100%,券商II(申萬)指數累計最大漲幅為132%。

此輪券商上漲行情成因與上一輪一致,仍為成交額持續放大下,券商盈利能力的不斷提升。股基單月日均成交額從2008年10月的低點522億元,一路上升至2009年7月的高點3069億元。2009年,證券行業平均ROE達到22.1%,同比大增8.7個百分點。券商收入結構仍以高彈性的經紀業務和投行業務為主,同時自營收入佔比客觀,券商槓桿率有一定的提升。

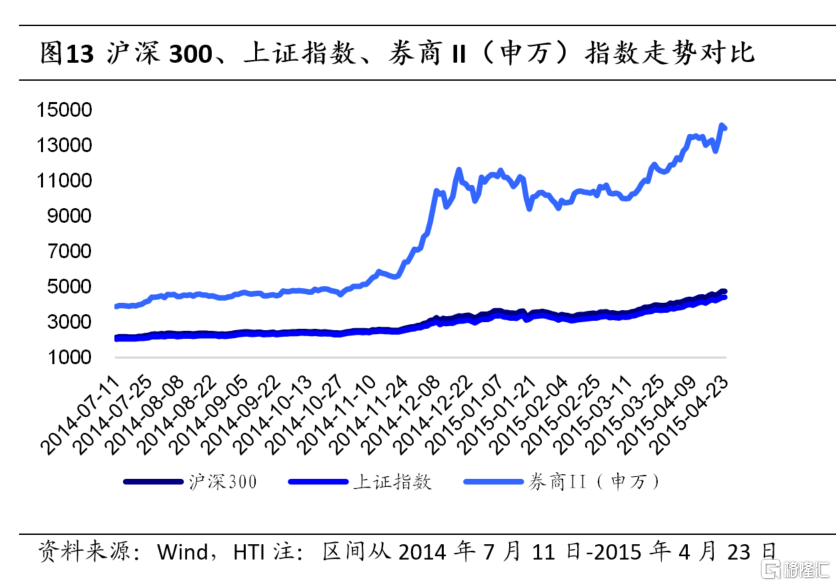

(3)2014年7月11日-2015年4月23日

2014年11月,在宏觀經濟持續向好,以及央行降息和滬港通開閘的催化下,券商板塊開啟了強勢上漲。在此期間滬深300及上證指數累計最大漲幅分別為121%和117%,券商II(申萬)指數累計最大漲幅達到267%。上市券商普漲,大券商累計最大漲幅平均值為295%,中小券商累計最大漲幅平均值為278%。

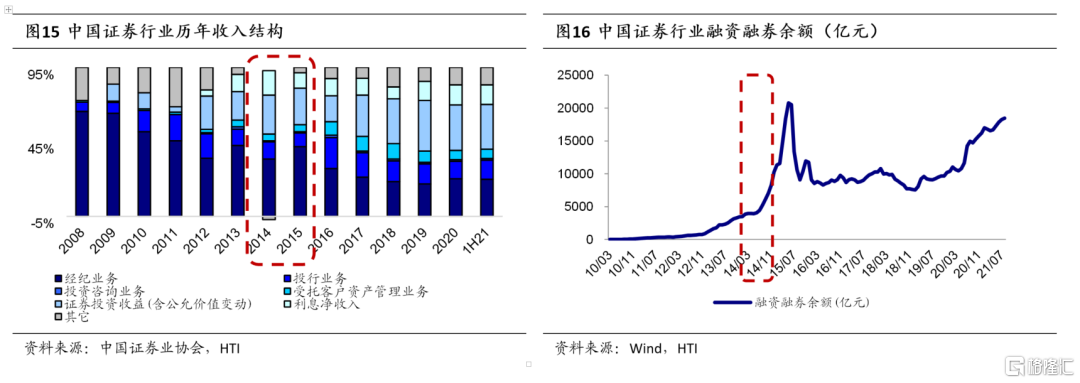

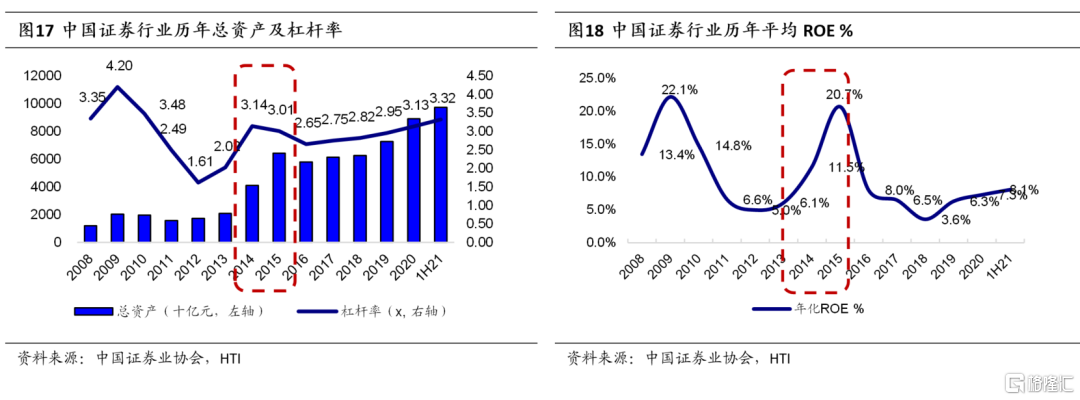

此時券商的收入結構已發生了顯著變化。2012年5月證券行業首次召開創新大會,明確改革監管制度為證券公司創新發展預留空間,此後券商資本中介類業務(融資融券及股票質押等)迅速發展,併成為繼經紀業務、自營業務後第三大收入來源。融資融券餘額大幅提升,從2014年6月底的4064億元上升至2015年5月底的歷史高點2.08萬億元。券商槓桿率在重資本業務的發展下從2012年的1.61x上升至2015年的3.01x(高點為2014年的3.14x)。輕資產與重資產共振,推動券商ROE的逐步回升,2015年證券行業ROE為20.7%,同比上升9.2個百分點。

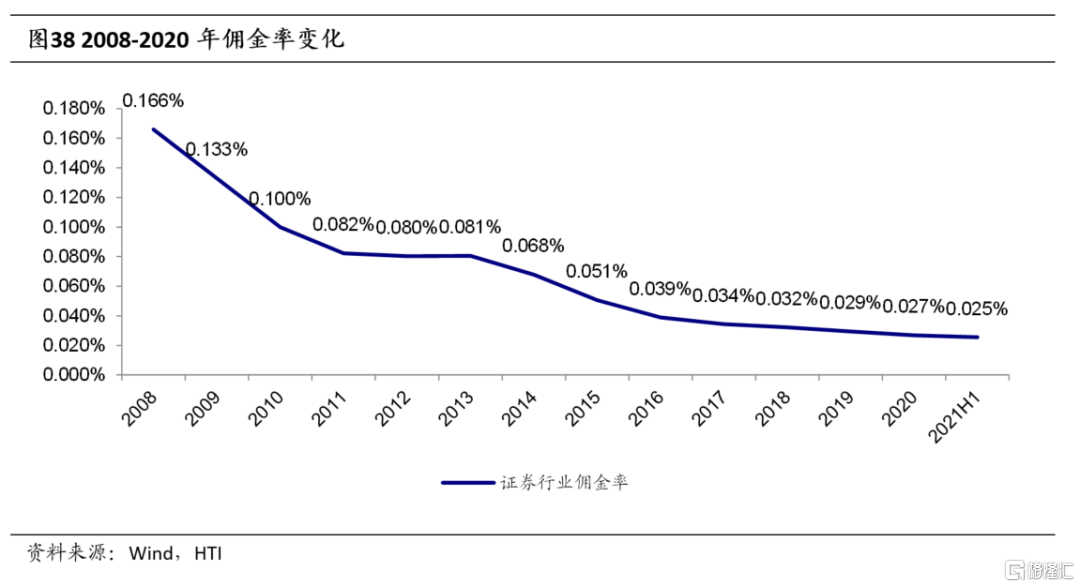

自2015年6月下旬股災後,政策趨嚴,A股市場暫停IPO、股票發行註冊制相應延遲,併購重組和再融資政策收緊;資管業務去通道、去資金池;兩融業務融資槓桿下降,減持新規和股票質押業務新規出台,場外期權業務門檻提高。行業經紀業務佣金率加速下行:經紀業務佣金率從2009年的0.133%一路下滑至2018年的0.035%。疊加股基交易量的逐年遞減,2018年,券商行業ROE從2015年的20.7%快速下滑至過去12年的低點3.6%。

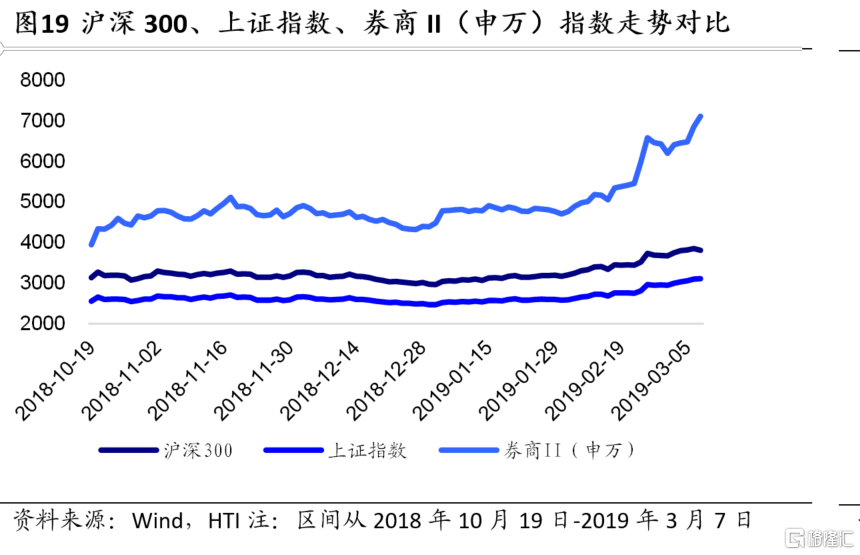

(4)2018年10月19日-2019年3月7日

此輪券商的上漲主要源於監管政策的支持和資本市場改革的提速。2018年10月,央行、證監會、銀保監會和國資委等先後發佈政策成立上市公司股權質押紓困基金,緩解券商股票質押存量風險。同年11月5日,習近平主席宣佈在上交所進行科創板註冊制試點,推動IPO業務放量,提升券商盈利預期。2019年1月,上交所科創板實施意見超預期落地,社融數據回暖,助推券商板塊快速上揚。在此期間滬深300及上證指數累計最大漲幅僅為23%和21%,券商II(申萬)指數累計最大漲幅為83%。

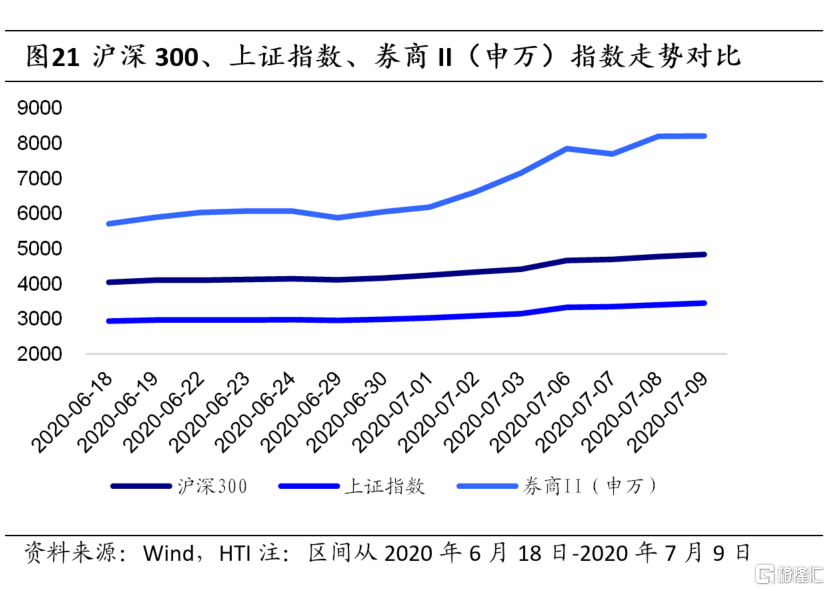

(5)2020年6月18日-2020年7月9日

2020年,是我國多層次資本市場全面優化頂層設計、全面啟動質效改革的具有里程碑意義的一年。從年初新三板綜合改革漸次實施,到首批新三板精選層企業掛牌,再到創業板註冊制改革落地、轉板規則出爐,多層次資本市場補齊短板。監管部門陸續修訂《證券法》、實施註冊制改革、修訂退市制度、放寬再融資規則等,資本市場改革持續全面深化推進。

除上述監管政策的支持,券商板塊在7月的快速上升主要是受市場對混業經營和行業整合預期的催化。在此期間滬深300及上證指數累計最大漲幅為21%和18%,券商II(申萬)指數累計最大漲幅為45%。

(6)2021年5月11日-2021年8月27日

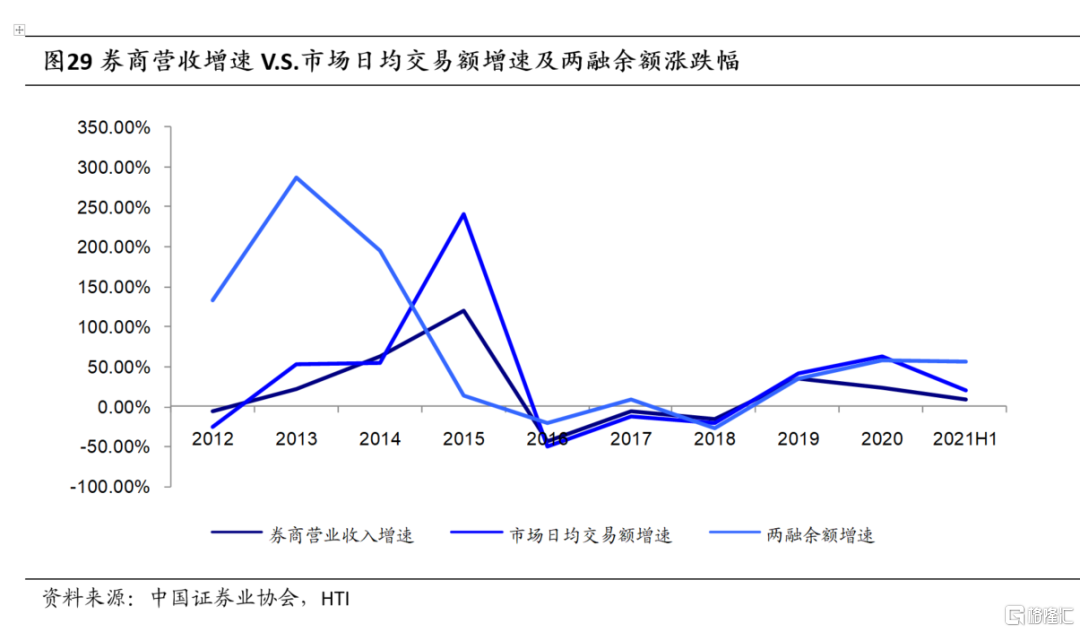

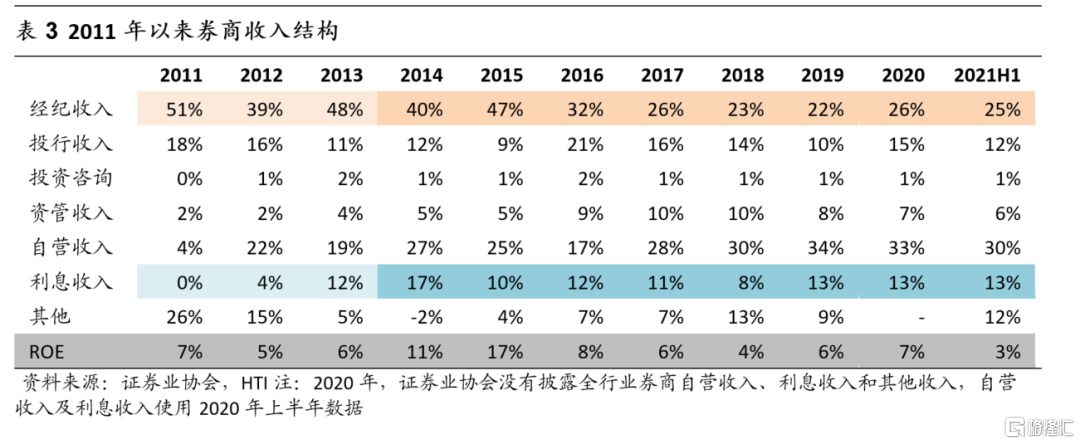

β屬性弱化,α屬性凸顯。整體上看,2020年,券商行業淨利潤同比增長28%,同期市場交易量增長63.38%,兩市融資融券餘額增長58.84%,券商業績表現不及大盤。2021年以來,市場交易量和兩市融資融券餘額繼續維持高位,上半年券商行業淨利潤同比增長9%,上市券商淨利潤同比增長28%,但仍未拉動券商板塊表現。我們認為背後的原因在於傳統業務轉型升級使券商業績對市場環境敏感度降低。隨着各項傳統業務升級調整,包括經紀業務向財富管理轉型,投行專業性加強,資管通道業務被逐漸剔除,自營非方向性業務增加等,券商“靠天吃飯”的被動局面出現扭轉。首先,由於不論市場如何變化,投資者都保有財富管理需求,存量穩定,經紀業務收入確定性大大增強;此外,因券商資管逐漸向主動管理轉型,對資產的投資管理能力顯著增強。因此在市場行情波動下,券商業績表現更加平穩,在對市場環境的敏感度降低。

2021年5月11日至2021年8月27日期間,滬深300及上證指數累計最大漲幅僅為7%和6%,券商II(申萬)指數累計最大漲幅為15%,表現一般。但從個股上看,部分個股跑出了獨立行情。

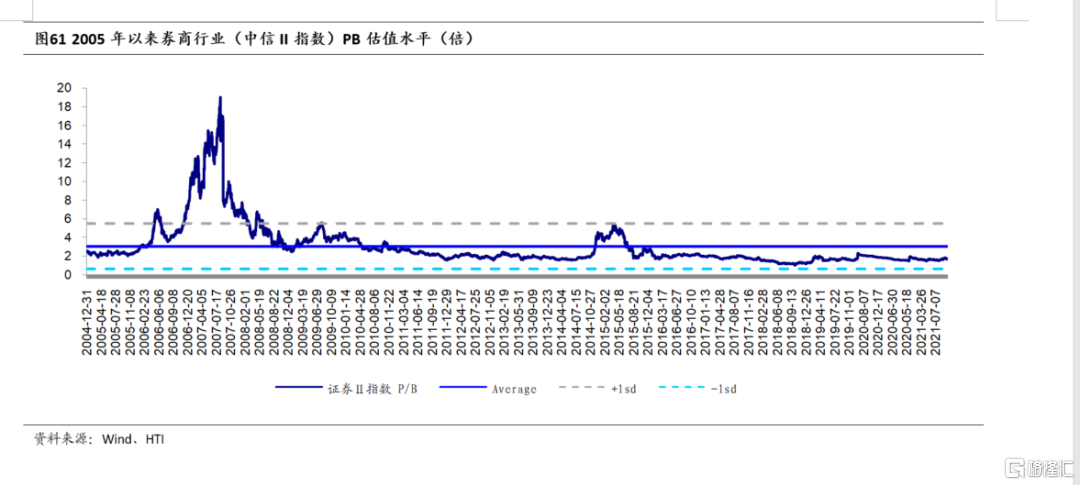

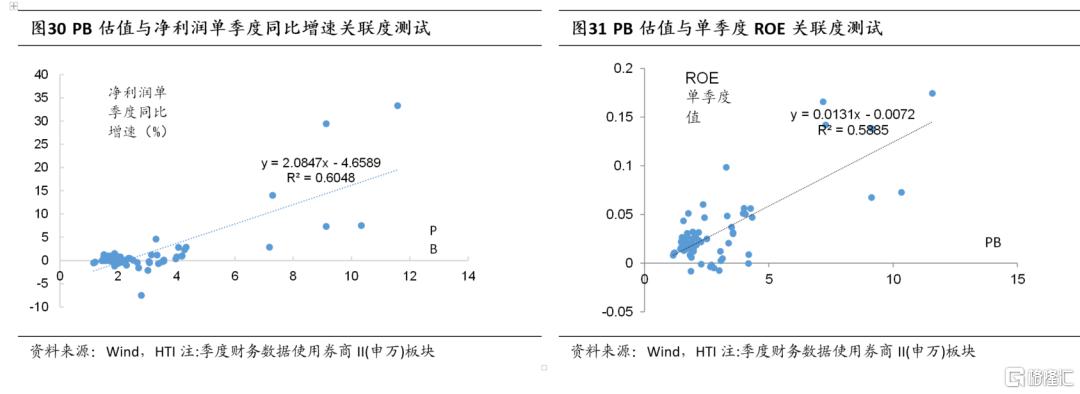

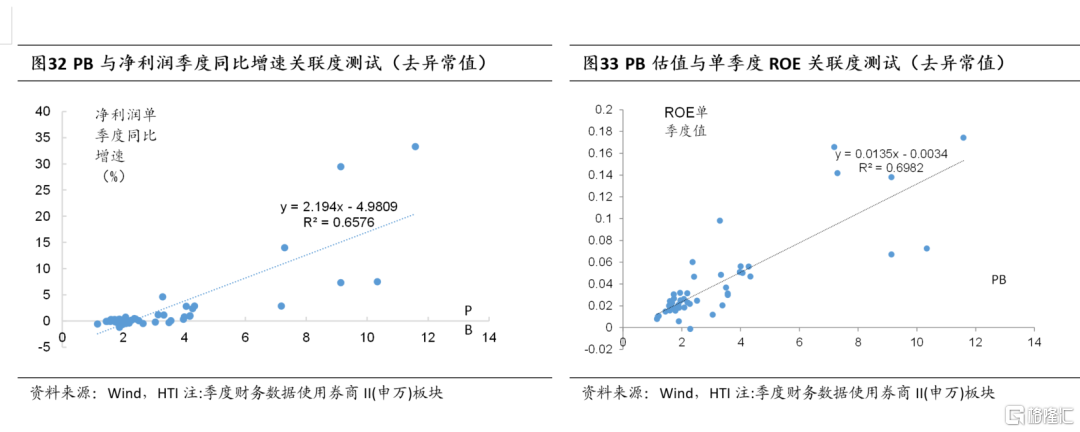

1.3 券商估值區間與ROE相關性

券商股的估值水平與其盈利端呈現顯著正相關關係。我們測算了2004年以來的券商單季ROE、單季淨利潤同比與對應季度末PB倍數的關係,發現其呈正相關關係,且相關性顯著度高。2004年以來,券商單季ROE與其PB估值的R2為0.60,券商單季淨利潤與其PB估值的R2為0.60;去除異常值後,券商單季ROE與其PB估值的R2為0.70,且正相關關係在1%的顯著性水平下成立,券商單季淨利潤與其PB估值的R2為0.66,具有較為顯著的正相關關係。

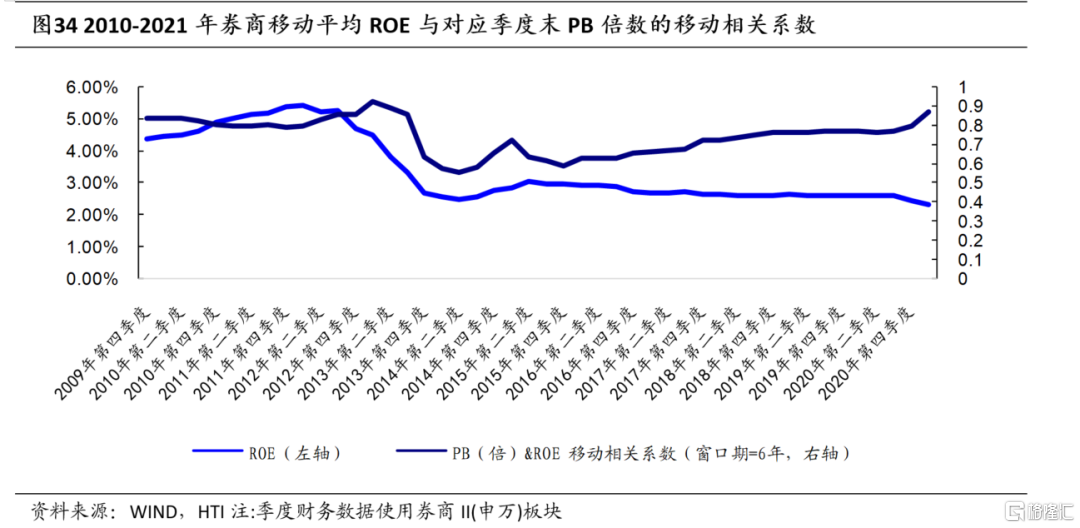

2020年以來,券商股估值水平與其盈利端相關程度顯著回升。按照時間序列,我們測算了2009年以來,券商單季ROE與對應季度末PB倍數的移動相關係數(窗口期=6年/24季)。2012年後,券商股估值水平與盈利端相關關係驟降,ROE波動下滑,主要是由於創新大會召開後,自營等資本中介業務展開,行業業務結構呈現明顯的重資產化趨勢;而2020年以來,ROE逐漸回升,ROE與PB相關程度也有所增長,主要是由於註冊制改革下,傳統業務結構的調整,券商逐漸迴歸輕資產類業務,如經紀、代銷、投行業務等大幅增長。

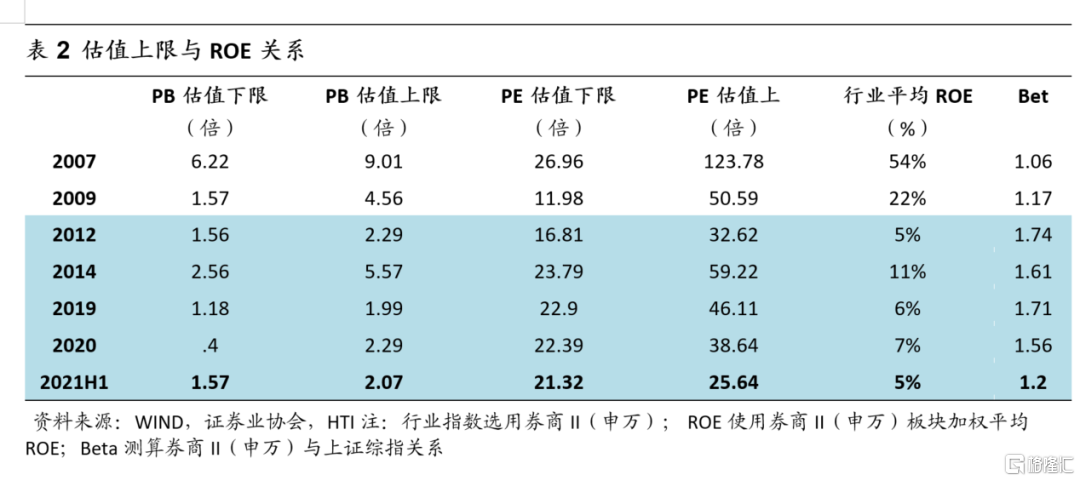

通過對券商估值上下限與ROE的關係進行研究,我們發現2012年券商創新大會前後,券商行業估值區間發生顯著變化:

1)2012年創新大會前,業務特徵以通道業務為主,ROE維持較高水平,2007年及2009年兩輪反彈市中,券商行業平均ROE分別為54%及22%,PB估值上限分別高達19.0x和4.6x。

2)2012年創新大會後,由於資本中介類業務的開展,兩融和股票質押均為資本消耗性業務,顯著拉低券商的ROE水平,2012年及2014年兩輪反彈市中,券商行業平均ROE分別為5%及11%(2015年也僅為17%),遠低於創新大會前券商ROE。從估值水平來看,券商股的PB上限也分別降低到2.3x和5.6x左右。此外我們觀察到,2012年後券商Beta較2012年前顯著提高,我們認為主要是由於2012年前估值主要受業績驅動,2012年後估值更多的受到政策驅動。

2.券商β屬性減弱

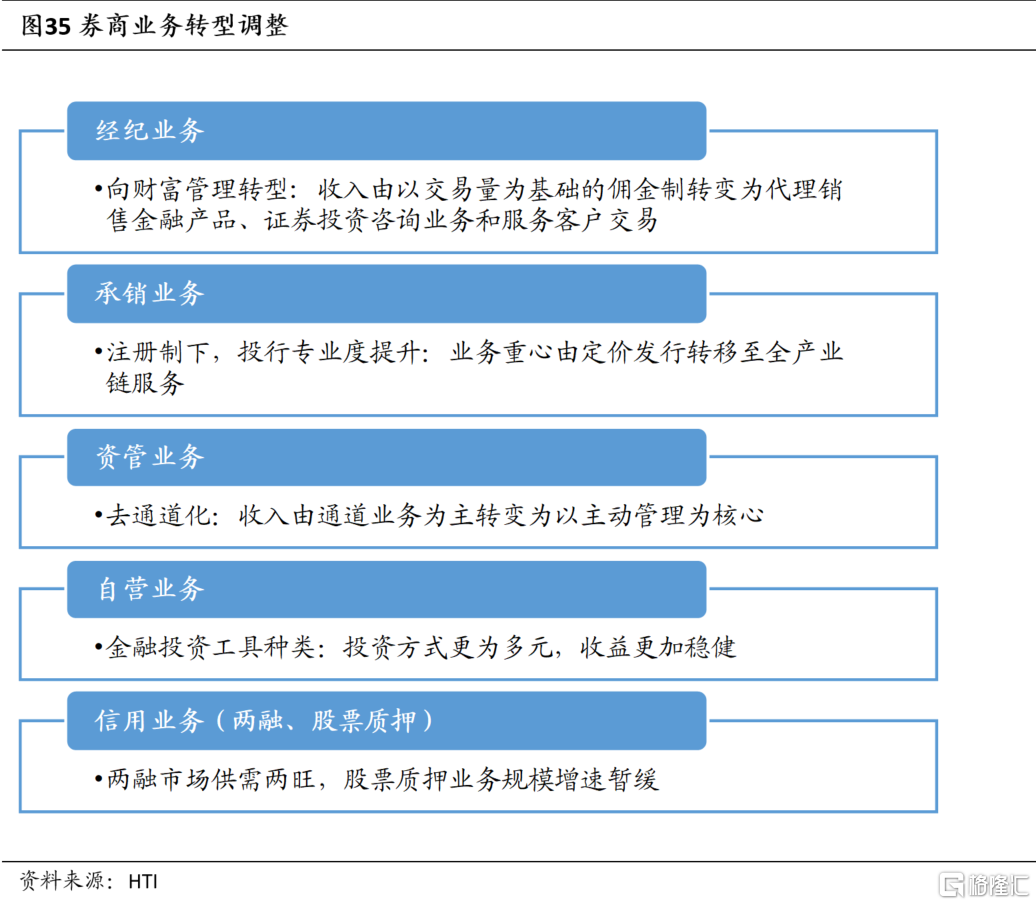

業務結構調整,與市場聯動減弱導致貝塔屬性衰弱。從券商的業務分類來看,主要分為5個大類別:經紀、投行、自營、資管、資本中介業務。2019年以來,隨着資本市場全面深改推進,券商行業進行了結構性調整,各項傳統業務實現了轉型增效,收入結構發生變化,經紀業務逐漸向財富管理轉型(收入由以交易量為基礎的佣金制轉變為代理銷售金融產品、證券投資諮詢業務和服務客户交易),投行業務專業化程度提升(業務重心由定價發行轉移至全產業鏈服務),資管業務“去通道”化(收入由通道業務為主轉變為以主動管理為核心)。傳統業務轉型後,券商業績與市場直接聯動減弱,引起券商行業貝塔屬性逐漸消失。

投行等與市場二級相關業務收入佔比增加。與二級市場直接相關的有經紀業務(取決於市場交易活躍度)、自營業務(投資收益)、融資融券(一定程度上由市場對風險的偏好及市場活躍度決定);與二級市場間接相關的包括投行業務(一級及一級半市場發行情況一部分取決於二級市場活躍度)、資產管理業務(部分股權類產品發行與二級市場好壞相關)、股票質押業務。從券商的業務收入結構來看,近年來,受益於創業板註冊制改革和交易制度同步改革,投行業務貢獻了主要券商主要業績增量,增速顯著高於其他業務。投行、資管等業務受政策影響較大,與二級市場僅存在間接相關關係,券商業績波動與市場關聯度逐漸下降,貝塔屬性趨弱。

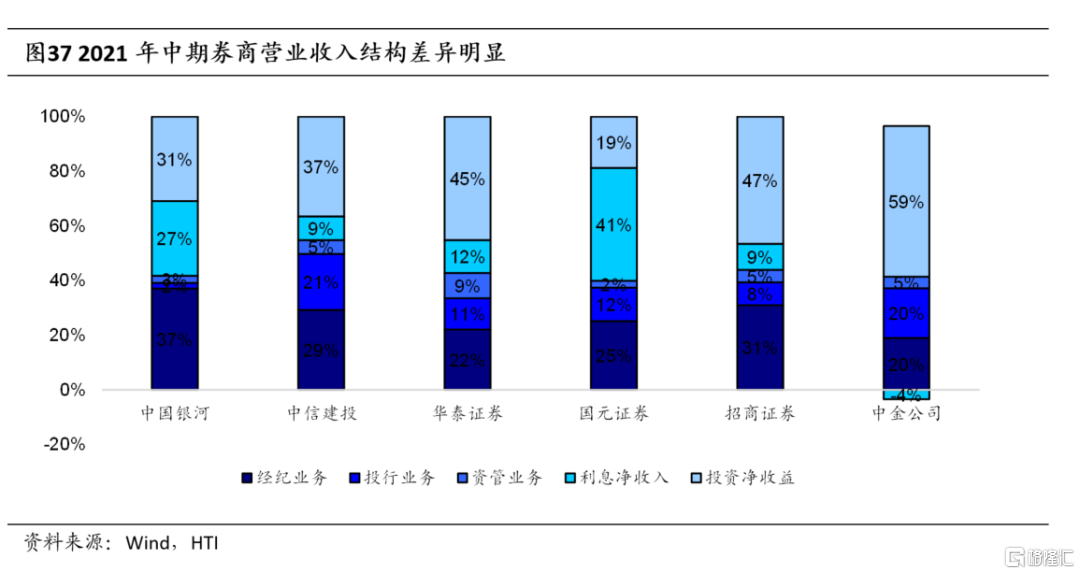

券商行業分化愈加明顯,券商營業收入結構差異明顯。2012 年召開的券商創新工作會議是我國證券業一系列重要創新嘗試的開始,在行業大力創新的背景下,投融資業務、資本中介、資產管理、櫃枱市場等新業務從無到有。此後,證監會後續高頻發佈的新政策,包括場外衍生品、互聯互通、科創板開板、註冊制試點等都為券商的多元化經營奠定了基礎,券商從各自股東背景、資產規模等角度各自選擇賽道,分化亦愈加明顯。券商鎖定特色優勢業務,行業差異程度深化,市場波動對公司業績表現影響趨弱,公司業績β屬性下降。

2.1 經紀業務

佣金率持續下行施壓傳統經紀業務。2002年實行佣金費率浮動制以來,證券行業佣金率下滑,隨着近年來同業競爭加劇,佣金率更是進入底部區域。2021年上半年經紀業務佣金率已下滑至0.025%。由於佣金率持續維持在底部,券商證券經紀業務收入佔比不斷降低,急需尋找新的破局方式。

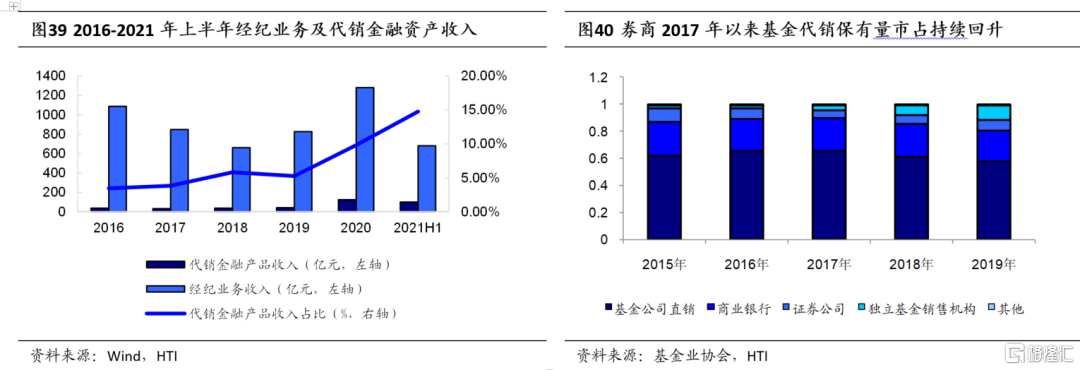

轉型財富管理初具成效,代銷收入貢獻度持續提升。2017年起,券商開始發力財富管理業務。財富管理業務是一套自上而下的資產配置產業鏈,服務於投資者的理財需求,現階段,我國的財富管理業務主要是基於各類資本市場工具,向客户提供產品代銷、投顧、資管業務等綜合金融服務。2021年,證券行業實現代理買賣證券業務淨收入(含交易單元席位租賃)580億元,同比增長11%;實現代理銷售金融產品淨收入101億元,佔經紀收入的15%,2020年佔比10%。證券行業服務居民財富管理能力進一步提升,券商經紀業務向財富管理轉型已初見成效。

財富管理收入與市場週期關聯度較弱。轉型前,傳統經紀業務收入以交易佣金為主,最主要的兩大指標分別為:股基交易額及佣金率水平,業績與日均交易額相關性非常強。轉型後,財富管理業務收入主要來源於收取代銷金融產品收入、投顧諮詢費和資產管理費,業績相對穩定,擺脱了被動隨市場交易量而波動的特性。

相對於依賴市場交易量的傳統代理買賣證券業務,財富管理本身具有弱週期優勢,收入以客户為中心,依賴的是客户資產存量,由於客户在不同經濟週期始終有財富管理的需求,業務受市場波動影響較小,收入較為穩定。

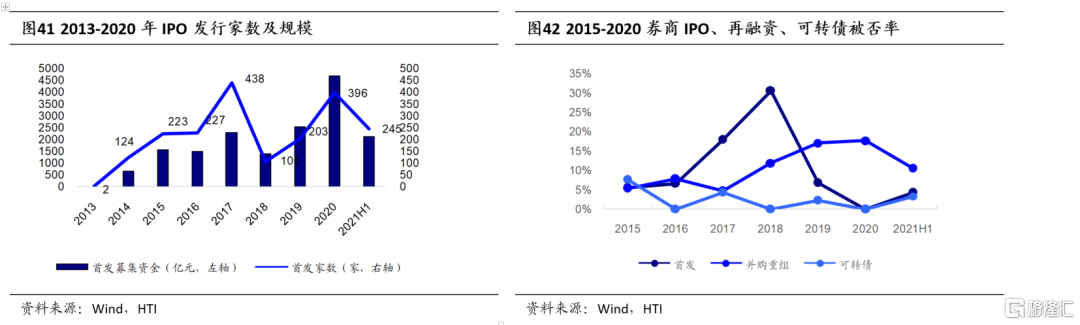

2.2 投行業務

IPO發行節奏保持高位,平均募資規模有所下降,上市公司小而精。2021年上半年,IPO發行速度有所增快,平均每月發行數量約40.83家,相比2020年H1平均每月近20家IPO的發行數大幅上升106%。2021年上半年,共發行245家 IPO,募資規模達2109億元,同比+51%。2021年上半年平均每家募資規模8.61億元,較2020年上半年的11.70億元下降26%。

註冊制下IPO通過率顯著好轉,上半年通過率略有下滑,但仍在高位。2017年10月以來,由於審核加強,券商對於IPO材料的提交也變得更加謹慎。隨着19年科創板註冊制推出,IPO通過率顯著回升,隨後創業板註冊制的試點也進一步改善了IPO的整體通過率。受上半年審核趨緊,以及券商主動回撤材料等因素影響,21H1通過率較2020年有所下滑。據Wind數據,2021年上半年226家企業上會審核,共203家過會,過會率90%,2020年過會率為95%。

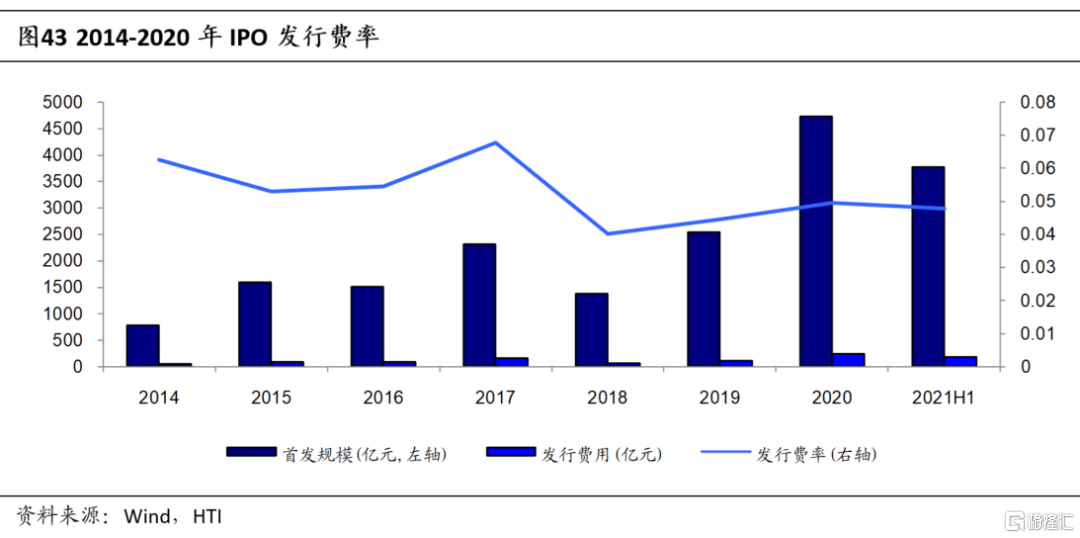

專業化程度提升,向全產業鏈服務轉型:註冊制下,新股發行價格主要通過市場化方式決定,投行在定價和銷售過程中的作用微乎其微,由於服務同質化程度較高,價格戰在所難免。2014-2020年IPO發行費率一路下行平均發行費率由2014年的6.26%降至2021年上半年的4.7%。行業背景變革對投行的投研定價能力、渠道能力提出更高的要求,也倒逼投行加速探索“以業務為導向”向“以客户為導向”轉型。通過加強各部門的協作,打造以股權融資、財務顧問、資產證券化、項目融資等為核心的“大投行”體系,伴隨企業的生命週期,實現全產業鏈協同和價值延伸。

業務與政策相關性更強,與市場微相關。我國投行業務主要包括股票承銷(IPO、再融資、配股)及債券承銷(企業債、公司債、ABS等)。2020年,上市券商合計實現投行業務收入672億元,同比增長78.07%,2021年實現投行收入264億元,同比增長26%。其中,承銷保薦佔比仍較高,2012年以來基本保持在70%以上。IPO發行主要受監管和發審委影響,二級市場與業務並無直接關聯性。且隨着投行業務體系向“行業專業化”轉型,與其他業務體系的協同能力提升,券商對投行業務的控制能力加強,更加凸顯該業務的獨立性和主動性,對產業鏈上其他業務的價值牽引作用也持續提升,市場交易波動對該業務影響不斷弱化。

2.3 資管業務

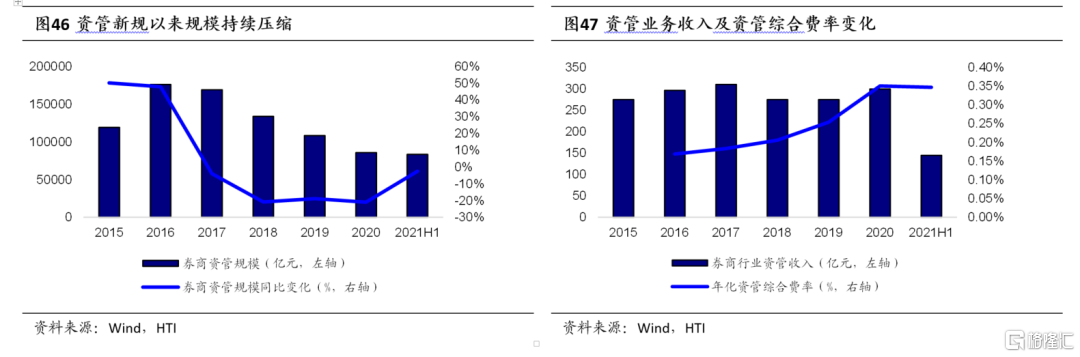

“去通道”化下資管規模不斷壓縮,向主動管理和公募轉型較為成功。證券公司私募資管業務從2012年末的1.89萬億元,快速增長至2017年4月末最高峯的18.58萬億元,此後隨着“降槓桿、去通道”的政策引導下,整體規模逐漸縮減。證券業協會發布《關於進一步規範證券公司資產管理業務有關事項的補充通知》,券商資管業務持續去通道、去槓桿,券商資管規模持續壓縮,從整體證券行業看,券商受託資產管理規模已由 2017 年的 16.88 萬億元下降至 2021年上半年的8.3萬億元。

向主動管理轉型較為成功。在通道業務發展受到監管制約的情況下,券商紛紛利用投研及人才優勢向主動管理轉型。資管向主動管理轉型成效顯現,2020年證券行業資管業務營業收入達 299.6億元,同比增長 8.88%,實現三年來最高增長率,綜合管理費率穩步提升至0.35%;2021年上半年資管收入繼續同比增長1.24%。其中,大型券商的主動管理資產規模快速增長,2021年上半年有披露主動管理數據的10家上市券商平均主動管理佔比78%,較2020年的74%和2019年的59%有較大提升。

主流轉型模式主要有三個方向:

模式一:設立資管子公司,申請公募牌照將資管業務從券商剝離。設立資產管理子公司有利於聚焦主動管理,提升市場競爭力,有利於進一步提高業務運作效率,發揮公司資管業務的協同優勢拓寬業務開展的深度和廣度,提高客户服務能力。目前已有20家券商設立或擬設立資管子公司。而設立資管子公司可以更好地申請公募牌照。獲得公募產品發行資格申報可以極大提高獲客能力和收入來源並與券商投研和經紀業務形成協同效應。根據中國基金業協會數據,2020 年業績排名前十的公募中7家公募屬於券商系,部分券商系公募業績對其上市券商母公司的業績貢獻突出。

模式二:加強投研能力,豐富產品類型進行差異化競爭。為提高主動管理能力,擺脱同質化競爭,越來越多的券商將重點轉向創新產品開發上,力圖利用產品差異化更好地滿足客户需求。不同券商的業務創新方向不同,例如廣發資管在“策略指數”、“跨境投資”、“可交債、可轉債”、“量化對沖”、“私募FOF”等細分產品領域均有所佈局。

模式三:打造綜合平台,注重業務協同,利用私募股權基金展開資管等業務。例如,中金資管業務及私募股權投資業務,持續完善產品佈局提高研究能力,持續深化重點區域佈局,產業基金、綠色基金、新型專户管理基金等產品取得良好發展,對內實現資源集中及管理協同,對外形成開放性平台生態。

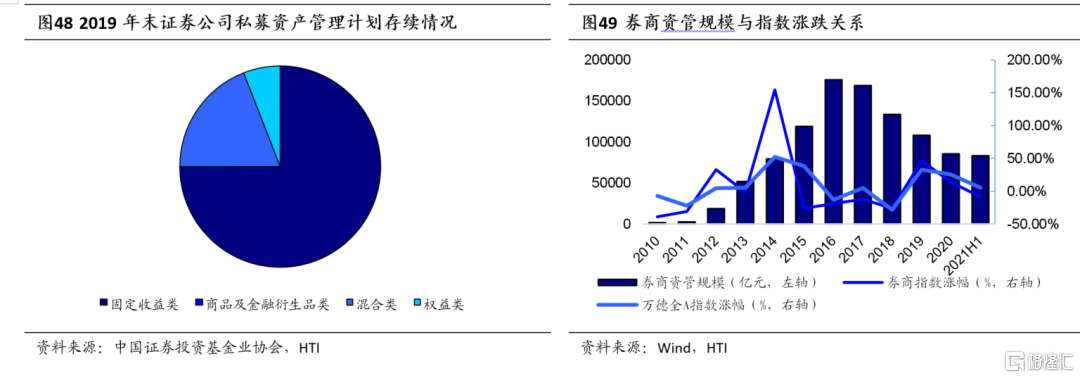

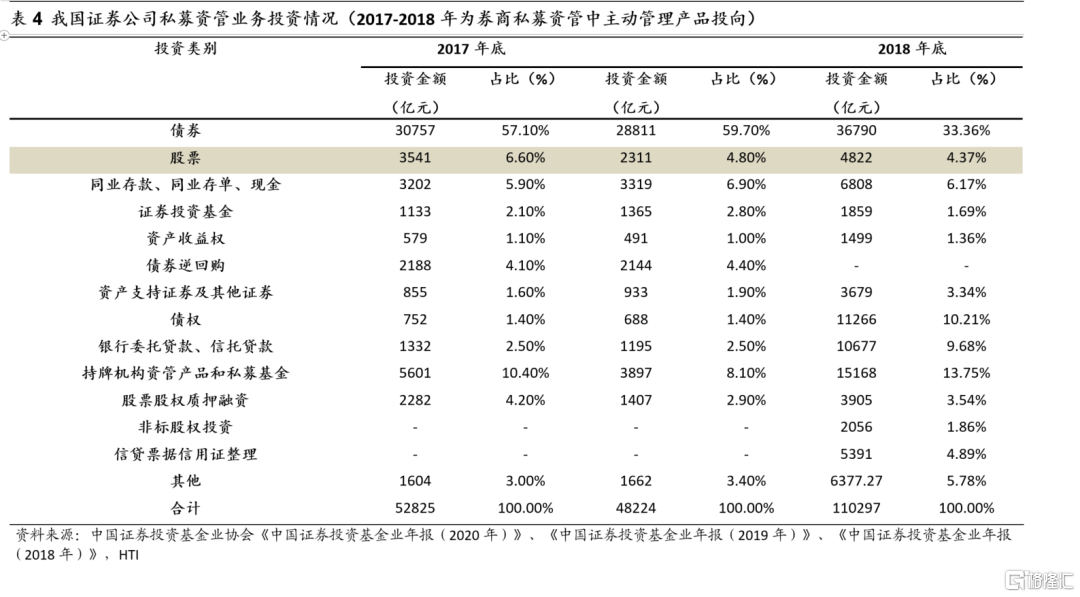

從資管結構來看,權益相關產品佔比不高,與市場微相關。根據中國證券投資基金業協會的數據,截至2019年末,證券公司私募資管計劃中,固定收益類產品規模7.16萬億元,佔比74.94%;混合類產品規模1.82萬億元,佔比19.1%;權益類產品規模5 663.23億元,佔比5.93%。從投向上來看,股票投向的產品比例仍較小。

證券公司私募資管計劃主要投向證券市場、非標債權及各類資管產品。截至2019年末,證券公司私募資管計劃投向股票、債券、基金等證券規模為4.71萬億元,佔投資總規模的42.75%;投向非標債權規模為3.27萬億元,佔比29.68%;投向各類資管產品規模為1.52萬億元,佔比13.75%。

2.4 自營業務

投資方向以固收為主,非方向性投資增加降低自營業務與市場關聯度。近年來,權益類投資資產在自營證券仍佔大頭,2021年上半年40家上市券商自營持倉規模合計3.5萬億元,同比增長16%;其中債券類3.2萬億元,同比增長17%,規模佔比90%;權益類規模3478億元,同比增長6%,規模佔比10%。

投資配置方面,由於股權投資與固定資產投資收益率出現較大分化,權益類市場波動率較大,行業看天吃飯的做法將會進一步被弱化,隨着大券商走國際化路線與對沖波動性能力的提升,減少方向性投資,充分利用衍生工具降低風險敞口,是目前行業證券自營投資採取的策略。大型券商受市場波動影響將會持續下降,中小券商為保證自身收入將進一步加強自身主動管理能力和資產配置能力。衍生品及 FICC 業務等非方向性投資的增加收窄了自營業務的風險敞口,同時也降低了自營業務與二級市場走勢的關聯,提高了自營投資的穩定性。

2.5 融資融券業務

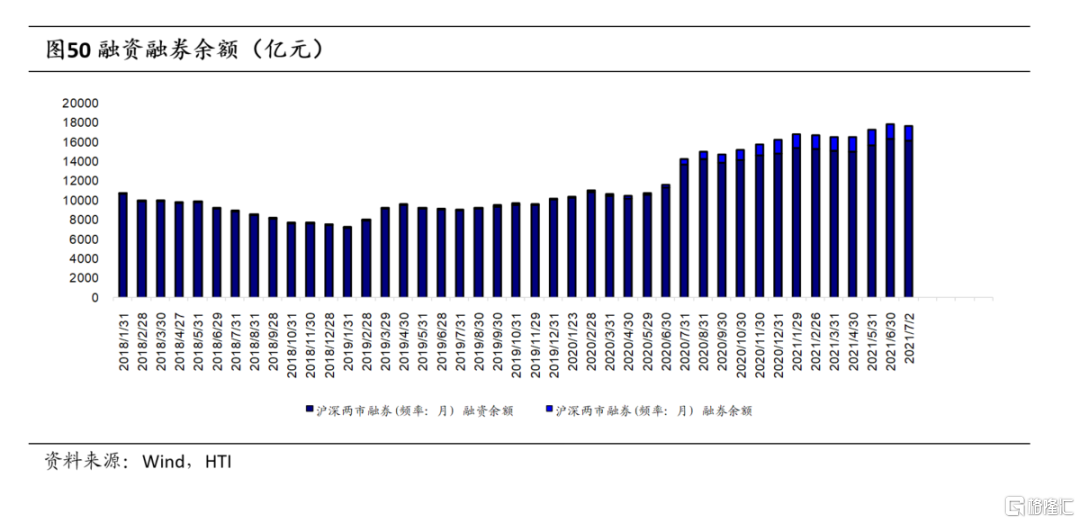

與市場交易量仍呈明顯正向關係,反應整體市場活躍度。受益於資本市場深化改革,近年來,兩融市場供需兩旺,券源供給和槓桿交易需求顯著增加。截至2021年6月末,融資融券餘額為1.78萬億元,同比增長53%,較年初增長10%;其中融資餘額1.63萬億元,同比增長44%,融券餘額同比大幅增長382%至1560億元。兩融餘額與市場交易量呈明顯正向關係,兩融作為創新大會的一大產物,一方面反映了市場的活躍度,另一方面體現了市場對風險的偏好性。我們通常將兩融餘額和日均交易額同時作為判斷市場活躍度及券商是否有可能出現超額收益的兩大指標。

3.與美日證券對比:“從β到α”的趨勢將持續深化

我國證券業經歷了30餘年的發展,無論從資產規模、盈利能力、還是網點分佈等都很大幅度的提升。然而過去我國的券商業務模式缺乏亮點,同質化也較為嚴重,行業β屬性較強。隨着資本市場開放,券商傳統業務轉型,境內各類券商開始尋求差異化優勢發展,證券業β屬性趨弱,而α屬性凸顯。通過選取金融行業發展最為成熟的美國和離我國最近的發達國家日本,作為參考,我們認為,在行業競爭不斷加劇、監管政策持續推動多層次資本市場發展的大環境背景下,境內券商“從β到α”的趨勢在未來將持續深化,形成α與β兼具的新常態。

3.1 美國證券業:與市場關聯度低,各類券商已形成差異化優勢

3.1.1 與市場相關程度較弱

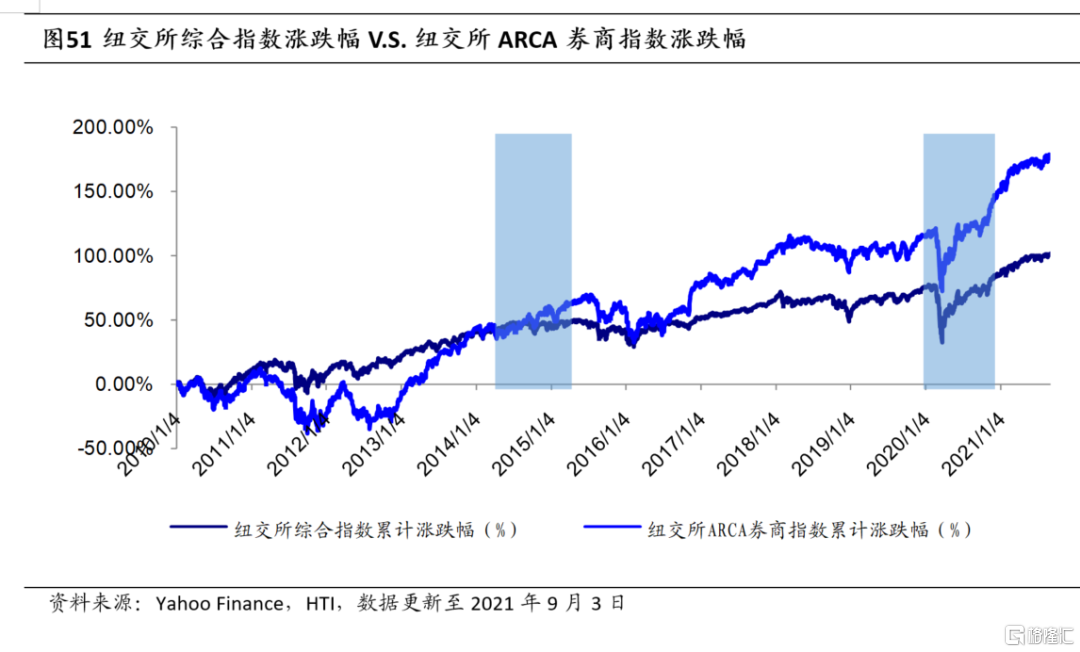

美國券商股持續收穫超額收益。對2010-2021年美國股市走勢進行研究,我們發現,美國股市漲跌幅相對平穩,券商股走勢穩定向好。例如,2014年下半年,市場綜合指數累計下跌0.94%,券商板塊指數累計上漲15.2%;2020年1月-11月,紐交所綜合指數累計上漲0.01%,券商綜合指數累計上漲15.58%。券商綜合指數漲幅與市場整體表現的相關性較弱。

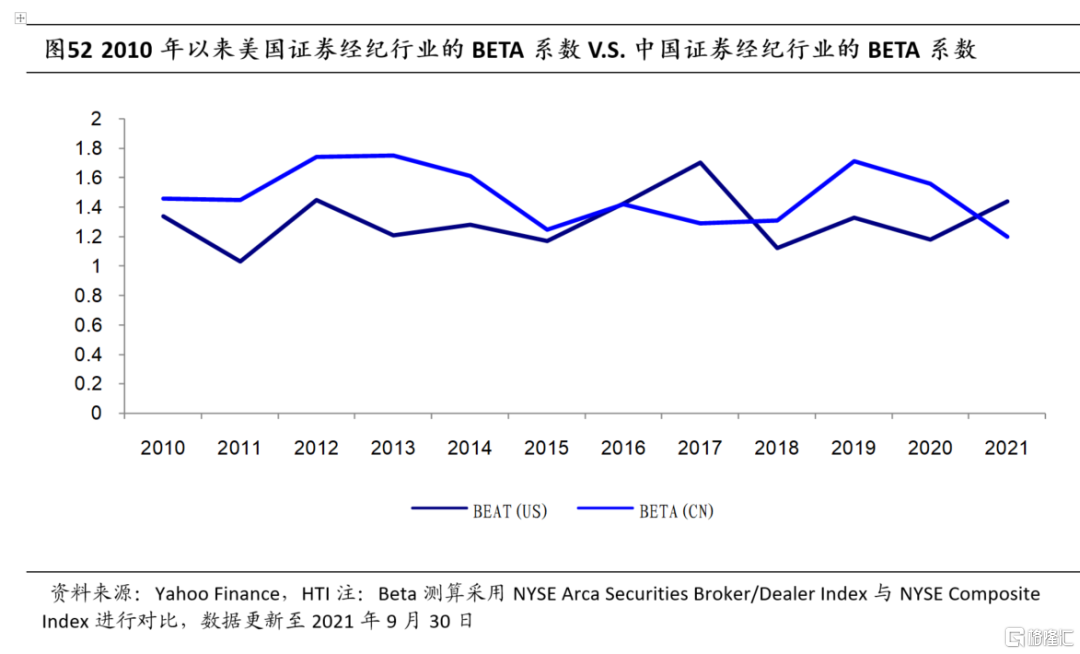

與境內證券業比較,美國券商股β係數較低。通過測算2010年以來美國券商股漲跌幅相對紐約股票交易所綜合指數漲跌幅的BETA係數,我們發現,2010-2021年期間,美國券商股的BETA係數平均值為1.30,顯著低於境內券商股相對市場的波動幅度,具備更為穩定的特質。

3.1.2 行業營收相對穩定

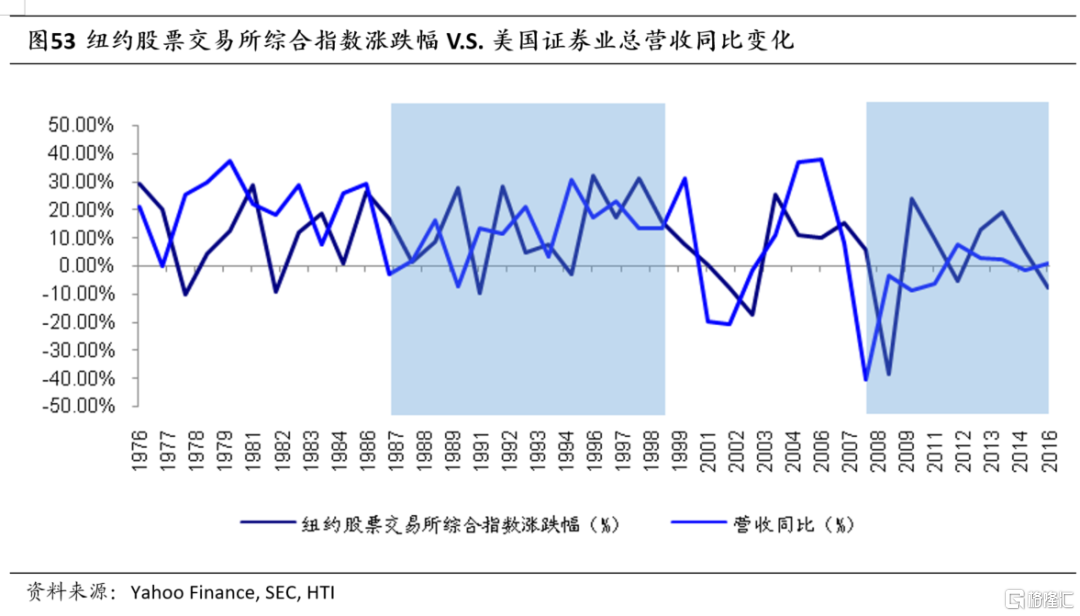

業績受市場波動影響小,具有穩定收益。對比1975-2016年間,紐約股票交易所綜合指數漲跌幅與美國證券業總營收同比變化,我們發現,在多數時期,美國證券業收入相對美國市場整體波動幅度較小。以1987-1998年和2015-2016年間的紐交所綜合指數漲跌幅和券商營收同比變化為例,1987-1998年間,紐交所綜合指數漲跌幅與美國券商營收同比變化分別圍繞13.62%和11.83%上下波動,紐交所綜合指數波動方差為0.136,營收同比波動方差為0.107(<0.136),營收穩定性表現顯著優於整體市場;2015-2016年期間,在紐約股票交易所綜合指數下跌7.66%的情況下,券商總營收仍維持1.1%的增速。

3.1.3 多元化業務分散經營風險,各類券商已經鎖定差異化優勢

通過梳理佣金自由化以來的美國證券業發展史,我們認為美國券商之所以能走出相異於市場的穩健收益,主要在於:

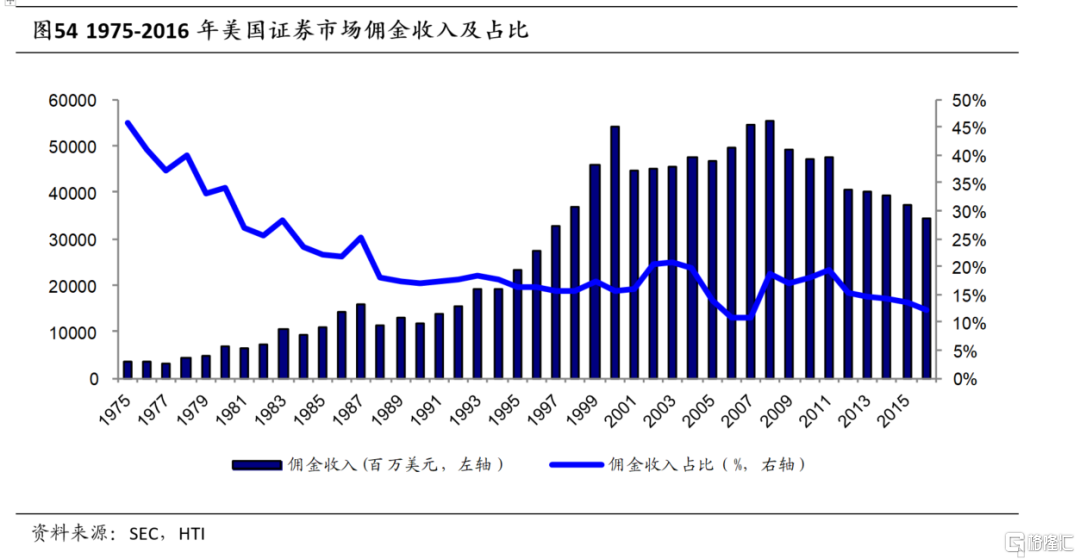

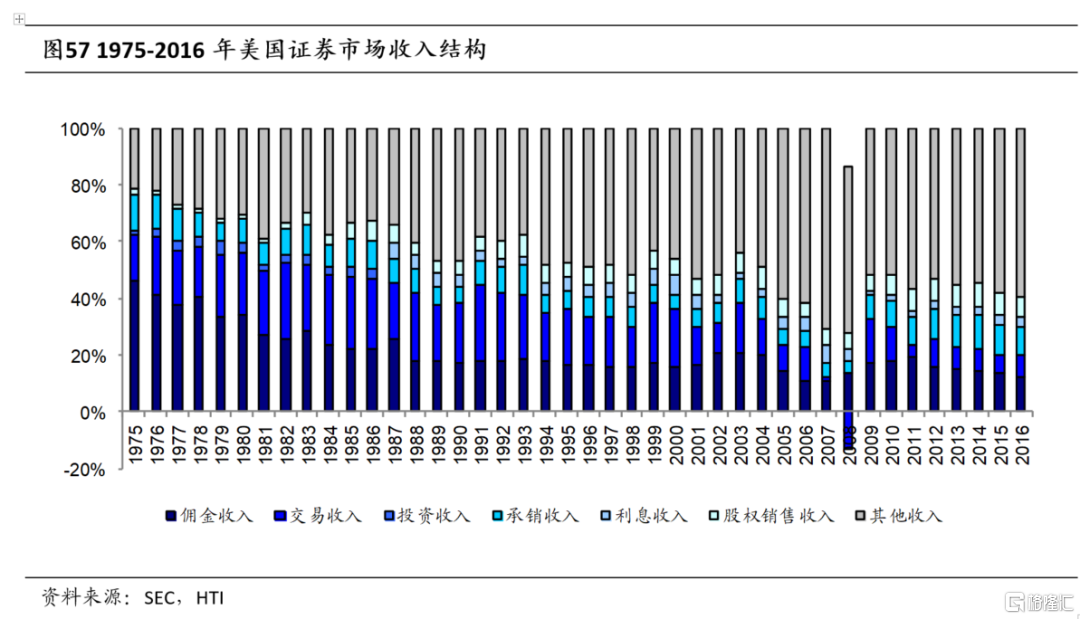

1)佣金收入佔比持續下滑,向機構業務轉型成功。對1975-2016年美國證券業收入結構進行分析,佣金自由化及線上經紀商興起後,美國證券行業佣金收入由佔比快速下滑,由1975年的46%不斷下滑至2016年的12.3%。券商經紀業務向機構業務轉型,交易資產擴張迅速。證券公司大力發展做市業務,用資產負債表服務客户,通過機構業務、做市業務、衍生品等重資產業務擴大營收。由於券商佣金收入最主要的兩大指標分別為:股基交易額及佣金率水平,業務受市場環境影響較大;而重資產業務週轉率低,利潤率相對穩定,因此,轉型後券商業務受市場波動衝擊變小,業績走出穩定性。

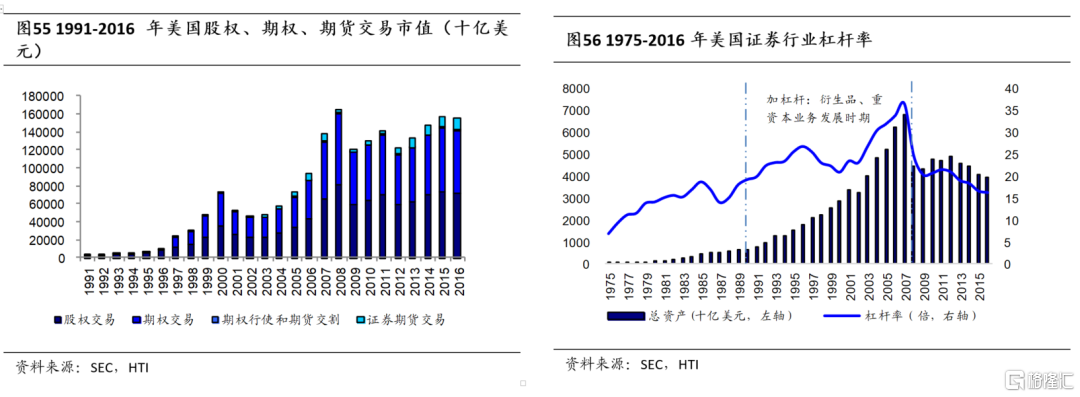

2)業務結構多元發展,多元化業務分散經營風險。為了填補股市交易量的大幅放量及佣金率趨於穩定導致的業務收入下滑,美國券商大力發展衍生品、併購重組、資本中介業務等業務,1989年以來,這類其他收入佔比大幅提升。此外,各大投資銀行不斷提高槓杆率,由1989年的18倍提升至2007年的36倍。美國獨立投行也通過各類子公司,突破傳統承銷、交易及經紀的業務範疇,涵蓋了跨越多行業的綜合金融業務。隨着業務創新和多元化,不能歸於傳統業務的其他收入佔比快速提升,1989-2016年平均佔比近50%。增值和創新業務的發展分散了原先較為單一的,以佣金收入為主的收入結構的經營風險。

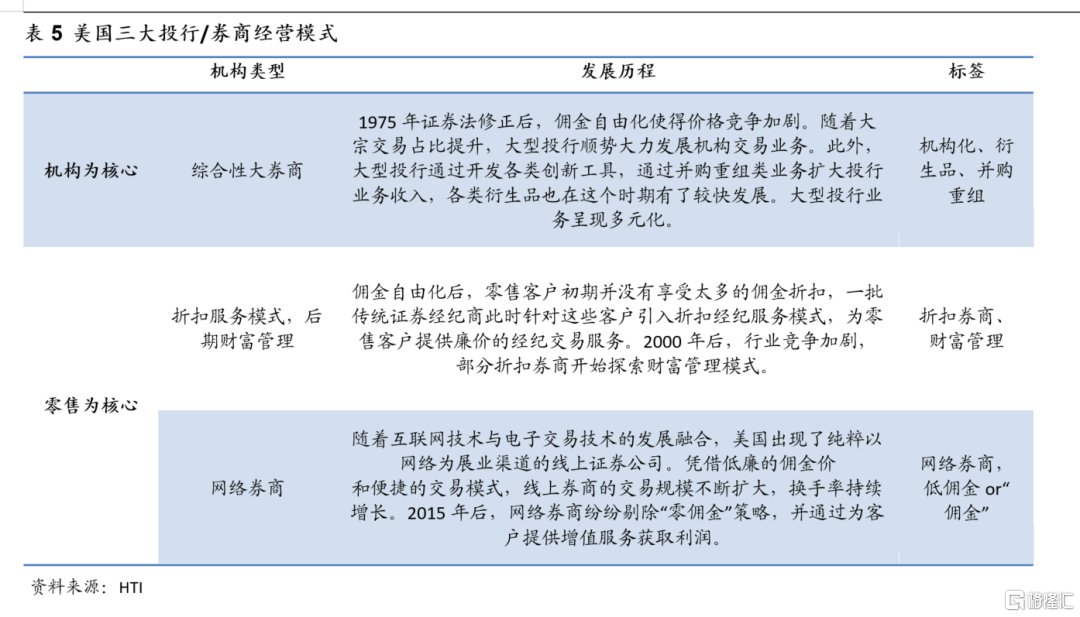

3)不同類型券商已形成具有獨特優勢的商業模式。歷經數十年發展,美國的投資銀行模式業務模式已經擺脱同質化,各類券商依託其特質,形成了差異化的獨特優勢,這使他們在高波動的β行情中也能憑藉優勢壁壘獲得確定的α收益。現階段,美國投行/券商的經營模式主要可以分為三類:1. 綜合券商模式。這類券商大力發展機構業務的同時,通過開發各類創新工具,通過併購重組類業務擴大投行業務收入,各類衍生品也有較快發展,業務呈現多元化。2.折扣服務轉型財富管理模式。在這一模式中,傳統證券經紀商針對零售客户提供佣金折扣,通過廉價的經紀交易截獲長尾流量。隨着行業競爭加劇,部分這類折扣券商開始轉型財富管理模式。3. 網絡券商模式。它們憑藉低廉的佣金價格和便捷的交易模式,不斷擴大線上證券交易規模,換手率持續增長。2015年後,網絡券商紛紛剔除“零佣金”策略,並通過為客户提供增值服務獲取利潤。總的來説,通過差異化定位,各類券商在滿足不同客羣的理財需求同時,形成了獨特業務優勢,實現了超額α收益。

3.2 日本:行業分層明晰,優質券商享有α收益

3.2.1 券商股價與市場走勢聯繫緊密

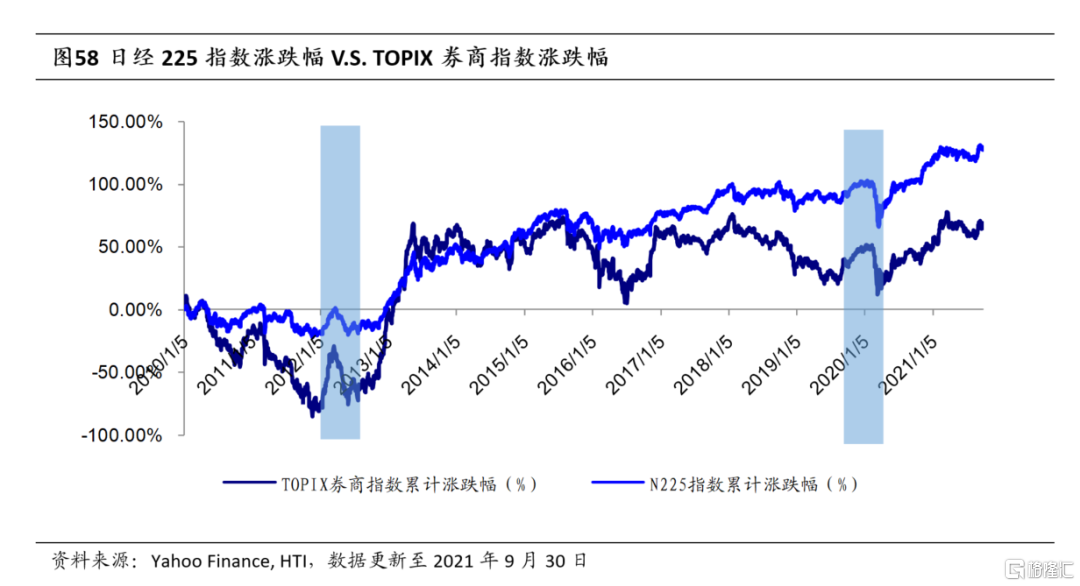

日本券商股表現與市場相關性高。通過對2010-2021年,日經225指數波動和TOPIX證券業指數進行對比研究,我們發現,日本券商股表現與市場表現相關性較高,走勢大致相同。以2012年和2020年的兩次波動行情為例,2012年1月-4月,日經225指數累計上漲16.62%,同期TOPIX券商指數累計上漲36.85%,4月-6月,市場指數累計下跌10.86%,同期行業指數累計下跌17.02%;2019年10月-2020年2月,日經225指數累計上漲10.00%,同期TOPIX券商指數累計上漲22.28%,2020年2月-4月,市場指數累計下跌26.08%,同期行業指數累計下跌30.14%。

3.2.2 不同規模券商業績與市場的相關性存在差異

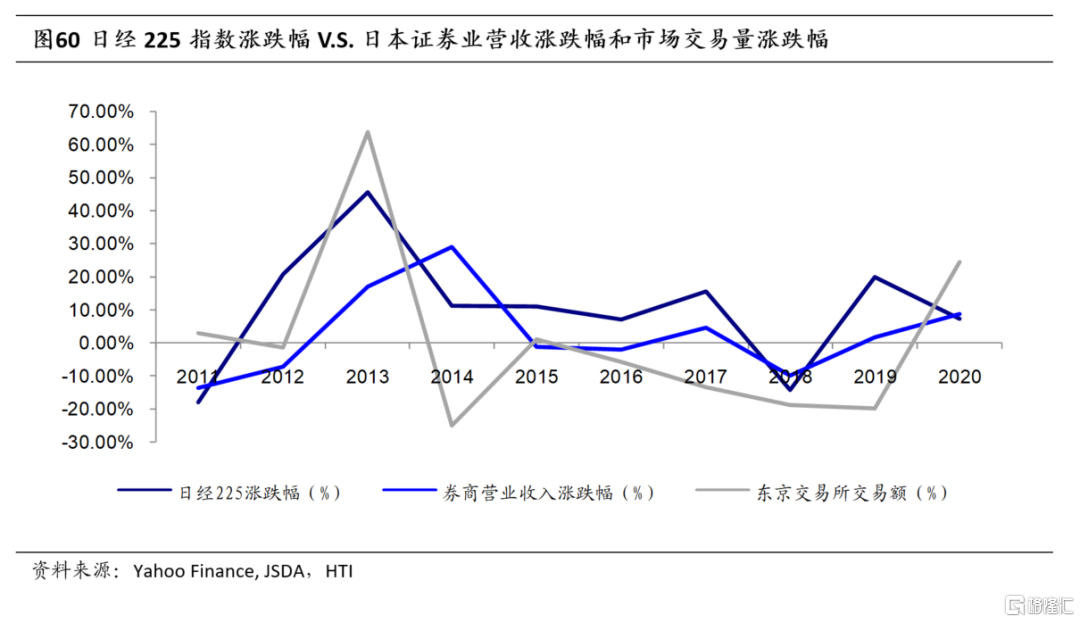

整體證券業收入與市場相關性高,收入同比變化與指數漲跌幅一致。對2011-2021年日本證券業營業收入狀況與日本證券市場表現進行對比分析後,我們發現,除2014年,日本券商營收變化與市場走勢出現背離,其餘年份均呈現同漲同跌的趨勢,證明整體日本證券業業績對市場表現的依賴性較強。

3.2.3 行業集中度高,各類券商業務結構存在較大差異

對日本證券證券市場進行分析,我們認為,之所以日本券商股與整體市場走勢聯繫緊密,且相較大型券商,中小券商業績與市場關聯更加緊密,主要原因在於:

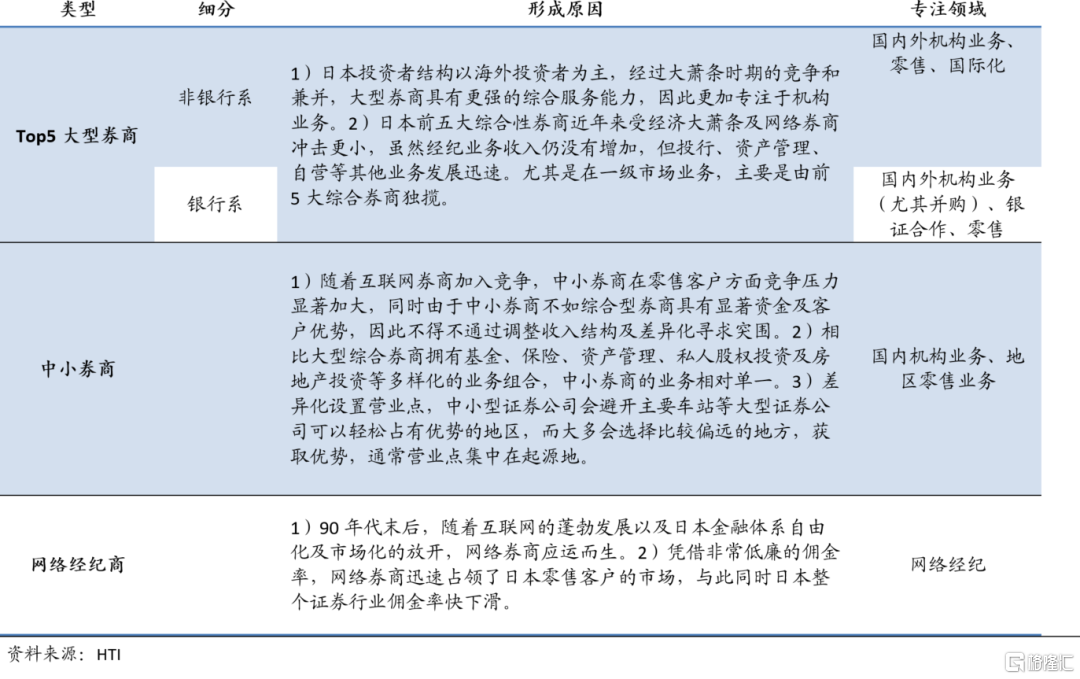

1)日本證券行業集中度高,五大主要券商幾乎壟斷一級市場。根據公司規模和經營模式,日本券商可以劃分3大類:1)五大綜合類大券商,包括銀行系和非銀行系,專注國內外機構業務、零售、銀證合作等業務。2)專注於區域的中小型券商,以“匠人精神”服務本地客户,聚焦國內機構業務、地區零售業務。3)互聯網浪潮下快速發展的網絡券商,專注網絡經紀業務。

2)不同規模券商的業務結構差異化發展,中小型券商以佣金收入為主,與市場關聯緊密。日本券商目前的格局是以5大綜合性券商為首,其次是專注於地區性的中間券商,最後是網絡券商。綜合性券商業務結構多元化,收入來源均衡,對市場風險有較強的抵禦能力,因此受市場波動影響小,在系統性風險發生時仍能鎖定α收益;相對於大型券商,中小券商業務收入結構固定,以經紀佣金為主,因此與市場表現聯繫緊密,β屬性較強。

4.投資建議:馬太效應深化,優質券商享有α收益

強者恆強,馬太效應持續深化。當前證券行業已經逐漸走出過去同質化的商業模式,孕育大型券商和中小特色券商分層競爭的新格局。由於監管積極支持各類國有資本通過認購優先股、普通股、可轉債、次級債等方式注資證券公司,國內龍頭券商有望進一步做強做大,向海外成熟市場靠攏,打造航母級頭部券商。我們預計未來行業集中度仍將進一步提升。豐富證券公司服務功能,完善券商綜合服務能力。推動衍生品、場外期權、跨境衍生品及結售匯等業務試點,進一步完善、深化券商資產定價、風險管理和麪向客户的綜合服務能力。在當前的監管環境下,依靠傳統經紀、通道業務的時代已經過去,我們預計未來大券商憑藉強大的業務基礎、品牌優勢、新業務先發優勢等,更容易脱穎而出。

國內券商的資產利用率處於較低水平,未能反映行業核心競爭力,開展多層次資本市場業務有助於提升ROE。在券商的業務分類之中,經紀業務、投行業務和資管業務均為輕資產業務,依靠券商牌照來實現收益;而自營業務和資本中介類業務屬於重資產業務,主要依靠券商自身資產的擴張。在上一輪的券商創新週期之中,由於佣金率的下滑和去通道政策的影響,經紀和通道業務佔比下降;而資本中介業務不斷擴張,成為券商一大核心利潤點。而實際從資本使用率角度來看,隨着券商資本中介規模近年來增長迅速,很多券商為了衝規模而逐步壓低利率;而券商的融資成本相對於銀行等其他金融機構卻較高,使得券商的息差逐步收窄,單純的“借貸業務”並沒有拉動券商ROE的提升。而券商的核心競爭力應當體現在資產定價、專業化投行服務等方面。監管也已發佈相關政策,鼓勵並規範新的業務點,諸如場外期權(《關於進一步加強證券公司場外期權業務自律管理的通知》)、跨境業務試點等,為開展多層次資本市場業務做準備。我們認為下階段券商的發展重心應當在有效利用自身資本,開展多層次資本市場業務,通過提升資本使用效果+合理加槓桿帶動ROE提升。

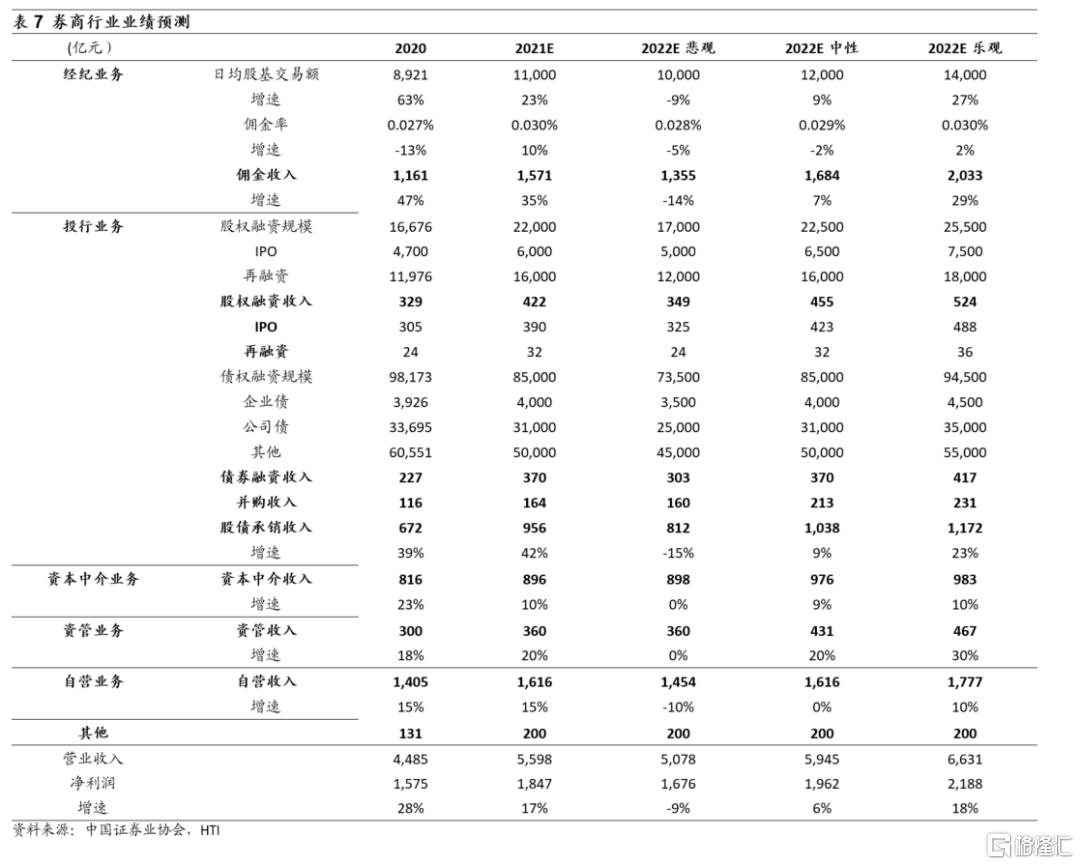

中性假設下預計行業淨利潤同比+6%。中性假設下,我們預計2022年行業淨利潤將同比+6%,預計經紀業務收入同比增長7%,投行業務同比增長9%,資本中介業務收入同比增長9%,資管同比增長20%,自營保持2021年水平。

風險提示:資本市場大幅下跌帶來業績和估值的雙重壓力