本文來自格隆匯專欄: 招商宏觀謝亞軒,作者: 謝亞軒、劉亞欣

核心觀點

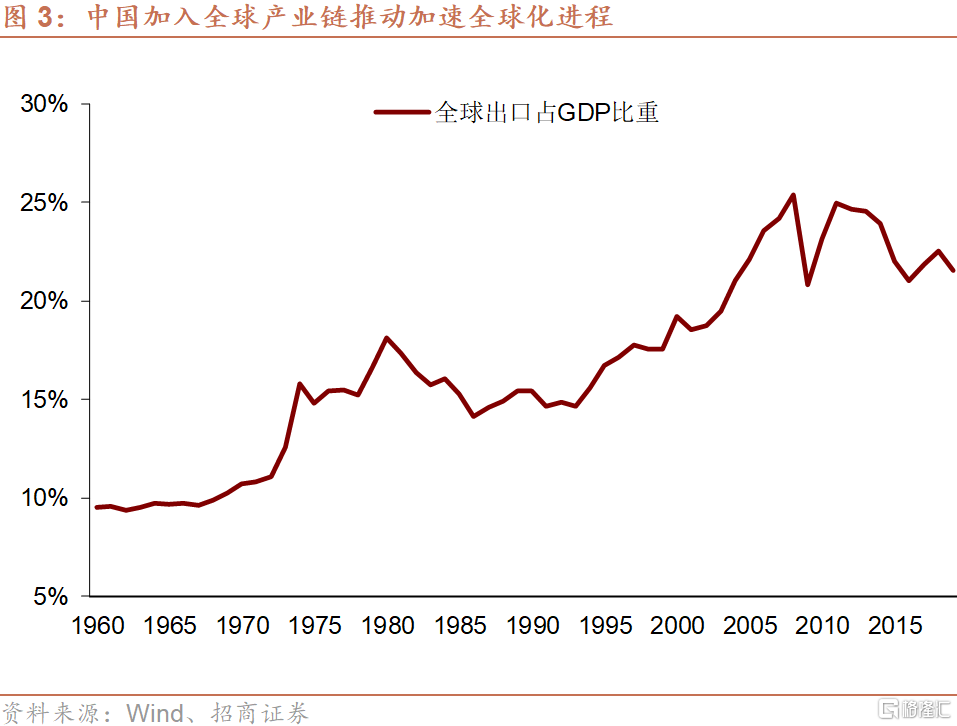

全球金融週期上行和中國崛起成就了上一輪大宗商品牛市。全球金融週期影響全球美元信用擴張與收縮,從而對美元總量流動性的影響,而美元週期是全球金融週期的價格層面的表現形式。而實體和金融是一個問題的兩面,金融層面的美元信用擴張,需要實體經濟領域的載體。2001年中國加入WTO助推的加速全球化和全球繁榮是2002-2007年全球美元信用急劇擴張的背面。因此,全球金融週期選擇了中國,中國崛起是偶然中的必然,全球金融週期擴張和中國崛起帶來的需求成就了上一輪大宗商品牛市。

全球金融週期擴張助推國際產業轉移。近年來共發生過四次大規模的國際產業轉移,通過對國際產業轉移的歷史回顧可以發現,無論是第三次產業轉移(日本—東亞四小龍)的最廣泛環節還是第四次產業轉移(歐美日、東亞四小龍—中國)的高潮階段,都分別對應着兩個全球金融週期的擴張階段:1986-1995、2001-2008年。可見,弱美元環境為全球再分工和國際產業轉移提供了良好的條件,至於具體的產業轉移的方向,則遵循事物朝着阻力最小方向發展的原則。

歷史證明,全球美元信用擴張早於美元指數回落且持續性強,而本輪信用擴張實際已於2019年開啟,未來數年我們都將處於全球金融週期的擴張階段。在實體領域,這一次全球金融週期將選擇誰,誰是下一個中國呢?東盟是否能夠承擔昔日中國的角色呢?

雖然靜態地看,東盟當前在人口規模、經濟貿易規模等方面都與中國有較大差距,但也應看到,中國經濟在崛起之前的相對規模低於當前的東盟,規模可觀是中國經歷了一個快速發展階段的結果。從東盟的人口結構、人口素質、人均GDP、製造業比重、宏觀槓桿率等指標來看,除新加坡、文萊、馬來西亞以外的其他7個東盟國家發展階段落後於中國,並且具備較好的稟賦條件,具備進一步發展製造業、承接部分中低端產業轉移的潛力。東盟區域內的總體規劃保障了東盟內部的經貿合作,東盟各國對於未來的經濟發展和產業規劃中,仍然將經濟增長、製造業發展和對外開放放在重要的位置,這對於東盟未來在全球產業鏈上發揮更為重要的作用構建了基礎。

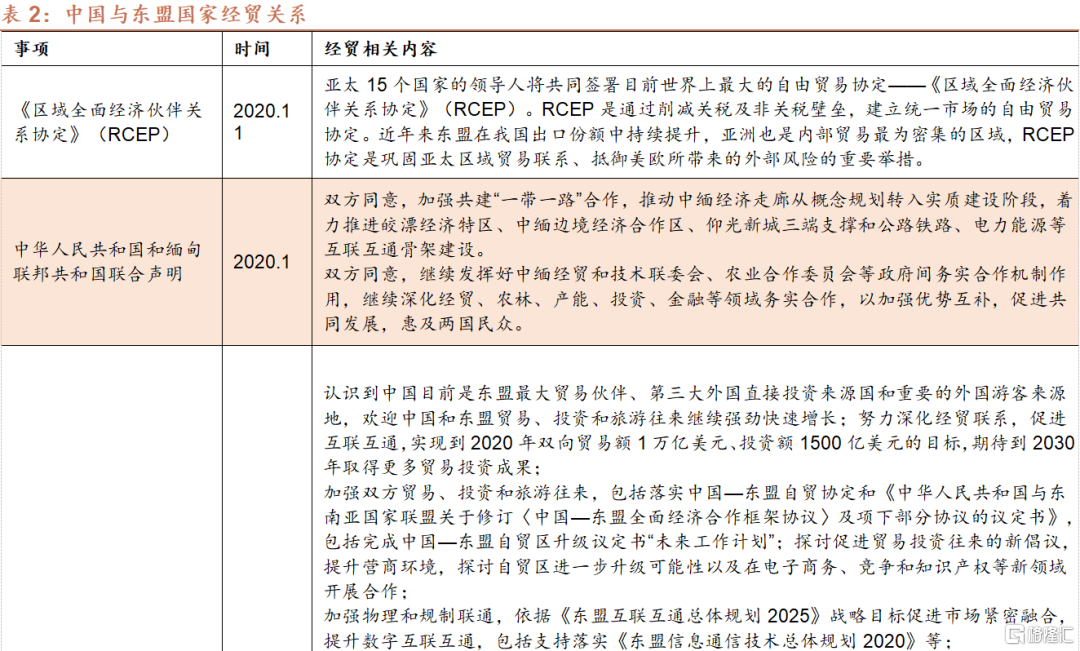

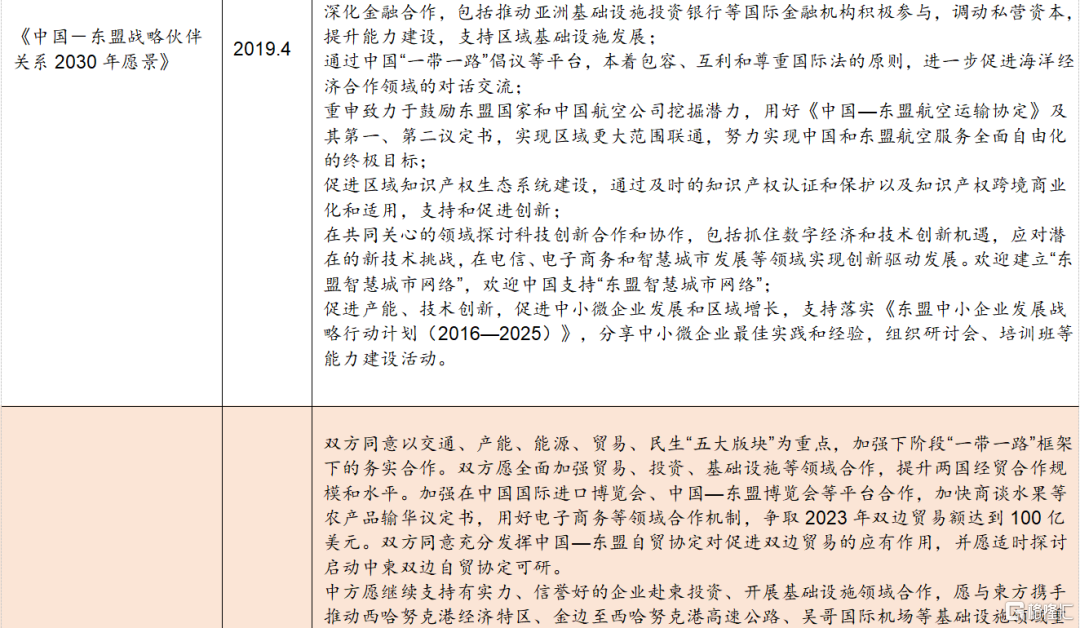

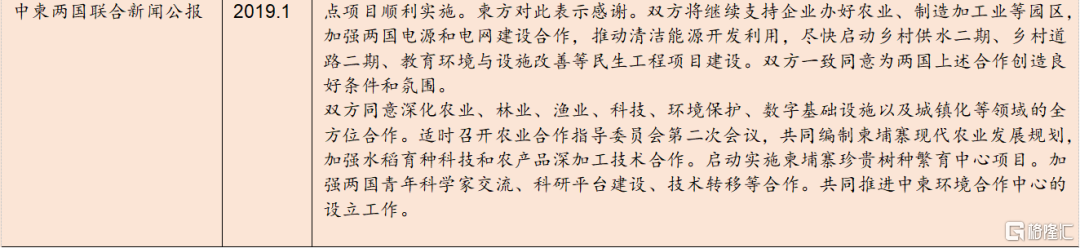

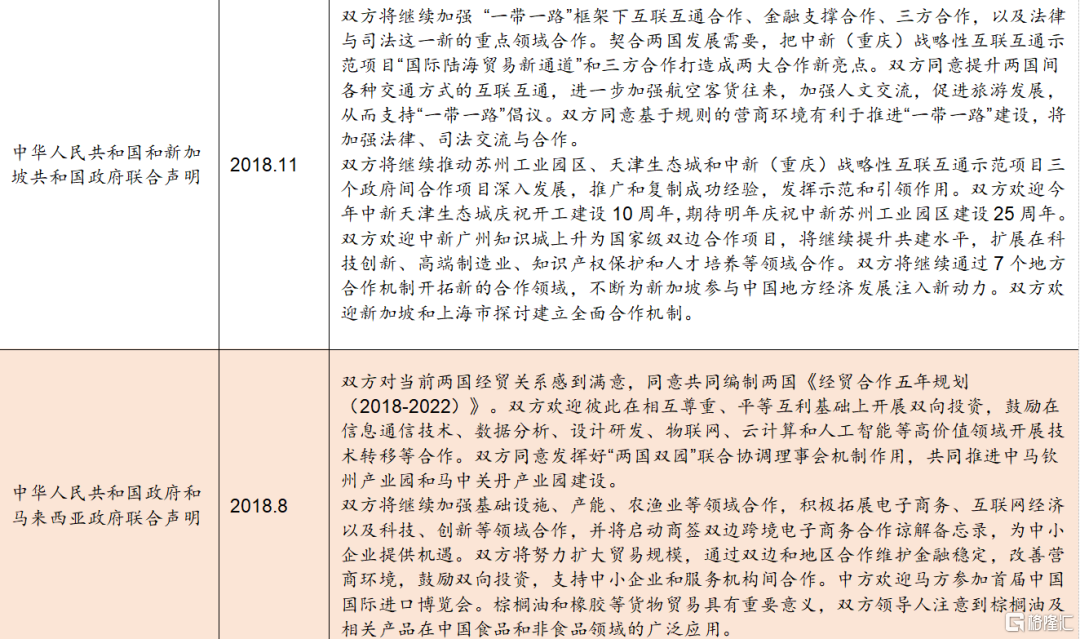

中國與東盟的經貿聯動有望加速發展。21世紀以來,中國與東盟的雙邊經貿關係不斷深化發展,除了中國與東盟間的雙邊關係,雙方還在《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)、東亞合作、亞歐首腦會議、聯合國等多邊框架下存在緊密合作關係。當前東盟已是中國最大貿易伙伴,中國和東盟在產業鏈層面的合作有所深化,東盟在我國對外直接投資中的重要性在上升。中國向微笑曲線兩端產業升級的過程中,向東盟進行一定程度的低端產業轉移是一個必然選擇。因此,結合東盟自身具備的稟賦,與中國當前的發展階段和產業升級趨勢而言,東盟具備作為下一個產業轉移目的地的資質和環境條件,而中國可能在其中起到重要的推動作用。

以下為正文內容:

根據中國人民銀行與印度尼西亞銀行2020年9月30日簽署的諒解備忘錄,2021年9月6日起,中國人民銀行和印度尼西亞銀行將正式啟動中印尼本幣結算合作框架。此舉是兩國央行深化貨幣金融合作的重要里程碑,有助於形成人民幣/印尼盧比直接報價,擴大兩國經貿往來中本幣使用,促進貿易投資便利化。過去20年,中國在全球產業鏈發展中發揮了巨大的、不可或缺的作用,隨着中國經濟增長水平和人均收入的提升,中國正處於重要的經濟轉型期,而在全球金融週期進入擴張階段的背景下,全球產業鏈面臨着新的發展機遇,中國與東盟在經貿合作的基礎上進一步加強貨幣金融合作,亦可能進一步推動這一進程。那麼,東盟是否具備足夠的力量,複製當年中國在全球產業鏈上發揮的作用呢?本文將致力於回答這一問題。

一、全球金融週期、大宗牛市與中國崛起

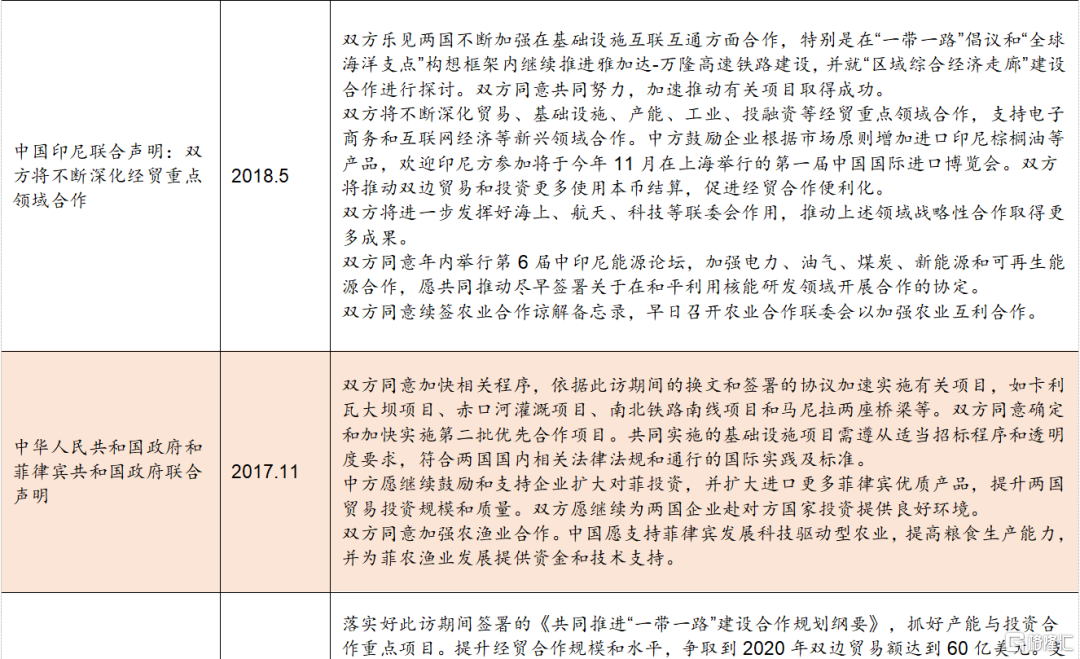

全球金融週期的概念最早在2014年由法國的經濟學家提出,國際清算銀行非常推崇並持續開展有關研究。在IMF、BIS學者的認知中,全球金融週期被定義為與跨境資本流動的激增和縮減、資產價格的繁榮和蕭條以及危機有關的週期,全球金融週期以資產價格、總資金流動和槓桿率的大規模共同變動為特徵,信貸總量、信貸流量和資產價格的變動之間存在着顯著的共性。

不同於傳統的經濟週期,金融週期的驅動因素是經濟主體的風險態度和融資環境及資產價格預期;金融週期的時長較長,一般是15至20年;金融週期則以階段性的非理性或羣體效應為前提。近年來學者們越發認同在全球範圍內存在共同的金融週期,即全球金融週期。全球金融週期可以用美元指數和VIX等一系列價格指標來描述,也可以用全球信用(Credit)與GDP之比等數量指標來描述。

新一輪全球金融週期從2019年下半年已開始擴張上行,未來數年我們都將處於全球金融週期的擴張階段。全球美元信用擴張早於美元指數回落且而本輪信用擴張實際已於2019年開啟,預示着美元指數的長期弱勢。從歷史情況看,美元信用擴張一旦開啟,會持續一個較長的時期,且早於美元指數的走弱。以上一輪週期為例,國際信貸佔/GDP比重的底部出現在2000年三季度,此後即開啟上行的大趨勢,直到2008年一季度才見頂,持續了7年半之久,當時國際信貸佔GDP比重從34左右水平快速抬升至68。本輪週期中國際信貸佔/GDP的比重從2019年開始出現上升。預計本輪業已開啟的信用擴張也將有較長的持續期,同時也預示着美元指數進入長週期弱勢。

美元信用擴張與收縮對美元總量流動性的影響造就了美元大週期,美元弱與全球美元流動性擴張互為因果,美元指數也可以作為描述全球金融週期的價格指標。歷史數據顯示,美元指數存在16至18年時長的週期,2002-2008年全球美元信用急劇擴張。對應着美元指數的第二個下行週期。觀察統計數據可見,1971年以來美聯儲公佈的廣義實際美元匯率指數走完了兩輪半週期:從低點到低點的兩輪完整週期分別是1978年至1995年、1995年至2011年;從低點到高點的半輪週期是2011年至2020年。歷史上的第二輪美元週期是1995-2008年,其中1995年7月至2002年2月為上行週期,2002年3月至2008年4月為下行週期。

實體和金融是一個問題的兩面,金融層面的美元信用擴張,需要實體經濟領域的載體。2001年中國加入WTO助推的加速全球化和全球繁榮是全球美元信用擴張的背面。

經過80、90年代漫長的談判,1999年11月15日,中美雙方就中國加入WTO達成協議;2000年10月11日,克林頓簽署對華永久正常貿易關係法案;2001年12月11日,中國成為世界貿易組織(WTO)的第143個正式成員。

時至今日,加入WTO對於中國經濟發展的意義已經無需贅言,這是中國改革開放史上濃墨重彩的一筆,是中國深度融入全球經濟的里程碑,是中國成為“世界工廠”的起點,加入WTO、疊加911事件後中美關係緩和,為中國贏得了經濟的高速發展期,由中國這關鍵一環促成的全球產業鏈的深化也進一步帶動了全球經濟的繁榮。

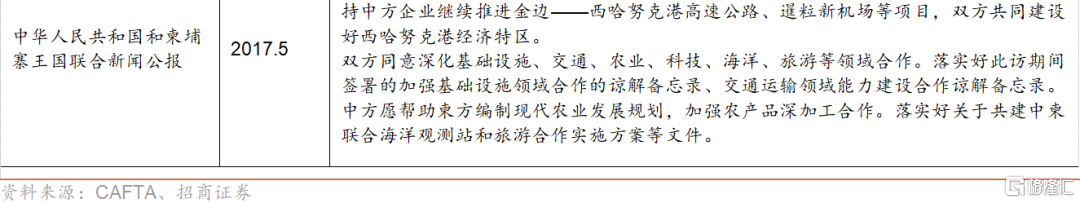

1995-2008年,特別是2002-2008年中國加入WTO之後,全球化進程快速發展,全球貿易也經歷了最快增長和深化的階段,全球貿易佔GDP的增速從2001年的18.5%上升至25.4%,中國這樣一個具有廣泛行業製造能力的國家融入到全球產業鏈,引發了新一輪的全球分工,刺激了發達國家對於新興市場的直接投資,促進了全球效率的提升,從而帶來了全球經濟、特別是新興市場經濟的繁榮,全球經濟增速由2001-2002年的2-3%的水平上升到了2006年的5%以上。

全球金融週期上行和中國崛起成就了上一輪大宗商品牛市。與2011年至2020年這9年間的下降趨勢不同,2002年至2011年這9年大宗商品價格高點逐步抬升。

一方面,在全球金融週期的助推下,美元和大宗商品價格之間存在“蹺蹺板”效應。2002年至2011年,實際美元指數從113的高點回落至2011年7月的84,回落幅度達25.7%。全球金融週期與大宗商品價格的擴張週期一致。

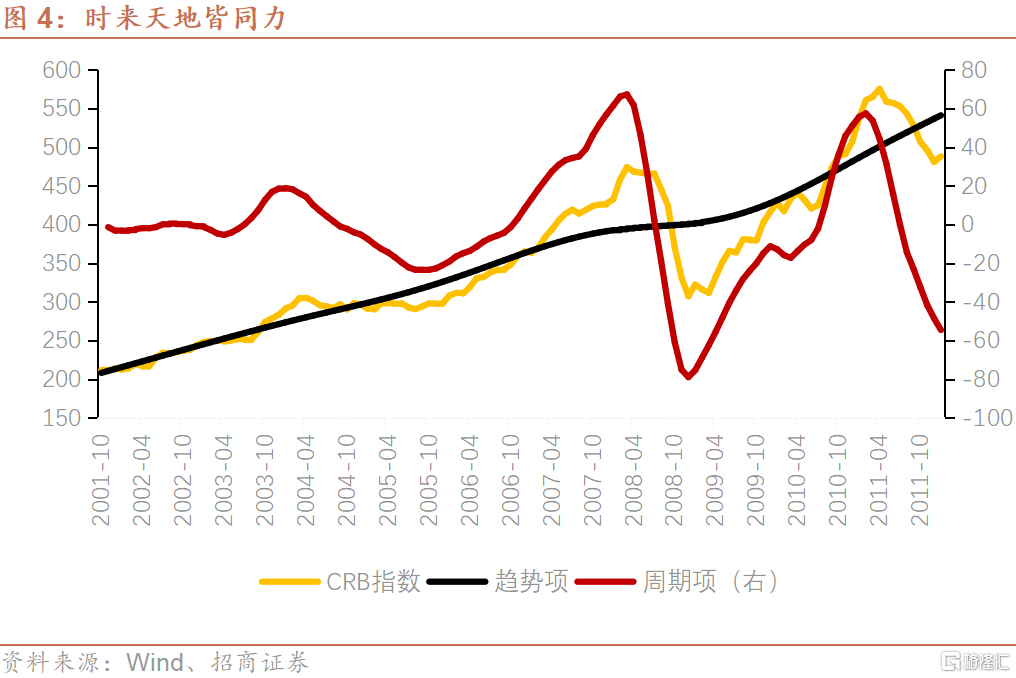

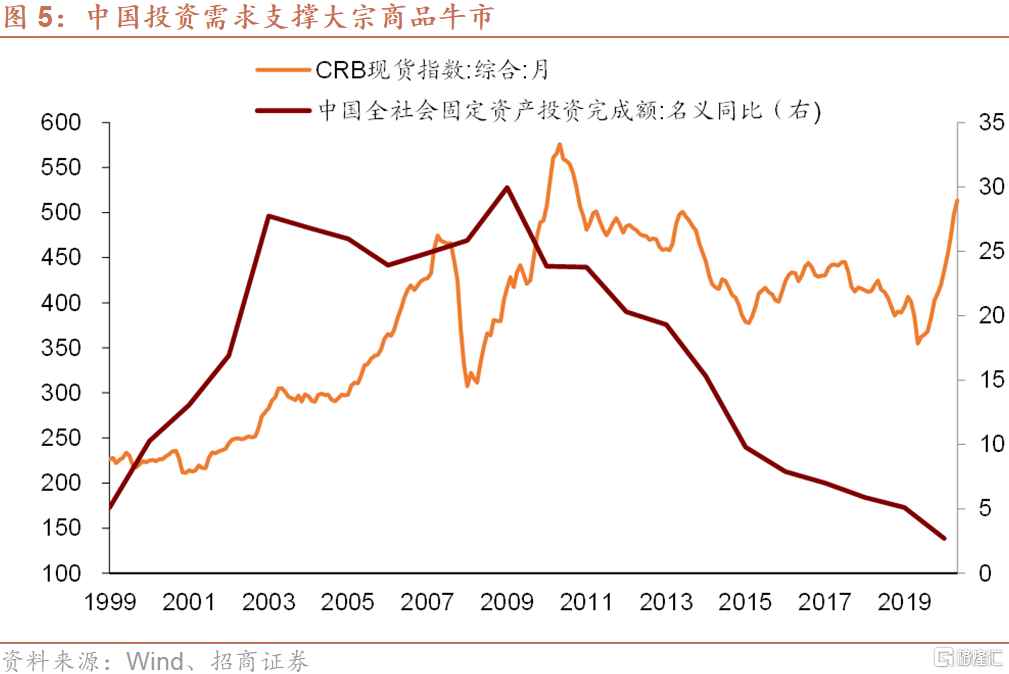

另一方面,大宗商品價格變化背後少不了供需條件的配合,“中國需求”首當其衝:如果進一步分拆成趨勢項和週期項可見,2002年至2011年,大宗商品價格的趨勢項從-80上升至60。這9年間,CRB現貨指數從底部200上升至高點的600左右,而這一上行趨勢的作用下,大宗商品的高點越來越高,當時中國快速工業化、製造業崛起、大舉投資所激發的“中國需求”及其對整個新興經濟體需求的帶動作用被公認是這一大趨勢的核心支撐因素。而在這一上行趨勢之中存在明顯的3輪庫存週期,同樣顯示大宗商品價格的變化與實體經濟密切相關。

全球金融週期選擇了中國,中國需求支撐了大宗商品牛市,中國崛起是偶然中的必然。如前文所述,在中國加入WTO之前,美元信用擴張的進程就已開啟,互聯網泡沫破裂引發的美聯儲貨幣政策寬鬆已經觸發了美元走弱的開始,一個寬鬆的全球美元流動性環境已經在醖釀着一輪全球經濟的繁榮,而中國的擴大開放恰逢其時,給全球資金提供了最具成長性和回報性的投資方向。可以説,全球金融週期向上同中國加入WTO一樣,為中國崛起提供了歷史機遇,而中國的存在,提升和成就了這一輪全球經濟繁榮的效率和高度。全球金融週期擴張與中國崛起互相成就,且共同支撐了2002-2011年長達九年的大宗商品牛市。

二、全球金融週期擴張與國際產業轉移

產業轉移是指產業由某些國家或地區轉移到另一些國家或地區,是一種產業的空間轉移或空間遷移現象。在全球一體化的大背景下,技術革命等推動的新一輪全球經濟繁榮往往伴隨着產業轉移,分工是經濟增長的源泉,而產業轉移是實現不同產業國際分工的重要途徑(張少軍等,2009),實現國際間產業轉移的途徑是資本流動。

近年來共發生過四次大規模的國際產業轉移:

第一次國際產業轉移:英國—美國。英國是第一個全球範圍內的“世界製造業中心”,紡紗機、蒸汽機等一系列重大技術發明誕生在英國,掀起了第一次產業革命高潮,英國製造的很大一部分產品銷售到國外,這標誌着世界製造業中心的形成,英國工業革命高潮發生在1770-1830年間,英國作為世界製造業中心和科技中心的地位一直保持到18世紀後期。18世紀末至19世紀上半葉,產業轉移的路徑是從英國向歐洲大陸和美國轉移。產業的輸出地是英國,目的地主要法國、德國等歐洲大陸國家及北美。美國是這次國際產業轉移最大的受益國。當時美國是英國的殖民地,加之其良好的自然和資源條件,吸引了眾多英國工業企業來此投資。美國藉此機會奠定了後來領跑第二次科技革命的物質和技術基礎。19世紀70年代,發生在美國的第二次技術革命—電力技術革命,使美國建立了鋼鐵、化工和電力三大產業,同時美國還大力發展汽車工業。美國利用了以電力充當動力的產業革命機會,在火車、汽車、鋼鐵、石油化工等產業成為世界第一,並以其雄厚的工業基礎,一直佔據着世界科技中心的地位。

第二次國際產業轉移:美國—日本、聯邦德國。20世紀50年代,“二戰”後的第三次技術革命爆發,出現了以信息技術為先導的高新技術產業,如新能源技術、航天航空技術、新材料技術、生命科學和生物工程等。美國國內產業結構升級調整,鋼鐵、紡織等傳統產業轉移到日本和聯邦德國,美國國內則主要致力於集成電路、精密機械、精細化工、家用電器和汽車等資本和技術密集型產業的發展。聯邦德國、日本通過承接轉移產業,大大加快了工業化進程,工業產業的競爭力迅速提高,並迅速發展成為世界經濟強國和“世界工廠”。

“戰後年代,日本提出了“技術立國”的口號,利用各國技術之長,不斷創新發展本國生產技術,實現了產業結構升級和經濟起飛,逐步縮小同美國的經濟差距,使日本迅速發展為僅次於美國的世界第二大經濟強國。日本在新興的半導體產業技術方面超過了美國,贏得了佔全球半數以上的市場份額,在國際市場上展現出極強的競爭力。日本作為新的世界製造業中心的地位突出表現在重點行業、重點技術領域取得領先於美國的競爭優勢,而不是取而代之。其主要發展特徵有:以半導體、電子信息產品、家用電器、汽車等為支柱產業;部分產品的生產技術居世界領先水平;以產品貿易和中間品加工貿易等方式參與國際經濟分工;產品生產和出口比重具有相對優勢。”

與十九世紀大英帝國主導的“本土製造+海外原料產地和市場”的全球化不同,美國所主導的這次全球化將產業鏈環節進一步縱向拆分,發達國家基於自身的技術優勢和文化優勢,將研發設計和品牌牢牢掌握在自己手裏,將製造環節轉移到人力成本更低的國家和地區,從而顯著降低成本,提升利潤。

第三次國際產業轉移:日本—東亞四小龍。20 世紀70年代,日本已經成為世界製造大國,為應付世界石油危機的衝擊以及日元匯率升值的影響,日本選擇了對外投資、重構國內產業結構的國際產業轉移之路。這一時期,美國、日本集中力量發展鋼鐵、化工、汽車和機械等出口導向型資本密集工業,同時注重發展電子、航天等部分高附加值技術、資本密集型進口替代工業,而把紡織、服裝等輕紡類勞動密集型工業和部分重化工業,逐漸轉移到亞洲四小龍和部分拉美國家。在這一輪產業轉移浪潮中,日本產業向外轉移經歷了三次小高潮: 第一次發生在20世紀70年代初,為確立資本密集型的鋼鐵、化工、汽車、機械等國內產業的主導地位,促使勞動密集型的紡織業等輕紡產業向亞洲“四小龍”轉移。第二次發生在20世紀70年代中期第二次石油危機之後,轉移的產業主要是資本密集型的鋼鐵、化工、造船產業等,轉移的目的地仍然是亞洲“四小龍”。第三次發生在1985 年“廣場協議”之後,轉移的產業不再侷限於在國內完全喪失比較優勢的勞動密集型產業,而是擴展到汽車、電子等已經實現了技術標準化的資本、技術密集型產業,轉移的目的地既有亞洲“四小龍”,也有東盟四國和中國內地。由日本所推動的東亞地區產業轉移,引領了東亞地區的“雁陣飛翔”。直至20 世紀80 年代末,日本在這一“雁陣”中,無疑居於“雁首”的位置。第三次國際產業轉移,催生了亞洲“四小龍”的經濟發展奇跡,這些國家和地區獲得發展勞動密集型加工產業的契機,逐步實現了有進口替代型產業向出口加工產業的過渡,成為新興的工業化國家或地區(孫浩進,2011)。

第四次國際產業轉移:歐美日、東亞四小龍—中國。在這一階段,美、日大力發展新材料、新能源等高新技術產業,將產業結構重心向高技術化、信息化和服務化方向發展,進一步把勞動、資本密集型產業和部分低附加值的技術密集型產業轉移到海外。亞洲“四小龍”等新興工業化國家或地區大量吸收發達國家的投資,承接美、日轉移出來的重化工業和微電子等高科技產業,並且把部分失去比較優勢的勞動密集型產業和一部分資本技術密集型產業轉移到泰國、馬來西亞、菲律賓等東南亞國家,也將很大一部分產業轉移到中國內地,帶動了這些國家經濟發展和產業結構的升級,促進了這些國家的工業化進程。中國內地是第四次國際產業轉移的最大受益者。除了承接亞洲“四小龍”的產業轉移,中國內地還以其廣大的市場吸引了美、日、歐等世界主要經濟體的大規模投資,製造業得以迅速發展,奠定了“世界工廠”的地位。20 世紀80 年代,中國東部沿海地區從承接亞洲四小龍及發達國家地區勞動密集型產業開始,經濟迅速發展,形成了珠三角經濟圈和長三角經濟圈等東部沿海發達經濟帶; 除承接亞洲“四小龍”的產業轉移,中國內地還以其廣大的市場吸引了美、日、歐等世界主要經濟體的大規模投資,製造業得以迅速發展,奠定了“世界工廠”的地位(孫浩進,2011)。

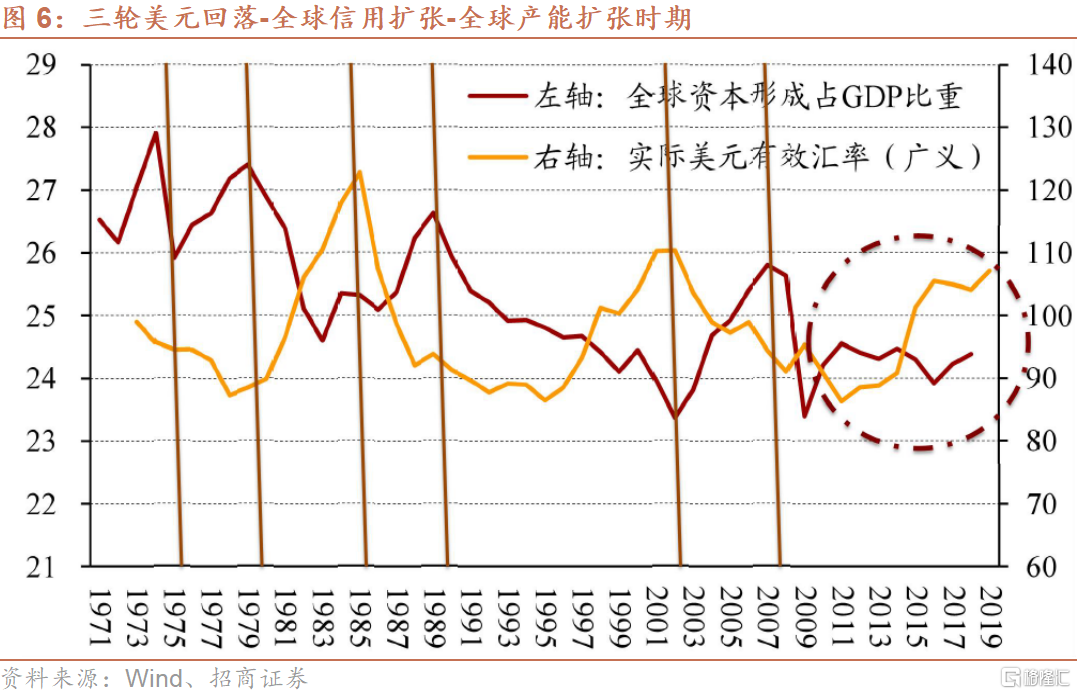

通過對國際產業轉移的歷史回顧可以發現,無論是第三次產業轉移(日本—東亞四小龍)的最廣泛環節還是第四次產業轉移的高潮階段,都分別對應着兩個弱美元週期和全球金融週期的擴張期:1986-1995、2001-2008年。

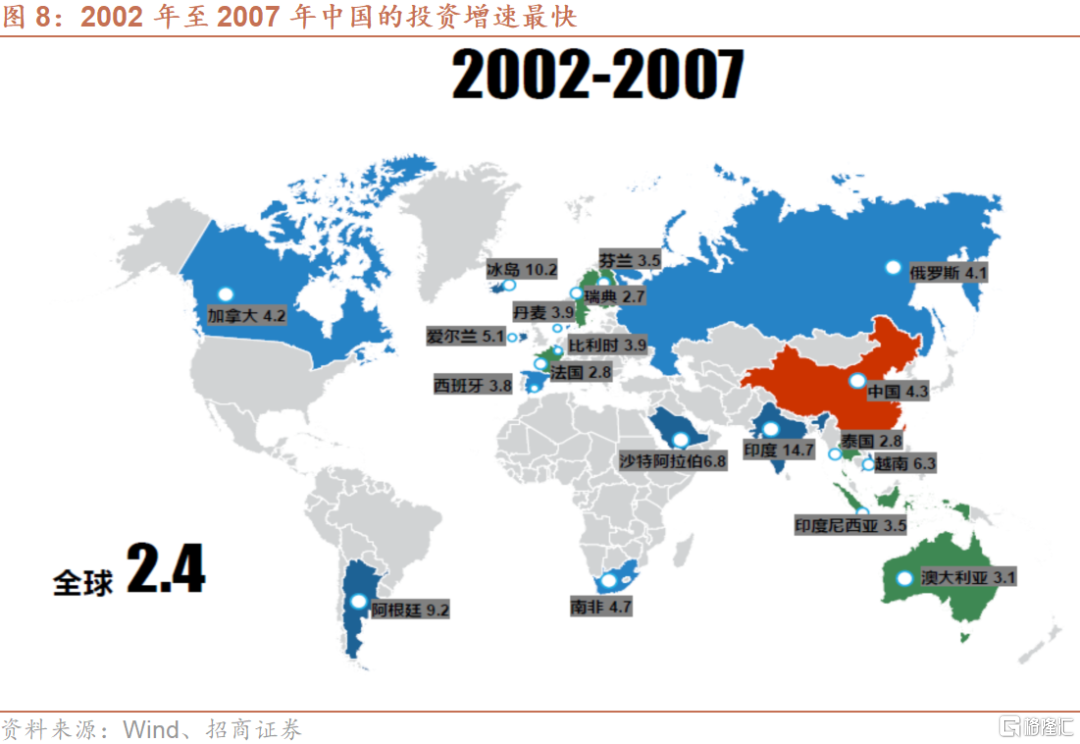

歷史上的三輪美元回落均對應着全球產能的擴張期。由下圖可見,1975年至1979年,1986年至1989年,2002年至2007年,歷次美元顯著回落階段,全球資本形成均會出現明顯擴張。

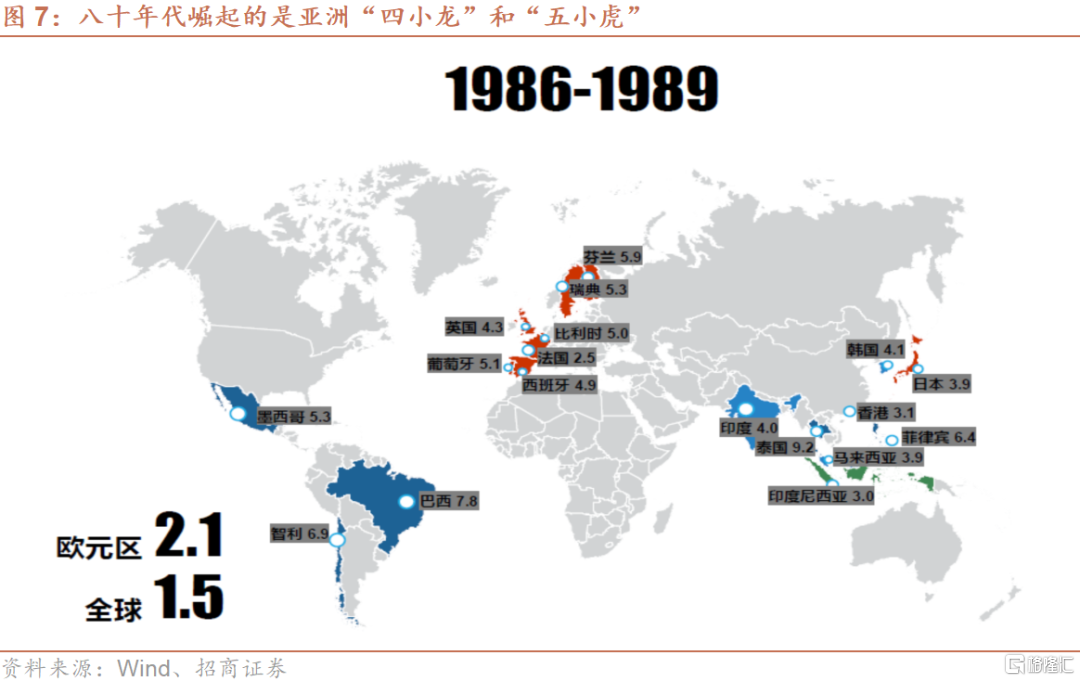

其中,1985 年“廣場協議”之後,勞動密集型產業、汽車、電子等已經實現了技術標準化的資本、技術密集型產業向亞洲新興國家、特別是東亞國家轉移,從而推動了亞洲經濟、金融市場的繁榮,也為1997年亞洲金融危機埋下了線索。1986年至1989年,全球投資增速最快的經濟體包括這一時期興起的世界製造中心—西歐、日本、亞洲“四小龍”和亞洲“五小虎”,同時也包括作為大宗商品生產國的巴西、智利、墨西哥等。

2001-2008年,中國加入WTO,大舉承接勞動密集型產業和資本技術密集型產業,吸引了美、日、歐等世界主要經濟體的大規模投資,製造業得以迅速發展,奠定了“世界工廠”的地位。當時產能投資擴張最為顯著的是中國,但同時加拿大、俄羅斯、阿根廷、沙特、南非和澳大利亞等大宗商品生產國的投資增速同樣迅猛。可見,弱美元環境為產能投資、全球再分工和國際產業轉移提供了良好的條件,至於具體的產業轉移的方向,則遵循事物朝着阻力最小方向發展的原則。

三、東盟是下一個中國嗎?

歷史表明,全球美元信用擴張早於美元指數回落且持續性強,而本輪信用擴張實際已於2019年開啟,預示着美元指數已開啟長期弱勢。從歷史情況看,美元信用擴張實際上早於美元指數的走弱,本輪週期中國際信貸佔GDP的比重從2019年開始出現上升,對應美元指數的底部出現在2020年二季度,從歷史來看,每一輪信用擴張開啟後,會持續一個較長的時期,上一輪的信用擴張始於2000年三季度,終於2008年一季度,持續時間7年半。因此,預計本輪業已開啟的信用擴張也將有較長的持續期,據此推論,從2020年開始,美元已進入新一輪弱勢週期,大宗商品價格也具備了進入新一輪繁榮週期的條件。

不過,一個不可迴避的問題是,在實體領域,這一次全球金融週期將選擇誰,誰是下一個中國呢?東盟是否能夠承擔昔日中國的角色呢?我們通過多個角度對比中國與東盟的情況,以判斷東盟是否具備成為下一個中國的潛力。

東盟體量小於中國,但也較為可觀

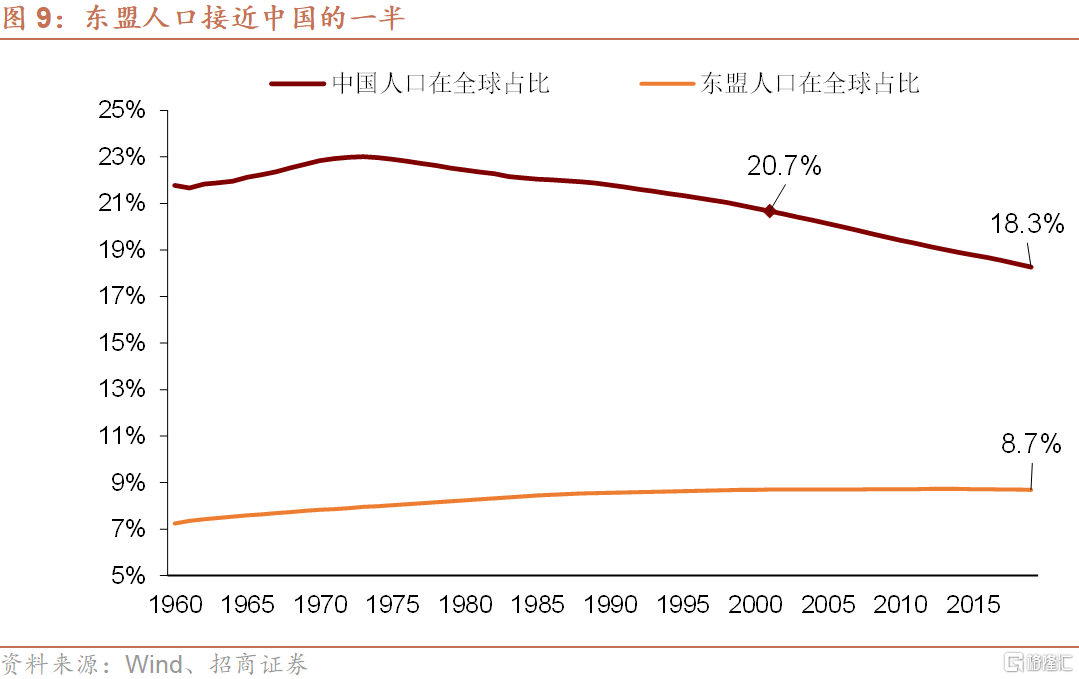

東盟人口相當於中國的一半。截至2020年,東盟合計人口約為6.67億人,佔全球總人口比重的8.7%,從1961年以來佔比呈現上升趨勢,從7.2%上升至8.7%;而2001年中國人口為12.7億人,當時佔比20.7%,目前下降至18.3%,東盟人口大體相當於中國人口的48%,雖然存在差距,但佔全球人口比重也相對較高。日本即使在較為高峯的時期,其人口占全球比重也僅為3%左右。

從地理條件看,東盟國土總面積約433萬平方公里,中國國土面積約960萬平方千米,東盟面積約為中國的45%,而日本國土總面積僅為37.7萬平方公里。

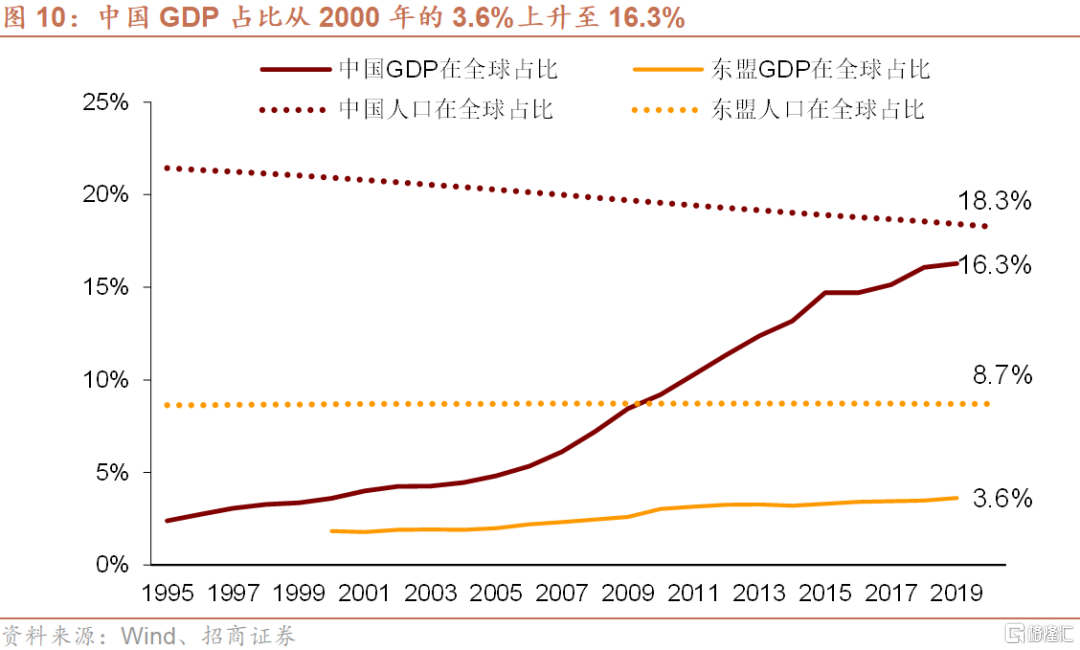

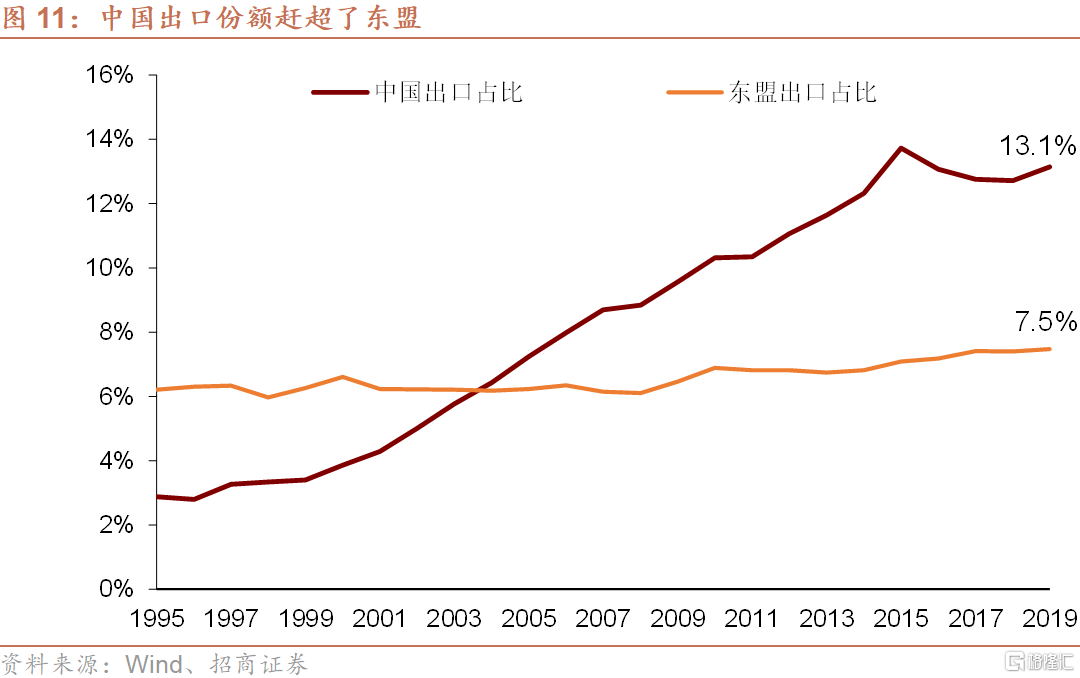

從經濟總量而言,東盟當前在全球GDP中的佔比僅為3.6%,靜態來看,與中國有較大差距,特別是考慮到其與中國在人口、土地面積等方面的差異遠小於此。但動態來看,2000年,中國GDP在全球的佔比也僅為3.6%,而當前佔比已達到16.3%,這是多年高速發展的結果,而並非天然如此,這也側面反映出,以東盟的稟賦條件而言,經濟總量還存在較大發展空間。

貿易數據也呈現了與GDP類似的情況,2019年東盟出口在全球的份額為7.5%,低於中國的13.1%,但是也應該注意,2000年中國出口比重僅為3.9%,而東盟當時的比重就達到了6.6%,是中國後續的快速發展使得中國出口份額反超東盟並大幅高於東盟。

從以上指標可見,雖然靜態地看,東盟當前在人口規模、經濟貿易規模等方面都與中國有較大差距,但也應看到,中國在崛起之前的規模低於當前的東盟,規模高是經歷一個快速發展階段的結果,而非純粹是稟賦使然。

多項指標標明東盟多國仍有較大發展潛力

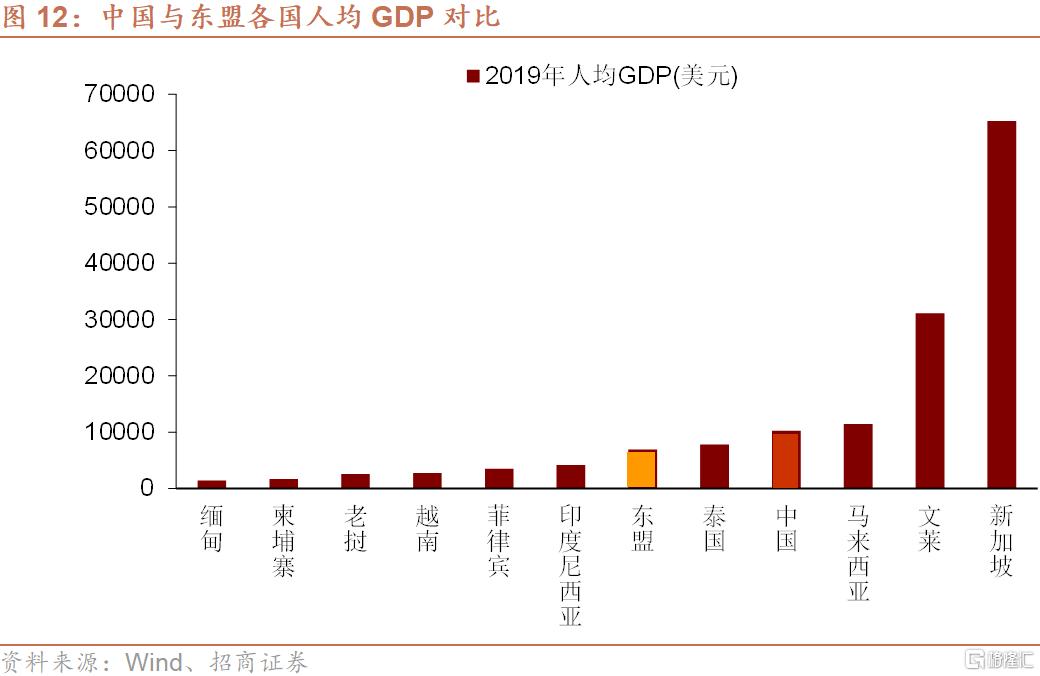

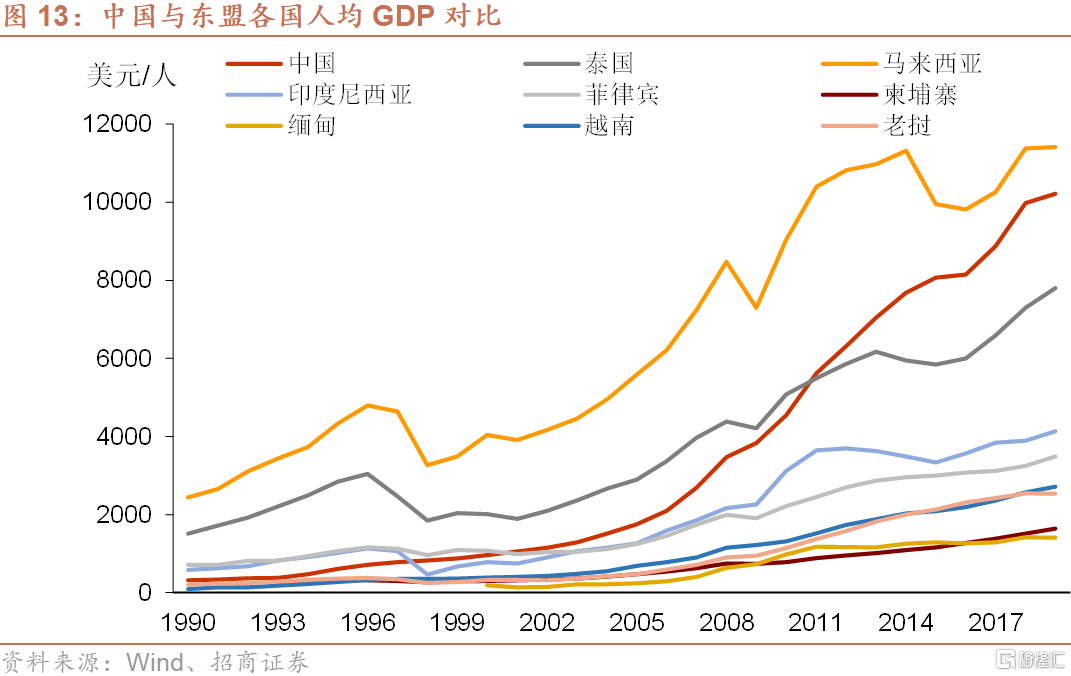

人均GDP可以作為反映一個國家社會的發展水平和發展程度的指標,同時也是居民人均收入和生活水平的主要物質基礎,因此也是居民人均收入水平、生活水平的重要參照指標,並且這一指標也與工業化程度存在一定相關性。從人均GDP水平看,2019年中國人均GDP為10216美元,東盟十國中僅有新加坡、文萊、馬來西亞高於中國,其中緬甸最低,僅為1407美元。人均GDP收入較低的部分國家或有較低的人力成本和相對較低的發展水平,具備承接中低端產業轉移的潛力。

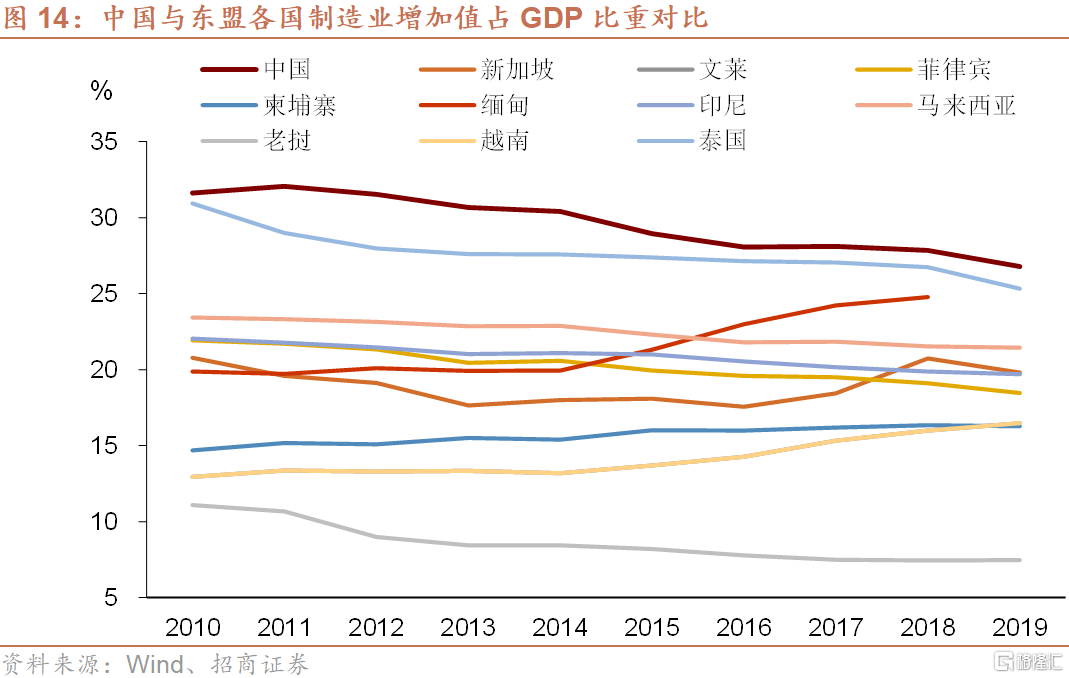

製造業增加值佔GDP比重可以一定程度反映一國工業化水平和製造業比重,而從下圖來看,中國製造業增加值佔比的絕對水平高於所有東盟國家,顯示東盟國家制造業仍有發展空間,中國近年來有所下降,或反映了經濟結構向服務業轉型的態勢。東盟國家中,越南、緬甸、柬埔寨、新加坡2010年之後呈現出上升趨勢,顯示其製造業發展勢頭向上。

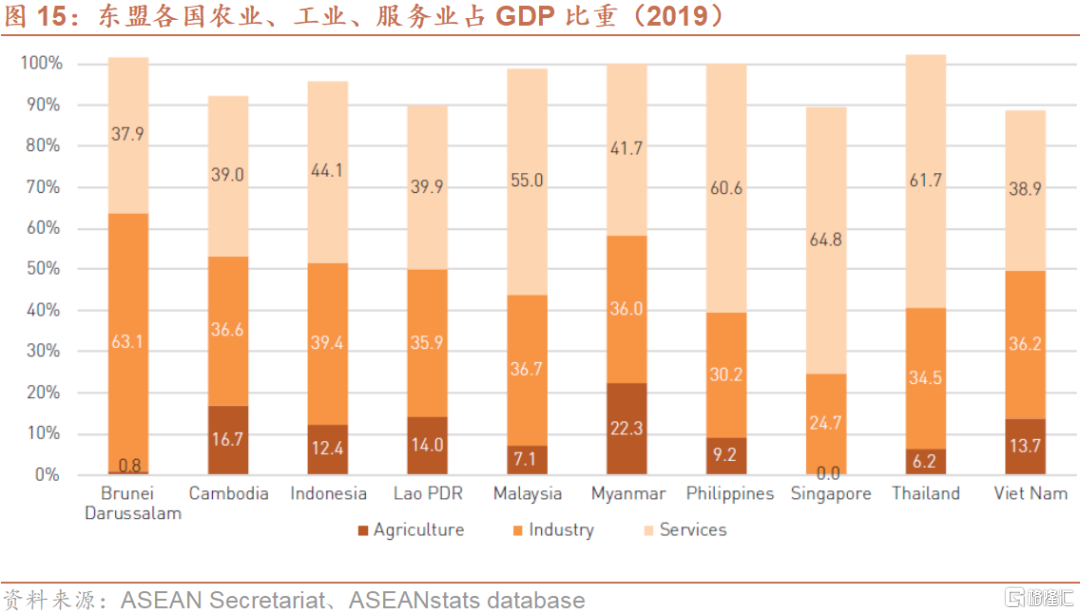

從東盟各國工業佔比比重來看,文萊高達63.1%,油氣行業為其主要產業,新加坡最低,僅為24.7%,旅遊業和高端服務業在其經濟中比重較高。其餘國家的工業比重大體在30-40%區間,而我國工業佔比曾一度超過40%,此後因服務業佔比的上升而出現回落。

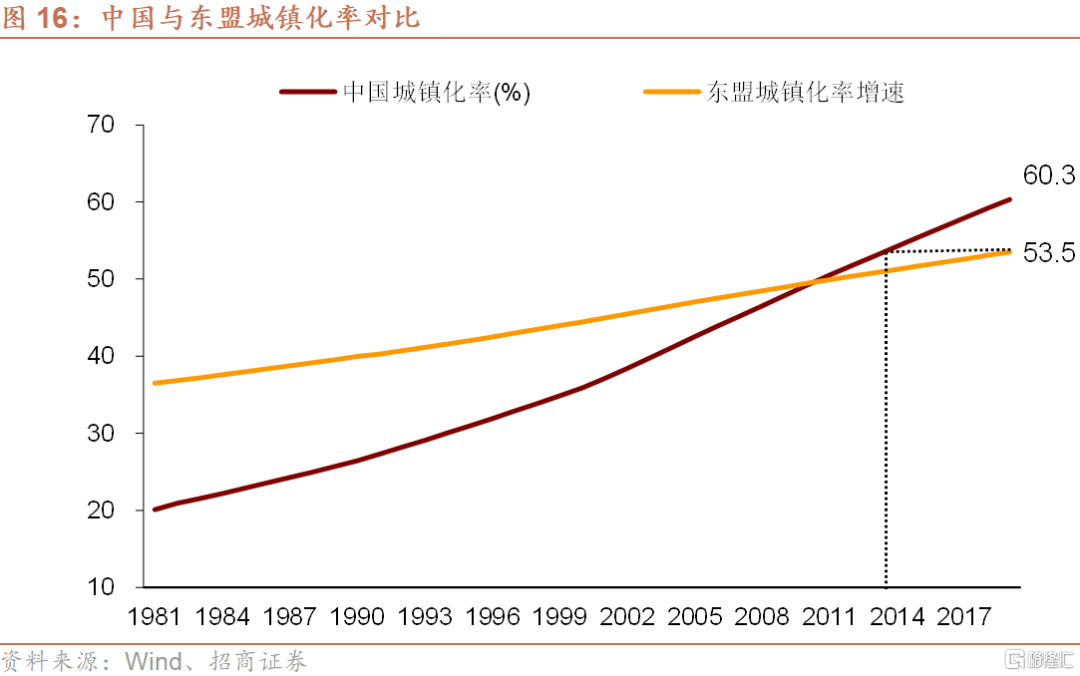

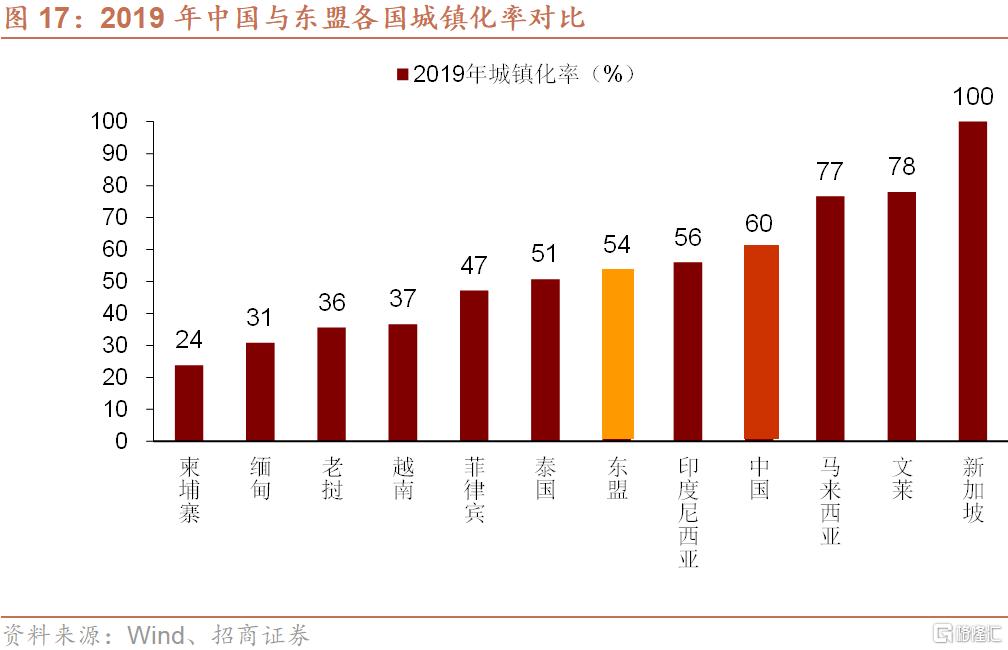

城鎮化是指農村人口轉化為城鎮人口的過程,是世界各國工業化進程中必然經歷的歷史階段。城鎮化率是城市化的度量指標,是一個國家或地區經濟發展的重要標誌,也是衡量一個國家或地區社會組織程度和管理水平的重要標誌。從絕對水平而言,當前東盟整體的城鎮化率為53.5%,低於中國的60.3%,當前東盟整體的城鎮化率大體相當於中國2013年的水平。而分拆來看,馬來西亞、文萊、新加坡的城鎮化率顯著高於中國,其他國家低於中國,水平最低的柬埔寨城鎮化率僅為24%,而中國2000年的城鎮化率僅為35.9%,同樣是在後續發展中實現了反超。

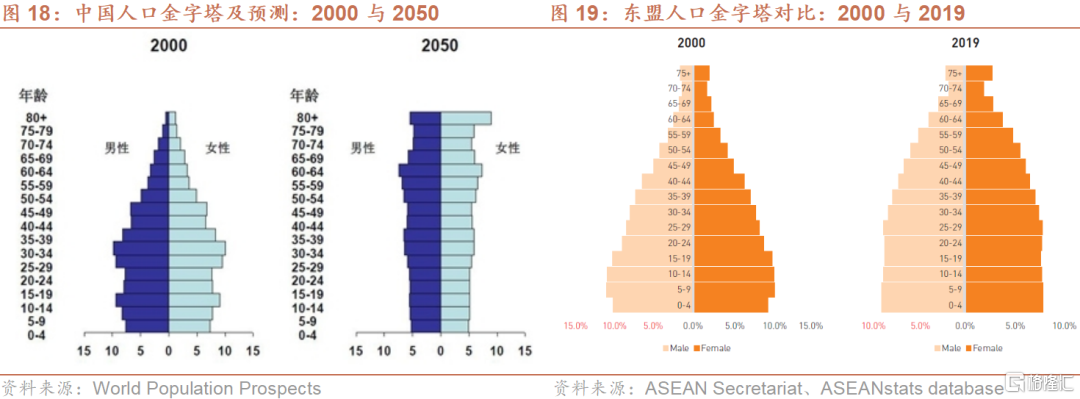

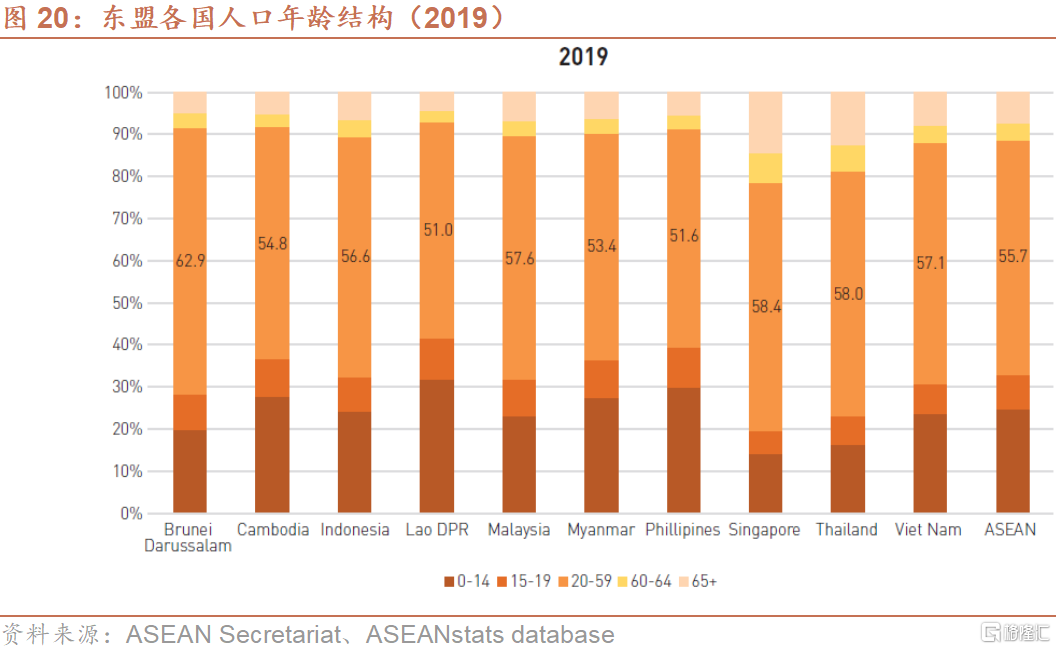

人口結構對於一國的經濟發展潛力和經濟結構也具有顯著影響。相對中國而言,東盟人口顯然更為“年輕化”,甚至與2000年的中國對比,東盟也具有較高比例的兒童和工作年齡人口,這使得東盟承接勞動密集型產業的能力和持續性得到了保障。

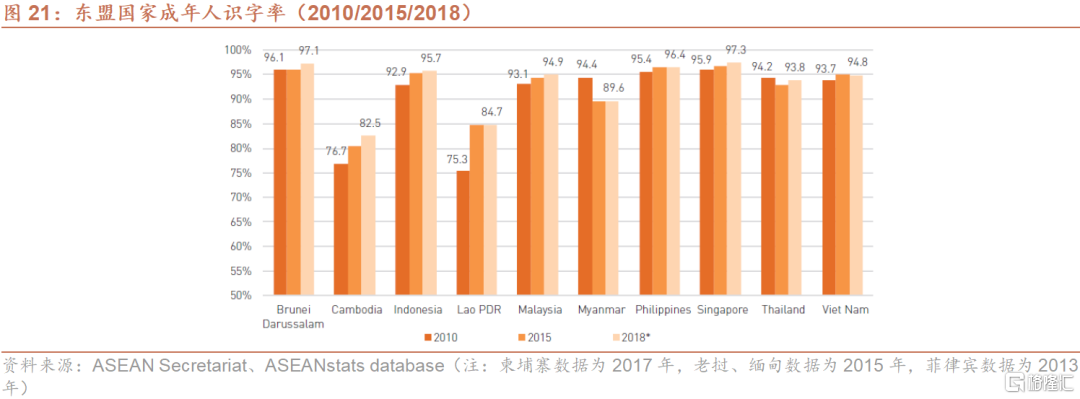

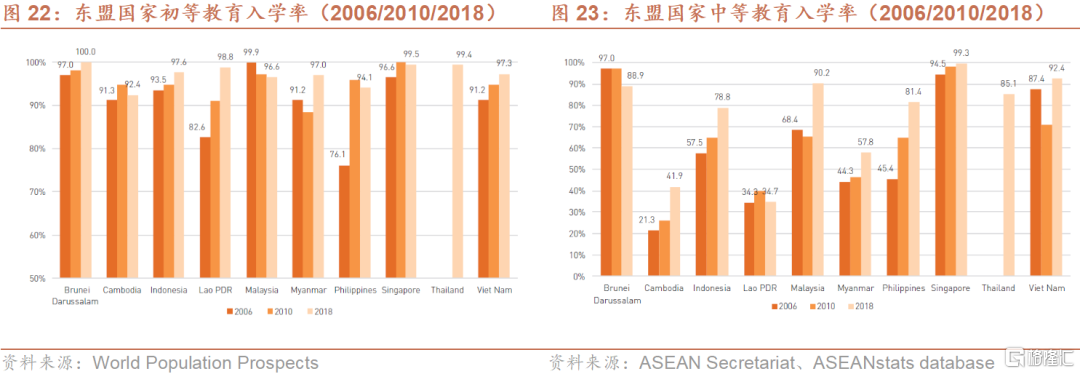

以識字率和入學率指標來看,文萊、新加坡、馬來西亞、越南最為突出,識字率和中等教育入學率都在90%以上,屬於第一梯隊,菲律賓、越南、印尼、泰國屬於第二梯隊,老撾、柬埔寨、緬甸屬於第三梯隊。各國普遍呈現一定的改善趨勢。

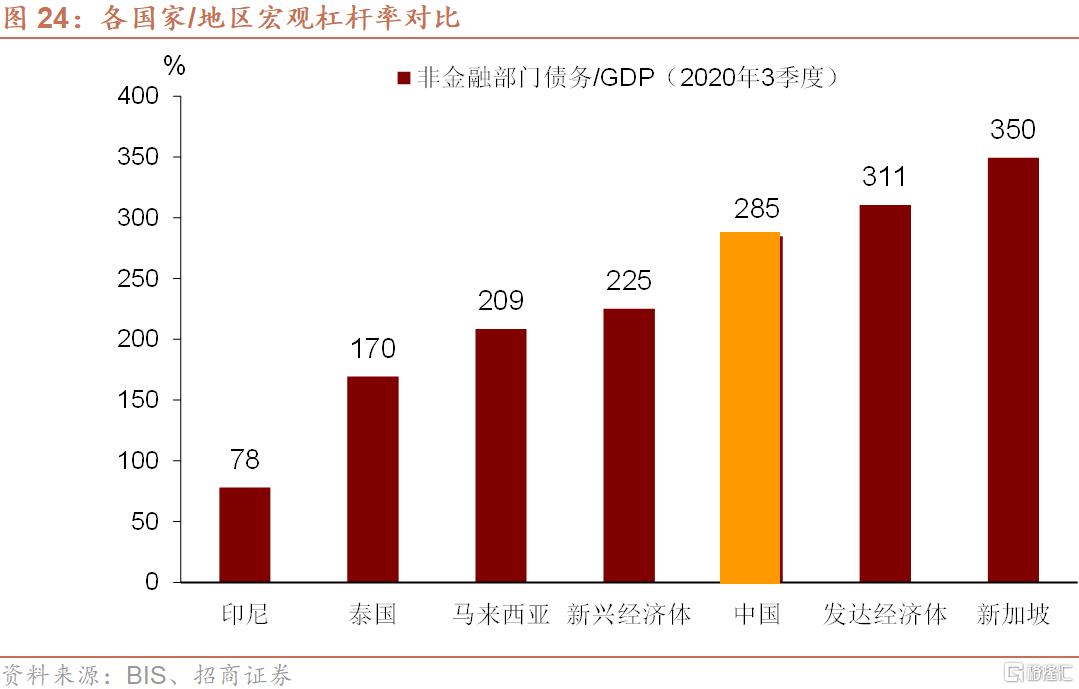

宏觀槓桿率主要是指全社會的債務規模佔GDP的比重,低債務水平代表着一國加槓桿的潛力,而高債務則可能對經濟增長有抑制作用。根據BIS的數據,截至2020年三季度,我國非金融部門債務佔GDP比重為285%,低於發達經濟體,但較新興經濟體整體、馬來西亞、泰國、印尼等都更高。印尼的非金融部門債務比重僅為78%,債務負擔較輕,泰國也顯著低於中國,表明至少部分東盟國傢俱有進一步加槓桿的潛力。

從東盟的人口結構、人口素質、人均GDP、製造業比重、宏觀槓桿率等指標來看,除新加坡、文萊、馬來西亞以外的其他7個東盟國家發展階段落後於中國,並且具備較好的稟賦條件,具備進一步發展製造業、承接部分中低端產業轉移的潛力。

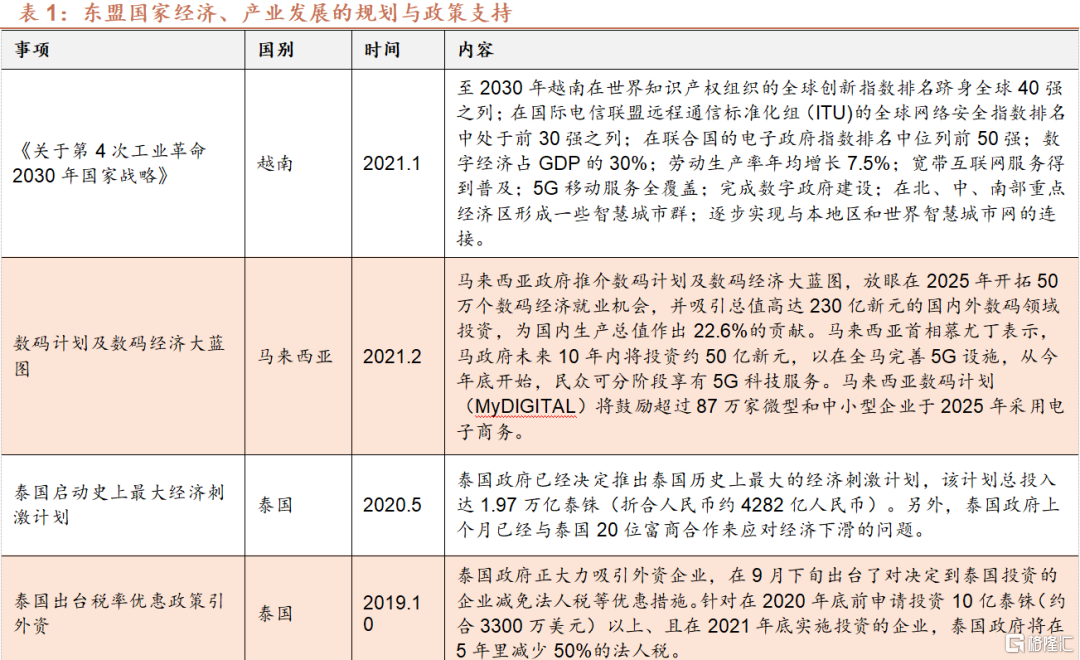

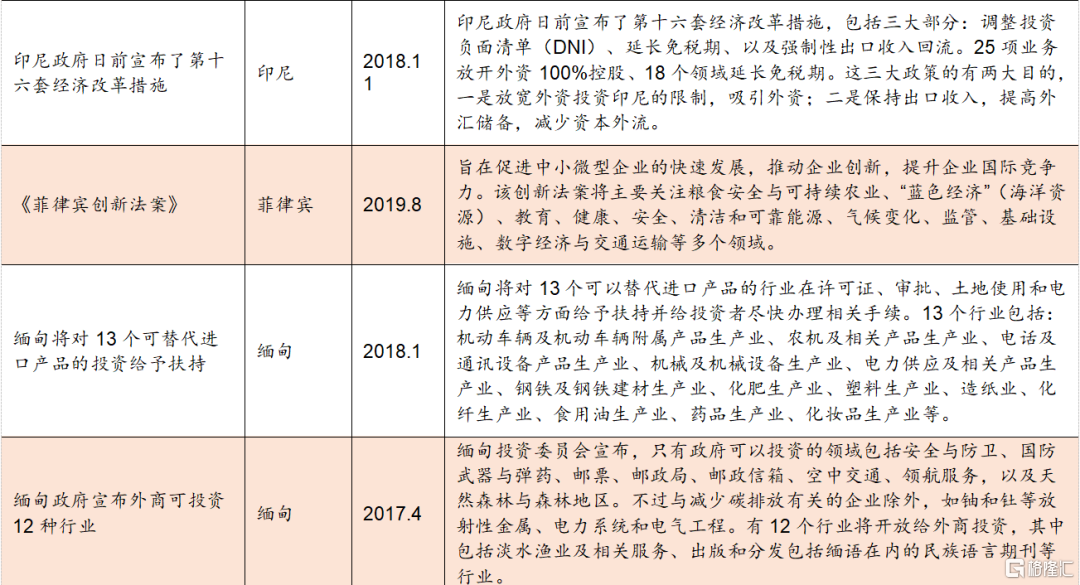

東盟以開放態度規劃未來產業和經濟發展

2015年末,東盟經濟共同體成立,並且發佈了《東盟2025:攜手前行》願景文件,為政治安全共同體、經濟共同體和社會文化共同體為三大支柱的東盟共同體未來10年的發展指明瞭方向。2016年9月6日,東盟通過了《東盟互聯互通總體規劃2025》(MPAC2025),主要關注五個共同的戰略領域:可持續基礎設施建設、數字創新、物流、進出口管理和人員流動。除了東盟總體規劃保障了東盟內部的經貿合作外,東盟各國對於未來的經濟發展和產業規劃中,仍然將經濟增長、製造業發展和對外開放放在重要的位置,這對於東盟未來在全球產業鏈上發揮更為重要的作用構建了基礎。

中國與東盟的經貿聯動有望加速發展

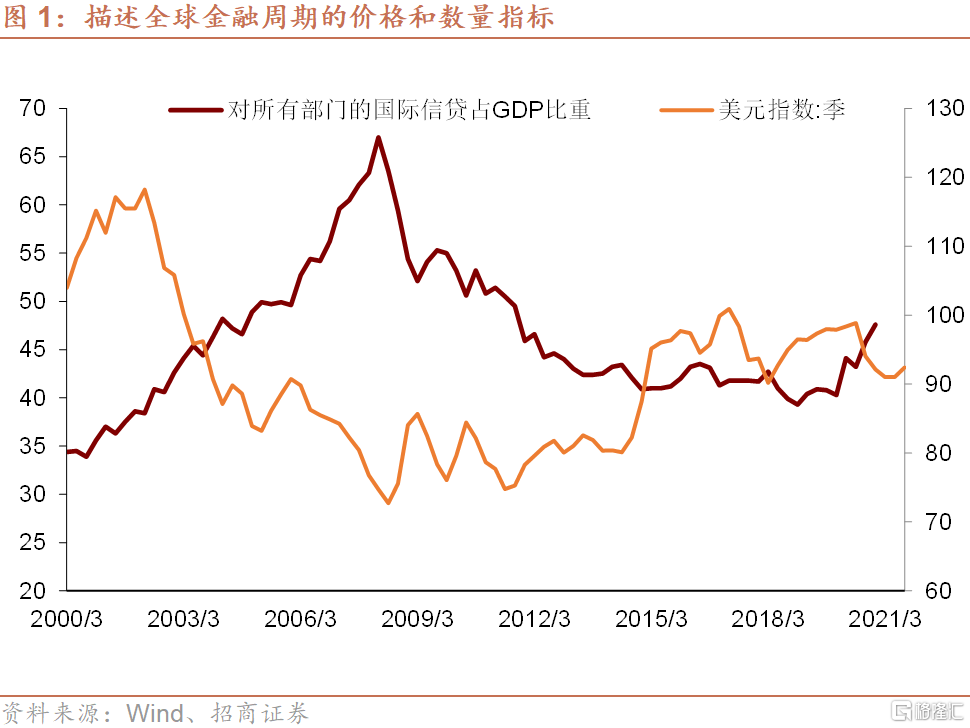

21世紀以來,中國與東盟的雙邊經貿關係不斷深化發展。2001年3月,中國-東盟經濟合作專家組在中國-東盟經濟貿易合作聯合委員會框架下正式成立;2002年11月,第六次中國-東盟領導人會議在柬埔寨首都金邊舉行,中國和東盟10國領導人簽署了《中國與東盟全面經濟合作框架協議》,決定到2010年建成中國-東盟自由貿易區;2004年11月,中國-東盟簽署了《貨物貿易協議》,規定自2005年7月起,除2004年已實施降税的早期收穫產品和少量敏感產品外,雙方將對其他約7000個税目的產品實施降税;2007年1月,雙方簽署了自貿區《服務貿易協議》,已於2007年7 月順利實施;2010年1月1日,發展中國家間最大的自由貿易區——中國-東盟自由貿易區正式建立,中國對東盟93%產品的貿易關税降為零。

2014年11月,國務院總理李克強在第17次中國—東盟領導人會議上提出建立瀾滄江-湄公河合作,參與成員包括中國、柬埔寨、老撾、緬甸、泰國、越南。2016 年3月23日,首次領導人會議在海南三亞舉行,各方共同確認了“3+5 合作框架”,即堅持政治安全、經濟和可持續發展、社會人文三大支柱協調發展,優先在互聯互通、產能、跨境經濟、水資源、農業和減貧領域開展合作。

除了中國與東盟間的雙邊關係,雙方還在《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)、東亞合作、亞歐首腦會議、聯合國等多邊框架下存在緊密合作關係。2020年,RCEP成為東亞經濟一體化最重要的一項成果,也是世界最大的自由貿易協定。RCEP 協議將原先15個國家間的雙邊自貿協定納入統一的框架之下。協議簽署後,15個國家將遵守共同的關税、原產地規則、投資准入、知識產權、競爭政策和電子商務方面的內容。RCEP是通過削減關税及非關税壁壘,建立統一市場的自由貿易協定,近年來東盟在我國出口份額中持續提升,亞洲也是內部貿易最為密集的區域,RCEP協定是鞏固亞太區域貿易聯繫、抵禦美歐所帶來的外部風險的重要舉措。

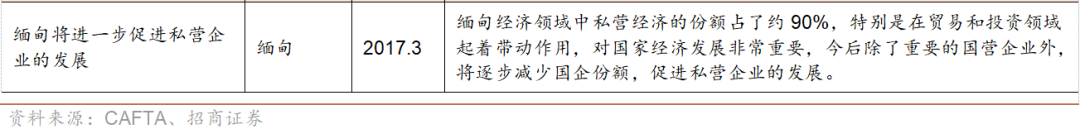

當前東盟已是中國最大貿易伙伴,中國和東盟在產業鏈層面的合作有所深化。在RCEP15個成員國中,中國對其他14個國家貿易佔中國貿易總值的31.7%,從貿易伙伴看,東盟在我國貿易中的比重趨於上升,特別是在金融危機之後出現加速上升態勢,當前東盟十國是我國第一大貿易伙伴,佔我國進出口比重的14.7%;日本、韓國是中國第四和第五大貿易伙伴。而從我國對東盟出口更大幅度上升、對東盟進出口緊密相關和趨同來看,中國與東盟貿易關係中與產業鏈合作、加工貿易相關的部分重要性在上升。

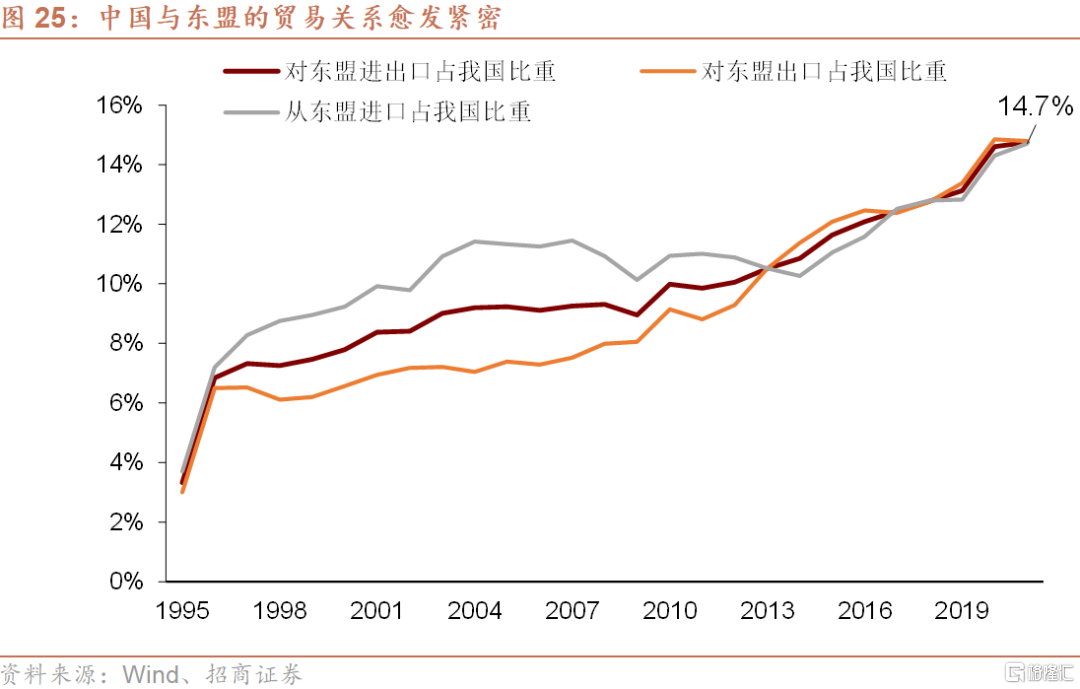

東盟在我國對外直接投資中的重要性在上升。投資方面,中國對東盟的對外直接投資規模穩步增長,在我國對外直接投資總存量中的佔比也有所上升。截至2019年,我國對東盟直接投資存量規模為1099億美元,佔比5.0%,2019年我國對東盟直接投資流量規模為130億美元,佔比9.5%。事實上,從企業的行為看,東盟國家也早已成為我國製造業對外投資建廠的重要目的地。

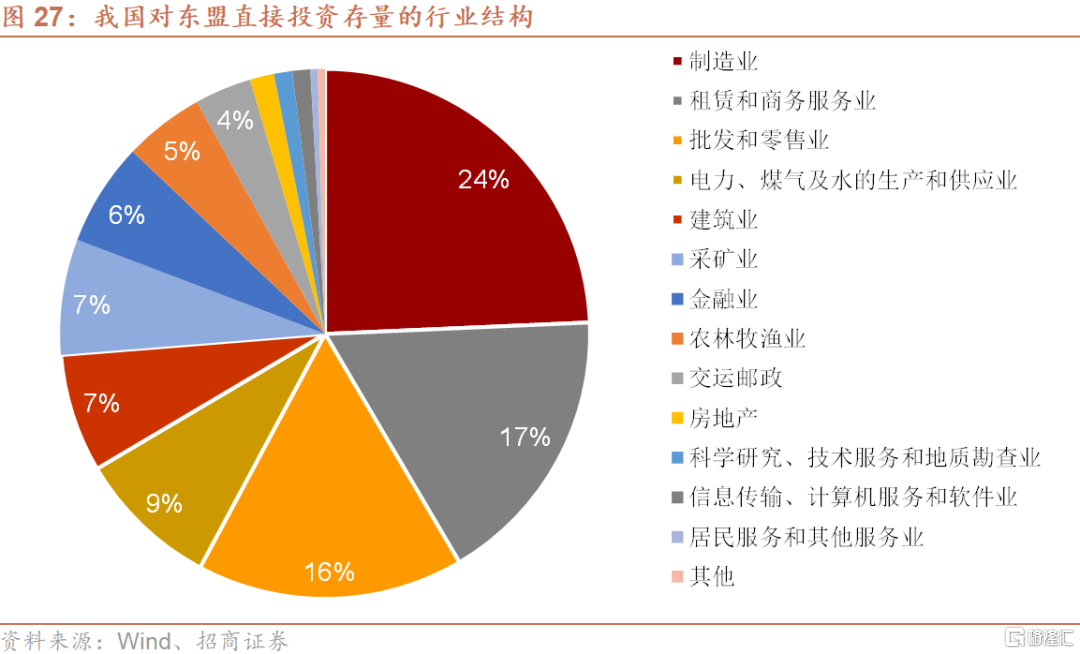

從投資領域來看,製造業(24%)、租賃和商務服務業(17%)、批發和零售業(16%)、電力煤氣及水的生產和供應(9%)、建築業(7%)、採礦業(7%)為我國對東盟直接投資的前六大行業。

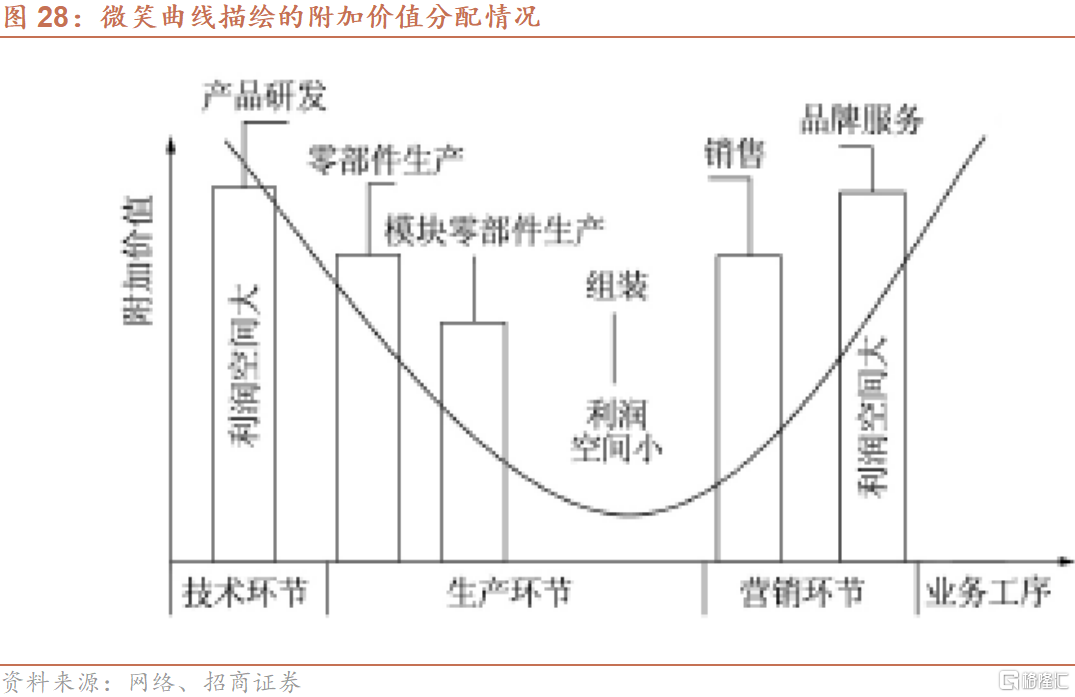

中國向微笑曲線兩端產業升級的過程中,向東盟進行一定程度的低端產業轉移是一個必然選擇。

“微笑曲線”於1992年由中國台灣宏基集團的創始人施振榮提出,主要描述的狀況是在電腦產業鏈中,上游的研發端掌握核心技術,下游的營銷環節創立了品牌,均獲得了較高的利潤,中間的生產製造環節缺乏溢價空間、能夠分得的利潤份額較低。根據微笑曲線,企業提升利潤的兩個方式是提高研發能力和發展品牌。對於中國而言,通過產業升級獲得更高的附加值是未來這必然會帶來一定程度的低端產業轉移,並且這也是一個互動的過程:中國更為順暢的產業升級過程意味着東盟中低端產業更為快速的發展,東盟更強的產業承接能力也會倒逼我國產業升級的速度與質量提升。

客觀而言,中國與東盟之間的關係存在以下三個特點,使得中國與東盟之間更適宜形成緊密的經貿合作。第一,地域上的臨近是經貿關係極為重要的基礎。當前全球的三個製造業集羣是亞洲(日本、韓國、東盟)、美洲和歐洲區域,而這種製造業集羣的形成很大程度上依賴於地理距離的遠近,新冠疫情的出現可能更加擴大了地域因素的影響,並擴大了中國與東盟的共同利益。亞洲區域是三個集羣中對外輸出產品最多的集羣,區域內貿易佔比超過2/3,60%的最終產品出口給區域外國家,中國是亞洲區域的核心,55%的進口來自亞洲地區,對日本、中國台灣、韓國均有貿易逆差,是連接生產和終端需求的重要環節。第二,中國與東盟在經濟結構上互補性、協同性與日俱增。中國更為側重中高端技術產業,逐漸與發達經濟體比肩,而東盟側重中低端製造業和資源類產業鏈,雙方具有較強互補性。第三,中國與東盟的文化背景更為相同、相似,人員雙向流動程度更高。

因此,結合東盟自身具備的稟賦,與中國當前的發展階段和產業升級趨勢而言,東盟具備作為下一個產業轉移目的地的資質和環境條件,而中國可能在其中起到重要的推動作用。