2019年10月,諾貝爾化學獎終於揭曉,獲獎名單由一位英國人、一位美國人和一個日本人構成。這三個跨越東西半球的科學家都是因為對鋰電池發展所做出了傑出貢獻而獲獎的。

而獲獎者之一來自美國的John Goodenough當時都已經年近百歲了,這個“足夠棒”先生也以97歲的高齡成為了獲獎時年齡最大的諾貝爾獎得主。

如果穿越到20世紀70年代,你説鋰離子電池將大規模應用於消費電子與汽車行業,車輛也有了自動駕駛的功能,大家也許會覺得你是個瘋子,但現在都真真切切地實現了。

但今天我們要聊的不是在閃耀的星星下誕生的“純電動車”,而是它略顯“另類”的混動車兄弟。

在全球目標都劍指“碳中和”的背景下,混動汽車有光明的前景嗎?

1

混電車的前世

説起最早的混合動力車,很多人首先想到的是豐田和本田這兩家日本車企,當年豐田研究了一套i-MMD系統,採用了雙電機的模式,分別為行駛和發電兩用,可以隨意調整兩台電動機加上一台引擎各自參與工作的程度,能夠實現“全域”高效混動的模式。

從1997年豐田第一台混動車普鋭斯出世到現在,它稱第二,無人敢稱第一。截至到2019年底,作為“混動老大哥”的豐田全球銷量累計突破了1500萬輛,在全球的混合動力市場的市場佔有率接近90%,每銷售10輛混動車,有9輛都是豐田旗下的混合動力產品。

但很多人都不知道的是,第一輛混合動力車誕生於120年前,由一位現在大名響噹噹的人所創造的,而這個人就是保時捷的創始人—— Ferdinand Porsche。

1898年,年僅23歲的波爾舍為一家奧地利的汽車製造商開發電動傳動系統,此時他還沒有成為甲殼蟲的設計師,也沒有成立如今的保時捷。

就在汽車還是普遍使用鏈條傳動的主流中,波爾舍開發了第一款“混動車”Lohner-Porsche,車輛上採用了1859年“剛剛”發明出來的鉛酸蓄電池作為動力源。由於當時的電池技術還不成熟,僅鉛酸蓄電池就重達1.8噸,因此最高時速僅有14km/h,純電的續航也在10公里以內。

而後一位英國的商人E.W.Hart下了第一筆訂單,並要求波舍爾對車進行修改,希望車輛能夠運行汽油機和電機並承載多名乘客。1900年,波舍爾在改進後推出了世界上第一款混合動力車,在此前的基礎上加裝了一台內燃機,使用汽油發電機驅動輪轂電機——由汽油發動機充電,然後利用電能為電機供電。

但在當時的時代背景下,人類正式進入石油年代也就才30年的時間,而且石油的勢頭終於超過了煤炭成為了一次能源消費中的王者。因此鉛酸電池這種新能源並沒有被市場所重視,混動車也沒有站上汽車的市場中。

在此前,石油的價格一直被西方的石油公司所掌控,其價格也被壓的很低,這也引起了主要的石油出產國阿拉伯國家的不滿。1973年第四次中東戰爭爆發,阿拉伯國家伺機而動,決心提高石油價格、減少石油生產並對發達的資本主義國家實行石油禁運。

依靠中東石油供給日本就是其中之一,1974年至1975的2年內,日本的工業生產下降了20%以上,經濟增長率為-3.25%。也正是在1973年到1990年中三次石油危機的刺激下,1997年,豐田開發出了開頭提到的第一款混動汽車。

將時間的進度條拉到10年後的中國。

2009年春天,一輛車牌號為“粵B-D1XXX”的車出現在了深圳街頭。雖然身披“藍牌”,但這可是中國內地第一輛正式上牌的油電雙模混動車——比亞迪F3DM。

比亞迪F3DM插電混動車使用的是DM雙模系統,與百年前的“初代保時捷”有着異曲同工之妙。混動系統是由兩套完全獨立的動力系統所構成,其動力主要採用的是傳統燃油車的渦輪發動機加上雙離合變速器(電機系統)。

也就是説,在傳統燃油車基礎上,配上一個小號的電池組(僅有純電汽車電池組的五分之一大)、一個電機和一個電力驅動系統,加上能幫助在燃油機和電機之間切換動力的控制器,一套插電混動系統就搞定了。

換個角度來看,這個“插電式混動車”在嚴格意義上都算不上是混動車,還是油車的內裏。畢竟一百年前就能做出來的東西,確實沒有什麼技術難度。

且這套系統並不具備有高效率處理條件,當時的主流的插電混動車,也只是在動力不足的情況下,可以採用雙離合變速器,且發電機發出的電能只能通過蓄電池充電,如此反覆的能量已大量損耗,因而效率低下,所以插電混動汽車從本質上來説只不過是一個畸形的“政策模式”,是節能減排催生出來不太成熟的產物。

儘管如此,當年的插電混動車也是賣爆了市場,這究竟是為什麼?

這事兒主要還是因為錢。

2

混動太香了

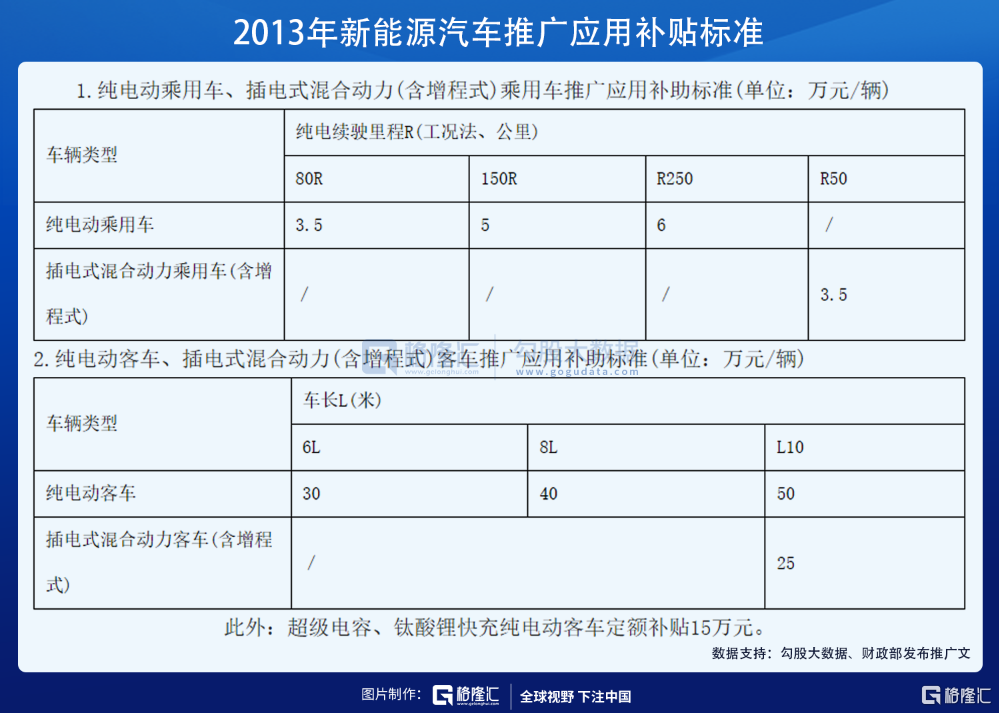

2013年,國家財政部、科技部等四部門聯合下發了新能源汽車推廣應用的文件,其中就包含了新能源汽車補助的標準,而插電混動車的補貼標準為3.5萬/輛。

當年插電混動車大受歡迎的另一個原因其實很簡單,人們並不相信大型鋰電池的技術足夠成熟,其次純電動車的續航能力實在是雞肋,以2014款的比亞迪秦和E6為例,比亞迪秦的綜合續航能力綜合有780公里(油700,電80),而E6的續航能力僅有300公里。

同時,最開始的純電車還不能使用直流電的快充模式,如使用5KW的慢充模式給300km續航的車充滿電,需要花上好幾個小時。且2014年我國累計建成的充電樁僅為2.8萬個左右,但當時純電動車的銷量累計已經超過4.5萬輛了,以充電接口與新能源汽車數量比例不低於 1:1的標準來看,充電樁數量嚴重不足。

在這樣的雙重刺激下,混合動力車產銷實現了井噴式的增長,2014年我國新能源汽車生產7.8萬輛,銷售7.5萬輛,其中純電動汽車銷售了近4.8萬輛,插電式混合動力汽車銷售了超4.5萬輛。

在當年中國內地熱銷的自主品牌車型中,比亞迪秦以5357輛的銷量成為上半年銷售冠軍,佔插電式混動車銷量的97%,處於供不應求的狀態。而E6純電動車型上半年僅累計售出1391輛。

所以當時的深圳街頭,純電車並不多見,出現最多的居然是投入使用的比亞迪秦EV純電出租車,可以説是滿大街都是小藍車,也只有深圳市政府才能推動這種事的發生。

不過香歸香,劣勢也很明顯。早期設計的混動車兩套獨立系統之間存在着動效低、油耗高等一系列問題。不論是從電動車、還是從燃油車的角度來看都不算優秀。

而我們再次將時間的進度條拉到六年後的今天。

作為混合動力的大廠,比亞迪正式發佈了DM-i超級混動技術,一口氣帶來了比亞迪秦、宋、唐三款車型的DM-i混動版本,走出了一條新的技術路線。

在這套技術中儘可能弱化了發電機的作用,以動力電池和高性能的電機為基礎的設計,主要依靠電機驅動,而發動機主要用户發電,這樣能夠在最大的程度上通過多用電的形式,達到省油的效果。

從全球大環境來看,未來亙古不變的方向肯定是要實現碳中和的目標,能源革命時代也已經悄然來臨。淺顯的來看,全球的水能、陸上風能和太陽能,理論上的開發潛力分別超過100億千瓦、1萬億千瓦、100萬億千瓦,也就是説僅開發萬分之五就可以滿足全球能源需求。

石油這個能源肯定不是未來,而“燒油”這個屬性還是抵不過世界長足發展的大目標,但比亞迪、理想這些車企為何還要跟燃油扯上關係呢?

3

故事,説的下去麼

還是離不開一個字:錢。

王傳福曾經分享過這樣一個觀點,“中國目前有約2/3家庭是無車家庭,對於這些家庭來説,讓第一台車購買純電動是很困難的。”

和馬斯克不一樣,王傳福出身貧窮,也更懂得有飯吃的重要性,所以沒有張口就來“改變世界”、“讓夢想窒息”。他也很明白,新能源車這個巨大的增量市場,最大的敵人不是特斯拉,而是發展了近百年的燃油車。

怎樣才能幹掉燃油車?

一句話,燃油車有的缺點,你不能有,燃油車有的優點,你要更優。

百年的發展,使得燃油車在價格、便利性等方面很有優勢,但問題在於它們到了瓶頸,很難提升。因此,只要把價格降到同等燃油車水平,再利用混動車在加油便利、動力性、效能轉換等方面的優勢,就很容易取代燃油車。這是比亞迪的小心思,也是它的大戰略。

所以,比亞迪的混合動力車價格被定格在10-25萬元,在價格低廉的同時,還能做到駕駛體驗無限接近於純電動車,並且NVH、平順性、操作性和智能化遠優於燃油車。從銷量上看,比亞迪也收穫了不少成績。

這也説明,消費者其實很理性,即使是純電已經發展到成熟的階段,但説到應用,還是要考慮加油更方便的這個客觀需求。

況且,就算是在國內已經飛速的鋪排的情況下,中國的充電補能體系還不是很完善。截至2021年5月31日的數據,國內新能源汽車的保有量約為580萬輛,佔全球新能源汽車總量的50%,但全國累計建設的充電站為6.5萬座、換電站644座,各類充電樁187萬個。即使是按照純電車佔一半的300萬輛車來算,匹配的比例也遠遠達不到1:1。

另外,很多車企選擇用混合作為過渡,還是錢的問題。做純電的小鵬和蔚來,一個三年虧損了85億,另一個虧損了有400億。

説白了,有錢當然可以一步到位,如果沒錢,還是離不開混動這個過渡產品。能花最少的錢辦最好的事,誰不樂意?

看看理想,三年只虧了40億,但在中大型 SUV市場上也取得了非凡的成績,以8589台的數據坐穩了第一名。

當然,理想也深諳未來是什麼世界,所以計劃2023年正式推出兩款純電動SUV。

連百年車企奧迪都宣佈品牌將不再研發全新的內燃發動機了,計劃在2030年內實現對於旗下A4/A6等核心車型的純電動化轉變。

新能源車這條賽道的大趨勢其實也很明顯了。

4

結語

現在,全球都在為碳中和努力。

拜登剛宣佈了一項行政命令,目標是到2030年實現純電動、插電式混合動力和燃料電池汽車佔全美汽車銷量的一半。

作為燃油車向電動車過渡過程中必不可少的的中間產品,混合動力有着自己的優勢,如果説要在2060年實現碳中和的目標,新能源(純電)車是其中最精鋭的部隊,那麼混動車就是先遣的偵察部隊,摸清形勢後以最小的損失打贏這場戰役。

雖然未來的汽車世界,屬於純電,但混動車這顆子彈,還能再飛一會。