科創板即將迎來一家高科技公司——蘇州納微科技股份有限公司(“納微科技”),公司核心產品是色譜填料和層析介質,也就是納米微球,主要涉及生物醫藥和平板顯示兩大應用領域。

高性能微球材料製備技術壁壘高,長期被日本和美國高度壟斷,因此《科技日報》把微球列為35項“卡脖子”技術之一。

關於納米微球的重要性,可以看看納微科技創始人江必旺博士在一段採訪中的講述:

微球,直徑是頭髮粗細的三十分之一;手機屏幕裏,每平方毫米要用一百個微球,撐起了兩塊玻璃面板,相當於骨架,在兩塊玻璃面板的縫隙裏,再灌進液晶。少了它,你正盯着的液晶屏幕將無法生產;沒有微球,芯片生產、食品安全檢測、疾病診斷、生物製藥、環境監測……許多行業都會陷入窘境;僅微電子領域,中國每年就要進口價值幾百億元人民幣的微球。

2017年中國大陸的液晶面板出貨量達到全球的33%,產業規模約千億美元,位居全球第一。但這面板中的關鍵材料——間隔物微球,以及導電金球,全世界只有日本一兩家公司可以提供。

當然,這段採訪是高瓴資本做的,高瓴資本於2019年12月參與納微科技上市前最後一輪融資,以增資加老股轉讓的方式投資約8600萬元,投後估值約21億元。紅衫、元生創投、藥明康德等也都有參與。

納微科技是國內少有的突破了微球這項高精尖技術的公司,公司主要產品對外已推廣至歐洲、美國、韓國等發達市場。2020年營業收入達到2.04億元,已申報科創板上市,申購日期為6月11日。

此次上市採取的是《上海證券交易所科創板股票上市規則》2.1.2條第一款的上市標準:預計納微科技發行後市值不低於 10 億元,最近一年淨利潤為正且營業收入不低於人民幣 1 億元。

1、公司簡介

納微科技創建於2007年,專注於高性能納米微球材料的研發、規模化生產、銷售及應用服務,主要產品包括用於生物醫藥領域的色譜填料和用於平板顯示領域的間隔物微球等,服務對象包括生物醫藥、平板顯示、分析檢測及體外診斷等客户。

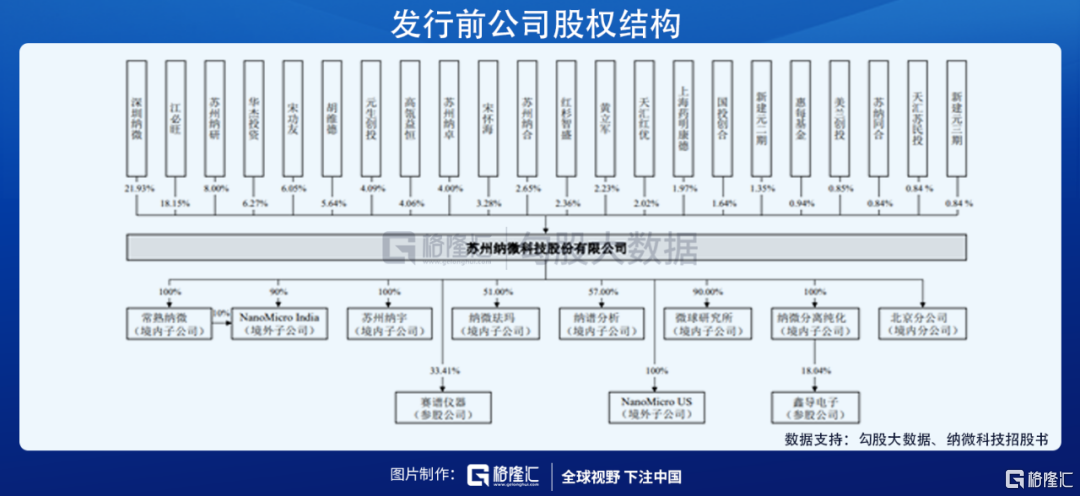

公司實際控制人江必旺和陳榮姬系夫妻關係,發行前江必旺直接持股18.15%,並通過深圳納微、蘇州納研和蘇州納卓間接控制33.93%的股份,陳榮姬分別通過蘇州納卓、蘇州納合間接持股0.96%、2.65%,二人合計控制公司52.08%股份(未計入蘇州納合所持股份)。

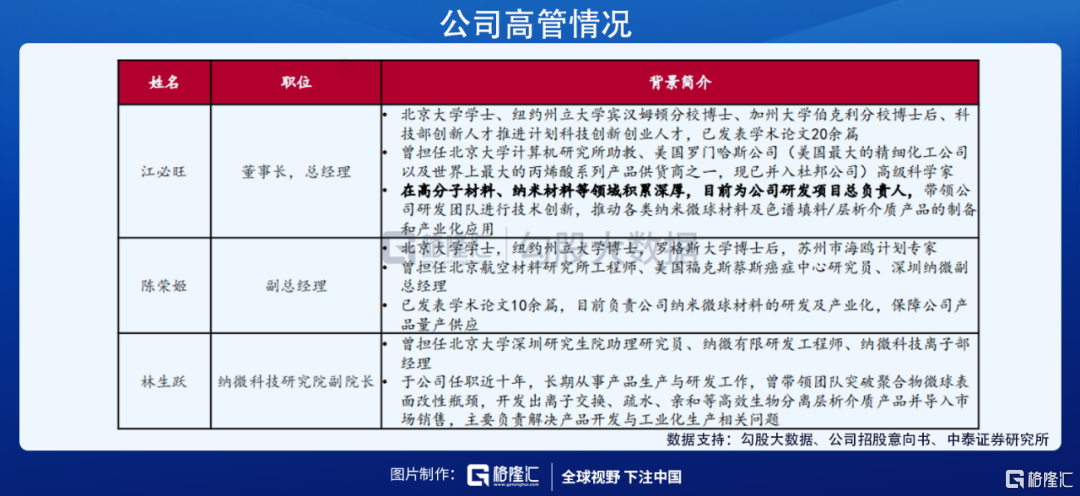

公司創始人、核心技術人員之一江必旺博士系北京大學學士、紐約州立大學賓漢姆頓分校博士、加州大學伯克利分校博士後、科技部創新人才推進計劃科技創新創業人才,曾擔任過北京大學計算機研究所助教、美國羅門哈斯公司(美國最大的精細化工公司以及世界上最大的丙烯酸系列產品供貨商之一,現已併入杜邦公司)高級科學家。

江必旺博士在採訪中介紹了他創業的情懷:“我是農民家庭出身,小時候就親眼見過親戚鄰居因為負擔不起治療費而拖着不去醫院,小病轉變成大病。2004年我從美國回國探親時就瞭解到,一位親戚得了糖尿病,每天要注射胰島素,這種經濟負擔對農民來説是承受不了的。

我是學材料專業的,雖然做不了藥,也當不了醫生,但微球材料是生物醫藥分離純化的關鍵耗材,當時國內微球基本依賴進口,使得中國生物製藥成本居高不下。因此,我就想如果能回來創業,把這一關鍵的技術國產化,就有助於降低中國生物製藥成本,讓更多老百姓用得起藥。”

2、公司產品情況

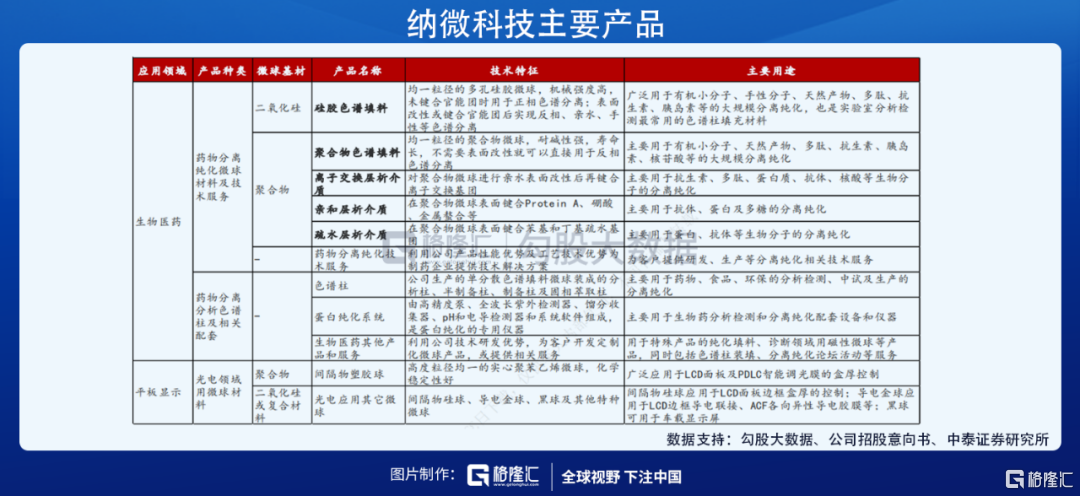

公司產品主要涉及生物醫藥和平板顯示兩大應用領域,其中生物醫藥的分離純化為主要應用場景。

在生物醫藥領域,公司主要為藥品大規模生產提供關鍵的分離純化材料,同時也為藥品質量檢測和科學研究提供分離和分析色譜柱及相關儀器設備。

在平板顯示領域,公司主要產品為用於控制 LCD 面板盒厚的聚合物間隔物微球(間隔物塑膠球),同時可以提供包括以二氧化硅為基質的間隔物微球(間隔物硅球)、導電金球、標準顆粒、黑球等在內的其他光電應用微球材料。

2017-2020 年,公司營收從 5714 萬元快速增長到 2.05 億元,CAGR 達到 53%,歸母淨利潤從 1224 萬元增長到 7269 萬元,CAGR 達到 81%。

其中,生物醫藥方面業務構成公司收入和毛利的主要來源,且佔比均逐年提升,2020 年佔比分別達到 83%、84%。公司主營業務生物醫藥、平板顯示保持着穩定的毛利率水平,2020 年生物醫藥、平板顯示毛利率及綜合毛利率分別為 84.72%、78.87%、83.43%。

從研發來看,公司是典型的研發驅動型的高新技術企業,研發費用逐年增加,從 2017年的 1466 萬元增加到 2020 年的 3327 萬元,研發費用率保持在 16%以上,且高於行業平均值。截至 2020 年末,公司共有研發人員 114 人,佔員工總數的 30.48%。公司儲備了豐富的在研項目,目前 9 個項目中 1個已完成,5 個處於中試階段,2 個在小試階段,1 個在研發中。

3、行業情況

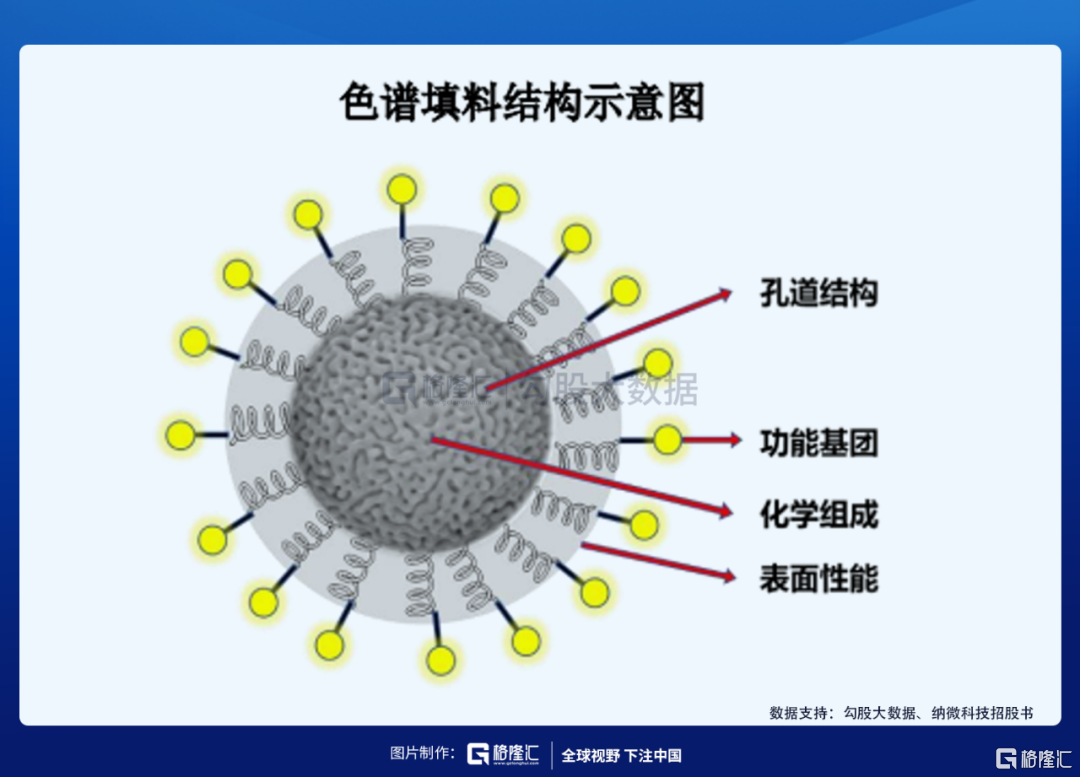

色譜技術被廣泛應用於工業分離純化,色譜填料是核心材料,其性能直接決定最終效果。色譜填料通常是指具有納米孔道結構的微球材料。

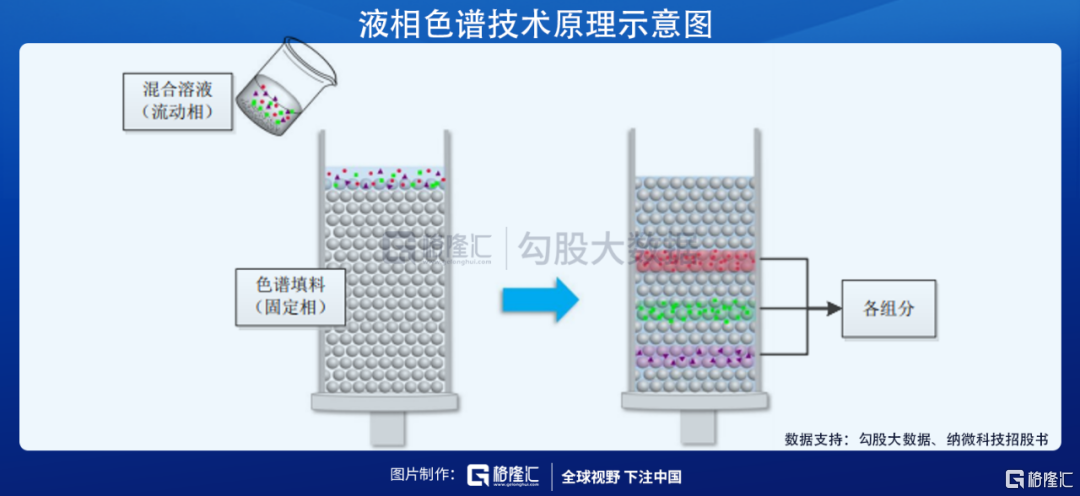

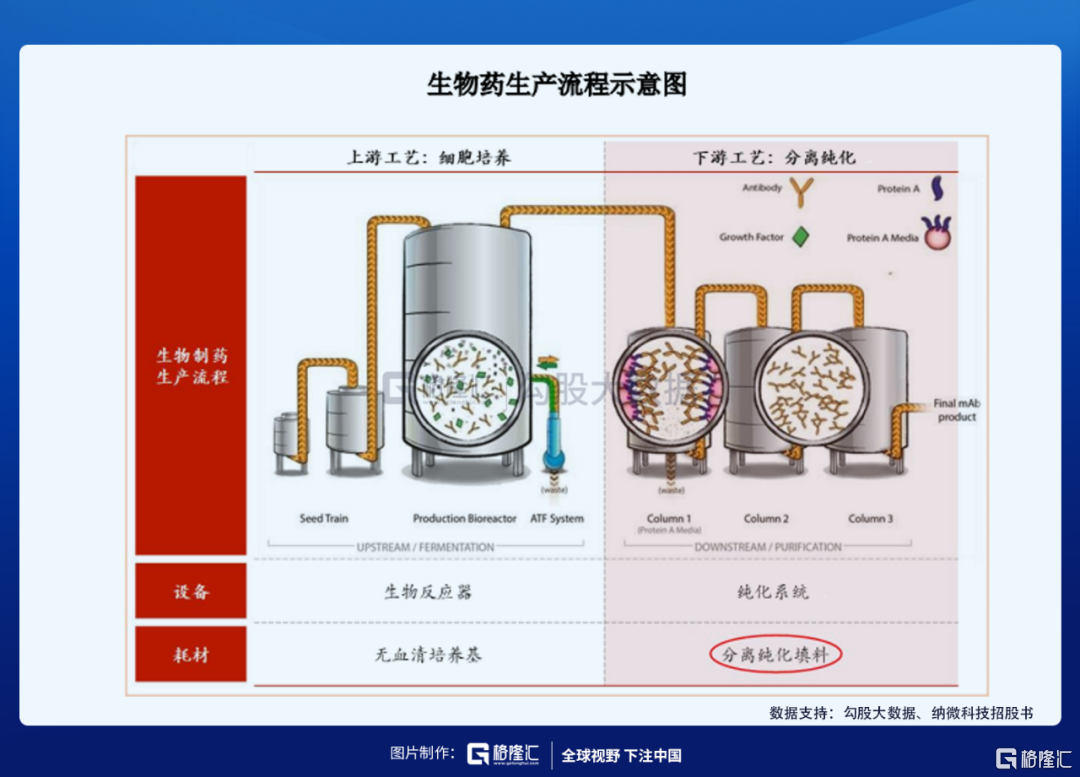

從原理來看,液相色譜技術以液體為流動相,當混合組分隨着流動相從裝有色譜填料的柱子一頭進入、向另一端流動時,各成分物質因理化性質、與色譜填料作用力不同而具有不同的遷移速度,最終各組分按順序從柱子另外一端流出而被分離。

從分類來看,按基質劃分,色譜填料的基質主要可以分為無機介質與有機聚合物,其中有機聚合物又包括天然聚合物和合成聚合物。

無機填料的基質主要是硅膠。天然聚合物填料主要從植物和微生物中提取,其主要基質包括瓊脂糖、纖維素、葡萄聚糖、殼聚糖等。合成聚合物填料介質主要包括聚丙烯酰胺、聚甲基丙烯酸酯及聚苯乙烯等聚合物,以及聚苯乙烯-二乙烯基苯多聚體、甲基丙烯酸甲酯共聚物等共聚物。合成聚合物填料雖然開發晚於硅膠和軟膠,但目前是應用增長最快的填料。

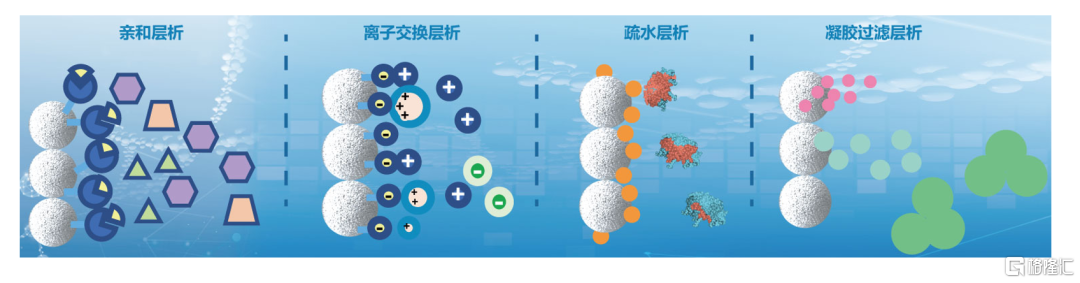

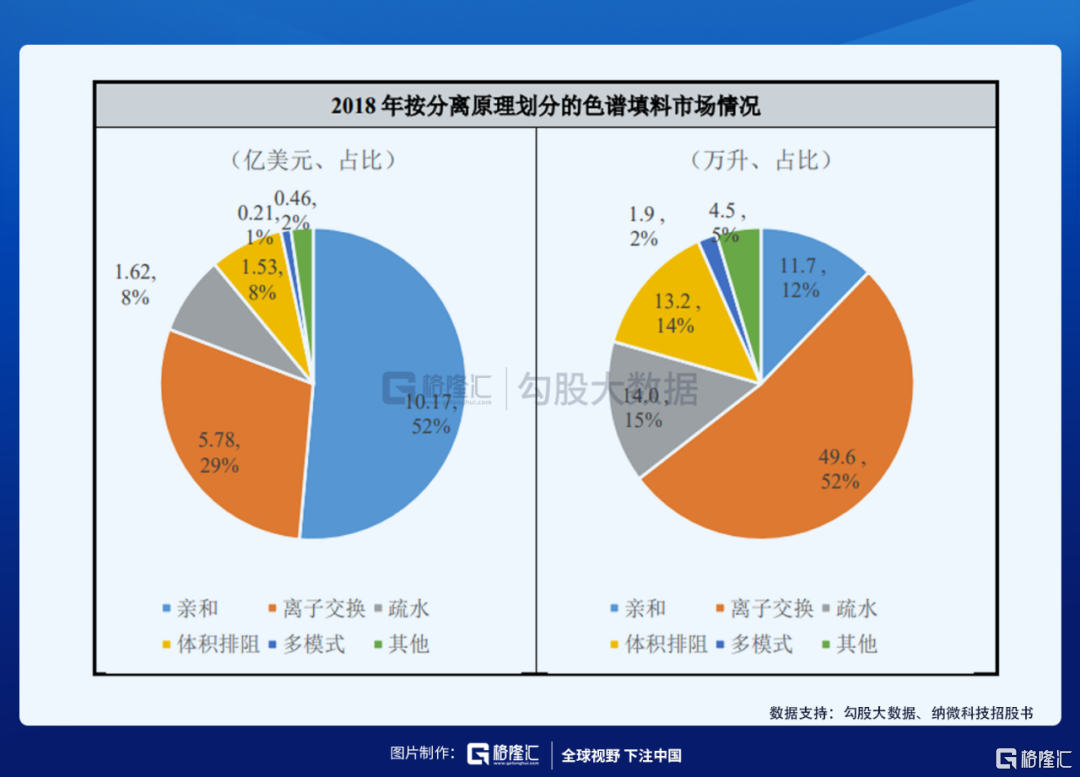

按分離原理劃分,目前色譜填料行業主要分離模式包括親和、離子交換、疏水及體積排阻。在小分子藥物領域,主要使用正相、反相及HILIC的分離模式。其中親和色譜填料產品單價最高。

色譜技術廣泛應用於醫藥製造、食品安全、環境監測、材料、石油化工等領域,以生物製藥為例,色譜填料/層析介質微球是用於從生物發酵液中捕獲、純化目標生物活性成分的核心材料。分離純化是單克隆抗體、融合蛋白、疫苗、胰島素、多肽等生物藥的核心生產環節,直接決定了藥品的純度和質量,也是主要生產成本所在。單克隆抗體生產中,下游分離純化環節成本即佔據整個生產成本的65%以上。

而分離純化效果及分析檢測性能很大程度上取決於色譜填料的性能,包括形貌、結構、粒徑大小和分佈、孔徑大小和分佈、材質組成及表面功能基團等參數。

但是精準製備及規模量產是難點:首先是不同用途色譜填料需控制不同參數;另外從實驗室製備到工業放大生產的工程轉化需要長期積累直至工藝技術突破。

例如,粒徑選擇上,用於工業分離純化、分析檢測、超高效液相色譜(UPLC)所需要的色譜填料粒徑分別為 10 微米以上、3-5微米、小於 2 微米;

基質材料選擇上,分析檢測、小分子、大分子分離純化製備分別需要硅膠基質、硅膠和聚合物基質、聚合物基質;

孔徑選擇上,小分子分離純化可選擇小孔徑、大比表面積的微球,大分子則必須使用大孔徑微球。

而批量生產之所以是應用難點,是因為雖然我國對納米微球材料研究起步早,學術文章多,但產業化卻遠遠落後於發達國家,規模化生產工藝技術沒有突破,很多成果都只侷限於實驗室製備,一旦放大生產就很難重複,導致技術無法轉化為產品。

從市場空間來看,這是一個比較細分的領域,因為屬於醫藥工業上游,國內外增速相差不大。

根據 MarketsandMarkets 的市場數據,全球色譜填料行業預計將從 2019年的21.17億美元以7.16%的複合增速增長到2024年的29.93億美元,其中亞太地區2019-2024 年市場規模 CAGR 預計可達到 9.39%,市場規模佔比將從 2018 年的 22.44%增至 2024 年的 25.39%。

其中,2018年中國色譜填料行業市場規模為1.12億美元,預計2019年市場規模為1.25億美元,2024年中國市場規模將增長至2.13億美元,2019年-2024年的年均複合增長率為11.30%。雖然預計未來中國色譜填料市場增速高於全球市場增速,但是目前中國色譜填料行業市場規模仍然整體偏小。

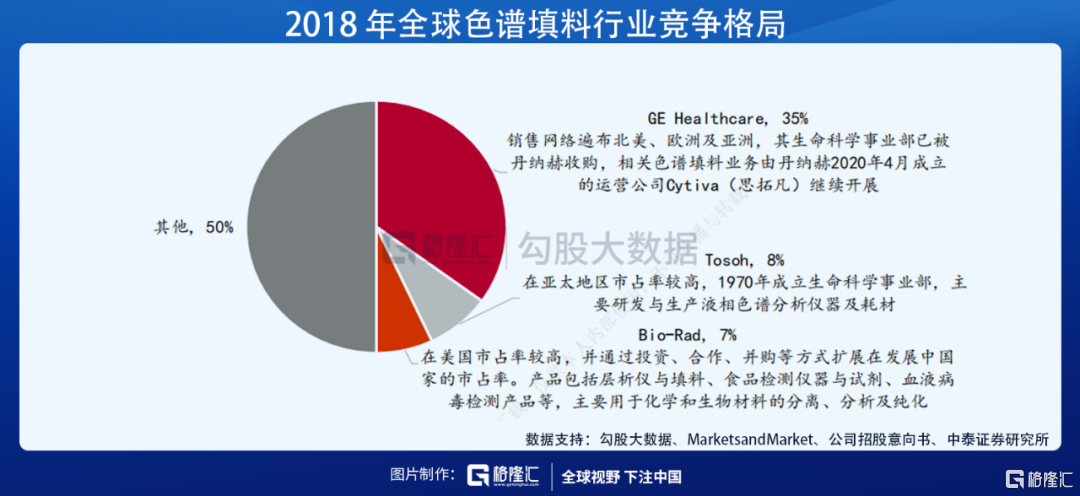

從競爭格局來看,全球市場長期被少數國際大型科技公司壟斷,體現了行業的高准入門檻。根據 MarketsandMarket 的市場數據,2018 年全球色譜填料行業 TOP3為 GE Healthcare、Tosoh、Bio-Rad,其市佔率分別為 35%、8%、7%, CR3 達 50%,此外還包括 Merck、Danaher、Agilent 等。

細分市場來看,在生物大分子分離純化領域,GE Healthcare、Tosoh、Bio-Rad是主要製造商,其產品管線齊全,擁有較強的產品研發實力;

在中小分子分離純化及分析檢測領域,日本 Osaka Soda(原名 Daiso)、Fuji及瑞典 Kromasil 為主要生產廠家,主要以硅膠色譜填料為代表的無機色譜填料為主。

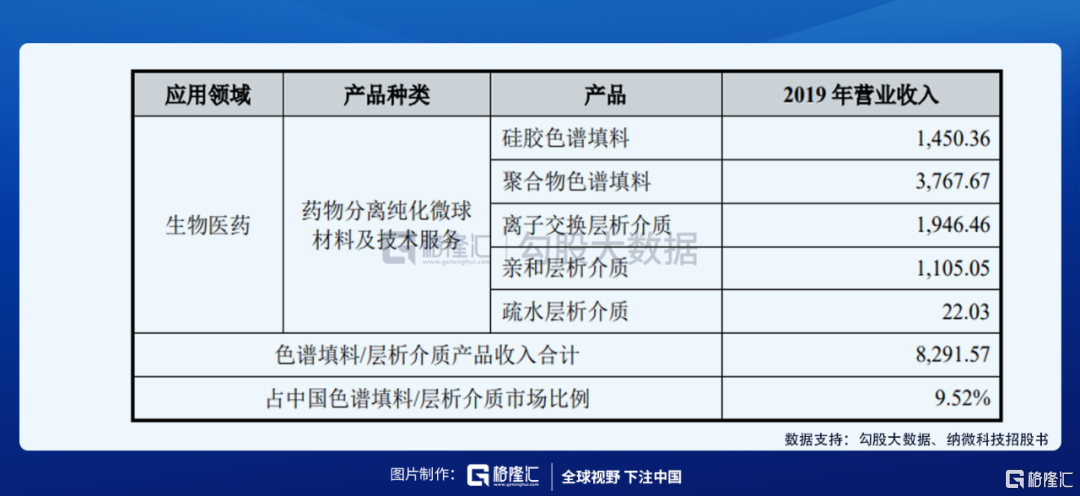

國內方面,根據MarketsandMarkets™數據統計,2019年中國色譜填料/層析介質市場規模為1.25億美元,約合人民幣8.71億元。由此,公司2019年色譜填料/層析介質產品收入及市場份額情況如下:

4、公司競爭力

以色譜填料/層析介質微球為例,其粒徑大小及分佈是決定產品色譜性能的最關鍵參數之一。

目前業內進口色譜填料微球的粒徑分佈變異係數(用於比較數據離散程度,變異係數越大,離散程度越大)一般超過10%,而納微科技產品微球的相應變異係數可做到3%以下,粒徑差異更小、更均勻。粒徑精確可控且具備高度均一性的單分散色譜填料因而具有柱效高、柱牀穩定、壓力低、批次間重複性好、分離度好等優勢。

另外,公司產品種類覆蓋齊全,公司色譜填料覆蓋抗體、疫苗、血液製品、重組蛋白等大分子以及多肽、小分子的全部純化領域,可為客户提供從填料研發、生產、應用工藝開發及分離純化服務等全流程分離純化解決方案,一站式分離純化服務全程幫助藥企實現提純降本目的。

同時,公司規模化生產經驗豐富,公司已在蘇州工業園區建有1.2萬平米左右的研發和生產基地,同時在常熟新材料產業園建有1.8萬平米左右的大規模生產基地。可將生產工藝從1-2升實驗室反應設備放大到中試100-200升設備,最終到1,000-2,000升生產規模的各種設備。

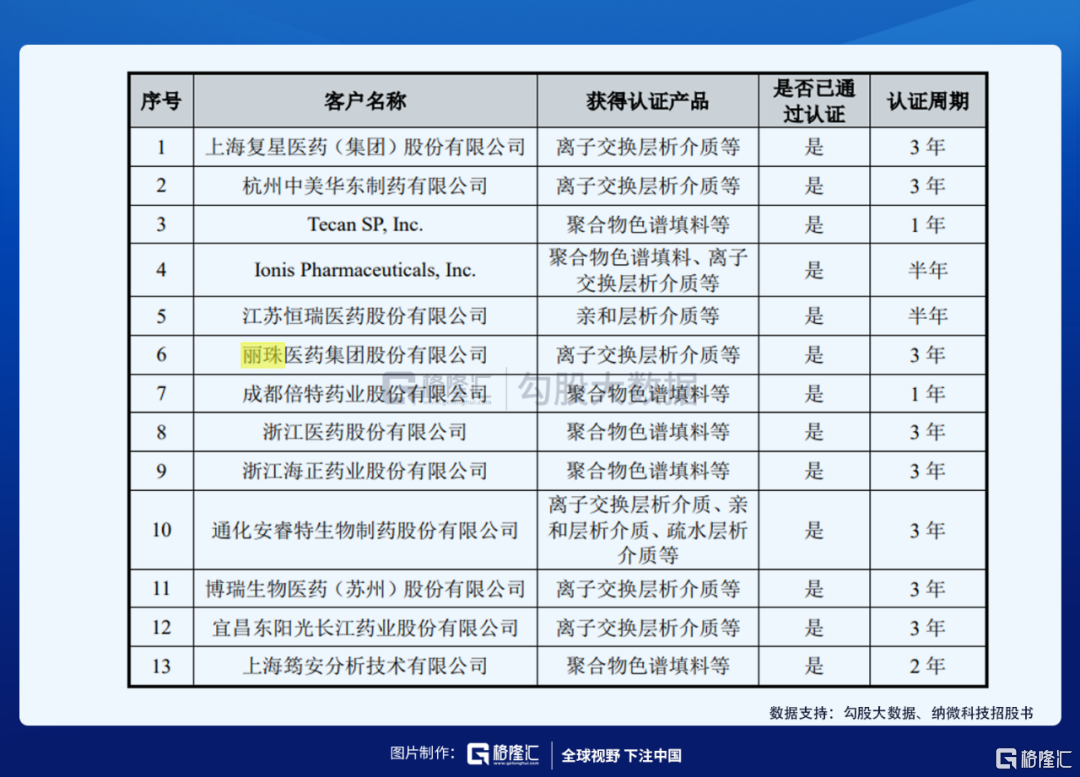

最重要的是,公司已與眾多藥企達成合作。公司色譜填料/層析介質在進入下游生物醫藥客户的供應鏈時一般需要通過客户的內部認證,對不同客户銷售的不同新產品需分別進行認證;

相關認證過程需要經歷產品性能評價、實驗數據檢查、產品壽命評估、生產供應能力審計、中試放大測評等環節,因此認證的時間週期較長,根據客户內部認證要求的不同,認證所需時間週期在半年至3年不等。

公司產品已獲多家生物醫藥企業客户內部認證,相關主要客户具體情況如下:

5、結語

6月10日發行人與保薦機構(中信證券)協商確定的發行價格為 8.07 元/股,公開發行後公司總股本為400,145,948 股,公開發行後上市前總市值32.29億元,對應靜態PE 51.04 倍(發行後總市值/2020年扣非歸母淨利潤)。

基於對公司過往增速,和未來實現國產替代的預期,中泰證券預計公司2021-2023年收入3.19、4.91、7.32億元,同比增長55.8%、53.7%、49.0%;歸母淨利潤1.16、1.84、2.81億元,同比增長59.1%、58.7%、52.8%。

公司作為納米微球第一股上市,目前A股並無相關對標公司,簡單參考醫療行業上游同樣具備技術壁壘的公司如藥石科技、皓元醫藥、鍵凱科技等,目前動態PE均在100倍左右。在當前醫療行業普遍估值偏高的情況下,新股成為近期關注的焦點,納微科技很有可能上市首日就被推上這個水平。