來源:證券市場週刊

同比下滑6成有餘,淨資產不增反減——這是上銀基金披露的中期業績。

8月22日,上海銀行(601229.SH)發佈的中報顯示,其持股90%的控股子公司上銀基金報告期內實現淨利潤0.49億元,同比大幅下降62.31%;報告期末淨資產為10.08億元,同比減少500萬元。

這份業績讓人感到幾分意外,因為在已披露同期業績的基金公司中,業績同比增長、甚至大幅增長的佔絕大多數。

截至8月31日,在有披露2020年及2019年中期業績的43家基金公司中,業績同比增長的有35家,增長30%以上的有21家,增長40%以上的有17家,增長50%以上的有15家,佔比分別為81.40%、48.84%、39.53%、34.88%,還有3家業績同比增長1倍以上。

儘管在業績增長的公司中,不乏有因為2019年業績較差、基數過低,以至於2020年略有起色,即“表現突出”的例子(例如國金基金及浙商證券,2019年中期分別虧損953萬元和1120萬元,2020年上半年分別實現淨利潤371萬元和18萬元,打了一個“翻身仗”),但是,這樣的例子只是少數。

事實上,對基金公司來説,業績同比增長、甚至大幅增長才是正常表現。

2020年上半年,儘管因為“新冠疫情”來襲,實體經濟大受打擊,但是,A股卻抗住了壓力,最終“逆襲”而上。

截至6月30日,除了上證綜指(000001.SH)表現欠佳,2020年以來漲幅為-2.15%,深證成指(399001.SZ)、中小板指(399005.SZ)、創業板指(399006.SZ)的漲幅分別達到14.97%、20.85%和35.60%,科創50(000688.SH)更是達到44.79%。

在這個過程中,基金公司的資產管理規模穩步增長。

中國基金業協會披露的數據顯示,截至6月30日,公募基金數量已達到7197只,基金份額合計151883.17億份,基金淨值合計169043.92億元,比年初分別增長了9.98%、10.91%和14.47%。

基金髮行的火爆程度,也足以讓人對基金公司的中期業績充滿期待。

Wind資訊顯示,截至6月30日,2020年以來成立的基金有683只,發行份額合計10674.06億份,其中發行份額過百億的有11只,其中4只是一日售罄,分別為南方成長先鋒(009318.OF)、易方達均衡成長(009341.OF)、易方達研究精選(008286.OF)和匯添富中盤積極成長(008065.OF)。

正因為如此,基金公司中期業績大幅下滑才顯得比較異常。

數據顯示,在上述43家公司中,中期業績同比下滑的只有8家,包括浦銀安盛、招商、中郵、興銀、東吳等,其中4家下滑幅度不到10%,在另外4家中,又以上銀基金為最,下滑逾6成。

那麼,上銀基金何以如此?

從上海銀行發佈的定期報告來看,其資產管理規模下降應是直接原因之一。

中報顯示,截至2020年上半年末,上銀基金“管理資產規模為775.64億元”,而在2019年同期,其“管理資產規模為1105.94億元”,也就是説,2020年上半年末管理資產規模同比縮水330.30億元,縮水幅度為29.87%。

而據Wind資訊,截至2020年上半年末,上銀基金公募規模為592.60億元,2019年同期為659.78億元,同比下降67.18億元,降幅為10.18%。

換言之,其管理資產規模的下降主要應是非公募業務大幅縮水所致。2019年上半年末,其非公募規模為446.16億元(1105.94-659.78),2020年上半年末為183.04億元(775.64-592.60),縮水了263.12億元,縮水幅度達到58.97%。

資產管理規模的下滑,自然與其股東及管理層的治理水平有關。

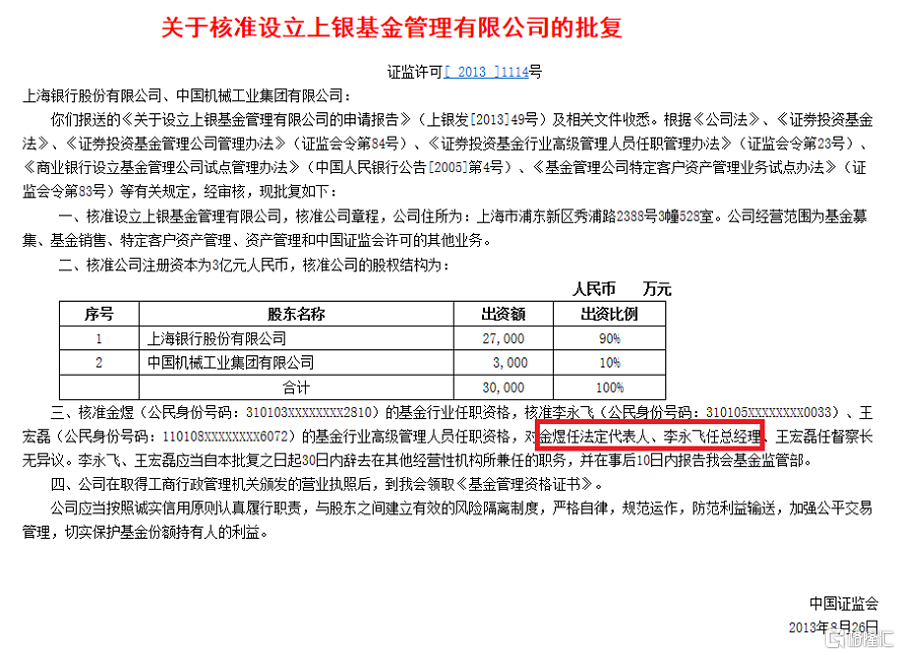

公開資料顯示,上銀基金成立於2013年8月,註冊資本3億元,上海銀行及中國機械工業集團公司分別持股90%和10%。公司首任董事長是金煜,首任總經理為李永飛。

公司成立之初,藉助控股股東上海銀行的背景,以及利率市場化改革帶來的機遇,上銀基金通過做大貨幣基金迅速擴大規模,至2015年年底,其公募規模已達到435.53億元,其中貨幣基金規模為434.06億元,佔比99.78%。

2016年3月,即成立近兩年半之後,上銀基金成立了首隻債券基金,即上銀慧添利(002486.OF)。其後,在其公募業務中,由貨幣基金與債券基金構成的固收業務一直佔據絕對優勢。

Wind資訊顯示,2016年至2019年的各年年末,上銀基金公募規模依次為534.11億元、559.88億元、723.61億元及592.28億元,其中,固收業務規模依次為531.90億元、555.24億元、720.68億元和583.75億元,佔比依次為99.59%、99.17%、99.60%和98.56%,活脱脱一個“跛腳漢”。

而且數據同時説明,三年間其固收業務規模僅有10.89%的增長。

而據中國基金業協會公佈的數據,同期全市場固收業務規模(貨幣基金+債券基金)由57079.67億元增至98831.39億元,增幅達到73.15%。

權益類基金方面,儘管早在2014年5月,上銀基金已成立第一隻混合型基金,即上銀新興價值成長(000520.OF),但是,這類基金一直沒有發展起來。截至2020年6月30日,公司旗下權益類基金有4只,資產淨值合計僅有6.97億元,佔比僅為1.18%;而且,與年初相比,規模甚至下降了1.56億元,降幅為18.29%。

最具諷刺意義的是,在2020年6月30日之前,上銀基金旗下竟然沒有一隻股票型基金(直至7月1日,公司才成立第一隻股票基金)。

而在最近幾年,全市場權益類基金、尤其股票基金的發展非常迅速。

中國基金業協會發布的數據顯示,2016年年底,權益類基金規模(股票基金+混合基金)為27149.31億元,2019年年底增至31885.81億元,增幅為17.45%。而且,其中貢獻主要來自股票型基金,同期規模由7059.02億元增至12992.62億元,增幅達到84.06%。

進入2020年,權益類基金的發展更為迅猛。截至6月30日,權益類基金規模為42111.70億元,比年初增長了32.07%。其中,股票型基金規模為15382.81億元,比年初增長了18.40%。

正是上述這種產品結構,以及停滯不前的公募規模,尤其是權益類基金的規模,制約了上銀基金業績的發展。

以管理費收入的變動為例。

根據Wind資訊,2016年,110家基金公司的管理費收入合計498.44億元,到了2019年,該110家基金公司的管理費收入合計625.23億元,增幅為25.44%。同期,上銀基金的管理費收入則由1.51億元降至1.27億元,下降了18.90%。

在非公募業務方面,於2014年3月,上銀基金成立了全資子公司上銀瑞金資本管理公司(簡稱“上銀瑞金”)。

但是,上海瑞金的發展並不順利,以至於在上海銀行自2016年11月上市以來發布的定期報告中,投資者找不到有關這家基金子公司的隻言片語。

在中國基金業協會的官網上,以“上銀瑞金”為關鍵詞,投資者可以查到的其最新備案的資管產品是“上銀瑞金-鴻運41號專項資產管理計劃”,備案日期是2018年1月15日,到期日是2019年7月14日,該產品已正常清算。

也就是説,自2018年1月15日起,上銀瑞金再也沒有在中國基金業協會備案過資管產品。

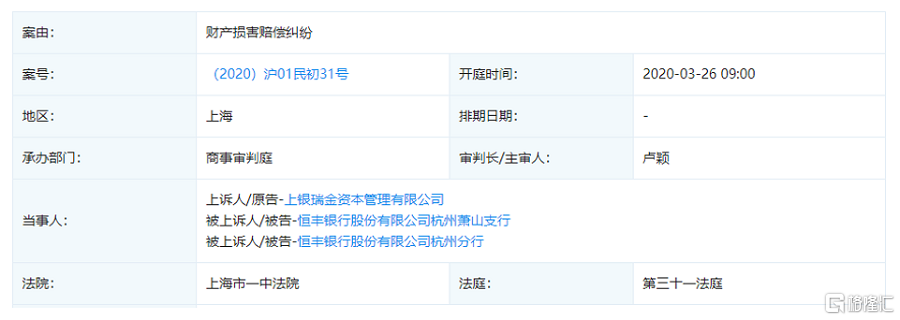

企查查披露的重要數據之一則是,上海瑞金與有“壞銀行”(語出自銀保監會副主席周亮)之稱的恆豐銀行有過合作,但合作並不愉快,並已將後者告上法庭。2020年3月26日,上海市一中法院以“財產損害賠償糾紛”為案由開庭一審。至於一審結果如何,會否對上銀瑞金的賬面造成影響,尚不得而知。

關於其與恆豐銀行的合作歷史,最勁爆的公開報道是,2016年9月,因涉嫌“債市黑幕”,上銀瑞金高管馮堅與恆豐銀行資管部總經理李曉強等人被公安部門帶走調查。

如果説,上述事件在某種程度上是上銀基金及其子公司存在公司治理及風控問題的例證之一,那麼,發生在2019年的那場“在任管理層集體跳槽”的鬧劇,則無疑是上銀基金股東與管理層之間存在某種矛盾的體現。

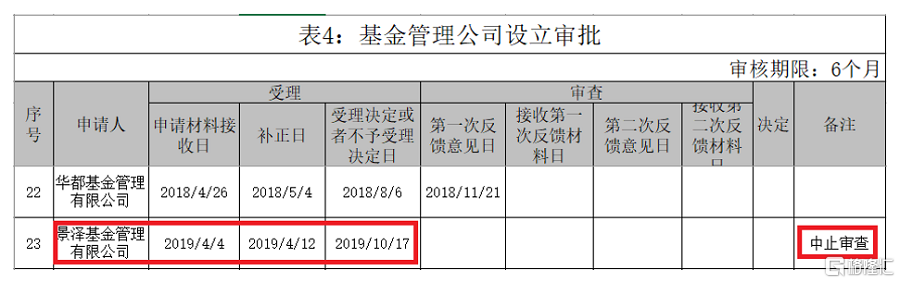

根據媒體報道及證監會官網披露的信息,2019年4月初,上銀基金時任總經理(同時也是公司第一任總經理)李永飛、督察長史振生等核心高管欲自立門户,向證監會申請設立景澤基金管理公司,但6個月後,證監會做出了“中止審查”的決定。

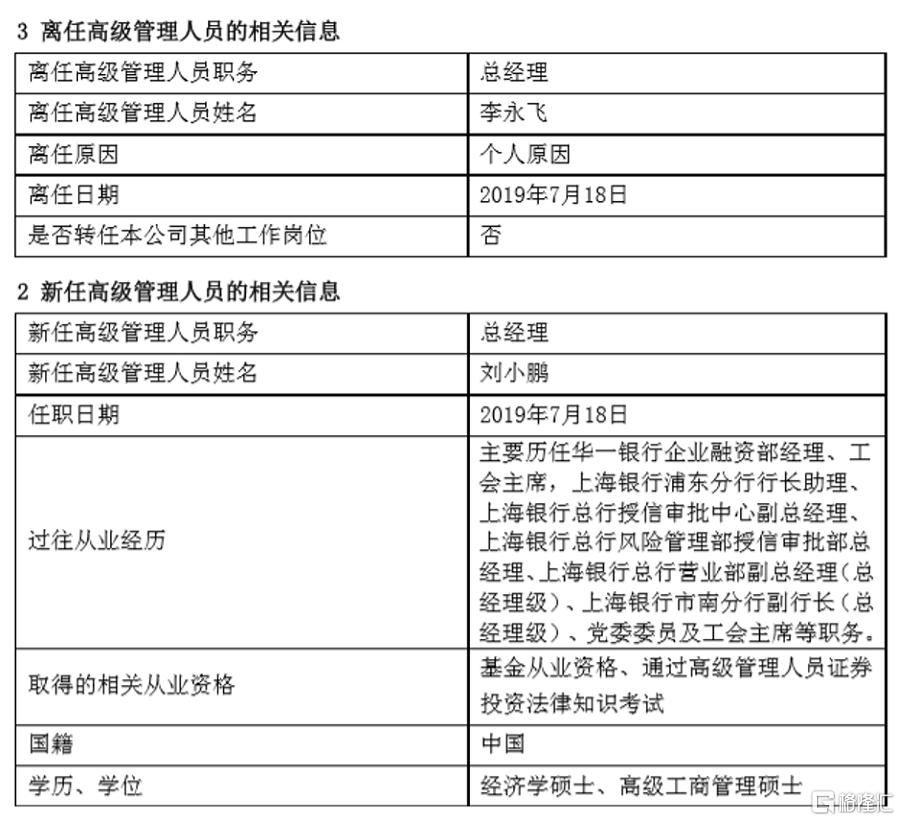

在“中止審查”的結果公佈之前,李永飛已在2019年7月因“個人原因”離職,總經理的擔子落到來自上海銀行的高管劉小鵬肩上。

從履歷上看,李永飛未曾有在上海銀行任職的經歷,是一個“外部人”。至於“內部人”劉小鵬能否與上銀基金現任董事長、同時擔任上海銀行副行長的汪明配合無間,將上銀基金帶上另一個高度,還有待觀察。