本文来自格隆汇专栏:国君宏观董琦,作者:董琦、黄汝南、刘姜枫

导读

历史上五次全国金融工作会议均对下一阶段金融重点工作做出明确部署,特别是第五次会议的定调对金融服务实体经济、遏制“脱实向虚”发挥了重要作用。我们预计下一阶段金融重点工作可能包括三个方面:一是防范化解重大风险进入攻坚期,聚焦地方化债方案;二是增强资本市场服务国家重大战略的能力;三是继续推进人民币国际化进程。

摘要

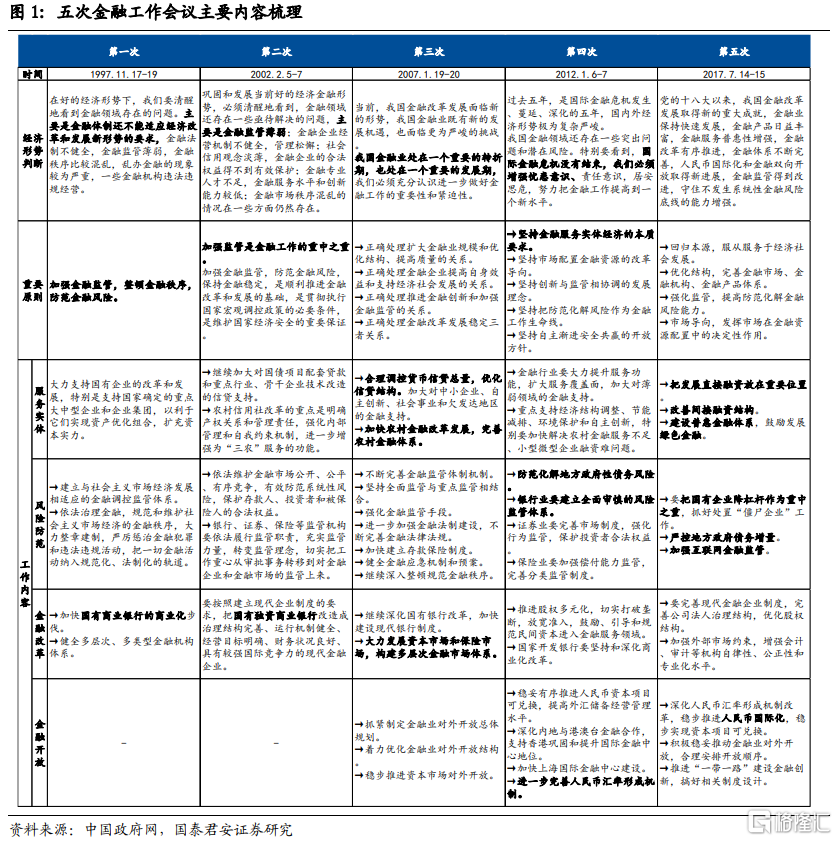

(1)五次全国金融会议大体沿着“整顿规范、深化改革、回归本源”的逻辑脉络。20世纪90年代末至21世纪初,重点在整顿规范与监管体系构建;21世纪初至10年代重在深化改革,加速多层次资本市场建设和金融开放;2017年第五次会议则强调金融要“回归本源”。

(2)第五次金融工作会议明确服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务。会议之后金融业发展呈现新特点:金融资源不断向制造业等实体经济倾斜,地方债务扩张得到有效遏制,金融开放也稳步推进。

(3)我们认为下一阶段金融重点工作在三个方面:聚焦地方债务化解问题,加强资本市场服务国家重大战略的能力,继续推进人民币国际化的进程。

风险提示:地方政府化债工作推进不及预期。

正文

自1997年以来,共召开5次全国金融工作会议。作为我国金融领域最高规格会议,全国金融工作会议对下一阶段金融的定位、发展、改革与开放等重大问题都具有深远意义。我们对过去5次全国金融工作会议的主要内容进行梳理,并对下一阶段金融领域可能的重点工作做一个初步展望。

1.五次会议的逻辑脉络:整顿规范、深化改革、回归本源

自1997年以来,我国金融体系逐渐经历了从不完善到完善的过程,期间化解了诸多重大风险,但在发展过程中也不断有新风险和新问题出现。总的来看,五次金融工作会议沿着“整顿规范、深化改革、回归本源”的逻辑脉络指导金融工作方向。

第一次全国金融工作会议召开之时,亚洲金融风暴正席卷新兴经济体,我国银行体系坏账问题突出,金融监管体系尚不完善。因此,20世纪90年代末至21世纪初的金融工作会议,重点在整顿规范与监管体系构建。

(1)在整顿规范方面,成立四大资产管理公司,化解四大国有银行坏账风险。1997年亚洲金融危机后,为解决银行体系巨额不良资产问题,东方、信达、华融、长城四大资产管理公司成立,负责收购、管理、处置四大国有银行的不良资产。至2000年7月,承接工作基本完成,共计剥离约1.39万亿元的不良资产。

(2)在监管体系构建方面,前两次会议后“一行三会”监管格局正式确立。第一次会议后,1998年11月,中国保险监督管理委员会成立;第二次会议后,2003年3月,中国银行业监督管理委员会成立,加上1992年成立的中国证券监督管理委员会,至此“分业经营、分业监管”的一行三会金融监管体系初步形成。

在金融业整顿规范与监管体系构建初步完成后,21世纪初至10年代金融工作的重点在于深化改革,多层次资本市场建设和金融开放均在这一时期提速。

(1)一方面,多层次资本市场建设取得重大进展,创业板落地。第三、第四次金融工作会议皆提出建立一个成熟的、现代的资本市场,是摆在我们面前的重大任务。2009年3月31 日,中国证监会发布《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》。此外,会议还强调坚决清理整顿各类交易场所,建设规范统一的债券市场,积极培育保险市场。

(2)另一方面,对外开放扩大,外汇市场化程度提升。扩大金融对外开放,提高资源配置能力和金融安全保障水平也是第三、第四次金融工作会议的重大任务。2007年9月,中国投资有限责任公司成立,是市场化运作的政府外汇投资机构,实行政企分开、自主经营、商业化运作;2015年8月11日,央行宣布完善人民币对美元汇率中间价报价机制,对人民币国际化产生了深远影响。

党的十八大以来,我国经济发展进入新常态,前期金融改革工作取得重大进展的同时,也积累了一定的风险,金融出现“脱实向虚”。如何让金融服务实体经济、回归本源成为第五次金融工作会议的重要议题;同时金融监管体系也适应金融混业经营的新形势做出了一系列改革举措。

(1)一方面,金融服务实体经济于2012年第四次金融工作会议首次提出,2017年第五次会议进一步明确为“回归本源”。针对地方政府债务、影子银行等突出风险,2012年第四次会议强调“要牢牢把握发展实体经济这一坚实基础,从多方面采取措施,确保资金投向实体经济,有效解决实体经济融资难、融资贵问题,坚决抑制社会资本脱实向虚、以钱炒钱,防止虚拟经济过度自我循环和膨胀”;2017年第五次会议则进一步强调“金融是实体经济的血脉,为实体经济服务是金融的天职,是金融的宗旨,也是防范金融风险的根本举措”。

(2)另一方面,与金融业发展新形势相适应,第五次会议后进行了两轮金融监管改革。2018年成立国务院金融稳定发展委员会,银监会与保监会合并,形成 “一行两会”的监管格局;2023年组建中央金融委员会,银保监会改组成立国家金融监督管理总局,形成“一行一总局一会”的格局,从根本上理顺了机构监管和功能监管、宏观审慎和微观审慎、审慎监管和行为监管之间的关系。

2.第五次金融工作会议后金融业发展的新特点

2017年召开的第五次全国金融工作会议全面加强党对金融工作的领导,并明确服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务,对金融行业的发展意义重大。

第一,金融资源向制造业等实体经济倾斜。第五次金融工作会议之后,结合“房住不炒”的定调,金融资源明显从房地产领域向工业、尤其是制造业倾斜,表现为2019年之后工业中长期贷款余额同比增速明显提升,而房地产开发贷款增速则明显下降;此外,委托贷款、信托贷款等影子银行业务规模也被明显压缩。

第二,地方债务扩张得到有效遏制。近年来,地方平台债余额增速有所放缓,净融资额下降幅度明显,各地政府积极开展化债工作,广东北京完成全域无隐性债务试点任务,实现隐性债务清零。

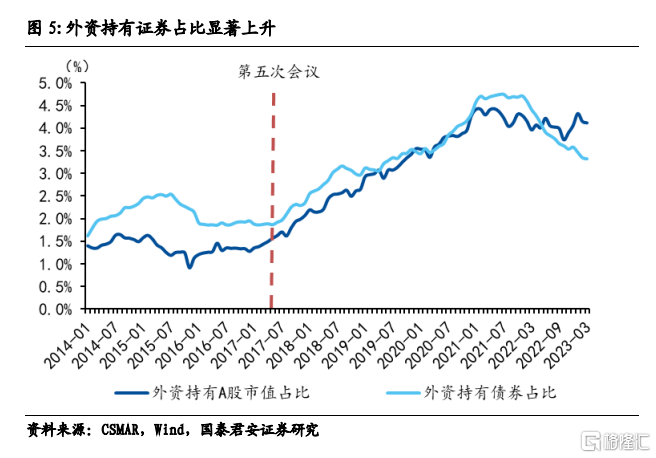

第三,金融开放稳步推进。随着我国资本市场双向开放的不断扩大,外资已成为我国证券市场的重要参与力量之一。第五次会议后,外资占我国资本市场比例大幅提升。外资持有的A股市值和债券规模自从9238亿和9331亿攀升至2023年3月的34905亿和32717亿,占比提升至4.1%和3.3%。

3.下一阶段金融重点工作展望

历次金融工作会议都对下一阶段金融业重点工作做出明确部署。结合第五次金融工作会议以来金融业发展的新情况和新变化,我们预计下一阶段金融重点工作将包含以下几个方面:

第一,防范化解重大风险进入攻坚期,聚焦地方化债方案。2018年财政部提出了包括财政预算、资产变现、项目运营、转企业经营性债务、债务重组和破产清算六大化债方式以来,各地方政府依照做出了各类化债尝试。具体来看,从2018年以来多数地区的做法来看,主要使用的是债务重组的方式,部分地区使用资产变现、转为企业经营性债务的方式,一般不考虑使用破产清算的方式。

2023年7月政治局会议对地方政府债务风险的表述未提“严控新增”,而是强调“制定实施一揽子化债方案”,预计未来会有化债方案细则出台。根据近些年地方政府化债经验,我们预计未来主要的债务化解方式可能有如下几种:

(1)债务重组。借助国有金融企业的力量和地方政府发放再融资债的方式进行借新还旧、展期等方式,以时间换空间。

(2)资产变现。将地方国有资产打包,通过出售或抵押形式从银行获得偿债现金流。

(3)项目运营。引入民间资本,盘活存量资产,通过吸引民间资本参与建设重大项目等方式,利用项目结转资金或经营收入的方式支付债务。

(4)转企业经营性债务。赋予城投自我“造血”的能力,从而将具备现金流的存量债务逐渐转化为企业经营性债务。

第二,增强资本市场服务新型举国体制、做强做优国有资本等国家重大战略的能力。我国资本市场自20世纪90年代建立之初便承担着国有企业改革的历史重任,在当前百年未有之大变局下,资本市场被赋予了新的历史使命。一方面,随着科创板的成立,资本市场服务于科技创新,发挥新型举国体制优势攻关“卡脖子”技术是重中之重;另一方面,国有企业开启新一轮深化改革,利用资本市场提高央国企上市公司质量也是重要组成部分,6月14日国资委就推动中央企业提高上市公司质量工作召开会议,提出“通过充分对接资本市场……为中央企业高质量发展提供支撑”。

第三,推进人民币国际化的进程。2022年以来,“去美元化”浪潮在全球范围内风起云涌。尽管人民币短期无法取代美元地位,但“去美元化”浪潮给人民币国际化带来新的机遇。2023年二季度,人民币在中国跨境交易中的占比达49%,首次超过美元,标志着人民币国际化程度的重要突破。2022年8月人民银行工作会议提出“稳步提升人民币国际化水平”,要求“加强本外币政策协同。夯实贸易投资人民币结算的市场基础。支持境外主体发行“熊猫债”,稳步推动“互换通”启动工作,提高人民币金融资产的流动性”。预计下一阶段推进人民币国际化进程将成为金融工作的重点方向之一。

风险提示:地方政府化债工作推进不及预期。

注:本文来自国泰君安发布的《【国君宏观】五次全国金融工作会议的深意——国泰君安宏观周报(20230730)》,报吿分析师:董琦、黄汝南、刘姜枫

本订阅号不是国泰君安证券研究报吿发布平台。本订阅号所载内容均来自于国泰君安证券研究所已正式发布的研究报吿,如需了解详细的证券研究信息,请具体参见国泰君安证券研究所发布的完整报吿。本订阅号推送的信息仅限完整报吿发布当日有效,发布日后推送的信息受限于相关因素的更新而不再准确或者失效的,本订阅号不承担更新推送信息或另行通知义务,后续更新信息以国泰君安证券研究所正式发布的研究报吿为准。

本订阅号所载内容仅面向国泰君安证券研究服务签约客户。因本资料暂时无法设置访问限制,根据《证券期货投资者适当性管理办法》的要求,若您并非国泰君安证券研究服务签约客户,为控制投资风险,还请取消关注,请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。如有不便,敬请谅解。

市场有风险,投资需谨慎。在任何情况下,本订阅号中信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在决定投资前,如有需要,投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。国泰君安证券及本订阅号运营团队不对任何人因使用本订阅号所载任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本订阅号所载内容版权仅为国泰君安证券所有。任何机构和个人未经书面许可不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登、发表、篡改或者引用,如因侵权行为给国泰君安证券研究所造成任何直接或间接的损失,国泰君安证券研究所保留追究一切法律责任的权利。