全世界都在等待着。

原定於17日晚發射的SpaceX星艦,因為壓力閥被凍結,延遲發射。

根據SpaceX的説法,將在今晚21:28分重新試飛。

令人激動的時刻,即將來臨。

這艘星艦代號SN24,由SpaceX公司建造,高120米,是歷史上最巨大的火箭。

很難理解它的偉岸是嗎?換個姿勢看:

它就是個摩天大樓。

無論飛行是否成功,這無疑都是一次繼往開來的壯舉。

馬斯克對太陽系的野心,至少一半都壓在這個大傢伙上了。

它,或許就是未來世界的火種。

1

星際帝國

如果星艦成功發射,馬斯克的火星移民計劃真的可以實現,我們的未來,會是什麼樣的?

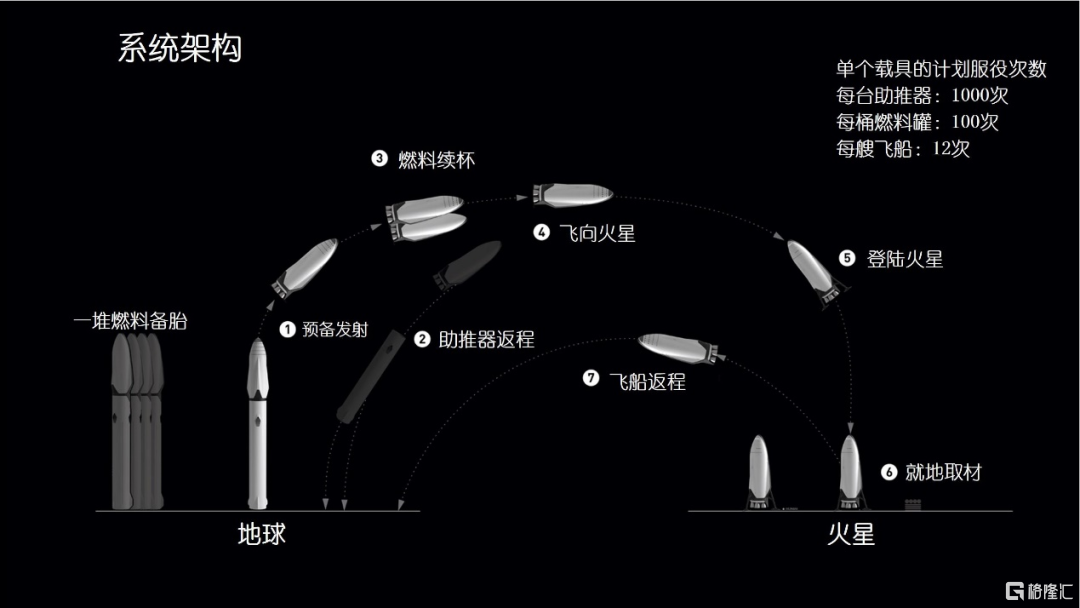

現在,假設我身處三十年後的未來,我即將前往火星旅行,至少要經過這些流程。

1.登機。

乘坐電梯到達一百多米高的發射塔頂,在一覽無餘的自然風光中,穿過艦橋進入飛船本體。

2.起飛。

繫好安全帶後,火箭升空。幾分鐘後。第一階段助推器開始分離,飛船本體繼續前進,直至抵達近地軌道。

3.補給燃料。

助推器在安全着陸後,會再被安裝一艘充滿推進劑的新飛船。

再次升空,準確把充滿推進劑的飛船送到指定軌道,與上一艘飛船對接。

這個過程會重複好幾次,直到最開始的那艘飛船燃料被補滿。

4.前往火星。

所有旅客將在微重力環境中,渡過三個月的快樂時光,這剛好也是你對一段關係產生厭煩的時間長度。

5.進入火星大氣層。

此時,船體外部摩擦出耀眼的火花。忍受一段激烈的噪音污染後,飛船垂着降落火星地面。

6.異星球生活。

殖民早期,大部分來此的人,或許都是幫助夯實基建的工程師。

往後十幾年,項目就多了,科研、探險、創業……這裏會出現大大小小的商業街,漸漸衍生出煙火氣息,定居和遊客越來越多。

7.返程。

搭乘最近的一趟火星往地球航班。

返程燃料所需的液氧和甲烷,可以從當地豐富的冰海和大氣中就地取材——這很可能是火星的支柱產業。

回家後,對着朋友們吹噓自己在火星的所見所聞,化身為一個裝逼都帶着火星範的人。

到2060年,火星上的人口已經超過十萬,你兒子效命的企業,剛好在火星上有分公司。

他即將和親友們吿別,前往火星調任,至少26個月後才能回家。

同時,你剛上初中的孫子也説,他準備申請報考火星的高校,並進修城市規劃學位,為新城市添磚加瓦。

你憂心忡忡:萬一他永遠不回來了咋辦?

畢竟,作為90後,你早已與時代脱節,記憶還停留在太空旅行既危且險的年代。

看着子孫輩一個個往外星遷徙,你彷彿回想起多年前,父母輩前往沿海城市打工的情景。

……

時間繼續推移。

此後,隨着火星殖民技術越來越成熟,新世界的人口越來越多,當越來越多人看到外星球的日常生活,他們(尤其是年輕人)便會開始思考:

“是不是應該趁還沒老,去見見世面。”

又二十年後,2080年,,火星移民達到100萬。當一個個新城市拔地而起,這裏早已成了人們的第二故鄉。

當新一代人長大成人,當地社會已和地球並無區別。

彼時,當盛大的慶典在兩顆星球同時舉行,很多人開始懷念火星殖民的奠基時期,SpaceX的畫面被重新記起——一副天馬行空、被人成為神經病的開創簡史。

但現在,已經有十幾家公司運營地球—火星專線,成百家的企業謀求在火星上的發展和契機。

不斷髮酵的太空殖民吸引了越來越多人蔘與,所有人都迫切希望成為其中的一份子。

就像馬斯克所説的:

“你可以把火星殖民想成一個剛由受精卵進化而成的有機體,之後它會成為多細胞機體,然後進行器官的分化——這對於新世界也一樣。”

這樣的未來,誰能拒絕呢?

2

偉大征程

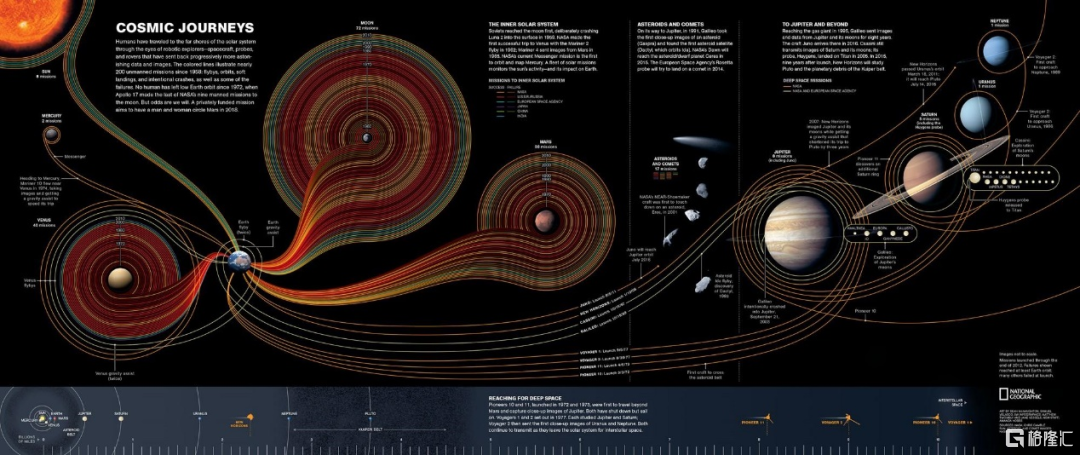

首先,請看下圖,這是人類近50年對太陽系的探索。

其中,對比星落密佈的月球,我們只有38次上訪火星的記錄。

而且,探月記錄的絕大部分,在1960~1980年間。拋開冷戰的背景不談,載人登陸的祕技似乎被鎖在了黃金歲月之中,無人解鎖的後果就是技術斷層。

馬斯克提出火星殖民計劃的精妙之處,就在於承接了黃金年代的夢想,把30年的斷檔重新讀取,提出星際種族的戰略,為人類存亡絕續做一個備份。

説起來容易,該怎麼做呢?

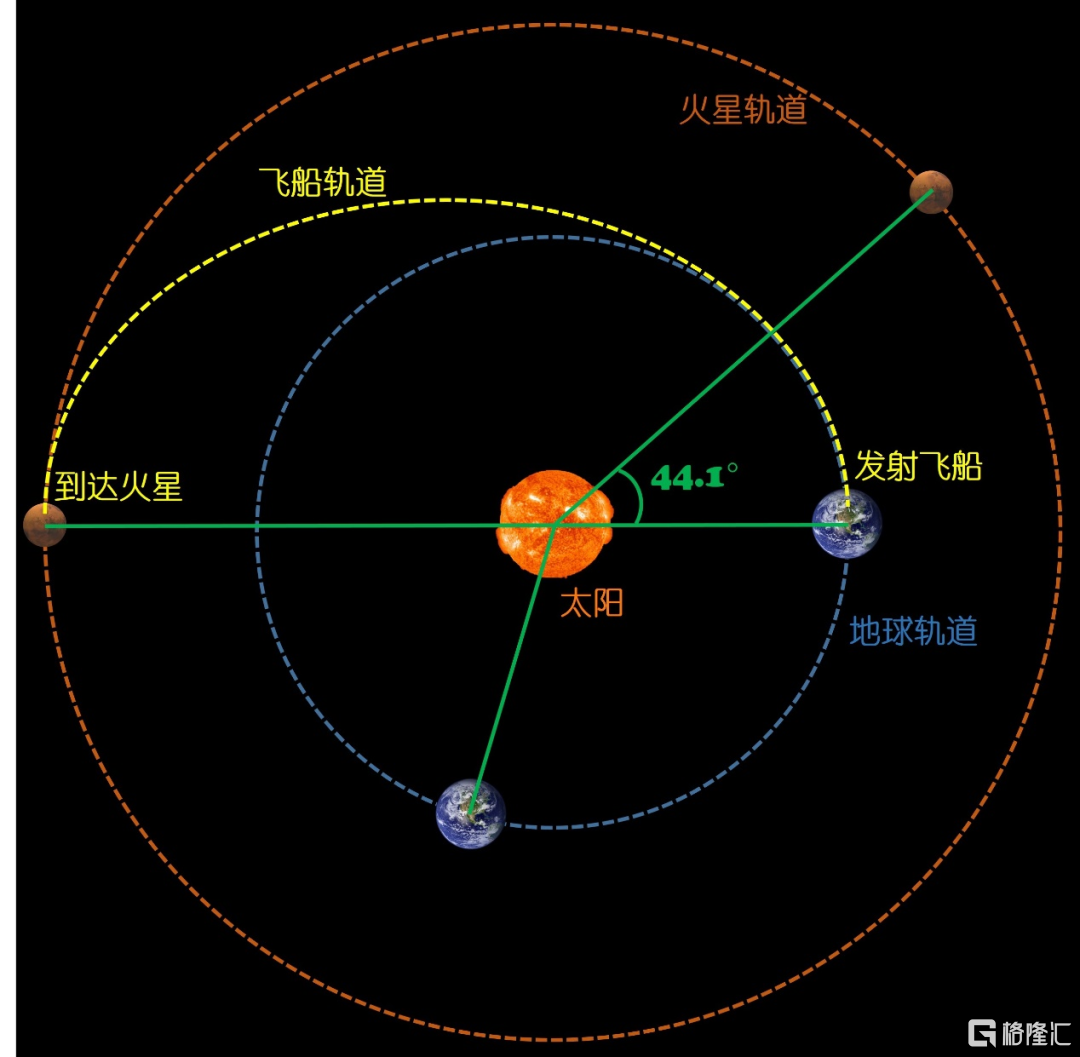

火星旅行的理論方案有不少,最為人熟知的是霍曼軌道轉移。

根據該理論,在離開地表後,航天飛船需利用兩次加速,切入到半徑更大的火星軌道中。當火星到達自己軌道對應的點,飛船就正好被納入火星的引力範圍,從而完成登陸目標。

這不是最快、也不是最近的路徑,卻是最省燃料的方案。(具體的計算公式很複雜,這裏不做討論。)

問題的關鍵來了,燃料的“節省”。

但在現實中,這幾乎是不可能的。

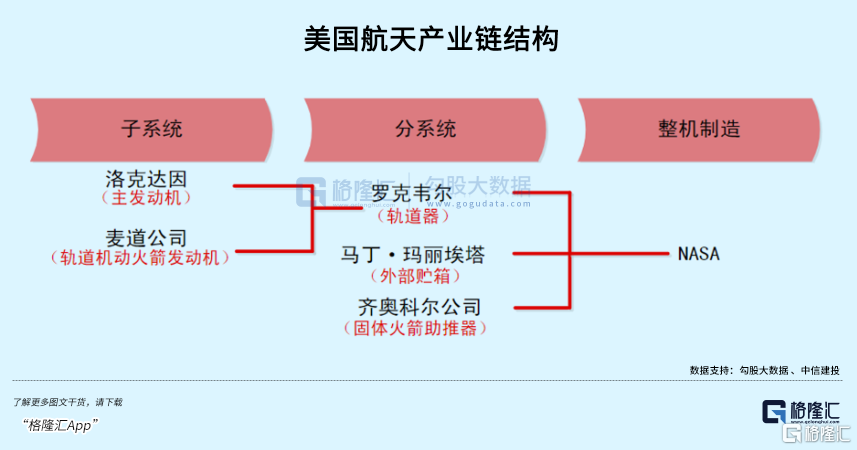

傳統飛船近地軌道運輸目前的成本為$18000/kg。之所以這麼高,是因為在航天飛機領域,上游長期被幾家供應商壟斷。

洛克威爾公司研製的軌道飛行器,洛克希德馬丁提供的外部燃料箱,阿連特技術系統公司開發的固體火箭助推器,然後這些大公司同時還有自己的分包合同,每一家分包商又必須從售價中抽成來盈利。

一層層盤剝後,成本不可能降下來。

只有自主研發所有部件,才能省去大量被抽成的利潤。

更有其他好處。不僅能全程監控,打造更高效的研發系統,員工之間也能就新設計直接交流,毫無障礙。

SpaceX正是在此環境中誕生的。

它是全球第一家實行火箭製造縱向整合的公司,依靠美國軍方支持,完成了研發和製造零件整合。

在創立之初,馬斯克就聲稱:

SpaceX正通過在火星上建造一個自給自足、百萬人口的文明來實現人類的跨星之夢。

為什麼要“跨星”?馬斯克將之稱為“種族的生命保險”。用通俗的話來説,即把雞蛋放在不同的籃子裏。

現在所有人都居住在母星,一旦遭遇什麼不測,第三次世界大戰、黑科技自毀或自然災害,根本沒有迴旋的餘地。

為什麼選擇火星?這個顯而易見,太陽系中只有火星和地球環境相似。

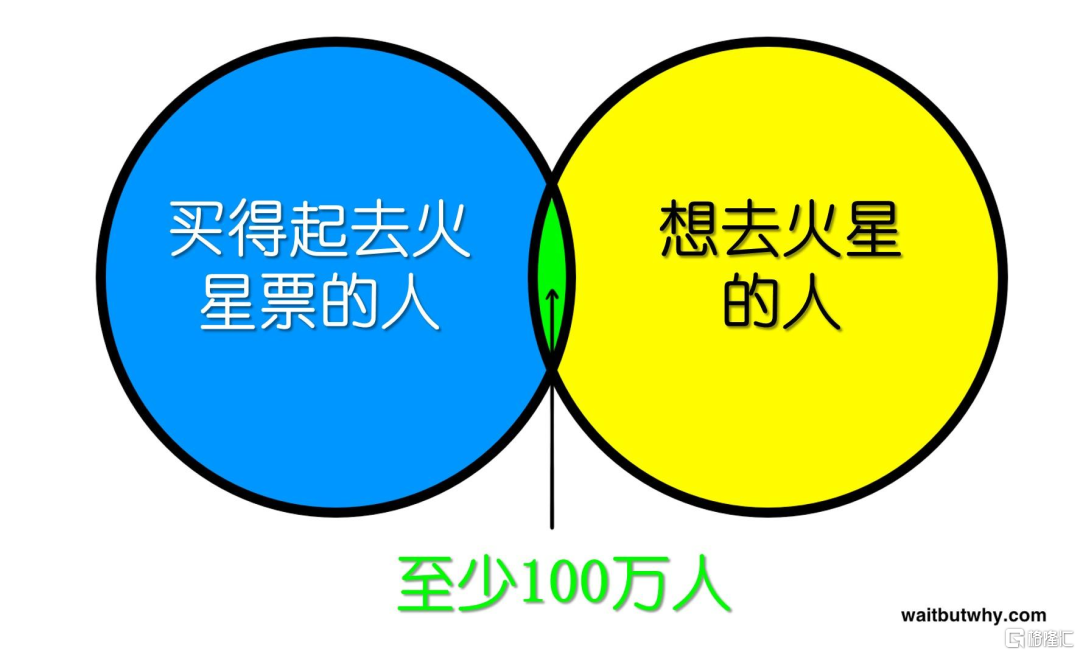

這些都好理解。問題在於,你要怎麼帶着100萬人飛到火星?

馬斯克認為,太空飛行花銷過高的根本原因,是我們的登陸方式太過殘暴——在海洋中撞毀或大氣中焚化。

反覆試錯幾次後,他終於搞定了這一難題。

2015年,獵鷹9成功發射並回收。

很快,史無前例地,之前用過並回收的獵鷹9為SpaceX正式被貼上“可再利用”的標籤。

派一支二手箭執行任務,你只需要支付推進劑和一點例行維護的費用——這直接節省了太空飛行成本的100甚至1000倍。

根據估算,其運載成本為1.54萬美元/kg。

這還遠遠不夠,但已經比之前的創新簡單了。

比如我們現在看到的超大火箭,之所以設計成這樣,就是想通過在軌道上補料,來降低成本。具體的技術流程,這裏就不詳談了。

即將發射的這支火箭,成本大約在在0.66萬美元/kg。按一個成年人體重為80kg計算,去火星的單程估價為50萬美元。

而且,按照馬斯克的説法,最終價格可能降到10萬美元以內。

這是個非常誘人的數字。

如果價格1億美元,除了國家買單,沒有人願意掏這個錢上太空;如果5000萬美元,也許有幾個富豪會願意嚐個鮮;如果1000萬美元,會有更多的富豪願意體驗。

而如果是50萬美元,我們所熟知的一些網紅、名流,大概率都會去上太空轉一圈。

獵鷹9號

當上天價格為1億每人次時,人類會建造幾個小型太空實驗室,送幾個實驗員,發射幾個小型無人探測器——這是波音等老航天開的黑店價格。

當上天價格1千萬每人次時,人類可以建造大型太空實驗室,極少數富豪會一擲千金嚐個鮮,但尚無建設太空旅館的必要——此時的潛在太空顧客規模大約在千人量級。

當上天價格為1百萬每人次時,富豪名流都可以去太空遊玩,太空旅店、初步的太空工廠、月球和火星基地,都會被提上日程,太空商業投資熱情會被點燃,太空基建會達到小鎮規模——此時的潛在太空顧客規模大約在10萬人量級。

當上天價格為10萬每人次時,大量的富裕人羣皆可前往太空,大規模的軌道基建成為可能,太空城市初具雛形,火星基地會擴張為殖民地規模——此時的潛在太空顧客規模甚至能達到千萬人規模——這時太空旅行如飛機航班一般常見後,可以達到的層次。

這些場景,預計會在本世紀中後期都能實現。

而當上天價格為1萬每人次時,人類的足跡將遍佈整個太陽系,星際貿易興起,小行星帶開採迎來投資熱潮,太空殖民地基本可以自給自足,開始產生太空主權。

此時,人類正式成為太空文明。

要達到這一層次需要極為發達的軌道基建,鋪設動量交換網絡,使得飛船從亞軌道開始就可從軌道基建獲得動量補給,在幾乎不消耗自身推進劑的情況下抵達太陽系的各個角落。

這時,大型星際載具也將具備投資價值,使用核聚變推進技術的大型運輸艦、大型工業艦乃至星際戰艦都會成為現實。

這樣的場景預計會在22世紀初實現。

屆時,一個全新的市場,乃至嶄新的文明進程,就真的啟動了。

3

尾聲

回到現實,馬斯克的火星移民計劃,已經被無數人詬病了。

有人説是騙局,有人覺得異想天開。

對此,他曾迴應過:“在地球上,只要你想你在一天之內就可以去到任何一個角落。在這裏,已經沒有任何物理的限界可言。現在,宇宙才是我們的邊界,對於任何具有探險精神的人來説,宇宙的探險才是心嚮往之。”

先不論對錯。

至少,你得去嘗試。

近十年,SpaceX佈局星鏈時,國內互聯網大廠一邊佈局PDD,一邊説衞星手機通訊是假消息;當馬斯克、黃仁勛押注OpenAI時,國內一邊佈局社區團購,一邊説我們的人工智能獨步天下,大洋彼岸20年都無法超越。

講真,造火箭,造大火箭,不是什麼高大上的事情。

但是,只有一個人去做,他就成了最特別的那個——某一種可能的未來,被掌握在一個人手中。

這僅僅只是選擇上的區別。

馬斯克的火星殖民計劃,不一定能成功,但必定會成為一個開始。