本文來自格隆匯專欄:華泰固收張繼強,作者:張繼強 、張健、何穎雯

摘 要

報告核心觀點

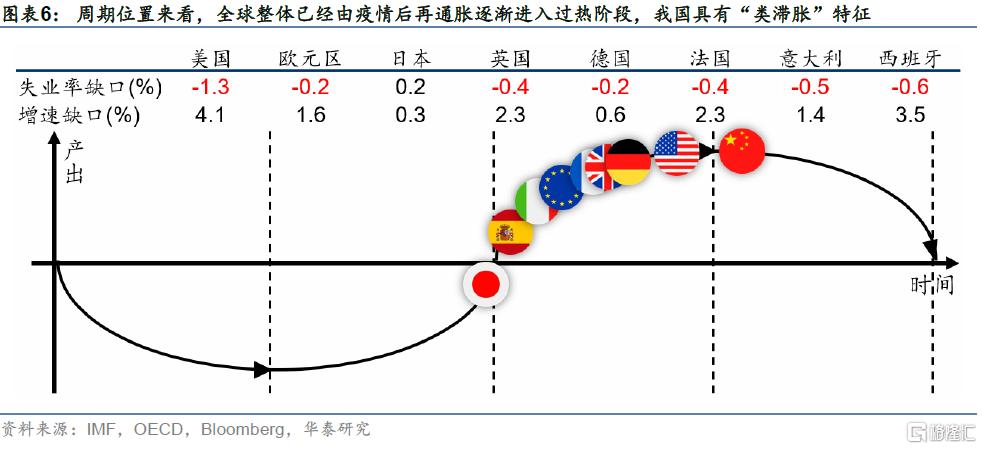

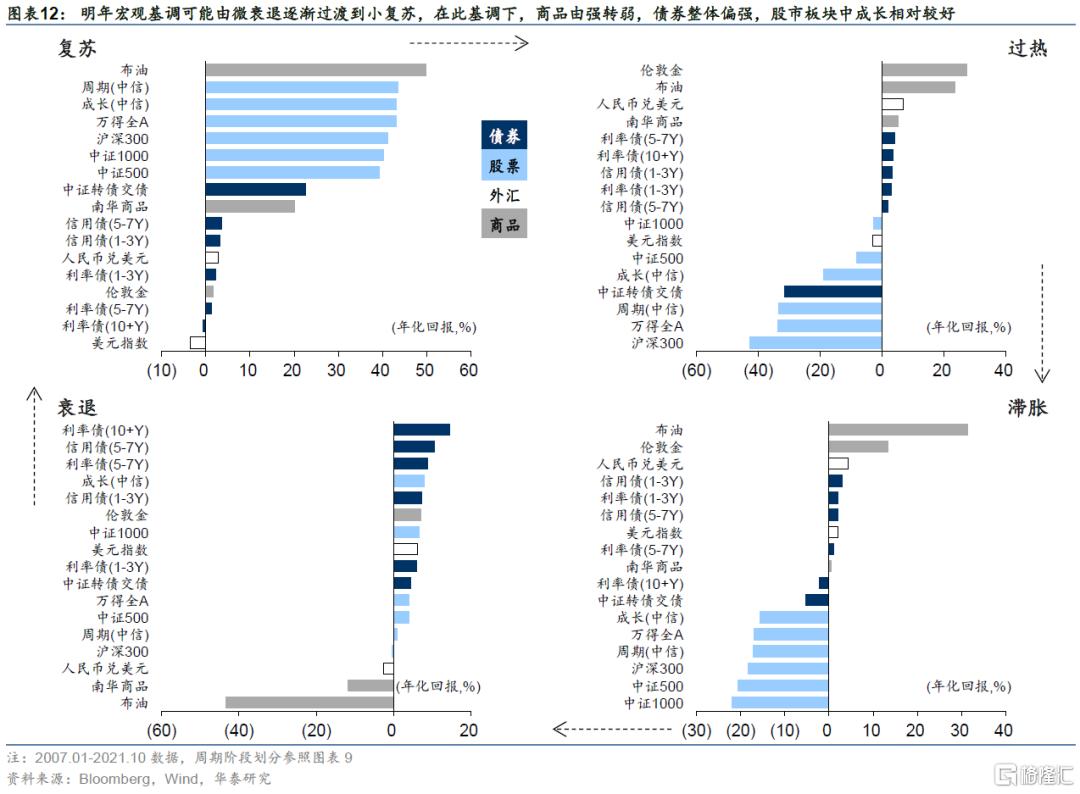

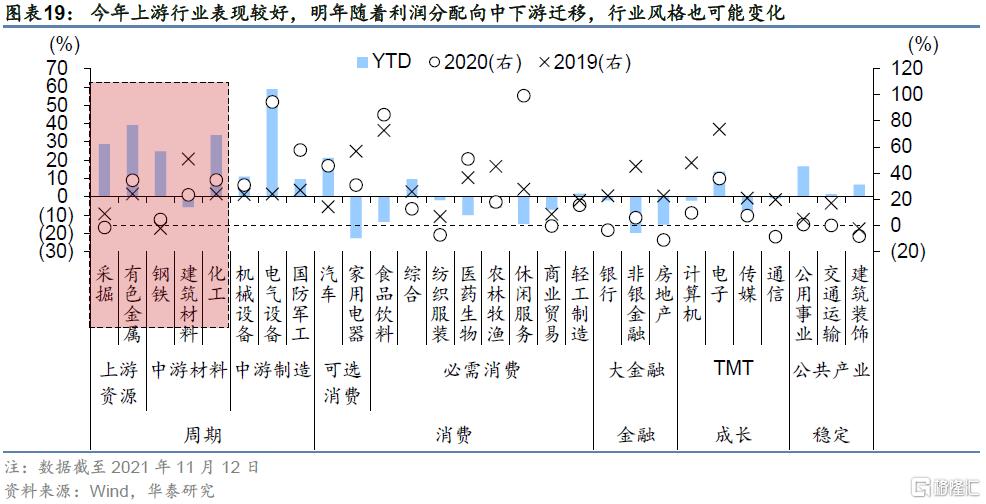

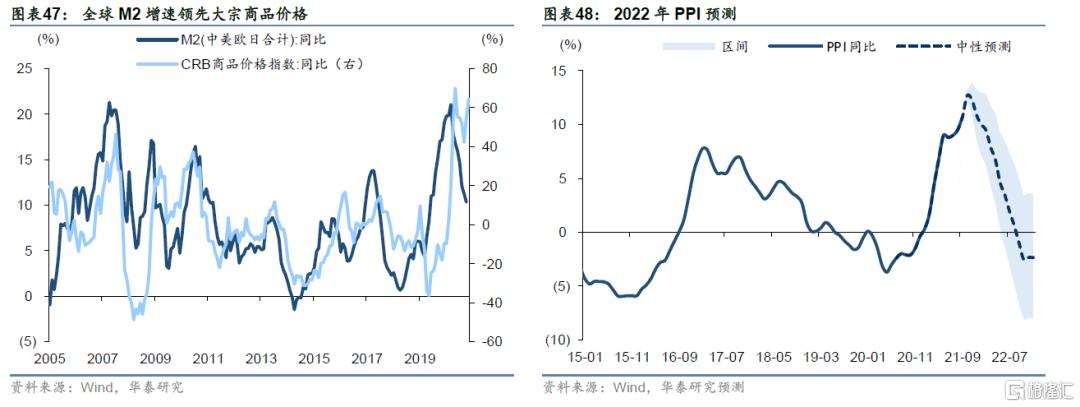

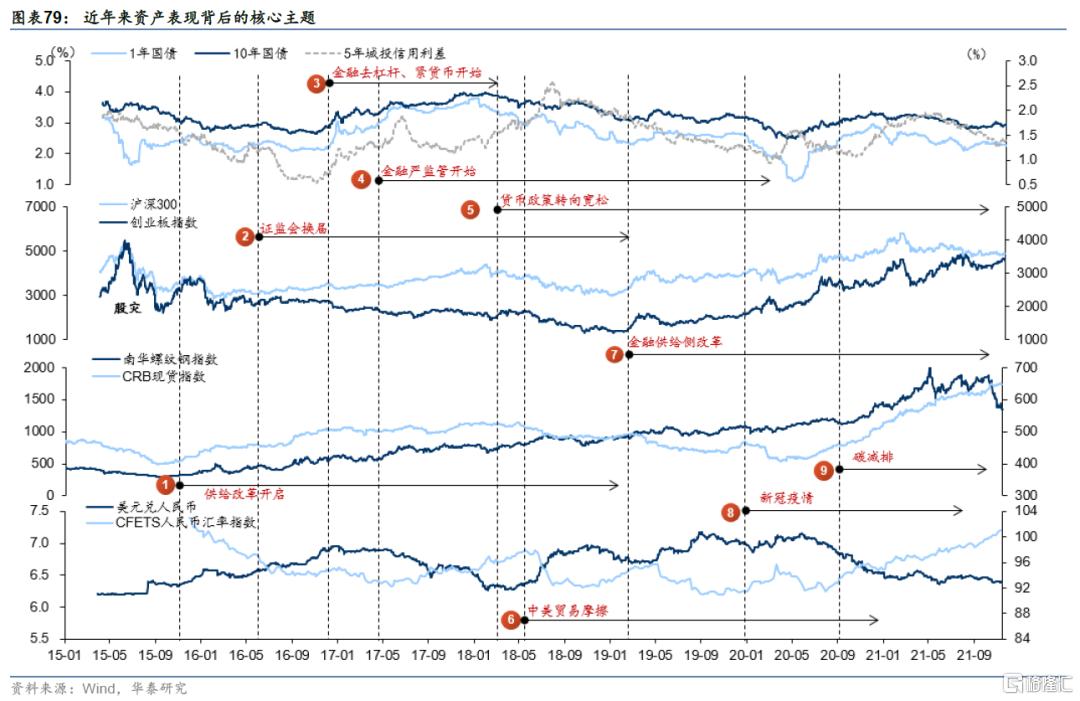

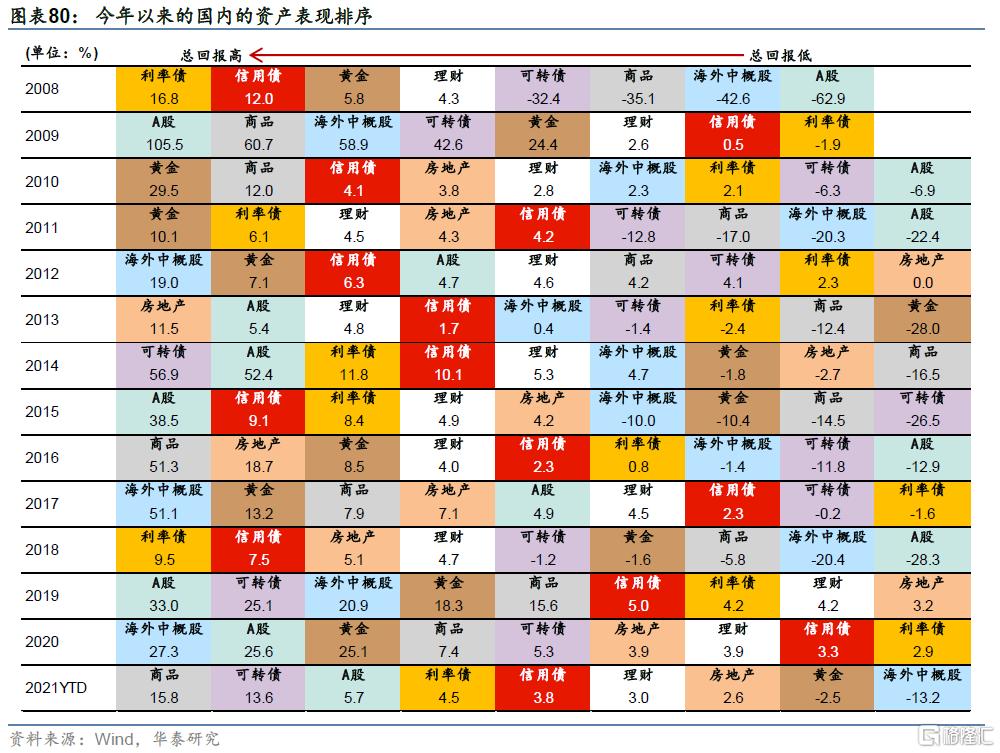

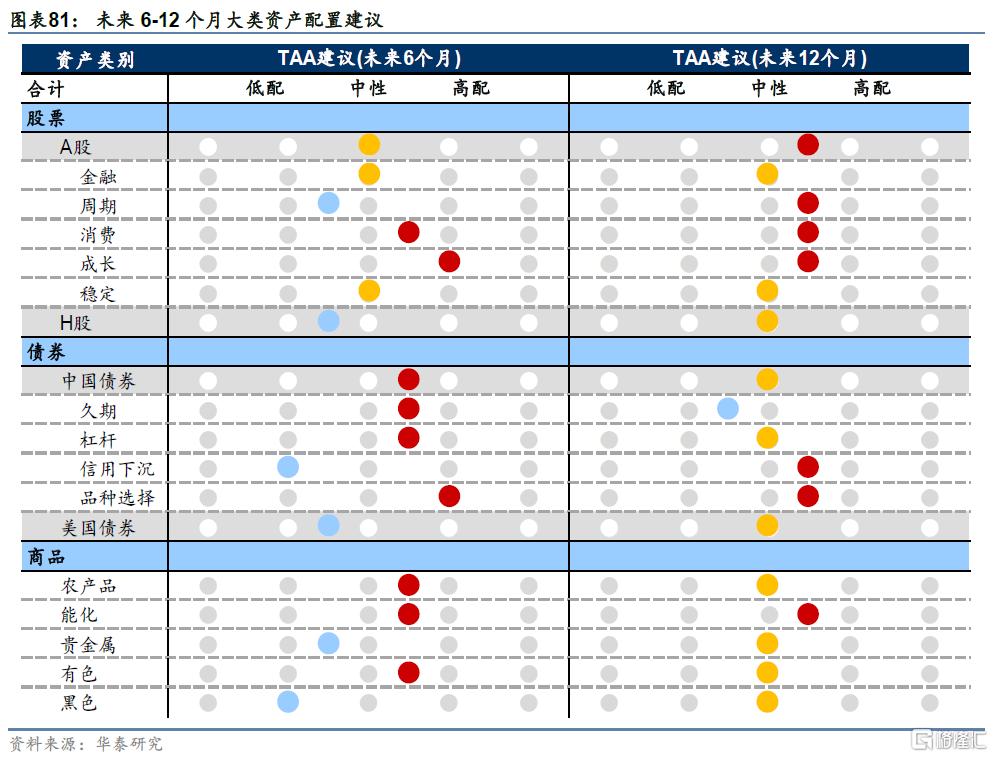

明年前承疫情,後啓換屆,長期有碳減排、經濟擺脫地產依賴等趨勢,短期有全球開放國門、產業鏈修復、維穩需求等變數,分別貢獻戰略配置方向與戰術調整思路。宏觀經濟週期依“類滯脹”→“微衰退”→“小復甦”輪轉,PPI向CPI傳導,上下遊利潤重新分配,經濟動能由出口向財政等切換。流動性外部(美聯儲等)趨緊而內部(寬信用、居民資產再配置等)仍偏鬆。資產輪動可能如週期輪轉一樣加快,上半年債券仍有可爲、股市結構市,下半年權益表現可能更突出,債券品種選擇更重要,權益關注經濟持續、供給鏈緩解、高賠率等選項,而商品多能化空黑色等都是不錯的交叉策略。

宏觀主線:“類滯脹”→“微衰退”→“小復甦”

換屆背景下,“做長期正確的事情”與“短期穩定”再平衡,逆週期對衝或使得週期輪轉加快、波動減小。關注六條主線:1、全球產業鏈修復利好此前受約束嚴重的行業;2、PPI-CPI剪刀差收窄,成本壓力緩和下的中下遊行業“困境反轉”;3、減碳投資、產業鏈補強相關行業;4、逆週期政策發力新基建;5、美聯儲主導下的全球央行緊縮週期下的美元、貴金屬與新興市場;6、全球開放國門下的社交、出行相關行業與能源品,中國地產大週期拐點下的黑色系走弱趨勢。

流動性:內外有別

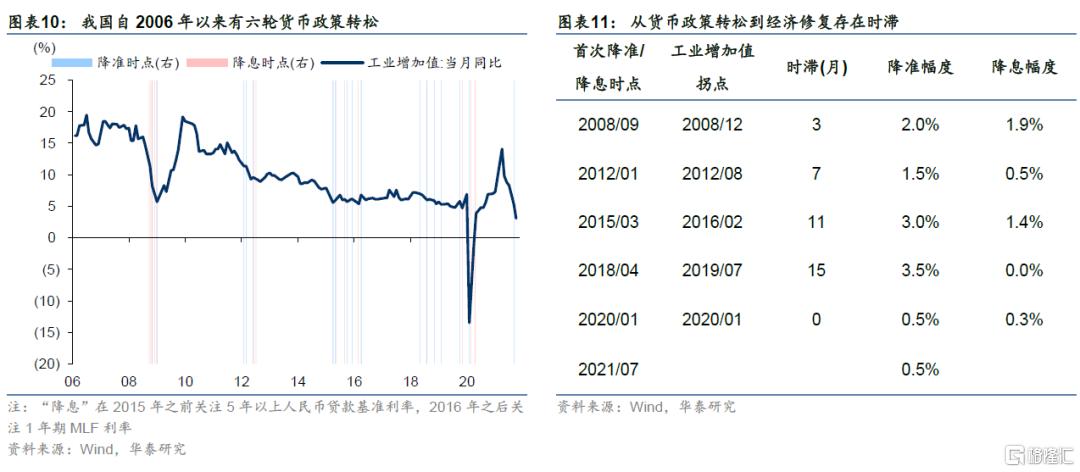

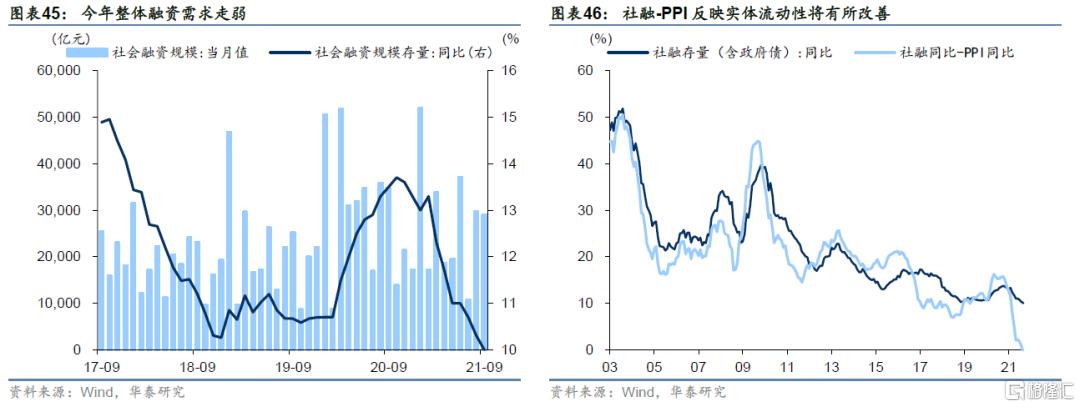

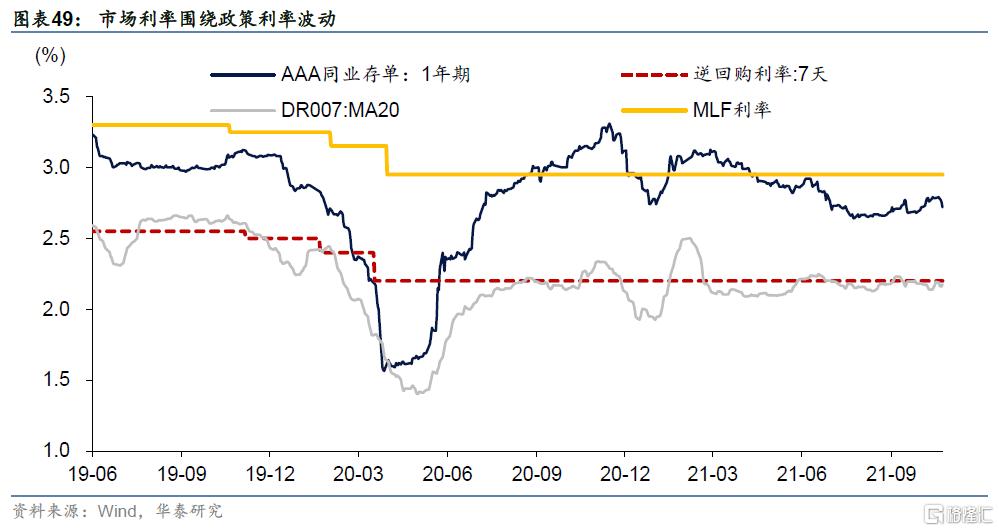

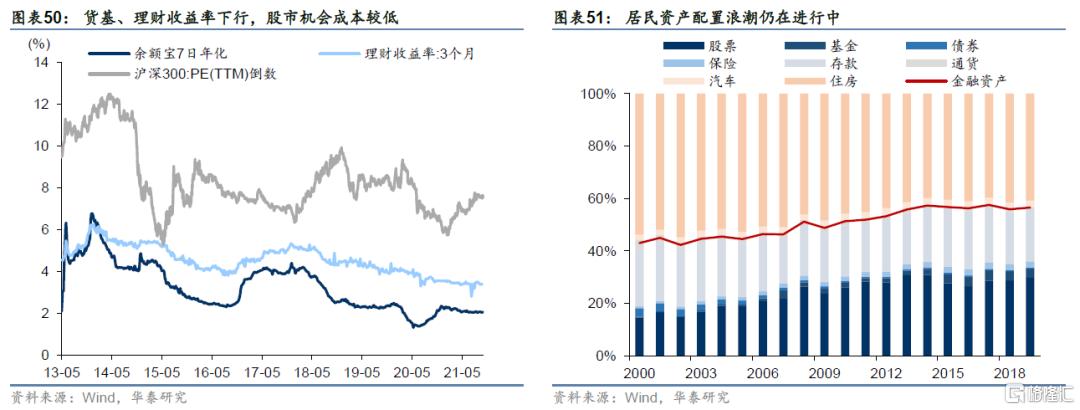

全球流動性邊際收斂,美聯儲縮減QE持續推進,滯脹與加息預期升溫。我國貨幣政策易鬆難緊,海外流動性收緊影響有限;宏觀流動性方面,社融-PPI將企穩回升,穩增長訴求+地方債集中供給+地產信貸放鬆+基數效應→社融增速大概率回升,供需+流動性+基數效應→PPI前三季度回落、四季度企穩;狹義流動性方面,市場利率圍繞政策利率波動,資金利率中樞預計微降;金融市場流動性支撐股市結構性行情,中長期偏有利,需警惕外部擾動。

估值與相對價值:橫向有優勢,縱向換中樞

全球資產橫向看,中國資產估值有相對優勢,中美利差仍處於較舒適區間,明年或因美聯儲收緊貨幣政策而收窄。跨市場比較來看,股債性價比中性,股債預期回報和波動率位於歷史低位,當然縱向比較有侷限,結構性特徵更值得關注。股票在宏觀環境承壓、貨幣政策易鬆難緊下,估值水漲船高,結構分化仍存。債券利率中樞在下行區間,但空間打開需基本面催化,從勝率和賠率角度看,3%及以上是增持區域。中高等級信用利差仍處於較低位置。

資產配置研判:“長期主線”爲盾,“短期應變”爲矛

明年在高質量發展大格局下,“雙碳”目標、國內大循環、科技自主可控等仍然是值得長期配置的底倉方向。而換屆之年政策維穩、全球國門開放、產業鏈修復、上下遊利潤再分配等短期事件,又貢獻了可以階段性進攻的主題。我們認爲明年上半年債券仍有可爲、股市結構市,下半年逐漸向股票切換。全年來看各資產類別,股市成長+消費>穩定>金融>週期,重視新能源、新基建、軍工、國產替代等板塊機會,債券品種選擇>槓桿+久期>信用下沉,商品能化>農產品>有色金屬>貴金屬>黑色。

風險提示:疫情超預期衝擊;國內外通脹加劇;政策取向及力度。

傳統思維範式面臨的新挑戰

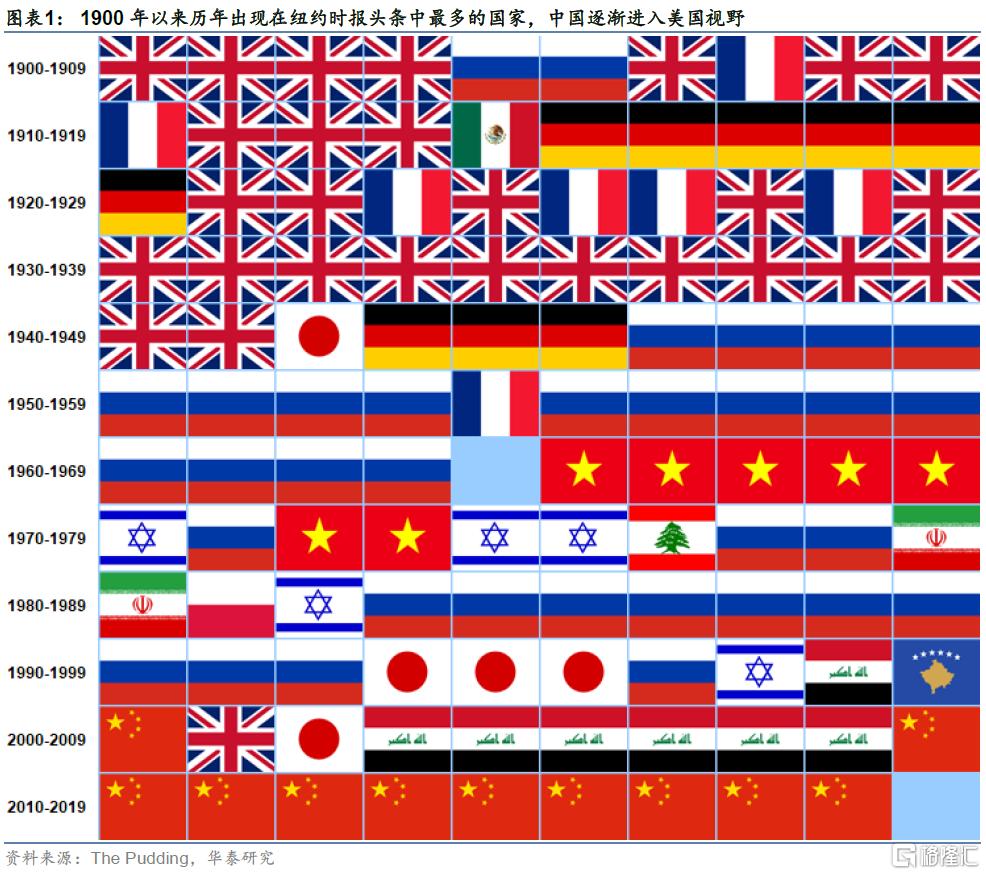

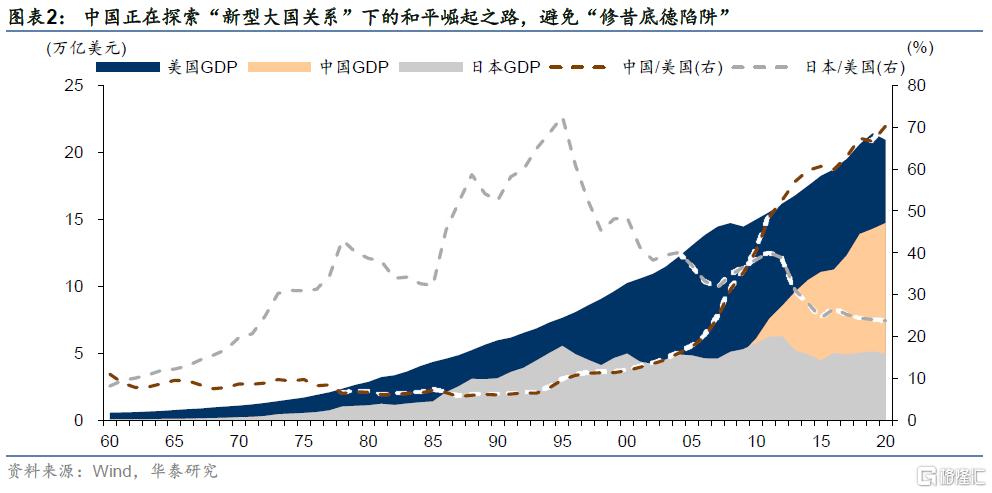

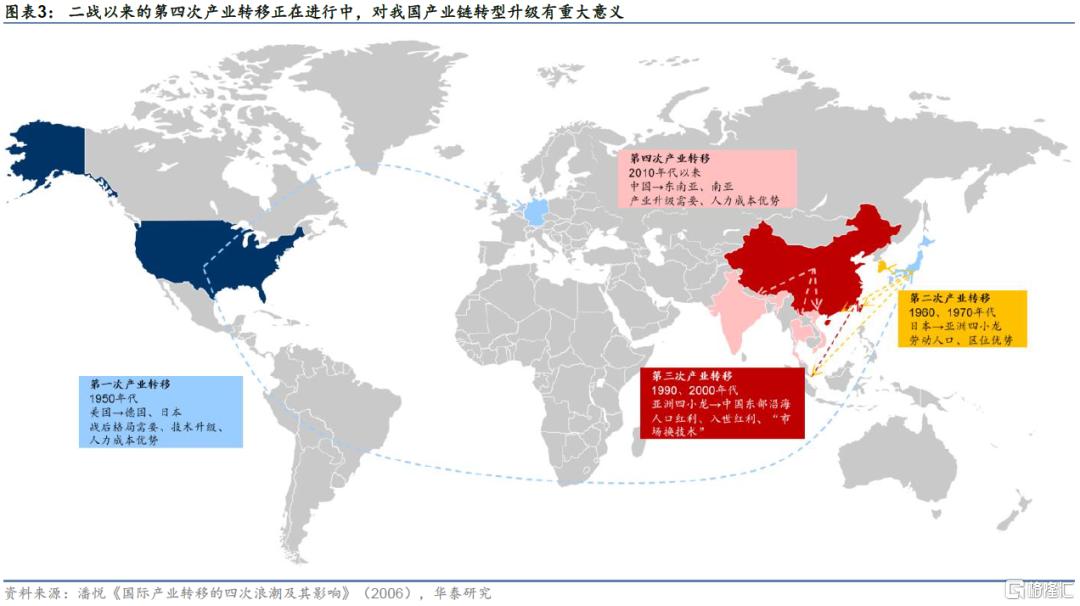

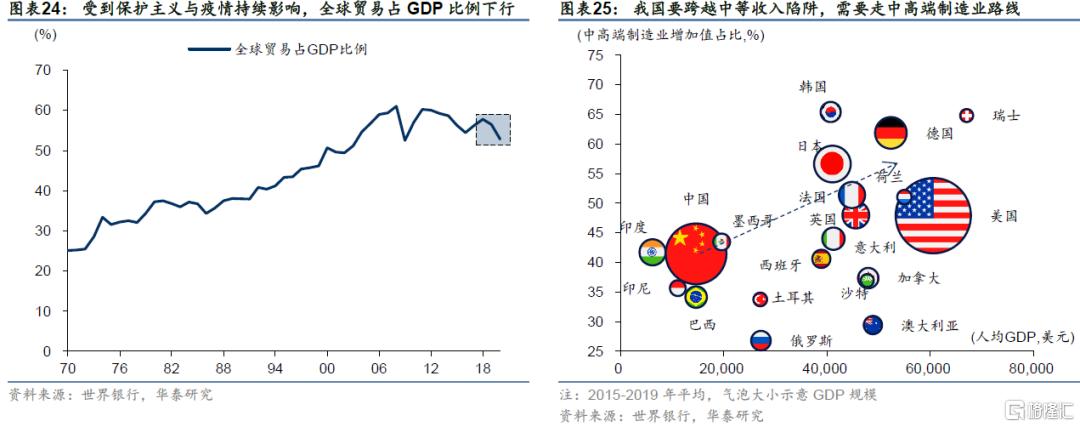

我們身處百年變局的年代,逆全球化、保護主義思潮出現,中美關係已經發生深刻變化,第四次產業轉移正在出現,新一輪科技革命方興未艾,碳減排已經是全球共識,身處新發展階段。在新形勢下,中國國家層面的“KPI”都已經出現了大的調整,創新、協調、綠色、開放、共享等新發展理念已經在影響方方面面,共同富裕是長期目標,效率與公平並重。產業鏈補鏈強鏈,“削山排雷”,都是爲了高質量發展、可持續發展,做大國內內需市場,打造雙循環發展格局。去年以來的疫情不僅短暫地給全球經濟按下了暫停鍵,行至今年,疫情給逆全球化、國際競爭、產業變遷、政治思潮等帶來的“加速效應”逐漸顯現。

在此背景下,幾個中長期趨勢值得持續關注:

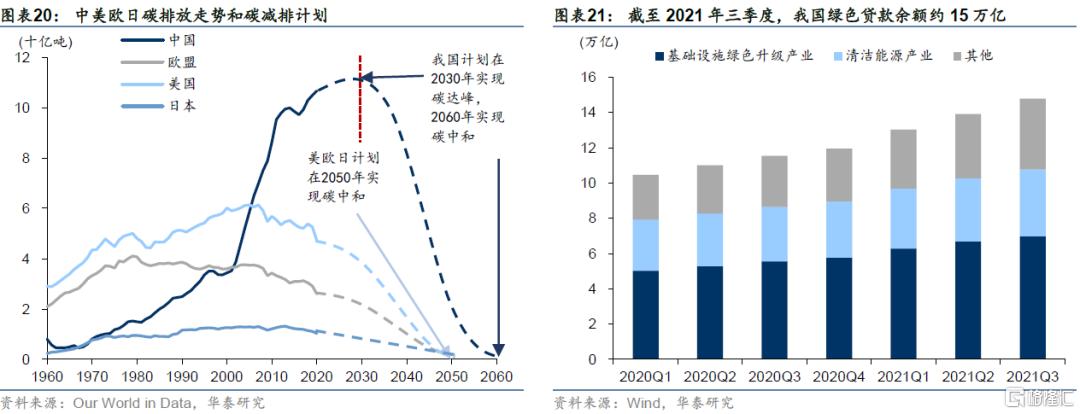

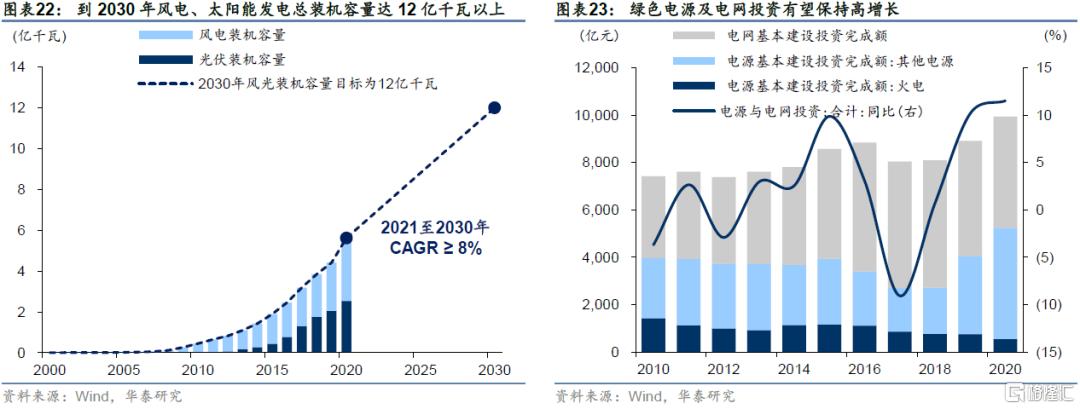

第一,從全球化、城鎮化到減碳。過去四十年我國經濟發展的核心是全球化、城鎮化,未來三十年減碳可能是主旋律,相關產業是優質賽道。

第二,安全、自主可控仍是主題詞。用增長解決一切矛盾的時代已經過去,安全與發展、效率與公平並重。面對技術卡脖子等問題,產業鏈補鏈強鏈仍將是未來的重心,科技創新而非模式創新是政策鼓勵的重點。

第三,龐大的內需市場是根基。隨着房地產、教育、醫療等生活成本在收入佔比中下降,大衆必需且功能差異化的消費品、汽車等耐用品及服務消費的需求或將上升。

第四,居民資產再配置浪潮仍在繼續。銀行理財淨值化,房地產稅的推廣削弱房地產投資屬性,都會導致居民存在資產再配置的需求。

短期來看,我們仍處於“削山排雷”的關鍵時點。所謂“新三座大山”包括房地產、教培、醫療,所謂的“雷”包括房地產、地方政府隱性債務以及產業鏈卡脖子等。今年前有百年慶典,後有換屆,且外需支撐下穩增長壓力相對較小,目前仍處於解決問題、化解矛盾,並做長期正確事情的關鍵窗口期。目的在於打造更加強韌的經濟,中長期釋放消費潛力,驅動資源配置向創新、高端製造事關核心競爭力的領域等傾斜。

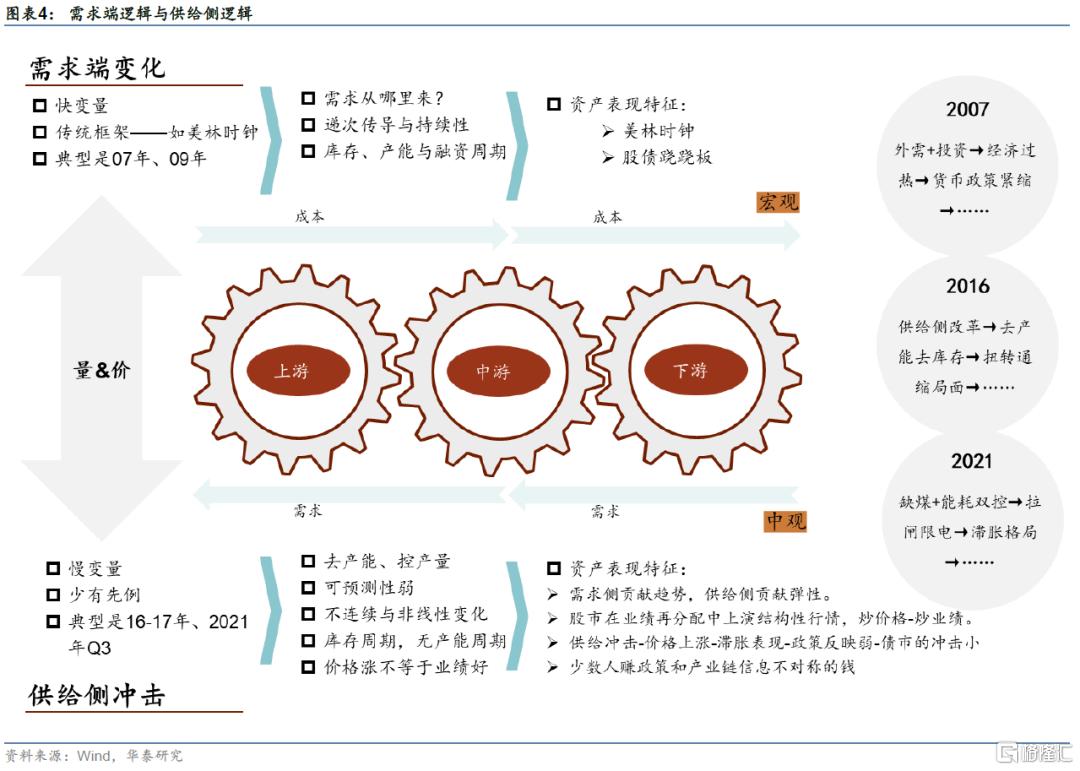

在這種背景下,投資者的思維習慣也需要做出調整。第一,看宏觀更要看中觀,看總量更要看結構,看需求也要看供給;第二,我們在之前曾闡述,做長期正確的事情意味着我們需要從中國版ESG的角度去理解行業政策和衝擊;第三,傳統上我們更傾向於從需求側想問題,但現在經常出現的反而是供給衝擊,政策的反應也會有所不同。

從中國版ESG的角度出發,投資中的行業選擇標準正在逐漸多元化,看重盈利、成長性的同時,更加關注盈利健康程度、社會責任、環保、能耗等方面。“效率優先”思想在投資領域的投射就是重視企業盈利與成長性。但在當前效率與公平再平衡的大背景下,上述單一指標對行業選擇的影響正在弱化:一方面,除了關注企業盈利水平外,還要關注企業高盈利的來源和可持續性。

而從思考角度上,在傳統的經濟週期分析中,我們更習慣使用需求側分析框架,傳統套路是三駕馬車(投資、消費、外需)、貨幣財政逆週期政策、美林時鐘,但疫情後的全球經濟供給側擾動也不可忽視,需要新的思考維度。在傳統的經濟學理論裏有一種說法“短期看需求,長期看供給”,即是指一般情況下,短期內土地、勞動、技術、制度環境等供給側要素相對不變,彈性更高的需求貢獻了經濟的主要波動,故經濟短期內的調控政策往往更依賴於對總需求的刺激,此前使用基建、地產等對衝出口的不確定性。但2015年以後的市場環境變化向我們普及了供給側分析的重要性:短期在政策的推動下也可以成爲快變量,且市場的反應可能比需求側的驅動更爲劇烈。

供給邏輯至少有五個要點:

第一,供給衝擊往往來自於政策、極端天氣、疫情、豬瘟等,可預測性較弱;

第二,供給衝擊的價格反應同樣劇烈,但需求衝擊量價同向,供給供給量跌價升,面臨看價格還是看業績的矛盾;

第三,需求衝擊往往是下遊需求帶動中遊、上遊,漸次輪動。而供給衝擊往往作用於上遊,並通過成本導致業績在上中下遊之間再分配。需求衝擊是把餅做大、做小,而供給衝擊更像是上中下遊之間的切餅過程;

第四,供給衝擊下容易賺政策、產業鏈信息不對稱的錢,普通投資者的優勢不明顯;

第五,貨幣政策只能管控總需求,面對供給衝擊,面臨看價還是看量的矛盾,難有着力點。

宏觀環境:從“再通脹-類滯脹”到“微衰退-小復甦”

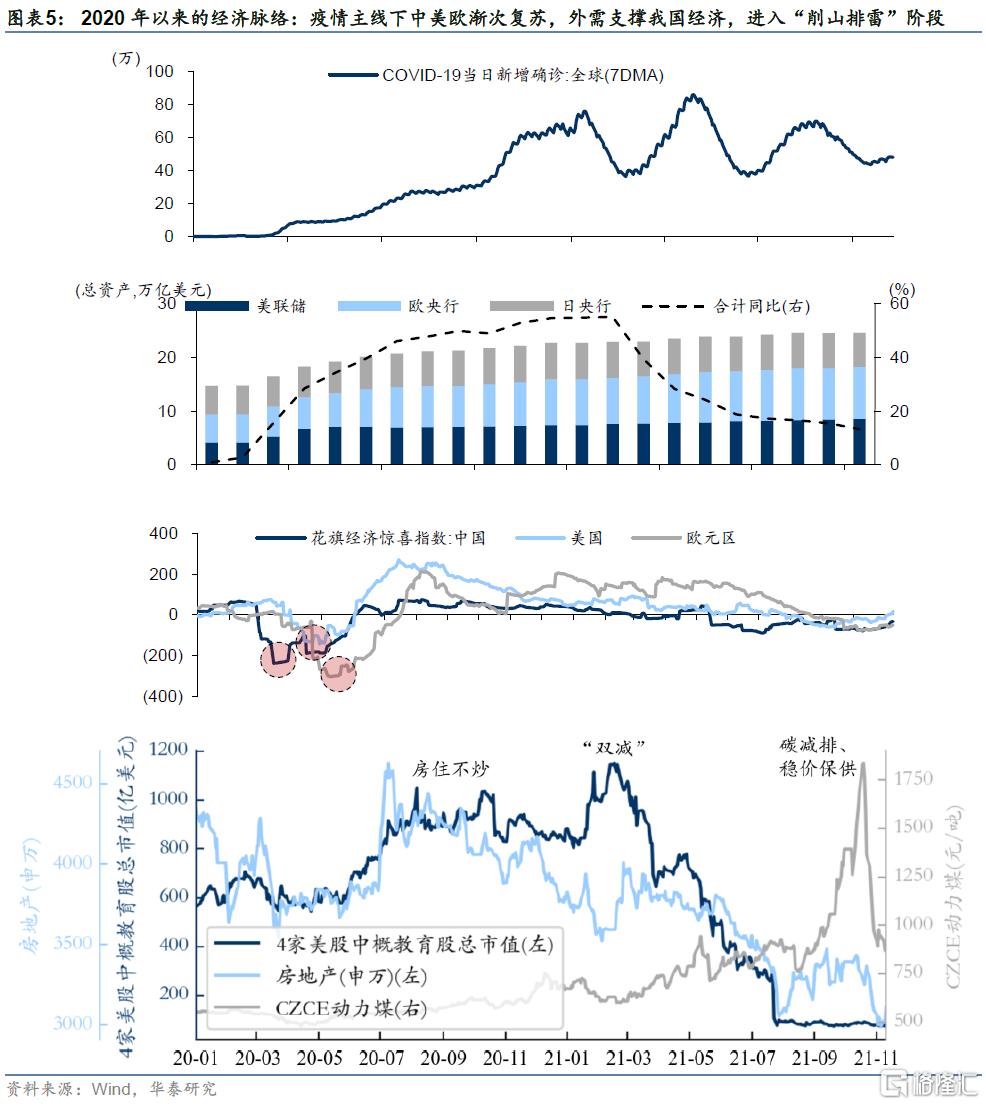

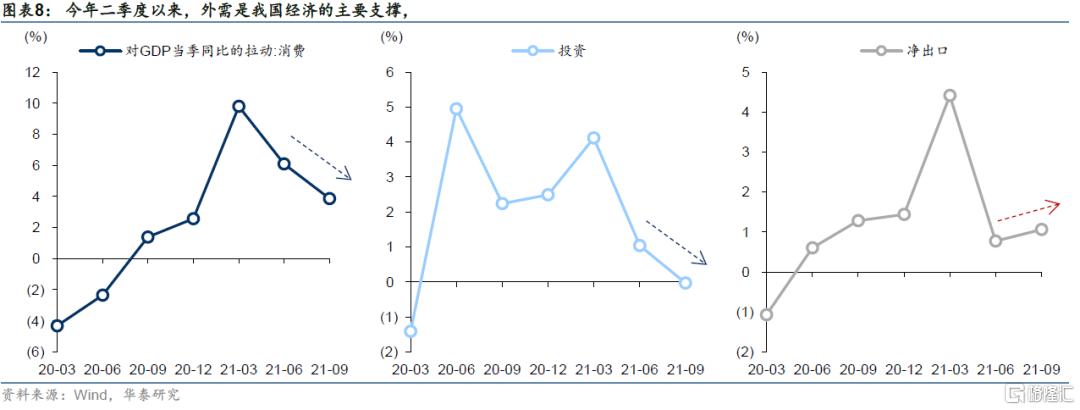

回顧去年起的宏觀主線,呈現出如下特徵:第一,2020年到今年,疫情是最大的基本面和宏觀經濟主線,海外貨幣財政雙寬鬆刺激貢獻需求、中國疫情控制得力負責生產,外需成爲支撐國內經濟的核心。復甦順序呈現外需>內需、製造業>服務業等特徵;第二,今年下半年,在經濟增長壓力較小的窗口,“削山排雷”的關鍵時期,做長期正確的事情;

2022年宏觀環境將面臨幾大特徵:

第一,換屆是背景,需要兼顧長期正確與短期穩定,寬財政、寬信用會否出現。

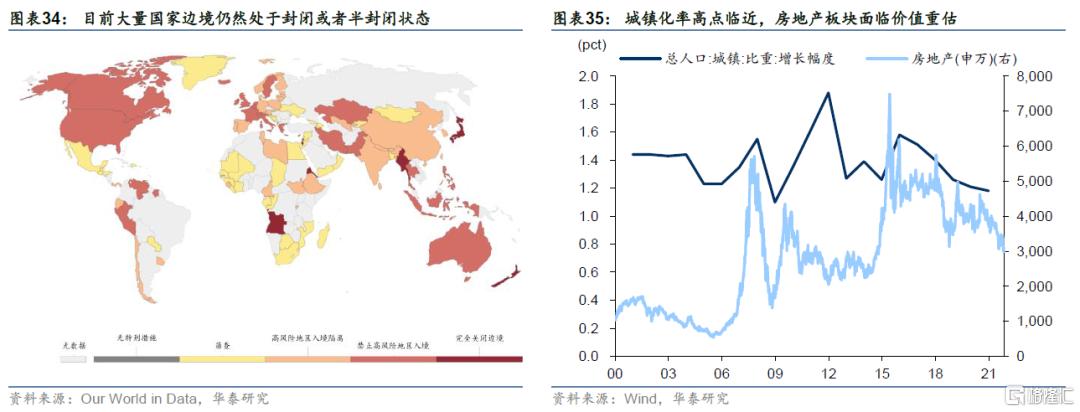

第二,發達國家重新開放國門,中國疫情清零政策會否及何時調整。

第三,全球經濟進入以後產業鏈修復階段,供應鏈從“紊亂”到重塑,海外宏觀政策重心由貨幣逐漸轉向財政。

第四,對我國而言,“滯”的問題更嚴重,“脹”的方面從PPI向CPI傳導。

第五,經濟動能全面切換,從2020年的出口、地產向財政、消費等切換。

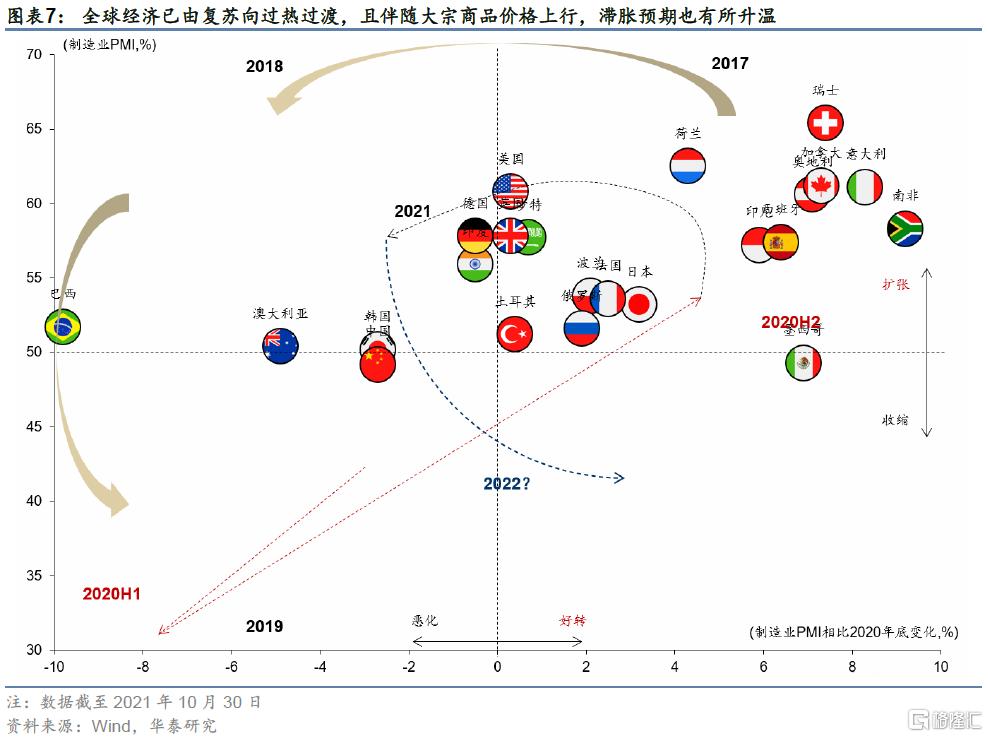

一方面參照2011年前的高波動週期,疫情以來我國宏觀環境歷經了衰退→復甦→再通脹→類滯脹的過程,明年可能繼續向“先微衰退→後小復甦”演繹,但在幅度向2012年以來的低波動時期迴歸,資產表現上從債市偏強逐漸過渡到股市和商品,可以參考但不能照搬。從傳統經濟週期劃分的角度來看,仍從需求端考慮問題,驅動本輪經濟週期輪轉的主要是疫情後全球經濟重啓、由衰退轉向復甦,但當前我國經濟外需是支撐,基建發力受到項目、資金等制約,“房住不炒”影響了消費者、開發商、投資者等多方面預期,信用擴張受限,經濟增長有下行壓力。而前期在能源品供需失衡的影響下大宗商品價格快速走高,導致從數據特徵上看經濟呈現“類滯脹”特徵。

而展望明年,經濟的短期下行壓力與長期正確方向之間的平衡,決定了本輪經濟微衰退或將持續一段時間,而後伴隨跨週期貨幣、財政政策逐漸見效,內需提振逐漸對衝外需放緩,輕工業、服務業回暖弱化能耗約束,明年經濟增長或前低後高,由微衰退向小復甦過渡。

參考歷史上的高波動週期,在微衰退→小復甦的過程中,跨資產來看,商品先走弱再修復,債券由強轉弱、由利率逐漸過渡到信用,股市逐漸走強,行業風格由成長、必需消費逐漸輪動到週期板塊。

但另一方面,本輪週期與2011年前的高波動形似而神不同,資產表現不能簡單照搬,這種不同主要體現在經濟增長動能的切換和供給驅動特徵兩方面。長期來看,經濟增長動能正在由此前的地產週期向新能源週期切換,對上遊商品(黑色vs有色)、股市行業風格及債市收益率中樞等不能簡單參照歷史水平、慎用均值迴歸思路。短期來看,本輪週期供給驅動的特徵更明顯,這使得經濟週期切換較需求驅動時更迅速、宏觀背景由“類滯脹”→“微衰退”→“小復甦”的轉換更快,明年的交易主題切換和行業輪動可能加快,行情看起來更“不連續”。

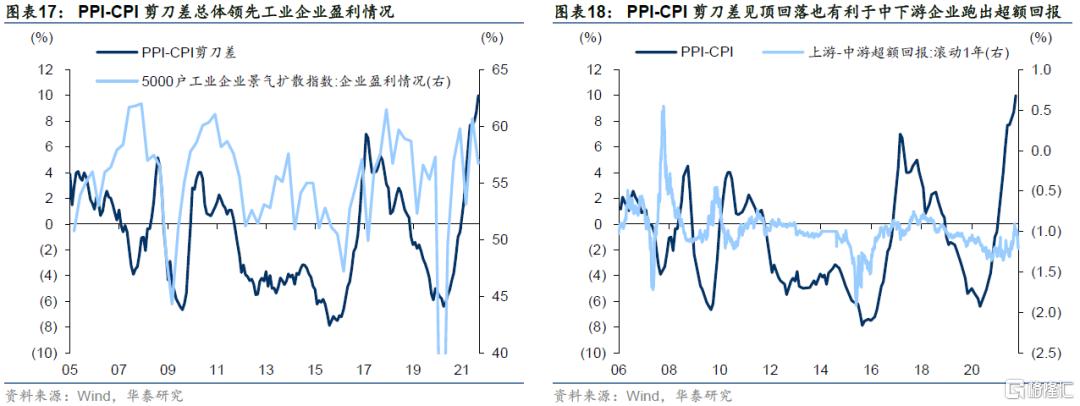

企業盈利表現可能比名義GDP弱,關注PPI-CPI剪刀差收斂的資產表現啓示。今年我國復甦的特徵是外需>內需、製造業>服務業,疊加低碳轉型和能耗政策,使得大宗商品供需階段性呈現明顯的失衡狀態,上遊原材料價格帶動PPI走高,CPI則在豬週期見底回升的過程中保持相對穩定,PPI-CPI剪刀差一度放寬至近10年以來峯值水平。但隨着美聯儲逐漸關注通脹問題,縮減QE開始,市場對美聯儲加息預期也開始回升,我國增長驅動力由城鎮化向低碳化轉型,地產大週期已開始回落,全球總需求對大宗商品價格的支撐邊際轉弱,PPI-CPI剪刀差有望收窄,利潤在上下遊間重新分配,相對而言宏觀環境更有利於中下遊企業的“困境反轉”行情。

主線與主題:從疫情到產業鏈修復

疫情逐漸平復,經濟由外部衝擊下的大幅波動重回低波動週期,決定了各類資產整體來看缺乏貫穿全年的明顯的趨勢性機會,但在“房住不炒”與理財淨值化整改的大背景下,金融市場流動性仍有望保持整體充裕,這給投資者精選行業主線和階段性主題提供了空間。

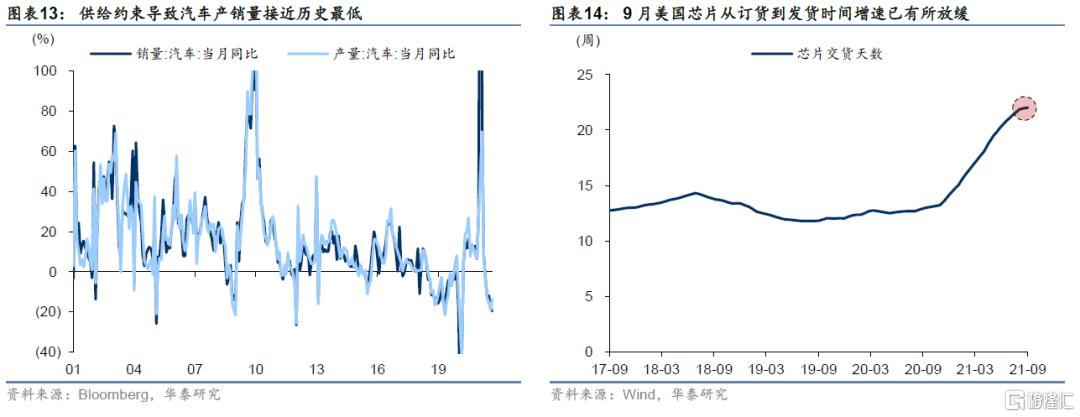

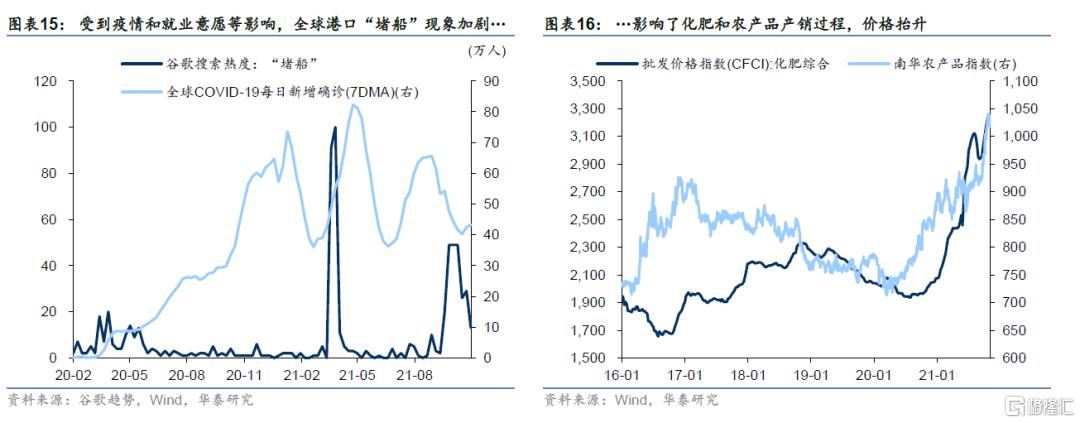

主線一:全球產業鏈修復

隨着疫情衝擊逐漸消退,全球產業鏈“斷鏈”的情況有望修復,今年上遊行業供需偏緊的狀況可能緩和,汽車零部件、消費電子、農業等相對受益。今年以來汽車、消費電子“缺芯”問題尤爲典型,背後有車企和上遊半導體企業低估需求、新能源車對芯片需求增加、疫情與事故影響短期供貨等諸多方面原因,受芯片約束,汽車產銷量出現明顯下行,但已經接近20年來最低水平。而從美國芯片交貨天數來看,9月僅上升1天,供需最緊張的時段可能正在過去,明年有望演繹產業鏈修復行情。除芯片相關外,由於疫情多輪衝擊影響物流效率,化肥與農產品等產銷過程受到影響,明年也有望恢復,對相關行業形成支撐。

主線二:PPI-CPI剪刀差收窄,成本壓力緩和下的中下遊行業“困境反轉”

隨着大宗商品價格轉爲震盪,內需逐漸接棒外需成爲經濟修復主導力量,PPI-CPI剪刀差收窄,利潤在產業鏈各環節間再分配,中下遊行業成本端壓力緩解,關注紡服、機械等行業“困境反轉”機會。今年以來,在資源國疫情多輪反覆影響開採和物流、OPEC+增產偏緩、全球低碳化轉型及國內能耗雙控等多方面因素影響下,大宗商品價格快速上升。但這一現象的成因供給端>需求端,從社零等數據觀察,終端消費並不旺盛,PPI未能有效傳導到CPI,上遊資源行業價升量跌、業績好轉,中下遊行業成本擡升但提價彈性不足,業績承壓。展望明年隨着大宗商品價格企穩、雙循環背景下內需整體好轉,中下遊行業或存在“困境反轉”的佈局機會。

主線三:減碳投資、產業鏈補強長期邏輯繼續演繹

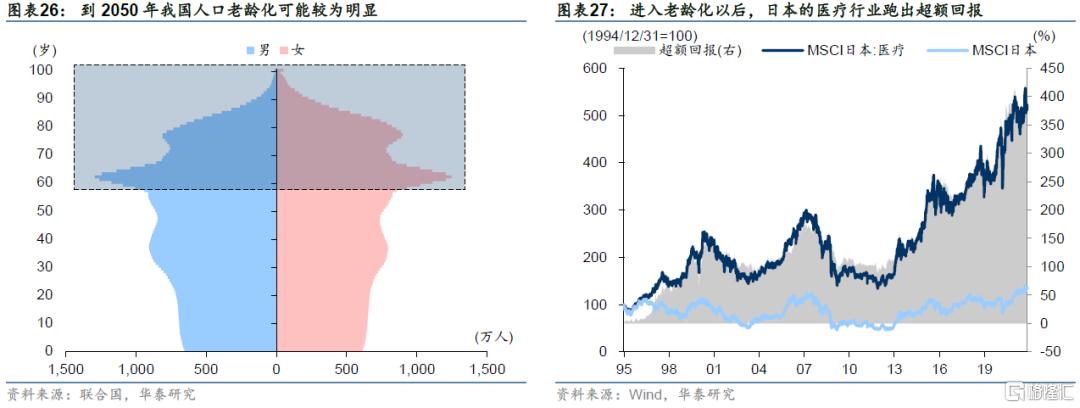

雖然疫情衝擊消退,但全球對產業鏈穩定性的重視程度在持續提升,在此基礎上我國產業鏈的完善和補強仍是重點,自主可控仍是產業鏈升級的大方向。從改革開放以來,我國經濟發展的外因是擁抱全球化、“市場換技術”,承接來自東亞四小龍及全球發達國家的產業轉移,人口紅利得以充分釋放。而疫情以來全球產業鏈失衡加劇,效率與完整性、穩定性重新平衡,逆全球化思潮興起,中美關係中的競爭比重逐漸上升,我國順勢提出以國內大循環爲主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。在此基礎上,技術卡脖子等問題得到重視,芯片、新材料、新能源車、生物醫藥或是關鍵行業。而依託內需則是產業鏈轉型升級的基礎,軍工、國潮品牌、國產汽車等內需市場潛力有待挖掘。而在我國逐漸步入老齡化社會的背景下,養老產業鏈、醫療等行業也有望持續發展。

雙循環發展格局下,減碳發展轉型可能帶來新的經濟增長點,當前相關產業仍然在發展期,或孕育新的投資機會。自改革開放以來,城鎮化特別是房改以後帶來的房地產產業鏈拉動是我國經濟發展的重要內因。隨着城鎮化率達到60%、人口增速下行、房地產去金融化,房地產相關產業鏈對經濟的支撐力度也將弱化,低碳轉型或新的增長點。根據清華大學研究 ,實現1.5℃的溫控目標,2020-2050年需要新增能源系統相關投資約138萬億,超過每年GDP的2.5%,且能源系統轉型還可能進一步創造就業,新能源相關產業單位產能就業人數較傳統能源產業可提升0.5-2倍。政策層面也在加緊推出,10月24日中共中央、國務院正式印發《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峯碳中和工作的意見》,雙碳目標“1+N”政策體系逐漸完善。11月8日人民銀行推出碳減排支持工具加以支持,增加銀行將信貸資源投放到相關領域的動力。相對利好新能源產業鏈,包括供能端的光伏、風電,用能端的新能源車,輸配電端的智能電網、儲能等行業板塊機會。

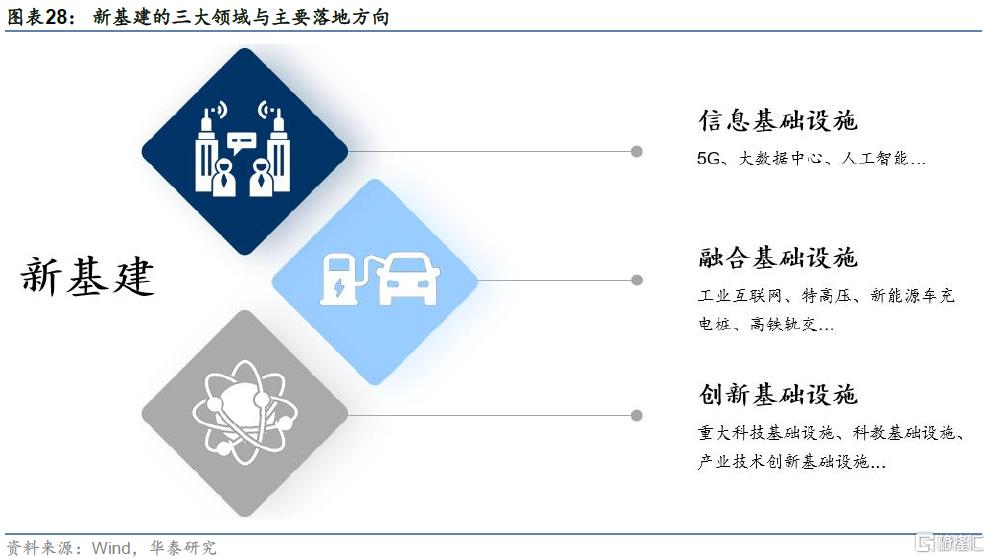

主線四:逆週期政策發力新基建

短期來看,我國明年一季度經濟放緩壓力較大,財政政策可能前置,逆週期對衝政策需要抓手。今年政策承上年疫情擾動,啓下年換屆“削山排雷”,相比穩增長,短期防範疫情衝擊與中長期改革更重要。但明年地產和出口下行可能性較高,消費能否恢復有賴於疫情控制情況,財政政策逆週期對衝仍有必要。資金端預算明年赤字(國債+地方一般債)我們預計3.7萬億左右+今年財政結餘等提供一定保證,項目端來看,新基建是確定性相對較高的發力方向,包括信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施三大領域,5G、大數據中心、人工智能、工業互聯網、特高壓、新能源車充電樁、高鐵軌交等主要落地方向可能受益。

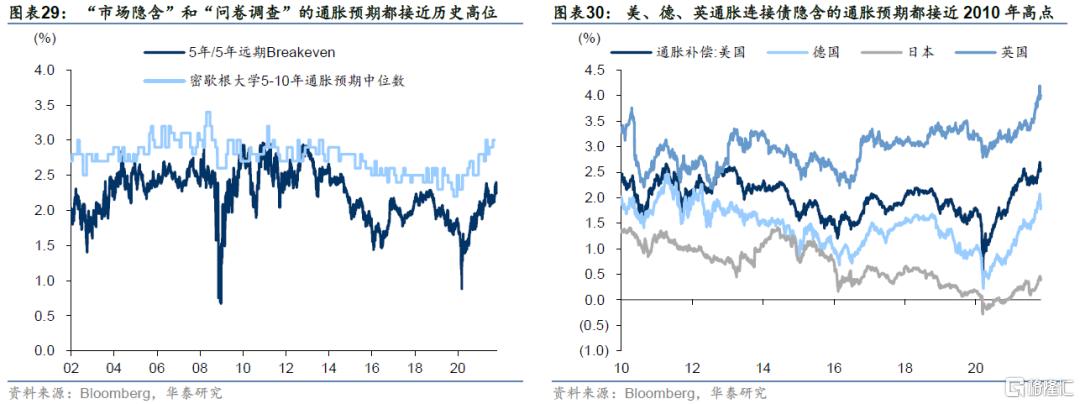

主線五:美聯儲主導下的全球央行緊縮週期

市場正在加速price in通脹走高→全球央行收緊→進入“滯脹”的情景。在美聯儲於11月FOMC宣佈啓動縮減QE後,明年年中左右完成縮減的懸念基本消除,而隨着大宗商品價格上漲及供給/產業鏈/就業/薪資等約束加劇,無論是美聯儲關注的市場(market-based)指標還是調查(survey-based)指標都指向通脹預期明顯回升,且同樣的現象在歐洲也正在出現。11月FOMC以後美元與貴金屬同向走強、美債收益率曲線變平、實際利率繼續壓制在低位而通脹補償明顯回升,反映的正是如果通脹預期及實際數據的大幅上行,美聯儲不得不快速加息並將美國及全球經濟拖入“滯脹”前景的風險。

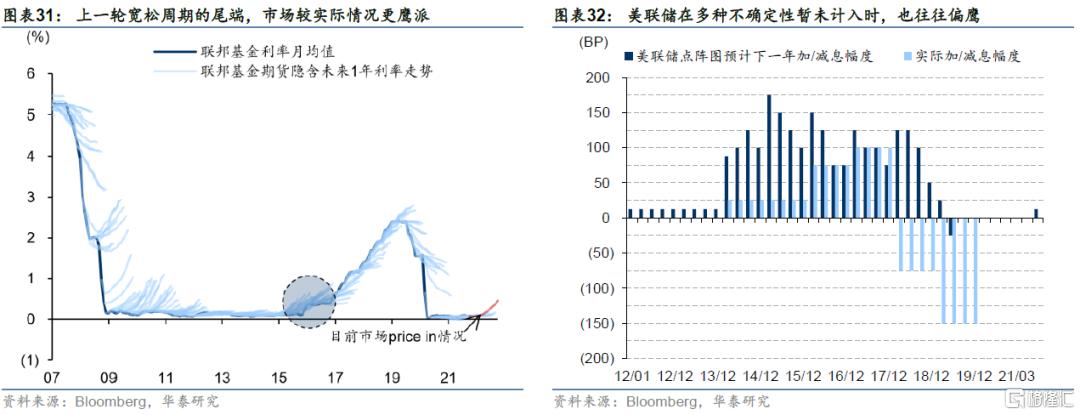

但歷史來看,目前可能正是各方面預期最鷹派的時候。“市場如鐘擺”,寬鬆週期的尾聲往往放大對收緊相關因素的預判,進而表現出比最終實際路徑更激進的收緊預期。而美聯儲在最近數輪貨幣政策週期,最終利率高點逐次下降,也使得其對貨幣政策正常化進程的預判相對樂觀。上一輪緊縮週期中,促使美聯儲最終“鴿派收緊”的原因包括新興市場危機、希臘、意大利銀行債務問題、英國脫歐等。展望未來,我們難於預判什麼會成爲新的“黑天鵝”(預判“黑天鵝”本身就是一個悖論)。但我們認爲,已經處於歷史低位的美國實際利率、美元與黃金的背離等至少說明當前金融市場的“鐘擺”正在朝着過於鷹派的另一端逼近。下注實際利率回升、黃金轉弱的賠率已經明顯好轉。

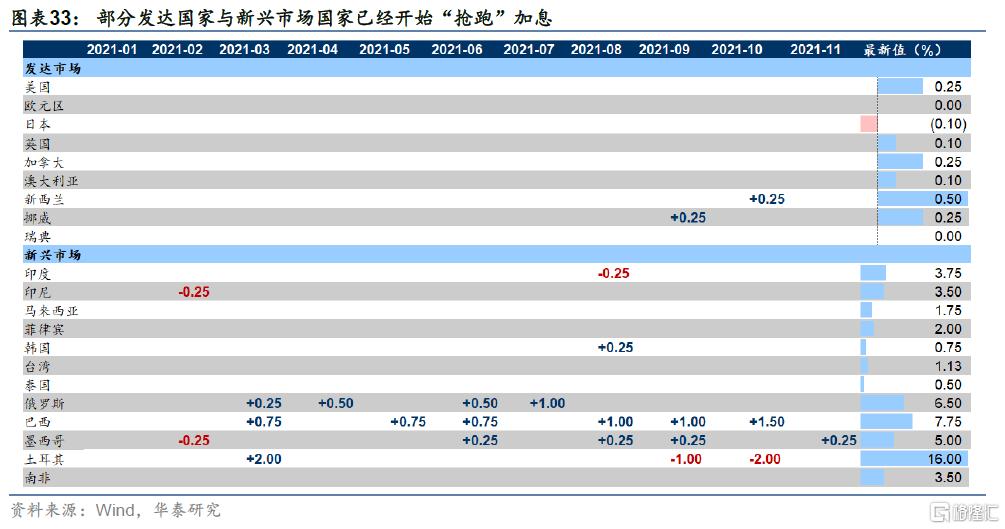

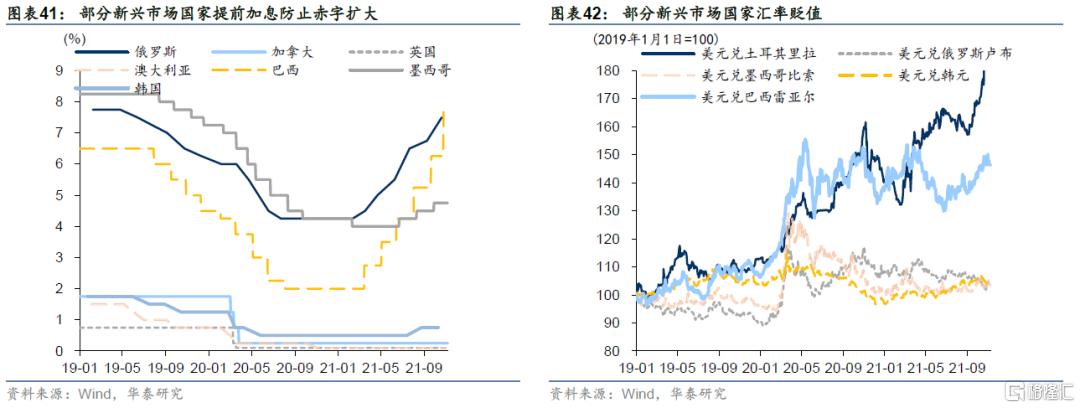

部分國家已經“搶跑”加息,但國內貨幣政策“以我爲主”、流動性“內外有別”,仍有利於結構性行情的演繹。借大宗商品整體走強的窗口期,部分基本面與之相關度較高的國家已經開始提前於美聯儲加息,以防範美元大幅走強、商品轉弱後可能的資本外流,但部分新興市場國家快速收緊會否與大宗商品供求再平衡、價格轉弱形成共振,從而引發新的風險事件,仍然值得關注。對我國而言,貨幣政策已於去年5月開始迴歸正常化,在調整節奏上領先全球,中美利差、人民幣匯率等仍處於舒適區間內,在經濟階段性下行壓力下,貨幣政策“以我爲主”特徵或將延續,疊加居民資產再配置趨勢,仍有利於結構性行情的演繹。

在流動性整體收縮的情況下,加上估值水平不低,投資者需要降低各類資產的回報預期。

主線六:全球開放國門下的“動”vs中國的“不動產”

短週期來看,疫苗、特效藥逐漸推出,疫情對全球開放國門的約束將逐步消退,除前述產業鏈有望修復外,社交經濟、服務消費、出行等領域或也將明顯好轉,相關行業板塊與大宗商品(如原油等)有望受益。長週期來看,人口增速下行、城鎮化率達到階段性高點、房地產行業此前的過度金融化,使得房地產行業大週期拐點或已臨近,此前依賴高槓杆、高週轉、證券化的行業發展模式難以爲繼。房地產板塊面臨價值重估,而相關黑色系大宗商品受到的潛在衝擊可能更爲直接。

流動性:內外有別

全球流動性:美聯儲寬鬆週期行將結束,全球流動性邊際收斂

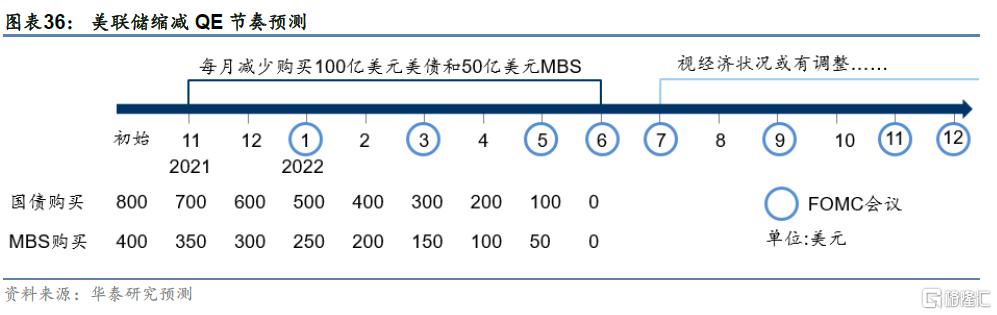

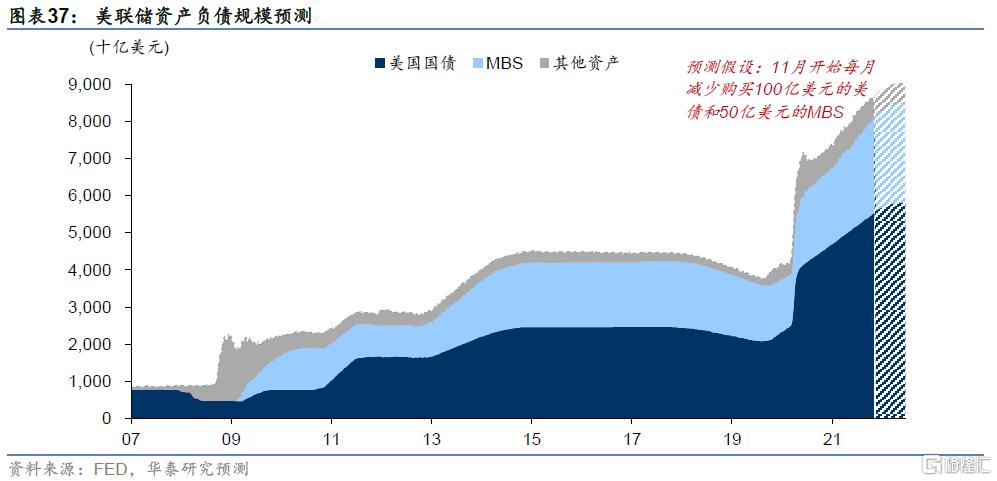

美聯儲結束貨幣政策寬鬆將貫穿明年全年的市場主線,縮減QE持續推進,滯脹與加息預期升溫,全球流動性邊際收緊。美聯儲已於11月FOMC會議正式宣佈縮減QE,將從11月開始每月分別減少購買100億、50億美元的美債和MBS,按此計劃,預計美聯儲將於明年6月完成QE縮減,全球流動性邊際趨緊的趨勢已經基本明確,但美國中期選舉臨近、通脹會否超預期進而影響美聯儲的決策函數仍是重要關注點,特別是原油價格及主要受其影響的TIPS通脹補償率是風向標。

市場往往交易的是預期,QE退出“靴子落地”後將不再是影響美債利率的主要因素,相較2013年,市場和美聯儲的學習效應或也使得本輪縮減的市場反應更爲溫和。2013年美債收益率在縮減恐慌期間大幅上行,引發全球流動性收緊和風險資產波動,而縮減QE落地後反而階段性結束了“恐慌模式”,可見縮減QE的預期對美債收益率和資產價格的影響大於政策本身。本屆美聯儲與市場溝通更充分,實際節奏超預期的風險相對更小,市場反應可能更爲溫和。

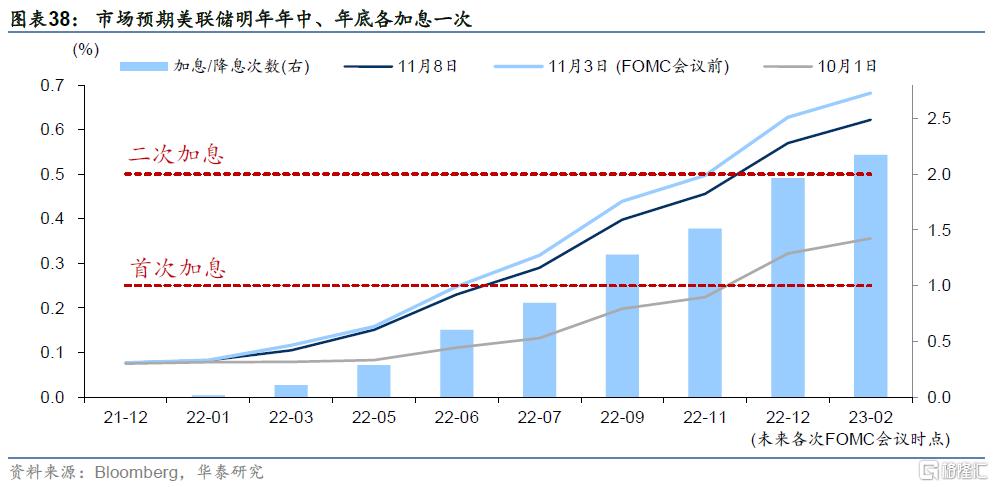

縮減QE落地後,貨幣政策博弈點將轉向加息。近期加拿大、澳大利亞及部分新興市場國家貨幣政策都有所收緊,全球流動性高點或已出現。但市場此前對英央行加息預期落空、美聯儲整體偏鴿的態度、以及明年美國中期選舉的大背景,使得加息的預判更爲複雜。我們認爲,隨着就業市場改善、商品價格帶動通脹預期回升,美聯儲明年加息的可能性不低。但是歷史來看,在美聯儲貨幣政策收緊期,市場預期往往比美聯儲更鷹派,美聯儲加息相機抉擇可能性更大,加息路徑或許沒有市場預期的順利,全年在四季度加息一次是我們預判的基準情形。

美聯儲貨幣政策超預期可能的觸發劑:

1、供給瓶頸持續時間可能超預期,貨幣政策存在掣肘。供給約束持續的時間及其對通脹的影響較難預測,而貨幣政策無法解決供給側的問題。因爲全球供應鏈問題很複雜,儘管終將回歸常態,但時間點高度不確定;

2、通脹壓力可能會增加美聯儲轉鷹並引導加息預期的可能。11月FOMC會議中鮑威爾對通脹“暫時性”(transitory)的表述有所弱化,而我們更加認同Bostic的“情節性”(episodic)滯脹的描述。預計2022年表觀通脹仍將位於2.5%上方,且後續拉動力將過渡至住房租金、服務業通脹等,但長期仍有望回到2%附近。但在中期選舉的大背景下,美聯儲更關注的通脹預期上行超出其能容忍的範圍,甚至出現失控風險,可能會加速其縮減QE的節奏;

3、就業市場異常表現。我們根據不同的定義計算了回到充分就業尚需增加的就業人數在200萬至450萬之間,明年達到或接近充分就業的難度不大,就業較通脹更快地收斂至目標水平或成爲明年提前加息的基本假設。但若非農就業恢復不及預期,或出現結構性變化,可能會影響美聯儲的政策節奏。

2022年全球流動性邊際趨緊,新興市場可能承壓,美國流動性收縮疊加中國經濟增速放緩對港股偏不利,也需要降低各類資產回報預期。2013年縮減恐慌期間,新興市場同時面臨資本外流、通脹上行、外債佔比高等壓力,造成其長債收益率上行,各國央行被迫加息應對,股債匯各類資產普遍走弱。今年以來,巴西、俄羅斯、墨西哥等國家吸取教訓,先後提前加息應對通脹上行和美元反彈可能引發的資本外流。明年在全球流動性收緊的大背景下,新興市場仍存在資本外流風險,疊加全球需求走弱、新興市場自身收緊財政和貨幣政策,意味着其面臨比發達經濟體更大的增長壓力,需警惕新興市場爆發債務或匯率危機。而港股面臨的宏觀環境可能變成“中國增長放緩+全球流動性轉緊”,表現受到一定製約。

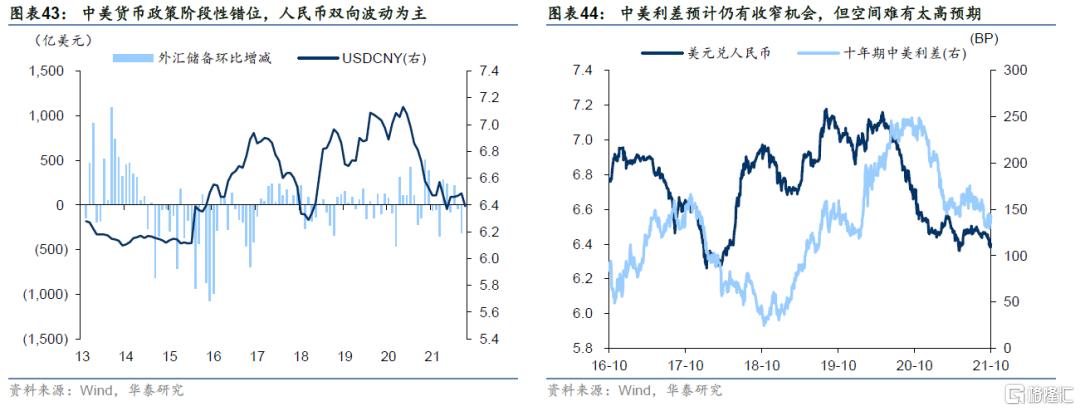

我國面臨外部流動性弱化+內部流動性充裕的組合,貨幣政策整體易鬆難緊,但“以我爲主”的取向不會改變,海外流動性收緊影響有限。美聯儲帶動各國央行逐步開啓貨幣政策正常化、全球流動性邊際走弱。我國貨幣政策在經濟增長、物價穩定、內外平衡等多目標之間艱難平衡,供給約束下的經濟走弱貨幣政策有心無力,整體易鬆難緊。中美貨幣政策階段性錯位,可能造成人民幣小幅承壓。但考慮到貿易順差一直處於歷史高位,人民幣不具備貶值基礎,預計仍以雙向波動爲主。

宏觀流動性:社融-PPI企穩回升,結構分化仍較明顯

今年以社融-PPI爲代表的宏觀流動性創歷史新低,明年預計將有所改善。一方面社融持續下行,融資需求走弱來源於房地產監管趨嚴、地方債發行不及預期、信貸壓降等因素;另一方面PPI從海外供需錯位、轉爲國內供給約束而屢創新高。展望明年,穩增長訴求增強,地方債集中供給+地產信貸放鬆+基數效應→社融增速大概率回升,供需、流動性與基數效應影響下,我們預計PPI前三季度回落、四季度企穩,全年中樞約3%。社融-PPI企穩回升是確定性的方向,宏觀流動性將於明年有所好轉。

量的層面,我們預計2022年社融增量在32萬億左右,同比多增超3萬億。節奏上政府債券發行前傾可能導致社融同比“前高後低”,全年社融增速10.2%左右。具體從四大分項具體從四大分項來看,預計明年新增貸款同比小幅多增(其中碳減排相關貸款受到央行新政策工具支持),政府債規模略增長、可能前置發行,非標融資降幅收窄,直接融資維持平穩。需要注意的是,在信貸條件放鬆的背景下,國企背景企業改善程度可能最爲明顯。

狹義流動性:市場利率圍繞政策利率波動

今年低超儲率與穩資金面並存,源於財政後置、低槓桿和信貸弱,本質上還是穩定調控的結果。明年從穩預期的角度看,市場利率繼續圍繞政策利率波動,資金利率中樞預計微降。資金面核心還是在於央行的態度,“將運用多種貨幣政策工具保持流動性合理充裕”、“市場利率圍繞着政策利率波動”的特徵預計不會改變。貨幣政策雖然在供給主導的類滯脹環境下缺乏着力點,且美聯儲、匯率等約束仍在,但由於明年全年經濟節奏可能“類滯脹”→“弱衰退”→“小復甦”演化,貨幣政策至少在上半年易鬆難緊。下半年可能重回中性。

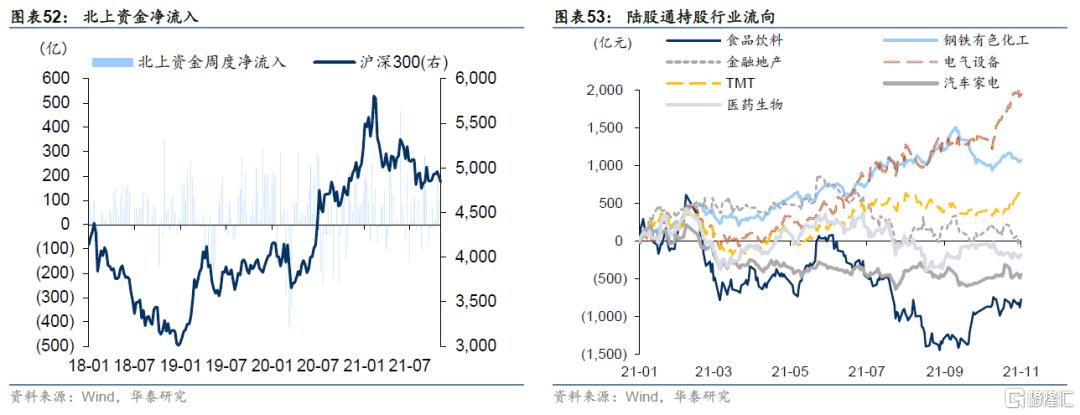

金融市場流動性:中長期偏有利,警惕外部擾動

資管新規過渡期結束、房地產去金融化,居民資產再配置的浪潮仍在繼續,國內流動性足以支撐股市結構性行情,外部流動性收緊擾動需要警惕。理財淨值化加速推進,實際無風險利率在下行;而在“房住不炒”大背景下,房地產企業“排雷”、房地產稅等日益明朗,房地產的投資屬性進一步降低。這些因素都意味着,雖然面臨美聯儲QE退出等外部流動性邊際收緊的擾動,但股市面臨的機會成本在降低,股市供求兩旺的格局不會改變,仍有望支持結構性行情的演繹。

估值與相對價值:橫向有優勢,縱向換中樞

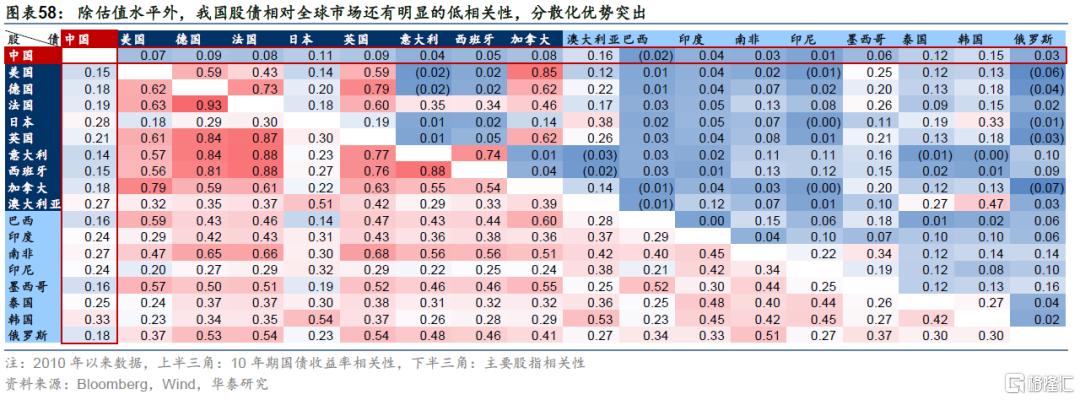

全球視角:中國資產估值有相對優勢

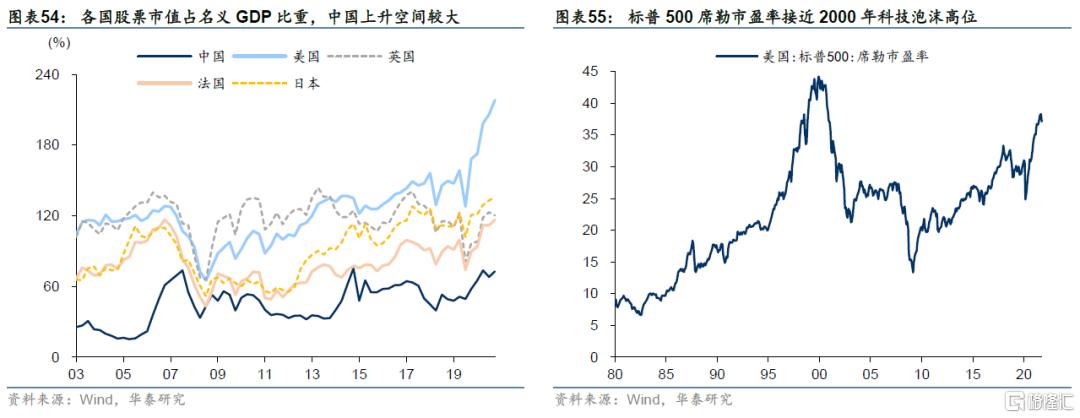

從全球資產橫向比價和居民財富構成等角度看,中國股票具有估值優勢。從估值來看,在海外流動性收緊、經濟復甦斜率放緩的背景下,中國與美國市場或全球其它主要市場相比,中國股票更有吸引力。中國股市總市值佔GDP的比重較發達國家仍有差距,長期來看居民財富向股市傾斜將爲股市持續提供流動性。股市總市值與同期名義GDP的比值可以反映資本市場發展情況,橫向看我國這一指標約爲70%,明顯低於美國(近220%),也低於其他主要發達國家,未來資本市場延續較快發展是大概率事件,居民資產再配置向股市傾斜、資本市場改革引入外資等力量將爲股市持續提供流動性。

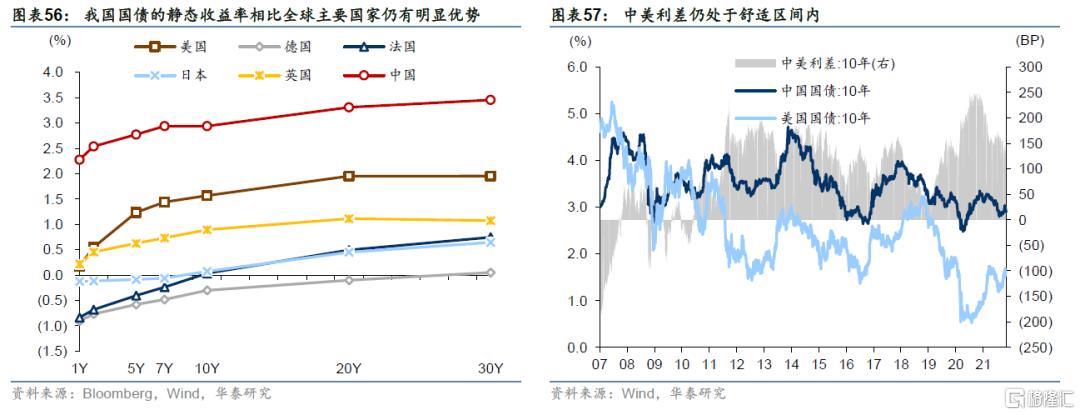

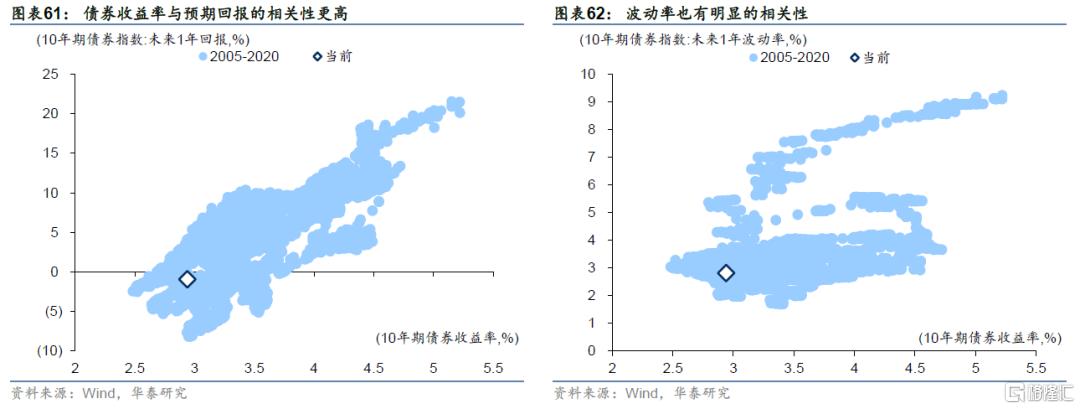

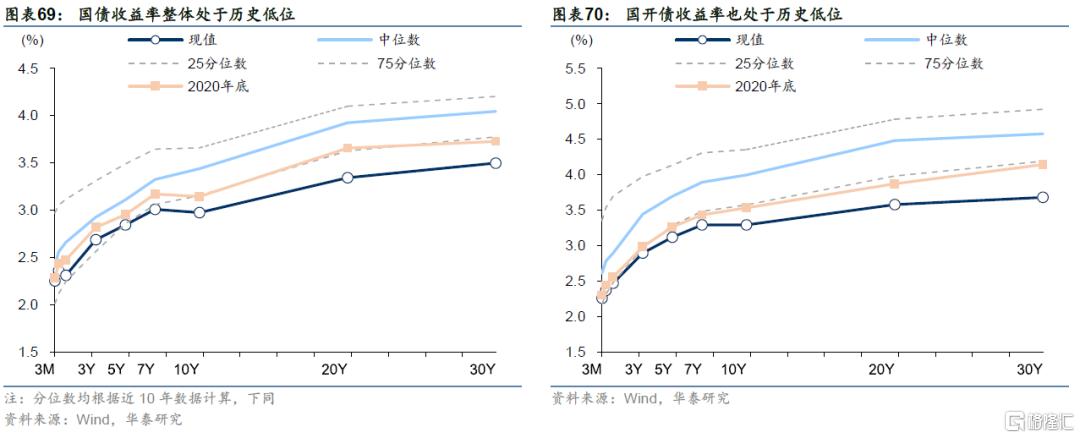

債市來看,我國債券收益率相對於全球主要發達國家仍有優勢,從全球投資者視角來看,我國國債仍是優質的有較好靜態回報(carry)的資產類別。且中美利差仍處於較舒適區間內,雖然明年或隨美聯儲收緊貨幣政策而收窄,但對國內貨幣政策尚不構成明顯制約。

跨市場比較:股債相差不大

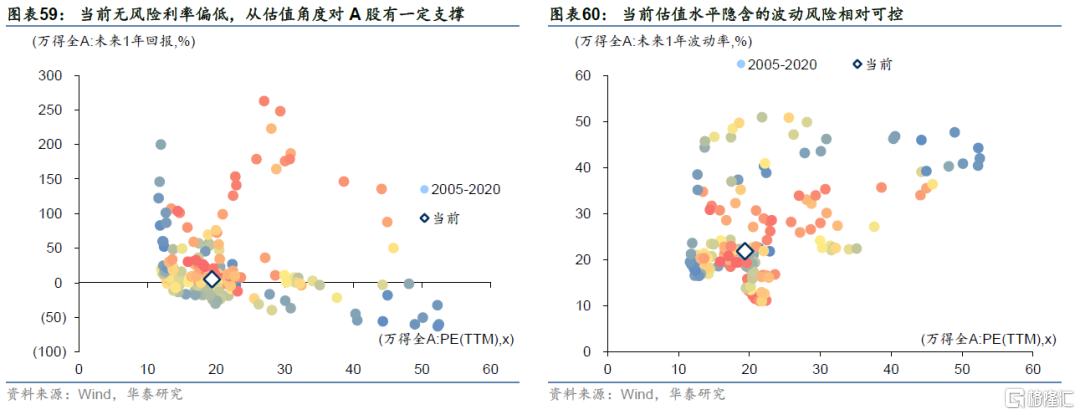

我們對資產配置價值的分析大體從預期回報、預期波動率、相關性三方面展開,前兩者決定資產間性價比,後者決定了短期來看戰略配置(定比例)和戰術配置(擇時)的相對重要性。而長期來看,預期回報、預期波動率又都與估值密切相關。股市角度,從預期回報與預期波動率角度衡量,當前不到20倍PE(TTM)的萬得全A隱含未來1年回報與波動率分別爲5%與22%左右,縱向比較來看都屬於偏低水平,風險回報比尚可。但由於進入存量博弈時代,結構性行情特徵將會更明顯,指數預判的主要作用是奠定全年至少保持基本權益倉位的基調。

債券由於票息收益的存在,預期回報、預期波動率與絕對收益率水平的相關性更明顯。如果簡單參考歷史水平,未來回報預期不能有過高期待,關鍵是10年期國債收益率下限水平能否打開。

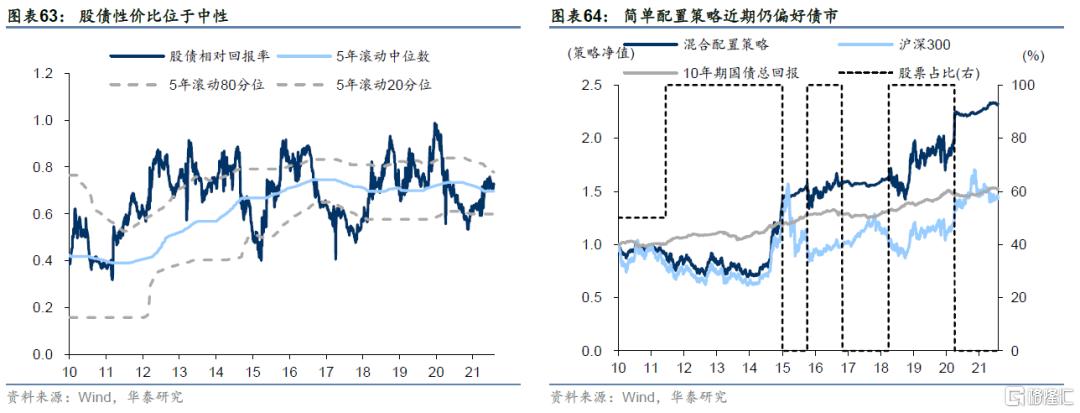

此外,使用滬深300股息率/10年期國債收益率來構造股債相對性價比指標,在極值時有較好的參考價值,而當前水平位於中位數附近,則需要綜合經濟和政策環境來判斷。單就這一指標而言,股債性價比迴歸中性附近。股市板塊內部劇烈的估值分化更值得關注。在全球低利率、國內真實無風險利率下行的大環境下,縱向比較的意義不大。

使用股債相對性價比指標進行回測驗證,使用這一直觀的指標構造出策略:1、期初,股、債佔比均爲50%;2、>80分位數,全倉滬深300;3、<20分位數,全倉10年期國債。這樣一個簡單的兼顧“估值”和“慣性”的策略,在2010 年以來的回測中已經明顯跑贏了單一資產類別。簡單配置策略目前仍出於“慣性”偏好債市,但估值信號逐漸迴歸中性。

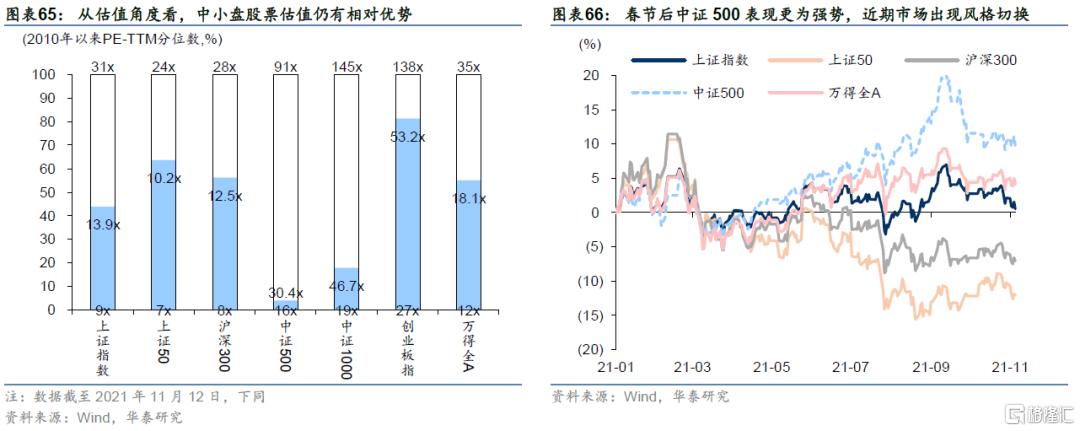

股票:估值分化仍明顯

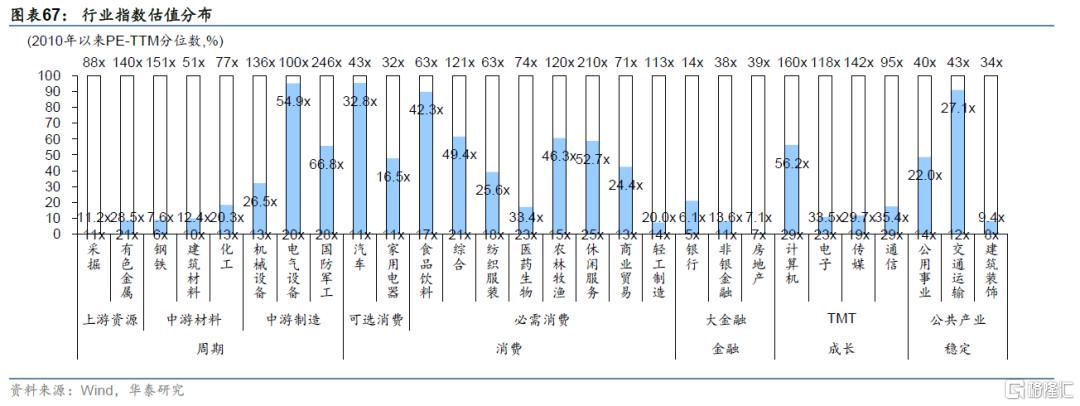

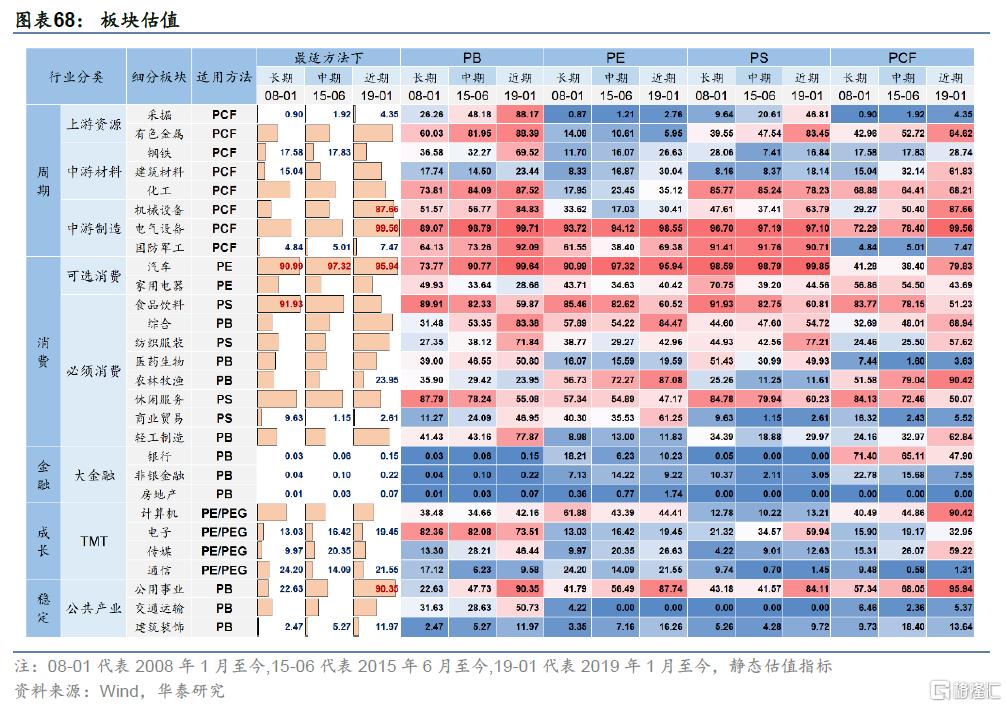

明年宏觀環境壓力仍存,貨幣政策易鬆難緊,居民資產再配置繼續,海外流動性略有弱化,整體會呈現小幅上行的趨勢,結構上仍會是高低估值並存的狀態。美聯儲縮減QE落地、全球流動性邊際收緊對風險偏好可能會形成壓制,但是傳導並影響A股市場則相對有限。目前股市整體估值仍合理,以中證500爲代表的中小盤股估值仍處於較低分位。板塊之間差異仍存,電氣設備、汽車、食品飲料、交通運輸等板塊PE-TTM仍處於歷史高位;而房地產、建築裝飾、傳媒等板塊PE-TTM處於歷史低位。行業估值分化較先前有所調整,比如從年內高點回落的食品飲料板塊、處於近兩年估值低位的家電板塊。需要注意的是,估值分析不能簡單應用均值迴歸思路,需以中國版ESG視角理解市場的估值邏輯重構,新能源等維持右側思路,價值股開啓左側定投模式。

理財整改等導致股市等機會成本降低支持結構性行情,從板塊估值的角度尋找結構性機會,我們認爲:(1)週期股龍頭性價比並不差,但整體窪地機會已少,宜採用聚焦龍頭策略。採掘和軍工還有窪地效應,鋼鐵、建材在業績支撐下性價比仍不差,設備製造、有色、化工整體仍被高估;(2)消費股整體有仍修復空間,但龍頭股估值有兌現過度可能,更適合“多點開花”而非“合於一處”,安全邊際是核心;(3)TMT窪地機會最多,最容易形成基本面和估值共振,TMT板塊可大膽佈局通信+電子,計算機優先選擇專精特新等政策加成的品種;(4)大金融及公用板塊“避峯尋谷”,以尋找階段性機會爲主。

債券:利率中樞下行,但空間打開需要基本面催化劑

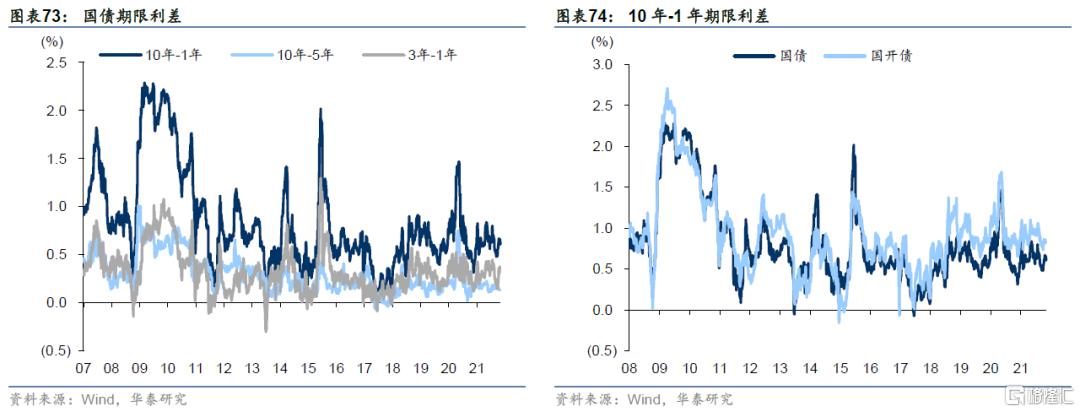

隨着經濟潛在增速放緩,10年期國債收益率曲線整體處於階梯下行的趨勢,從勝率和賠率角度看,3%及以上都是積極增持的區域。從曲線形態上,目前10-1年期限利差目前位於歷史中性水平,長端利率中樞在經濟潛在增速放緩、地產等融資主題萎縮影響下大概率呈下行趨勢,短端利率受資金端利率約束,向後看收益率曲線存在平坦化的壓力。我們預計明年十年期國債的高點在3.0-3.2%,需要趨勢性寬信用或理財大規模拋售等事件作爲觸發劑。從勝率和賠率角度看,我們認爲在3%及以上都是積極增持的區域。

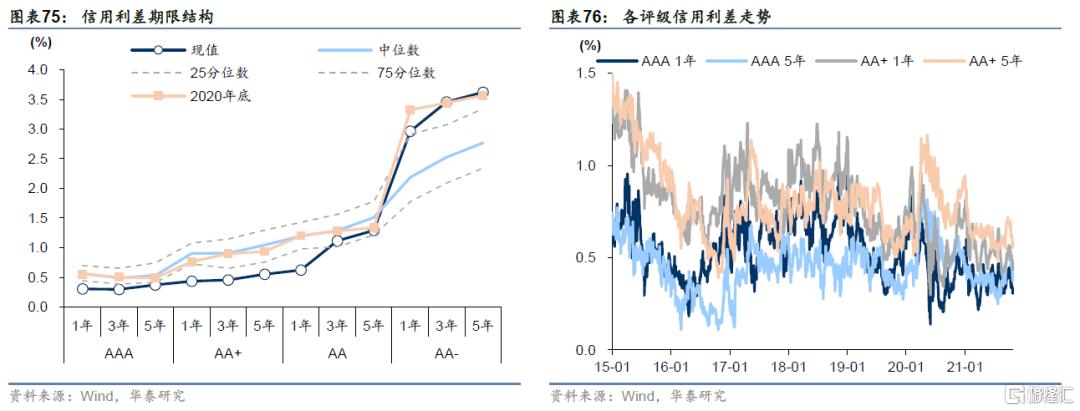

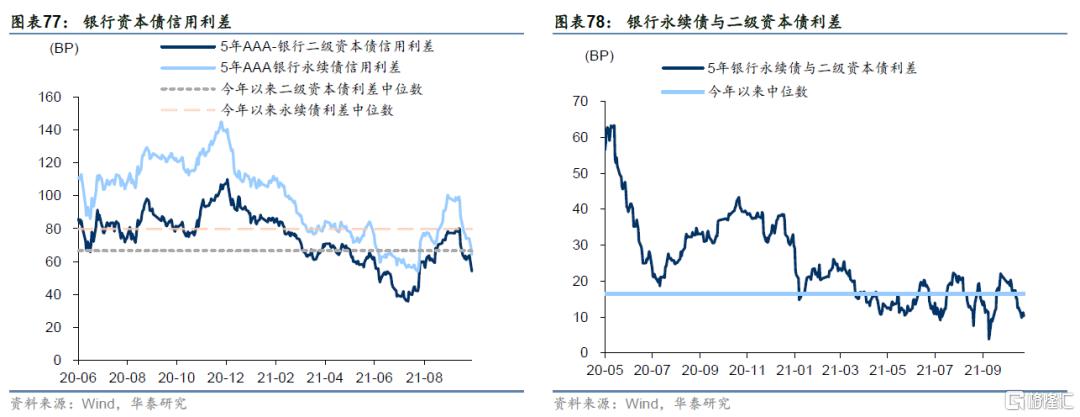

中高等級信用利差仍處於較低位置,信用債收益率走勢分化。目前AAA、AA+和AA評級1-5年信用利差位於2009年以來歷史25%分位附近,而AA-信用利差位於歷史75%分位數以上。今年在結構性資產荒、流動性充裕背景下,機構難做信用下沉、轉向品種下沉。盈利帶動基本面修復,產業債偏好修復;政策抑制城投無序融資,城投債低等級利差走闊明顯。永續債、二級資本債、私募債、ABS等品種溢價壓縮。理財淨值化後對短久期、高等級偏好或進一步增加,低等級、長久期、私募利差面臨走闊壓力。

資產配置:“長期主線”爲盾,“短期應變”爲矛

展望明年,高質量發展大格局下,“雙碳”目標、科技自主可控、軍工等仍然是值得長期配置的底倉方向。而換屆之年政策維穩、全球國門開放、產業鏈修復、上下遊利潤再分配等短期事件,又貢獻了可以階段性進攻的主題。

資產表現方面,我們有如下判斷:

第一,大類資產趨勢性都會弱化,上半年債券調整就是機會、仍有可爲,股市結構市,下半年優勢資產逐漸向股票切換。

第二,債券:品種選擇(含轉債)>槓桿+久期>信用下沉

第三,股市:成長+消費>穩定>金融>週期

第四,商品:能化>農產品>有色金屬>貴金屬>黑色

股票:先做結構,再謀整體

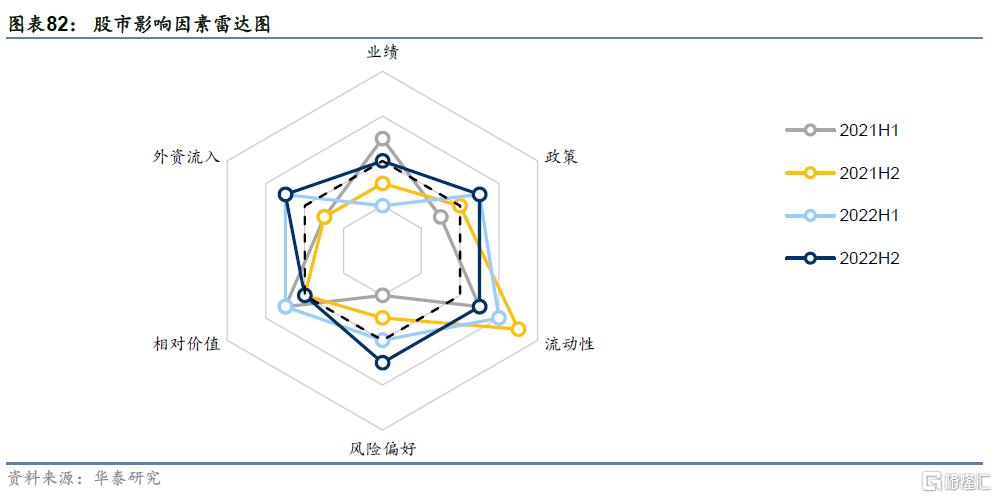

我們明年股市的影響因素有如下觀察:

1、盈利:明年宏觀背景可能是從“類滯脹”到上半年的“弱衰退”再到下半年的“小復甦”,未來兩個季度盈利增速大概率繼續承壓,業績表現可能低於名義GDP,全面低幅正增長;

2、政策:換屆之年+“十四五”第二年,總量政策託底+產業政策扶持,綠電、新能源車、半導體等板塊可能迎來發力期,年底到明一季度博弈穩增長政策;

3、流動性:美聯儲主導下全球流動性邊際趨緊,但“房住不炒”+理財淨值化改造背景下,國內居民資產再配置的浪潮不會改變,寬信用努力下融資環境改善,股市流動性中長期仍充裕;

4、風險偏好:一季度提防房地產硬着陸風險和政策博弈,二季度經濟環比改善,下半年關注換屆維穩因素,美國中期選舉前的中美關係;

5、相對價值:A股/H股相對全球主要市場估值仍有優勢,相比較已經位於歷史較低水平的債券收益率也不弱。但行業板塊分化較大,週期股整體窪地機會減少,通信、電子、大金融、建築等相對便宜,但仍需結合基本面判斷確定配置思路。

基於上述觀察,我們認爲明年股市可能有如下四個特徵:

第一、股市的主導因素可能是流動性,階段性疊加風險偏好共振,但盈利驅動大概率難出現。

第二、股市表現可能是前弱後強,全年有望小幅正回報,階段性行情+結構性機會是核心。

第三、明年股市趨勢不強、板塊輪動較快,操作難度同樣較大。

第四、全年核心主線仍是政策及供求支持板塊,短期依託景氣、估值等做輪動。上半年儘量從左側出擊、切入主線,下半年可趁階段性行情適當兌現或作輪動。

主線方面建議關注:

1、高景氣延續,核心邏輯是政策+供求+技術三因素共振,估值可適當放鬆要求。關注國防軍工及配套、新能源車和綠色能源;

2、逆週期政策受益,核心邏輯是政策+估值。關注新基建和低碳投資;

3、供應鏈緩解及復甦,核心邏輯是供求+估值。關注高端製造、國產替代;

4、科技創新,核心邏輯是技術+估值。關注通信和電子;

5、低賠率埋伏,核心是板塊性價比。關注民族品牌、大衆消費、醫藥和農業。

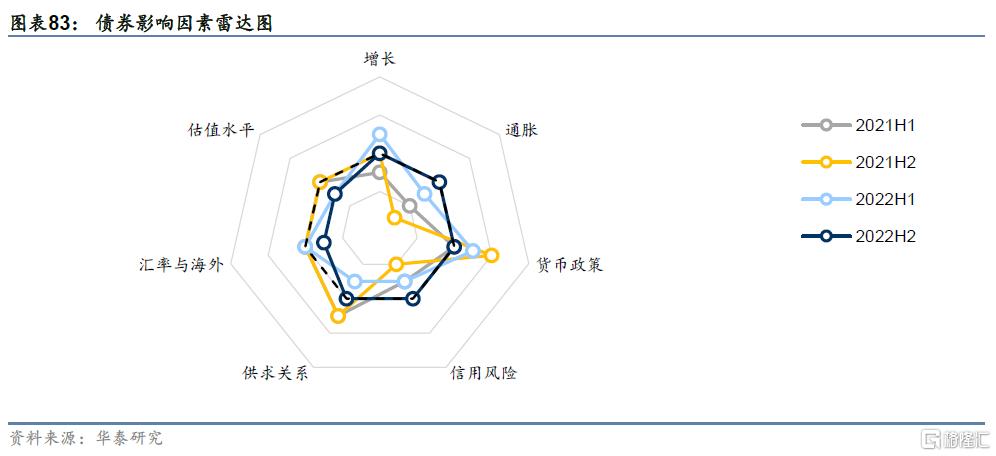

債券:穩中求進

從影響因子角度,我們對債市的觀察如下:

1、經濟基本面:宏觀經濟在明年將經歷弱衰退-小復甦,經濟增速同比、環比都可能前低後高,房地產是風險點,通脹從PPI向CPI有限傳導,因此上半年宏觀環境對債市略偏有利,下半年需要提防經濟改善、CPI和美聯儲加息風險;

2、政策:保供政策是短期重點,地產政策需要微調,財政政策更多利用今年結轉資金而更爲積極,貨幣政策穩中偏鬆。貨幣政策重心有望向穩增長適度傾斜,以我爲主兼顧外部平衡,上半年易鬆難緊,下半年重回中性;

3、資金面:貨幣政策穩中偏鬆,債市面臨的流動性環境依然有利,變數在於財政託底力度和配套融資需求對供給端的影響,以及CPI和美聯儲加息預期制約。銀行間流動性方面,市場利率繼續圍繞政策利率波動,中樞變化不大,上半年微降;

4、風險偏好:經濟增長壓力凸顯、疫情局部地區反覆、房地產鏈風險發酵等影響風險偏好,對債市偏有利。後續繼續關注行業政策、中美和美聯儲加息節奏等;

5、估值:絕對水平系統性下行,相對歷史的意義不大,長期趨勢偏下。相對股票較爲中性。中美利差有望繼續收窄,但仍足夠寬。信用利差處於歷史低位;

6、供需:明年債券供給在積極財政下持平或小幅上升,我們預計明年政府債券淨供給規模可能在7.5萬億左右,但低於預期的概率更大,節奏上前置的可能性較大;需求端積極因素更多,欠配問題可能繼續存在,但較今年應有所緩解。

我們對2022年債市有如下判斷:

1、宏觀經濟在明年將經歷弱衰退-小復甦,上半年關注機會,下半年提防風險。

2、2022年可能仍是利率低波動的一年,波段操作難度大,票息和息差將繼續受到關注。

3、空間上,十年期國債3.0-3.2%可能是高點,2.8%需要強有力觸發劑,如果房地產硬着陸有望衝擊2.65%。

4、投資者可以從勝率和賠率的角度制定策略。

對應到明年債市的幾大操作策略:

第一,久期策略建議明年上半年保持中性偏長久期,3.0-3.2%積極拉長久期,下半年收縮久期。

第二,槓桿操作保持中性略積極,警惕隔夜回購成交等政策幹預信號。

第三,品種上,超長利率債性價比不如之前但仍可配置,城投債不做過度下沉+短久期,績優產業債嘗試小幅拉久期,地產債剩者爲王並關注困境反轉等企業,持續關注銀行資本債的票息價值,關注第二批REITs投資機會。

第四,中美利差仍有收窄機會,但空間難有太高預期。

第五,向轉債等偏權益資產要收益。

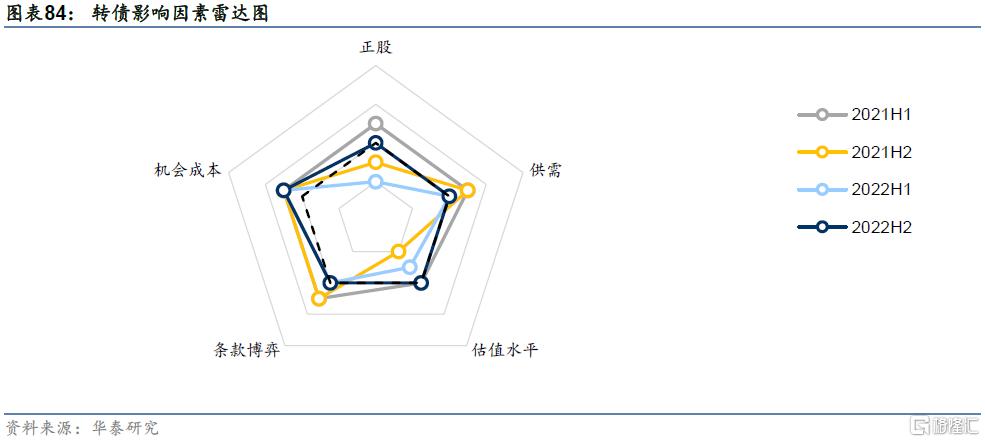

轉債:左側出擊,以簡御繁

從影響因子角度展開來看,我們對轉債的觀察如下:

1、正股:明年股市震盪市+轉債高估值的組合下轉債較難有整體的機會,轉債指數與中證1000、中證500的相關度顯著增強,近期表現相對落後;

2、供需:轉債新規後擴容趨勢延續,預計2022年供給將超過2000億,保持較快發行節奏;需求方面,“固收+”持續擴大潛在需求規模,預計2022年全年轉債配置需求能夠完全匹配轉債預期規模;

3、估值與絕對價位:轉債估值仍在歷史高位,與股市預期的匹配度並不算好,整體性價比仍不佳。但高估值也有一定合理性,關注結構性機會;

4、條款博弈:部分低價老券進入最後兩年,底部支撐漸強;贖回條款執行多數延後,對高價轉債的估值壓制較以往有所降低;

5、機會成本:利率波動空間有限、信用下沉尾部風險不可忽視,純債端整體操作空間仍一般。

我們對2022年轉債市場有如下判斷:

1、明年轉債市場所處的環境仍是“股市震盪市+轉債高估值”。

2、節奏上,一季度埋伏並挖掘個券,二季度提升倉位博弈β積極。

3、明年轉債市場的因子表現排序可能是“高性價比>中小盤>偏股>弱資質”。

4、擇券思路上“以微知著、以簡御繁”,前者指正股,後者指轉債。

黃金:向全球流動性緊縮期的“常識”迴歸

我們對明年黃金的主要影響因素有如下觀察:

1、實際利率:美聯儲縮減QE已經成行,預計將於明年年中左右結束,這決定了明年美債收益率整體仍以嘗試上行爲主。而隨着供給約束逐漸消退、勞動力重返就業市場、大宗商品價格企穩,通脹補償或難以大幅提升,實際利率目前接近歷史最低點的水平可能正在築底。黃金作爲零息資產,將受到實際利率上行的壓制;

2、美元:隨着美聯儲宣佈縮減QE,美國在貨幣政策正常化進程中又與歐洲、日本、英國等拉開了“身位”,美元已經突破了今年90-94的震盪區間上沿。隨着縮減QE和加息預期的推進,美元指數明年可能震盪偏強,也可能壓制黃金錶現。此外,如果我們把討論語境限定在滬金上,由於人民幣受益於雙順差及中美利差等,相對美元可能強於上一輪美聯儲緊縮週期,導致人民幣計價的滬金錶現可能弱於倫敦金;

3、避險情緒:疫情擔憂全面消退,但明年美聯儲緊縮週期下,新興市場風險值得關注,疊加美國中期選舉等,地緣政治衝突可能階段性影響避險情緒。

基於上述觀察,我們認爲:

美聯儲縮減QE及後續的加息預期將成爲明年黃金走勢的最重要決定因素,目前處於歷史低位的實際利率、美元與黃金同漲等“異象”背後是市場與美聯儲對明年收緊貨幣政策過於樂觀的預期,以及由此引發的基本面轉弱,經濟更進一步向“滯脹”演進。但歷史來看,目前可能正是各方面預期最鷹派的時候。伴隨全球開放國門,供應鏈與勞動力市場的緊張狀況有望緩和,重演1970年代滯脹的可能性不大,基本面與市場有望向過熱→緊縮→復甦的常規邏輯演變,下注實際利率回升、黃金轉弱的賠率已經明顯好轉。此外,滬金由於人民幣計價,相較上一輪美聯儲緊縮週期可能偏強的人民幣將對其構成進一步壓制。疊加黃金的貨幣屬性部分被數字貨幣等替代,我們仍建議保持中性或偏低配,僅用於對衝地緣政治不確定性等尾部風險。

大宗商品:提防供求邏輯的切換

我們對下半年大宗商品的影響因素有如下觀察:

1、供給:今年以來,疫情反覆(南美/有色)、氣候變化(中國/水電)、產業政策(中國/鋼鐵煤炭)、地緣政治(歐洲/天然氣、美國與OPEC+/石油)等供給側邏輯分別貢獻了相應品種的主要波動,運輸等約束也帶來了一些擾動。展望明年,短期穩定與長期方向有望再平衡,前述供給側擾動因素階段性弱化、供給逐漸恢復以彌合需求缺口是大概率事件,使得大宗商品價格波動或較今年下降;

2、需求:全球需求仍然持續恢復,總體處於好轉趨勢中,特別全球“抗疫”結束開放國門是標誌性事件,社交經濟、出行等相關度較高的能源品有更好的需求彈性,而我國明年財政前置、美國基建計劃實施等推動下,對相關大宗商品的需求有望上升,特別是與新基建等長期趨勢相關的有色等品種更爲受益。而長週期來看,從人口、城鎮化等趨勢分析,我國地產大週期或已見頂,疊加碳減排目標,對黑色系的需求將趨勢性下降;

3、美元與全球流動性:美聯儲縮減QE已經開始,全球流動性收緊、美元震盪偏強的可能性相對較大,從計價效應與資本流動(全球總需求)等方面壓制大宗商品表現;

4、投機性因素:在全球流動性整體充裕的環境下,大宗商品今年上半年動量效應偏強,但進入多方向供給側因素影響下的“多事之秋”後,趨勢轉弱,CTA等投機性資金獲利明顯回吐,對增量資金的吸引力弱化,也不足以支撐一個新的商品超級週期出現。

結論:從今年主要的供給側擾動因素來看,疫情、氣候等影響逐漸弱化,監管與市場主體逐漸適應產業政策與地緣政治等因素並相應調整自身行爲,供給擾動相比今年可能更爲平滑。而隨着全球經濟復甦斜率邊際放緩,總需求提升的速率也邊際減弱,供需失衡的狀況較今年可能明顯緩和。分品種來看,原油受到全球開放國門帶來的出行需求提振,有色等受到下電氣化轉型等長邏輯的支撐,是需求彈性更好的細分類別,預計表現偏強。而隨着我國地產大週期見頂回落、“雙碳”目標的逐漸落實,黑色系仍然承壓,而從基建逆週期對衝和限產邏輯來看,爐料可能比成材相對更弱。

風險提示

1、疫情超預期衝擊。近期國內外疫情有所擴散,疫情防控進一步升級,可能對經濟復甦進程和資產價格表現形成影響;

2、國內外通脹繼續加劇。目前中美央行仍然認爲通脹有低基數和產業鏈恢復不均衡等短期因素,但大宗商品價格和通脹仍然在持續超出市場預期,若繼續加劇,則可能引發貨幣政策被動調整;

3、政策力度。市場對明年政策取向存在較大的分歧,尤其是房地產及財政政策,政策力度可能是影響宏觀及板塊走勢的關鍵因素。