本文来自格隆汇专栏:申万宏源宏观 作者:屠强 贾东旭 王胜

主要内容

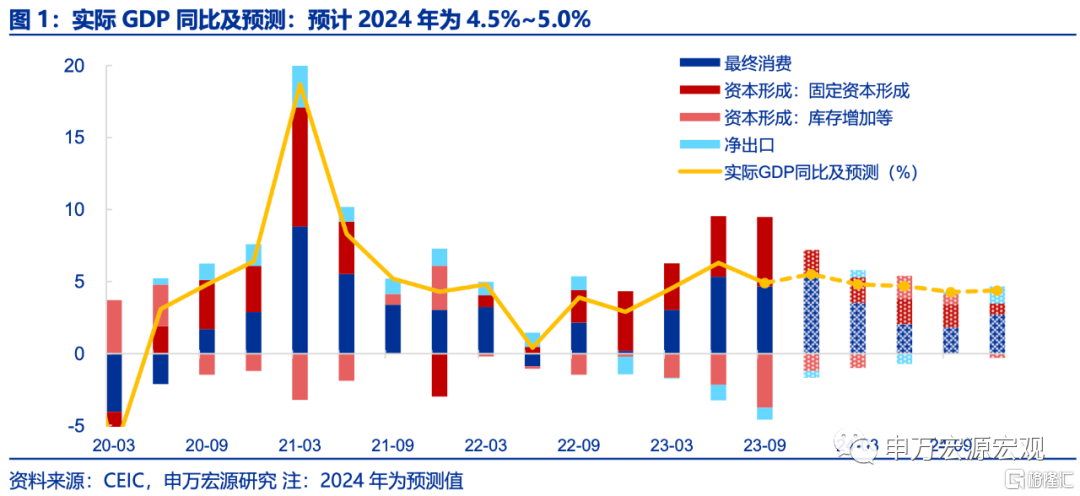

综述:政策加力、手段变化、三管齐下。经济形势定调方面,本次会议比去年更积极、新增强调“经济回升向好”,延续了政治局会议相对积极的表态。在风险方面,除了继续强调有效需求不足外,较7月政治局会议新增“部分行业产能过剩”、“社会预期偏弱”两大关键问题。因而明年政策部署出现较大变化,从去年“稳字当头”、转为今年“以进促稳”。除了政策力度更积极以外,具体手段上首要强调供需等各类政策“协同”,这也是去年会议着墨不多的领域,“扩大需求”、“优化供给”、“提振预期”的政策“三管齐下”。

供给:政策顺序前置,优化供给创造需求。在具体政策工作上,“优化供给”的顺序前置于第一位,聚焦现代化产业体系建设,包括制造业产业链高质量发展、数字经济、新型工业化等三大方向。优化供给也具备创造需求的三大“协同效果”。工业化率的整体提升有利于城镇化过程再度提速,推动内需释放。新一轮工业化也将引导城镇内部人口流动更均衡,城市群中中心城市人口向非中心城市流入,引导沉淀在一线城市的地产购买力纾解至周边非中心城市。数字经济等新技术也能改变居民偏好,创造需求。

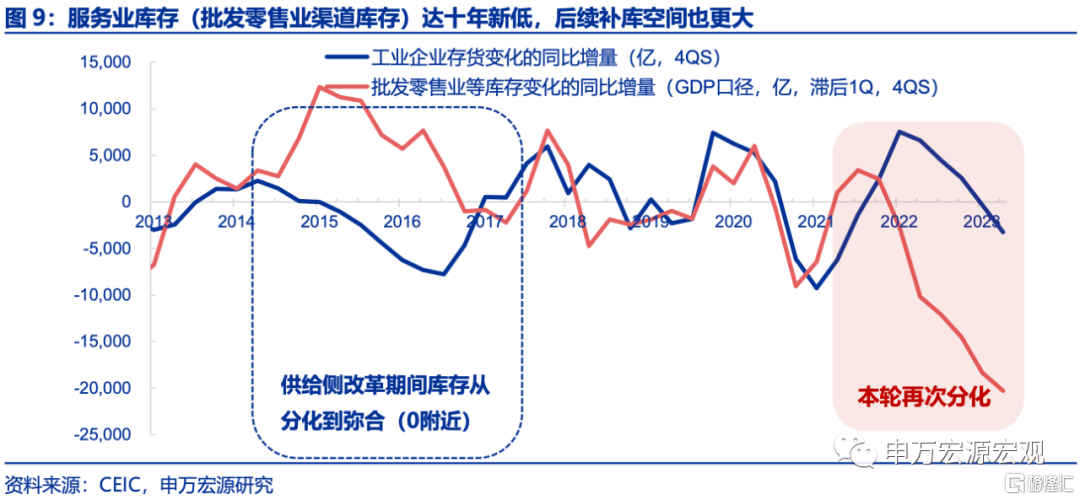

提振信心:新增强调非经济政策一致性评估。今年以来库存对经济增速的拖累加深,反映市场主体信心不足导致生产弱于需求,背后一定程度也在于宏观政策取向的一致性仍待提升。因此,本次会议相较去年更明确强调增强宏观政策取向一致性,新增强调“把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估”。

货币:对价格的关注或指向压降实际利率。货币政策整体定调和12月政治局会议一致,新增“社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配”,首先表征货币政策对信用扩张的目标是积极的。但另外更值得关注的是“价格预期目标”所传递出的另一层含义,即对当前相对偏低的通胀水平的不满意。通胀水平偏低令我国实际利率偏高,拖累信用和居民预期,我国实际利率持续处于较高水平,明显高于美日德。货币政策未来可能选择适度压低名义利率来压低实际利率水平,保证信用的合理释放,并改变居民通胀预期,促使未来物价回升。另一方面,名义利率的下行和未来通胀温和上行都将给财政政策化解地方政府债务留下了空间。汇率:仍坚持底线思维,或维持区间波动。

财政:化债正当时,稳增长重任交给经济大省。财政政策的定调和12月政治局会议一致,另外,会议再度强调了财政纪律,明确提出“增强财政可持续性”,2024年仍然成为化解地方政府债务风险的关键年份。但防风险和稳增长二者不能偏废,债务风险相对较小的省份可能承担了更大的稳增长压力,也可能承担更大的基建投资增长的诉求,也缓和市场对于全国各地不同地区融资平台整体信用收缩的担忧。

地产:政策聚焦供给,也是稳定需求与预期的关键。风险方面仍首要强调地产,更关注“供给侧”。其一旨在对冲地产投资潜在压力,继续强调三大工程。更重要的是稳定居民预期,释放供需政策协同效果。更重要的是降低期房交付风险,这也是稳定目前居民预期最关键的一环,这也才能真正达到供需政策协同的效果。

消费:挖掘潜在增长点,对冲地产后周期波动。会议对于消费的判断为“激发有潜能的消费”,即挖掘消费内部潜藏的增长点。会议可能也关注到地产竣工未来潜在下行风险对地产后周期商品的消费拖累,更强调“推动大规模设备更新和消费品以旧换新”。会议新增“织密扎牢社会保障网,健全分层分类的社会救助体系”,表明政策已经在关注居民收入问题,期待后续财政政策在短期稳定投资后,投向更多的转向居民领域。

稳外贸:重视程度提升,加快培育新动能。2024年建议关注我国出口份额继续加快从对发达国家转向对“一带一路”等新兴国家。

风险提示:房地产市场超预期变化,政策推进速度不及预期,汇率形势变化。

以下为正文

1.综述:政策加力、手段变化、三管齐下

经济形势定调方面,本次会议比去年更积极、新增强调“经济回升向好”,延续了政治局会议相对积极的表态。去年在疫情影响下,会议对经济形势的定调为“保持了经济社会大局稳定”,而本次会议对于经济的定调相比去年同期更为积极,强调经济克服内外部压力、实现回升向好,延续了政治局会议相对积极的表态,具体包括“以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民,顶住外部压力、克服内部困难,全面深化改革开放,加大宏观调控力度,着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险,我国经济回升向好”。

在风险方面,除了继续强调有效需求不足以外,相较7月政治局会议新增强调“部分行业产能过剩”、“社会预期偏弱”两大关键问题。去年经济在疫情影响下,会议仍强调“需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力”,而今年伴随疫情有效控制,两会时“三重压力”就未再提及,本次会议对于风险的表态更集中于“主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多”。相比于7月政治局会议,“结构性产能过剩”和“社会预期偏弱”是新增提法,而且对比疫情影响阶段“供给冲击”而言,目前政策实际上对于疫情控制后供给由“冲击”转为“过剩”更为关注。

因而明年政策部署出现较大变化,从去年“稳字当头”、转为今年“以进促稳”。去年会议仍是强调“要坚持稳字当头、稳中求进”,而本次会议则强调“坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策,在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取,不断巩固稳中向好的基础。”

除了政策力度更积极以外,具体手段上首要强调供需等各类政策“协同”,这也是去年会议着墨不多的领域,“扩大需求”、“优化供给”、“提振预期”的政策“三管齐下”。“有效需求不足”、“结构性产能过剩”、“社会预期偏弱”并不是割裂的问题,而是互相影响的。因而政策在部署方面,除了继续强调“加大宏观调控力度”以外,更注重各类政策的协同效应。在总结过往经验并展望未来部分,首要指出“必须坚持深化供给侧结构性改革和着力扩大有效需求协同发力”、“统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革”,另外总结部分也强调“要准确把握明年经济工作的政策取向,在政策实施上强化协同联动、放大组合效应”等。此外也新增强调“切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期”,延续政治局会议精神,对于传统动能风险仍高度关注,后者一方面影响经济需求,导致结构性产能过剩,同时地产风险也对居民预期形成影响,也是稳预期的关键。(详见《“先立后破”两层内涵与四条主线——12月政治局会议解读》)。

2. 供给:政策顺序前置,优化供给创造需求

2.1 优化供给的政策顺序前置于第一位

在具体政策工作上,“优化供给”的顺序前置于第一位,聚焦现代化产业体系建设,包括制造业产业链高质量发展、数字经济、新型工业化等三大方向。去年会议在具体工作部署上仍是先强调扩大需求,再强调优化供给,但本次会议将“优化供给”顺序前置于第一位,明确指出“以科技创新引领现代化产业体系建设。要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。”、“完善新型举国体制,实施制造业重点产业链高质量发展行动,加强质量支撑和标准引领,提升产业链供应链韧性和安全水平。”具体方向上,包括“要大力推进新型工业化,发展数字经济,加快推动人工智能发展。打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业,开辟量子、生命科学等未来产业新赛道,广泛应用数智技术、绿色技术,加快传统产业转型升级。”

2.2 优化供给也具备创造需求的三大“协同效果”。

1)工业化率的整体提升有利于城镇化过程再度提速,推动内需释放。跟主要经济体相同发展阶段相比,我国城镇化进程明显偏慢,城镇化率仍有近10个百分点的提升空间,而跟稳态水平相比,还有额外5-10个百分点提升空间。而城镇化进程高度绑定工业化进程。全球经济史证明,由于可贸易部门属性,在比较优势理论下,制造业将产能向低成本地区转移能驱动更平衡+提速的城镇化,所有城镇化较成功的经济体,都是依赖工业化进程。而服务业由于非贸易部门,高度依赖人力资本,强者恒强,因此只会形成“中心城市化”+城镇化降速,而现代化产业体系建设带动工业化率的企稳、乃至再提升,将直接有助于推动城镇化率企稳、提升,推动内需再释放。

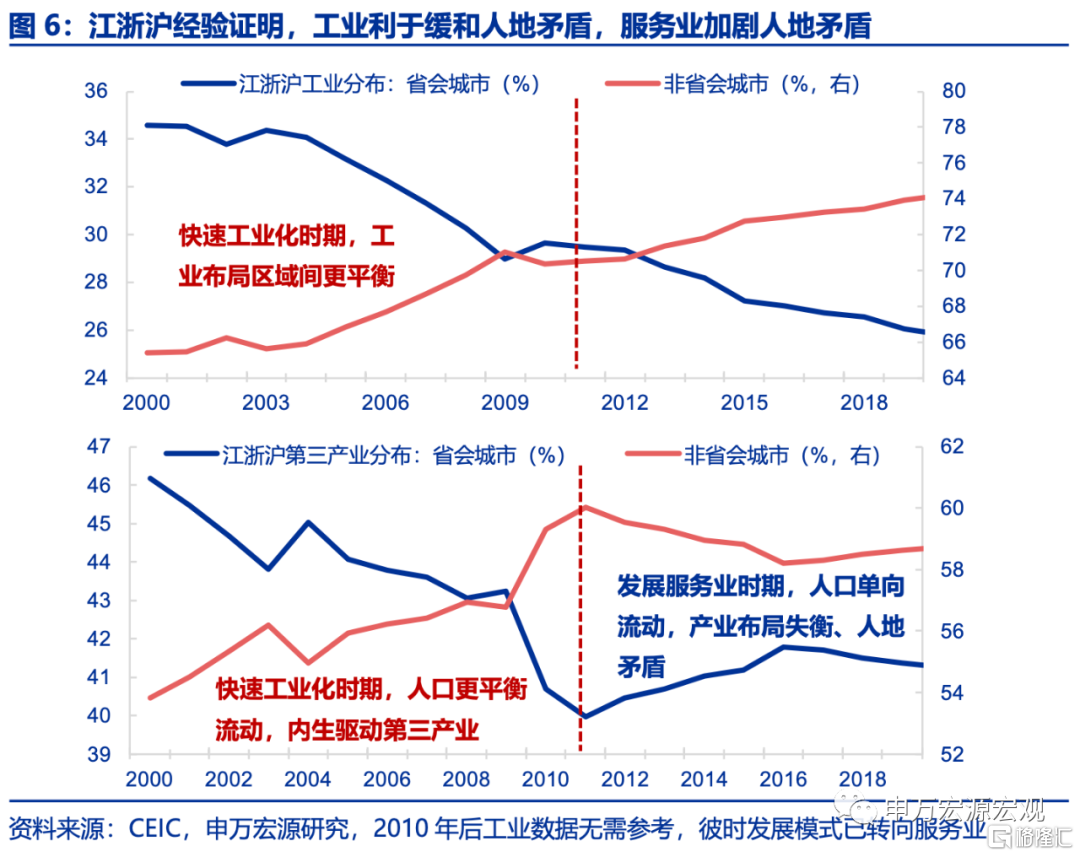

2)新一轮工业化也将引导城镇内部人口流动更均衡,城市群中中心城市人口向非中心城市流入,引导沉淀在一线城市的地产购买力纾解至周边非中心城市。过去十年人口向高城镇化率的东部地区集中流动,人地矛盾突出,人口由二三线单向流向一线。但在2010年之前,我国人口却是“更平衡”流动,非东部地区城镇化速度明显快于东部。从实际产业分布情况来看,江浙沪经验证明,发展工业时期(2010年前)产业分布区域内更均衡、人口更平衡流动,但发展服务业时期(2010年后)产业分布高度向核心城市倾斜、虹吸非核心城市、人口单向流动。因此,未来新一轮工业化中低端制造业区域间分布的更均衡,将引导目前沉淀在一线城市买成房价的地产购房力,纾解到周边城市匹配更多的土地供给,形成地产销售量的释放。

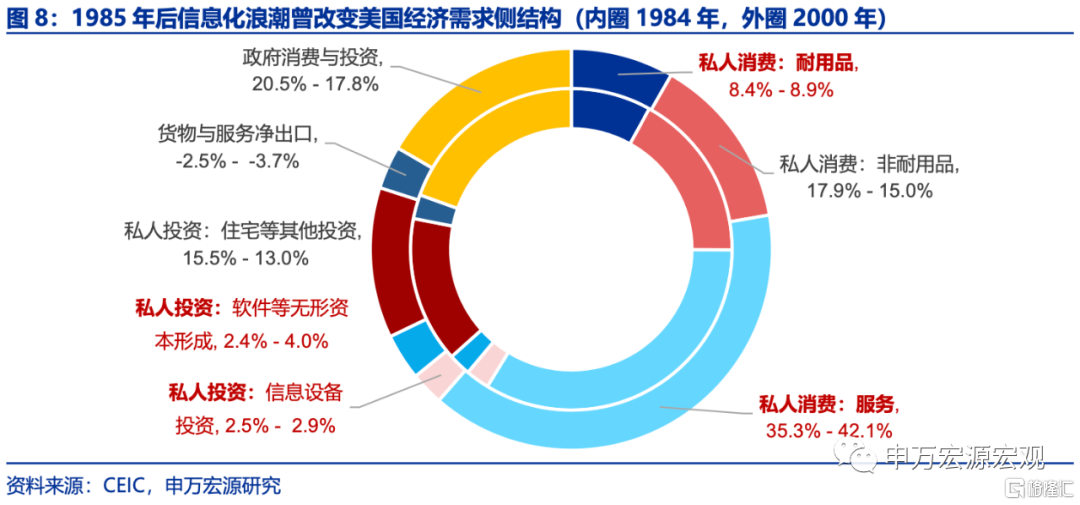

3)数字经济等新技术也能改变居民偏好,创造需求。1983年信息化浪潮从供给侧改变居民偏好、提振需求,彼时美国技术进步与美国居民消费中信息化相关产品支出十分吻合。此外,信息化浪潮也曾推动美国经济需求侧结构优化,表现为内生性的私人消费、私人设备及软件投资占比上升,而外生性的政府投资、住宅投资、净出口占比下降。而这一情景也是当下我国经济转型的目标方向,数字经济充分具备类比信息化浪潮的发展潜力,颠覆性新技术的突破也将创造未来内生需求动能。

3. 提振信心:新增强调非经济政策一致性评估

今年以来库存对经济增速的拖累加深,反映市场主体信心不足导致生产弱于需求,背后一定程度也在于宏观政策取向的一致性仍待提升。估算今年库存变动拖累GDP增速1个百分点以上,这也意味着虽然需求恢复基础不牢固,但供给的表现更弱,其中叠加了市场主体信心不足的问题。而拆分结构来看,今年工业实际库存整体下行,同时今年在服务消费整体强劲的同时,服务业库存更多是去库的速度放慢,但仍未开始补库,说明企业信心的提振也尤为关键。而企业家信心偏弱,除了宏观需求影响以外,其实也包括很多日常经营中遇到了微观阻力,也包括部分政策取向一致性较低导致的企业家信心不足。

因此,本次会议相较去年更明确强调增强宏观政策取向一致性,新增强调“把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估”。去年会议仅是简单提及“要更好统筹经济政策和其他政策,增强全局观,加强与宏观政策取向一致性评估。”而本次会议进行全面细化,指出加强财政、货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策协调配合,把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估,强化政策统筹,确保同向发力、形成合力。加强经济宣传和舆论引导,唱响中国经济光明论。此外也强调“不断完善落实“两个毫不动摇”的体制机制,充分激发各类经营主体的内生动力和创新活力。”

4. 货币:对价格的关注或指向压降实际利率

4.1 关注“和价格水平预期目标相匹配”所传递的信号

货币政策整体定调和12月政治局会议一致,新增“社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配”,首先表征货币政策对信用扩张的目标是积极的。2022年中央经济工作会议对信用增长的表述仅为“保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配”,而本次会议新增了和价格水平预期目标相匹配的要求。这可能是源于当前物价水平相对较低,拉低了名义GDP增速,如果不去进行调整,则货币政策对信用扩张的增速目标也会随之下降。但如果用价格水平预期目标将实际通胀水平替换,则表明政府对信用扩张的目标仍然是积极的。

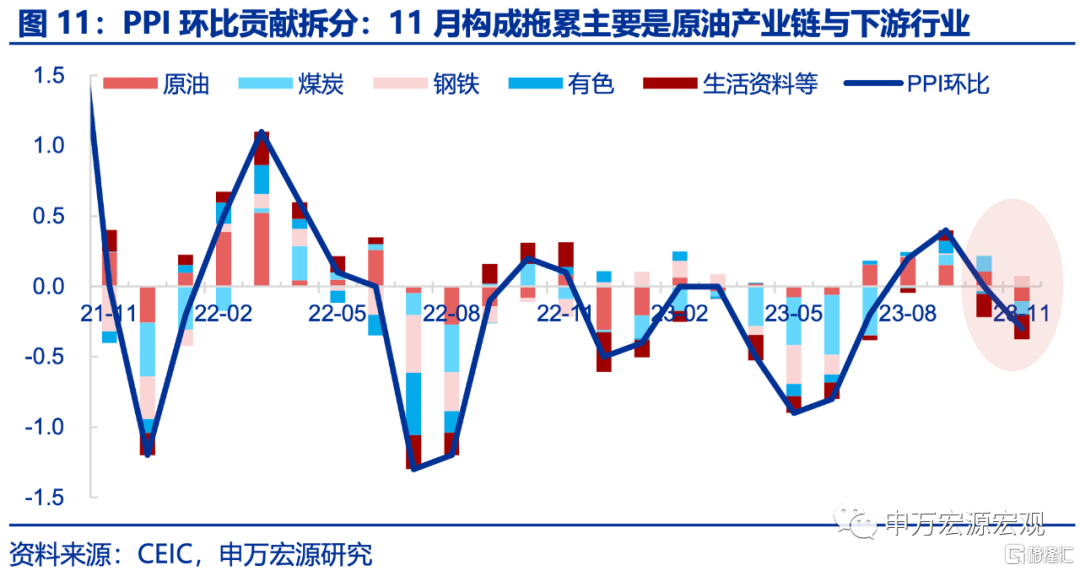

但另外更值得关注的是“价格预期目标”所传递出的另一层含义,即对当前相对偏低的通胀水平的不满意。四季度以来,我们前期提示的产能过剩形成的价格“拖累项”持续发酵,导致PPI、CPI再度超预期走低。我们此前《被忽视的价格“拖累项”——通胀简析(23.10)》报吿中提示的价格拖累项:“下游投资过热—结构性产能过剩—下游PPI下行——核心商品CPI”继续发酵,PPI与CPI连续低于预期,11月CPI更是下滑至年内低点(-0.5%)。其中PPI下跌过程与我们基于产能利用率刻画的PPI领先指标高度一致,结构上也是近两年投资明显过热的下游(投资同比10%以上,超出工业品需求)价格跌幅大于预期,反映产能过剩影响。而CPI结构数据中,也呈现与PPI同口径的核心商品CPI的持续回落,虽然回落幅度小于生活资料PPI、反映终端需求其实好于供给过剩,但也难以掩盖供给问题。

4.2 通胀水平低令我国实际利率偏高,拖累信用和居民预期

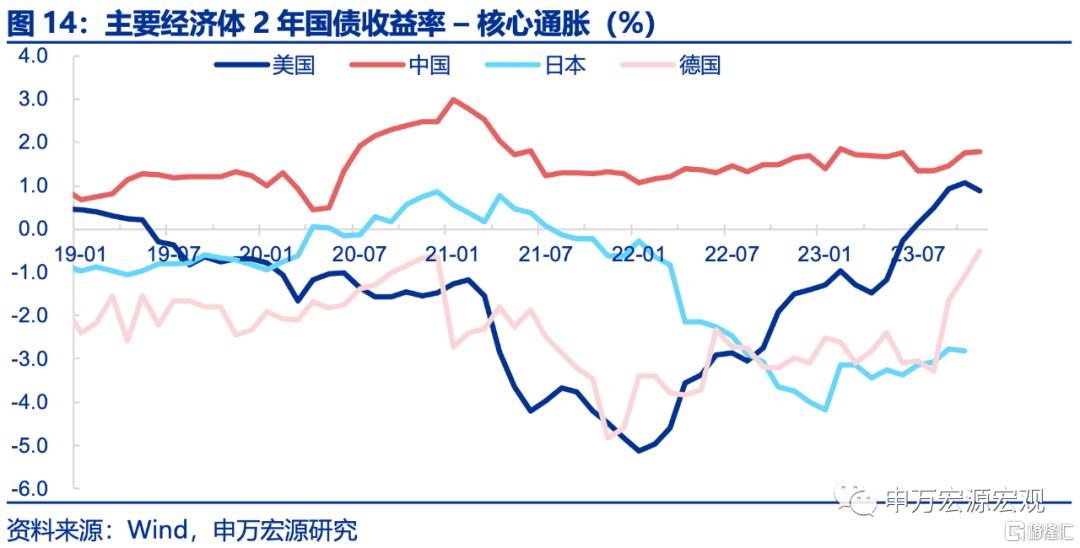

我国通胀水平较低也令我国实际利率持续处于较高水平,明显高于美日德。如果以2年国债收益率和核心通胀的差充当我国实际利率的代表值,则我国(23年11月为1.8%)相较于世界其他经济来说,具有更高的实际利率水平,甚至高于政策利率过去不断攀升且通胀趋于下行的美国(0.9%),也明显高于日本(-2.8%)和德国(-0.5%)水平。

货币政策未来可能选择适度压低名义利率来压低实际利率水平,保证信用的合理释放,并改变居民通胀预期,促使未来物价回升。通胀的持续走弱一方面令居民消费选择观望,进一步加速物价下行的趋势,另一方面令企业盈利不振,弱化企业投资意愿,二者相互共振相互影响。为摆脱上述循环,货币政策可以选择压低名义利率水平来压低实际利率,促使融资需求的合理释放,并实现物价重新回到温和上行的趋势之中。展望2024年,货币政策压低名义利率可能成为主要的操作手段,这将对减少居民债务付息支出,修正通胀预期将有着更为直接的影响,并最终落实到需求的温和扩张和价格的重新回暖上。

另一方面,名义利率的下行和未来通胀温和上行都将给财政政策化解地方政府债务留下了空间。名义利率下行将减少财政债务付息支出,尤其是考虑到财政在不断的通过显性债务置换隐性债务,这种债务付息支出的下降可以保证财政空间的有效性。另外,通胀的温和上行实际上将反映为名义GDP增速的改善上,而这对政府杠杆率的稳定乃至于改善都有至关重要的意义。

4.3 汇率:仍坚持底线思维,或维持区间波动

上述政策的关注点变化或表明对于汇率的要求仍是底线思维,而非单边走强。考虑到当前内需的不确定性,货币政策选择压低名义和实际利率是应有之义,但汇率同样会受到利率的扰动。好在当前出口动能有所好转,中美利差有所收窄,人民币汇率更多呈现双向波动而非单一贬值趋势。预计后续汇率仍保持7.0-7.3之间的波动幅度,更多的空间将留给货币政策调节内需。

5. 财政:化债正当时,稳增长重任交给经济大省

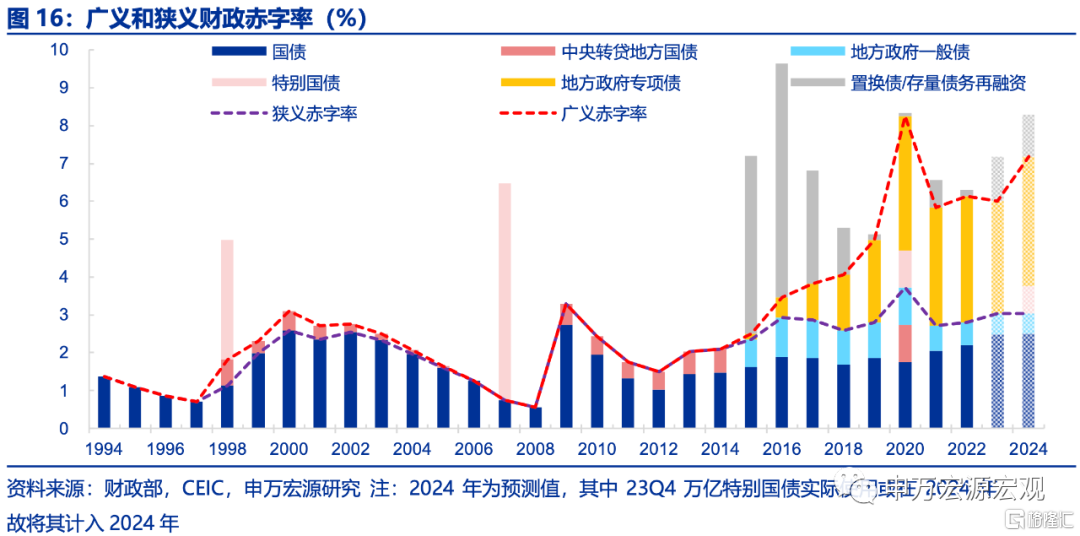

财政政策的定调和12月政治局会议一致,强调要“要用好财政政策空间,提高资金效益和政策效果”“优化财政支出结构”。中央经济工作会议强调用好财政政策空间,或指向23Q4新增的万亿国债以及2024年两会期间的财政新增预算赤字规模,明确表明资金要用到刀刃上,即真实能对经济增长产生拉动的领域,“优化财政支出结构”或同样指向这一点。

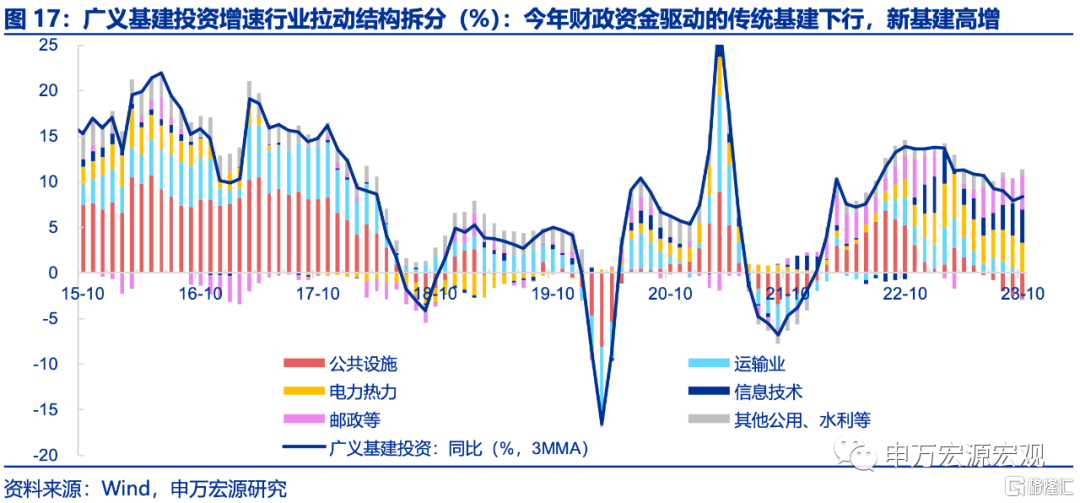

另外,会议再度强调了财政纪律,明确提出“增强财政可持续性”,比2022年更进一步,2024年仍然成为化解地方政府债务风险的关键年份。2022年会议强调的是“在有效支持高质量发展中保障财政可持续”,而本次会议更加强调“增强”,或意味着2024年化债仍然是重点。相对应的在投资部分,本次会议更多强调的是具有较为充足未来现金流的项目,如“重点支持关键核心技术攻关、新型基础设施、节能减排降碳,培育发展新动能”,“支持社会资本参与新型基础设施等领域建设”,而非传统基建投资。

但防风险和稳增长二者不能偏废,债务风险相对较小的省份可能承担了更大的稳增长压力,也可能承担更大的基建投资增长的诉求,也缓和市场对于全国各地不同地区融资平台整体信用收缩的担忧。在会议中风险的部分,明确提出“统筹好地方债务风险化解和稳定发展,经济大省要真正挑起大梁,为稳定全国经济作出更大贡献”。而经济大省普遍也是债务压力相对较小的省份,在其他省份进行化债的工作阶段,稳增长的重任就更多的交给经济大省,而会议给出定调也有利于缓和市场对于全国不同区域地方融资平台整体信用收缩的担忧。

我们维持12月政治局会议解读中对财政政策扩张的节奏和幅度不变:“先立后破”或也恰恰预示着财政短期适度加力、2024年中再相机抉择加码基建,核心也是为了对冲24H2传统动能进一步弱化的风险。具体预测上,我们维持两会2024年赤字率3.0%的判断(年中可再灵活调整,也是“后破”的潜在含义之一),以及广义基建投资增速在15%以上的判断不变。

6.地产:政策聚焦供给,也是稳定需求与预期的关键

6.1 风险方面仍首要强调地产,更关注“供给侧”

风险化解方面会议仍是首要强调地产,同时更关注“供给侧”,继续强调“一视同仁”满足房企融资需求。去年会议对于地产的讨论也是更聚焦供给,强调“要确保房地产市场平稳发展,扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作,满足行业合理融资需求”,本次会议延续了这一导向、且更进一步,除了首要强调“要统筹化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险,严厉打击非法金融活动,坚决守住不发生系统性风险的底线。”以外,指出“积极稳妥化解房地产风险,一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求,促进房地产市场平稳健康发展。”

6.2 其一旨在对冲地产投资潜在压力,继续强调三大工程

而地产“稳供给”的背后,其一是旨在对冲地产投资24H2潜在下行风险,也包括“三大工程”的继续提及。我们此前领先指标显示,明年下半年地产投资将滞后性反映21H2之后大幅走弱的新开工与期房销售,届时地产投资内生性跌幅可能大于当前。因此本次政策除了继续强调“加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等”、旨在通过新项目投资对冲老项目压力以外,继续指出“积极稳妥化解房地产风险,一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求,促进房地产市场平稳健康发展。”也是为了稳定存量项目融资需求,通过“保交楼”将2021年以来因“三条红线”进一步放慢施工的项目重新加快施工,以达到降低地产投资下行风险的目的。

6.3 更重要的是稳定居民预期,释放供需政策协同效果

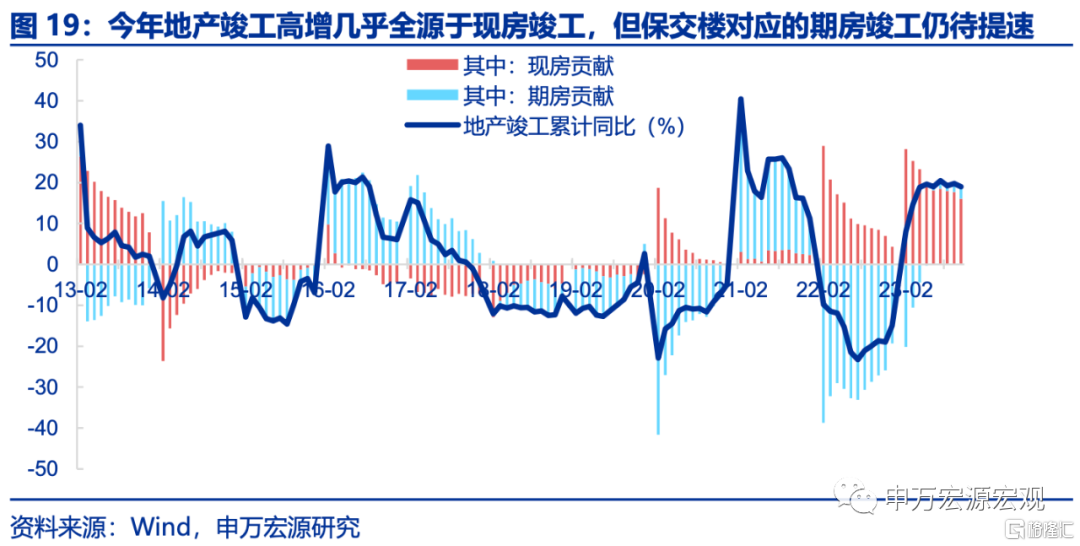

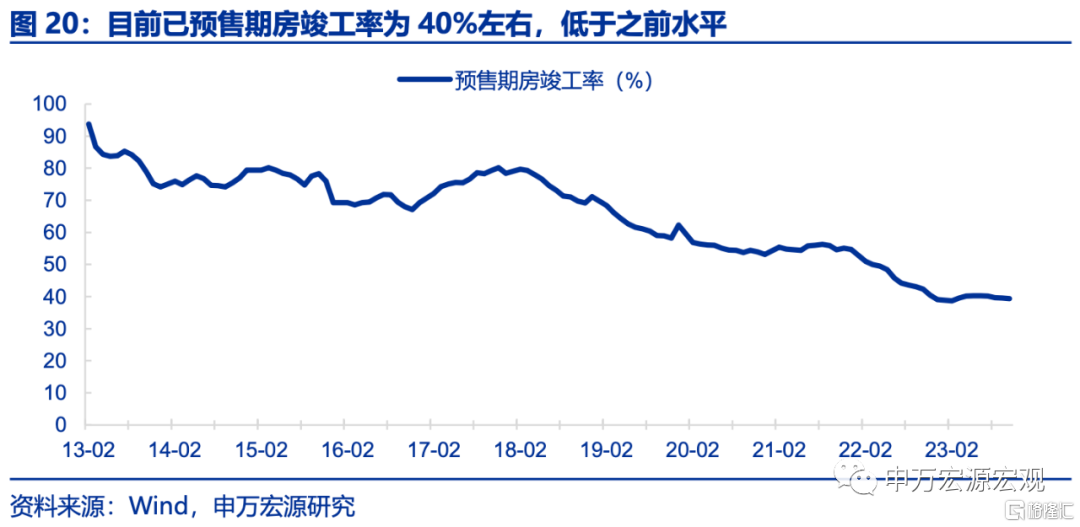

更重要的是降低期房交付风险,这也是稳定目前居民预期最关键的一环,这也才能真正达到供需政策协同的效果。今年地产需求侧政策已经较为宽松,但实际销售却表现偏弱,除了房价下行导致居民观望以外,更多是房地产供给侧风险导致居民“不敢”买房(担心交付风险),数据上也因而呈现一手现房销售增速(1-10月累计15.6%,剔除基数甚至明显强于二手房)大幅高于期房28.3个百分点的情况。与此同时,虽然今年地产竣工高增,但贡献几乎全部来源于现房竣工,期房竣工率仍偏低(40%),防止期房交付危机,民生问题也是坚守“底线思维”本身的“底线”。稳定居民资产负债表与信心,才能缓和地产需求侧政策效果下降的影响,真正做到供需政策协同。

7. 消费:挖掘潜在增长点,对冲地产后周期波动

会议对于消费的判断为“激发有潜能的消费”,即挖掘消费内部潜藏的增长点。会议将消费分为两个部分,一是新型消费,要求“大力发展数字消费、绿色消费、健康消费,积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点”。二是稳定和扩大传统消费,主要包含“提振新能源汽车、电子产品等大宗消费”。即会议并没有选择在总量上刺激消费,而更多的是寄希望于消费结构性的改善,以及和生产、投资之间形成良好的互动关系。

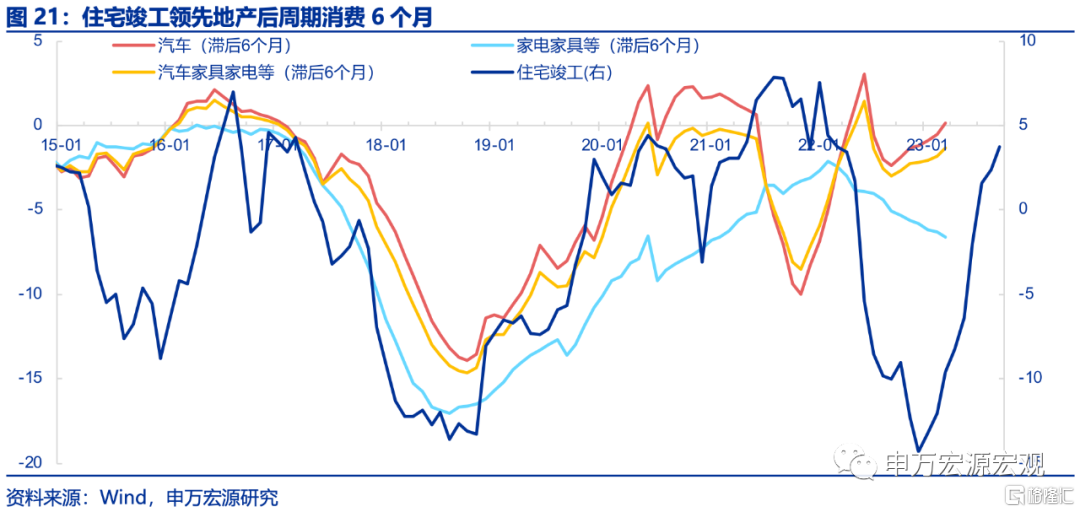

会议可能也关注到地产竣工未来潜在下行风险对地产后周期可选商品如家电家具带来的消费拖累,更强调“推动大规模设备更新和消费品以旧换新”。我国家电家具消费年度合并达万亿级别,是仅次于汽车的第二大耐用品消费市场,但最近六年来增长有所停滞。未来地产保交楼高峰逐步过去所带来的地产竣工下行或令家电家具消费面临调整压力。正是在这个背景下会议将家电家具消费的增长点聚焦在设备的更新换代周期上,这可能对于缓和明年下半年家电家具消费天然的下降压力有所作用。

同时,会议实际上也关注到居民当前收入不足中的相当一部分来源于转移净收入的减少,会议新增“织密扎牢社会保障网,健全分层分类的社会救助体系”,表明政策已经在关注居民收入问题,期待后续财政政策在短期稳定投资后,投向更多的转向居民领域。疫后,我国居民可支配收入中不足相对来源于财产净收入和转移净收入,其中财产净收入的下降和地产市场、存款利率下行等多个因素相关,难以短期提振。而转移净收入的下行更值得财政去主动作为,保证居民收入的整体稳定性。而本次会议对于社会救助体系的论述让我们看到了一些改变,这对未来托底中低收入群体,乃至稳定消费的增速都可能起到效果。

8. 稳外贸:重视程度提升,加快培育新动能

相比于去年会议,本次会议对于“稳外贸”的着墨更多,背后是出口增速今年整体承压。去年会议对于“稳外贸”的讨论不多,只是提到“提升贸易投资合作质量和水平。”等,但本次会议明显更为重视,风险中明确指出“外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。”也源于今年以来出口增速整体偏弱表现。会议因而也明确指出“扩大高水平对外开放。要加快培育外贸新动能,巩固外贸外资基本盘,拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口。”

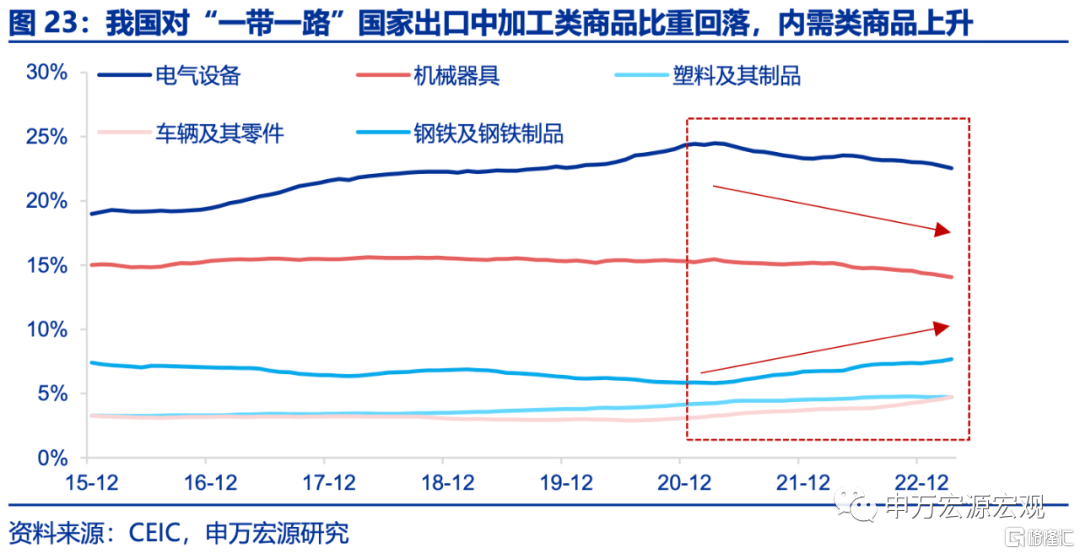

展望明年,美国经济下半年衰退压力将加大国内出口下行风险,因而本次会议更聚焦培育新动能,包括新的贸易形式与贸易伙伴。一方面,会议强调拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口等,与此同时,也指出“抓好支持高质量共建“一带一路”八项行动的落实落地,统筹推进重大标志性工程和‘小而美’民生项目。”实际上,今年来除了对一带一路国家出口增速高于整体、贡献韧性以外,我国对一带一路国家的出口结构也呈现出更多向满足新兴国家内需的中间品、消费品倾斜,譬如钢材、塑料、汽车等等,对新兴国家出口商品结构已在与发达国家“脱钩”,不再是依赖传统的加工贸易品。在中期发达国家制造业回流、需求侧走弱过程中,新兴国家也有提振内需(尤其是投资)的必要,边际上替代发达国家需求走弱对我国出口的潜在冲击。因此2024年建议关注我国出口份额继续加快从对发达国家转向对“一带一路”等新兴国家。

风险提示:房地产市场超预期变化,政策推进速度不及预期,汇率形势变化

注:本内容节选自申万宏源宏观于2023年12月13日发布的研究报吿:《三管齐下——2023年中央经济工作会议解读》;证券分析师:屠强 贾东旭 王胜