本文来自格隆汇专栏:天风宏观宋雪涛,作者:宋雪涛、张伟

总量回落、库存偏高、结构分化是当前房地产市场的三个主要问题。从潜在购房需求的趋势以及结构来看,构建房地产新发展模式的关键是解决这三个主要问题。我们预计未来我国将构建差异化、多层次、租购并举的住房供给市场,保障性住房解决“有得住”,商品房市场顺应“住得好”。

7月24日政治局会议提出“我国房地产市场供求关系发生重大变化”的重要判断,是分析当前房地产市场的基本出发点。具体来看,总量回落、库存偏高、结构分化是当前房地产市场的三个主要问题。

第一个问题,人口负增长、城镇化放缓导致潜在购房需求或将“L”形回落。

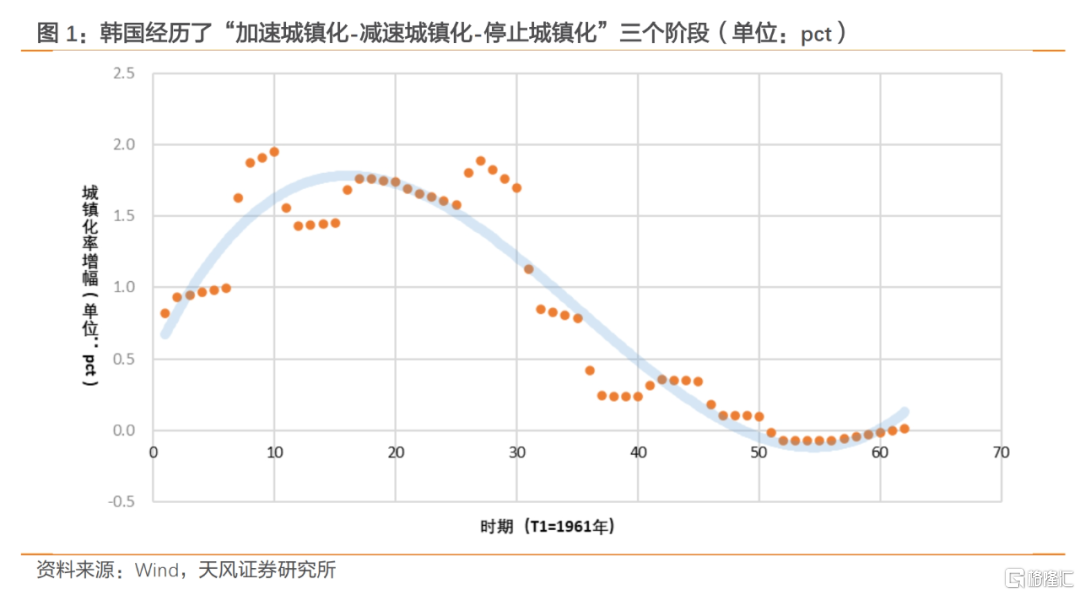

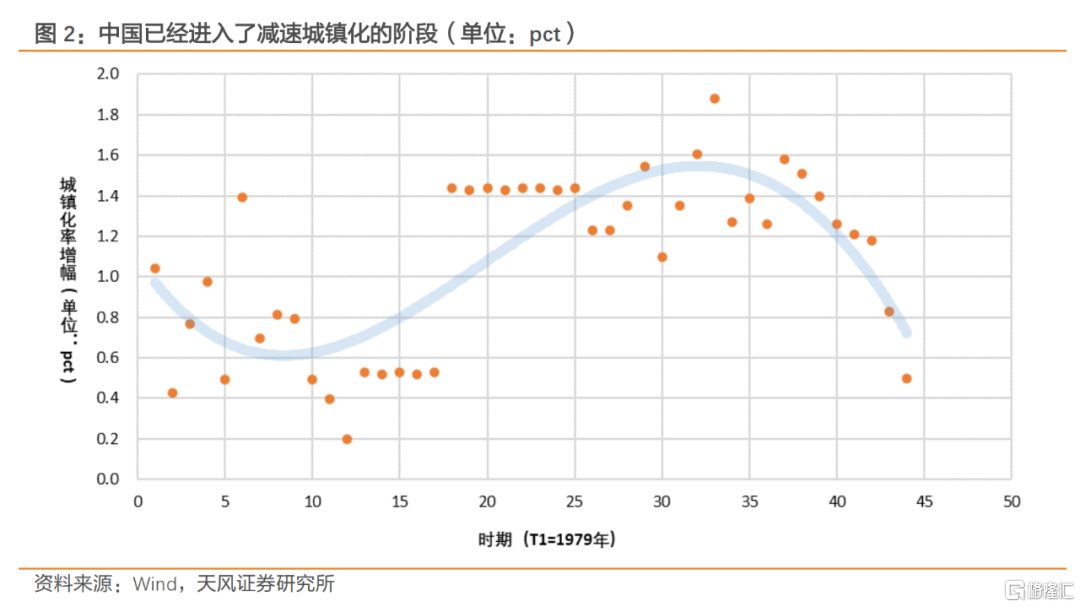

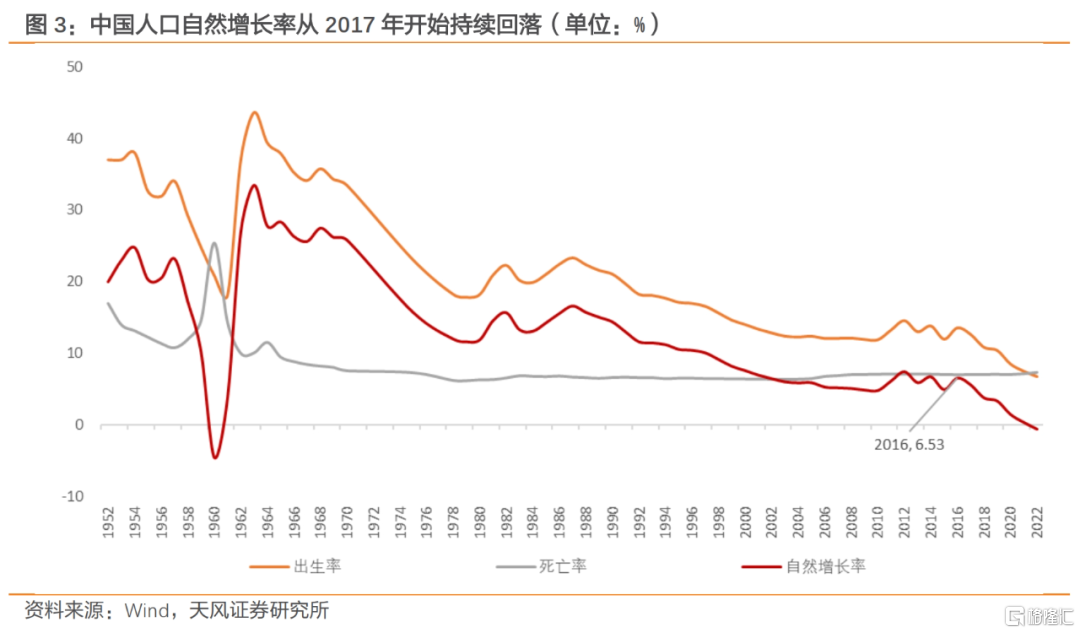

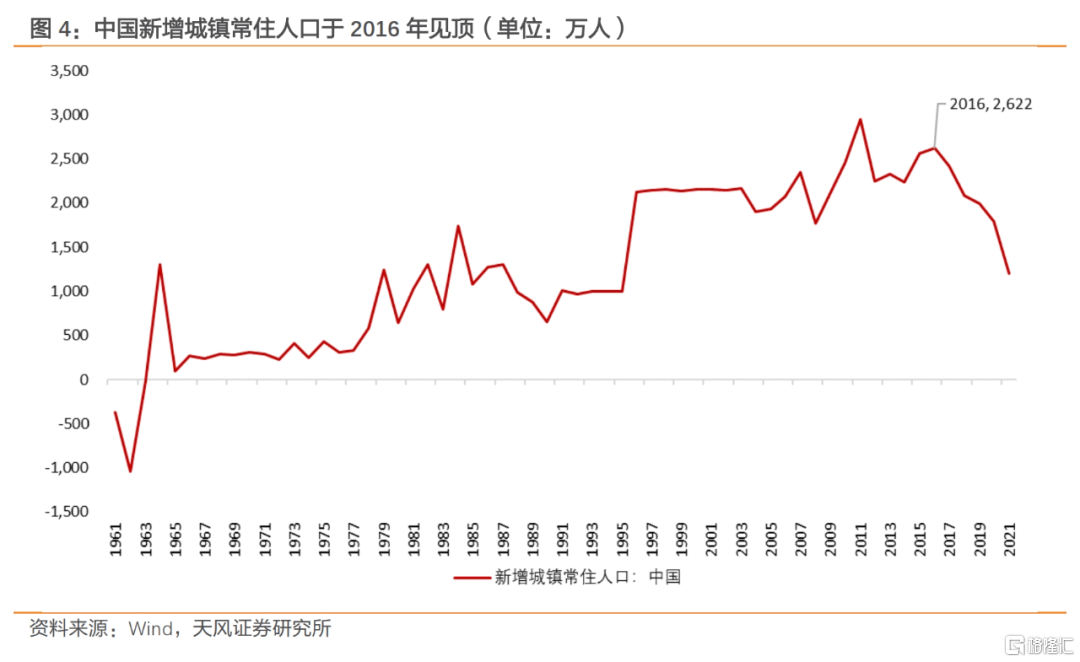

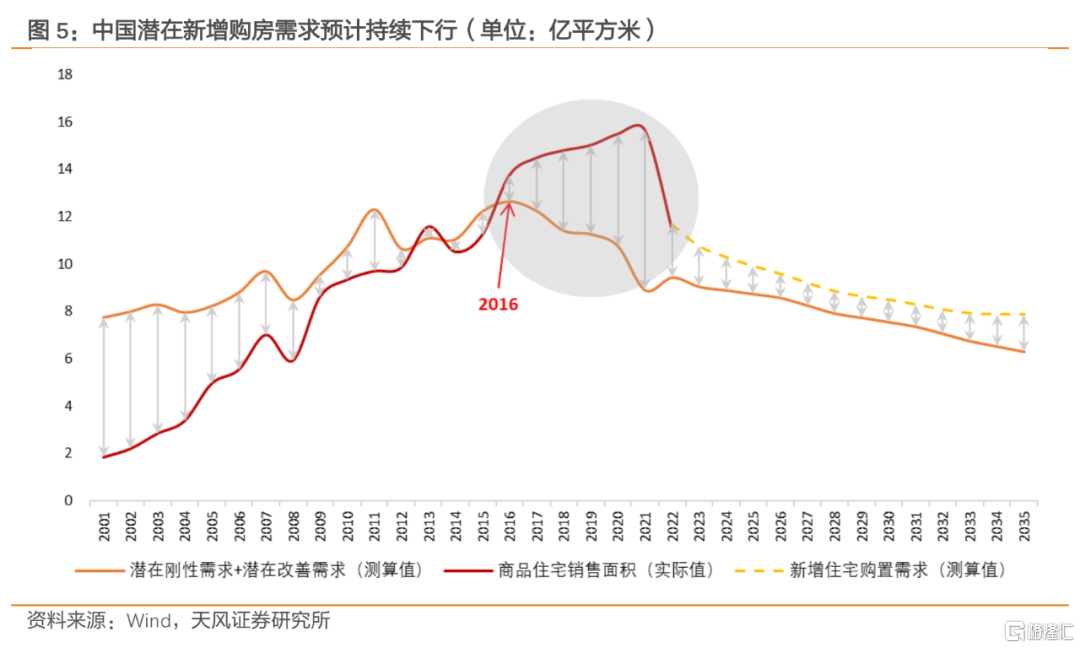

每年有多少新增城镇常住人口,是决定一个国家房地产需求的重要因素。从国际经验来看,一个国家的城镇化可以大致分为三个阶段——“加速城镇化-减速城镇化-停止城镇化”,而我国城镇化斜率在2016年已经见顶,目前处于减速城镇化的阶段,城镇化的斜率预计将逐年放缓。而在城镇化斜率见顶的同时,我国人口自然增长率也从2017年开始持续回落,导致新增城镇人口自2017年起进入了持续下降的通道中,潜在的购房需求也随之逐年回落。根据我们的测算,预计到2035年前后,我国潜在住宅购置需求将回落至8亿平方米左右。

第二个问题,预期反转加大了二手房库存压力。

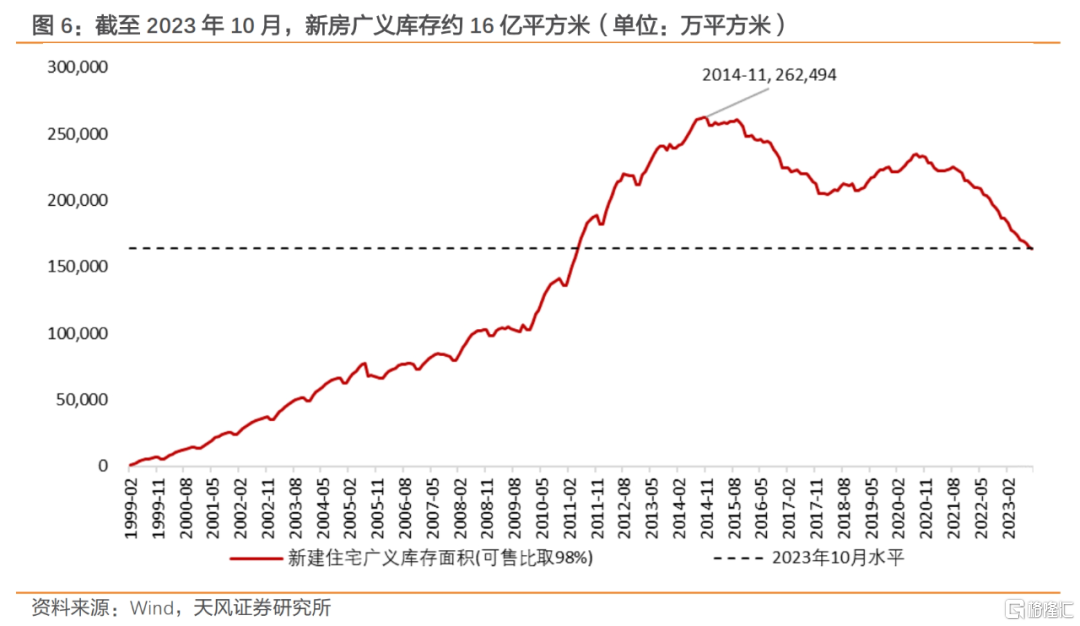

由于房企近两年拿地力度明显放缓,新房库存持续下降,目前新房广义库存与2011年水平基本相当,新房库存压力有限。但与此前的房地产周期不同,本轮房地产下行周期中,市场预期发生了较为明显的转变,由此前的长期乐观、房价上升预期变为了当前的长期悲观、房价下跌预期。此前,升价预期使得房产具备保值、增值属性,持有多套闲置住房的家庭出于投资、投机需求并不会急于抛售房产。但当前房价预期已经发生了反转,部分城市房产不再具备投资、投机价值,因此宂余的闲置二手房将成为本轮的有效供给和潜在库存。

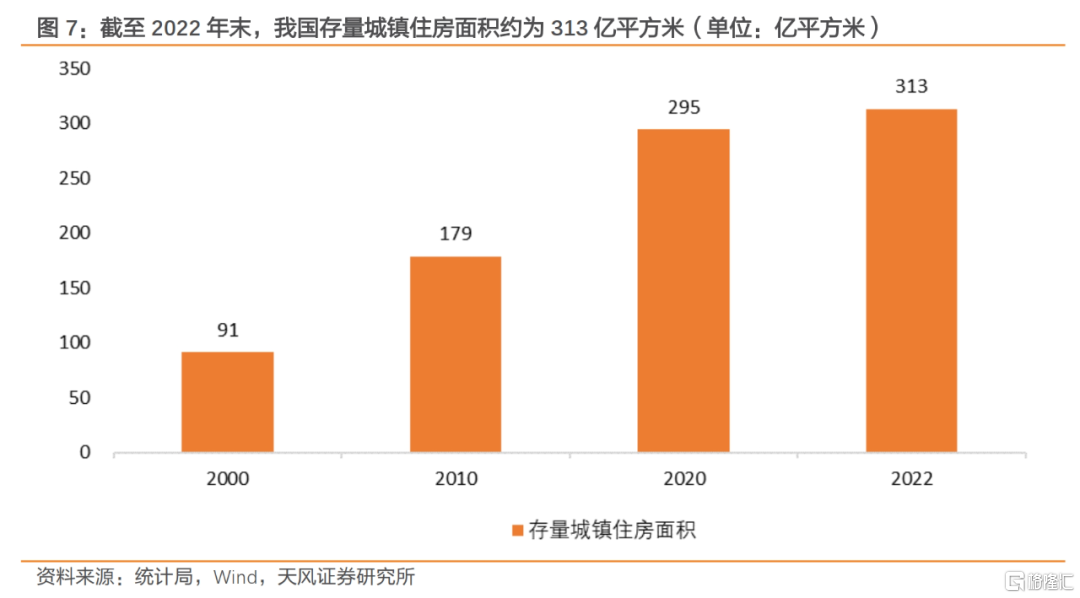

因此,当前需要将二手房潜在库存合并来分析广义房地产库存。第七次人口普查数据显示,截至2020年末,我国城镇存量住房面积约为295亿平方米(考虑2021、2022年竣工面积后,预计到2022年末,我国存量城镇住房面积约为313亿平方米);而住建部原副部长仇保兴在2022中国城市高质量发展智库论坛上也指出“当前我国住房空置率已经达到15%,有的省份达到25%甚至30%,高于国际5%的空置率标准”。假设住房空置率为15%,粗略估计,我国目前空置二手房面积约为47亿平方米。

再考虑到目前约有16亿平方米的新房广义库存,如果无法扭转降价预期,广义房地产库存潜在去化压力可能远大于2014年的26亿平方米(根据图5的测算结果来看,2014年住房供给并未明显过剩,库存主要是房企持有的新房库存,社会面二手房库存压力较小,本文中暂时忽略)。二手房的供给会对新房购买需求形成挤出效应,进而抑制房企拿地、投资的意愿。

第三个问题,不同需求、不同城市的房地产市场出现结构分化。

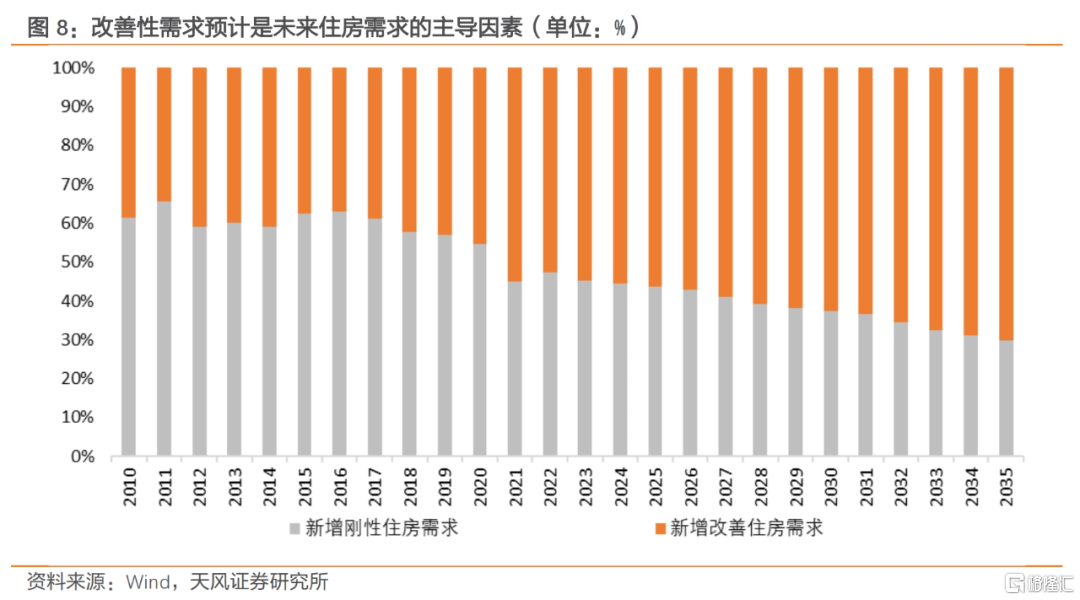

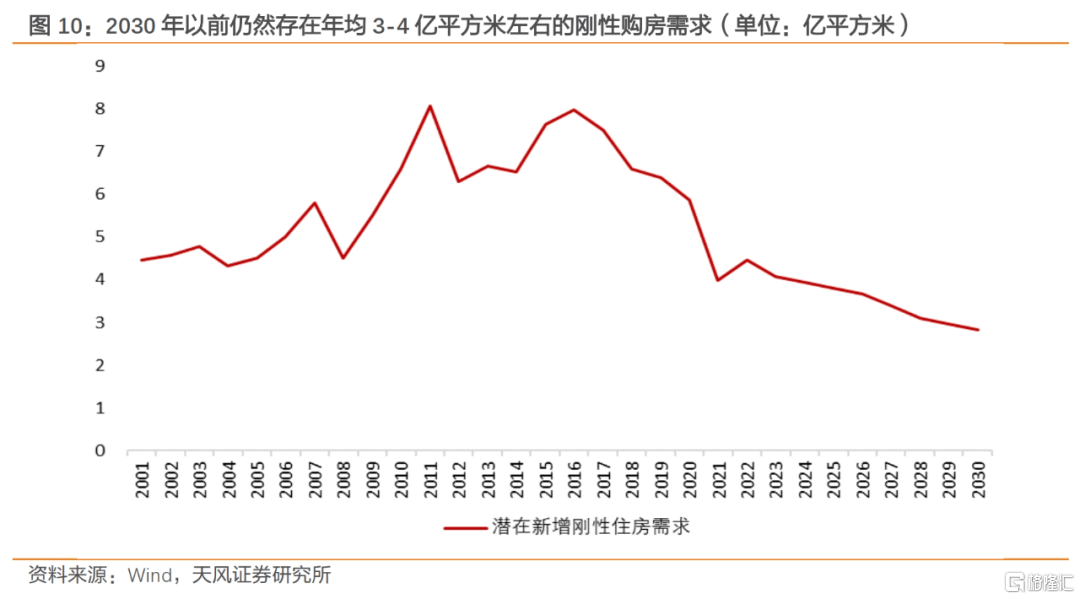

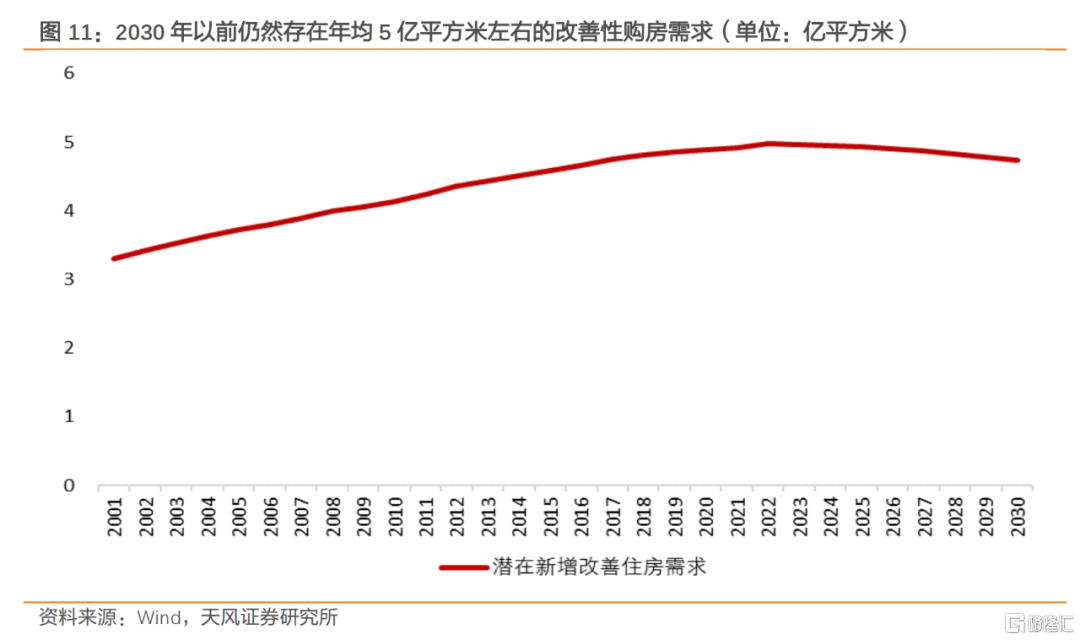

一是刚需与改善需求的分化。相比于改善性需求,刚需受城镇人口变化的影响更大,随着新增城镇人口的长期下降,未来刚需或将持续回落。而改善性需求一方面取决于存量城镇人口规模,另一方面取决于人均住房面积提升的斜率,虽然新增城镇人口逐年递减,但仍保持正增长,存量城镇人口仍在增加,将对冲人均住房面积提升斜率放缓的影响。根据我们的测算,截至2022年,我国新增购房需求中,刚需和改善性需求大致为0.9:1的关系,预计到2030年前后将回落到0.6:1,2035年前后将回落到0.4:1,改善性需求或将成为未来住房需求的主导因素。

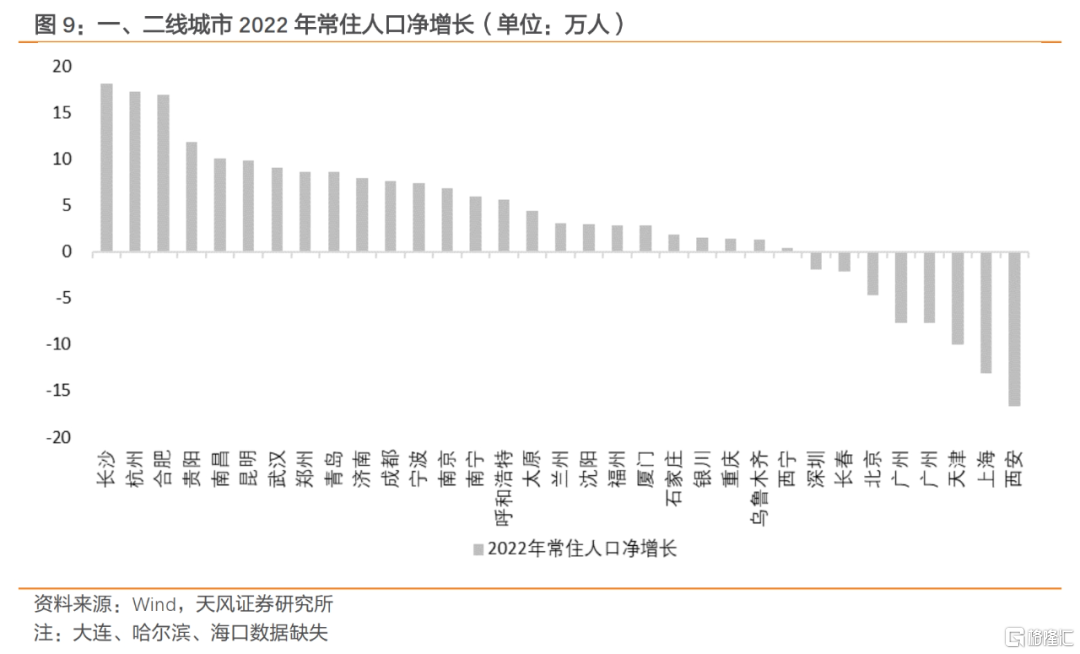

二是高能级城市与低能级城市分化。在过去城镇化加速提升的阶段,多数城市人口均在净流入,市场预期普遍乐观,且存在一定程度的投机、炒房需求,不同城市的房地产市场呈现同升同跌的特征。而随着人口负增长、城镇化斜率持续放缓,不同城市吸引产业、人口的禀赋和能力各不相同,城市之间的差异性可能会进一步凸显。比如有的城市还在大力发展劳动密集型产业,能够持续吸引人口流入,而有的城市则在调整产业结构,人口可能会随着传统产业的外迁而流出。未来,高能级城市人口有望持续流入,购房需求存在支撑,而低能级城市人口预计将面临人口持续流出、购房压力持续衰减的压力。

从潜在购房需求的趋势以及结构来看,构建房地产新发展模式的关键是解决上述三个主要问题。

我们预计,未来我国将构建差异化、多层次、租购并举的住房供给市场,保障性住房重点解决“有得住”,商品房市场顺应“住得好”。

第一个预计,保障性住房等政策性住房体系将加速推进构建,以解决中低收入群体的刚性住房需求。

虽然我国潜在住房需求长期来看趋于回落,但在“新市民”、“新青年”入城的背景下,我们预计2030年以前仍然存在年均3-4亿平方米左右的刚性购房需求,尤其是在一线、新一线等人口持续流入的中心城市。

住有所居既是重要的民生问题,也是改善生育、提振消费的前提。对于收入水平较低、但存在刚性住房需求的部分“新市民、新青年”群体,其购买力相对有限,直接购买商品房将加大其生活成本,进而可能对生育意愿、消费意愿产生抑制作用。因此,在经济转型的背景下,通过保障房、长租房等政策性住房来加大对中低收入群体住房需求的保障,预计是未来房地产政策发力的重点。

2021年8月31日,住建部在“努力实现全体人民住有所居”新闻发布会上明确表示“‘十四五’期间,我们将以发展保障性租赁住房为重点,进一步完善住房保障体系,增加保障性住房的供给,努力实现全体人民住有所居”。

今年7月24日的政治局会议要求“要加大保障性住房建设和供给”,而8月25日的国常会审议通过了《关于规划建设保障性住房的指导意见》,住房保障体系的构建正在加速推进。

根据住建部此前披露,“十四五”期间,全国计划筹集建设保障性租赁住房870万套间,其中40个重点城市计划新增保障性租赁住房650万套(间),预计可解决1300万人的住房困难;同时,“十四五”期间,在新市民和青年人多、房价偏高或上升压力较大的大城市,新增保障性租赁住房占新增住房供应总量的比例应力争达到30%以上。

考虑到当前房地产库存偏高,收购部分闲置住房、闲置写字楼等宂余库存用于保障性住房或者长租房预计也是政策的选项之一,既能在一定程度上缓解库存压力,也可以有效解决中低收入群体的刚性住房需求。

第二个预计,商品房市场与保障性住房并存,通过市场化机制解决中高收入群体的住房需求。

我国人均GDP预计还将继续提升,因此居民仍然存在对更加舒适、美好居住环境的追求,我们预计在2023年以前仍有年均5亿平方米左右的新增改善性需求。

相比于刚性需求,改善性需求更加关注“住得好”。随着居民收入水平的不断增长,居民将更加重视住房的品质和体验感,对面积、区位、配套、新旧、设计等有更高的要求。而在提供高品质住房方面,专业的市场化房企更有优势和经验。因此,在完成房地产市场的整顿与出清后,我们预计商品房市场仍有发展的空间,重点覆盖改善性需求。

短期来看,房地产需求端政策有望继续放松。“我国房地产市场供求关系已经发生深刻变化,过去在市场长期过热阶段陆续出台的政策存在边际优化空间”,我们认为,包括限购、限售、限价、限贷等在内的限制性政策存在进一步放松的可能,进而恢复房地产市场的自由流动,帮助有真实改善需求的群体更好地释放需求。

中长期来看,从保障性住房向商品房过渡的机制设计可能也是房地产新发展模式的重点。住房需求会随着居民收入的变化而发生变化,居住在保障性住房的居民也会逐渐出现改善的需求。预计政策在发力保障性住房的同时,也会打通不同市场之间的流动,实现由政府兜底、由市场改善的效果。

第三个预计,房地产与地方财政的关系将调整优化。

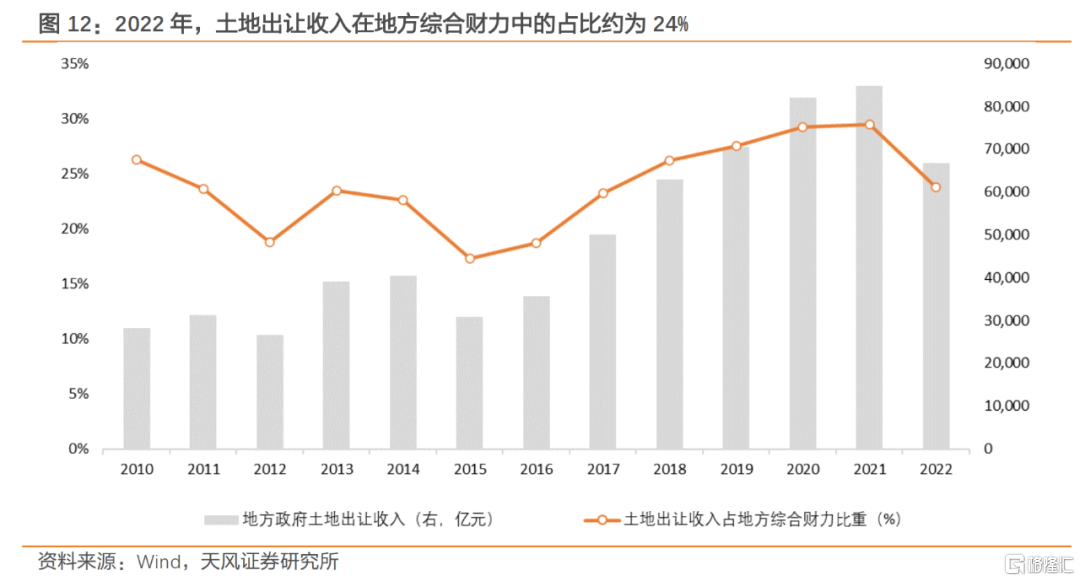

当前,土地出让收入仍然是地方财政的重要来源,尽管2022年土地出让收入减少约1.8万亿元,但在地方政府综合财力中的占比仍有24%。因此商品房销售状况直接影响地方财政收入,地方政府或许存在刺激房地产市场的“冲动”。

构建房地产新发展模式也包含了实现房地产与金融的良性循环,首先要减少地方财政对房地产的依赖。我们预计,调整地方政府和中央政府的事财权关系、扩大地方税源等财政制度改革也将伴随构建房地产新发展模式稳步推进,避免地方政府为了满足财政支出而过度挖掘土地出让收入、过度刺激房地产市场。

风险提示:部分测算基于主观假设,可能存在偏差;房地产政策的推进节奏存在不确定性。

注:本文来自天风证券股份有限公司2023年11月25日发布的《房地产新发展模式》,报吿分析师:宋雪涛 SAC 执业证书编号:S1110517090003,张伟 SAC执业证书编号:S1110522080003

本资料为格隆汇经天风证券股份有限公司授权发布,未经天风证券股份有限公司事先书面许可,任何人不得以任何方式或方法修改、翻版、分发、转载、复制、发表、许可或仿制本资料内容。

免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本资料内容和意见仅供参考,不构成对任何人的投资建议(专家、嘉宾或其他天风证券股份有限公司以外的人士的演讲、交流或会议纪要等仅代表其本人或其所在机构之观点),亦不构成任何保证,接收人不应单纯依靠本资料的信息而取代自身的独立判断,应自主做出投资决策并自行承担风险。根据《证券期货投资者适当性管理办法》,若您并非专业投资者,为保证服务质量、控制投资风险,请勿订阅本资料中的信息,本资料难以设置访问权限,若给您造成不便,还请见谅。在任何情况下,作者及作者所在团队、天风证券股份有限公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本资料授权发布旨在沟通研究信息,交流研究经验,本平台不是天风证券股份有限公司研究报吿的发布平台,所发布观点不代表天风证券股份有限公司观点。任何完整的研究观点应以天风证券股份有限公司正式发布的报吿为准。本资料内容仅反映作者于发出完整报吿当日或发布本资料内容当日的判断,可随时更改且不予通吿。本资料内容不构成对具体证券在具体价位、具体时点、具体市场表现的判断或投资建议,不能够等同于指导具体投资的操作性意见。