本文来自格隆汇专栏:国泰君安证券研究,作者:刘扬、王子翌、王大霁

摘要

国内信用扩张的实现条件和影响:

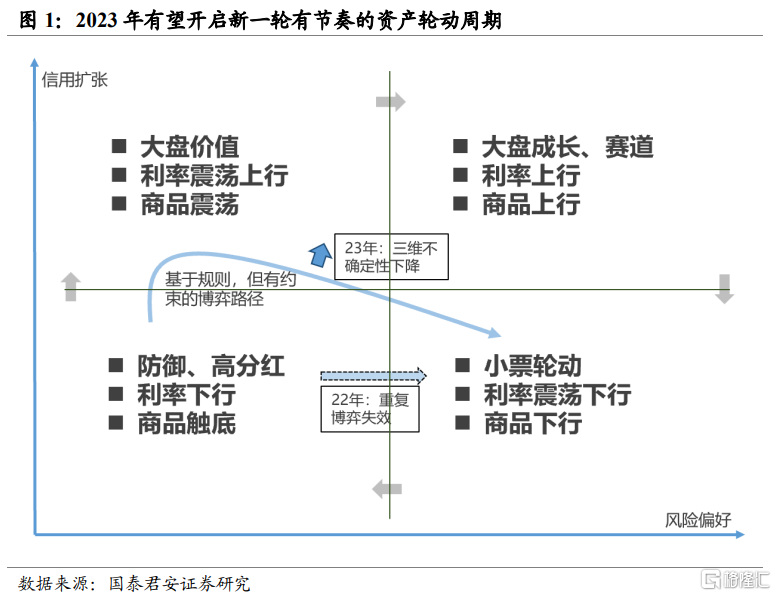

资产轮动变得更有节奏。周期源自基于规则的重复博弈,人性将周期放大。从2022到2023年,约束路径导致周期在短时间脱轨,资产轮动加快。政治、经济、疫情三大不确定性显著下降,系统性风险压缩,为周期的约束放开带来条件。

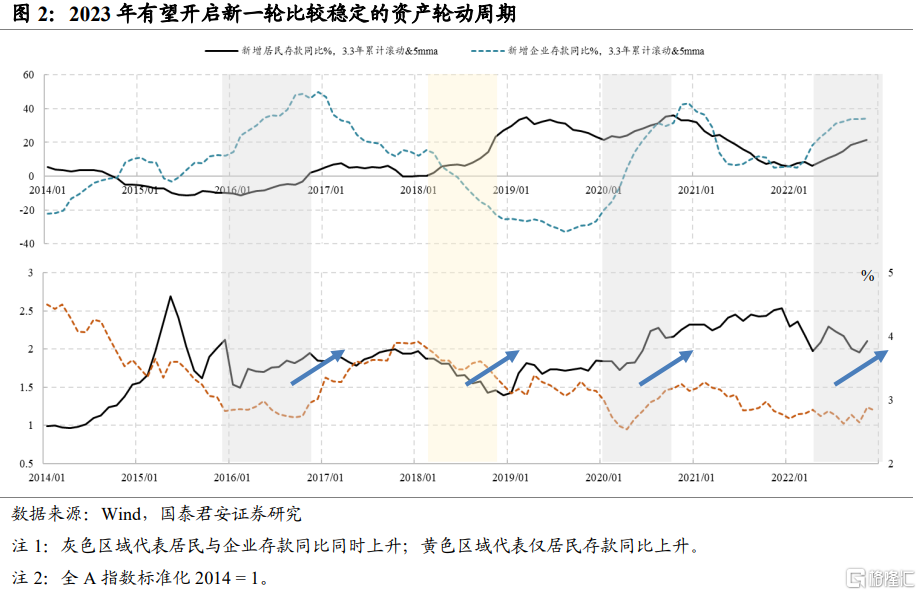

类现金从蓄水池流出是启动周期转换的必要条件。(1)从居民和企业存款增速水平来看,目前已经具备相应条件。(2)信用扩张处于“紧周期”的后半段,可能会带来更大的扩张乘数效应。股债都处于拐点。新一轮的犹疑是启动的必要条件:(1)中长贷和社融具备迷惑性;(2)跨周期到逆周期政策具备迷惑性。

实现信用扩张的路径。(1)地产 N 支箭从投资端放开信用乘数闸门;(2)产业政策对投资的拉动空间有限,超额储蓄的拆分计算下,消费仍占大头且是扩张发动机的启动钥匙。在这一方面,我们看到:疫后消费修复相关领域已经在固定资产投资中有所体现;海外防疫优化后,消费股先走强,超额回报幅度15%,持续时间半年。

海外信用收缩对国内的影响:

海外需求:海外经济增长和盈利预期继续下修,但尚不至于崩盘。我国出口增速从快速探底和磨底,对于我国基本面的拖累有限。

海外大宗商品:需求下行,但国内因素或延缓下行斜率。国内原油需求恢复对油价供需缺口有所支撑,其他大宗商品价格弹性增大。全球通胀下行斜率放缓,海外资源国基本面边际好转,需求国继续受到通胀压制。总体海外信用收缩会带来资本继续流入新兴经济体。

海外长端利率:维持高位,宽幅震荡,制约美元信用扩张。美债相对德债走弱。从信心指数预期之差来看,未来美债有相对走强的可能性,不利于美元信用扩张,但在经济尚可环境下,或主推部分资金进入非美市场。

风险因素:基于历史周期分析的阶段性失效,政策发生超预期变化

01

信用扩张的拆分:旧周期与新预期

1.1.信用扩张与资产轮动周期在2023年将更稳定

未来一年,资产轮动将变得更有节奏。周期源自基于规则的重复博弈,人性将周期放大。从境外防疫经验来看,在本轮后周期中,假如由于健康冲击造成短时间的经济紊乱,叠加强力非常规货币财政政策,那么大类资产轮动周期会波动更大。由于我国2020年疫情防控效果较优,使得经济周期错位现象严重,但也带来了更加明显的内外部压力里。从2022到2023年,各种因素的约束路径导致资产轮动周期在短时间明显偏离,资产轮动节奏较为无序。进入2022年末,政治、经济、疫情三大不确定性显著下降,系统性风险压缩,为轮动周期约束的放开创造条件。

1.2.资金开始从蓄水池

类现金从蓄水池流出,是启动周期转换的必要条件。我们观察到,从2022年2季度以来,居民和企业新增存款增速双双走高,目前同比达到20%以上。这种居民和企业存款同时为正且走高的特征在历史上很少发生,代表着信用极度收缩和货币乘数的明显下降。我们认为,有三个因素碰巧叠加造成:(1)净值化理财产品(类存款替代产品)破净赎回带来的负反馈;(2)地产承压房价下行和疫情带来的经济弱需求,导致居民和企业的储备型存款大幅增加;(3)央行继续宽松意愿减弱。历史相似时期随后一年,权益安全边际提升,债券安全边际下降。

1.3.信用扩张在“紧周期”的后半段

我国的信用分层特点相对于混业金融市场而言,仍然有较为明显的两层信用体系特征,因此周期特征会更加明显。受到金融市场结构和政策周期的影响,2006-10年、2011-17年和2018-22年我们出现过三轮“紧-松-紧”信用周期。当前阶段,非银体系信用创造的相对速度仍然低于银行,显示出信用扩张的乘数效应预计仍然比较弱。并且,在数字金融早期探索和理财净值化推进的背景下,一二层信用的扩张收缩节奏有脱钩迹象。但在新一轮周期+重构信用体系下,中期扩张趋势值得期待。

1.4.股票与基本面的关系,在于信用扩张速度

进入2023年,我们很可能看到的是一层信用的扩张和二层信用的修复。这对于广义信用指标社融增速而言,是一个上行拉力的利好因素。历史上看,我国社融存量同比增速指标平均领先中长贷余额同比半年左右,说明短期资金和非银资金是信用扩张的前期重要力量。虽然如此,但是对于股票估值而言,更重要的不是短期资金,而是中长贷变动。中长贷一般而言是对应的是固定资产投资或者大件消费,是经济加杠杆行为,因此更能够推动权益市场估值中枢。从历史上看,中长贷余额同比与PE-ttm或者全A年滚动回报具有较强的同步正相关关系。

紧信用扩张周期下,社融拐点判断困难度加大。11月社融同比增速下降不能证伪21年4季度社融拐点。究其原因,在于疫情对短期信用扩张的影响较大,政治/经济因素同时形成短暂的制约,这在中短期和非银资金(直接融资)的影响是比较大的。相对应的,我们看到2022年8月形成的中长贷余额同比10.1%的拐点基本确认,在11月的下行也显著小于直接融资和短期融资。向后看,伴随着信用扩张推进,股票估值有望上台阶。

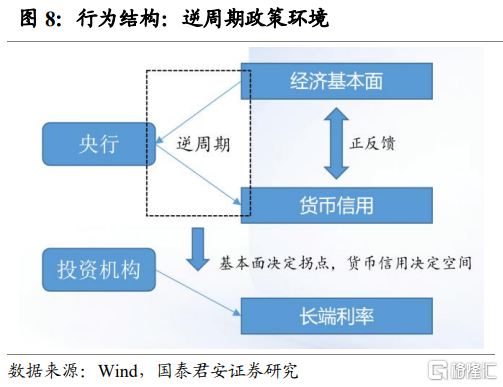

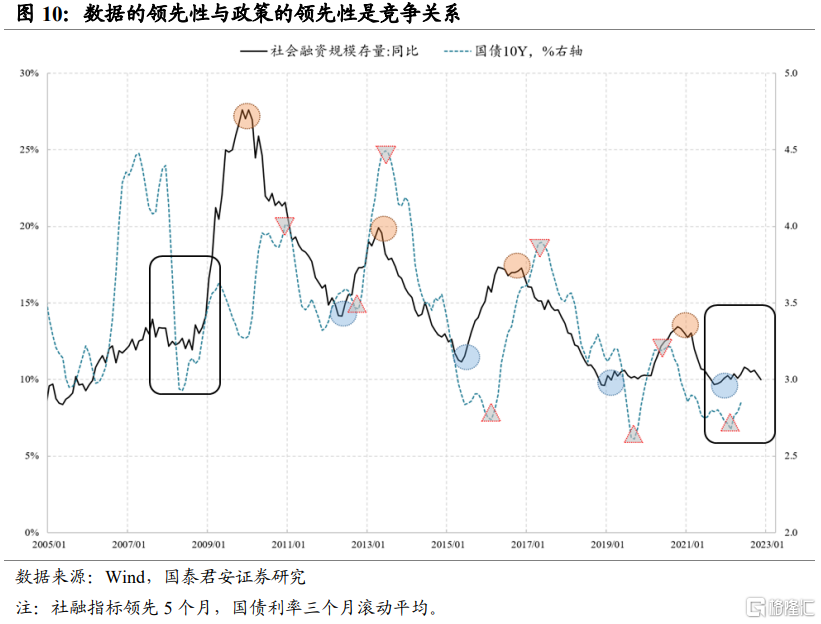

1.5.债券与基本面关系,在于政策与信用之间的互相影响

对于利率债而言,信用扩张在数据中的体现与在政策端的体现,其领先性是核心,也决定了数据与政策是竞争关系还是互补关系。货币政策在2019年之后从逆周期转为跨周期调整,直接导致大批领先性指标变为同步指标。例如,之前社融指标领先利率拐点在半年以上,甚至可以直接观察通胀来做债,但是2019年之后,社融对于利率的领先性从半年逐渐转为基本同步,加上社融披露的滞后性和拐点判断的滞后性,因此数据本身的效果大幅减弱。这反映了当政策跨周期调节后,金融机构行为在信用端和利率交易端成为同步决策。

我国的货币政策从2019年以来,从逆周期调节转为跨周期调节后,金融机构行为也发生相应改变。未来,假如跨周期思路保持,那么未来即便信用扩张超预期,在跨周期思路下长端利率也不会大幅上冲;假如打破,那么在外部压力下要考虑债券在中期维度上的风险。从中美经济扩散指数来看,外部环境也逐渐有利于美债,相对不利于国债。

02

信用扩张的实现:迈出第一步

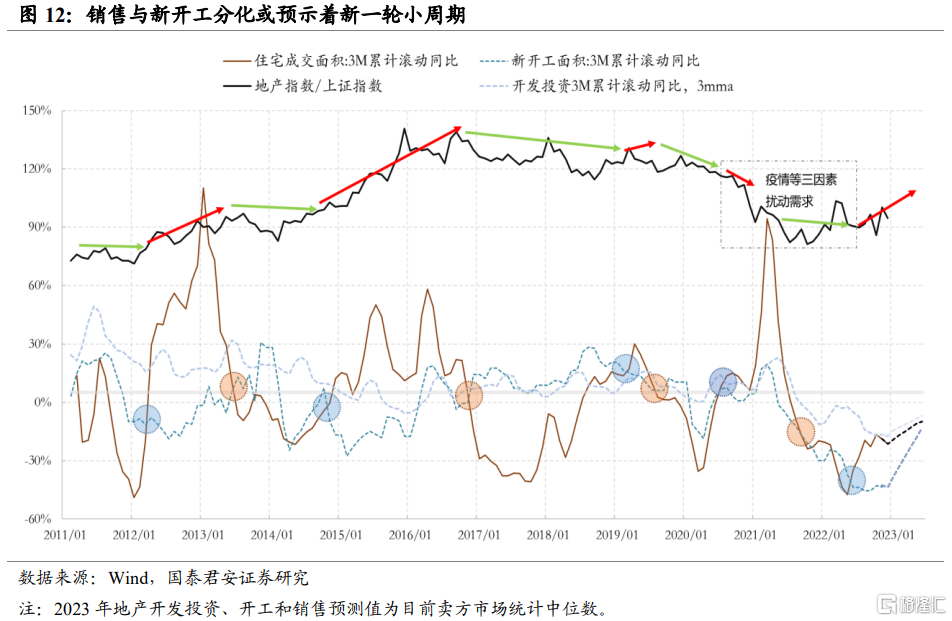

2.1.地产 N 支箭从投资端放开信用乘数闸门

信用约束是经济修复的必要条件。地产“十六条”与“三箭齐发”的出台已放松供给端政策,打开信用乘数的闸门,为经济修复提供基础。信用乘数闸门虽然打开,但具体扩张效果仍需观察居民消费端。具体来说,需关注两个指标以验证地产链行情升级:首先是企业家信心修复,其次是住宅成交面积与新开工面积的数据金叉,后者意味着地产链需求端得以有效提振。

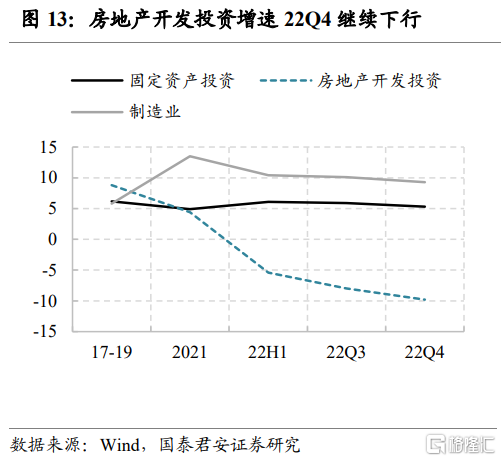

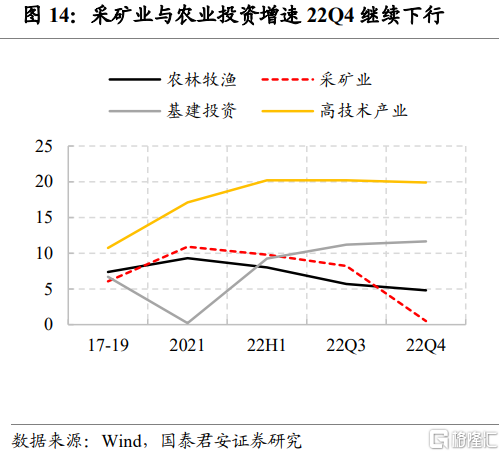

2.2.产业政策对投资的拉动空间有限

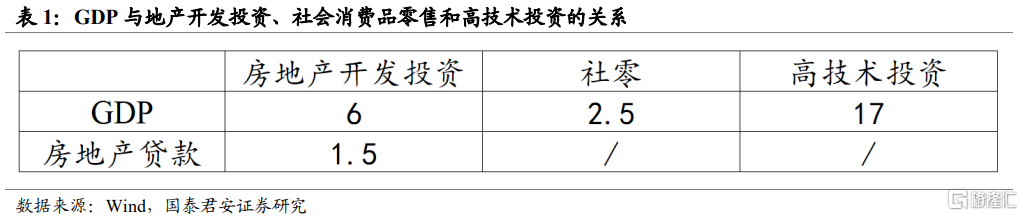

从第二产业内部表现出现的分化来看,产业政策对投资的拉动空间或有限:具体而言,2022年四季度地产、采矿、农业的投资增速继续下滑,而现阶段高技术拉动投资的占比不到20%,1:5的赔率给产业政策的空间并不大。当前,高技术制造业(服务业)占制造业(三产)增加值比重约为15%,拉动上限为5个百分点×0.15×70%=0.5个百分点;而地产链固定资产投资占投资的25%,恢复基准到5%,拉动上限可达到15个百分点×25%=3.75个百分点。

2.3.信用扩张从拆分任务到配合实现

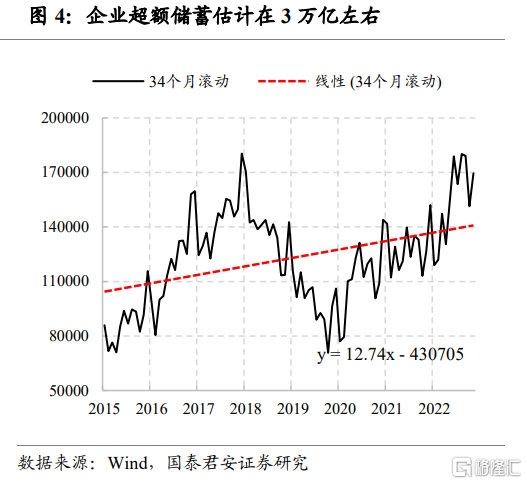

我们对信用扩张的任务进行拆分。预计我国8万亿超额储蓄或逐步恢复50%,其中2万亿进入金融市场,另外2万亿进入实体经济。预计2022年我国GDP将达到125万亿,进入实体经济的2万亿占比为1.6个百分点,或可将经济增速从3%推至4.5%。而这2万亿最终将通过分配与配合的方式实现经济增长,考虑到长期弹性,进入的地产资金或为0.6万亿,消费为1.2万亿,高技术为0.2万亿。

2.4.疫后消费修复是信用扩张的“导火索”,但预计有结构性变化

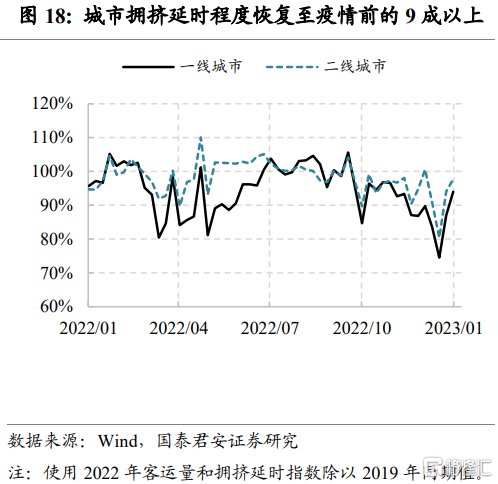

预计疫后消费将较快地修复。当前酒店预定量已恢复至2019年的80%左右,而代驾数据近日突破2022年峰值,防疫政策优化后消费复苏已初显端倪。预计消费的复苏将出现结构性变化,消费的出行习惯或受影响。虽然城市拥挤延时程度基本恢复至疫情前,但地铁客运量只恢复七成左右。预计非密集接触消费场景景气度将更高。

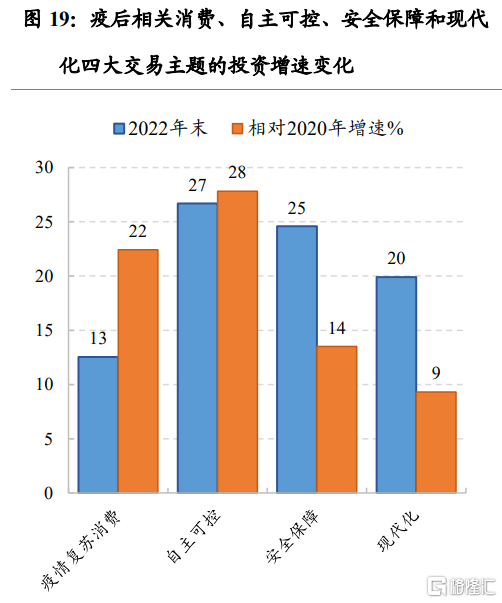

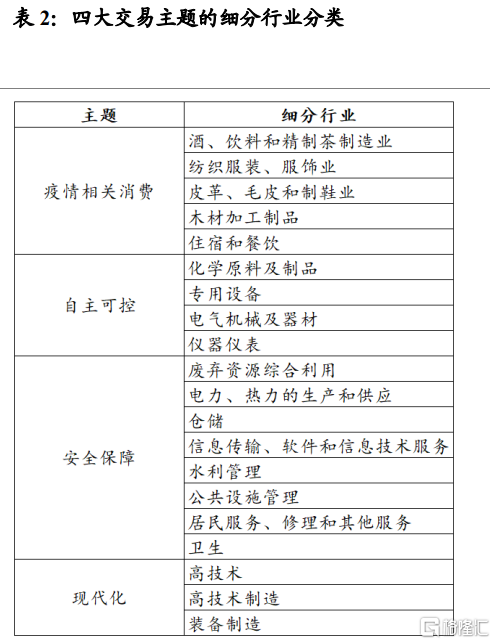

2.5.疫后消费修复相关领域已经在固定资产投资中先行

消费困境反转的弹性极强,2022年疫后消费复苏的绝对投资增速和相对底部的增速已经不弱于高技术和安全保障等领域。疫后消费复苏主题投资增速相对2020年达到了22%,仅次于自主可控主题的28%,大幅领先于安全保障的14%与现代化的9%。

2.6.疫后消费修复是开启信用扩张的第一步,权益表现走强

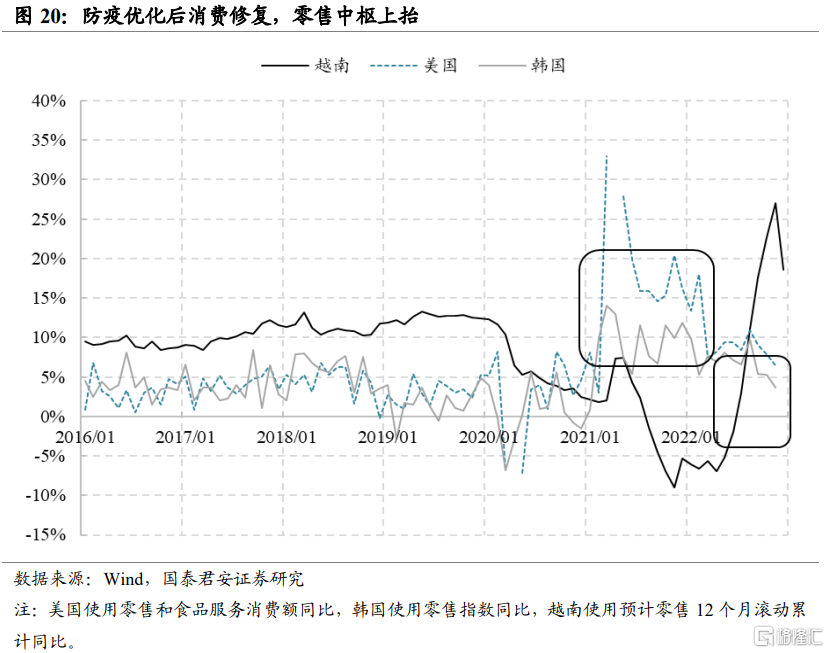

参考海外经济体的经验,防疫优化后通常消费修复,基本面数据走强。消费的修复具体体现为零售指数中枢上行,而这普遍与政策优化时点接近:美国韩国指数的拐点出现在21年上半年,越南则在22年1季度。

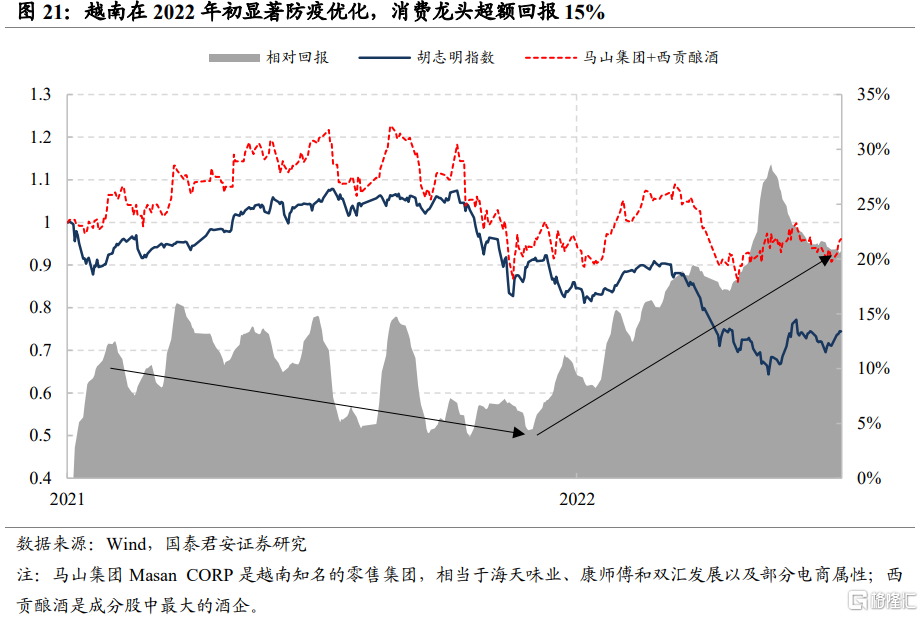

权益市场对疫后消费修复定价达到15%。参考与我国节奏最相似的越南,防疫优化后其酒+基本消费品的超额回报在15%左右,且拐点领先政策优化时点大致1个季度,与我国权益表现类似。

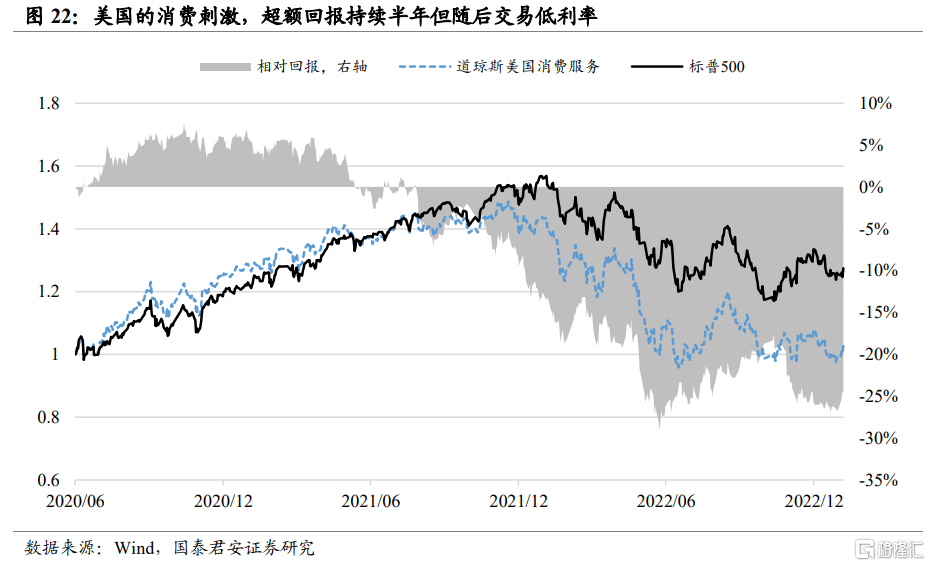

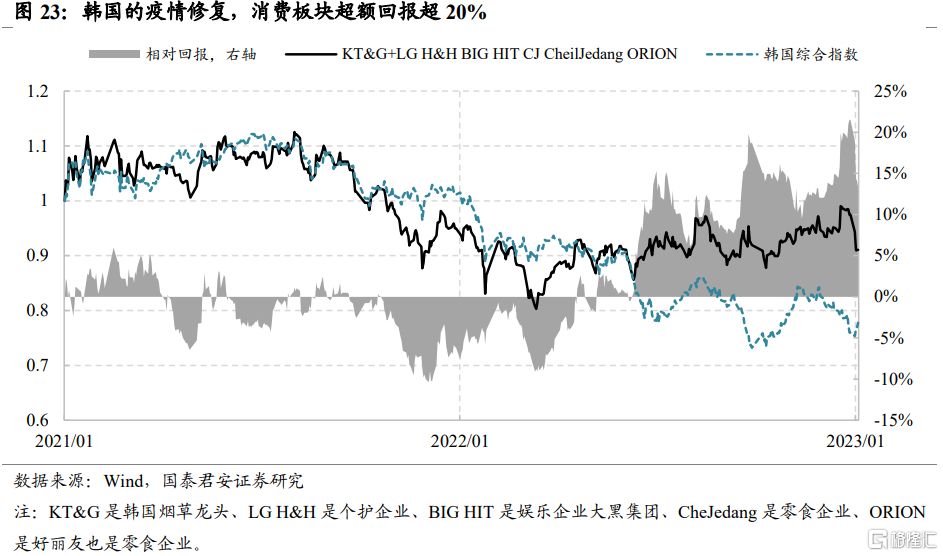

除了越南,其他经济体在防疫优化后消费修复也带来了超额表现。美国防疫优化时间较早,并且辅以极宽松的货币政策刺激,消费修复逻辑演绎较早,超额回报持续半年时间。而韩国于22年年初选择显著降低防疫严格性,该国消费股超额回报为15%左右,持续时间达到半年以上。

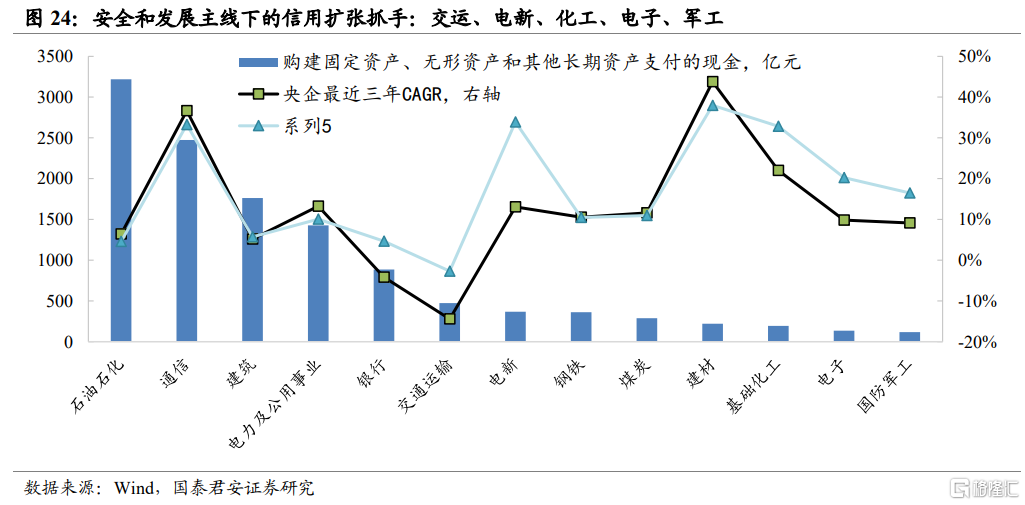

2.7.投资端:安全发展下的央企信用扩张

未来中国发展的方向是中国式现代化,这要求资本服务社会主义现代化建设。央行金融工作报吿提出“央企价值重估”;科技政策要聚焦自立自强。未来国家安全与经济发展将协调统一,安全和发展主线下的信用扩张抓手方向在于:交运、电新、化工、电子、军工。

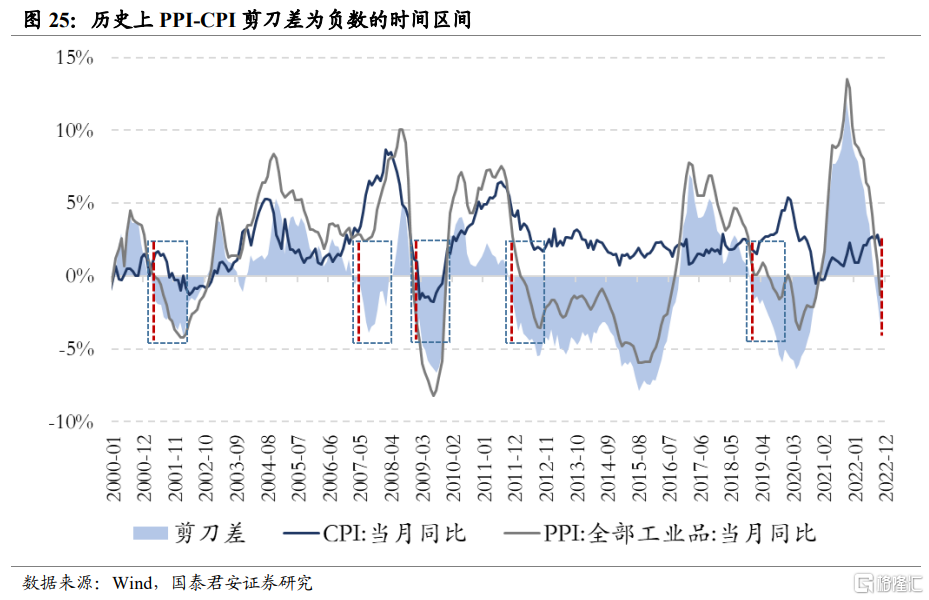

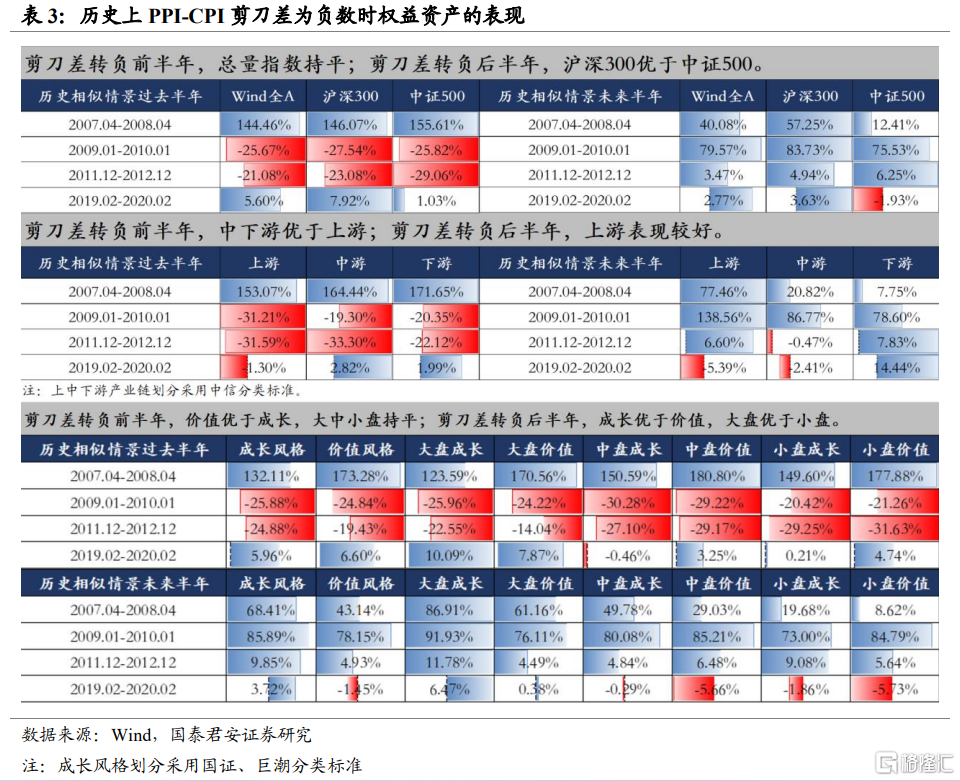

2.8.消费端:通胀剪刀差同时为负,后续风格倾向于大盘价值

2005年以来,国内PPI-CPI剪刀差曾4次收敛为负值。8月PPI-CPI剪刀差转负,为2021年以来的首次,上游通胀或开始向下游传导。PPI-CPI为负时的历史数据显示:假如后续剪刀差为负,那么倾向于上游、沪深300;但本轮考虑到前期风险压制因素,可能更偏价值。

03

海外因素对信用扩张的影响

3.1.海外经济增长和盈利:预期继续下修,但尚不至于崩盘

对美股而言,加息开始影响需求。包括能源成本和房地产等对于美国企业和居民端的影响将开始显现,预计美股盈利进入三季度开始下修。从每股盈利和销售额预期来看,显著下修将发生在22Q3-Q4,但预期23H1有阶段性缓和。向后看,标普500指数盈利同比增速预计继续回落,伴随着无风险利率升至4-4.5%水平,需求走弱压力仍然存在。

3.2.海外需求:从快速探底到缓慢磨底

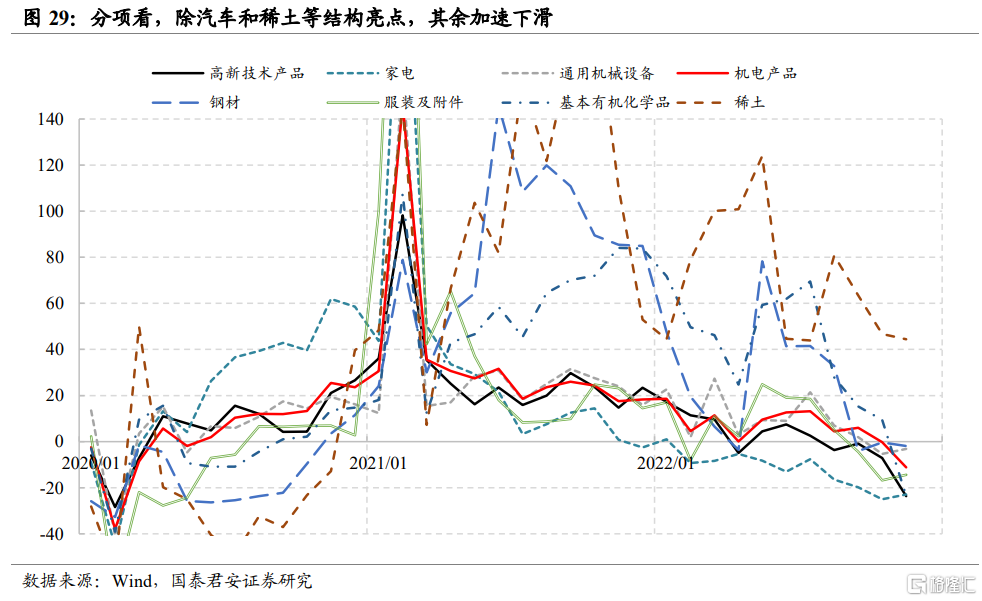

从总体看,受到高基数影响,11月出口同比继续较快回落,-8.9%的水平为2009年、2015年、2020年之后的第四次。作为全球经济“金丝雀”的韩国出口同比相对更快回落,而我国PMI新出口订单相对平稳,显示出外需仍在缓慢磨底阶段。从结构看,除汽车和稀土等分项出现结构性亮点,其余出口分项皆加速下滑。

3.3.海外大宗商品需求下行,但国内因素可能会延缓下行斜

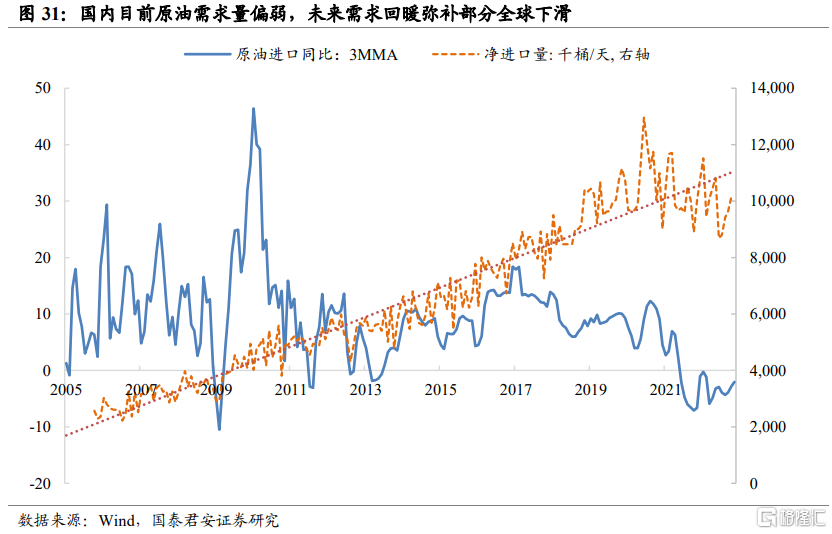

随着OPEC的空闲产能逐渐增加,投资者相对看淡油价。目前EIA预估原油需求在2023年会下行1-2个百分点,但国内原油需求恢复对油价或有小幅影响。国内原油净进口量相较于趋势低1百万桶/天,占欧佩克产能的3%、全球总产能的1.4%。预计2023年供给短期中端在3百万桶/天。

3.4.中国需求提升对海外通胀是否会有影响?

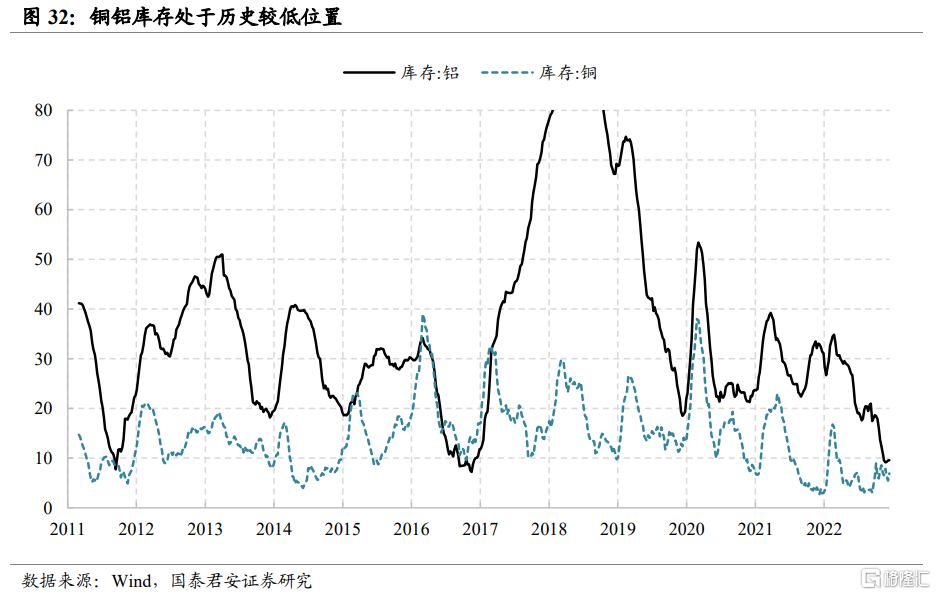

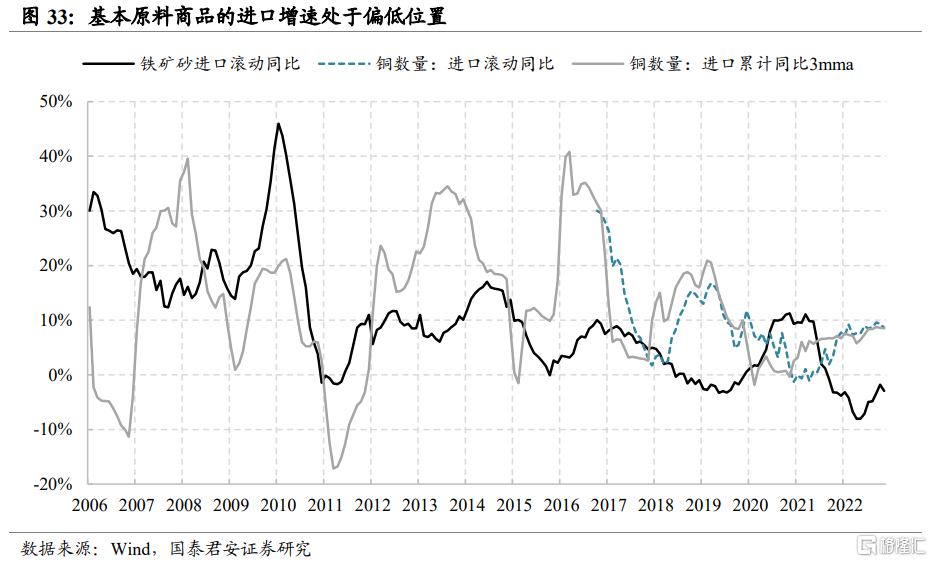

随着国内经济基本面的修复,国内需求有望提升,或对海外通胀造成影响。商品价格弹性在年初增大,去年年末订单已定,有色金属企业的产能弹性下降,如若未来的需求提升,有可能通过价格表现。当前,国内基本原料类商品库存存于历史较低位置,并且进口同比增速偏低。

3.5.海外长端利率:维持高位,不稳定宽幅震荡概率上升

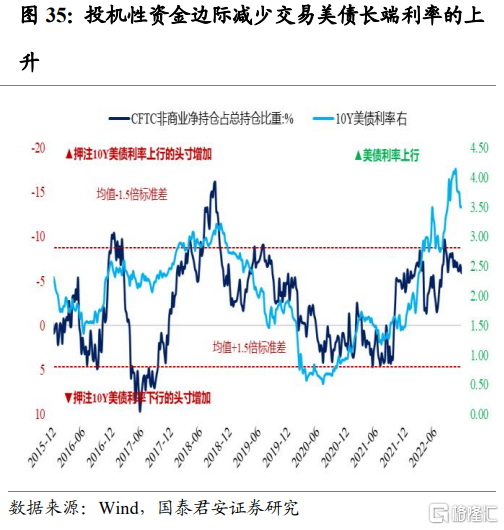

对美债而言,从交易角度看,近期看多情绪明显高涨,2Y和10Y的CFTC非商业净持仓水平均突破1.5倍标准差,从历史上看未来短期内利率或出现震荡。而相对而言,美债长端做多力量略弱于短端。

3.6.美债利率高位制约美元信用继续扩张,助推部分资金外流非美市场

相对于德国国债,美债最近有所走弱。从信心指数预期之差来看,未来美债有相对走强的可能性,不利于美元信用扩张。假如经济环境不会太差,尤其是中国需求拉动,那么将助推部分资金进入非美市场。