本文来自格隆汇专栏:兴证宏观王涵,作者:卓泓 彭华莹 王涵

投资要点

7月初以来,美元指数从105持续上涨,7月11日已突破108。与之对应,7月12日,欧元兑美元跌破平价,对此我们认为:

美元指数近期快速拉升,主要受到疲软欧元的拖累。

广义美元名义有效汇率的升值幅度显著小于美元指数。

俄乌冲突对欧洲经济冲击明显,但高通胀使欧央行不得不开始紧缩。

俄乌冲突导致欧洲能源供给短缺,德法等国贸易形势加剧恶化;

德国自1991年以来首次贸易顺差转逆差,主要原因是能源进口(尤其是价格)的高增;

高能源价格推升通胀,欧央行不得不加快紧缩步伐;

受困于南欧国家金融脆弱性,欧央行“束手束脚”,进一步拖累欧元。

欧央行转紧使得政府杠杆率处于高位的南欧经济体“雪上加霜”;

6月欧央行的紧急会议已经体现出欧洲的紧缩因金融脆弱性而“束手束脚”,因此欧元不强反弱;

冬季能源危机恐卷土重来,加剧衰退风险。

欧洲能源内生脆弱性:能源结构的转型导致传统能源生产不断下滑,能源供应依赖外部,天然气供给较为紧缺;

“北溪-1”开始维护,欧洲担忧对俄罗斯后续关闭管道;

冬季取暖需求上升,已经处在能源短缺中的欧洲可能会再次遭遇能源断供危机,进而加剧衰退风险;

考虑到欧洲和日本的“弱势”,美元仍有阶段性支撑。

基本面来看,由于缺少财政“余韵”且能源外部依赖高,欧洲衰退风险大于美国;

货币政策看,美国相对于欧洲和日本有更强的收紧动力和底气;

近期地缘政治上的动荡,使得美元避险属性也有所体现;

美元阶段性仍将有进一步走强的动力,后续拐点需要等待联储抗通胀阶段性“松口”;

外部动荡下中国仍具“避风港”效应,人民币后续走势逻辑重心依然在内。

后续人民币或更多由中国自身基本面定价,包括疫情后续的发展形势、中国经济复苏以及中美贸易摩擦谈判进程等;

A股“洼地效应”的减弱可能对资金配置有所扰动;

但对于外资大幅流出及人民币快速贬值的风险,暂时不需太过担忧。

风险提示:通胀持续性超预期,全球央行货币政策调整超预期。

正文

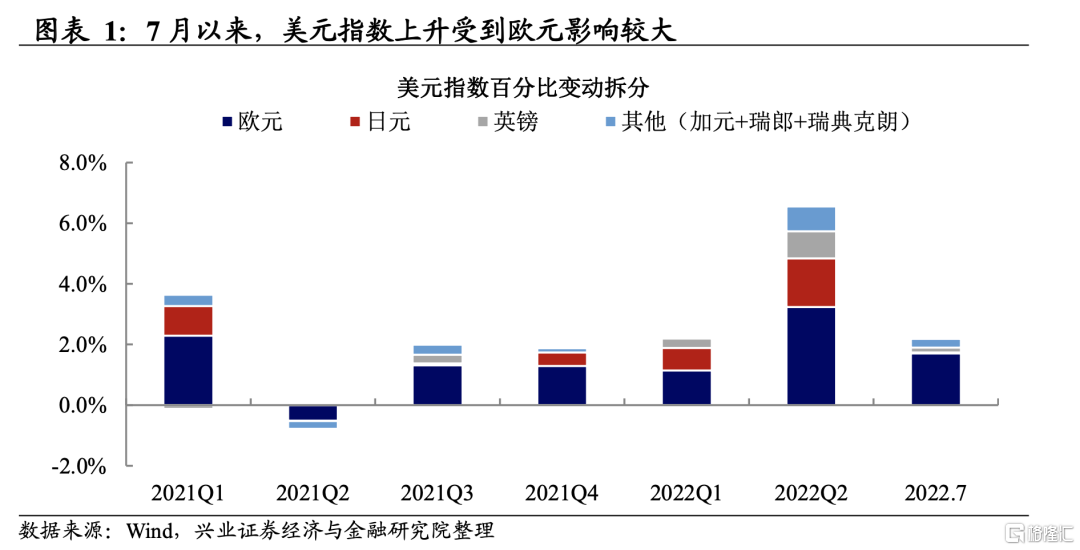

今年以来,美元持续走强,尤其是7月初以来,美元指数从105持续上涨,7月11日已突破108,7月前11日涨幅已超过3%。拆分来看,美元指数是美元兑六个主要货币的汇率指数,7月上涨受到欧元的影响较大,而其他货币贡献较小。扣除欧元影响后,美元兑其他货币的上行幅度并不大——广义美元名义有效汇率的升值幅度显著小于美元指数。

美元强势背后的欧洲问题:能源之殇

对应着美元指数的走强,欧元兑美元(EURUSD)回落至0.9999,即欧元和美元跌破平价——这是近20 年来未见的水平。欧洲的问题在于,俄乌冲突导致的能源供应短缺,显著冲击欧洲经济——尤其加剧了欧洲自身的脆弱性。

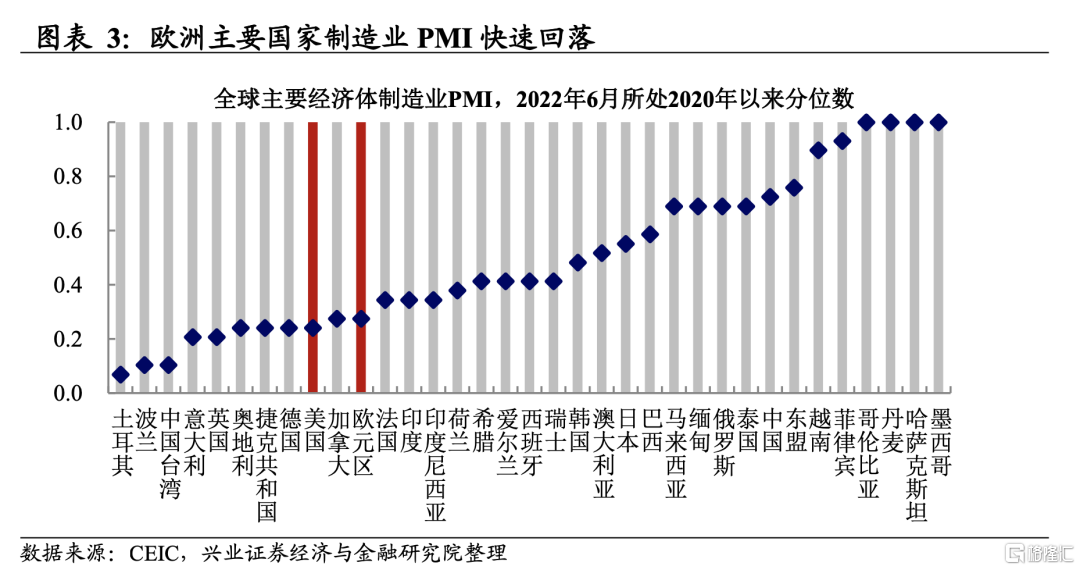

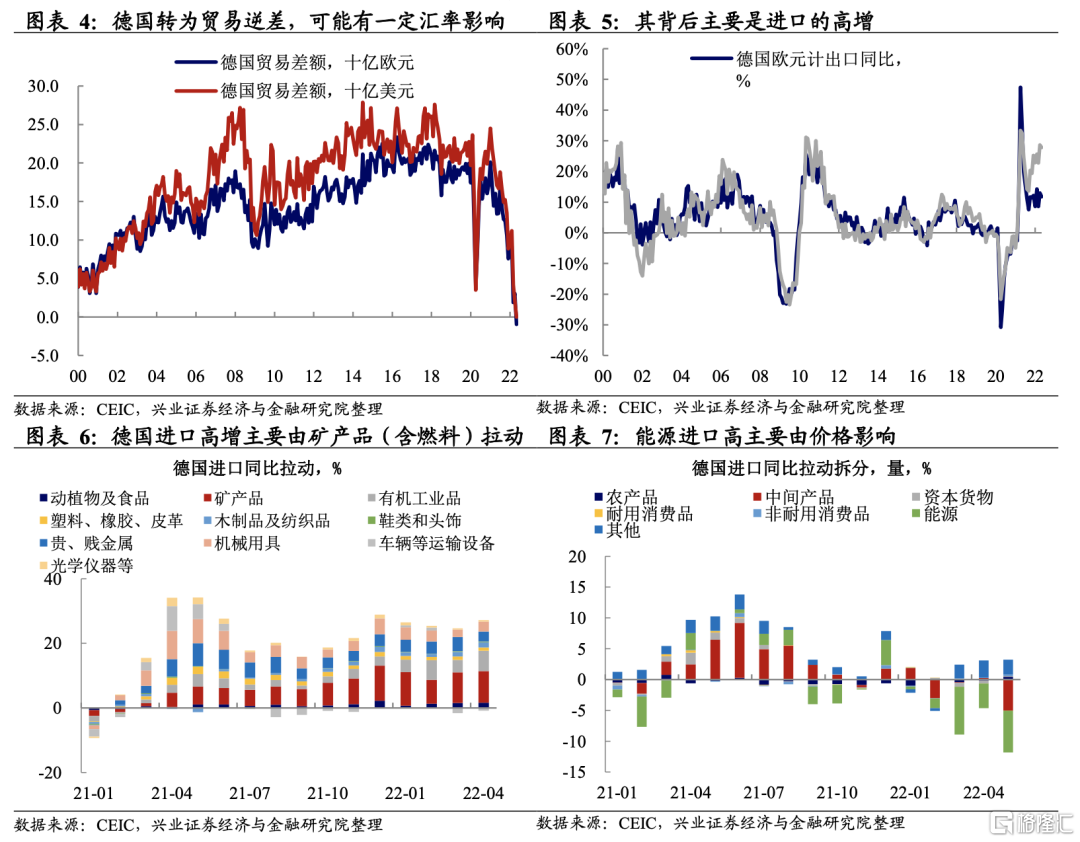

能源短缺使德法等国贸易形势加剧恶化,经济下行压力凸显。我们在2022年4月17日的报吿《相较于美国,更需担心的是欧洲》讨论过俄乌冲突对欧洲经济的冲击,尤其是能源供应影响——欧洲进口化石燃料中近20%为从俄罗斯进口。欧洲包括制造业PMI、消费者信心等多项软指标自2022年3月以来已经快速回落至接近历史低位。而德国更是在5月出现了贸易逆差——这是1991年以来首次,此外,法国、意大利、英国在内的多个发达经济体也出现了贸易逆差的扩大。其背后非常重要的原因,即是能源品进口的高增,而且主要来自于价格的贡献——剔除价格影响后,德国能源进口近几个月是拖累。

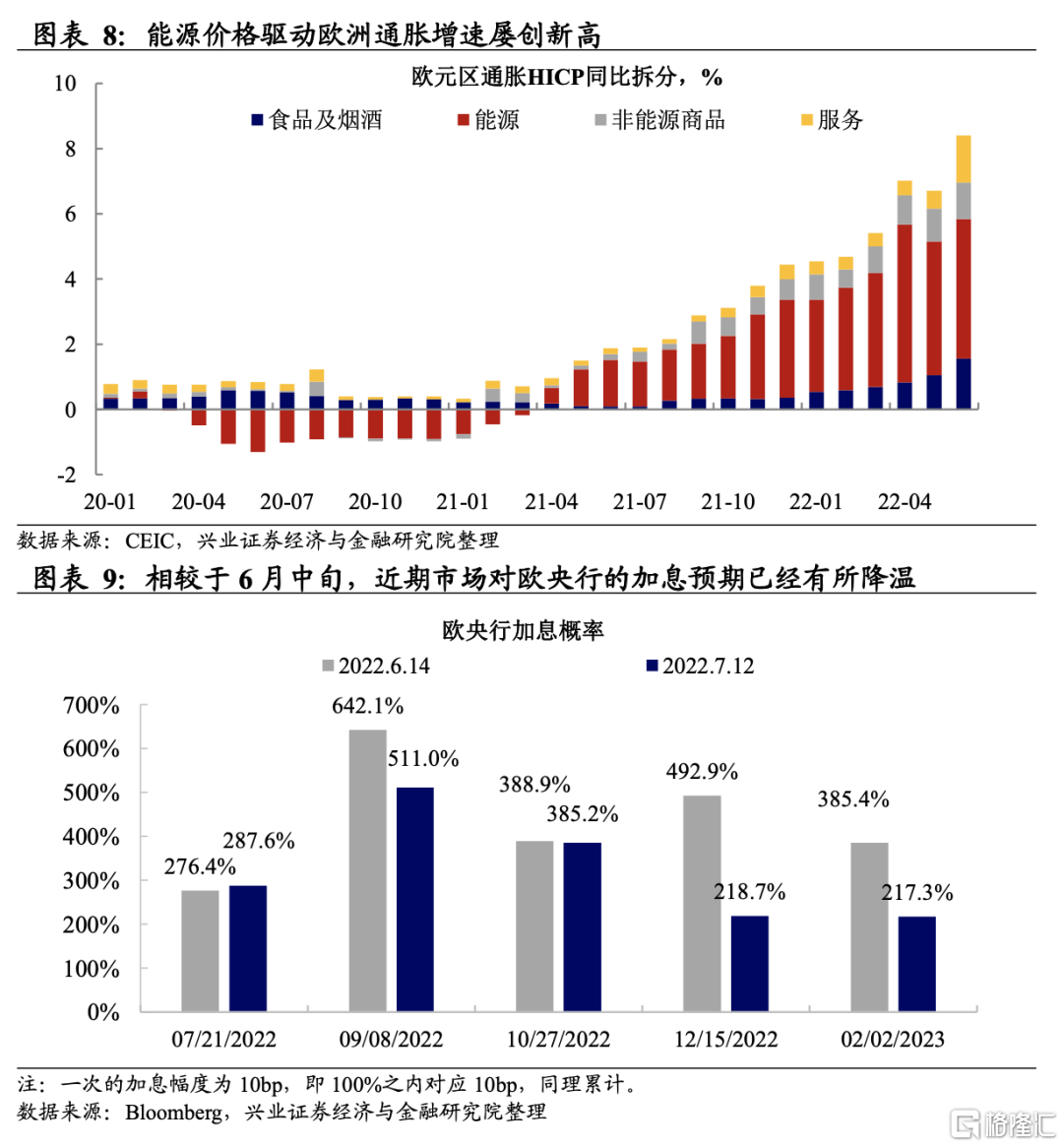

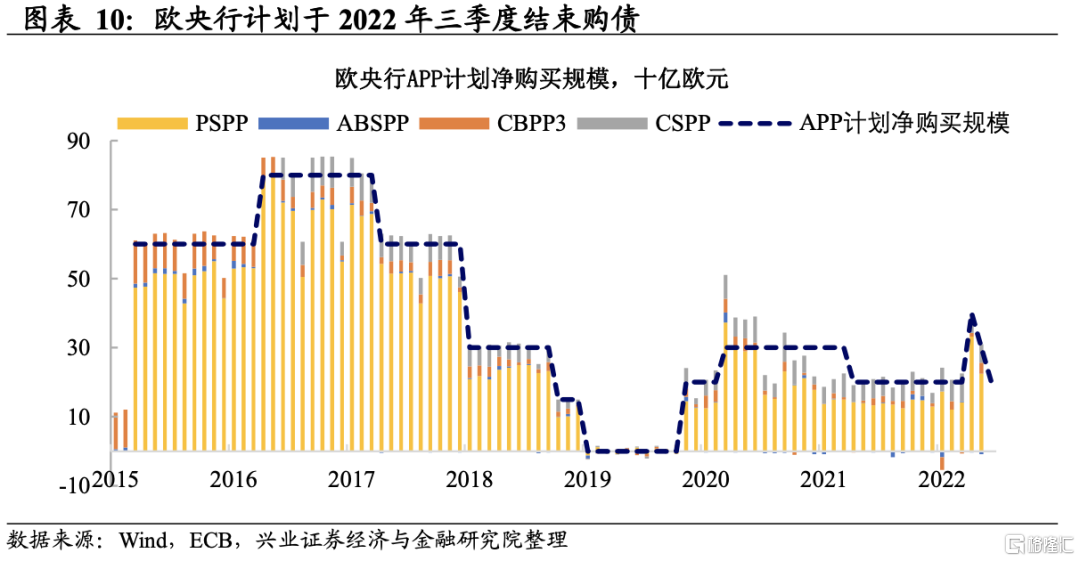

能源价格推升通胀,欧央行不得不紧缩。我们在2022年5月14日的报吿《一样的供给冲击,不同的核心约束》讨论过本轮欧洲通胀相较于美国和中国的异同。欧洲通胀的问题在于,欧洲没有类似美国的大规模财政刺激,需求未见爆发式增长,因此核心通胀压力不高且工资压力尚且不明显。但能源和食品价格的高增使得欧元区HICP以及PPI不断走高。在此背景下,欧央行不得不加快紧缩步伐以应对通胀:欧央行6月会议宣布自7月1日起终止资产购买计划的净资产购买,计划7月加息25基点,并暗示9月后可能采取更大幅度的加息。

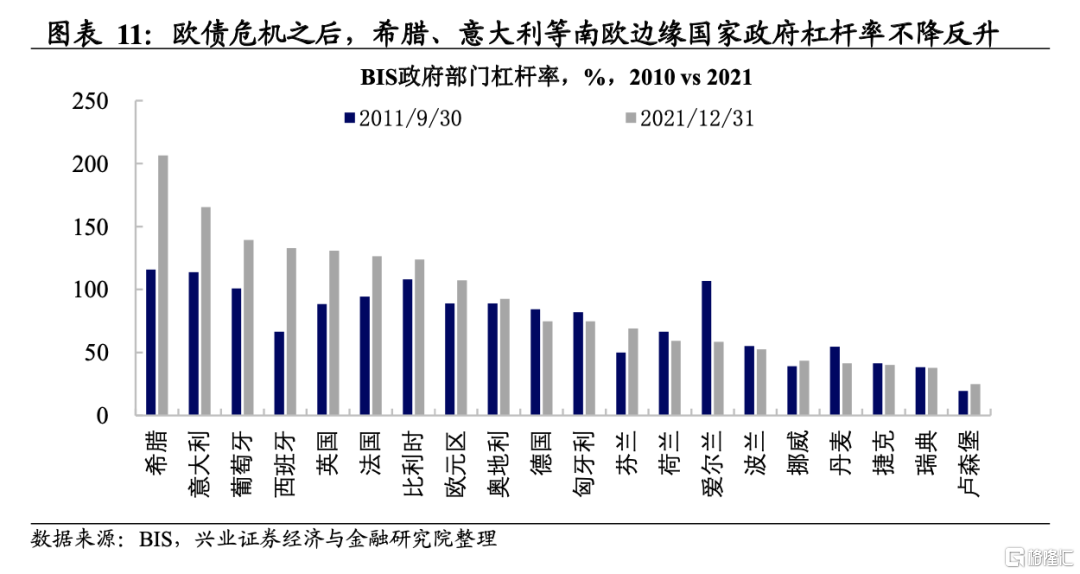

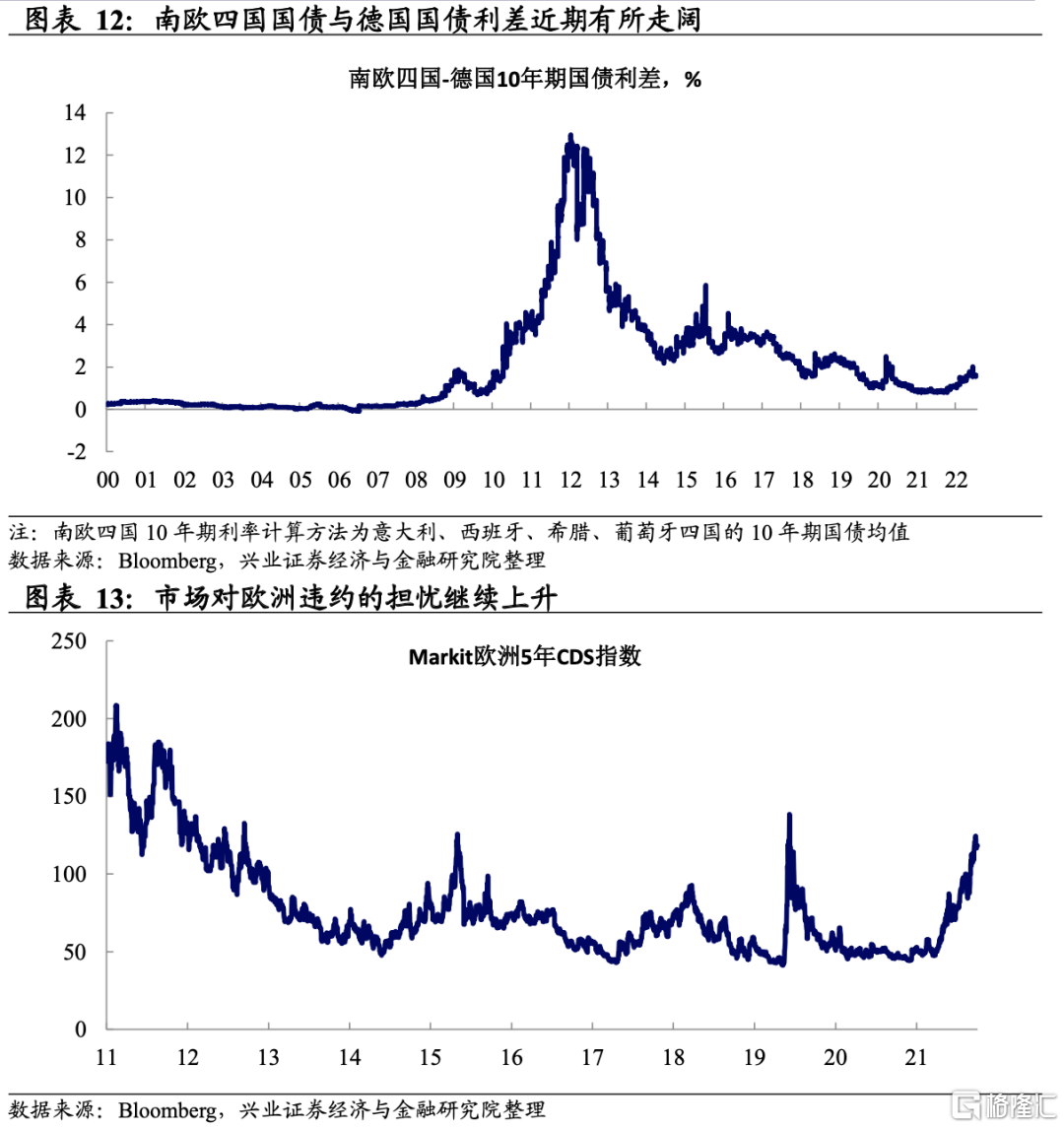

受困于南欧国家金融脆弱性,欧央行“束手束脚”,进一步拖累欧元。我们在2022年6月27日的中期海外宏观报吿《当音乐骤停》讨论过,欧债危机的本质,是货币一体化难掩欧洲各国的财政纪律分歧。由于全球长期缺需求,无法通过增长来化解债务问题。一些本质矛盾——高政府债务率、银行资产质量差、银行体系与政府深度绑定、贫富差距大——并没有得到解决:希腊、意大利等南欧边缘国家政府杠杆率在欧债危机之后似乎进一步走高的。当欧央行开始逐步退出购置,则意大利、西班牙、葡萄牙和希腊等南欧国家受到的冲击是更为显著的。这也为欧央行的操作进一步戴上了“镣铐”——欧央行6月的紧急会议已经体现出其对南欧国家债务问题脆弱性的担忧。欧央行的“束手束脚”使得欧元不强反弱。

冬季能源危机恐卷土重来,加剧衰退风险。我们在2021年10月17日的中期海外宏观报吿《欧洲能源危机:原因为何,风险在哪》讨论过,2021年10月欧洲爆发的能源危机,其症结不在需求端而在于供给端:疫情后的经济恢复阶段,欧洲能源需求并未明显增加;但2015年以来,欧洲天然气生产规模呈现逐渐下台阶趋势。进一步来看,欧洲自身能源禀赋匮乏,能源供应依赖外部,脆弱性较高。而21世纪以来欧洲能源结构的转型导致相当部分国家煤炭发电占比快速下行,天然气、风能的发电占比则迅速走高。

2022年7月11日,俄罗斯向欧洲输送天然气的主要管道——“北溪-1”开始年度维护,输气也随之暂停,不少欧洲官员担心,俄方在维护结束后会继续关闭管道。考虑到俄乌冲突,市场担忧的是,夏季高温已经使得欧洲能源供应遭遇考验,当冬季再次来临,取暖需求上升,已经处在能源短缺中的欧洲会再次遭遇能源断供危机,进而加剧衰退风险。尤其是欧洲的能源、采掘、金属等行业对俄罗斯中间投入的依赖度较高,企业压力会进一步加大(详参2022年6月5日《对俄制裁持续发酵,油价高企对国内通胀影响几何》)。

在此背景下,欧洲各国只能采取重启传统能源的方案作紧急应对:德国拟修改环保政策法律草案,取消“在2035年之前能源行业实现碳中和”的气候目标,这一修改已经在德国的下议院获得通过;法国能源密集型企业也在正在加快制定应急计划将一部分燃气锅炉改造成燃油锅炉。

展望:美元仍有上行空间,人民币走势核心仍在内

经济和货币政策上美相较于欧日的强势,可能仍对美元有阶段性支撑。本质上而言,美元指数反映的是美国相对于非美经济体经济走势的差异和货币政策走势的差异。就经济而言,虽然美国也已经处在经济下行通道,但“矮子里边拔高子”,前期财政效应的“余韵”以及相对于俄罗斯供应的低依赖度,使得美国经济相较于欧日而言韧性仍然偏好。就货币政策而言,美联储短期重心仍然在抗通胀——这意味着紧缩仍有可能超过市场预期,欧央行因为边缘国家金融脆弱性的“束手束脚”、日本央行对收益率曲线控制的坚持和宽松的立场,都意味着美元阶段性仍将有进一步走强的动力。此外,近期地缘政治上的动荡,也意味着美元的避险效应将有所发挥。美元的拐点,可能需要等待联储货币政策重心从单一侧重通胀转向经济的下行,而这个的前置条件是需要民生相关的经济数据(如失业率、居民消费等)出现连续性的调整,进而引发政界经济政策关注点的转移。

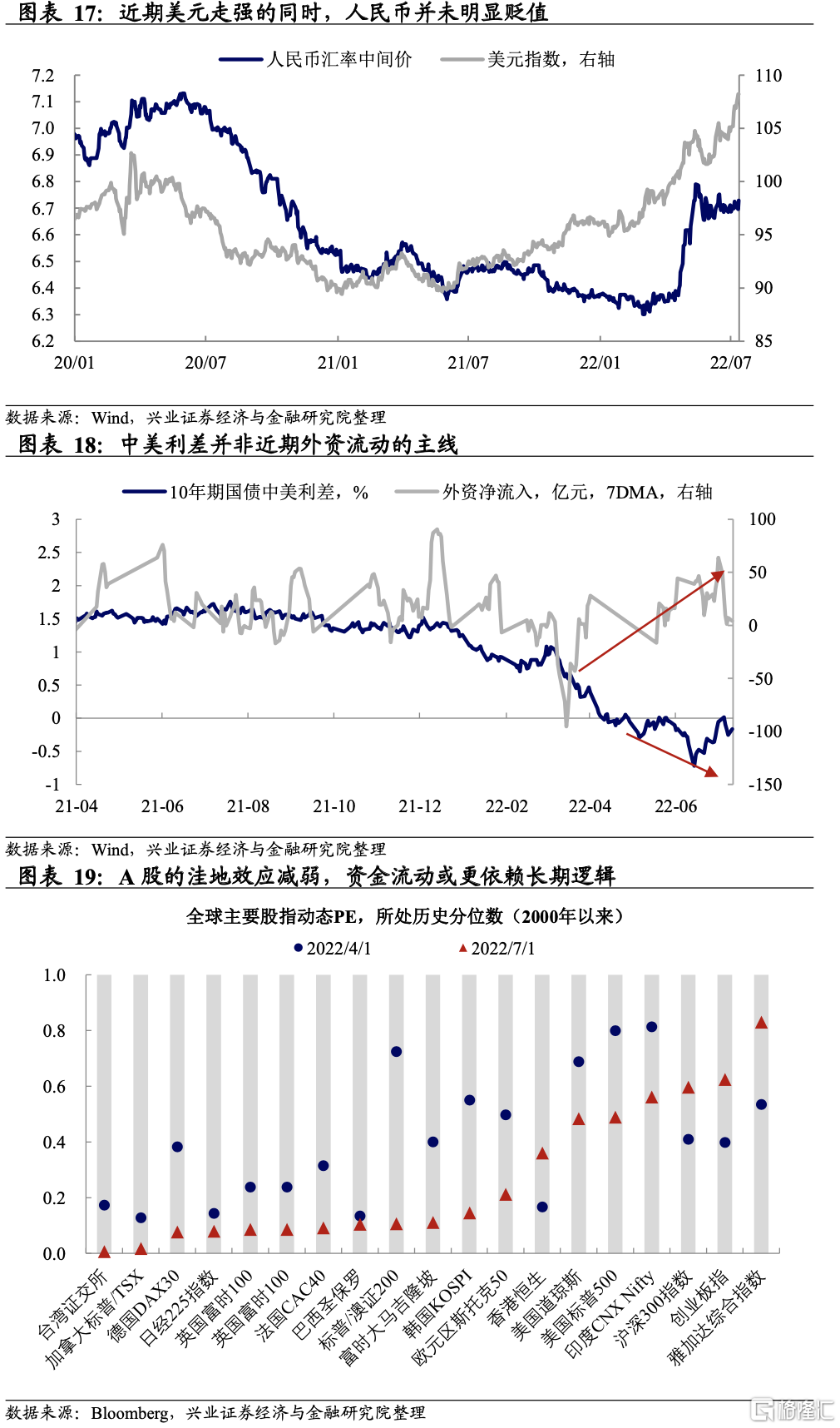

对人民币汇率而言,疫情防控和自身基本面的稳健性仍是关键。逻辑上来看,美元升值会给人民币带来一定贬值的压力,但我们观察到,在近期美元快速升值的同时,人民币的走势是相对坚挺的。我们在2022年4月11日的报吿《此倒挂非彼倒挂》讨论过,中美利差收窄甚至倒挂,不一定必然引起资金回流美国,也不必然触发人民币兑美元贬值。4月人民币的大幅贬值和资金外流,更多的其实是在反映中国局部疫情扰动下对经济下行的担忧,而随着复产复工的推进,中国资产的吸引力实际上是再度上升的。5月以来外资流入与中美利差的背离、A股市场全球领跑的表现已经印证了这一点。

从更长的逻辑来看,高通胀改变了次贷危机后发达经济体MMT模式刺激经济的循环,近期美欧日市场的动荡和美元的走强,实际上是在体现这一尾部风险。相比于国外的“风雨飘摇”,国内在未来一个阶段将是“经济回暖+政策呵护”的组合。在当前海外市场受到MMT的负反馈冲击时,中国市场可能是海外资金的“避风港”。(详参2022年6月27日的中期海外宏观报吿《当音乐骤停》)

因此,后续人民币的走势,或更多受到中国基本面自身情况影响,包括疫情后续的发展形势、中国经济的复苏以及中美贸易摩擦谈判进程等。阶段性的不确定性可能在于,全球比较来看,A股“洼地效应”的减弱可能导致资金更多体现基于中长期逻辑的Alpha特征。但整体而言,对于外资大幅流出及人民币快速贬值的风险,暂时不需太过担忧。

风险提示:通胀持续性超预期,全球央行货币政策调整超预期。